版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近視性視網膜劈裂(RS)是近視性牽引性黃斑病變(MTM)發生的重要環節。文獻報道,在伴有后葡萄腫的病理性近視(PM)患者中,RS的發生率介于9%~34%之間[1-2]。當RS累及黃斑時,則被稱為黃斑劈裂(MRS),是MTM早期階段的一種表現形式。值得注意的是,MRS可能在無癥狀的情況下存在,并且其進程可能是緩慢或長期穩定的,甚至有自愈的可能性。然而,隨著PM的發展,部分MRS可能會進一步演變為板層黃斑裂孔(MH)或全層MH(FTMH),并最終可能導致黃斑區視網膜脫離(RD)[3-8]。近年來,光相干斷層掃描(OCT)作為一種重要的臨床工具,在診斷和鑒別MRS方面發揮了不可替代的作用,證實了玻璃體視網膜界面改變對于RS發生的重要性[9-10]。超廣角掃頻源OCT(UWF SS-OCT)不僅能夠清晰展示視網膜層間的細微變化,而且能夠在單次掃描中覆蓋上下血管弓及以外的后極部視網膜情況。Takahashi等[11]利用UWF SS-OCT技術觀察到了一組PM患眼中的黃斑區外血管旁異常(PVA),如血管旁微皺襞、囊腫、劈裂以及板層MH,這些發現為理解MRS提供了超越中心凹的新視角。盡管如此,關于MRS與PVA之間的關系及其影像學特征與患者臨床數據的相關性,目前的研究仍然不夠系統和深入。本研究旨在通過對一組伴有PVA的PM患者進行UWF SS-OCT檢查,詳細描述PVA和MRS的影像學特征,并探討不同影像學表型與人口統計信息、眼軸長度(AL)、等效球鏡度(SE)以及最佳矯正視力(BCVA)之間的關聯。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性病例研究。本研究經鄭州大學第一附屬醫院倫理委員會審核(批準號:2021-KY-0879),遵循《赫爾辛基宣言》原則;參與者獲知情同意后,收集其人口學信息和影像資料。

2021年9月至2023年12月于鄭州大學第一附屬醫院眼科檢查確診的PM伴MRS患者224例371只眼納入本研究。納入標準:(1)符合國際近視研究所PM定義[12];(2)存在MRS和(或)PVA。排除標準:(1)臨床資料不完整,缺少相對應全景眼底彩色照相、AL、SE與BCVA等資料;(2)屈光間質混濁,影響UWF SS-OCT檢查判讀;(3)既往有玻璃體視網膜手術史;(4)存在除PM外其他影響眼底判讀的眼部及全身系統性疾病。

患眼均行BCVA、醫學驗光、裂隙燈顯微鏡、間接檢眼鏡、UWF SS-OCT檢查以及AL測量。采用標準對數視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力;采用德國Carl Zeiss公司 IOL Master 500測量AL。

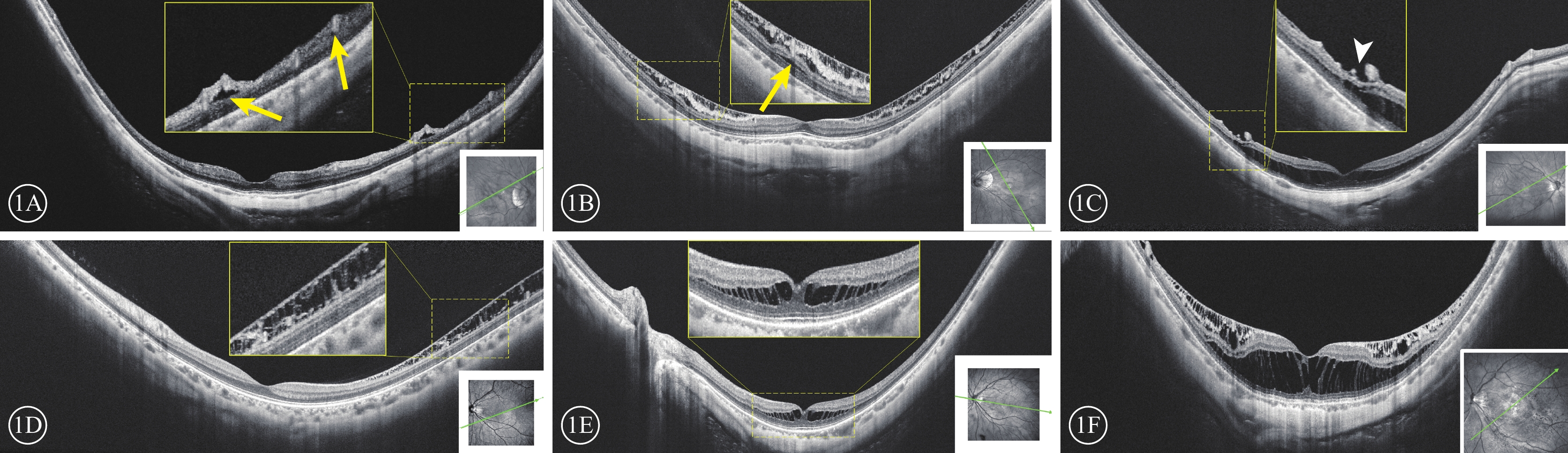

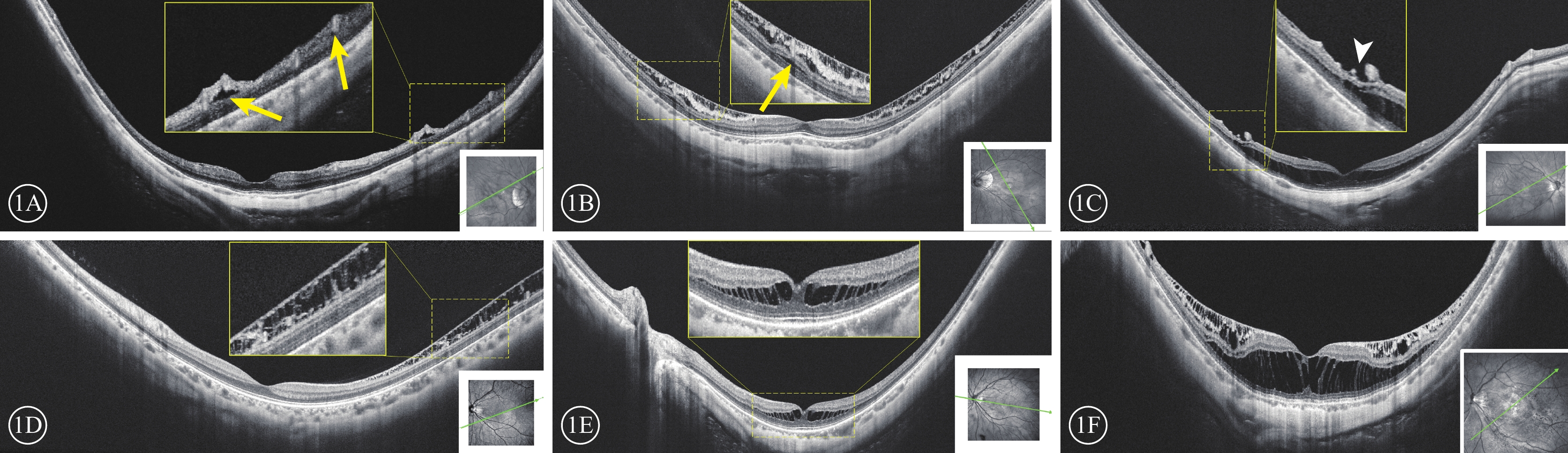

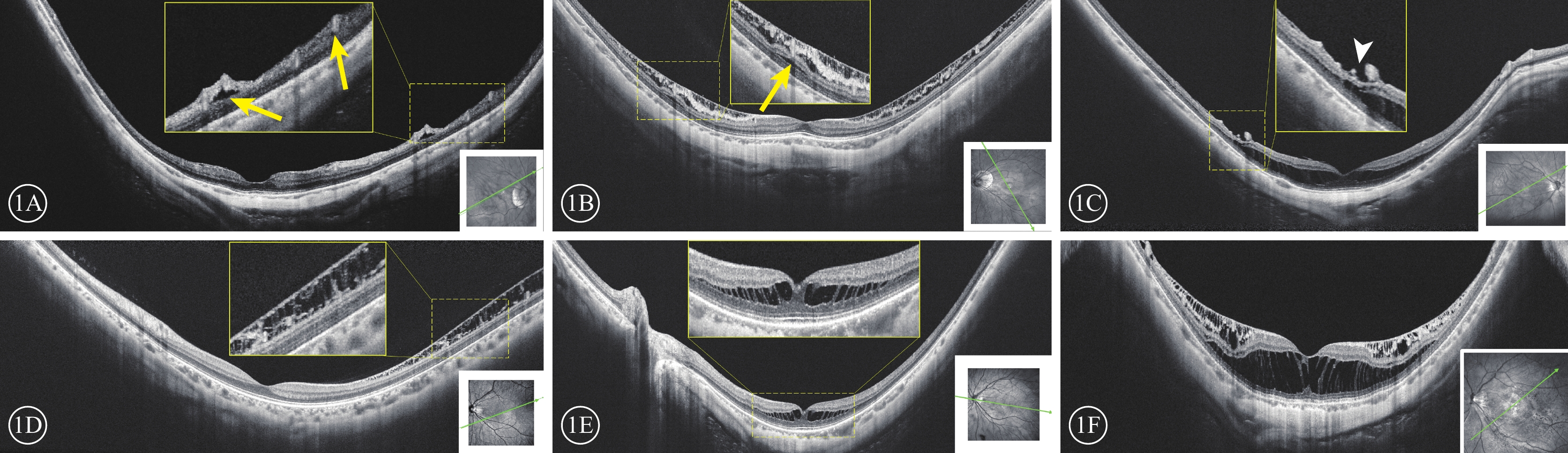

采用視微影像(河南)科技有限公司VG200 SS-OCTA行UWF SS-OCT檢查。應用Star 32 line R8模式以黃斑中心凹為中心進行放射狀掃描,掃描線長度16 mm,深度 6~12 mm,掃描范圍以黃斑中心凹為中心上下血管弓區域。黃斑區定義為以黃斑中心小凹為圓心直徑5.5 mm圓形區域。MRS:黃斑區視網膜層間分離,但視網膜層間仍由Müller細胞連接[13]。根據參考文獻[11, 14-15]的標準,將PVA分為血管和血管旁微皺襞(圖1A)、血管旁視網膜囊腫(圖1A)、血管旁劈裂(圖1B)、血管旁板層MH(圖1C);MRS形態分為內層、外層、混合MRS。內層MRS:視網膜神經纖維層間或視網神經節細胞層分離(圖1D);外層MRS:外叢狀層和外顆粒層中的分離(圖1E);混合MRS:同時出現內層及外層劈裂(圖1F)。記錄MRS有無累及黃斑中心小凹;判斷是否存在內板層、外板層MH以及FTMH合并或未合并RD、脈絡膜新生血管(CNV)、圓頂狀黃斑(DSM)、視網膜前膜(ERM)、中心凹下RD(FRD)。圖像采集由專業且熟練的眼科醫師完成。兩名經驗豐富的眼底病專業醫師獨立閱片并分類記錄,出現異議時由第三名高年資眼底病專業醫師裁決。

圖1

病理性近視PVA和(或)合并MRS患眼光相干斷層掃描像 1A示沿視網膜血管旁區域出現的細小皺褶或褶皺以及血管周圍形成的囊樣空腔(黃箭);1B示血管旁視網膜層間分離其間存在“橋狀”或柱狀連接(黃箭);1C示血管旁視網膜裂孔但未貫穿全層(白箭頭);1D示內層MRS;1E示外層MRS;1F示混合MRS PVA:血管旁異常;MRS:黃斑劈裂

圖1

病理性近視PVA和(或)合并MRS患眼光相干斷層掃描像 1A示沿視網膜血管旁區域出現的細小皺褶或褶皺以及血管周圍形成的囊樣空腔(黃箭);1B示血管旁視網膜層間分離其間存在“橋狀”或柱狀連接(黃箭);1C示血管旁視網膜裂孔但未貫穿全層(白箭頭);1D示內層MRS;1E示外層MRS;1F示混合MRS PVA:血管旁異常;MRS:黃斑劈裂

依據PVA是否合并MRS,將患眼分為單純PVA組、PVA合并MRS組;依據MRS類型,將患眼分為內層MRS組、外層MRS組、混合MRS組;依據MRS是否累及中心小凹,將患眼分為MRS未累及中心小凹組和MRS累及中心小凹組。

采用SPSS 26.0軟件行統計學分析。采用Kolmogorov-Smirnov檢驗對數據進行正態性檢驗。年齡、SE、AL、BCVA等均不符合正態分布,以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示。為保證組間獨立性,計算年齡時雙眼患者取右眼對應組別進行統計分析。不同組別之間患者年齡、SE、AL比較采用Kruskal-Wallis H檢驗和Mann-Whitney U檢驗;多重比較采用Bonferroni矯正。定性資料采用率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗和Fisher確切概率檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

224例371只眼中,男性48例74只眼,女性176例297只眼;雙眼147例,單眼77例。年齡54(49,61)歲,范圍10~89歲。患眼logMAR BCVA 0.301(0.097,0.747),范圍0.00~3.28;SE ?13. 375(?18.00,?10.00)D,范圍?6.00~?26.00 D;AL 29.84(28.27,31.24)mm,范圍 26.12~ 34.96 mm。

371只眼中,PVA 328只眼,MRS 251只眼。PVA 328只眼中,單純PVA組120只眼(36.59%,120/328),PVA合并MRS組 208只眼(63.41%,208/328)。MRS 251只眼中,單純MRS 43只眼(17.13%,43/251),PVA合并MRS組 208只眼(82.87%,208/251)。

371只眼中,合并內板層MH(圖2A)、外板層MH(圖2B)、FTMH伴RD(圖2C)、FTMH不伴RD(圖2D)、CNV(圖2E)、DSM(圖2F)、ERM(圖2G)、FRD(圖2H)分別為33(8.89%,33/371)、27(7.28%,27/371)、3(0.18%,3/371)、14(3.77%,14/371)、12(3.23%,12/371)、56(15.09%,56/371)、28(7.55%,28/371)、7(1.89%,7/371)只眼,其中DSM最常見。

圖2

病理性近視患眼光相干斷層掃描像 2A示內板層MH(黃星)、ERM(黃箭頭);2B示外板層MH(黃星);2C示FTMH伴RD;2D示全層MH不伴RD;2E示脈絡膜新生血管;2F示圓頂狀黃斑;2G示ERM(黃箭頭)合并外板層MH和神經上皮層淺脫離(黃星);2H示中心凹下RD(黃星) MH:黃斑裂孔;ERM:視網膜前膜;RD:視網膜脫離;FTMH:全層MH

圖2

病理性近視患眼光相干斷層掃描像 2A示內板層MH(黃星)、ERM(黃箭頭);2B示外板層MH(黃星);2C示FTMH伴RD;2D示全層MH不伴RD;2E示脈絡膜新生血管;2F示圓頂狀黃斑;2G示ERM(黃箭頭)合并外板層MH和神經上皮層淺脫離(黃星);2H示中心凹下RD(黃星) MH:黃斑裂孔;ERM:視網膜前膜;RD:視網膜脫離;FTMH:全層MH

PVA 328只眼中,血管和血管旁微皺襞、血管旁視網膜囊腫、血管旁劈裂、血管旁板層MH分別為151、236、202、72只眼。其中,單一病變者142只眼(43.29%,142/328);2種及以上病變者186只眼(56.71%,186/328)。

MRS 251只眼中,內層MRS組、外層MRS組、混合MRS組分別為 34(13.55%,34/ 251)、92(36.65%,92/251)、125(49.80%,125/251)只眼;MRS合并PVA 208只眼中,內層、外層、混合MRS分別為30(14.42%,30/208)、60(28.84%,60/208)、118(47.01%,118/208)只眼。累及中心小凹155只眼(61.75%,155/251),其中內層、外層、混合MRS分別為4(1.59%,4/251)、63(25.10%,63/251)、88(35.06%,88/251)只眼;未累及中心小凹96只眼(38.25%,96/251),其中內層、外層、混合MRS分別為30(11.95%,30/251)、29(11.55%,29/251)、37(14.74%,37/251)只眼。未累及中心小凹的外層和混合MRS占所有外層和混合MRS病例的30.41%(66/217)。

不同MRS類型是否合并PVA、累及中心小凹眼數比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。合并PVA眼數兩兩比較:內層MRS與混合MRS之間的差異無統計學意義(χ2 = 1.577,P=0.205);外層MRS合并PVA的眼數較內層、混合MRS少,差異均有統計學意義(χ2=30.614、28.379,P<0.001、<0.001)。 累及中心小凹兩兩比較:外層MRS與混合MRS之間的差異無統計學意義(χ2 = 0.092,P=0.761);內層MRS累及中心小凹的眼數較外層MRS、混合MRS少,差異均有統計學意義(χ2 =32.069、37.691,P<0.001、<0.001)。

單純PVA組、PVA合并MRS組患者年齡、AL、SE、logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2)。單一PVA病變142只眼中,單純PVA組、PVA合并MRS組分別為75(52.81%,75/142)、67(47.19%,67/142)只眼;2種及以上PVA病變186只眼中,單純PVA組、PVA合并MRS組分別為45(24.19%,45/186)、141(75.81%,141/186)只眼。與單純PVA組比較,PVA合并MRS組更容易合并2種及以上PVA病變,差異有統計學意義(χ2=30.535,P<0.001)。

單純PVA組、不同類型MRS組患者年齡、AL、SE、logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表3)。組間兩兩比較,年齡:單純PVA組、外層MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組低于其他各組,外層MRS組高于其他各組;AL:單純PVA組、混合MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組短于其他各組,混合MRS組長于其他各組;SE:單純PVA組、混合MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組低于其他各組,混合MRS組高于其他各組;BCVA:單純PVA組、外層MRS組、混合MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組較其他各組好,外層MRS組、混合MRS組較其他各組差。

單純PVA組、未累及中心小凹組、累及中心小凹組患者年齡、AL、SE、logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表4)。與單純PVA組、內層MRS組比較,外層MRS組、混合MRS組更易累及中心小凹,差異均有統計學意義(χ2=3.906、10.836,P=0.048、<0.001)。

外層MRS組中,內板層MH形成比例最高,24只眼(24.74%,24/92);內層MRS組中,ERM比例相對較高,11只眼(32.35%,11/34);混合MRS組中,外板層MH形成比例最高,24只眼(14.4%,18/125)。DSM 56只眼中,單純PVA組、內層MRS組、外層MRS組、混合MRS組分別為21(17.5%,21/120)、7(20.59%,7/34)、19(20.65%,19/92)、9(7.2%,9/125)只眼(表5)。

單純PVA組組內、內層MRS組組內,合并與未合并DSM患眼logMAR BCVA比較,差異均無統計學意義(Z=?0.014、?0.774,P=0.989、0.439)。外層MRS組組內、混合MRS組組內,合并與未合并DSM患眼logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(Z=?3.297、?3.696,P=0.001、<0.001)。合并DSM者MRS累及中心小凹的眼數較未合并DMS者少,差異有統計學意義(χ2=17.360,P<0.001),即合并DSM者MRS更不易累及黃斑。

3 討論

本研究利用UWF SS-OCT探討了PVA與MRS之間的關系。研究發現,82.87%(208/251)的MRS患眼合并PVA改變,表明PVA是MRS的一個重要因素。此外,76.52%(208/328)的PVA患眼合并MRS,這一比例顯著高于Kamal-Salah等[16]的研究結果(6.4%)。這種差異可能源于研究對象的不同:本研究聚焦于明確診斷為PVA和(或)MRS的患者,而Kamal-Salah等[16]則選擇了PM患者作為研究對象。這些發現提示,在臨床實踐中,許多PVA患者未能得到準確診斷,因為PVA通常不會影響視力,因而未進行OCT檢查。鑒于此,建議未來在臨床工作中使用OCT對PM患者進行全面的眼底病變評估,以確認PVA作為MRS風險因素的重要性。

本研究結果顯示,外層MRS合并PVA的比例較低,而混合MRS合并PVA的比例較高,表明單純外層MRS與血管弓附近的改變關系較弱,而混合MRS與PVA的關系更為密切。結合本課題組先前的研究結果,外層MRS更容易受到鞏膜曲率的影響,而混合MRS則更為復雜,通常伴隨2種及以上PVA病變[9, 17]。Takahashi等[11, 18]的研究進一步表明,黃斑區以外的PVA在RS的發展中起著重要作用,主要由玻璃體視網膜粘連引起。此外,既往研究指出,MRS與特發性MH相比,其內界膜厚度較小、彈性較低且Ⅳ型膠原纖維濃度較低,這些特征均與MRS的形成密切相關[19]。綜合本研究和既往研究的結果,我們認為,復雜的MRS與血管弓附近的玻璃體視網膜界面變化有著更為緊密的聯系。

本研究結果顯示,混合MRS是最常見的類型(49.80%,125/251);不同類型MRS患者的年齡、AL、SE以及logMAR BCVA之間存在顯著差異。特別是外層MRS更傾向于影響中心小凹區域,且該類患者的平均年齡相對較高,這與ERM和外層MRS作為MTM晚期表現的研究結論相符[9, 19-20]。此外,單純PVA患眼AL較短,近視程度相對較輕,BCVA也較好;相比之下,累及中心小凹的MRS患眼則表現出較長的AL,更高的近視度數以及較差的BCVA。這些發現與以往的研究結果一致[21-22]。

Shimada等[23]利用頻域OCT對207只PM患眼的RS進行了分類,該分類體系未涉及內層MRS表現,因此與本研究有所不同。Shimada等[23]研究中,S1階段占S1到S4所有階段的32%。而在本研究中,未累及中心小凹的外層和混合MRS占所有外層和混合MRS病例的30.41%。這兩個數值相近,表明本研究與Shimada等[23]的分類結果具有一致性,進一步支持了PVA和MRS之間的影像學相關性。

此外,本研究還對PVA和MRS的合并癥進行了詳細分析,發現DSM是最常見的合并癥。Shinohara等[15]也觀察到這種改變對RS形態的影響。DSM最早由Gaucher等[24]于2008年報道,其OCT特征表現為黃斑部向玻璃體腔突出,整體呈現“W”型結構。DSM的發生與鞏膜生物力學特性的變化密切相關,可能由于局部鞏膜不對稱生長導致,是RS常見的合并癥[25-26]。與既往研究結果類似,本研究發現合并DSM的患眼表現出較好的BCVA,尤其是在混合MRS患者中,且合并DSM的患眼更不易累及黃斑[27-28]。這一發現與Fang等[29]的研究結果一致,提示DSM可能對黃斑區結構起到一定的保護作用,從而減緩視力惡化。鑒于這些發現,進一步深入研究DSM在MRS病理過程中可能發揮的保護機制顯得尤為重要。了解這些機制有助于優化患者的治療策略,提高治療效果。未來的研究應著重探討如何利用DSM的保護特性來改善患者的預后 [17, 30]。

針對MRS的多種形態,本研究統計了常見的MTM合并癥,包括板層MH和FRD等。Parolini等[31]提出的近視牽引性黃斑病變分期系統(MSS)為臨床評估提供了重要的參考框架。盡管本研究并未完全采用MSS分類,但統計結果顯示,外層MRS患者中內板層MH形成的比例最高,這一結果與Parolini等[31]的研究結論相似。此外,本研究還對板層MH以及FTMH是否合并RD進行了詳細統計。這些數據進一步支持了MRS與PVA形態學變化之間的相關性。

本研究評估了PVA與MRS之間的關系,發現MRS患者中合并PVA的比例較高,表明PVA是引發MRS的一個重要因素。研究還揭示了PVA與MRS的影像學表現之間存在顯著關聯,并且這些表現與患者的年齡、AL、SE以及BCVA密切相關。本研究強調了UWF SS-OCT在PM并發癥診斷中的重要性。通過提供真實世界的數據支持,本研究不僅驗證了先前的研究結論,還為進一步探索PVA與MRS的關系奠定了基礎。

本研究存在的局限性:(1)本研究對象為省級醫學中心確診的PVA和(或)MRS患者,由于僅存在PVA改變時可能并不會引起明顯的視力下降,這類患者可能未被充分納入研究樣本中,因此研究結果可能無法完全代表所有存在PVA的PM患者。(2) 本研究為回顧性臨床分析,未能對患者進行長期隨訪,因此我們無法了解PVA和MRS在病程中的變化及轉歸情況。未來研究應包括更大范圍的患者群體,并采用前瞻性設計,以便更好地追蹤疾病的動態變化,提供更為全面的臨床指導。

近視性視網膜劈裂(RS)是近視性牽引性黃斑病變(MTM)發生的重要環節。文獻報道,在伴有后葡萄腫的病理性近視(PM)患者中,RS的發生率介于9%~34%之間[1-2]。當RS累及黃斑時,則被稱為黃斑劈裂(MRS),是MTM早期階段的一種表現形式。值得注意的是,MRS可能在無癥狀的情況下存在,并且其進程可能是緩慢或長期穩定的,甚至有自愈的可能性。然而,隨著PM的發展,部分MRS可能會進一步演變為板層黃斑裂孔(MH)或全層MH(FTMH),并最終可能導致黃斑區視網膜脫離(RD)[3-8]。近年來,光相干斷層掃描(OCT)作為一種重要的臨床工具,在診斷和鑒別MRS方面發揮了不可替代的作用,證實了玻璃體視網膜界面改變對于RS發生的重要性[9-10]。超廣角掃頻源OCT(UWF SS-OCT)不僅能夠清晰展示視網膜層間的細微變化,而且能夠在單次掃描中覆蓋上下血管弓及以外的后極部視網膜情況。Takahashi等[11]利用UWF SS-OCT技術觀察到了一組PM患眼中的黃斑區外血管旁異常(PVA),如血管旁微皺襞、囊腫、劈裂以及板層MH,這些發現為理解MRS提供了超越中心凹的新視角。盡管如此,關于MRS與PVA之間的關系及其影像學特征與患者臨床數據的相關性,目前的研究仍然不夠系統和深入。本研究旨在通過對一組伴有PVA的PM患者進行UWF SS-OCT檢查,詳細描述PVA和MRS的影像學特征,并探討不同影像學表型與人口統計信息、眼軸長度(AL)、等效球鏡度(SE)以及最佳矯正視力(BCVA)之間的關聯。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性病例研究。本研究經鄭州大學第一附屬醫院倫理委員會審核(批準號:2021-KY-0879),遵循《赫爾辛基宣言》原則;參與者獲知情同意后,收集其人口學信息和影像資料。

2021年9月至2023年12月于鄭州大學第一附屬醫院眼科檢查確診的PM伴MRS患者224例371只眼納入本研究。納入標準:(1)符合國際近視研究所PM定義[12];(2)存在MRS和(或)PVA。排除標準:(1)臨床資料不完整,缺少相對應全景眼底彩色照相、AL、SE與BCVA等資料;(2)屈光間質混濁,影響UWF SS-OCT檢查判讀;(3)既往有玻璃體視網膜手術史;(4)存在除PM外其他影響眼底判讀的眼部及全身系統性疾病。

患眼均行BCVA、醫學驗光、裂隙燈顯微鏡、間接檢眼鏡、UWF SS-OCT檢查以及AL測量。采用標準對數視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力;采用德國Carl Zeiss公司 IOL Master 500測量AL。

采用視微影像(河南)科技有限公司VG200 SS-OCTA行UWF SS-OCT檢查。應用Star 32 line R8模式以黃斑中心凹為中心進行放射狀掃描,掃描線長度16 mm,深度 6~12 mm,掃描范圍以黃斑中心凹為中心上下血管弓區域。黃斑區定義為以黃斑中心小凹為圓心直徑5.5 mm圓形區域。MRS:黃斑區視網膜層間分離,但視網膜層間仍由Müller細胞連接[13]。根據參考文獻[11, 14-15]的標準,將PVA分為血管和血管旁微皺襞(圖1A)、血管旁視網膜囊腫(圖1A)、血管旁劈裂(圖1B)、血管旁板層MH(圖1C);MRS形態分為內層、外層、混合MRS。內層MRS:視網膜神經纖維層間或視網神經節細胞層分離(圖1D);外層MRS:外叢狀層和外顆粒層中的分離(圖1E);混合MRS:同時出現內層及外層劈裂(圖1F)。記錄MRS有無累及黃斑中心小凹;判斷是否存在內板層、外板層MH以及FTMH合并或未合并RD、脈絡膜新生血管(CNV)、圓頂狀黃斑(DSM)、視網膜前膜(ERM)、中心凹下RD(FRD)。圖像采集由專業且熟練的眼科醫師完成。兩名經驗豐富的眼底病專業醫師獨立閱片并分類記錄,出現異議時由第三名高年資眼底病專業醫師裁決。

圖1

病理性近視PVA和(或)合并MRS患眼光相干斷層掃描像 1A示沿視網膜血管旁區域出現的細小皺褶或褶皺以及血管周圍形成的囊樣空腔(黃箭);1B示血管旁視網膜層間分離其間存在“橋狀”或柱狀連接(黃箭);1C示血管旁視網膜裂孔但未貫穿全層(白箭頭);1D示內層MRS;1E示外層MRS;1F示混合MRS PVA:血管旁異常;MRS:黃斑劈裂

圖1

病理性近視PVA和(或)合并MRS患眼光相干斷層掃描像 1A示沿視網膜血管旁區域出現的細小皺褶或褶皺以及血管周圍形成的囊樣空腔(黃箭);1B示血管旁視網膜層間分離其間存在“橋狀”或柱狀連接(黃箭);1C示血管旁視網膜裂孔但未貫穿全層(白箭頭);1D示內層MRS;1E示外層MRS;1F示混合MRS PVA:血管旁異常;MRS:黃斑劈裂

依據PVA是否合并MRS,將患眼分為單純PVA組、PVA合并MRS組;依據MRS類型,將患眼分為內層MRS組、外層MRS組、混合MRS組;依據MRS是否累及中心小凹,將患眼分為MRS未累及中心小凹組和MRS累及中心小凹組。

采用SPSS 26.0軟件行統計學分析。采用Kolmogorov-Smirnov檢驗對數據進行正態性檢驗。年齡、SE、AL、BCVA等均不符合正態分布,以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示。為保證組間獨立性,計算年齡時雙眼患者取右眼對應組別進行統計分析。不同組別之間患者年齡、SE、AL比較采用Kruskal-Wallis H檢驗和Mann-Whitney U檢驗;多重比較采用Bonferroni矯正。定性資料采用率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗和Fisher確切概率檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

224例371只眼中,男性48例74只眼,女性176例297只眼;雙眼147例,單眼77例。年齡54(49,61)歲,范圍10~89歲。患眼logMAR BCVA 0.301(0.097,0.747),范圍0.00~3.28;SE ?13. 375(?18.00,?10.00)D,范圍?6.00~?26.00 D;AL 29.84(28.27,31.24)mm,范圍 26.12~ 34.96 mm。

371只眼中,PVA 328只眼,MRS 251只眼。PVA 328只眼中,單純PVA組120只眼(36.59%,120/328),PVA合并MRS組 208只眼(63.41%,208/328)。MRS 251只眼中,單純MRS 43只眼(17.13%,43/251),PVA合并MRS組 208只眼(82.87%,208/251)。

371只眼中,合并內板層MH(圖2A)、外板層MH(圖2B)、FTMH伴RD(圖2C)、FTMH不伴RD(圖2D)、CNV(圖2E)、DSM(圖2F)、ERM(圖2G)、FRD(圖2H)分別為33(8.89%,33/371)、27(7.28%,27/371)、3(0.18%,3/371)、14(3.77%,14/371)、12(3.23%,12/371)、56(15.09%,56/371)、28(7.55%,28/371)、7(1.89%,7/371)只眼,其中DSM最常見。

圖2

病理性近視患眼光相干斷層掃描像 2A示內板層MH(黃星)、ERM(黃箭頭);2B示外板層MH(黃星);2C示FTMH伴RD;2D示全層MH不伴RD;2E示脈絡膜新生血管;2F示圓頂狀黃斑;2G示ERM(黃箭頭)合并外板層MH和神經上皮層淺脫離(黃星);2H示中心凹下RD(黃星) MH:黃斑裂孔;ERM:視網膜前膜;RD:視網膜脫離;FTMH:全層MH

圖2

病理性近視患眼光相干斷層掃描像 2A示內板層MH(黃星)、ERM(黃箭頭);2B示外板層MH(黃星);2C示FTMH伴RD;2D示全層MH不伴RD;2E示脈絡膜新生血管;2F示圓頂狀黃斑;2G示ERM(黃箭頭)合并外板層MH和神經上皮層淺脫離(黃星);2H示中心凹下RD(黃星) MH:黃斑裂孔;ERM:視網膜前膜;RD:視網膜脫離;FTMH:全層MH

PVA 328只眼中,血管和血管旁微皺襞、血管旁視網膜囊腫、血管旁劈裂、血管旁板層MH分別為151、236、202、72只眼。其中,單一病變者142只眼(43.29%,142/328);2種及以上病變者186只眼(56.71%,186/328)。

MRS 251只眼中,內層MRS組、外層MRS組、混合MRS組分別為 34(13.55%,34/ 251)、92(36.65%,92/251)、125(49.80%,125/251)只眼;MRS合并PVA 208只眼中,內層、外層、混合MRS分別為30(14.42%,30/208)、60(28.84%,60/208)、118(47.01%,118/208)只眼。累及中心小凹155只眼(61.75%,155/251),其中內層、外層、混合MRS分別為4(1.59%,4/251)、63(25.10%,63/251)、88(35.06%,88/251)只眼;未累及中心小凹96只眼(38.25%,96/251),其中內層、外層、混合MRS分別為30(11.95%,30/251)、29(11.55%,29/251)、37(14.74%,37/251)只眼。未累及中心小凹的外層和混合MRS占所有外層和混合MRS病例的30.41%(66/217)。

不同MRS類型是否合并PVA、累及中心小凹眼數比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。合并PVA眼數兩兩比較:內層MRS與混合MRS之間的差異無統計學意義(χ2 = 1.577,P=0.205);外層MRS合并PVA的眼數較內層、混合MRS少,差異均有統計學意義(χ2=30.614、28.379,P<0.001、<0.001)。 累及中心小凹兩兩比較:外層MRS與混合MRS之間的差異無統計學意義(χ2 = 0.092,P=0.761);內層MRS累及中心小凹的眼數較外層MRS、混合MRS少,差異均有統計學意義(χ2 =32.069、37.691,P<0.001、<0.001)。

單純PVA組、PVA合并MRS組患者年齡、AL、SE、logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2)。單一PVA病變142只眼中,單純PVA組、PVA合并MRS組分別為75(52.81%,75/142)、67(47.19%,67/142)只眼;2種及以上PVA病變186只眼中,單純PVA組、PVA合并MRS組分別為45(24.19%,45/186)、141(75.81%,141/186)只眼。與單純PVA組比較,PVA合并MRS組更容易合并2種及以上PVA病變,差異有統計學意義(χ2=30.535,P<0.001)。

單純PVA組、不同類型MRS組患者年齡、AL、SE、logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表3)。組間兩兩比較,年齡:單純PVA組、外層MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組低于其他各組,外層MRS組高于其他各組;AL:單純PVA組、混合MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組短于其他各組,混合MRS組長于其他各組;SE:單純PVA組、混合MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組低于其他各組,混合MRS組高于其他各組;BCVA:單純PVA組、外層MRS組、混合MRS組與其他各組差異均有統計學意義(P<0.001),且單純PVA組較其他各組好,外層MRS組、混合MRS組較其他各組差。

單純PVA組、未累及中心小凹組、累及中心小凹組患者年齡、AL、SE、logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表4)。與單純PVA組、內層MRS組比較,外層MRS組、混合MRS組更易累及中心小凹,差異均有統計學意義(χ2=3.906、10.836,P=0.048、<0.001)。

外層MRS組中,內板層MH形成比例最高,24只眼(24.74%,24/92);內層MRS組中,ERM比例相對較高,11只眼(32.35%,11/34);混合MRS組中,外板層MH形成比例最高,24只眼(14.4%,18/125)。DSM 56只眼中,單純PVA組、內層MRS組、外層MRS組、混合MRS組分別為21(17.5%,21/120)、7(20.59%,7/34)、19(20.65%,19/92)、9(7.2%,9/125)只眼(表5)。

單純PVA組組內、內層MRS組組內,合并與未合并DSM患眼logMAR BCVA比較,差異均無統計學意義(Z=?0.014、?0.774,P=0.989、0.439)。外層MRS組組內、混合MRS組組內,合并與未合并DSM患眼logMAR BCVA比較,差異均有統計學意義(Z=?3.297、?3.696,P=0.001、<0.001)。合并DSM者MRS累及中心小凹的眼數較未合并DMS者少,差異有統計學意義(χ2=17.360,P<0.001),即合并DSM者MRS更不易累及黃斑。

3 討論

本研究利用UWF SS-OCT探討了PVA與MRS之間的關系。研究發現,82.87%(208/251)的MRS患眼合并PVA改變,表明PVA是MRS的一個重要因素。此外,76.52%(208/328)的PVA患眼合并MRS,這一比例顯著高于Kamal-Salah等[16]的研究結果(6.4%)。這種差異可能源于研究對象的不同:本研究聚焦于明確診斷為PVA和(或)MRS的患者,而Kamal-Salah等[16]則選擇了PM患者作為研究對象。這些發現提示,在臨床實踐中,許多PVA患者未能得到準確診斷,因為PVA通常不會影響視力,因而未進行OCT檢查。鑒于此,建議未來在臨床工作中使用OCT對PM患者進行全面的眼底病變評估,以確認PVA作為MRS風險因素的重要性。

本研究結果顯示,外層MRS合并PVA的比例較低,而混合MRS合并PVA的比例較高,表明單純外層MRS與血管弓附近的改變關系較弱,而混合MRS與PVA的關系更為密切。結合本課題組先前的研究結果,外層MRS更容易受到鞏膜曲率的影響,而混合MRS則更為復雜,通常伴隨2種及以上PVA病變[9, 17]。Takahashi等[11, 18]的研究進一步表明,黃斑區以外的PVA在RS的發展中起著重要作用,主要由玻璃體視網膜粘連引起。此外,既往研究指出,MRS與特發性MH相比,其內界膜厚度較小、彈性較低且Ⅳ型膠原纖維濃度較低,這些特征均與MRS的形成密切相關[19]。綜合本研究和既往研究的結果,我們認為,復雜的MRS與血管弓附近的玻璃體視網膜界面變化有著更為緊密的聯系。

本研究結果顯示,混合MRS是最常見的類型(49.80%,125/251);不同類型MRS患者的年齡、AL、SE以及logMAR BCVA之間存在顯著差異。特別是外層MRS更傾向于影響中心小凹區域,且該類患者的平均年齡相對較高,這與ERM和外層MRS作為MTM晚期表現的研究結論相符[9, 19-20]。此外,單純PVA患眼AL較短,近視程度相對較輕,BCVA也較好;相比之下,累及中心小凹的MRS患眼則表現出較長的AL,更高的近視度數以及較差的BCVA。這些發現與以往的研究結果一致[21-22]。

Shimada等[23]利用頻域OCT對207只PM患眼的RS進行了分類,該分類體系未涉及內層MRS表現,因此與本研究有所不同。Shimada等[23]研究中,S1階段占S1到S4所有階段的32%。而在本研究中,未累及中心小凹的外層和混合MRS占所有外層和混合MRS病例的30.41%。這兩個數值相近,表明本研究與Shimada等[23]的分類結果具有一致性,進一步支持了PVA和MRS之間的影像學相關性。

此外,本研究還對PVA和MRS的合并癥進行了詳細分析,發現DSM是最常見的合并癥。Shinohara等[15]也觀察到這種改變對RS形態的影響。DSM最早由Gaucher等[24]于2008年報道,其OCT特征表現為黃斑部向玻璃體腔突出,整體呈現“W”型結構。DSM的發生與鞏膜生物力學特性的變化密切相關,可能由于局部鞏膜不對稱生長導致,是RS常見的合并癥[25-26]。與既往研究結果類似,本研究發現合并DSM的患眼表現出較好的BCVA,尤其是在混合MRS患者中,且合并DSM的患眼更不易累及黃斑[27-28]。這一發現與Fang等[29]的研究結果一致,提示DSM可能對黃斑區結構起到一定的保護作用,從而減緩視力惡化。鑒于這些發現,進一步深入研究DSM在MRS病理過程中可能發揮的保護機制顯得尤為重要。了解這些機制有助于優化患者的治療策略,提高治療效果。未來的研究應著重探討如何利用DSM的保護特性來改善患者的預后 [17, 30]。

針對MRS的多種形態,本研究統計了常見的MTM合并癥,包括板層MH和FRD等。Parolini等[31]提出的近視牽引性黃斑病變分期系統(MSS)為臨床評估提供了重要的參考框架。盡管本研究并未完全采用MSS分類,但統計結果顯示,外層MRS患者中內板層MH形成的比例最高,這一結果與Parolini等[31]的研究結論相似。此外,本研究還對板層MH以及FTMH是否合并RD進行了詳細統計。這些數據進一步支持了MRS與PVA形態學變化之間的相關性。

本研究評估了PVA與MRS之間的關系,發現MRS患者中合并PVA的比例較高,表明PVA是引發MRS的一個重要因素。研究還揭示了PVA與MRS的影像學表現之間存在顯著關聯,并且這些表現與患者的年齡、AL、SE以及BCVA密切相關。本研究強調了UWF SS-OCT在PM并發癥診斷中的重要性。通過提供真實世界的數據支持,本研究不僅驗證了先前的研究結論,還為進一步探索PVA與MRS的關系奠定了基礎。

本研究存在的局限性:(1)本研究對象為省級醫學中心確診的PVA和(或)MRS患者,由于僅存在PVA改變時可能并不會引起明顯的視力下降,這類患者可能未被充分納入研究樣本中,因此研究結果可能無法完全代表所有存在PVA的PM患者。(2) 本研究為回顧性臨床分析,未能對患者進行長期隨訪,因此我們無法了解PVA和MRS在病程中的變化及轉歸情況。未來研究應包括更大范圍的患者群體,并采用前瞻性設計,以便更好地追蹤疾病的動態變化,提供更為全面的臨床指導。