版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近視性視網膜劈裂(RS)是繼發性RS的一種,在伴有后鞏膜葡萄腫的病理性近視患者中,其發病率約為9%~34%[1-5]。根據是否累及黃斑,RS可以分為黃斑劈裂(MRS)和黃斑區外視網膜劈裂(EMRS)。EMRS包括血管旁、周邊、視盤旁RS。血管旁異常(PVA)則包括血管旁囊腫(PC)、血管旁微皺褶(PM)和血管旁板層裂孔(PLH),這些異常多見于高度近視或視網膜前膜患者。既往研究表明,PVA與RS相關,并在RS形成過程中起重要作用[6-14]。掃頻源光相干斷層掃描(SS-OCT)能夠清晰顯示視網膜層間的變化及血管旁的細微異常[6, 15-16]。有證據表明,EMRS可能是MRS的潛在先兆[17-18],識別EMRS對早期干預玻璃體視網膜界面牽引,從而預防MRS具有重要意義[16]。盡管如此,目前大多數相關研究主要集中在高度近視或病理性近視患者中的EMRS和PVA觀察與分析[8, 13, 16, 18-20]。本研究旨在通過超廣角SS-OCT(UWF SS-OCT)檢查,觀察不同近視屈光度患者中EMRS及PVA的患病率、位置及形態特征,并分析各類型在年齡、最佳矯正視力(BCVA)、等效球鏡度(SE)、眼軸長度(AL)及黃斑中心凹下脈絡膜厚度(SFCT)等方面的差異性,以期為近視伴EMRS患者提供更具針對性的診療措施。現將結果報道如下。

1 對象和方法

橫斷面臨床研究。本研究經鄭州大學第一附屬醫院倫理委員會審核(批準號:2022-KY-0512);遵循《赫爾辛基宣言》;所有參與者均獲得知情同意并簽署書面知情同意書。

2023年1月至2024年6月在鄭州大學第一附屬醫院眼科檢查確診的近視伴EMRS患者 60例60只眼納入本研究。納入標準:(1)符合臨床近視診斷標準[21];(2)UWF SS-OCT檢查可見視網膜神經上皮層間弱反射空隙及組織柱樣結構連接;(3)屈光間質清晰,可配合眼底檢查。排除標準:(1)眼球震顫或屈光間質混濁等導致UWF SS-OCT 影像質量不佳;(2)既往有眼部手術史;(3)非近視性RS、單純近視性MRS或其他眼部疾病者。

患眼均行BCVA、屈光度、眼壓、裂隙燈顯微鏡聯合前置鏡、眼底彩色照相、UWF SS-OCT檢查以及AL測量。采用Snellen視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。屈光度數以SE表示,SE=球鏡+1/2柱鏡。

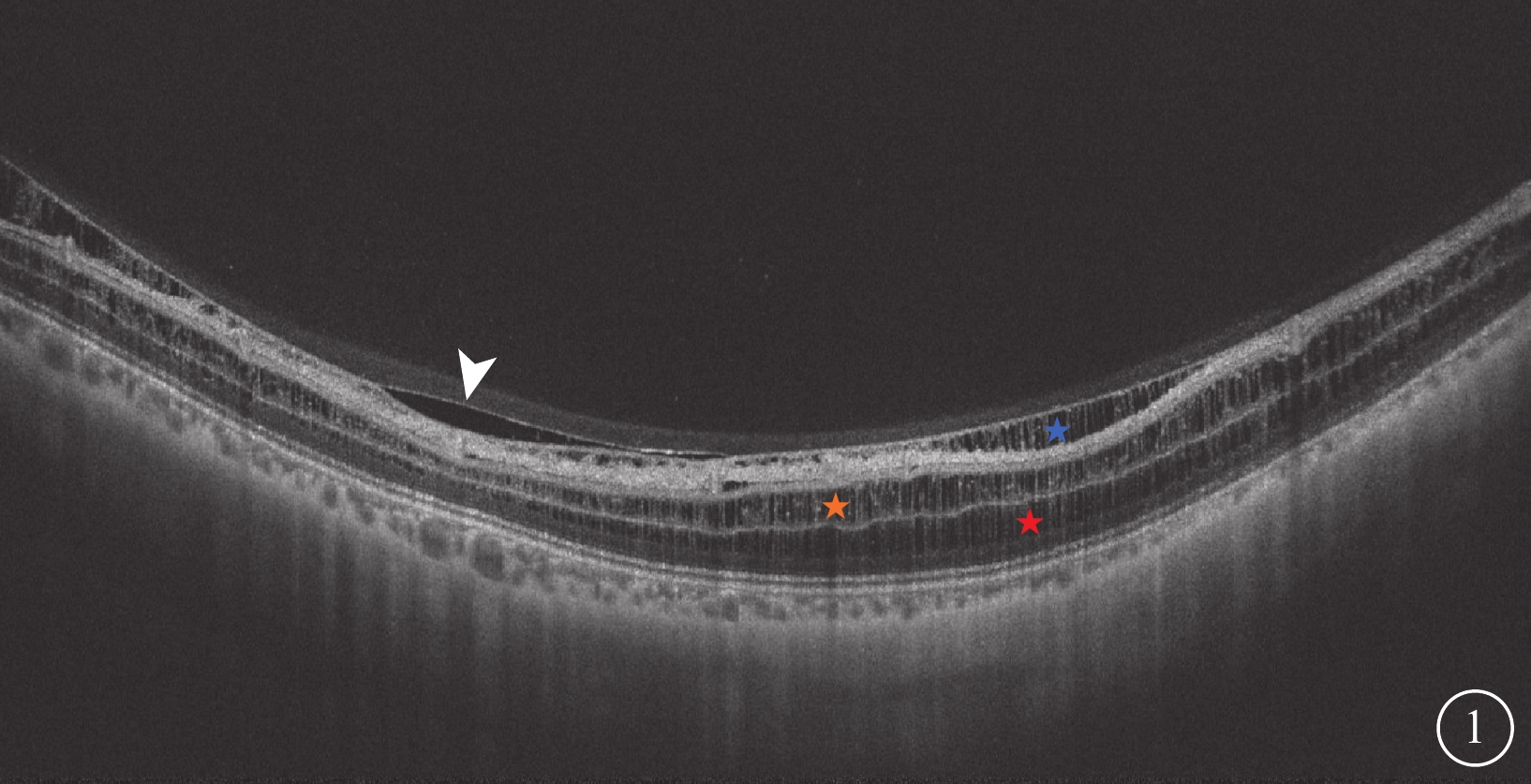

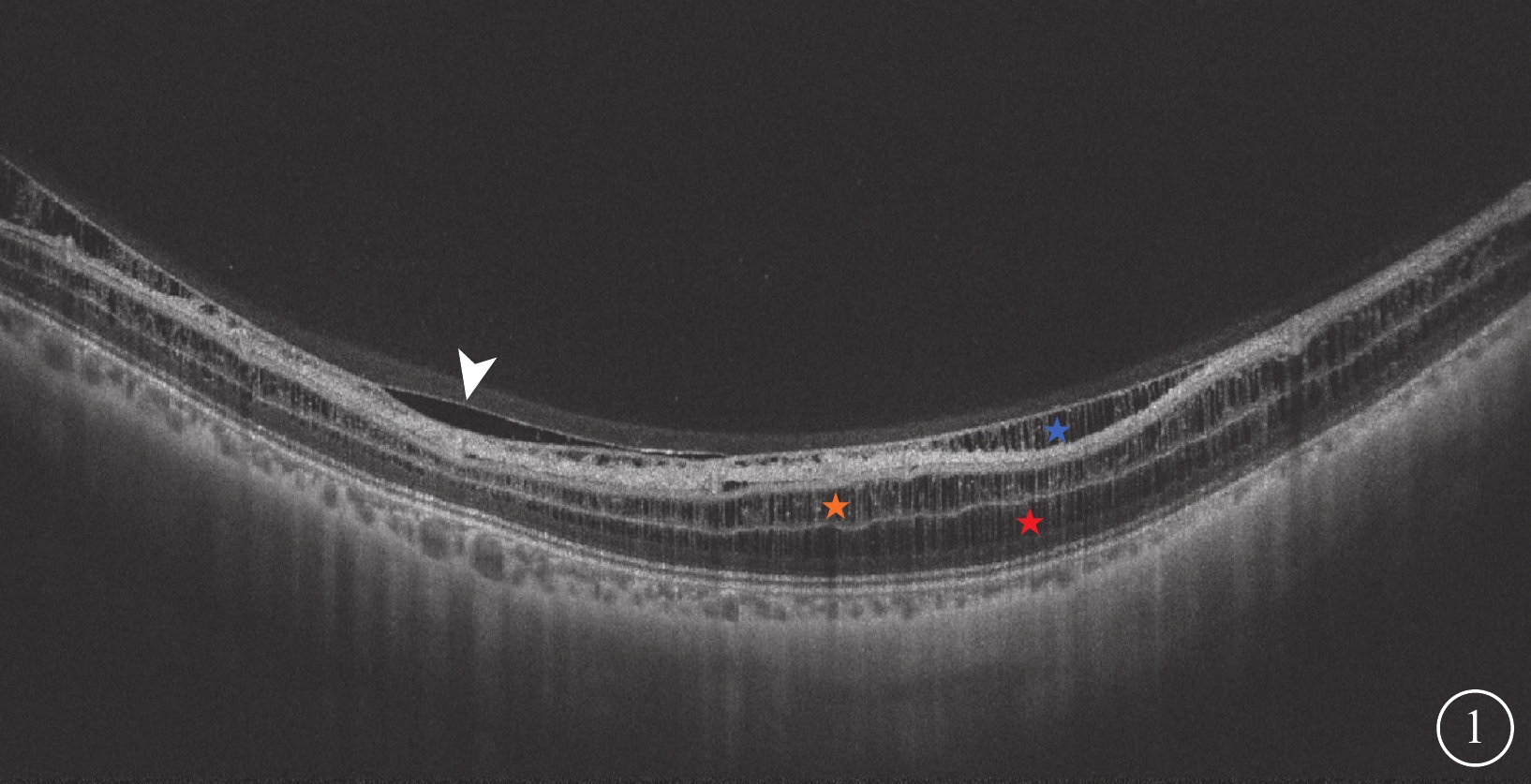

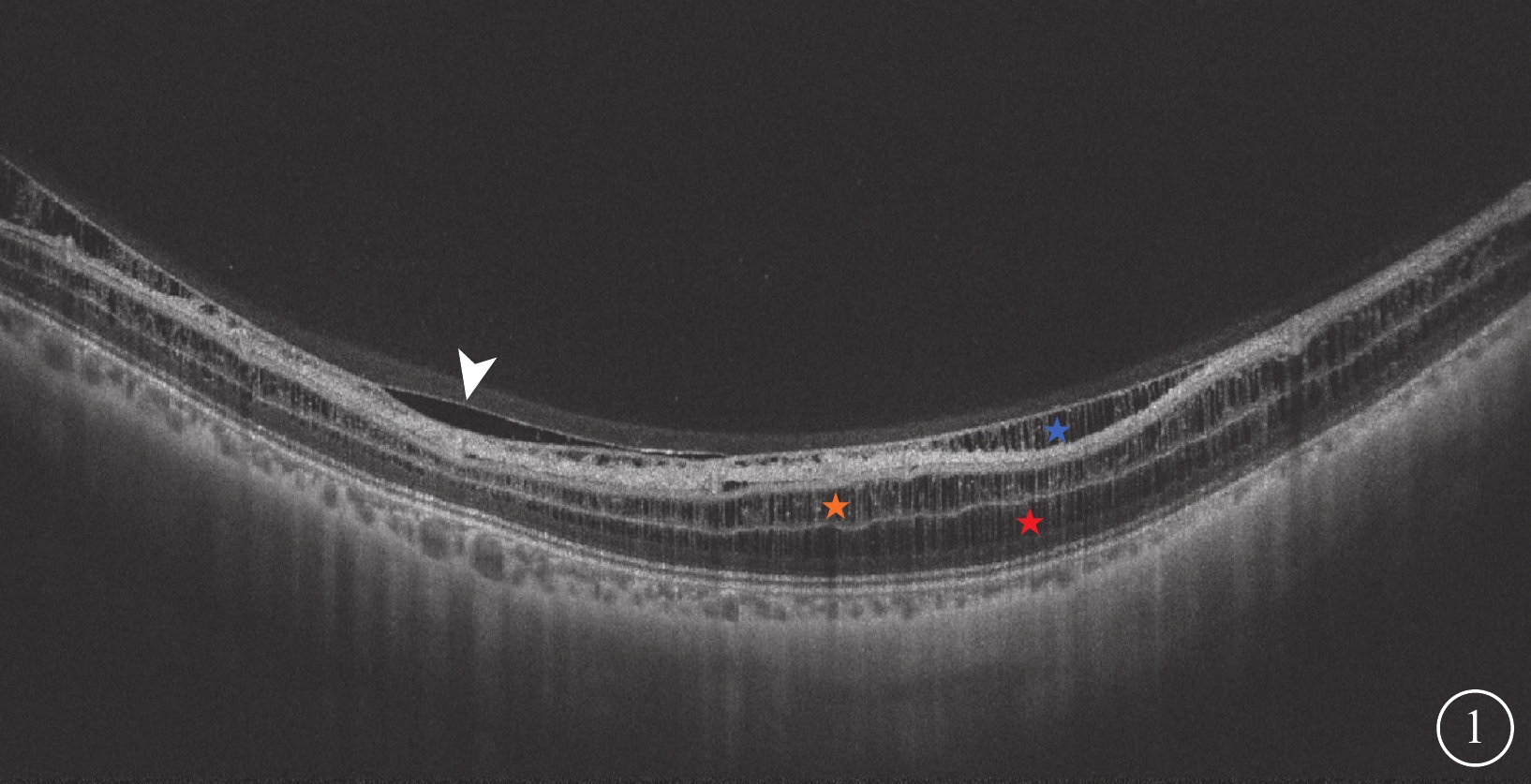

采用視微影像(河南)科技有限公司VG200 SS-OCTA行UWF SS-OCT檢查。波長1 050 nm,掃描速率200 000 A/s,軸向分辨率1.8 μm,掃描模式為Star 36 Line R16(掃描深度6 mm,掃描范圍16 mm)、33 Line R8、Angio 512×512 R4。采用系統默認分層(必要時進行手動分層)測量SFCT。SFCT定義為黃斑中心凹處視網膜色素上皮-Bruch膜復合物基底邊界至脈絡膜和鞏膜交界處的垂直距離。將視網膜劃分為黃斑區中心凹6 mm范圍內、黃斑區外。黃斑區外以視盤為中心再劃分為上方、鼻側、下方、顳側等4個區。依據EMRS所在層次分為內層、中層、外層RS(圖1)。內層:內界膜至神經節細胞層;中層:內叢狀層和內核層;外層:外叢狀層和外核層。結果由兩名眼底病專業研究者獨立評估統計,若出現分歧,則由另一名專家進行裁決。

圖1

高度近視患眼掃頻源光相干斷層掃描像 內層劈裂(藍星)、中層劈裂(橙星)、外層劈裂(紅星)共存

圖1

高度近視患眼掃頻源光相干斷層掃描像 內層劈裂(藍星)、中層劈裂(橙星)、外層劈裂(紅星)共存

根據SE將患眼分為低度近視組(SE>?3.0 D)、中度近視組(?6.0 D<SE≤?3.0 D)、高度近視組組(SE≤?6.0 D)。雙眼EMRS者,隨機抽取1只眼納入研究。觀察視盤旁以及顳上、顳下、顳側、鼻上、鼻下EMRS發生情況,以及不同位置、類型EMRS和不同類型PVA患者的臨床特征。

采用 SPSS 26.0軟件進行統計分析。定量資料經S-W檢驗均呈正態分布,以均數±標準差(x±s)表示;多組間比較采用單因素方差分析,不同位置、不同層次有無EMRS者年齡、logMAR BCVA、SE、AL、SFCT比較采用獨立樣本 t檢驗。分類變量以數字和百分比表示;組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

60例60只眼中,男性18例18只眼,女性42例42只眼;年齡10~77(37.57±17.14)歲。SE ?0.5~22.5(?10.76 ± 4.66)D;AL 24.09~ 32.28(28.36±1.87)mm;logMAR BCVA 0.00~0.82(0.15±0.24);SFCT 50.00~277.00(125.56±55.04)μm。

60只眼中,EMRS位于顳上、顳下、顳側、鼻上、鼻下、視盤分別為36(60.0%,36/60)、43(71.7%,43/60)、14(23.3%,14/60)、15(28.8%,15/60)、13(21.7%,13/60)、14(23.3%,14/60)只眼。內層、外層EMRS分別為59(98.3%,59/60)、35(58.3%,35/60)只眼,無單純中層EMRS。存在PVA者47只眼(78.3%,47/60),均分布于EMRS發生位置。其中,PC、PM、PLH分別為45(75.0%,45/60)、39(65.0%,39/60)、18(30.0%,18/60)只眼。PLH 18只眼均合并PC(100%,18/18);PM 39只眼中,合并PC 37只眼( 94.9%,37/39)。合并玻璃體視網膜牽拉50只眼(83.3%,50/60);牽拉程度與方向不同,導致PVA呈現多樣性(圖2)。

圖2

近視EMRS患眼SS-OCT像 患者女,36歲;SE ?5.75 D,AL 26.46 mm 2A示玻璃體后皮質(白箭頭)與視網膜內表面分離,部分于血管旁粘連并牽拉血管抬起,同時可見PC(藍箭)、PLH(橙箭)和內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星);2B示玻璃體后皮質與視網膜內表面分離(白箭頭),同時可見PC(藍箭)、PM(紅箭)、 內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星) SS-OCT:掃頻源光相干斷層掃描;SE:等效球鏡度;AL:眼軸長度;EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;PC:血管旁囊腫;PM:血管旁褶皺;PLH:血管旁板層裂孔

圖2

近視EMRS患眼SS-OCT像 患者女,36歲;SE ?5.75 D,AL 26.46 mm 2A示玻璃體后皮質(白箭頭)與視網膜內表面分離,部分于血管旁粘連并牽拉血管抬起,同時可見PC(藍箭)、PLH(橙箭)和內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星);2B示玻璃體后皮質與視網膜內表面分離(白箭頭),同時可見PC(藍箭)、PM(紅箭)、 內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星) SS-OCT:掃頻源光相干斷層掃描;SE:等效球鏡度;AL:眼軸長度;EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;PC:血管旁囊腫;PM:血管旁褶皺;PLH:血管旁板層裂孔

低度、中度、高度近視組患者SE、AL、SFCT比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1);低度、中度、高度近視組間各層次EMRS、PVA發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(表2)。

視盤旁有EMRS者年齡較無EMRS者更大,差異有統計學意義(P<0.05);其他不同位置有無EMRS患者年齡間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。顳上有EMRS者BCVA較無EMRS者更差、AL更長,差異均有統計學意義(P<0.05);視盤旁及顳下、鼻上有無EMRS患眼間logMAR BCVA、AL比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。鼻下有EMRS者BCVA較無EMRS者更差、近視屈光度更高、AL更長、SFCT更薄,差異均有統計學意義(P<0.05);顳上、顳下、鼻上、視盤旁有無EMRS患眼間近視屈光度、SFCT比較,差異均無統計學意義(P>0.05) (圖3)。

圖3

不同位置有無EMRS患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

圖3

不同位置有無EMRS患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

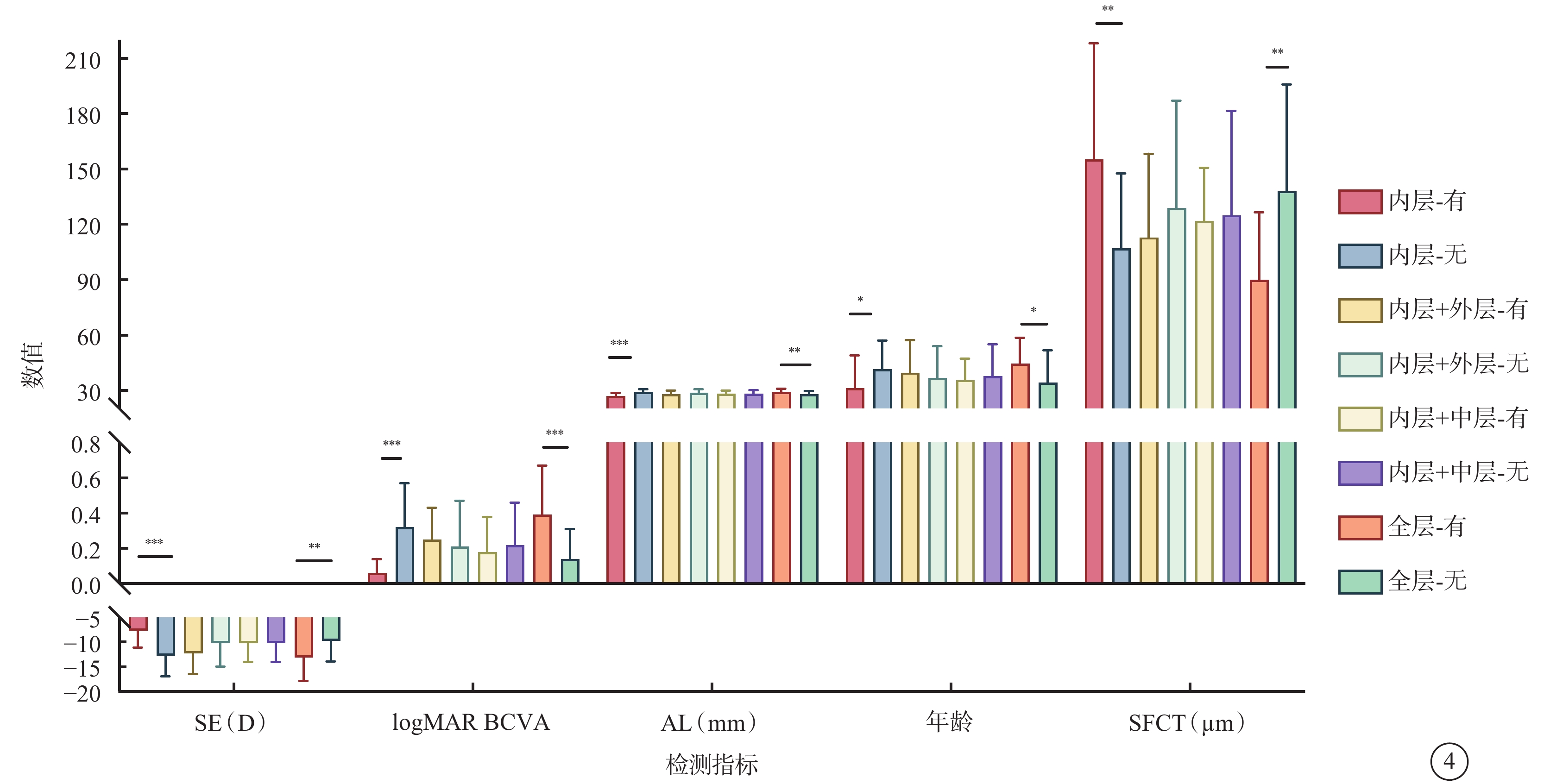

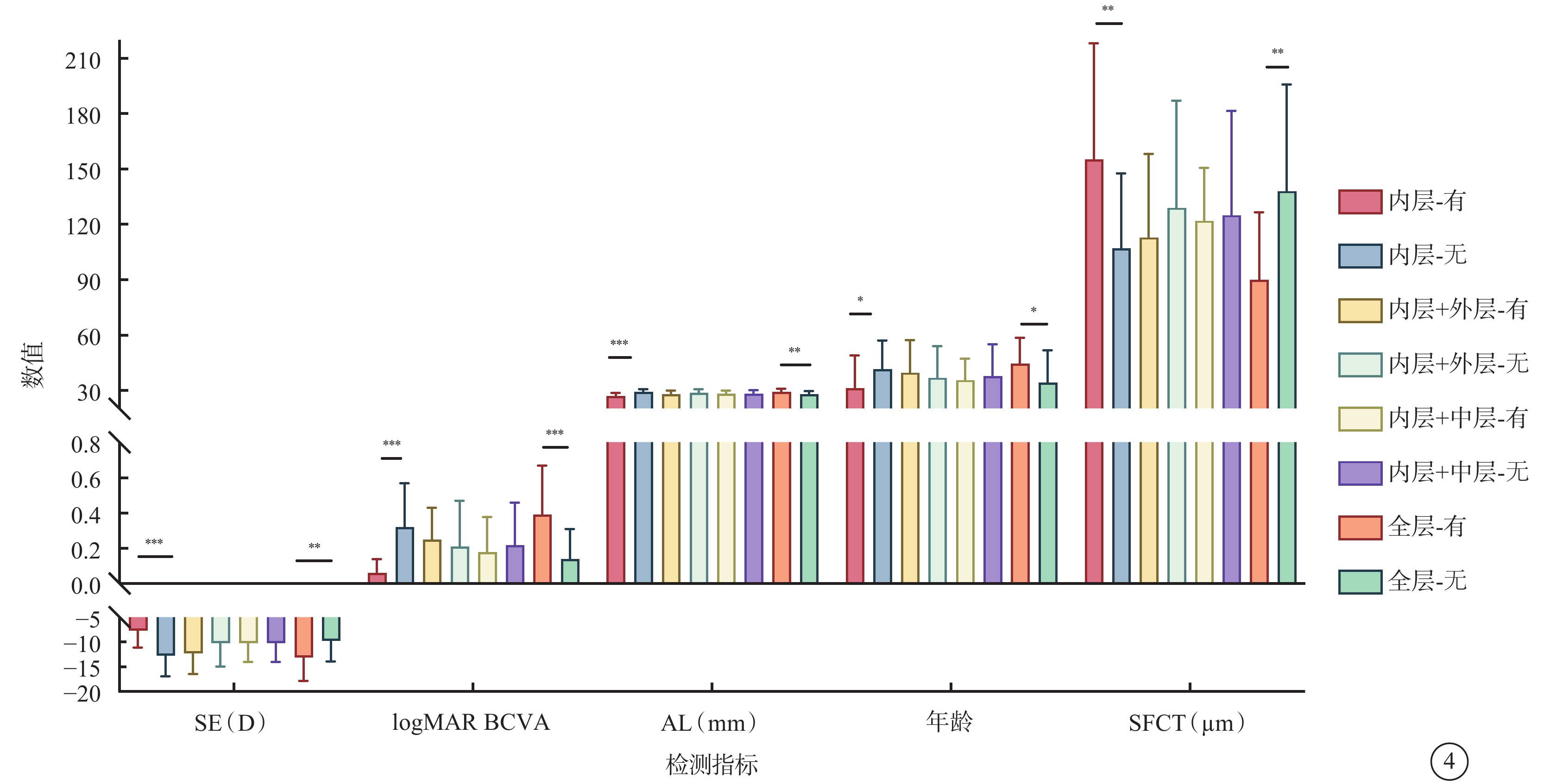

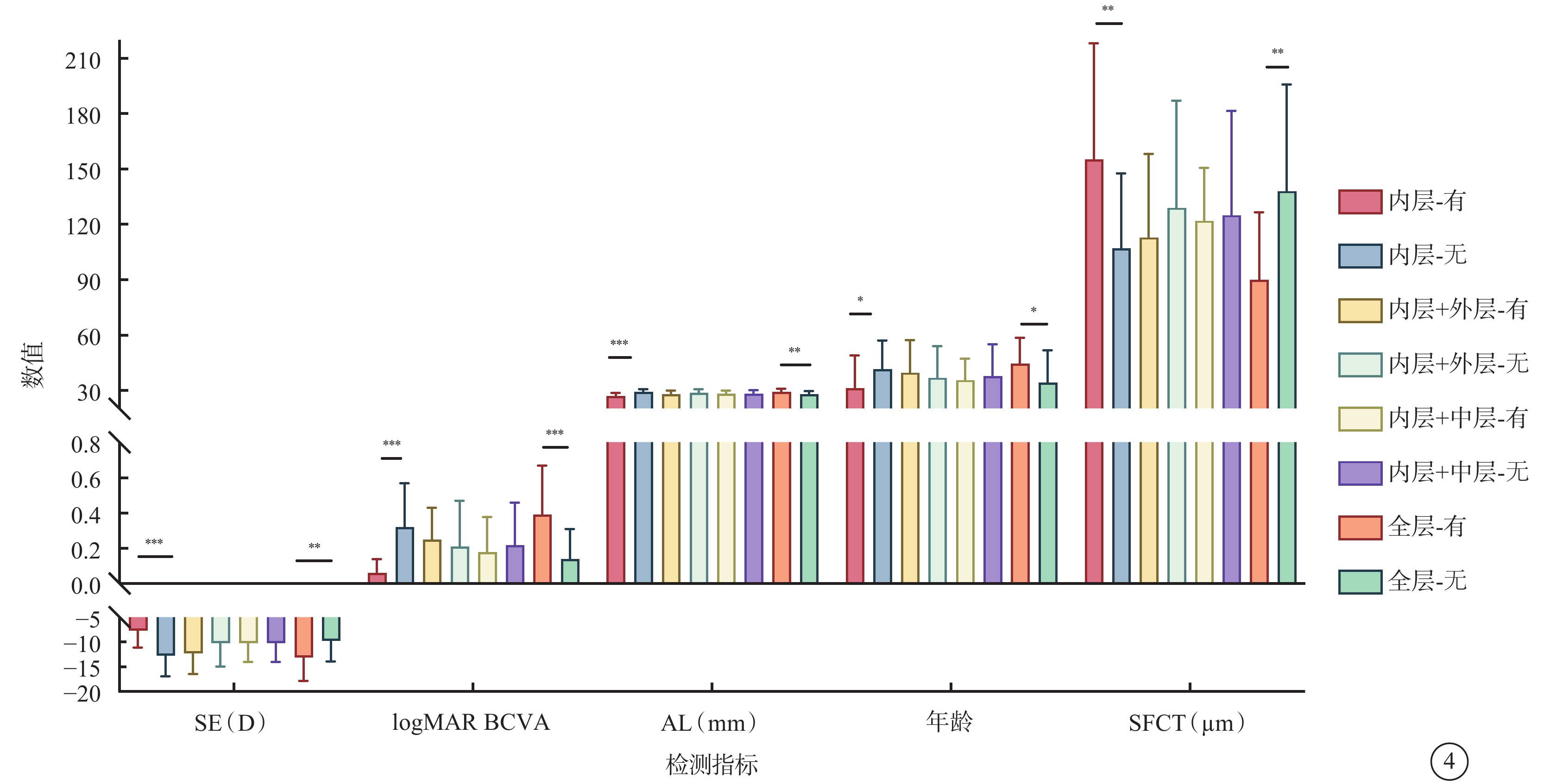

不同層次EMRS比較,內層EMRS患者年齡更小,患眼BCVA更好、AL更短、近視屈光度更低、SFCT更厚,全層EMRS患者年齡更大,患眼BCVA更差、AL更長、近視屈光度更高、SFCT更薄,差異均有統計學意義(P<0.05);其他各層次有無EMRS的患者年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(圖4)。

圖4

不同層次有無EMRS者之間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

圖4

不同層次有無EMRS者之間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

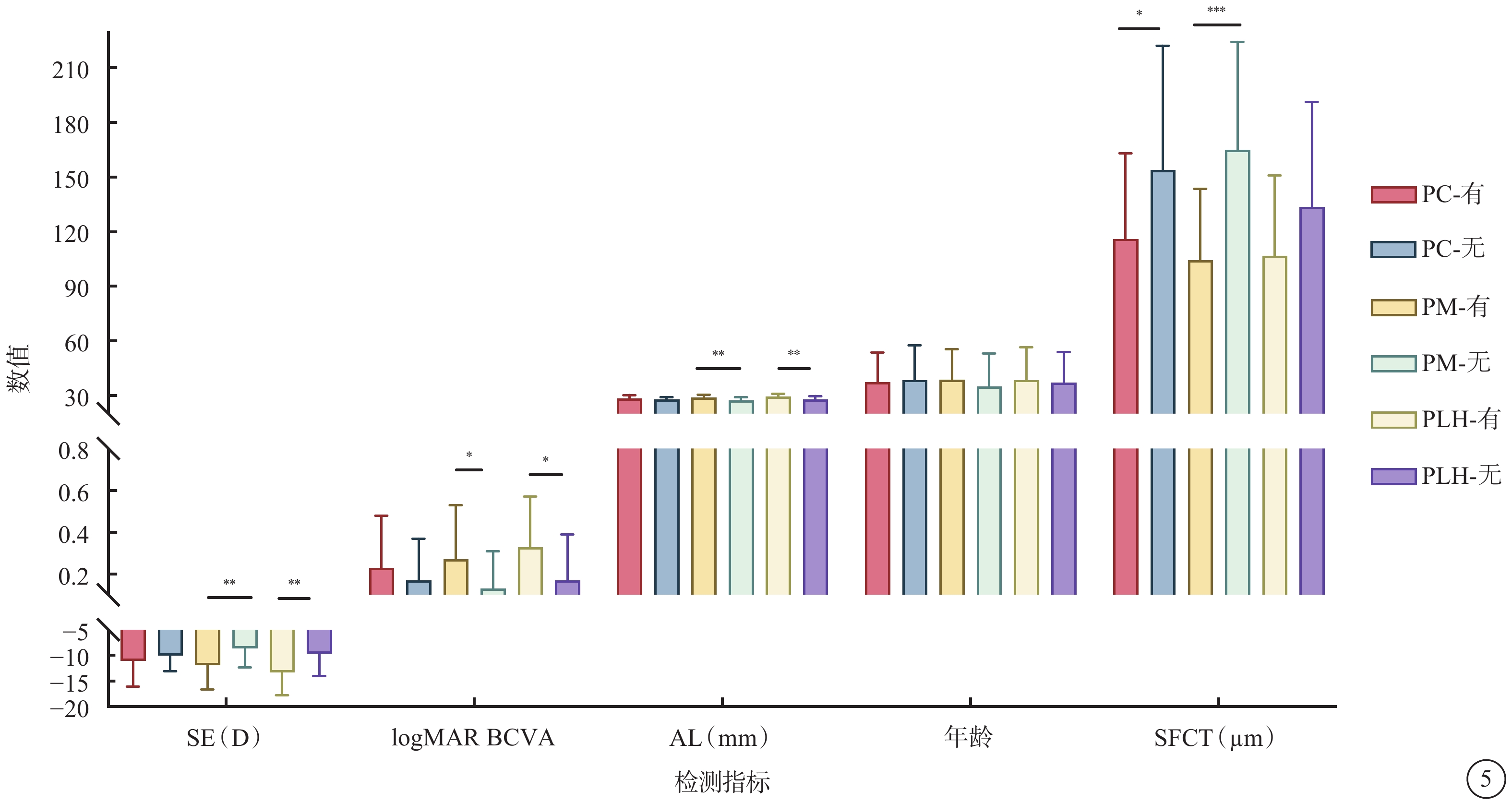

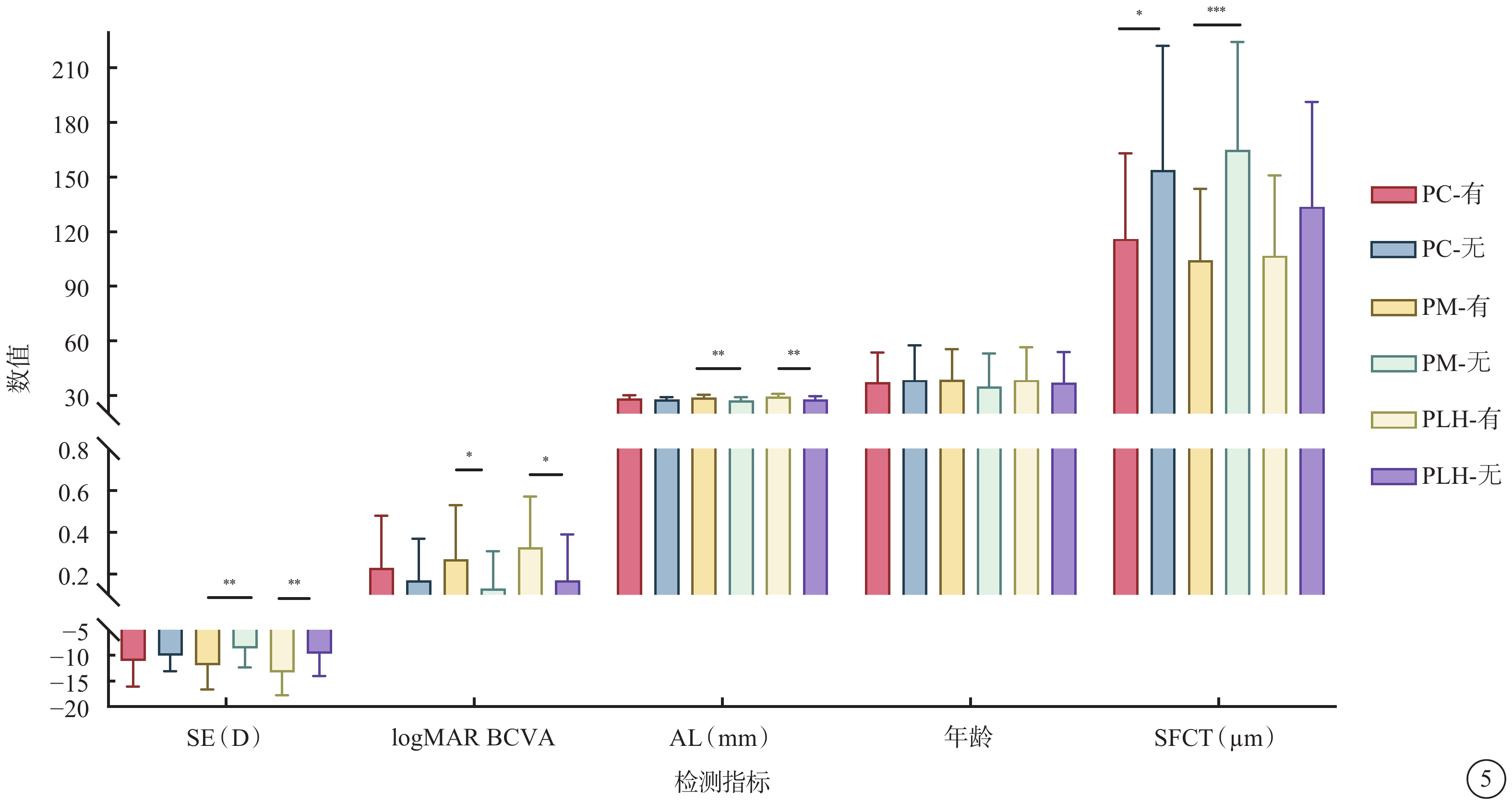

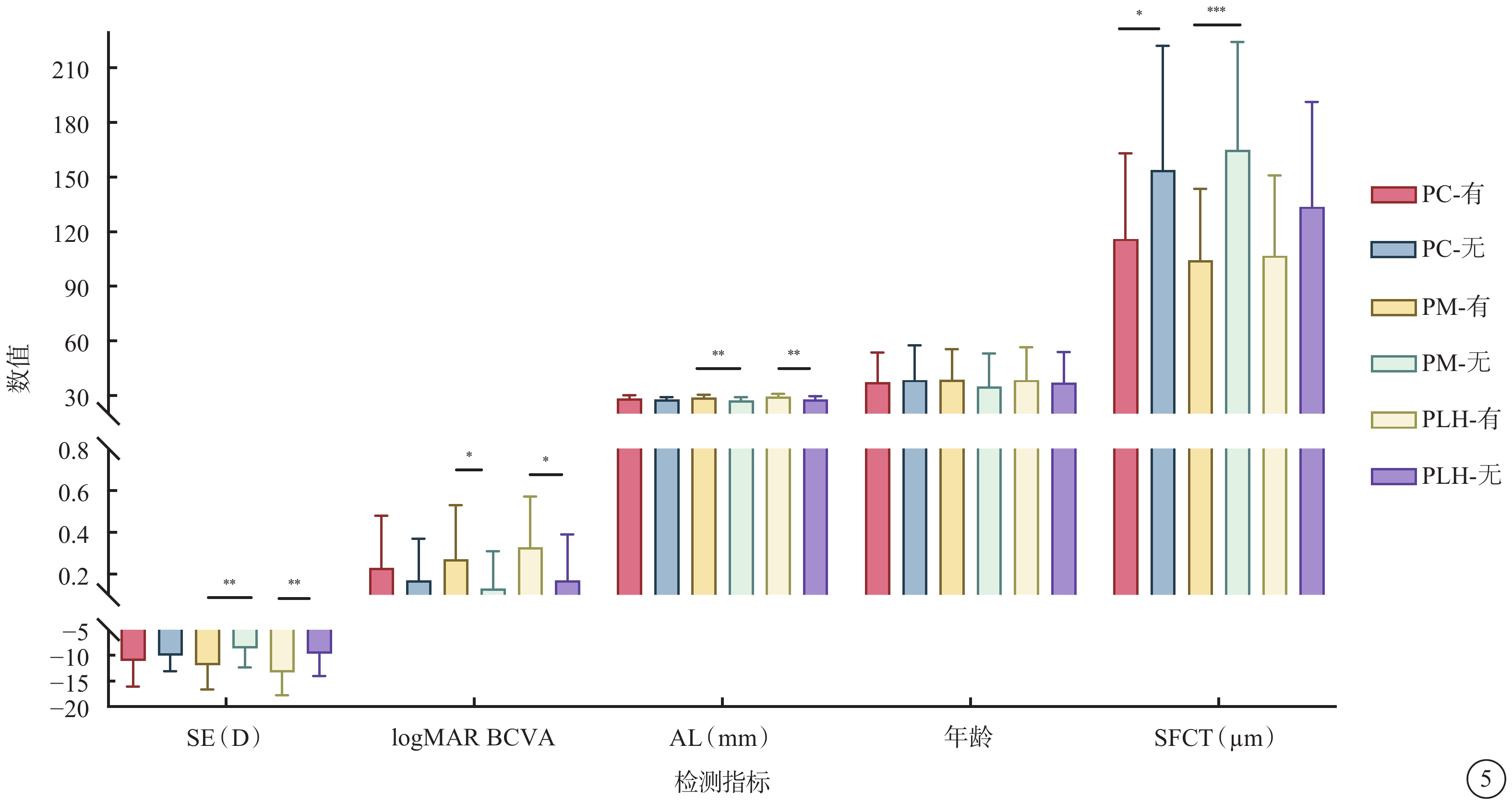

有無PC、PM、PLH患者間年齡比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。有無PC患眼間logMAR BCVA、AL、近視屈光度比較,差異無統計學意義(P>0.05);SFCT比較,差異有統計學意義(P<0.05)。有無PM患眼間logMAR BCVA、AL、近視屈光度、SFCT比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。有無PLH患眼間logMAR BCVA、AL、近視屈光度比較,差異均有統計學意義(P<0.05);SFCT比較,差異無統計學意義(P>0.05)(圖5)。

圖5

有無PC、PM、PLH患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 PC:血管旁囊腫;PM:血管旁微皺褶;PLH:血管旁板層裂孔;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

圖5

有無PC、PM、PLH患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 PC:血管旁囊腫;PM:血管旁微皺褶;PLH:血管旁板層裂孔;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

3 討論

本研究結果顯示,內層EMRS發生率為98.3%(59/60),其AL更短、近視屈光度更低、SFCT更厚;相反,全層EMRS患者則表現出較長的AL、更高的近視屈光度和較薄的SFCT。這一發現表明,EMRS早期主要病變位于內層,此時光感受器細胞功能和外層突觸連接尚未受損。隨著近視程度的進展,這些變化可能會對患者的視力產生顯著影響。進一步分析顯示,高度近視組外層及中層EMRS的發生率高于低度和中度近視組,這也支持了上述結論。既往研究表明,內層EMRS的主要發病機制與玻璃體后皮質及視網膜小動脈的牽拉有關,而外層EMRS的發生則與較長的AL增加眼球壁切線方向的張力有關[10-11, 15, 18, 22]。因此,我們推測EMRS的主要發生機制為玻璃體后皮質及視網膜小動脈的牽拉。此外,PVA在EMRS患眼中具有較高的發生率,這進一步證實了視網膜小動脈的牽拉在RS病變中的重要性[23]。脈絡膜作為視網膜的主要血供來源,其厚度的變化可能直接影響視網膜的功能和穩定性,這為我們理解RS的發病機制提供了新的線索[24-25]。盡管目前關于EMRS的最佳干預時機尚不明確[26],但對EMRS層次進展及其發病機制的深入了解,對于患者的臨床病情評估及手術計劃的制定具有重要意義。

關于最早出現的PVA形式,目前仍存在爭議。與Li等[19]的研究一致,本研究發現患眼中PLH與PC高度共存(100.0%,60/60)。具體而言,PC的出現頻率最高(75.0%,45/60),且大多數PM患眼也同時存在PC。與PC患眼相比,PM和PLH患眼表現出更長的AL、更高的近視屈光度以及更差的BCVA。然而,有無PC患眼之間,上述指標均無統計學差異。結合既往研究結果[15, 27-28],我們推測PC可能是PLH的前期病變。具體來說,玻璃體粘連牽引撕脫血管旁視網膜囊腔內壁時,可能會導致PLH的發生。基于這些觀察結果,我們進一步推測PC可能是最早出現的PVA形式。

本研究通過詳細分析EMRS和PVA的患病率、位置、形態特征及其與臨床特征的關系,為EMRS的深入研究提供了有力的數據支持,有助于加深對潛在發病機制的理解,并在視力損傷前實現及時干預和治療。然而,本研究存在一些局限性:(1)納入的研究對象大多數為高度近視體檢或已出現眼部不適癥狀的近視患者,這可能不能完全代表普通人群;(2)未對入組的EMRS患者進行長期隨訪觀察,無法解釋疾病的自然進程和發展趨勢;(3)未設置正常對照組,這也限制了研究結果的解釋力度。未來的研究應考慮納入更大樣本量的正常人和病變患者,進一步進行EMRS患者的長期隨訪,追蹤其病情發展和治療效果,并引入正常對照組以更準確地評估EMRS的具體特征及其生物學指標的變化,從而為臨床診斷和治療提供更有效的策略。

近視性視網膜劈裂(RS)是繼發性RS的一種,在伴有后鞏膜葡萄腫的病理性近視患者中,其發病率約為9%~34%[1-5]。根據是否累及黃斑,RS可以分為黃斑劈裂(MRS)和黃斑區外視網膜劈裂(EMRS)。EMRS包括血管旁、周邊、視盤旁RS。血管旁異常(PVA)則包括血管旁囊腫(PC)、血管旁微皺褶(PM)和血管旁板層裂孔(PLH),這些異常多見于高度近視或視網膜前膜患者。既往研究表明,PVA與RS相關,并在RS形成過程中起重要作用[6-14]。掃頻源光相干斷層掃描(SS-OCT)能夠清晰顯示視網膜層間的變化及血管旁的細微異常[6, 15-16]。有證據表明,EMRS可能是MRS的潛在先兆[17-18],識別EMRS對早期干預玻璃體視網膜界面牽引,從而預防MRS具有重要意義[16]。盡管如此,目前大多數相關研究主要集中在高度近視或病理性近視患者中的EMRS和PVA觀察與分析[8, 13, 16, 18-20]。本研究旨在通過超廣角SS-OCT(UWF SS-OCT)檢查,觀察不同近視屈光度患者中EMRS及PVA的患病率、位置及形態特征,并分析各類型在年齡、最佳矯正視力(BCVA)、等效球鏡度(SE)、眼軸長度(AL)及黃斑中心凹下脈絡膜厚度(SFCT)等方面的差異性,以期為近視伴EMRS患者提供更具針對性的診療措施。現將結果報道如下。

1 對象和方法

橫斷面臨床研究。本研究經鄭州大學第一附屬醫院倫理委員會審核(批準號:2022-KY-0512);遵循《赫爾辛基宣言》;所有參與者均獲得知情同意并簽署書面知情同意書。

2023年1月至2024年6月在鄭州大學第一附屬醫院眼科檢查確診的近視伴EMRS患者 60例60只眼納入本研究。納入標準:(1)符合臨床近視診斷標準[21];(2)UWF SS-OCT檢查可見視網膜神經上皮層間弱反射空隙及組織柱樣結構連接;(3)屈光間質清晰,可配合眼底檢查。排除標準:(1)眼球震顫或屈光間質混濁等導致UWF SS-OCT 影像質量不佳;(2)既往有眼部手術史;(3)非近視性RS、單純近視性MRS或其他眼部疾病者。

患眼均行BCVA、屈光度、眼壓、裂隙燈顯微鏡聯合前置鏡、眼底彩色照相、UWF SS-OCT檢查以及AL測量。采用Snellen視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。屈光度數以SE表示,SE=球鏡+1/2柱鏡。

采用視微影像(河南)科技有限公司VG200 SS-OCTA行UWF SS-OCT檢查。波長1 050 nm,掃描速率200 000 A/s,軸向分辨率1.8 μm,掃描模式為Star 36 Line R16(掃描深度6 mm,掃描范圍16 mm)、33 Line R8、Angio 512×512 R4。采用系統默認分層(必要時進行手動分層)測量SFCT。SFCT定義為黃斑中心凹處視網膜色素上皮-Bruch膜復合物基底邊界至脈絡膜和鞏膜交界處的垂直距離。將視網膜劃分為黃斑區中心凹6 mm范圍內、黃斑區外。黃斑區外以視盤為中心再劃分為上方、鼻側、下方、顳側等4個區。依據EMRS所在層次分為內層、中層、外層RS(圖1)。內層:內界膜至神經節細胞層;中層:內叢狀層和內核層;外層:外叢狀層和外核層。結果由兩名眼底病專業研究者獨立評估統計,若出現分歧,則由另一名專家進行裁決。

圖1

高度近視患眼掃頻源光相干斷層掃描像 內層劈裂(藍星)、中層劈裂(橙星)、外層劈裂(紅星)共存

圖1

高度近視患眼掃頻源光相干斷層掃描像 內層劈裂(藍星)、中層劈裂(橙星)、外層劈裂(紅星)共存

根據SE將患眼分為低度近視組(SE>?3.0 D)、中度近視組(?6.0 D<SE≤?3.0 D)、高度近視組組(SE≤?6.0 D)。雙眼EMRS者,隨機抽取1只眼納入研究。觀察視盤旁以及顳上、顳下、顳側、鼻上、鼻下EMRS發生情況,以及不同位置、類型EMRS和不同類型PVA患者的臨床特征。

采用 SPSS 26.0軟件進行統計分析。定量資料經S-W檢驗均呈正態分布,以均數±標準差(x±s)表示;多組間比較采用單因素方差分析,不同位置、不同層次有無EMRS者年齡、logMAR BCVA、SE、AL、SFCT比較采用獨立樣本 t檢驗。分類變量以數字和百分比表示;組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

60例60只眼中,男性18例18只眼,女性42例42只眼;年齡10~77(37.57±17.14)歲。SE ?0.5~22.5(?10.76 ± 4.66)D;AL 24.09~ 32.28(28.36±1.87)mm;logMAR BCVA 0.00~0.82(0.15±0.24);SFCT 50.00~277.00(125.56±55.04)μm。

60只眼中,EMRS位于顳上、顳下、顳側、鼻上、鼻下、視盤分別為36(60.0%,36/60)、43(71.7%,43/60)、14(23.3%,14/60)、15(28.8%,15/60)、13(21.7%,13/60)、14(23.3%,14/60)只眼。內層、外層EMRS分別為59(98.3%,59/60)、35(58.3%,35/60)只眼,無單純中層EMRS。存在PVA者47只眼(78.3%,47/60),均分布于EMRS發生位置。其中,PC、PM、PLH分別為45(75.0%,45/60)、39(65.0%,39/60)、18(30.0%,18/60)只眼。PLH 18只眼均合并PC(100%,18/18);PM 39只眼中,合并PC 37只眼( 94.9%,37/39)。合并玻璃體視網膜牽拉50只眼(83.3%,50/60);牽拉程度與方向不同,導致PVA呈現多樣性(圖2)。

圖2

近視EMRS患眼SS-OCT像 患者女,36歲;SE ?5.75 D,AL 26.46 mm 2A示玻璃體后皮質(白箭頭)與視網膜內表面分離,部分于血管旁粘連并牽拉血管抬起,同時可見PC(藍箭)、PLH(橙箭)和內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星);2B示玻璃體后皮質與視網膜內表面分離(白箭頭),同時可見PC(藍箭)、PM(紅箭)、 內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星) SS-OCT:掃頻源光相干斷層掃描;SE:等效球鏡度;AL:眼軸長度;EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;PC:血管旁囊腫;PM:血管旁褶皺;PLH:血管旁板層裂孔

圖2

近視EMRS患眼SS-OCT像 患者女,36歲;SE ?5.75 D,AL 26.46 mm 2A示玻璃體后皮質(白箭頭)與視網膜內表面分離,部分于血管旁粘連并牽拉血管抬起,同時可見PC(藍箭)、PLH(橙箭)和內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星);2B示玻璃體后皮質與視網膜內表面分離(白箭頭),同時可見PC(藍箭)、PM(紅箭)、 內層劈裂(藍星)、外層劈裂(紅星) SS-OCT:掃頻源光相干斷層掃描;SE:等效球鏡度;AL:眼軸長度;EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;PC:血管旁囊腫;PM:血管旁褶皺;PLH:血管旁板層裂孔

低度、中度、高度近視組患者SE、AL、SFCT比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1);低度、中度、高度近視組間各層次EMRS、PVA發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(表2)。

視盤旁有EMRS者年齡較無EMRS者更大,差異有統計學意義(P<0.05);其他不同位置有無EMRS患者年齡間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。顳上有EMRS者BCVA較無EMRS者更差、AL更長,差異均有統計學意義(P<0.05);視盤旁及顳下、鼻上有無EMRS患眼間logMAR BCVA、AL比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。鼻下有EMRS者BCVA較無EMRS者更差、近視屈光度更高、AL更長、SFCT更薄,差異均有統計學意義(P<0.05);顳上、顳下、鼻上、視盤旁有無EMRS患眼間近視屈光度、SFCT比較,差異均無統計學意義(P>0.05) (圖3)。

圖3

不同位置有無EMRS患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

圖3

不同位置有無EMRS患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

不同層次EMRS比較,內層EMRS患者年齡更小,患眼BCVA更好、AL更短、近視屈光度更低、SFCT更厚,全層EMRS患者年齡更大,患眼BCVA更差、AL更長、近視屈光度更高、SFCT更薄,差異均有統計學意義(P<0.05);其他各層次有無EMRS的患者年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(圖4)。

圖4

不同層次有無EMRS者之間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

圖4

不同層次有無EMRS者之間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 EMRS:黃斑區外視網膜劈裂;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

有無PC、PM、PLH患者間年齡比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。有無PC患眼間logMAR BCVA、AL、近視屈光度比較,差異無統計學意義(P>0.05);SFCT比較,差異有統計學意義(P<0.05)。有無PM患眼間logMAR BCVA、AL、近視屈光度、SFCT比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。有無PLH患眼間logMAR BCVA、AL、近視屈光度比較,差異均有統計學意義(P<0.05);SFCT比較,差異無統計學意義(P>0.05)(圖5)。

圖5

有無PC、PM、PLH患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 PC:血管旁囊腫;PM:血管旁微皺褶;PLH:血管旁板層裂孔;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

圖5

有無PC、PM、PLH患眼間年齡、logMAR BCVA、AL、SE、SFCT比較 PC:血管旁囊腫;PM:血管旁微皺褶;PLH:血管旁板層裂孔;SE:等效球鏡度;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力;AL:眼軸長度;SFCT:黃斑中心凹下脈絡膜厚度

3 討論

本研究結果顯示,內層EMRS發生率為98.3%(59/60),其AL更短、近視屈光度更低、SFCT更厚;相反,全層EMRS患者則表現出較長的AL、更高的近視屈光度和較薄的SFCT。這一發現表明,EMRS早期主要病變位于內層,此時光感受器細胞功能和外層突觸連接尚未受損。隨著近視程度的進展,這些變化可能會對患者的視力產生顯著影響。進一步分析顯示,高度近視組外層及中層EMRS的發生率高于低度和中度近視組,這也支持了上述結論。既往研究表明,內層EMRS的主要發病機制與玻璃體后皮質及視網膜小動脈的牽拉有關,而外層EMRS的發生則與較長的AL增加眼球壁切線方向的張力有關[10-11, 15, 18, 22]。因此,我們推測EMRS的主要發生機制為玻璃體后皮質及視網膜小動脈的牽拉。此外,PVA在EMRS患眼中具有較高的發生率,這進一步證實了視網膜小動脈的牽拉在RS病變中的重要性[23]。脈絡膜作為視網膜的主要血供來源,其厚度的變化可能直接影響視網膜的功能和穩定性,這為我們理解RS的發病機制提供了新的線索[24-25]。盡管目前關于EMRS的最佳干預時機尚不明確[26],但對EMRS層次進展及其發病機制的深入了解,對于患者的臨床病情評估及手術計劃的制定具有重要意義。

關于最早出現的PVA形式,目前仍存在爭議。與Li等[19]的研究一致,本研究發現患眼中PLH與PC高度共存(100.0%,60/60)。具體而言,PC的出現頻率最高(75.0%,45/60),且大多數PM患眼也同時存在PC。與PC患眼相比,PM和PLH患眼表現出更長的AL、更高的近視屈光度以及更差的BCVA。然而,有無PC患眼之間,上述指標均無統計學差異。結合既往研究結果[15, 27-28],我們推測PC可能是PLH的前期病變。具體來說,玻璃體粘連牽引撕脫血管旁視網膜囊腔內壁時,可能會導致PLH的發生。基于這些觀察結果,我們進一步推測PC可能是最早出現的PVA形式。

本研究通過詳細分析EMRS和PVA的患病率、位置、形態特征及其與臨床特征的關系,為EMRS的深入研究提供了有力的數據支持,有助于加深對潛在發病機制的理解,并在視力損傷前實現及時干預和治療。然而,本研究存在一些局限性:(1)納入的研究對象大多數為高度近視體檢或已出現眼部不適癥狀的近視患者,這可能不能完全代表普通人群;(2)未對入組的EMRS患者進行長期隨訪觀察,無法解釋疾病的自然進程和發展趨勢;(3)未設置正常對照組,這也限制了研究結果的解釋力度。未來的研究應考慮納入更大樣本量的正常人和病變患者,進一步進行EMRS患者的長期隨訪,追蹤其病情發展和治療效果,并引入正常對照組以更準確地評估EMRS的具體特征及其生物學指標的變化,從而為臨床診斷和治療提供更有效的策略。