版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

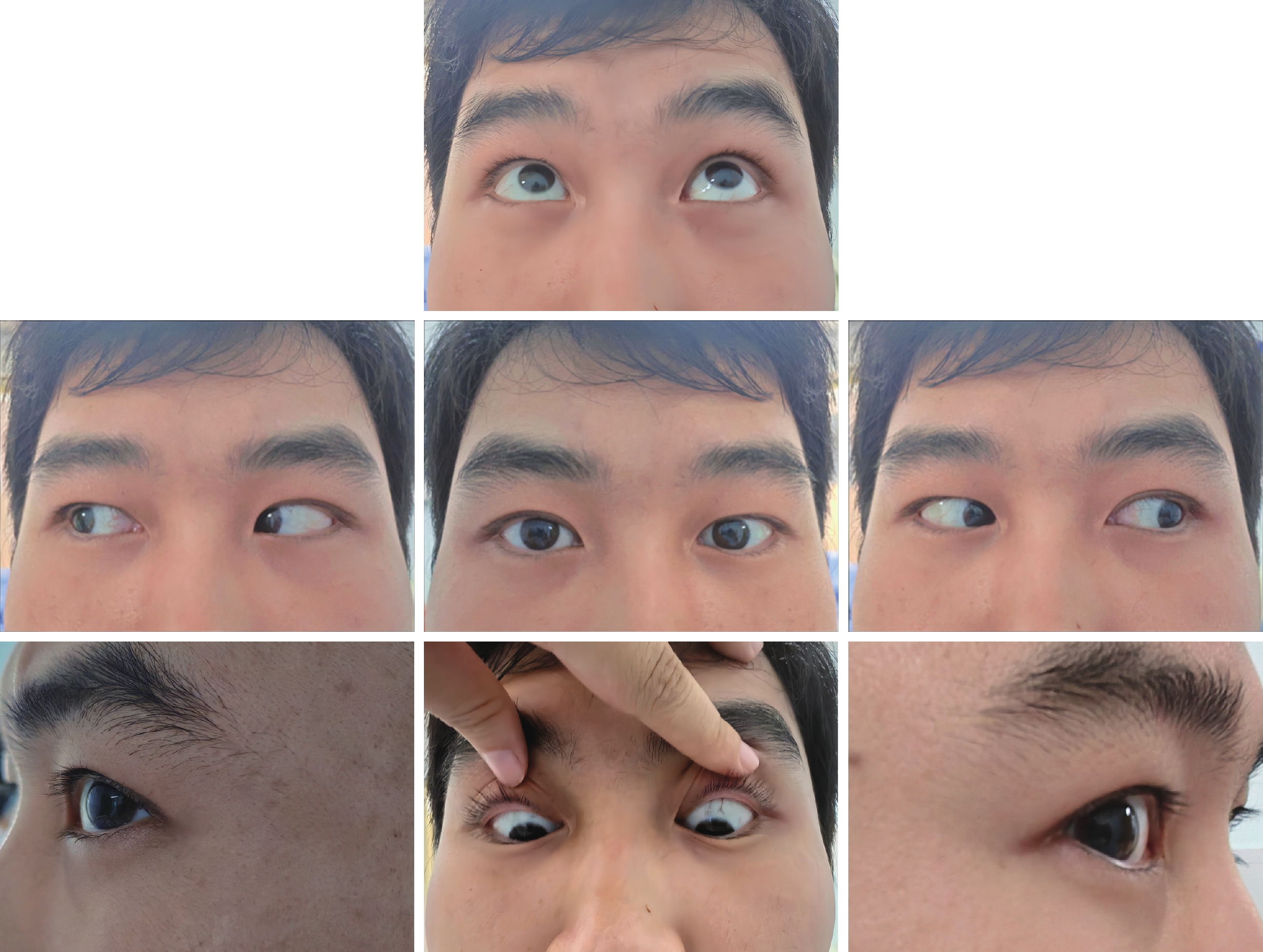

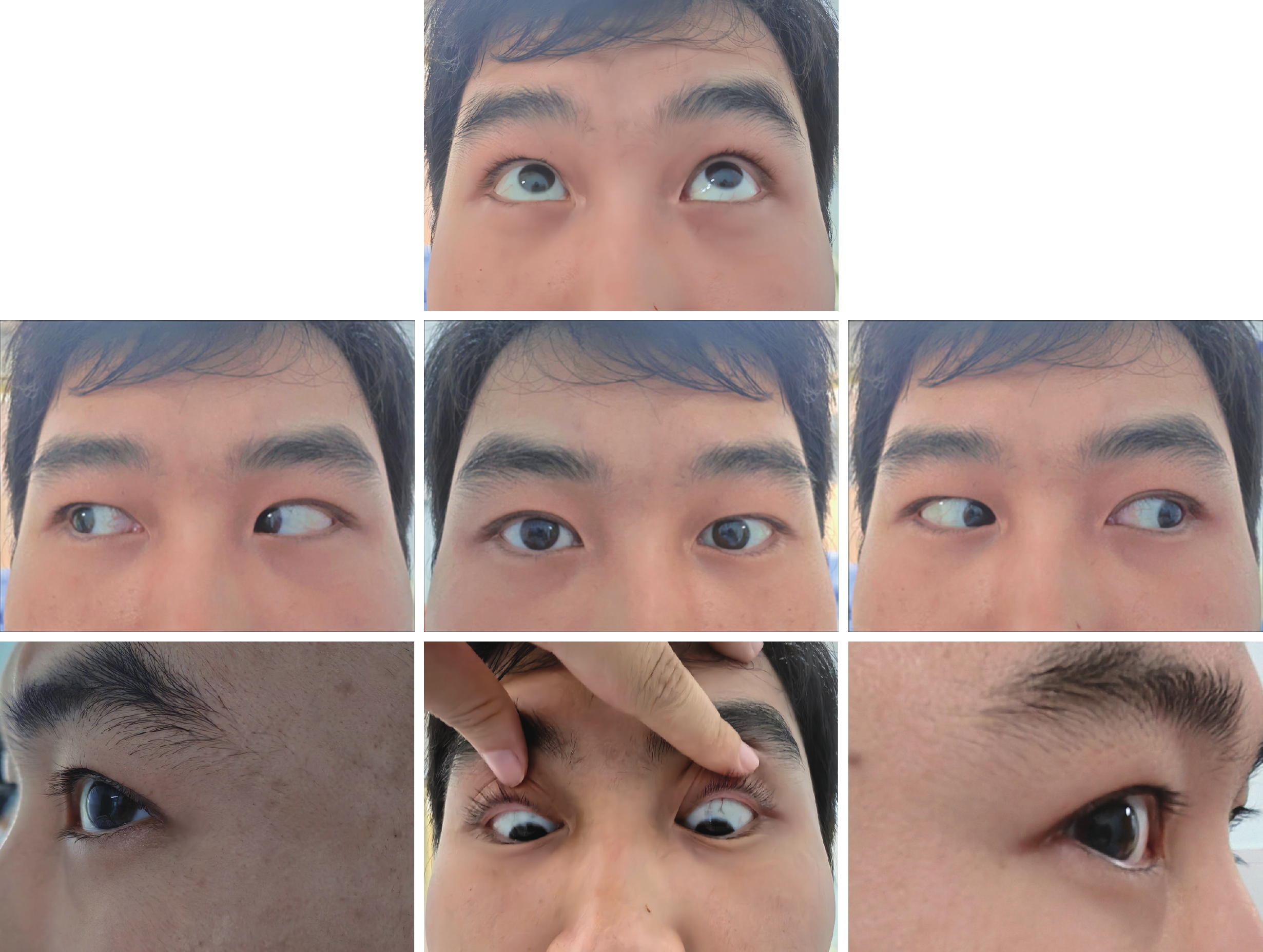

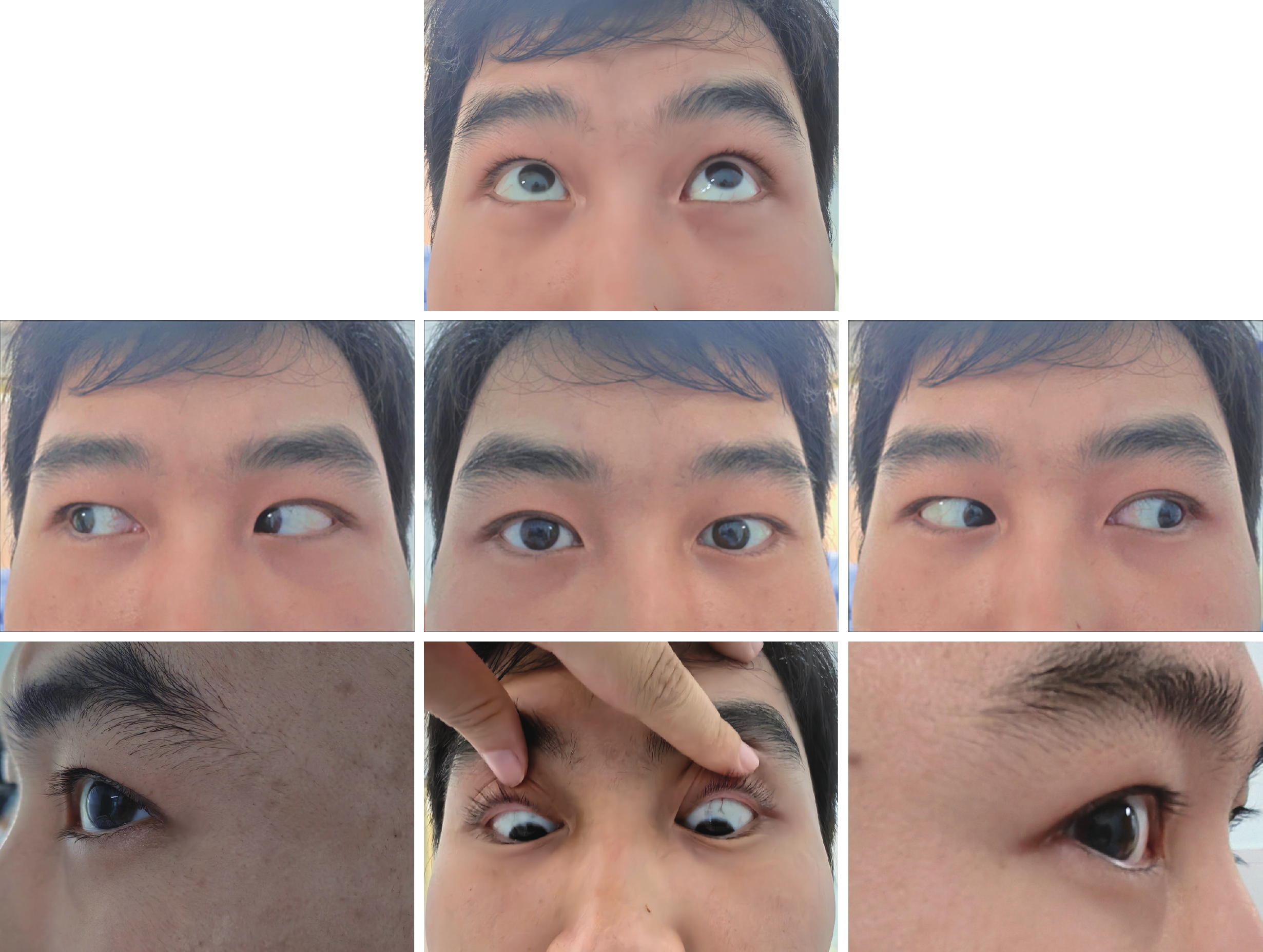

患者男,24歲。因雙眼視力下降7個月,于2024年6月19日到中國中醫科學院眼科醫院就診。18年前因“右側顳葉蛛網膜囊腫”行腦室-腹腔分流手術。間斷性頭痛、頭暈1年余。2023年10月21日患者出現劇烈頭痛并伴惡心、嘔吐、視物模糊、視物成雙、雙眼外轉不能、視物不見伴眼球震顫、雙手共濟失調。腰椎穿刺檢查,腦脊液力260 mm H2O(1 mm H2O=0.0098 kPa),診斷為“裂隙腦室綜合征(SVS)”。給予枕骨減壓手術治療,手術后頭痛緩解,四肢不利,視物仍不見,雙眼瞳孔散大,對光反射消失,雙眼外轉受限。后間斷給予高壓氧氣、營養神經、針刺等中西醫結合治療,雙眼恢復至光感。眼科檢查:右眼、左眼視力分別為手動、數指/40cm。左眼高位,雙眼外轉稍不到位(圖1)。雙眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,雙眼視盤界清色白,動靜脈稍細,黃斑中心凹反光未見,豹紋狀眼底(圖2A,2B)。閃光視覺誘發電位檢查,雙眼P2峰時稍延遲,振幅降低(圖2C,2D)。光相干斷層掃描檢查,雙眼神經纖維層厚度變薄(圖2E,2F)。Humphrey視野計檢查,雙眼近乎全盲(圖2G,2H)。診斷:雙眼視神經萎縮、裂隙腦室綜合征。給予患者營養神經聯合物理治療(針刺、刮痧拔罐、耳穴壓丸、中藥定向透藥等)。患者治療21 d后于我院復查,右眼數指/40 cm,左眼手動/1 m;2個月后隨訪,患者未規律診治,視力穩定。

圖1

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者眼位圖 第一眼位,左眼呈高位,雙眼外轉稍不到位

圖1

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者眼位圖 第一眼位,左眼呈高位,雙眼外轉稍不到位

圖2

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者雙眼眼部檢查像 2A、2B分別示右眼、左眼彩色眼底像,雙眼視盤界清色淡。2C、2D分別示右眼、左眼閃光視覺誘發電位像,雙眼P2峰時稍延遲,振幅降低。2E、2F分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,雙眼神經纖維層變薄。2G、2H分別示右眼、左眼Humphrey視野計像,雙眼近乎全盲

圖2

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者雙眼眼部檢查像 2A、2B分別示右眼、左眼彩色眼底像,雙眼視盤界清色淡。2C、2D分別示右眼、左眼閃光視覺誘發電位像,雙眼P2峰時稍延遲,振幅降低。2E、2F分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,雙眼神經纖維層變薄。2G、2H分別示右眼、左眼Humphrey視野計像,雙眼近乎全盲

討論 SVS由Epstein等[1]發現并命名,是腦室-腹腔分流手術后因分流過度所導致的并發癥,多發生在分流手術后數年,平均間隔時長為6.5年。間歇性頭痛、裂隙腦室和分流泵充盈遲緩為SVS三聯征:(1)發病初期,80%患者出現慢性、間歇性頭痛,伴或不伴有惡心嘔吐、意識障礙、視力障礙等癥狀,隨著疾病進展,頭痛加重可呈持續性,少數患者可出現視功能障礙[2];(2)分流管充盈遲緩是SVS的特征性表現,是指分流泵受壓后,管內液體填充較為遲緩;(3)裂隙腦室的診斷主要依靠影像學檢查,當額枕/顱徑比<0.2時,可診斷為裂隙腦室。腦室呈裂隙樣改變可能為SVS的前驅表現,但并不意味著所有裂隙狀腦室均會進展為SVS。研究表明,370例腦積水患兒接受腦室-腹腔分流手術,64%患兒手術后影像學檢查呈裂隙樣改變,僅11.5%患者進展為SVS[3]。Holness等[4]研究發現,50%腦積水患者手術后出現裂隙狀腦室,僅6%~22%患者最終發展為SVS。

目前國內外尚無公認的SVS治療方法,其發病機制復雜,多認為與腦室順應性改變、顱內靜脈流出受阻、顱腦比例失調及毛細血管吸收障礙密切相關。顱內壓通常在患者尚未出現神經系統癥狀時,就已經開始發生變化。顱內壓作為反應顱內狀態的靈敏指標,常用于判斷分流裝置的工作狀態,以便及時調整避免損害的發生[5]。長期過度排放腦脊液可引起腦室塌陷及間歇性的近端導管阻塞,一旦阻塞,顱內壓力隨之升高,患者常出現劇烈頭痛。隨著腦脊液的生成,腦室內壓力再次上升,阻塞的導管孔重新開放,顱內壓力逐漸恢復正常,這一變化通常伴隨著頭痛癥狀的緩解。該過程反復發生,故SVS患者的顱內壓呈現“降低-升高”的周期性變化。

顱壓周期性變化往往會造成視神經受損:(1)在結構上,視神經鞘是硬腦膜的延續,其內的腦脊液與顱內腦脊液自由相通。因此當顱壓升高時,視神經鞘內部壓力隨之升高,導致視乳頭表層及篩板前的神經纖維層發生軸漿流淤滯,神經纖維腫脹。腫脹的組織壓迫周邊血管,使該區域血管滲漏、細胞外液累積,最終引起視乳頭水腫[7]。同時在高壓的狀態下,視乳頭區域血管灌注壓力降低,軸突功能異常,進一步減緩軸漿流動,加重視乳頭水腫[8]。(2)在生理上,腦脊液自身具有輸送營養、清除代謝物質的作用,而SVS患者顱壓異常通常與腦脊液循環障礙有關,這種障礙可能會導致視神經缺乏營養物質,同時積累有毒物質,從而造成視神經的損傷[9]。

但視神經的受損并未隨著顱壓變化呈現出周期性改變。當視神經損傷后軸突之間信號傳遞功能受損,這個過程是不可逆的,即使壓力被解除,已經發生的細胞損傷和軸突變形也無法完全恢復。反之隨著周期性的顱壓升高,會進一步加重視神經纖維的受損。既往基礎研究也證實了顱內壓升高可導致視神經軸突丟失和紊亂,對視神經造成損害[10]。由此可見,高顱壓是影響SVS患者視功能的主要原因,但臨床上相關報道較少。徐金山等[11]研究報道,31例SVS患者,間斷性顱高壓是SVS的主要癥狀,其中僅有12例患者伴有不同程度的視功能受損,在解除顱內高壓狀態后,11例患者視功能較前好轉。

本例患者6歲時因蛛網膜囊腫行腦室-腹腔分流手術,24歲時出現反復發作頭痛,伴有顱壓升高,影像學檢查提示側腦室裂隙樣改變。患者誘因明確,結合其臨床癥狀及影像學檢查,診斷為裂隙腦室綜合征。前期患者曾出現雙眼外轉受限、眼球震顫及雙手共濟失調等癥狀,主要考慮與顱壓異常相關。展神經在蛛網膜下隙中具有較長的游離路徑,故易受牽拉、壓迫,致外展神經功能受損、雙側外展不到位,重者可出現視物重影。患者就診時雙眼視力低下,與顱壓控制不佳、病程遷延日久相關,長時間的高顱內壓致使視功能和視神經損害程度較為嚴重,視力及視野較差,因此及時解除高壓對預后極為重要。

臨床中,根據影像學檢查診斷SVS并不難。但通常更關注于神經系統癥狀,視功能的異常易被忽視,以眼科首診的患者更為少數。眼睛對缺血缺氧極為敏感,當顱壓異常時,視覺功能障礙可能早于全身性癥狀的出現。這提示臨床醫生應高度重視行腦室分流患者的視功能情況,定期進行眼科檢查。若患者分流手術后并發顱高壓,應及時解除高壓狀態,減少對視功能的損害;當其進入視神經萎縮期后,建議以物理治療為主。

患者男,24歲。因雙眼視力下降7個月,于2024年6月19日到中國中醫科學院眼科醫院就診。18年前因“右側顳葉蛛網膜囊腫”行腦室-腹腔分流手術。間斷性頭痛、頭暈1年余。2023年10月21日患者出現劇烈頭痛并伴惡心、嘔吐、視物模糊、視物成雙、雙眼外轉不能、視物不見伴眼球震顫、雙手共濟失調。腰椎穿刺檢查,腦脊液力260 mm H2O(1 mm H2O=0.0098 kPa),診斷為“裂隙腦室綜合征(SVS)”。給予枕骨減壓手術治療,手術后頭痛緩解,四肢不利,視物仍不見,雙眼瞳孔散大,對光反射消失,雙眼外轉受限。后間斷給予高壓氧氣、營養神經、針刺等中西醫結合治療,雙眼恢復至光感。眼科檢查:右眼、左眼視力分別為手動、數指/40cm。左眼高位,雙眼外轉稍不到位(圖1)。雙眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,雙眼視盤界清色白,動靜脈稍細,黃斑中心凹反光未見,豹紋狀眼底(圖2A,2B)。閃光視覺誘發電位檢查,雙眼P2峰時稍延遲,振幅降低(圖2C,2D)。光相干斷層掃描檢查,雙眼神經纖維層厚度變薄(圖2E,2F)。Humphrey視野計檢查,雙眼近乎全盲(圖2G,2H)。診斷:雙眼視神經萎縮、裂隙腦室綜合征。給予患者營養神經聯合物理治療(針刺、刮痧拔罐、耳穴壓丸、中藥定向透藥等)。患者治療21 d后于我院復查,右眼數指/40 cm,左眼手動/1 m;2個月后隨訪,患者未規律診治,視力穩定。

圖1

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者眼位圖 第一眼位,左眼呈高位,雙眼外轉稍不到位

圖1

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者眼位圖 第一眼位,左眼呈高位,雙眼外轉稍不到位

圖2

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者雙眼眼部檢查像 2A、2B分別示右眼、左眼彩色眼底像,雙眼視盤界清色淡。2C、2D分別示右眼、左眼閃光視覺誘發電位像,雙眼P2峰時稍延遲,振幅降低。2E、2F分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,雙眼神經纖維層變薄。2G、2H分別示右眼、左眼Humphrey視野計像,雙眼近乎全盲

圖2

裂隙腦室綜合征致視神經萎縮患者雙眼眼部檢查像 2A、2B分別示右眼、左眼彩色眼底像,雙眼視盤界清色淡。2C、2D分別示右眼、左眼閃光視覺誘發電位像,雙眼P2峰時稍延遲,振幅降低。2E、2F分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,雙眼神經纖維層變薄。2G、2H分別示右眼、左眼Humphrey視野計像,雙眼近乎全盲

討論 SVS由Epstein等[1]發現并命名,是腦室-腹腔分流手術后因分流過度所導致的并發癥,多發生在分流手術后數年,平均間隔時長為6.5年。間歇性頭痛、裂隙腦室和分流泵充盈遲緩為SVS三聯征:(1)發病初期,80%患者出現慢性、間歇性頭痛,伴或不伴有惡心嘔吐、意識障礙、視力障礙等癥狀,隨著疾病進展,頭痛加重可呈持續性,少數患者可出現視功能障礙[2];(2)分流管充盈遲緩是SVS的特征性表現,是指分流泵受壓后,管內液體填充較為遲緩;(3)裂隙腦室的診斷主要依靠影像學檢查,當額枕/顱徑比<0.2時,可診斷為裂隙腦室。腦室呈裂隙樣改變可能為SVS的前驅表現,但并不意味著所有裂隙狀腦室均會進展為SVS。研究表明,370例腦積水患兒接受腦室-腹腔分流手術,64%患兒手術后影像學檢查呈裂隙樣改變,僅11.5%患者進展為SVS[3]。Holness等[4]研究發現,50%腦積水患者手術后出現裂隙狀腦室,僅6%~22%患者最終發展為SVS。

目前國內外尚無公認的SVS治療方法,其發病機制復雜,多認為與腦室順應性改變、顱內靜脈流出受阻、顱腦比例失調及毛細血管吸收障礙密切相關。顱內壓通常在患者尚未出現神經系統癥狀時,就已經開始發生變化。顱內壓作為反應顱內狀態的靈敏指標,常用于判斷分流裝置的工作狀態,以便及時調整避免損害的發生[5]。長期過度排放腦脊液可引起腦室塌陷及間歇性的近端導管阻塞,一旦阻塞,顱內壓力隨之升高,患者常出現劇烈頭痛。隨著腦脊液的生成,腦室內壓力再次上升,阻塞的導管孔重新開放,顱內壓力逐漸恢復正常,這一變化通常伴隨著頭痛癥狀的緩解。該過程反復發生,故SVS患者的顱內壓呈現“降低-升高”的周期性變化。

顱壓周期性變化往往會造成視神經受損:(1)在結構上,視神經鞘是硬腦膜的延續,其內的腦脊液與顱內腦脊液自由相通。因此當顱壓升高時,視神經鞘內部壓力隨之升高,導致視乳頭表層及篩板前的神經纖維層發生軸漿流淤滯,神經纖維腫脹。腫脹的組織壓迫周邊血管,使該區域血管滲漏、細胞外液累積,最終引起視乳頭水腫[7]。同時在高壓的狀態下,視乳頭區域血管灌注壓力降低,軸突功能異常,進一步減緩軸漿流動,加重視乳頭水腫[8]。(2)在生理上,腦脊液自身具有輸送營養、清除代謝物質的作用,而SVS患者顱壓異常通常與腦脊液循環障礙有關,這種障礙可能會導致視神經缺乏營養物質,同時積累有毒物質,從而造成視神經的損傷[9]。

但視神經的受損并未隨著顱壓變化呈現出周期性改變。當視神經損傷后軸突之間信號傳遞功能受損,這個過程是不可逆的,即使壓力被解除,已經發生的細胞損傷和軸突變形也無法完全恢復。反之隨著周期性的顱壓升高,會進一步加重視神經纖維的受損。既往基礎研究也證實了顱內壓升高可導致視神經軸突丟失和紊亂,對視神經造成損害[10]。由此可見,高顱壓是影響SVS患者視功能的主要原因,但臨床上相關報道較少。徐金山等[11]研究報道,31例SVS患者,間斷性顱高壓是SVS的主要癥狀,其中僅有12例患者伴有不同程度的視功能受損,在解除顱內高壓狀態后,11例患者視功能較前好轉。

本例患者6歲時因蛛網膜囊腫行腦室-腹腔分流手術,24歲時出現反復發作頭痛,伴有顱壓升高,影像學檢查提示側腦室裂隙樣改變。患者誘因明確,結合其臨床癥狀及影像學檢查,診斷為裂隙腦室綜合征。前期患者曾出現雙眼外轉受限、眼球震顫及雙手共濟失調等癥狀,主要考慮與顱壓異常相關。展神經在蛛網膜下隙中具有較長的游離路徑,故易受牽拉、壓迫,致外展神經功能受損、雙側外展不到位,重者可出現視物重影。患者就診時雙眼視力低下,與顱壓控制不佳、病程遷延日久相關,長時間的高顱內壓致使視功能和視神經損害程度較為嚴重,視力及視野較差,因此及時解除高壓對預后極為重要。

臨床中,根據影像學檢查診斷SVS并不難。但通常更關注于神經系統癥狀,視功能的異常易被忽視,以眼科首診的患者更為少數。眼睛對缺血缺氧極為敏感,當顱壓異常時,視覺功能障礙可能早于全身性癥狀的出現。這提示臨床醫生應高度重視行腦室分流患者的視功能情況,定期進行眼科檢查。若患者分流手術后并發顱高壓,應及時解除高壓狀態,減少對視功能的損害;當其進入視神經萎縮期后,建議以物理治療為主。