引用本文: 陳欽元, 徐格致, 常青, 江睿, 黃欣, 姜春暉, 干德康. 王文吉老師:醫者仁心,師道傳承. 中華眼底病雜志, 2024, 40(12): 905-909. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20241204-00469 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

悼王文吉教授

陳欽元

醫界泰斗王文吉,畢生精力獻眼科。

培育桃李遍天下,精湛醫術解盲疴。

玻璃體中施妙手,視網膜上譜弦歌。

仙鶴西去音容在,哀悼聲聲淚滿河。

2024年11月20日

不會忘卻的記憶

徐格致

之所以進入眼耳鼻喉科醫院,是因時為眼科主任的王老師電話學校,想讓學校調劑一個男同學進入眼科。如此,也奉父母之愿,放棄了想當放射科醫生的初衷,我開始了與王老師近四十年受教無數的交往。她選中我,調我進病理科隨倪逴教授學習病理,又介紹我師從何志平教授和曹安民教授,為我日后專業的發展打下了比較好的基礎。

她總是用行動告訴我們應該如何做專業做醫生。她非常用功,知識面極廣,嚴謹求實,高瞻遠矚,領導眼底病發展,造就了學科風格。我科在國內開展的多項早期工作,如間接檢眼鏡應用,研制國產重水硅油,國產組織型纖溶酶原激活劑的開發,早產兒視網膜病變的篩查治療,視網膜母細胞瘤化療減容,眼內淋巴瘤診治等等,無一不是在她的布置推動下進行。早早在眼科推行的病例討論也受她的啟發而起。

我是她眾多學生中的一個,自覺未能有如她所期盼的成就,但她從不當面批評我,而是通過他人之口婉轉告訴我要用功些努力些。我進入院級行政崗位后,回病區少了些,有時在路上遇見,她會說“我好久不見你了,你不能離開臨床,尤其不能放下手術”。她會關心我身體,有一次,她悄悄告訴我,說我身上有煙味,抽煙對身體不好。“王老師,我已遠離香煙十五年”。八十五歲時,她還進手術室靜靜坐我身邊看我做3D手術,事后發手機信息表楊我,還說沒有機會跟我學3D手術了。這段時間,我常翻開手機,看看以往與王老師的對話,里面有我討教病例的講解,有對學生們小小幫助的感謝,有對我們取得成績的贊賞……

往事歷歷,潤澤所有。王老師雖然離開了我們,但一病區會議室第一排中間的座椅永遠屬于她,她的精神與學生們同在。

2024年12月1日

當時只道是尋常

常青

周五早上,當我走近一病區會議室時,遠遠看見第一排中間那個位置空著,這時候我才真正意識到王老師已離開我們,她再也不會來參加每周五清晨的journal club,那個側過頭笑著對我說,你先講;那個我講完課之后,最想聽到的來自第一排的聽眾不在了。我不知道其他人有沒有這種感覺,很多時候你努力做事是因為有一股力量在鞭策自己,就是不能讓她失望。

我眼科生涯第一次進眼科病房做住院醫生,我就管王老師的床。第一次和王老師上臺,事先我有看過手術書籍,當然沒啥用,臺上就看著王老師穿針引線的,動作非常利索,沒有一句抱怨。90年代初,醫院里只有王老師和陳欽元主任做玻切手術,但是手術助手的任務就是扶著接觸鏡,不輕不重,拿捏好度不容易,一臺手術2~3個小時,助手蠻累的,但看王老師總是精神奕奕。有一天下午一進病房,上級醫生都在,一打聽,原來今天王老師查房,臨時抱佛腳,我只能急著看看視網膜的十層解剖。周三業務學習英語角活動,我講眼前段缺血綜合征,之前病房有個急性視網膜壞死巨大裂孔做了外路手術,斷了多根肌肉,手術后角膜皺褶,前房反應,虹膜脫色素。沒記錯的話這次講課應該是第一次得到王老師表揚。第一輪病房還管過Wagner/Stickler伴視網膜脫離的病人,記得下班后專門跑去學校的圖書館查閱資料。這些點滴當時只道是尋常,回過頭看當時的眼科小白能跟著王老師,起點一下提高何其幸運。

醫生是一個需要終身學習的職業,但是又有多少人可以像王老師那樣踐行“活到老,學到老”的精神。就算這次住院前期我們也在微信上討論病例,王老師一直堅持每天閱讀最新的醫學前沿文獻,我們任何時候碰到疑問都可以和她一起討論,是平等的討論,你可以和她爭辯,她永遠可以給你建設性的意見,她也重視接受你的反饋。非常幸運能夠成為王老師的學生。

也和王老師一起討論過有關學科的發展,人員的培養,科室的管理,王老師認真傾聽,有時給出建議,永遠給予支持。今年7月,學科舉辦2024眼底病學習班,王老師當時身體已經不太舒服,但她還是從早到晚坐鎮會場,親自授課,參與討論,她的最后一個講題是“視網膜皰疹病毒感染”。王老師所有的講課幻燈都是一張張自己親自做的。她就是這樣處處以身作則,自己作為表率,讓你從心里感到折服。

2024年11月17日

會相逢

江睿

“嘆隙中駒 石中火 夢中身……

水無定。花有盡。會相逢。可是人生長在、別離中。”

王老師去世后,一直腦海里回蕩著這兩段詞句。

果然是“人生長在、別離中”么?!……

會相逢!真的會么?

會相逢!會相逢!卻是要在老人家留下的吉光片羽的回憶畫面中相逢!

會相逢!一病區檢查室角落里的纏滿膠布的老舊間接檢眼鏡是王老師傳承下來的老古董,是王醫生一路篳路藍縷開拓網剝組的見證。每見此鏡,就仿佛又看到當初王醫生用它檢查眼底,挺直腰背、五指伸展、低頭檢查的情景,暗室里只有檢眼鏡的燈光和她雙眼映照出的燈光反射,她雙眼的光點明亮、璀璨!如初……

會相逢!坐在裂隙燈前檢查黃斑,光帶調寬的同時把光帶縮短,一切都是那么順理成章,恍然發現這是王醫生的習慣動作……她坐在裂隙燈前,專注而認真的情狀如在眼前!

會相逢!手術室看著手術臺器械雜亂無章的擺放,眼前就有當初剛剛隨王醫生做助手的情形,同樣的雜亂,王老師并無任何批評和言語,只是默默把器械規整,那動作如行云流水的一幕……瞬間淚目!

會相逢!在病房看見奇怪的病例脫口而出“王醫生肯定會感興趣的……”,出言便悵然!王老師接到求助電話便從辦公室匆匆走向病房的身影隨之浮現,九十歲的老人,依然步履穩健;思路清晰、切中肯綮的病情分析語句猶在耳邊!

會相逢!疑難病例討論時看到與20年前相似的圖片,當時王老師一針見血的點評驀然出現,甚至當時她面孔映著電腦顯示器的紅光,理所當然地說出我的思維盲點的畫面,竟也栩栩如生,那一刻情難自禁!……悲傷撲面而來!

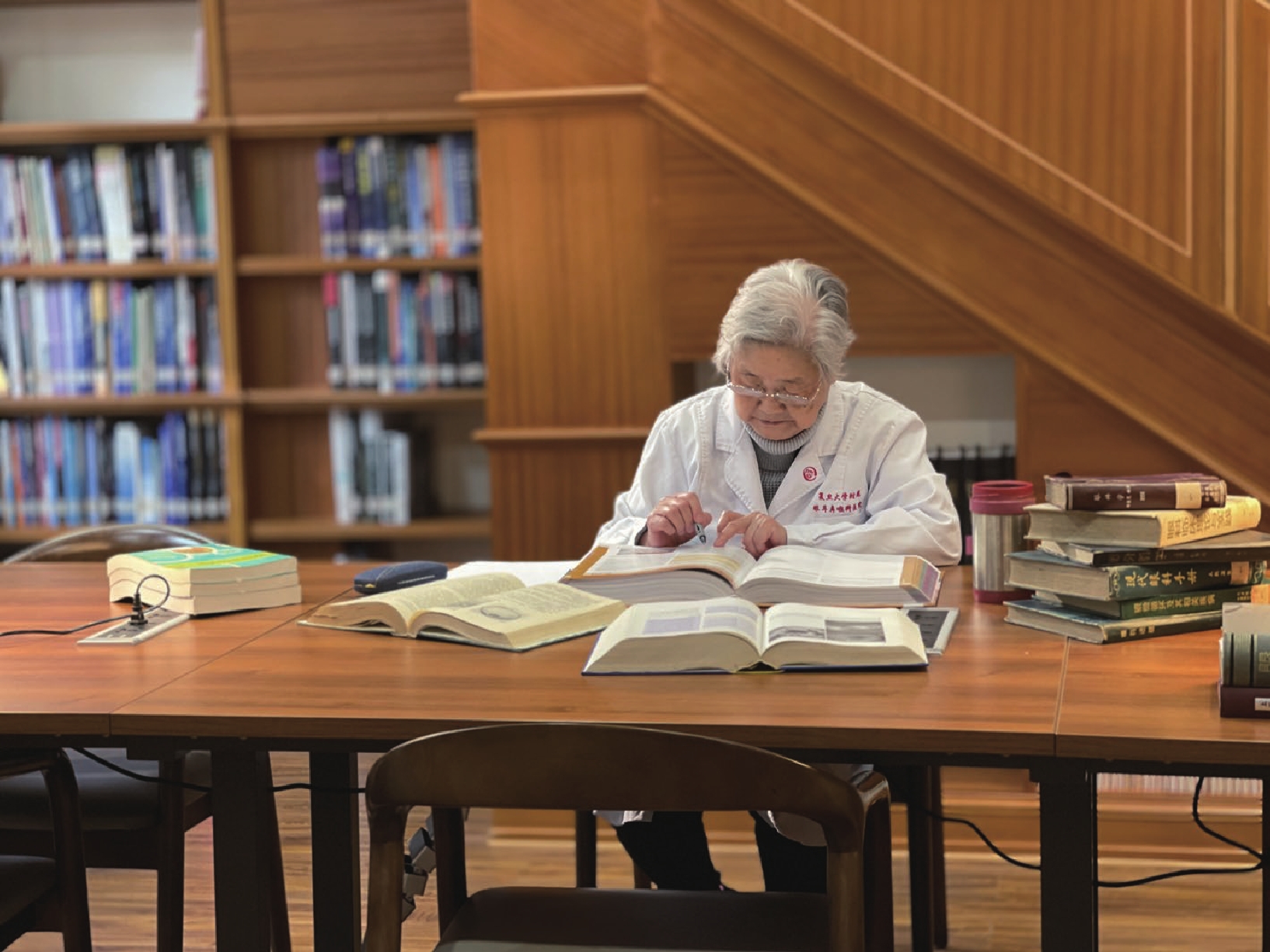

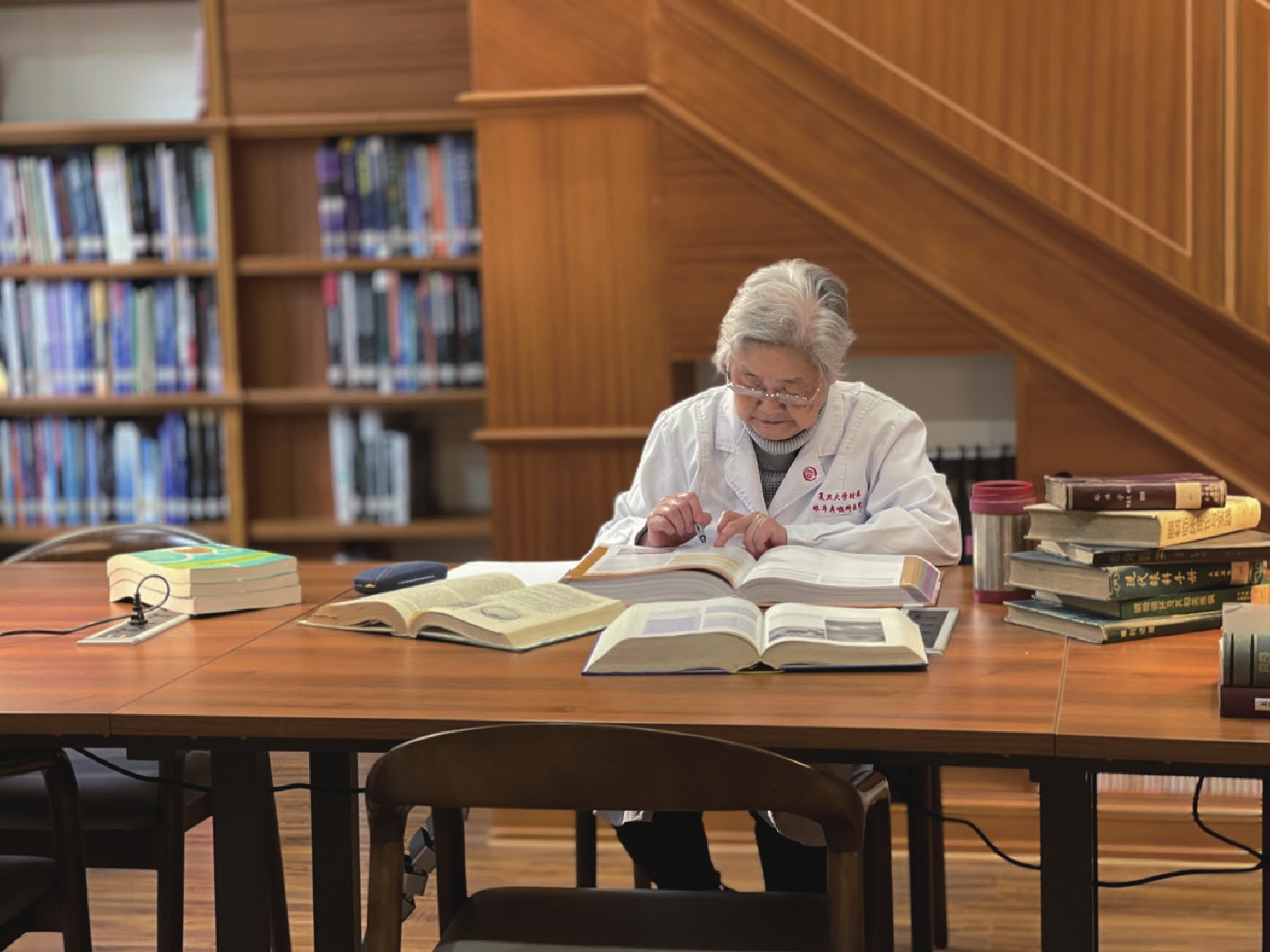

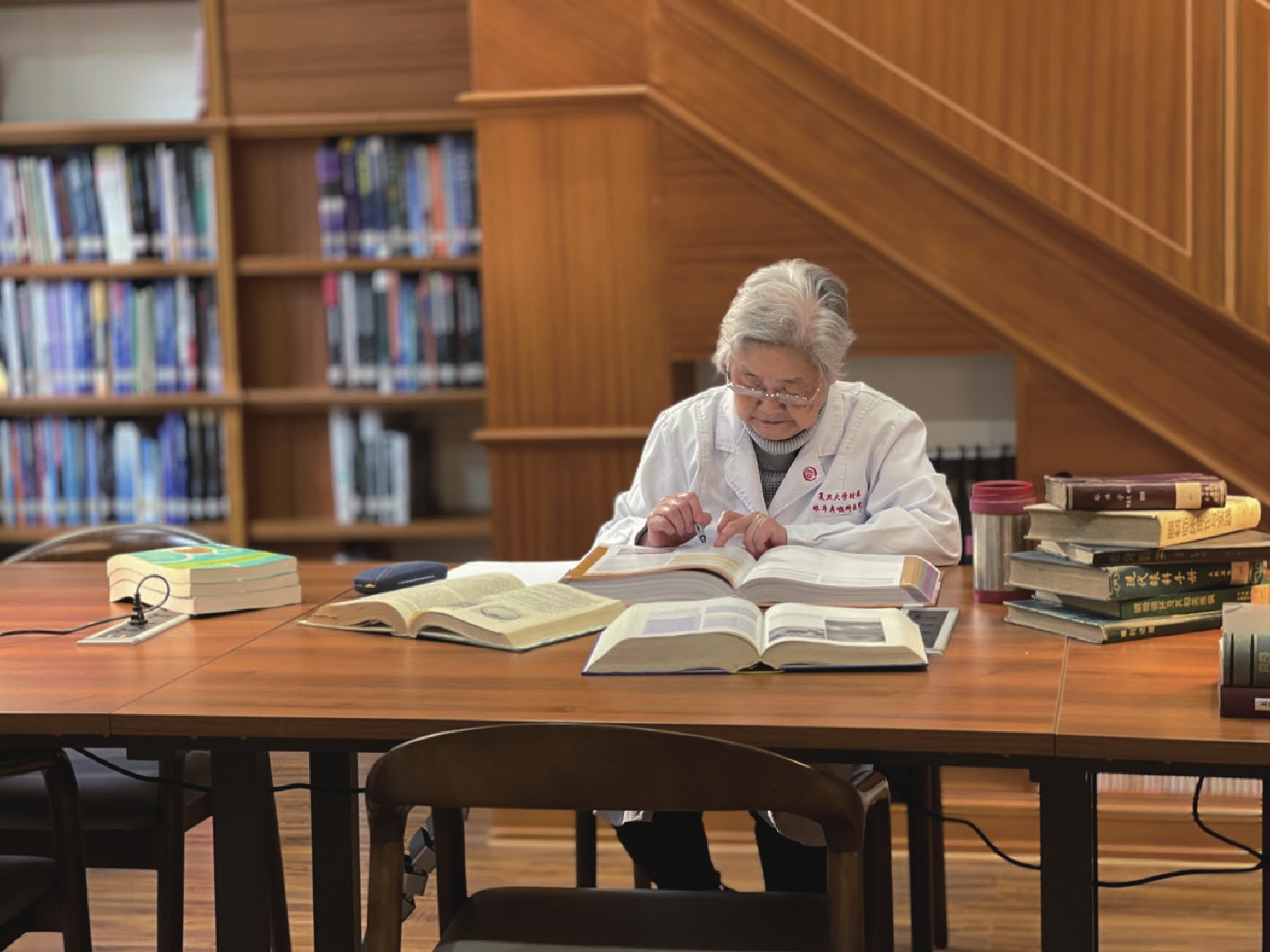

會相逢!圖書館她常坐的位置已空,但依稀可見她常在的樣子:左手邊幾本大塊頭專著作為參考書,右手邊是眼鏡盒和筆記本,面前一本薄薄的期刊,老人戴著老花鏡,閱讀的速度并不快,但聚精會神時的神情尤其嚴肅,宛如完全融入了知識的世界——刻板、嚴謹、有序,那一刻氣勢逼人!然而,她也時常被向她請教的年輕醫生所打擾,茫然抬頭,看清來人后才恍然大悟,恢復常態。連忙請對方坐下,自己從白大衣口袋里摸索出助聽器戴上,和他們耐心交流,和藹而親切,偶會露出欣慰的笑容,恰似為兒孫解惑指路、隔代親的老奶奶。此情此景,……雖已初冬,仍覺溫馨!

圖

王文吉老師在圖書館學習

圖

王文吉老師在圖書館學習

圖

王文吉老師在圖書館與后輩交流

圖

王文吉老師在圖書館與后輩交流

會相逢!單位里處處有王老師默默工作的身影、諄諄教誨的畫面,每次閃回,如沐冬日暖陽,孺慕之情油然而生!

會相逢!夜深星闌時,遙望東方,定有一顆明亮的星星在俯瞰辛勤工作、潛心學術的后輩們,指引他們初心的方向!

是的,會相逢!這世間所有路,都將與您相逢!王老師住院期間,每次看望時必問“醫院如何?玻切組如何?”,想來相逢之時仍有此問。希望那時可以理直氣壯地回答“安好!勿念!”

愿天堂也有圖書館!不,應該說,天堂就是圖書館的模樣!

2024年12月6日

我心中的王老師

黃欣

王老師離我們而去已經整整二十個日夜了。盡管我內心深知這一天遲早會降臨,但當它真正到來的那一刻,我的時間仿佛還是不由自主地凝固了瞬息,這個難以避免的時刻終究還是悄然而至。

我是懵懵懂懂成為王文吉老師的學生的。彼時初入眼科,猶如一張未經涂抹的白紙,僅憑教科書上那些基礎的眼科學知識和碩士學習期間對眼病的一些淺薄認知,僥幸地被上海醫科大學錄取,踏入了汾陽路五官科醫院的大門,正式開啟了我在眼科領域的深入學習之旅。在王老師的悉心指導下,時光荏苒,轉眼間已經過去了二十五年。

初見王老師,她已年屆六十六,卻仍身姿矯健,背著雙手大步流星,容光煥發,顯得格外年輕。她對我只是淡淡地問了些家常,隨后留下一句“看起來還不錯”,便算是對我的初次評價。后來我才知曉,王老師早已仔細審閱過我的資料,而我,也幸運地成為了她的學生。

起初,我作為抄方的學生,每周都緊隨王老師門診,從點滴中汲取知識。她常常以看似簡單的問題考驗我,而我總是被問得啞口無言。于是,我便回去熬夜苦讀,尋找答案,再與她深入探討。如今回首,正是王老師那些提問,為我指明了努力的方向。

隨后,我又有幸成為王老師的手術助手。每次配合手術,我都深感自己難以跟上她的節奏。她的手法既快且穩,讓我心生敬佩,也定下了自己作為玻璃體手術醫生的目標——何時能如她一般嫻熟。王老師每日清晨必查房,無論周末還是節假日,病人始終是她心中的首位。這一習慣,也深深影響了我,讓我懂得了醫生與患者之間應有的關系,以及身為醫生的責任與擔當。

研究生畢業之際,我再次幸運地被王老師選中,得以繼續留在她身邊,一步步成長。在學習工作之余,王老師始終關心著我的生活。她不僅是我的老師,更如同親人般的長輩,讓我在她身邊感受到了無盡的溫暖與幸福。

她,始終是我心中的王老師,而在醫院這個大家庭里,她更多地以“王醫生”的身份被眾人銘記,隨后,隨著歲月的流逝,越來越多的年輕醫生開始親切地稱呼她為“王奶奶”。她如同一棵根深葉茂的大樹,為我們遮風擋雨,無論何時何地,只要我們遇到難以解決的問題,總會第一時間想到去向她請教。

王老師更是一位德高望重的家族長輩,她以身作則,言傳身教,時刻提醒并規范著我們的一言一行,讓我們在醫學的道路上不斷前行。她的足跡遍布醫院的每一個角落,從繁忙的門診到安靜的病房,再到緊張而有序的手術室,都留下了她辛勤耕耘的身影。

尤其在她步入八十歲高齡之后,王老師更是將更多的精力投入到了圖書館中,沉浸在知識的海洋中。而我,雖然忙于臨床工作,但每當想起王老師那孜孜不倦的學習精神,總會感到一絲愧疚,反思自己是否已經太久沒有踏入那片知識的殿堂。王老師,就像一部活生生的百科全書,永遠在學習,永遠在進步,她用自己的行動,為我們樹立了終身學習的光輝榜樣。

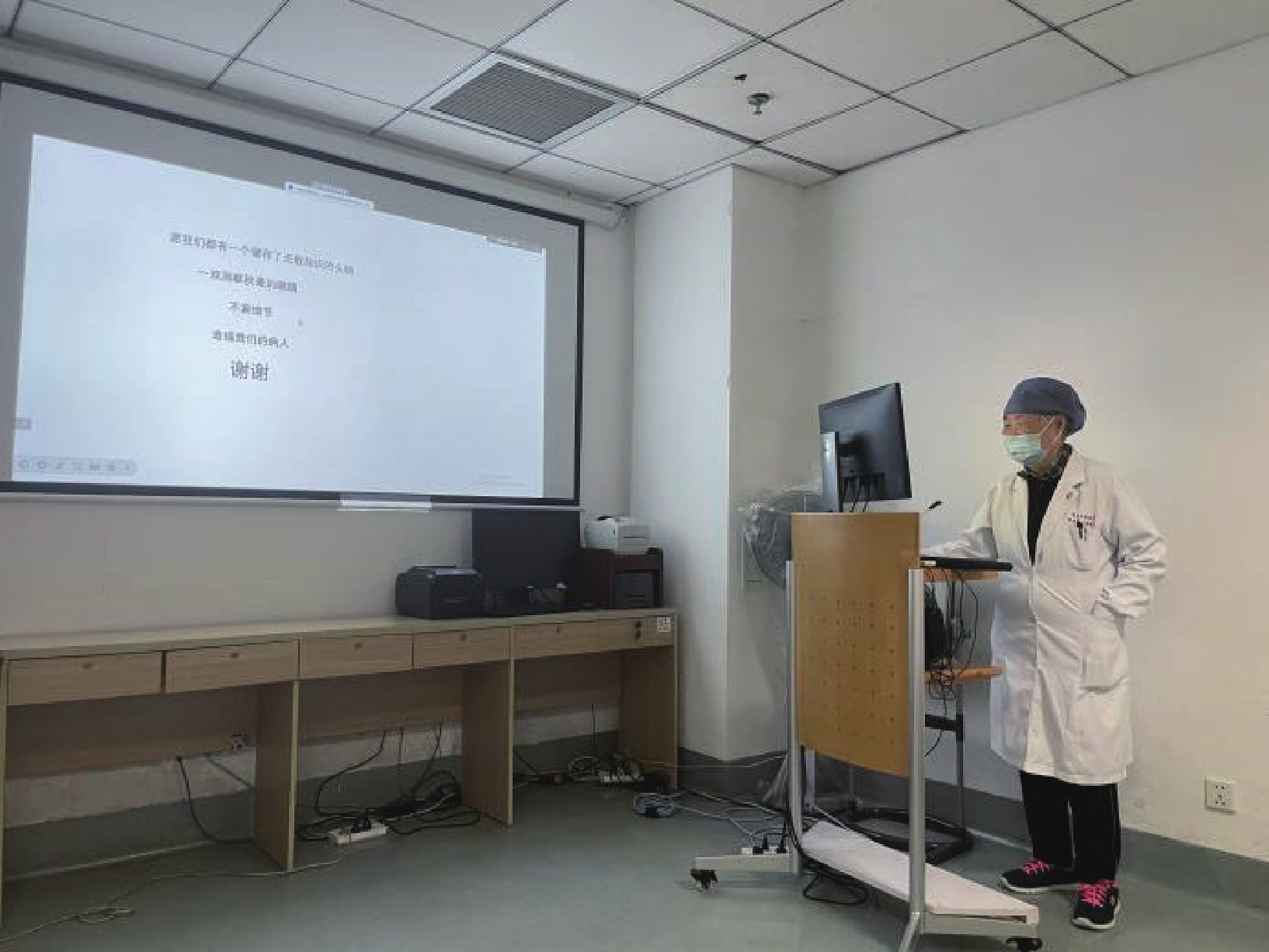

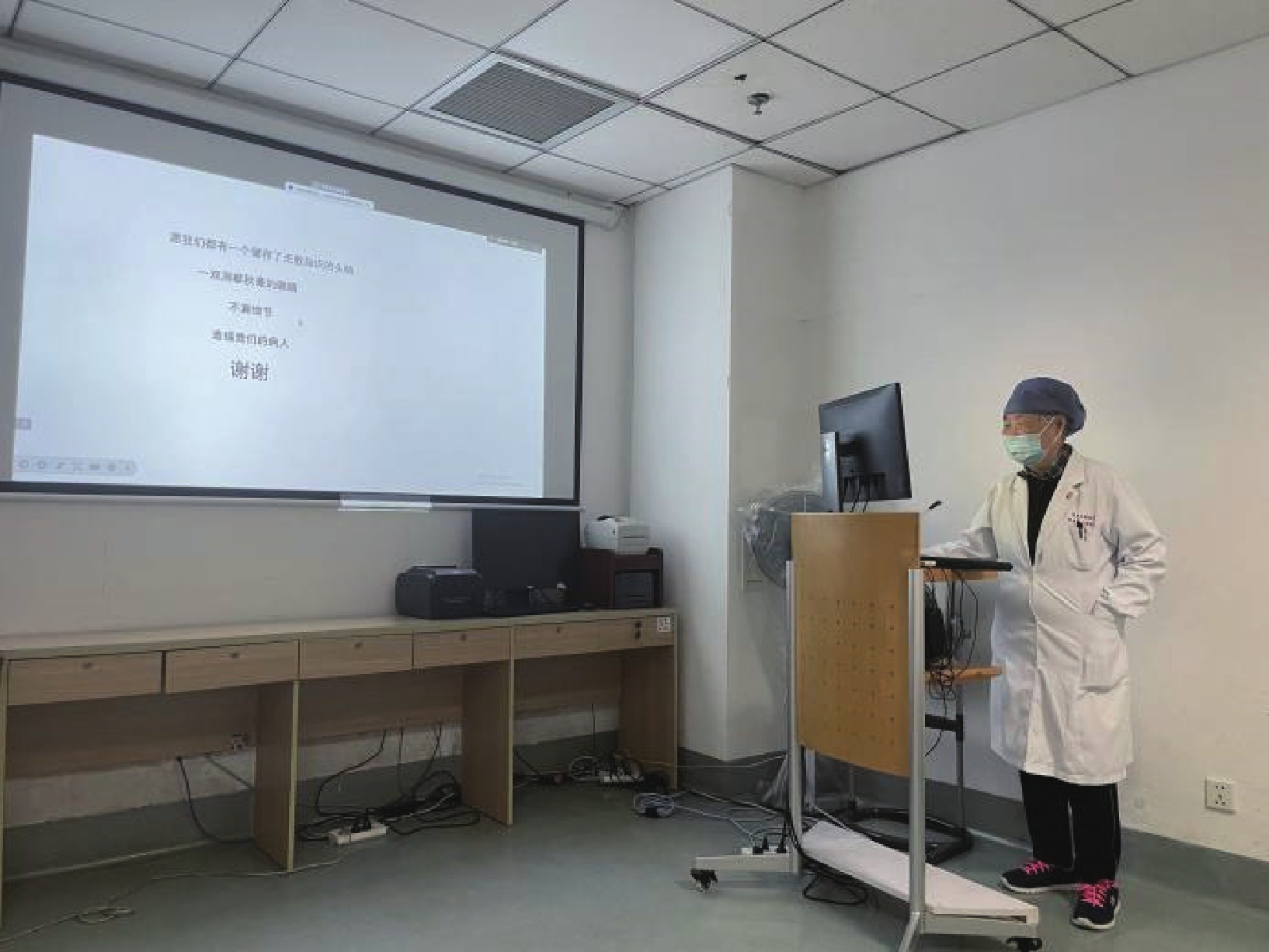

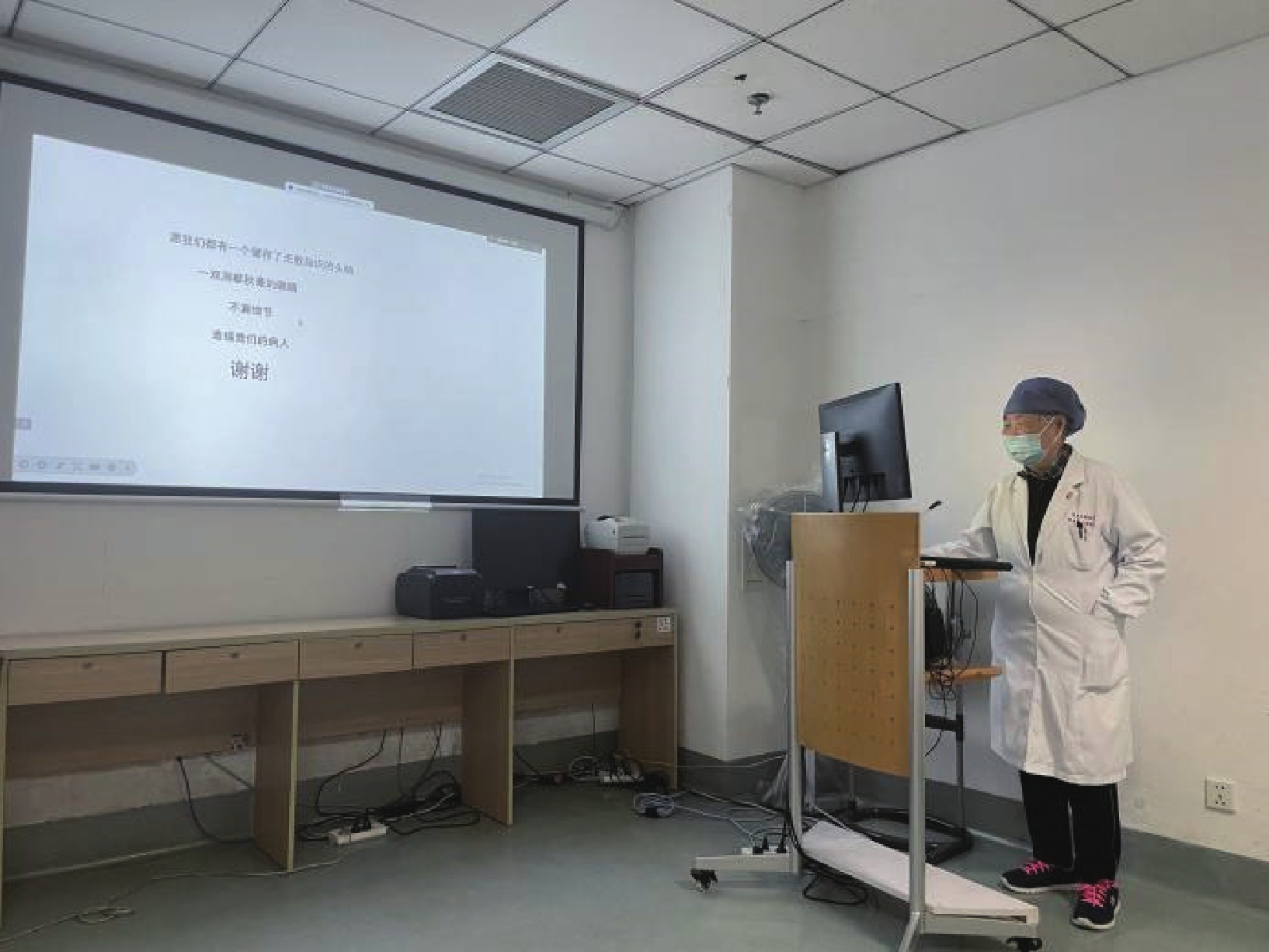

在這漫長的幾十年間,每周五的清晨,王老師總是風雨無阻地出現在我們病房的示教室,參與我們的journal club活動。而今年的3月14日,她以一種特別的方式,為我們帶來了最后一次難忘的病例講解。在那次講解中,我悄悄地拍下了她授課時的照片,定格下了那個珍貴的瞬間。她在結尾處寫下了一句話:“愿我們都有一個儲存了無數知識的頭腦,一雙洞察秋毫的眼睛,不漏細節,造福我們的病人”。

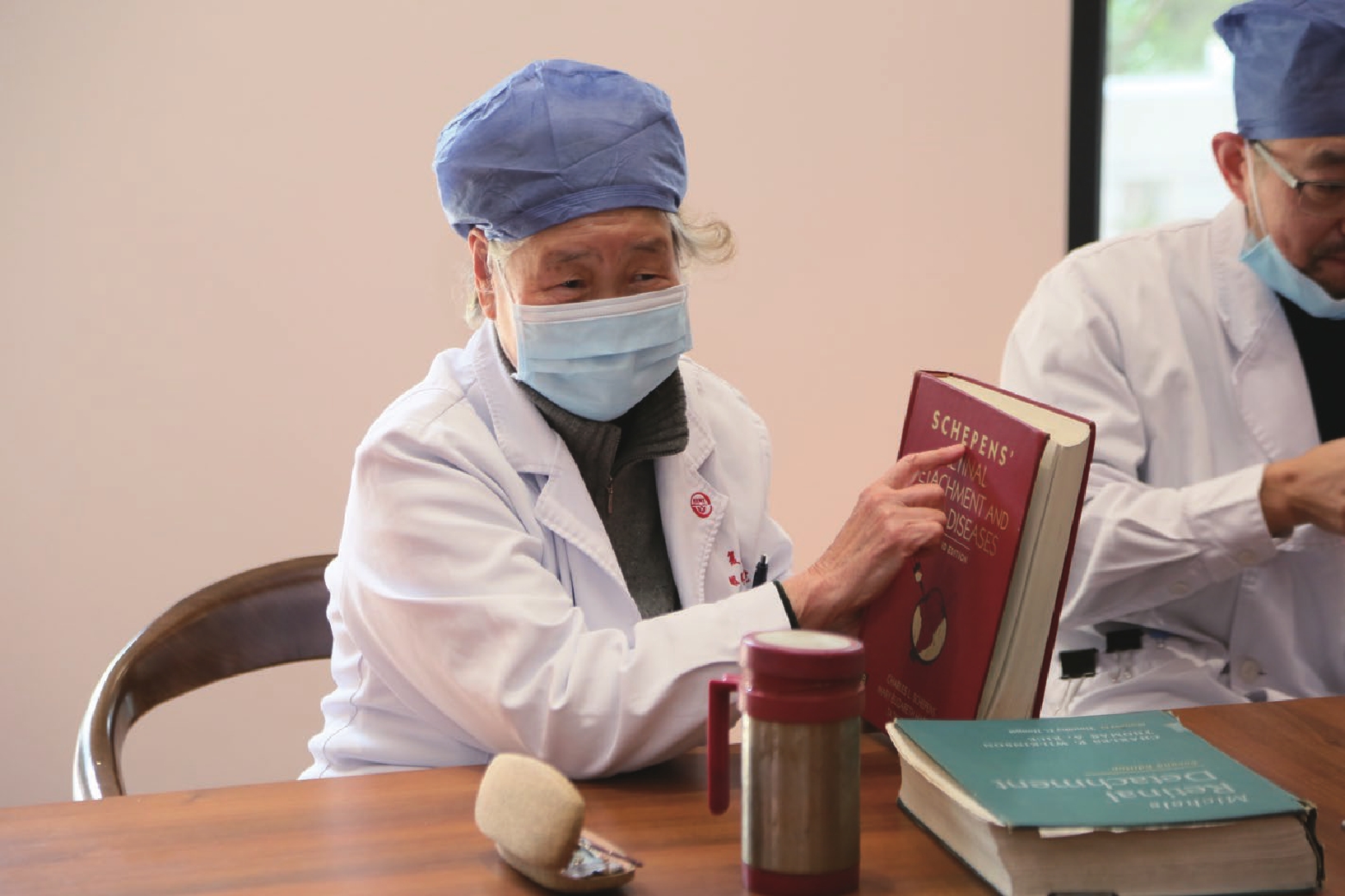

圖

2024年3月14日王文吉老師講解病例

圖

2024年3月14日王文吉老師講解病例

2024年12月4日

記憶中的燈塔

姜春暉

在那段緊張而又充實的住院醫生生涯中,每一天都如同置身于一場無聲的戰役,而王文吉老師,正是我在這場戰役中的領航者。她的身影,總是比清晨的第一縷陽光更早地穿透病房的窗簾,帶著一股不容置疑的嚴謹與堅定,引領著我們前行。

每天清晨,王老師總是第一個步入病房,她的步伐穩健而有力,每一步都似乎在無聲地向我們傳遞著醫學的莊嚴與神圣。查房時,她從不急于求成,每一個細節都逃不過她的敏銳觀察。她的眼神,仿佛能穿透最微妙的病情變化,直擊病灶核心,患者的每一個細微反應都逃不過她的法眼。那雙閱盡千帆的眼睛,仿佛能洞察一切。

記得那天早晨,一個剛接受了玻璃體切割手術治療的患者,手術后眼壓異常升高。查房時,王老師輕聲問道:“對于這個患者的情況,你今天打算如何處理?”我懷著忐忑的心情回答道:“患者眼壓高于40 mm Hg,我準備給他掛甘露醇,用降眼壓藥物。”然而,王老師的下一個問題卻如同當頭棒喝:“這個人眼壓為什么會這么高?他還有什么體征是你沒有注意到的?”王老師沒有責備,只是用更加引導性的方式繼續提問。她的每一個問題,都像是拼圖中的一塊,引導著我一步步接近真相。她接著問道:“為什么他的眼壓這么高,角膜卻是透亮的呢?”然后,她語氣中既有責備也有教誨地說:“當我們觀察患者的時候,切記不要只對他出現的明確體征進行處理,要思考這種情況為什么會發生,找出背后的原因。還要仔細觀察,認真思考。”

隨后,她帶著患者和我們一起走到裂隙燈旁,讓我們透過示教鏡觀察。她說:“你們看,他的前房內充滿了硅油,這就是為什么他的眼壓異常升高,而角膜卻依然透明。”那一刻,我仿佛被點亮了一盞明燈,所有的疑惑都煙消云散。

多年以來,王老師的教誨一直銘刻在我的心中。每當面對疑難雜癥時,我總會想起她那雙洞察秋毫的眼睛,以及那句擲地有聲的話:“仔細觀察,認真思考。”王老師,那位嚴厲而又慈愛的導師,將永遠活在我們的心中,成為我們前行路上的燈塔。

2024年12月5日

王老師的教誨:臨床診療的精髓

干德康

在醫學的浩瀚星空中,總有那么一些璀璨的星辰,以他們無盡的光芒照亮后輩前行的道路,王老師便是這眾多星辰中最為耀眼的一顆。她的故事,如同一部生動的教科書,不僅傳授了醫學的知識,更深刻地詮釋了何為醫者仁心與卓越醫術的完美結合。

在繁忙的門診日常中,我偶遇了一位由其他醫生轉診而來的患者,其病癥被標記為“不明原因葡萄膜炎,并發黃斑水腫”。據悉,該患者已輾轉多家醫院,歷經兩次球旁激素注射治療,然而“葡萄膜炎與黃斑水腫”的癥狀并未見絲毫緩解,故而轉至我院,擬行“球內注射激素”療法。

我仔細翻閱了患者的既往門診病歷及各項檢查資料,包括眼部B型超聲、光相干斷層掃描檢查以及眼底照相,但缺了一步必做的“眼部檢查”。于是,我給患者散瞳后,仔細檢查了眼底,果然找到病因,“視網膜周邊有個裂孔,牽拉血管導致玻璃體積血”。其實,病變并不復雜,只因接診醫生未能遵循基本的診療流程,過于依賴輔助檢查,而忽略了直接、全面的散瞳眼底檢查,把一個簡單的病弄成了“復雜疾病”,又進行了不必要的治療。

這一刻,我的心中涌起了一股難以言喻的感慨。回想起多年前,初入醫院時,王老師那一次次查房時的教誨,仿佛穿越時空的回聲,在我耳邊輕輕響起。她總是強調:“無論面對何種眼部疾病,擴瞳檢查都是必不可少的步驟。即使面對虹睫炎并發前房滲出、瞳孔后粘連等復雜情況,也要盡力擴瞳,盡可能地看到眼底。”這句話,如同一盞明燈,照亮了我醫學探索的道路,也在我心中種下了嚴謹與細致的種子。正是王老師這份對醫學的執著與熱愛,讓我在面對這位患者時,沒有盲目依賴先進的檢查設備,而是回歸到了最基本的臨床技能上。是她,教會了我如何在紛繁復雜的病情中,保持一顆冷靜的心,用雙眼去發現那些隱藏在細節中的真相。

今年我院疑難病例討論會上,我們深刻總結并強調了“臨床理論基礎在臨床疾病診斷和治療中的重要意義”。我們認識到,單純依賴影像學檢查是遠遠不夠的,更為關鍵的是要具備“扎實而深厚的臨床基礎知識”。同時,我們也再次重申了“嚴格遵守基本操作規范”的重要性。我們深知,只有扎扎實實地打好臨床基礎,精益求精地磨練基本功,將每一個診療細節都力求做到極致,才能為準確辨別疑難雜癥奠定堅實的基礎,這也是解鎖其奧秘的重要“秘訣”。王老師一直以來都是這一理念的堅定踐行者,她用自己的一生為我們樹立了“榜樣的力量”。

面對疑難眼底病,王老師之所以能夠屹立不倒,不僅源于她天賦異稟的醫學智慧,更在于她那持之以恒、勤勉不輟的學習精神。

永遠懷念您!

2024年11月30日

孜孜不倦 學習終生 潤物無聲 楷范永存(江睿書)

悼王文吉教授

陳欽元

醫界泰斗王文吉,畢生精力獻眼科。

培育桃李遍天下,精湛醫術解盲疴。

玻璃體中施妙手,視網膜上譜弦歌。

仙鶴西去音容在,哀悼聲聲淚滿河。

2024年11月20日

不會忘卻的記憶

徐格致

之所以進入眼耳鼻喉科醫院,是因時為眼科主任的王老師電話學校,想讓學校調劑一個男同學進入眼科。如此,也奉父母之愿,放棄了想當放射科醫生的初衷,我開始了與王老師近四十年受教無數的交往。她選中我,調我進病理科隨倪逴教授學習病理,又介紹我師從何志平教授和曹安民教授,為我日后專業的發展打下了比較好的基礎。

她總是用行動告訴我們應該如何做專業做醫生。她非常用功,知識面極廣,嚴謹求實,高瞻遠矚,領導眼底病發展,造就了學科風格。我科在國內開展的多項早期工作,如間接檢眼鏡應用,研制國產重水硅油,國產組織型纖溶酶原激活劑的開發,早產兒視網膜病變的篩查治療,視網膜母細胞瘤化療減容,眼內淋巴瘤診治等等,無一不是在她的布置推動下進行。早早在眼科推行的病例討論也受她的啟發而起。

我是她眾多學生中的一個,自覺未能有如她所期盼的成就,但她從不當面批評我,而是通過他人之口婉轉告訴我要用功些努力些。我進入院級行政崗位后,回病區少了些,有時在路上遇見,她會說“我好久不見你了,你不能離開臨床,尤其不能放下手術”。她會關心我身體,有一次,她悄悄告訴我,說我身上有煙味,抽煙對身體不好。“王老師,我已遠離香煙十五年”。八十五歲時,她還進手術室靜靜坐我身邊看我做3D手術,事后發手機信息表楊我,還說沒有機會跟我學3D手術了。這段時間,我常翻開手機,看看以往與王老師的對話,里面有我討教病例的講解,有對學生們小小幫助的感謝,有對我們取得成績的贊賞……

往事歷歷,潤澤所有。王老師雖然離開了我們,但一病區會議室第一排中間的座椅永遠屬于她,她的精神與學生們同在。

2024年12月1日

當時只道是尋常

常青

周五早上,當我走近一病區會議室時,遠遠看見第一排中間那個位置空著,這時候我才真正意識到王老師已離開我們,她再也不會來參加每周五清晨的journal club,那個側過頭笑著對我說,你先講;那個我講完課之后,最想聽到的來自第一排的聽眾不在了。我不知道其他人有沒有這種感覺,很多時候你努力做事是因為有一股力量在鞭策自己,就是不能讓她失望。

我眼科生涯第一次進眼科病房做住院醫生,我就管王老師的床。第一次和王老師上臺,事先我有看過手術書籍,當然沒啥用,臺上就看著王老師穿針引線的,動作非常利索,沒有一句抱怨。90年代初,醫院里只有王老師和陳欽元主任做玻切手術,但是手術助手的任務就是扶著接觸鏡,不輕不重,拿捏好度不容易,一臺手術2~3個小時,助手蠻累的,但看王老師總是精神奕奕。有一天下午一進病房,上級醫生都在,一打聽,原來今天王老師查房,臨時抱佛腳,我只能急著看看視網膜的十層解剖。周三業務學習英語角活動,我講眼前段缺血綜合征,之前病房有個急性視網膜壞死巨大裂孔做了外路手術,斷了多根肌肉,手術后角膜皺褶,前房反應,虹膜脫色素。沒記錯的話這次講課應該是第一次得到王老師表揚。第一輪病房還管過Wagner/Stickler伴視網膜脫離的病人,記得下班后專門跑去學校的圖書館查閱資料。這些點滴當時只道是尋常,回過頭看當時的眼科小白能跟著王老師,起點一下提高何其幸運。

醫生是一個需要終身學習的職業,但是又有多少人可以像王老師那樣踐行“活到老,學到老”的精神。就算這次住院前期我們也在微信上討論病例,王老師一直堅持每天閱讀最新的醫學前沿文獻,我們任何時候碰到疑問都可以和她一起討論,是平等的討論,你可以和她爭辯,她永遠可以給你建設性的意見,她也重視接受你的反饋。非常幸運能夠成為王老師的學生。

也和王老師一起討論過有關學科的發展,人員的培養,科室的管理,王老師認真傾聽,有時給出建議,永遠給予支持。今年7月,學科舉辦2024眼底病學習班,王老師當時身體已經不太舒服,但她還是從早到晚坐鎮會場,親自授課,參與討論,她的最后一個講題是“視網膜皰疹病毒感染”。王老師所有的講課幻燈都是一張張自己親自做的。她就是這樣處處以身作則,自己作為表率,讓你從心里感到折服。

2024年11月17日

會相逢

江睿

“嘆隙中駒 石中火 夢中身……

水無定。花有盡。會相逢。可是人生長在、別離中。”

王老師去世后,一直腦海里回蕩著這兩段詞句。

果然是“人生長在、別離中”么?!……

會相逢!真的會么?

會相逢!會相逢!卻是要在老人家留下的吉光片羽的回憶畫面中相逢!

會相逢!一病區檢查室角落里的纏滿膠布的老舊間接檢眼鏡是王老師傳承下來的老古董,是王醫生一路篳路藍縷開拓網剝組的見證。每見此鏡,就仿佛又看到當初王醫生用它檢查眼底,挺直腰背、五指伸展、低頭檢查的情景,暗室里只有檢眼鏡的燈光和她雙眼映照出的燈光反射,她雙眼的光點明亮、璀璨!如初……

會相逢!坐在裂隙燈前檢查黃斑,光帶調寬的同時把光帶縮短,一切都是那么順理成章,恍然發現這是王醫生的習慣動作……她坐在裂隙燈前,專注而認真的情狀如在眼前!

會相逢!手術室看著手術臺器械雜亂無章的擺放,眼前就有當初剛剛隨王醫生做助手的情形,同樣的雜亂,王老師并無任何批評和言語,只是默默把器械規整,那動作如行云流水的一幕……瞬間淚目!

會相逢!在病房看見奇怪的病例脫口而出“王醫生肯定會感興趣的……”,出言便悵然!王老師接到求助電話便從辦公室匆匆走向病房的身影隨之浮現,九十歲的老人,依然步履穩健;思路清晰、切中肯綮的病情分析語句猶在耳邊!

會相逢!疑難病例討論時看到與20年前相似的圖片,當時王老師一針見血的點評驀然出現,甚至當時她面孔映著電腦顯示器的紅光,理所當然地說出我的思維盲點的畫面,竟也栩栩如生,那一刻情難自禁!……悲傷撲面而來!

會相逢!圖書館她常坐的位置已空,但依稀可見她常在的樣子:左手邊幾本大塊頭專著作為參考書,右手邊是眼鏡盒和筆記本,面前一本薄薄的期刊,老人戴著老花鏡,閱讀的速度并不快,但聚精會神時的神情尤其嚴肅,宛如完全融入了知識的世界——刻板、嚴謹、有序,那一刻氣勢逼人!然而,她也時常被向她請教的年輕醫生所打擾,茫然抬頭,看清來人后才恍然大悟,恢復常態。連忙請對方坐下,自己從白大衣口袋里摸索出助聽器戴上,和他們耐心交流,和藹而親切,偶會露出欣慰的笑容,恰似為兒孫解惑指路、隔代親的老奶奶。此情此景,……雖已初冬,仍覺溫馨!

圖

王文吉老師在圖書館學習

圖

王文吉老師在圖書館學習

圖

王文吉老師在圖書館與后輩交流

圖

王文吉老師在圖書館與后輩交流

會相逢!單位里處處有王老師默默工作的身影、諄諄教誨的畫面,每次閃回,如沐冬日暖陽,孺慕之情油然而生!

會相逢!夜深星闌時,遙望東方,定有一顆明亮的星星在俯瞰辛勤工作、潛心學術的后輩們,指引他們初心的方向!

是的,會相逢!這世間所有路,都將與您相逢!王老師住院期間,每次看望時必問“醫院如何?玻切組如何?”,想來相逢之時仍有此問。希望那時可以理直氣壯地回答“安好!勿念!”

愿天堂也有圖書館!不,應該說,天堂就是圖書館的模樣!

2024年12月6日

我心中的王老師

黃欣

王老師離我們而去已經整整二十個日夜了。盡管我內心深知這一天遲早會降臨,但當它真正到來的那一刻,我的時間仿佛還是不由自主地凝固了瞬息,這個難以避免的時刻終究還是悄然而至。

我是懵懵懂懂成為王文吉老師的學生的。彼時初入眼科,猶如一張未經涂抹的白紙,僅憑教科書上那些基礎的眼科學知識和碩士學習期間對眼病的一些淺薄認知,僥幸地被上海醫科大學錄取,踏入了汾陽路五官科醫院的大門,正式開啟了我在眼科領域的深入學習之旅。在王老師的悉心指導下,時光荏苒,轉眼間已經過去了二十五年。

初見王老師,她已年屆六十六,卻仍身姿矯健,背著雙手大步流星,容光煥發,顯得格外年輕。她對我只是淡淡地問了些家常,隨后留下一句“看起來還不錯”,便算是對我的初次評價。后來我才知曉,王老師早已仔細審閱過我的資料,而我,也幸運地成為了她的學生。

起初,我作為抄方的學生,每周都緊隨王老師門診,從點滴中汲取知識。她常常以看似簡單的問題考驗我,而我總是被問得啞口無言。于是,我便回去熬夜苦讀,尋找答案,再與她深入探討。如今回首,正是王老師那些提問,為我指明了努力的方向。

隨后,我又有幸成為王老師的手術助手。每次配合手術,我都深感自己難以跟上她的節奏。她的手法既快且穩,讓我心生敬佩,也定下了自己作為玻璃體手術醫生的目標——何時能如她一般嫻熟。王老師每日清晨必查房,無論周末還是節假日,病人始終是她心中的首位。這一習慣,也深深影響了我,讓我懂得了醫生與患者之間應有的關系,以及身為醫生的責任與擔當。

研究生畢業之際,我再次幸運地被王老師選中,得以繼續留在她身邊,一步步成長。在學習工作之余,王老師始終關心著我的生活。她不僅是我的老師,更如同親人般的長輩,讓我在她身邊感受到了無盡的溫暖與幸福。

她,始終是我心中的王老師,而在醫院這個大家庭里,她更多地以“王醫生”的身份被眾人銘記,隨后,隨著歲月的流逝,越來越多的年輕醫生開始親切地稱呼她為“王奶奶”。她如同一棵根深葉茂的大樹,為我們遮風擋雨,無論何時何地,只要我們遇到難以解決的問題,總會第一時間想到去向她請教。

王老師更是一位德高望重的家族長輩,她以身作則,言傳身教,時刻提醒并規范著我們的一言一行,讓我們在醫學的道路上不斷前行。她的足跡遍布醫院的每一個角落,從繁忙的門診到安靜的病房,再到緊張而有序的手術室,都留下了她辛勤耕耘的身影。

尤其在她步入八十歲高齡之后,王老師更是將更多的精力投入到了圖書館中,沉浸在知識的海洋中。而我,雖然忙于臨床工作,但每當想起王老師那孜孜不倦的學習精神,總會感到一絲愧疚,反思自己是否已經太久沒有踏入那片知識的殿堂。王老師,就像一部活生生的百科全書,永遠在學習,永遠在進步,她用自己的行動,為我們樹立了終身學習的光輝榜樣。

在這漫長的幾十年間,每周五的清晨,王老師總是風雨無阻地出現在我們病房的示教室,參與我們的journal club活動。而今年的3月14日,她以一種特別的方式,為我們帶來了最后一次難忘的病例講解。在那次講解中,我悄悄地拍下了她授課時的照片,定格下了那個珍貴的瞬間。她在結尾處寫下了一句話:“愿我們都有一個儲存了無數知識的頭腦,一雙洞察秋毫的眼睛,不漏細節,造福我們的病人”。

圖

2024年3月14日王文吉老師講解病例

圖

2024年3月14日王文吉老師講解病例

2024年12月4日

記憶中的燈塔

姜春暉

在那段緊張而又充實的住院醫生生涯中,每一天都如同置身于一場無聲的戰役,而王文吉老師,正是我在這場戰役中的領航者。她的身影,總是比清晨的第一縷陽光更早地穿透病房的窗簾,帶著一股不容置疑的嚴謹與堅定,引領著我們前行。

每天清晨,王老師總是第一個步入病房,她的步伐穩健而有力,每一步都似乎在無聲地向我們傳遞著醫學的莊嚴與神圣。查房時,她從不急于求成,每一個細節都逃不過她的敏銳觀察。她的眼神,仿佛能穿透最微妙的病情變化,直擊病灶核心,患者的每一個細微反應都逃不過她的法眼。那雙閱盡千帆的眼睛,仿佛能洞察一切。

記得那天早晨,一個剛接受了玻璃體切割手術治療的患者,手術后眼壓異常升高。查房時,王老師輕聲問道:“對于這個患者的情況,你今天打算如何處理?”我懷著忐忑的心情回答道:“患者眼壓高于40 mm Hg,我準備給他掛甘露醇,用降眼壓藥物。”然而,王老師的下一個問題卻如同當頭棒喝:“這個人眼壓為什么會這么高?他還有什么體征是你沒有注意到的?”王老師沒有責備,只是用更加引導性的方式繼續提問。她的每一個問題,都像是拼圖中的一塊,引導著我一步步接近真相。她接著問道:“為什么他的眼壓這么高,角膜卻是透亮的呢?”然后,她語氣中既有責備也有教誨地說:“當我們觀察患者的時候,切記不要只對他出現的明確體征進行處理,要思考這種情況為什么會發生,找出背后的原因。還要仔細觀察,認真思考。”

隨后,她帶著患者和我們一起走到裂隙燈旁,讓我們透過示教鏡觀察。她說:“你們看,他的前房內充滿了硅油,這就是為什么他的眼壓異常升高,而角膜卻依然透明。”那一刻,我仿佛被點亮了一盞明燈,所有的疑惑都煙消云散。

多年以來,王老師的教誨一直銘刻在我的心中。每當面對疑難雜癥時,我總會想起她那雙洞察秋毫的眼睛,以及那句擲地有聲的話:“仔細觀察,認真思考。”王老師,那位嚴厲而又慈愛的導師,將永遠活在我們的心中,成為我們前行路上的燈塔。

2024年12月5日

王老師的教誨:臨床診療的精髓

干德康

在醫學的浩瀚星空中,總有那么一些璀璨的星辰,以他們無盡的光芒照亮后輩前行的道路,王老師便是這眾多星辰中最為耀眼的一顆。她的故事,如同一部生動的教科書,不僅傳授了醫學的知識,更深刻地詮釋了何為醫者仁心與卓越醫術的完美結合。

在繁忙的門診日常中,我偶遇了一位由其他醫生轉診而來的患者,其病癥被標記為“不明原因葡萄膜炎,并發黃斑水腫”。據悉,該患者已輾轉多家醫院,歷經兩次球旁激素注射治療,然而“葡萄膜炎與黃斑水腫”的癥狀并未見絲毫緩解,故而轉至我院,擬行“球內注射激素”療法。

我仔細翻閱了患者的既往門診病歷及各項檢查資料,包括眼部B型超聲、光相干斷層掃描檢查以及眼底照相,但缺了一步必做的“眼部檢查”。于是,我給患者散瞳后,仔細檢查了眼底,果然找到病因,“視網膜周邊有個裂孔,牽拉血管導致玻璃體積血”。其實,病變并不復雜,只因接診醫生未能遵循基本的診療流程,過于依賴輔助檢查,而忽略了直接、全面的散瞳眼底檢查,把一個簡單的病弄成了“復雜疾病”,又進行了不必要的治療。

這一刻,我的心中涌起了一股難以言喻的感慨。回想起多年前,初入醫院時,王老師那一次次查房時的教誨,仿佛穿越時空的回聲,在我耳邊輕輕響起。她總是強調:“無論面對何種眼部疾病,擴瞳檢查都是必不可少的步驟。即使面對虹睫炎并發前房滲出、瞳孔后粘連等復雜情況,也要盡力擴瞳,盡可能地看到眼底。”這句話,如同一盞明燈,照亮了我醫學探索的道路,也在我心中種下了嚴謹與細致的種子。正是王老師這份對醫學的執著與熱愛,讓我在面對這位患者時,沒有盲目依賴先進的檢查設備,而是回歸到了最基本的臨床技能上。是她,教會了我如何在紛繁復雜的病情中,保持一顆冷靜的心,用雙眼去發現那些隱藏在細節中的真相。

今年我院疑難病例討論會上,我們深刻總結并強調了“臨床理論基礎在臨床疾病診斷和治療中的重要意義”。我們認識到,單純依賴影像學檢查是遠遠不夠的,更為關鍵的是要具備“扎實而深厚的臨床基礎知識”。同時,我們也再次重申了“嚴格遵守基本操作規范”的重要性。我們深知,只有扎扎實實地打好臨床基礎,精益求精地磨練基本功,將每一個診療細節都力求做到極致,才能為準確辨別疑難雜癥奠定堅實的基礎,這也是解鎖其奧秘的重要“秘訣”。王老師一直以來都是這一理念的堅定踐行者,她用自己的一生為我們樹立了“榜樣的力量”。

面對疑難眼底病,王老師之所以能夠屹立不倒,不僅源于她天賦異稟的醫學智慧,更在于她那持之以恒、勤勉不輟的學習精神。

永遠懷念您!

2024年11月30日

孜孜不倦 學習終生 潤物無聲 楷范永存(江睿書)