通過對青年人足底壓力中心線變化規律的研究,找到足底壓力中心線與步態穩定性、平衡性之間的關聯性。本文分析了基于足印幀技術的足底壓力分布幾何中心和壓力中心的測試原理和計算方法,并推導了二者在和兩個方向的計算公式。同時我們利用該測試原理采集了131名青年人正常速度行走時的足底壓力,并重點分析了其中14人的足底壓力中心線和幾何中心線,為建立青年人正常行走步態的時間、空間和力學參數等數據庫提供了參考數據,得到了行走時測試對象足底的幾何中心線和壓力中心線變化規律,分析認為正常人行走時幾何中心線和壓力中心線間存在差異。壓力中心軌跡揭示足運動穩定性,足底壓力中心線的長度變化和橫向變化可用于各類人群的足底壓力研究、臨床足疾診斷與和手術效果評判。

引用本文: 孟青云, 談士力, 喻洪流, 沈力行, 莊建海, 王金武. 基于青年人足底壓力測試的步態實驗研究. 生物醫學工程學雜志, 2014, 31(5): 984-988,1000. doi: 10.7507/1001-5515.20140185 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

人類步行的步態周期是指足跟著地到同側足跟再次著地的時間[1]。正常步態周期可分為支撐期和擺動期,正常人步態支撐階段足底壓力垂直力呈對稱性雙峰曲線[2],前蹬著地時出現第一峰值,中間支撐時地面反作用力小于體重,呈現一波谷,后蹬階段又出現第二峰值,峰值約為體重的110%。

足底壓力研究開始于1872年Carlet首次用鞋底充氣墊記錄足-地接觸壓力[3]。1882年英國人Beely研究了站立于薄層沙子上受試者的足底壓力。1930年,Morton測量橡膠受壓后的變形并求得壓力,得到了足底壓力值。而最早精確測量足上的動力學參數,是1938年由Elftman設計的測力板來實現的[4]。現代生物力學測力板系統有瑞士的KISTLER、美國的AMTI和英國的MUSGRAVE[5]。國內,1986年上海第九人民醫院研制的S9-1能顯示三維足-地作用力,1990年北京軍區總醫院研制的IG4-3可進行步態的運動學及動力學分析。

一些常見的足部畸形,如足外翻、扁平足等,其足底壓力分布均有其規律性的特征[6]。因此足底壓力可用于足疾診斷和足部手術效果判定,如劉金祥等[7]研究了對先天性馬蹄內翻足平衡矯正畸形的手術療效和臨床足底壓力的綜合評價。

當人體的腳部與地面接觸時,由于重力的作用,腳部會向地面施加一個壓力,而通過壓力的作用點形成的軌跡,我們稱之為壓力中心軌跡。在正常人的一個步態周期開始階段,壓力中心首先會在足跟著地時產生,隨著身體向前移動;在步態完成時,壓力中心會逐漸移動到足部的第1跖骨區域;壓力中心軌跡的變化可以非常形象地揭示出步態的平衡性與穩定性。人體整個下肢關節的運動包括肌肉、韌帶、骨骼等以及身體重心的改變,都會對壓力中心軌跡的變化產生影響[8-9]。

本文首先介紹了基于足印幀技術的足底壓力分布幾何中心(center of geometry area,COA)及壓力中心(center of pressure,COP)的定義及測試原理,應用Walkway Acquisition足底壓力采集系統,采集131名青年人正常速度行走的足底壓力、步速、步幅及壓力中心線等參數,接著以Analysis系統分析并提取了體重、身高相近的男性、女性各7名測試者的足底壓力參數特征,得到行走時測試對象足底的幾何中心線和壓力中心線變化規律。

1 足底壓力分布測試及分析系統原理

1.1 足底壓力分布的幾何中心線和壓力中心線

1.1.1 足底幾何中心及幾何中心線

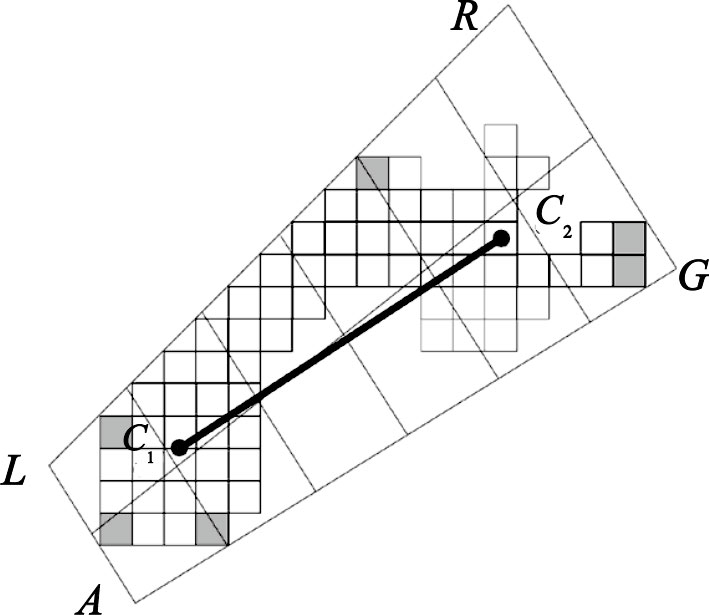

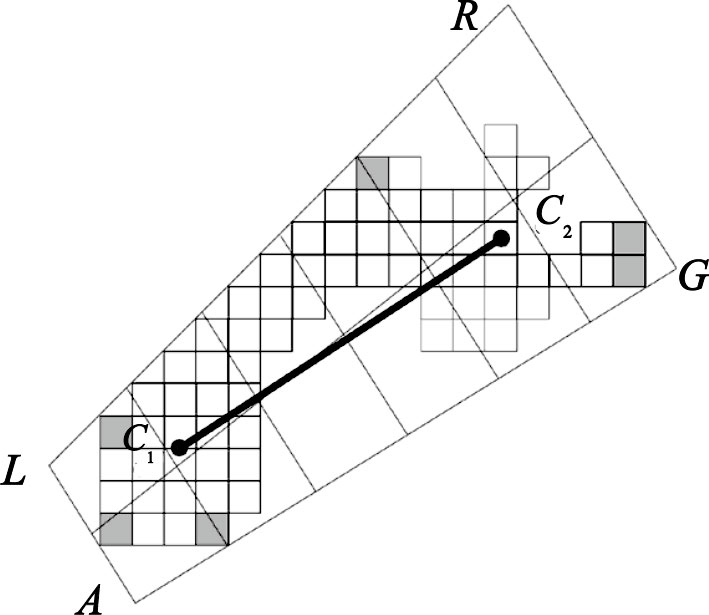

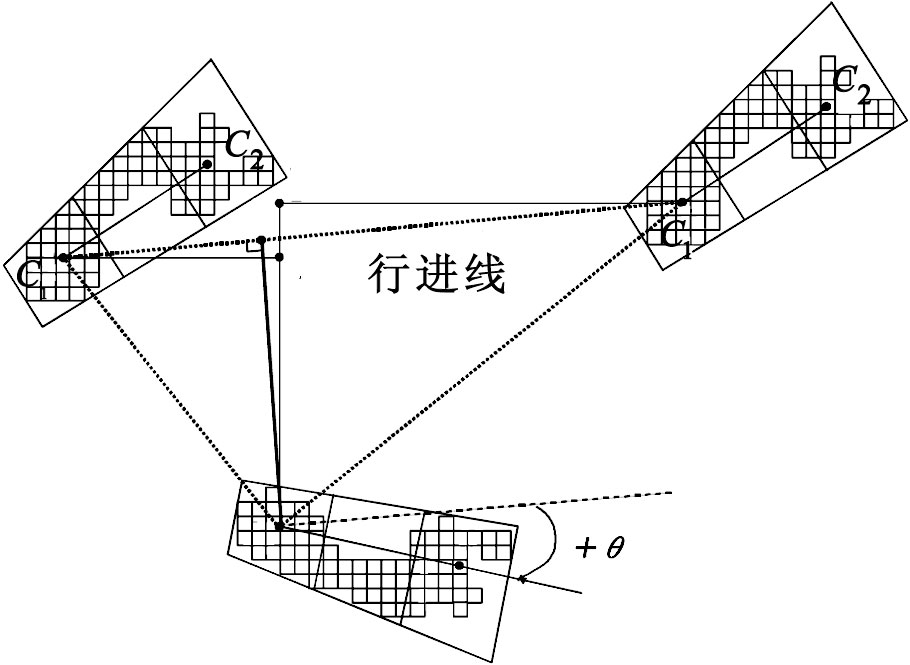

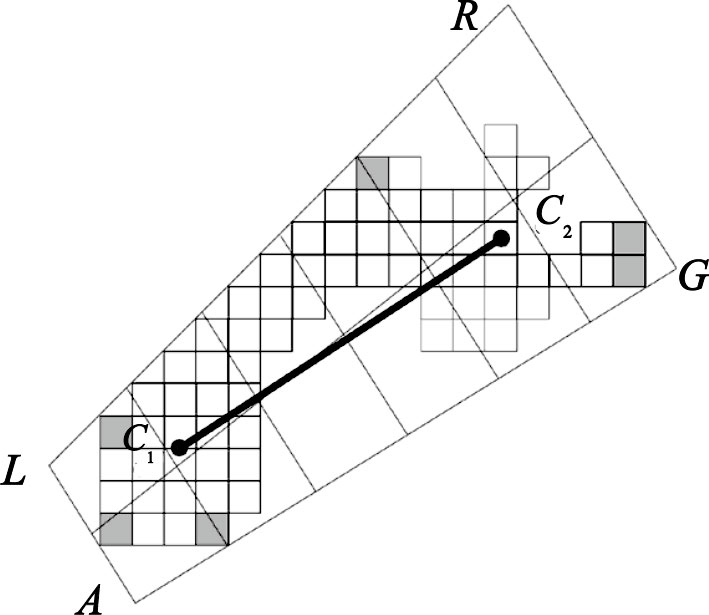

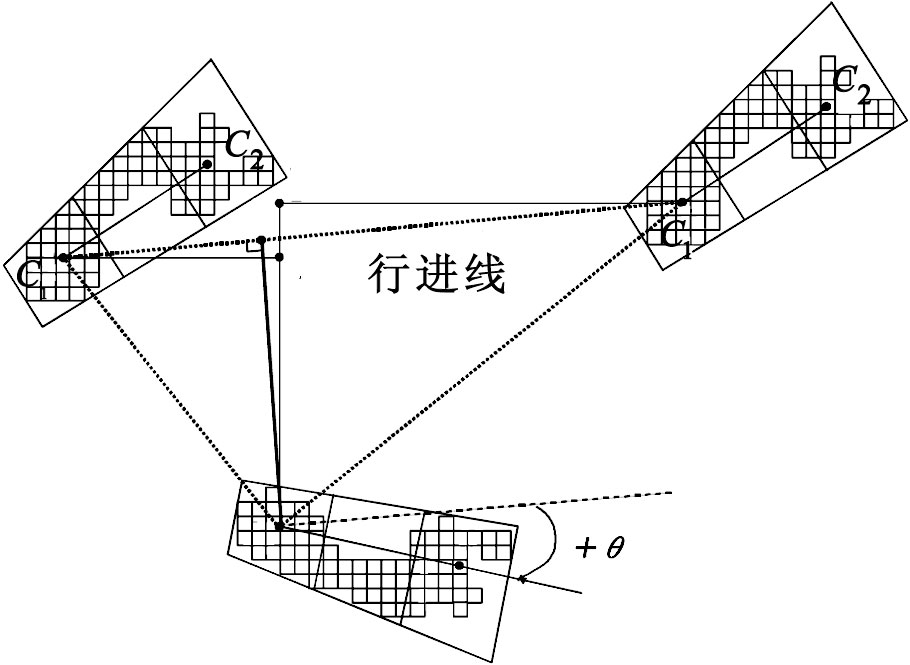

如圖 1所示,陰影區ALRG為左腳整個著力區域,C1、C2分別表示腳跟和腳尖區域中心點,C1和C2的連線表示左腳的幾何中心連線。在人體行走過程中,腳底與地面的瞬時接觸面均為如圖 1中類似的陰影區域,而C1和C2點卻是不斷變化的,如圖 2所示。

圖1

左腳著力區域及中心示意圖

Figure1.

Sketch of heel stressed area and center

圖1

左腳著力區域及中心示意圖

Figure1.

Sketch of heel stressed area and center

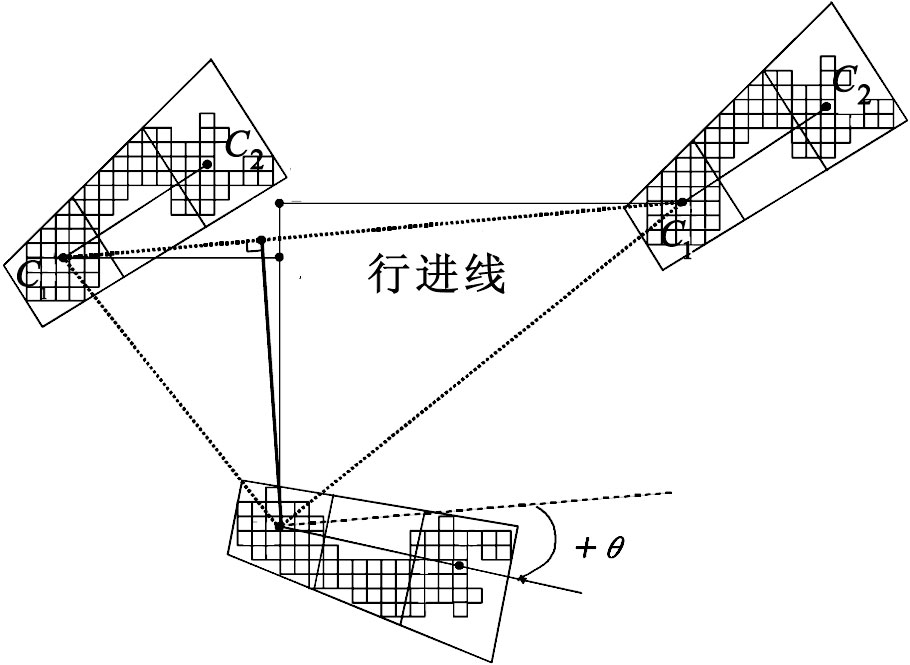

圖2

行走時足底壓力中心線變化圖

Figure2.

Sketch of tiptoe stressed area and center

圖2

行走時足底壓力中心線變化圖

Figure2.

Sketch of tiptoe stressed area and center

1.1.2 足底接觸壓力狀況測試的原理

足底壓力測定的發展過程及使用技術可分為腳印法、足底壓力掃描器、測力板及測力臺、壓力鞋及壓力鞋墊[10]。腳印法只能根據足印的形態及深淺做出大致判斷,足底壓力掃描技術是依據足印影像的光強度正比于壓力。腳印法與直接壓力掃描都是定性分析,足底受力的大小只能根據圖像的變化做大致的判定,不能給出定量的足底壓力值。

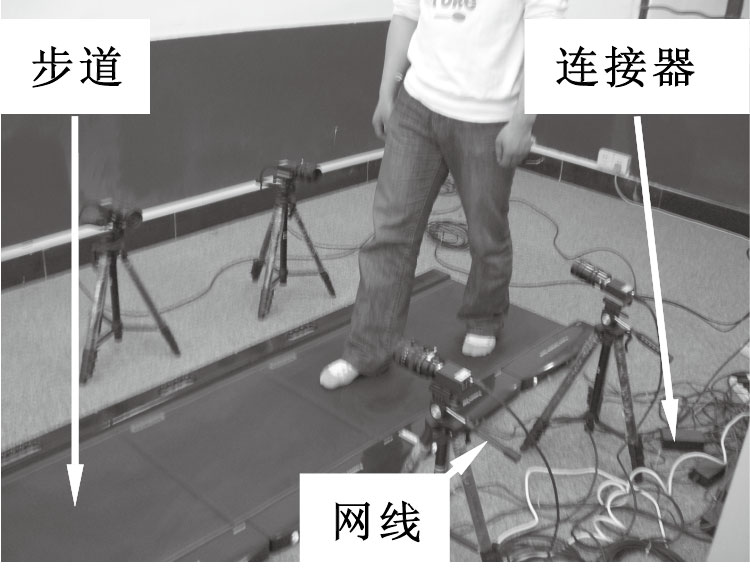

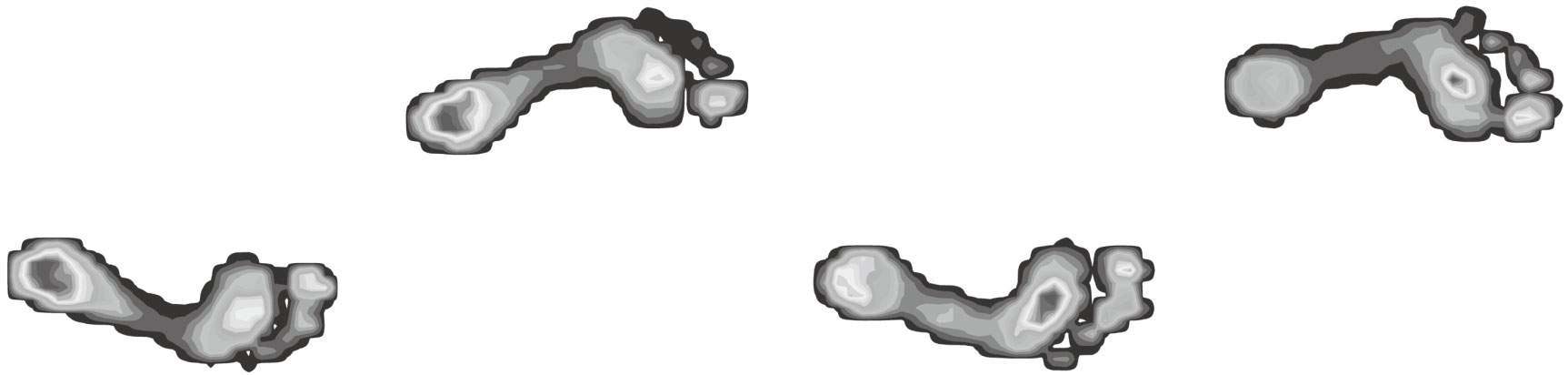

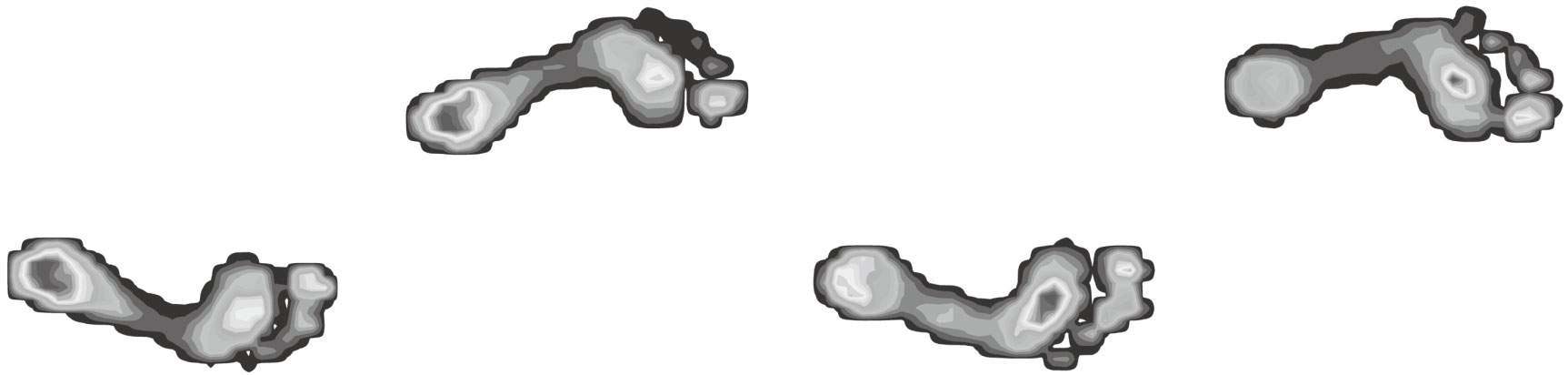

在足底布置密集的壓力傳感器,可以測得足底接觸部位的壓力數值。本文把著力部位通過圖像采集的方法實時顯示,可以測得行走過程中實時的足印幀的圖像。如圖 3所示,本文采用的足底壓力采集系統是由4塊有效測試面積500 mm×500 mm的測試板組成。每塊板下布置了點陣密度4 個/cm2的力傳感器,每個傳感器的量程為0~100 N/cm2。因此,每塊測試板下布置有10 000個力傳感器,系統的測量面積為2 000 mm×500 mm,在足底壓力分布采集時每次腳印落在一塊板上,共采集4個腳印,左、右腳印各兩次,如圖 4所示。

圖3

足底壓力分布試驗

Figure3.

Plantar pressure distribution test

圖3

足底壓力分布試驗

Figure3.

Plantar pressure distribution test

1.2 足底幾何中心及中心線計算

本系統中COA的點指的是當前幀的COA的點,其計算方法為

| $\begin{align} & COA\_X=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}j)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,,i為行值,j為列值;

| $\begin{align} & COA\_Y=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}i)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,,i為行值,j為列值。

1.3 足底壓力分布的壓力中心及壓力中心線計算

COP的點指的是當前幀的COP的點,壓力中心線表示當前打開數據文件中所有幀的COP的點的連線,其計算方法為

| $\begin{align} & COP\_X=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}j)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,i為行值,j為列值;

| $\begin{align} & COP\_Y=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}j)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,i為行值,j為列值。

2 實驗過程

2.1 研究對象

本研究對象選取體重、身高相近的正常健康青年人男性、女性受試者各7名,年齡19~21歲,平均20.6歲,體重45~67 kg,平均54.6 kg,如表 1所示。

2.2 研究方法

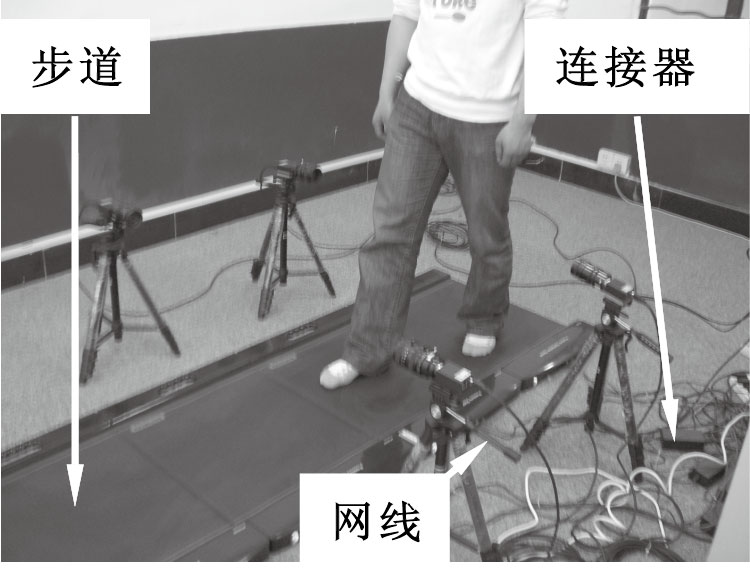

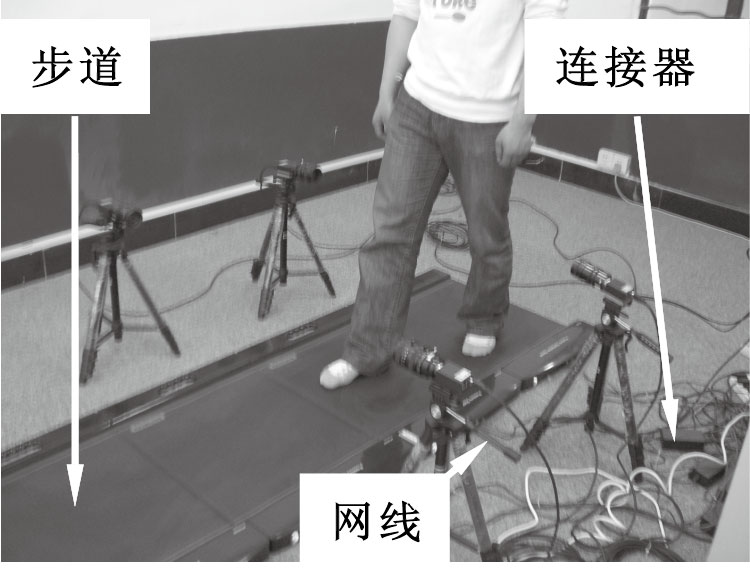

采用安徽埃力智能科技有限公司的足底壓力采集及分析系統對所有受試者進行足底壓力分析檢測。該系統包括數字壓力步道、連接器和網線、采集系統系統和數據分析系統等部分,系統采樣頻率100 Hz,綜合精度≤5%。

測試之前采集所有受試者信息。青年人的足底壓力采集及分析在上海醫療器械高等專科學校步態實驗室進行。如圖 3所示,受試者脫掉鞋子,穿著襪子從距離步道之前2 m距離處開始行走,并在數字壓力步道上以正常步速,自由步行完成測試過程。

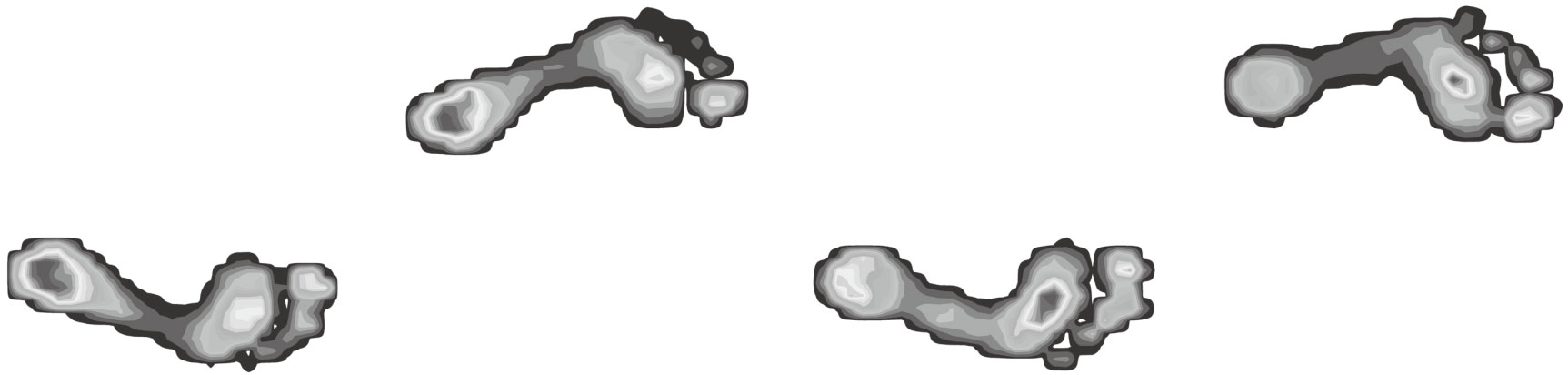

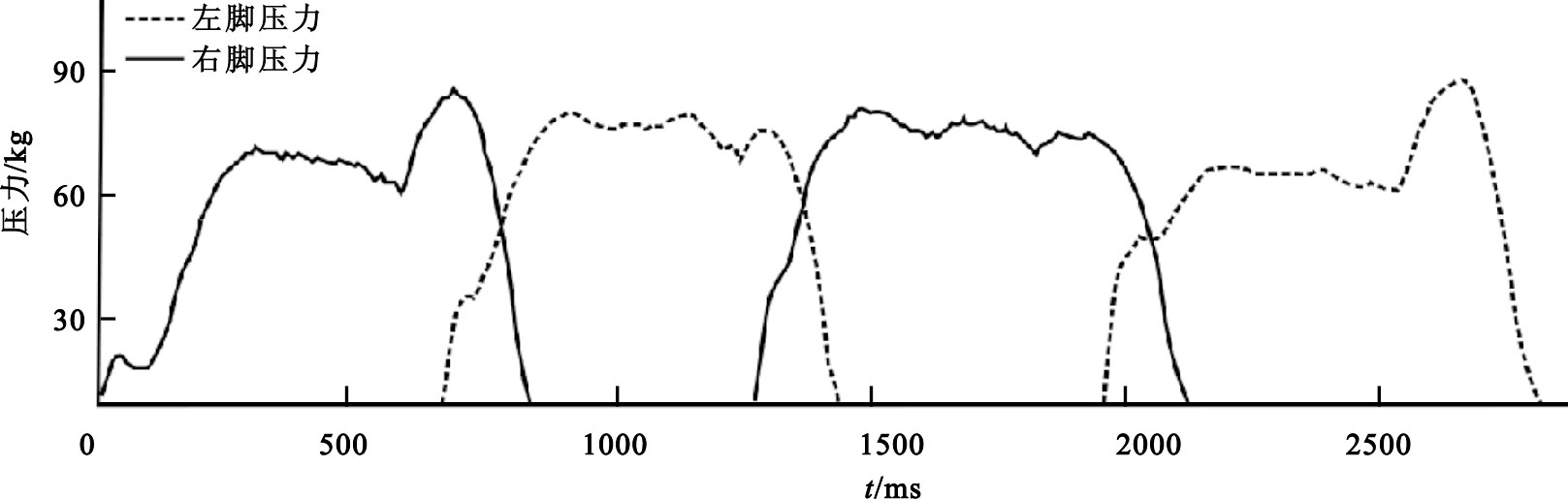

根據測試及分析系統的計算方法,見式(1)~(4),為了取得準確的步態數據,測試時采集左、右腳各兩次的足底壓力進行分析,即采集兩個步態周期,如圖 5所示。

圖4

實時檢測足底壓力分布

Figure4.

Real-time detection of plantar pressure distribution

圖4

實時檢測足底壓力分布

Figure4.

Real-time detection of plantar pressure distribution

圖5

行走時左、右腳足底壓力

Figure5.

Plantar pressure of two feet while walking

圖5

行走時左、右腳足底壓力

Figure5.

Plantar pressure of two feet while walking

2.3 觀察指標

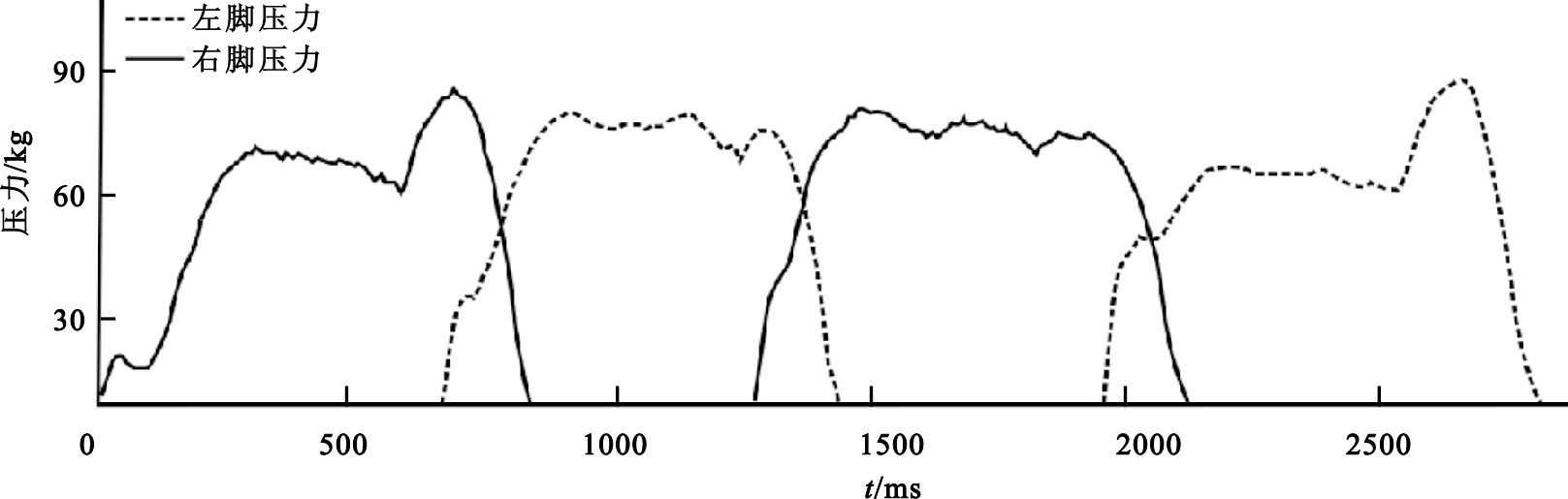

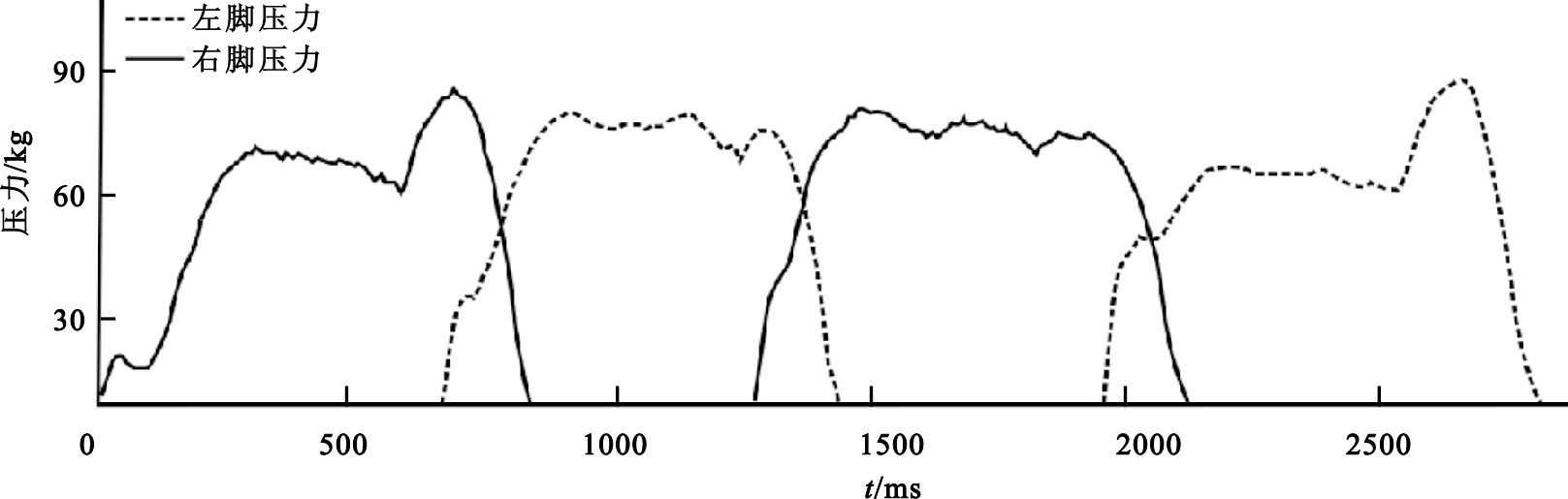

試驗中,我們采集到行走的時間參數(支撐時間和擺動時間)、空間參數(步長、步寬、步向角等)和垂向足底壓力(見圖 5)。本文主要以足底壓力參數作為評估指標,對受試者的步態及其平衡能力進行分析。

3 實驗結果與分析

測試時,x軸表示步道的長度方向(取值范圍:0~400,尺寸0~2 000 mm),y軸表示步道的寬度方向(取值范圍:0~100,尺寸0~500 mm),則

| $y=\frac{\sum\limits_{i=0}^{N}{{{y}_{i}}}}{N},SD=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=0}^{N}{{{({{y}_{i}}-y)}^{2}}}}{N}},RSD=\frac{SD}{y},$ |

式中yi、y、SD、RSD分別為受試者y向坐標、y向坐標平均值、y軸標準偏差和相對標準偏差。N為采集到的每位受試者y向坐標的個數。隨機選取男性和女性受試者各一名(文中選取受試者1和受試者5),以其數據和所有男、女性受試者的足底壓力數據進行分析,如表 2所示。

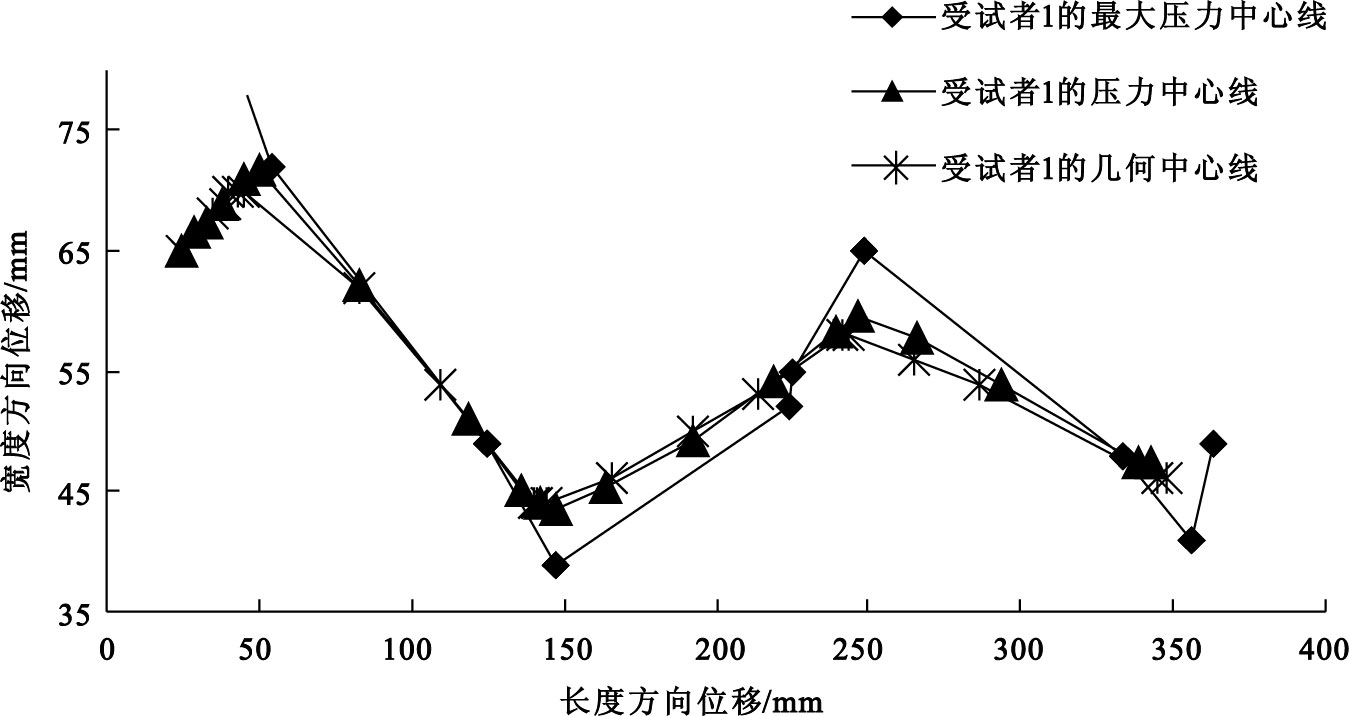

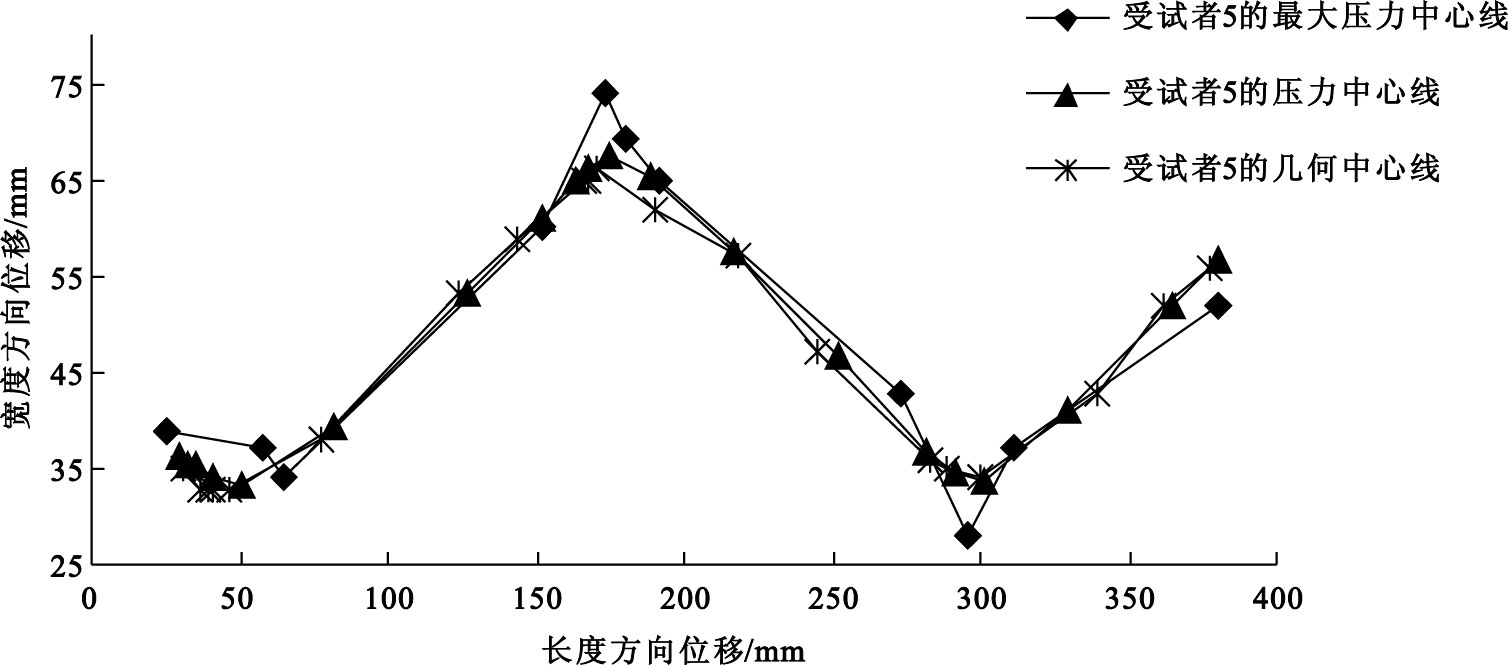

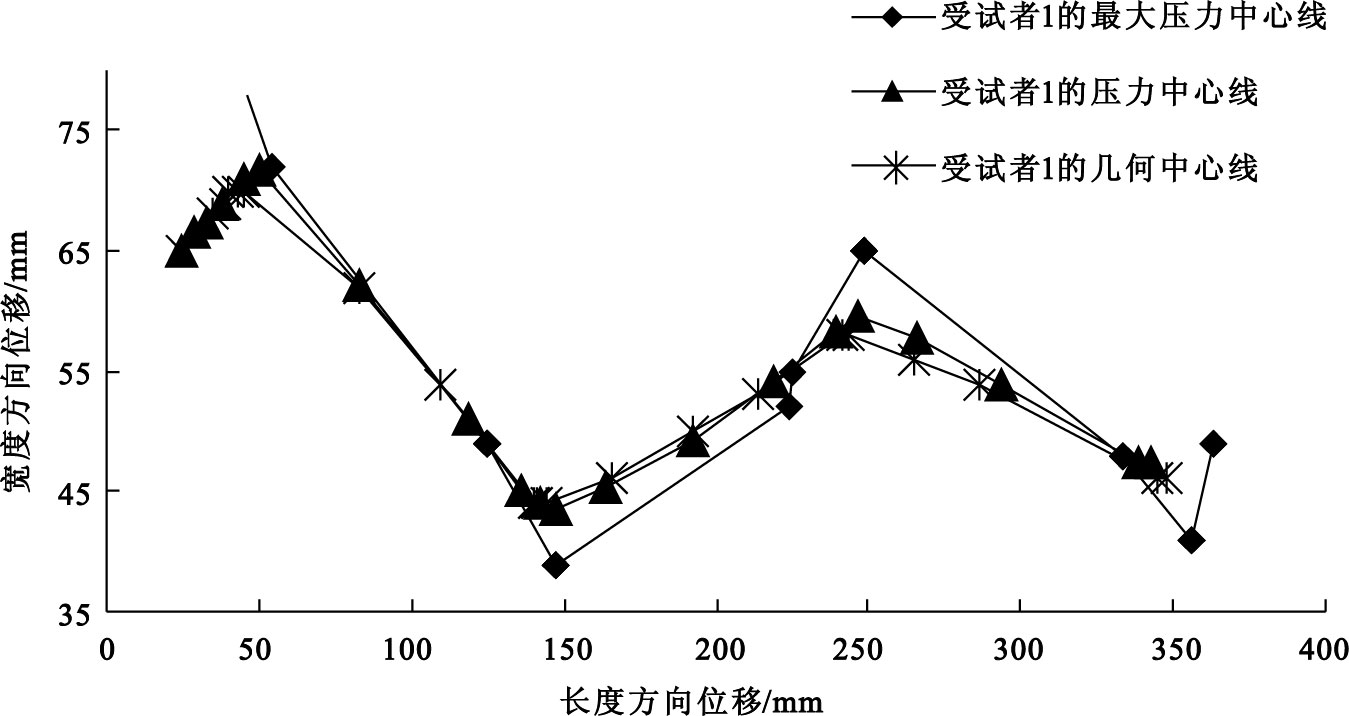

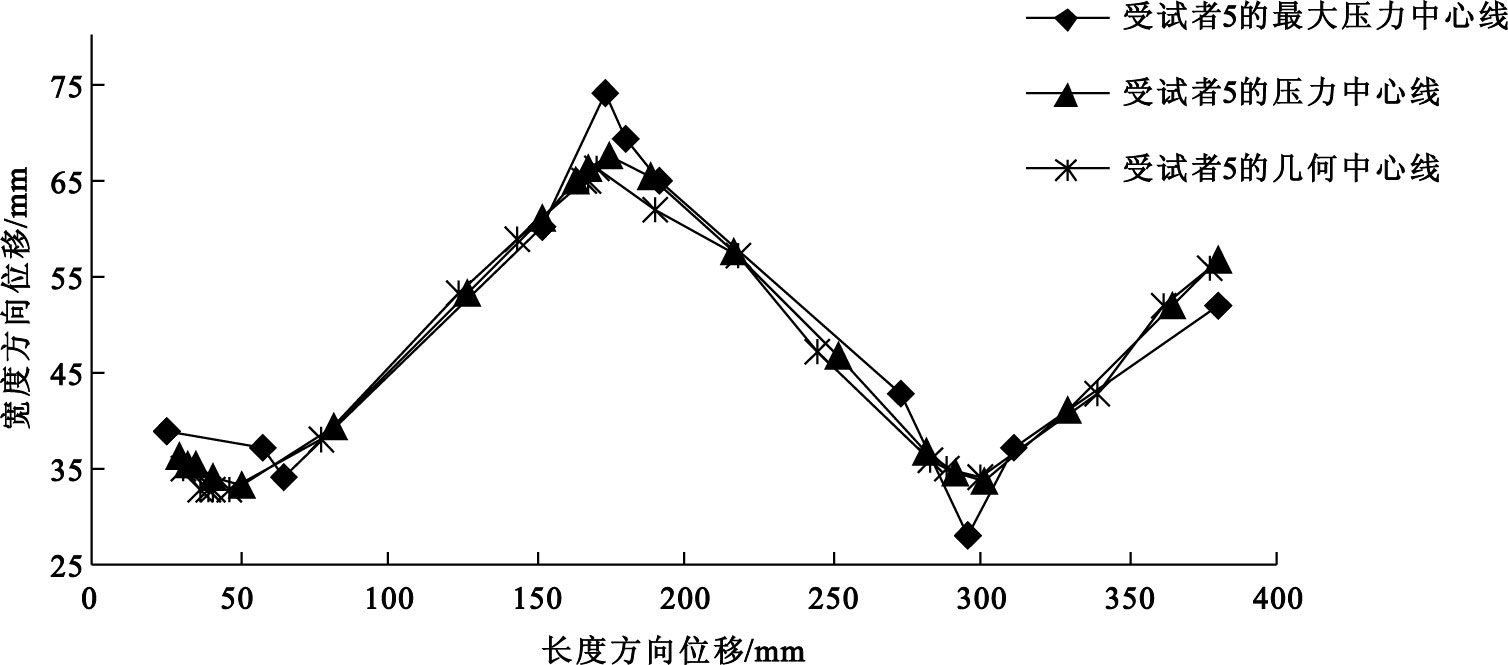

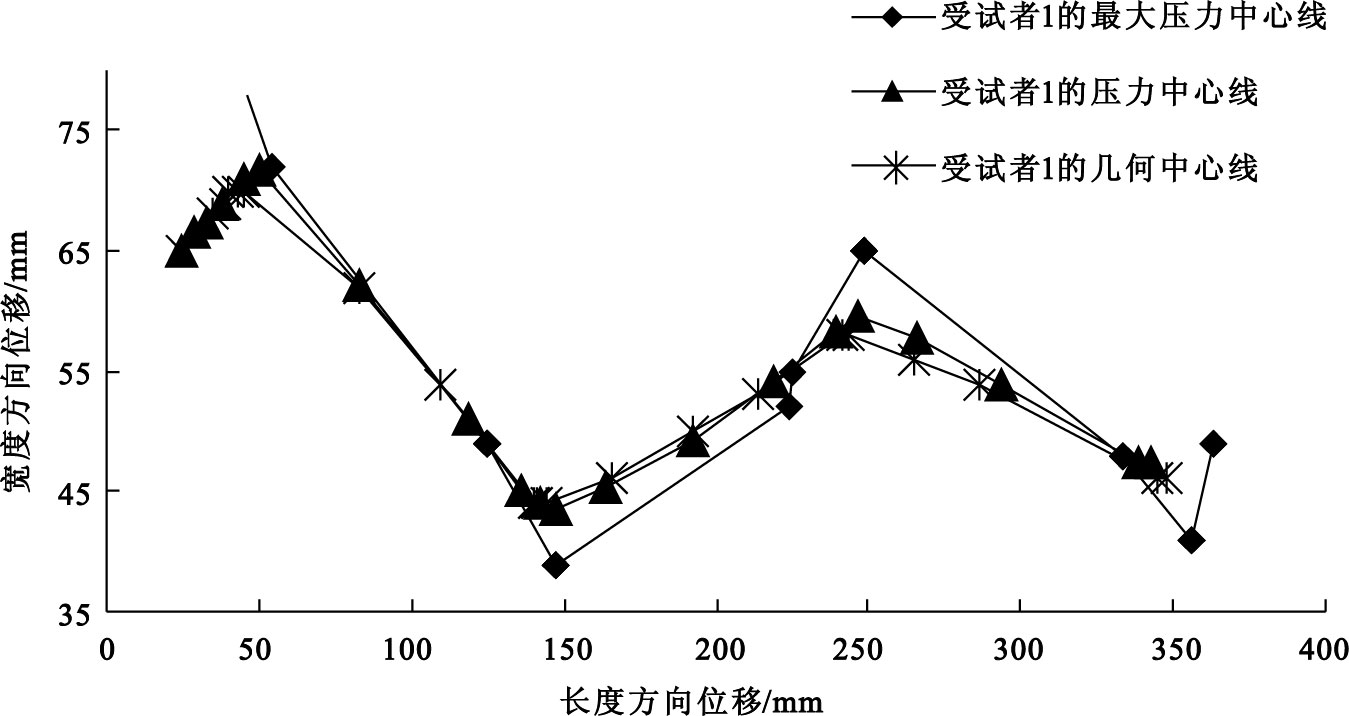

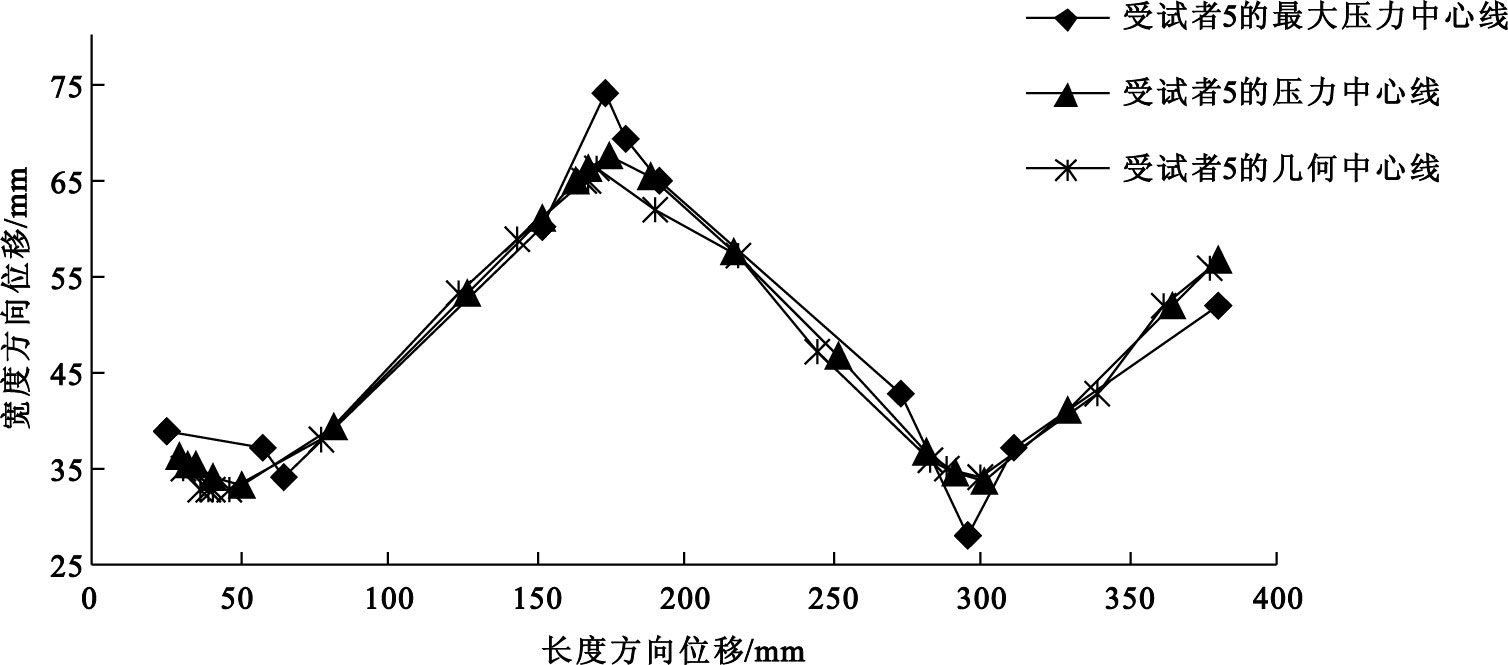

隨機選取受試者1(女)和受試者5(男)行走時的最大壓力中心線、壓力中心線和幾何中心線進行分析,如圖 6、7所示。

圖6

受試者1(女)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure6.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 1 (female)

圖6

受試者1(女)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure6.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 1 (female)

圖7

受試者5(男)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure7.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 5 (male)

圖7

受試者5(男)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure7.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 5 (male)

分析結果如下:

(1)受試者1(女性)和受試者5(男性)各自的最大壓力中心線、壓力中心線和幾何中心線變化均趨向一致,和性別無關。

(2)受試者均為步行能力方面沒有疾患的正常人,但行走時幾何中線與縱向直線仍有一定偏移,這說明人體行走穩定性的幾何中心線和壓力中心線是不同的。

(3)同一時刻,同一個受試者的最大壓力中心y向數值與壓力中心y向數值差異較大,而壓力中心線和幾何中心線接近但不重合。

(4)可用y軸標準偏差SD和相對標準偏差RSD來分別表示受試者行走時足底壓力中心線的偏移量大小。由表 2和測試數據綜合分析可知,女性行走時這兩項的值均小于男性。

4 討論

當人體運動狀態發生變化或足部結構發生一些病變以及造成功能障礙時,足底壓力中心軌跡和壓強分布都會發生相應的改變[6-10]。因此,步行時足底與支撐面之間壓力分布的軌跡反映了下肢乃至全身的生理、結構和功能等方面的信息,通過研究足底壓力中心線和幾何中心線,可以獲知:

(1)壓力中心軌跡揭示運動穩定性:COP是行走過程中重心瞬時位置,在靜態姿勢中保持平衡時重心線必然要通過足底接觸面的COA。而步行過程中由于支撐面的不斷轉換,下肢的擺動以及軀干、上肢姿勢的變換,其平衡調節比靜態姿勢下要困難得多。因此,步行的過程是一種不斷追求取得動態平衡的過程。而幾何中心是足底接觸面的中心,文中得到的足底壓力中心偏移幾何中心線的數值大小(見圖 6)可以更直觀地反應受試者步行時的平衡能力和運動的穩定性;

(2)從實驗結果可以看出,女性受試者的最大壓力中心和幾何中心向壓力中心坐標值偏移量均小于男性受試者,這說明選取的樣本中女性行走時重心晃動幅度要小于男性,女性受試者行走穩定性要好于男性受試者。

由于步速等因素會影響行走時對地面的沖擊力,因此受試者的步速、心情和健康狀況等影響步態的參數也會影響足底壓力的測試數據。因此,本研究可通過測試同一個人不同年齡、不同健康狀態時的足底壓力,為臨床醫生診斷足部乃至下肢病變提供參考數據。本研究還可進一步用于下肢和足部殘疾人的足底壓力研究,通過檢測并評估下肢矯形器的佩戴適應性,從而指導下肢康復器具和足部矯形器的設計。

引言

人類步行的步態周期是指足跟著地到同側足跟再次著地的時間[1]。正常步態周期可分為支撐期和擺動期,正常人步態支撐階段足底壓力垂直力呈對稱性雙峰曲線[2],前蹬著地時出現第一峰值,中間支撐時地面反作用力小于體重,呈現一波谷,后蹬階段又出現第二峰值,峰值約為體重的110%。

足底壓力研究開始于1872年Carlet首次用鞋底充氣墊記錄足-地接觸壓力[3]。1882年英國人Beely研究了站立于薄層沙子上受試者的足底壓力。1930年,Morton測量橡膠受壓后的變形并求得壓力,得到了足底壓力值。而最早精確測量足上的動力學參數,是1938年由Elftman設計的測力板來實現的[4]。現代生物力學測力板系統有瑞士的KISTLER、美國的AMTI和英國的MUSGRAVE[5]。國內,1986年上海第九人民醫院研制的S9-1能顯示三維足-地作用力,1990年北京軍區總醫院研制的IG4-3可進行步態的運動學及動力學分析。

一些常見的足部畸形,如足外翻、扁平足等,其足底壓力分布均有其規律性的特征[6]。因此足底壓力可用于足疾診斷和足部手術效果判定,如劉金祥等[7]研究了對先天性馬蹄內翻足平衡矯正畸形的手術療效和臨床足底壓力的綜合評價。

當人體的腳部與地面接觸時,由于重力的作用,腳部會向地面施加一個壓力,而通過壓力的作用點形成的軌跡,我們稱之為壓力中心軌跡。在正常人的一個步態周期開始階段,壓力中心首先會在足跟著地時產生,隨著身體向前移動;在步態完成時,壓力中心會逐漸移動到足部的第1跖骨區域;壓力中心軌跡的變化可以非常形象地揭示出步態的平衡性與穩定性。人體整個下肢關節的運動包括肌肉、韌帶、骨骼等以及身體重心的改變,都會對壓力中心軌跡的變化產生影響[8-9]。

本文首先介紹了基于足印幀技術的足底壓力分布幾何中心(center of geometry area,COA)及壓力中心(center of pressure,COP)的定義及測試原理,應用Walkway Acquisition足底壓力采集系統,采集131名青年人正常速度行走的足底壓力、步速、步幅及壓力中心線等參數,接著以Analysis系統分析并提取了體重、身高相近的男性、女性各7名測試者的足底壓力參數特征,得到行走時測試對象足底的幾何中心線和壓力中心線變化規律。

1 足底壓力分布測試及分析系統原理

1.1 足底壓力分布的幾何中心線和壓力中心線

1.1.1 足底幾何中心及幾何中心線

如圖 1所示,陰影區ALRG為左腳整個著力區域,C1、C2分別表示腳跟和腳尖區域中心點,C1和C2的連線表示左腳的幾何中心連線。在人體行走過程中,腳底與地面的瞬時接觸面均為如圖 1中類似的陰影區域,而C1和C2點卻是不斷變化的,如圖 2所示。

圖1

左腳著力區域及中心示意圖

Figure1.

Sketch of heel stressed area and center

圖1

左腳著力區域及中心示意圖

Figure1.

Sketch of heel stressed area and center

圖2

行走時足底壓力中心線變化圖

Figure2.

Sketch of tiptoe stressed area and center

圖2

行走時足底壓力中心線變化圖

Figure2.

Sketch of tiptoe stressed area and center

1.1.2 足底接觸壓力狀況測試的原理

足底壓力測定的發展過程及使用技術可分為腳印法、足底壓力掃描器、測力板及測力臺、壓力鞋及壓力鞋墊[10]。腳印法只能根據足印的形態及深淺做出大致判斷,足底壓力掃描技術是依據足印影像的光強度正比于壓力。腳印法與直接壓力掃描都是定性分析,足底受力的大小只能根據圖像的變化做大致的判定,不能給出定量的足底壓力值。

在足底布置密集的壓力傳感器,可以測得足底接觸部位的壓力數值。本文把著力部位通過圖像采集的方法實時顯示,可以測得行走過程中實時的足印幀的圖像。如圖 3所示,本文采用的足底壓力采集系統是由4塊有效測試面積500 mm×500 mm的測試板組成。每塊板下布置了點陣密度4 個/cm2的力傳感器,每個傳感器的量程為0~100 N/cm2。因此,每塊測試板下布置有10 000個力傳感器,系統的測量面積為2 000 mm×500 mm,在足底壓力分布采集時每次腳印落在一塊板上,共采集4個腳印,左、右腳印各兩次,如圖 4所示。

圖3

足底壓力分布試驗

Figure3.

Plantar pressure distribution test

圖3

足底壓力分布試驗

Figure3.

Plantar pressure distribution test

1.2 足底幾何中心及中心線計算

本系統中COA的點指的是當前幀的COA的點,其計算方法為

| $\begin{align} & COA\_X=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}j)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,,i為行值,j為列值;

| $\begin{align} & COA\_Y=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}i)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,,i為行值,j為列值。

1.3 足底壓力分布的壓力中心及壓力中心線計算

COP的點指的是當前幀的COP的點,壓力中心線表示當前打開數據文件中所有幀的COP的點的連線,其計算方法為

| $\begin{align} & COP\_X=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}j)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,i為行值,j為列值;

| $\begin{align} & COP\_Y=(\sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{m\_f}}Pressure\left[ i \right]{{\left[ j \right]}^{*}}j)/ \\ & \sum\limits_{i=0}^{100}{\sum\limits_{j=0}^{100}{f\left( i,j \right)}}, \\ \end{align}$ |

式中m_fPressure[i][j]為i行j列的壓力值,i為行值,j為列值。

2 實驗過程

2.1 研究對象

本研究對象選取體重、身高相近的正常健康青年人男性、女性受試者各7名,年齡19~21歲,平均20.6歲,體重45~67 kg,平均54.6 kg,如表 1所示。

2.2 研究方法

采用安徽埃力智能科技有限公司的足底壓力采集及分析系統對所有受試者進行足底壓力分析檢測。該系統包括數字壓力步道、連接器和網線、采集系統系統和數據分析系統等部分,系統采樣頻率100 Hz,綜合精度≤5%。

測試之前采集所有受試者信息。青年人的足底壓力采集及分析在上海醫療器械高等專科學校步態實驗室進行。如圖 3所示,受試者脫掉鞋子,穿著襪子從距離步道之前2 m距離處開始行走,并在數字壓力步道上以正常步速,自由步行完成測試過程。

根據測試及分析系統的計算方法,見式(1)~(4),為了取得準確的步態數據,測試時采集左、右腳各兩次的足底壓力進行分析,即采集兩個步態周期,如圖 5所示。

圖4

實時檢測足底壓力分布

Figure4.

Real-time detection of plantar pressure distribution

圖4

實時檢測足底壓力分布

Figure4.

Real-time detection of plantar pressure distribution

圖5

行走時左、右腳足底壓力

Figure5.

Plantar pressure of two feet while walking

圖5

行走時左、右腳足底壓力

Figure5.

Plantar pressure of two feet while walking

2.3 觀察指標

試驗中,我們采集到行走的時間參數(支撐時間和擺動時間)、空間參數(步長、步寬、步向角等)和垂向足底壓力(見圖 5)。本文主要以足底壓力參數作為評估指標,對受試者的步態及其平衡能力進行分析。

3 實驗結果與分析

測試時,x軸表示步道的長度方向(取值范圍:0~400,尺寸0~2 000 mm),y軸表示步道的寬度方向(取值范圍:0~100,尺寸0~500 mm),則

| $y=\frac{\sum\limits_{i=0}^{N}{{{y}_{i}}}}{N},SD=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=0}^{N}{{{({{y}_{i}}-y)}^{2}}}}{N}},RSD=\frac{SD}{y},$ |

式中yi、y、SD、RSD分別為受試者y向坐標、y向坐標平均值、y軸標準偏差和相對標準偏差。N為采集到的每位受試者y向坐標的個數。隨機選取男性和女性受試者各一名(文中選取受試者1和受試者5),以其數據和所有男、女性受試者的足底壓力數據進行分析,如表 2所示。

隨機選取受試者1(女)和受試者5(男)行走時的最大壓力中心線、壓力中心線和幾何中心線進行分析,如圖 6、7所示。

圖6

受試者1(女)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure6.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 1 (female)

圖6

受試者1(女)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure6.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 1 (female)

圖7

受試者5(男)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure7.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 5 (male)

圖7

受試者5(男)行走時足底最大壓力中心線/壓力中心線/幾何中心線變化圖

Figure7.

Comparison chart among maximum pressure center line,pressure center line and the geometric center line of subject 5 (male)

分析結果如下:

(1)受試者1(女性)和受試者5(男性)各自的最大壓力中心線、壓力中心線和幾何中心線變化均趨向一致,和性別無關。

(2)受試者均為步行能力方面沒有疾患的正常人,但行走時幾何中線與縱向直線仍有一定偏移,這說明人體行走穩定性的幾何中心線和壓力中心線是不同的。

(3)同一時刻,同一個受試者的最大壓力中心y向數值與壓力中心y向數值差異較大,而壓力中心線和幾何中心線接近但不重合。

(4)可用y軸標準偏差SD和相對標準偏差RSD來分別表示受試者行走時足底壓力中心線的偏移量大小。由表 2和測試數據綜合分析可知,女性行走時這兩項的值均小于男性。

4 討論

當人體運動狀態發生變化或足部結構發生一些病變以及造成功能障礙時,足底壓力中心軌跡和壓強分布都會發生相應的改變[6-10]。因此,步行時足底與支撐面之間壓力分布的軌跡反映了下肢乃至全身的生理、結構和功能等方面的信息,通過研究足底壓力中心線和幾何中心線,可以獲知:

(1)壓力中心軌跡揭示運動穩定性:COP是行走過程中重心瞬時位置,在靜態姿勢中保持平衡時重心線必然要通過足底接觸面的COA。而步行過程中由于支撐面的不斷轉換,下肢的擺動以及軀干、上肢姿勢的變換,其平衡調節比靜態姿勢下要困難得多。因此,步行的過程是一種不斷追求取得動態平衡的過程。而幾何中心是足底接觸面的中心,文中得到的足底壓力中心偏移幾何中心線的數值大小(見圖 6)可以更直觀地反應受試者步行時的平衡能力和運動的穩定性;

(2)從實驗結果可以看出,女性受試者的最大壓力中心和幾何中心向壓力中心坐標值偏移量均小于男性受試者,這說明選取的樣本中女性行走時重心晃動幅度要小于男性,女性受試者行走穩定性要好于男性受試者。

由于步速等因素會影響行走時對地面的沖擊力,因此受試者的步速、心情和健康狀況等影響步態的參數也會影響足底壓力的測試數據。因此,本研究可通過測試同一個人不同年齡、不同健康狀態時的足底壓力,為臨床醫生診斷足部乃至下肢病變提供參考數據。本研究還可進一步用于下肢和足部殘疾人的足底壓力研究,通過檢測并評估下肢矯形器的佩戴適應性,從而指導下肢康復器具和足部矯形器的設計。