在ANSYS13.0軟件中建立6個上前牙及前頜骨的三維有限元模型,前牙以不銹鋼唇弓和腭側支架緊密固定。水平加載實驗中,對其雙側牽引鉤同一高度施加1.5 N水平向后牽引力,施力點距中切牙切緣分別為7~21 mm;垂直加載實驗中,在腭側支架中線上施加1.5 N垂直壓低力,施力點距中切牙切緣分別為4~16 mm。經求解得出各種工況下模型內各節點的三維位移和應力分布。水平加載中,牽引高度距中切牙切緣14 mm時,6個前牙的舌向位移和牙周膜的應力分布最為均勻;垂直加載中,作用點距中切牙切緣12 mm時,6個前牙的壓低位移和牙周膜的應力分布最為均勻。本研究認為標準大小的上頜6個前牙的阻抗中心(CRe)位于中切牙切緣根方14 mm、腭側12 mm處,可為正畸理論研究和臨床實踐提供指導。

引用本文: 蘇杰華, 劉佳莉, 張端強, 羅谷聲, 陳麗冰, 喻瀟男, 林志偉, 張健. 上頜前牙段阻抗中心定位的有限元研究. 生物醫學工程學雜志, 2014, 31(5): 994-1000. doi: 10.7507/1001-5515.20140187 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

外力施加于牙時,牙的移動受到牙周膜和牙槽骨的約束,將所有約束視為集中在牙齒上的某一點,這一點即阻抗中心(center of resistance,CRe)[1]。理論上當外力通過CRe時,牙齒將產生平移。影響牙CRe的因素包括牙根的形態、數目、牙槽骨高度和牙周膜的性質等。國內外學者分別采用光彈應力分析法、激光干涉法、磁感應測量法、活體測量法研究成組牙齒CRe的位置,但未得出一致的結論[2-6]。本實驗采用新的建模技術和有限元分析軟件,建立6個上前牙的三維有限元模型,分析其整體受不同方向的水平力和壓低力時,前牙的位移及牙周膜應力分布的趨勢,目的是研究其CRe的垂直向和矢狀向定位。

1 材料與方法

1.1 上前牙段三維有限元模型的建立

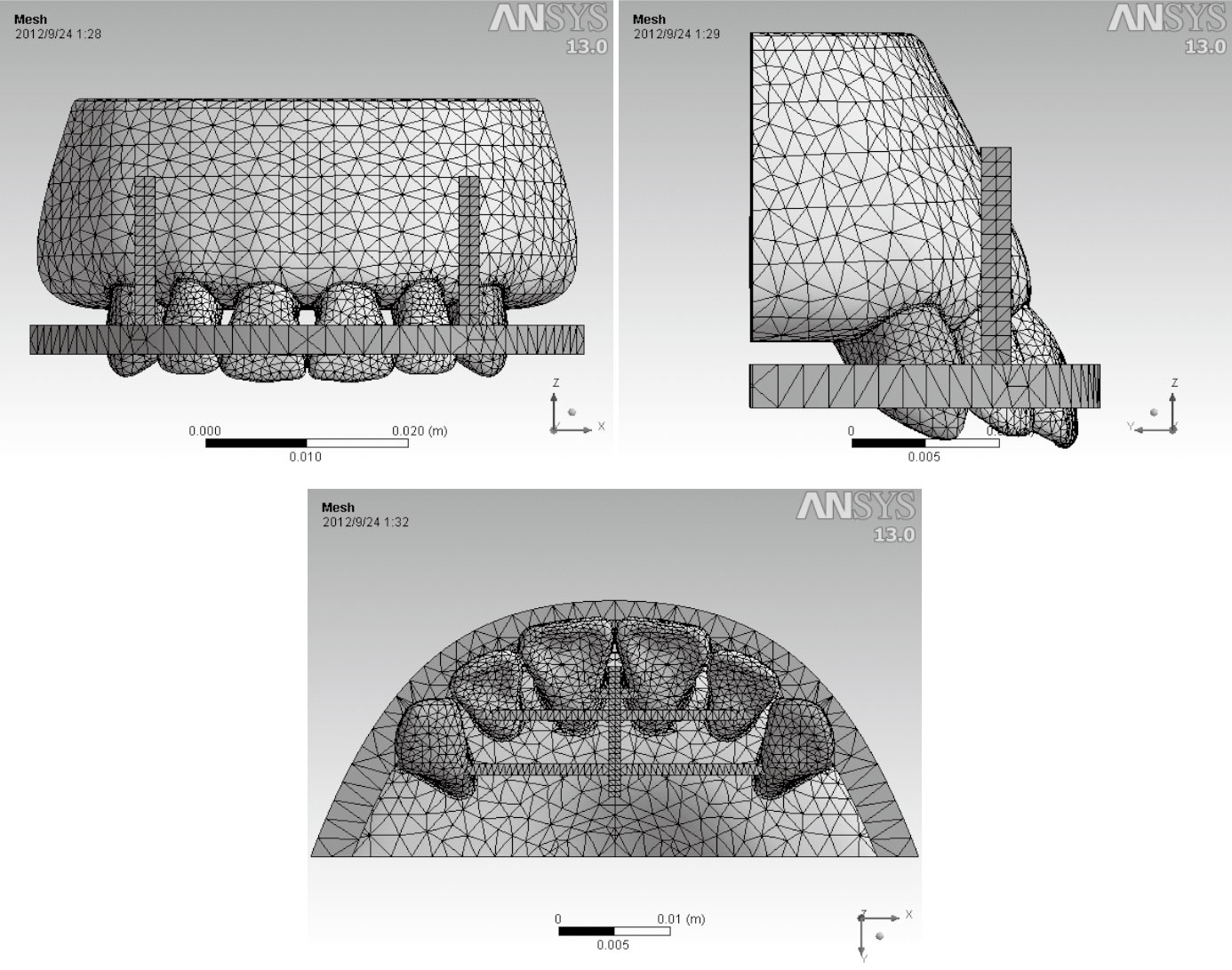

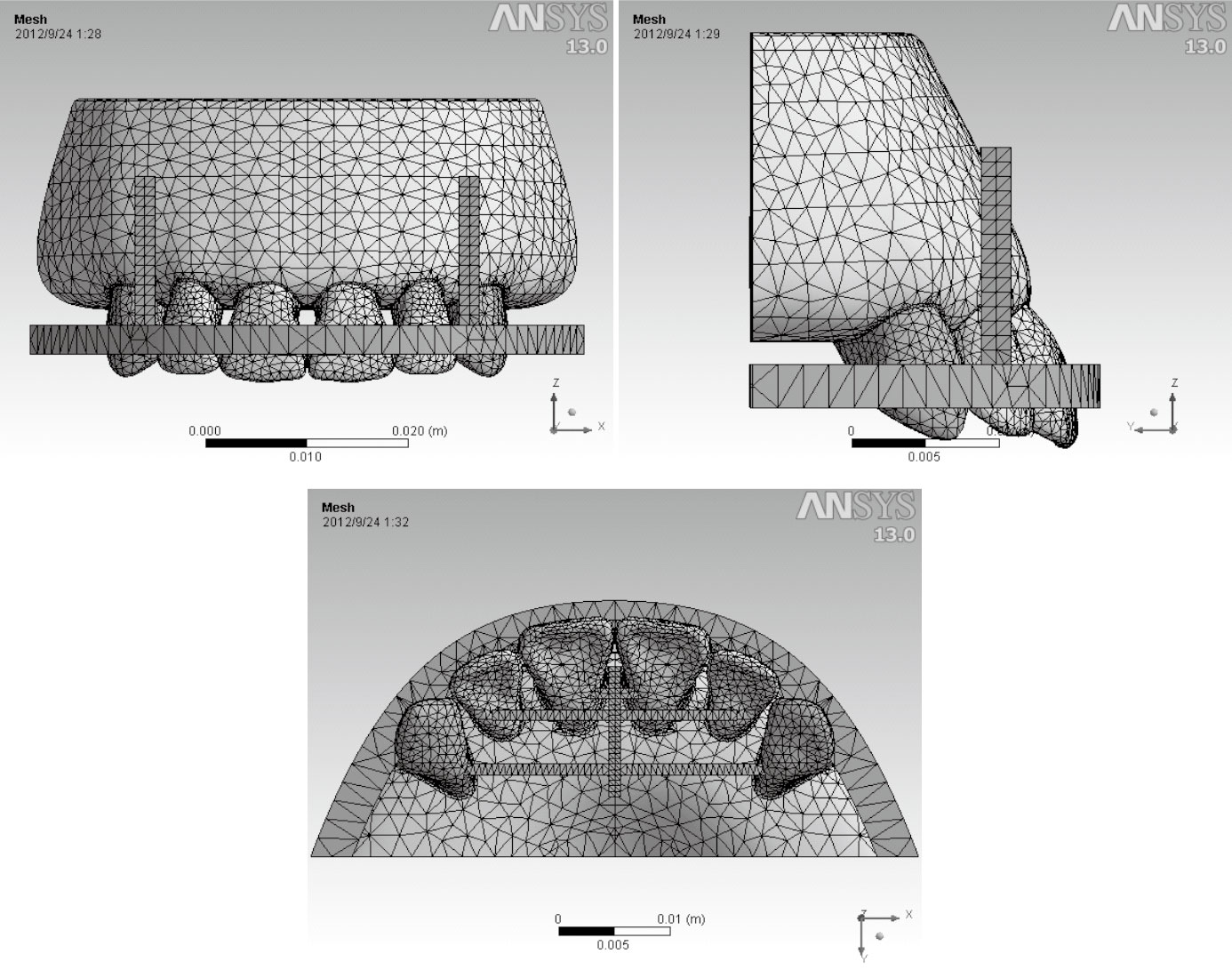

Nissin B3-305(32S)解剖形態人工牙按OPA-K直絲弓矯治技術排齊,以蠟型固定并雕塑為上頜骨解剖形態。模型采用Aquilion螺旋掃描CT獲取DICOM數據并導入Mimics 10.0,分離得到各個牙齒和頜骨外輪廓的點云數據,在Geomagics 9.0中進行優化并向外擴展0.25 mm形成各前牙的牙周膜模型后,以IGES格式導入ANSYS 13,形成上頜前牙及其牙周膜和牙槽骨的實體。

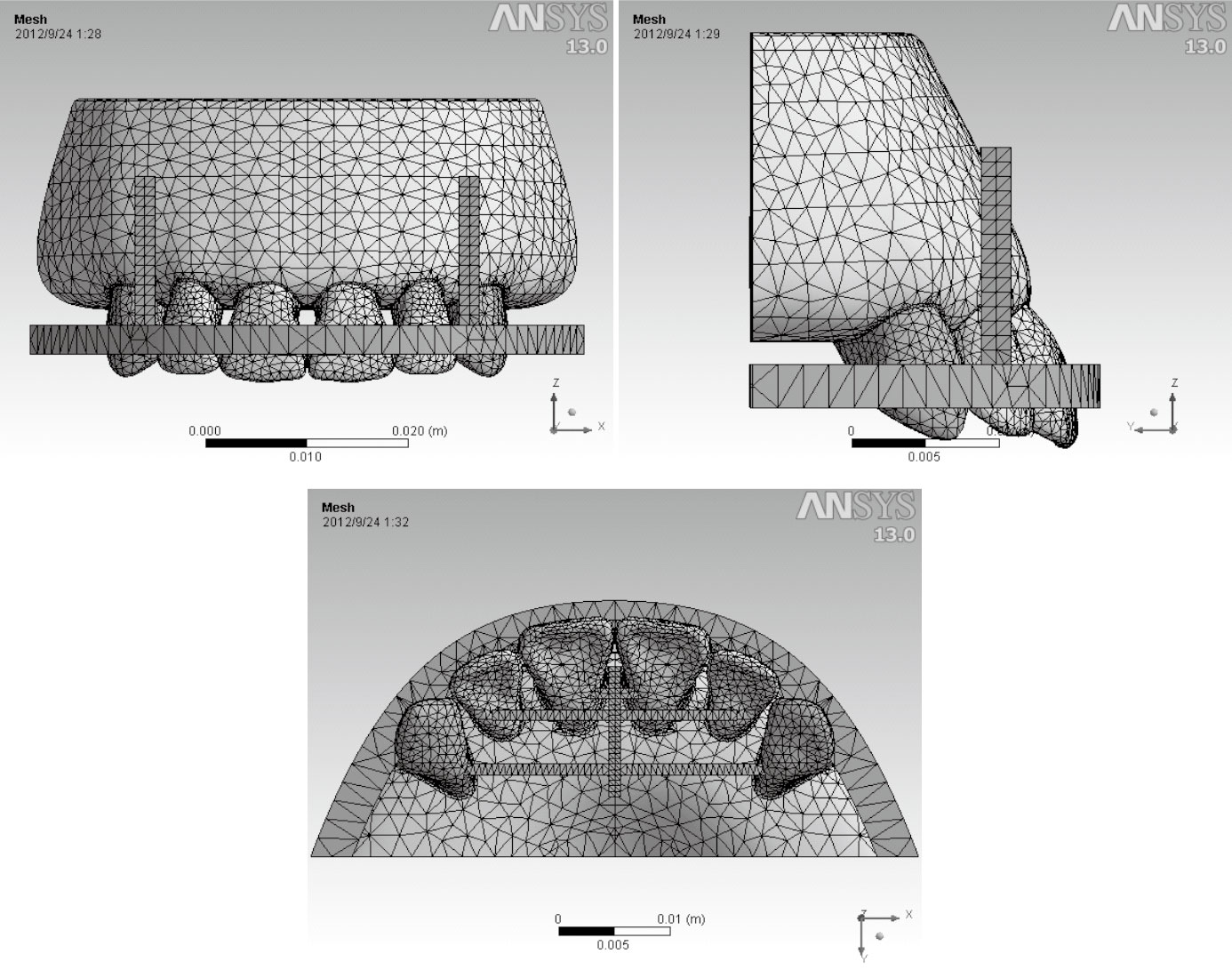

在ANSYS 13中按小坂肇[7]推薦的平均標準弓形曲線方程建立截面為3.0 mm×3.0 mm的不銹鋼方形弓絲,將6個前牙固接,弓絲中心位于中切牙切緣齦方4.5 mm處;在腭側構建截面為1.0 mm×1.0 mm的支架,將6個前牙固接,完成實體組裝。在Ansys Workbench中定義接觸關系,自動劃分網格后共生成個129 400個節點和71 735個單元。唇側不銹鋼弓絲剛性較大,結合腭側支架,可限制各前牙之間相對位移,模擬6個前牙緊密固定在一起的狀況。各種材料的參數參見文獻[8],建立的三維有限元模型如圖 1所示。

圖1

帶唇側牽引鉤和腭側支架的上頜前牙段三維有限元模型

Figure1.

Three-dimensional finite element model of maxillary anterior segment with labial hooks and lingual frame

圖1

帶唇側牽引鉤和腭側支架的上頜前牙段三維有限元模型

Figure1.

Three-dimensional finite element model of maxillary anterior segment with labial hooks and lingual frame

1.2 邊界條件和加載方式

本實驗研究上頜前牙的整體受不同方向(水平向和垂直向)加載后的位移和應力分布,故將頜骨的頂部和后部節點自由度完全約束。

水平向加載實驗共15種工況,分別在雙側牽引鉤同一高度施加1.5 N水平向后牽引力,施力點高度距中切牙切緣分別為7~21 mm,間隔1 mm;垂直向加載實驗共13種工況,分別在腭側支架中線上施加1.5 N垂直于咬合平面的壓低力,施力的位點距中切牙切緣分別為4~16 mm,間隔1 mm。

1.3 分析項目

1.3.1 牙齒的三維位移

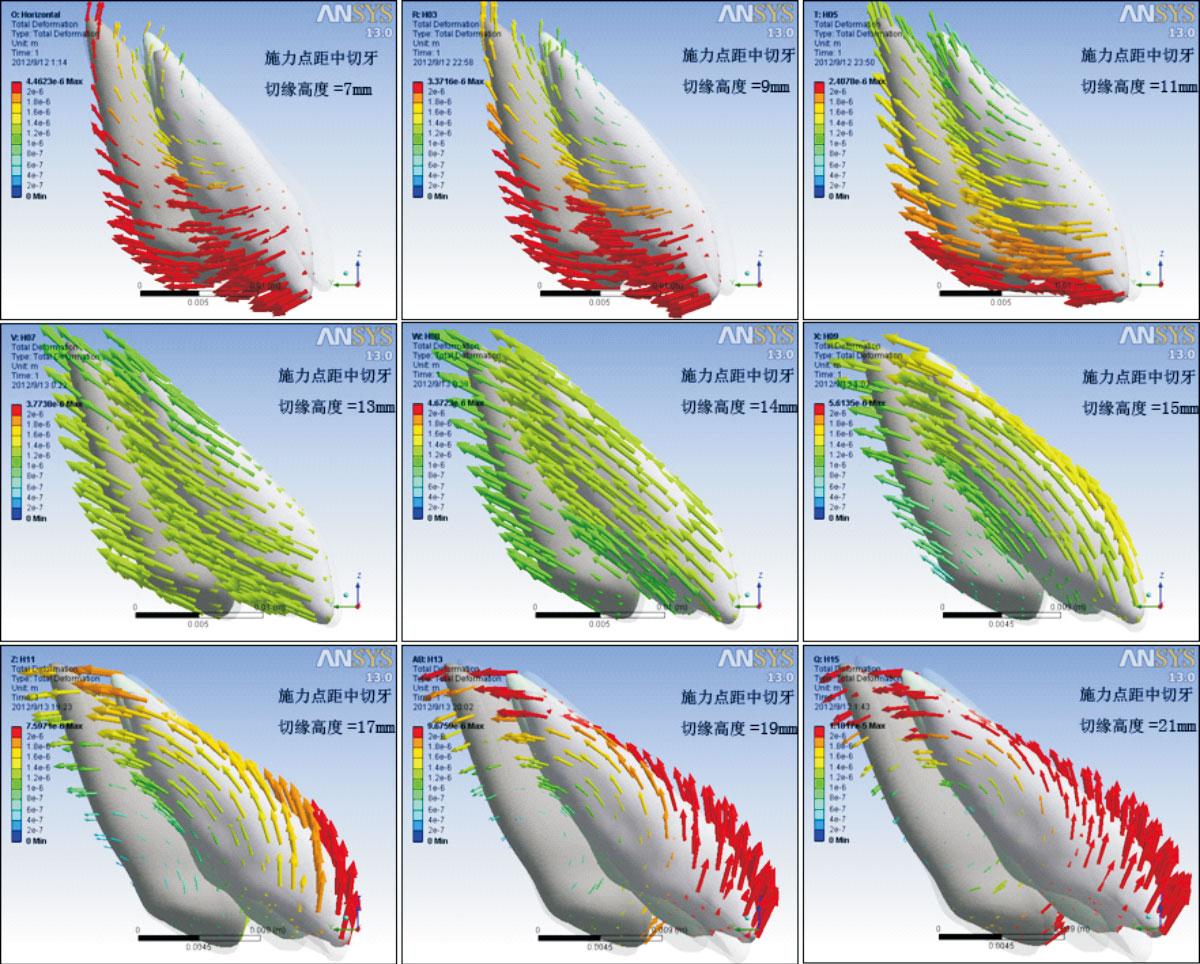

選取左側中切牙、側切牙和尖牙,提取其位移矢量進行分析,將位移放大500倍繪制成比例位移矢量云圖。分別從正面、側面和背面觀察,分別對水平向加載和垂直向加載各種工況下的位移矢量云圖進行比較。其中右側面觀察前牙的矢狀向位移較為直觀,可比性強,對實驗結果的判定意義最大。

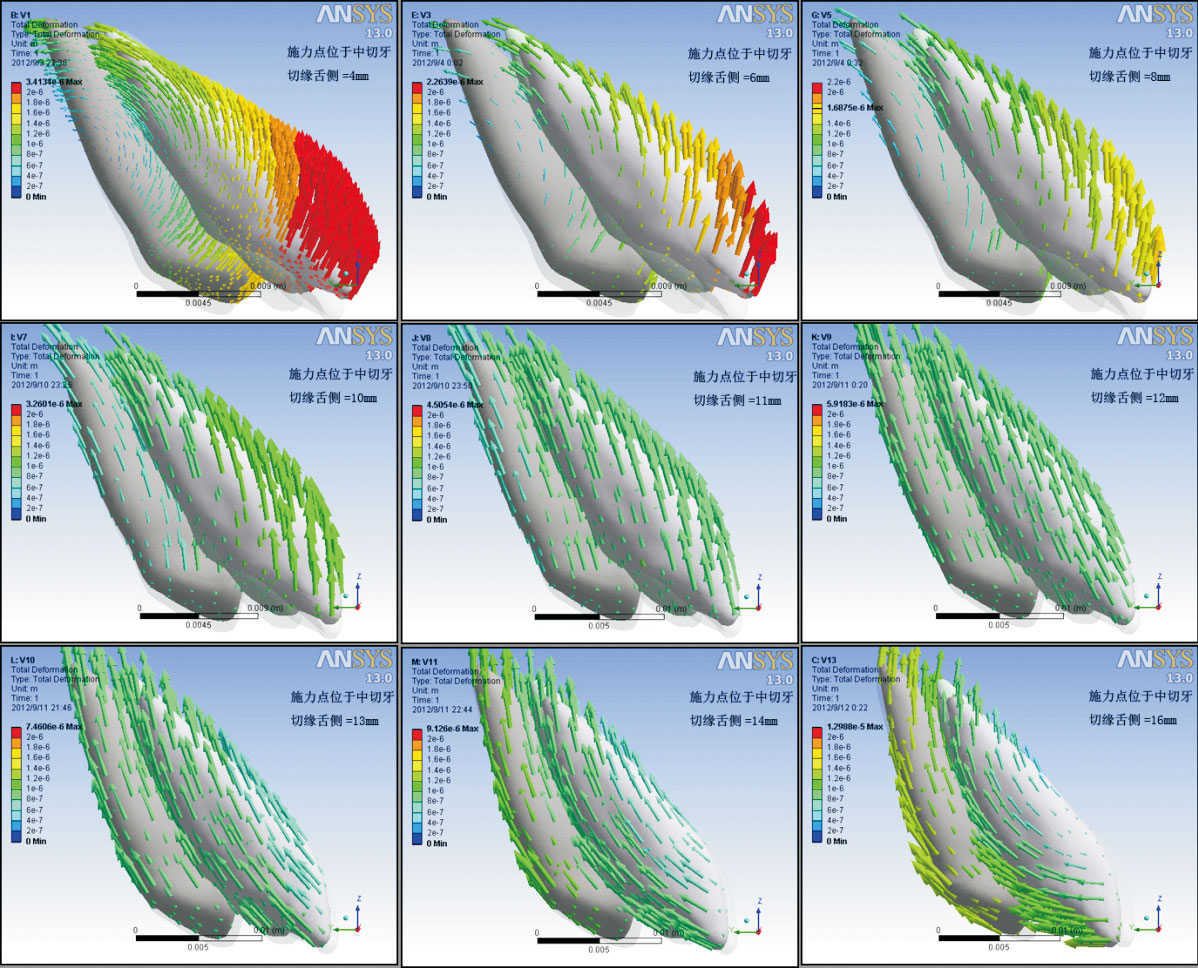

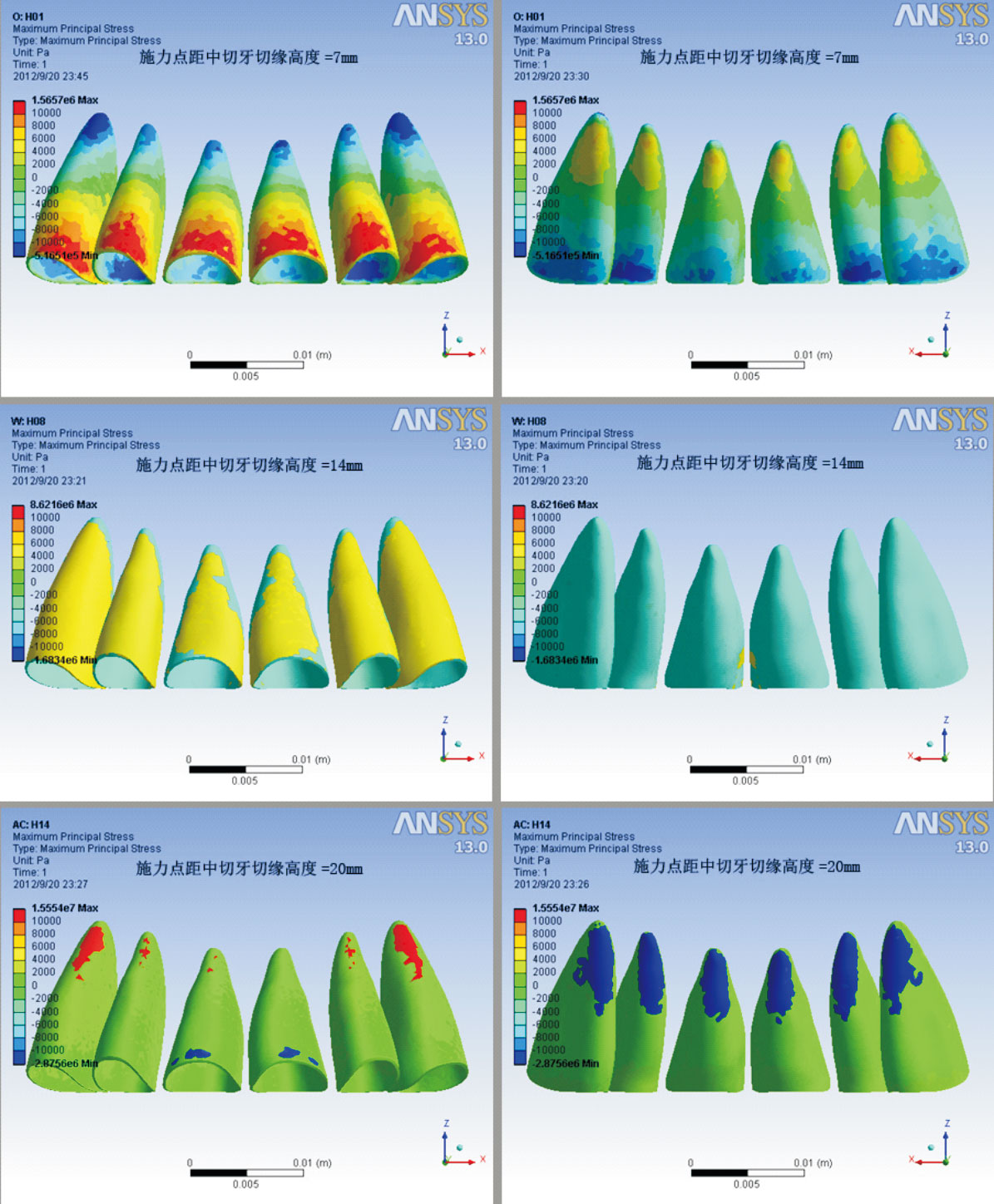

1.3.2 牙周膜最大主應力分布云圖

牙周膜的應力變化是牙槽骨改建的啟動因素,而牙槽骨改建是發生在牙周膜與牙槽骨的界面上,所以僅對牙周膜的外表面的應力進行分析。主應力是在剪切應力為零的方向上通過單元中心處的拉或壓應力,一般認為,主應力能較客觀地反映單元的應力情況。主應力的大小和分布趨勢在主應力云圖可直觀顯示。本研究提取牙周膜的外表面的最大主應力進行比較分析。

2 結果

2.1 前牙三維位移趨勢

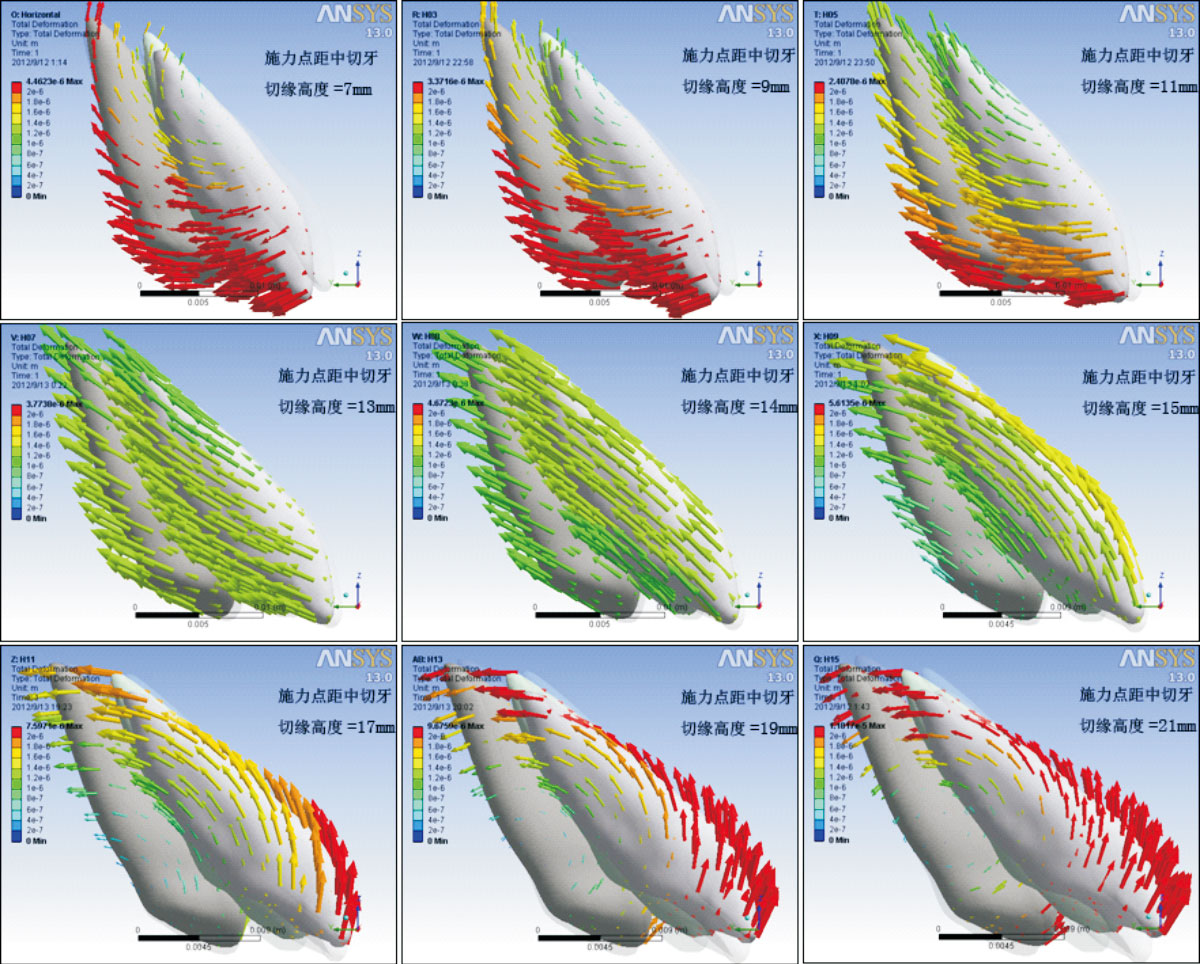

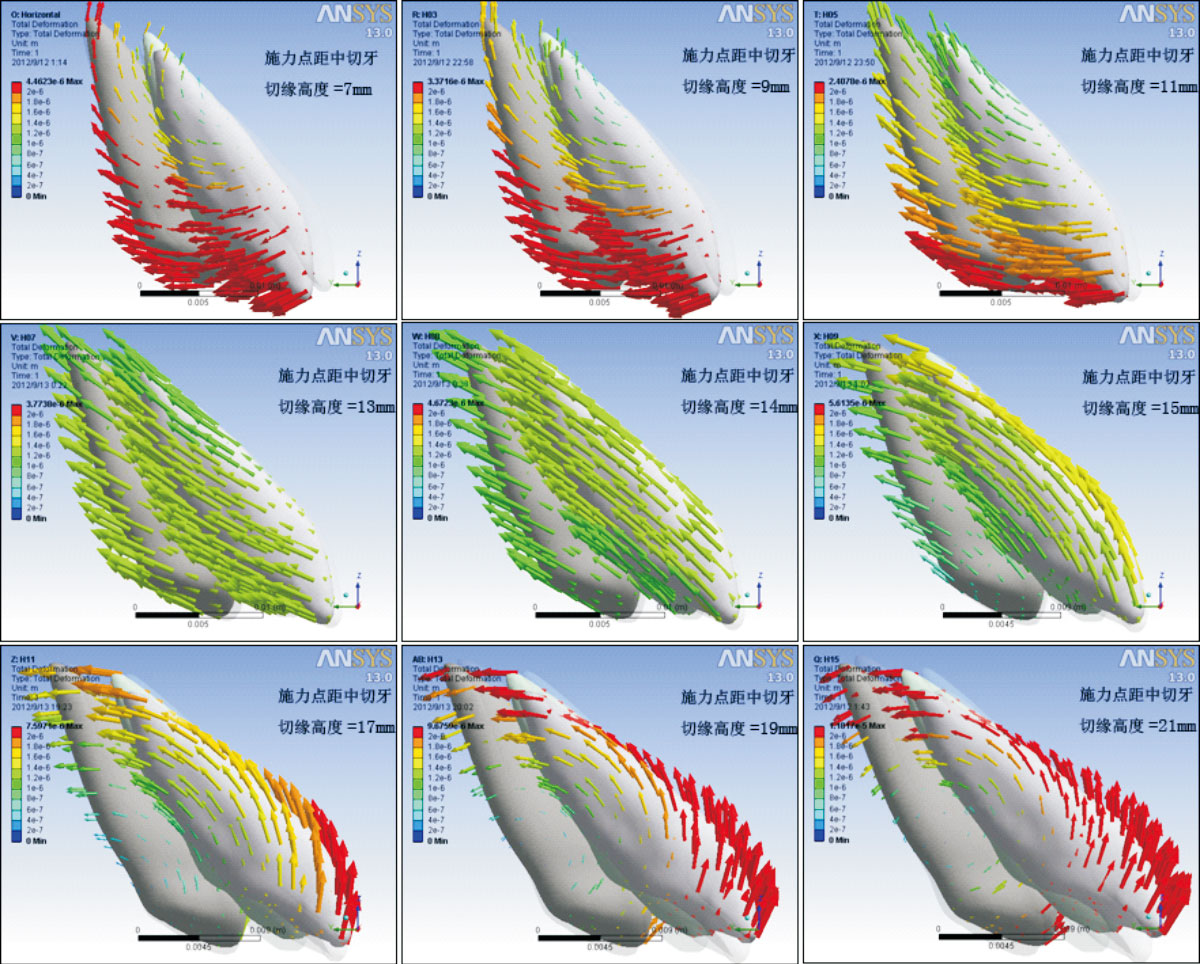

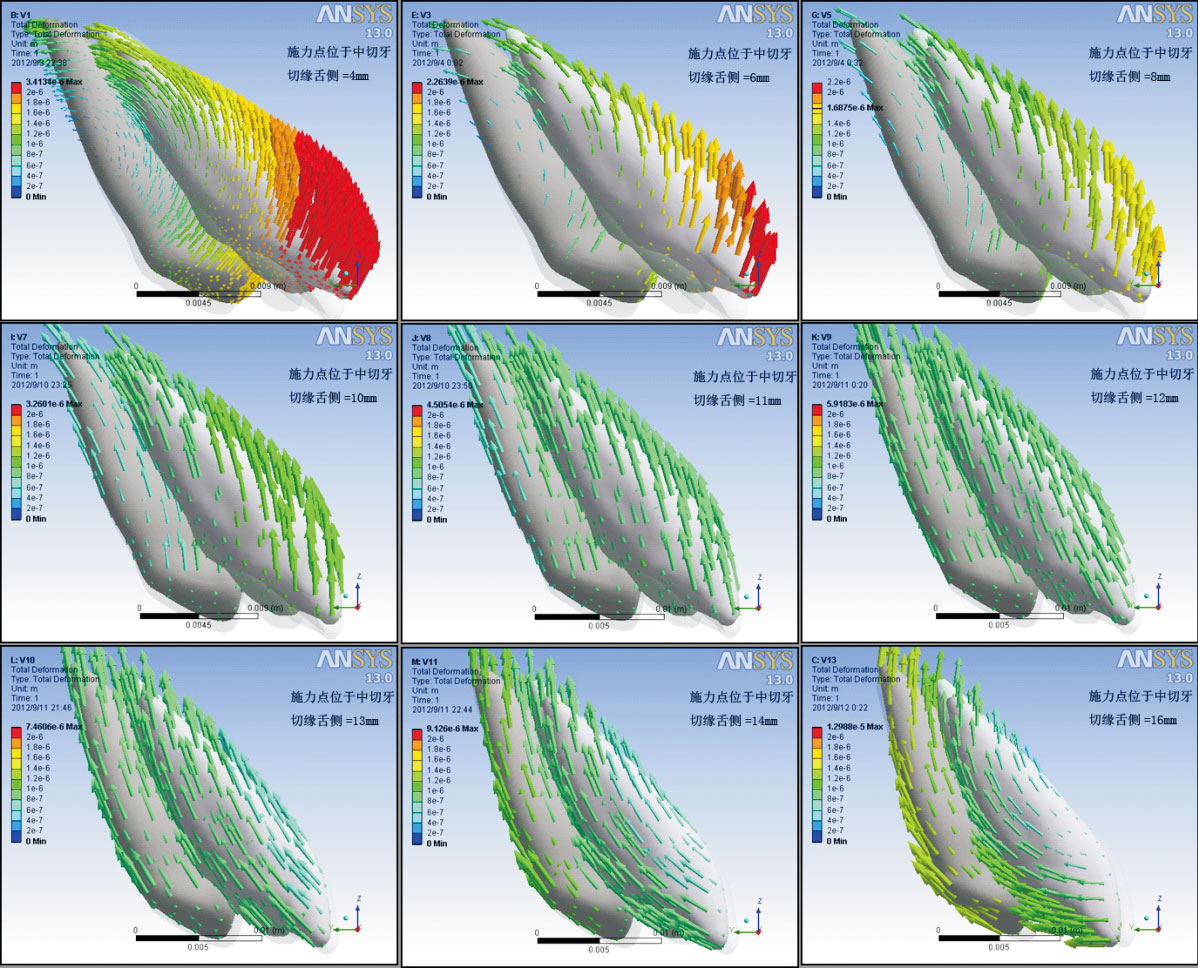

水平向加載中,右側面觀察前牙的位移矢量分布如圖 2所示。牽引高度較低時,前牙表現為冠舌向位移為主、伴有伸長,根中部舌向位移相對較小,根尖部以壓低位移為主,伴有少許唇向位移,表現為順時針旋轉趨勢;牽引高度增加時,前牙冠部的舌向位移逐漸變小、轉為水平位移,根中部的舌向位移逐漸增大,根尖部唇向位移消失,轉為壓低位移為主、伴有舌向位移;牽引高度距中切牙切緣14 mm時,前牙矢狀向位移的大小和方向最為一致,為均勻的舌向伴有壓低的位移;牽引高度繼續增加時,前牙冠部的壓低位移增加、舌向位移減小,根部的壓低位移減小、舌向位移增加,表現為逆時針方向旋轉;牽引高度為21 mm時,前牙冠部出現唇向位移,逆時針方向旋轉更加明顯。

圖2

系列位點水平向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure2.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various horizontal loading conditions

圖2

系列位點水平向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure2.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various horizontal loading conditions

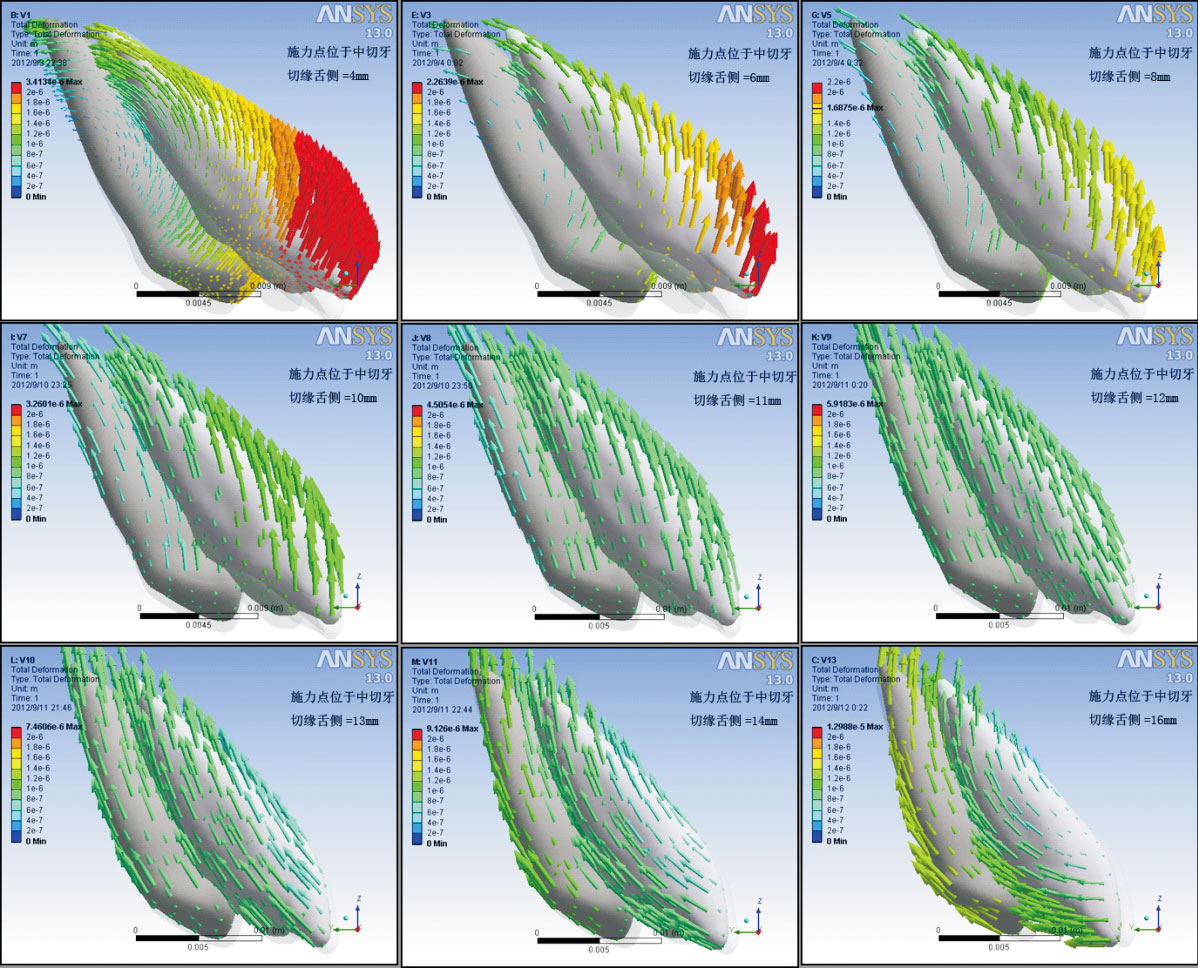

垂直向加載中,右側面觀察前牙的位移矢量分布如圖 3所示。施力點靠近唇側時,前牙表現為冠壓低位移為主、伴有較大的唇向位移,根中上部壓低位移為主、伴有較小的舌向位移,根尖部以舌向位移為主,表現為逆時針旋轉趨勢;施力點向腭側移動時,前牙冠部的唇向位移逐漸變小、轉為壓低位移,根中部的舌向位移逐漸增大,根尖部舌向位移逐漸變小,轉為壓低位移為主、伴有舌向位移;施力點距中切牙切緣唇面12 mm時,前牙位移矢量的大小和方向最為一致,為均勻的壓低伴有較小的舌向位移;施力點繼續向腭側移動時,切牙的舌向位移增加、壓低位移減小,尖牙的壓低位移增加、舌向位移減小,表現為順時針方向旋轉逐漸明顯;施力點距中切牙切緣唇面16 mm時,切牙冠部表現為水平舌向位移,壓低位移極小,順時針方向旋轉更加明顯。

圖3

系列垂直向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure3.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various vertical loading conditions

圖3

系列垂直向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure3.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various vertical loading conditions

2.2 牙周膜的最大主應力分布變化趨勢

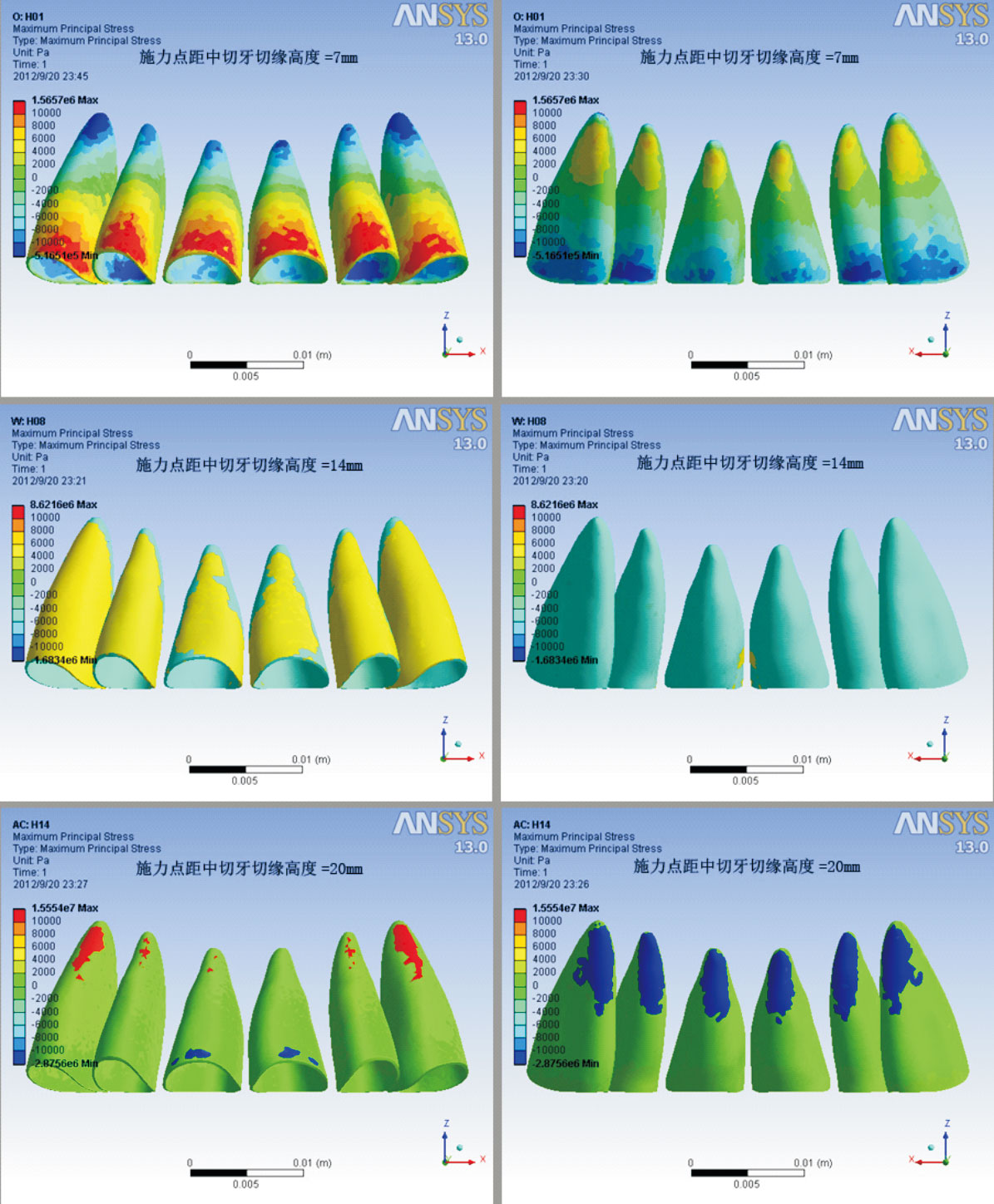

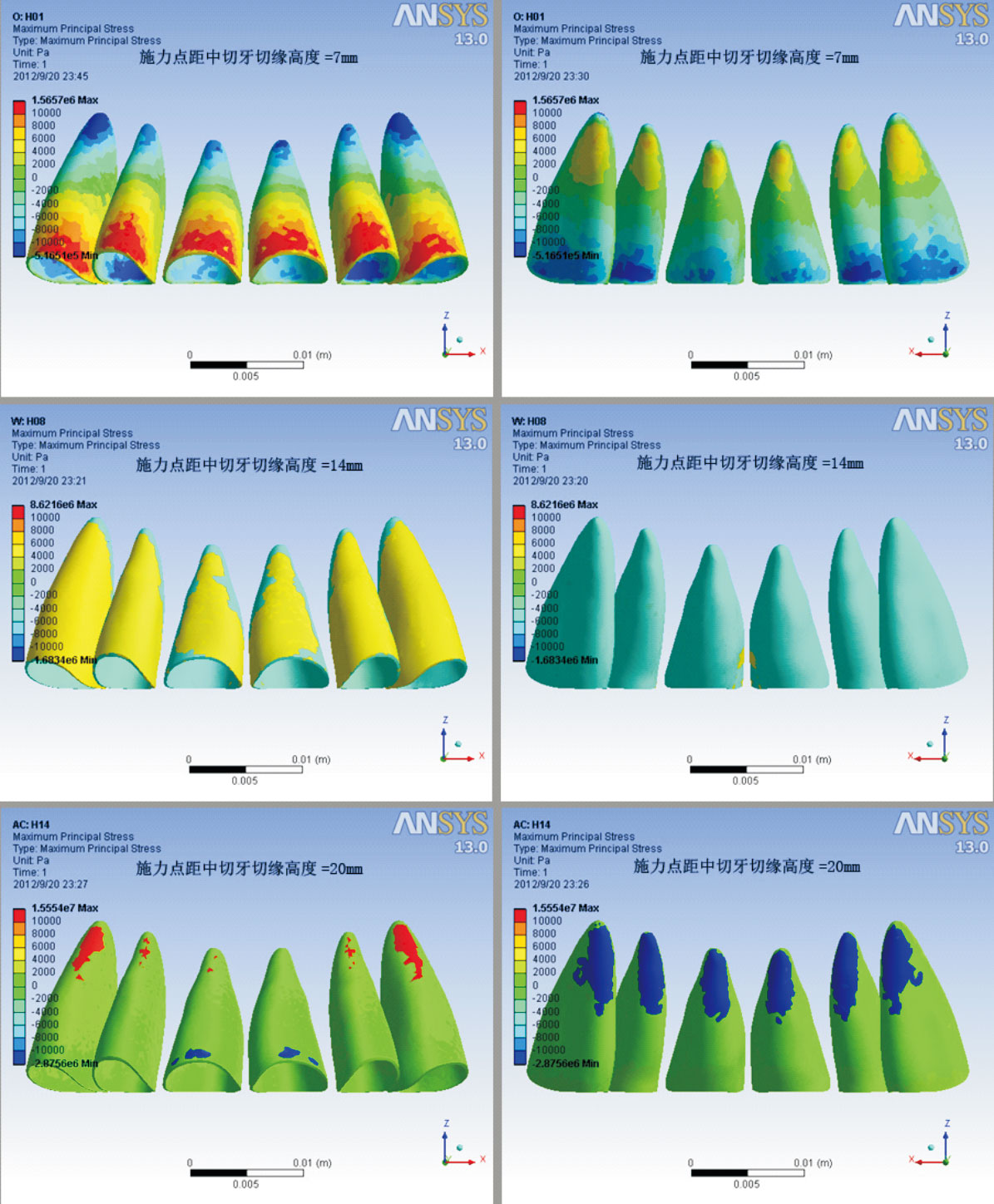

水平向加載中,牙周膜的最大主應力如圖 4所示,隨著牽引高度的變化而發生改變。牽引高度距中切牙切緣8 mm時,前牙牙周膜唇側頸部為張應力、根部為壓應力,舌側頸部為壓應力、根部為張應力,頸部與根部的應力方向相反;牽引高度距中切牙切緣14 mm時,前牙牙周膜唇側為均勻的張應力、舌側為均勻的壓應力,此時應力分布在各種工況中分布最為均勻;牽引高度為19 mm時,前牙牙周膜唇側頸部小范圍為壓應力、根尖部小范圍為張應力,舌側頸部為張應力、根部為壓應力,頸部與根部的應力方向相反,且與低位牽引的應力方向相反。牙周膜最大主應力的分布與牙齒位移的結果相一致。

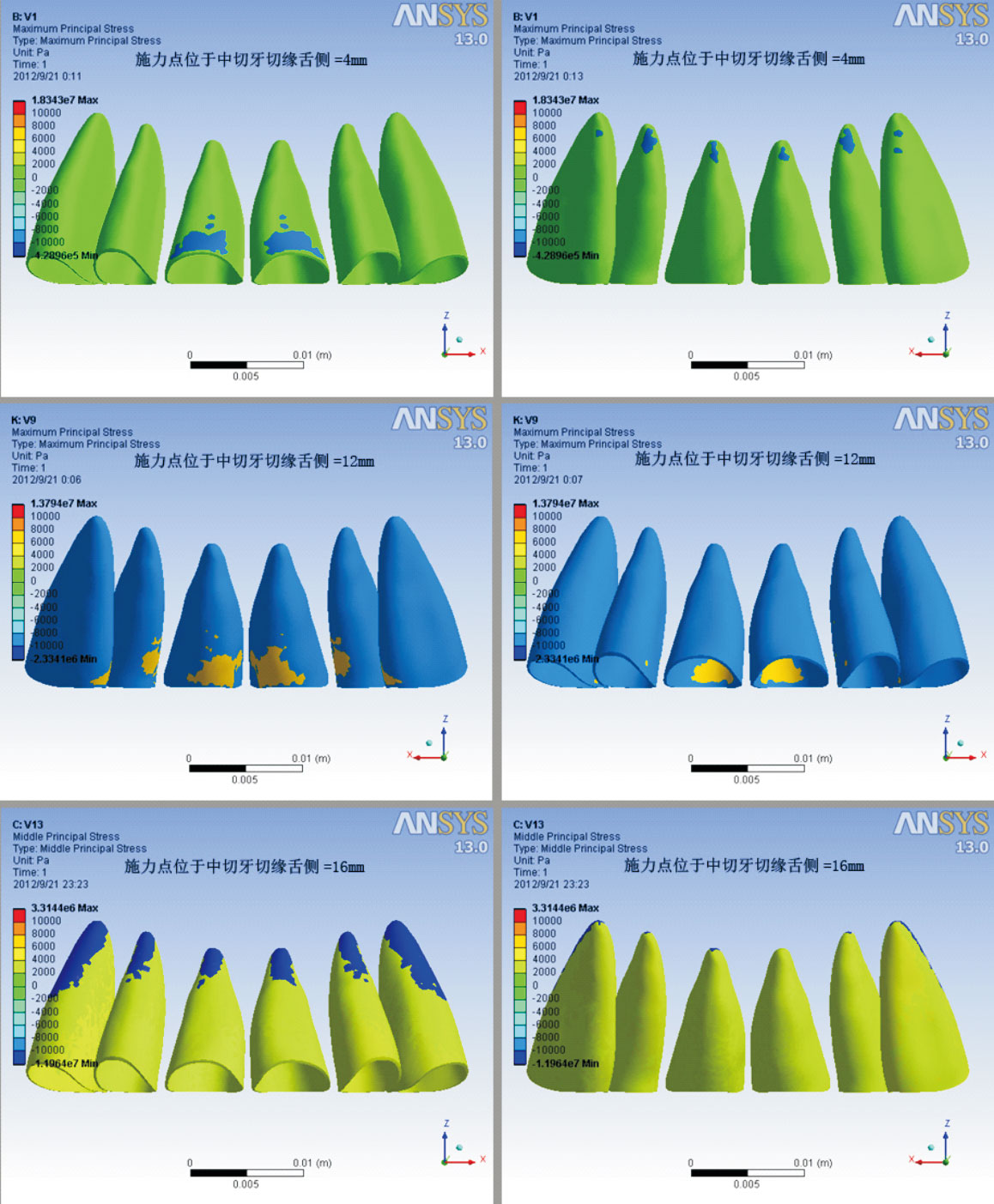

圖4

三個特殊位點水平向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure4.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical horizontal loading conditions

圖4

三個特殊位點水平向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure4.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical horizontal loading conditions

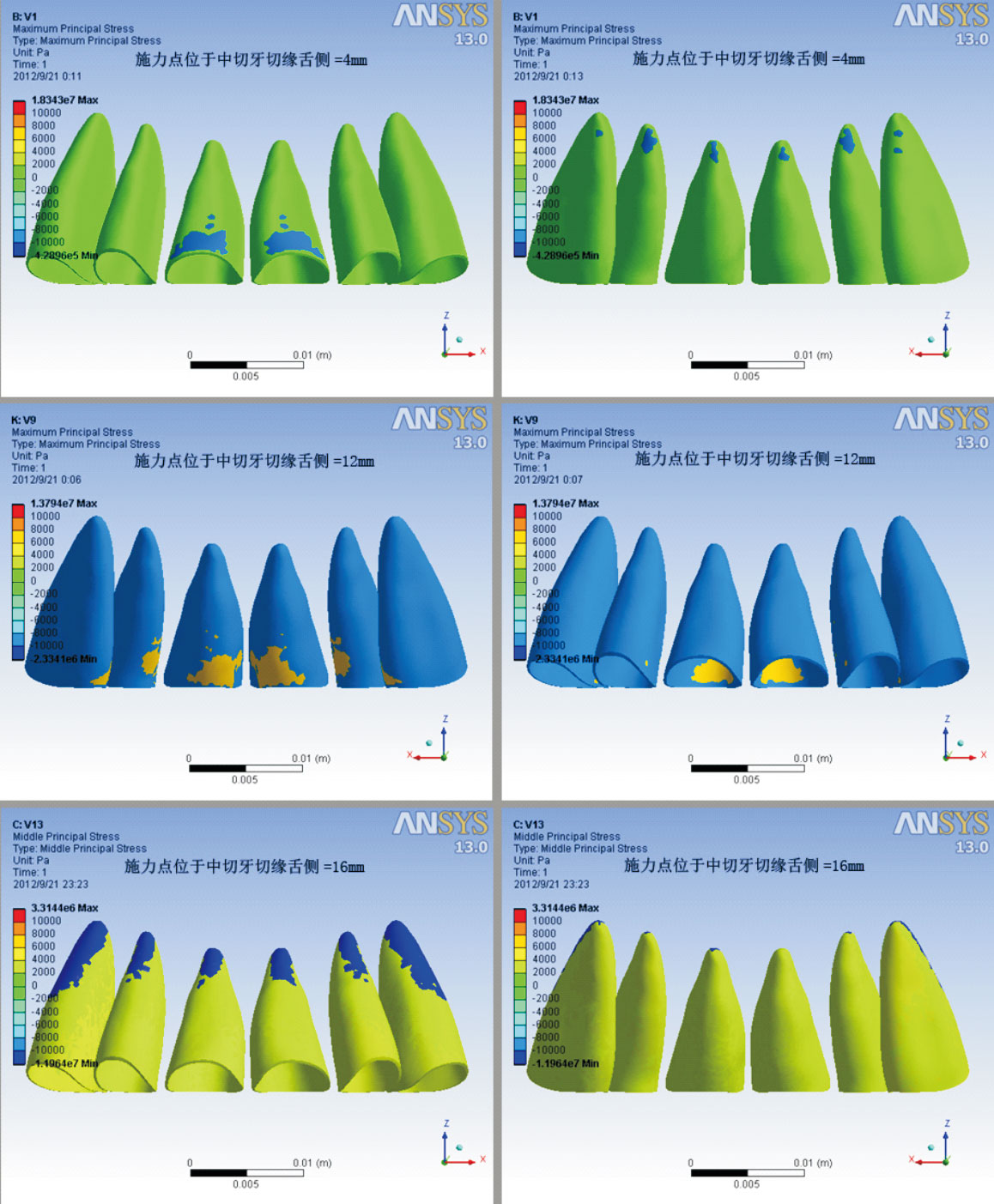

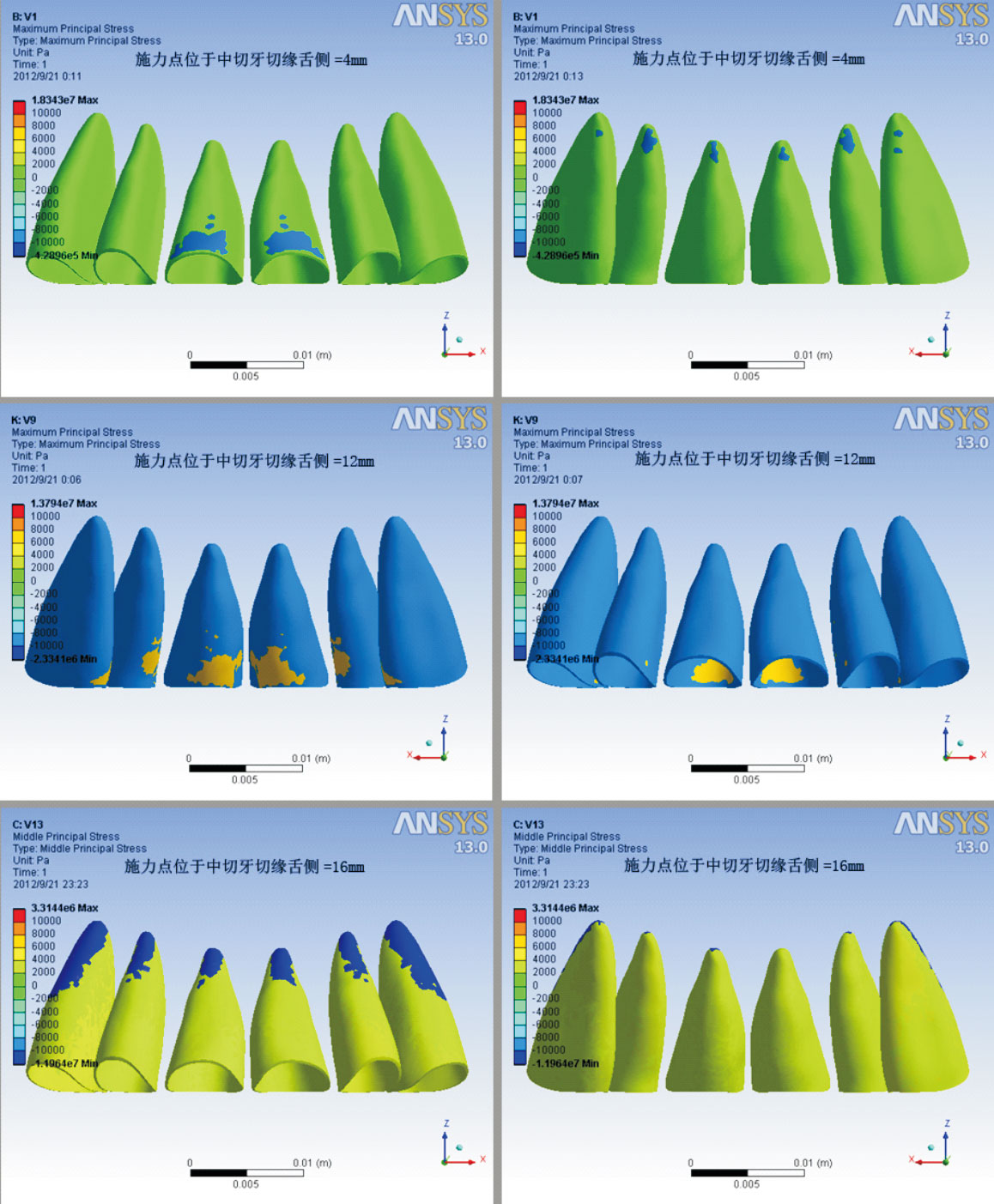

垂直向加載中,牙周膜的最大主應力如圖 5所示,隨著施力位點的變化而發生改變。施力點距中切牙切緣6 mm時,中切牙牙周膜唇側頸部小范圍為壓應力,6個前牙舌側根尖小范圍為壓應力,牙周膜的壓應力分布不均勻;施力點距中切牙切緣12 mm時,除舌側頸部小范圍為張應力外,前牙牙周膜唇側及舌側大部分較均勻的壓應力,此時牙周膜壓應力分布在各種工況中分布最為均勻;施力點距中切牙切緣16 mm時,前牙牙周膜唇側根部為壓應力,唇側大部分及舌側為張應力,牙周膜的壓應力分布不均勻。牙周膜最大主應力的分布變化趨勢與牙齒位移的結果相一致。

圖5

三個特殊位點垂直向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure5.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical vertical loading condition

圖5

三個特殊位點垂直向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure5.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical vertical loading condition

3 討論

有限元法作為一種理論力學研究有其局限性:牙周膜在牙根的各個部位厚度不一,是非線性材料,本研究中將牙周膜假設為均一的、各向同性的線彈性材料;有限元分析的結果只是施力后牙齒、牙周膜的即刻力學反應,但其組織改建后生物學反應可能并不相同;每個個體對力的實際反應可能與理論力學研究的結果也有差異。盡管如此,線性有限元研究在口腔正畸生物力學的應用還是可以提供有益的指導。

理論上當外力通過牙齒的CRe時,牙周膜內應力分布均勻,牙齒將產生整體平移,但實際中難以實現。本研究中上前牙采用粗不銹鋼方絲固定,但其受力時弓絲仍有扭轉變形,扭矩主要集中于靠近施力點的牙齒。Vollmer等[9]認為,絕對的整體移動只有在牙根形態理想化的有限元模型中才能實現。Meyer等[10]認為,牙齒向不同的方向移動時,其所受的阻力不相同,牙齒的CRe定位與其移動的方向有關。上頜6個前牙排列在牙弓的位置不同,移動時所受的阻力各有差異。所以對于6個上前牙的整體,只要其位移和應力分布相對最為均勻,即可認為牽引力已經通過其CRe。

本實驗的目的是研究上頜前牙段的CRe垂直向和矢狀向定位,兩組工況中保持力的方向保持不變,分別改變牽引力的施力位點,所以判斷CRe位置的量化指標分別是前牙的矢狀向位移和垂直向位移。水平向加載時,牽引高度距中切牙切緣14 mm時,前牙為均勻的舌向伴有壓低的位移,牙周膜唇側為均勻的張應力、舌側為均勻的壓應力,此時位移和應力分布在各種工況中分布最為均勻。垂直向加載時,施力點距中切牙切緣12 mm時,前牙位移為均勻的壓低伴有較小的舌向位移,前牙牙周膜唇側及舌側大部分較均勻的壓應力,此時位移和應力分布在各種工況中分布最為均勻。因此,可以認為6個前牙的CRe位于中切牙切緣的根方14 mm、腭側12 mm處。

國內外眾多學者們進行了許多相關研究,但其結果存在一定的差異。Vanden Bulcke等[4]對干燥顱骨模型進行研究,認為6個上前牙的CRe位于正中矢狀面上中切牙鄰面牙槽嵴頂根方7.0 mm左右。Yoshida等[5]使用磁感應系統對兩位正畸患者進行臨床檢測,認為6個上前牙的CRe分別位于中切牙腭側牙槽嵴頂根方(3.5±0.3) mm處。Choy等[6]采用人工材料模擬牙周膜,其研究認為6個上前牙的CRe位于中切牙切緣根方14.5 mm、腭側9.5 mm。Jang等[11]建立上頜牙列的三維有限元模型,并模擬腭側種植釘結合長J形鉤內收上前牙,其認為6個上前牙的CRe位于中切牙切緣根方12.2 mm處。

就研究方法而言,以往學者們的實驗研究仍存在一定的不足,如:干燥顱骨模型中采用的牙周膜代體,其機械力學性質與實體差異較大;單純測量牙冠位移變化的實驗中,假設牙冠唇傾、舌傾之間的臨界工況中,牙冠發生整體移動,無法觀察牙周膜應力分布是否均勻;光彈實驗和激光干涉法對牙周膜和牙槽骨應力和應變的變化趨勢僅限于定性研究,無法定量;活體實驗只能進行個體研究,而個體之間存在較大差異,不同個體間的比較及結果的驗證較為困難[2-6]。

就研究結果而言,上述研究中上前牙的大小、牙根長度、牙槽骨高度、前牙唇傾度等并無統一的標準,結論中分別采用鄰面、唇/腭側牙槽嵴頂、托槽、釉牙骨質界等不同的參考點,難以進行相互比較。本實驗中,前牙的唇傾度采用OPA-K直絲弓矯治器標準數據,再以中切牙的切緣作為垂直向和矢狀向的參考標志,有利于標準化及不同研究之間的橫向比較。本研究與Choy等的研究同樣采用中切牙的切緣作為參考標志,而且研究的結果也較為相近[6]。

牙齒整體平移的過程中,牙周膜內的應力分布較均勻,可以避免牙根局部應力集中、引起牙根吸收。正畸臨床治療中可以采用兩種方法進行控制,以實現牙齒的整體移動:一是根據CRe的位置控制適當的力矩/力比值,但臨床上力矩的大小難以進行測量,而只能根據經驗,過小時無法產生預期效果,過大則易引起牙根吸收;二是調節施力的方向使之盡量接近牙齒的CRe,準確定位CRe對精確的施力十分重要。

種植體支抗可為前牙整體移動提供了穩定的支抗,在唇、舌側矯治中滑動法關閉拔牙間隙時,通過調節種植體的高度和前牙區牽引鉤和Lever Arm的高度即可控制牙齒的移動方式[12-13],其理論和臨床操作的基礎即前牙段CRe的定位。Sung等[14]采用三維有限元法模擬前牙的內收,通過調整前牙牽引鉤高度和種植釘位置使施力方向接近CRe時,配合不同的弓絲的尺寸、搖椅形深度,探索可實現前牙整體內收的加力方式。Mo等[15]以CRe的定位為指導,使用C形種植支抗配合長牽引鉤、人字形曲或壓低輔弓實現Ⅰ/Ⅱ型前牙的整體內收,并采用三維有限元法模擬進行模擬,認為兩種加力方式在理論和臨床上都是可行的。但成組牙齒的CRe定位不如單個牙齒明確,所以本研究的結論有較大指導意義。臨床中不同個體間存在差異,不能套用本研究的結果,而應根據患者的牙根長度、牙槽骨高度和牙冠唇傾度等情況適當予以調整。

引言

外力施加于牙時,牙的移動受到牙周膜和牙槽骨的約束,將所有約束視為集中在牙齒上的某一點,這一點即阻抗中心(center of resistance,CRe)[1]。理論上當外力通過CRe時,牙齒將產生平移。影響牙CRe的因素包括牙根的形態、數目、牙槽骨高度和牙周膜的性質等。國內外學者分別采用光彈應力分析法、激光干涉法、磁感應測量法、活體測量法研究成組牙齒CRe的位置,但未得出一致的結論[2-6]。本實驗采用新的建模技術和有限元分析軟件,建立6個上前牙的三維有限元模型,分析其整體受不同方向的水平力和壓低力時,前牙的位移及牙周膜應力分布的趨勢,目的是研究其CRe的垂直向和矢狀向定位。

1 材料與方法

1.1 上前牙段三維有限元模型的建立

Nissin B3-305(32S)解剖形態人工牙按OPA-K直絲弓矯治技術排齊,以蠟型固定并雕塑為上頜骨解剖形態。模型采用Aquilion螺旋掃描CT獲取DICOM數據并導入Mimics 10.0,分離得到各個牙齒和頜骨外輪廓的點云數據,在Geomagics 9.0中進行優化并向外擴展0.25 mm形成各前牙的牙周膜模型后,以IGES格式導入ANSYS 13,形成上頜前牙及其牙周膜和牙槽骨的實體。

在ANSYS 13中按小坂肇[7]推薦的平均標準弓形曲線方程建立截面為3.0 mm×3.0 mm的不銹鋼方形弓絲,將6個前牙固接,弓絲中心位于中切牙切緣齦方4.5 mm處;在腭側構建截面為1.0 mm×1.0 mm的支架,將6個前牙固接,完成實體組裝。在Ansys Workbench中定義接觸關系,自動劃分網格后共生成個129 400個節點和71 735個單元。唇側不銹鋼弓絲剛性較大,結合腭側支架,可限制各前牙之間相對位移,模擬6個前牙緊密固定在一起的狀況。各種材料的參數參見文獻[8],建立的三維有限元模型如圖 1所示。

圖1

帶唇側牽引鉤和腭側支架的上頜前牙段三維有限元模型

Figure1.

Three-dimensional finite element model of maxillary anterior segment with labial hooks and lingual frame

圖1

帶唇側牽引鉤和腭側支架的上頜前牙段三維有限元模型

Figure1.

Three-dimensional finite element model of maxillary anterior segment with labial hooks and lingual frame

1.2 邊界條件和加載方式

本實驗研究上頜前牙的整體受不同方向(水平向和垂直向)加載后的位移和應力分布,故將頜骨的頂部和后部節點自由度完全約束。

水平向加載實驗共15種工況,分別在雙側牽引鉤同一高度施加1.5 N水平向后牽引力,施力點高度距中切牙切緣分別為7~21 mm,間隔1 mm;垂直向加載實驗共13種工況,分別在腭側支架中線上施加1.5 N垂直于咬合平面的壓低力,施力的位點距中切牙切緣分別為4~16 mm,間隔1 mm。

1.3 分析項目

1.3.1 牙齒的三維位移

選取左側中切牙、側切牙和尖牙,提取其位移矢量進行分析,將位移放大500倍繪制成比例位移矢量云圖。分別從正面、側面和背面觀察,分別對水平向加載和垂直向加載各種工況下的位移矢量云圖進行比較。其中右側面觀察前牙的矢狀向位移較為直觀,可比性強,對實驗結果的判定意義最大。

1.3.2 牙周膜最大主應力分布云圖

牙周膜的應力變化是牙槽骨改建的啟動因素,而牙槽骨改建是發生在牙周膜與牙槽骨的界面上,所以僅對牙周膜的外表面的應力進行分析。主應力是在剪切應力為零的方向上通過單元中心處的拉或壓應力,一般認為,主應力能較客觀地反映單元的應力情況。主應力的大小和分布趨勢在主應力云圖可直觀顯示。本研究提取牙周膜的外表面的最大主應力進行比較分析。

2 結果

2.1 前牙三維位移趨勢

水平向加載中,右側面觀察前牙的位移矢量分布如圖 2所示。牽引高度較低時,前牙表現為冠舌向位移為主、伴有伸長,根中部舌向位移相對較小,根尖部以壓低位移為主,伴有少許唇向位移,表現為順時針旋轉趨勢;牽引高度增加時,前牙冠部的舌向位移逐漸變小、轉為水平位移,根中部的舌向位移逐漸增大,根尖部唇向位移消失,轉為壓低位移為主、伴有舌向位移;牽引高度距中切牙切緣14 mm時,前牙矢狀向位移的大小和方向最為一致,為均勻的舌向伴有壓低的位移;牽引高度繼續增加時,前牙冠部的壓低位移增加、舌向位移減小,根部的壓低位移減小、舌向位移增加,表現為逆時針方向旋轉;牽引高度為21 mm時,前牙冠部出現唇向位移,逆時針方向旋轉更加明顯。

圖2

系列位點水平向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure2.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various horizontal loading conditions

圖2

系列位點水平向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure2.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various horizontal loading conditions

垂直向加載中,右側面觀察前牙的位移矢量分布如圖 3所示。施力點靠近唇側時,前牙表現為冠壓低位移為主、伴有較大的唇向位移,根中上部壓低位移為主、伴有較小的舌向位移,根尖部以舌向位移為主,表現為逆時針旋轉趨勢;施力點向腭側移動時,前牙冠部的唇向位移逐漸變小、轉為壓低位移,根中部的舌向位移逐漸增大,根尖部舌向位移逐漸變小,轉為壓低位移為主、伴有舌向位移;施力點距中切牙切緣唇面12 mm時,前牙位移矢量的大小和方向最為一致,為均勻的壓低伴有較小的舌向位移;施力點繼續向腭側移動時,切牙的舌向位移增加、壓低位移減小,尖牙的壓低位移增加、舌向位移減小,表現為順時針方向旋轉逐漸明顯;施力點距中切牙切緣唇面16 mm時,切牙冠部表現為水平舌向位移,壓低位移極小,順時針方向旋轉更加明顯。

圖3

系列垂直向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure3.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various vertical loading conditions

圖3

系列垂直向加載時上前牙的成比例位移矢量云圖

Figure3.

Proportional displacement vectors of anterior teeth in various vertical loading conditions

2.2 牙周膜的最大主應力分布變化趨勢

水平向加載中,牙周膜的最大主應力如圖 4所示,隨著牽引高度的變化而發生改變。牽引高度距中切牙切緣8 mm時,前牙牙周膜唇側頸部為張應力、根部為壓應力,舌側頸部為壓應力、根部為張應力,頸部與根部的應力方向相反;牽引高度距中切牙切緣14 mm時,前牙牙周膜唇側為均勻的張應力、舌側為均勻的壓應力,此時應力分布在各種工況中分布最為均勻;牽引高度為19 mm時,前牙牙周膜唇側頸部小范圍為壓應力、根尖部小范圍為張應力,舌側頸部為張應力、根部為壓應力,頸部與根部的應力方向相反,且與低位牽引的應力方向相反。牙周膜最大主應力的分布與牙齒位移的結果相一致。

圖4

三個特殊位點水平向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure4.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical horizontal loading conditions

圖4

三個特殊位點水平向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure4.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical horizontal loading conditions

垂直向加載中,牙周膜的最大主應力如圖 5所示,隨著施力位點的變化而發生改變。施力點距中切牙切緣6 mm時,中切牙牙周膜唇側頸部小范圍為壓應力,6個前牙舌側根尖小范圍為壓應力,牙周膜的壓應力分布不均勻;施力點距中切牙切緣12 mm時,除舌側頸部小范圍為張應力外,前牙牙周膜唇側及舌側大部分較均勻的壓應力,此時牙周膜壓應力分布在各種工況中分布最為均勻;施力點距中切牙切緣16 mm時,前牙牙周膜唇側根部為壓應力,唇側大部分及舌側為張應力,牙周膜的壓應力分布不均勻。牙周膜最大主應力的分布變化趨勢與牙齒位移的結果相一致。

圖5

三個特殊位點垂直向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure5.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical vertical loading condition

圖5

三個特殊位點垂直向加載時牙周膜的最大主應力云圖

Figure5.

Maximum principle stress nephogram of PDM in three typical vertical loading condition

3 討論

有限元法作為一種理論力學研究有其局限性:牙周膜在牙根的各個部位厚度不一,是非線性材料,本研究中將牙周膜假設為均一的、各向同性的線彈性材料;有限元分析的結果只是施力后牙齒、牙周膜的即刻力學反應,但其組織改建后生物學反應可能并不相同;每個個體對力的實際反應可能與理論力學研究的結果也有差異。盡管如此,線性有限元研究在口腔正畸生物力學的應用還是可以提供有益的指導。

理論上當外力通過牙齒的CRe時,牙周膜內應力分布均勻,牙齒將產生整體平移,但實際中難以實現。本研究中上前牙采用粗不銹鋼方絲固定,但其受力時弓絲仍有扭轉變形,扭矩主要集中于靠近施力點的牙齒。Vollmer等[9]認為,絕對的整體移動只有在牙根形態理想化的有限元模型中才能實現。Meyer等[10]認為,牙齒向不同的方向移動時,其所受的阻力不相同,牙齒的CRe定位與其移動的方向有關。上頜6個前牙排列在牙弓的位置不同,移動時所受的阻力各有差異。所以對于6個上前牙的整體,只要其位移和應力分布相對最為均勻,即可認為牽引力已經通過其CRe。

本實驗的目的是研究上頜前牙段的CRe垂直向和矢狀向定位,兩組工況中保持力的方向保持不變,分別改變牽引力的施力位點,所以判斷CRe位置的量化指標分別是前牙的矢狀向位移和垂直向位移。水平向加載時,牽引高度距中切牙切緣14 mm時,前牙為均勻的舌向伴有壓低的位移,牙周膜唇側為均勻的張應力、舌側為均勻的壓應力,此時位移和應力分布在各種工況中分布最為均勻。垂直向加載時,施力點距中切牙切緣12 mm時,前牙位移為均勻的壓低伴有較小的舌向位移,前牙牙周膜唇側及舌側大部分較均勻的壓應力,此時位移和應力分布在各種工況中分布最為均勻。因此,可以認為6個前牙的CRe位于中切牙切緣的根方14 mm、腭側12 mm處。

國內外眾多學者們進行了許多相關研究,但其結果存在一定的差異。Vanden Bulcke等[4]對干燥顱骨模型進行研究,認為6個上前牙的CRe位于正中矢狀面上中切牙鄰面牙槽嵴頂根方7.0 mm左右。Yoshida等[5]使用磁感應系統對兩位正畸患者進行臨床檢測,認為6個上前牙的CRe分別位于中切牙腭側牙槽嵴頂根方(3.5±0.3) mm處。Choy等[6]采用人工材料模擬牙周膜,其研究認為6個上前牙的CRe位于中切牙切緣根方14.5 mm、腭側9.5 mm。Jang等[11]建立上頜牙列的三維有限元模型,并模擬腭側種植釘結合長J形鉤內收上前牙,其認為6個上前牙的CRe位于中切牙切緣根方12.2 mm處。

就研究方法而言,以往學者們的實驗研究仍存在一定的不足,如:干燥顱骨模型中采用的牙周膜代體,其機械力學性質與實體差異較大;單純測量牙冠位移變化的實驗中,假設牙冠唇傾、舌傾之間的臨界工況中,牙冠發生整體移動,無法觀察牙周膜應力分布是否均勻;光彈實驗和激光干涉法對牙周膜和牙槽骨應力和應變的變化趨勢僅限于定性研究,無法定量;活體實驗只能進行個體研究,而個體之間存在較大差異,不同個體間的比較及結果的驗證較為困難[2-6]。

就研究結果而言,上述研究中上前牙的大小、牙根長度、牙槽骨高度、前牙唇傾度等并無統一的標準,結論中分別采用鄰面、唇/腭側牙槽嵴頂、托槽、釉牙骨質界等不同的參考點,難以進行相互比較。本實驗中,前牙的唇傾度采用OPA-K直絲弓矯治器標準數據,再以中切牙的切緣作為垂直向和矢狀向的參考標志,有利于標準化及不同研究之間的橫向比較。本研究與Choy等的研究同樣采用中切牙的切緣作為參考標志,而且研究的結果也較為相近[6]。

牙齒整體平移的過程中,牙周膜內的應力分布較均勻,可以避免牙根局部應力集中、引起牙根吸收。正畸臨床治療中可以采用兩種方法進行控制,以實現牙齒的整體移動:一是根據CRe的位置控制適當的力矩/力比值,但臨床上力矩的大小難以進行測量,而只能根據經驗,過小時無法產生預期效果,過大則易引起牙根吸收;二是調節施力的方向使之盡量接近牙齒的CRe,準確定位CRe對精確的施力十分重要。

種植體支抗可為前牙整體移動提供了穩定的支抗,在唇、舌側矯治中滑動法關閉拔牙間隙時,通過調節種植體的高度和前牙區牽引鉤和Lever Arm的高度即可控制牙齒的移動方式[12-13],其理論和臨床操作的基礎即前牙段CRe的定位。Sung等[14]采用三維有限元法模擬前牙的內收,通過調整前牙牽引鉤高度和種植釘位置使施力方向接近CRe時,配合不同的弓絲的尺寸、搖椅形深度,探索可實現前牙整體內收的加力方式。Mo等[15]以CRe的定位為指導,使用C形種植支抗配合長牽引鉤、人字形曲或壓低輔弓實現Ⅰ/Ⅱ型前牙的整體內收,并采用三維有限元法模擬進行模擬,認為兩種加力方式在理論和臨床上都是可行的。但成組牙齒的CRe定位不如單個牙齒明確,所以本研究的結論有較大指導意義。臨床中不同個體間存在差異,不能套用本研究的結果,而應根據患者的牙根長度、牙槽骨高度和牙冠唇傾度等情況適當予以調整。