本文基于經椎間孔腰椎椎間融合(TLIF)治療腰椎滑脫的術式模型, 采用有限元方法探討腰椎融合術內植物固定系統中融合器和椎弓根釘在不同組合下表現出的生物力學特性。首先, 基于CT圖像結合有限元前處理軟件, 建立人體腰椎L4-L5節段輕度滑脫及內植物不同固定組合方式下的三維非線性有限元模型。比較各模型在前屈、后伸、左右側彎和左右軸向旋轉6種工況下, 腰椎活動范圍和融合器、椎弓根釘的應力分布等生物力學特征。結果表明各術式模型的活動范圍均較無損模型減少84%以上, 穩定性顯著提高。各術式模型中, 單枚融合器輔加單側椎弓根釘固定下融合器和椎弓根釘的應力值相對較大, 但差異無統計學意義。研究結果可為TLIF的體外標本實驗研究和臨床分析提供相應的生物力學參考和印證, 并為單側內固定斜行椎間融合TLIF手術的可行性提供生物力學依據。

引用本文: 顏文濤, 趙改平, 方新果, 郭昊翔, 馬童, 凃意輝. 經椎間孔腰椎椎間融合術式模型的生物力學研究. 生物醫學工程學雜志, 2015, 32(1): 67-72. doi: 10.7507/1001-5515.20150012 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

腰椎滑脫癥是脊柱外科的常見疾病之一,在我國腰椎滑脫癥的發病率約為4.7%~5%[1]。目前臨床上治療腰椎滑脫癥的方法眾多,但就腰椎椎間融合術式而言,近年來隨著椎弓根釘滑脫復位系統和界面固定技術不斷創新發展,腰椎滑脫癥的治療取得了長足的進步[2]。經椎間孔腰椎椎間融合(transforaminal lumbar interbody fusion, TLIF)作為腰椎椎間融合術的一種,是在后路腰椎椎間融合(posterior lumbar interbody fusion, PLIF)的基礎之上發展起來的,因其能最大限度減少對椎管內組織侵擾,保留后方張力帶結構,無腹部重要血管神經損傷的風險而日益受到臨床外科醫師青睞[3-4]。

TLIF術式需切除一側關節突關節,較前路腰椎椎間融合(anterior lumbar interbody fusion, ALIF)和PLIF術式存在著差異,因此不適合用分析ALIF和PLIF的研究結論推導出TLIF的結果。目前討論的焦點在于TLIF術式單側椎弓根釘輔加單枚融合器內固定能否為脊柱融合提供滿意的穩定條件。TLIF術式到底是采用單釘棒固定還是雙釘棒固定一直是一個存在爭議的問題,椎間融合器的放置方法也常常是學者們討論的焦點。Slucky等[5]對7具尸體腰椎標本進行單側TLIF術式處理,L3-L4椎間植入2枚融合器,認為單側椎弓根螺釘固定組可顯著增加固定節段活動度,降低剛度。Harris等[6]將5具尸體腰椎1具不予處理,另4具行TLIF術式處理,L4-L5椎間植入融合器,結果表明在融合節段融合器結合雙側椎弓根螺釘內固定各向活動度最小,但與融合器結合單側椎弓根螺釘內固定相比差異無顯著意義。陳立業等[7]將6具尸體腰椎分為兩組行TLIF術式處理,L4-L5椎間植入融合器,認為雙側釘棒組在各工況下的腰椎活動范圍顯著低于同側單釘棒組。陳家麟等[8]對4種TLIF固定方式的三維有限元分析,認為螺釘和融合器應力在不同的運動狀態下因內固定的單雙側和融合器的形狀位置不同而有差異,且單側內固定螺釘上的應力以及融合器上的應力較雙側高,但差異無顯著性意義。目前對于TLIF不同內固定組合治療方法,從實驗生物力學和臨床研究入手較多,而深入的理論生物力學研究相對較少。

本研究擬采用有限元分析方法,建立TLIF單節段腰椎輕度滑脫模型,分析單雙側椎弓根螺釘固定及融合器放置方法等內植物不同固定組合方式下腰椎活動范圍、椎弓根螺釘和融合器的應力分布對脊柱穩定性、內固定失效幾率和腰椎融合率等問題產生的影響。

1 材料和方法

1.1 腰椎無損有限元模型

基于一名腰椎滑脫志愿者腰椎L4-L5節段CT掃描圖像,將圖片導入醫學圖像處理軟件進行圖像處理,提取出椎骨輪廓線后以彩色填充的數據集表示,經軟件計算后將二維圖像三維重建。基于腰椎解剖結構和曲率變化的特點,利用逆向工程軟件對模型復雜曲面擬合處理,參考腰椎L4-L5椎間盤生理參數,創建了纖維環基質和髓核。將幾何模型均導入Hypermesh有限單元化,結合網格包絡、共用面網格和網格偏置等技巧劃分網格,從而實現所有結構單元共節點。骨性結構、椎間盤采用10節點四面體單元模擬,軟骨終板采用退化的20節點六面體單元模擬,由三角形面網格偏置0.5 mm而形成。在此基礎上補充建立膠原纖維和韌帶結構,膠原纖維與椎間盤水平面成一定的夾角,填充在基質層之間[9],根據文獻測量起始位置,由桿單元來模擬建立包括前縱韌帶(anterior longitudinal ligament, ALL)、后縱韌帶(posterior longitudinal ligament, PLL)、黃韌帶(ligamentum flavum, LF)、棘間韌帶(intersinous ligament, ISL)、棘上韌帶(supraspinous ligament, SSL)、橫突間韌帶(transverse ligament, TL)和囊韌帶(capsular ligament, CL)7種韌帶模型[10]。引入小關節突接觸關系,關節軟骨由小關節突接觸關系所定義的面-面接觸表示,接觸關系定義為自由滑動,摩擦系數為0.01[11]。

骨性結構假設為各向同性的彈性材料,用彈性模量和泊松比兩個參數描述。纖維環基質和髓核引用幾乎不可壓縮的Mooney-Rivlin超彈性本構模型模擬。膠原纖維和韌帶采用應變-應力非線性的材料特性表示。腰椎L4-L5三維非線性有限元模型的單元屬性及材料特性如表 1所示。

1.2 腰椎融合有限元模型

修改無損模型并完全按TLIF臨床術式模擬,移除L4-L5融合節段左側上下小關節突,髓核、左后側纖維環(融合器左后側植入)以及植入部位軟骨終板[18]。根據要求填充碎骨并植入融合器和椎弓根螺釘,分別建立內植物固定方式不同的模型。

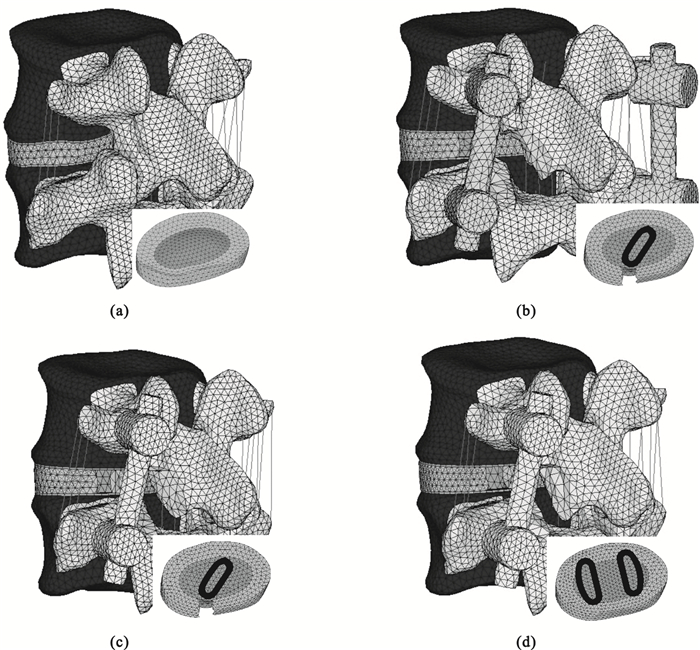

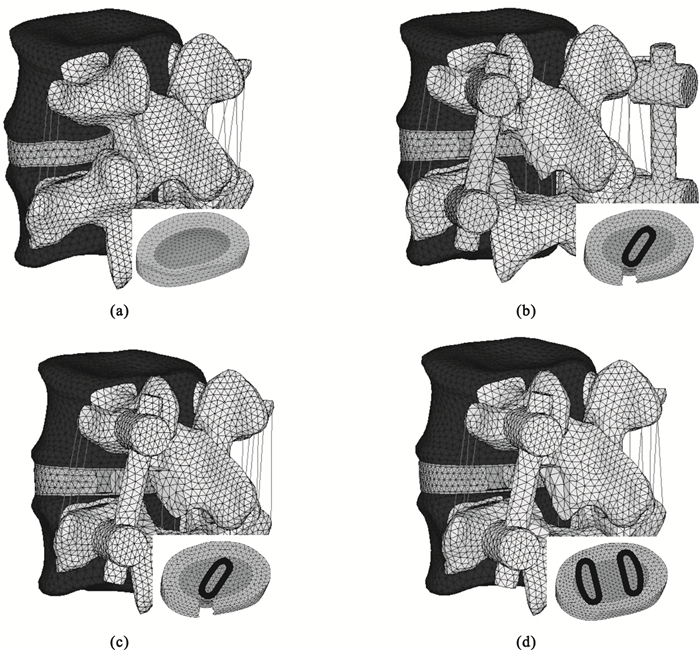

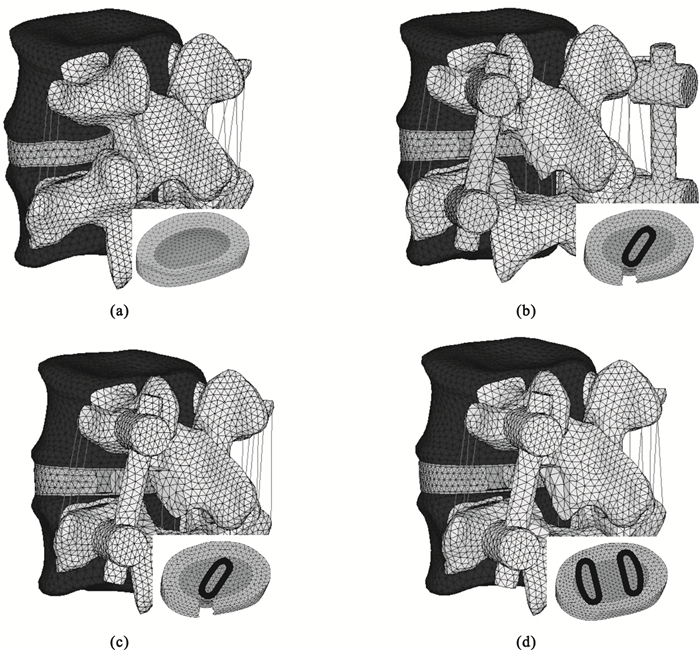

模型1(M1):雙側椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間術式有限元模型;模型2(M2):入路側(左側)椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間術式有限元模型;模型3(M3):入路側(左側)椎弓根螺釘內固定,兩枚融合器平行植入術式有限元模型。建立的腰椎無損有限元模型及腰椎融合術式有限元模型如圖 1所示。

圖1

腰椎L4-L5無損有限元模型及三種術式狀態下有限元模型

圖1

腰椎L4-L5無損有限元模型及三種術式狀態下有限元模型

(a)腰椎無損模型;(b)雙側椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間;(c)入路側椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間;(d)入路側椎弓根螺釘內固定,兩枚融合器平行植入椎間盤

Figure1. Intact finite element model and element models under three kinds of operation conditions of lumbar L4-L5(a) lumbar intact model; (b) bilateral pedicle screw fixation, one cage diagonal implanted into intervertebral disk; (c) operating side pedicle screw internal fixation, one cage diagonal implanted into intervertebral disk; (d) operating side pedicle screw internal fixation, two cages parallelly implanted into intervertebral disk

椎弓根螺釘和椎間融合器所建參數如下:

DePuy Expedium椎弓根釘棒系統,長50 mm,直徑5.5 mm;SaberTM椎間融合器,長21 mm,寬9 mm,高10 mm,均采用10節點四面體單元模擬,其單元屬性及材料特性如表 1所示。

1.3 負載與邊界條件

固定L5椎體下表面所有節點,限制其所有的自由度。耦合L4椎體上表面所有節點于中性點,根據右手定則,在該中性點上施加±7.5 N·m純扭矩,模擬前屈、后伸,側彎及軸向旋轉工況下腰椎生物特性的變化;同時在L4椎體上表面施加400 N分布壓力用于模擬人體上半身重量。

2 結果

基于CT斷層掃描圖像重建腰椎三維幾何模型,植入椎弓根螺釘和融合器幾何模型,經有限單元化處理后建立了包含幾何非線性、材料非線性和接觸非線性三種結構非線性的腰椎L4-L5節段TLIF不同內植物組合有限元模型,其幾何形態逼真,組織結構完整,單元模擬性強,參數可信度高。

2.1 腰椎無損有限元模型驗證

為了驗證有限元模型的可靠性,將無損模型在分布壓力和扭矩的作用之下,模擬前屈(flexion)、后伸(extension)、左側彎(bending-L)、右側彎(bending-R)、左軸向旋轉(rotation-L)、右軸向旋轉(rotation-R)6種工況下,測量和計算出腰椎L4-L5節段的活動范圍(range of motion,ROM),同相同條件下離體實驗和有限元分析研究文獻進行對比。可以看出本研究有限元模型在前屈時ROM最大,后伸明顯小于前屈,最小的ROM出現在軸向旋轉工況下。由于個體的差異,雖然前屈時腰椎脫離小關節突的抵制作用ROM偏大,但是仍處在正常值的范圍內,這些模擬值變化趨勢與Schmidt等[14]和Zander等[19]的研究結果基本一致,如表 2所示。

2.2 腰椎生物力學特性分析

2.2.1 腰椎整體活動范圍

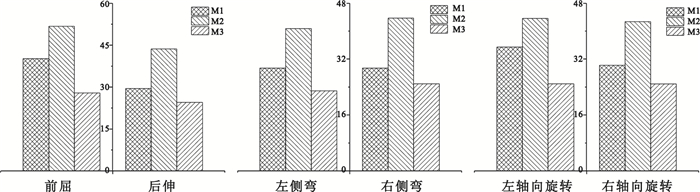

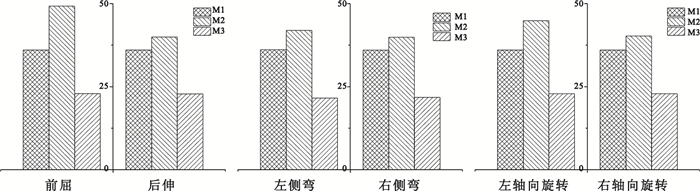

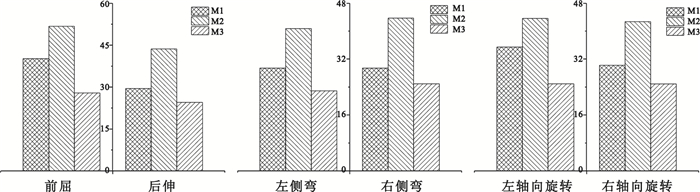

腰椎ROM根據椎體有限元節點的空間絕對位移計算而得出。三種TLIF術式融合節段的ROM顯著降低,較無損模型均減少84%以上,融合節段的穩定性得以顯著提高。通過測量和計算,前屈狀態下,M1的ROM減小為無損模型的93.27%,M2的ROM減小92.67%,M3的ROM減小幅度最大為96.40%;后伸狀態下,M1的ROM減小85.96%,M2的ROM減小84.62%,M3的ROM減小92.51%;左側彎狀態下,M1的ROM減小94.57%,M2的ROM減小94.10%,M3的ROM也減小,為無損M的96.82%;右側彎狀態下,M1的ROM減小95.06%,M2的ROM減小95.09%,M3的ROM也減小97.41%,較左側彎相對差別甚小;左旋轉狀態下,M1的ROM減小為無損M的96.28%,M2的ROM減小84.31%,M3的ROM減小91.48%;右旋轉狀態下,M1的ROM減小96.01%,M2的ROM減小84.68 %,M3的ROM也減小,為無損M的91.36%,較左側彎相對差別甚小。

2.2.2 椎間融合器的應力分布

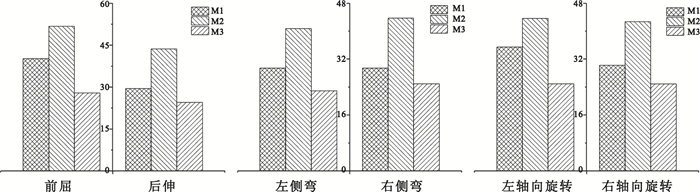

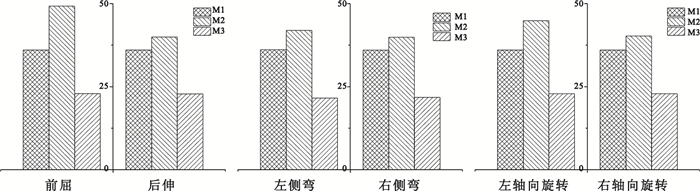

各融合模型在不同工況下椎間融合器最大等效應力如圖 2所示。觀察各工況下融合器應力分布,應力相對集中分布于融合器的前后兩端,且向中間應力逐漸減小,其中最大應力主要集中在椎體受壓一側。前屈和后伸時上述作用結果尤其明顯,集中于一側;左右側彎時M1和M2分布亦如此,而M3能明顯看出應力主要承受于受壓側融合器,而另一側融合器應力減小;左右旋轉時三種模型均能體現出旋轉方向上融合器應力的分布且分散于整個融合器。

圖2

各工況下椎間融合器最大等效應力

Figure2.

Maximum von Mises stress of intervertebral fusion cage under different status

圖2

各工況下椎間融合器最大等效應力

Figure2.

Maximum von Mises stress of intervertebral fusion cage under different status

2.2.3 椎弓根螺釘的應力分布

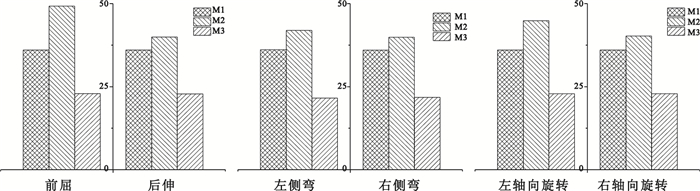

各融合模型在不同工況下椎弓根釘最大等效應力如圖 3所示。觀察各工況下椎弓根釘應力分布,各融合模型的螺釘應力從螺釘頭部至螺釘根部逐漸增大,螺釘根部附近的應力達到最大值,且這一最大值位置出現在螺釘內側,這與臨床上常見的螺釘斷裂的部位相一致,同時兩螺釘間的釘棒也承受著較大的壓縮載荷。前屈和后伸時最大應力集中于螺釘根部內側;左右側彎時M2和M3最大應力分布于釘棒中間,而M1能明顯看出應力主要承受于受壓側椎弓根釘釘棒中間內側,而另一側椎弓根釘應力相對較小;左旋轉時M2和M3最大應力集中于上端釘棒連接處內側,其次是螺釘根部,M1最大應力集中于左側上端釘棒連接處內側和右側下端釘棒連接處內側,右旋轉最大應力分布與左旋轉恰好相反,同時其應力均隨扭轉方向分布于整個螺釘系統。

圖3

各工況下椎弓根釘最大等效應力

Figure3.

Maximum von Mises stress of pedicle screw under different status

圖3

各工況下椎弓根釘最大等效應力

Figure3.

Maximum von Mises stress of pedicle screw under different status

3 討論

TLIF治療腰椎滑脫等腰椎退行性疾病已成為一種新型的治療方法。TLIF于20世紀80年代最先由Blume等[20]提出,經Harms等[21]的大力推廣而逐漸成形。TLIF技術的主要特點是從單側完成椎間盤切除、植骨融合、融合器植入,減少了手術時間和術中出血;同時單側入路,保留了對側椎板和小關節,增加了植骨面,可以作脊柱的360°融合,從而增加融合率;棘突上、棘突間韌帶的保留,使腰椎后部張力帶結構完整,加快和提高了患者的康復能力和時間。

本文建立了腰椎L4-L5節段TLIF不同融合固定模式的三維有限元模型,探討融合器和椎弓根釘不同組合的內植物固定系統中,腰椎融合模型所表現出來的生物力學特性。模擬結果顯示三種TLIF術式融合方式均會顯著降低融合節段的ROM,提高融合節段的穩定性,與陳立業等[7]和陳志明等[22]研究結果類似。M1的ROM整體小于M2的ROM而大于M3的ROM。M2的ROM最大,ROM減少百分比最小,說明單側椎弓根釘輔加單枚融合器融合穩定性相對最弱;相反M3的ROM最小,ROM減少百分比最大,說明單側椎弓根釘輔加雙枚融合器融合穩定性相對最好;M1雙側椎弓根釘輔加單枚融合器融合穩定性適中。雖然這三種融合方式穩定性有所差別,但是它們之間的差別無顯著性意義。融合器和椎弓根釘應力分布隨工況、內固定方式和融合器放置方法不同而有差異。融合器放置方法相同的情況下,M2單側固定螺釘應力和融合器應力較M1雙側固定者高,雙側椎弓根釘在某種程度上分擔了單側螺釘的應力,也表明該狀態下單側固定螺釘的失效幾率相對高于雙側;在單側螺釘固定的情況下,M2單枚融合器斜行植入在螺釘應力和融合器應力較M3兩枚融合器平行植入時高,植入兩枚融合器能減小腰椎整體、螺釘和融合器的應力分布,但在同一工況下它們的差異性無顯著性意義。在三種術式模型中,椎弓根釘固定旨在提高脊柱穩定性,融合器主要為了承受椎體的軸向壓縮載荷,兩者結合提高融合率,維持腰椎穩定。結合臨床,M1置入雙側椎弓根釘,需要顯露兩側,大大增加了組織損傷及手術時間,M3置入兩枚融合器,也增加了組織損傷及患者經濟負擔等。因此,從術后的ROM和植入物的應力分布均能得出結論,單枚融合器輔加單側椎弓根釘固定能滿足臨床術式效果,維持術后腰椎穩定,降低內固定失效幾率,保證腰椎融合率,同時還能減少肌肉剝離,縮短手術時間,減小患者的經濟負擔等。

本研究從理論生物力學的角度出發,以有限元分析為手段,提出適合TLIF的融合固定方式,彌補了TLIF理論生物力學分析的空缺,最終為臨床應用提供理論力學依據。但也存在一些不足:①由于腰椎復雜的幾何外形和材料的生物特性,因此其真實的生物力學特性難以模擬,在以后研究還需改進,比如考慮肌肉牽張作用等更真實的模擬腰椎;②基于TLIF術式,在已有研究基礎之上尚未考慮單枚融合器放置位置對腰椎整體及植入物的力學影響,后續會對TLIF術式融合器放置位置做系統理論研究。

引言

腰椎滑脫癥是脊柱外科的常見疾病之一,在我國腰椎滑脫癥的發病率約為4.7%~5%[1]。目前臨床上治療腰椎滑脫癥的方法眾多,但就腰椎椎間融合術式而言,近年來隨著椎弓根釘滑脫復位系統和界面固定技術不斷創新發展,腰椎滑脫癥的治療取得了長足的進步[2]。經椎間孔腰椎椎間融合(transforaminal lumbar interbody fusion, TLIF)作為腰椎椎間融合術的一種,是在后路腰椎椎間融合(posterior lumbar interbody fusion, PLIF)的基礎之上發展起來的,因其能最大限度減少對椎管內組織侵擾,保留后方張力帶結構,無腹部重要血管神經損傷的風險而日益受到臨床外科醫師青睞[3-4]。

TLIF術式需切除一側關節突關節,較前路腰椎椎間融合(anterior lumbar interbody fusion, ALIF)和PLIF術式存在著差異,因此不適合用分析ALIF和PLIF的研究結論推導出TLIF的結果。目前討論的焦點在于TLIF術式單側椎弓根釘輔加單枚融合器內固定能否為脊柱融合提供滿意的穩定條件。TLIF術式到底是采用單釘棒固定還是雙釘棒固定一直是一個存在爭議的問題,椎間融合器的放置方法也常常是學者們討論的焦點。Slucky等[5]對7具尸體腰椎標本進行單側TLIF術式處理,L3-L4椎間植入2枚融合器,認為單側椎弓根螺釘固定組可顯著增加固定節段活動度,降低剛度。Harris等[6]將5具尸體腰椎1具不予處理,另4具行TLIF術式處理,L4-L5椎間植入融合器,結果表明在融合節段融合器結合雙側椎弓根螺釘內固定各向活動度最小,但與融合器結合單側椎弓根螺釘內固定相比差異無顯著意義。陳立業等[7]將6具尸體腰椎分為兩組行TLIF術式處理,L4-L5椎間植入融合器,認為雙側釘棒組在各工況下的腰椎活動范圍顯著低于同側單釘棒組。陳家麟等[8]對4種TLIF固定方式的三維有限元分析,認為螺釘和融合器應力在不同的運動狀態下因內固定的單雙側和融合器的形狀位置不同而有差異,且單側內固定螺釘上的應力以及融合器上的應力較雙側高,但差異無顯著性意義。目前對于TLIF不同內固定組合治療方法,從實驗生物力學和臨床研究入手較多,而深入的理論生物力學研究相對較少。

本研究擬采用有限元分析方法,建立TLIF單節段腰椎輕度滑脫模型,分析單雙側椎弓根螺釘固定及融合器放置方法等內植物不同固定組合方式下腰椎活動范圍、椎弓根螺釘和融合器的應力分布對脊柱穩定性、內固定失效幾率和腰椎融合率等問題產生的影響。

1 材料和方法

1.1 腰椎無損有限元模型

基于一名腰椎滑脫志愿者腰椎L4-L5節段CT掃描圖像,將圖片導入醫學圖像處理軟件進行圖像處理,提取出椎骨輪廓線后以彩色填充的數據集表示,經軟件計算后將二維圖像三維重建。基于腰椎解剖結構和曲率變化的特點,利用逆向工程軟件對模型復雜曲面擬合處理,參考腰椎L4-L5椎間盤生理參數,創建了纖維環基質和髓核。將幾何模型均導入Hypermesh有限單元化,結合網格包絡、共用面網格和網格偏置等技巧劃分網格,從而實現所有結構單元共節點。骨性結構、椎間盤采用10節點四面體單元模擬,軟骨終板采用退化的20節點六面體單元模擬,由三角形面網格偏置0.5 mm而形成。在此基礎上補充建立膠原纖維和韌帶結構,膠原纖維與椎間盤水平面成一定的夾角,填充在基質層之間[9],根據文獻測量起始位置,由桿單元來模擬建立包括前縱韌帶(anterior longitudinal ligament, ALL)、后縱韌帶(posterior longitudinal ligament, PLL)、黃韌帶(ligamentum flavum, LF)、棘間韌帶(intersinous ligament, ISL)、棘上韌帶(supraspinous ligament, SSL)、橫突間韌帶(transverse ligament, TL)和囊韌帶(capsular ligament, CL)7種韌帶模型[10]。引入小關節突接觸關系,關節軟骨由小關節突接觸關系所定義的面-面接觸表示,接觸關系定義為自由滑動,摩擦系數為0.01[11]。

骨性結構假設為各向同性的彈性材料,用彈性模量和泊松比兩個參數描述。纖維環基質和髓核引用幾乎不可壓縮的Mooney-Rivlin超彈性本構模型模擬。膠原纖維和韌帶采用應變-應力非線性的材料特性表示。腰椎L4-L5三維非線性有限元模型的單元屬性及材料特性如表 1所示。

1.2 腰椎融合有限元模型

修改無損模型并完全按TLIF臨床術式模擬,移除L4-L5融合節段左側上下小關節突,髓核、左后側纖維環(融合器左后側植入)以及植入部位軟骨終板[18]。根據要求填充碎骨并植入融合器和椎弓根螺釘,分別建立內植物固定方式不同的模型。

模型1(M1):雙側椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間術式有限元模型;模型2(M2):入路側(左側)椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間術式有限元模型;模型3(M3):入路側(左側)椎弓根螺釘內固定,兩枚融合器平行植入術式有限元模型。建立的腰椎無損有限元模型及腰椎融合術式有限元模型如圖 1所示。

圖1

腰椎L4-L5無損有限元模型及三種術式狀態下有限元模型

圖1

腰椎L4-L5無損有限元模型及三種術式狀態下有限元模型

(a)腰椎無損模型;(b)雙側椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間;(c)入路側椎弓根螺釘內固定,單枚融合器斜行植入椎間盤中間;(d)入路側椎弓根螺釘內固定,兩枚融合器平行植入椎間盤

Figure1. Intact finite element model and element models under three kinds of operation conditions of lumbar L4-L5(a) lumbar intact model; (b) bilateral pedicle screw fixation, one cage diagonal implanted into intervertebral disk; (c) operating side pedicle screw internal fixation, one cage diagonal implanted into intervertebral disk; (d) operating side pedicle screw internal fixation, two cages parallelly implanted into intervertebral disk

椎弓根螺釘和椎間融合器所建參數如下:

DePuy Expedium椎弓根釘棒系統,長50 mm,直徑5.5 mm;SaberTM椎間融合器,長21 mm,寬9 mm,高10 mm,均采用10節點四面體單元模擬,其單元屬性及材料特性如表 1所示。

1.3 負載與邊界條件

固定L5椎體下表面所有節點,限制其所有的自由度。耦合L4椎體上表面所有節點于中性點,根據右手定則,在該中性點上施加±7.5 N·m純扭矩,模擬前屈、后伸,側彎及軸向旋轉工況下腰椎生物特性的變化;同時在L4椎體上表面施加400 N分布壓力用于模擬人體上半身重量。

2 結果

基于CT斷層掃描圖像重建腰椎三維幾何模型,植入椎弓根螺釘和融合器幾何模型,經有限單元化處理后建立了包含幾何非線性、材料非線性和接觸非線性三種結構非線性的腰椎L4-L5節段TLIF不同內植物組合有限元模型,其幾何形態逼真,組織結構完整,單元模擬性強,參數可信度高。

2.1 腰椎無損有限元模型驗證

為了驗證有限元模型的可靠性,將無損模型在分布壓力和扭矩的作用之下,模擬前屈(flexion)、后伸(extension)、左側彎(bending-L)、右側彎(bending-R)、左軸向旋轉(rotation-L)、右軸向旋轉(rotation-R)6種工況下,測量和計算出腰椎L4-L5節段的活動范圍(range of motion,ROM),同相同條件下離體實驗和有限元分析研究文獻進行對比。可以看出本研究有限元模型在前屈時ROM最大,后伸明顯小于前屈,最小的ROM出現在軸向旋轉工況下。由于個體的差異,雖然前屈時腰椎脫離小關節突的抵制作用ROM偏大,但是仍處在正常值的范圍內,這些模擬值變化趨勢與Schmidt等[14]和Zander等[19]的研究結果基本一致,如表 2所示。

2.2 腰椎生物力學特性分析

2.2.1 腰椎整體活動范圍

腰椎ROM根據椎體有限元節點的空間絕對位移計算而得出。三種TLIF術式融合節段的ROM顯著降低,較無損模型均減少84%以上,融合節段的穩定性得以顯著提高。通過測量和計算,前屈狀態下,M1的ROM減小為無損模型的93.27%,M2的ROM減小92.67%,M3的ROM減小幅度最大為96.40%;后伸狀態下,M1的ROM減小85.96%,M2的ROM減小84.62%,M3的ROM減小92.51%;左側彎狀態下,M1的ROM減小94.57%,M2的ROM減小94.10%,M3的ROM也減小,為無損M的96.82%;右側彎狀態下,M1的ROM減小95.06%,M2的ROM減小95.09%,M3的ROM也減小97.41%,較左側彎相對差別甚小;左旋轉狀態下,M1的ROM減小為無損M的96.28%,M2的ROM減小84.31%,M3的ROM減小91.48%;右旋轉狀態下,M1的ROM減小96.01%,M2的ROM減小84.68 %,M3的ROM也減小,為無損M的91.36%,較左側彎相對差別甚小。

2.2.2 椎間融合器的應力分布

各融合模型在不同工況下椎間融合器最大等效應力如圖 2所示。觀察各工況下融合器應力分布,應力相對集中分布于融合器的前后兩端,且向中間應力逐漸減小,其中最大應力主要集中在椎體受壓一側。前屈和后伸時上述作用結果尤其明顯,集中于一側;左右側彎時M1和M2分布亦如此,而M3能明顯看出應力主要承受于受壓側融合器,而另一側融合器應力減小;左右旋轉時三種模型均能體現出旋轉方向上融合器應力的分布且分散于整個融合器。

圖2

各工況下椎間融合器最大等效應力

Figure2.

Maximum von Mises stress of intervertebral fusion cage under different status

圖2

各工況下椎間融合器最大等效應力

Figure2.

Maximum von Mises stress of intervertebral fusion cage under different status

2.2.3 椎弓根螺釘的應力分布

各融合模型在不同工況下椎弓根釘最大等效應力如圖 3所示。觀察各工況下椎弓根釘應力分布,各融合模型的螺釘應力從螺釘頭部至螺釘根部逐漸增大,螺釘根部附近的應力達到最大值,且這一最大值位置出現在螺釘內側,這與臨床上常見的螺釘斷裂的部位相一致,同時兩螺釘間的釘棒也承受著較大的壓縮載荷。前屈和后伸時最大應力集中于螺釘根部內側;左右側彎時M2和M3最大應力分布于釘棒中間,而M1能明顯看出應力主要承受于受壓側椎弓根釘釘棒中間內側,而另一側椎弓根釘應力相對較小;左旋轉時M2和M3最大應力集中于上端釘棒連接處內側,其次是螺釘根部,M1最大應力集中于左側上端釘棒連接處內側和右側下端釘棒連接處內側,右旋轉最大應力分布與左旋轉恰好相反,同時其應力均隨扭轉方向分布于整個螺釘系統。

圖3

各工況下椎弓根釘最大等效應力

Figure3.

Maximum von Mises stress of pedicle screw under different status

圖3

各工況下椎弓根釘最大等效應力

Figure3.

Maximum von Mises stress of pedicle screw under different status

3 討論

TLIF治療腰椎滑脫等腰椎退行性疾病已成為一種新型的治療方法。TLIF于20世紀80年代最先由Blume等[20]提出,經Harms等[21]的大力推廣而逐漸成形。TLIF技術的主要特點是從單側完成椎間盤切除、植骨融合、融合器植入,減少了手術時間和術中出血;同時單側入路,保留了對側椎板和小關節,增加了植骨面,可以作脊柱的360°融合,從而增加融合率;棘突上、棘突間韌帶的保留,使腰椎后部張力帶結構完整,加快和提高了患者的康復能力和時間。

本文建立了腰椎L4-L5節段TLIF不同融合固定模式的三維有限元模型,探討融合器和椎弓根釘不同組合的內植物固定系統中,腰椎融合模型所表現出來的生物力學特性。模擬結果顯示三種TLIF術式融合方式均會顯著降低融合節段的ROM,提高融合節段的穩定性,與陳立業等[7]和陳志明等[22]研究結果類似。M1的ROM整體小于M2的ROM而大于M3的ROM。M2的ROM最大,ROM減少百分比最小,說明單側椎弓根釘輔加單枚融合器融合穩定性相對最弱;相反M3的ROM最小,ROM減少百分比最大,說明單側椎弓根釘輔加雙枚融合器融合穩定性相對最好;M1雙側椎弓根釘輔加單枚融合器融合穩定性適中。雖然這三種融合方式穩定性有所差別,但是它們之間的差別無顯著性意義。融合器和椎弓根釘應力分布隨工況、內固定方式和融合器放置方法不同而有差異。融合器放置方法相同的情況下,M2單側固定螺釘應力和融合器應力較M1雙側固定者高,雙側椎弓根釘在某種程度上分擔了單側螺釘的應力,也表明該狀態下單側固定螺釘的失效幾率相對高于雙側;在單側螺釘固定的情況下,M2單枚融合器斜行植入在螺釘應力和融合器應力較M3兩枚融合器平行植入時高,植入兩枚融合器能減小腰椎整體、螺釘和融合器的應力分布,但在同一工況下它們的差異性無顯著性意義。在三種術式模型中,椎弓根釘固定旨在提高脊柱穩定性,融合器主要為了承受椎體的軸向壓縮載荷,兩者結合提高融合率,維持腰椎穩定。結合臨床,M1置入雙側椎弓根釘,需要顯露兩側,大大增加了組織損傷及手術時間,M3置入兩枚融合器,也增加了組織損傷及患者經濟負擔等。因此,從術后的ROM和植入物的應力分布均能得出結論,單枚融合器輔加單側椎弓根釘固定能滿足臨床術式效果,維持術后腰椎穩定,降低內固定失效幾率,保證腰椎融合率,同時還能減少肌肉剝離,縮短手術時間,減小患者的經濟負擔等。

本研究從理論生物力學的角度出發,以有限元分析為手段,提出適合TLIF的融合固定方式,彌補了TLIF理論生物力學分析的空缺,最終為臨床應用提供理論力學依據。但也存在一些不足:①由于腰椎復雜的幾何外形和材料的生物特性,因此其真實的生物力學特性難以模擬,在以后研究還需改進,比如考慮肌肉牽張作用等更真實的模擬腰椎;②基于TLIF術式,在已有研究基礎之上尚未考慮單枚融合器放置位置對腰椎整體及植入物的力學影響,后續會對TLIF術式融合器放置位置做系統理論研究。