評價國內外電子病歷評價模式的應用并比較優缺點, 為我國電子病歷應用效果的評價和評價體系的建立提供參考及理論指導。從Ovid-MEDLINE、EBSCOhost、EI、EMBASE、PubMed、IEEE以及中國生物醫學文獻數據庫(CBM)和中國知網(CNKI)檢索1990年1月-2012年12月的相關文獻, 并對這些文章的參考文獻進行手工檢索, 共有1 736篇文章來自對以上數據庫的計算機檢索, 通過手工檢索另有16篇文章。按照納入與排除標準選擇文獻, 并對相關資料進行提取分析。在最終納入的35篇文章中, 美國在電子病歷評價研究數量方面以54.28%處于領先位置, 加拿大和日本分別以8.58%居于第二位。在評價模型應用方面, 信息系統成功模型、技術接受模型(TAM)、創新擴散模型與成本-效益評估方法運用廣泛, 分別占25%、20%、12.5%和10%。本研究對電子病歷評價模式的應用情況作了較全面的評估, 為我國電子病歷的相關評估工作提供借鑒。

引用本文: 林丹, 劉加林, 張睿, 黎勇, 黃婷婷. 關于電子病歷評價模式應用狀況的文獻計量學評價. 生物醫學工程學雜志, 2015, 32(2): 350-356. doi: 10.7507/1001-5515.20150064 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

衛生部2010年發布的《電子病歷基本規范》明確定義:“電子病歷是指醫務人員在醫療活動過程中,使用醫療機構信息系統生成的文字、符號、圖表、圖形、數據、影像等數字化信息,并能實現存儲、管理、傳輸和重現的醫療記錄,是病歷的一種記錄形式。”電子病歷信息覆蓋了醫療的整個過程,在醫療信息領域處于主體地位[1]。如今,以電子病歷為核心的醫院信息系統建設已經成為目前醫院建設的重要內容,電子病歷評估體系可以為醫院信息化建設提供非常重要的標準和參考[2]。我國在電子病歷應用水平評價研究方面起步較晚,衛生部醫政司2011年組織進行試點醫院電子病歷應用水平分級評價工作,2012年啟動全國所有三級醫院的電子病歷評級工作[3]。對電子病歷應用水平進行評估,建立符合我國國情的電子病歷評價系統對醫院信息化建設和醫療整體質量的提升起到舉足輕重的作用[4]。本研究旨在對國內外電子病歷評價模式或方法的應用情況進行評估,總結各種評價模式及方法的特點以及優缺點,為我國電子病歷的相關評估工作提供借鑒和指導。

1 方法

1.1 檢索策略

檢索策略是基于文獻標題和摘要的關鍵詞,將有關電子病歷英文文獻的8個關鍵詞:electronic medical record、electronic health record、electronic patient record、computerized medical record、computerized health record、computerized patient record、personal medical record、personal health record分別與evaluation model(methodology)和application進行匹配后檢索;中文關鍵詞包括電子病歷、電子健康檔案和評價,并手工檢索相關的參考文獻用來補充檢索過程中遺漏的文章。

1.2 納入標準

滿足以下條件的文獻即被納入:①涉及有關電子病歷內容;②使用評價理論模型或方法。

1.3 排除標準

排除標準包括以下幾點:①文章側重于非自然語言處理方面,如醫學系統命名法-臨床術語或是疾病編碼等;②文章側重于臨床疾病預測或臨床診療評估方面, 如疾病預測或診療模型以及方法分析;③文章側重于工科研究方面,如系統運作模式、算法分析等;④非中文或英文文章。

1.4 數據評價

首先對所有文章去重,并根據題目和摘要篩選出所有可能相關的文章,進行全文篩選并最終決定是否納入。此過程由兩名評價人員在同一時間內獨立完成,如有爭議,則由第三位評價人員進行裁定。

2 結果

2.1 檢索結果

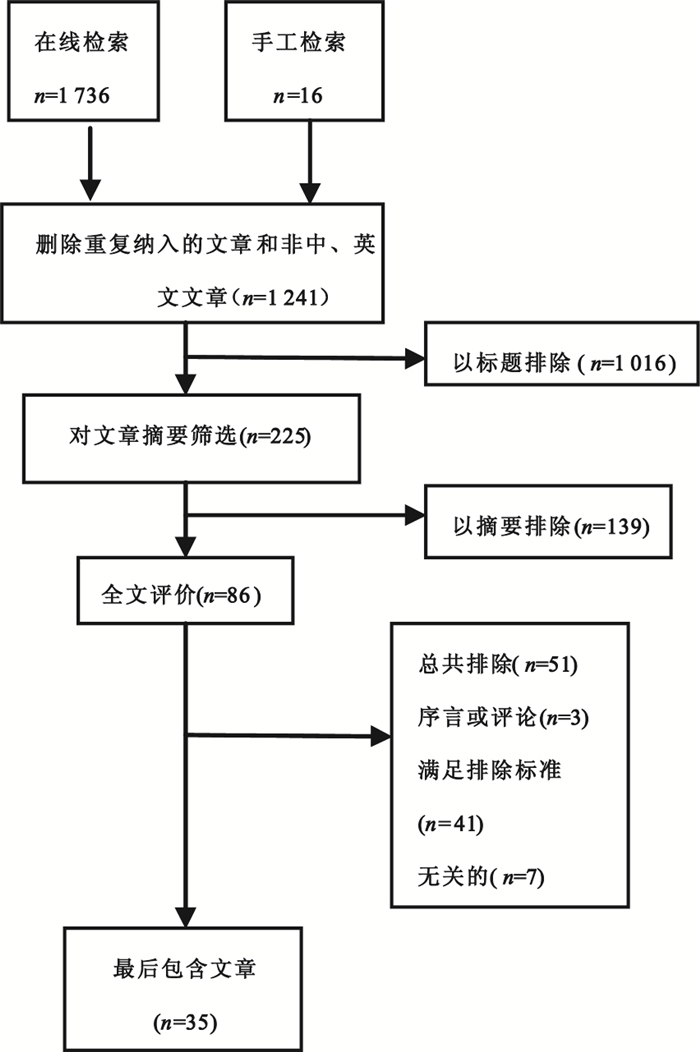

共檢索到相關文獻1 736篇,其中138篇來自Ovid-MEDLINE,66篇來自EBSCOhost,431篇來自EI,83篇來自EMBASE,926篇來自PubMed,17篇來自IEEE,30篇來自中國生物醫學文獻數據庫(CBM),45篇來自中國知網(CNKI),16篇來自參考文獻的文章。經過篩選,最終納入35篇文獻。文獻檢索過程和結果如圖 1所示,納入文獻的基本信息如表 1所示。

圖1

文獻檢索流程圖

Figure1.

Flow chart of included and excluded studies

圖1

文獻檢索流程圖

Figure1.

Flow chart of included and excluded studies

2.2 電子病歷應用文獻計量學評價結果

2.2.1 電子病歷應用評價研究的總體分析

在納入研究的文獻中,美國19篇,其中1997年1篇,2000年1篇,2005年2篇,2007年3篇,2008年2篇,2009年4篇,2010年3篇,2011年1篇,2012年2篇;加拿大3篇,其中2005年、2011年和2012年各1篇;日本3篇,其中2005年、2008年和2012年各1篇;澳大利亞2篇,均為2008年;瑞典2篇,其中2009年和2012年各1篇;中國臺灣2篇,其中2004年和2012年各1篇;荷蘭、愛爾蘭、法國和中國各1篇,分別為2005年、2011年、2012年和2012年。美國在電子病歷評價研究方面以54.28%處于領先位置。加拿大和日本分別占8.58%,瑞典、澳大利亞和中國臺灣也分別占5.71%。從時間上看,美國從1997年就開始電子病歷評價的相關研究,而中國對電子病歷的研究則剛剛起步。結果表明美國在電子病歷建設與評價上要早于其他國家,并且對電子病歷的研究具有時間連續性和逐年增加的趨勢,可見該研究領域有一定的發展前景。

2.2.2 電子病歷評價模型(方法)應用情況

由于部分文獻存在不止一種評價模型,因此納入研究的評價模型或方法超出實際納入的文獻數量(見表 1)。電子病歷的評價理論原始模型并非完全契合于系統實施的各種環境與文化特點,因此衍生出了許多符合地區特點的多種其他理論模型。除此之外,在電子病歷被采納程度的研究方面,信息系統成功模型應用最廣,其次是技術接受模型。

2.3 評價模型(方法)優缺點比較

2.3.1 TAM

該模型中的幾個關鍵因素:感知有用性(perceived usefulness),即個體認為使用某一特定的信息系統對其工作績效提高的程度;感知易用性(perceived ease of use),即個體認為容易使用某一特定系統的程度;使用態度,屬于用戶的主觀感受,如認知服務水平[5];行為意向,即個體使用某一信息系統的傾向。感知有用性和感知易用性共同揭示出個體的行為意向直接受到主觀感受的影響。Davis等認為可以通過使用者的行為意向來預測信息技術的實際使用。該模型主要用于預測用戶對電子病歷的接受程度并在信息技術領域得到廣泛應用;但是模型的測量指標較少,臨床驗證背景相對單一,而且未能考慮外部變量對信息技術接受程度的影響,同時多數主觀性的測量指標有待進一步實踐驗證[6-13]。

2.3.2 NASA-TLX methodology

通過問卷調查測評電子病歷的可用性、效率、用戶使用的主觀感受[14]。該量表提出一個評價數字化用戶操作界面可用性的范例并得到廣泛認可,但是未考慮EMR的使用環境和對用戶工作量造成的影響。

2.3.3 TTF

該模型有4個關鍵要素:首先是技術特征和任務特征,它們共同影響第3個要素——任務技術適配,任務技術適配又會影響最后的要素——行為或者使用[8, 15-16]。該模型主要用于解釋信息技術本身對于工作任務需求的支持程度進而影響用戶使用信息技術以及產生的任務績效,為進一步改善臨床決策功能提供了理論依據。然而,模型中的各個變量在醫療領域的具體指向還未得到充分的闡述,同時在電子病歷的不同實施背景和使用階段均需進一步的實踐驗證。

2.3.4 創新擴散模型

Rogers認為一項創新應具備相對優勢、兼容性、復雜性、可靠性和可感知性五個要素,并將創新擴散定義為通過一定的渠道隨時間在社會系統的各種成員之間進行傳播的過程[17]。Lee[18]分別從相對優勢(評價紙張使用量、工作量、對工作的控制力等)、兼容性(保健計劃與患者護理之間的聯系,改進的評價指標)、復雜性(評價用戶使用界面,使用護理診斷教育的必要性)、可靠性(護理內容不充足)和可感知性(評估圖表)5個指標評價護理工作者對電子化護理系統的認識。創新擴散模型在電子病歷的采納和使用方面提出了創新性的見解。然而該模型關于可靠性和可感知性的評價項目較少,需要更詳細和清晰的變量定義;而且僅在少數地區或系統中進行驗證,結果可能不具有廣泛適用性[7, 17-19]。

2.3.5 成本-效益評估方法

包括5個評價指標,涵蓋了衛生信息數據交換的各個方面如方案實施、技術選擇、政策問題、數據共享、經濟效益[20]。Shah等[21]對5個不同的操作界面(供應商、保險方、檢驗科、放射科、藥房)在建立基礎架構、應用花費、系統維護和每年度進行信息互操作等方面的全部成本和效益進行分析。成本-效益評估方法是一個實用的要素評價工具,它對電子病歷在中國社區醫院的實施狀況進行資金收益方面的分析,這有助于定義電子病歷市場,同時對電子病歷商業模式的探索和投資決策的制定提供指導[22-24]。但是制定該評價方法的原始數據僅來源于一些綜合醫院,因此反映的結果相對片面,只能提供理論性的指導,并不能成為健康信息交換的最終指南。

2.3.6 信息系統成功模型

由德隆(Delone)和麥克林(McLean)于1992年提出。最初的模型包括6個要素:信息品質、系統品質、系統使用、用戶滿意度、個人效益和組織效益[15, 23, 25-26]。系統使用和用戶滿意度調查可直觀描述電子病歷產生的效益。2003年D&M對該模型進行了更新,新增服務品質這一因素,而且將個人效益和組織效益兩構想合并成凈效益這一構想,以此反映通過使用該信息系統而產生的全部結果[12, 26-30]。Su等[29]在該模型的基礎上提出了系統質量、醫療數據質量、服務質量、數據安全性質量、用戶使用、組織凈效益等評價指標,最后通過統計分析揭示“原因”與“影響”之間的關系,這對評價臺灣地區的EMR提供了一個具有地域文化視角的指導性方針。同時,該信息模型為評價EMR提供了統一的標準,補充了信息評價理論和醫學信息學理論,并在信息管理科學領域得到廣泛研究,但是需要進一步的實踐驗證。

2.3.7 電子病歷采納模型

由美國醫療衛生信息與管理系統協會(Helathcare Information and Management Systems Society, HIMSS)Analytics提出,用于評價醫院實施電子病歷的水平。根據電子病歷應用功能將電子病歷劃分為0~7共8個等級,通過確定一些關鍵功能來判斷醫院電子病歷應用所達到的等級。如0~2級注重于數據采集,3~4級注重于信息共享,5~7級注重于智能化處理[31]。可以通過該模型對實施電子病歷的醫院進行對比, 直觀地了解電子病歷的應用情況。但是建立模型的數據僅來源于美國醫院信息與管理系統協會的2005年—2007年之間的數據,因此模型的相關內容需要根據數據進行實時更新。

2.3.8 應用水平等級劃分

評價體系分為兩個部分:第一部分為業務層信息系統應用深度等級,分為0~5共6個等級,針對信息系統在醫院醫療和管理過程中的應用情況進行量化評分;第二部分為醫院信息化應用成熟度指數,主要反映醫院整體信息化系統應用質量情況,即針對信息系統在能夠反映醫療和管理工作的關鍵業務中的應用情況進行綜合評分[32]。該評價體系可以從微觀角度了解醫院各個部門對信息系統的應用程度;對同一部門、醫院范圍內的信息化建設發展進行持續評估以了解發展狀況;對各醫院間信息化建設進行量化橫向比較。但是在信息系統對醫療安全的影響、對醫療效率的影響或者醫院信息系統應用水平提高后對醫院經濟效益的影響等方面均未做出深入研究。

2.3.9 4步評估方法

Kaelber等[33]分別從信息技術的定義和數據收集、分類定義和數據框架、數據整合以及模型開發這四個維度評估個人健康檔案在未來10年給美國帶來的潛在經濟價值。該評估方法明確指出個人健康檔案設定數據標準的重要意義,但是對成本節約方面未進行充分闡述,同時對個人健康檔案在未來10年內應用情況的評估顯得過于樂觀。

2.3.10 環境實施模型

該模型分別從個人背景、組織背景、環境因素、政策實施、IT技術以及經濟條件等多方面分析臨床信息系統使用產生的影響。多視角分析臨床信息系統實施的環境影響因素,并突出各個因素之間的差異性[34]。該模型未在不同的地區和系統中得到充分的驗證,并且缺乏測量差異性的指標。

2.3.11 Linstone多視角模型

Ash等[35]分別從信息技術、管理者和臨床工作者三個不同視角分析醫囑錄入系統給臨床工作帶來的影響[19]。這對應用醫囑錄入系統的醫院進行相關評估工作提供了理論參考。但是該模型的數據僅來源于對四家醫院進行初步研究得到的結果。

2.3.12 信息質量三角形框架

三角形框架的三個頂點分別為目標、概念、術語。其中目標包括4個評價標準:①完整性:記錄的病歷數占總病例數的百分比;②準確性:數據的格式;③獨特性:通過一定的算法分析得到;④一致性:采用算法分析,如分析處方的開始日期是否在結束日期之前。概念的評價標準為定義,即對數據模型質量的主觀評級。術語的評價標準為兼容性,即參考術語之間的相互兼容[36]。該評價方法在歐洲的DebugIT項目中已經得到成功的驗證,這是實現醫療領域互操作性的第一步。

2.3.13 評價模型

J?derlund Hagstedt等[37]對瑞典7家已經應用電子病歷醫囑錄入系統電子處方功能的初級保健機構進行評價。模型中的5個評價標準分別為:①安全性:能夠影響處方的質量,從患者角度分析即能擁有一個安全的處方;②處方支持:開處方便利;③決策支持:具有提示功能并能幫助醫生對有關處方做出正確決策;④用戶使用:用戶對系統使用的主觀感受;⑤患者支持:患者是否方便使用藥物。該模型的評價標準分別來源于e-lak電子處方技術評價量表、醫療機構的處方規范、相關專家意見以及用戶對電子處方的使用感受,主要用于評價醫囑錄入系統電子處方的可用性。

2.3.14 資源依賴理論

Kazley等[38]把對電子病歷采納的影響因素劃分為環境因素(業務競爭性、財政撥款、鄉村特點、不確定性)和組織因素(系統大小、從屬關系、所有權、醫療付款人的參與、資金資源、教學現狀),根據模型的各個因素提出10個假說,并對各個假說進行統計分析和驗證。該理論對電子病歷的實施與應用提供理論指導,但是理論的實施背景具有限制性,不適用于規模較小的醫療機構和偏遠鄉村地區,而且對假說進行橫斷面研究時可能存在選擇性偏倚。

2.3.15 有意義使用

美國于2009年出臺《美國復蘇與再投資法案》,旨在通過資金獎勵的方式來激勵醫療機構有意義地使用醫療信息技術[15]。有意義使用第一階段針對醫院和臨床醫生分別提出了23條和25條“有意義使用”目標[39]。其中核心目標是實現一系列支持電子病歷改善醫療保健的基本功能,包括:患者的生命體征、人口統計、藥物的有效性和過敏反應、關于當前有效診斷的時常更新的問題明細、吸煙情況等,其他一些目標是通過安裝一些軟件實現EMR的潛在性功能如改善醫療的安全性、質量和效益。這是衛生信息技術的參考評價工具,同時是首次對“有意義使用”指標進行具體闡述[15]。通過設定目標的實現,可以幫助臨床醫生做出更好的臨床決策,從而避免可以預測的臨床差錯。

3 討論

電子病歷是醫療信息化的重要產物,目前電子病歷實際使用過程中存在不少問題,因此進一步完善電子病歷勢在必行。電子病歷應用評價體系的構建對完善電子病歷可提供向導性作用。就全球范圍而言,美國從1997年[11]開始,對電子病歷應用評價進行研究,而且相比其他國家而言進展得較好,研究理論模型或方法最多,評價涉及的范圍也較全面,非常值得國內相關研究部門學習與借鑒。

在評價內容方面,電子病歷的質量和用戶滿意度,以及對電子病歷的接受情況以及通過使用電子病歷給用戶帶來的實際效益是多數評估工作的側重點。針對上述側重點,信息系統成功模型、TAM、創新擴散模型與成本-效益評估方法運用得最為廣泛,分別占25%、20%、12.5%和10%。信息系統成功模型直觀描述電子病歷的信息品質、系統品質和服務品質對系統使用和用戶滿意度的影響,進而得到最終產生的凈效益,提供了一個全面的思考框架。但是對任何一個具體的研究來說, 對信息系統成功的評價和測量都有必要根據研究目的、實證背景等因素來具體選擇研究變量。TAM側重于研究用戶對信息技術的接受程度從而使用信息技術的行為,這是一種能夠有效解釋信息技術采納行為的方法,被廣泛地應用于各種預測系統使用行為的評價[5-6, 8-11, 13, 40]。然而,該模型中兩個關鍵的評價指標(感知有用性與感知易用性)均屬于主觀性測量指標,還需要有效的實證研究。創新擴散模型側重于用戶對某一信息技術從了解到產生興趣,接著進行評估和試驗,最后采納的整個過程[5, 14, 20, 30, 32]。成本-效益評估方法則側重于對某一信息技術實際應用過程中耗費的成本及產生的效益進行分析,這對于引入電子病歷的醫療機構而言,是需要考慮的問題。然而由于地域差異和實施環境的影響,任何一種原始的理論評價模型或方法都不可能完全適用于評估某一特定的信息系統,比如由HIMSS提出的電子病歷采納模型,其研究的數據僅僅來源于美國醫院信息與管理系統協會的2005年—2007年間的數據,該模型的等級劃分是根據數據的變動而實時更新的,與HIMSS AnalyticsTM Database 2012年的數據相比,后者在3~4級和7級的內容發生了變化[30, 41]。因此,在實際工作中,必須綜合考慮各方面因素,制定出符合地域特色的評價方法。同時,關于電子病歷的命名不一,除電子病歷外,還有電子健康檔案、個人健康檔案、個人醫療病歷、電子化醫療病歷、計算機化醫療記錄等,其英文翻譯更是達到8種之多,目前我國對電子病歷的命名還未能做出統一的規范,這也是亟待解決的問題。

此次文獻計量學評價在制定排除標準時,由于語言問題,僅納入中文和英文文獻,可能存在一定的信息損失。

本文用文獻計量學評價的方法對國內外電子病歷評價模式或方法的應用研究作了較全面的評估,為我國電子病歷的相關評估工作提供參考意見和理論指導。

引言

衛生部2010年發布的《電子病歷基本規范》明確定義:“電子病歷是指醫務人員在醫療活動過程中,使用醫療機構信息系統生成的文字、符號、圖表、圖形、數據、影像等數字化信息,并能實現存儲、管理、傳輸和重現的醫療記錄,是病歷的一種記錄形式。”電子病歷信息覆蓋了醫療的整個過程,在醫療信息領域處于主體地位[1]。如今,以電子病歷為核心的醫院信息系統建設已經成為目前醫院建設的重要內容,電子病歷評估體系可以為醫院信息化建設提供非常重要的標準和參考[2]。我國在電子病歷應用水平評價研究方面起步較晚,衛生部醫政司2011年組織進行試點醫院電子病歷應用水平分級評價工作,2012年啟動全國所有三級醫院的電子病歷評級工作[3]。對電子病歷應用水平進行評估,建立符合我國國情的電子病歷評價系統對醫院信息化建設和醫療整體質量的提升起到舉足輕重的作用[4]。本研究旨在對國內外電子病歷評價模式或方法的應用情況進行評估,總結各種評價模式及方法的特點以及優缺點,為我國電子病歷的相關評估工作提供借鑒和指導。

1 方法

1.1 檢索策略

檢索策略是基于文獻標題和摘要的關鍵詞,將有關電子病歷英文文獻的8個關鍵詞:electronic medical record、electronic health record、electronic patient record、computerized medical record、computerized health record、computerized patient record、personal medical record、personal health record分別與evaluation model(methodology)和application進行匹配后檢索;中文關鍵詞包括電子病歷、電子健康檔案和評價,并手工檢索相關的參考文獻用來補充檢索過程中遺漏的文章。

1.2 納入標準

滿足以下條件的文獻即被納入:①涉及有關電子病歷內容;②使用評價理論模型或方法。

1.3 排除標準

排除標準包括以下幾點:①文章側重于非自然語言處理方面,如醫學系統命名法-臨床術語或是疾病編碼等;②文章側重于臨床疾病預測或臨床診療評估方面, 如疾病預測或診療模型以及方法分析;③文章側重于工科研究方面,如系統運作模式、算法分析等;④非中文或英文文章。

1.4 數據評價

首先對所有文章去重,并根據題目和摘要篩選出所有可能相關的文章,進行全文篩選并最終決定是否納入。此過程由兩名評價人員在同一時間內獨立完成,如有爭議,則由第三位評價人員進行裁定。

2 結果

2.1 檢索結果

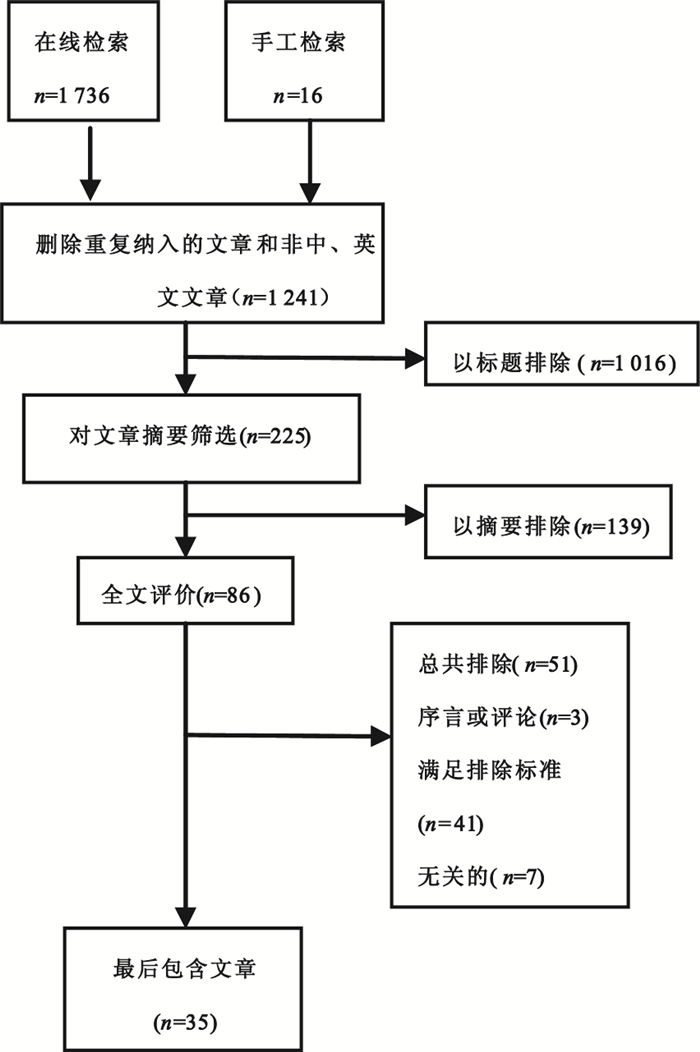

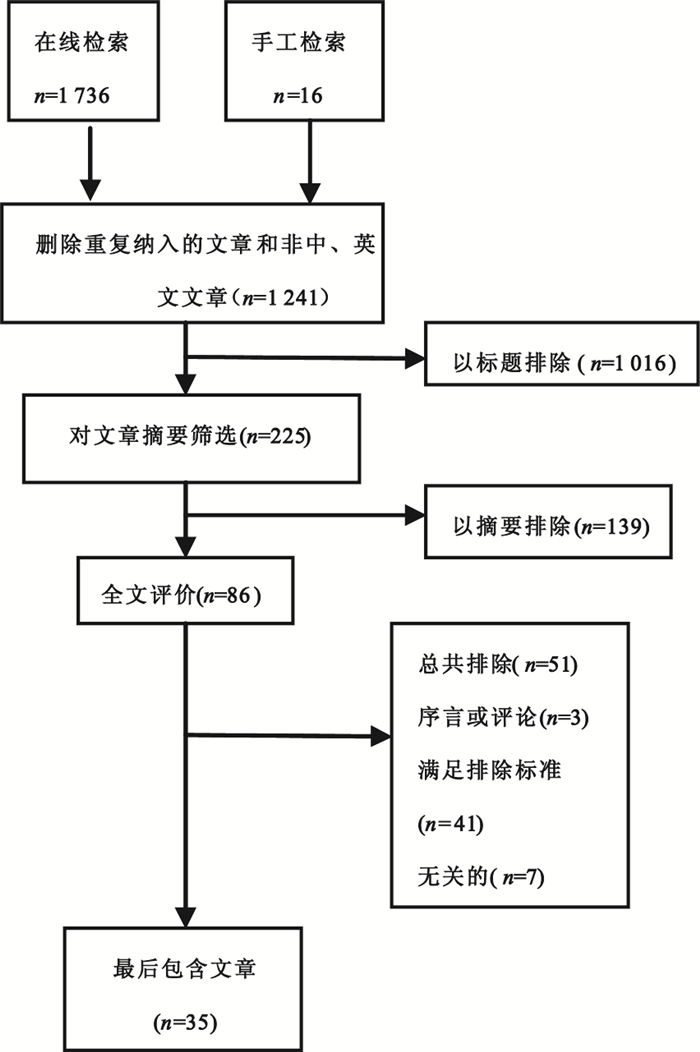

共檢索到相關文獻1 736篇,其中138篇來自Ovid-MEDLINE,66篇來自EBSCOhost,431篇來自EI,83篇來自EMBASE,926篇來自PubMed,17篇來自IEEE,30篇來自中國生物醫學文獻數據庫(CBM),45篇來自中國知網(CNKI),16篇來自參考文獻的文章。經過篩選,最終納入35篇文獻。文獻檢索過程和結果如圖 1所示,納入文獻的基本信息如表 1所示。

圖1

文獻檢索流程圖

Figure1.

Flow chart of included and excluded studies

圖1

文獻檢索流程圖

Figure1.

Flow chart of included and excluded studies

2.2 電子病歷應用文獻計量學評價結果

2.2.1 電子病歷應用評價研究的總體分析

在納入研究的文獻中,美國19篇,其中1997年1篇,2000年1篇,2005年2篇,2007年3篇,2008年2篇,2009年4篇,2010年3篇,2011年1篇,2012年2篇;加拿大3篇,其中2005年、2011年和2012年各1篇;日本3篇,其中2005年、2008年和2012年各1篇;澳大利亞2篇,均為2008年;瑞典2篇,其中2009年和2012年各1篇;中國臺灣2篇,其中2004年和2012年各1篇;荷蘭、愛爾蘭、法國和中國各1篇,分別為2005年、2011年、2012年和2012年。美國在電子病歷評價研究方面以54.28%處于領先位置。加拿大和日本分別占8.58%,瑞典、澳大利亞和中國臺灣也分別占5.71%。從時間上看,美國從1997年就開始電子病歷評價的相關研究,而中國對電子病歷的研究則剛剛起步。結果表明美國在電子病歷建設與評價上要早于其他國家,并且對電子病歷的研究具有時間連續性和逐年增加的趨勢,可見該研究領域有一定的發展前景。

2.2.2 電子病歷評價模型(方法)應用情況

由于部分文獻存在不止一種評價模型,因此納入研究的評價模型或方法超出實際納入的文獻數量(見表 1)。電子病歷的評價理論原始模型并非完全契合于系統實施的各種環境與文化特點,因此衍生出了許多符合地區特點的多種其他理論模型。除此之外,在電子病歷被采納程度的研究方面,信息系統成功模型應用最廣,其次是技術接受模型。

2.3 評價模型(方法)優缺點比較

2.3.1 TAM

該模型中的幾個關鍵因素:感知有用性(perceived usefulness),即個體認為使用某一特定的信息系統對其工作績效提高的程度;感知易用性(perceived ease of use),即個體認為容易使用某一特定系統的程度;使用態度,屬于用戶的主觀感受,如認知服務水平[5];行為意向,即個體使用某一信息系統的傾向。感知有用性和感知易用性共同揭示出個體的行為意向直接受到主觀感受的影響。Davis等認為可以通過使用者的行為意向來預測信息技術的實際使用。該模型主要用于預測用戶對電子病歷的接受程度并在信息技術領域得到廣泛應用;但是模型的測量指標較少,臨床驗證背景相對單一,而且未能考慮外部變量對信息技術接受程度的影響,同時多數主觀性的測量指標有待進一步實踐驗證[6-13]。

2.3.2 NASA-TLX methodology

通過問卷調查測評電子病歷的可用性、效率、用戶使用的主觀感受[14]。該量表提出一個評價數字化用戶操作界面可用性的范例并得到廣泛認可,但是未考慮EMR的使用環境和對用戶工作量造成的影響。

2.3.3 TTF

該模型有4個關鍵要素:首先是技術特征和任務特征,它們共同影響第3個要素——任務技術適配,任務技術適配又會影響最后的要素——行為或者使用[8, 15-16]。該模型主要用于解釋信息技術本身對于工作任務需求的支持程度進而影響用戶使用信息技術以及產生的任務績效,為進一步改善臨床決策功能提供了理論依據。然而,模型中的各個變量在醫療領域的具體指向還未得到充分的闡述,同時在電子病歷的不同實施背景和使用階段均需進一步的實踐驗證。

2.3.4 創新擴散模型

Rogers認為一項創新應具備相對優勢、兼容性、復雜性、可靠性和可感知性五個要素,并將創新擴散定義為通過一定的渠道隨時間在社會系統的各種成員之間進行傳播的過程[17]。Lee[18]分別從相對優勢(評價紙張使用量、工作量、對工作的控制力等)、兼容性(保健計劃與患者護理之間的聯系,改進的評價指標)、復雜性(評價用戶使用界面,使用護理診斷教育的必要性)、可靠性(護理內容不充足)和可感知性(評估圖表)5個指標評價護理工作者對電子化護理系統的認識。創新擴散模型在電子病歷的采納和使用方面提出了創新性的見解。然而該模型關于可靠性和可感知性的評價項目較少,需要更詳細和清晰的變量定義;而且僅在少數地區或系統中進行驗證,結果可能不具有廣泛適用性[7, 17-19]。

2.3.5 成本-效益評估方法

包括5個評價指標,涵蓋了衛生信息數據交換的各個方面如方案實施、技術選擇、政策問題、數據共享、經濟效益[20]。Shah等[21]對5個不同的操作界面(供應商、保險方、檢驗科、放射科、藥房)在建立基礎架構、應用花費、系統維護和每年度進行信息互操作等方面的全部成本和效益進行分析。成本-效益評估方法是一個實用的要素評價工具,它對電子病歷在中國社區醫院的實施狀況進行資金收益方面的分析,這有助于定義電子病歷市場,同時對電子病歷商業模式的探索和投資決策的制定提供指導[22-24]。但是制定該評價方法的原始數據僅來源于一些綜合醫院,因此反映的結果相對片面,只能提供理論性的指導,并不能成為健康信息交換的最終指南。

2.3.6 信息系統成功模型

由德隆(Delone)和麥克林(McLean)于1992年提出。最初的模型包括6個要素:信息品質、系統品質、系統使用、用戶滿意度、個人效益和組織效益[15, 23, 25-26]。系統使用和用戶滿意度調查可直觀描述電子病歷產生的效益。2003年D&M對該模型進行了更新,新增服務品質這一因素,而且將個人效益和組織效益兩構想合并成凈效益這一構想,以此反映通過使用該信息系統而產生的全部結果[12, 26-30]。Su等[29]在該模型的基礎上提出了系統質量、醫療數據質量、服務質量、數據安全性質量、用戶使用、組織凈效益等評價指標,最后通過統計分析揭示“原因”與“影響”之間的關系,這對評價臺灣地區的EMR提供了一個具有地域文化視角的指導性方針。同時,該信息模型為評價EMR提供了統一的標準,補充了信息評價理論和醫學信息學理論,并在信息管理科學領域得到廣泛研究,但是需要進一步的實踐驗證。

2.3.7 電子病歷采納模型

由美國醫療衛生信息與管理系統協會(Helathcare Information and Management Systems Society, HIMSS)Analytics提出,用于評價醫院實施電子病歷的水平。根據電子病歷應用功能將電子病歷劃分為0~7共8個等級,通過確定一些關鍵功能來判斷醫院電子病歷應用所達到的等級。如0~2級注重于數據采集,3~4級注重于信息共享,5~7級注重于智能化處理[31]。可以通過該模型對實施電子病歷的醫院進行對比, 直觀地了解電子病歷的應用情況。但是建立模型的數據僅來源于美國醫院信息與管理系統協會的2005年—2007年之間的數據,因此模型的相關內容需要根據數據進行實時更新。

2.3.8 應用水平等級劃分

評價體系分為兩個部分:第一部分為業務層信息系統應用深度等級,分為0~5共6個等級,針對信息系統在醫院醫療和管理過程中的應用情況進行量化評分;第二部分為醫院信息化應用成熟度指數,主要反映醫院整體信息化系統應用質量情況,即針對信息系統在能夠反映醫療和管理工作的關鍵業務中的應用情況進行綜合評分[32]。該評價體系可以從微觀角度了解醫院各個部門對信息系統的應用程度;對同一部門、醫院范圍內的信息化建設發展進行持續評估以了解發展狀況;對各醫院間信息化建設進行量化橫向比較。但是在信息系統對醫療安全的影響、對醫療效率的影響或者醫院信息系統應用水平提高后對醫院經濟效益的影響等方面均未做出深入研究。

2.3.9 4步評估方法

Kaelber等[33]分別從信息技術的定義和數據收集、分類定義和數據框架、數據整合以及模型開發這四個維度評估個人健康檔案在未來10年給美國帶來的潛在經濟價值。該評估方法明確指出個人健康檔案設定數據標準的重要意義,但是對成本節約方面未進行充分闡述,同時對個人健康檔案在未來10年內應用情況的評估顯得過于樂觀。

2.3.10 環境實施模型

該模型分別從個人背景、組織背景、環境因素、政策實施、IT技術以及經濟條件等多方面分析臨床信息系統使用產生的影響。多視角分析臨床信息系統實施的環境影響因素,并突出各個因素之間的差異性[34]。該模型未在不同的地區和系統中得到充分的驗證,并且缺乏測量差異性的指標。

2.3.11 Linstone多視角模型

Ash等[35]分別從信息技術、管理者和臨床工作者三個不同視角分析醫囑錄入系統給臨床工作帶來的影響[19]。這對應用醫囑錄入系統的醫院進行相關評估工作提供了理論參考。但是該模型的數據僅來源于對四家醫院進行初步研究得到的結果。

2.3.12 信息質量三角形框架

三角形框架的三個頂點分別為目標、概念、術語。其中目標包括4個評價標準:①完整性:記錄的病歷數占總病例數的百分比;②準確性:數據的格式;③獨特性:通過一定的算法分析得到;④一致性:采用算法分析,如分析處方的開始日期是否在結束日期之前。概念的評價標準為定義,即對數據模型質量的主觀評級。術語的評價標準為兼容性,即參考術語之間的相互兼容[36]。該評價方法在歐洲的DebugIT項目中已經得到成功的驗證,這是實現醫療領域互操作性的第一步。

2.3.13 評價模型

J?derlund Hagstedt等[37]對瑞典7家已經應用電子病歷醫囑錄入系統電子處方功能的初級保健機構進行評價。模型中的5個評價標準分別為:①安全性:能夠影響處方的質量,從患者角度分析即能擁有一個安全的處方;②處方支持:開處方便利;③決策支持:具有提示功能并能幫助醫生對有關處方做出正確決策;④用戶使用:用戶對系統使用的主觀感受;⑤患者支持:患者是否方便使用藥物。該模型的評價標準分別來源于e-lak電子處方技術評價量表、醫療機構的處方規范、相關專家意見以及用戶對電子處方的使用感受,主要用于評價醫囑錄入系統電子處方的可用性。

2.3.14 資源依賴理論

Kazley等[38]把對電子病歷采納的影響因素劃分為環境因素(業務競爭性、財政撥款、鄉村特點、不確定性)和組織因素(系統大小、從屬關系、所有權、醫療付款人的參與、資金資源、教學現狀),根據模型的各個因素提出10個假說,并對各個假說進行統計分析和驗證。該理論對電子病歷的實施與應用提供理論指導,但是理論的實施背景具有限制性,不適用于規模較小的醫療機構和偏遠鄉村地區,而且對假說進行橫斷面研究時可能存在選擇性偏倚。

2.3.15 有意義使用

美國于2009年出臺《美國復蘇與再投資法案》,旨在通過資金獎勵的方式來激勵醫療機構有意義地使用醫療信息技術[15]。有意義使用第一階段針對醫院和臨床醫生分別提出了23條和25條“有意義使用”目標[39]。其中核心目標是實現一系列支持電子病歷改善醫療保健的基本功能,包括:患者的生命體征、人口統計、藥物的有效性和過敏反應、關于當前有效診斷的時常更新的問題明細、吸煙情況等,其他一些目標是通過安裝一些軟件實現EMR的潛在性功能如改善醫療的安全性、質量和效益。這是衛生信息技術的參考評價工具,同時是首次對“有意義使用”指標進行具體闡述[15]。通過設定目標的實現,可以幫助臨床醫生做出更好的臨床決策,從而避免可以預測的臨床差錯。

3 討論

電子病歷是醫療信息化的重要產物,目前電子病歷實際使用過程中存在不少問題,因此進一步完善電子病歷勢在必行。電子病歷應用評價體系的構建對完善電子病歷可提供向導性作用。就全球范圍而言,美國從1997年[11]開始,對電子病歷應用評價進行研究,而且相比其他國家而言進展得較好,研究理論模型或方法最多,評價涉及的范圍也較全面,非常值得國內相關研究部門學習與借鑒。

在評價內容方面,電子病歷的質量和用戶滿意度,以及對電子病歷的接受情況以及通過使用電子病歷給用戶帶來的實際效益是多數評估工作的側重點。針對上述側重點,信息系統成功模型、TAM、創新擴散模型與成本-效益評估方法運用得最為廣泛,分別占25%、20%、12.5%和10%。信息系統成功模型直觀描述電子病歷的信息品質、系統品質和服務品質對系統使用和用戶滿意度的影響,進而得到最終產生的凈效益,提供了一個全面的思考框架。但是對任何一個具體的研究來說, 對信息系統成功的評價和測量都有必要根據研究目的、實證背景等因素來具體選擇研究變量。TAM側重于研究用戶對信息技術的接受程度從而使用信息技術的行為,這是一種能夠有效解釋信息技術采納行為的方法,被廣泛地應用于各種預測系統使用行為的評價[5-6, 8-11, 13, 40]。然而,該模型中兩個關鍵的評價指標(感知有用性與感知易用性)均屬于主觀性測量指標,還需要有效的實證研究。創新擴散模型側重于用戶對某一信息技術從了解到產生興趣,接著進行評估和試驗,最后采納的整個過程[5, 14, 20, 30, 32]。成本-效益評估方法則側重于對某一信息技術實際應用過程中耗費的成本及產生的效益進行分析,這對于引入電子病歷的醫療機構而言,是需要考慮的問題。然而由于地域差異和實施環境的影響,任何一種原始的理論評價模型或方法都不可能完全適用于評估某一特定的信息系統,比如由HIMSS提出的電子病歷采納模型,其研究的數據僅僅來源于美國醫院信息與管理系統協會的2005年—2007年間的數據,該模型的等級劃分是根據數據的變動而實時更新的,與HIMSS AnalyticsTM Database 2012年的數據相比,后者在3~4級和7級的內容發生了變化[30, 41]。因此,在實際工作中,必須綜合考慮各方面因素,制定出符合地域特色的評價方法。同時,關于電子病歷的命名不一,除電子病歷外,還有電子健康檔案、個人健康檔案、個人醫療病歷、電子化醫療病歷、計算機化醫療記錄等,其英文翻譯更是達到8種之多,目前我國對電子病歷的命名還未能做出統一的規范,這也是亟待解決的問題。

此次文獻計量學評價在制定排除標準時,由于語言問題,僅納入中文和英文文獻,可能存在一定的信息損失。

本文用文獻計量學評價的方法對國內外電子病歷評價模式或方法的應用研究作了較全面的評估,為我國電子病歷的相關評估工作提供參考意見和理論指導。