保持臼頂上方的基本應力傳遞路徑對全髖關節置換(THA)髖臼重建后假體的穩定性至關重要。本研究旨在為描述該基本應力傳遞路徑提供一個合理的方法并為THA中的髖臼重建過程提供臨床指導。通過CT數據構建三個不同正常髖關節的對象特異性有限元模型。采用5種材料賦值方案進行材料屬性的收斂性分析,以定義骨盆松質骨材料屬性的數量。此外,把臼頂上方20 mm范圍內的模型進行剖切處理,并且將該范圍內的應力傳遞路徑定義為三維松質骨應力分布以及定量的皮質骨應力水平兩部分。研究結果表明,采用100種材料定義骨盆松質骨的材料屬性,既可以保證有限元計算結果的精確性又可以保證其分析流程的時效性。在相同體重條件下,三個不同正常骨盆臼頂上方應力傳遞路徑都具有一致性,特別是臼頂上方的皮質骨應力水平均保持在20 MPa以上且差異無統計學意義(P>0.05)。因此,定義一定體重條件下臼頂上方的基本應力傳遞路徑有助于更精確地制定術前髖臼重建計劃,恢復髖關節正常的生物力學以及維持假體的穩定性。

引用本文: 聶涌, 馬俊, 黃強, 胡欽勝, 石小軍, 裴福興. 髖關節臼頂上方基本應力傳遞路徑的分析. 生物醫學工程學雜志, 2015, 32(4): 802-807. doi: 10.7507/1001-5515.20150145 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

全髖關節置換(total hip arthroplasty,THA)對于各種原發或繼發的晚期髖關節病,如股骨頭壞死、骨關節炎以及類風濕關節炎等是一種行之有效的治療方法[1]。THA包括髖臼側和股骨側的重建,其中髖臼的重建工作尤為重要,因為它直接決定了整個髖關節的生物力學、下肢長度以及股骨側的重建過程。重建后假體的穩定性與假體周圍應力的分布及傳遞路徑有關。在正常完整的關節和經過重建的關節兩種情況下,假體周圍的應力分布與傳遞路徑存在差異[2]。

股骨假體周圍應力分布以及應力傳遞路徑發生改變而導致的骨溶解和假體松動的機制已經得到了較為完整的描述,而針對髖臼側的研究,特別是針對目前廣泛應用的非骨水泥髖臼假體對髖臼周圍應力分布與傳遞影響的研究則較少[3-5]。早期運用簡單的有限元分析法并結合短期臨床隨訪研究,證實了非骨水泥髖臼假體臼頂上方應力向皮質骨轉移這一應力模式,會在術后早期顯著降低髖臼周圍松質骨的密度,而皮質骨的密度降低則較為不明顯甚至有所增加[6-11]。最近針對非骨水泥THA術后患者長期隨訪研究發現,術后早期出現的臼頂上方骨密度降低并未出現進一步加重趨勢,髖臼假體仍能保持穩定。據此學者推斷,雖然臼頂上方的應力會轉移到皮質骨上,但這一應力的轉移模式并未改變髖臼假體周圍特別是臼頂處應力的基本傳遞路徑。因此認為只要保持了臼頂上方的基本應力傳遞路徑,假體出現機械性松動的風險并不會增加[12-13]。然而,目前關于如何定義該基本應力傳遞路徑還未見相關報道。由于在應力計算中,施加的載荷及約束條件會對計算結果有直接影響,因此,在分析臼頂上方的基本應力傳遞路徑時,應保證研究對象載荷及約束條件一致。

鑒于此,為描述臼頂上方的基本應力傳遞路徑,本研究基于對象特異性骨盆有限元模型,針對體重相當的正常成人并以正常步行模式單支撐相中的髖關節最大接觸力為載荷條件進行求解,再通過剖切方法提取臼頂上方不同層面的應力分布圖和應力值,從定性和定量兩方面分析正常髖關節臼頂上方的應力傳遞情況,以期建立一種基于體重的基本應力傳遞路徑描述方法。

1 材料與方法

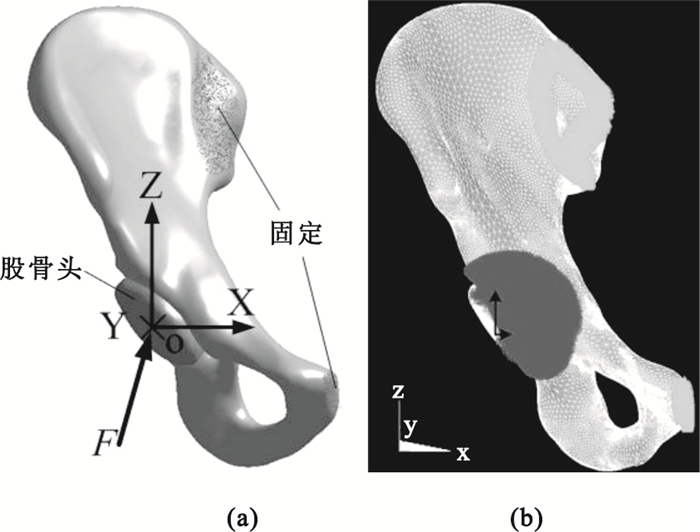

1.1 髖關節三維模型構建與有限元網格劃分

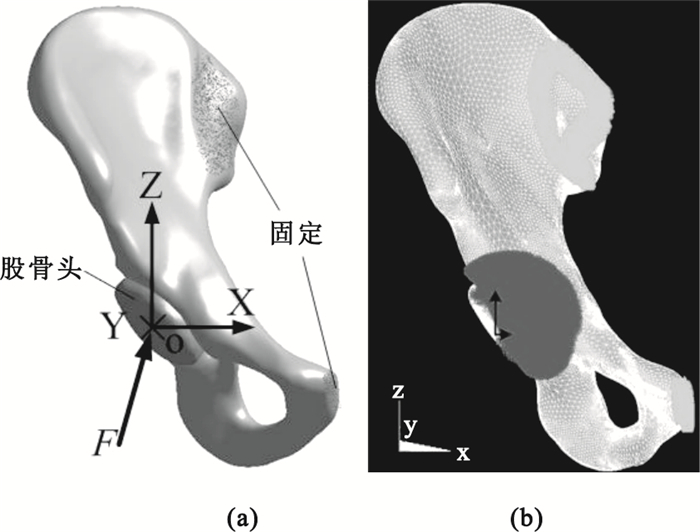

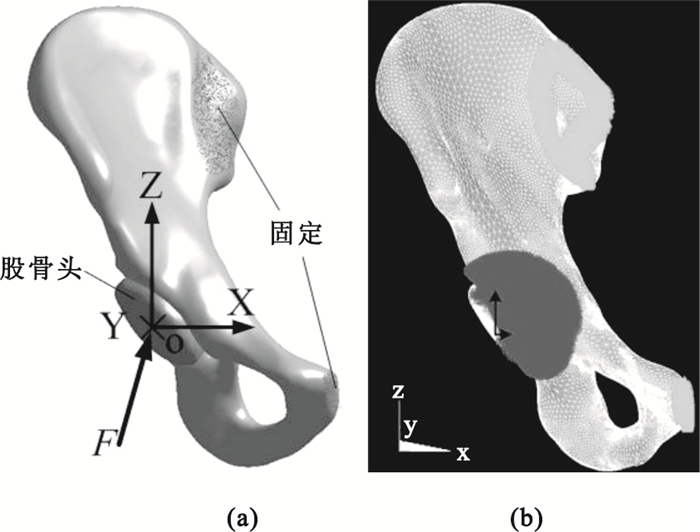

選擇三位正常成人作為研究對象,其性別、年齡(歲)、體重(kg)和身高(mm)分別為:男、女、女;39、55、36;65.0、65.0、65.5;162、155、157。采用CT(Philips,荷蘭)對正常成人骨盆沿橫斷面連續掃描,掃描電壓120 kV,掃描電流200 mA,骨組織窗掃描,層厚1 mm。將CT掃描斷層數據以Dicom格式導入Mimics 10.01軟件(Materialise,比利時),生成整個骨盆與股骨近端的三維表面模型。為保證有限元計算時效,基于模型的對稱性并通過對模型的分割與表面光滑處理,生成一側髖骨與股骨頭的三維表面模型。利用Mimics與有限元分析軟件Ansys12.0(Ansys,美國)間的接口,把從Mimics輸出的由三角面片組成的髖關節三維表面模型導入Ansys中,生成正常半骨盆模型(見圖 1)。

圖1

以第1位正常成人為例的半骨盆模型

圖1

以第1位正常成人為例的半骨盆模型

(a)三維模型;(b)有限元模型

Figure1. One example of hemi-pelvis model for the first normal adult(a) 3D model; (b) finite element model

在有限元網格劃分方面,選擇10節點4面體單元通過自由網格劃分方式對上述所有實體模型進行網格劃分。三個正常半骨盆模型的單元數分別為:524 494、577 215和566 757個;節點數分別為:769 860、846 759和824 632個。

1.2 對象特異性的單元材料屬性賦值方法

目前大部分研究把骨這種特殊材料僅作骨密質和骨松質兩種材料的區分,分別賦予固定數值的彈性模量。未考慮不同個體骨幾何結構的差異性與骨材料的非均勻性,故在還原骨材料的真實性方面存在不足。為充分保證骨盆有限元模型的真實性與精確性,本研究定義皮質骨為各向同性且均勻的材料,并設定其彈性模量為17 GPa,泊松比為0.3。采用對象特異性的材料屬性賦值方法,為松質骨中的每一單元獨立地賦予材料密度與彈性模量值。其基本原理為:利用CT值(HU)與骨表觀密度(ρapp),以及骨表觀密度與骨彈性模量(E)之間的代數關系,根據每個單元內的CT值計算E值的連續區間,再通過數值積分處理,計算各個單元的E值。此外,設定松質骨的泊松比為0.2。

根據CT值的范圍(-1 024~3 071),參考Anderson等[14]的研究,推導CT值與ρapp (g/cm3)的關系為

| ${\rho _{{\rm{app}}}} = 0.02476 + 0.00128 \times HU$ |

參考Dalstra等[15]的研究,定義ρapp與E值(GPa)的代數關系為

| $E = 2.0173 \times {\left( {{\rho _{{\rm{app}}}}} \right)^{2.46}}$ |

通過將式(1)和(2)提供的參數輸入到Mimics材料屬性賦值模塊中即可實現為模型中的每一單元獨立賦予材料屬性。

1.3 載荷與約束條件的施加

本研究主要考慮髖臼頂上方的應力分布情況,故對載荷條件進行簡化處理,只考慮股骨頭對髖臼的作用力,并采用如圖 1所示的坐標系進行加載。坐標系中x軸代表內,y軸表示后,z軸代表上。由于股骨頭對髖臼的作用力理論上應通過髖關節的旋轉中心,故選擇針對股骨頭假體半剖體平面的圓心O作為髖關節接觸力F的作用點。此外,根據Bergmann等對各種步態模式中的關節接觸力的研究,選擇最具代表意義的正常步行模式單支撐相中的髖關節最大接觸力為本研究的載荷條件。在x、y、z方向的載荷分量分別是研究對象體重(kg)的50%、30%、225%[16]。

其次,在約束條件設置方面,考慮到股骨頭與髖臼間的非線性接觸可能為整個求解過程帶來不確定性,本研究運用約束方程對股骨頭與髖臼的接觸面做約束處理,把非線性接觸問題轉化為線性接觸問題,以此保證求解過程的穩定性。此外,根據骨盆的解剖結構,對處于恥骨聯合與骶髂關節位置的相應節點添加固定位移約束(見圖 1)。

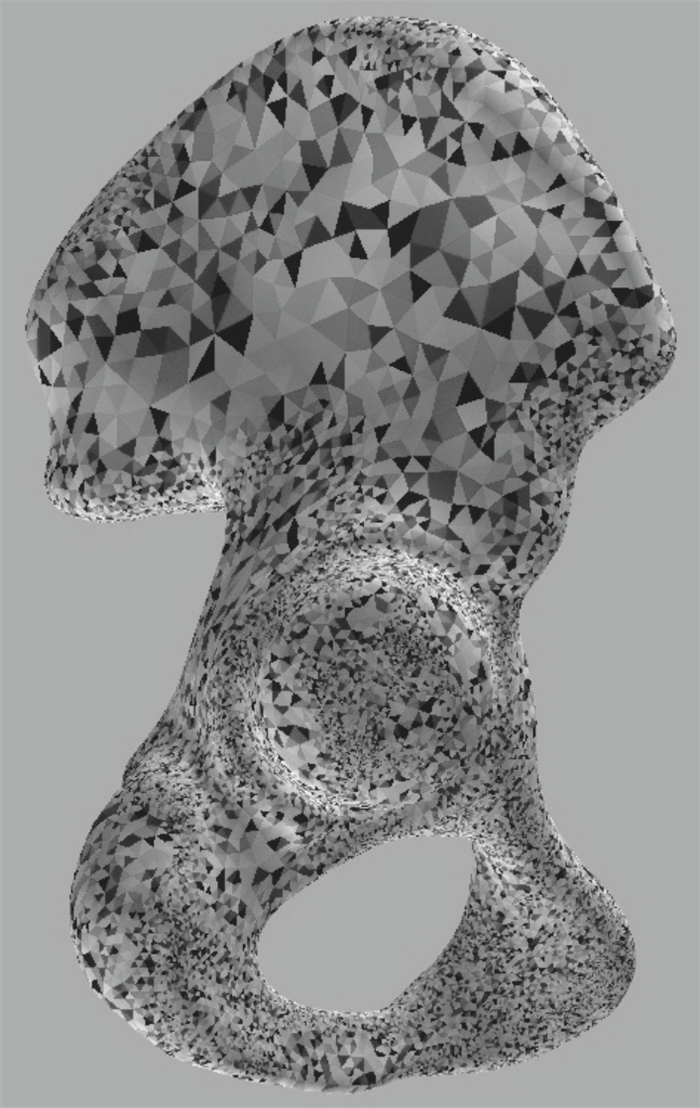

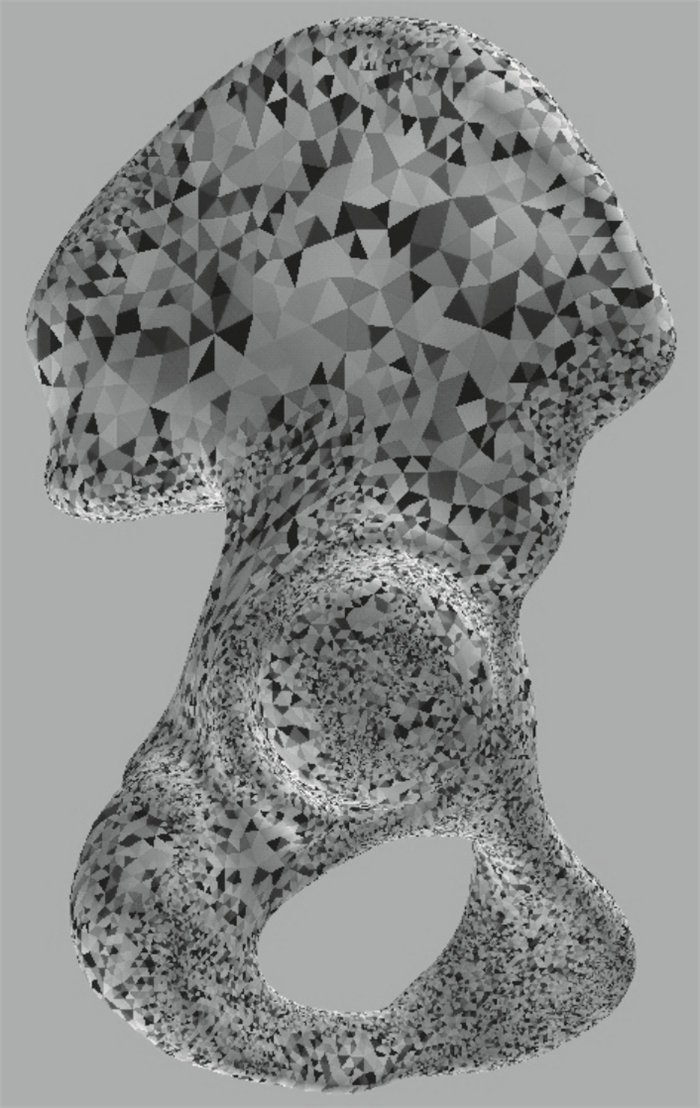

1.4 單元材料屬性的收斂性分析

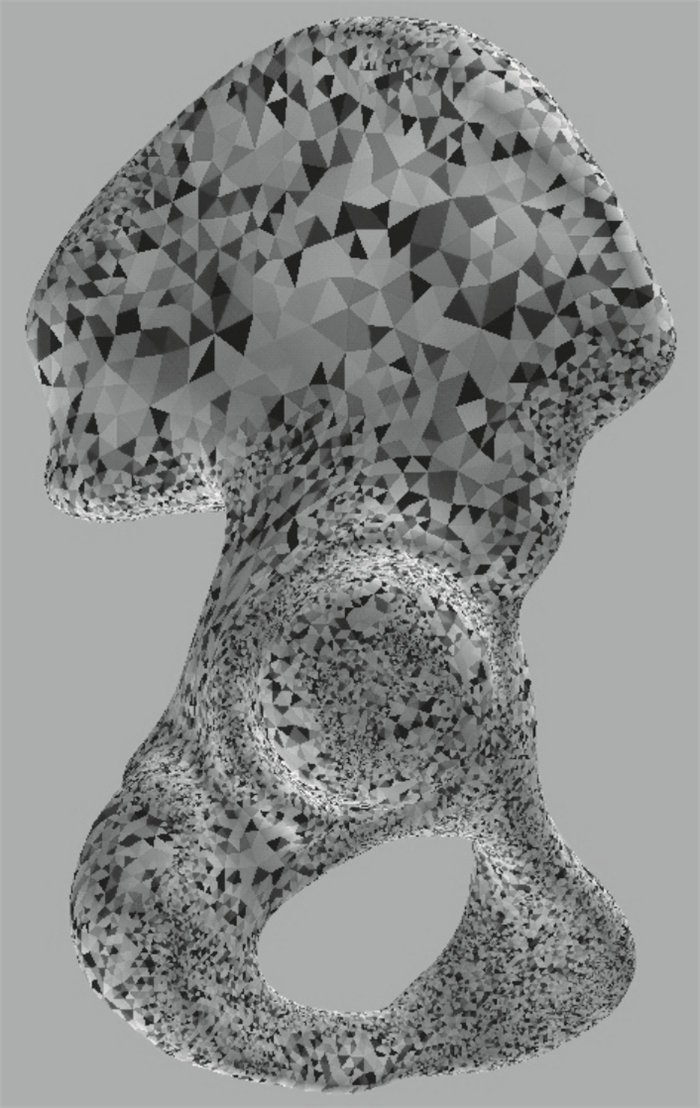

由于在本研究中針對骨盆松質骨采用了對象特異性材料屬性賦值方法,因此選用多少種材料來合理描述骨盆松質骨是本研究需要解決的關鍵問題。為此選擇第1個正常骨盆三維模型為研究對象,通過為該模型中的松質骨分別賦予1、10、25、50種以及100種材料這5種方案(分別命名為方案1~5),在完全相同的載荷與約束條件下依次進行有限元求解。因為臼頂上方20 mm范圍內為臨床研究的興趣區域[10, 12-13],均勻選取此區域中松質骨內的10個節點并計算節點應力平均值。如果連續兩個材料賦值方案節點應力平均值的相對誤差不超過5%,就認為該解已收斂。圖 2所示為針對第一位正常成人半骨盆賦予100種材料的模型圖。

圖2

以第1位正常成人為例賦予100種材料的半骨盆有限元模型

Figure2.

One example of hemi-pelvis FE models with 100 material properties for the first normal adult

圖2

以第1位正常成人為例賦予100種材料的半骨盆有限元模型

Figure2.

One example of hemi-pelvis FE models with 100 material properties for the first normal adult

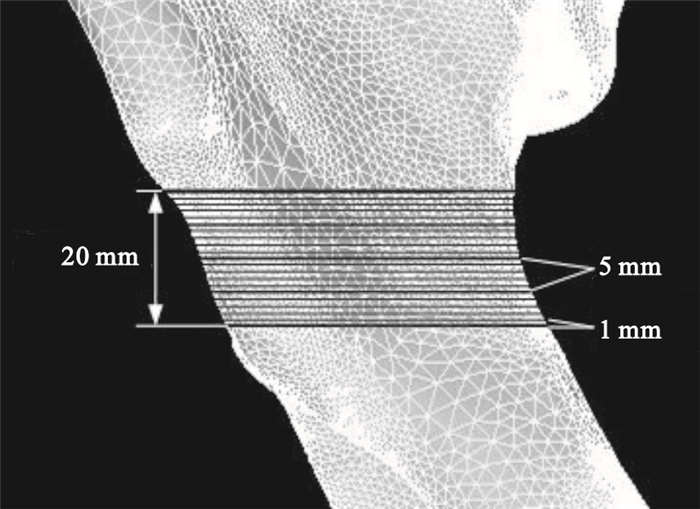

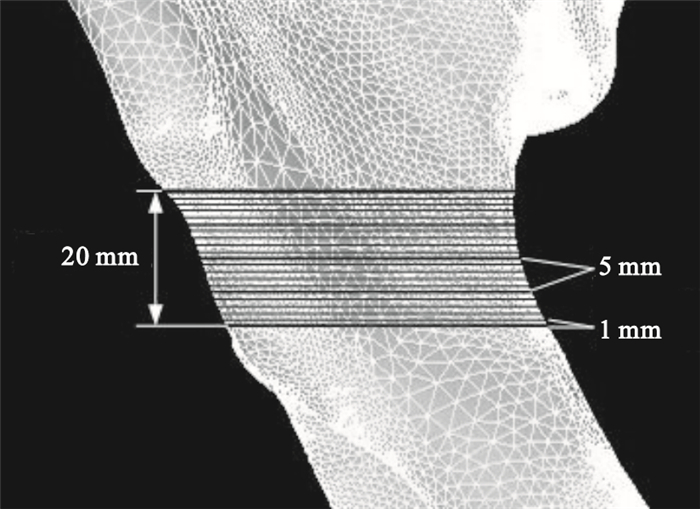

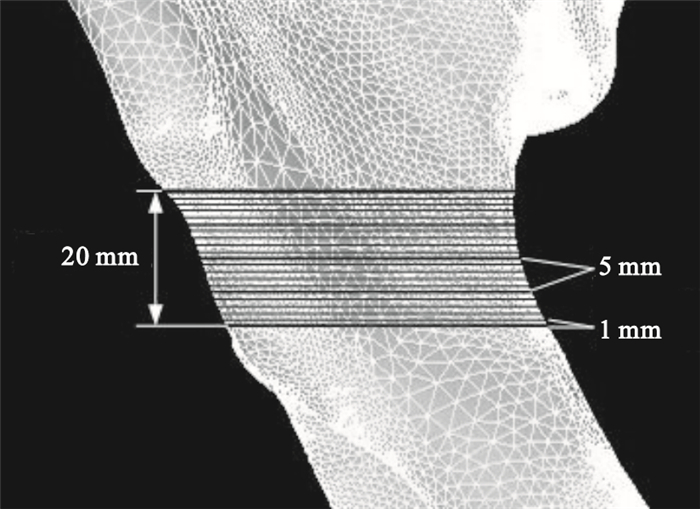

1.5 應力傳遞路徑分析

由于皮質骨與松質骨材料屬性不同,本研究將正常髖關節臼頂上方的應力傳遞路徑定義為兩部分,即三維松質骨應力分布和定量的皮質骨應力水平。為描述臼頂上方松質骨的三維應力分布,以通過髖臼頂的橫剖面為起始面,在臼頂上方20 mm范圍內從下往上每隔1 mm取一剖面,共取21個剖面(分別命名為剖面0~20,見圖 3)。提取剖面上的松質骨應力分布二維圖,并通過Mimics軟件將21幅連續應力分布圖合成為一個三維的松質骨應力分布圖。在定量描述皮質骨上的應力水平方面,同樣以通過髖臼頂的橫剖面為起始面,從下往上每隔5 mm取一剖面,共取5個剖面(見圖 3)。分別在這5個剖面的外側皮質骨范圍內均勻選取15個以上的節點,并以節點應力平均值表示各個剖面上皮質骨的應力水平。再運用方差分析判斷3個不同正常髖關節臼頂上方外側皮質骨應力水平的差異性。

圖3

臼頂上方的剖切方法

Figure3.

Method of sectioning above acetabular dome

圖3

臼頂上方的剖切方法

Figure3.

Method of sectioning above acetabular dome

2 結果

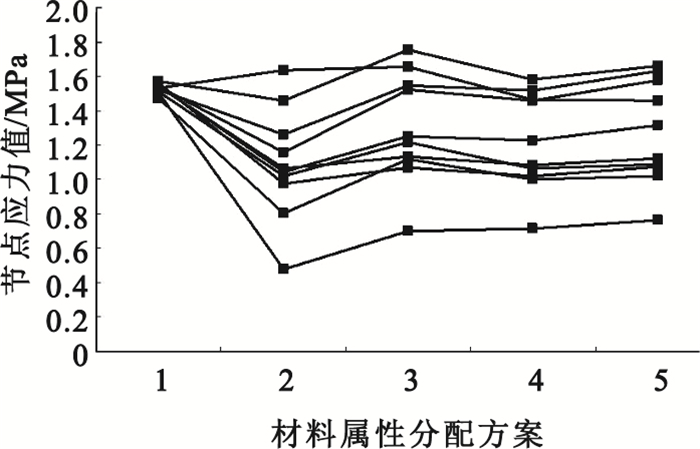

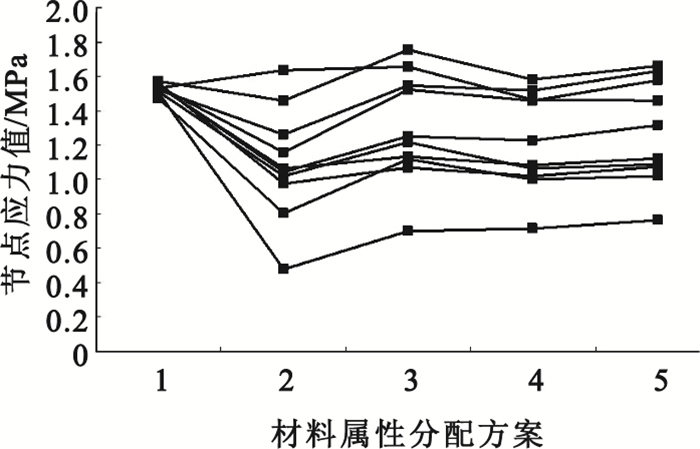

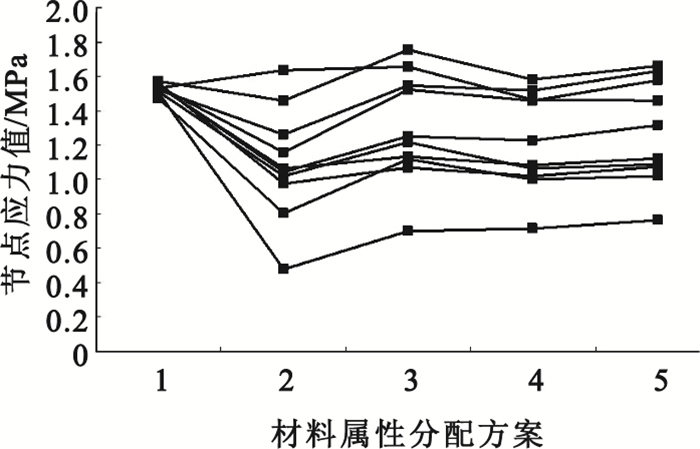

2.1 材料收斂性分析結果

圖 4所示為定義骨盆松質骨最少材料數量的收斂性分析結果。采用一種材料的方案與采用多種材料的方案所得節點應力解之間的差異明顯。在采用多種材料的方案中,隨著材料數量的增加,節點應力值的大小趨于穩定。方案4和5(分別采用50和100種材料)之間節點應力平均值的相對誤差為4.8%,低于之前定義的5%。因此認為,采用100種材料定義骨盆松質骨的材料屬性可保證有限元模型的精確性與有效性。

圖4

定義骨盆松質骨材料數量的收斂結果(10條線代表10個節點)

Figure4.

The convergence results to define the number of material properties for the pelvic trabecular bone (the 10 lines represent 10 nodes)

圖4

定義骨盆松質骨材料數量的收斂結果(10條線代表10個節點)

Figure4.

The convergence results to define the number of material properties for the pelvic trabecular bone (the 10 lines represent 10 nodes)

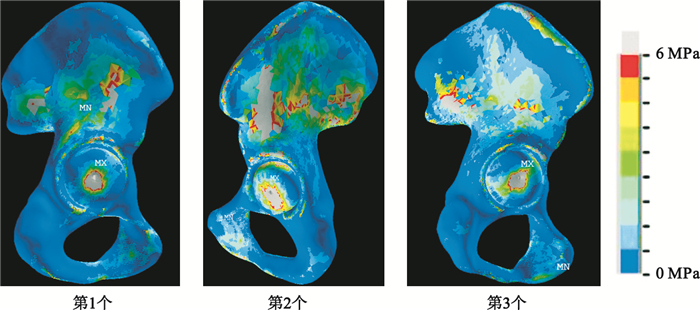

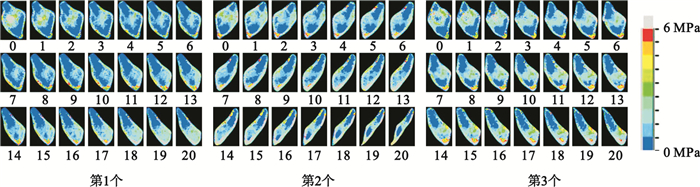

2.2 應力傳遞路徑分析結果

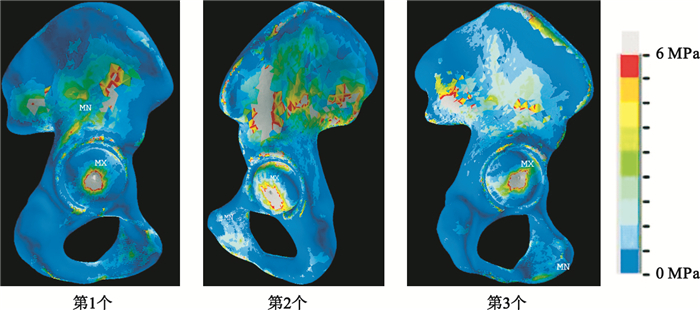

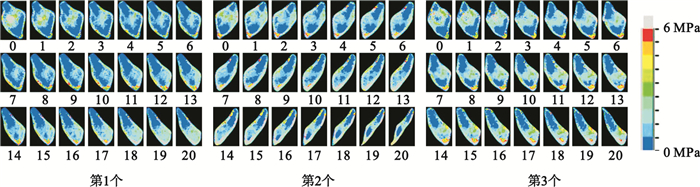

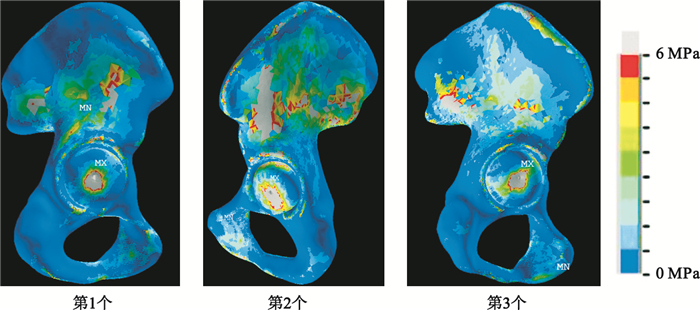

圖 5為三個不同正常骨盆等效應力分布圖;圖 6為三個不同正常骨盆臼頂上方20 mm范圍內21個剖面的等效應力分布圖。

圖5

正常骨盆等效應力分布圖(MX和MN分別表示應力的最大值和最小值)

Figure5.

von Mises stress contours of the normal pelvises (MX and MN represent the maximum stress and minimum stress,respectively)

圖5

正常骨盆等效應力分布圖(MX和MN分別表示應力的最大值和最小值)

Figure5.

von Mises stress contours of the normal pelvises (MX and MN represent the maximum stress and minimum stress,respectively)

圖6

正常骨盆臼頂上方20 mm范圍內21個剖面的等效應力分布圖

Figure6.

von Mises stress contours on 21 cross-sections in range of 0-20 mm above the acetabular dome of the normal pelvises

圖6

正常骨盆臼頂上方20 mm范圍內21個剖面的等效應力分布圖

Figure6.

von Mises stress contours on 21 cross-sections in range of 0-20 mm above the acetabular dome of the normal pelvises

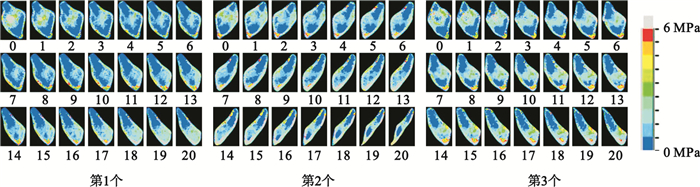

圖 7為三個不同正常骨盆臼頂上方的三維松質骨應力分布以及定量的外側皮質骨應力水平。三個不同正常骨盆髖臼頂上方的三維松質骨應力分布特點相似。從冠狀位看,正常骨盆臼頂上方松質骨的應力主要分布于內側;而從矢狀位看,應力分布的主要區域隨著高度的上升呈現由前至后的趨勢。

圖7

正常骨盆臼頂上方的三維松質骨應力分布以及外側皮質骨的應力水平

Figure7.

3D trabecular bone stress distribution and the quantified stress level of the lateral cortical bone in the normal pelvises

圖7

正常骨盆臼頂上方的三維松質骨應力分布以及外側皮質骨的應力水平

Figure7.

3D trabecular bone stress distribution and the quantified stress level of the lateral cortical bone in the normal pelvises

在臼頂上方5個層面的應力水平定量分析方面,三個不同正常骨盆應力水平均值分別為25.4、22.3和21.3 MPa。方差分析結果提示臼頂上方的外側皮質骨應力水平差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

有限元模型的精確性對于分析正常髖關節髖臼頂上方的應力傳遞路徑至關重要。目前大多數研究僅用兩種材料(骨松質和骨密質)對骨材料進行描述,并分別賦予固定的材料彈性模量。Ghosh等[17]將一側髖骨骨松質和骨密質的彈性模量分別定義為0.155 GPa和16.7 GPa。Keiichi等[18]將髖臼處骨松質的彈性模量定義為1 GPa。上述研究對骨材料均試圖用固定值進行描述而未考慮個體差異,因此這種材料賦值方法并不能很好地保證有限元仿真計算結果的有效性。在本研究中,三個正常半骨盆模型的單元數分別為:524 494、577 215和566 757個; 其節點數分別為:769 860、846 759和824 632個。 按照Zhang等[19]、Anderson等和Ghosh等關于骨盆單元個數的定義,本研究所建模型的單元密度可充分地保證計算精度,而且一個有效的單元密度是進行非均勻材料屬性賦值的前提條件。基于上述單元數量對計算精度的保證,考慮分析對象的特異性,根據CT值計算骨表觀密度值,獨立地為各個單元賦予相應的彈性模量,進一步保證了材料賦值的真實有效性。此外,本研究對5種材料賦值方案進行了收斂性分析,研究了采用多少種材料進行賦值既可以保證有限元計算結果的精確性,又可以保證有限元分析流程的時效性。本研究發現,采用一種材料對骨盆松質骨進行賦值不能有效地保證節點應力解的精確性。該結果進一步證實了Zhang等關于骨盆有限元模型材料非均勻賦值的研究結論。而采用100種材料對骨盆松質骨的材料屬性進行描述,既可以保證有限元計算結果的精確性,又可以保證有限元分析流程的時效性。

在臼頂上方基本應力傳遞路徑研究方面,雖然目前針對THA術后患者的隨訪研究一致認為只要保持了臼頂上方的基本應力傳遞路徑,假體出現機械性松動的風險并不會增加。然而對于如何描述和定義該基本應力傳遞路徑仍不得而知。Dalstra等曾比較過一個正常完整的髖關節與THA術后髖關節的載荷傳遞情況,然而其研究結果僅提示正常髖關節的接觸力傳遞至臼頂松質骨相比于重建后的髖關節更為均勻,并未針對正常髖關節臼頂處皮質骨和松質骨的應力分布進行進一步研究。Pitto等[10]通過評估單側THA術后患側臼頂附近骨密度相較于對側發生的變化,推斷了臼頂上方應力發生的變化。但仍未進一步分析正常髖關節臼頂處的應力分布特點。雖然如此,上述研究結果為本研究分析臼頂上方基本的應力傳遞路徑提供了明確的研究思路,即通過對正常髖關節臼頂上方應力傳遞路徑的研究來定義能保持術后髖臼假體穩定性的基本應力傳遞路徑。本研究發現,無論是在三維松質骨應力分布還是定量的外側皮質骨應力水平分析方面,三個不同正常髖關節臼頂上方20 mm范圍內的應力傳遞路徑都具有一致性,特別是臼頂上方的皮質骨應力水平均保持在20.0 MPa以上。這說明不同骨盆的幾何形態對臼頂上方皮質骨和松質骨應力傳遞路徑的影響不明顯。此外,由于骨具有力學適應性,即隨著外力的作用不斷優化自身的結構和屬性[2]。在本研究中,所有研究對象的體重一致,因此可以認為所有研究對象處于一個相同的外力環境中。所以,本研究結果進一步驗證了骨的力學適應性這一理論。

依據上述分析,本研究所得的定性和定量分析結果可用于定義一定體重下不同個體具有的臼頂上方基本應力傳遞路徑。因此,在制定THA髖臼重建術前計劃時,可根據臼頂上方基本應力傳遞路徑,通過有限元仿真分析的方式獲得患者術前髖臼假體放置方案的有限元計算應力結果。將此結果與具有相近體重的健康成年人臼頂上方基本應力傳遞路徑相比較,通過判斷使用不同假體型號與放置方案是否符合該基本應力傳遞路徑,優化髖臼假體型號以及髖臼假體方位,最終得到最接近臼頂上方基本應力傳遞路徑的最優髖臼重建方案。

引言

全髖關節置換(total hip arthroplasty,THA)對于各種原發或繼發的晚期髖關節病,如股骨頭壞死、骨關節炎以及類風濕關節炎等是一種行之有效的治療方法[1]。THA包括髖臼側和股骨側的重建,其中髖臼的重建工作尤為重要,因為它直接決定了整個髖關節的生物力學、下肢長度以及股骨側的重建過程。重建后假體的穩定性與假體周圍應力的分布及傳遞路徑有關。在正常完整的關節和經過重建的關節兩種情況下,假體周圍的應力分布與傳遞路徑存在差異[2]。

股骨假體周圍應力分布以及應力傳遞路徑發生改變而導致的骨溶解和假體松動的機制已經得到了較為完整的描述,而針對髖臼側的研究,特別是針對目前廣泛應用的非骨水泥髖臼假體對髖臼周圍應力分布與傳遞影響的研究則較少[3-5]。早期運用簡單的有限元分析法并結合短期臨床隨訪研究,證實了非骨水泥髖臼假體臼頂上方應力向皮質骨轉移這一應力模式,會在術后早期顯著降低髖臼周圍松質骨的密度,而皮質骨的密度降低則較為不明顯甚至有所增加[6-11]。最近針對非骨水泥THA術后患者長期隨訪研究發現,術后早期出現的臼頂上方骨密度降低并未出現進一步加重趨勢,髖臼假體仍能保持穩定。據此學者推斷,雖然臼頂上方的應力會轉移到皮質骨上,但這一應力的轉移模式并未改變髖臼假體周圍特別是臼頂處應力的基本傳遞路徑。因此認為只要保持了臼頂上方的基本應力傳遞路徑,假體出現機械性松動的風險并不會增加[12-13]。然而,目前關于如何定義該基本應力傳遞路徑還未見相關報道。由于在應力計算中,施加的載荷及約束條件會對計算結果有直接影響,因此,在分析臼頂上方的基本應力傳遞路徑時,應保證研究對象載荷及約束條件一致。

鑒于此,為描述臼頂上方的基本應力傳遞路徑,本研究基于對象特異性骨盆有限元模型,針對體重相當的正常成人并以正常步行模式單支撐相中的髖關節最大接觸力為載荷條件進行求解,再通過剖切方法提取臼頂上方不同層面的應力分布圖和應力值,從定性和定量兩方面分析正常髖關節臼頂上方的應力傳遞情況,以期建立一種基于體重的基本應力傳遞路徑描述方法。

1 材料與方法

1.1 髖關節三維模型構建與有限元網格劃分

選擇三位正常成人作為研究對象,其性別、年齡(歲)、體重(kg)和身高(mm)分別為:男、女、女;39、55、36;65.0、65.0、65.5;162、155、157。采用CT(Philips,荷蘭)對正常成人骨盆沿橫斷面連續掃描,掃描電壓120 kV,掃描電流200 mA,骨組織窗掃描,層厚1 mm。將CT掃描斷層數據以Dicom格式導入Mimics 10.01軟件(Materialise,比利時),生成整個骨盆與股骨近端的三維表面模型。為保證有限元計算時效,基于模型的對稱性并通過對模型的分割與表面光滑處理,生成一側髖骨與股骨頭的三維表面模型。利用Mimics與有限元分析軟件Ansys12.0(Ansys,美國)間的接口,把從Mimics輸出的由三角面片組成的髖關節三維表面模型導入Ansys中,生成正常半骨盆模型(見圖 1)。

圖1

以第1位正常成人為例的半骨盆模型

圖1

以第1位正常成人為例的半骨盆模型

(a)三維模型;(b)有限元模型

Figure1. One example of hemi-pelvis model for the first normal adult(a) 3D model; (b) finite element model

在有限元網格劃分方面,選擇10節點4面體單元通過自由網格劃分方式對上述所有實體模型進行網格劃分。三個正常半骨盆模型的單元數分別為:524 494、577 215和566 757個;節點數分別為:769 860、846 759和824 632個。

1.2 對象特異性的單元材料屬性賦值方法

目前大部分研究把骨這種特殊材料僅作骨密質和骨松質兩種材料的區分,分別賦予固定數值的彈性模量。未考慮不同個體骨幾何結構的差異性與骨材料的非均勻性,故在還原骨材料的真實性方面存在不足。為充分保證骨盆有限元模型的真實性與精確性,本研究定義皮質骨為各向同性且均勻的材料,并設定其彈性模量為17 GPa,泊松比為0.3。采用對象特異性的材料屬性賦值方法,為松質骨中的每一單元獨立地賦予材料密度與彈性模量值。其基本原理為:利用CT值(HU)與骨表觀密度(ρapp),以及骨表觀密度與骨彈性模量(E)之間的代數關系,根據每個單元內的CT值計算E值的連續區間,再通過數值積分處理,計算各個單元的E值。此外,設定松質骨的泊松比為0.2。

根據CT值的范圍(-1 024~3 071),參考Anderson等[14]的研究,推導CT值與ρapp (g/cm3)的關系為

| ${\rho _{{\rm{app}}}} = 0.02476 + 0.00128 \times HU$ |

參考Dalstra等[15]的研究,定義ρapp與E值(GPa)的代數關系為

| $E = 2.0173 \times {\left( {{\rho _{{\rm{app}}}}} \right)^{2.46}}$ |

通過將式(1)和(2)提供的參數輸入到Mimics材料屬性賦值模塊中即可實現為模型中的每一單元獨立賦予材料屬性。

1.3 載荷與約束條件的施加

本研究主要考慮髖臼頂上方的應力分布情況,故對載荷條件進行簡化處理,只考慮股骨頭對髖臼的作用力,并采用如圖 1所示的坐標系進行加載。坐標系中x軸代表內,y軸表示后,z軸代表上。由于股骨頭對髖臼的作用力理論上應通過髖關節的旋轉中心,故選擇針對股骨頭假體半剖體平面的圓心O作為髖關節接觸力F的作用點。此外,根據Bergmann等對各種步態模式中的關節接觸力的研究,選擇最具代表意義的正常步行模式單支撐相中的髖關節最大接觸力為本研究的載荷條件。在x、y、z方向的載荷分量分別是研究對象體重(kg)的50%、30%、225%[16]。

其次,在約束條件設置方面,考慮到股骨頭與髖臼間的非線性接觸可能為整個求解過程帶來不確定性,本研究運用約束方程對股骨頭與髖臼的接觸面做約束處理,把非線性接觸問題轉化為線性接觸問題,以此保證求解過程的穩定性。此外,根據骨盆的解剖結構,對處于恥骨聯合與骶髂關節位置的相應節點添加固定位移約束(見圖 1)。

1.4 單元材料屬性的收斂性分析

由于在本研究中針對骨盆松質骨采用了對象特異性材料屬性賦值方法,因此選用多少種材料來合理描述骨盆松質骨是本研究需要解決的關鍵問題。為此選擇第1個正常骨盆三維模型為研究對象,通過為該模型中的松質骨分別賦予1、10、25、50種以及100種材料這5種方案(分別命名為方案1~5),在完全相同的載荷與約束條件下依次進行有限元求解。因為臼頂上方20 mm范圍內為臨床研究的興趣區域[10, 12-13],均勻選取此區域中松質骨內的10個節點并計算節點應力平均值。如果連續兩個材料賦值方案節點應力平均值的相對誤差不超過5%,就認為該解已收斂。圖 2所示為針對第一位正常成人半骨盆賦予100種材料的模型圖。

圖2

以第1位正常成人為例賦予100種材料的半骨盆有限元模型

Figure2.

One example of hemi-pelvis FE models with 100 material properties for the first normal adult

圖2

以第1位正常成人為例賦予100種材料的半骨盆有限元模型

Figure2.

One example of hemi-pelvis FE models with 100 material properties for the first normal adult

1.5 應力傳遞路徑分析

由于皮質骨與松質骨材料屬性不同,本研究將正常髖關節臼頂上方的應力傳遞路徑定義為兩部分,即三維松質骨應力分布和定量的皮質骨應力水平。為描述臼頂上方松質骨的三維應力分布,以通過髖臼頂的橫剖面為起始面,在臼頂上方20 mm范圍內從下往上每隔1 mm取一剖面,共取21個剖面(分別命名為剖面0~20,見圖 3)。提取剖面上的松質骨應力分布二維圖,并通過Mimics軟件將21幅連續應力分布圖合成為一個三維的松質骨應力分布圖。在定量描述皮質骨上的應力水平方面,同樣以通過髖臼頂的橫剖面為起始面,從下往上每隔5 mm取一剖面,共取5個剖面(見圖 3)。分別在這5個剖面的外側皮質骨范圍內均勻選取15個以上的節點,并以節點應力平均值表示各個剖面上皮質骨的應力水平。再運用方差分析判斷3個不同正常髖關節臼頂上方外側皮質骨應力水平的差異性。

圖3

臼頂上方的剖切方法

Figure3.

Method of sectioning above acetabular dome

圖3

臼頂上方的剖切方法

Figure3.

Method of sectioning above acetabular dome

2 結果

2.1 材料收斂性分析結果

圖 4所示為定義骨盆松質骨最少材料數量的收斂性分析結果。采用一種材料的方案與采用多種材料的方案所得節點應力解之間的差異明顯。在采用多種材料的方案中,隨著材料數量的增加,節點應力值的大小趨于穩定。方案4和5(分別采用50和100種材料)之間節點應力平均值的相對誤差為4.8%,低于之前定義的5%。因此認為,采用100種材料定義骨盆松質骨的材料屬性可保證有限元模型的精確性與有效性。

圖4

定義骨盆松質骨材料數量的收斂結果(10條線代表10個節點)

Figure4.

The convergence results to define the number of material properties for the pelvic trabecular bone (the 10 lines represent 10 nodes)

圖4

定義骨盆松質骨材料數量的收斂結果(10條線代表10個節點)

Figure4.

The convergence results to define the number of material properties for the pelvic trabecular bone (the 10 lines represent 10 nodes)

2.2 應力傳遞路徑分析結果

圖 5為三個不同正常骨盆等效應力分布圖;圖 6為三個不同正常骨盆臼頂上方20 mm范圍內21個剖面的等效應力分布圖。

圖5

正常骨盆等效應力分布圖(MX和MN分別表示應力的最大值和最小值)

Figure5.

von Mises stress contours of the normal pelvises (MX and MN represent the maximum stress and minimum stress,respectively)

圖5

正常骨盆等效應力分布圖(MX和MN分別表示應力的最大值和最小值)

Figure5.

von Mises stress contours of the normal pelvises (MX and MN represent the maximum stress and minimum stress,respectively)

圖6

正常骨盆臼頂上方20 mm范圍內21個剖面的等效應力分布圖

Figure6.

von Mises stress contours on 21 cross-sections in range of 0-20 mm above the acetabular dome of the normal pelvises

圖6

正常骨盆臼頂上方20 mm范圍內21個剖面的等效應力分布圖

Figure6.

von Mises stress contours on 21 cross-sections in range of 0-20 mm above the acetabular dome of the normal pelvises

圖 7為三個不同正常骨盆臼頂上方的三維松質骨應力分布以及定量的外側皮質骨應力水平。三個不同正常骨盆髖臼頂上方的三維松質骨應力分布特點相似。從冠狀位看,正常骨盆臼頂上方松質骨的應力主要分布于內側;而從矢狀位看,應力分布的主要區域隨著高度的上升呈現由前至后的趨勢。

圖7

正常骨盆臼頂上方的三維松質骨應力分布以及外側皮質骨的應力水平

Figure7.

3D trabecular bone stress distribution and the quantified stress level of the lateral cortical bone in the normal pelvises

圖7

正常骨盆臼頂上方的三維松質骨應力分布以及外側皮質骨的應力水平

Figure7.

3D trabecular bone stress distribution and the quantified stress level of the lateral cortical bone in the normal pelvises

在臼頂上方5個層面的應力水平定量分析方面,三個不同正常骨盆應力水平均值分別為25.4、22.3和21.3 MPa。方差分析結果提示臼頂上方的外側皮質骨應力水平差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

有限元模型的精確性對于分析正常髖關節髖臼頂上方的應力傳遞路徑至關重要。目前大多數研究僅用兩種材料(骨松質和骨密質)對骨材料進行描述,并分別賦予固定的材料彈性模量。Ghosh等[17]將一側髖骨骨松質和骨密質的彈性模量分別定義為0.155 GPa和16.7 GPa。Keiichi等[18]將髖臼處骨松質的彈性模量定義為1 GPa。上述研究對骨材料均試圖用固定值進行描述而未考慮個體差異,因此這種材料賦值方法并不能很好地保證有限元仿真計算結果的有效性。在本研究中,三個正常半骨盆模型的單元數分別為:524 494、577 215和566 757個; 其節點數分別為:769 860、846 759和824 632個。 按照Zhang等[19]、Anderson等和Ghosh等關于骨盆單元個數的定義,本研究所建模型的單元密度可充分地保證計算精度,而且一個有效的單元密度是進行非均勻材料屬性賦值的前提條件。基于上述單元數量對計算精度的保證,考慮分析對象的特異性,根據CT值計算骨表觀密度值,獨立地為各個單元賦予相應的彈性模量,進一步保證了材料賦值的真實有效性。此外,本研究對5種材料賦值方案進行了收斂性分析,研究了采用多少種材料進行賦值既可以保證有限元計算結果的精確性,又可以保證有限元分析流程的時效性。本研究發現,采用一種材料對骨盆松質骨進行賦值不能有效地保證節點應力解的精確性。該結果進一步證實了Zhang等關于骨盆有限元模型材料非均勻賦值的研究結論。而采用100種材料對骨盆松質骨的材料屬性進行描述,既可以保證有限元計算結果的精確性,又可以保證有限元分析流程的時效性。

在臼頂上方基本應力傳遞路徑研究方面,雖然目前針對THA術后患者的隨訪研究一致認為只要保持了臼頂上方的基本應力傳遞路徑,假體出現機械性松動的風險并不會增加。然而對于如何描述和定義該基本應力傳遞路徑仍不得而知。Dalstra等曾比較過一個正常完整的髖關節與THA術后髖關節的載荷傳遞情況,然而其研究結果僅提示正常髖關節的接觸力傳遞至臼頂松質骨相比于重建后的髖關節更為均勻,并未針對正常髖關節臼頂處皮質骨和松質骨的應力分布進行進一步研究。Pitto等[10]通過評估單側THA術后患側臼頂附近骨密度相較于對側發生的變化,推斷了臼頂上方應力發生的變化。但仍未進一步分析正常髖關節臼頂處的應力分布特點。雖然如此,上述研究結果為本研究分析臼頂上方基本的應力傳遞路徑提供了明確的研究思路,即通過對正常髖關節臼頂上方應力傳遞路徑的研究來定義能保持術后髖臼假體穩定性的基本應力傳遞路徑。本研究發現,無論是在三維松質骨應力分布還是定量的外側皮質骨應力水平分析方面,三個不同正常髖關節臼頂上方20 mm范圍內的應力傳遞路徑都具有一致性,特別是臼頂上方的皮質骨應力水平均保持在20.0 MPa以上。這說明不同骨盆的幾何形態對臼頂上方皮質骨和松質骨應力傳遞路徑的影響不明顯。此外,由于骨具有力學適應性,即隨著外力的作用不斷優化自身的結構和屬性[2]。在本研究中,所有研究對象的體重一致,因此可以認為所有研究對象處于一個相同的外力環境中。所以,本研究結果進一步驗證了骨的力學適應性這一理論。

依據上述分析,本研究所得的定性和定量分析結果可用于定義一定體重下不同個體具有的臼頂上方基本應力傳遞路徑。因此,在制定THA髖臼重建術前計劃時,可根據臼頂上方基本應力傳遞路徑,通過有限元仿真分析的方式獲得患者術前髖臼假體放置方案的有限元計算應力結果。將此結果與具有相近體重的健康成年人臼頂上方基本應力傳遞路徑相比較,通過判斷使用不同假體型號與放置方案是否符合該基本應力傳遞路徑,優化髖臼假體型號以及髖臼假體方位,最終得到最接近臼頂上方基本應力傳遞路徑的最優髖臼重建方案。