大腦信息流向的研究在腦科學研究領域中具有重要意義,格蘭杰因果關系是應用廣泛的有向功能連通性分析方法,該方法運用多元自回歸模型,建立在預測機制的基礎上。利用128導腦電儀采集了10個健康被試的視覺選擇性注意任務的高分辨率腦電信號,獲得事件相關電位;首先采用獨立成分分析方法尋找空間成分為枕葉、頂葉、額葉的獨立成分,然后基于格蘭杰因果方法測量這三個區域的時間序列之間的有向連接關系,同時運用獨立樣本t檢驗和靴帶抽樣法檢驗每個連接值的統計顯著性,以此探討注意與非注意兩種條件之間存在的腦網絡信息流向的差異。結果表明,注意條件下,額葉對枕葉、頂葉對枕葉皆有因果關系;而非注意條件下,額葉對枕葉的因果關系消失了,頂葉對枕葉的因果關系依然存在。

引用本文: 袁勤, 蔣濤. 基于格蘭杰因果方法的注意腦電網絡分析. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(1): 56-60. doi: 10.7507/1001-5515.201600011 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

1993年Friston等[1-2]先后提出了功能連通性和有效連通性,成為研究者們研究大腦網絡的一個理論基礎。其中功能連接主要是建立在統計依賴性和數據驅動的基礎上研究“遠距離空間的神經生理的時間相關性”[1]。功能連接包括無向和有向連接兩類。無向功能連接主要是假設在認知任務中功能模塊區域的激活過程是相關的,把整個大腦皮層分割成不同的區域模塊并對功能模塊間的相關性進行分析,以此來估計整個皮層區域的連通性水平[1, 3]。目前常用的無向功能連接分析方法主要有相位同步、時間相關、頻率相干、似然同步等方法[4]。相對于無向的功能連通性,有向的功能連通性主要是指大腦在進行認知任務過程中,不同大腦區域的皮層功能模塊之間信息的流向和交互作用等,常用的有向連接分析方法主要有格蘭杰因果關系、結構方程模型、動態因果模型等[5-6]。此外,在腦電圖(electroencephalogram,EEG)等電生理信號的功能連接分析中,常用獨立成分分析(independent component analysis,ICA)、主成分分析(principal component analysis,PCA)等統計方法加以輔助分析;它們不僅能把時間序列分解為時間和空間不相關的成分,而且不需要任何先驗假設,因此在功能定位與連通性的研究上應用非常廣泛[7-8]。

結構方程模型和動態因果模型是兩種常用的生理信號統計分析方法[6]。結構方程模型將皮層信息加工過程建模成區域間帶方向性的因果關系系統。這些因果關系不是通過數據分析得到,而是通過建立模型,選擇最佳擬合模型,運用觀測到的數據驗證模型的正確性。它是一種模型驅動方法,廣泛應用于正電子發射型計算機斷層顯像數據分析中[9];但是在模型的建立中忽略了時間序列所包含的信息,導致分析結果不會隨著時間序列信息順序的改變而改變[10]。動態因果模型把大腦網絡構建成了具有“因果”關系的神經系統:網絡中一個神經元的變化會通過區域之間的連接影響系統中其他節點的變化。動態因果模型利用雙線性方程來建模非線性的神經系統,把神經系統模擬成一個動態的輸入-狀態-輸出系統,并且設計一個外部的輸入來誘發各個腦區的瞬時響應[11]。對于功能磁共振和EEG數據,使用的分層模型是不同的[12-13],且最大的研究節點個數有限;動態因果模型目前在功能磁共振數據分析中得到廣泛應用[14-15]。相對于其他功能連通性分析方法,格蘭杰因果方法在有向功能連通性分析中的應用最為廣泛[5],它運用多元自回歸模型,建立在預測機制的基礎上。格蘭杰因果方法的缺陷是只能研究雙系統之間的因果導向,對于多系統的因果導向可能會出現偽因果關系[5, 16]。為了克服該缺點,研究者們提出了幾種適用于多系統因果關系統計的方法,包括基于電生理信號頻域特性的直接傳遞函數(directed transfer function,DTF)[17]和局部有向相干(partial directed coherence,PDC)[18]方法,可以針對某個特定的感興趣頻段,探索多個系統之間的因果導向關系。這些分析方法已經成功地運用到了有創的皮層腦電和無創的電生理信號和磁共振信號中。

本文利用空間選擇性注意實驗的事件相關電位(event-related potential,ERP),首先采用獨立成分分析方法尋找空間成分為枕葉、頂葉、額葉的獨立成分,基于格蘭杰因果方法測量這三個區域的時間序列之間的有向連接關系,運用獨立樣本t檢驗和靴帶抽樣法(bootstrap)對每個連接值的顯著性進行統計,以此探討注意與非注意兩種條件之間存在的腦網絡信息流向的差異。

1 腦電數據采集和處理

采用左/右視野空間選擇性注意的經典實驗范式,刺激包含兩種不同大小的圓形黑白棋盤格(2.2°和1.4°),大棋盤格為標準刺激,小棋盤格為靶刺激,出現的頻率分別為80%、20%。刺激呈現在21英寸顯示屏上,被試距離顯示屏60 cm,刺激在離中央十字架左或右側5.2°視角距離。刺激隨機呈現,出現時間為50 ms,前一刺激和后一刺激的呈現間隔為350~500 ms。整個刺激呈現通過E-prime實現。

實驗中要求被試注視著屏幕中央的綠色十字架(1.4°),每個block對目標視野中的靶刺激進行按鍵反應。實驗開始之前,被試會進行平均4個練習的blocks,直到被試達到80%的準確率。每個block包含100個trail(80個標準刺激和20個靶刺激),50%的刺激出現在非注意視野內,共執行16個blocks。

本文研究的數據來源于10個正常人的腦電數據,所有被試均是電子科技大學的學生,包括7名男性和3名女性,年齡范圍22~34歲(平均年齡25歲);所有被試沒有聽覺和視覺障礙,也沒有神經疾病史且顏色分辨正常。

采用128導EGI系統記錄腦電信號,采樣率是500 Hz,放大器的帶通頻率是0.1~48 Hz,通過軟件剔除偽跡(±100 μV)。疊加平均獲得ERP信號,并通過1~31 Hz的帶通濾波器。最終獲得4類ERP信號:RA(注意和刺激都在右視野),LU(注意在左視野,刺激在右視野),LA(注意和刺激都在左視野),RU(注意在右視野,刺激在左視野)。

為了尋找空間成分為枕葉、頂葉、額葉的獨立成分,本文應用EEGLAB v4.512工具箱中獨立成分分析算法(runica函數):①導入需要處理的ERP數據,調整好數據時間和導論參數;②主成分分析法降維,提取36個能量最大的成分;③獨立成分分析提取36個主成分的獨立成分;④結合獨立成分的時間和空間信息選擇三個需要后續處理的成分;⑤對時間序列的潛伏期和幅值進行配對樣本t檢驗分析。

上述三個獨立成分的時間過程(0~350 ms)在進行格蘭杰因果分析之前需要進行去趨勢、去均值處理。GCCA軟件工具包(http://www.anilseth.com)是一個基于MATLAB平臺的、可以處理神經生理數據以及其它時間序列數據的格蘭杰因果關系工具包,本文采用該工具包進行因果分析。其中自回歸模型階數的選擇采用國際上通用的兩個標準:Akaike標準和Bayesian標準,本數據的模型階數在7~10之間。并通過Durbin-Watson檢驗來檢驗回歸模型中出現的殘差是否是連續不相關,計算結果顯示所有被試的殘差都滿足條件(P>0.66),證明模型完全能夠描繪欲處理的數據。進一步,采用Consistency檢驗來評估多元自回歸模型抓取數據的比例,結果顯示絕大部分數據參與了多元自回歸模型的構建。

2 分析結果

2.1 獨立成分分析結果

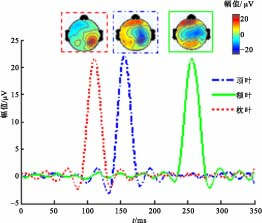

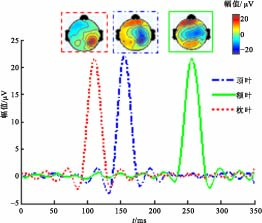

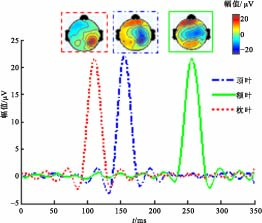

獨立成分的空間成分可以提供該成分的空間位置信息,可以了解該成分在大腦的空間激活區域。結合獨立成分分析的時間序列和空間成分,選擇了三個時間窗口:80~130 ms、130~180 ms、200~300 ms; 在這三個時間窗口內,時間成分達到最大值,且空間成分分別為枕葉、頂葉、額葉的成分作為選擇標準。通過上述方法,我們選擇的三個時間和空間成分如圖 1所示,其中的時間序列將進行后續比較和因果分析。三種成分時間序列的潛伏期和幅值的柱狀圖如圖 2、3所示。

圖1

三個獨立成分的時間序列和空間拓撲示意圖從早成分到晚成分分別激活的主要腦區為枕葉、頂葉、額葉

Figure1.

Time series and spatial topological graph of three separate components main active brain areas include occipital lobe,parietal lobe and frontal lobe from the early component to the late component

圖1

三個獨立成分的時間序列和空間拓撲示意圖從早成分到晚成分分別激活的主要腦區為枕葉、頂葉、額葉

Figure1.

Time series and spatial topological graph of three separate components main active brain areas include occipital lobe,parietal lobe and frontal lobe from the early component to the late component

圖2

四種條件下潛伏期的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態之間具有顯著差異

Figure2.

Statistical results of latency under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖2

四種條件下潛伏期的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態之間具有顯著差異

Figure2.

Statistical results of latency under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖3

四種條件下幅值的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態具有顯著差異

Figure3.

Statistical results of amplitude under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖3

四種條件下幅值的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態具有顯著差異

Figure3.

Statistical results of amplitude under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖 2顯示最早激活的區域是枕葉區域,對刺激在同一側的注意和非注意之間的潛伏期和幅值進行配對樣本t檢驗,發現注意條件下激活的枕葉成分早于非注意條件(LA與RU:P=0.008;RA與LU:P=0.002),而幅值不存在顯著差異。第二個激活區域是頂葉區域,結果顯示左視野刺激下頂葉成分的潛伏期和幅值在注意與非注意狀態下不存在顯著差異;然而右視野刺激(RA與LU)下發現注意條件的頂葉成分比非注意條件下晚出現(P=0.007),并且注意條件下誘發的頂葉的激活強度比非注意條件下誘發的激活強度小(P=0.049)。第三個激活區域是額葉區域,結果顯示左視野刺激下注意條件激活的額葉成分早于非注意條件的額葉成分(P=0.002),但幅值不存在顯著差異;而RA與LU額葉成分激活的潛伏期和幅值均不存在顯著差異。

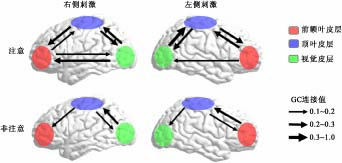

2.2 格蘭杰因果關系結果

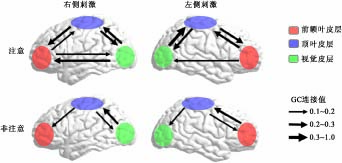

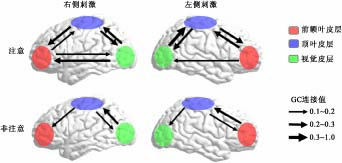

對10個被試的格蘭杰因果關系網絡,運用獨立樣本t檢驗及靴帶抽樣法(抽樣次數為1 000次)計算每個連接的顯著性和連接強度(GC values),刺激對側半球顯著的連接結果如圖 4所示。對比四種條件下三個成分之間的功能連接,發現在注意條件下,視覺皮層(枕葉)與頂葉、頂葉與額葉之間都是雙向連接;其中右側視野刺激下,額葉與枕葉之間是雙向連接的,而左側視野刺激下只存在額葉對枕葉的一個有向連接,沒有枕葉對額葉的一個有向連接。在非注意條件下,枕葉和額葉沒有顯著的格蘭杰因果連接;其中右側視野刺激條件下,頂葉和枕葉之間存在雙向連接,存在頂葉到額葉的有向連接,而左側視野刺激條件下,額葉與頂葉之間存在一個雙向的因果連接,以及一個頂葉到枕葉的有向連接。

圖4

四種條件下的三個成分之間的格蘭杰因果連接圖

Figure4.

Connected graph based on the Granger causality among three components under four different conditions

圖4

四種條件下的三個成分之間的格蘭杰因果連接圖

Figure4.

Connected graph based on the Granger causality among three components under four different conditions

3 結論

本文運用格蘭杰因果關系構建空間選擇性注意條件下的有向功能網絡,枕葉成分顯示的注意效應在其他研究中也有類似的結論[14, 19]。頂葉成分激活與空間注意、平滑眼動、警惕注意等因素有關,可能起到空間信息分配的功能。額葉成分與認知執行控制有關,在自上而下(Top-down)任務中起重要作用。注意條件下,無論刺激出現在左側視野還是右側視野,都存在一個從額葉區域到枕葉區域的Top-down調制信號,說明在空間選擇性注意網絡中,額頂網絡對枕葉起到了調節控制的作用,給予要注意的位置一個競爭優勢,也驗證了在注意認知任務下,大腦額頂網絡是枕葉接收到Top-down調制的源。非注意條件下,額葉對枕葉的Top-down調制信號消失了,而頂葉對枕葉的Top-down調制信號依然存在。說明在非注意條件下,額葉區域網絡對整個網絡的調節控制作用減弱了,占主導作用的是頂葉網絡。以上結果提示頂葉網絡可能是空間注意網絡中的默認網絡,不因控制條件的改變而改變;而額葉網絡可能主要在自上而下的控制中起調制作用。

1993年Friston等[1-2]先后提出了功能連通性和有效連通性,成為研究者們研究大腦網絡的一個理論基礎。其中功能連接主要是建立在統計依賴性和數據驅動的基礎上研究“遠距離空間的神經生理的時間相關性”[1]。功能連接包括無向和有向連接兩類。無向功能連接主要是假設在認知任務中功能模塊區域的激活過程是相關的,把整個大腦皮層分割成不同的區域模塊并對功能模塊間的相關性進行分析,以此來估計整個皮層區域的連通性水平[1, 3]。目前常用的無向功能連接分析方法主要有相位同步、時間相關、頻率相干、似然同步等方法[4]。相對于無向的功能連通性,有向的功能連通性主要是指大腦在進行認知任務過程中,不同大腦區域的皮層功能模塊之間信息的流向和交互作用等,常用的有向連接分析方法主要有格蘭杰因果關系、結構方程模型、動態因果模型等[5-6]。此外,在腦電圖(electroencephalogram,EEG)等電生理信號的功能連接分析中,常用獨立成分分析(independent component analysis,ICA)、主成分分析(principal component analysis,PCA)等統計方法加以輔助分析;它們不僅能把時間序列分解為時間和空間不相關的成分,而且不需要任何先驗假設,因此在功能定位與連通性的研究上應用非常廣泛[7-8]。

結構方程模型和動態因果模型是兩種常用的生理信號統計分析方法[6]。結構方程模型將皮層信息加工過程建模成區域間帶方向性的因果關系系統。這些因果關系不是通過數據分析得到,而是通過建立模型,選擇最佳擬合模型,運用觀測到的數據驗證模型的正確性。它是一種模型驅動方法,廣泛應用于正電子發射型計算機斷層顯像數據分析中[9];但是在模型的建立中忽略了時間序列所包含的信息,導致分析結果不會隨著時間序列信息順序的改變而改變[10]。動態因果模型把大腦網絡構建成了具有“因果”關系的神經系統:網絡中一個神經元的變化會通過區域之間的連接影響系統中其他節點的變化。動態因果模型利用雙線性方程來建模非線性的神經系統,把神經系統模擬成一個動態的輸入-狀態-輸出系統,并且設計一個外部的輸入來誘發各個腦區的瞬時響應[11]。對于功能磁共振和EEG數據,使用的分層模型是不同的[12-13],且最大的研究節點個數有限;動態因果模型目前在功能磁共振數據分析中得到廣泛應用[14-15]。相對于其他功能連通性分析方法,格蘭杰因果方法在有向功能連通性分析中的應用最為廣泛[5],它運用多元自回歸模型,建立在預測機制的基礎上。格蘭杰因果方法的缺陷是只能研究雙系統之間的因果導向,對于多系統的因果導向可能會出現偽因果關系[5, 16]。為了克服該缺點,研究者們提出了幾種適用于多系統因果關系統計的方法,包括基于電生理信號頻域特性的直接傳遞函數(directed transfer function,DTF)[17]和局部有向相干(partial directed coherence,PDC)[18]方法,可以針對某個特定的感興趣頻段,探索多個系統之間的因果導向關系。這些分析方法已經成功地運用到了有創的皮層腦電和無創的電生理信號和磁共振信號中。

本文利用空間選擇性注意實驗的事件相關電位(event-related potential,ERP),首先采用獨立成分分析方法尋找空間成分為枕葉、頂葉、額葉的獨立成分,基于格蘭杰因果方法測量這三個區域的時間序列之間的有向連接關系,運用獨立樣本t檢驗和靴帶抽樣法(bootstrap)對每個連接值的顯著性進行統計,以此探討注意與非注意兩種條件之間存在的腦網絡信息流向的差異。

1 腦電數據采集和處理

采用左/右視野空間選擇性注意的經典實驗范式,刺激包含兩種不同大小的圓形黑白棋盤格(2.2°和1.4°),大棋盤格為標準刺激,小棋盤格為靶刺激,出現的頻率分別為80%、20%。刺激呈現在21英寸顯示屏上,被試距離顯示屏60 cm,刺激在離中央十字架左或右側5.2°視角距離。刺激隨機呈現,出現時間為50 ms,前一刺激和后一刺激的呈現間隔為350~500 ms。整個刺激呈現通過E-prime實現。

實驗中要求被試注視著屏幕中央的綠色十字架(1.4°),每個block對目標視野中的靶刺激進行按鍵反應。實驗開始之前,被試會進行平均4個練習的blocks,直到被試達到80%的準確率。每個block包含100個trail(80個標準刺激和20個靶刺激),50%的刺激出現在非注意視野內,共執行16個blocks。

本文研究的數據來源于10個正常人的腦電數據,所有被試均是電子科技大學的學生,包括7名男性和3名女性,年齡范圍22~34歲(平均年齡25歲);所有被試沒有聽覺和視覺障礙,也沒有神經疾病史且顏色分辨正常。

采用128導EGI系統記錄腦電信號,采樣率是500 Hz,放大器的帶通頻率是0.1~48 Hz,通過軟件剔除偽跡(±100 μV)。疊加平均獲得ERP信號,并通過1~31 Hz的帶通濾波器。最終獲得4類ERP信號:RA(注意和刺激都在右視野),LU(注意在左視野,刺激在右視野),LA(注意和刺激都在左視野),RU(注意在右視野,刺激在左視野)。

為了尋找空間成分為枕葉、頂葉、額葉的獨立成分,本文應用EEGLAB v4.512工具箱中獨立成分分析算法(runica函數):①導入需要處理的ERP數據,調整好數據時間和導論參數;②主成分分析法降維,提取36個能量最大的成分;③獨立成分分析提取36個主成分的獨立成分;④結合獨立成分的時間和空間信息選擇三個需要后續處理的成分;⑤對時間序列的潛伏期和幅值進行配對樣本t檢驗分析。

上述三個獨立成分的時間過程(0~350 ms)在進行格蘭杰因果分析之前需要進行去趨勢、去均值處理。GCCA軟件工具包(http://www.anilseth.com)是一個基于MATLAB平臺的、可以處理神經生理數據以及其它時間序列數據的格蘭杰因果關系工具包,本文采用該工具包進行因果分析。其中自回歸模型階數的選擇采用國際上通用的兩個標準:Akaike標準和Bayesian標準,本數據的模型階數在7~10之間。并通過Durbin-Watson檢驗來檢驗回歸模型中出現的殘差是否是連續不相關,計算結果顯示所有被試的殘差都滿足條件(P>0.66),證明模型完全能夠描繪欲處理的數據。進一步,采用Consistency檢驗來評估多元自回歸模型抓取數據的比例,結果顯示絕大部分數據參與了多元自回歸模型的構建。

2 分析結果

2.1 獨立成分分析結果

獨立成分的空間成分可以提供該成分的空間位置信息,可以了解該成分在大腦的空間激活區域。結合獨立成分分析的時間序列和空間成分,選擇了三個時間窗口:80~130 ms、130~180 ms、200~300 ms; 在這三個時間窗口內,時間成分達到最大值,且空間成分分別為枕葉、頂葉、額葉的成分作為選擇標準。通過上述方法,我們選擇的三個時間和空間成分如圖 1所示,其中的時間序列將進行后續比較和因果分析。三種成分時間序列的潛伏期和幅值的柱狀圖如圖 2、3所示。

圖1

三個獨立成分的時間序列和空間拓撲示意圖從早成分到晚成分分別激活的主要腦區為枕葉、頂葉、額葉

Figure1.

Time series and spatial topological graph of three separate components main active brain areas include occipital lobe,parietal lobe and frontal lobe from the early component to the late component

圖1

三個獨立成分的時間序列和空間拓撲示意圖從早成分到晚成分分別激活的主要腦區為枕葉、頂葉、額葉

Figure1.

Time series and spatial topological graph of three separate components main active brain areas include occipital lobe,parietal lobe and frontal lobe from the early component to the late component

圖2

四種條件下潛伏期的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態之間具有顯著差異

Figure2.

Statistical results of latency under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖2

四種條件下潛伏期的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態之間具有顯著差異

Figure2.

Statistical results of latency under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖3

四種條件下幅值的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態具有顯著差異

Figure3.

Statistical results of amplitude under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖3

四種條件下幅值的統計結果左圖和右圖分別為左、右視野刺激條件;**表示注意和非注意狀態具有顯著差異

Figure3.

Statistical results of amplitude under four conditions the left and right figures are left and right visual field stimuli,respectively; ** represents significant difference between attended and unattended state

圖 2顯示最早激活的區域是枕葉區域,對刺激在同一側的注意和非注意之間的潛伏期和幅值進行配對樣本t檢驗,發現注意條件下激活的枕葉成分早于非注意條件(LA與RU:P=0.008;RA與LU:P=0.002),而幅值不存在顯著差異。第二個激活區域是頂葉區域,結果顯示左視野刺激下頂葉成分的潛伏期和幅值在注意與非注意狀態下不存在顯著差異;然而右視野刺激(RA與LU)下發現注意條件的頂葉成分比非注意條件下晚出現(P=0.007),并且注意條件下誘發的頂葉的激活強度比非注意條件下誘發的激活強度小(P=0.049)。第三個激活區域是額葉區域,結果顯示左視野刺激下注意條件激活的額葉成分早于非注意條件的額葉成分(P=0.002),但幅值不存在顯著差異;而RA與LU額葉成分激活的潛伏期和幅值均不存在顯著差異。

2.2 格蘭杰因果關系結果

對10個被試的格蘭杰因果關系網絡,運用獨立樣本t檢驗及靴帶抽樣法(抽樣次數為1 000次)計算每個連接的顯著性和連接強度(GC values),刺激對側半球顯著的連接結果如圖 4所示。對比四種條件下三個成分之間的功能連接,發現在注意條件下,視覺皮層(枕葉)與頂葉、頂葉與額葉之間都是雙向連接;其中右側視野刺激下,額葉與枕葉之間是雙向連接的,而左側視野刺激下只存在額葉對枕葉的一個有向連接,沒有枕葉對額葉的一個有向連接。在非注意條件下,枕葉和額葉沒有顯著的格蘭杰因果連接;其中右側視野刺激條件下,頂葉和枕葉之間存在雙向連接,存在頂葉到額葉的有向連接,而左側視野刺激條件下,額葉與頂葉之間存在一個雙向的因果連接,以及一個頂葉到枕葉的有向連接。

圖4

四種條件下的三個成分之間的格蘭杰因果連接圖

Figure4.

Connected graph based on the Granger causality among three components under four different conditions

圖4

四種條件下的三個成分之間的格蘭杰因果連接圖

Figure4.

Connected graph based on the Granger causality among three components under four different conditions

3 結論

本文運用格蘭杰因果關系構建空間選擇性注意條件下的有向功能網絡,枕葉成分顯示的注意效應在其他研究中也有類似的結論[14, 19]。頂葉成分激活與空間注意、平滑眼動、警惕注意等因素有關,可能起到空間信息分配的功能。額葉成分與認知執行控制有關,在自上而下(Top-down)任務中起重要作用。注意條件下,無論刺激出現在左側視野還是右側視野,都存在一個從額葉區域到枕葉區域的Top-down調制信號,說明在空間選擇性注意網絡中,額頂網絡對枕葉起到了調節控制的作用,給予要注意的位置一個競爭優勢,也驗證了在注意認知任務下,大腦額頂網絡是枕葉接收到Top-down調制的源。非注意條件下,額葉對枕葉的Top-down調制信號消失了,而頂葉對枕葉的Top-down調制信號依然存在。說明在非注意條件下,額葉區域網絡對整個網絡的調節控制作用減弱了,占主導作用的是頂葉網絡。以上結果提示頂葉網絡可能是空間注意網絡中的默認網絡,不因控制條件的改變而改變;而額葉網絡可能主要在自上而下的控制中起調制作用。