可穿戴式設備是一種新型的人機交互方式,對提升用戶的環境感知、獲取自身狀態和“無處不在”的計算能力起著不可替代的獨特作用,自2013年以來,已經井噴式地出現在我們身邊。文中對已經面世和文獻報道過的大部分可穿戴式設備按照功能和佩戴位置進行了分類;對可穿戴式設備使用的傳感技術、無線通信技術、電源管理技術、顯示技術、大數據等相關技術進行了概述;最后對可穿戴式設備發展存在的挑戰進行了剖析,并對可穿戴式設備的發展趨勢進行了展望。

引用本文: 蔣小梅, 張俊然, 趙斌, 陳富琴. 可穿戴式設備分類及其相關技術進展*. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(1): 42-48. doi: 10.7507/1001-5515.20160009 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

0 引言

可穿戴式設備是指由用戶控制并能與用戶進行交互的能持續運行的可穿戴計算機設備,在以心率、血壓等生理信號監測為代表的醫療保健領域,以運動情況檢測為代表的健康領域,還有以購物娛樂為代表的消費領域等都得到了廣泛的應用,對人們(尤其是老人、嬰兒等群體)的生活、工作正起著潛移默化的影響。

市場上的可穿戴式設備正如雨后春筍般蓬勃發展,然而,目前可穿戴式設備的分類還沒有統一的標準,本文根據功能和佩戴位置對可穿戴式設備進行了分類。隨著可穿戴式設備應用領域的不斷擴大,實現的功能不斷增多,融入的技術也將越來越多,但總是離不開傳感技術、無線通信技術、顯示技術、電源管理技術、大數據等相關技術,本文從上述技術層面對可穿戴式設備的現狀進行了綜述。

1 可穿戴式設備的分類

可穿戴式設備的種類繁多,分類的方式也隨之增多,按照不同的分類方法可以劃分為不同的類型。本文則按照可穿戴式設備實現的功能和所佩戴的位置的不同對其進行分類。

1.1 按功能分類

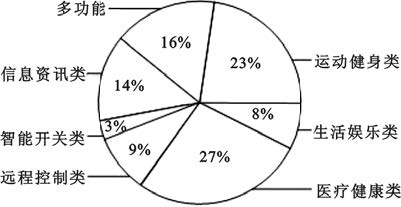

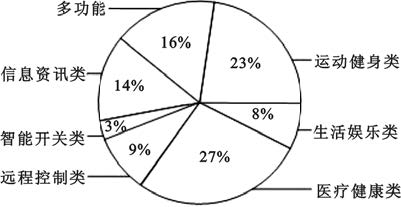

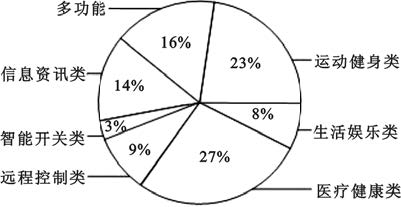

圖1所示為可穿戴式設備按照功能分類的細分圖。從圖中可以看出,目前的可穿戴式設備主要應用于醫療健康和運動健身領域。Shaji等[1]將能監測心電信號的可穿戴式設備應用于印度貧困農村,監測人們在散步、慢跑等活動過程中的心臟情況,從而達到預防心臟疾病的目的。Bajpai等[2]通過可穿戴傳感器檢測用戶在運動過程中心率的變化,以計算用戶消耗的熱量和卡路里,從而評估用戶的健康水平,并為用戶制定合理的健身計劃。利用可穿戴式設備,人們可以更加精確地感知并量化自身和外部信息。因此,可穿戴式設備按照功能可分為兩類,一類是自我量化,另一類是體外量化。

圖1

可穿戴式設備按照功能分類細分圖

Figure1.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their functions

圖1

可穿戴式設備按照功能分類細分圖

Figure1.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their functions

自我量化,即將用戶的心率、肌電、脈搏、血壓、血氧、體溫等自身信息進行量化,可分為運動健身與醫療保健兩部分。其中,運動健身部分的可穿戴式設備主要采用手表、手環/腕帶等形式,用于檢測用戶所處環境的pH值、氣壓、海拔、運動行走的步數、消耗的卡路里、潛水的深度等參數。Seong等[3]提出了一種腕帶平臺,能通過點對點直接與其他設備和傳感器進行連接通信,從而獲得用戶活動時產生的數據。醫療保健部分主要是監測用戶的心率、血壓、血糖等與身體狀況有關的生理參數,主要形式有手表、胸帶等。Thomas等[4]研發了一款生物手表,能檢測心電、血壓等生理信號,從而監測人體的健康水平。

體外量化,即利用可穿戴式設備放大用戶感知外部信息的能力,并協助用戶進行信息的處理,用戶可以使用設備中的傳感、處理、連接、顯示功能來實現自身感覺外部信息功能的增強或感知自身原本無法感知的信息。體外量化的應用領域包括休閑娛樂、信息咨詢、遠程控制等,設備形式以手表、眼鏡為主。Mizuno等[5]利用帶有小型溫敏傳感器的可穿戴式眼鏡檢測鼻部皮膚的溫度,根據鼻部皮膚溫度的變化評估人的生理和心理狀態。Ham等[6]設計了一款智能眼鏡,能在增強現實環境中選擇和操作虛擬二維和三維內容。

1.2 按佩戴位置分類

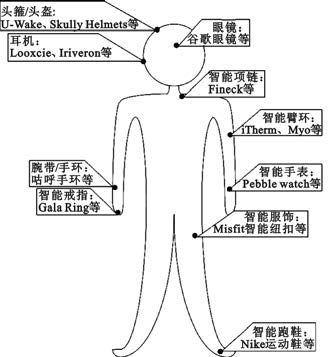

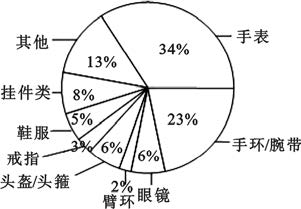

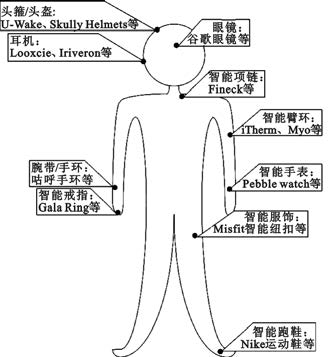

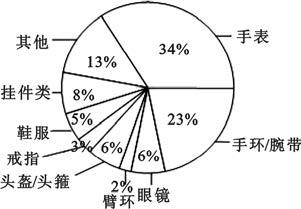

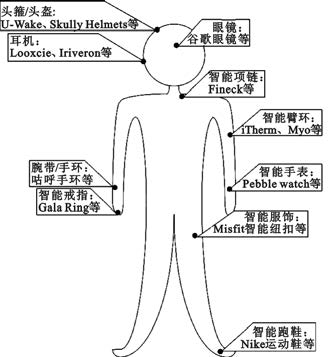

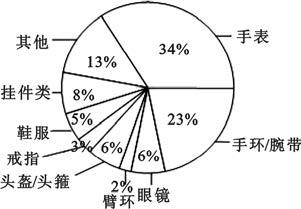

如圖2所示,將可穿戴式設備按照位置可分為頭箍/頭盔、眼鏡、掛件、臂環、腕帶/手環、手表、戒指、服飾、鞋等。圖3為將可穿戴式設備按照佩戴位置分類的細分圖,從圖中可以看出,可穿戴式設備主要佩戴在手腕處。文獻[7-8]中描述了佩戴于手腕處的可穿戴式設備具有便攜、功耗低以及體積小等特點。

圖2

佩戴于不同位置的可穿戴式設備

Figure2.

Wearable devices worn in different positions

圖2

佩戴于不同位置的可穿戴式設備

Figure2.

Wearable devices worn in different positions

圖3

可穿戴式設備按照佩戴位置分類細分圖

Figure3.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their positions

圖3

可穿戴式設備按照佩戴位置分類細分圖

Figure3.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their positions

佩戴于手腕處的可穿戴式設備以手環和智能手表的形式為主。手環主要用于運動健身領域,記錄用戶在運動中消耗的能量、運動的時間、距離等數據,有些手環還能監測用戶的睡眠狀況。智能手表不僅具有手環的功能,還增加了心率、體溫、陀螺儀等傳感器,能更全面地對用戶的運動進行監測;智能手表還可以與智能手機進行通信,可以在手表屏幕上顯示手機接收到的通知,并對手機進行簡單操作,因此智能手表的發展正得到廣泛關注。

2 可穿戴式設備的相關技術

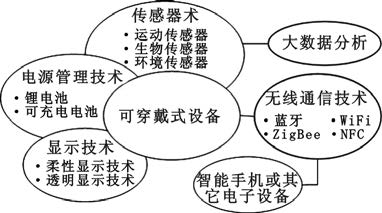

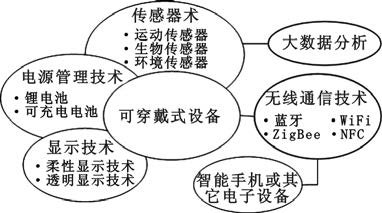

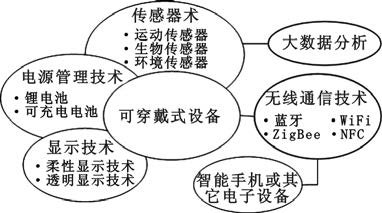

可穿戴式設備使用的主要技術如圖4所示,包括傳感技術、無線通信技術、電源管理技術、顯示技術、大數據等,下面將對這些技術分別進行介紹。

圖4

可穿戴式設備使用的主要技術

Figure4.

Main technologies used in wearable device

圖4

可穿戴式設備使用的主要技術

Figure4.

Main technologies used in wearable device

2.1 傳感技術

可穿戴式設備是安裝在人體、動物、物品上,能感知、傳遞、處理信息,且能進行動作檢測、環境感知、手勢識別、語音控制、生理信號監測、影像感測的設備,因此,傳感器是可穿戴式設備的核心。可穿戴式設備的傳感器主要分為運動傳感器、生物傳感器和環境傳感器,隨著傳感技術由嵌入式技術向微機電系統(micro-electromechanical systems,MEMS)技術發展,傳感材料逐漸由半導體材料向納米、納米硅材料過渡,傳感器逐漸趨于微型化和智能化,從而促進可穿戴式設備逐漸向植入式發展。

2.1.1 運動傳感器

運動傳感器[9-11]主要包括加速度傳感器、陀螺儀、電子羅盤傳感器、大氣壓傳感器等。運動傳感器早已普遍地應用于可穿戴式設備中,以實現如下功能:檢測橫豎屏;計步器;雙擊應用,例如手環或手表操作空間有限,可以利用雙擊功能啟動其中的某一應用程序;震動檢測;手勢識別等。

其中,陀螺儀用于檢測設備偏移的角度;電子羅盤傳感器可以實現方向的檢測,用于輔助導航;大氣壓傳感器可以測量用戶所在地的氣壓值和海拔高度,以實現天氣的預測。可以通過運動傳感器檢測、記錄、分析用戶的運動情況,計算并統計用戶的運動量,為用戶量身設計合理的運動計劃。

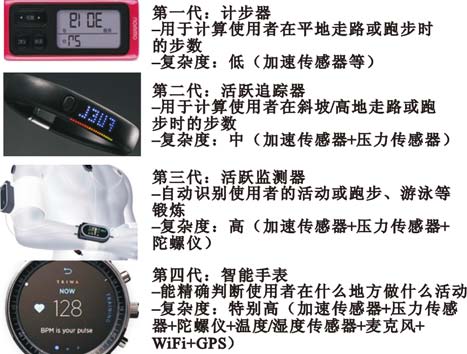

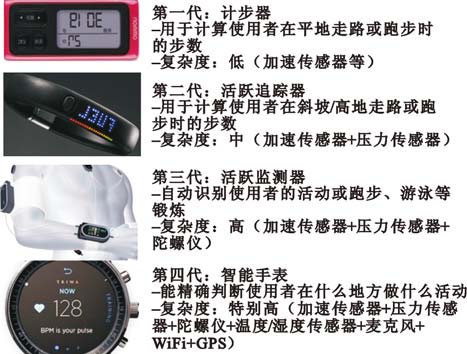

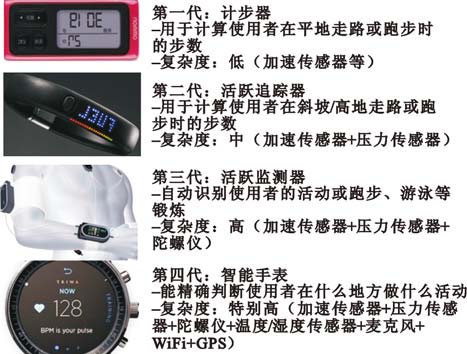

圖5所示為可穿戴式設備中運動傳感器的發展歷程,由最初的計步器向追蹤器、監測器、智能手表發展,相信隨著MEMS等相關技術的發展,運動傳感器在可穿戴式設備中的應用將更廣泛,對運動的監測也將更加精確。Williamson等[12]分析了MEMS傳感器在運動和健身過程中的應用,具有低功耗、體積小、精度高等優點。

圖5

可穿戴式設備中運動傳感器的發展歷程

Figure5.

Development of the motion sensors used in wearable device

圖5

可穿戴式設備中運動傳感器的發展歷程

Figure5.

Development of the motion sensors used in wearable device

2.1.2 生物傳感器

生物傳感器[13-14]主要包括心率傳感器、體溫傳感器、血壓傳感器、血糖傳感器等,用于采集人體生理信號,主要實現用戶身體狀況、病情的監測并及時報警,降低用戶患病的概率,為醫生的診斷提供可靠的依據,提高診斷的準確性,同時也能使家人及時了解用戶的情況,在一定程度上推動了可穿戴式設備在醫療保健行業中的應用。

谷歌正在研發一種用于對糖尿病患者進行血糖實時監測的智能隱形眼鏡,利用生物傳感器檢測用戶眼球表面的淚液以獲得血糖水平,并將檢測到的血糖值發送給移動智能終端,供用戶隨時了解自身血糖濃度。

2.1.3 環境傳感器

環境傳感器[15]主要包括溫濕度傳感器、紫外線傳感器、pH值傳感器[16]、氣體傳感器、氣壓傳感器、環境光傳感器、顆粒傳感器等。我們現在所處環境中存在很多對身體健康有危害的因素,如空氣污染、水污染、噪聲污染、光污染、電磁輻射、PM2.5污染等,易引發各種慢性疾病,利用環境傳感器監測環境的溫度、濕度、紫外線強度、pH值、氣壓、顆粒大小等參數,以實現環境監控、健康提醒,減少環境對用戶健康的影響。

隨著工業的發展,PM2.5的污染越來越嚴重,霧霾天氣已經對人們的生活和身體健康造成了很大影響,對PM2.5等顆粒物的監測變得越來越重要。夏普公司研究的PM2.5傳感器采用虛擬撞擊器方式區分出PM2.5顆粒,再利用光傳感器檢測PM2.5顆粒的數值,能夠準確地檢測環境中PM2.5的濃度。

2.2 無線通信技術

在可穿戴式設備中,需要在一個或多個設備間進行交互,無線通信具有高度的自由度和靈活性,因此,能增加可穿戴式設備的可移動性和簡潔性。目前,可穿戴式設備中使用較多的無線通信技術有:藍牙、無線高保真(wireless fidelity,WiFi)、ZigBee、近場通訊(near field communication,NFC)等。同時,可穿戴式設備使用的無線通信技術要滿足以下要求:體積小,靈活性高,組網方便,功耗低,輻射低,抗干擾能力強,安全性高等。根據可穿戴式設備所要實現的功能不同,可選擇不同的無線通信技術,或將幾種無線通信技術結合使用。

2.2.1 藍牙

藍牙技術最初由瑞典愛立信公司發明,由最初的藍牙1.1,經過不斷的改進和發展,逐漸出現藍牙1.2、藍牙2.0、藍牙2.1、藍牙3.0、藍牙4.0版本,實現了設備間短距離(一般在10 m以內)的無線通信,且具有低功耗、抗干擾能力強、低輻射等特點,能為固定設備與可穿戴式設備之間提供鏈接,且能同時傳輸語音和數據信息。

可穿戴式設備正逐漸趨于微型化,要想實現用戶穿戴無感,功耗是一項十分重要的因素。藍牙低功耗(Bluetooth low energy,BLE)具有超低功耗的優點,可大幅降低設備的功耗,因此,BLE技術已經廣泛應用于智能手表、手環、腕帶、醫療保健、健身等可穿戴式設備中。

2.2.2 WiFi

WiFi是屬于IEEE 802.11系列的可以將個人電腦、手持終端以無線方式互相連接的通信技術。WiFi具有覆蓋范圍廣、傳輸速率快、低功耗且健康安全等優點。

博通公司推出的嵌入式設備互聯網無線連接(Wireless Internet Connectivity for Embedded Devices,WICED)平臺[17]是一個低功耗、低成本的無線平臺。在WICED平臺中加入WiFi Direct功能后大大簡化了可穿戴式設備WiFi連網功能的實現。WiFi Direct與藍牙類似,都支持設備以點對點形式連接,且能實現多臺設備同時連接,同時傳輸速率和距離與藍牙相比都有大幅度提升。

2.2.3 ZigBee

ZigBee是一種能在短距離內實現無線通信的技術,具有低功耗的特點。與成熟的藍牙、WiFi等無線通信技術相比[18]。ZigBee相對簡單,傳輸速率也較慢,但是可靠性較高,成本也更低。ZigBee最大的優點在于組網很方便,且能形成很大的網絡規模,便于多個網絡節點的管理,主要應用于人體生理參數監測的醫療保健領域的可穿戴式設備中。Wang等[19]提出了一種基于ZigBee技術的用于健康環境監測的可穿戴式設備,并分析了在不同距離下利用Zigbee傳輸的質量。

2.2.4 NFC

NFC是一種能在短距離內(一般在10 cm以內)與兼容設備快速識別和數據交換的高頻無線通信技術。與藍牙技術相比,NFC技術操作簡單、連接快速;NFC技術由無線射頻識別(radio frequency identification,RFID)技術衍生而來,能與RFID兼容,但NFC技術的使用范圍較廣,可讀寫,且能直接集成在可穿戴式設備中;與紅外線技術相比,NFC技術數據傳輸較快、功耗更低(可以進行無電讀取)。鑒于NFC技術具有許多優勢,因此,將NFC技術應用于可穿戴式設備中[20],與智能手機或其他電子設備連接,能方便地實現數據傳輸、移動支付等功能。

2.3 電源管理技術

受體積和充電時間的限制,電池是制約可穿戴式設備發展的一大瓶頸[21-23],續航能力弱的產品會導致較差的用戶體驗。因此,研發一種體積小、續航時間長的電池是可穿戴式設備發展中急需解決的問題。當前主流的可穿戴式設備的電池有兩種,一種是高容量和高密度的一次性鋰電池[24],這種電池需要使用者經常更換電池,但能降低生產廠商的成本;另一種是可充電電池[25],與一次性鋰電池相比,儲電量較低,但可供用戶重復使用。

另外,可穿戴式設備電池的充電方式除了傳統的USB充電外,無線充電和能量采集充電也是當前備受關注的充電方式。無線充電是通過充電器與設備之間的電感耦合傳送能量,實現設備充電;能量采集充電是指采集設備周圍的能量并轉換為可以存儲和采集的電能,利用這項技術可以隨時隨地為可穿戴式設備充電。相信隨著可彎曲電池的發展,很多充電方式將成為可能,而且具有合適的尺寸、足夠長的續航時間、便捷的充電方式的電池將會在可穿戴式設備中使用。Pu等[26]研發了一種用于可穿戴式設備的新型的能自我充電的電源,由紗質的超級電容和織質的摩擦電納米發構成,不僅穿戴舒適,且可彎曲。

2.4 顯示技術

用戶購買可穿戴式設備時,第一印象除了設備的外觀就是設備屏幕的顯示效果;在可穿戴式設備中,需要顯示屏具有可彎曲、透明、輕薄等特性。因此,柔性顯示技術與透明顯示技術逐漸成為可穿戴式設備技術中的研究熱點。

2.4.1 柔性顯示技術

柔性顯示[27]具有輕薄、低功耗、可彎曲、柔韌性強等優點,不僅使設備具有更多變、舒適的外觀,也使得設備更加貼合人體,同時降低了設備的功耗。因此,柔性顯示技術廣泛地應用于可穿戴式設備,特別是智能手表等設備中。目前,用于柔性顯示的技術主要包括電子紙技術和有機發光二極管(organic light emitting diode,OLED)技術。其中,電子紙是一種輕薄、可重寫、便于攜帶、可彎曲、超低功耗的類似自然紙張的電子顯示屏幕。OLED[28]是一種以有機材料作為發光體的自發光顯示器件,具有可視角度大、更加輕薄高亮度和高效發光、機械性能好、能實現軟屏顯示等優點,如Cheong等[29]就提出了一種可彎曲的OLED顯示屏。

可穿戴式設備柔性顯示技術的發展還剛處于起步階段,要從可彎曲發展到可卷繞、可折疊,從柔性顯示發展到觸控、電池、電路板等的柔性仍有很長距離[30]。

2.4.2

透明顯示能讓用戶看到屏幕后面的事物,具有輕薄、便攜、低功耗、支持三維顯示等優點。在一些可穿戴式設備中已經應用了透明顯示技術,如谷歌眼鏡的鏡片。即使透明顯示技術還存在成本高、亮度有限等缺點,但隨著相關技術的成熟和材料的不斷更新,成本、亮度等問題會迎刃而解,透明顯示技術將在可穿戴式設備中得到更加廣泛的應用。

2.5 大數據

隨著可穿戴式設備集成的功能不斷增多,能監測的數據也越來越多,然而,目前大部分可穿戴式設備只是簡單地進行信息提醒(如通知功能)、數步數(如追蹤功能)、提供互聯網或游戲接口(如谷歌眼鏡)等操作,不會對數據進行分析,也不能向用戶反饋有意義的信息。因此,必須將傳感器采集到的大數據[31]整合到強大的分析平臺中進行分析,向用戶反饋這些數據所反映的用戶自身運動、健康等狀況,并提供相應的解決方案,真正地解決和改善人們在生活中遇到的問題。

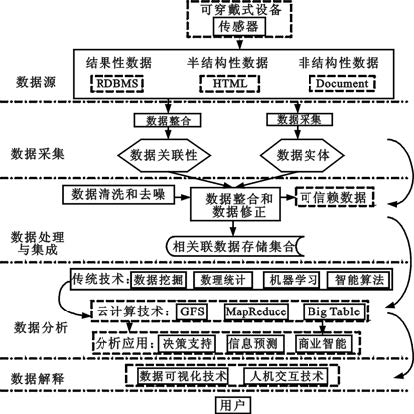

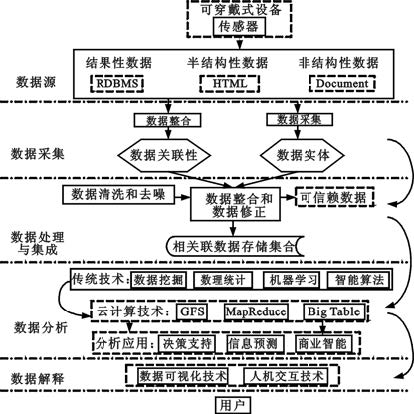

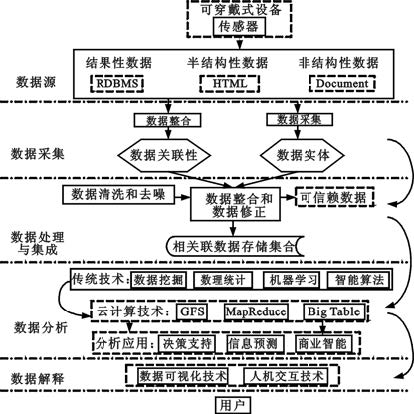

大數據處理數據的基本流程如圖6所示,主要包括數據采集、數據處理與集成、數據分析、數據解析4個步驟。由于從可穿戴式設備傳感器獲取的數據源結構不同(有結構、半結構、非結構數據三種),所以先要利用數據處理與集成技術將數據源轉變為統一的結構,以方便后續處理;然后利用數據分析方法將統一結構的數據進行分析,再將分析后得到的結構通過可視化技術反饋并展現給用戶。雖然目前大數據仍存在用戶隱私泄露等問題,但隨著大數據、云計算、移動互聯網三大技術的不斷發展與融合,將給可穿戴式設備的用戶帶來更好的效果體驗,也將為用戶的隱私提供更安全的保障。Hussain等[32]為可穿戴式設備設計了一個大數據分析系統,這個系統使用mapreduce作為大數據分析的工具,可實時更新知識庫并根據數據分析結果為用戶給出合理建議。Diego等[33]利用有生物傳感器的可穿戴式設備獲取人體生理信號,然后利用大數據分析人們的身體健康狀況,并給出相應的建議。

圖6

大數據處理基本流程

Figure6.

Basic framework of big data processing

圖6

大數據處理基本流程

Figure6.

Basic framework of big data processing

3 總結與展望

盡管可穿戴式設備的發展之路依然存在爭議,但不可否認的是它正潛移默化地影響、改變著我們的生活。雖然可穿戴式設備的相關技術正在不斷完善與成熟,但仍存在以下挑戰:設備的體積還不夠小,穿戴舒適度還不夠高;傳感器的靈敏度、精確度不夠高;電池的續航時間不夠長,充電方式還不夠方便;過于依賴智能手機,大多數可穿戴式設備還不能獨立實現功能;大多數可穿戴式設備只能顯示步數、心率、血壓等,不能為用戶反饋真正有意義的信息;用戶的信息安全和隱私還未得到足夠保障。

隨著傳感技術、無線通信技術、顯示技術、微電子技術、多媒體技術、三維技術等技術的發展與成熟,可穿戴式設備在醫療保健、娛樂、教育、軍事、工業等眾多領域都必將發揮重要作用。結合市場需求,接下來可穿戴式設備的發展趨勢如下:①運動、醫療保健仍是優先發展的領域;②可穿戴式設備行業的標準將逐漸完善;③將帶來新的營銷、消費模式;④將與大數據、云計算、物聯網技術結合,擴大可穿戴式設備的應用領域;⑤逐漸脫離智能手機,甚至取代智能手機;⑥產品類型將呈現整合與細分協同發展的趨勢。可穿戴式設備正得到越來越多的關注,相信可穿戴式設備必將從青澀走向成熟,逐漸滲入我們生活的方方面面,也必將迎來更大的機遇與挑戰。

0 引言

可穿戴式設備是指由用戶控制并能與用戶進行交互的能持續運行的可穿戴計算機設備,在以心率、血壓等生理信號監測為代表的醫療保健領域,以運動情況檢測為代表的健康領域,還有以購物娛樂為代表的消費領域等都得到了廣泛的應用,對人們(尤其是老人、嬰兒等群體)的生活、工作正起著潛移默化的影響。

市場上的可穿戴式設備正如雨后春筍般蓬勃發展,然而,目前可穿戴式設備的分類還沒有統一的標準,本文根據功能和佩戴位置對可穿戴式設備進行了分類。隨著可穿戴式設備應用領域的不斷擴大,實現的功能不斷增多,融入的技術也將越來越多,但總是離不開傳感技術、無線通信技術、顯示技術、電源管理技術、大數據等相關技術,本文從上述技術層面對可穿戴式設備的現狀進行了綜述。

1 可穿戴式設備的分類

可穿戴式設備的種類繁多,分類的方式也隨之增多,按照不同的分類方法可以劃分為不同的類型。本文則按照可穿戴式設備實現的功能和所佩戴的位置的不同對其進行分類。

1.1 按功能分類

圖1所示為可穿戴式設備按照功能分類的細分圖。從圖中可以看出,目前的可穿戴式設備主要應用于醫療健康和運動健身領域。Shaji等[1]將能監測心電信號的可穿戴式設備應用于印度貧困農村,監測人們在散步、慢跑等活動過程中的心臟情況,從而達到預防心臟疾病的目的。Bajpai等[2]通過可穿戴傳感器檢測用戶在運動過程中心率的變化,以計算用戶消耗的熱量和卡路里,從而評估用戶的健康水平,并為用戶制定合理的健身計劃。利用可穿戴式設備,人們可以更加精確地感知并量化自身和外部信息。因此,可穿戴式設備按照功能可分為兩類,一類是自我量化,另一類是體外量化。

圖1

可穿戴式設備按照功能分類細分圖

Figure1.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their functions

圖1

可穿戴式設備按照功能分類細分圖

Figure1.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their functions

自我量化,即將用戶的心率、肌電、脈搏、血壓、血氧、體溫等自身信息進行量化,可分為運動健身與醫療保健兩部分。其中,運動健身部分的可穿戴式設備主要采用手表、手環/腕帶等形式,用于檢測用戶所處環境的pH值、氣壓、海拔、運動行走的步數、消耗的卡路里、潛水的深度等參數。Seong等[3]提出了一種腕帶平臺,能通過點對點直接與其他設備和傳感器進行連接通信,從而獲得用戶活動時產生的數據。醫療保健部分主要是監測用戶的心率、血壓、血糖等與身體狀況有關的生理參數,主要形式有手表、胸帶等。Thomas等[4]研發了一款生物手表,能檢測心電、血壓等生理信號,從而監測人體的健康水平。

體外量化,即利用可穿戴式設備放大用戶感知外部信息的能力,并協助用戶進行信息的處理,用戶可以使用設備中的傳感、處理、連接、顯示功能來實現自身感覺外部信息功能的增強或感知自身原本無法感知的信息。體外量化的應用領域包括休閑娛樂、信息咨詢、遠程控制等,設備形式以手表、眼鏡為主。Mizuno等[5]利用帶有小型溫敏傳感器的可穿戴式眼鏡檢測鼻部皮膚的溫度,根據鼻部皮膚溫度的變化評估人的生理和心理狀態。Ham等[6]設計了一款智能眼鏡,能在增強現實環境中選擇和操作虛擬二維和三維內容。

1.2 按佩戴位置分類

如圖2所示,將可穿戴式設備按照位置可分為頭箍/頭盔、眼鏡、掛件、臂環、腕帶/手環、手表、戒指、服飾、鞋等。圖3為將可穿戴式設備按照佩戴位置分類的細分圖,從圖中可以看出,可穿戴式設備主要佩戴在手腕處。文獻[7-8]中描述了佩戴于手腕處的可穿戴式設備具有便攜、功耗低以及體積小等特點。

圖2

佩戴于不同位置的可穿戴式設備

Figure2.

Wearable devices worn in different positions

圖2

佩戴于不同位置的可穿戴式設備

Figure2.

Wearable devices worn in different positions

圖3

可穿戴式設備按照佩戴位置分類細分圖

Figure3.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their positions

圖3

可穿戴式設備按照佩戴位置分類細分圖

Figure3.

Subdivision chart of the classification of wearable devices according to their positions

佩戴于手腕處的可穿戴式設備以手環和智能手表的形式為主。手環主要用于運動健身領域,記錄用戶在運動中消耗的能量、運動的時間、距離等數據,有些手環還能監測用戶的睡眠狀況。智能手表不僅具有手環的功能,還增加了心率、體溫、陀螺儀等傳感器,能更全面地對用戶的運動進行監測;智能手表還可以與智能手機進行通信,可以在手表屏幕上顯示手機接收到的通知,并對手機進行簡單操作,因此智能手表的發展正得到廣泛關注。

2 可穿戴式設備的相關技術

可穿戴式設備使用的主要技術如圖4所示,包括傳感技術、無線通信技術、電源管理技術、顯示技術、大數據等,下面將對這些技術分別進行介紹。

圖4

可穿戴式設備使用的主要技術

Figure4.

Main technologies used in wearable device

圖4

可穿戴式設備使用的主要技術

Figure4.

Main technologies used in wearable device

2.1 傳感技術

可穿戴式設備是安裝在人體、動物、物品上,能感知、傳遞、處理信息,且能進行動作檢測、環境感知、手勢識別、語音控制、生理信號監測、影像感測的設備,因此,傳感器是可穿戴式設備的核心。可穿戴式設備的傳感器主要分為運動傳感器、生物傳感器和環境傳感器,隨著傳感技術由嵌入式技術向微機電系統(micro-electromechanical systems,MEMS)技術發展,傳感材料逐漸由半導體材料向納米、納米硅材料過渡,傳感器逐漸趨于微型化和智能化,從而促進可穿戴式設備逐漸向植入式發展。

2.1.1 運動傳感器

運動傳感器[9-11]主要包括加速度傳感器、陀螺儀、電子羅盤傳感器、大氣壓傳感器等。運動傳感器早已普遍地應用于可穿戴式設備中,以實現如下功能:檢測橫豎屏;計步器;雙擊應用,例如手環或手表操作空間有限,可以利用雙擊功能啟動其中的某一應用程序;震動檢測;手勢識別等。

其中,陀螺儀用于檢測設備偏移的角度;電子羅盤傳感器可以實現方向的檢測,用于輔助導航;大氣壓傳感器可以測量用戶所在地的氣壓值和海拔高度,以實現天氣的預測。可以通過運動傳感器檢測、記錄、分析用戶的運動情況,計算并統計用戶的運動量,為用戶量身設計合理的運動計劃。

圖5所示為可穿戴式設備中運動傳感器的發展歷程,由最初的計步器向追蹤器、監測器、智能手表發展,相信隨著MEMS等相關技術的發展,運動傳感器在可穿戴式設備中的應用將更廣泛,對運動的監測也將更加精確。Williamson等[12]分析了MEMS傳感器在運動和健身過程中的應用,具有低功耗、體積小、精度高等優點。

圖5

可穿戴式設備中運動傳感器的發展歷程

Figure5.

Development of the motion sensors used in wearable device

圖5

可穿戴式設備中運動傳感器的發展歷程

Figure5.

Development of the motion sensors used in wearable device

2.1.2 生物傳感器

生物傳感器[13-14]主要包括心率傳感器、體溫傳感器、血壓傳感器、血糖傳感器等,用于采集人體生理信號,主要實現用戶身體狀況、病情的監測并及時報警,降低用戶患病的概率,為醫生的診斷提供可靠的依據,提高診斷的準確性,同時也能使家人及時了解用戶的情況,在一定程度上推動了可穿戴式設備在醫療保健行業中的應用。

谷歌正在研發一種用于對糖尿病患者進行血糖實時監測的智能隱形眼鏡,利用生物傳感器檢測用戶眼球表面的淚液以獲得血糖水平,并將檢測到的血糖值發送給移動智能終端,供用戶隨時了解自身血糖濃度。

2.1.3 環境傳感器

環境傳感器[15]主要包括溫濕度傳感器、紫外線傳感器、pH值傳感器[16]、氣體傳感器、氣壓傳感器、環境光傳感器、顆粒傳感器等。我們現在所處環境中存在很多對身體健康有危害的因素,如空氣污染、水污染、噪聲污染、光污染、電磁輻射、PM2.5污染等,易引發各種慢性疾病,利用環境傳感器監測環境的溫度、濕度、紫外線強度、pH值、氣壓、顆粒大小等參數,以實現環境監控、健康提醒,減少環境對用戶健康的影響。

隨著工業的發展,PM2.5的污染越來越嚴重,霧霾天氣已經對人們的生活和身體健康造成了很大影響,對PM2.5等顆粒物的監測變得越來越重要。夏普公司研究的PM2.5傳感器采用虛擬撞擊器方式區分出PM2.5顆粒,再利用光傳感器檢測PM2.5顆粒的數值,能夠準確地檢測環境中PM2.5的濃度。

2.2 無線通信技術

在可穿戴式設備中,需要在一個或多個設備間進行交互,無線通信具有高度的自由度和靈活性,因此,能增加可穿戴式設備的可移動性和簡潔性。目前,可穿戴式設備中使用較多的無線通信技術有:藍牙、無線高保真(wireless fidelity,WiFi)、ZigBee、近場通訊(near field communication,NFC)等。同時,可穿戴式設備使用的無線通信技術要滿足以下要求:體積小,靈活性高,組網方便,功耗低,輻射低,抗干擾能力強,安全性高等。根據可穿戴式設備所要實現的功能不同,可選擇不同的無線通信技術,或將幾種無線通信技術結合使用。

2.2.1 藍牙

藍牙技術最初由瑞典愛立信公司發明,由最初的藍牙1.1,經過不斷的改進和發展,逐漸出現藍牙1.2、藍牙2.0、藍牙2.1、藍牙3.0、藍牙4.0版本,實現了設備間短距離(一般在10 m以內)的無線通信,且具有低功耗、抗干擾能力強、低輻射等特點,能為固定設備與可穿戴式設備之間提供鏈接,且能同時傳輸語音和數據信息。

可穿戴式設備正逐漸趨于微型化,要想實現用戶穿戴無感,功耗是一項十分重要的因素。藍牙低功耗(Bluetooth low energy,BLE)具有超低功耗的優點,可大幅降低設備的功耗,因此,BLE技術已經廣泛應用于智能手表、手環、腕帶、醫療保健、健身等可穿戴式設備中。

2.2.2 WiFi

WiFi是屬于IEEE 802.11系列的可以將個人電腦、手持終端以無線方式互相連接的通信技術。WiFi具有覆蓋范圍廣、傳輸速率快、低功耗且健康安全等優點。

博通公司推出的嵌入式設備互聯網無線連接(Wireless Internet Connectivity for Embedded Devices,WICED)平臺[17]是一個低功耗、低成本的無線平臺。在WICED平臺中加入WiFi Direct功能后大大簡化了可穿戴式設備WiFi連網功能的實現。WiFi Direct與藍牙類似,都支持設備以點對點形式連接,且能實現多臺設備同時連接,同時傳輸速率和距離與藍牙相比都有大幅度提升。

2.2.3 ZigBee

ZigBee是一種能在短距離內實現無線通信的技術,具有低功耗的特點。與成熟的藍牙、WiFi等無線通信技術相比[18]。ZigBee相對簡單,傳輸速率也較慢,但是可靠性較高,成本也更低。ZigBee最大的優點在于組網很方便,且能形成很大的網絡規模,便于多個網絡節點的管理,主要應用于人體生理參數監測的醫療保健領域的可穿戴式設備中。Wang等[19]提出了一種基于ZigBee技術的用于健康環境監測的可穿戴式設備,并分析了在不同距離下利用Zigbee傳輸的質量。

2.2.4 NFC

NFC是一種能在短距離內(一般在10 cm以內)與兼容設備快速識別和數據交換的高頻無線通信技術。與藍牙技術相比,NFC技術操作簡單、連接快速;NFC技術由無線射頻識別(radio frequency identification,RFID)技術衍生而來,能與RFID兼容,但NFC技術的使用范圍較廣,可讀寫,且能直接集成在可穿戴式設備中;與紅外線技術相比,NFC技術數據傳輸較快、功耗更低(可以進行無電讀取)。鑒于NFC技術具有許多優勢,因此,將NFC技術應用于可穿戴式設備中[20],與智能手機或其他電子設備連接,能方便地實現數據傳輸、移動支付等功能。

2.3 電源管理技術

受體積和充電時間的限制,電池是制約可穿戴式設備發展的一大瓶頸[21-23],續航能力弱的產品會導致較差的用戶體驗。因此,研發一種體積小、續航時間長的電池是可穿戴式設備發展中急需解決的問題。當前主流的可穿戴式設備的電池有兩種,一種是高容量和高密度的一次性鋰電池[24],這種電池需要使用者經常更換電池,但能降低生產廠商的成本;另一種是可充電電池[25],與一次性鋰電池相比,儲電量較低,但可供用戶重復使用。

另外,可穿戴式設備電池的充電方式除了傳統的USB充電外,無線充電和能量采集充電也是當前備受關注的充電方式。無線充電是通過充電器與設備之間的電感耦合傳送能量,實現設備充電;能量采集充電是指采集設備周圍的能量并轉換為可以存儲和采集的電能,利用這項技術可以隨時隨地為可穿戴式設備充電。相信隨著可彎曲電池的發展,很多充電方式將成為可能,而且具有合適的尺寸、足夠長的續航時間、便捷的充電方式的電池將會在可穿戴式設備中使用。Pu等[26]研發了一種用于可穿戴式設備的新型的能自我充電的電源,由紗質的超級電容和織質的摩擦電納米發構成,不僅穿戴舒適,且可彎曲。

2.4 顯示技術

用戶購買可穿戴式設備時,第一印象除了設備的外觀就是設備屏幕的顯示效果;在可穿戴式設備中,需要顯示屏具有可彎曲、透明、輕薄等特性。因此,柔性顯示技術與透明顯示技術逐漸成為可穿戴式設備技術中的研究熱點。

2.4.1 柔性顯示技術

柔性顯示[27]具有輕薄、低功耗、可彎曲、柔韌性強等優點,不僅使設備具有更多變、舒適的外觀,也使得設備更加貼合人體,同時降低了設備的功耗。因此,柔性顯示技術廣泛地應用于可穿戴式設備,特別是智能手表等設備中。目前,用于柔性顯示的技術主要包括電子紙技術和有機發光二極管(organic light emitting diode,OLED)技術。其中,電子紙是一種輕薄、可重寫、便于攜帶、可彎曲、超低功耗的類似自然紙張的電子顯示屏幕。OLED[28]是一種以有機材料作為發光體的自發光顯示器件,具有可視角度大、更加輕薄高亮度和高效發光、機械性能好、能實現軟屏顯示等優點,如Cheong等[29]就提出了一種可彎曲的OLED顯示屏。

可穿戴式設備柔性顯示技術的發展還剛處于起步階段,要從可彎曲發展到可卷繞、可折疊,從柔性顯示發展到觸控、電池、電路板等的柔性仍有很長距離[30]。

2.4.2

透明顯示能讓用戶看到屏幕后面的事物,具有輕薄、便攜、低功耗、支持三維顯示等優點。在一些可穿戴式設備中已經應用了透明顯示技術,如谷歌眼鏡的鏡片。即使透明顯示技術還存在成本高、亮度有限等缺點,但隨著相關技術的成熟和材料的不斷更新,成本、亮度等問題會迎刃而解,透明顯示技術將在可穿戴式設備中得到更加廣泛的應用。

2.5 大數據

隨著可穿戴式設備集成的功能不斷增多,能監測的數據也越來越多,然而,目前大部分可穿戴式設備只是簡單地進行信息提醒(如通知功能)、數步數(如追蹤功能)、提供互聯網或游戲接口(如谷歌眼鏡)等操作,不會對數據進行分析,也不能向用戶反饋有意義的信息。因此,必須將傳感器采集到的大數據[31]整合到強大的分析平臺中進行分析,向用戶反饋這些數據所反映的用戶自身運動、健康等狀況,并提供相應的解決方案,真正地解決和改善人們在生活中遇到的問題。

大數據處理數據的基本流程如圖6所示,主要包括數據采集、數據處理與集成、數據分析、數據解析4個步驟。由于從可穿戴式設備傳感器獲取的數據源結構不同(有結構、半結構、非結構數據三種),所以先要利用數據處理與集成技術將數據源轉變為統一的結構,以方便后續處理;然后利用數據分析方法將統一結構的數據進行分析,再將分析后得到的結構通過可視化技術反饋并展現給用戶。雖然目前大數據仍存在用戶隱私泄露等問題,但隨著大數據、云計算、移動互聯網三大技術的不斷發展與融合,將給可穿戴式設備的用戶帶來更好的效果體驗,也將為用戶的隱私提供更安全的保障。Hussain等[32]為可穿戴式設備設計了一個大數據分析系統,這個系統使用mapreduce作為大數據分析的工具,可實時更新知識庫并根據數據分析結果為用戶給出合理建議。Diego等[33]利用有生物傳感器的可穿戴式設備獲取人體生理信號,然后利用大數據分析人們的身體健康狀況,并給出相應的建議。

圖6

大數據處理基本流程

Figure6.

Basic framework of big data processing

圖6

大數據處理基本流程

Figure6.

Basic framework of big data processing

3 總結與展望

盡管可穿戴式設備的發展之路依然存在爭議,但不可否認的是它正潛移默化地影響、改變著我們的生活。雖然可穿戴式設備的相關技術正在不斷完善與成熟,但仍存在以下挑戰:設備的體積還不夠小,穿戴舒適度還不夠高;傳感器的靈敏度、精確度不夠高;電池的續航時間不夠長,充電方式還不夠方便;過于依賴智能手機,大多數可穿戴式設備還不能獨立實現功能;大多數可穿戴式設備只能顯示步數、心率、血壓等,不能為用戶反饋真正有意義的信息;用戶的信息安全和隱私還未得到足夠保障。

隨著傳感技術、無線通信技術、顯示技術、微電子技術、多媒體技術、三維技術等技術的發展與成熟,可穿戴式設備在醫療保健、娛樂、教育、軍事、工業等眾多領域都必將發揮重要作用。結合市場需求,接下來可穿戴式設備的發展趨勢如下:①運動、醫療保健仍是優先發展的領域;②可穿戴式設備行業的標準將逐漸完善;③將帶來新的營銷、消費模式;④將與大數據、云計算、物聯網技術結合,擴大可穿戴式設備的應用領域;⑤逐漸脫離智能手機,甚至取代智能手機;⑥產品類型將呈現整合與細分協同發展的趨勢。可穿戴式設備正得到越來越多的關注,相信可穿戴式設備必將從青澀走向成熟,逐漸滲入我們生活的方方面面,也必將迎來更大的機遇與挑戰。