本研究旨在利用犬顱內出血模型探究C臂錐形束CT對顱內血腫的檢出能力。納入觀察家犬21只,將其分為7個組,采用立體定向法將對比劑與新鮮自體血的混合物一次性緩慢注入額葉皮層制造出顱內血腫,第1組作為對照打入無對比劑的自體血,第2~7組則體外調制不同CT值混合物,術后5分鐘內每只動物完成C臂錐形束CT和多層螺旋CT(MSCT)掃描。計算兩種成像技術不同密度血腫及鄰近腦組織的噪聲、信噪比(SNR)和對比噪聲比(CNR),并對圖像質量進行主觀評分,所有實驗數據進行統計學分析。經兩名醫師主觀評分,評分結果之間的一致性較好。評分結果顯示,兩種技術的主觀圖像質量評分差異有統計學意義(P<0.05),血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT的評分呈遞減趨勢,血腫顯示不清,血腫密度高于65 HU時,C臂錐形束CT的評分與MSCT相當;C臂錐形束CT和MSCT客觀圖像質量指標與血腫密度有相關性,且客觀圖像質量指標間一致性較好。C臂錐形束CT能有效地探測到一定密度值范圍內的血腫,可應用于介入診療。

引用本文: 周蜜, 曾勇明, 郁仁強, 周旸, 徐睿, 孫靜坤, 高志梅. 基于動物模型C臂錐形束CT對不同密度顱內血腫檢出能力的評價*. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(1): 120-125. doi: 10.7507/1001-5515.20160022 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

隨著神經介入技術的發展,介入診療在缺血性和出血性腦血管疾病治療中占據越來越重要的地位。數字減影血管造影、旋轉血管造影等技術的臨床應用,對神經介入診療作出了突出的貢獻[1]。顱內出血是神經介入診療術中一種常見并發癥[2],然而傳統的熒光造影技術不能探測到該出血,而把患者從介入手術臺移動到計算機斷層掃描(computed tomography,CT)檢查室需耗費大量的時間,可能會耽誤患者的病情[1]。C臂錐形束CT(C-arm cone-beam computed tomography)是一種基于平板探測器的數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)計算機斷層技術,可以同時實現二維攝影、透視與三維CT影像的有效結合,促進了介入診療工作流程的優化[2]。但是,對于急性期血腫C臂錐形束CT的檢出能力,公認存有爭議[1]。目前,已有基于臨床病例的回顧性分析以比較C臂錐形束CT與多層螺旋CT(multislice computed tomography,MSCT)在檢測顱內血腫方面的能力[3],但尚未發現對顱內血腫的密度進行定量評價的研究。本文基于制作的動物(犬)顱內血腫模型實驗,開展了定量評價C臂錐形束CT對不同密度顱內血腫的檢出能力的研究。

1 材料和方法

1.1 動物選擇

選擇健康家犬25只(購自重慶醫科大學實驗動物中心),均為雄性,體重10~18 kg,平均15 kg;月齡11~24個月,平均18個月。納入觀察家犬21只,將其分為7個組,每組3只。經倫理委員會審查,本項目所提交的研究方案符合實驗動物科研倫理原則和赫爾辛基宣言,動物的飼養方式和處死方法符合科研倫理要求,批準該項目按預定方案實施。

1.2 犬顱內血腫模型制作

采用定向自體血與對比劑混合物顱內注入法。

1.2.1 術前準備

手術前禁食8 h,禁水2 h。應用氯胺酮15 mL/kg、阿托品1 mg肌肉注射作為全麻前用藥。犬安靜后,選右后腿內側靜脈置管并留針,靜脈推注安定10 mg。待犬出現呼吸淺慢、舌外伸及肌張力變低時即為麻醉適度,必要時再臨時靜脈推注氯胺酮。

1.2.2 鉆顱

犬俯臥于CT檢查床上,額頂部毛剪干凈后,頭部固定,以兩眼外眥連線為基線垂直進行掃描(橫斷位)。選擇避開鼻竇、額竇氣腔及側腦室且清晰顯示額葉皮層的掃描層面作為注血層面。用鉆頭直徑為2 mm的便攜式顱鉆,在鉆頭上標出進針深度,啟動顱鉆,以鉆透顱骨,達硬腦膜為止(有落空感)。撤出顱鉆,暫時用無菌紗布覆蓋傷口。

1.2.3 取血和注血

使犬側臥,充分暴露大腿根部,剪毛、消毒后于股動脈搏動最強處,用5 mL注射器(針頭成35°角進針)先取3 mL左右新鮮股動脈血(不抗凝),按一定比例與對比劑(碘佛醇,濃度320 mg I/mL)混合,調節每次混合物的CT值分別在60~65、65~70、70~75、75~80、80~85及 85~90 HU(即自體血與對比劑的比例分別為230∶1、205∶1、180∶1、165∶1及140∶1,混合物的比例由反復多次的預試驗測得)為第2~7組實驗犬的注射劑,第1組犬則只注入不加對比劑的3 mL自體股動脈血。每個組的CT值均以打入額葉形成血腫后MSCT上測得的CT值為準,其中第一組的CT值范圍為55~60 HU。立即換用帶有刻度的長穿刺針頭(注意排盡氣泡或氣血混合物),沿顱孔進針,將3 mL左右的新鮮股動脈血與對比劑的混合物緩慢勻速注入目標血腫區。注射時間5 min,壓力100 mm Hg。注射完畢后留針15 min,防止沿針道反流。拔針后迅速用骨蠟封骨孔。再用生理鹽水清洗,無菌紗布包扎傷口。術后5 min內完成MSCT和C臂錐形束CT檢查。實驗完成后,所有仍存活動物均處以安樂死。

1.3 實驗設備

C臂錐形束CT成像采用西門子AXIOM Artis Zee平板血管機(其C臂錐形束CT的商品名為DynaCT)及Leonardo工作站;MSCT成像設備為西門子新一代雙源炫速CT(SOMATOM Definition Flash)。兩種設備均由相同的圖像處理及顱內血腫體積測量軟件。

1.4 成像技術

MSCT掃描:管電壓120 kV,管電流量220 mAs,掃描時間3.54 s,掃描層厚5 mm,螺距1.2。C臂錐形束CT成像:選擇DynaCT Head成像模式采用自動曝光成像,采集幀數538幀,設置成像時間為20 s,管電壓設置為74 kV,230 mAs,小焦點,FOV 48 cm×48 cm。將兩種技術成像下的所有圖像均在Leonardo SyngoX工作站進行MPR重組。

1.5 圖像質量分析

1.5.1 圖像質量主觀評價

評分標準為:3分:血腫顯示清晰,邊緣清楚;2分:血腫可顯示,邊緣較模糊;1分:血腫顯示不清,不能檢出。由2名有5年以上臨床經驗的放射科醫師在Lennardo工作站共同對采用兩種成像技術時不同密度顱內血腫的圖像質量進行評分,并計算評分均值,均值小于2分即認為血腫顯示不清。

1.5.2 圖像質量客觀指標

將噪聲(SD值)、信噪比(signal to noise ratio,SNR)、對比噪聲比(contrast to noise ratio,CNR)作為圖像質量評價客觀指標。分別測量C臂錐形束CT和MSCT成像時最大顱內血腫層面的血腫及周圍鄰近均勻腦組織的類CT值及CT值,并計算噪聲(類CT值和CT值的標準差);將血腫相鄰均勻腦組織類CT值及CT值的標準差作為背景噪聲值;SNR為顱內血腫的類CT值/CT值與噪聲的比值;CNR為顱內血腫的類CT值/CT值與鄰近均勻腦組織的類CT值/CT值的差值與噪聲的比值。計算本實驗C臂錐形束CT和MSCT成像時不同密度顱內血腫的SD值、SNR值、CNR值。

1.6 統計學方法

不同密度血腫圖像質量的客觀指標分別采用線性回歸分析并計算皮爾森關聯系數,利用Excel繪制線性直線,如果皮爾森關聯系數在0.6~0.8說明相關性好,大于0.8說明相關性非常好;采用Bland-Altman圖來評價兩種技術測量客觀指標的一致性;兩種技術成像的圖像質量主觀評分以平均值的形式表示,對兩位醫師的評分結果采用Kappa值分析其一致性,Kappa值范圍為0~1,若Kappa值>0.6,表示一致性相當可靠;圖像質量評分采用兩樣本比較秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 血腫動物模型的納入和分組

本實驗共用犬25只,其中2只因血腫鄰近破入腦室,術后分別于60、80分鐘死亡;1只因針管插入的深度不夠變成了蛛網膜下腔出血;1只因注射完畢后沒有留針10分鐘導致血液延針道反流形成硬膜下血腫,MSCT和C臂錐形束CT均不能有效探測到,最終21只犬納入觀察。其中每只犬制造出一個血腫,總共21例血腫,分為7個不同血腫密度組,部位均在額葉皮層。

2.2 圖像質量評分分析

2.2.1?計算得Kappa值為0.79,表示兩位醫師評分之間的一致性非常可靠。

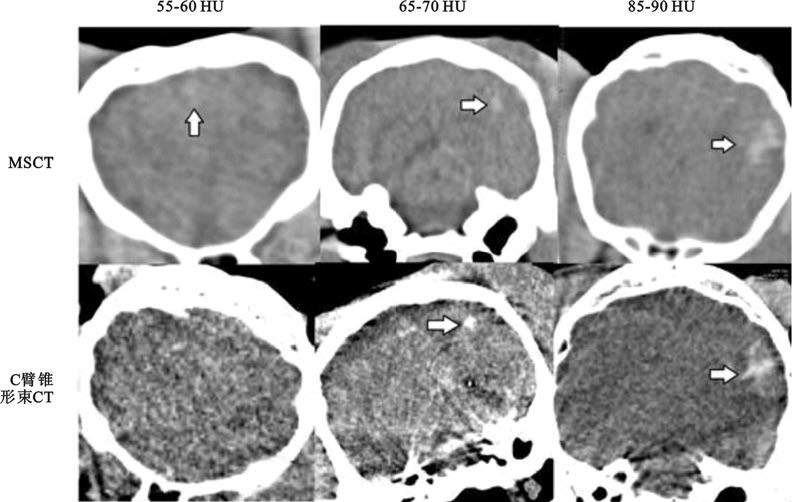

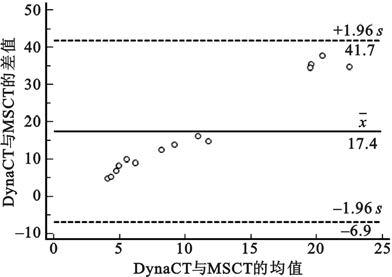

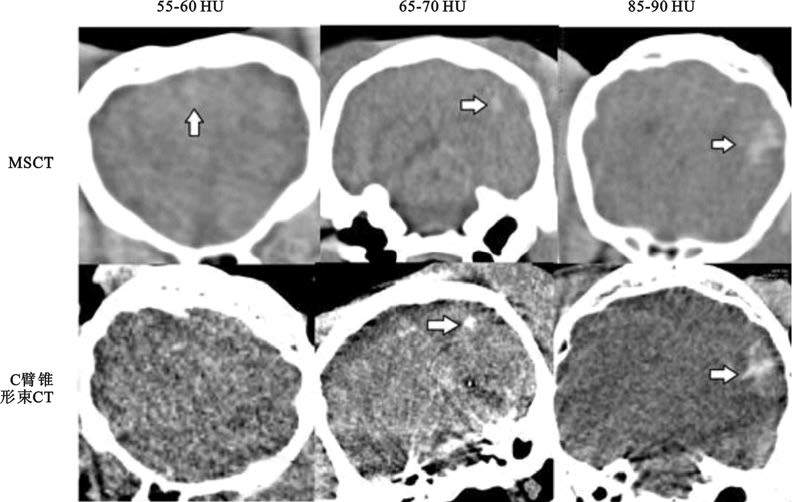

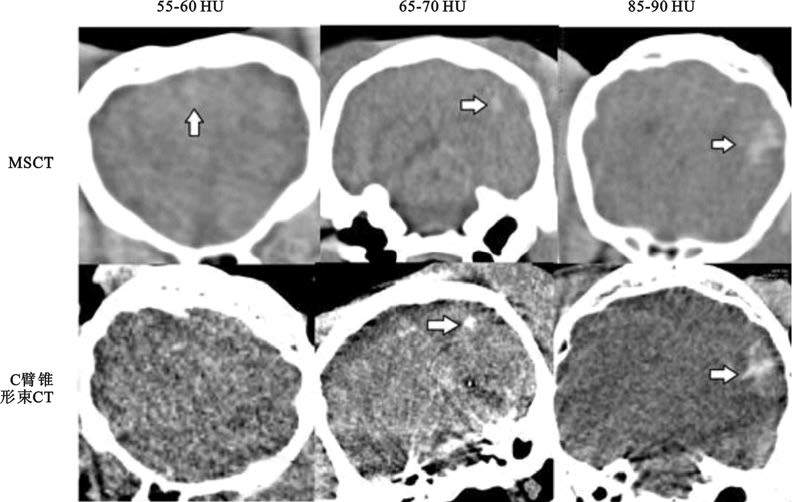

2.2.2?MSCT與C臂錐形束CT兩種成像技術對不同密度血腫的成像質量評分比較差異具有統計學意義(P<0.05)。如圖 1所示,血腫密度在85~90 HU時,兩種技術均能完整清晰地顯示出血腫;隨著血腫密度的降低,C臂錐形束CT的主觀評分呈遞減趨勢。如表 1所示,血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT成像下血腫顯示不清(評分均值2);血腫密度高于65 HU時,兩種技術對血腫的顯示效果均較好(評分均值≥2)。

圖1

犬顱內血腫模型MSCT和C臂錐形束CT圖像

Figure1.

MSCT and C-arm cone-beam CT images of intracranial hematoma in canine models

圖1

犬顱內血腫模型MSCT和C臂錐形束CT圖像

Figure1.

MSCT and C-arm cone-beam CT images of intracranial hematoma in canine models

2.3 MSCT和C臂錐形束CT圖像質量客觀指標分析

2.3.1 MSCT和C臂錐形束CT成像血腫密度與SD值的關系

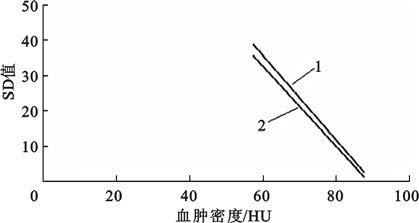

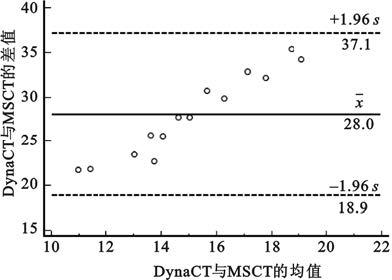

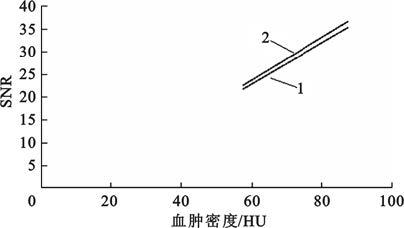

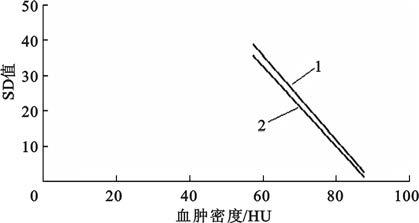

如圖 2所示,MSCT成像時血腫密度與SD值的相關方程為y=-1.13x+100.71,相關系數(r值)為0.87(P<0.05);C臂錐形束CT成像時血腫密度與SD值的相關方程為y=-1.20x+108.05,r值為0.89(P<0.05)。結果表明,隨著血腫密度的增大,圖像噪聲逐漸減小,兩者之間呈負相關。

圖2

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像時不同密度血腫的噪聲

Figure2.

Noise of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

圖2

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像時不同密度血腫的噪聲

Figure2.

Noise of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

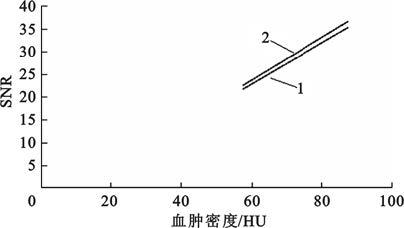

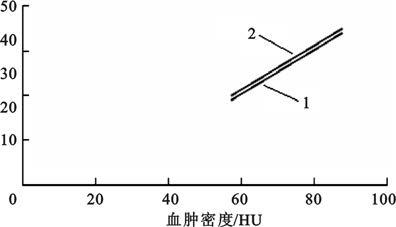

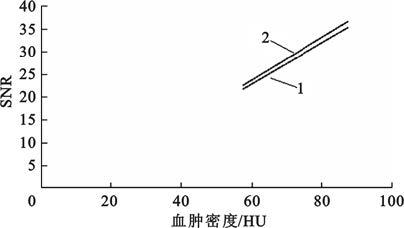

2.3.2 MSCT和C臂錐形束CT成像血腫密度與圖像SNR的關系

如圖 3所示,MSCT成像時血腫密度與圖像SNR的相關方程為y=0.47x-4.37,r值為0.99(P<0.05);C臂錐形束CT成像時血腫密度與圖像SNR的相關方程為y=0.44x-3.76,r值為0.99(P<0.05)。結果說明隨著血腫密度的增大,圖像SNR增大,兩者之間呈正相關。

圖3

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的SNR

Figure3.

SNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

圖3

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的SNR

Figure3.

SNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

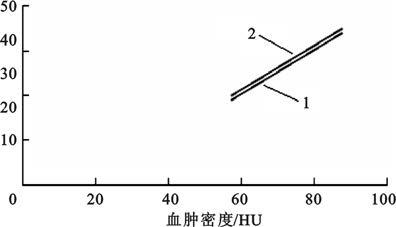

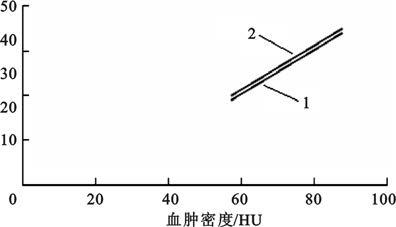

2.3.3 MSCT和C臂錐形束CT成像血腫密度與圖像CNR的關系

如圖 4所示,MSCT成像時血腫密度與圖像CNR的相關方程為y=0.49x-7.92,r值為0.95(P<0.05);C臂錐形束CT成像時血腫密度與圖像CNR的相關方程為y=0.49x-9.47,r值為0.98(P<0.05)。結果說明隨著血腫密度的增大,圖像CNR提高,兩者之間呈正相關。

圖4

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的CNR

Figure4.

CNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

圖4

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的CNR

Figure4.

CNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

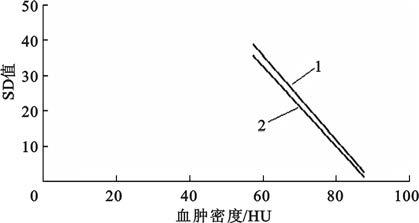

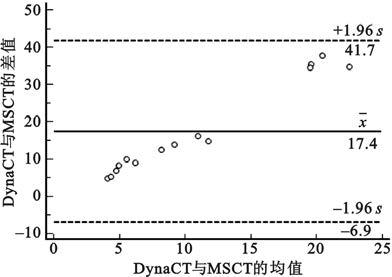

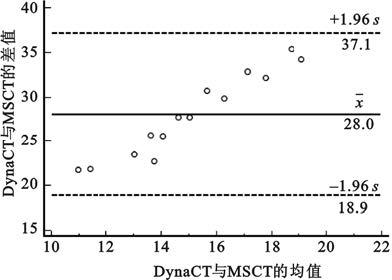

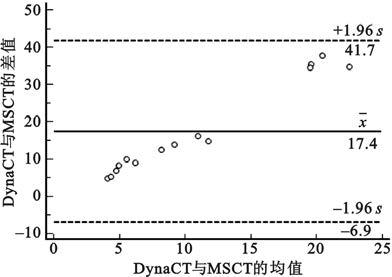

2.3.4 MSCT和C臂錐形束CT成像質量客觀指標一致性檢驗

Bland-Altman檢驗結果如圖 5、圖 6、圖 7所示,每幅圖像中所有點均在一致性界限范圍內,表明兩種技術測量的客觀指標一致性較好。

圖5

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SD值的Bland-Altman圖

Figure5.

Bland-Altman picture of SD value of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖5

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SD值的Bland-Altman圖

Figure5.

Bland-Altman picture of SD value of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

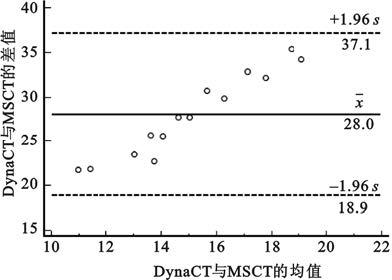

圖6

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SNR的Bland-Altman圖

Figure6.

Bland-Altman picture of SNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖6

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SNR的Bland-Altman圖

Figure6.

Bland-Altman picture of SNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖7

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像CNR的Bland-Altman圖

Figure7.

Bland-Altman picture of CNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖7

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像CNR的Bland-Altman圖

Figure7.

Bland-Altman picture of CNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

3 討論

C臂錐形束CT以不完全旋轉方式采集容積數據,獲得與CT相近的二維斷層圖像和三維重組圖像,被稱為類CT技術[4]。其在腦血管成像方面具有較高臨床價值[5]。孫靜坤等[6]報道,C臂錐形束CT的20秒成像,腦血管圖像質量客觀指標SNR、CNR均高于C臂錐形束CT的5秒及8秒成像,噪聲值低于C臂錐形束CT的5秒及8秒的成像,提示隨著成像時間延長,圖像質量提高。Struffert等[3]報道,C臂錐形束CT在顱內出血的檢查中與MSCT有一定差距,但在緊急顱內出血和血管內介入治療后排除并發癥有優勢,能夠可靠地發現顱內出血灶并評估其大小,且圖像質量與MSCT相近。目前,C臂錐形束CT對血腫檢出定量分析尚無文獻報道,而MSCT對腦出血定量檢出的研究已有報告。Doelken等[7]認為由于MSCT能對腦出血提供快速且可靠的診斷,現已作為診斷腦出血的首選方法。劉廣紅[8]報道,腦出血在不同時期有不同的CT表現,急性期血腫密度為均勻一致的高密度,CT值55~90 HU,吸收期血腫密度逐漸減低,在第3~5周變為等密度至低密度,囊變期則呈腦脊液樣密度,CT除了可準確發現血腫的位置、大小和范圍,并可觀察其動態變化,根據血腫不同時期的大小、形態及密度變化判斷血腫分期,為臨床治療提供科學依據。

本研究采用自體血注入法制作的犬額葉血腫模型,通過MSCT與C臂錐形束CT成像質量比較,評價C臂錐形束CT對血腫的檢出能力。實驗設計血腫密度從55 HU到90 HU不等的六個組,較為符合臨床急性腦出血的實際情況[8-9],另外,不加對比劑的第一組顱內血腫的CT值為55~60 HU。研究發現,對比劑濃度、血腫屬性(大小、位置及密度)、圖像質量這三個因素會影響C臂錐形束CT對血腫的檢出能力[1]。本實驗結果表明:①血腫密度與噪聲負相關,與SNR、CNR正相關;②血腫密度與SNR、CNR的相關性高于血腫密度與噪聲的相關性;③圖像質量評分顯示,隨著血腫密度的降低,C臂錐形束CT的主觀評分呈遞減趨勢,血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT成像下血腫顯示不清,難以檢出;血腫密度高于65 HU時,C臂錐形束CT的主觀評分與MSCT相當,兩種技術對血腫的成像效果均較好。對于MSCT,散射線和線性束硬化偽影對其成像質量有一定影響[9]。C臂錐形束CT是基于一個相同的物理原則,它的成像質量也會受到同等影響,且C臂錐形束CT的投影采集面積較MSCT小,加之C臂的旋轉傾斜角度,使得其成像偽影更多[1];另外,C臂錐形束CT成像時,在偏離正中心點的各個方向不同位置,圖像噪聲和影像變形程度均存在一定的差異性[10],因此導致血腫密度過低時成像效果不理想。

本研究基于活體犬額葉血腫模型,評價了C臂錐形束CT對不同密度顱內血腫的檢出能力,證實了C臂錐形束CT可以用于介入診療過程中的出血篩查。由于犬與人相比,腦實質和顱內空間更小,限制了注入自體血的量,增加了模型制作的操作難度,使本實驗動物模型樣本量偏少。本實驗未能評價顱內血腫的形狀和血容量、出血時間等因素與C臂錐形束CT檢出能力的關系。綜上所述,顱內血腫的CT值在65 HU以上時,C臂錐形束CT的成像質量與MSCT相當,能夠較為清晰地檢出血腫;血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT成像對血腫顯示不佳,難以檢出。未來,C臂錐形束CT應著力于解決如何排除運動或射線束硬化等偽影,如何提高對比分辨力等問題[7]。筆者也將進一步分析不同出血時間等因素對C臂錐形束CT對顱內血腫檢出的影響,結合動物尸檢證實C臂錐形束CT病變檢出的準確性。

引言

隨著神經介入技術的發展,介入診療在缺血性和出血性腦血管疾病治療中占據越來越重要的地位。數字減影血管造影、旋轉血管造影等技術的臨床應用,對神經介入診療作出了突出的貢獻[1]。顱內出血是神經介入診療術中一種常見并發癥[2],然而傳統的熒光造影技術不能探測到該出血,而把患者從介入手術臺移動到計算機斷層掃描(computed tomography,CT)檢查室需耗費大量的時間,可能會耽誤患者的病情[1]。C臂錐形束CT(C-arm cone-beam computed tomography)是一種基于平板探測器的數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)計算機斷層技術,可以同時實現二維攝影、透視與三維CT影像的有效結合,促進了介入診療工作流程的優化[2]。但是,對于急性期血腫C臂錐形束CT的檢出能力,公認存有爭議[1]。目前,已有基于臨床病例的回顧性分析以比較C臂錐形束CT與多層螺旋CT(multislice computed tomography,MSCT)在檢測顱內血腫方面的能力[3],但尚未發現對顱內血腫的密度進行定量評價的研究。本文基于制作的動物(犬)顱內血腫模型實驗,開展了定量評價C臂錐形束CT對不同密度顱內血腫的檢出能力的研究。

1 材料和方法

1.1 動物選擇

選擇健康家犬25只(購自重慶醫科大學實驗動物中心),均為雄性,體重10~18 kg,平均15 kg;月齡11~24個月,平均18個月。納入觀察家犬21只,將其分為7個組,每組3只。經倫理委員會審查,本項目所提交的研究方案符合實驗動物科研倫理原則和赫爾辛基宣言,動物的飼養方式和處死方法符合科研倫理要求,批準該項目按預定方案實施。

1.2 犬顱內血腫模型制作

采用定向自體血與對比劑混合物顱內注入法。

1.2.1 術前準備

手術前禁食8 h,禁水2 h。應用氯胺酮15 mL/kg、阿托品1 mg肌肉注射作為全麻前用藥。犬安靜后,選右后腿內側靜脈置管并留針,靜脈推注安定10 mg。待犬出現呼吸淺慢、舌外伸及肌張力變低時即為麻醉適度,必要時再臨時靜脈推注氯胺酮。

1.2.2 鉆顱

犬俯臥于CT檢查床上,額頂部毛剪干凈后,頭部固定,以兩眼外眥連線為基線垂直進行掃描(橫斷位)。選擇避開鼻竇、額竇氣腔及側腦室且清晰顯示額葉皮層的掃描層面作為注血層面。用鉆頭直徑為2 mm的便攜式顱鉆,在鉆頭上標出進針深度,啟動顱鉆,以鉆透顱骨,達硬腦膜為止(有落空感)。撤出顱鉆,暫時用無菌紗布覆蓋傷口。

1.2.3 取血和注血

使犬側臥,充分暴露大腿根部,剪毛、消毒后于股動脈搏動最強處,用5 mL注射器(針頭成35°角進針)先取3 mL左右新鮮股動脈血(不抗凝),按一定比例與對比劑(碘佛醇,濃度320 mg I/mL)混合,調節每次混合物的CT值分別在60~65、65~70、70~75、75~80、80~85及 85~90 HU(即自體血與對比劑的比例分別為230∶1、205∶1、180∶1、165∶1及140∶1,混合物的比例由反復多次的預試驗測得)為第2~7組實驗犬的注射劑,第1組犬則只注入不加對比劑的3 mL自體股動脈血。每個組的CT值均以打入額葉形成血腫后MSCT上測得的CT值為準,其中第一組的CT值范圍為55~60 HU。立即換用帶有刻度的長穿刺針頭(注意排盡氣泡或氣血混合物),沿顱孔進針,將3 mL左右的新鮮股動脈血與對比劑的混合物緩慢勻速注入目標血腫區。注射時間5 min,壓力100 mm Hg。注射完畢后留針15 min,防止沿針道反流。拔針后迅速用骨蠟封骨孔。再用生理鹽水清洗,無菌紗布包扎傷口。術后5 min內完成MSCT和C臂錐形束CT檢查。實驗完成后,所有仍存活動物均處以安樂死。

1.3 實驗設備

C臂錐形束CT成像采用西門子AXIOM Artis Zee平板血管機(其C臂錐形束CT的商品名為DynaCT)及Leonardo工作站;MSCT成像設備為西門子新一代雙源炫速CT(SOMATOM Definition Flash)。兩種設備均由相同的圖像處理及顱內血腫體積測量軟件。

1.4 成像技術

MSCT掃描:管電壓120 kV,管電流量220 mAs,掃描時間3.54 s,掃描層厚5 mm,螺距1.2。C臂錐形束CT成像:選擇DynaCT Head成像模式采用自動曝光成像,采集幀數538幀,設置成像時間為20 s,管電壓設置為74 kV,230 mAs,小焦點,FOV 48 cm×48 cm。將兩種技術成像下的所有圖像均在Leonardo SyngoX工作站進行MPR重組。

1.5 圖像質量分析

1.5.1 圖像質量主觀評價

評分標準為:3分:血腫顯示清晰,邊緣清楚;2分:血腫可顯示,邊緣較模糊;1分:血腫顯示不清,不能檢出。由2名有5年以上臨床經驗的放射科醫師在Lennardo工作站共同對采用兩種成像技術時不同密度顱內血腫的圖像質量進行評分,并計算評分均值,均值小于2分即認為血腫顯示不清。

1.5.2 圖像質量客觀指標

將噪聲(SD值)、信噪比(signal to noise ratio,SNR)、對比噪聲比(contrast to noise ratio,CNR)作為圖像質量評價客觀指標。分別測量C臂錐形束CT和MSCT成像時最大顱內血腫層面的血腫及周圍鄰近均勻腦組織的類CT值及CT值,并計算噪聲(類CT值和CT值的標準差);將血腫相鄰均勻腦組織類CT值及CT值的標準差作為背景噪聲值;SNR為顱內血腫的類CT值/CT值與噪聲的比值;CNR為顱內血腫的類CT值/CT值與鄰近均勻腦組織的類CT值/CT值的差值與噪聲的比值。計算本實驗C臂錐形束CT和MSCT成像時不同密度顱內血腫的SD值、SNR值、CNR值。

1.6 統計學方法

不同密度血腫圖像質量的客觀指標分別采用線性回歸分析并計算皮爾森關聯系數,利用Excel繪制線性直線,如果皮爾森關聯系數在0.6~0.8說明相關性好,大于0.8說明相關性非常好;采用Bland-Altman圖來評價兩種技術測量客觀指標的一致性;兩種技術成像的圖像質量主觀評分以平均值的形式表示,對兩位醫師的評分結果采用Kappa值分析其一致性,Kappa值范圍為0~1,若Kappa值>0.6,表示一致性相當可靠;圖像質量評分采用兩樣本比較秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 血腫動物模型的納入和分組

本實驗共用犬25只,其中2只因血腫鄰近破入腦室,術后分別于60、80分鐘死亡;1只因針管插入的深度不夠變成了蛛網膜下腔出血;1只因注射完畢后沒有留針10分鐘導致血液延針道反流形成硬膜下血腫,MSCT和C臂錐形束CT均不能有效探測到,最終21只犬納入觀察。其中每只犬制造出一個血腫,總共21例血腫,分為7個不同血腫密度組,部位均在額葉皮層。

2.2 圖像質量評分分析

2.2.1?計算得Kappa值為0.79,表示兩位醫師評分之間的一致性非常可靠。

2.2.2?MSCT與C臂錐形束CT兩種成像技術對不同密度血腫的成像質量評分比較差異具有統計學意義(P<0.05)。如圖 1所示,血腫密度在85~90 HU時,兩種技術均能完整清晰地顯示出血腫;隨著血腫密度的降低,C臂錐形束CT的主觀評分呈遞減趨勢。如表 1所示,血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT成像下血腫顯示不清(評分均值2);血腫密度高于65 HU時,兩種技術對血腫的顯示效果均較好(評分均值≥2)。

圖1

犬顱內血腫模型MSCT和C臂錐形束CT圖像

Figure1.

MSCT and C-arm cone-beam CT images of intracranial hematoma in canine models

圖1

犬顱內血腫模型MSCT和C臂錐形束CT圖像

Figure1.

MSCT and C-arm cone-beam CT images of intracranial hematoma in canine models

2.3 MSCT和C臂錐形束CT圖像質量客觀指標分析

2.3.1 MSCT和C臂錐形束CT成像血腫密度與SD值的關系

如圖 2所示,MSCT成像時血腫密度與SD值的相關方程為y=-1.13x+100.71,相關系數(r值)為0.87(P<0.05);C臂錐形束CT成像時血腫密度與SD值的相關方程為y=-1.20x+108.05,r值為0.89(P<0.05)。結果表明,隨著血腫密度的增大,圖像噪聲逐漸減小,兩者之間呈負相關。

圖2

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像時不同密度血腫的噪聲

Figure2.

Noise of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

圖2

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像時不同密度血腫的噪聲

Figure2.

Noise of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

2.3.2 MSCT和C臂錐形束CT成像血腫密度與圖像SNR的關系

如圖 3所示,MSCT成像時血腫密度與圖像SNR的相關方程為y=0.47x-4.37,r值為0.99(P<0.05);C臂錐形束CT成像時血腫密度與圖像SNR的相關方程為y=0.44x-3.76,r值為0.99(P<0.05)。結果說明隨著血腫密度的增大,圖像SNR增大,兩者之間呈正相關。

圖3

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的SNR

Figure3.

SNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

圖3

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的SNR

Figure3.

SNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

2.3.3 MSCT和C臂錐形束CT成像血腫密度與圖像CNR的關系

如圖 4所示,MSCT成像時血腫密度與圖像CNR的相關方程為y=0.49x-7.92,r值為0.95(P<0.05);C臂錐形束CT成像時血腫密度與圖像CNR的相關方程為y=0.49x-9.47,r值為0.98(P<0.05)。結果說明隨著血腫密度的增大,圖像CNR提高,兩者之間呈正相關。

圖4

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的CNR

Figure4.

CNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

圖4

C臂錐形束CT(線1)和MSCT(線2)成像不同密度血腫的CNR

Figure4.

CNR of different density hematoma in C-arm cone-beam CT (line 1) and MSCT (line 2)

2.3.4 MSCT和C臂錐形束CT成像質量客觀指標一致性檢驗

Bland-Altman檢驗結果如圖 5、圖 6、圖 7所示,每幅圖像中所有點均在一致性界限范圍內,表明兩種技術測量的客觀指標一致性較好。

圖5

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SD值的Bland-Altman圖

Figure5.

Bland-Altman picture of SD value of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖5

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SD值的Bland-Altman圖

Figure5.

Bland-Altman picture of SD value of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖6

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SNR的Bland-Altman圖

Figure6.

Bland-Altman picture of SNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖6

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像SNR的Bland-Altman圖

Figure6.

Bland-Altman picture of SNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖7

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像CNR的Bland-Altman圖

Figure7.

Bland-Altman picture of CNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

圖7

MSCT和C臂錐形束CT測量圖像CNR的Bland-Altman圖

Figure7.

Bland-Altman picture of CNR of images between MSCT and C-arm cone-beam CT

3 討論

C臂錐形束CT以不完全旋轉方式采集容積數據,獲得與CT相近的二維斷層圖像和三維重組圖像,被稱為類CT技術[4]。其在腦血管成像方面具有較高臨床價值[5]。孫靜坤等[6]報道,C臂錐形束CT的20秒成像,腦血管圖像質量客觀指標SNR、CNR均高于C臂錐形束CT的5秒及8秒成像,噪聲值低于C臂錐形束CT的5秒及8秒的成像,提示隨著成像時間延長,圖像質量提高。Struffert等[3]報道,C臂錐形束CT在顱內出血的檢查中與MSCT有一定差距,但在緊急顱內出血和血管內介入治療后排除并發癥有優勢,能夠可靠地發現顱內出血灶并評估其大小,且圖像質量與MSCT相近。目前,C臂錐形束CT對血腫檢出定量分析尚無文獻報道,而MSCT對腦出血定量檢出的研究已有報告。Doelken等[7]認為由于MSCT能對腦出血提供快速且可靠的診斷,現已作為診斷腦出血的首選方法。劉廣紅[8]報道,腦出血在不同時期有不同的CT表現,急性期血腫密度為均勻一致的高密度,CT值55~90 HU,吸收期血腫密度逐漸減低,在第3~5周變為等密度至低密度,囊變期則呈腦脊液樣密度,CT除了可準確發現血腫的位置、大小和范圍,并可觀察其動態變化,根據血腫不同時期的大小、形態及密度變化判斷血腫分期,為臨床治療提供科學依據。

本研究采用自體血注入法制作的犬額葉血腫模型,通過MSCT與C臂錐形束CT成像質量比較,評價C臂錐形束CT對血腫的檢出能力。實驗設計血腫密度從55 HU到90 HU不等的六個組,較為符合臨床急性腦出血的實際情況[8-9],另外,不加對比劑的第一組顱內血腫的CT值為55~60 HU。研究發現,對比劑濃度、血腫屬性(大小、位置及密度)、圖像質量這三個因素會影響C臂錐形束CT對血腫的檢出能力[1]。本實驗結果表明:①血腫密度與噪聲負相關,與SNR、CNR正相關;②血腫密度與SNR、CNR的相關性高于血腫密度與噪聲的相關性;③圖像質量評分顯示,隨著血腫密度的降低,C臂錐形束CT的主觀評分呈遞減趨勢,血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT成像下血腫顯示不清,難以檢出;血腫密度高于65 HU時,C臂錐形束CT的主觀評分與MSCT相當,兩種技術對血腫的成像效果均較好。對于MSCT,散射線和線性束硬化偽影對其成像質量有一定影響[9]。C臂錐形束CT是基于一個相同的物理原則,它的成像質量也會受到同等影響,且C臂錐形束CT的投影采集面積較MSCT小,加之C臂的旋轉傾斜角度,使得其成像偽影更多[1];另外,C臂錐形束CT成像時,在偏離正中心點的各個方向不同位置,圖像噪聲和影像變形程度均存在一定的差異性[10],因此導致血腫密度過低時成像效果不理想。

本研究基于活體犬額葉血腫模型,評價了C臂錐形束CT對不同密度顱內血腫的檢出能力,證實了C臂錐形束CT可以用于介入診療過程中的出血篩查。由于犬與人相比,腦實質和顱內空間更小,限制了注入自體血的量,增加了模型制作的操作難度,使本實驗動物模型樣本量偏少。本實驗未能評價顱內血腫的形狀和血容量、出血時間等因素與C臂錐形束CT檢出能力的關系。綜上所述,顱內血腫的CT值在65 HU以上時,C臂錐形束CT的成像質量與MSCT相當,能夠較為清晰地檢出血腫;血腫密度低于65 HU時,C臂錐形束CT成像對血腫顯示不佳,難以檢出。未來,C臂錐形束CT應著力于解決如何排除運動或射線束硬化等偽影,如何提高對比分辨力等問題[7]。筆者也將進一步分析不同出血時間等因素對C臂錐形束CT對顱內血腫檢出的影響,結合動物尸檢證實C臂錐形束CT病變檢出的準確性。