本文利用計算流體力學方法來探討肝右靜脈與下腔靜脈之間夾角的變化對布-加綜合征下腔靜脈隔膜發生機制的影響。運用Mimics軟件對臨床磁共振成像(MRI)血管造影下腔靜脈、肝右靜脈、肝中靜脈、肝左靜脈斷層圖像進行三維數字化重建, 將重建模型導入3DMAX軟件分別構建肝右靜脈與下腔靜脈之間夾角為30°、60°、90°和120°的模型。結合相關臨床參數計算得到模型壁面剪切應力場、壁面壓強場、速度場等分布特征。應用SPSS統計學軟件分析, 結果表明下腔靜脈與肝右靜脈的夾角不同, 對應的壁面壓強及壁面剪切應力存在顯著差異且具有統計學意義(P<0.05), 下腔靜脈隔膜阻塞的形成與夾角的變化有一定的相關性。

引用本文: 章浩偉, 周思遠, 劉穎, 梁湞. 肝右靜脈與下腔靜脈的夾角變化對下腔靜脈隔膜發生的影響. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(2): 268-273. doi: 10.7507/1001-5515.20160046 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

布-加綜合征(Budd-Chiari syndrome, BCS)是由各種原因引起的主要肝靜脈、肝段下腔靜脈(inferior vena cava, IVC)完全或部分性梗阻、血液回流障礙后形成的下腔靜脈高壓癥和淤血性門靜脈高壓癥兩大綜合征的合稱[1]。在臨床上多劃分為下腔靜脈隔膜阻塞型、肝靜脈型、節段閉塞型和混合型4種[2]。關于隔膜的形成有三大學說,分別是先天隔膜形成假說、血栓機化假說和細菌感染學說。在血栓機化假說中,Kage等[3]在進行下腔靜脈和肝靜脈組織學檢查時,發現大部分病例的隔膜是由各類血栓組成,其中有纖維化組織、新鮮血栓、機化后血栓和鈣化組織;靜脈壁的基本結構完整,但靜脈內膜增厚形成纖維層狀結構,淺層主要是松散結締組織,而深層主要由彈性纖維構成,由此認為隔膜是血栓機化后形成的。張小明等[4]發現光鏡下隔膜與機化血栓所含成分基本一致,這與隔膜是血栓機化后形成的觀點吻合。

布-加綜合征是一種血管性疾病,患者肝靜脈和下腔靜脈的血流動力學參數較正常人體相比有明顯改變[5-6]。人體肝右靜脈與下腔靜脈之間的夾角范圍為30°~120°[7]。韓新巍等[8]提出下腔靜脈膜性病變與下腔靜脈和肝靜脈的空間位置相關,布-加綜合征患者的肝右靜脈與下腔靜脈的夾角變化,會造成肝右靜脈血流對下腔靜脈壁的血流沖擊發生改變,即血管幾何因素的改變是導致局部血流動力學因素異常的重要原因。因此研究下腔靜脈與肝右靜脈夾角變化與隔膜產生的關系,就有必要研究血管中的血流動力學因素。本文通過計算流體力學(computational fluid dynamics, CFD)數值分析在不同下腔靜脈與肝右靜脈夾角下,下腔靜脈與肝右靜脈交匯處及下游處的血流動力學特征參數。數值分析的結果可對下腔靜脈和肝右靜脈間不同夾角與下腔靜脈阻塞膜形成的相關性提供參考,促進發現布-加綜合征的成因和尋找新的治療手段,以期提高對下腔靜脈阻塞膜形成的風險進行預測和早期診斷的可能性。

1 材料與方法

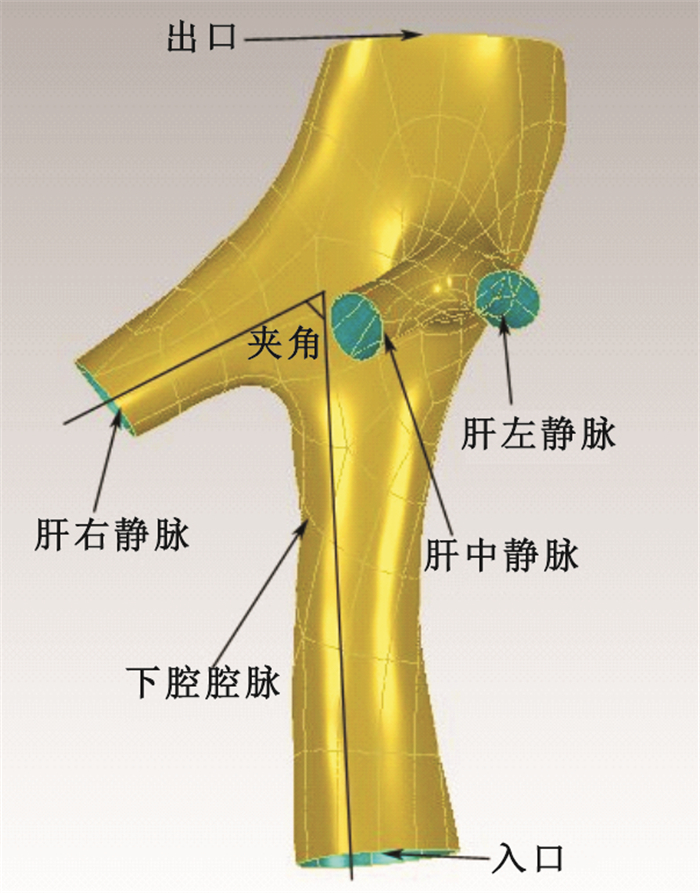

1.1 下腔靜脈及主要肝靜脈三維實體重建模型

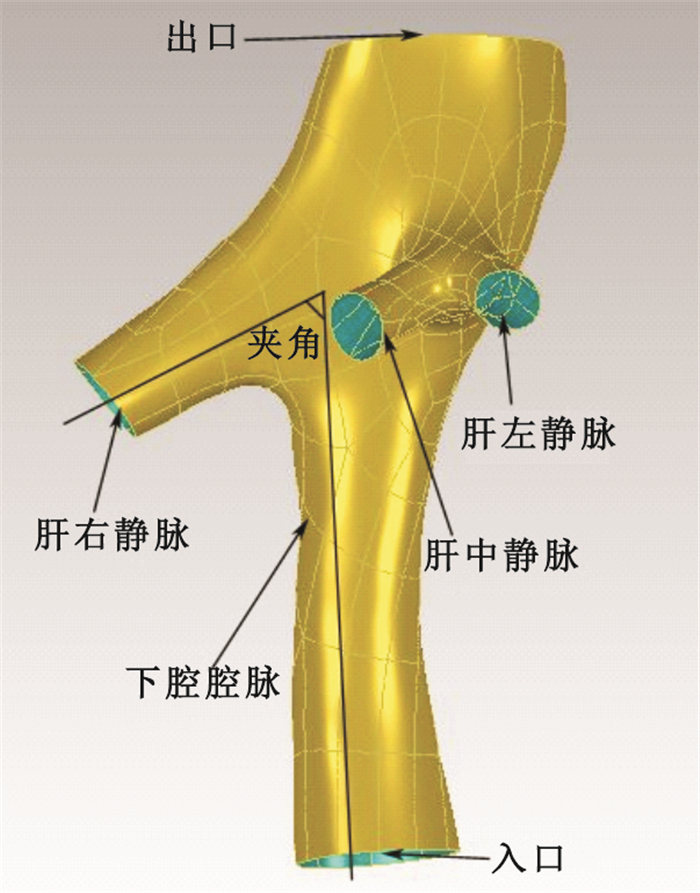

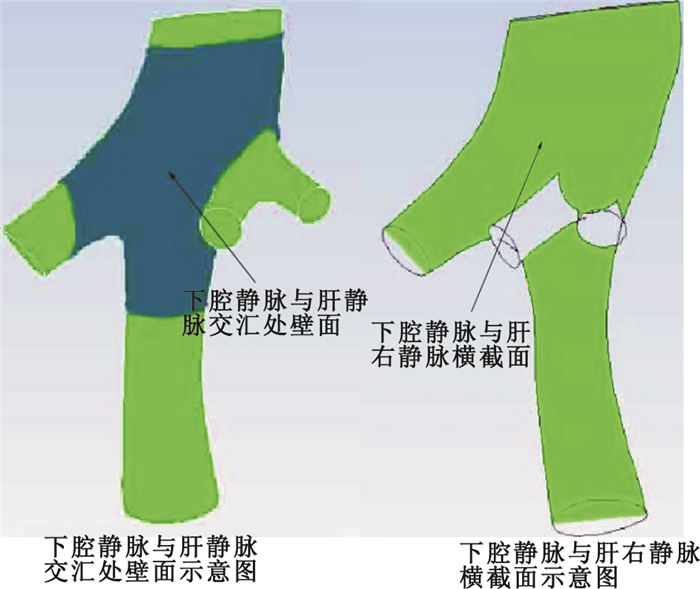

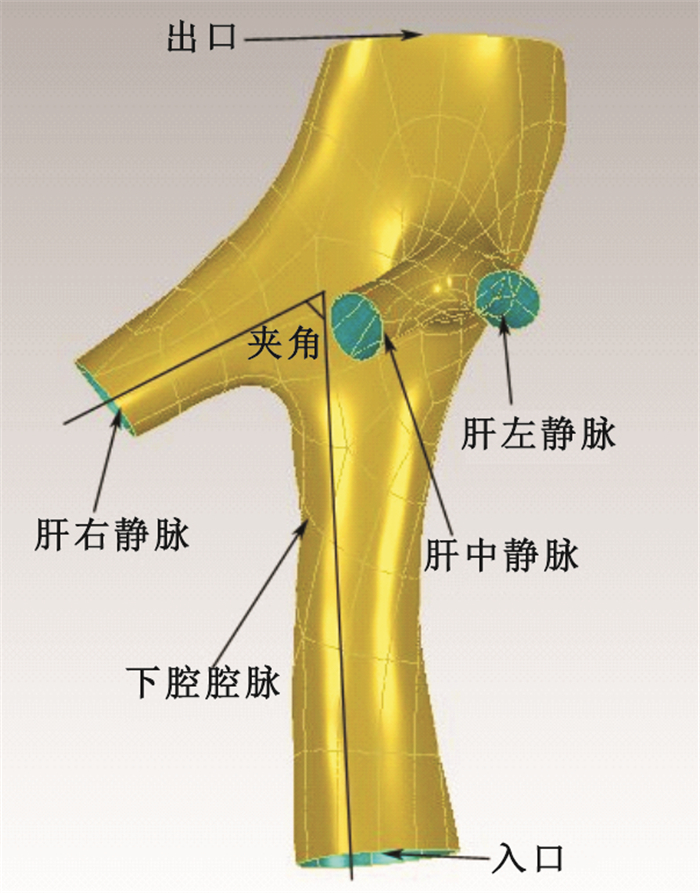

下腔靜脈及主要肝靜脈磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)血管造影斷層圖像信息采集自徐州醫學院附屬醫院布-加綜合征術后患者,男性,40歲。圖像信息由美國通用公司1.5T核磁共振儀(General Electric Company, USA)采集獲得,圖像為DICOM格式,共采集斷層圖像92張,層間距0.5 mm,每層圖像平面分辨率為512×512。采用逆向工程處理軟件Mimics對MRI醫學影像數據進行三維模型重建。在Geomagic studio軟件中,去除尖角、不規則碎片后進行平滑、優化,以二進制IGES文件格式輸出,如圖 1所示。運用3DMAX軟件在圖 1所示的模型基礎上分別建立肝右靜脈與下腔靜脈夾角為30°、60°、90°和120°的四個模型。

圖1

血管幾何模型

Figure1.

Geometric model of the vessel

圖1

血管幾何模型

Figure1.

Geometric model of the vessel

1.2 簡化模型及邊界條件

計算中認為血管為剛性壁、無滲透,壁面無滑移,忽略血管壁彈性和厚度[9];血液作為不可壓縮的牛頓流體,粘度系數為常數(μ=0.003 5 Pa·S),具有恒定密度(ρ=1 050 kg/m3)[10-12];重力忽略不計,控制流動的粘性不可壓縮流體運動的Navier-Stokes基本方程為:

| $ \begin{array}{c} \rho \left({\frac{{\partial \boldsymbol{v}}}{{\partial t}} + \boldsymbol{v} \bullet \nabla \boldsymbol{v}} \right)=-\nabla p + \mu \bullet {\nabla ^2}\boldsymbol{v}\ \nabla \bullet \boldsymbol{v}=0 \end{array} $ |

式中v表示血流速度,ρ表示血液的密度,μ為血液粘度。

在網格劃分過程中采用非結構化網格,為了提高計算精確度在邊界層采用漸進網格加密,劃分網格數量為150多萬。分析采用定常分析,入口定義為平均速度入口,下腔靜脈入口速度為0.19 m/s,肝右靜脈、肝中靜脈和肝左靜脈入口速度為0.15 m/s[13],出口設置為自由出口,考慮血液為層流的流動情況。運用計算流體力學軟件FLUENT 12.0進行求解計算。采用二階迎風格式,迭代收斂精度設為0.001。計算血液流動的流場、壁面壓強以及壁面剪切應力等血流動力學參數。

2 結果

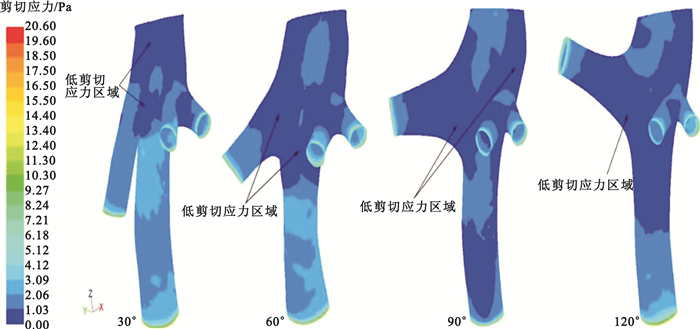

2.1 壁面剪切應力分布

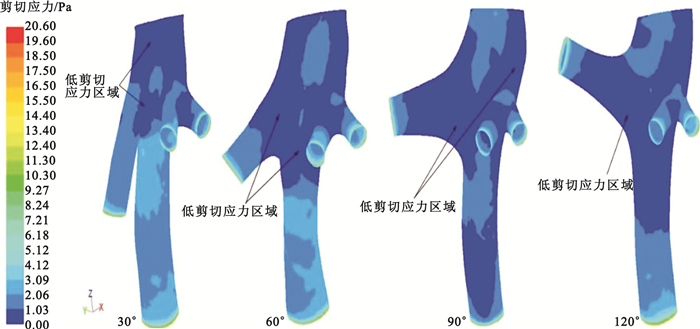

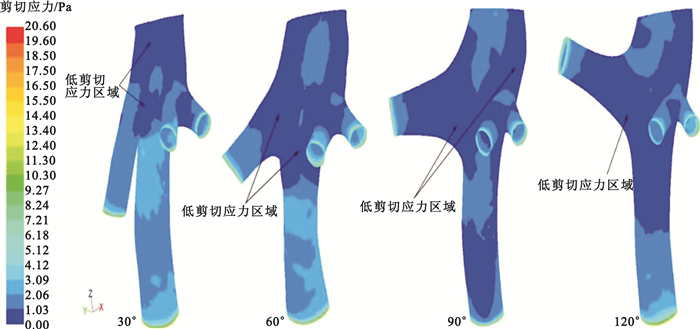

圖 2是下腔靜脈與肝右靜脈之間不同夾角模型的壁面剪切應力分布云圖。30°夾角圖中低剪切應力區主要集中于肝靜脈與下腔靜脈交匯下游的下腔靜脈處,60°~120°圖中有較大面積的低壁面剪切應力區占據肝靜脈與下腔靜脈匯合處區域。在肝靜脈與下腔靜脈交匯處及下游處分布著較低的壁面剪切應力,夾角不同,交匯處低剪切應力區的分布狀況和分布面積也不同。目前認為壁面剪切應力的作用與內皮細胞的基因表達及功能障礙有關。研究表明,低壁面剪切應力能促進內皮細胞表面黏附分子的表達,從而可增強血小板、單核巨噬細胞、腫瘤壞死因子-α、白細胞等在內皮細胞上的黏附[14]。低剪切應力作用于血管彎曲及匯合處,可能造成血管內皮細胞的損傷,并參與細胞增殖、遷移、死亡,進一步發展成為血栓。

圖2

不同角度下壁面剪切應力分布云圖

Figure2.

Cloud map of wall shear stress with various angles

圖2

不同角度下壁面剪切應力分布云圖

Figure2.

Cloud map of wall shear stress with various angles

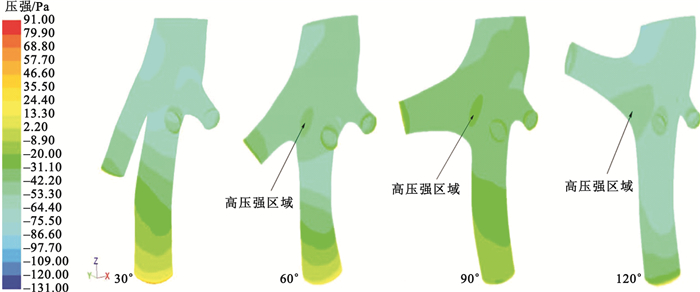

2.2 壁面壓強分布

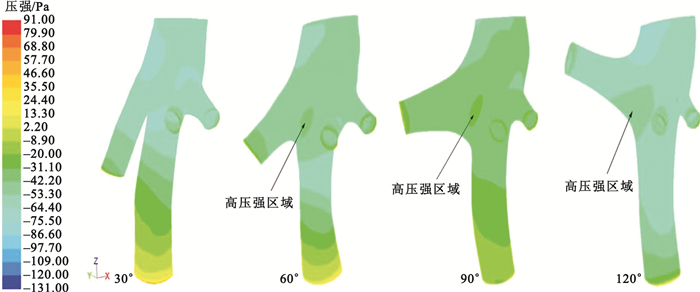

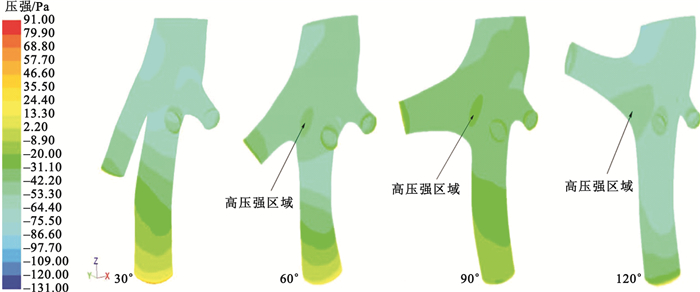

臨床上,較高的壁面壓強被認為是血管疾病的危險因素。高血管壁面壓強會造成血管內皮細胞較大損傷,內皮細胞受損是血栓形成的基本條件。一般認為血栓的形成可能與該部位病變機械力學因素(血液剪切應力和壁面壓強)、體液因素(血管活性物質、生長介質和炎癥介質)等有關[15]。圖 3是下腔靜脈與肝右靜脈不同夾角的壁面壓強分布云圖。在血流交匯處,30°和120°夾角相比于60°和90°夾角的壁面壓強明顯偏低,90°夾角的壓強相比最高,30°~120°的四個夾角壓強分布的大小及分布區域面積存在明顯差異。下腔靜脈管壁在高壓強血流沖擊作用下,局部血管內膜受損、血小板聚集致炎性反應發生,較低的流速和渦流的形成使血小板等血液其他成分更易接觸損傷的內膜并發生聚集,在內膜受損處易形成血栓。

圖3

不同角度下壁面壓強分布云圖

Figure3.

Cloud map of wall static pressure with various angles

圖3

不同角度下壁面壓強分布云圖

Figure3.

Cloud map of wall static pressure with various angles

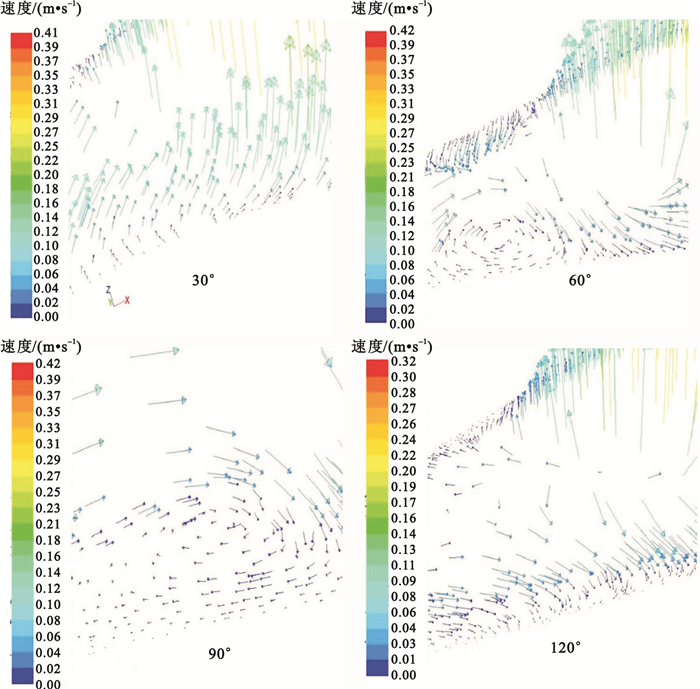

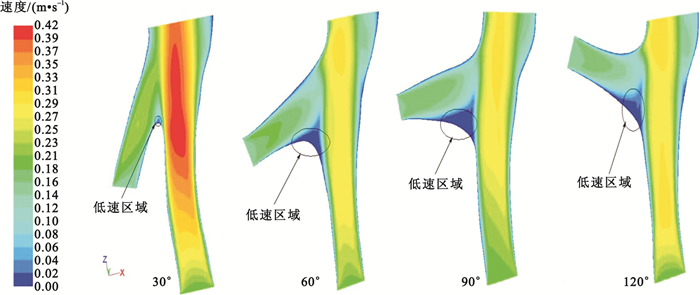

2.3 血流流速分布

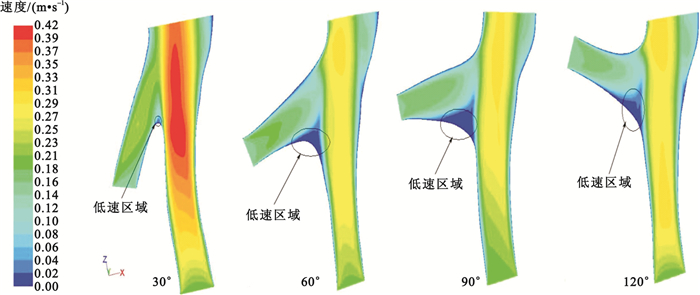

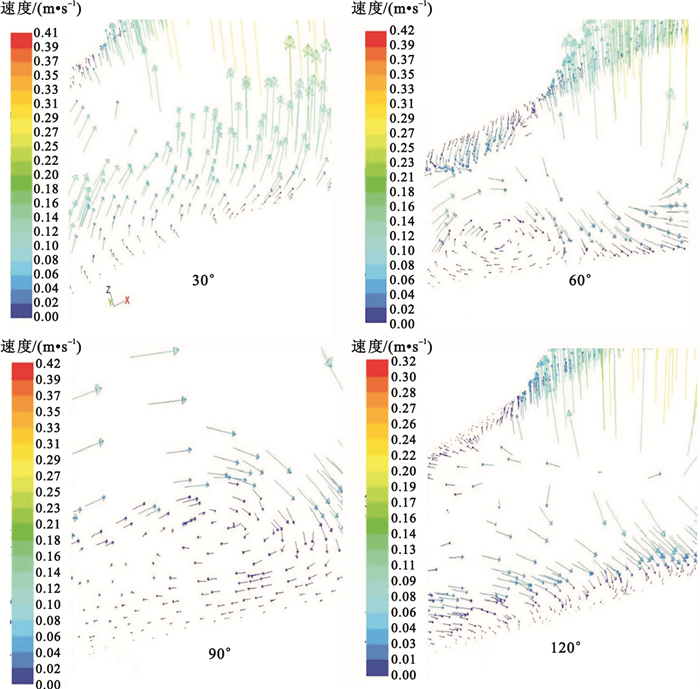

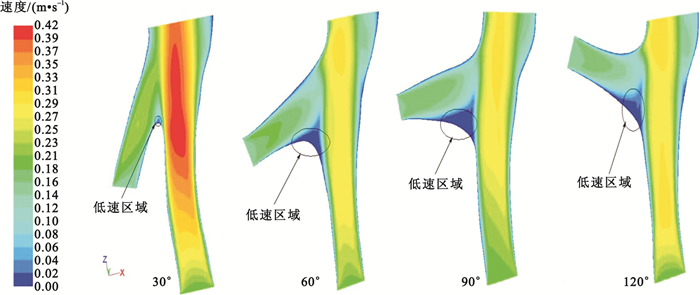

圖 4為下腔靜脈與肝右靜脈的血流速度分布云圖,所選取的截面如圖 5下腔靜脈與肝右靜脈橫截面示意圖中綠色區域所示。圖 4的30°夾角圖中有較小的低速區面積,而在60°~120°夾角圖中血管血流交匯處低速區面積較大,在90°夾角時低速區面積相對其他最大。在血管血流交匯處形成的血流低速區,血流最低速度甚至為0,即血液在此處幾乎不流動,因此易使血小板和血細胞粒子產生聚集,導致此處成為“最適成栓位置”。對低速區域進一步分析,圖 6是圖 4中血流低速區截面的速度分布矢量圖。在60°和90°夾角圖中有渦流的出現,渦流的出現易造成血脂沉積及血小板的凝聚,導致血栓的形成。很多學者認為,低血流速度、低血液剪切應力和高壓強的區域中有很多粒子存在,極易出現血栓病變;或是血液在低速區凝固形成栓子,隨后遷移固結在該附近或者分岔下游的某處血管壁上形成血栓[16]。

圖4

不同角度下速度分布云圖

Figure4.

Cloud map of velocity with various angles

圖4

不同角度下速度分布云圖

Figure4.

Cloud map of velocity with various angles

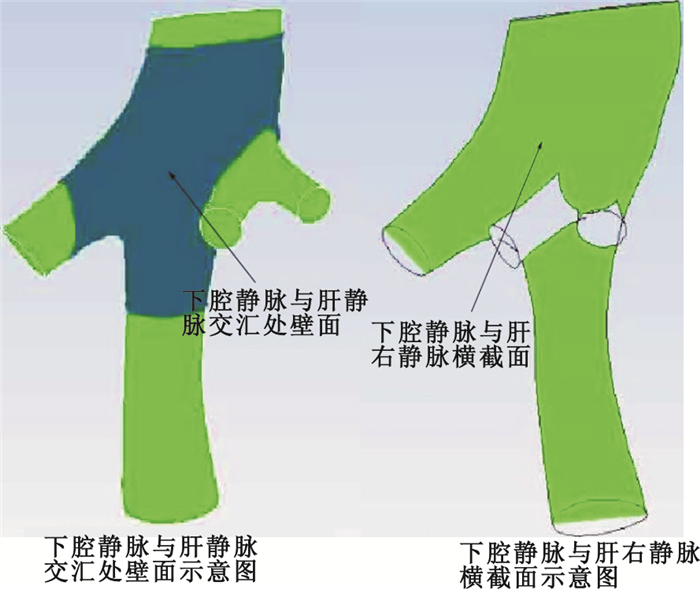

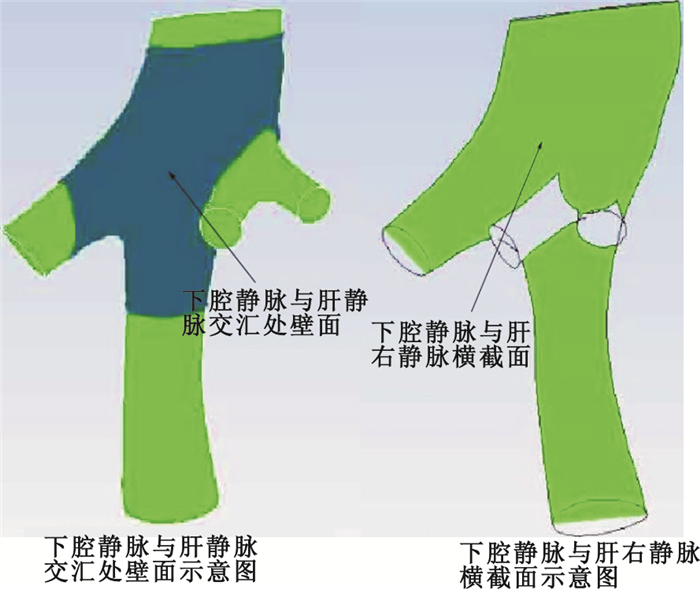

圖5

模型數值分析位置

Figure5.

Position of numerical analysis of model2.4

圖5

模型數值分析位置

Figure5.

Position of numerical analysis of model2.4

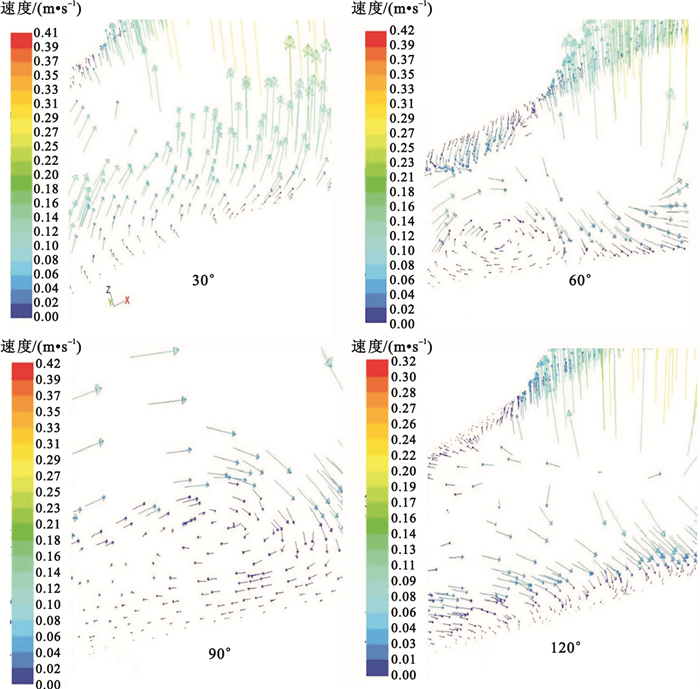

圖6

不同角度下速度分布矢量圖

Figure6.

Velocity vectors with various angles

圖6

不同角度下速度分布矢量圖

Figure6.

Velocity vectors with various angles

2.4 統計分析

采集如圖 5所示下腔靜脈與肝靜脈交匯處壁面示意圖中藍色區域壁面剪切應力和壁面壓強數值模擬的實驗數據,如表 1所示。采用SPSS 19.0統計學軟件進行方差分析和顯著性檢驗,不同夾角平均壁面剪切應力之間以及不同夾角平均壁面壓強之間兩兩比較,差異具有統計學意義(P<0.05),表明下腔靜脈與肝右靜脈之間不同夾角對壁面剪切應力和壁面壓強的大小分布有重要的影響。根據表 1中的數值分析發現,在下腔靜脈與肝右靜脈夾角為90°時,有較低的壁面剪切應力和較高的壁面壓強。低壁面剪切應力、高壁面壓強和渦流普遍認為是血栓形成的重要原因。

3 討論

血栓形成是血管壁因、血液內細胞成分、凝血纖溶系統以及血液流變學四個主要因素相互作用的結果,是一個相當復雜的過程。由于下腔靜脈與肝右靜脈夾角的變化,在匯合處會出現高壁面壓強區和低剪切應力區等血流動力學因素改變,這些因素的異常會觸發脂質代謝紊亂等現象,進而影響機體健康。下腔靜脈與肝右靜脈匯合處附近血流狀態的改變主要是血流流速減慢和血流產生漩渦,在這些情況下易形成血栓。當血流狀態改變時,下腔靜脈壁在血流沖擊和心臟跳動等因素的共同作用下,局部血管內膜損傷、血小板聚集致炎性反應發生,形成的渦流增加了血小板等其他物質與內膜接觸和黏附于內膜的可能性,內膜受損處血栓易形成。隨著血栓的形成,內皮細胞生長、覆蓋,導致下腔靜脈內膜性狹窄的形成。

研究結果表明,下腔靜脈與肝右靜脈夾角的不同對血管內血流流速、壁面剪切應力和壁面壓強都有明顯的影響。張文廣[17]的臨床統計發現,下腔靜脈隔膜產生部位多位于肝右靜脈開口上緣近心端附近及肝右靜脈與肝中靜脈或肝左靜脈開口之間。本文研究結果顯示,夾角的變化會對下腔靜脈隔膜產生顯著影響,其中血流動力學因素改變的分布與張文廣的報道存在良好的對應關系,說明研究下腔靜脈與肝靜脈中血流動力學因素可以為隔膜產生的風險預測提供依據。綜合分析模擬實驗數據以及血流速度分布情況,發現下腔靜脈與肝右靜脈之間為直角時,比其他夾角的血流動力學因素改變更明顯且易導致血栓形成。夾角不同,壁面剪切應力、壁面壓強和速度分布存在顯著差異性,這些研究結果或可體現布-加綜合征的發病機制與肝右靜脈與下腔靜脈的夾角有關。

引言

布-加綜合征(Budd-Chiari syndrome, BCS)是由各種原因引起的主要肝靜脈、肝段下腔靜脈(inferior vena cava, IVC)完全或部分性梗阻、血液回流障礙后形成的下腔靜脈高壓癥和淤血性門靜脈高壓癥兩大綜合征的合稱[1]。在臨床上多劃分為下腔靜脈隔膜阻塞型、肝靜脈型、節段閉塞型和混合型4種[2]。關于隔膜的形成有三大學說,分別是先天隔膜形成假說、血栓機化假說和細菌感染學說。在血栓機化假說中,Kage等[3]在進行下腔靜脈和肝靜脈組織學檢查時,發現大部分病例的隔膜是由各類血栓組成,其中有纖維化組織、新鮮血栓、機化后血栓和鈣化組織;靜脈壁的基本結構完整,但靜脈內膜增厚形成纖維層狀結構,淺層主要是松散結締組織,而深層主要由彈性纖維構成,由此認為隔膜是血栓機化后形成的。張小明等[4]發現光鏡下隔膜與機化血栓所含成分基本一致,這與隔膜是血栓機化后形成的觀點吻合。

布-加綜合征是一種血管性疾病,患者肝靜脈和下腔靜脈的血流動力學參數較正常人體相比有明顯改變[5-6]。人體肝右靜脈與下腔靜脈之間的夾角范圍為30°~120°[7]。韓新巍等[8]提出下腔靜脈膜性病變與下腔靜脈和肝靜脈的空間位置相關,布-加綜合征患者的肝右靜脈與下腔靜脈的夾角變化,會造成肝右靜脈血流對下腔靜脈壁的血流沖擊發生改變,即血管幾何因素的改變是導致局部血流動力學因素異常的重要原因。因此研究下腔靜脈與肝右靜脈夾角變化與隔膜產生的關系,就有必要研究血管中的血流動力學因素。本文通過計算流體力學(computational fluid dynamics, CFD)數值分析在不同下腔靜脈與肝右靜脈夾角下,下腔靜脈與肝右靜脈交匯處及下游處的血流動力學特征參數。數值分析的結果可對下腔靜脈和肝右靜脈間不同夾角與下腔靜脈阻塞膜形成的相關性提供參考,促進發現布-加綜合征的成因和尋找新的治療手段,以期提高對下腔靜脈阻塞膜形成的風險進行預測和早期診斷的可能性。

1 材料與方法

1.1 下腔靜脈及主要肝靜脈三維實體重建模型

下腔靜脈及主要肝靜脈磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)血管造影斷層圖像信息采集自徐州醫學院附屬醫院布-加綜合征術后患者,男性,40歲。圖像信息由美國通用公司1.5T核磁共振儀(General Electric Company, USA)采集獲得,圖像為DICOM格式,共采集斷層圖像92張,層間距0.5 mm,每層圖像平面分辨率為512×512。采用逆向工程處理軟件Mimics對MRI醫學影像數據進行三維模型重建。在Geomagic studio軟件中,去除尖角、不規則碎片后進行平滑、優化,以二進制IGES文件格式輸出,如圖 1所示。運用3DMAX軟件在圖 1所示的模型基礎上分別建立肝右靜脈與下腔靜脈夾角為30°、60°、90°和120°的四個模型。

圖1

血管幾何模型

Figure1.

Geometric model of the vessel

圖1

血管幾何模型

Figure1.

Geometric model of the vessel

1.2 簡化模型及邊界條件

計算中認為血管為剛性壁、無滲透,壁面無滑移,忽略血管壁彈性和厚度[9];血液作為不可壓縮的牛頓流體,粘度系數為常數(μ=0.003 5 Pa·S),具有恒定密度(ρ=1 050 kg/m3)[10-12];重力忽略不計,控制流動的粘性不可壓縮流體運動的Navier-Stokes基本方程為:

| $ \begin{array}{c} \rho \left({\frac{{\partial \boldsymbol{v}}}{{\partial t}} + \boldsymbol{v} \bullet \nabla \boldsymbol{v}} \right)=-\nabla p + \mu \bullet {\nabla ^2}\boldsymbol{v}\ \nabla \bullet \boldsymbol{v}=0 \end{array} $ |

式中v表示血流速度,ρ表示血液的密度,μ為血液粘度。

在網格劃分過程中采用非結構化網格,為了提高計算精確度在邊界層采用漸進網格加密,劃分網格數量為150多萬。分析采用定常分析,入口定義為平均速度入口,下腔靜脈入口速度為0.19 m/s,肝右靜脈、肝中靜脈和肝左靜脈入口速度為0.15 m/s[13],出口設置為自由出口,考慮血液為層流的流動情況。運用計算流體力學軟件FLUENT 12.0進行求解計算。采用二階迎風格式,迭代收斂精度設為0.001。計算血液流動的流場、壁面壓強以及壁面剪切應力等血流動力學參數。

2 結果

2.1 壁面剪切應力分布

圖 2是下腔靜脈與肝右靜脈之間不同夾角模型的壁面剪切應力分布云圖。30°夾角圖中低剪切應力區主要集中于肝靜脈與下腔靜脈交匯下游的下腔靜脈處,60°~120°圖中有較大面積的低壁面剪切應力區占據肝靜脈與下腔靜脈匯合處區域。在肝靜脈與下腔靜脈交匯處及下游處分布著較低的壁面剪切應力,夾角不同,交匯處低剪切應力區的分布狀況和分布面積也不同。目前認為壁面剪切應力的作用與內皮細胞的基因表達及功能障礙有關。研究表明,低壁面剪切應力能促進內皮細胞表面黏附分子的表達,從而可增強血小板、單核巨噬細胞、腫瘤壞死因子-α、白細胞等在內皮細胞上的黏附[14]。低剪切應力作用于血管彎曲及匯合處,可能造成血管內皮細胞的損傷,并參與細胞增殖、遷移、死亡,進一步發展成為血栓。

圖2

不同角度下壁面剪切應力分布云圖

Figure2.

Cloud map of wall shear stress with various angles

圖2

不同角度下壁面剪切應力分布云圖

Figure2.

Cloud map of wall shear stress with various angles

2.2 壁面壓強分布

臨床上,較高的壁面壓強被認為是血管疾病的危險因素。高血管壁面壓強會造成血管內皮細胞較大損傷,內皮細胞受損是血栓形成的基本條件。一般認為血栓的形成可能與該部位病變機械力學因素(血液剪切應力和壁面壓強)、體液因素(血管活性物質、生長介質和炎癥介質)等有關[15]。圖 3是下腔靜脈與肝右靜脈不同夾角的壁面壓強分布云圖。在血流交匯處,30°和120°夾角相比于60°和90°夾角的壁面壓強明顯偏低,90°夾角的壓強相比最高,30°~120°的四個夾角壓強分布的大小及分布區域面積存在明顯差異。下腔靜脈管壁在高壓強血流沖擊作用下,局部血管內膜受損、血小板聚集致炎性反應發生,較低的流速和渦流的形成使血小板等血液其他成分更易接觸損傷的內膜并發生聚集,在內膜受損處易形成血栓。

圖3

不同角度下壁面壓強分布云圖

Figure3.

Cloud map of wall static pressure with various angles

圖3

不同角度下壁面壓強分布云圖

Figure3.

Cloud map of wall static pressure with various angles

2.3 血流流速分布

圖 4為下腔靜脈與肝右靜脈的血流速度分布云圖,所選取的截面如圖 5下腔靜脈與肝右靜脈橫截面示意圖中綠色區域所示。圖 4的30°夾角圖中有較小的低速區面積,而在60°~120°夾角圖中血管血流交匯處低速區面積較大,在90°夾角時低速區面積相對其他最大。在血管血流交匯處形成的血流低速區,血流最低速度甚至為0,即血液在此處幾乎不流動,因此易使血小板和血細胞粒子產生聚集,導致此處成為“最適成栓位置”。對低速區域進一步分析,圖 6是圖 4中血流低速區截面的速度分布矢量圖。在60°和90°夾角圖中有渦流的出現,渦流的出現易造成血脂沉積及血小板的凝聚,導致血栓的形成。很多學者認為,低血流速度、低血液剪切應力和高壓強的區域中有很多粒子存在,極易出現血栓病變;或是血液在低速區凝固形成栓子,隨后遷移固結在該附近或者分岔下游的某處血管壁上形成血栓[16]。

圖4

不同角度下速度分布云圖

Figure4.

Cloud map of velocity with various angles

圖4

不同角度下速度分布云圖

Figure4.

Cloud map of velocity with various angles

圖5

模型數值分析位置

Figure5.

Position of numerical analysis of model2.4

圖5

模型數值分析位置

Figure5.

Position of numerical analysis of model2.4

圖6

不同角度下速度分布矢量圖

Figure6.

Velocity vectors with various angles

圖6

不同角度下速度分布矢量圖

Figure6.

Velocity vectors with various angles

2.4 統計分析

采集如圖 5所示下腔靜脈與肝靜脈交匯處壁面示意圖中藍色區域壁面剪切應力和壁面壓強數值模擬的實驗數據,如表 1所示。采用SPSS 19.0統計學軟件進行方差分析和顯著性檢驗,不同夾角平均壁面剪切應力之間以及不同夾角平均壁面壓強之間兩兩比較,差異具有統計學意義(P<0.05),表明下腔靜脈與肝右靜脈之間不同夾角對壁面剪切應力和壁面壓強的大小分布有重要的影響。根據表 1中的數值分析發現,在下腔靜脈與肝右靜脈夾角為90°時,有較低的壁面剪切應力和較高的壁面壓強。低壁面剪切應力、高壁面壓強和渦流普遍認為是血栓形成的重要原因。

3 討論

血栓形成是血管壁因、血液內細胞成分、凝血纖溶系統以及血液流變學四個主要因素相互作用的結果,是一個相當復雜的過程。由于下腔靜脈與肝右靜脈夾角的變化,在匯合處會出現高壁面壓強區和低剪切應力區等血流動力學因素改變,這些因素的異常會觸發脂質代謝紊亂等現象,進而影響機體健康。下腔靜脈與肝右靜脈匯合處附近血流狀態的改變主要是血流流速減慢和血流產生漩渦,在這些情況下易形成血栓。當血流狀態改變時,下腔靜脈壁在血流沖擊和心臟跳動等因素的共同作用下,局部血管內膜損傷、血小板聚集致炎性反應發生,形成的渦流增加了血小板等其他物質與內膜接觸和黏附于內膜的可能性,內膜受損處血栓易形成。隨著血栓的形成,內皮細胞生長、覆蓋,導致下腔靜脈內膜性狹窄的形成。

研究結果表明,下腔靜脈與肝右靜脈夾角的不同對血管內血流流速、壁面剪切應力和壁面壓強都有明顯的影響。張文廣[17]的臨床統計發現,下腔靜脈隔膜產生部位多位于肝右靜脈開口上緣近心端附近及肝右靜脈與肝中靜脈或肝左靜脈開口之間。本文研究結果顯示,夾角的變化會對下腔靜脈隔膜產生顯著影響,其中血流動力學因素改變的分布與張文廣的報道存在良好的對應關系,說明研究下腔靜脈與肝靜脈中血流動力學因素可以為隔膜產生的風險預測提供依據。綜合分析模擬實驗數據以及血流速度分布情況,發現下腔靜脈與肝右靜脈之間為直角時,比其他夾角的血流動力學因素改變更明顯且易導致血栓形成。夾角不同,壁面剪切應力、壁面壓強和速度分布存在顯著差異性,這些研究結果或可體現布-加綜合征的發病機制與肝右靜脈與下腔靜脈的夾角有關。