通過研究人體雙肩背部負重行走時軀干及下肢主肌肉群表面肌電信號,探討人體肌肉功能狀態和疲勞特性,為改進負重方式、負重方法、背包性能、背包設計以及更加符合人體工效學的負重系統提供依據。測試20名實驗對象頸肩部、背腰部及腿部主肌肉群在雙肩背不同負重載荷下行走的表面肌電信號,利用統計分析軟件SPSS 16.0對其頻域評價指標平均功率頻率(MPF)進行數據處理與分析。結果表明,隨著負重的增加,男性受試者斜方肌MPF下降最為顯著、最易疲勞,女性受試者頸伸肌MPF下降最為顯著、最易疲勞,且當負重達到一定重量時表面肌電信號出現顯著差異(P<0.05),男性雙肩背負重上限值為自身體重的12%,女性雙肩背負重上限值為自身體重的9%。

引用本文: 宋海燕, 張建國, 王珺, 王芳. 基于表面肌電的人體背部負重行走肌肉疲勞特性研究. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(3): 426-430. doi: 10.7507/1001-5515.20160072 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

雙肩背部負重是最常見的負重行走方式之一,也是登山訓練者和軍旅行軍的軍人作為體能訓練的重要項目之一,如若長期過度負重行走,會使肌肉處于疲勞狀態,從而導致一系列肌肉損傷問題[1-2]。表面肌電(surface electromyogram,sEMG)是通過貼附在肌肉皮膚表面的電極引導,從而記錄下肌纖維運動單元活動時的一種生物電信號,因其具有無創性、實時性和操作簡便等特性而被廣泛應用于肌肉生物電信號的檢測[3-4]。

目前針對人體背部負重行走時肌肉表面肌電信號的研究,國外已有大量研究。Bobet等[5]以士兵為研究對象,探討人體在不同背包質量(分別為20、25和32 kg)負重行走時相關肌肉肌電信號特征的變化。Neumann等[6]研究了人體不同負重方式和負重重量行走時臀中肌的肌電信號。Ramadan等[7]以背包上學的學生為研究對象,探討學生在背負不同重量和不同款式的雙肩背包行走5分鐘時腹直肌和豎脊肌的肌電信號,結果發現,商業背包的肌電值明顯高于經過改進后的背包的肌電值,且隨著負重的增加這種趨勢愈加顯著。Simpson等[8]對女性背包旅行愛好者進行研究,結果顯示股外肌和腓腸肌的積分肌電(integrated electromyogram,IEMG)特征參數隨負重的增加而增大,且隨著負重的增加肌肉活動呈現出差異性。Silder等[9]將表面肌電與步態特征結合起來,測試17名男性和12名女性在背負自身體重的10%、20%和30%的重量行走時的表面肌電信號和步態特征參數,發現比目魚肌、腓腸肌內側、股內肌、股外肌和股直肌整體呈現出隨著負重的增加肌肉活動逐漸增強的發展趨勢。

國內負重行走的表面肌電信號研究剛剛起步,主要集中在人體自然行走(不負重)狀態下表面肌電信號的研究。李青青[10]測試了5名健康成年人在10 m自由步行時脛骨前肌和腓腸肌內側的肌電信號,同時與步態相結合進行分析研究。黃萍等[11]對30名受試者在平地自然行走時,雙下肢的股直肌、股二頭肌、脛骨前肌和腓腸肌內側的肌電信號進行測試,分析各個肌肉肌電信號的變化特征。

本文研究正常成年人在自然行走(不負重)與雙肩背不同負重載荷行走時軀干及下肢肌肉群的表面肌電信號,研究人體完成不同負重行走時頸肩背腰腿部主肌肉群的表面肌電特性,并進行對比分析,找出較為合理的負重極限值,避免過度負重造成肌肉損傷,同時為拓展表面肌電圖在肌肉功能預測、診斷及人類工效學有關方面的研究提供參考[12]。

1 資料與方法

1.1 實驗對象

20名身體健康的青年人,其中男性和女性各10人,年齡為(25.3±1.1) 歲。男生體重為(62.7±3.9) kg,身高為(174.5±2.7) cm;女生體重為(50.3±7.3) kg,身高為(162.8±4.3) cm。均未進行過特殊的體育鍛煉。受試者均要求體型勻稱,在最近的6個月里,沒有出現扭傷、運動損傷、斷裂等影響運動功能的傷病,且不是敏感性皮膚。參加本實驗前24小時未進行任何形式的劇烈身體運動,并在實驗人員的指導下熟悉實驗方法與實驗要求,愿意接受實驗。

1.2 實驗設備

主要設備包括:JE-TB0810肌電采集系統(安徽君誠科技有限公司);一次性使用心電電極(上海申風醫療保健用品有限公司);跑步機(金史密斯T411) ;雙肩背包(李寧牌)。

1.3 實驗方法

1.3.1 基本姿勢

要求受試者在進行實驗測量時穿著輕便寬松的短褲和T恤,著運動鞋,雙肩背包位置調節至受試者腰部附近,不得超過臀部,測試時雙眼平視前方,手臂自然擺動。

1.3.2 測試肌肉的確定

根據正常人體解剖學中軀干及下肢各肌肉的位置和作用,確定了8塊肌肉進行表面肌電信號的采集,軀干部位分別是頸伸肌、斜方肌、背闊肌、豎脊肌,下肢部位分別是股直肌、股二頭肌、脛骨前肌和腓腸肌外側。

1.3.3 測試電極的貼放

先用脫毛器去除皮膚表面的汗毛組織,再用75%的醫用酒精擦拭受試肌肉皮膚表面,去除黏附在皮膚表面的油污,待皮膚干燥后,用細砂紙輕輕打磨皮膚表面,去除皮膚表面壞死的角質層[8]。表面電極貼放位置是沿所測試肌肉的肌纖維方向,貼在肌腹最隆起處,參考電極和記錄電極形成正三角形,兩電極中心距離為2~4 cm。

1.3.4 主觀評價

主觀評價量表分為主觀精神疲勞評價量表和主觀體力疲勞評價量表。主觀精神疲勞評價量表是采用哈爾濱工業大學張祖懷[13]的研究制定,用四組詞語表示精神疲勞,分別為愉快-痛苦、有興致-煩躁、動作靈活-僵硬和舒適-頭痛,將這些詞對分為7檔,分別為非常-比較-有點-無影響-有點-比較-非常,由精神好到精神差分別對應不同分數,為4、2、1、0、-1、-2和-4。主觀體力疲勞評價量表[14-16]是根據主觀強度感覺等級(Rating of Perceived Exertion,RPE)制定的。分別為:6根本不費力、7-8極其輕松、9很輕松、10-12輕松、13-14有點困難、15-16困難、17-18非常困難、19極其困難、20達最大極限。

1.3.5 實驗步驟

要求受試者在跑步機上以相同的步速4.5 km/h分別完成自然行走和雙肩背不同負重載荷行走的實驗測試,雙肩背包負重量分別為自身體重5%、10%和15%,各單項實驗行走時間為30 min,采集右側頸伸肌、斜方肌、背闊肌、豎脊肌、股直肌、股二頭肌、脛骨前肌和腓腸肌外側的表面肌電信號,從初始行走開始每隔5 min采集一次實驗數據,采集時間為20 s,每次實驗共采集7組數據。每10 min對受試者進行主觀評價量表的打分。為避免疲勞,各單項實驗至少間隔6 h。為進一步獲得負重對肌肉疲勞顯著差異的影響,將根據實驗結果進一步細化負重區間。

1.4 數據處理

得到原始肌電信號后,通過JANALYSIS E100C軟件處理得到頻域評價指標:平均功率頻率(mean power frequency,MPF)。定義MPF變化率為單位時間內MPF值變化量與MPF初始值的比值。

2 結果與討論

2.1 人體在不同負重情況下行走時表面肌電特征差異性分析

對不同負重情況下肌肉群的MPF特征值采用配對t檢驗(設定檢驗水準為0.05) ,分別將5%負重、10%負重和15%負重的表面肌電特征值與不負重的表面肌電特征值進行比較,找出負重差異產生的范圍。表 1和表 2給出了各組t檢驗所得P值。

由表 1和表 2可以看出,對于男性受試者,當負重量達到自身體重的15%時,與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均小于0.05,而10%負重與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均大于0.05,說明對于男性受試者,當負重值達到體重的15%時,表面肌電信號已經出現了明顯的差異。對于女性受試者,當負重值達到體重的10%時,與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均小于0.05,而5%負重與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均大于0.05,說明對于女性受試者,當負重值達到體重的10%時,表面肌電信號已經出現了明顯的差異。

為進一步確定MPF特征值產生明顯差異時的負重比例,男性受試者又分別進行了11%負重和12%負重的對比實驗,女性受試者又分別進行了8%負重和9%負重的對比實驗。由統計結果可知,對于男性受試者,當負重值達到體重的12%時,表面肌電信號開始出現顯著差異,因此最適合的雙肩負重不應超過體重的12%。對于女性受試者,當負重值達到體重的9%時,表面肌電信號開始出現顯著差異,因此最適合的雙肩負重不應超過體重的9%。

2.2 人體在不同負重情況下行走時肌肉疲勞程度分析

首先對表面肌電參數MPF與主觀評價進行相關性分析,主觀評價中的精神疲勞評價與體力疲勞評價得分與MPF的皮爾遜相關系數如表 3所示。結果表明,MPF與主觀評價結果的相關系數絕對值均接近1,二者高度相關,說明可用MPF指標評價肌肉疲勞。

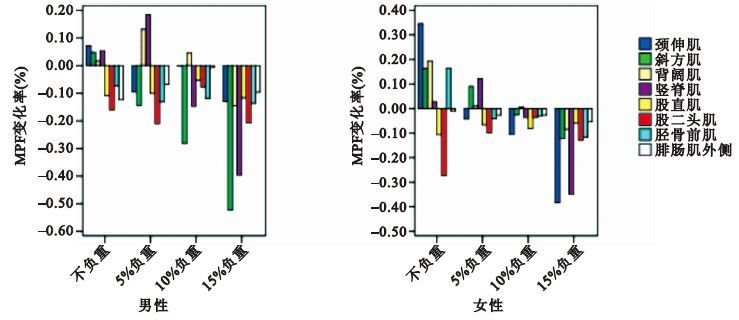

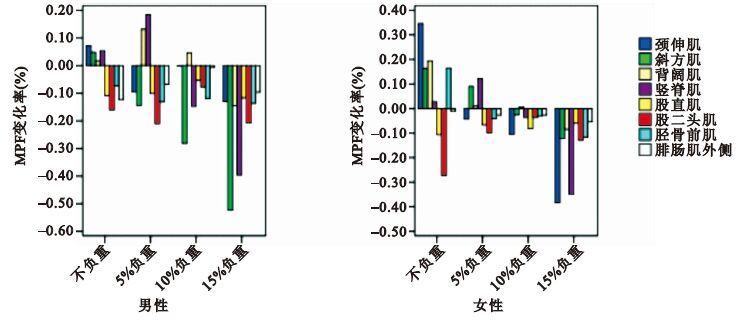

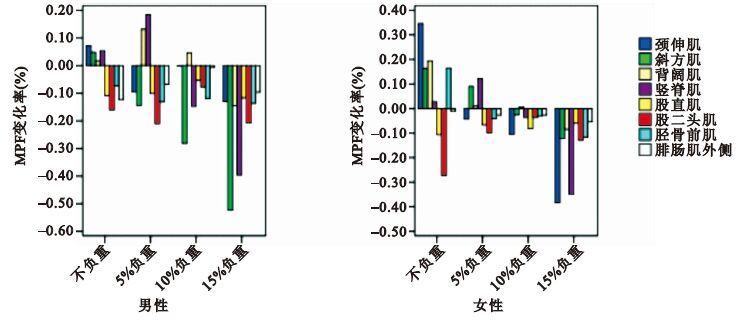

用SPSS軟件分別對男性與女性受試者頸肩背腿部肌肉群的表面肌電特征值進行數據處理和分析,得到MPF變化率的百分之五十分位數,對其作柱形圖,如圖 1所示。

圖1

人體完成不同負重時行走30 min后主要肌肉MPF變化率

Figure1.

MPF change rate of human main muscles after 30 minutes walking with different loadings

圖1

人體完成不同負重時行走30 min后主要肌肉MPF變化率

Figure1.

MPF change rate of human main muscles after 30 minutes walking with different loadings

根據肌電譜圖漂移理論可知,當肌肉疲勞時,功率譜圖大多由高頻向低頻漂移,MPF特征值也相應地下降,MPF變化率越小,則說明肌肉MPF值下降越多,肌肉越容易疲勞。由圖 1可知,不負重行走時,男性與女性最易疲勞肌肉均為股二頭肌,下肢肌肉均出現疲勞現象,而軀干肌肉均未出現疲勞現象;5%負重行走時,男性與女性最易疲勞肌肉仍為股二頭肌,但與不負重相比男性斜方肌與頸伸肌、女性頸伸肌也出現疲勞現象,且下降較為明顯;當負重增加至10%時,男性斜方肌最易疲勞,女性頸伸肌最易疲勞,背闊肌仍然沒有疲勞;15%負重行走時,男性最易疲勞肌肉仍是斜方肌,女性仍是頸伸肌,全部肌肉均出現疲勞現象,且男性與女性的豎脊肌較低負重時相比也發生了明顯的下降現象。

總體來說,負重的增加對男性斜方肌影響最為顯著,對女性頸伸肌影響最為顯著,而對男性與女性背闊肌影響較小。這與受試者主觀感受是相符的,大部分受試者都感覺隨著負重的增加,肩頸部明顯感覺酸痛。研究結果提示出在不同負重情況下行走時,要有針對性地對男性與女性的肌肉進行保護,避免肌肉損傷。

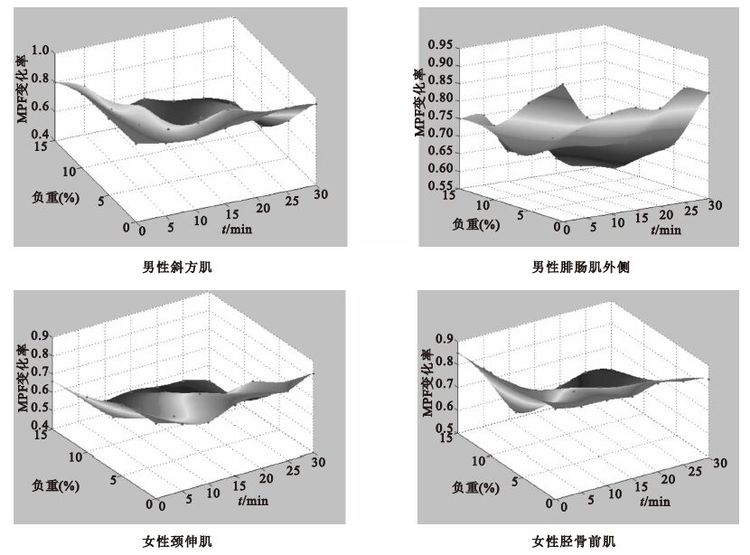

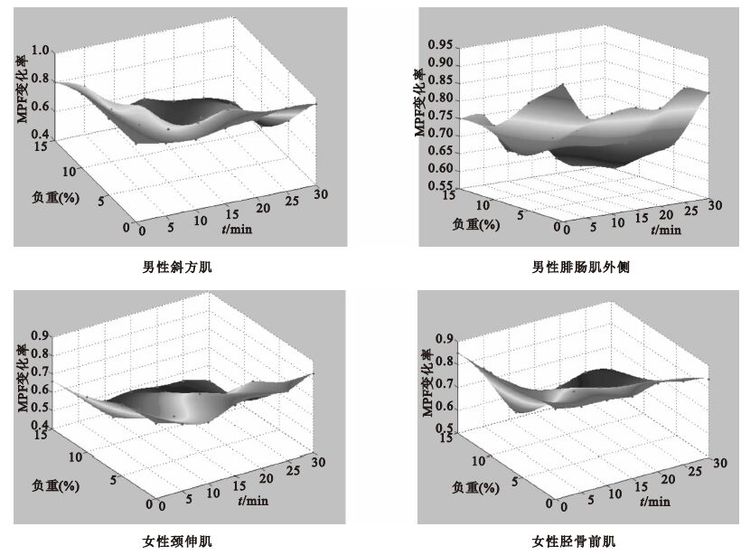

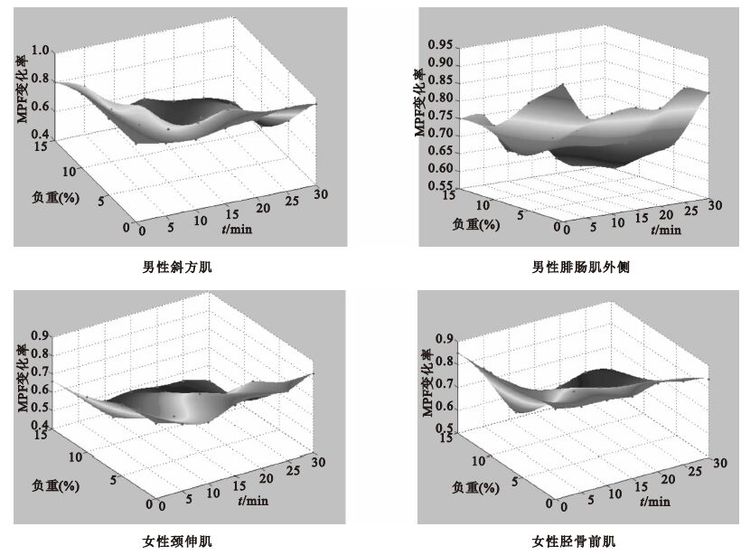

2.3 MPF特征值隨負重與時間變化的三維模型

為進一步探討肌肉表面肌電信號在負重與時間雙重因素影響下的變化趨勢,對男性最大發力肌肉(腓腸肌外側)、最易疲勞肌肉(斜方肌)、女性最大發力肌肉(脛骨前肌)和最易疲勞肌肉(頸伸肌)分別作出MPF特征值隨時間與負重變化的三維曲面圖,如圖 2所示。其中最大發力肌肉由實驗所測肌肉的平均肌電和積分肌電數據確定。可以看出,人體在完成不負重與雙肩背不同負重載荷行走時,無論是男性還是女性的主要肌肉MPF值均在15%負重且行走時間達到30 min時最小,說明負重的增加和負重時間的延長導致MPF下降。

圖2

人體主要肌肉MPF特征值三維圖

Figure2.

Three dimensional figures of MPF parameters of the people’s main muscles

圖2

人體主要肌肉MPF特征值三維圖

Figure2.

Three dimensional figures of MPF parameters of the people’s main muscles

3 結論

(1) 隨著背部負重量的增加,男性受試者的斜方肌受影響較大,最易產生疲勞,且當負重達到體重的12%時,表面肌電信號出現了明顯的差異性。

(2) 負重對女性測試者的頸伸肌影響較大,最易產生疲勞,且當背部負重達到體重9%時,表面肌電信號出現了明顯的差異性。

(3) MPF特征值隨負重的增加而減小,與人體疲勞的主觀評價一致,可用于預測疲勞。

(4) 實驗結果可為那些需要長時間負重行走的人提供一個較為合理的負重值參考范圍,使之盡量避免因過度負重而產生一系列的肌肉損傷問題。

引言

雙肩背部負重是最常見的負重行走方式之一,也是登山訓練者和軍旅行軍的軍人作為體能訓練的重要項目之一,如若長期過度負重行走,會使肌肉處于疲勞狀態,從而導致一系列肌肉損傷問題[1-2]。表面肌電(surface electromyogram,sEMG)是通過貼附在肌肉皮膚表面的電極引導,從而記錄下肌纖維運動單元活動時的一種生物電信號,因其具有無創性、實時性和操作簡便等特性而被廣泛應用于肌肉生物電信號的檢測[3-4]。

目前針對人體背部負重行走時肌肉表面肌電信號的研究,國外已有大量研究。Bobet等[5]以士兵為研究對象,探討人體在不同背包質量(分別為20、25和32 kg)負重行走時相關肌肉肌電信號特征的變化。Neumann等[6]研究了人體不同負重方式和負重重量行走時臀中肌的肌電信號。Ramadan等[7]以背包上學的學生為研究對象,探討學生在背負不同重量和不同款式的雙肩背包行走5分鐘時腹直肌和豎脊肌的肌電信號,結果發現,商業背包的肌電值明顯高于經過改進后的背包的肌電值,且隨著負重的增加這種趨勢愈加顯著。Simpson等[8]對女性背包旅行愛好者進行研究,結果顯示股外肌和腓腸肌的積分肌電(integrated electromyogram,IEMG)特征參數隨負重的增加而增大,且隨著負重的增加肌肉活動呈現出差異性。Silder等[9]將表面肌電與步態特征結合起來,測試17名男性和12名女性在背負自身體重的10%、20%和30%的重量行走時的表面肌電信號和步態特征參數,發現比目魚肌、腓腸肌內側、股內肌、股外肌和股直肌整體呈現出隨著負重的增加肌肉活動逐漸增強的發展趨勢。

國內負重行走的表面肌電信號研究剛剛起步,主要集中在人體自然行走(不負重)狀態下表面肌電信號的研究。李青青[10]測試了5名健康成年人在10 m自由步行時脛骨前肌和腓腸肌內側的肌電信號,同時與步態相結合進行分析研究。黃萍等[11]對30名受試者在平地自然行走時,雙下肢的股直肌、股二頭肌、脛骨前肌和腓腸肌內側的肌電信號進行測試,分析各個肌肉肌電信號的變化特征。

本文研究正常成年人在自然行走(不負重)與雙肩背不同負重載荷行走時軀干及下肢肌肉群的表面肌電信號,研究人體完成不同負重行走時頸肩背腰腿部主肌肉群的表面肌電特性,并進行對比分析,找出較為合理的負重極限值,避免過度負重造成肌肉損傷,同時為拓展表面肌電圖在肌肉功能預測、診斷及人類工效學有關方面的研究提供參考[12]。

1 資料與方法

1.1 實驗對象

20名身體健康的青年人,其中男性和女性各10人,年齡為(25.3±1.1) 歲。男生體重為(62.7±3.9) kg,身高為(174.5±2.7) cm;女生體重為(50.3±7.3) kg,身高為(162.8±4.3) cm。均未進行過特殊的體育鍛煉。受試者均要求體型勻稱,在最近的6個月里,沒有出現扭傷、運動損傷、斷裂等影響運動功能的傷病,且不是敏感性皮膚。參加本實驗前24小時未進行任何形式的劇烈身體運動,并在實驗人員的指導下熟悉實驗方法與實驗要求,愿意接受實驗。

1.2 實驗設備

主要設備包括:JE-TB0810肌電采集系統(安徽君誠科技有限公司);一次性使用心電電極(上海申風醫療保健用品有限公司);跑步機(金史密斯T411) ;雙肩背包(李寧牌)。

1.3 實驗方法

1.3.1 基本姿勢

要求受試者在進行實驗測量時穿著輕便寬松的短褲和T恤,著運動鞋,雙肩背包位置調節至受試者腰部附近,不得超過臀部,測試時雙眼平視前方,手臂自然擺動。

1.3.2 測試肌肉的確定

根據正常人體解剖學中軀干及下肢各肌肉的位置和作用,確定了8塊肌肉進行表面肌電信號的采集,軀干部位分別是頸伸肌、斜方肌、背闊肌、豎脊肌,下肢部位分別是股直肌、股二頭肌、脛骨前肌和腓腸肌外側。

1.3.3 測試電極的貼放

先用脫毛器去除皮膚表面的汗毛組織,再用75%的醫用酒精擦拭受試肌肉皮膚表面,去除黏附在皮膚表面的油污,待皮膚干燥后,用細砂紙輕輕打磨皮膚表面,去除皮膚表面壞死的角質層[8]。表面電極貼放位置是沿所測試肌肉的肌纖維方向,貼在肌腹最隆起處,參考電極和記錄電極形成正三角形,兩電極中心距離為2~4 cm。

1.3.4 主觀評價

主觀評價量表分為主觀精神疲勞評價量表和主觀體力疲勞評價量表。主觀精神疲勞評價量表是采用哈爾濱工業大學張祖懷[13]的研究制定,用四組詞語表示精神疲勞,分別為愉快-痛苦、有興致-煩躁、動作靈活-僵硬和舒適-頭痛,將這些詞對分為7檔,分別為非常-比較-有點-無影響-有點-比較-非常,由精神好到精神差分別對應不同分數,為4、2、1、0、-1、-2和-4。主觀體力疲勞評價量表[14-16]是根據主觀強度感覺等級(Rating of Perceived Exertion,RPE)制定的。分別為:6根本不費力、7-8極其輕松、9很輕松、10-12輕松、13-14有點困難、15-16困難、17-18非常困難、19極其困難、20達最大極限。

1.3.5 實驗步驟

要求受試者在跑步機上以相同的步速4.5 km/h分別完成自然行走和雙肩背不同負重載荷行走的實驗測試,雙肩背包負重量分別為自身體重5%、10%和15%,各單項實驗行走時間為30 min,采集右側頸伸肌、斜方肌、背闊肌、豎脊肌、股直肌、股二頭肌、脛骨前肌和腓腸肌外側的表面肌電信號,從初始行走開始每隔5 min采集一次實驗數據,采集時間為20 s,每次實驗共采集7組數據。每10 min對受試者進行主觀評價量表的打分。為避免疲勞,各單項實驗至少間隔6 h。為進一步獲得負重對肌肉疲勞顯著差異的影響,將根據實驗結果進一步細化負重區間。

1.4 數據處理

得到原始肌電信號后,通過JANALYSIS E100C軟件處理得到頻域評價指標:平均功率頻率(mean power frequency,MPF)。定義MPF變化率為單位時間內MPF值變化量與MPF初始值的比值。

2 結果與討論

2.1 人體在不同負重情況下行走時表面肌電特征差異性分析

對不同負重情況下肌肉群的MPF特征值采用配對t檢驗(設定檢驗水準為0.05) ,分別將5%負重、10%負重和15%負重的表面肌電特征值與不負重的表面肌電特征值進行比較,找出負重差異產生的范圍。表 1和表 2給出了各組t檢驗所得P值。

由表 1和表 2可以看出,對于男性受試者,當負重量達到自身體重的15%時,與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均小于0.05,而10%負重與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均大于0.05,說明對于男性受試者,當負重值達到體重的15%時,表面肌電信號已經出現了明顯的差異。對于女性受試者,當負重值達到體重的10%時,與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均小于0.05,而5%負重與不負重相比,全部肌肉的MPF特征量的P值均大于0.05,說明對于女性受試者,當負重值達到體重的10%時,表面肌電信號已經出現了明顯的差異。

為進一步確定MPF特征值產生明顯差異時的負重比例,男性受試者又分別進行了11%負重和12%負重的對比實驗,女性受試者又分別進行了8%負重和9%負重的對比實驗。由統計結果可知,對于男性受試者,當負重值達到體重的12%時,表面肌電信號開始出現顯著差異,因此最適合的雙肩負重不應超過體重的12%。對于女性受試者,當負重值達到體重的9%時,表面肌電信號開始出現顯著差異,因此最適合的雙肩負重不應超過體重的9%。

2.2 人體在不同負重情況下行走時肌肉疲勞程度分析

首先對表面肌電參數MPF與主觀評價進行相關性分析,主觀評價中的精神疲勞評價與體力疲勞評價得分與MPF的皮爾遜相關系數如表 3所示。結果表明,MPF與主觀評價結果的相關系數絕對值均接近1,二者高度相關,說明可用MPF指標評價肌肉疲勞。

用SPSS軟件分別對男性與女性受試者頸肩背腿部肌肉群的表面肌電特征值進行數據處理和分析,得到MPF變化率的百分之五十分位數,對其作柱形圖,如圖 1所示。

圖1

人體完成不同負重時行走30 min后主要肌肉MPF變化率

Figure1.

MPF change rate of human main muscles after 30 minutes walking with different loadings

圖1

人體完成不同負重時行走30 min后主要肌肉MPF變化率

Figure1.

MPF change rate of human main muscles after 30 minutes walking with different loadings

根據肌電譜圖漂移理論可知,當肌肉疲勞時,功率譜圖大多由高頻向低頻漂移,MPF特征值也相應地下降,MPF變化率越小,則說明肌肉MPF值下降越多,肌肉越容易疲勞。由圖 1可知,不負重行走時,男性與女性最易疲勞肌肉均為股二頭肌,下肢肌肉均出現疲勞現象,而軀干肌肉均未出現疲勞現象;5%負重行走時,男性與女性最易疲勞肌肉仍為股二頭肌,但與不負重相比男性斜方肌與頸伸肌、女性頸伸肌也出現疲勞現象,且下降較為明顯;當負重增加至10%時,男性斜方肌最易疲勞,女性頸伸肌最易疲勞,背闊肌仍然沒有疲勞;15%負重行走時,男性最易疲勞肌肉仍是斜方肌,女性仍是頸伸肌,全部肌肉均出現疲勞現象,且男性與女性的豎脊肌較低負重時相比也發生了明顯的下降現象。

總體來說,負重的增加對男性斜方肌影響最為顯著,對女性頸伸肌影響最為顯著,而對男性與女性背闊肌影響較小。這與受試者主觀感受是相符的,大部分受試者都感覺隨著負重的增加,肩頸部明顯感覺酸痛。研究結果提示出在不同負重情況下行走時,要有針對性地對男性與女性的肌肉進行保護,避免肌肉損傷。

2.3 MPF特征值隨負重與時間變化的三維模型

為進一步探討肌肉表面肌電信號在負重與時間雙重因素影響下的變化趨勢,對男性最大發力肌肉(腓腸肌外側)、最易疲勞肌肉(斜方肌)、女性最大發力肌肉(脛骨前肌)和最易疲勞肌肉(頸伸肌)分別作出MPF特征值隨時間與負重變化的三維曲面圖,如圖 2所示。其中最大發力肌肉由實驗所測肌肉的平均肌電和積分肌電數據確定。可以看出,人體在完成不負重與雙肩背不同負重載荷行走時,無論是男性還是女性的主要肌肉MPF值均在15%負重且行走時間達到30 min時最小,說明負重的增加和負重時間的延長導致MPF下降。

圖2

人體主要肌肉MPF特征值三維圖

Figure2.

Three dimensional figures of MPF parameters of the people’s main muscles

圖2

人體主要肌肉MPF特征值三維圖

Figure2.

Three dimensional figures of MPF parameters of the people’s main muscles

3 結論

(1) 隨著背部負重量的增加,男性受試者的斜方肌受影響較大,最易產生疲勞,且當負重達到體重的12%時,表面肌電信號出現了明顯的差異性。

(2) 負重對女性測試者的頸伸肌影響較大,最易產生疲勞,且當背部負重達到體重9%時,表面肌電信號出現了明顯的差異性。

(3) MPF特征值隨負重的增加而減小,與人體疲勞的主觀評價一致,可用于預測疲勞。

(4) 實驗結果可為那些需要長時間負重行走的人提供一個較為合理的負重值參考范圍,使之盡量避免因過度負重而產生一系列的肌肉損傷問題。