體感振動能夠刺激人的體表感覺區,這種刺激傳輸到軀體感覺神經,進而影響大腦皮層中央后回及中央旁小葉后部的軀體感覺中樞,從而改變大腦功能狀態。本研究旨在通過腦電檢測方法,研究體感振動對大腦功能狀態的影響。分別對12名受試者進行了20 Hz體感振動刺激實驗,采用相對功率變化率、Lempel-Ziv復雜度和基于互信息的腦網絡等方法。結果發現,20 Hz振動使得左前額區及左前顳區的腦電信號產生頻率跟隨響應;而腦網絡分析表明:20 Hz體感振動刺激使大腦右半腦區的額葉、中央葉、頂葉、顳葉、枕葉之間的信息流傳遞加強,大腦皮層趨于興奮。因此,利用20 Hz體感振動刺激調節大腦功能狀態具有一定可行性。

引用本文: 馬娜, 王學民, 田苗, 劉靜, 綦宏志, 明東, 周鵬. 20 Hz體感振動刺激對腦電特征影響研究. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(6): 1046-1052. doi: 10.7507/1001-5515.20160168 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

體感振動即將一定頻率范圍內的振動通過一定介質直接作用于人體[1]。臨床及非臨床研究發現,全身的體感振動能夠對人體平衡能力、移動能力、姿勢控制能力、肌肉力量、耗氧量、心率、血壓以及血液的流動產生有益影響[2-3]。

然而,振動對人體認知影響方面的研究較少,至今沒有確定性結論。Ljungberg等[4]研究發現全身體感振動對人的認知能力沒有影響。而Sherwood等[5]研究表明全身體感振動對認知功能具有消極影響,比如短時和長時記憶、算術能力等。與此相反,Poulton等研究發現一定頻率的體感振動能夠提高被試的警惕性。而且,通過對認知功能障礙患者的研究,發現體感振動能夠改善被試的認知水平和生理過程。值得一提的是最近發表的兩篇研究:Fuermaier小組[6-7]通過對83名健康被試以及17名患有注意力缺陷多動癥患者的研究發現,2 min的全身體感振動能夠提高兩組被試的注意力水平,兩組之間并沒有顯著差異。實驗過程中被試坐在安裝有椅子的振動平臺上,通過顏色詞干擾范式測量被試注意力水平。Cottone等[8]通過對慢波睡眠中的被試單只手施加不同時間和不同強度的振動刺激發現,與較長時間、較低強度的振動刺激相比,較短時間、較高強度的振動刺激后,被試腦電信號delta頻段功率更高,不對稱指數更小。Alegre等[9]通過對被試手腕進行振動研究發現,與振動前相比,振動后腦電信號beta頻段能量顯著增加。由此可見體感振動能夠對人體大腦產生一定影響。

目前國內外的研究大多比較了被試在振動態和非振動態的血壓、脈搏、皮溫、表面肌電等生理信號的差異,也有學者利用認知任務(奇偶數識別等)測量被試在兩個狀態的注意力水平等,然而以上研究缺乏對更深層次的腦電信號的分析。已有學者研究發現,外部刺激源直接刺激人體體表感覺區,這種刺激傳輸到軀體感覺神經,進而影響大腦皮質中央后回及中央旁小葉后部的軀體感覺中樞[10],會對大腦功能狀態,如注意力、警覺度、情緒等產生影響。因此本文首次提出,從腦電信號的角度分析20 Hz(腦電信號delta頻段為12~30 Hz,選取20 Hz作為刺激頻率)體感振動對被試大腦功能狀態的影響,驗證體感振動刺激調節大腦功能狀態的可行性。本文從腦電信號相對功率變化率(relative change of relative power,RRP)、Lempel-Ziv復雜度(LZC)以及基于互信息的腦網絡(Cross Mutual Information,CMI)等線性和非線性的角度分析了低頻體感振動刺激對大腦的影響。

1 實驗設計與數據采集

1.1 實驗對象

共12名在校大學生,年齡20~25歲,6男6女,無神經系統病史或注意力缺乏癥,身體健康,無心血管疾病、膽結石、腎結石、糖尿病、癲癇等,右利手,身高在170 cm左右。實驗前要求保持有規律的作息時間。

1.2 實驗設備

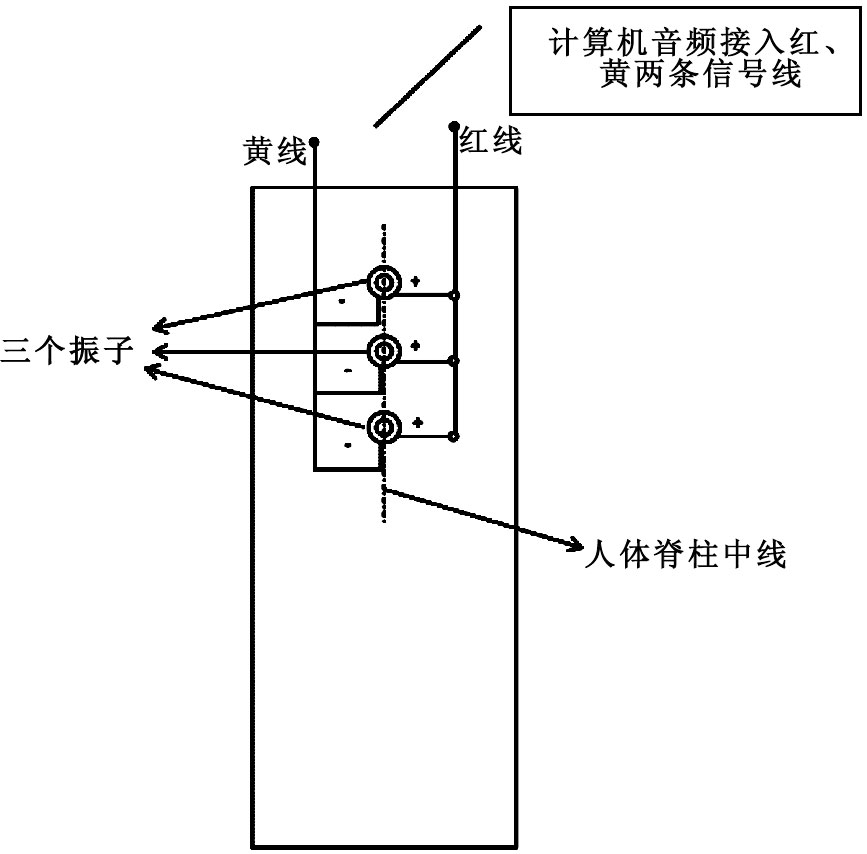

體感振動系統包括振動源信號產生系統以及振動系統(振動椅)。信號源產生系統用于生成單一頻率的正弦信號,作為振動源信號;振動椅通過內部的振子將20 Hz電信號轉化為人體能夠感知的機械振動作用于人體。

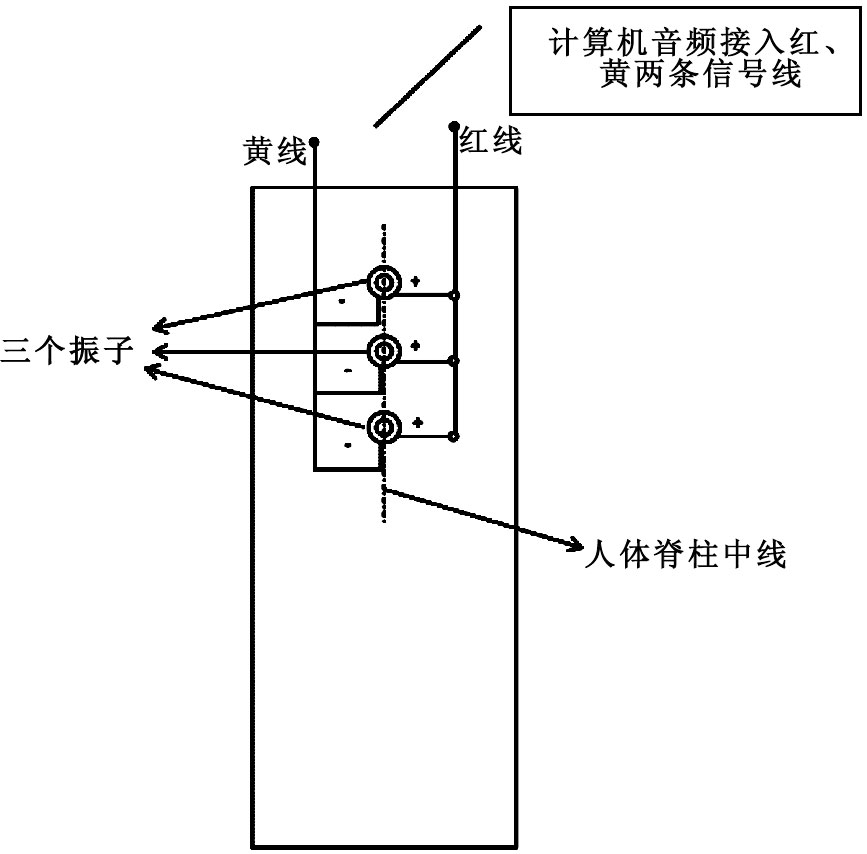

人體中樞神經系統由腦和脊髓組成,而周圍神經系統由腦神經、脊神經和內臟神經組成,一端與腦或脊髓相連,另一端通過各末梢與全身各器官、系統相連。因此,人體脊柱是中樞神經和周圍神經的樞紐。本實驗中振子自上而下沿人體脊椎中線順序排列,共3個,如圖 1所示,能夠將電信號轉化為機械振動。已有研究表明,人體對振動的敏感振幅為4~14 mm,本文中振幅取4.1 mm。

圖1

振動椅墊示意圖

Figure1.

Schematic diagram of vibration cushion

圖1

振動椅墊示意圖

Figure1.

Schematic diagram of vibration cushion

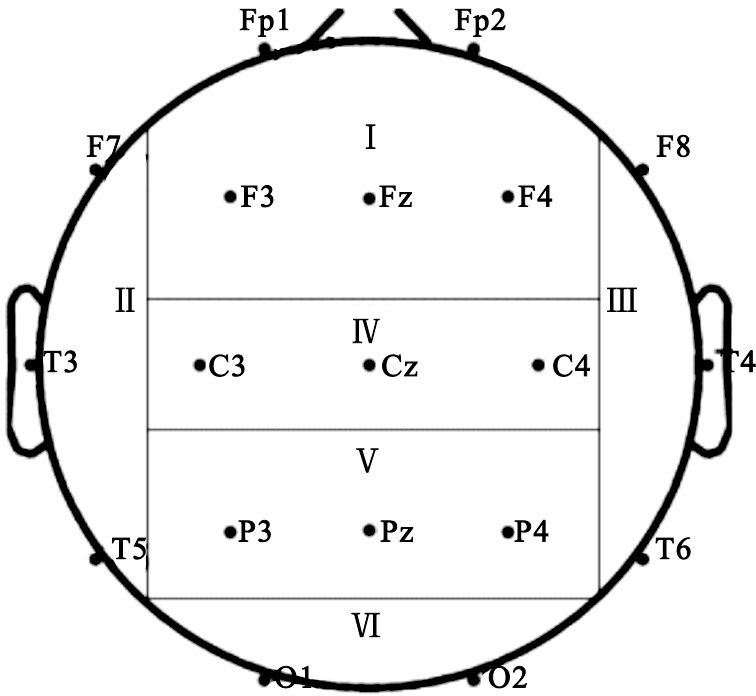

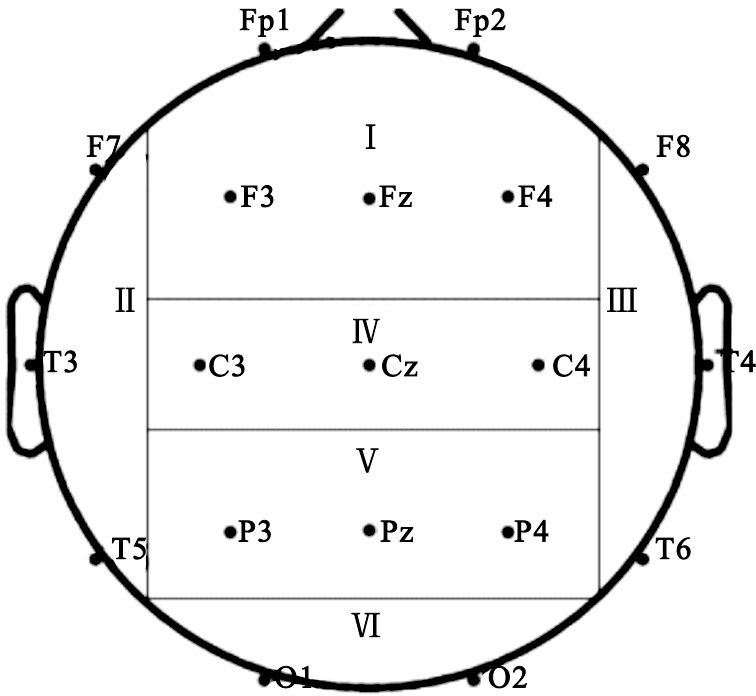

腦電采集設備采用Neuroscan公司的腦電記錄儀,電極帽電極遵循國際標準的10-20系統放置(Fp1、Fp2、F3、Fz、F4、F7、F8、C3、Cz、C4、P3、Pz、P4、T3、T4、T5、T6、O1、O2),右耳乳突(A2)為參考電極,記錄19導腦電數據,如圖 2所示。腦電儀內置帶通濾波器,濾波范圍為0.05~70 Hz。

圖2

19導腦電采集

Figure2.

19-electrode configuration

圖2

19導腦電采集

Figure2.

19-electrode configuration

1.3 實驗設計

本文旨在探索20 Hz體感振動刺激對腦電特征影響規律,驗證體感振動刺激調節大腦功能狀態的可行性。

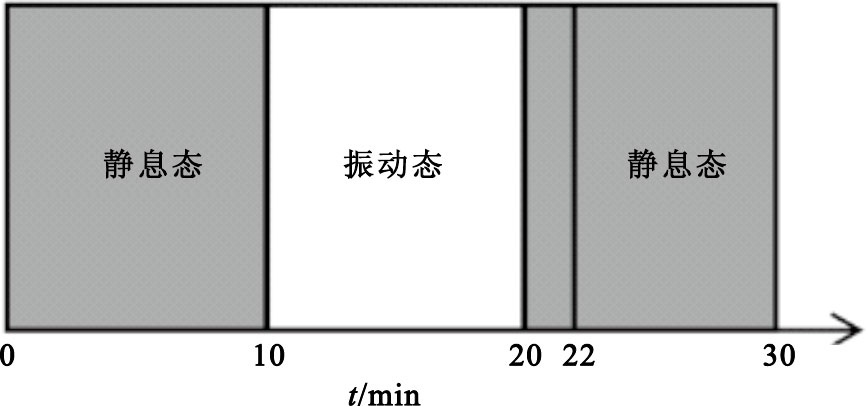

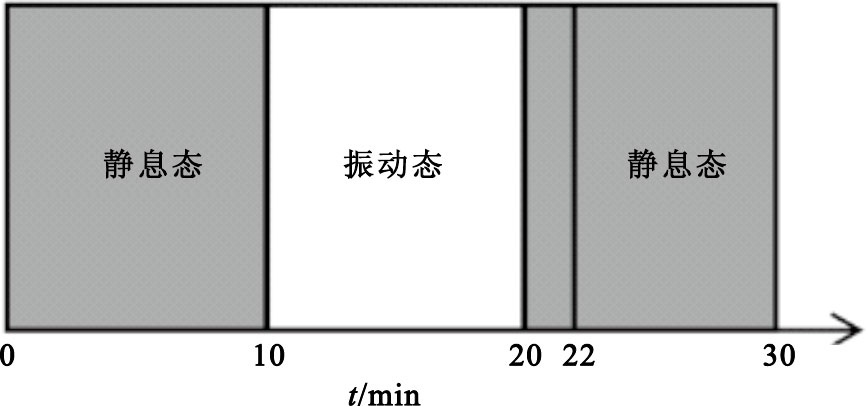

實驗設計如圖 3所示。實驗時間總共為30 min。所示靜息狀態即為被試坐在振動椅上,盡量避免體動,處于近乎靜止的狀態,保持清醒及放松,采集被試腦電信號。所示振動狀態即為振動椅產生20 Hz單一頻率振動。全程采集被試腦電信號。由于體感振動對腦電信號的采集產生很大干擾,因此本文只分析實驗過程中0~10 min(即振動前靜息態)以及20~22 min(即振動作用的短時效應)和22~30 min(即振動作用的長時效應)的腦電信號。

圖3

實驗流程圖

Figure3.

Experiment process

圖3

實驗流程圖

Figure3.

Experiment process

2 分析方法

2.1 相對功率變化率

相對功率是指某一頻段功率與總功率的比值[11]。相對功率變化率則是指,同一被試在體感振動刺激中的相對功率與靜息態中相對功率的變化率。如下所示:

| $P=\underset{T\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{1}{2T}\int _{-T}^{T}x{{\left( t \right)}^{2}}\text{d}t$ |

| $\text{R}{{\text{P}}_{j}}=\frac{{{P}_{j}}}{\Sigma P}\left( j=1,2,3,4 \right)$ |

| $\text{RR}{{\text{P}}_{j}}=\frac{\text{R}{{\text{P}}_{j}}-\text{R}{{\text{P}}_{oj}}}{\text{R}{{\text{P}}_{oj}}}(j=\left( 1,2,3,4 \right)$ |

式(1)是腦電信號x(t)的功率譜函數。在式(2)中,RP為相對功率。采用相對功率能夠較好地消除由于腦電波總能量波動帶來的影響,突出某一頻段功率在總功率中所占的比重。式(3)中RRP即為相對功率變化率。如果相對功率變化率為正值,則說明施加振動刺激后該頻段的功率增加;反之,則說明刺激后的頻段功率降低。

2.2 復雜度分析

LZC[12]是一種非線性分析方法,通過測量時間序列出現新模式的速率來表征其無序程度,信號序列的隨機程度越高,即信息量越大,表明復雜度越高。研究表明,LZC可以有效反映大腦在不同生理狀態下的變化特征。

| $\text{LZC}=c\left( n \right)/(n/{{\log }_{2}}n)$ |

其中c(n)是將原始腦電序列二值化后并通過反復級聯構造的不同子串,即為二值化后腦電序列的復雜度,LZC則為將其歸一化后的信號復雜度。

2.3 腦網絡分析

基于互信息的腦網絡[13]是一種研究不同腦區間相互關系的有效方法。在概率論和信息論中,互信息可以定量描述兩列隨機序列的相互依存關系。總地來說,兩列連續隨機序列X和Y的互信息可以被定義成:

| $\text{I}\left( X;Y \right)={{\int }_{Y}}{{\int }_{X}}p\left( x,y \right)\log \frac{p\left( x,y \right)}{p\left( x \right)p\left( y \right)}\text{d}x\text{d}y$ |

在腦電信號中,X和Y分別為不同腦區的兩導腦電信號。其I(X;Y)值越大,表明兩個導聯間的信號依存度越高,即兩腦區間的連接性越強[14]。其中p(x,y)是X和Y的聯合概率密度函數;p(x)和p(y)是X和Y的邊緣概率密度函數。

3 實驗結果

3.1 相對功率變化率

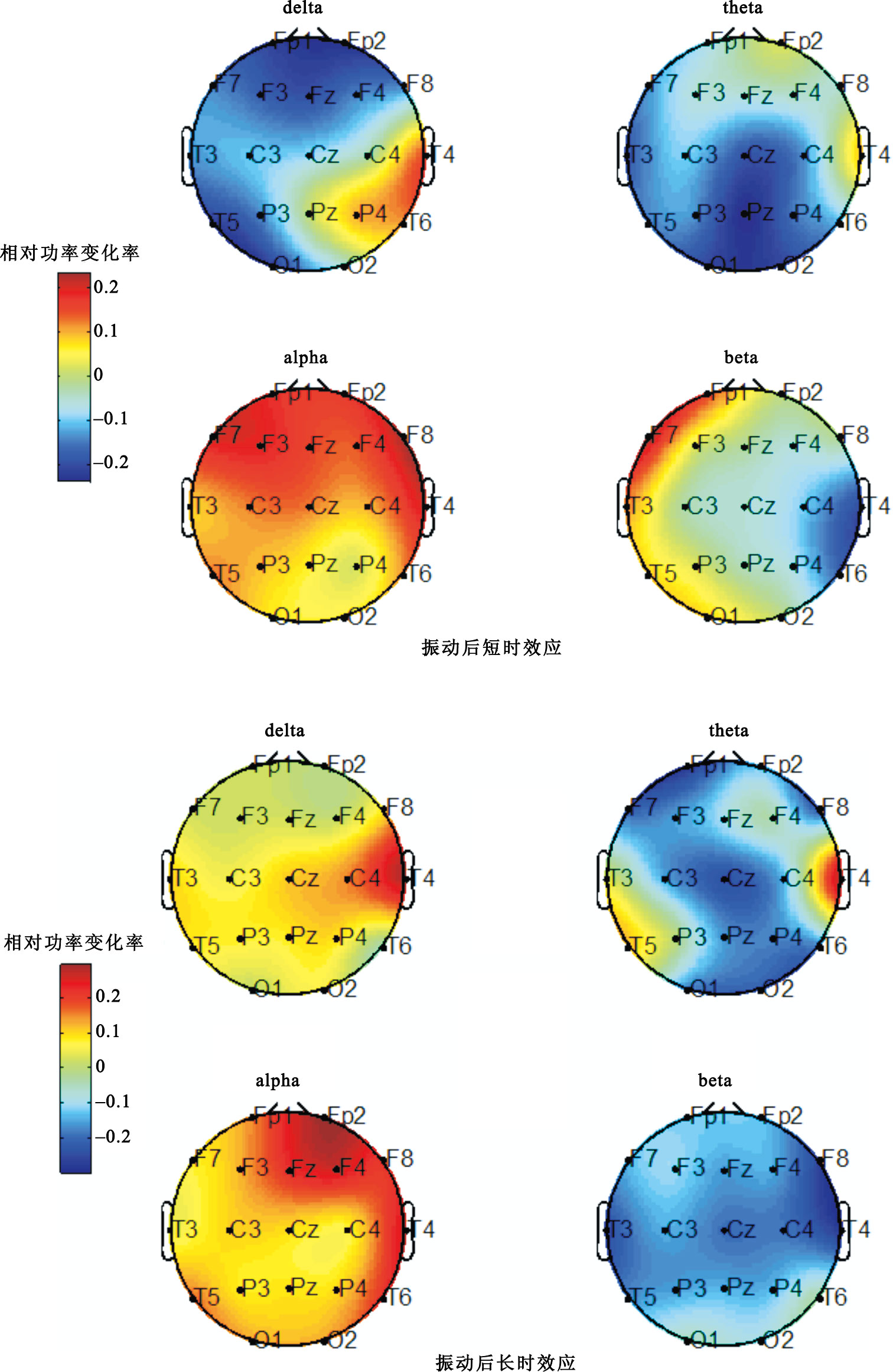

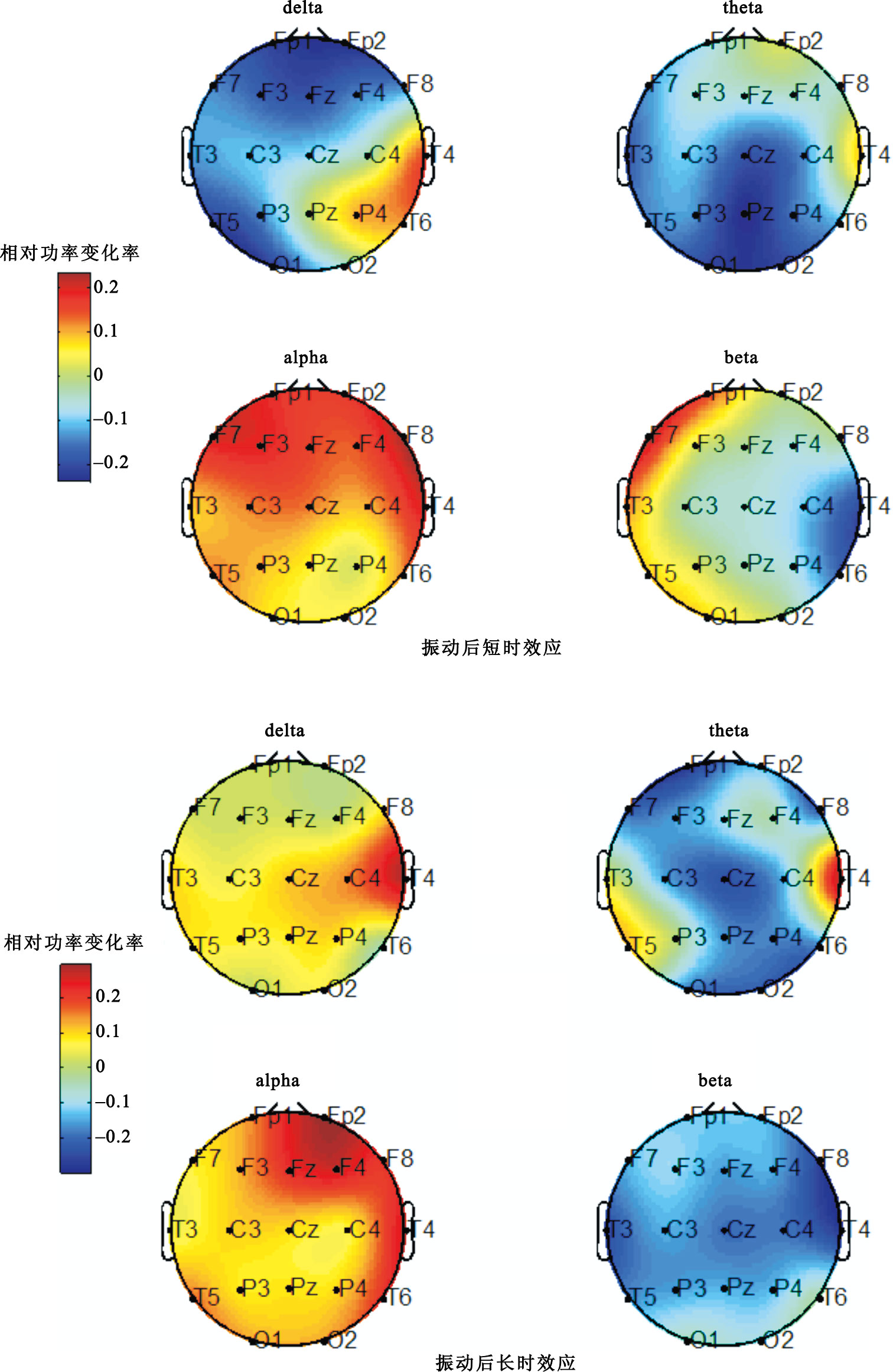

去除眼電偽跡和干擾后,本文分別提取振動后短時效應期和長時效應期內腦電信號各頻段相對于振動前靜息態的相對功率變化率情況,其腦地形圖如圖 4所示。由圖 4能夠發現,在振動后短時效應期內,額區腦電信號alpha頻段和左額區腦電信號beta頻段的相對功率變化率上升。而在振動后長時效應期內,額區腦電信號alpha頻段的相對功率變化率上升,大部分腦區腦電信號beta頻段的相對功率變化率下降。

圖4

振動后相對功率變化率腦地形圖

Figure4.

Brain topographic mapping of RRP after vibration

圖4

振動后相對功率變化率腦地形圖

Figure4.

Brain topographic mapping of RRP after vibration

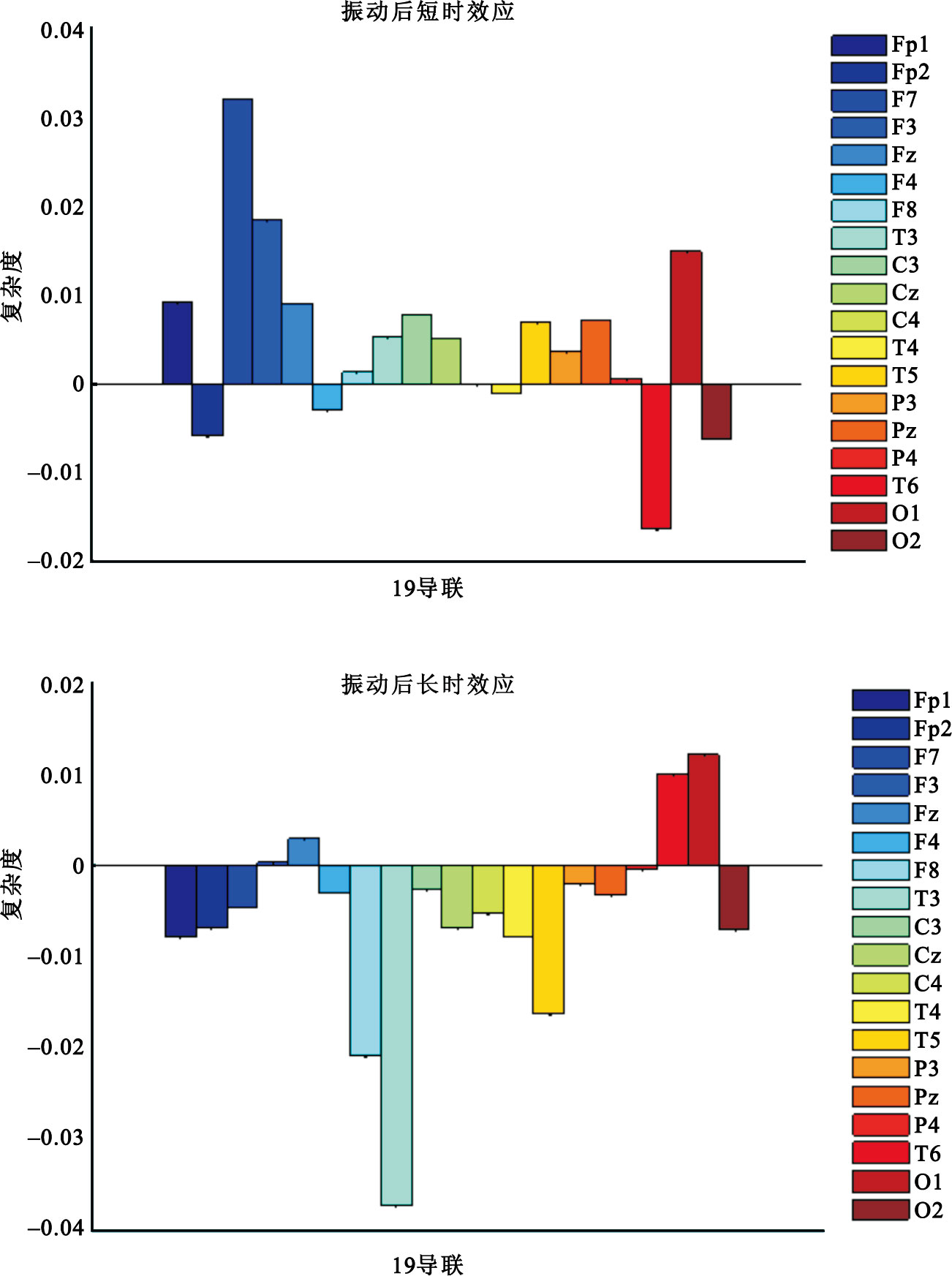

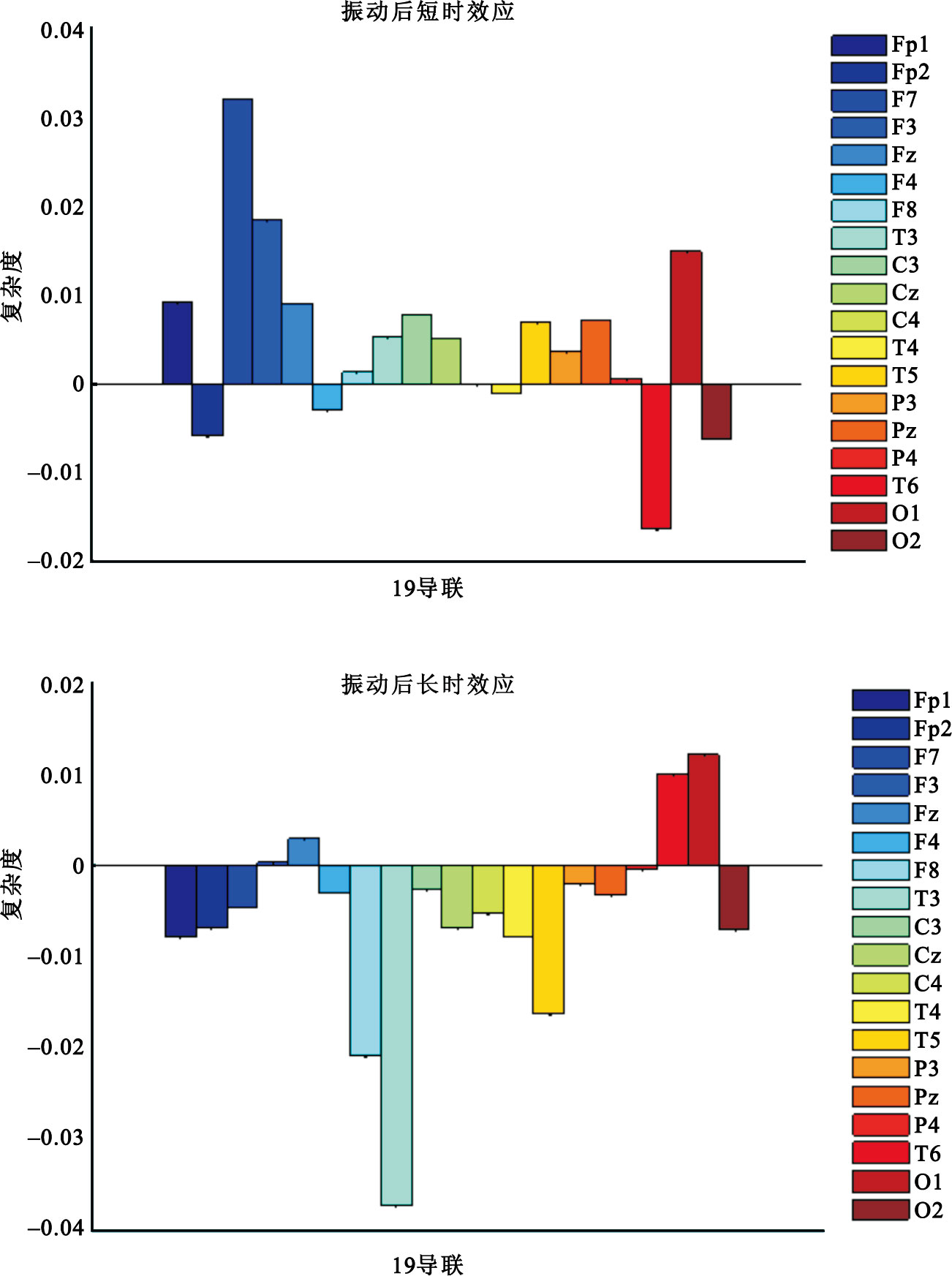

3.2 LZC復雜度

20Hz振動作用后短時效應和長時效應期內的腦電信號LZC復雜度相對于靜息態的變化情況如圖 5所示。對12名被試的實驗數據進行單尾單樣本t檢驗(即分別檢驗短時效應和長時效應期內復雜度值與靜息態復雜度值差異是否具有統計學意義),如表 1所示,檢驗結果發現P值均大于0.05,沒有明顯差異。

圖5

振動后19導聯LZC復雜度變化

Figure5.

LZC difference of 19 electrode after vibration

圖5

振動后19導聯LZC復雜度變化

Figure5.

LZC difference of 19 electrode after vibration

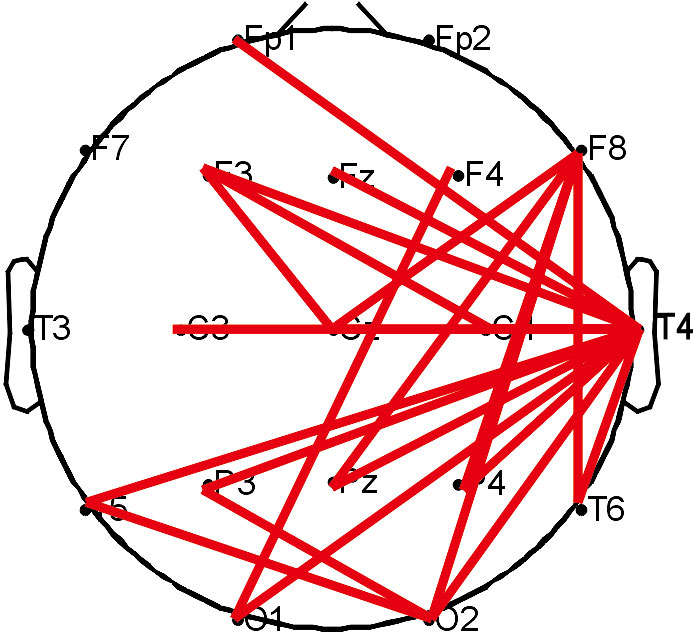

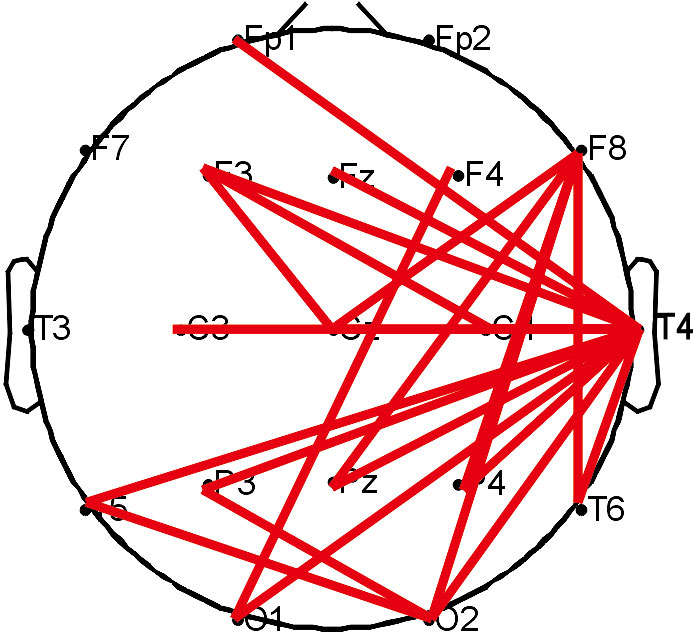

3.3 互信息腦網絡差值分析

本文分別對12名實驗對象在20Hz體感振動作用前的靜息態以及振動作用后短時效應和長時效應期內的腦電信號做了互信息腦網絡分析,經過單尾單樣本t檢驗發現(如表 2所示),只有振動停止后短時效應期內腦電信號的互信息值具有明顯差異(P<0.05)。為了更直接地展示實驗結果,本文對短時效應期內互信息腦網絡做了差值分析(即短時效應期內互信息值相對于靜息態互信息值的差),如圖 6所示。

圖6

振動后短時效應期內互信息腦網絡差值圖

圖6

振動后短時效應期內互信息腦網絡差值圖

兩個導聯間紅色連線表示其互信息值比靜息態有所提高,也就是信息流傳遞加強

Figure6. Brain network difference after vibrationred connection between two leads means increased CMI value after vibration,which means improved information flow transmission between two leads

由圖 6能夠發現,20 Hz振動后短時效應期內,大腦右半腦區的額葉、中央葉、頂葉、顳葉、枕葉之間的信息流傳遞顯著加強。

4 討論

本文通過對比20 Hz體感振動前后腦電信號在相對功率變化率方面的變化,發現振動后腦電信號alpha頻段和beta頻段相對功率上升。beta頻段相對功率的上升在一定程度上說明20 Hz體感振動能夠引起大腦的諧振效應,即大腦持續受到頻率相對穩定的外部刺激時,會產生腦電活動的主要頻率向外部刺激頻率遷移的現象,這被普遍認為是一種諧振效應[15]。同時,腦電信號的高頻分量通常與人的注意力相關。高頻分量alpha頻段以及beta頻段的相對功率上升,能夠在一定程度上說明20 Hz體感振動后,被試的注意力更為集中。此外,已有學者研究發現,從皮膚表面的機械感受器傳入的信號被傳輸到大腦皮層感覺神經中樞,而大腦皮層感覺聯合區到前額葉具有直接和間接的連接[16],并且,前額葉與大腦認知功能密切相關[17]。而本文中上述功率變化發生在大腦皮層的額區,因此本文推測,20Hz體感振動刺激人體皮膚表面對振動敏感的機械感受器(如麥氏觸覺小體,其對10~80 Hz的振動刺激敏感),也許能夠在一定程度上提升被試的認知能力。而且,已有學者研究發現,一定頻率的體感振動能夠提高被試的警覺度[18],本文上述實驗結果也驗證了這一結論。

本文還引入互信息腦網絡,通過對比20 Hz振動前后的腦網絡特點,發現振動后大腦右半腦區的額葉、中央葉、頂葉、顳葉、枕葉之間的信息流傳遞加強,大腦皮層趨于興奮,大腦左右腦區對20 Hz振動具有不同的響應。大腦皮層各個腦區之間信息交流增強,在一定程度上意味著更為集中的注意力,大腦的思維活動更加活躍,因此大腦警覺度提升。此外,已有研究發現,相比于對照組,精神分裂癥患者的大腦兩個半球之間具有十分顯著的一致性[19]。因此,20 Hz體感振動也許能夠為精神分裂癥提供一種輔助治療。而且,諾貝爾醫學生理獎得主羅杰·史貝尼教授將右腦定為本能腦,即潛意識腦,具有直觀性的整體把握能力、形象思維能力以及獨創性等。而本文中經過振動刺激,被試右部腦區信息連接增強,因此本文推測,20 Hz體感振動也許能夠為右腦的開發提供幫助。

綜上所述,本研究表明體感振動能夠引起大腦功能狀態的改變,為未來基于體感振動的大腦狀態調節和相關疾病的治療提供了基礎實驗依據。

引言

體感振動即將一定頻率范圍內的振動通過一定介質直接作用于人體[1]。臨床及非臨床研究發現,全身的體感振動能夠對人體平衡能力、移動能力、姿勢控制能力、肌肉力量、耗氧量、心率、血壓以及血液的流動產生有益影響[2-3]。

然而,振動對人體認知影響方面的研究較少,至今沒有確定性結論。Ljungberg等[4]研究發現全身體感振動對人的認知能力沒有影響。而Sherwood等[5]研究表明全身體感振動對認知功能具有消極影響,比如短時和長時記憶、算術能力等。與此相反,Poulton等研究發現一定頻率的體感振動能夠提高被試的警惕性。而且,通過對認知功能障礙患者的研究,發現體感振動能夠改善被試的認知水平和生理過程。值得一提的是最近發表的兩篇研究:Fuermaier小組[6-7]通過對83名健康被試以及17名患有注意力缺陷多動癥患者的研究發現,2 min的全身體感振動能夠提高兩組被試的注意力水平,兩組之間并沒有顯著差異。實驗過程中被試坐在安裝有椅子的振動平臺上,通過顏色詞干擾范式測量被試注意力水平。Cottone等[8]通過對慢波睡眠中的被試單只手施加不同時間和不同強度的振動刺激發現,與較長時間、較低強度的振動刺激相比,較短時間、較高強度的振動刺激后,被試腦電信號delta頻段功率更高,不對稱指數更小。Alegre等[9]通過對被試手腕進行振動研究發現,與振動前相比,振動后腦電信號beta頻段能量顯著增加。由此可見體感振動能夠對人體大腦產生一定影響。

目前國內外的研究大多比較了被試在振動態和非振動態的血壓、脈搏、皮溫、表面肌電等生理信號的差異,也有學者利用認知任務(奇偶數識別等)測量被試在兩個狀態的注意力水平等,然而以上研究缺乏對更深層次的腦電信號的分析。已有學者研究發現,外部刺激源直接刺激人體體表感覺區,這種刺激傳輸到軀體感覺神經,進而影響大腦皮質中央后回及中央旁小葉后部的軀體感覺中樞[10],會對大腦功能狀態,如注意力、警覺度、情緒等產生影響。因此本文首次提出,從腦電信號的角度分析20 Hz(腦電信號delta頻段為12~30 Hz,選取20 Hz作為刺激頻率)體感振動對被試大腦功能狀態的影響,驗證體感振動刺激調節大腦功能狀態的可行性。本文從腦電信號相對功率變化率(relative change of relative power,RRP)、Lempel-Ziv復雜度(LZC)以及基于互信息的腦網絡(Cross Mutual Information,CMI)等線性和非線性的角度分析了低頻體感振動刺激對大腦的影響。

1 實驗設計與數據采集

1.1 實驗對象

共12名在校大學生,年齡20~25歲,6男6女,無神經系統病史或注意力缺乏癥,身體健康,無心血管疾病、膽結石、腎結石、糖尿病、癲癇等,右利手,身高在170 cm左右。實驗前要求保持有規律的作息時間。

1.2 實驗設備

體感振動系統包括振動源信號產生系統以及振動系統(振動椅)。信號源產生系統用于生成單一頻率的正弦信號,作為振動源信號;振動椅通過內部的振子將20 Hz電信號轉化為人體能夠感知的機械振動作用于人體。

人體中樞神經系統由腦和脊髓組成,而周圍神經系統由腦神經、脊神經和內臟神經組成,一端與腦或脊髓相連,另一端通過各末梢與全身各器官、系統相連。因此,人體脊柱是中樞神經和周圍神經的樞紐。本實驗中振子自上而下沿人體脊椎中線順序排列,共3個,如圖 1所示,能夠將電信號轉化為機械振動。已有研究表明,人體對振動的敏感振幅為4~14 mm,本文中振幅取4.1 mm。

圖1

振動椅墊示意圖

Figure1.

Schematic diagram of vibration cushion

圖1

振動椅墊示意圖

Figure1.

Schematic diagram of vibration cushion

腦電采集設備采用Neuroscan公司的腦電記錄儀,電極帽電極遵循國際標準的10-20系統放置(Fp1、Fp2、F3、Fz、F4、F7、F8、C3、Cz、C4、P3、Pz、P4、T3、T4、T5、T6、O1、O2),右耳乳突(A2)為參考電極,記錄19導腦電數據,如圖 2所示。腦電儀內置帶通濾波器,濾波范圍為0.05~70 Hz。

圖2

19導腦電采集

Figure2.

19-electrode configuration

圖2

19導腦電采集

Figure2.

19-electrode configuration

1.3 實驗設計

本文旨在探索20 Hz體感振動刺激對腦電特征影響規律,驗證體感振動刺激調節大腦功能狀態的可行性。

實驗設計如圖 3所示。實驗時間總共為30 min。所示靜息狀態即為被試坐在振動椅上,盡量避免體動,處于近乎靜止的狀態,保持清醒及放松,采集被試腦電信號。所示振動狀態即為振動椅產生20 Hz單一頻率振動。全程采集被試腦電信號。由于體感振動對腦電信號的采集產生很大干擾,因此本文只分析實驗過程中0~10 min(即振動前靜息態)以及20~22 min(即振動作用的短時效應)和22~30 min(即振動作用的長時效應)的腦電信號。

圖3

實驗流程圖

Figure3.

Experiment process

圖3

實驗流程圖

Figure3.

Experiment process

2 分析方法

2.1 相對功率變化率

相對功率是指某一頻段功率與總功率的比值[11]。相對功率變化率則是指,同一被試在體感振動刺激中的相對功率與靜息態中相對功率的變化率。如下所示:

| $P=\underset{T\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{1}{2T}\int _{-T}^{T}x{{\left( t \right)}^{2}}\text{d}t$ |

| $\text{R}{{\text{P}}_{j}}=\frac{{{P}_{j}}}{\Sigma P}\left( j=1,2,3,4 \right)$ |

| $\text{RR}{{\text{P}}_{j}}=\frac{\text{R}{{\text{P}}_{j}}-\text{R}{{\text{P}}_{oj}}}{\text{R}{{\text{P}}_{oj}}}(j=\left( 1,2,3,4 \right)$ |

式(1)是腦電信號x(t)的功率譜函數。在式(2)中,RP為相對功率。采用相對功率能夠較好地消除由于腦電波總能量波動帶來的影響,突出某一頻段功率在總功率中所占的比重。式(3)中RRP即為相對功率變化率。如果相對功率變化率為正值,則說明施加振動刺激后該頻段的功率增加;反之,則說明刺激后的頻段功率降低。

2.2 復雜度分析

LZC[12]是一種非線性分析方法,通過測量時間序列出現新模式的速率來表征其無序程度,信號序列的隨機程度越高,即信息量越大,表明復雜度越高。研究表明,LZC可以有效反映大腦在不同生理狀態下的變化特征。

| $\text{LZC}=c\left( n \right)/(n/{{\log }_{2}}n)$ |

其中c(n)是將原始腦電序列二值化后并通過反復級聯構造的不同子串,即為二值化后腦電序列的復雜度,LZC則為將其歸一化后的信號復雜度。

2.3 腦網絡分析

基于互信息的腦網絡[13]是一種研究不同腦區間相互關系的有效方法。在概率論和信息論中,互信息可以定量描述兩列隨機序列的相互依存關系。總地來說,兩列連續隨機序列X和Y的互信息可以被定義成:

| $\text{I}\left( X;Y \right)={{\int }_{Y}}{{\int }_{X}}p\left( x,y \right)\log \frac{p\left( x,y \right)}{p\left( x \right)p\left( y \right)}\text{d}x\text{d}y$ |

在腦電信號中,X和Y分別為不同腦區的兩導腦電信號。其I(X;Y)值越大,表明兩個導聯間的信號依存度越高,即兩腦區間的連接性越強[14]。其中p(x,y)是X和Y的聯合概率密度函數;p(x)和p(y)是X和Y的邊緣概率密度函數。

3 實驗結果

3.1 相對功率變化率

去除眼電偽跡和干擾后,本文分別提取振動后短時效應期和長時效應期內腦電信號各頻段相對于振動前靜息態的相對功率變化率情況,其腦地形圖如圖 4所示。由圖 4能夠發現,在振動后短時效應期內,額區腦電信號alpha頻段和左額區腦電信號beta頻段的相對功率變化率上升。而在振動后長時效應期內,額區腦電信號alpha頻段的相對功率變化率上升,大部分腦區腦電信號beta頻段的相對功率變化率下降。

圖4

振動后相對功率變化率腦地形圖

Figure4.

Brain topographic mapping of RRP after vibration

圖4

振動后相對功率變化率腦地形圖

Figure4.

Brain topographic mapping of RRP after vibration

3.2 LZC復雜度

20Hz振動作用后短時效應和長時效應期內的腦電信號LZC復雜度相對于靜息態的變化情況如圖 5所示。對12名被試的實驗數據進行單尾單樣本t檢驗(即分別檢驗短時效應和長時效應期內復雜度值與靜息態復雜度值差異是否具有統計學意義),如表 1所示,檢驗結果發現P值均大于0.05,沒有明顯差異。

圖5

振動后19導聯LZC復雜度變化

Figure5.

LZC difference of 19 electrode after vibration

圖5

振動后19導聯LZC復雜度變化

Figure5.

LZC difference of 19 electrode after vibration

3.3 互信息腦網絡差值分析

本文分別對12名實驗對象在20Hz體感振動作用前的靜息態以及振動作用后短時效應和長時效應期內的腦電信號做了互信息腦網絡分析,經過單尾單樣本t檢驗發現(如表 2所示),只有振動停止后短時效應期內腦電信號的互信息值具有明顯差異(P<0.05)。為了更直接地展示實驗結果,本文對短時效應期內互信息腦網絡做了差值分析(即短時效應期內互信息值相對于靜息態互信息值的差),如圖 6所示。

圖6

振動后短時效應期內互信息腦網絡差值圖

圖6

振動后短時效應期內互信息腦網絡差值圖

兩個導聯間紅色連線表示其互信息值比靜息態有所提高,也就是信息流傳遞加強

Figure6. Brain network difference after vibrationred connection between two leads means increased CMI value after vibration,which means improved information flow transmission between two leads

由圖 6能夠發現,20 Hz振動后短時效應期內,大腦右半腦區的額葉、中央葉、頂葉、顳葉、枕葉之間的信息流傳遞顯著加強。

4 討論

本文通過對比20 Hz體感振動前后腦電信號在相對功率變化率方面的變化,發現振動后腦電信號alpha頻段和beta頻段相對功率上升。beta頻段相對功率的上升在一定程度上說明20 Hz體感振動能夠引起大腦的諧振效應,即大腦持續受到頻率相對穩定的外部刺激時,會產生腦電活動的主要頻率向外部刺激頻率遷移的現象,這被普遍認為是一種諧振效應[15]。同時,腦電信號的高頻分量通常與人的注意力相關。高頻分量alpha頻段以及beta頻段的相對功率上升,能夠在一定程度上說明20 Hz體感振動后,被試的注意力更為集中。此外,已有學者研究發現,從皮膚表面的機械感受器傳入的信號被傳輸到大腦皮層感覺神經中樞,而大腦皮層感覺聯合區到前額葉具有直接和間接的連接[16],并且,前額葉與大腦認知功能密切相關[17]。而本文中上述功率變化發生在大腦皮層的額區,因此本文推測,20Hz體感振動刺激人體皮膚表面對振動敏感的機械感受器(如麥氏觸覺小體,其對10~80 Hz的振動刺激敏感),也許能夠在一定程度上提升被試的認知能力。而且,已有學者研究發現,一定頻率的體感振動能夠提高被試的警覺度[18],本文上述實驗結果也驗證了這一結論。

本文還引入互信息腦網絡,通過對比20 Hz振動前后的腦網絡特點,發現振動后大腦右半腦區的額葉、中央葉、頂葉、顳葉、枕葉之間的信息流傳遞加強,大腦皮層趨于興奮,大腦左右腦區對20 Hz振動具有不同的響應。大腦皮層各個腦區之間信息交流增強,在一定程度上意味著更為集中的注意力,大腦的思維活動更加活躍,因此大腦警覺度提升。此外,已有研究發現,相比于對照組,精神分裂癥患者的大腦兩個半球之間具有十分顯著的一致性[19]。因此,20 Hz體感振動也許能夠為精神分裂癥提供一種輔助治療。而且,諾貝爾醫學生理獎得主羅杰·史貝尼教授將右腦定為本能腦,即潛意識腦,具有直觀性的整體把握能力、形象思維能力以及獨創性等。而本文中經過振動刺激,被試右部腦區信息連接增強,因此本文推測,20 Hz體感振動也許能夠為右腦的開發提供幫助。

綜上所述,本研究表明體感振動能夠引起大腦功能狀態的改變,為未來基于體感振動的大腦狀態調節和相關疾病的治療提供了基礎實驗依據。