針對傳統脈搏波傳導時間(PTT)檢測方法對脈搏波(PPG)信號幅值變化敏感、計算量大等問題,提出了一種綜合波形時域特征和動態差分閾值的 PTT 檢測算法。采用動態差分閾值檢測心電(ECG)信號 R 波,根據波形時域特征縮短脈搏波信號主波檢測區間,利用 R 波檢測脈搏波信號主波,從而計算 PTT。利用美國麻省理工學院 MIMIC 數據庫和實驗室實測數據對上述算法進行驗證。結果表明,該方法能夠準確地提取特征點并檢測出 PTT,對實測和數據庫樣本的 PTT 檢測準確率分別為 99.1% 和 97.5%,效果優于傳統檢測方法。

引用本文: 劉增丁, 陳驥, 湯敏芳. 基于波形時域特征和動態差分閾值的脈搏波傳導時間檢測算法. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(3): 329-334. doi: 10.7507/1001-5515.201607001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

心血管疾病(cardiovascular diseases,CVD)的防治是我國當今社會人群健康所面臨的重要公共衛生問題[1]。人體脈搏波中所包含的生理病理信息能為 CVD 的診斷和治療提供重要依據,脈搏波所表現的形態、強度、速度(或傳導時間)等方面的綜合信息在相當程度上反映出人體心血管系統的許多生理與病理特征[2]。其中,脈搏波傳導時間(pulse transit time,PTT)作為一個重要生理參數,已廣泛應用于心輸出量、血液動力學、血管變化、動脈血壓等心血管系統的研究中[3-6]。尤其是在動脈血壓測量中,因其能提供一種無創、連續、舒適的血壓測量方法而備受重視[7-10]。

PTT 指的是動脈脈壓波從主動脈瓣到達周圍血管所用的時間。常用的 PTT 計算方法是結合兩路同步心電(electrocardiogram,ECG)信號和光電容積脈搏波(photoplethysmography,PPG)信號,以心電信號 R 波為起點、脈搏波信號某一特征點為終點計算 PTT,該特征點可選取脈搏波信號的起點[3]、一階微分最大值點[5]、主波峰值點[7]等。脈搏波信號主波峰值點檢測簡單有效,且在血壓無創測量中,以其為終點計算的 PTT 與血壓相關性最高[10],因此得到更多應用。

目前 PTT 檢測方法主要是依據心電和脈搏波信號特征點檢測算法而提出的,使用小波變換法[7, 10]或差分法[11-12]檢測兩路信號特征點并根據特征點計算出 PTT。由于 PTT 指兩路信號同一心跳周期特征點之間的時間差,計算 PTT 需要成對的特征點,任一路信號特征點的誤檢和漏檢都會影響 PTT 計算。傳統方法檢測兩路信號特征點是兩個相互獨立的過程,在同一周期各路信號特征點可能會出現漏檢,導致在一個周期中檢測到的特征點不成對出現,從而使 PTT 計算錯誤,同時對兩路信號分別進行特征點檢測具有一定的計算量。本文在研究心電和脈搏波信號時域特征的基礎上,提出了一種波形時域和動態差分(waveform time domain and dynamic difference,WTDDD)相結合的 PTT 檢測方法,首先利用動態差分閾值檢測心電信號 R 波位置,再根據心電和脈搏波信號時域特性,利用 R 波與脈搏波主波之間的相對位置關系縮短脈搏波主波檢測區間,以減少檢測脈搏波主波的計算量,同時使檢測到的心電信號 R 波和脈搏波信號主波在同一心跳周期中成對出現,提高 PTT 的計算準確率。

1 脈搏波傳導時間的測量原理

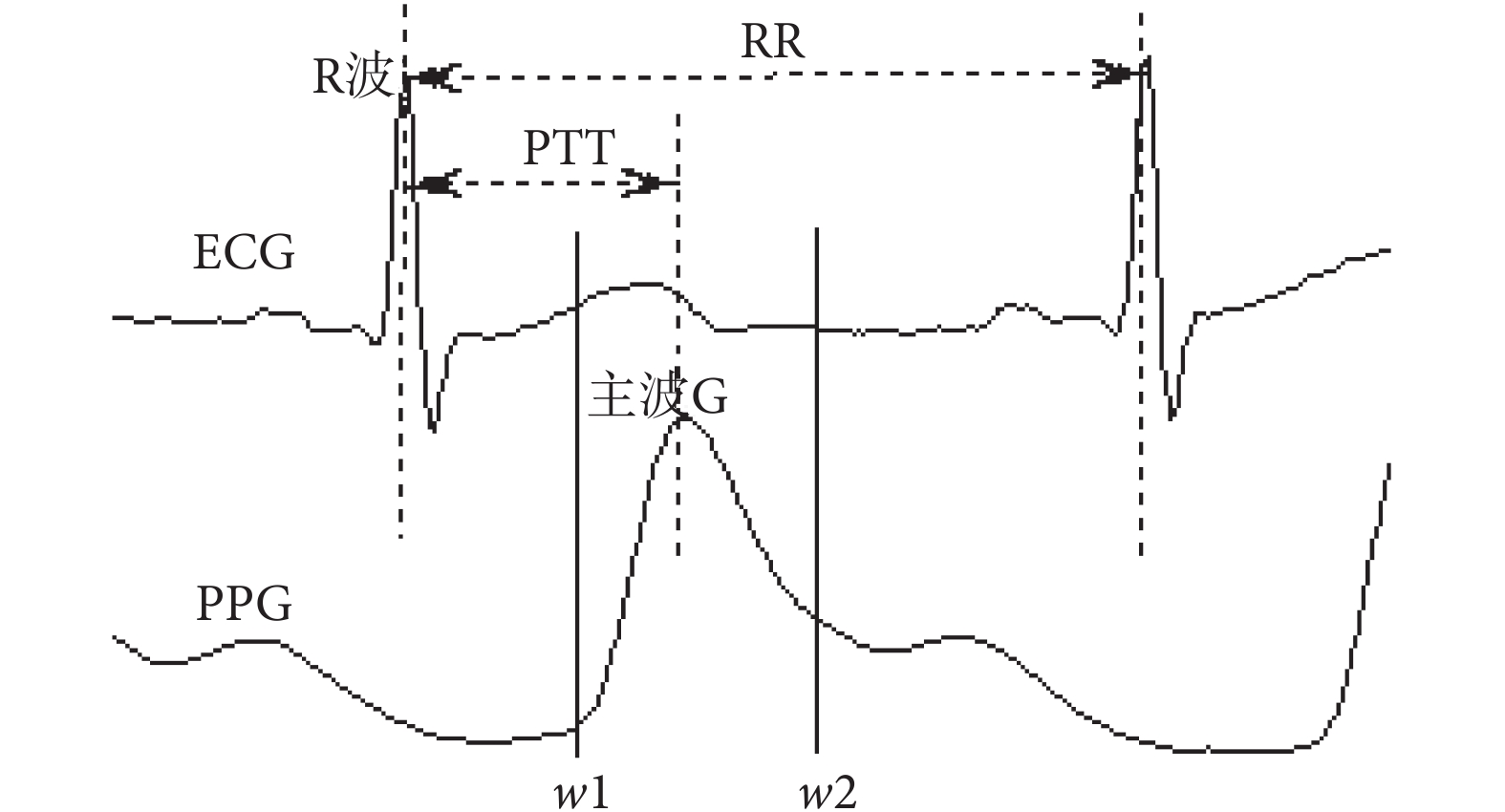

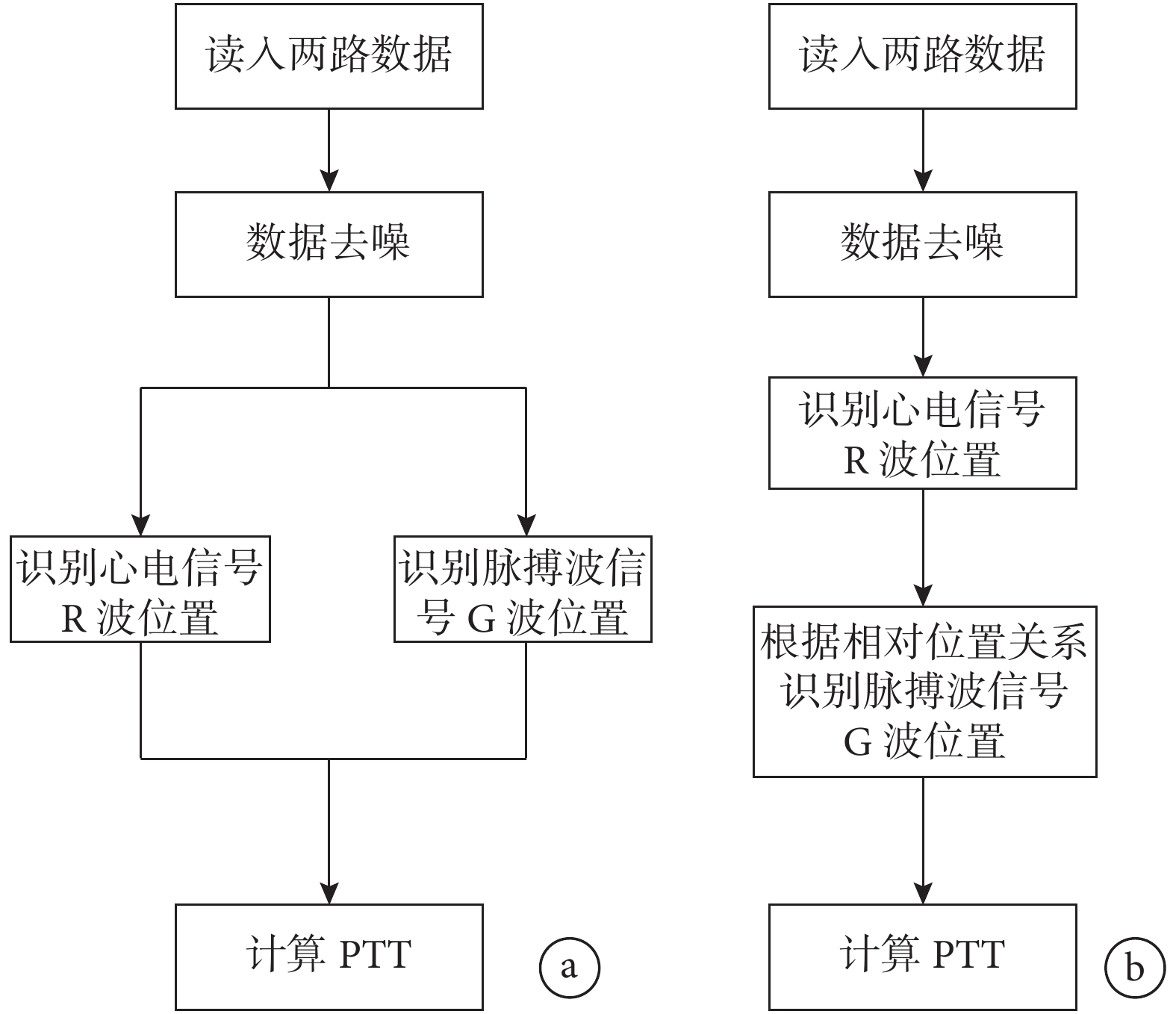

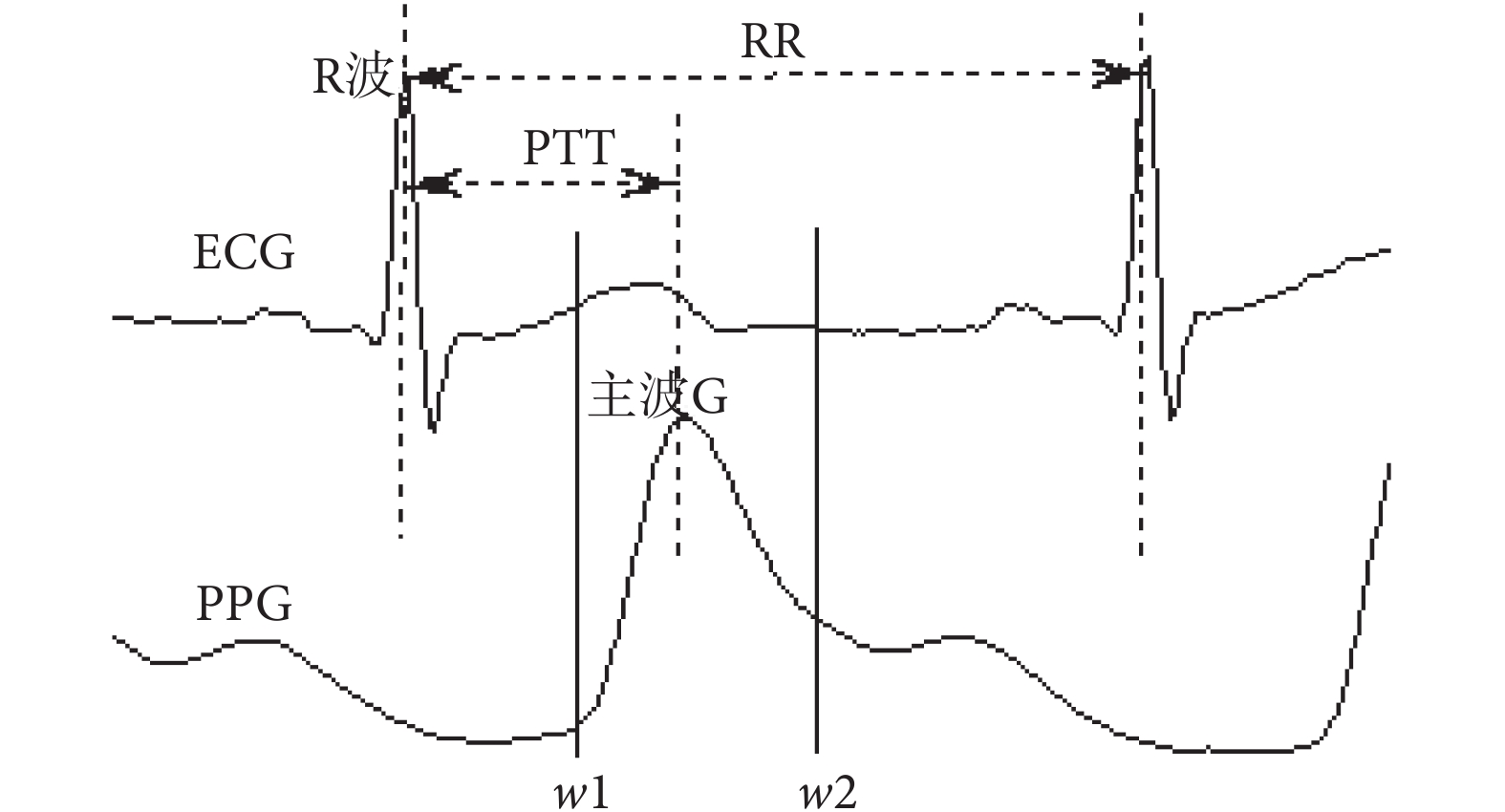

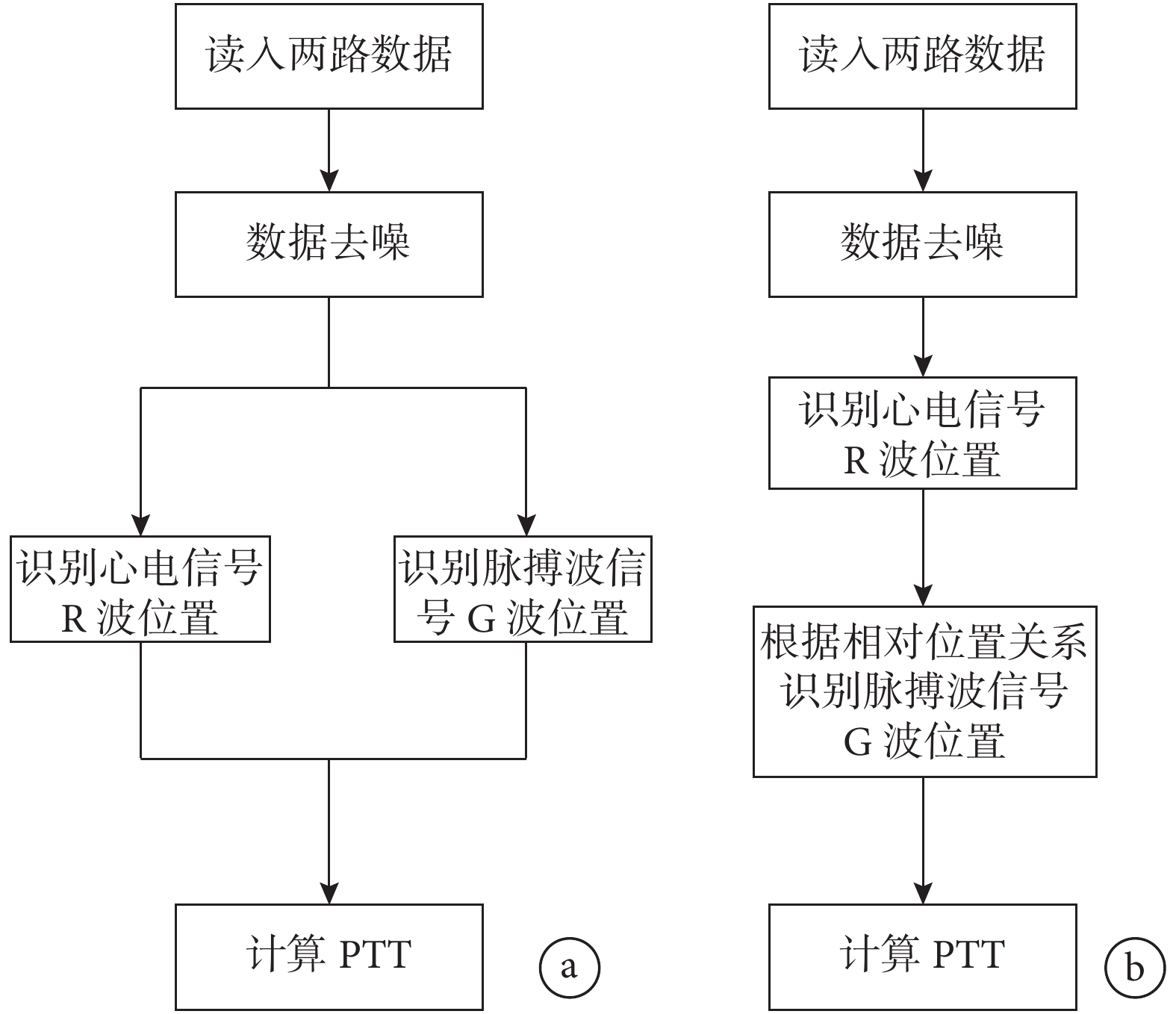

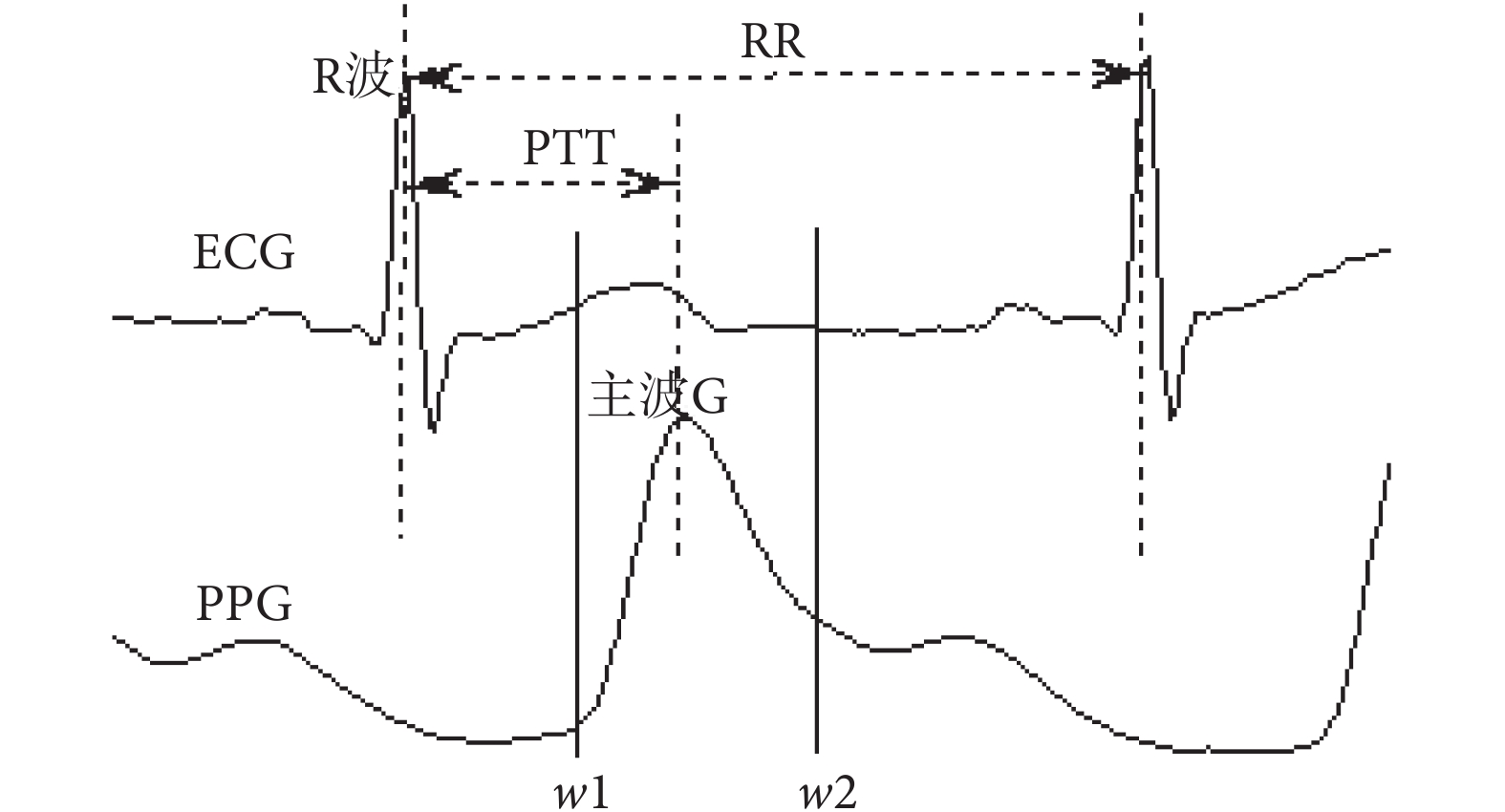

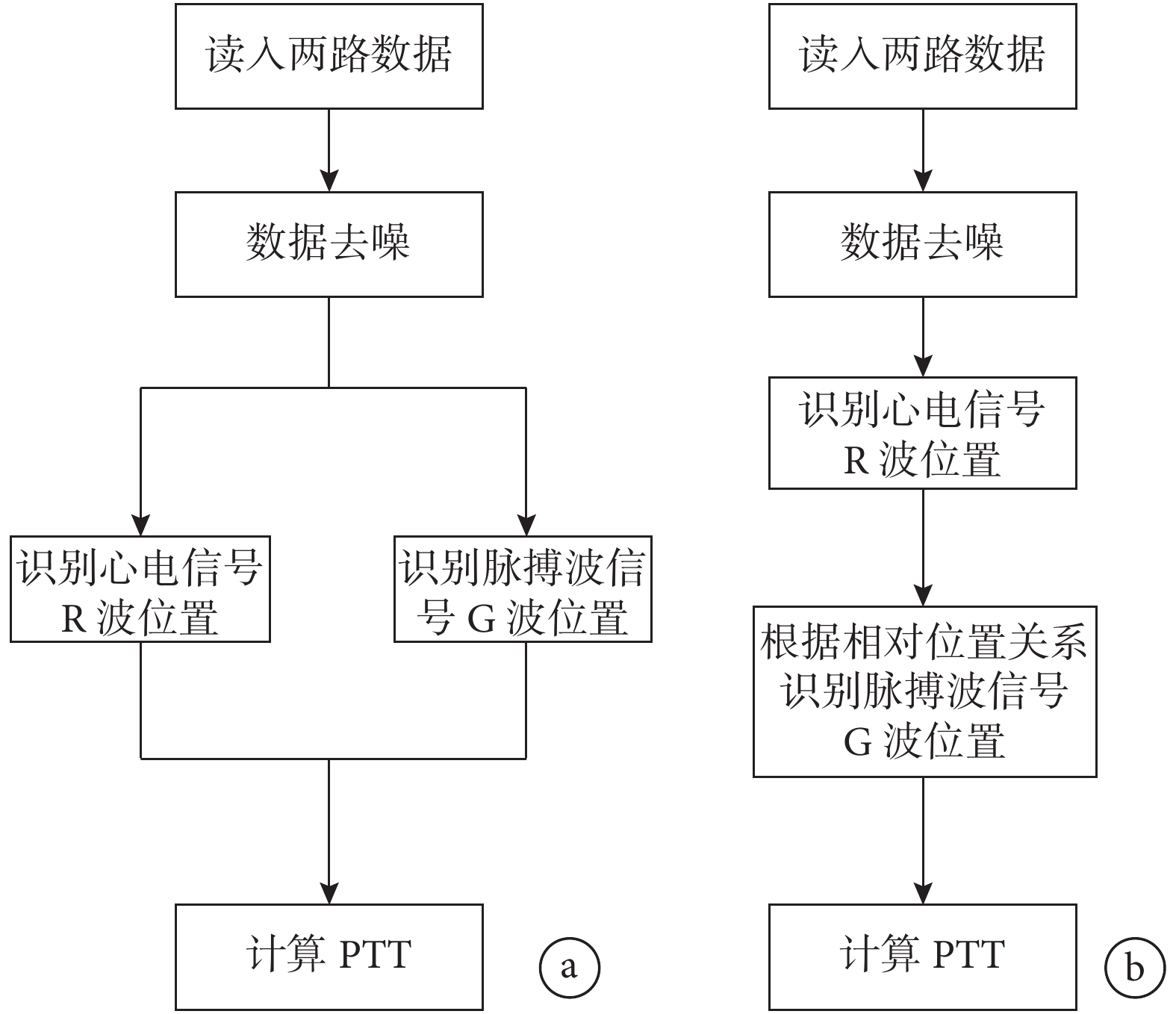

如圖 1 所示,PTT 指心電信號 R 波峰值點(R 點表示)與脈搏波信號主峰值點(G 點表示)之間的時間差值。計算 PTT 的關鍵在于對兩路信號特征點 R 波和 G 波的準確定位,PTT 檢測算法流程如圖 2 所示。傳統法檢測 PTT 流程如圖 2a 所示,在對數據去噪處理后對兩路同步的心電和脈搏波信號分別使用差分法或小波法檢測 R 波和 G 波位置。為檢測這些位置,在一個心跳周期中需要分別檢測兩路等長的數據長度。

圖1

PTT 的定義

Figure1.

Definition of PTT

圖1

PTT 的定義

Figure1.

Definition of PTT

圖2

PTT 檢測算法流程圖 a. 傳統法;b. WTDDD 法

Figure2.

Flow chart of PTT detection algorithm a. traditional method; b. WTDDD method

圖2

PTT 檢測算法流程圖 a. 傳統法;b. WTDDD 法

Figure2.

Flow chart of PTT detection algorithm a. traditional method; b. WTDDD method

由于使用同步心電和脈搏波信號,在一個心跳周期中 R 波和 G 波總是成對出現。心電信號 R 波屬于電信號,其領先于心室的機械運動[6];脈搏波的產生是由于心室機械性地收縮和舒張時,心室將血液射入主動脈所致,由此可知在同一個心跳周期中,脈搏波信號要滯后于心電信號,G 波總是在 R 波后面一定范圍內存在。因此在檢測 R 波位置后,根據兩路波形時域上的這個特點,利用 R 波與 G 波的相對位置關系,在脈搏波信號一定區間 (rr 為當前的 RR 間期)位置檢測 G 波即可(如圖 1 所示),這樣就可以縮短 G 波在脈搏波信號中的檢測范圍,減少計算量,如圖 2b 所示。在傳統方法中,特征點 R 波和 G 波檢測互不影響,其不能保證同一心跳周期檢測到的特征點成對出現。而 WTDDD 法中 G 波的檢測依賴于 R 波的檢測,只要成功檢測到 R 波,就能在其相應位置檢測到 G 波,因此能保證在一個心跳周期中檢測到的特征點是成對出現的,從而準確計算一個心跳周期中的 PTT。

2 脈搏波傳導時間的檢測算法

2.1 ECG 信號的R波檢測

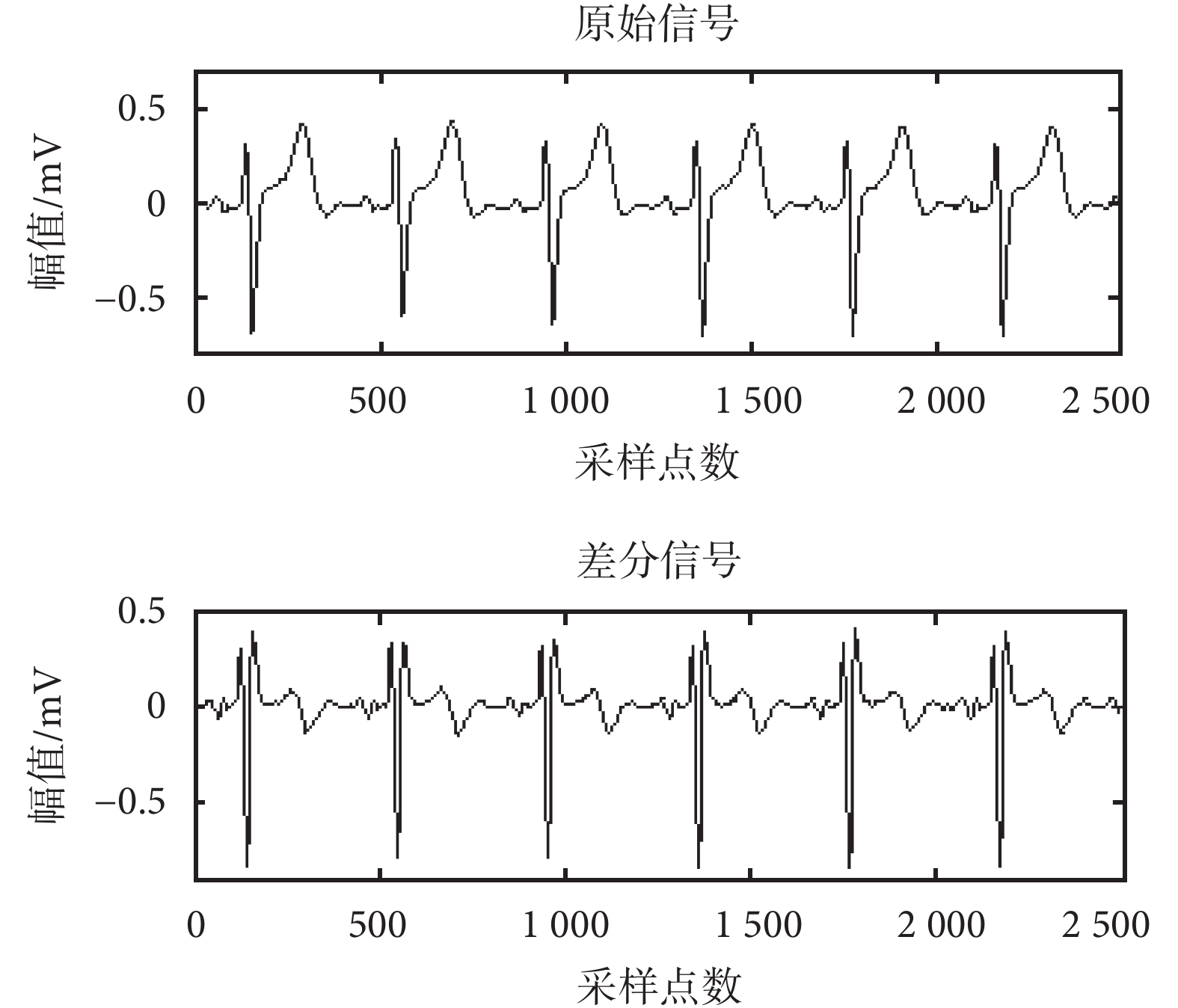

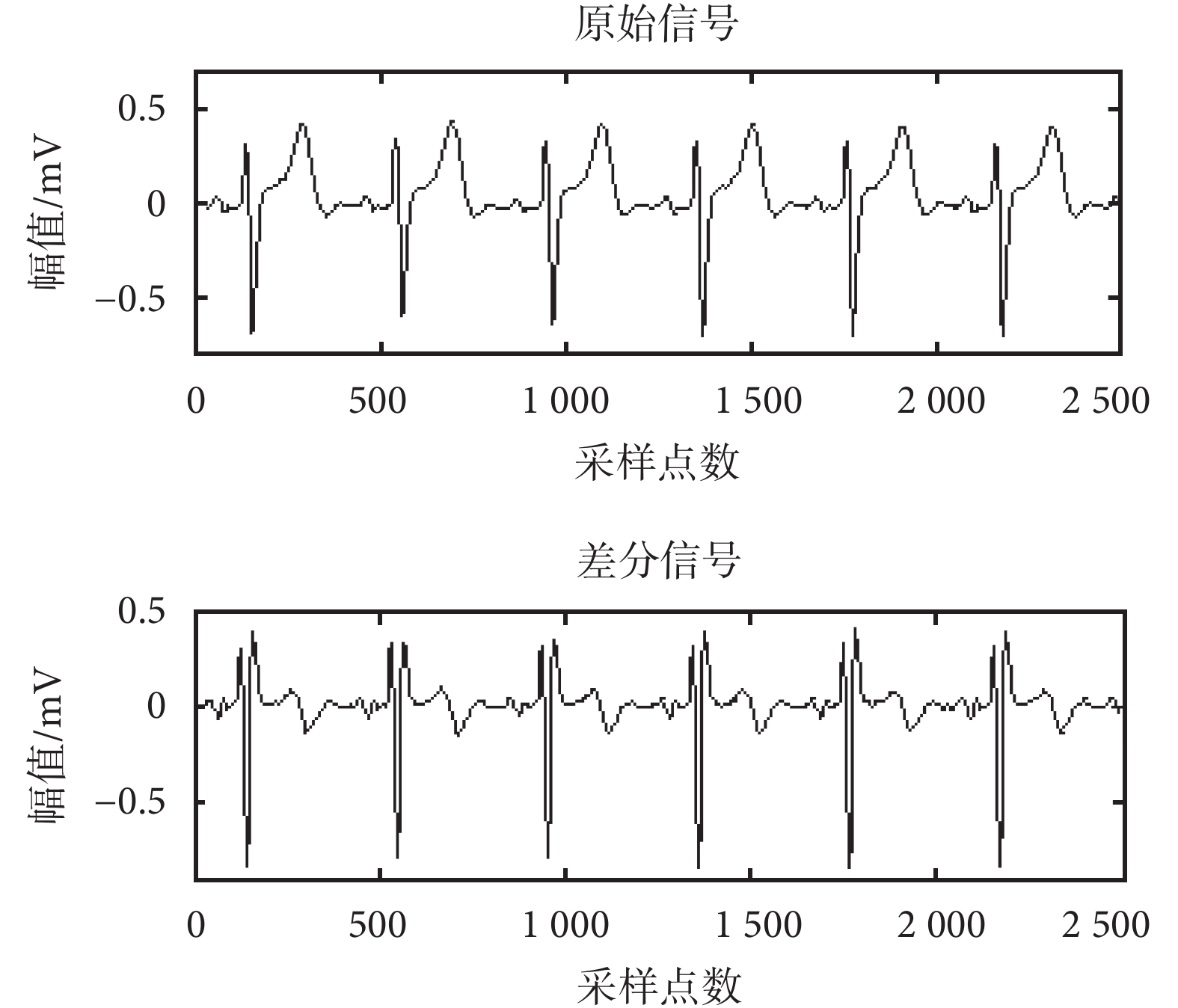

心電信號的 QRS 波變化較為劇烈,適合差分法進行檢測。對心電信號進行差分運算,差分方程為

| $y(n) = x(n + t) - x(n)$ |

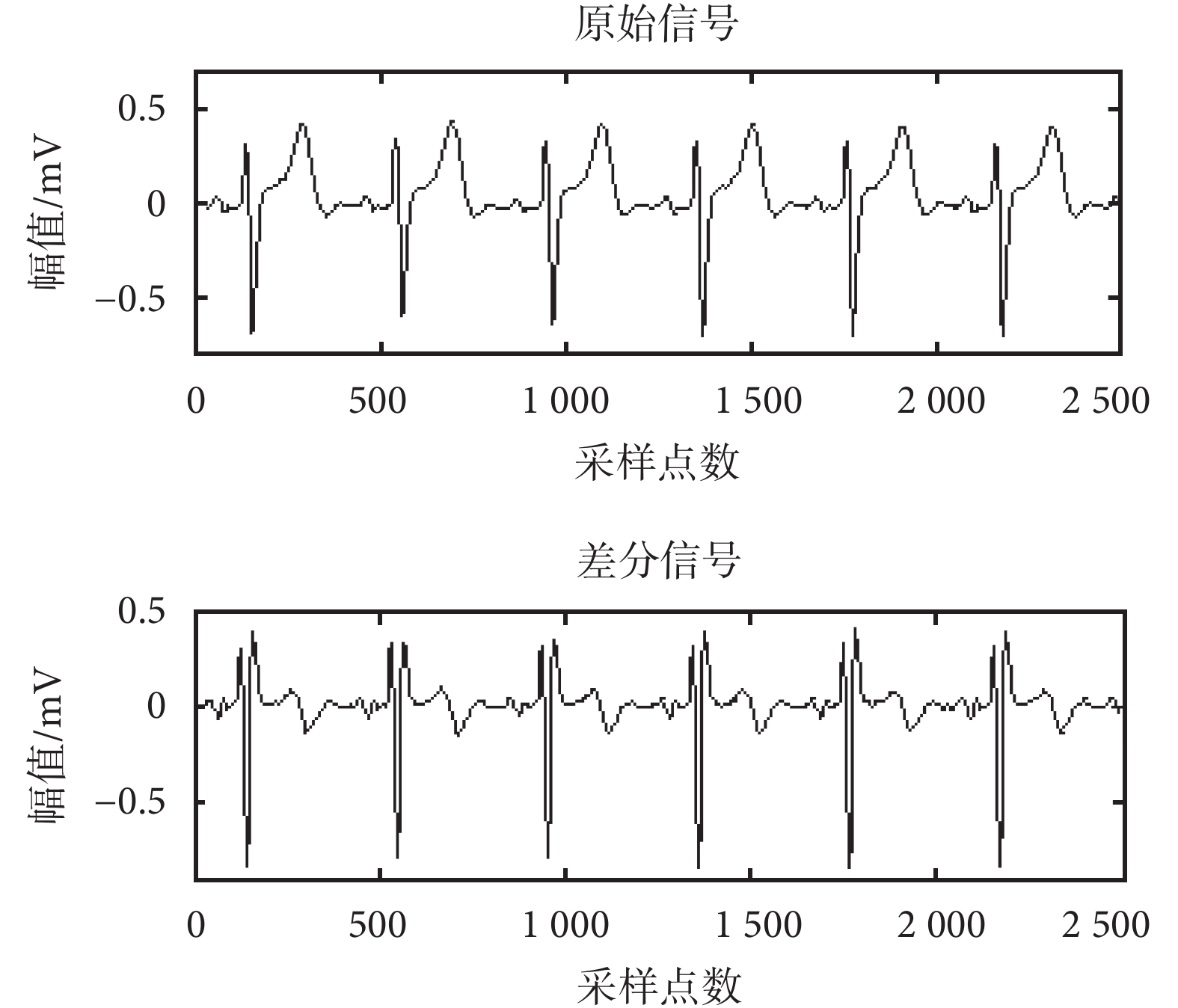

式中 x(n) 表示差分前信號,y(n)表示差分后信號,t 表示差分的時間差。實驗表明 t 取 0.02~0.04 s 時可使 QRS 波對應較好的差分負斜率。差分步長 , 為信號的采樣頻率。對心電信號的差分效果如圖 3 所示。

圖3

心電信號差分效果

Figure3.

Difference effect of ECG signal

圖3

心電信號差分效果

Figure3.

Difference effect of ECG signal

從圖 3 中可以看出,信號經過差分處理后,不僅削減了高 T 波對 R 波的檢測影響,同時拉大了 R 波對應差分負斜率與周圍數據的差距,使得閾值的設置更為容易。R 波的檢測可分為如下步驟:

(1)閾值初始化:將心電信號濾波處理后,選取比較穩定的 5 s 數據進行預處理,將數據等分成 5 段。根據信號的采樣頻率,選擇合適的差分步長 step,利用式(1)對數據進行差分運算,分別檢測每段中的差分最小值,去掉其中最大的最小值,剩下的差分最小值記為 ,對序列 C 取算術平均為 ,設定初始閾值 ;利用固定差分閾值 檢測這 5 s 數據中 R 波的位置并計算 RR 間期,利用前三個 RR 間期值確定閾值序列 ,對序列 rr 取算術平均為 rr0。

(2)R 波檢測:對信號按式(1)求差分,如果差分信號 ,則這個 m 位置對應原信號 QRS 波位置。原信號從 m 位置開始,在 范圍尋找局部最大值點,該最大值點可能是個 R 波位置;計算其與前一個 R 波的 RR 間期 ,如果 滿足 ,說明這個點為 R 波,記下其位置為 (i 從零開始)。

(3)R 波多檢、漏檢修正:為提高檢測率,利用 RR 間期的穩定性對 R 波進行多檢漏檢修正。當檢測到一個 R 波位置后,先計算當前的 RR 間期,若間期長度小于 0.5rr0,說明存在多檢,去掉其中幅值最小的一個 R 波;若間期長度大于 1.6rr0,說明存在漏檢,則降低檢測閾值,對當前樣本數據進行再一次檢測。

(4)閾值的更新:當檢測到一個新的 R 波點后,開始更新閾值:檢測信號在 的差分最小值,記為 ,并計算新的 RR 間隙 。用它們分別更新用于檢測下一周期的閾值序列為 、 ,對更新的序列 C 和 rr 同樣求算數平均,得到新的閾值 、rr0,計算新的閾值 。為避免高 T 波和噪聲的干擾,每檢測到一個 R 波后,都向前延時 200 ms 為起點,利用更新的閾值按照步驟(2)對下一個周期進行 R 波檢測。

2.2 PPG 信號主波的檢測

2.2.1 相對位置 RP 根據兩路波形時域上的特點,G 波總是滯后于 R 波一定區間。為研究這個區間的大小,本文引入了參數相對位置 RP,RP 指脈搏波信號 G 波在逐拍心率周期中的相對位置大小,其計算方法如式(2)所示。

| $RP(i) = \frac{{PPG{}_{G(i)} - EC{G_{R(i)}}}}{{rr(i)}}$ |

其中 為當前的 RR 間期, 為 G 波的位置, 為 R 波的位置。根據生理系統的穩定性,相對位置 RP 的大小應該是在一定范圍內變化。為確定 RP 大小的范圍,本文采集 5 例健康樣本(3 男 2 女)在靜息、運動、平息三種狀態下的心電和脈搏波數據,以及選取 MIMIC 數據庫中 5 例 ICU 患者(2 男 3 女)的心電和脈搏波信號數據,通過小波法和手動標注相結合的方法檢測 R 波和 G 波位置并根據式(2)計算相對位置 RP 的值 ,計算結果如表 1 所示。

從表 1 中可以看出 10 例樣本 G 波位置 在心率周期中相對位置 RP 的值 在最小值 0.261 3 與最大值 0.716 0 之間變化。為了避免漏檢,可適當放大 值的變化范圍為 0.2~0.75,即在 ~ ( , )范圍的脈搏波信號中尋找 G 波位置(見圖 1 )。

2.2.2 脈搏波主波的檢測 假設從 位置開始,脈搏波信號任意 4 個鄰接的點為: , , , ,如果滿足:

| $PP{G_{k + 1}} - PP{G_k} > 0$ |

| $PP{G_{k + 2}} - PP{G_{k + 1}} > 0$ |

| $PP{G_{k + 3}} - PP{G_{k + 2}} < 0$ |

則 可能為脈搏波主波峰值點,判斷其是否滿足幅值條件(相鄰兩主波幅值變化不超過 70%),若滿足則認為該點是脈搏波主波 G 位置,記為 ,同時結束該段的檢測,根據式(6)計算該周期的 PTT,其中 為信號的采樣頻率。

| $PTT(i) = (PP{G_{G(i)}} - EC{G_{R(i)}})/{f_s}$ |

為提高檢測效率,在檢測過程中動態修改 的值自適應更改檢測區間。利用 R 波檢測閾值更新思想,首先設定閾值序列 ,當找到滿足條件的脈搏波 G 波點后,根據式(2)計算相應 RP(i),同時更新閾值序列為 ,對 rp 求算術平均 ,則用于下一個主波 G 檢測的范圍值為 ,其中 取 0.75~0.95。

2.3 算法運算量分析

設用同一種方法對一個心跳周期波形數據檢測 R 波和 G 波所用時間相等,都為 t,誤檢的修正時間忽略不計,則傳統法檢測一個 PTT 所用的時間為 。本文提出的 WTDDD 法是根據 R 波與 G 波的相對位置關系檢測 G 波,在一個心跳周期脈搏波信號中檢測 G 波用到的最大數據長度為 0.55 rr(i),而 G 波主要存在前部分 0.275 rr(i) 的數據段中,同時算法中設定一旦檢測到滿足條件的 G 波位置,則跳出該檢測段,并運用動態相對位置 RP 的值更新 來自適應修改檢測區間,因此實際的檢測長度將會小于 0.275 rr(i),從而 WTDDD 法檢測一個 PTT 總的計算時間 ,比傳統法計算量少了近 36.3%。另一方面由于差分法沒有大量的乘法運算,比小波法運算量小,故三種算法檢測 PTT 所需時間大小為 。

3 實驗結果與分析

3.1 實驗安排

3.1.1 實驗數據選用 考慮到采集對象年齡和健康狀況可能對所提出算法產生影響,實驗選用兩種數據進行驗證。第一種:使用實驗室多道生理信號采集系統,同步采集 30 例年齡在 20~30 歲健康樣本(20 男 10 女)分別在靜息、運動、平息(運動休息 1 h 后的狀態)三種狀態下心電和手指脈搏波信號共 90 組數據,每組數據長度為 5 min,采樣頻率設為 400 Hz;第二種:選用美國麻省理工學院 MIMIC 數據庫中 30 例患者(10 男 20 女)在 ICU 病房同步采集的心電和脈搏波數據,患者年齡 50~80 歲,不同程度患有呼吸衰竭、心力衰竭、肺水腫等疾病,每位患者使用的數據長度是 10 min。

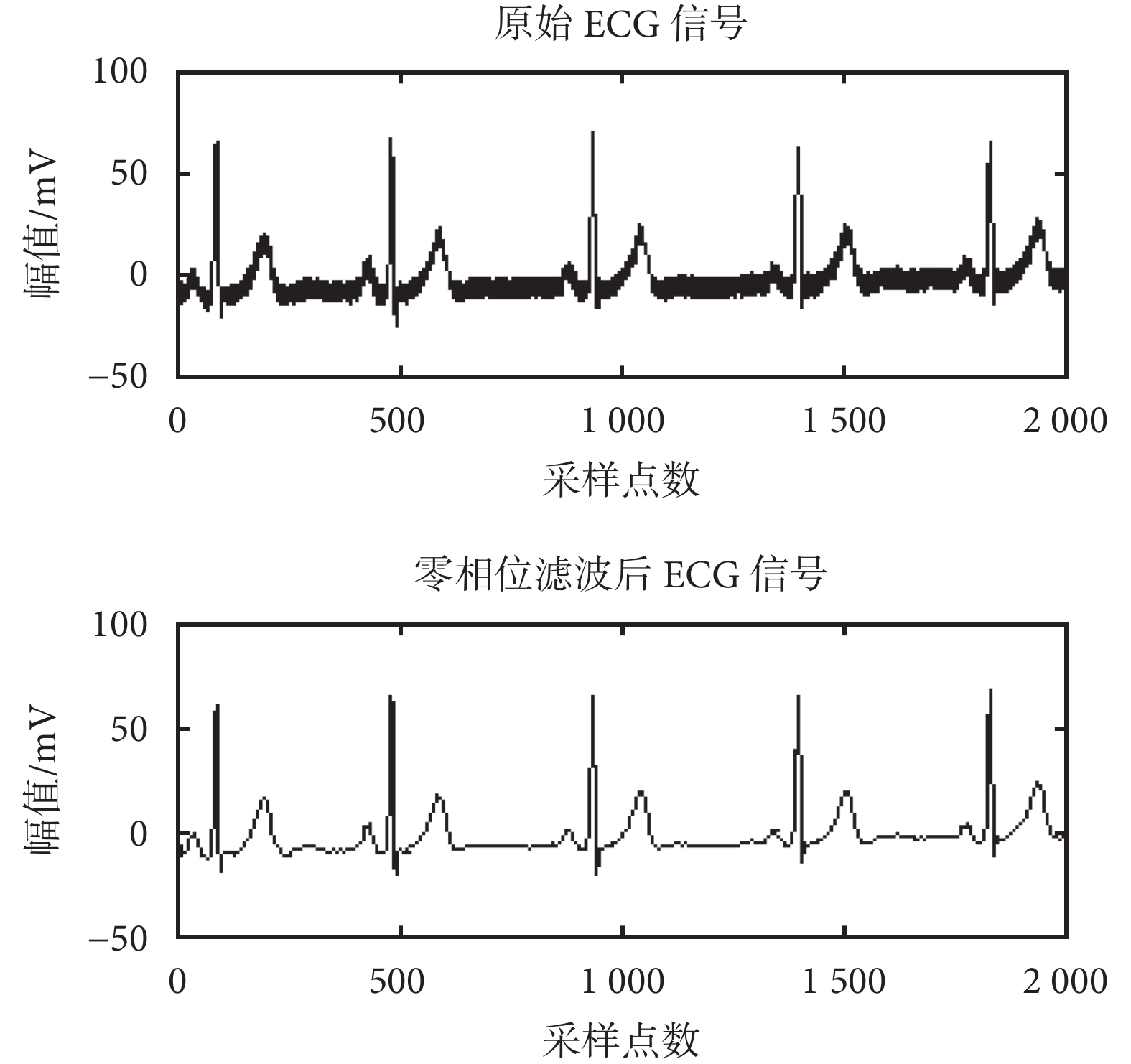

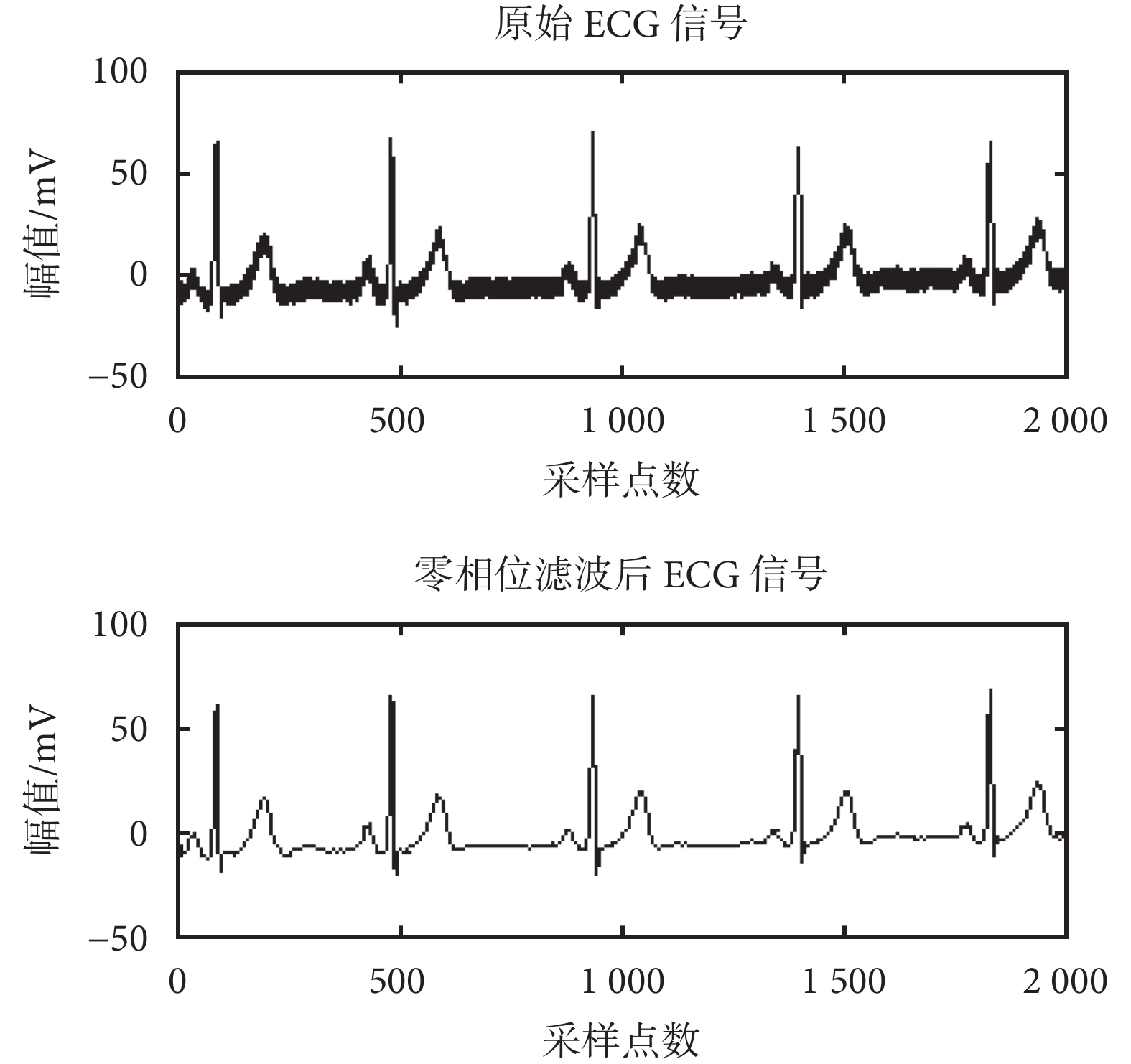

3.1.2 實驗數據預處理 心電與脈搏波信號都屬于人體微弱的非平穩信號,在采集的過程易受人為或環境中的噪聲干擾,信號進行特征點檢測之前,要先進行濾波處理。普通的整系數濾波器在對信號進行濾波時,會使信號產生相移從而改變 PTT 的大小。零相位數字濾波器具有零相移特性,其基本原理是利用正向時間序列和翻轉時間序列通過濾波器時相移相互抵消[13]。本文設計了截止頻率分別為 50、40 Hz 的低通數字濾波器,根據零相位濾波器的原理,分別對心電和脈搏波信號進行零相位濾波,在濾除 50 Hz 工頻干擾以及肌電干擾等高頻噪聲的同時能保證信號濾波前后很好的零相位失真。

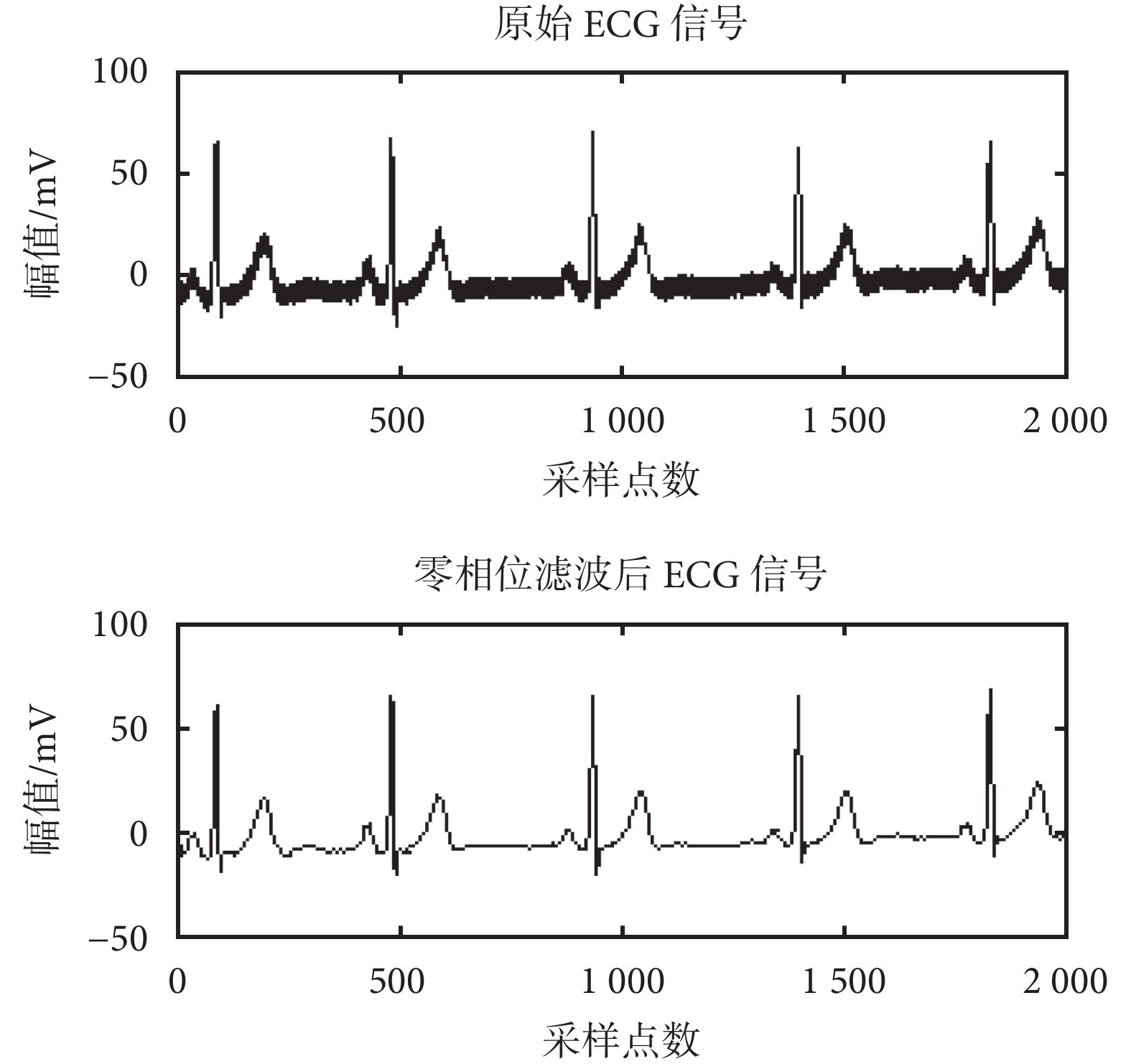

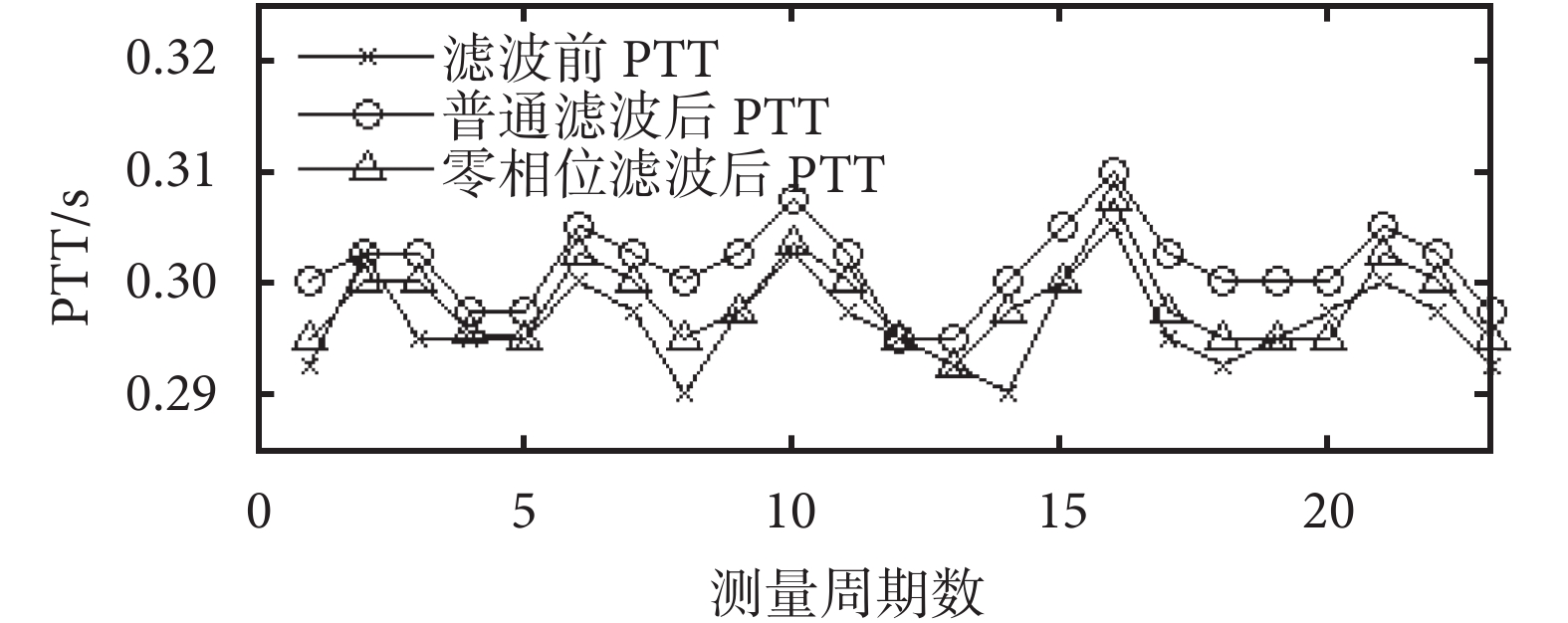

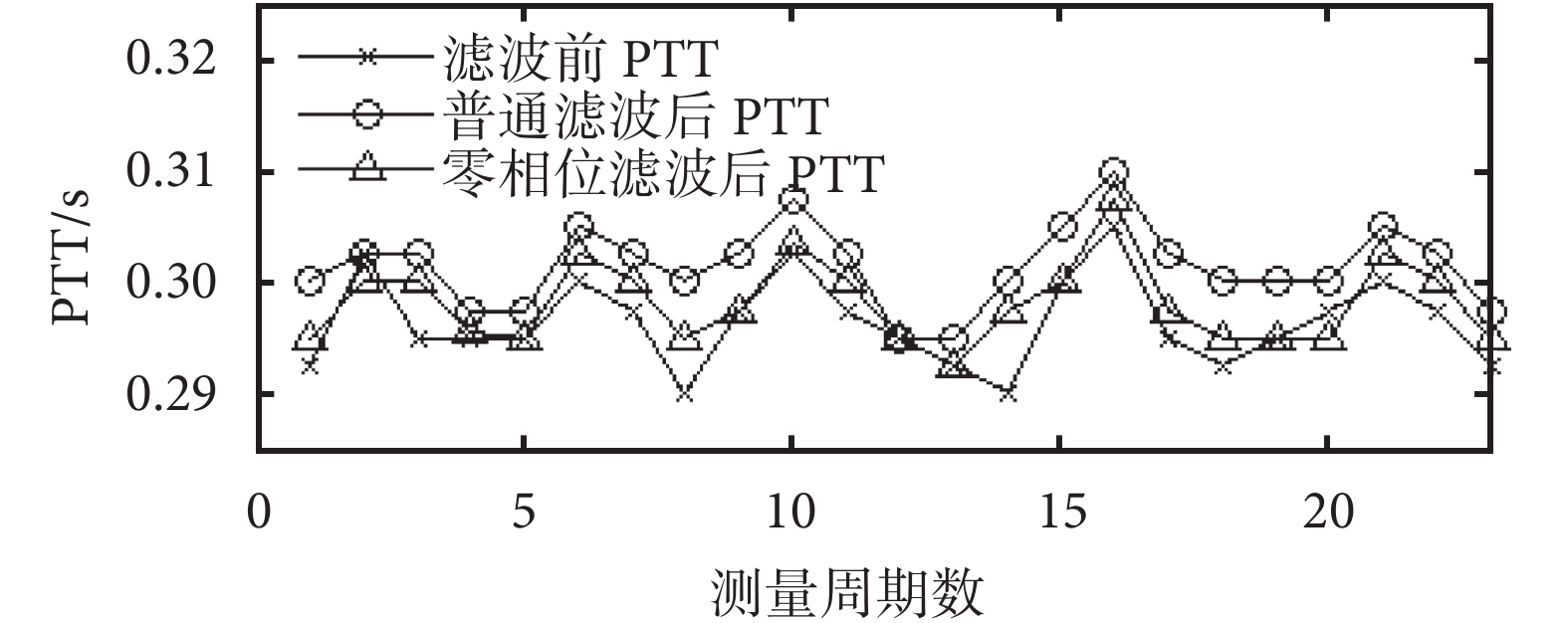

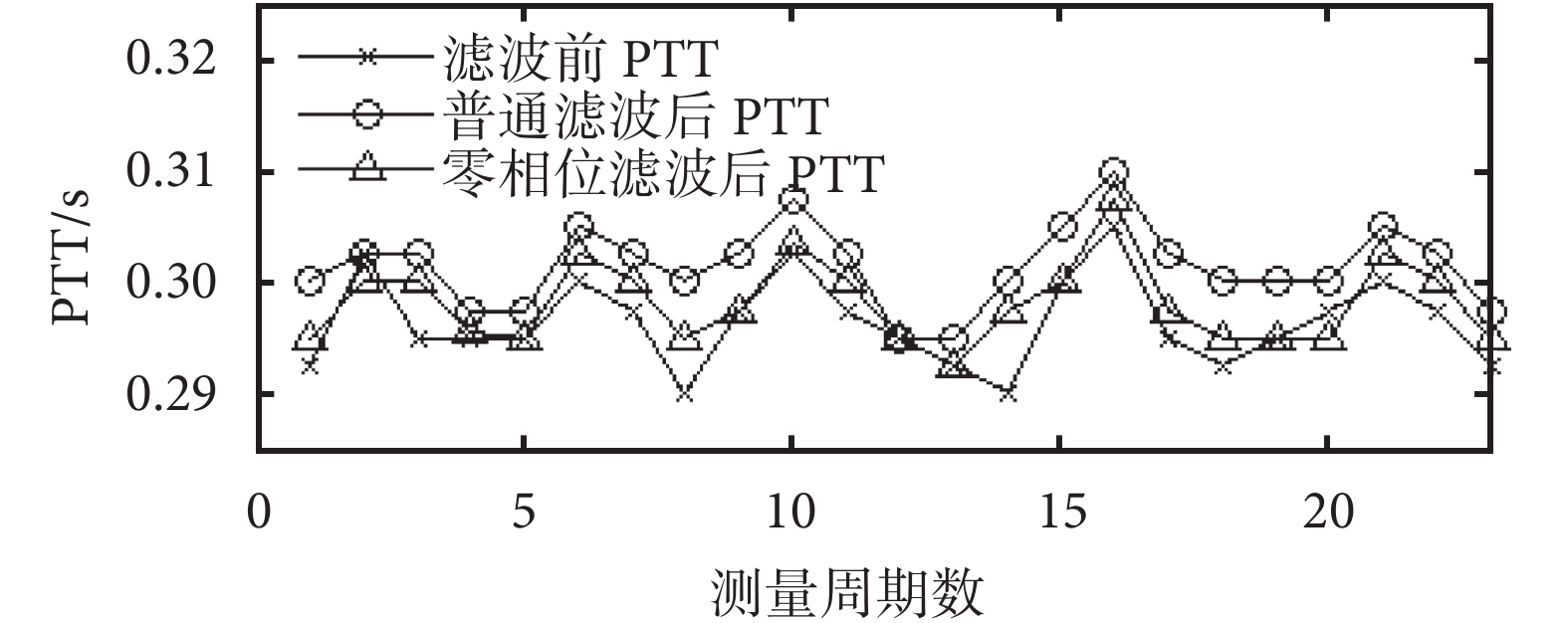

心電信號經過零相位低通濾波后的效果如圖 4 所示。計算了 60 例樣本分別在零相位濾波、普通濾波前后 PTT 的變化值。計算結果表明經過零相位濾波后,PTT 變化較小,平均變化 1.6 ms,最大變化 4.3 ms;而經過普通濾波后,PTT 平均變化 4.9 ms,最大變化 8.3 ms。圖 5 是某例健康樣本(編號 1)20 s 內,數據在濾波前、普通濾波后、零相位濾波后計算的 PTT 值,從圖中可以看出,經過普通濾波后 PTT 明顯變大,而經過零相位濾波后 PTT 變化較小。

圖4

心電信號濾波前后波形

Figure4.

ECG before and after filtering

圖4

心電信號濾波前后波形

Figure4.

ECG before and after filtering

圖5

濾波前后 PTT 的變化

Figure5.

Changes of PTT before and after filtering

圖5

濾波前后 PTT 的變化

Figure5.

Changes of PTT before and after filtering

3.2 結果分析

數據經過濾波處理后,利用本文所提出的檢測算法對 30 例實驗室采集的健康樣本和 30 例 MIMIC 數據庫中患者樣本共 120 組數據進行 PTT 檢測,并與傳統小波法、差分法進行對比。三種方法檢測 PTT 統計結果如表 2 所示。相比小波法、差分法,本文方法可以有效地提高脈搏波 G 波檢測的準確率,使 PTT 計算準確率提高。而使用小波法、差分法檢測時,脈搏波 G 波出現了大量的漏檢。

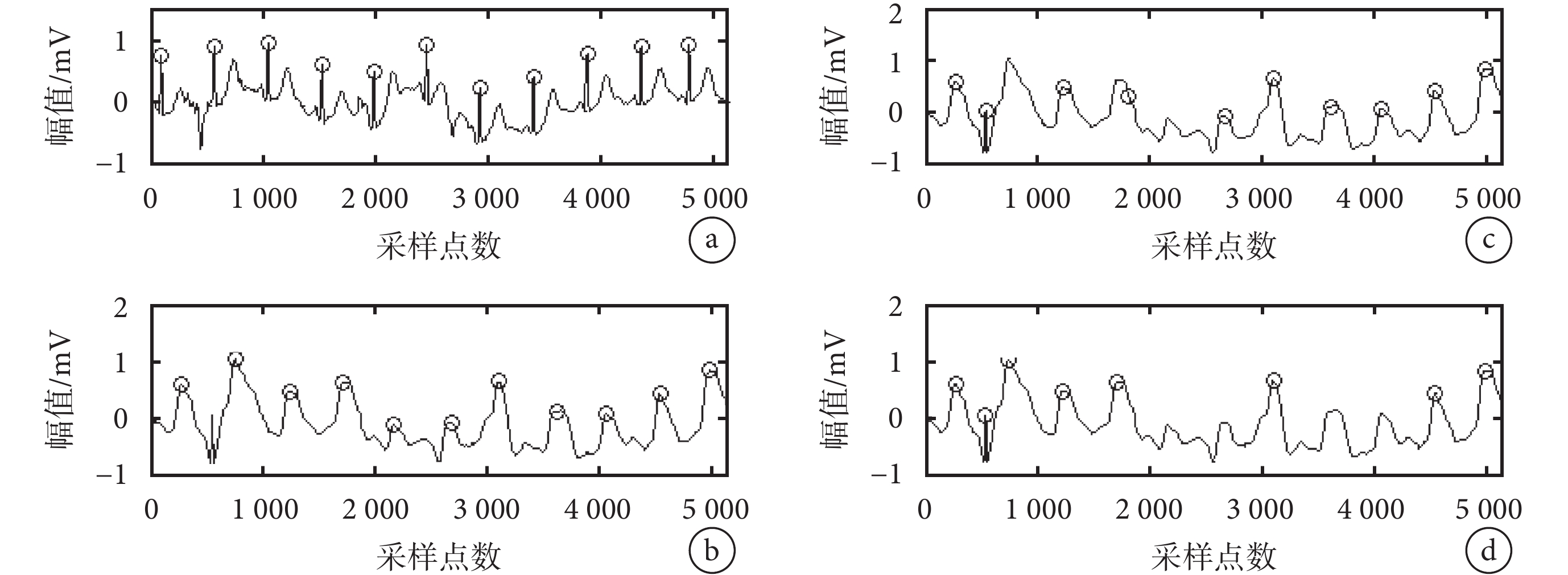

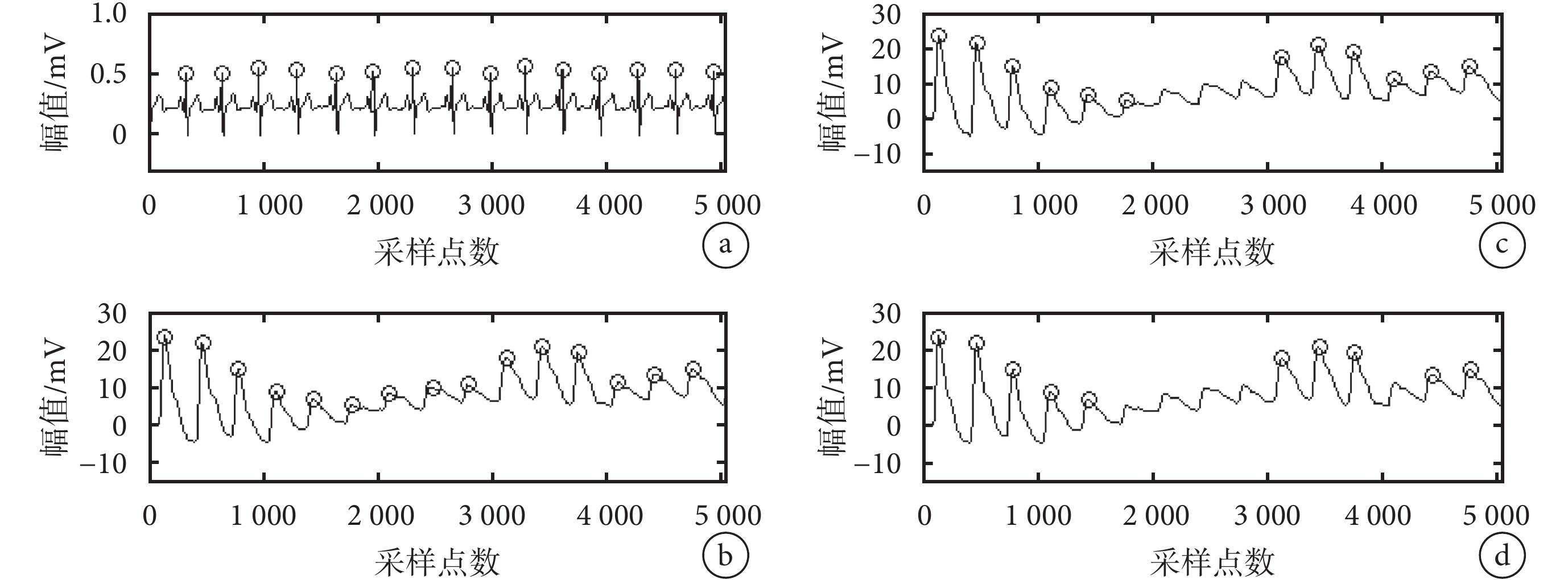

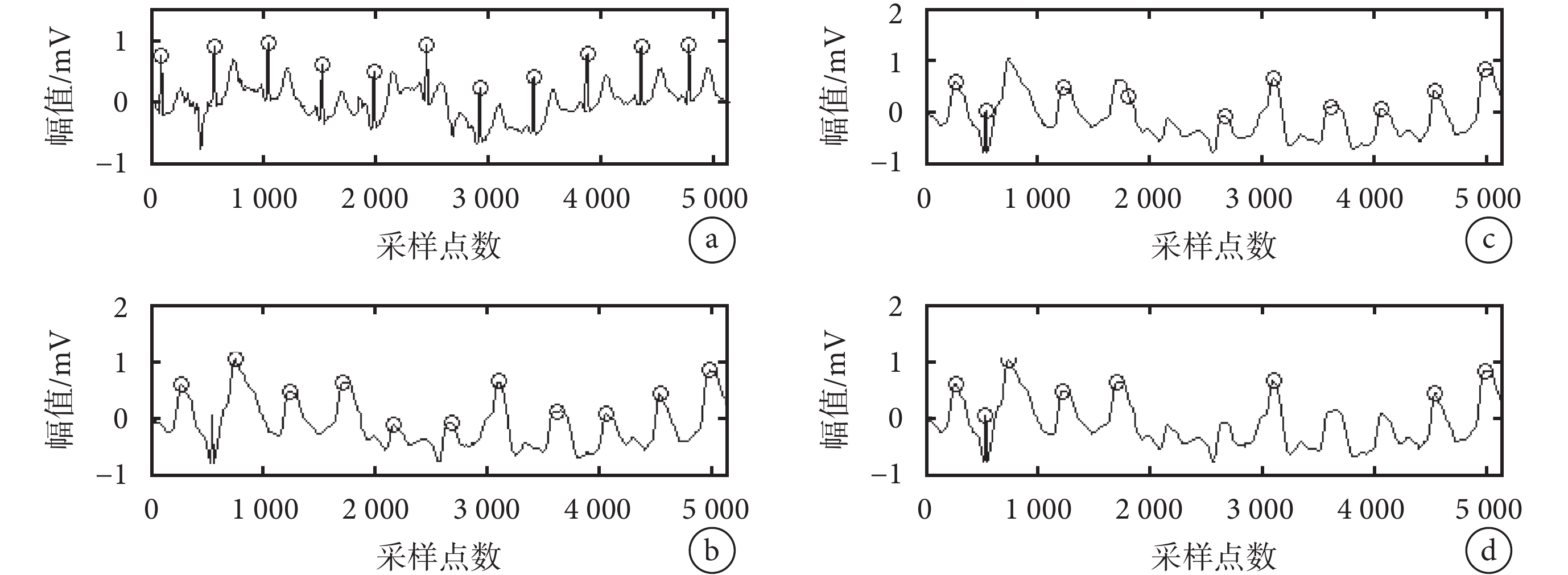

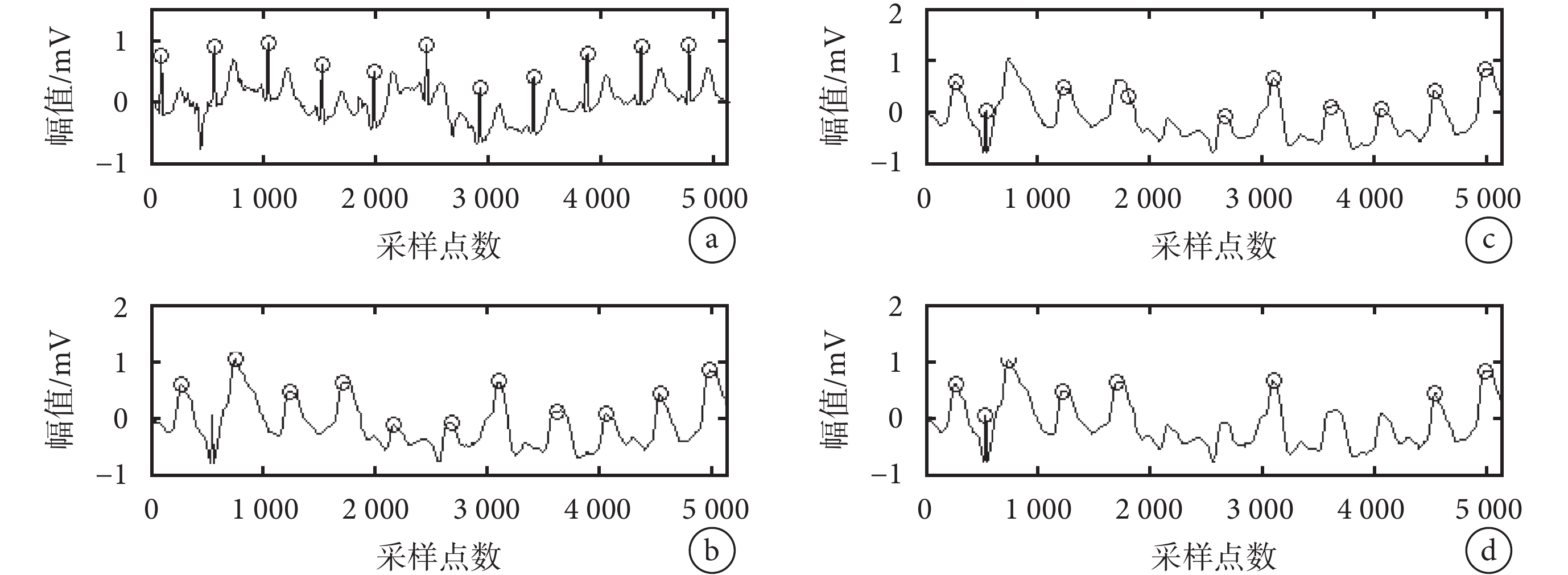

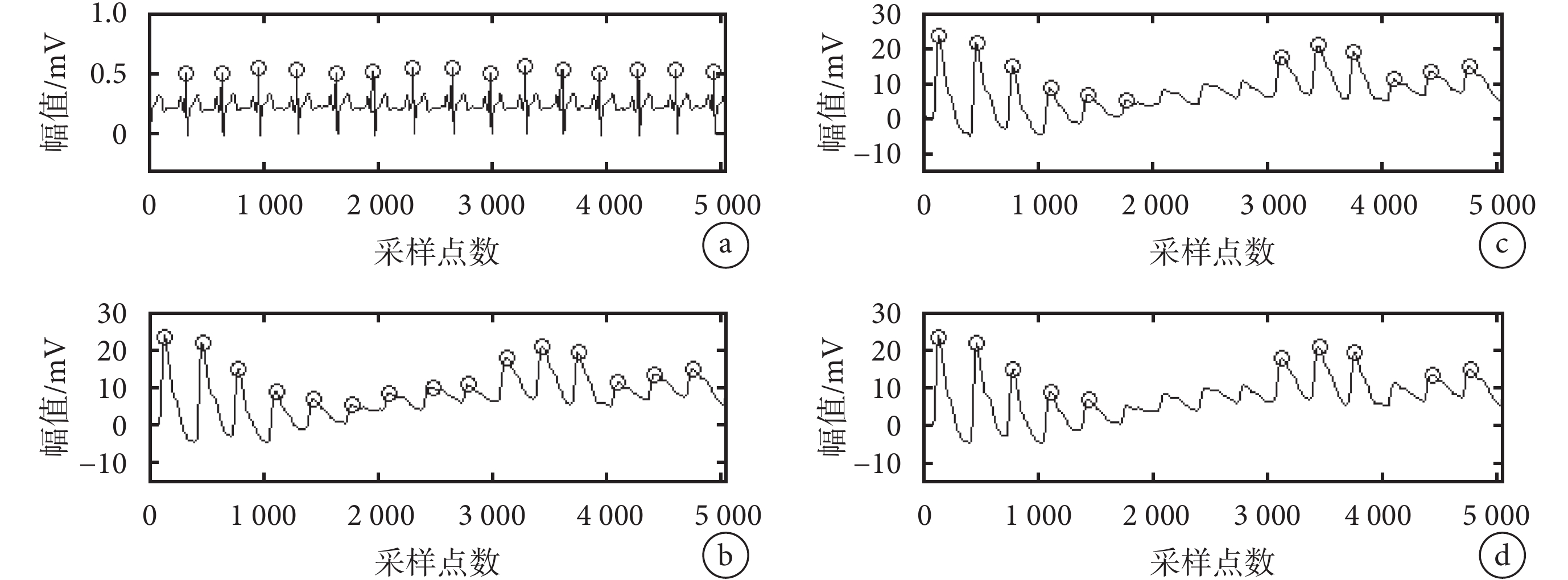

圖 6 和圖 7 分別是患者樣本(編號 254 數據的一段)和健康樣本(編號 4 數據的一段)脈搏波不穩定時三種方法檢測 PTT 的結果,其中每幅圖的 a 圖為三種方法對心電信號 R 波的檢測結果,b、c、d 圖分別是本文所提出的 WTDDD 法、小波法、差分法對脈搏波信號 G 波的檢測結果。在數據采集過程中心電信號較為穩定,WTDDD 法、小波法和差分法提取 R 波的準確率都比較高。但由于脈搏波信號容易受手指移動和血管血流量影響而產生較大波動,在幅值變化明顯的波段,小波法和差分法提取 G 波容易產生漏檢,從而造成 PTT 計算錯誤。在 WTDDD 法中,R 波檢測準確性直接影響到 G 波的檢測,本文利用差分負斜率和 RR 間期雙閾值檢測 R 波,并結合了可變閾值的思想,能夠保證心電信號 R 波檢測有足夠好的準確度。在正確檢測 R 波位置后,根據 R 波與 G 波的相對位置關系檢測 G 波,避免了其它波形的干擾,提高了 G 波檢測的準確率,使檢測到的 R 波和 G 波在一個周期中成對出現,從而提高了 PTT 計算的準確率。

圖6

患者樣本(編號 254)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure6.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the patient sample (No.254) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

圖6

患者樣本(編號 254)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure6.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the patient sample (No.254) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

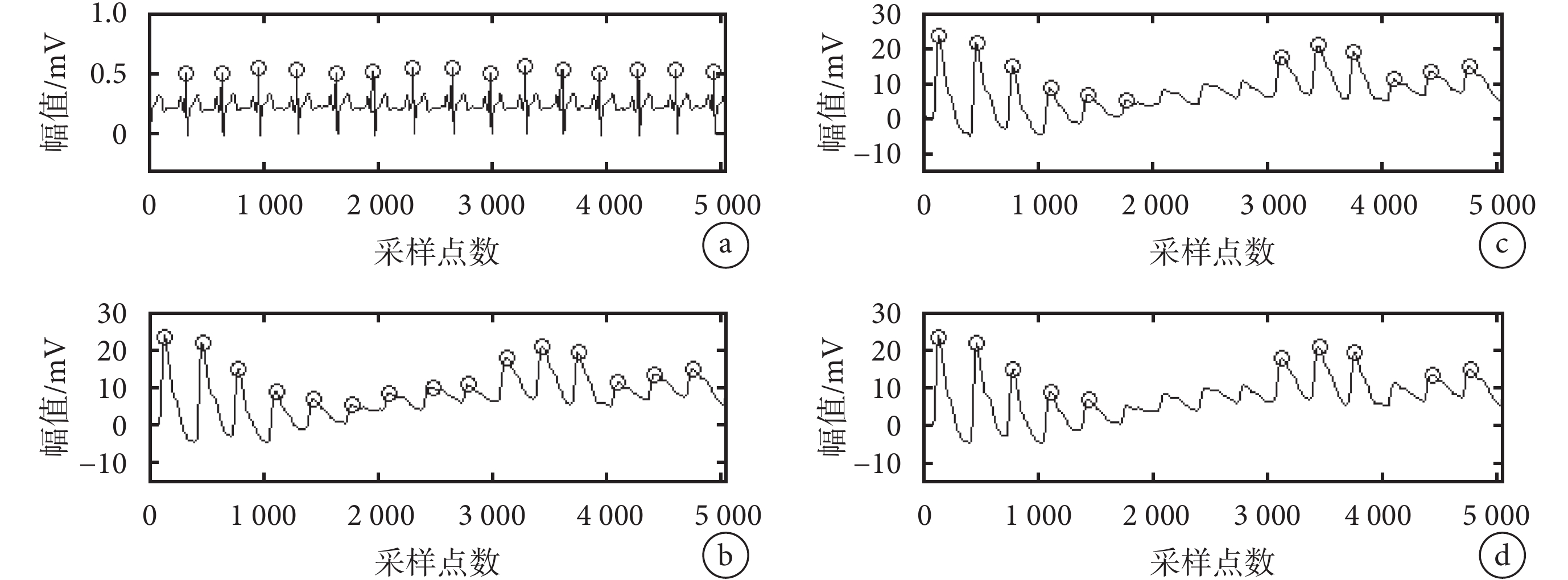

圖7

健康樣本(編號 4)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure7.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the healthy sample (No.4) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

圖7

健康樣本(編號 4)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure7.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the healthy sample (No.4) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

4 結論

提出了一種基于波形時域特征和動態差分閾值相結合的 PTT 檢測方法,以心電信號 R 波為起點、脈搏波主波為終點計算 PTT。根據心電和光電容積脈搏波信號時域上的特點,在定位心電信號 R 波位置后,利用 R 波的位置定位脈搏波主波的位置,縮短了脈搏波主波的檢測區間。與傳統 PTT 檢測方法相比,該方法運算量較少。實驗表明,該方法特征點檢測率高、適應性較強,在脈搏波幅值不穩定時仍能準確地定位主波位置,保證了 PTT 計算的準確性。

引言

心血管疾病(cardiovascular diseases,CVD)的防治是我國當今社會人群健康所面臨的重要公共衛生問題[1]。人體脈搏波中所包含的生理病理信息能為 CVD 的診斷和治療提供重要依據,脈搏波所表現的形態、強度、速度(或傳導時間)等方面的綜合信息在相當程度上反映出人體心血管系統的許多生理與病理特征[2]。其中,脈搏波傳導時間(pulse transit time,PTT)作為一個重要生理參數,已廣泛應用于心輸出量、血液動力學、血管變化、動脈血壓等心血管系統的研究中[3-6]。尤其是在動脈血壓測量中,因其能提供一種無創、連續、舒適的血壓測量方法而備受重視[7-10]。

PTT 指的是動脈脈壓波從主動脈瓣到達周圍血管所用的時間。常用的 PTT 計算方法是結合兩路同步心電(electrocardiogram,ECG)信號和光電容積脈搏波(photoplethysmography,PPG)信號,以心電信號 R 波為起點、脈搏波信號某一特征點為終點計算 PTT,該特征點可選取脈搏波信號的起點[3]、一階微分最大值點[5]、主波峰值點[7]等。脈搏波信號主波峰值點檢測簡單有效,且在血壓無創測量中,以其為終點計算的 PTT 與血壓相關性最高[10],因此得到更多應用。

目前 PTT 檢測方法主要是依據心電和脈搏波信號特征點檢測算法而提出的,使用小波變換法[7, 10]或差分法[11-12]檢測兩路信號特征點并根據特征點計算出 PTT。由于 PTT 指兩路信號同一心跳周期特征點之間的時間差,計算 PTT 需要成對的特征點,任一路信號特征點的誤檢和漏檢都會影響 PTT 計算。傳統方法檢測兩路信號特征點是兩個相互獨立的過程,在同一周期各路信號特征點可能會出現漏檢,導致在一個周期中檢測到的特征點不成對出現,從而使 PTT 計算錯誤,同時對兩路信號分別進行特征點檢測具有一定的計算量。本文在研究心電和脈搏波信號時域特征的基礎上,提出了一種波形時域和動態差分(waveform time domain and dynamic difference,WTDDD)相結合的 PTT 檢測方法,首先利用動態差分閾值檢測心電信號 R 波位置,再根據心電和脈搏波信號時域特性,利用 R 波與脈搏波主波之間的相對位置關系縮短脈搏波主波檢測區間,以減少檢測脈搏波主波的計算量,同時使檢測到的心電信號 R 波和脈搏波信號主波在同一心跳周期中成對出現,提高 PTT 的計算準確率。

1 脈搏波傳導時間的測量原理

如圖 1 所示,PTT 指心電信號 R 波峰值點(R 點表示)與脈搏波信號主峰值點(G 點表示)之間的時間差值。計算 PTT 的關鍵在于對兩路信號特征點 R 波和 G 波的準確定位,PTT 檢測算法流程如圖 2 所示。傳統法檢測 PTT 流程如圖 2a 所示,在對數據去噪處理后對兩路同步的心電和脈搏波信號分別使用差分法或小波法檢測 R 波和 G 波位置。為檢測這些位置,在一個心跳周期中需要分別檢測兩路等長的數據長度。

圖1

PTT 的定義

Figure1.

Definition of PTT

圖1

PTT 的定義

Figure1.

Definition of PTT

圖2

PTT 檢測算法流程圖 a. 傳統法;b. WTDDD 法

Figure2.

Flow chart of PTT detection algorithm a. traditional method; b. WTDDD method

圖2

PTT 檢測算法流程圖 a. 傳統法;b. WTDDD 法

Figure2.

Flow chart of PTT detection algorithm a. traditional method; b. WTDDD method

由于使用同步心電和脈搏波信號,在一個心跳周期中 R 波和 G 波總是成對出現。心電信號 R 波屬于電信號,其領先于心室的機械運動[6];脈搏波的產生是由于心室機械性地收縮和舒張時,心室將血液射入主動脈所致,由此可知在同一個心跳周期中,脈搏波信號要滯后于心電信號,G 波總是在 R 波后面一定范圍內存在。因此在檢測 R 波位置后,根據兩路波形時域上的這個特點,利用 R 波與 G 波的相對位置關系,在脈搏波信號一定區間 (rr 為當前的 RR 間期)位置檢測 G 波即可(如圖 1 所示),這樣就可以縮短 G 波在脈搏波信號中的檢測范圍,減少計算量,如圖 2b 所示。在傳統方法中,特征點 R 波和 G 波檢測互不影響,其不能保證同一心跳周期檢測到的特征點成對出現。而 WTDDD 法中 G 波的檢測依賴于 R 波的檢測,只要成功檢測到 R 波,就能在其相應位置檢測到 G 波,因此能保證在一個心跳周期中檢測到的特征點是成對出現的,從而準確計算一個心跳周期中的 PTT。

2 脈搏波傳導時間的檢測算法

2.1 ECG 信號的R波檢測

心電信號的 QRS 波變化較為劇烈,適合差分法進行檢測。對心電信號進行差分運算,差分方程為

| $y(n) = x(n + t) - x(n)$ |

式中 x(n) 表示差分前信號,y(n)表示差分后信號,t 表示差分的時間差。實驗表明 t 取 0.02~0.04 s 時可使 QRS 波對應較好的差分負斜率。差分步長 , 為信號的采樣頻率。對心電信號的差分效果如圖 3 所示。

圖3

心電信號差分效果

Figure3.

Difference effect of ECG signal

圖3

心電信號差分效果

Figure3.

Difference effect of ECG signal

從圖 3 中可以看出,信號經過差分處理后,不僅削減了高 T 波對 R 波的檢測影響,同時拉大了 R 波對應差分負斜率與周圍數據的差距,使得閾值的設置更為容易。R 波的檢測可分為如下步驟:

(1)閾值初始化:將心電信號濾波處理后,選取比較穩定的 5 s 數據進行預處理,將數據等分成 5 段。根據信號的采樣頻率,選擇合適的差分步長 step,利用式(1)對數據進行差分運算,分別檢測每段中的差分最小值,去掉其中最大的最小值,剩下的差分最小值記為 ,對序列 C 取算術平均為 ,設定初始閾值 ;利用固定差分閾值 檢測這 5 s 數據中 R 波的位置并計算 RR 間期,利用前三個 RR 間期值確定閾值序列 ,對序列 rr 取算術平均為 rr0。

(2)R 波檢測:對信號按式(1)求差分,如果差分信號 ,則這個 m 位置對應原信號 QRS 波位置。原信號從 m 位置開始,在 范圍尋找局部最大值點,該最大值點可能是個 R 波位置;計算其與前一個 R 波的 RR 間期 ,如果 滿足 ,說明這個點為 R 波,記下其位置為 (i 從零開始)。

(3)R 波多檢、漏檢修正:為提高檢測率,利用 RR 間期的穩定性對 R 波進行多檢漏檢修正。當檢測到一個 R 波位置后,先計算當前的 RR 間期,若間期長度小于 0.5rr0,說明存在多檢,去掉其中幅值最小的一個 R 波;若間期長度大于 1.6rr0,說明存在漏檢,則降低檢測閾值,對當前樣本數據進行再一次檢測。

(4)閾值的更新:當檢測到一個新的 R 波點后,開始更新閾值:檢測信號在 的差分最小值,記為 ,并計算新的 RR 間隙 。用它們分別更新用于檢測下一周期的閾值序列為 、 ,對更新的序列 C 和 rr 同樣求算數平均,得到新的閾值 、rr0,計算新的閾值 。為避免高 T 波和噪聲的干擾,每檢測到一個 R 波后,都向前延時 200 ms 為起點,利用更新的閾值按照步驟(2)對下一個周期進行 R 波檢測。

2.2 PPG 信號主波的檢測

2.2.1 相對位置 RP 根據兩路波形時域上的特點,G 波總是滯后于 R 波一定區間。為研究這個區間的大小,本文引入了參數相對位置 RP,RP 指脈搏波信號 G 波在逐拍心率周期中的相對位置大小,其計算方法如式(2)所示。

| $RP(i) = \frac{{PPG{}_{G(i)} - EC{G_{R(i)}}}}{{rr(i)}}$ |

其中 為當前的 RR 間期, 為 G 波的位置, 為 R 波的位置。根據生理系統的穩定性,相對位置 RP 的大小應該是在一定范圍內變化。為確定 RP 大小的范圍,本文采集 5 例健康樣本(3 男 2 女)在靜息、運動、平息三種狀態下的心電和脈搏波數據,以及選取 MIMIC 數據庫中 5 例 ICU 患者(2 男 3 女)的心電和脈搏波信號數據,通過小波法和手動標注相結合的方法檢測 R 波和 G 波位置并根據式(2)計算相對位置 RP 的值 ,計算結果如表 1 所示。

從表 1 中可以看出 10 例樣本 G 波位置 在心率周期中相對位置 RP 的值 在最小值 0.261 3 與最大值 0.716 0 之間變化。為了避免漏檢,可適當放大 值的變化范圍為 0.2~0.75,即在 ~ ( , )范圍的脈搏波信號中尋找 G 波位置(見圖 1 )。

2.2.2 脈搏波主波的檢測 假設從 位置開始,脈搏波信號任意 4 個鄰接的點為: , , , ,如果滿足:

| $PP{G_{k + 1}} - PP{G_k} > 0$ |

| $PP{G_{k + 2}} - PP{G_{k + 1}} > 0$ |

| $PP{G_{k + 3}} - PP{G_{k + 2}} < 0$ |

則 可能為脈搏波主波峰值點,判斷其是否滿足幅值條件(相鄰兩主波幅值變化不超過 70%),若滿足則認為該點是脈搏波主波 G 位置,記為 ,同時結束該段的檢測,根據式(6)計算該周期的 PTT,其中 為信號的采樣頻率。

| $PTT(i) = (PP{G_{G(i)}} - EC{G_{R(i)}})/{f_s}$ |

為提高檢測效率,在檢測過程中動態修改 的值自適應更改檢測區間。利用 R 波檢測閾值更新思想,首先設定閾值序列 ,當找到滿足條件的脈搏波 G 波點后,根據式(2)計算相應 RP(i),同時更新閾值序列為 ,對 rp 求算術平均 ,則用于下一個主波 G 檢測的范圍值為 ,其中 取 0.75~0.95。

2.3 算法運算量分析

設用同一種方法對一個心跳周期波形數據檢測 R 波和 G 波所用時間相等,都為 t,誤檢的修正時間忽略不計,則傳統法檢測一個 PTT 所用的時間為 。本文提出的 WTDDD 法是根據 R 波與 G 波的相對位置關系檢測 G 波,在一個心跳周期脈搏波信號中檢測 G 波用到的最大數據長度為 0.55 rr(i),而 G 波主要存在前部分 0.275 rr(i) 的數據段中,同時算法中設定一旦檢測到滿足條件的 G 波位置,則跳出該檢測段,并運用動態相對位置 RP 的值更新 來自適應修改檢測區間,因此實際的檢測長度將會小于 0.275 rr(i),從而 WTDDD 法檢測一個 PTT 總的計算時間 ,比傳統法計算量少了近 36.3%。另一方面由于差分法沒有大量的乘法運算,比小波法運算量小,故三種算法檢測 PTT 所需時間大小為 。

3 實驗結果與分析

3.1 實驗安排

3.1.1 實驗數據選用 考慮到采集對象年齡和健康狀況可能對所提出算法產生影響,實驗選用兩種數據進行驗證。第一種:使用實驗室多道生理信號采集系統,同步采集 30 例年齡在 20~30 歲健康樣本(20 男 10 女)分別在靜息、運動、平息(運動休息 1 h 后的狀態)三種狀態下心電和手指脈搏波信號共 90 組數據,每組數據長度為 5 min,采樣頻率設為 400 Hz;第二種:選用美國麻省理工學院 MIMIC 數據庫中 30 例患者(10 男 20 女)在 ICU 病房同步采集的心電和脈搏波數據,患者年齡 50~80 歲,不同程度患有呼吸衰竭、心力衰竭、肺水腫等疾病,每位患者使用的數據長度是 10 min。

3.1.2 實驗數據預處理 心電與脈搏波信號都屬于人體微弱的非平穩信號,在采集的過程易受人為或環境中的噪聲干擾,信號進行特征點檢測之前,要先進行濾波處理。普通的整系數濾波器在對信號進行濾波時,會使信號產生相移從而改變 PTT 的大小。零相位數字濾波器具有零相移特性,其基本原理是利用正向時間序列和翻轉時間序列通過濾波器時相移相互抵消[13]。本文設計了截止頻率分別為 50、40 Hz 的低通數字濾波器,根據零相位濾波器的原理,分別對心電和脈搏波信號進行零相位濾波,在濾除 50 Hz 工頻干擾以及肌電干擾等高頻噪聲的同時能保證信號濾波前后很好的零相位失真。

心電信號經過零相位低通濾波后的效果如圖 4 所示。計算了 60 例樣本分別在零相位濾波、普通濾波前后 PTT 的變化值。計算結果表明經過零相位濾波后,PTT 變化較小,平均變化 1.6 ms,最大變化 4.3 ms;而經過普通濾波后,PTT 平均變化 4.9 ms,最大變化 8.3 ms。圖 5 是某例健康樣本(編號 1)20 s 內,數據在濾波前、普通濾波后、零相位濾波后計算的 PTT 值,從圖中可以看出,經過普通濾波后 PTT 明顯變大,而經過零相位濾波后 PTT 變化較小。

圖4

心電信號濾波前后波形

Figure4.

ECG before and after filtering

圖4

心電信號濾波前后波形

Figure4.

ECG before and after filtering

圖5

濾波前后 PTT 的變化

Figure5.

Changes of PTT before and after filtering

圖5

濾波前后 PTT 的變化

Figure5.

Changes of PTT before and after filtering

3.2 結果分析

數據經過濾波處理后,利用本文所提出的檢測算法對 30 例實驗室采集的健康樣本和 30 例 MIMIC 數據庫中患者樣本共 120 組數據進行 PTT 檢測,并與傳統小波法、差分法進行對比。三種方法檢測 PTT 統計結果如表 2 所示。相比小波法、差分法,本文方法可以有效地提高脈搏波 G 波檢測的準確率,使 PTT 計算準確率提高。而使用小波法、差分法檢測時,脈搏波 G 波出現了大量的漏檢。

圖 6 和圖 7 分別是患者樣本(編號 254 數據的一段)和健康樣本(編號 4 數據的一段)脈搏波不穩定時三種方法檢測 PTT 的結果,其中每幅圖的 a 圖為三種方法對心電信號 R 波的檢測結果,b、c、d 圖分別是本文所提出的 WTDDD 法、小波法、差分法對脈搏波信號 G 波的檢測結果。在數據采集過程中心電信號較為穩定,WTDDD 法、小波法和差分法提取 R 波的準確率都比較高。但由于脈搏波信號容易受手指移動和血管血流量影響而產生較大波動,在幅值變化明顯的波段,小波法和差分法提取 G 波容易產生漏檢,從而造成 PTT 計算錯誤。在 WTDDD 法中,R 波檢測準確性直接影響到 G 波的檢測,本文利用差分負斜率和 RR 間期雙閾值檢測 R 波,并結合了可變閾值的思想,能夠保證心電信號 R 波檢測有足夠好的準確度。在正確檢測 R 波位置后,根據 R 波與 G 波的相對位置關系檢測 G 波,避免了其它波形的干擾,提高了 G 波檢測的準確率,使檢測到的 R 波和 G 波在一個周期中成對出現,從而提高了 PTT 計算的準確率。

圖6

患者樣本(編號 254)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure6.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the patient sample (No.254) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

圖6

患者樣本(編號 254)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure6.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the patient sample (No.254) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

圖7

健康樣本(編號 4)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure7.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the healthy sample (No.4) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

圖7

健康樣本(編號 4)脈搏波幅值不穩定時特征點檢測結果 a. 三種方法 R 波檢測;b. WTDDD 法 G 波檢測;c. 小波法 G 波檢測;d. 差分法 G 波檢測

Figure7.

Detection results of characteristic points of the unstable pulse amplitude of the healthy sample (No.4) a. three methods of R wave detection; b. detection of G wave by WTDDD method; c. detection of G wave by wavelet method; d. detection of G wave by differential method

4 結論

提出了一種基于波形時域特征和動態差分閾值相結合的 PTT 檢測方法,以心電信號 R 波為起點、脈搏波主波為終點計算 PTT。根據心電和光電容積脈搏波信號時域上的特點,在定位心電信號 R 波位置后,利用 R 波的位置定位脈搏波主波的位置,縮短了脈搏波主波的檢測區間。與傳統 PTT 檢測方法相比,該方法運算量較少。實驗表明,該方法特征點檢測率高、適應性較強,在脈搏波幅值不穩定時仍能準確地定位主波位置,保證了 PTT 計算的準確性。