為研究膝骨性關節炎合并內翻畸形患者術前生物力學群體特征,用于比較患者術前術后步態延續性及進行術后康復指導,本文采集 9 例患者水平行走和坐立-起身過程的步態,并進行骨肌多體動力學分析。本文研究結果顯示,水平行走時試驗組下肢運動功能減弱,試驗組非手術側膝關節平均活動范圍為 22.5°~71.5°,擬置換側膝關節平均活動范圍為 24.4°~57.6°,而對照組膝關節平均活動范圍為 7.2°~62.4°。單側膝內翻患者完成坐立-起身過程時的下肢地面反作用力對稱度介于 0.72~0.85,非手術側下肢起主要支撐作用。雙側膝內翻患者坐立-起身時地面反作用力之和最小。盡管單側膝內翻患者采用非手術側下肢過量負載的代償方式能完成術后日常活動,但長期過量負載容易增加非手術側下肢膝關節罹患膝骨性關節炎風險。對膝骨性關節炎合并內翻畸形患者完成日常活動的運動學和生物力學特征進行研究,有助于從生物力學角度理解內翻膝的發病機制,對患者的術前評估、預防和術后恢復具有較強的臨床指導意義。

引用本文: 朱正飛, 王玲, 李滌塵, 王航輝, 靳忠民, 王志遠, 惠曙國, 陳塍林, 張述, 李文嬌. 膝骨性關節炎合并內翻畸形患者運動特征研究. 生物醫學工程學雜志, 2018, 35(1): 38-44. doi: 10.7507/1001-5515.201702049 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

膝骨性關節炎(knee osteoarthritis,KOA)是一種多發于老年人的退行性疾病[1],KOA 患者往往伴隨不同程度的關節畸形,其中內翻畸形(俗稱弓形腿)最為常見[2]。KOA 合并內翻畸形最有效的治療方式是全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)。術中殘留內翻畸形或完全矯正畸形的手術效果尚無定論,而在術前對步態的生物力學特征開展相應研究能否為術前規劃、術中截骨及術后個性化康復提供理論基礎,值得深入研究。

水平行走和坐立-起身過程作為患者日常生活中頻率最高的步態,具有較為重要的研究價值。目前對終末期內翻膝患者水平行走的步態研究主要著眼于 TKA 術后脛股角的變化[3]、針對性的康復治療[4]、軀干運動[5]和關節功能[6]、足底壓力中心位置[7]等,尚未見到針對終末期內翻膝患者水平行走過程的時間-空間參數的定量研究。有研究表明,正常人每天完成坐立-起身過程約 60 次,椅面高度或起身方式的變化會引起下肢關節生物力學參數急劇變化[8-9]。但目前對重度 KOA 患者坐立-起身過程下肢生物力學的研究多集中于全膝關節置換術后[10-12],而術前研究較少。少量針對 KOA 患者術前起立過程的研究也尚未對患者內外翻畸形進行分類研究[9, 13-15]。因此,本研究擬通過對 KOA 患者水平行走和坐立-起身過程進行步態采集及骨肌多體動力學分析,研究膝內翻患者的術前運動特征,為患者術后康復提供針對性的指導。

1 材料和方法

1.1 試驗對象

本研究試驗組為 2016 年 8 月—2016 年 11 月在西安交通大學附屬紅會醫院關節外科進行全膝關節置換術前的 9 名膝關節骨性關節炎伴內翻畸形終末期患者(6 例單側內翻,3 例雙側內翻)。對試驗組的擬置換膝關節進行美國膝關節協會評分(Keen Society Score,KSS)和美國西部 Ontario 和 McMaster 大學骨關節炎指數評分(The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index,WOMAC)。另招募 7 名健康老年人作為對照組。試驗組和對照組基本信息如表 1 所示。試驗組和對照組的篩選由西安交通大學附屬紅會醫院一名專業醫生完成。納入標準為:試驗組除膝關節外其他關節無嚴重病變或進行過關節手術,可在無拐杖或他人協助下正常行走,沒有神經缺陷,沒有不可控制的高血壓,無下肢嚴重麻木感,視力良好,行走耐力良好,體重指數(body mass index,BMI) < 50。該試驗經西安交通大學附屬紅會醫院倫理委員會批準,試驗前所有受試對象都已被告知試驗相關信息并簽署知情同意書。

1.2 試驗步驟

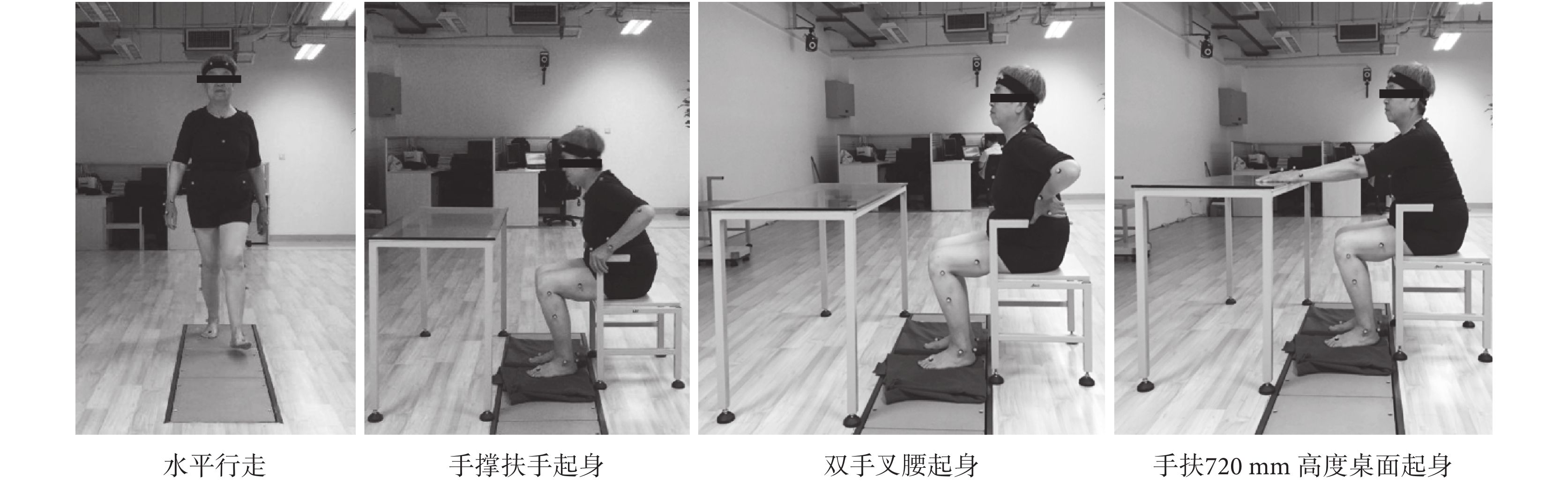

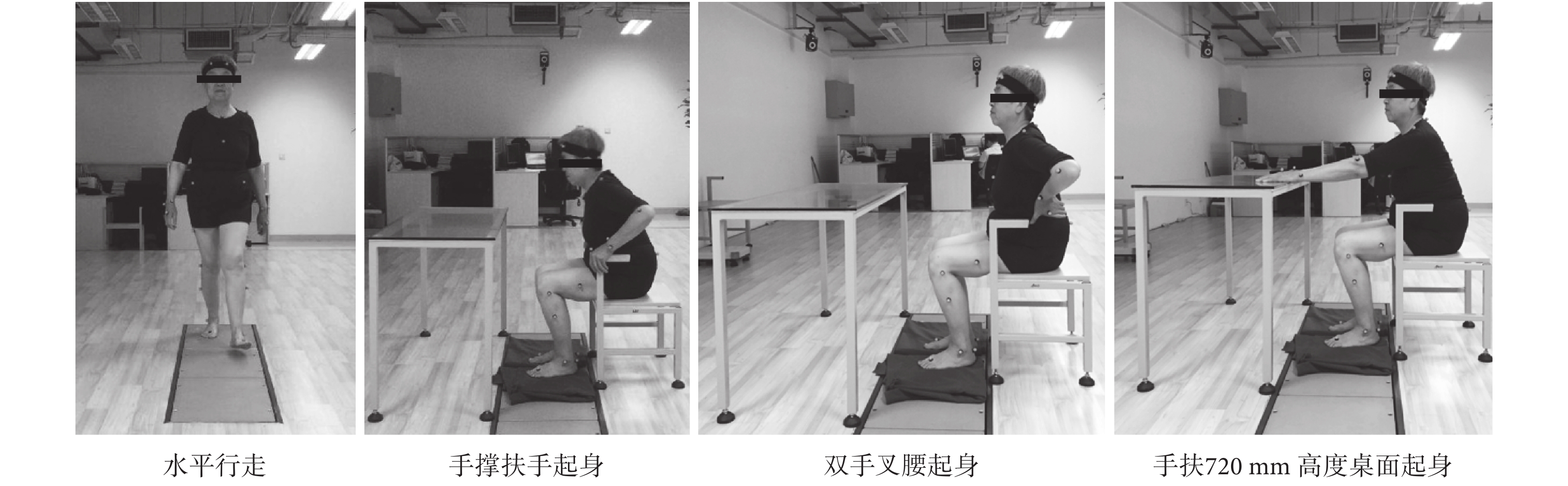

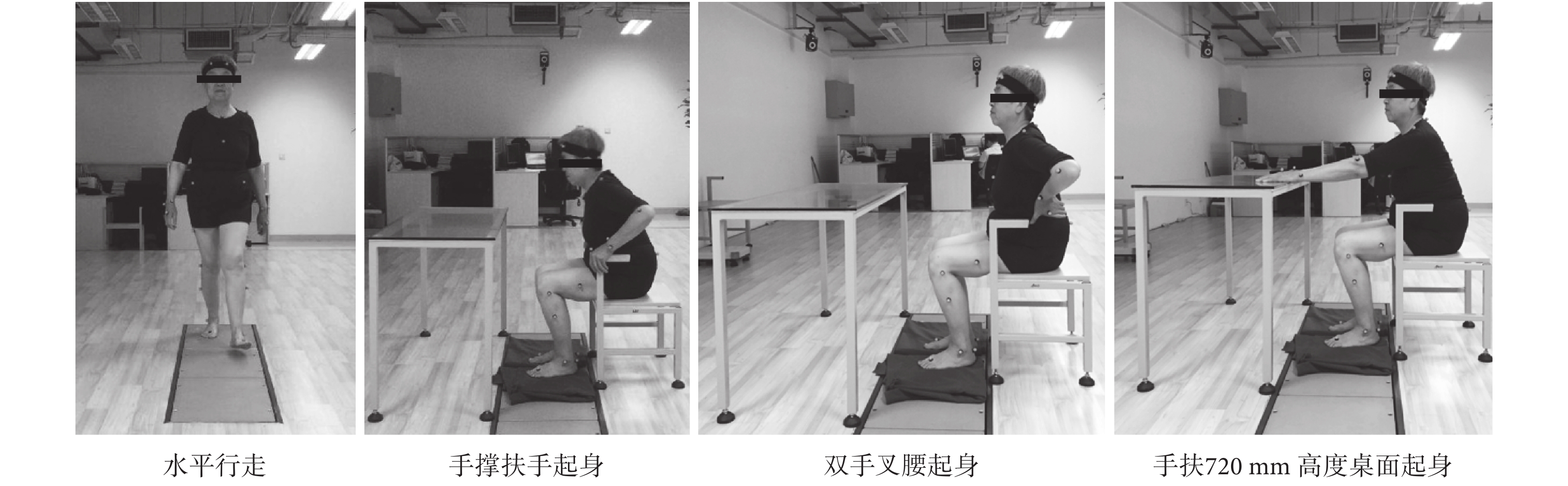

使用帶 10 個紅外攝像儀的三維運動分析系統 VICON(Oxford Metrics Inc.,英國)和 3 塊三維測力板(AMTI Corporation,Watertown,MA,美國)采集受試對象進行水平行走和坐立-起身過程的步態數據。此外,需測量受試對象的身高、體重、腿長等生理學參數,并分別在受試對象的各主要骨性標記點處貼紅外反光標志點小球,如圖 1 所示。受試對象只穿貼身泳衣赤足以自選步速按指定路徑正常行走。完成起立過程時,受試對象水平坐立,雙側腳底分別放在相鄰兩塊測力板上。聽到測試采集人員的指揮口令后,以自選速度在指定椅面高度(380、400、420、440、460 mm)和指定起身方式(手撐扶手、雙手叉腰、手扶 720 mm 高度桌面)下完成坐立-起身過程。受試對象每完成一種椅面高度或起身方式的步態采集之前進行至少兩次練習,相鄰步態之間間隔 30 s 以上。取 5 次踩測力板正常并且標志點軌跡連續的步態數據進行保存以備后期處理。

圖1

受試對象步態采集

Figure1.

Motion capture of participants

圖1

受試對象步態采集

Figure1.

Motion capture of participants

采用統計分析軟件 SPSS(SPSS 20.0; Chicago,IL,美國)對試驗組與對照組的參數結果進行獨立樣本 t 檢驗,P < 0.05,為差異具有統計學意義。

1.3 數據處理

將三維步態文件導入骨肌多體動力學軟件 AnyBody(AnyBody Technology A/S,V. 6.03,Aalborg,丹麥),建立受試對象的個性化骨肌模型,進行運動學和動力學分析,得到受試對象的生物力學數據。為剔除個體差異以便進行統一比較,對數據結果進行歸一化處理。水平跨距定義為:跨距/腿長;水平行走的一個完整步態周期的定義為:腳跟著地到該側腳跟再次著地。坐立-起身過程的一個完整步態定義為:粘貼在第七頸椎棘突處的標記小球在矢狀面內開始運動到下肢膝關節達到最小屈伸角度為止。引入下肢地面反作用力對稱度來描述受試對象在坐立-起身過程中雙側下肢受力的對稱情況,下肢地面反作用力對稱度的計算方法為:對于單側膝關節受累的患者,下肢地面反作用力對稱度為擬置換側下肢地面反作用力峰值與非手術側下肢地面反作用力峰值的比值[16];對于對照組或雙側膝關節受累的患者,則下肢地面反作用力對稱度為左腿與右腿地面反作用力峰值的比值。地面反作用力峰值之和表示受試對象左腿地面反作用力峰值與右腿地面反作用力峰值之和。

2 結果

2.1 水平跨距

試驗組非手術側下肢的平均步行周期時長為 1.44 s,擬置換側下肢為 1.32 s,而對照組的平均步行周期時長為 1.24 s。試驗組與對照組相比,步行周期的平均時長增加,差異具有統計學意義(P < 0.05)。試驗組非手術側下肢的平均水平跨距為 0.92 m,擬置換側下肢為 1.07 m,而對照組的平均水平跨距為 1.24 m。試驗組與對照組相比,步行周期時長增加,水平跨距減小,差異具有統計學意義( P < 0.05)。

2.2 膝關節運動學(動力學)

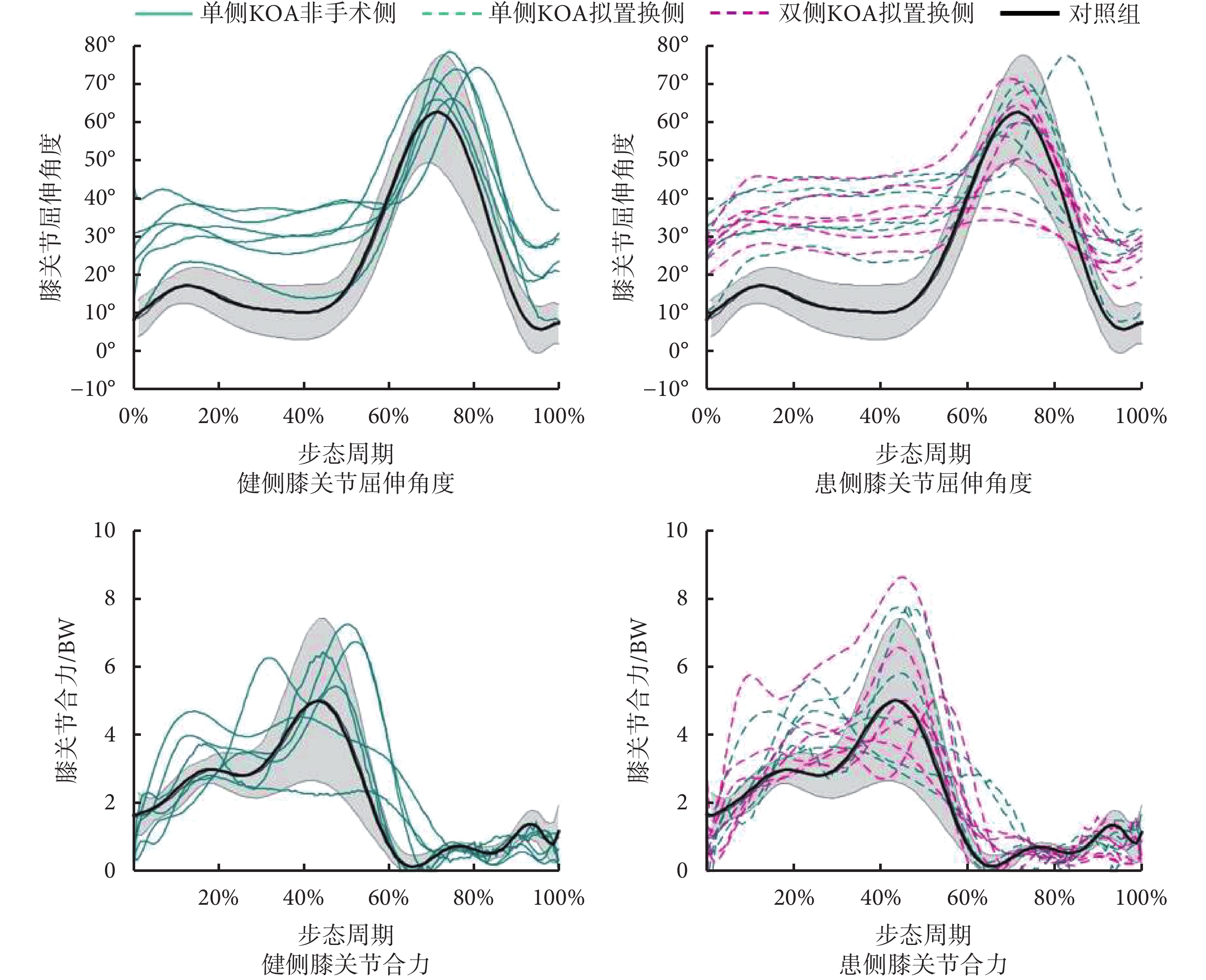

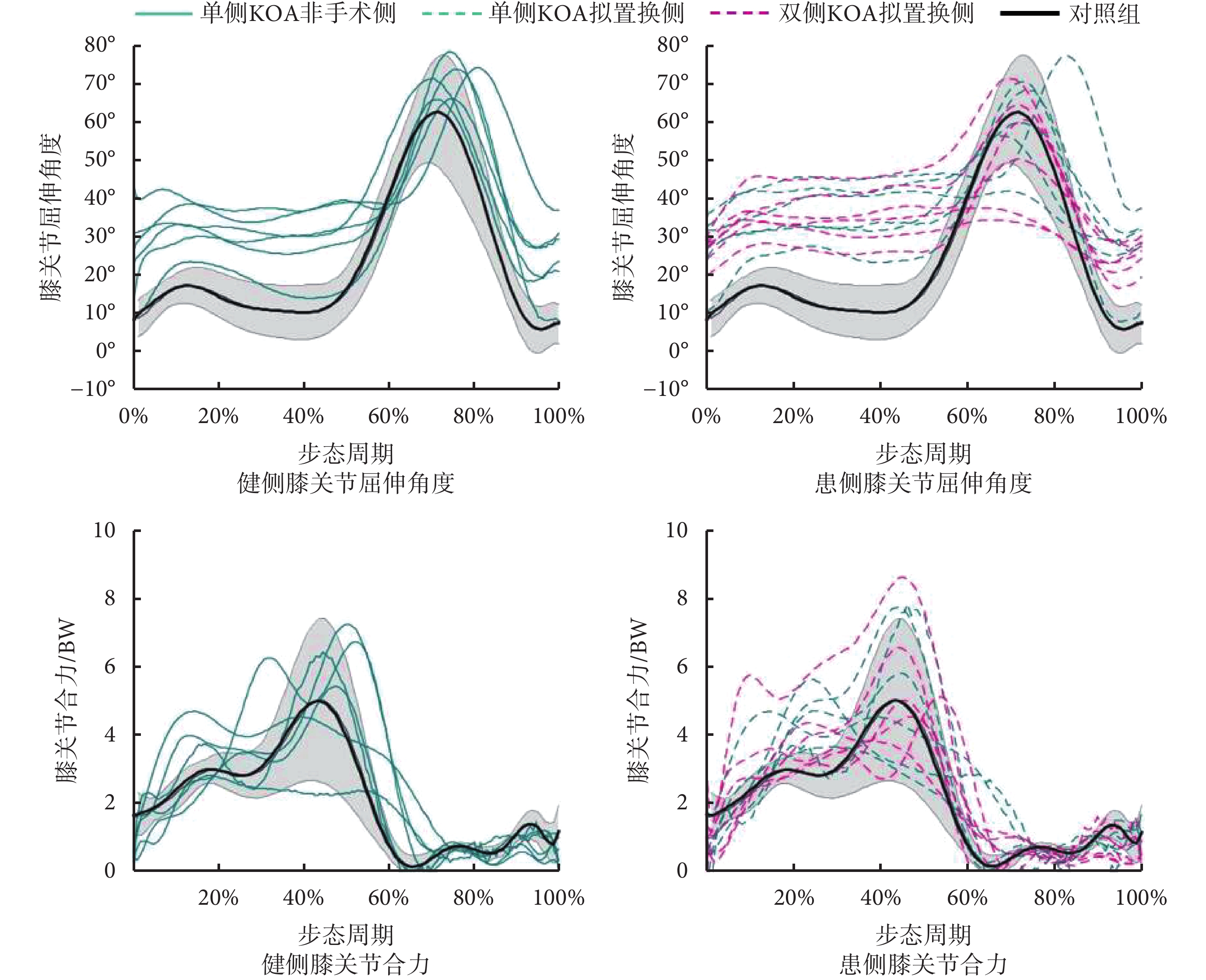

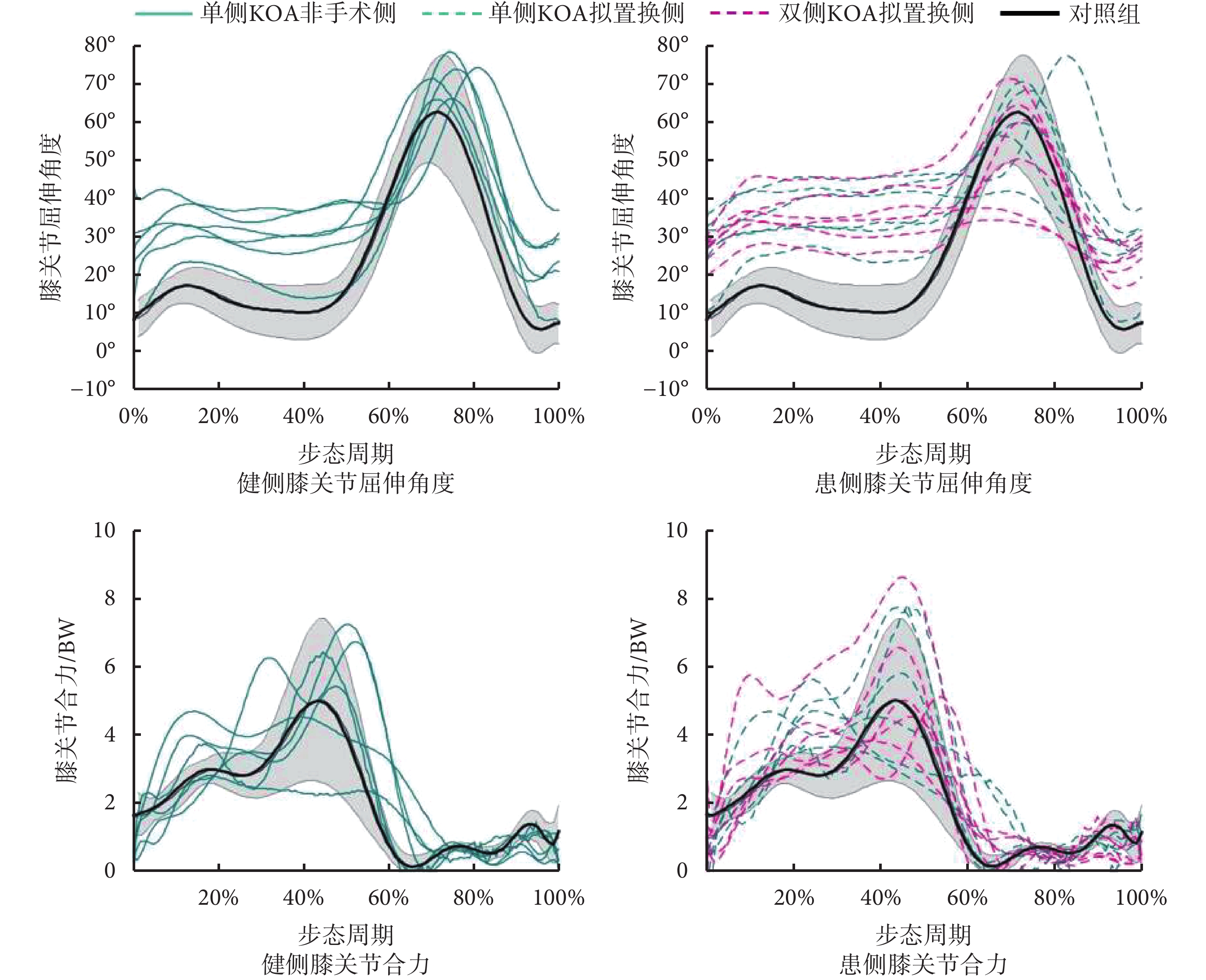

受試對象水平行走時一個完整步態周期內膝關節屈伸角度和膝關節合力變化曲線如圖 2 所示,灰色陰影部分為對照組膝關節力范圍區間,黑色粗實線表示對照組平均值。綠色實線表示單側 KOA 患者非手術側,綠色虛線表示單側 KOA 患者擬置換側。粉色虛線表示雙側 KOA 患者。試驗組站立相階段膝關節屈伸角度沒有明顯的起伏變化,典型臨床表現為缺少站立相后期的膝關節恢復伸展動作。試驗組擬置換側膝和非手術側膝的波峰相位在 75% 步態周期前后出現,與對照組相比后移,站立相延長。試驗組非手術側膝關節平均活動范圍為 22.5°~71.5°,擬置換側膝關節平均活動范圍為 24.4°~57.6°,而對照組膝關節平均活動范圍為 7.2°~62.4°。試驗組水平行走起始時刻(腳跟著地)時刻膝關節屈伸角度增加,伴隨一定程度的膝關節屈曲,行走過程中膝關節活動范圍較對照組偏小。其中,單側 KOA 合并內翻畸形患者擬置換側膝關節平均活動范圍為 23.4°~62.2°,雙側 KOA 合并內翻畸形患者的擬置換側膝關節平均活動范圍為 25.5°~56.3°。內翻膝患者的膝關節力曲線覆蓋范圍較大,呈現出較為明顯的個體差異。單側 KOA 患者非手術側下肢膝關節力峰值為 5.53 BW,擬置換側膝關節力峰值為 5.88 BW。雙側 KOA 患者的擬置換側下肢膝關節峰值為 5.68 BW,而對照組膝關節峰值為 4.96 BW。KOA 患者膝關節力峰值大于對照組,雙側 KOA 患者的下肢膝關節力峰值介于單側 KOA 患者非手術側和擬置換側下肢膝關節力峰值之間,差異不具有統計學意義(P>0.05)。

圖2

受試對象水平行走膝關節屈伸角和膝關節合力

Figure2.

Knee flexion angle and knee contact forces of participants during level walking

圖2

受試對象水平行走膝關節屈伸角和膝關節合力

Figure2.

Knee flexion angle and knee contact forces of participants during level walking

2.3 坐立-起身過程的地面反作用力

受試對象完成坐立-起身過程的下肢地面反作用力峰值和完成時間如表 2 所示。試驗組(包括單側 KOA 患者和雙側 KOA 患者)和對照組以不同椅面高度和不同起身方式完成坐立-起身過程的下肢地面反作用力峰值和完成時間不盡相同。

)

Table2.

Ground reaction forces and completion time during sit-to-stand trial (

)

Table2.

Ground reaction forces and completion time during sit-to-stand trial (

)

)

單側 KOA 患者以 3 種方式完成坐立-起身動作過程中,其下肢地面反作用力對稱度介于 0.72~0.85 之間,即坐立-起身過程中非手術側下肢承擔大部分身體載荷,與對照組相比,差異具有統計學意義(P < 0.05)。雙側 KOA 患者以 3 種方式完成坐立-起身動作過程中,其地面反作用力峰值之和介于 1.05 BW~1.15 BW 之間,與對照組相比,差異具有統計學意義( P < 0.05),且雙側 KOA 患者的地面反作用力之和數值更小。整體而言,3 種不同的起身方式中,受試對象以雙手叉腰方式完成坐立-起身過程時,其地面反作用力數值之和最大。在坐立-起身完成時間方面,單側 KOA 患者在以手扶 720 mm 高度桌面方式起身時,其完成時間較對照組數值偏大,差異具有統計學意義( P < 0.05)。

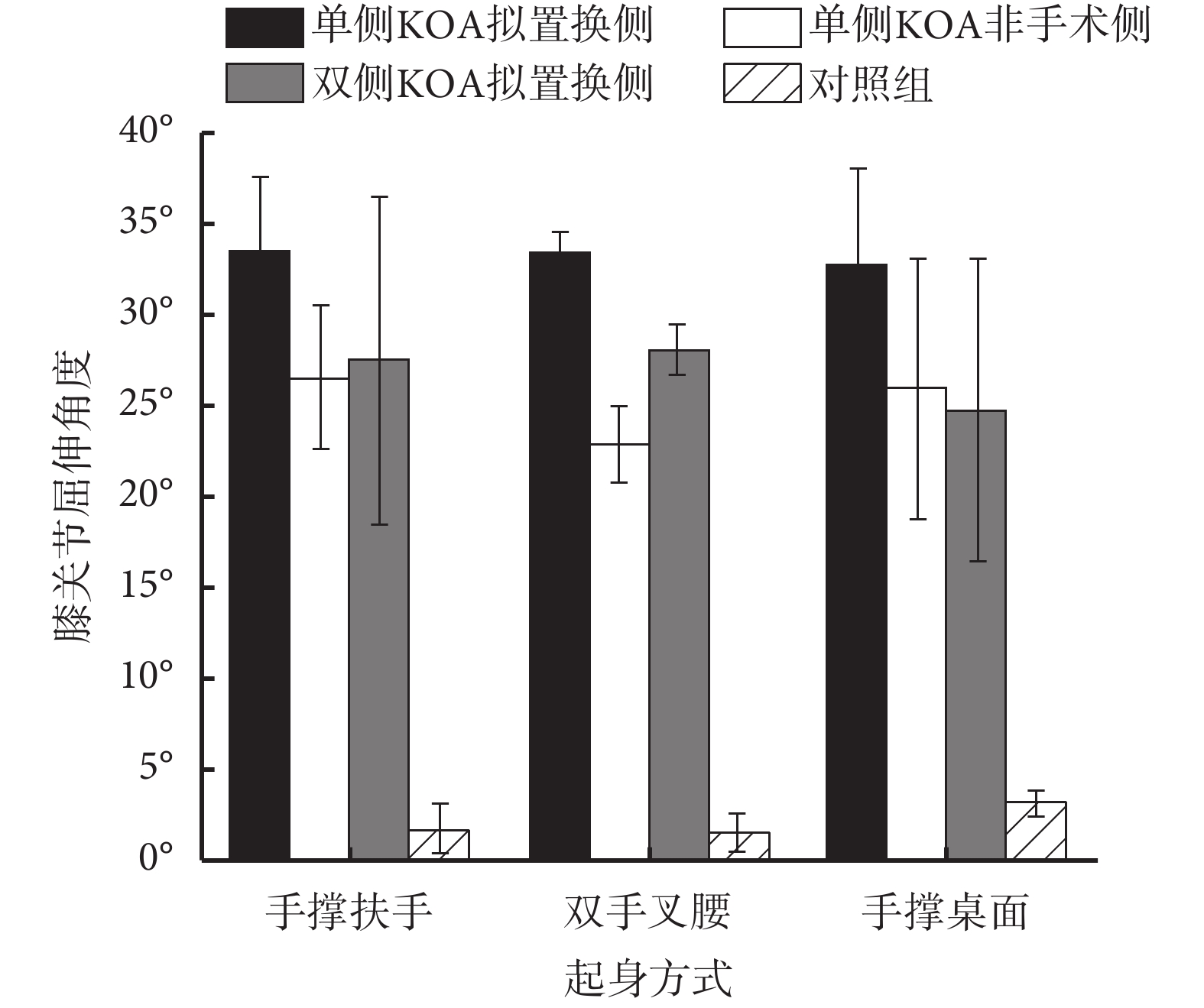

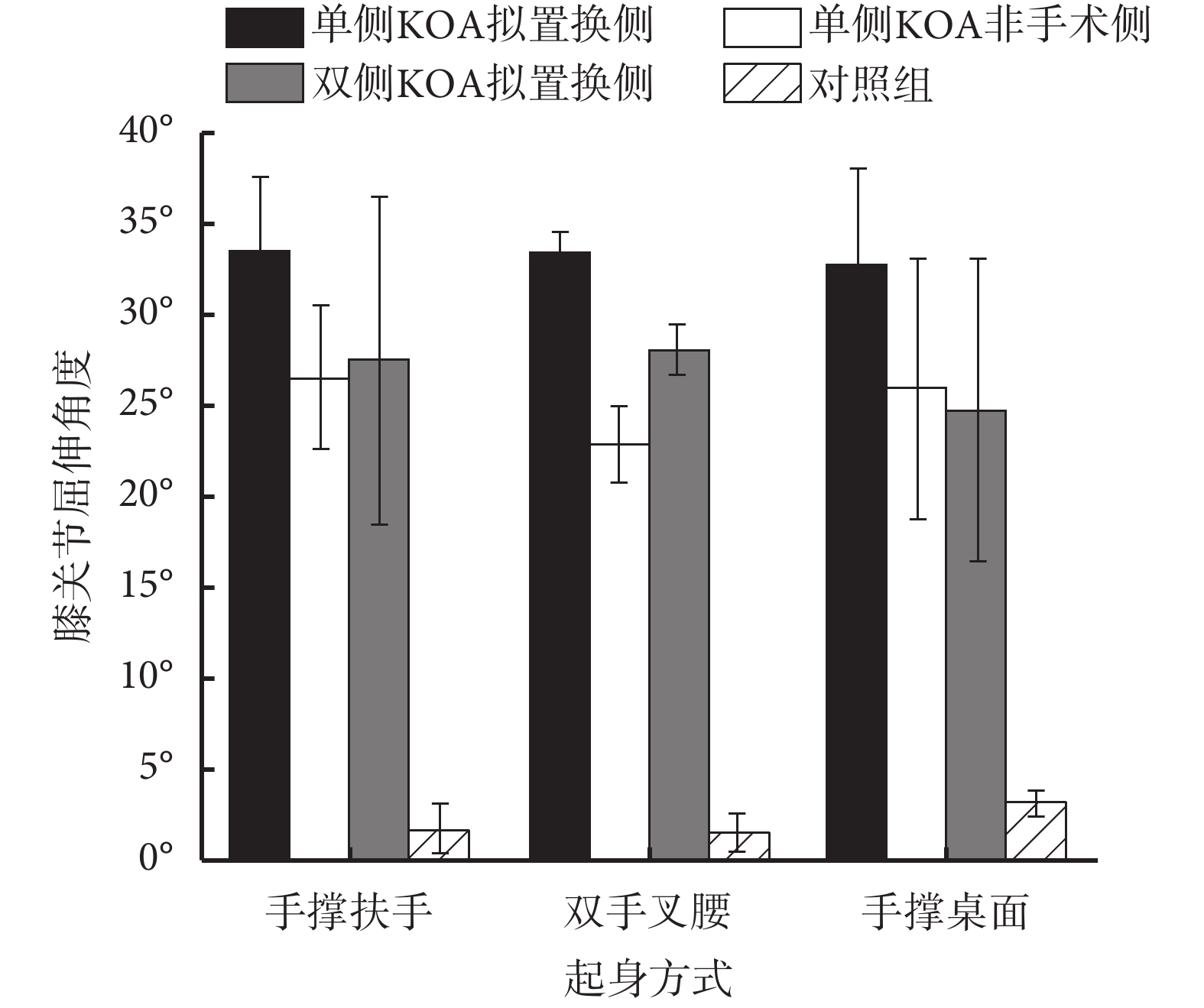

2.4 坐立-起身過程結束時的膝關節屈曲角度

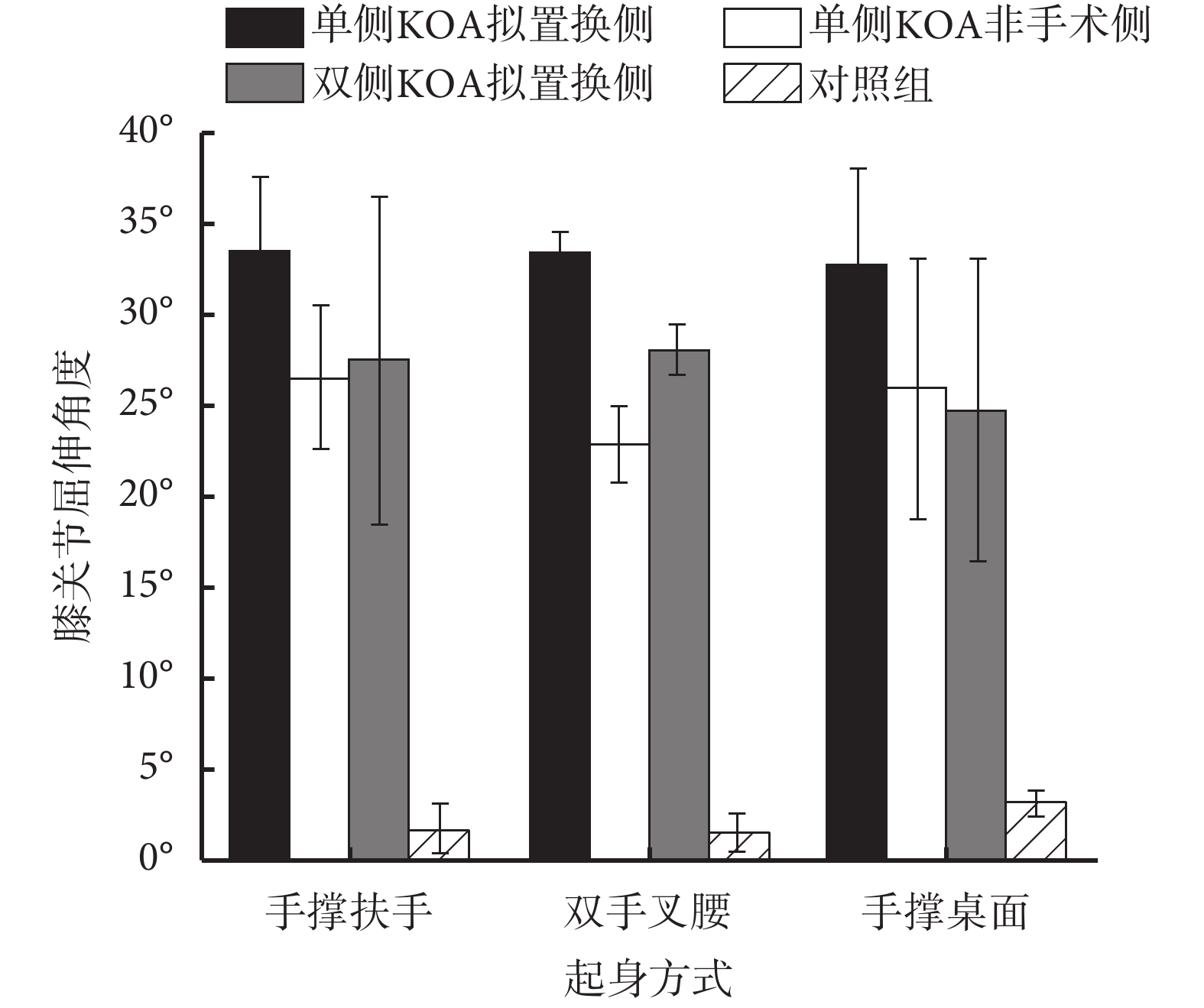

受試對象完成坐立-起身過程結束時刻的膝關節屈曲角度統計結果如圖 3 所示。從圖中可以看到,在 3 種不同的坐立-起身方式結束后,試驗組(單側 KOA 患者和雙側 KOA 患者)的擬置換側、非手術側膝關節屈伸角度均呈現較高的數值(>20°),臨床表現為較嚴重的關節攣縮畸形,與對照組相比,差異具有統計學意義(P < 0.05)。單側 KOA 患者以自助起身(雙手叉腰)方式完成坐立-起身過程時,其非手術側下肢膝屈曲角度最小,此種起身方式下雙側下肢膝關節屈曲角度數值相差最大。

圖3

受試對象坐立-起身過程結束時的膝關節屈曲角度

Figure3.

Knee flexion angle of participants right after the sit-to- stand trial

圖3

受試對象坐立-起身過程結束時的膝關節屈曲角度

Figure3.

Knee flexion angle of participants right after the sit-to- stand trial

3 討論

本研究借助三維運動分析系統采集分析了 KOA 合并內翻畸形終末期患者水平行走和坐立-起身過程的運動,采用術前膝關節功能評分來評定患者膝關節功能和結構,采用生物力學方式來評估患者的膝關節運動功能和關節載荷,對于探討 KOA 合并內翻畸形對患者下肢生物力學的影響、指導全膝關節置換手術和評估患者術后非手術側關節置換風險有較高的指導價值。本文研究結果表明,KOA 合并內翻畸形患者運動功能減弱,非手術側下肢日常活動中代償作用明顯,在完成指定高度或指定起身方式的坐立-起身過程中,單側 KOA 患者非手術側下肢和膝關節承受更大的關節負載和地面反作用力,長期高頻次的坐立-起身動作可能加速非手術側膝關節軟骨的退行性變化,進而增加 KOA 風險。

內翻膝患者非手術側膝關節運動功能受擬置換側下肢膝骨關節炎較大程度的影響。KOA 內翻患者的運動能力大大減弱,具體表現在水平跨距減小、步行周期延長。由于膝關節骨性關節炎往往伴隨著關節攣縮畸形和下肢長度不相等[17],非手術側下肢較長,擬置換側下肢較短,患者水平行走時雙側下肢交替支撐,導致擬置換側下肢水平跨距更大。水平行走時,內翻膝患者雙側下肢膝關節最小屈曲角度增加,但膝關節屈曲活動度減小,臨床表現為膝關節攣縮畸形。膝關節攣縮畸形造成股骨膝關節面與脛骨膝關節面接觸面積減小,負重時膝關節單位面積所受到的應力增加,從而進一步加速關節軟骨的退變。與對照組相比,單側膝內翻患者的非手術側膝關節在步態初始時刻屈曲角度增大,步態過程中膝關節活動度減小,但受影響程度不及擬置換側膝關節。

內翻膝患者水平行走時的膝關節力比正常人更大。一方面,患者正常行走時膝關節屈伸程度較大,股四頭肌等肌群張緊力增大[4, 13];另一方面,患者水平行走時軀干重心降低,軀干在矢狀面內的橫向擺動幅度增加[5],身體重心側傾幅度增加,支撐足關節負載增大。單側膝內翻患者的擬置換側膝關節受力較大,可以理解為該關節長期遭受機械載荷累積造成了膝關節骨性關節炎。與此相對地,雙側膝內翻患者雙側下肢的膝關節力峰值介于單側膝內翻患者非手術側與擬置換側關節力之間。雙側膝內翻癥狀可以認為是單側膝內翻癥狀持續發展的結果,KOA 伴隨膝關節疼痛與功能減退[18],患者將身體載荷轉移到非手術側下肢,因而增加了非手術側膝關節罹患骨性關節炎的風險。對正常個體而言,下肢機械軸從髖關節中心到踝關節中心,恰好通過膝關節中心,從而使膝關節所承受的載荷得以均勻向下傳導。膝內翻使機械軸偏離膝關節中心,膝關節內側間室過度負載,一旦發生骨關節炎,膝關節在關節功能與疼痛的平衡作用下會出現內翻程度的惡性循環。

在本文設立的 3 種坐立-起身方式中,對于單側 KOA 患者的非手術側下肢來說,自助起身(雙手叉腰)方式的風險最大。本文骨肌多體動力學分析研究結果表明,在采用自助起身(雙手叉腰)方式起身時,單側 KOA 患者內斜肌、股二頭肌、股外側肌的肌肉力先后達到峰值,分別為 248、709、544 N,遠大于采取外物支撐起身方式(手撐扶手、雙手扶桌)對應的肌肉力,這表明雙手叉腰起身方式主要依靠受試對象腹部發力帶來的上肢慣性運動完成,在運動學方面的表現為豎直方向加速度更大,反映在動力學參數上便是下肢地面反作用力之和更大。一方面,單側 KOA 患者雙手叉腰起身時對應的非手術側、擬置換側膝屈伸角度差異最為懸殊;另一方面,雙手叉腰起身對應的地面反作用力峰值之和最大。兩個方面共同作用的結果就是雙手叉腰起身方式對應的非手術側下肢受力較另外兩種起身方式大得多。患者若長期采用自助起身方式,可能的結果是非手術側膝關節過大的機械載荷累積,進而發展為 KOA 風險增大。

目前,本研究尚有不足之處,體現在:① 受試樣本量少;② 研究結果沒有排除受試對象下肢不等長的因素。本文對 9 例(12 膝)終末期 KOA 內翻患者進行了水平行走和起立過程步態的生物力學特征研究,對 KOA 內翻患者的步態特征進行了定量分析,今后還可以進一步根據 KOA 患者關節畸形情況(內翻、外翻、僵直膝、風濕性關節炎)進行分類及術前、術后不同階段步態特征進行研究,以利于患者術后個性化的康復指導。

4 結論

內翻膝患者的運動能力減弱,水平行走時擬置換側膝關節負載較大,骨性關節炎是長期不正常的機械載荷累積的結果。水平行走和坐立-起身時 KOA 內翻膝患者均采用非手術側進行主要支撐,長期效應可能造成非手術側過大機械載荷累積,增加非手術側罹患 KOA 的風險。

致謝:西安交通大學機械工程學院的曲曉麗老師和尉萍萍老師為本研究的步態采集提供了幫助,西安交通大學附屬紅會醫院的劉希偉、趙光輝、孫相祥、馬建兵醫生為本研究提供了指導,在此一并表示感謝!

引言

膝骨性關節炎(knee osteoarthritis,KOA)是一種多發于老年人的退行性疾病[1],KOA 患者往往伴隨不同程度的關節畸形,其中內翻畸形(俗稱弓形腿)最為常見[2]。KOA 合并內翻畸形最有效的治療方式是全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)。術中殘留內翻畸形或完全矯正畸形的手術效果尚無定論,而在術前對步態的生物力學特征開展相應研究能否為術前規劃、術中截骨及術后個性化康復提供理論基礎,值得深入研究。

水平行走和坐立-起身過程作為患者日常生活中頻率最高的步態,具有較為重要的研究價值。目前對終末期內翻膝患者水平行走的步態研究主要著眼于 TKA 術后脛股角的變化[3]、針對性的康復治療[4]、軀干運動[5]和關節功能[6]、足底壓力中心位置[7]等,尚未見到針對終末期內翻膝患者水平行走過程的時間-空間參數的定量研究。有研究表明,正常人每天完成坐立-起身過程約 60 次,椅面高度或起身方式的變化會引起下肢關節生物力學參數急劇變化[8-9]。但目前對重度 KOA 患者坐立-起身過程下肢生物力學的研究多集中于全膝關節置換術后[10-12],而術前研究較少。少量針對 KOA 患者術前起立過程的研究也尚未對患者內外翻畸形進行分類研究[9, 13-15]。因此,本研究擬通過對 KOA 患者水平行走和坐立-起身過程進行步態采集及骨肌多體動力學分析,研究膝內翻患者的術前運動特征,為患者術后康復提供針對性的指導。

1 材料和方法

1.1 試驗對象

本研究試驗組為 2016 年 8 月—2016 年 11 月在西安交通大學附屬紅會醫院關節外科進行全膝關節置換術前的 9 名膝關節骨性關節炎伴內翻畸形終末期患者(6 例單側內翻,3 例雙側內翻)。對試驗組的擬置換膝關節進行美國膝關節協會評分(Keen Society Score,KSS)和美國西部 Ontario 和 McMaster 大學骨關節炎指數評分(The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index,WOMAC)。另招募 7 名健康老年人作為對照組。試驗組和對照組基本信息如表 1 所示。試驗組和對照組的篩選由西安交通大學附屬紅會醫院一名專業醫生完成。納入標準為:試驗組除膝關節外其他關節無嚴重病變或進行過關節手術,可在無拐杖或他人協助下正常行走,沒有神經缺陷,沒有不可控制的高血壓,無下肢嚴重麻木感,視力良好,行走耐力良好,體重指數(body mass index,BMI) < 50。該試驗經西安交通大學附屬紅會醫院倫理委員會批準,試驗前所有受試對象都已被告知試驗相關信息并簽署知情同意書。

1.2 試驗步驟

使用帶 10 個紅外攝像儀的三維運動分析系統 VICON(Oxford Metrics Inc.,英國)和 3 塊三維測力板(AMTI Corporation,Watertown,MA,美國)采集受試對象進行水平行走和坐立-起身過程的步態數據。此外,需測量受試對象的身高、體重、腿長等生理學參數,并分別在受試對象的各主要骨性標記點處貼紅外反光標志點小球,如圖 1 所示。受試對象只穿貼身泳衣赤足以自選步速按指定路徑正常行走。完成起立過程時,受試對象水平坐立,雙側腳底分別放在相鄰兩塊測力板上。聽到測試采集人員的指揮口令后,以自選速度在指定椅面高度(380、400、420、440、460 mm)和指定起身方式(手撐扶手、雙手叉腰、手扶 720 mm 高度桌面)下完成坐立-起身過程。受試對象每完成一種椅面高度或起身方式的步態采集之前進行至少兩次練習,相鄰步態之間間隔 30 s 以上。取 5 次踩測力板正常并且標志點軌跡連續的步態數據進行保存以備后期處理。

圖1

受試對象步態采集

Figure1.

Motion capture of participants

圖1

受試對象步態采集

Figure1.

Motion capture of participants

采用統計分析軟件 SPSS(SPSS 20.0; Chicago,IL,美國)對試驗組與對照組的參數結果進行獨立樣本 t 檢驗,P < 0.05,為差異具有統計學意義。

1.3 數據處理

將三維步態文件導入骨肌多體動力學軟件 AnyBody(AnyBody Technology A/S,V. 6.03,Aalborg,丹麥),建立受試對象的個性化骨肌模型,進行運動學和動力學分析,得到受試對象的生物力學數據。為剔除個體差異以便進行統一比較,對數據結果進行歸一化處理。水平跨距定義為:跨距/腿長;水平行走的一個完整步態周期的定義為:腳跟著地到該側腳跟再次著地。坐立-起身過程的一個完整步態定義為:粘貼在第七頸椎棘突處的標記小球在矢狀面內開始運動到下肢膝關節達到最小屈伸角度為止。引入下肢地面反作用力對稱度來描述受試對象在坐立-起身過程中雙側下肢受力的對稱情況,下肢地面反作用力對稱度的計算方法為:對于單側膝關節受累的患者,下肢地面反作用力對稱度為擬置換側下肢地面反作用力峰值與非手術側下肢地面反作用力峰值的比值[16];對于對照組或雙側膝關節受累的患者,則下肢地面反作用力對稱度為左腿與右腿地面反作用力峰值的比值。地面反作用力峰值之和表示受試對象左腿地面反作用力峰值與右腿地面反作用力峰值之和。

2 結果

2.1 水平跨距

試驗組非手術側下肢的平均步行周期時長為 1.44 s,擬置換側下肢為 1.32 s,而對照組的平均步行周期時長為 1.24 s。試驗組與對照組相比,步行周期的平均時長增加,差異具有統計學意義(P < 0.05)。試驗組非手術側下肢的平均水平跨距為 0.92 m,擬置換側下肢為 1.07 m,而對照組的平均水平跨距為 1.24 m。試驗組與對照組相比,步行周期時長增加,水平跨距減小,差異具有統計學意義( P < 0.05)。

2.2 膝關節運動學(動力學)

受試對象水平行走時一個完整步態周期內膝關節屈伸角度和膝關節合力變化曲線如圖 2 所示,灰色陰影部分為對照組膝關節力范圍區間,黑色粗實線表示對照組平均值。綠色實線表示單側 KOA 患者非手術側,綠色虛線表示單側 KOA 患者擬置換側。粉色虛線表示雙側 KOA 患者。試驗組站立相階段膝關節屈伸角度沒有明顯的起伏變化,典型臨床表現為缺少站立相后期的膝關節恢復伸展動作。試驗組擬置換側膝和非手術側膝的波峰相位在 75% 步態周期前后出現,與對照組相比后移,站立相延長。試驗組非手術側膝關節平均活動范圍為 22.5°~71.5°,擬置換側膝關節平均活動范圍為 24.4°~57.6°,而對照組膝關節平均活動范圍為 7.2°~62.4°。試驗組水平行走起始時刻(腳跟著地)時刻膝關節屈伸角度增加,伴隨一定程度的膝關節屈曲,行走過程中膝關節活動范圍較對照組偏小。其中,單側 KOA 合并內翻畸形患者擬置換側膝關節平均活動范圍為 23.4°~62.2°,雙側 KOA 合并內翻畸形患者的擬置換側膝關節平均活動范圍為 25.5°~56.3°。內翻膝患者的膝關節力曲線覆蓋范圍較大,呈現出較為明顯的個體差異。單側 KOA 患者非手術側下肢膝關節力峰值為 5.53 BW,擬置換側膝關節力峰值為 5.88 BW。雙側 KOA 患者的擬置換側下肢膝關節峰值為 5.68 BW,而對照組膝關節峰值為 4.96 BW。KOA 患者膝關節力峰值大于對照組,雙側 KOA 患者的下肢膝關節力峰值介于單側 KOA 患者非手術側和擬置換側下肢膝關節力峰值之間,差異不具有統計學意義(P>0.05)。

圖2

受試對象水平行走膝關節屈伸角和膝關節合力

Figure2.

Knee flexion angle and knee contact forces of participants during level walking

圖2

受試對象水平行走膝關節屈伸角和膝關節合力

Figure2.

Knee flexion angle and knee contact forces of participants during level walking

2.3 坐立-起身過程的地面反作用力

受試對象完成坐立-起身過程的下肢地面反作用力峰值和完成時間如表 2 所示。試驗組(包括單側 KOA 患者和雙側 KOA 患者)和對照組以不同椅面高度和不同起身方式完成坐立-起身過程的下肢地面反作用力峰值和完成時間不盡相同。

)

Table2.

Ground reaction forces and completion time during sit-to-stand trial (

)

Table2.

Ground reaction forces and completion time during sit-to-stand trial (

)

)

單側 KOA 患者以 3 種方式完成坐立-起身動作過程中,其下肢地面反作用力對稱度介于 0.72~0.85 之間,即坐立-起身過程中非手術側下肢承擔大部分身體載荷,與對照組相比,差異具有統計學意義(P < 0.05)。雙側 KOA 患者以 3 種方式完成坐立-起身動作過程中,其地面反作用力峰值之和介于 1.05 BW~1.15 BW 之間,與對照組相比,差異具有統計學意義( P < 0.05),且雙側 KOA 患者的地面反作用力之和數值更小。整體而言,3 種不同的起身方式中,受試對象以雙手叉腰方式完成坐立-起身過程時,其地面反作用力數值之和最大。在坐立-起身完成時間方面,單側 KOA 患者在以手扶 720 mm 高度桌面方式起身時,其完成時間較對照組數值偏大,差異具有統計學意義( P < 0.05)。

2.4 坐立-起身過程結束時的膝關節屈曲角度

受試對象完成坐立-起身過程結束時刻的膝關節屈曲角度統計結果如圖 3 所示。從圖中可以看到,在 3 種不同的坐立-起身方式結束后,試驗組(單側 KOA 患者和雙側 KOA 患者)的擬置換側、非手術側膝關節屈伸角度均呈現較高的數值(>20°),臨床表現為較嚴重的關節攣縮畸形,與對照組相比,差異具有統計學意義(P < 0.05)。單側 KOA 患者以自助起身(雙手叉腰)方式完成坐立-起身過程時,其非手術側下肢膝屈曲角度最小,此種起身方式下雙側下肢膝關節屈曲角度數值相差最大。

圖3

受試對象坐立-起身過程結束時的膝關節屈曲角度

Figure3.

Knee flexion angle of participants right after the sit-to- stand trial

圖3

受試對象坐立-起身過程結束時的膝關節屈曲角度

Figure3.

Knee flexion angle of participants right after the sit-to- stand trial

3 討論

本研究借助三維運動分析系統采集分析了 KOA 合并內翻畸形終末期患者水平行走和坐立-起身過程的運動,采用術前膝關節功能評分來評定患者膝關節功能和結構,采用生物力學方式來評估患者的膝關節運動功能和關節載荷,對于探討 KOA 合并內翻畸形對患者下肢生物力學的影響、指導全膝關節置換手術和評估患者術后非手術側關節置換風險有較高的指導價值。本文研究結果表明,KOA 合并內翻畸形患者運動功能減弱,非手術側下肢日常活動中代償作用明顯,在完成指定高度或指定起身方式的坐立-起身過程中,單側 KOA 患者非手術側下肢和膝關節承受更大的關節負載和地面反作用力,長期高頻次的坐立-起身動作可能加速非手術側膝關節軟骨的退行性變化,進而增加 KOA 風險。

內翻膝患者非手術側膝關節運動功能受擬置換側下肢膝骨關節炎較大程度的影響。KOA 內翻患者的運動能力大大減弱,具體表現在水平跨距減小、步行周期延長。由于膝關節骨性關節炎往往伴隨著關節攣縮畸形和下肢長度不相等[17],非手術側下肢較長,擬置換側下肢較短,患者水平行走時雙側下肢交替支撐,導致擬置換側下肢水平跨距更大。水平行走時,內翻膝患者雙側下肢膝關節最小屈曲角度增加,但膝關節屈曲活動度減小,臨床表現為膝關節攣縮畸形。膝關節攣縮畸形造成股骨膝關節面與脛骨膝關節面接觸面積減小,負重時膝關節單位面積所受到的應力增加,從而進一步加速關節軟骨的退變。與對照組相比,單側膝內翻患者的非手術側膝關節在步態初始時刻屈曲角度增大,步態過程中膝關節活動度減小,但受影響程度不及擬置換側膝關節。

內翻膝患者水平行走時的膝關節力比正常人更大。一方面,患者正常行走時膝關節屈伸程度較大,股四頭肌等肌群張緊力增大[4, 13];另一方面,患者水平行走時軀干重心降低,軀干在矢狀面內的橫向擺動幅度增加[5],身體重心側傾幅度增加,支撐足關節負載增大。單側膝內翻患者的擬置換側膝關節受力較大,可以理解為該關節長期遭受機械載荷累積造成了膝關節骨性關節炎。與此相對地,雙側膝內翻患者雙側下肢的膝關節力峰值介于單側膝內翻患者非手術側與擬置換側關節力之間。雙側膝內翻癥狀可以認為是單側膝內翻癥狀持續發展的結果,KOA 伴隨膝關節疼痛與功能減退[18],患者將身體載荷轉移到非手術側下肢,因而增加了非手術側膝關節罹患骨性關節炎的風險。對正常個體而言,下肢機械軸從髖關節中心到踝關節中心,恰好通過膝關節中心,從而使膝關節所承受的載荷得以均勻向下傳導。膝內翻使機械軸偏離膝關節中心,膝關節內側間室過度負載,一旦發生骨關節炎,膝關節在關節功能與疼痛的平衡作用下會出現內翻程度的惡性循環。

在本文設立的 3 種坐立-起身方式中,對于單側 KOA 患者的非手術側下肢來說,自助起身(雙手叉腰)方式的風險最大。本文骨肌多體動力學分析研究結果表明,在采用自助起身(雙手叉腰)方式起身時,單側 KOA 患者內斜肌、股二頭肌、股外側肌的肌肉力先后達到峰值,分別為 248、709、544 N,遠大于采取外物支撐起身方式(手撐扶手、雙手扶桌)對應的肌肉力,這表明雙手叉腰起身方式主要依靠受試對象腹部發力帶來的上肢慣性運動完成,在運動學方面的表現為豎直方向加速度更大,反映在動力學參數上便是下肢地面反作用力之和更大。一方面,單側 KOA 患者雙手叉腰起身時對應的非手術側、擬置換側膝屈伸角度差異最為懸殊;另一方面,雙手叉腰起身對應的地面反作用力峰值之和最大。兩個方面共同作用的結果就是雙手叉腰起身方式對應的非手術側下肢受力較另外兩種起身方式大得多。患者若長期采用自助起身方式,可能的結果是非手術側膝關節過大的機械載荷累積,進而發展為 KOA 風險增大。

目前,本研究尚有不足之處,體現在:① 受試樣本量少;② 研究結果沒有排除受試對象下肢不等長的因素。本文對 9 例(12 膝)終末期 KOA 內翻患者進行了水平行走和起立過程步態的生物力學特征研究,對 KOA 內翻患者的步態特征進行了定量分析,今后還可以進一步根據 KOA 患者關節畸形情況(內翻、外翻、僵直膝、風濕性關節炎)進行分類及術前、術后不同階段步態特征進行研究,以利于患者術后個性化的康復指導。

4 結論

內翻膝患者的運動能力減弱,水平行走時擬置換側膝關節負載較大,骨性關節炎是長期不正常的機械載荷累積的結果。水平行走和坐立-起身時 KOA 內翻膝患者均采用非手術側進行主要支撐,長期效應可能造成非手術側過大機械載荷累積,增加非手術側罹患 KOA 的風險。

致謝:西安交通大學機械工程學院的曲曉麗老師和尉萍萍老師為本研究的步態采集提供了幫助,西安交通大學附屬紅會醫院的劉希偉、趙光輝、孫相祥、馬建兵醫生為本研究提供了指導,在此一并表示感謝!