目前房顫(AF)相關研究已經成為臨床關注的熱點,而體表電位標測(BSPM)技術作為一種無創的心電標測技術已廣泛應用于房顫的研究中。本文采用 10 位房顫患者消融手術前后的體表電位標測數據(每位患者的數據為 128 個通道),以自相關函數的方法得到所有患者體表電位標測信號的激動間期,并將該結果與人工計數法得到的激動間期結果進行比較,驗證了自相關函數方法的準確性。同時,本文還將自相關函數方法與常用的快速傅里葉變換(FFT)方法進行了比較,發現自相關函數方法的準確度更高。為了尋找預測房顫復發的較為簡單的規律,本文還利用自相關函數方法分析了這 10 位房顫患者術前的體表心電節律。結果表明,若患者體表的前胸左側區域的主導頻率(DF)大于 2.5 Hz 的電極通道占比均大于其它三個區域(前胸右側、后背左側、后背右側),則該患者術后有較大可能性發生房顫復發。本文結果驗證了自相關函數方法用于心電節律分析的合理性,并總結出基于該方法預測房顫復發的簡單規律。

引用本文: 張輕舟, 楊翠微, 白寶丹. 基于自相關函數的體表標測房顫信號的節律分析. 生物醫學工程學雜志, 2018, 35(2): 161-170. doi: 10.7507/1001-5515.201706096 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

心房顫動(atrial fibrillation,AF),簡稱房顫,是臨床最常見的持續性心律失常。房顫的發病率為 0.4%~1.0%,并且隨著年齡的增長而不斷上升[1]。房顫的發病率還與冠心病、高血壓病和心力衰竭等疾病的發病率上升密切相關[2]。雖然藥物治療和導管消融手術已經廣泛應用于房顫的臨床治療[3],但是目前仍有著較高的復發率。因此,針對房顫的診斷和治療一直是臨床研究的熱點。

房顫的電生理機制非常復雜,需要深入研究。近年來,無創標測技術在房顫的研究中逐步得到重視,其中體表電位標測(body surface potential mapping,BSPM)應用較多[4-7]。相對于傳統的 12 導聯心電圖,BSPM 采集了更多通道的體表心電信號,能夠提供豐富的電生理方面的空間信息。目前,BSPM 已應用于很多方面,例如激動源的定位、激動序列的估計和跨膜電位的估計等[8-10]。而分析 BSPM 信號的節律等信息有助于加深對房顫的理解[7]。現有的研究通過人體體表覆蓋的多個電極獲取 BSPM 信號,有 256 通道的系統[11],也有 64 通道的系統[12]。復旦大學心臟電生理與起搏實驗室設計了一款 128 通道的電極背心,用于采集房顫患者的臨床心電數據,既能獲取較多的人體體表心電信號的空間分布信息,又避免了過多相近的通道信息。本文的數據正是來源于該 128 通道電極背心采集的房顫患者的 BSPM 數據。

本文應用一種基于自相關函數的節律分析方法得到了患者 BSPM 數據的激動間期,并通過人工計數的方法驗證了自相關函數方法的準確性。此外,本文還將傳統的快速傅里葉變換(fast Fourier transform,FFT)方法得到的患者 BSPM 數據的主導頻率(dominant frequency,DF)與自相關函數方法的結果進行了比較。最后采用自相關函數的方法分析了 10 位患者術前房顫信號的節律情況,總結出了可用于預測患者術后房顫復發的簡單規律。本文的意義在于驗證了自相關函數方法用于心電節律分析的準確性,并總結出基于該方法預測房顫復發的簡單規律。

1 方法

1.1 BSPM 數據采集對象

本文采用了四川大學華西醫院心臟大血管外科 10 位臨床患者的 BSPM 數據。患者的基本信息如表 1 所示。數據采集過程和本文研究均得到了四川大學華西醫院倫理委員會的批準和患者的知情同意。針對 10 位患者的具體情況,表 1 中涉及的相關專業術語如下:風濕性心臟病(rheumatic heart disease,RHD)、二尖瓣狹窄(mitral valve stenosis,MS)、二尖瓣反流(mitral valve regurgitation,MR)、主動脈瓣狹窄(aortic stenosis,AS)、主動脈瓣反流(aortic valve regurgitation,AR)、三尖瓣反流(tricuspid valve regurgitation,TR)、二尖瓣置換術(mitral valve replacement,MVR)、三尖瓣置換術(tricuspid valve replacement,TVR)、主動脈瓣置換術(aortic valve replacement,AVR)、房顫外科迷宮術(maze)。

1.2 BSPM 數據采集系統

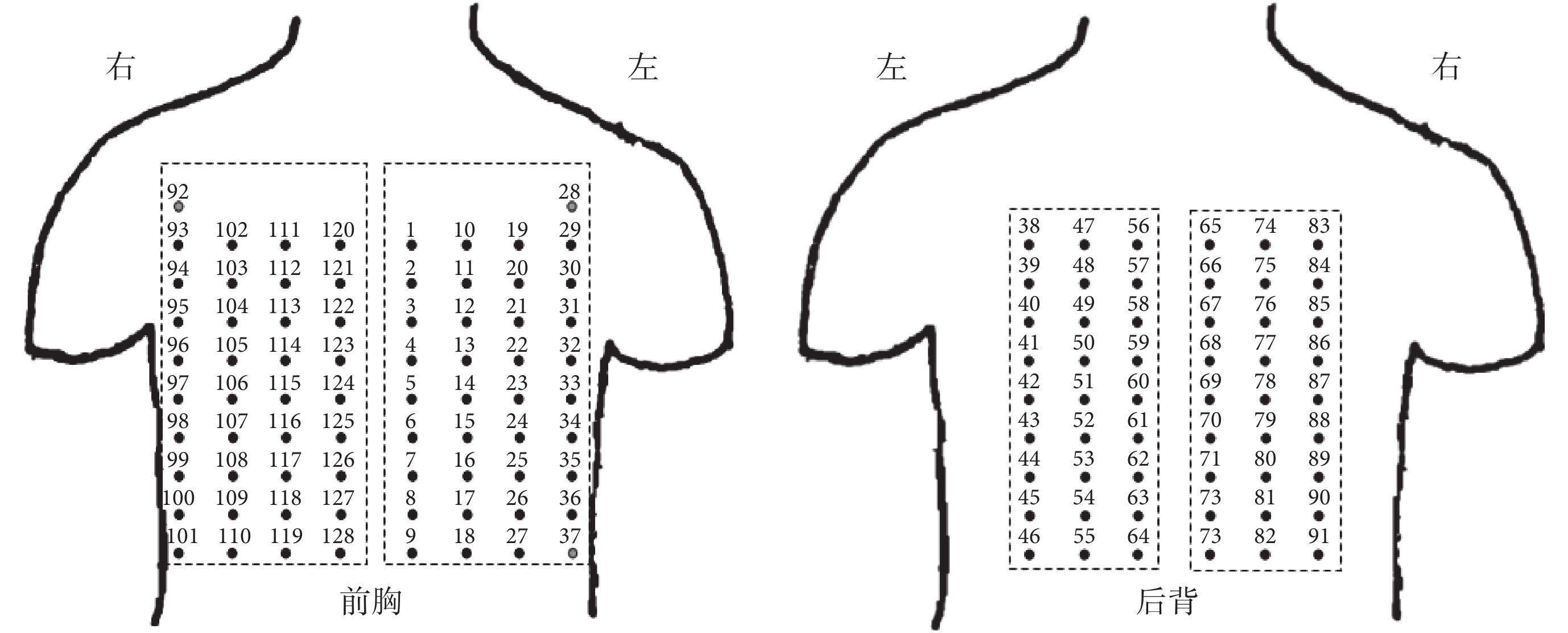

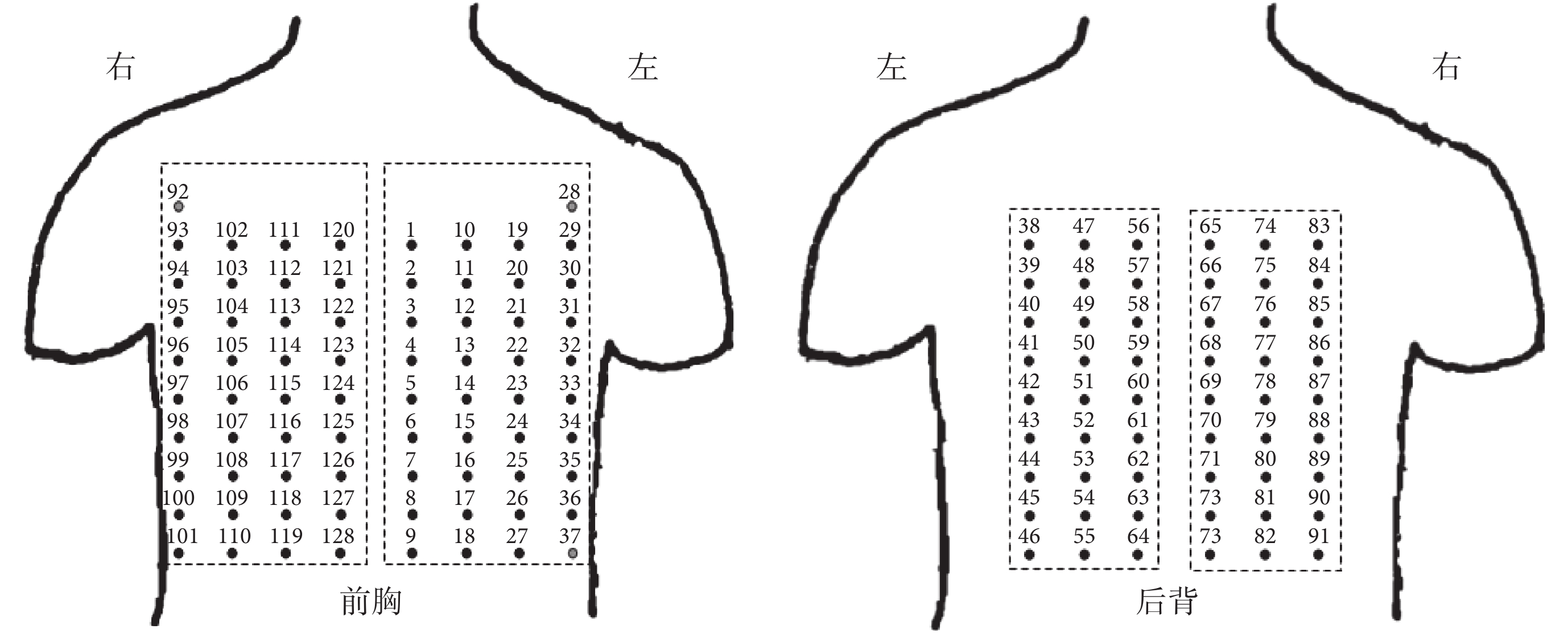

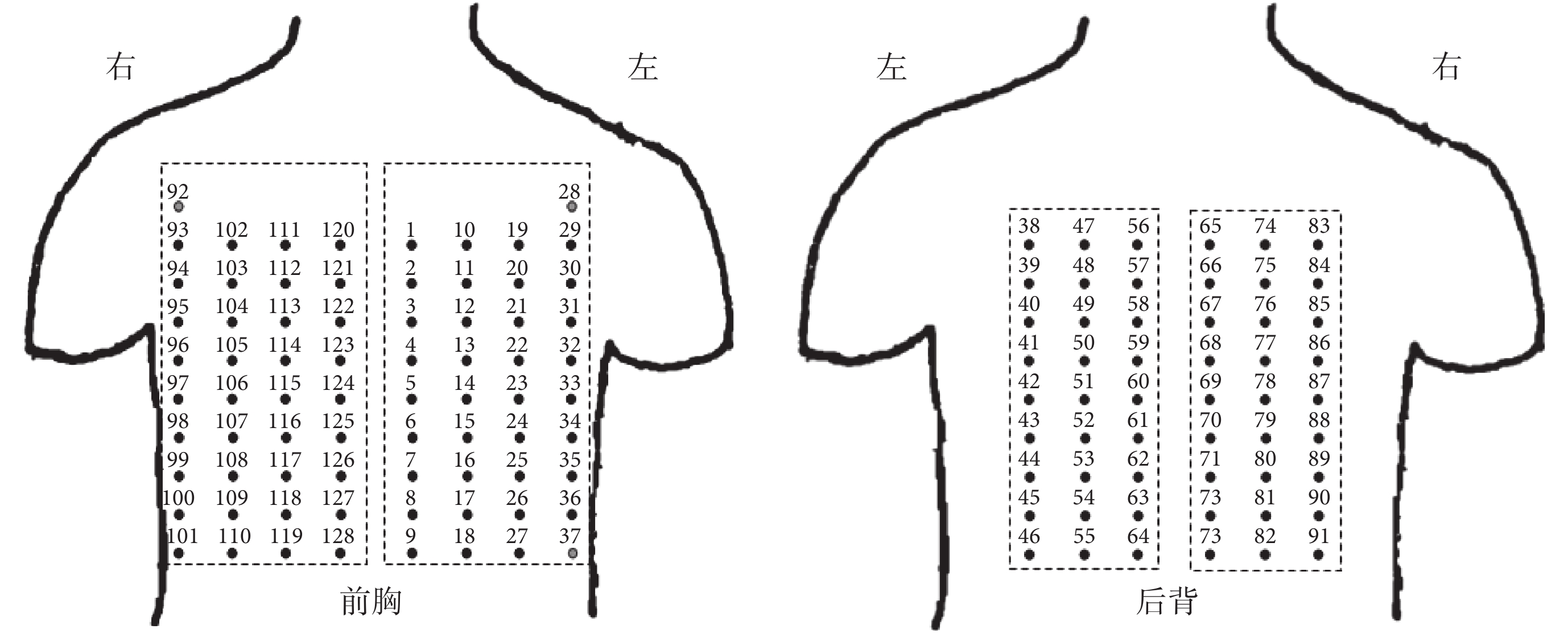

采集系統前端采用復旦大學心臟電生理與起搏實驗室自主研發的電極背心。14 條柔性電極帶通過松緊帶連接起來,上面一共均勻分布了 128 個單極標測電極,這些電極點在人體軀干的詳細分布情況如圖 1 所示。

圖1

人體軀干表面 128 個電極點的分布以及 4 個區域的劃分

Figure1.

The distribution of the 128 electrodes on the human body surface and the division of the four regions

圖1

人體軀干表面 128 個電極點的分布以及 4 個區域的劃分

Figure1.

The distribution of the 128 electrodes on the human body surface and the division of the four regions

數據記錄與存儲采用多通道電生理信號采集記錄系統 NeuroScan(ESI-128 型,Compumedics Ltd.,澳大利亞)[13]。采集過程中數據采樣率設為 1 kHz。如圖 1 所示,本文將人體軀干的標測區域分為前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側 4 個區域,以便于后續的信號處理。

1.3 BSPM 信號預處理

為了更好地處理 BSPM 信號并進行節律分析,首先需要對信號進行預處理。在采集 BSPM 信號的過程中,已經去除了 50 Hz 的工頻干擾,接下來對信號作進一步的預處理。

本文采用了針對心電信號節律分析的經典預處理步驟,主要分為 3 個步驟[14-15]。

第一步:將信號通過 0.5~100 Hz 的帶通濾波。

第二步:對通過帶通濾波后的信號取絕對值。

第三步:將第二步處理后的信號通過 20 Hz 的低通濾波。

1.4 基于自相關函數的節律分析方法

計算一個信號序列 x(n)自相關函數的公式如式(1)所示[16]:

|

其中,τ 是相對時間位移。

由下面公式(2)的推導可知:周期信號的自相關序列也是周期信號,且自相關函數序列的周期等同于信號的周期。

|

按照上述特性,單一節律的 BSPM 信號的自相關序列的周期可以作為其主導節律周期的估計,而對于包含多個節律的 BSPM 信號,其自相關序列雖然不是周期信號,但在一定程度上可以反映出信號節律的特性。

如式(1)所示,對單一通道的某一段 BSPM 信號作自相關序列,通常取 20 s 長度的信號,相對時間位移取[0,2] s。由自相關函數的定義可知,時間位移為 0 時,信號完全相似,自相關函數值 R(0)為區間[0,2] s 內的最大值。以 R(0)值為基準對自相關序列作歸一化處理,然后尋找時間位移區間內的自相關函數的次大值。在[0,2] s 這個位移時間區間內,自相關函數次大值與最大值所對應的時間位移的差值即為這段信號主導節律的周期。本文將自相關函數次大值對應的時間位移作為 BSPM 信號主導節律對應的激動周期[17]。

1.5 基于 FFT 的節律分析方法

以往的大部分研究均采用傳統的 FFT 方法得到 BSPM 信號的 DF[18-19]。本文接下來將這一傳統方法與上面提出的基于自相關函數的節律分析方法作個對比。

采用 FFT 方法獲取信號 DF 的過程是:利用韋爾奇周期圖法得到患者 BSPM 信號的功率譜密度,采用 512 采樣點的漢明窗,相鄰窗之間有 50% 的重疊。在 BSPM 信號的功率譜密度中,通常認為 1~3 Hz 上(即對應心率為 60~180 次/min 的范圍)的最大峰對應的頻率便是該段 BSPM 信號的 DF。求取信號 DF 的倒數即可得到激動間期。

2 結果與討論

2.1 自相關函數方法結果驗證

2.1.1 竇性心律下的體表信號節律分析

在本次研究中,我們通過人工計數的方法得出患者 BSPM 信號的 DF,將該結果作為金標準,與自相關函數方法得到的結果相比較,以此驗證自相關函數方法的準確性。

在下面的實例分析中,我們采用了房顫患者的術前或術后的 128 路 BSPM 信號,采樣率為 1 kHz,每段信號長度 20 s。根據實際需要截取信號中的一段進行濾波和自相關函數分析,通常截取的長度為 5 s(竇性心律時)或全部 20 s(房顫情況下)。采集的信號有 128 個通道,分析時選取了 21 通道上的體表標測信號,該電極位置較為靠近左心房。

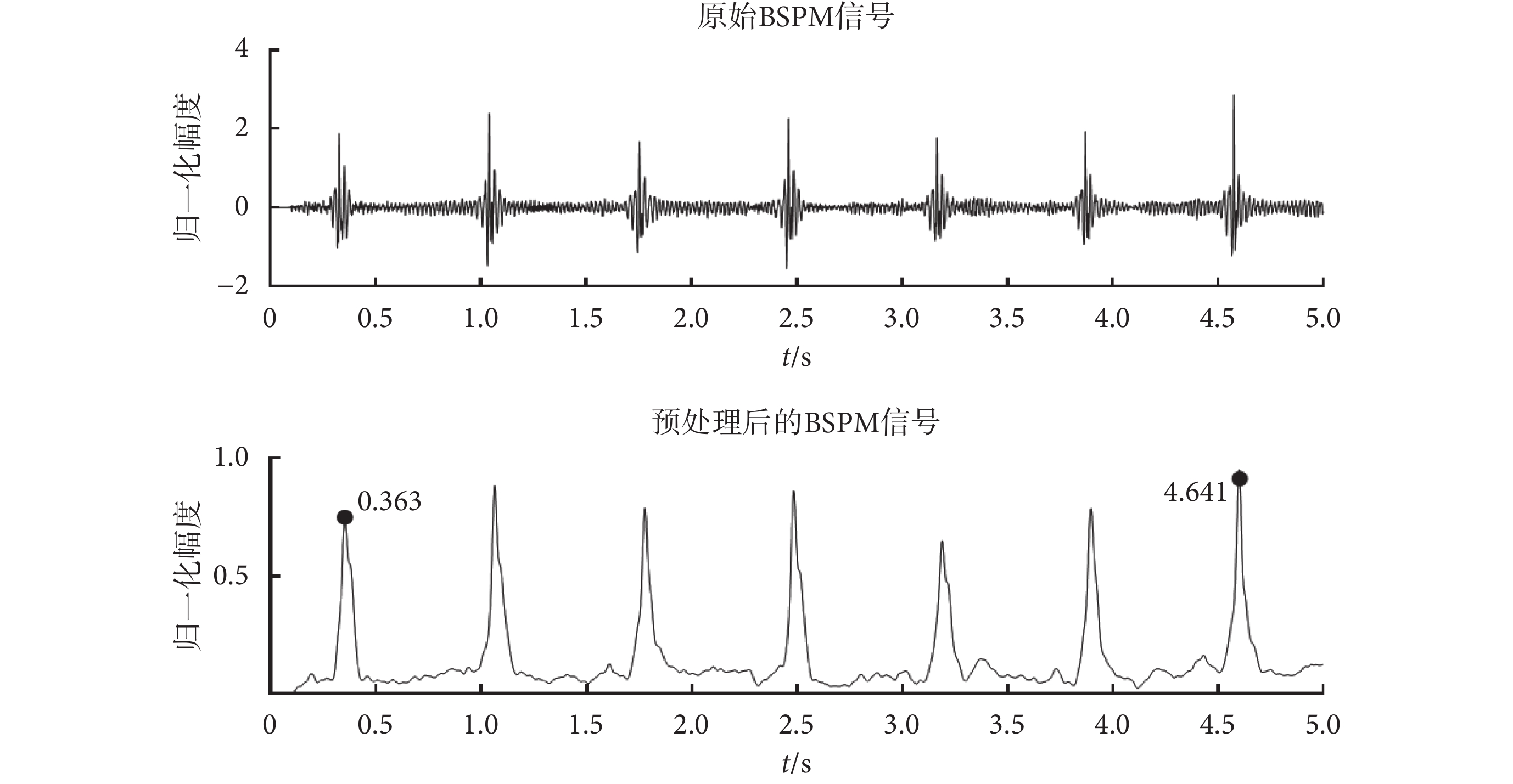

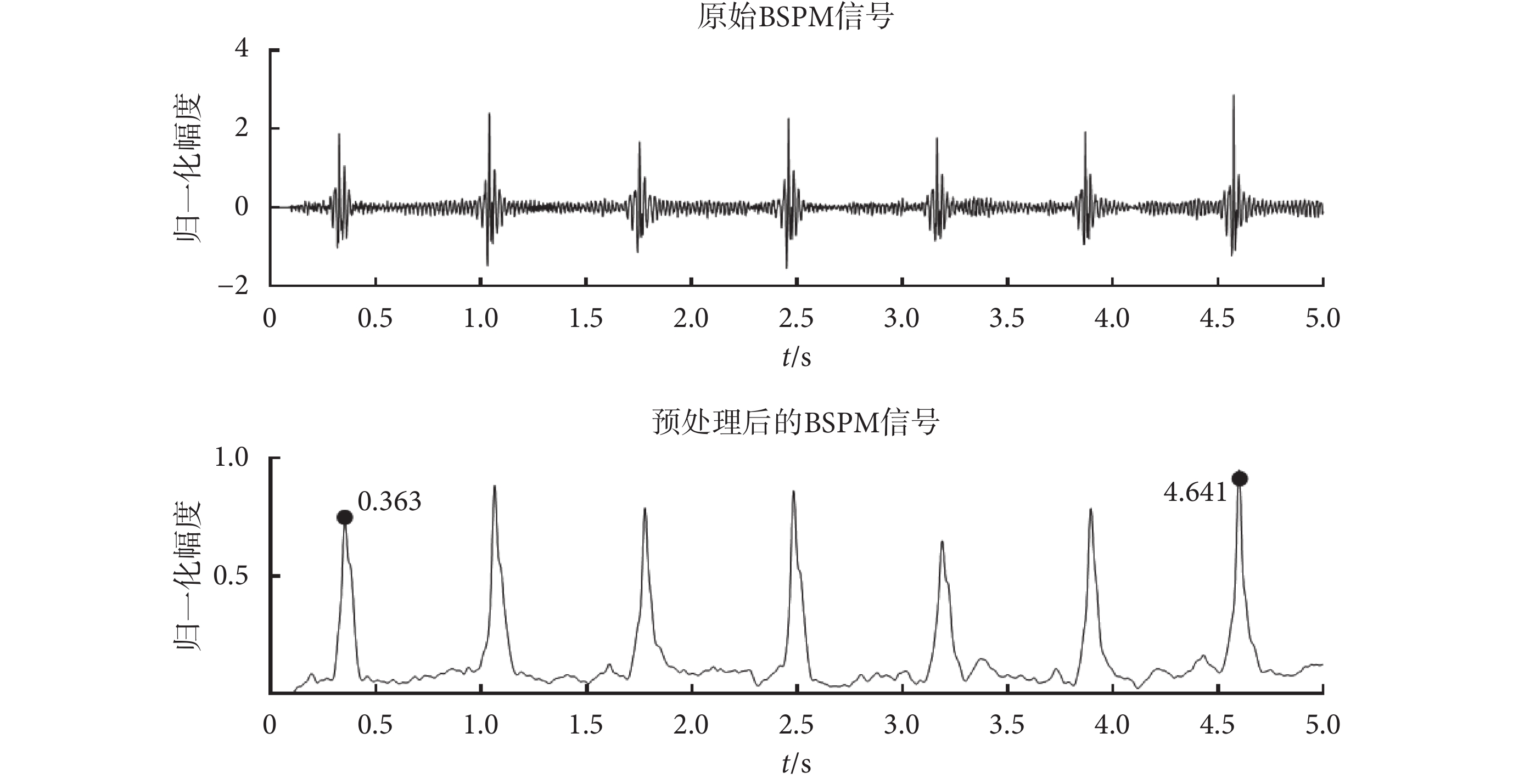

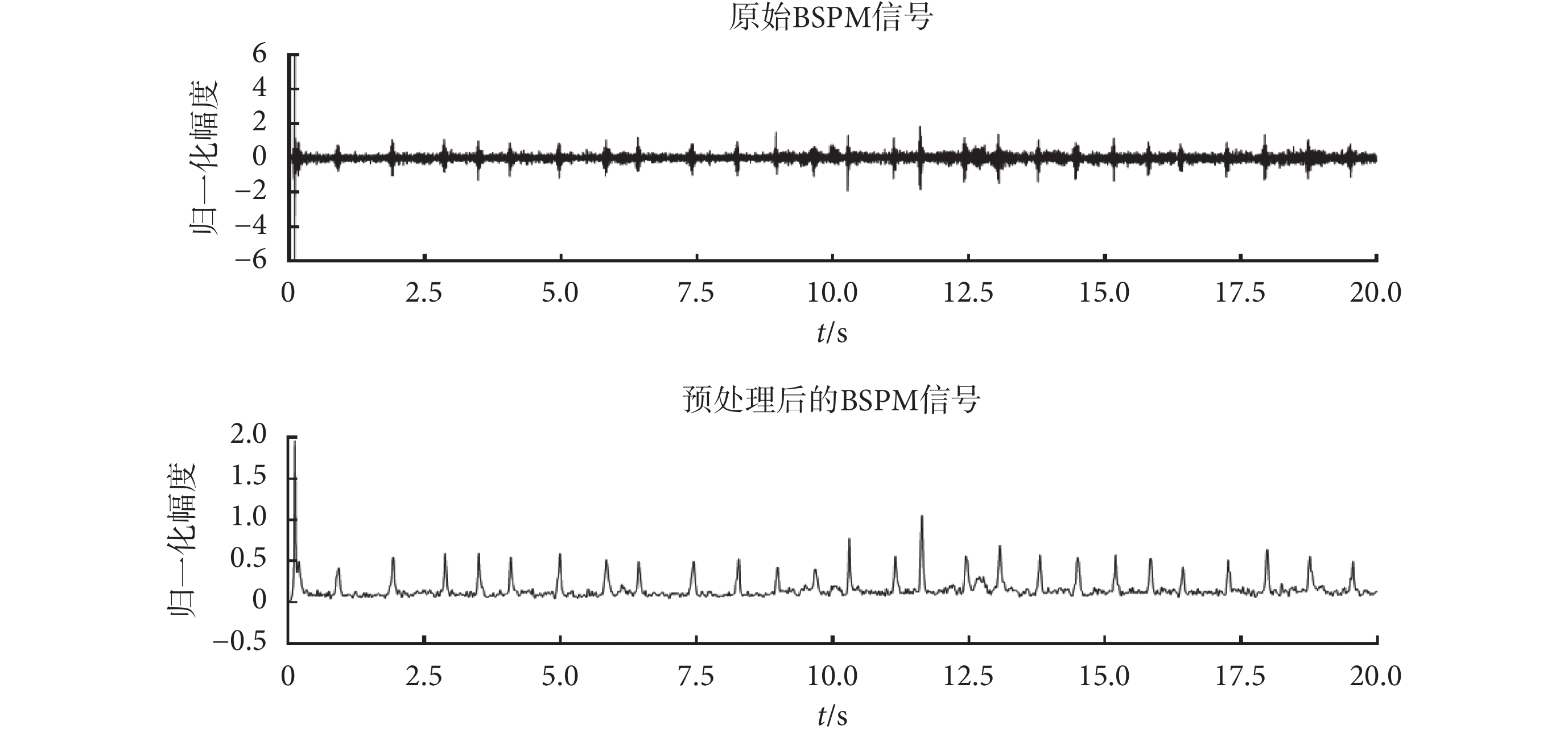

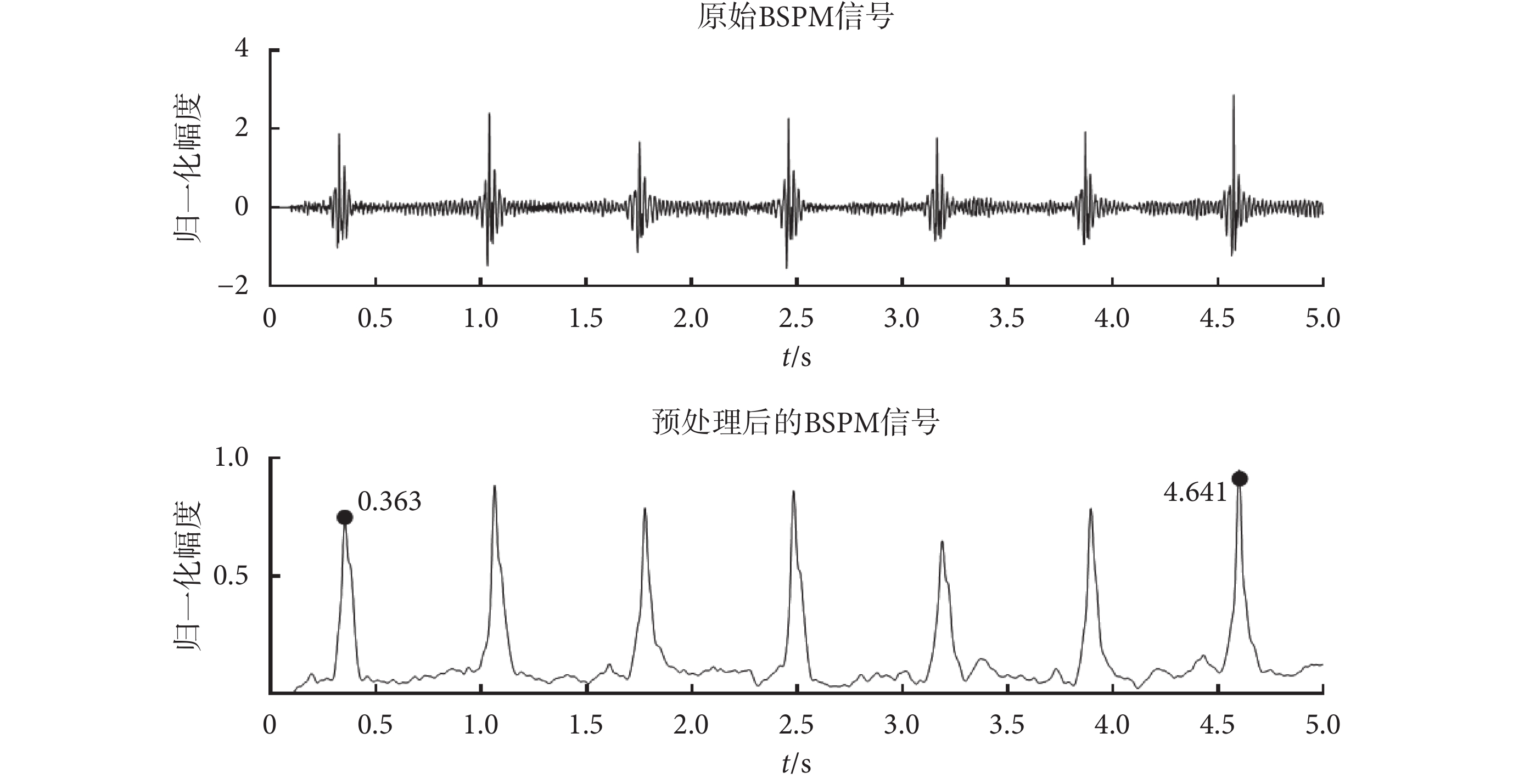

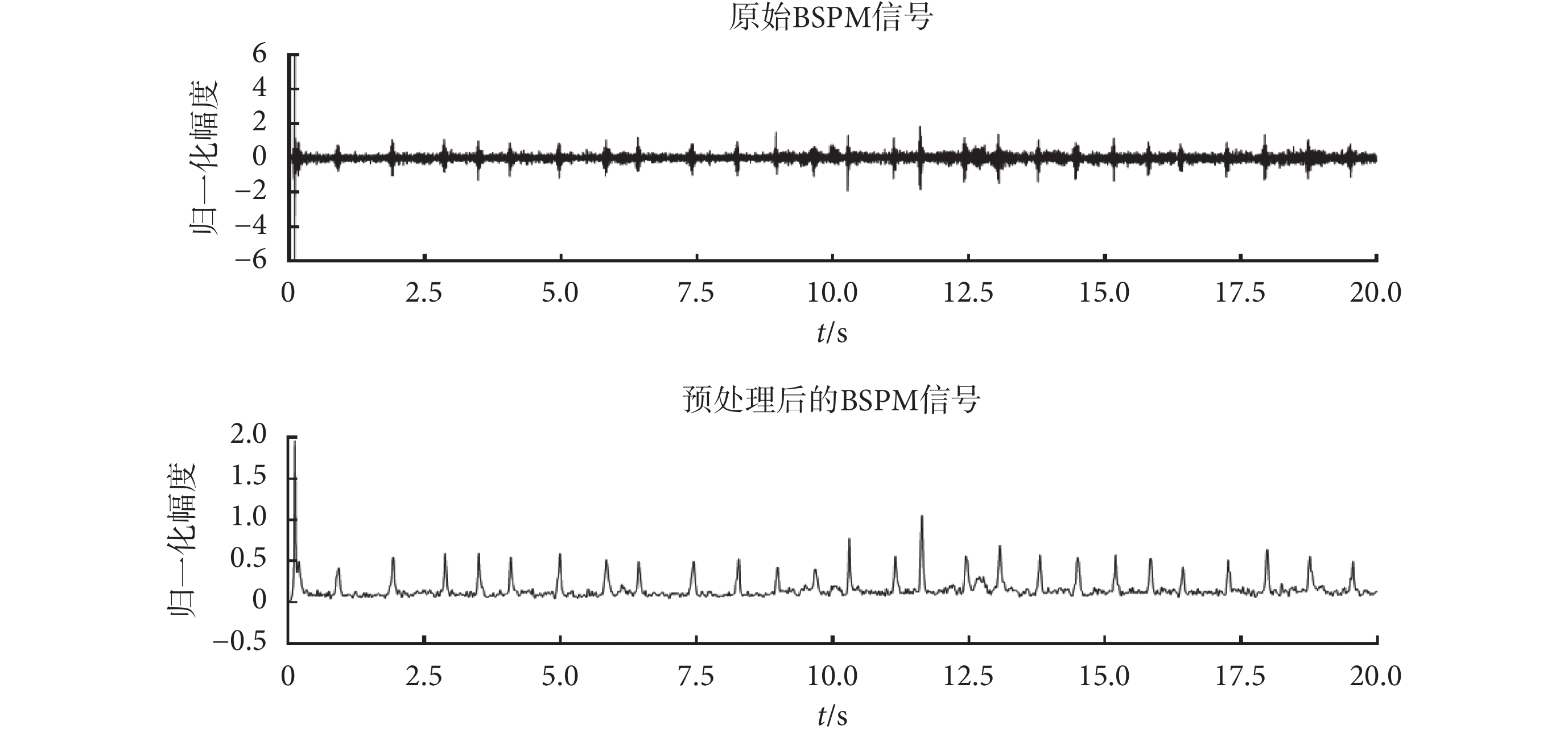

如圖 2 所示,是某位房顫患者術后的第 21 通道的體表心電圖,分別是原始 BSPM 信號和預處理后的信號,可以看出此時患者的心電圖顯示為竇性心律。圖中的信號時長 5 s,經過預處理后的信號在 0.363~4.641 s 的時間內,一共有 6 個激動間期。由于是竇性心律,所有激動間期長度大致相等,所以激動間期的時長為(4.641 – 0.363)/6 = 0.713 s。

圖2

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure2.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

圖2

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure2.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

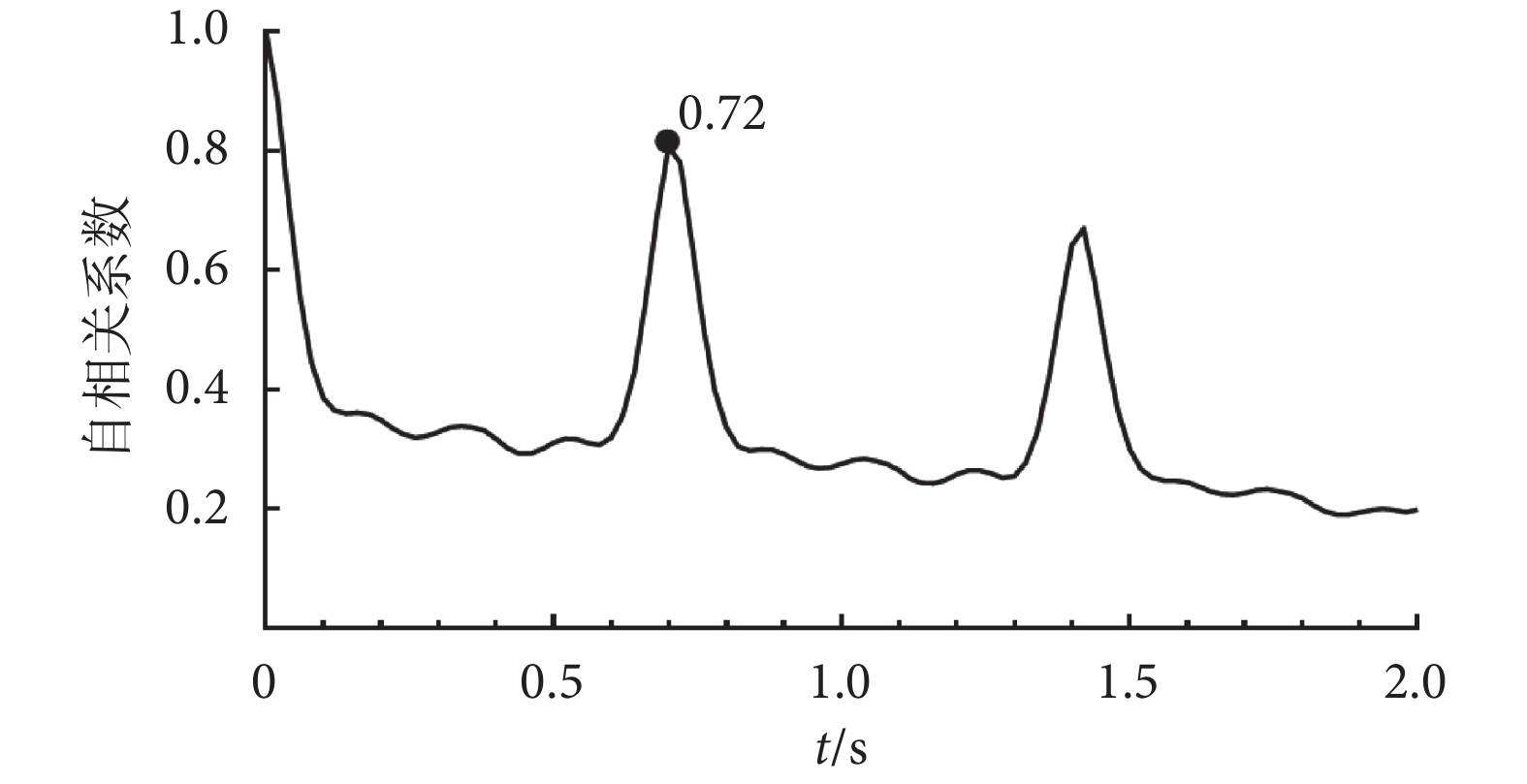

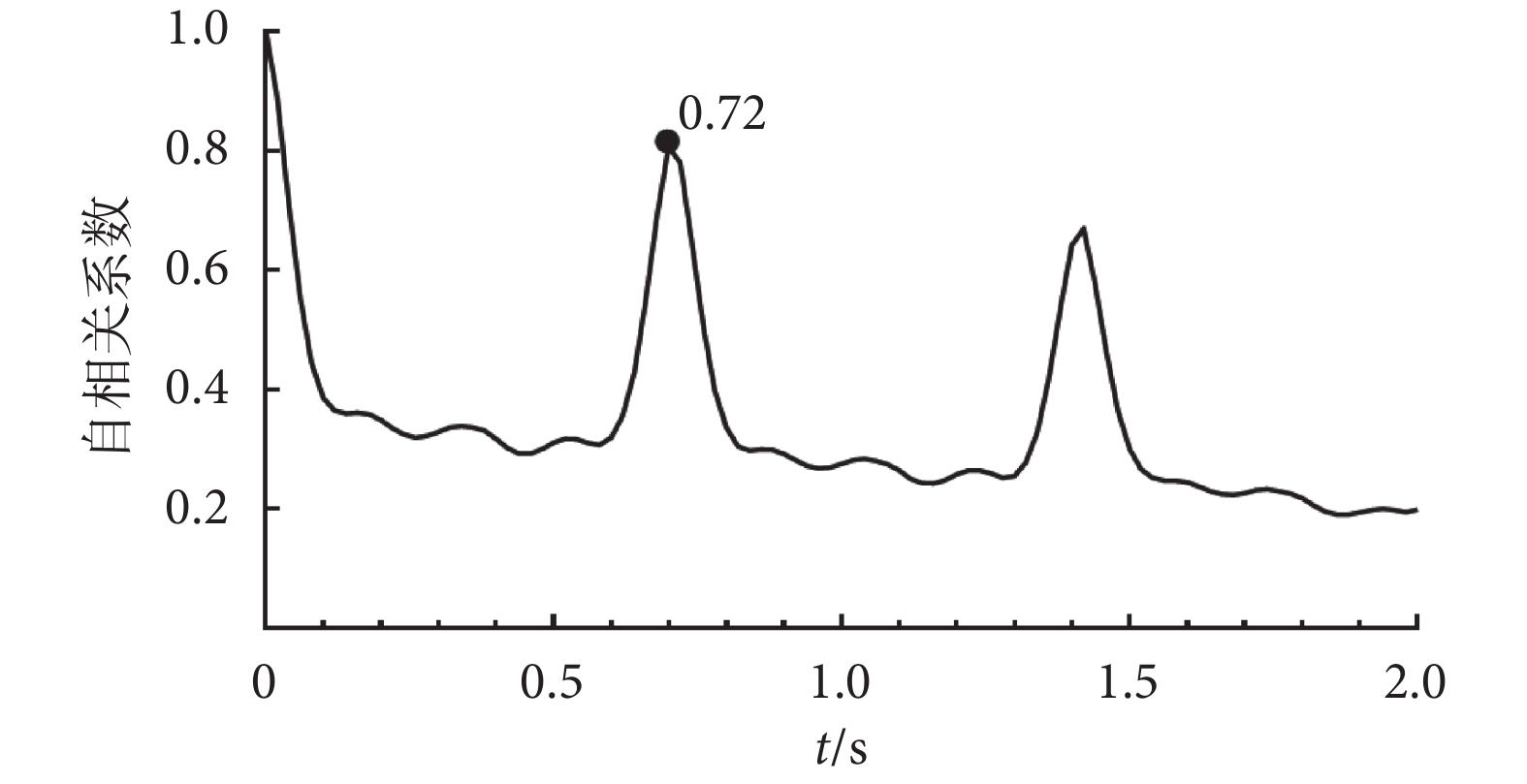

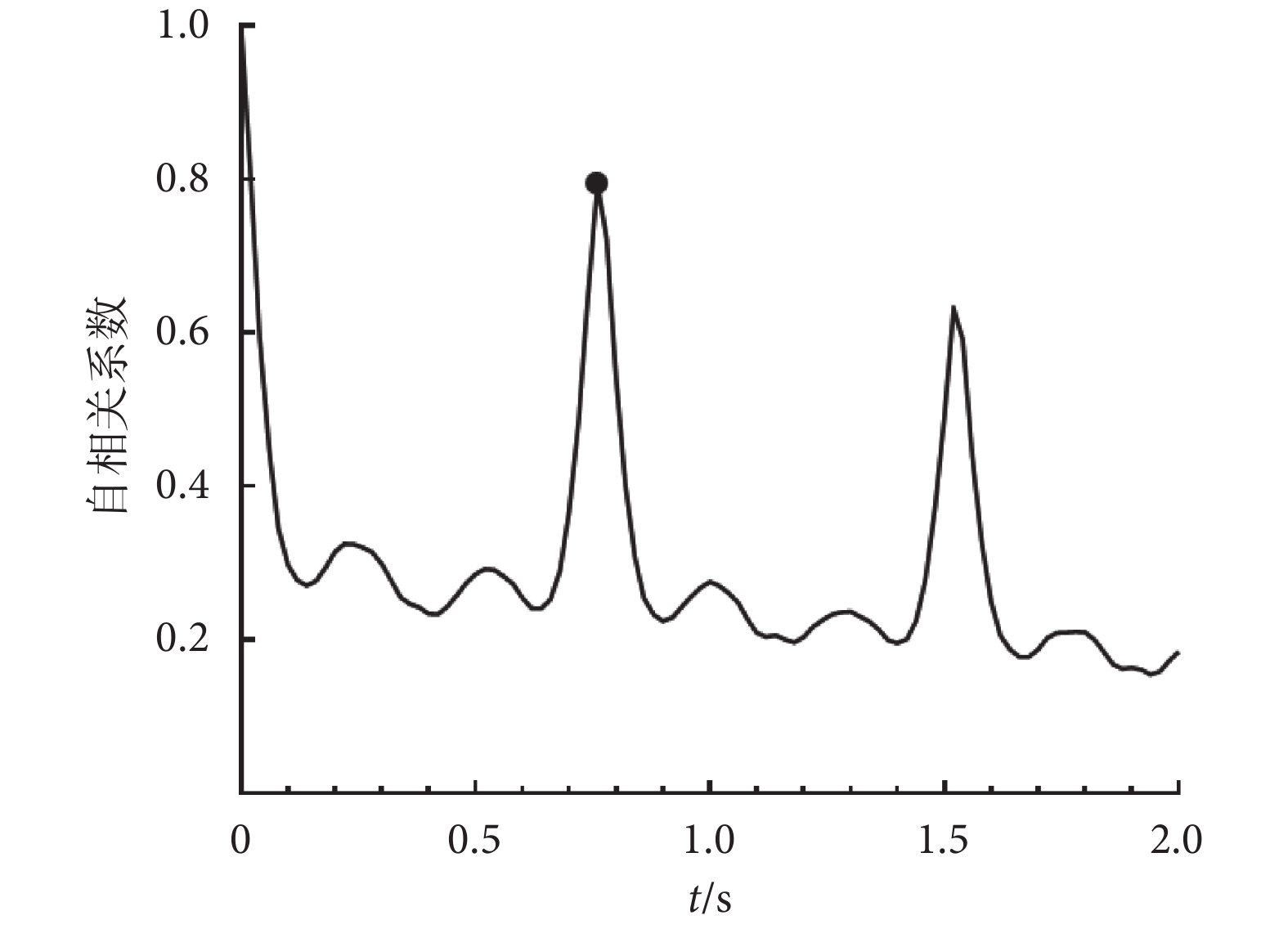

如圖 3 所示,是該患者的同一段 BSPM 信號的自相關序列曲線,歸一化后可以看到時間位移為 0 時自相關函數值最大為 1,而次大值所對應的時間位移就是該段信號的主導節律對應的激動周期,圖中可以看到次大峰對應的時間位移為 0.72 s,這一結果和據圖 2 采用人工計數法得到的激動間期 0.713 s 基本吻合。

本文研究一共選取了 10 位房顫患者術前和術后的體表信號,每位患者記錄了 3 min 的 BSPM 數據,分為 9 段數據,每段數據長度為 20 s,每段數據包含 128 道通道信號。

10 位患者中有 6 位術后隨訪未發現房顫復發,這 6 位患者術后的竇性心律信號,共 6 × 9 × 128 = 6 912 段數據。這里,我們挑選出這些數據中質量較好的信號,將上述的自相關函數序列分析方法與人工計數法(金標準)得到的激動周期進行比較,檢驗本文自相關函數方法用于竇性心律的節律分析的正確率。

在這 6 912 段數據中,一共有 723 段數據質量較差,我們將剩下的 6 189 段數據用于自相關函數方法與人工計數方法的對比,激動間期誤差設為 0.2 s,二者的結果在誤差范圍內全部相符,正確率達到 100%。

這一結果說明,在竇性心律情況下,基于自相關函數的節律分析方法得到的激動周期結果正確率非常高,完全適用于計算信號的激動節律。

2.1.2 房顫下的體表信號節律分析

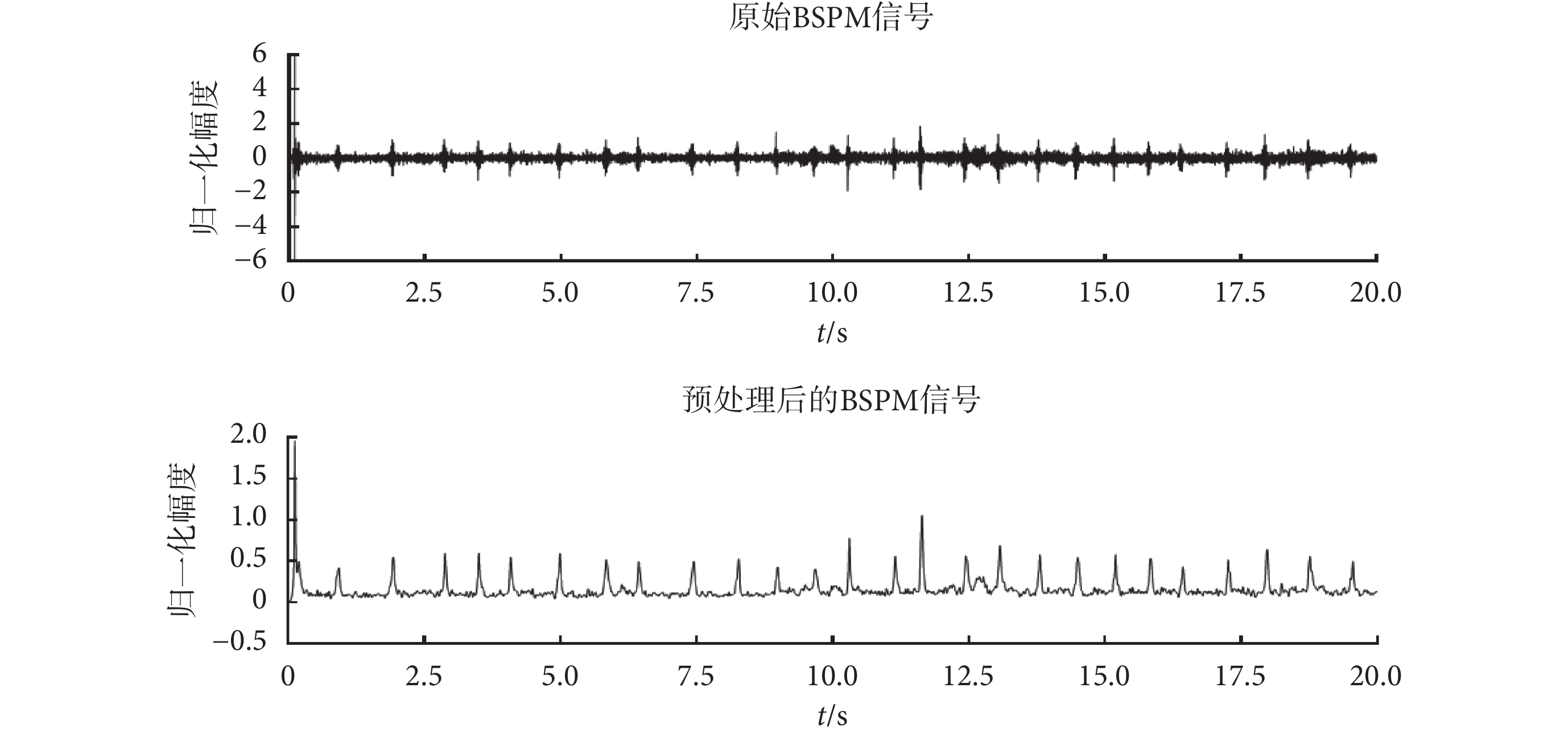

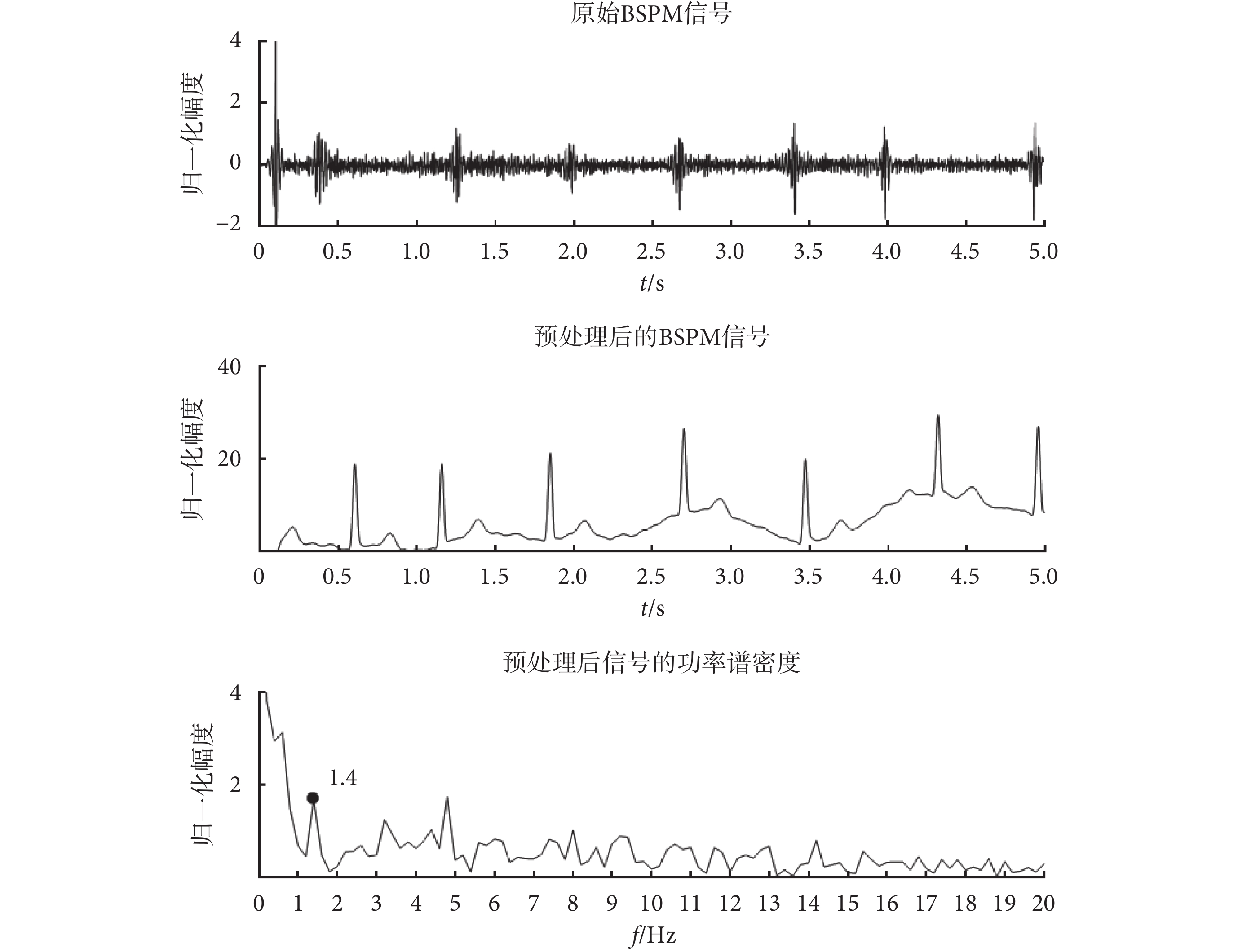

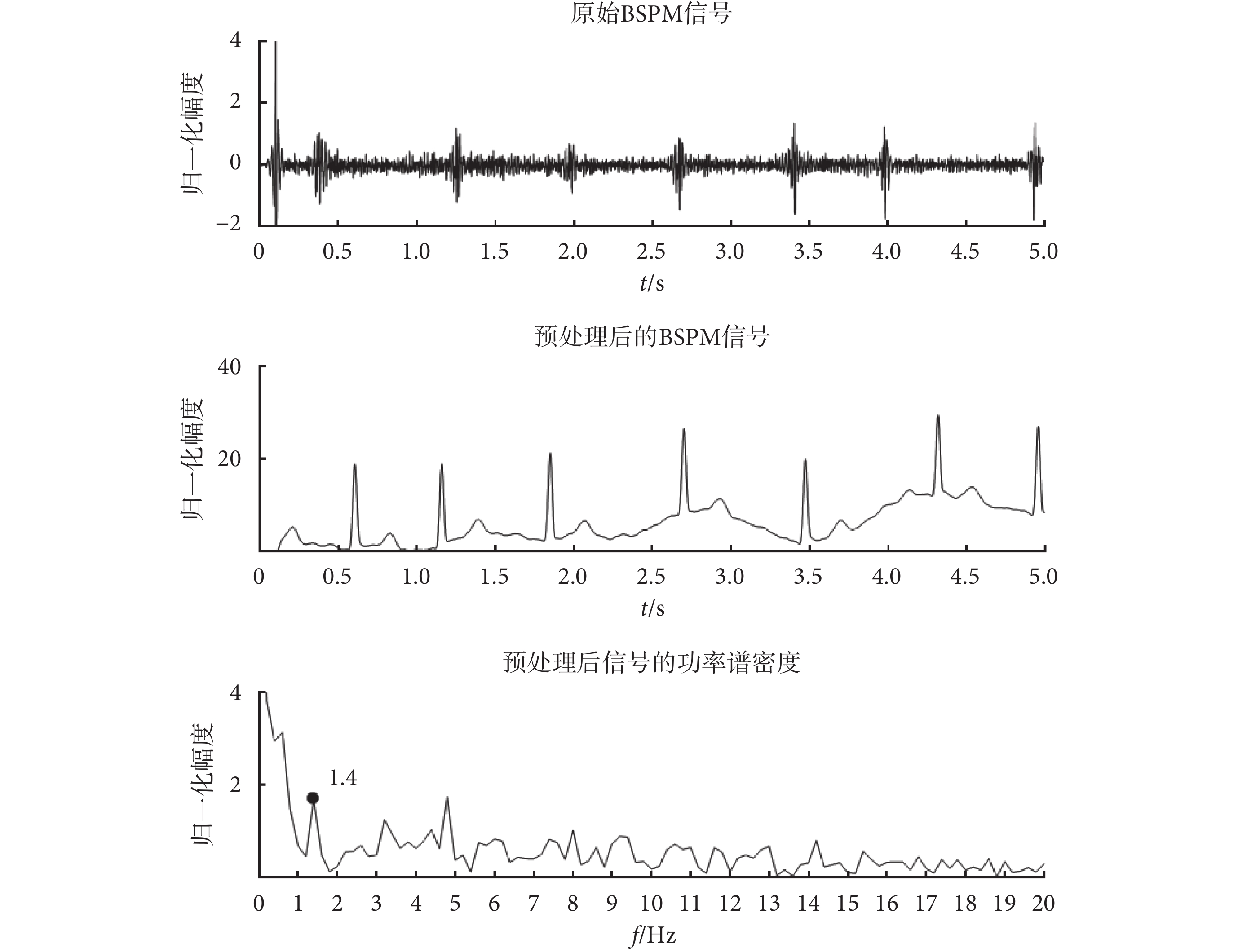

如圖 4 所示,是某一位房顫患者術前的體表心電圖,同樣選取的是第 21 通道的信號,分別是原始信號和經過預處理后的信號,該房顫信號屬于弱節律性信號,因此讀取了 20 s 長的信號,可包含更多的信息,使結果盡可能準確。根據預處理后的信號圖,采用人工計數測得 20 s 內的激動次數是 29 次(87 次/min),平均激動周期為 0.690 s。

圖4

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure4.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

圖4

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure4.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

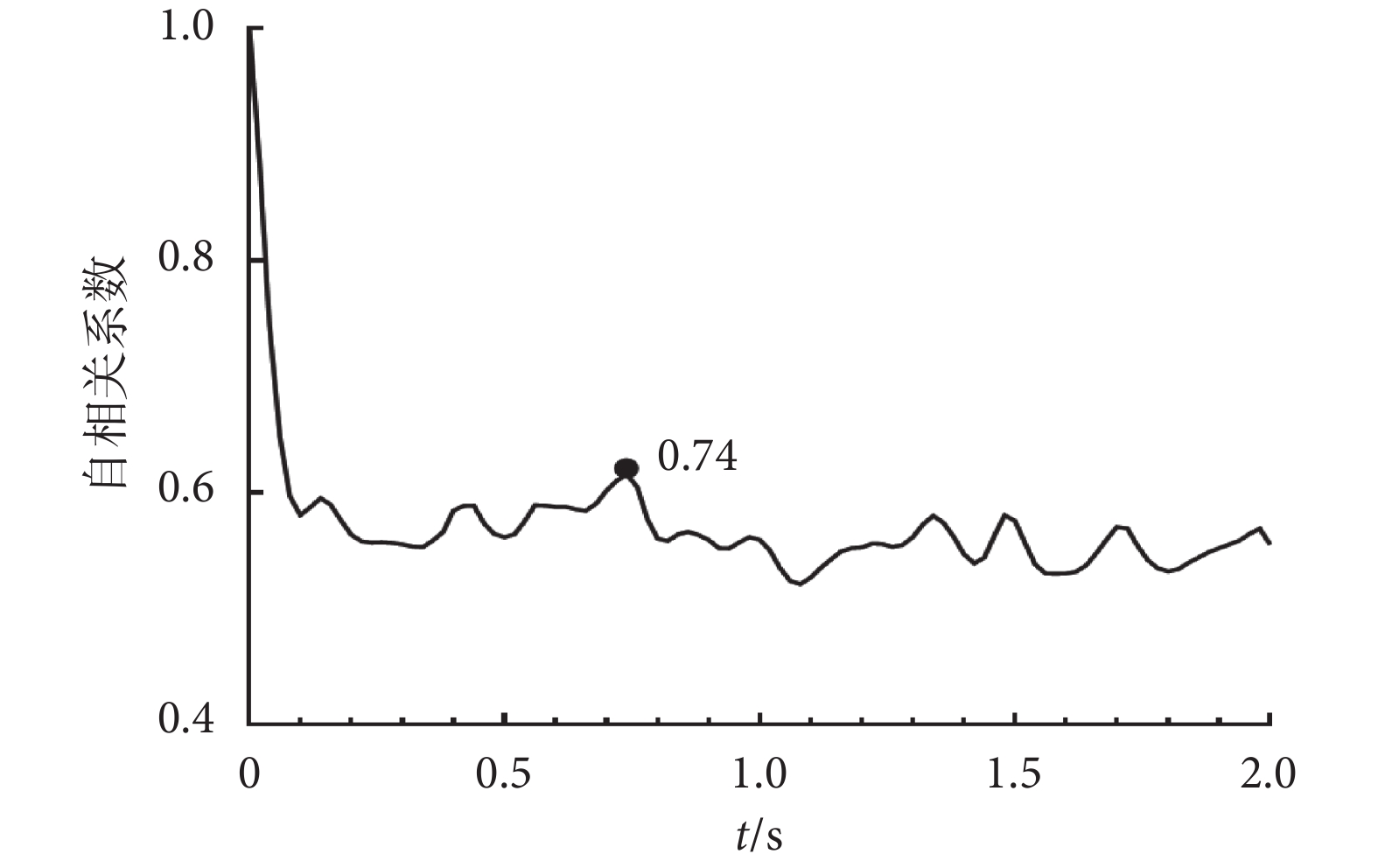

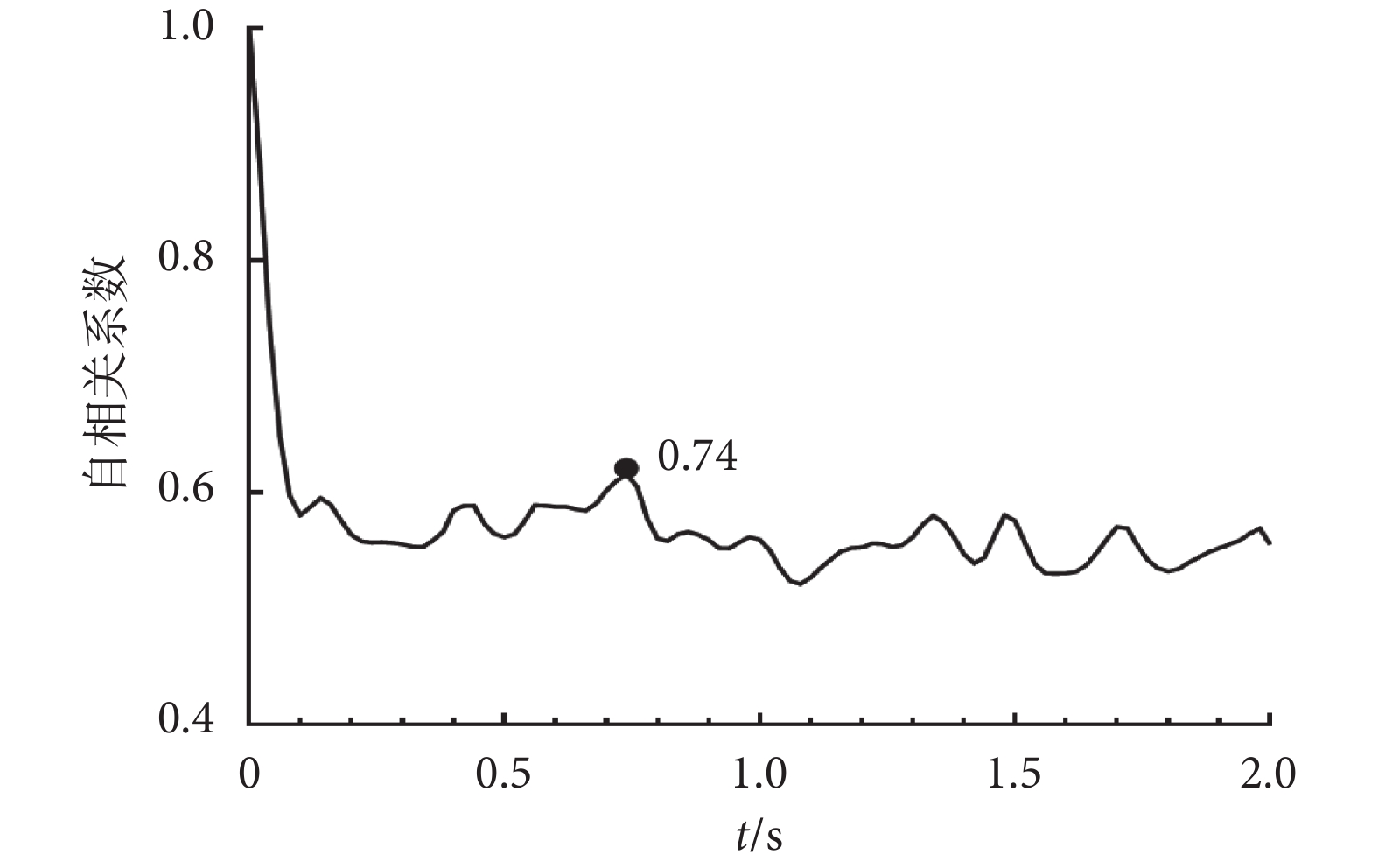

圖 5 是如圖 4 所示心電信號的自相關序列。如圖 5 所示,次大峰對應的時間位移為 0.74 s,與人工計數得出的 0.690 s 相差不大。

與竇性心律情況下的節律分析類似,將房顫情況下自相關函數分析得到的激動間期結果與人工計數方法的結果相比較。房顫情況下選取了 10 位患者術前的 BSPM 信號以及 4 位出現房顫復發的患者術后的 BSPM 信號,一共 14 × 9 × 128 = 16 128 段數據。

在這 16 128 段數據中,一共有 2 804 段數據質量較差,將剩下的 13 324 段數據用于自相關函數方法與人工計數方法的比較,同樣將激動間期誤差設為 0.2 s,二者的結果在誤差范圍內有 11 272 段的數據相符,占總有效數據(13 324 段數據)的 84.6%,兩種方法得到的結果沒有統計學意義上的差異(P = 0.63)。

以上結果說明,當采用基于自相關函數的節律分析方法處理體表心電信號時,在房顫情況下其結果的準確率雖然不如竇性心律信號的處理情況,但誤差仍然較小,其結果可適用于房顫信號的節律分析。

2.2 自相關函數方法與 FFT 方法的結果比較

在 2.1 小節中,10 位患者在竇性心律情況下有 6 189 段質量較好的數據,在房顫情況下有 13 324 段質量較好的數據,共計 6 189 + 13 324 = 19 513 段數據。基于自相關函數方法得到的激動間期與人工計數方法的結果相比,竇性心律情況下 6 189 段數據在誤差范圍內全部相符,房顫情況下 11 272 段數據在誤差范圍類相符,共記 6 189 + 11 272 = 17 461 段數據在誤差范圍內相符,即自相關函數方法得到的激動間期的總準確率為 17 461/19 513 = 89.5%。

與自相關函數方法的結果驗證類似,我們同樣將傳統的 FFT 方法的結果與人工計數方法的結果進行比較驗證。

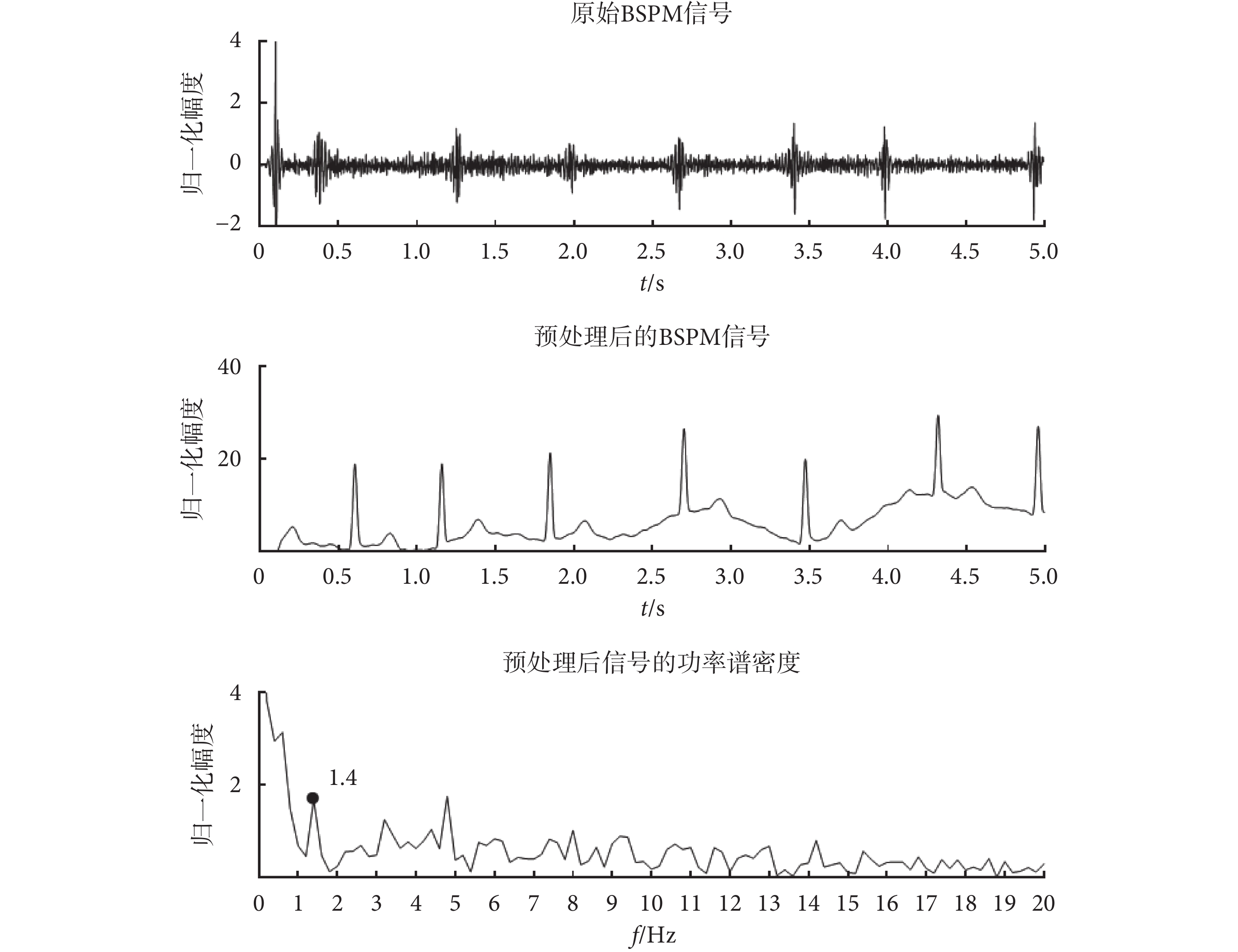

如圖 6 所示,展示了用 FFT 方法得到信號 DF 的方法,分別是原始信號、預處理后的信號和預處理后信號的功率譜密度。由該功率譜密度圖可以直接得到 BSPM 信號的 DF,1~3 Hz 內的最大峰對應的頻率為 1.4 Hz,即是該段信號的 DF。對預處理后的信號采用人工計數,5 s 內的激動次數為 7 次(84 次/min),激動頻率為 1.4 Hz,與該例展示的結果完全相同。

圖6

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure6.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

圖6

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure6.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

將所有 19 513 段數據通過 FFT 的方法得到 DF,然后取倒數得到其激動間期,與人工計數方法相比較并取誤差范圍為 0.2 s,結果顯示 81.2% 的數據相符。FFT 方法與人工計數方法也沒有統計學意義上的差異(P = 0.52)。

從自相關函數和 FFT 方法分別與人工計數方法比較的結果來看,自相關函數方法的準確程度高于 FFT 方法。

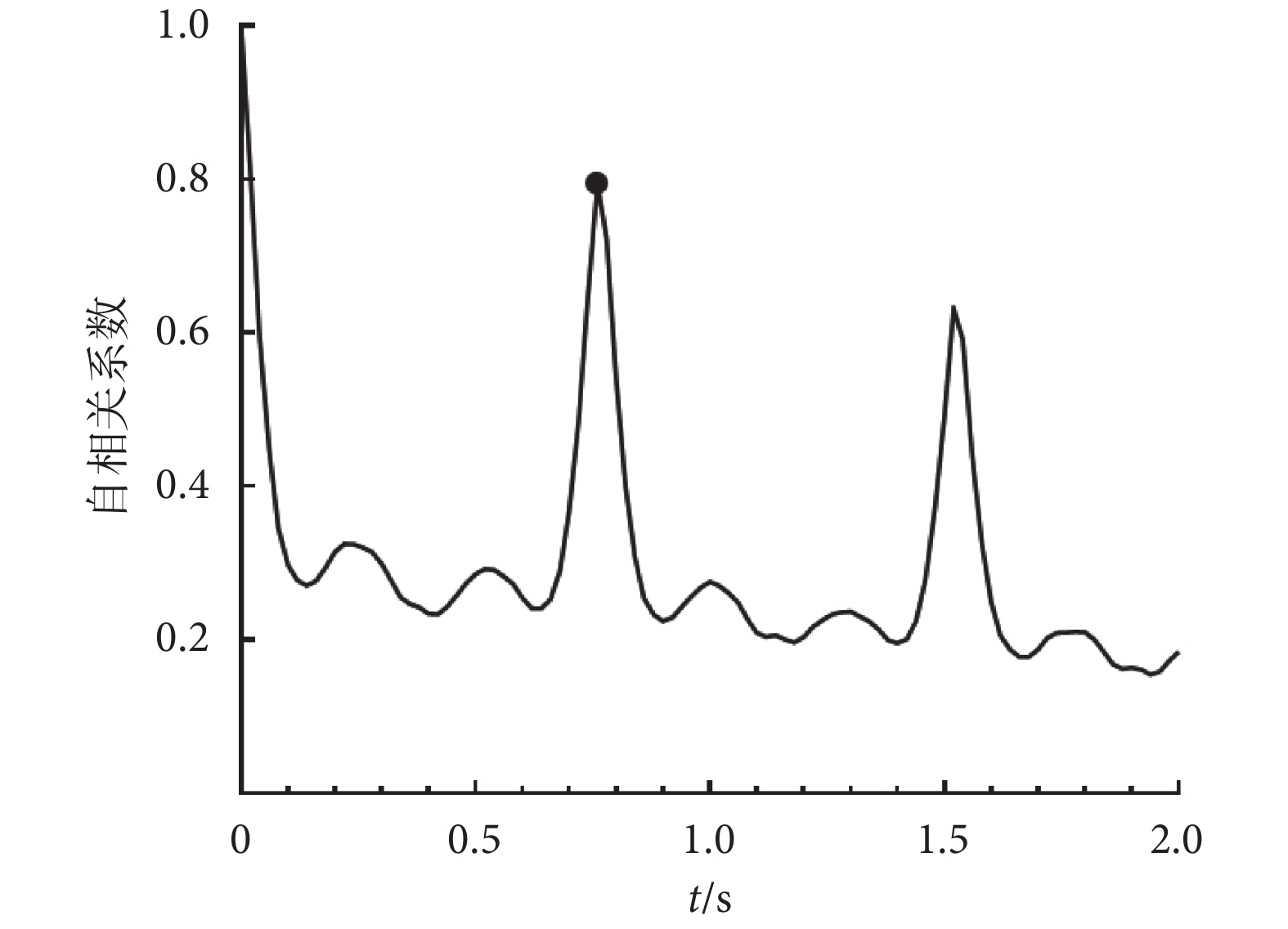

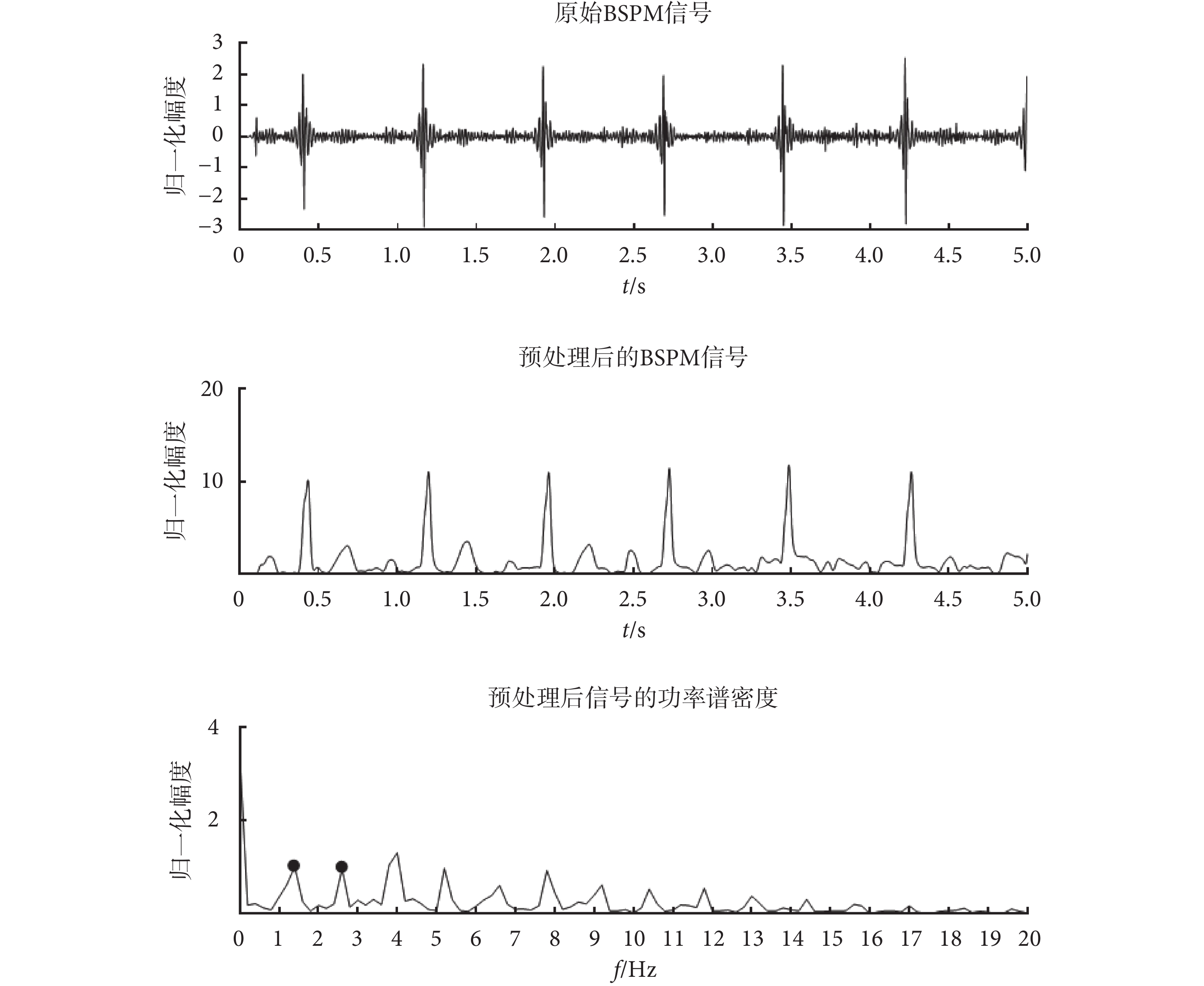

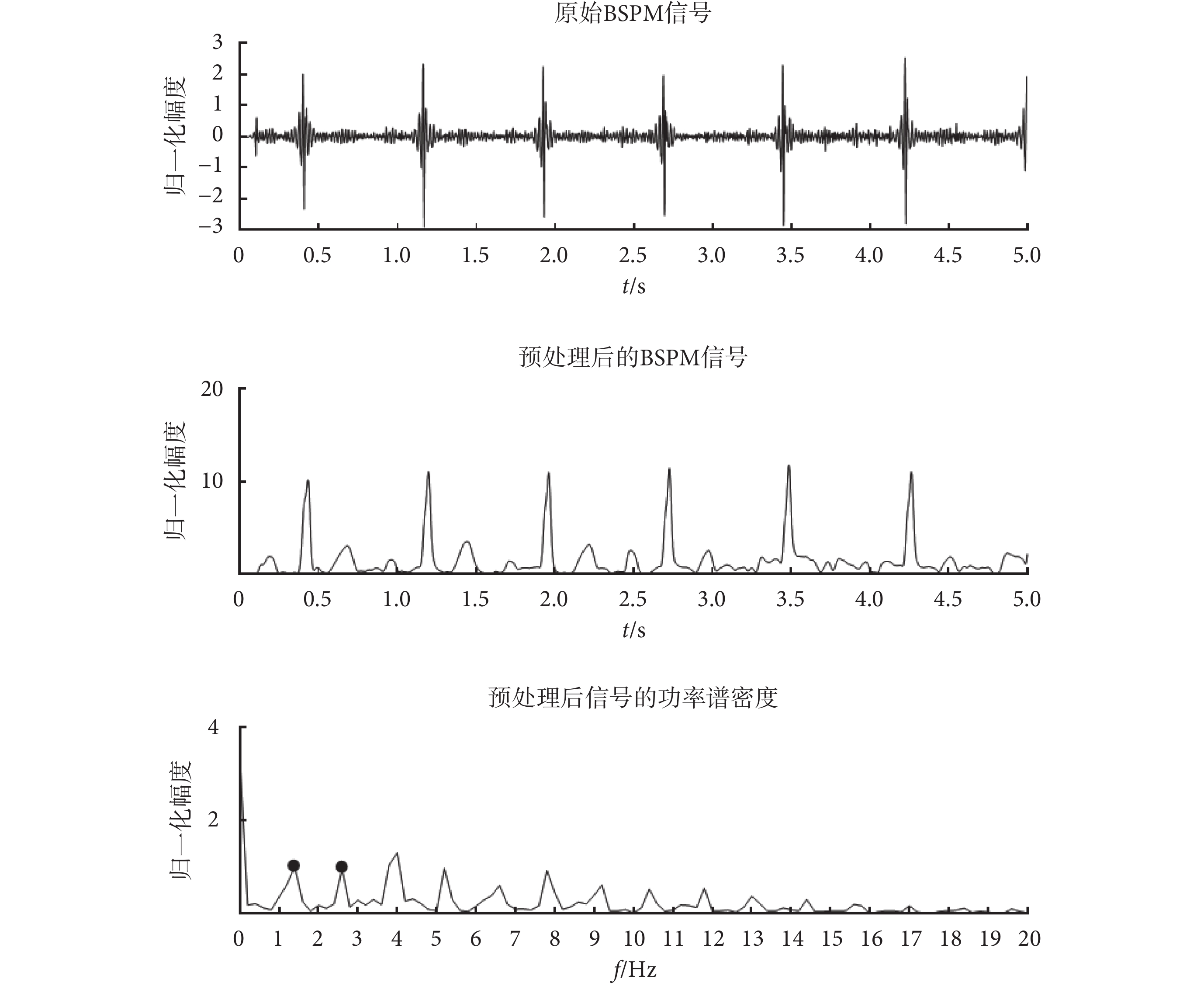

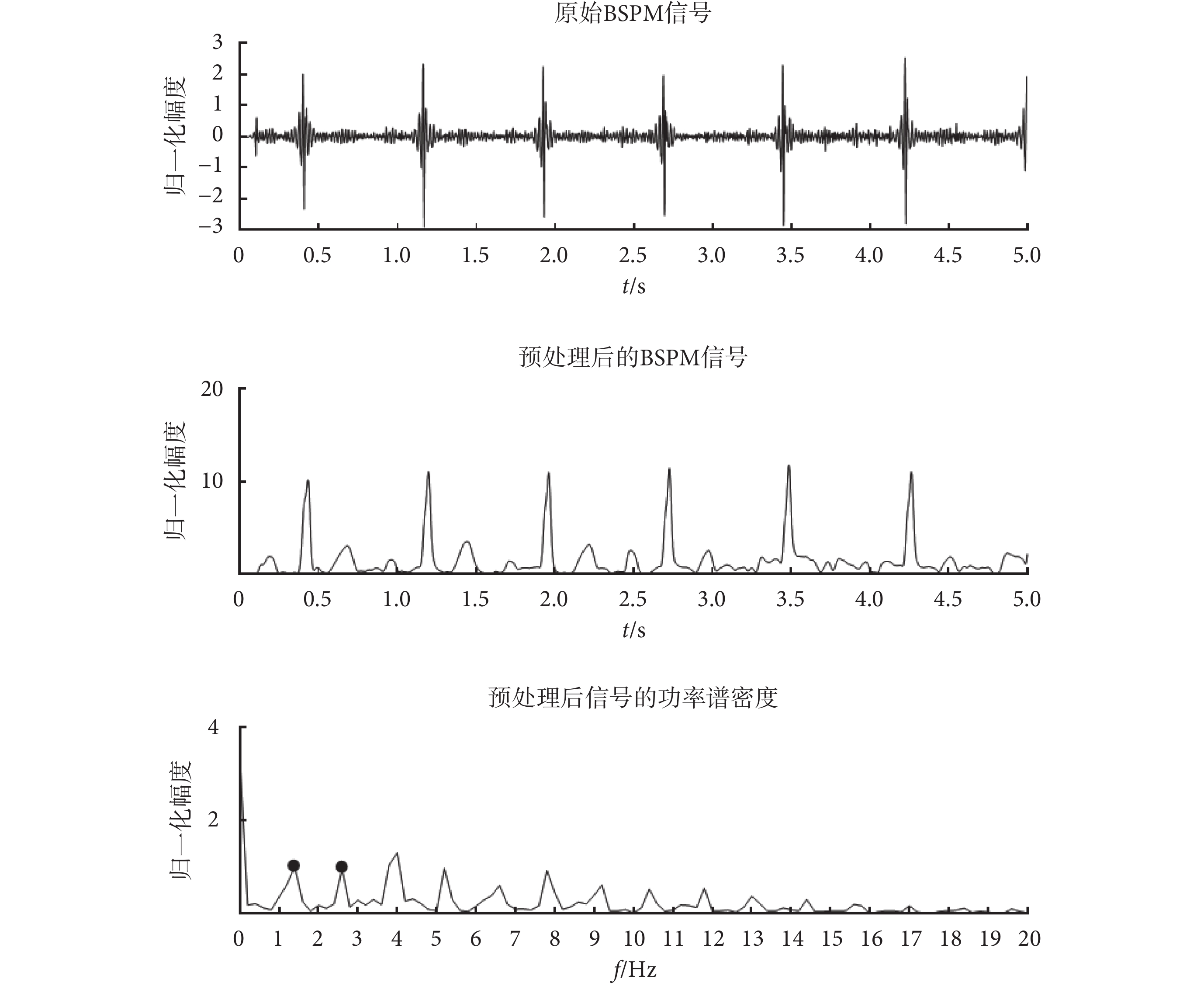

如圖 7 所示的是一段竇性心律信號的原始信號、預處理后信號及其功率譜密度,而如圖 8 所示的是同一段信號的自相關序列。從自相關函數(圖 8)和 FFT(圖 7)兩種方法的結果來看,二者都受諧波的影響,但自相關序列中,最大峰幅度遠大于其諧波峰值,可以準確地識別出該信號的激動間期,而在頻譜圖中,1~3 Hz 內的兩個峰值相差很小,對 DF 的判斷容易出現錯誤。從這里可以看出,自相關函數方法比 FFT 方法受諧波的影響更小。在 2.1.1 部分中,我們已經看到,6 189 段竇性心律數據通過自相關函數方法和人工計數方法得到的激動間期在 0.2 s 的誤差范圍內完全相符,而 FFT 方法得到的結果在相同誤差范圍內有只有 5 266 段數據相符,準確率為 85.1%。

另外,由于 BSPM 信號采集過程干擾較多,頻率成分很雜,使用 FFT 方法時,信號的實際頻率易受到其它頻率成分干擾導致出現誤差。而自相關函數方法直接對信號在時域內作自相關,受到的干擾較小,這也可能是自相關函數方法比 FFT 方法準確的原因之一。

圖7

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure7.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

圖7

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure7.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

2.3 患者術前 BSPM 信號節律分析

以上的結果表明,在 BSPM 信號的節律分析中,自相關函數方法比 FFT 方法更為準確。接下來我們就通過自相關函數方法分析患者術前 BSPM 信號的節律情況,以期發現一些可以簡單預測房顫復發的規律。

以往的研究表明,高頻驅動是房顫的發生機制之一,有最高 DF 的驅動源位置是消融手術的重要靶點[5]。因此在體表標測信號中,有較高 DF 的通道是需要關注的。本次研究中分別計算了 DF 大于 1.5 Hz、2.0 Hz 和 2.5 Hz 三種情況下的通道數占 128 總通道數的比例隨時間變化的情況。

按照如圖 1 所示的區域劃分方式,本文課題組計算了每位患者前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側共 4 個區域中 DF 大于 1.5 Hz、2.0 Hz 和 2.5 Hz 的比例并進行比較,并且最終在 DF 大于 2.5 Hz 的比例分布情況中發現了一些可以預測房顫復發的規律。

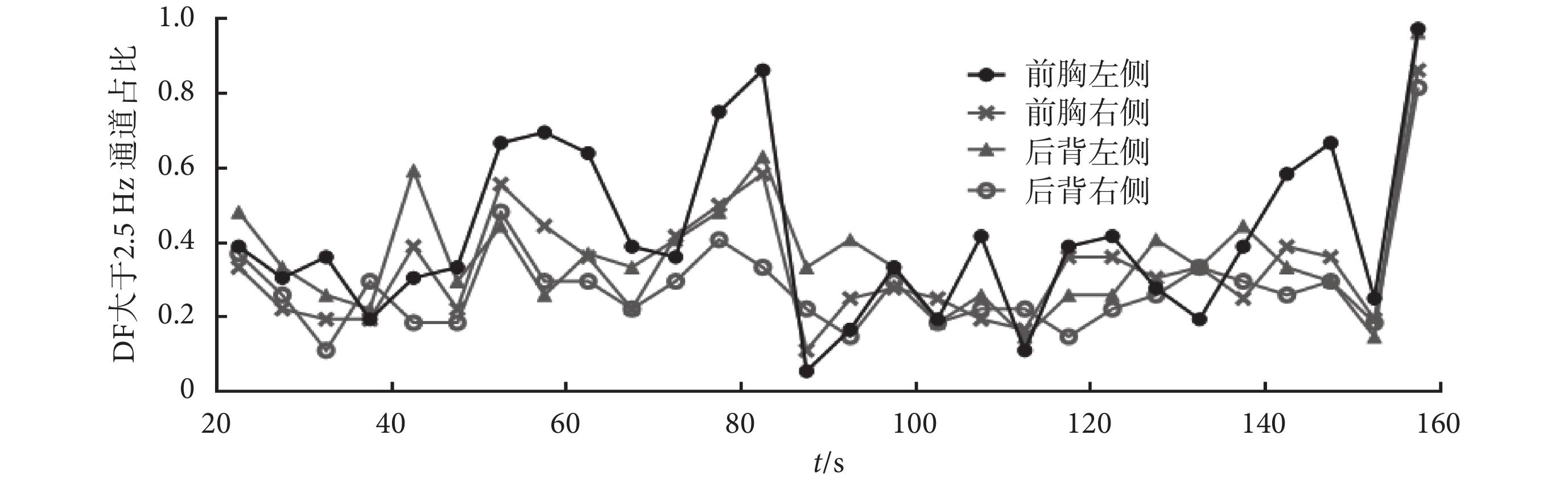

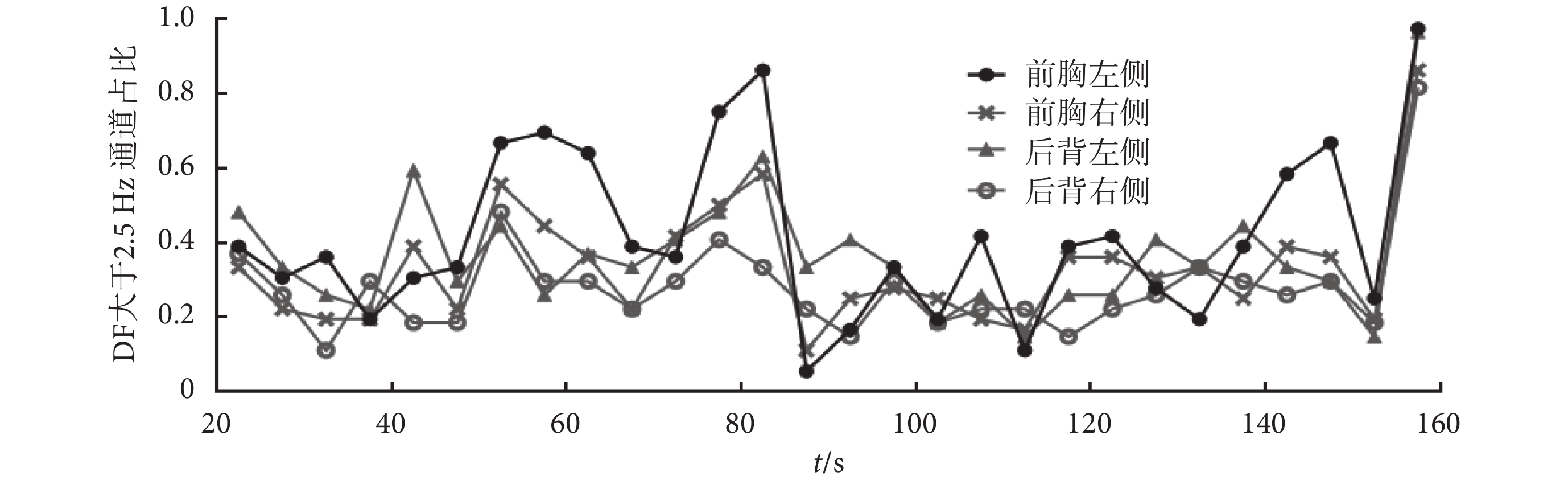

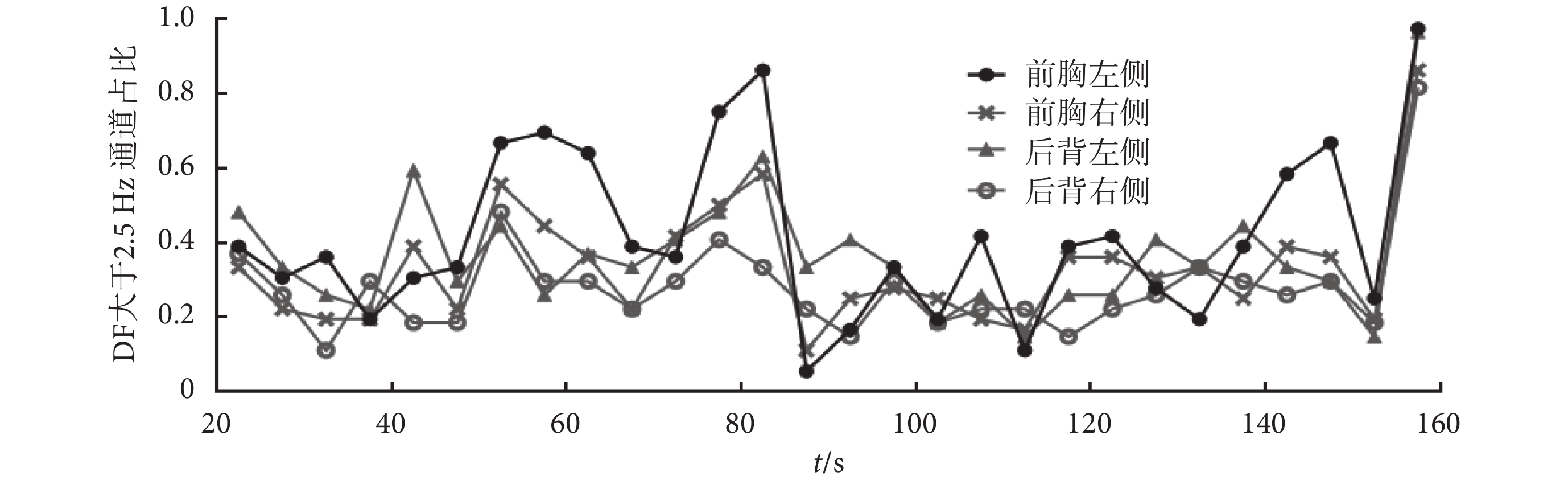

如圖 9 所示,給出了某位患者的前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側 4 個區域中 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比隨時間變化的情況。可以看到,4 個區域的占比變化趨勢基本一致。前胸左側是最靠近心臟的區域,代表這一區域內的電極通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比曲線(實心圓,顏色最深)在大部分時間點上的值均大于其它 3 個區域。計算表明,該患者總體 128 通道中 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比為 27.1%,前胸左側、前胸右側、后背左側及后背右側 4 個區域的 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比分別為 34.7%、25.1%、23.4% 和 19.7%。因此,該患者前胸左側區域的 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比同樣也大于 128 通道整體占比的平均值。在術后的隨訪中發現該患者有房顫復發的現象。

圖9

某例房顫復發患者體表 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比

Figure9.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions of body surface of a patient with recurrence of atrial fibrillation

圖9

某例房顫復發患者體表 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比

Figure9.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions of body surface of a patient with recurrence of atrial fibrillation

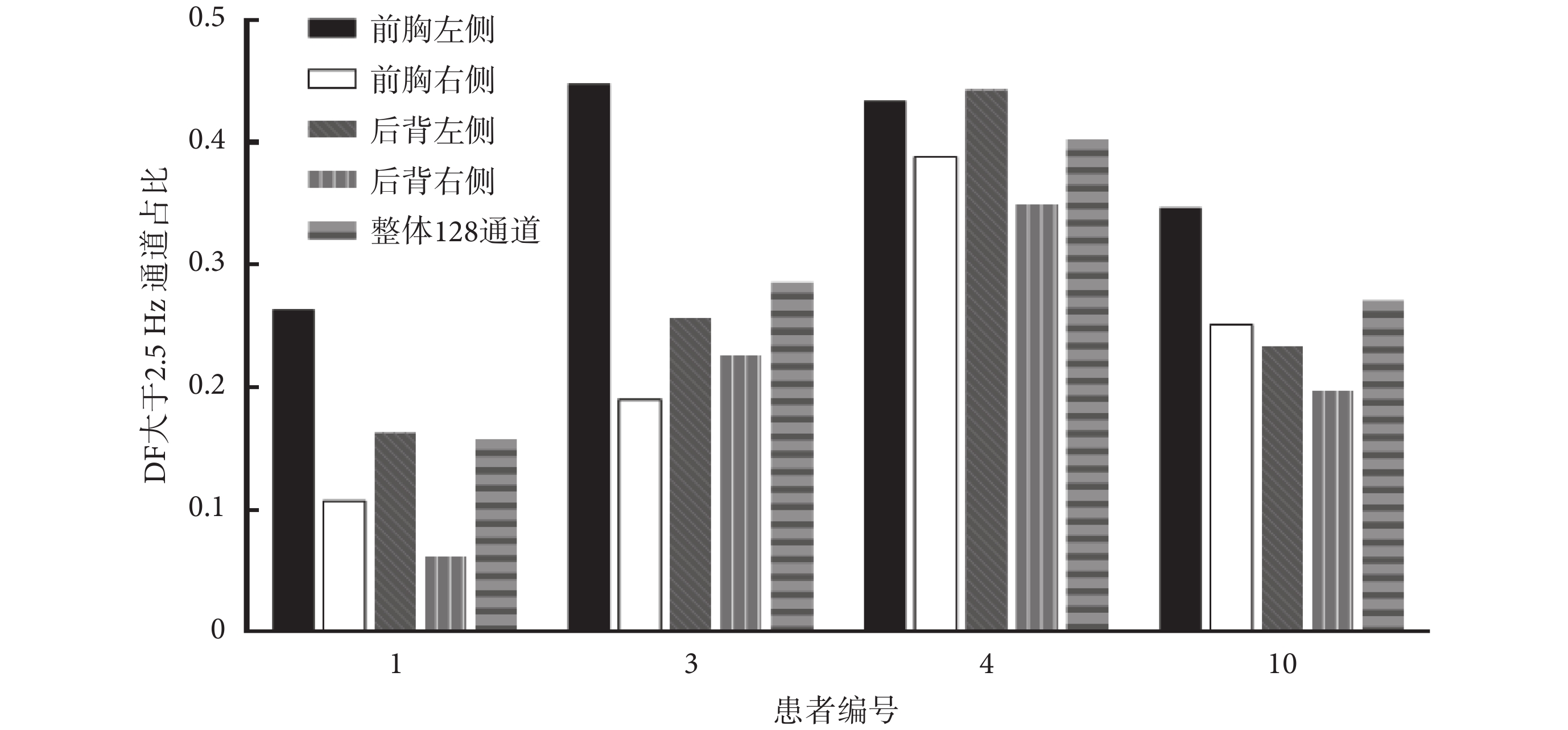

本文按照患者術后隨訪是否發現房顫復發的現象,將 10 位患者分為復發和未復發兩類,房顫復發的患者有 4 位(患者編號為:1、3、4 和 10),未復發的患者為 6 位。

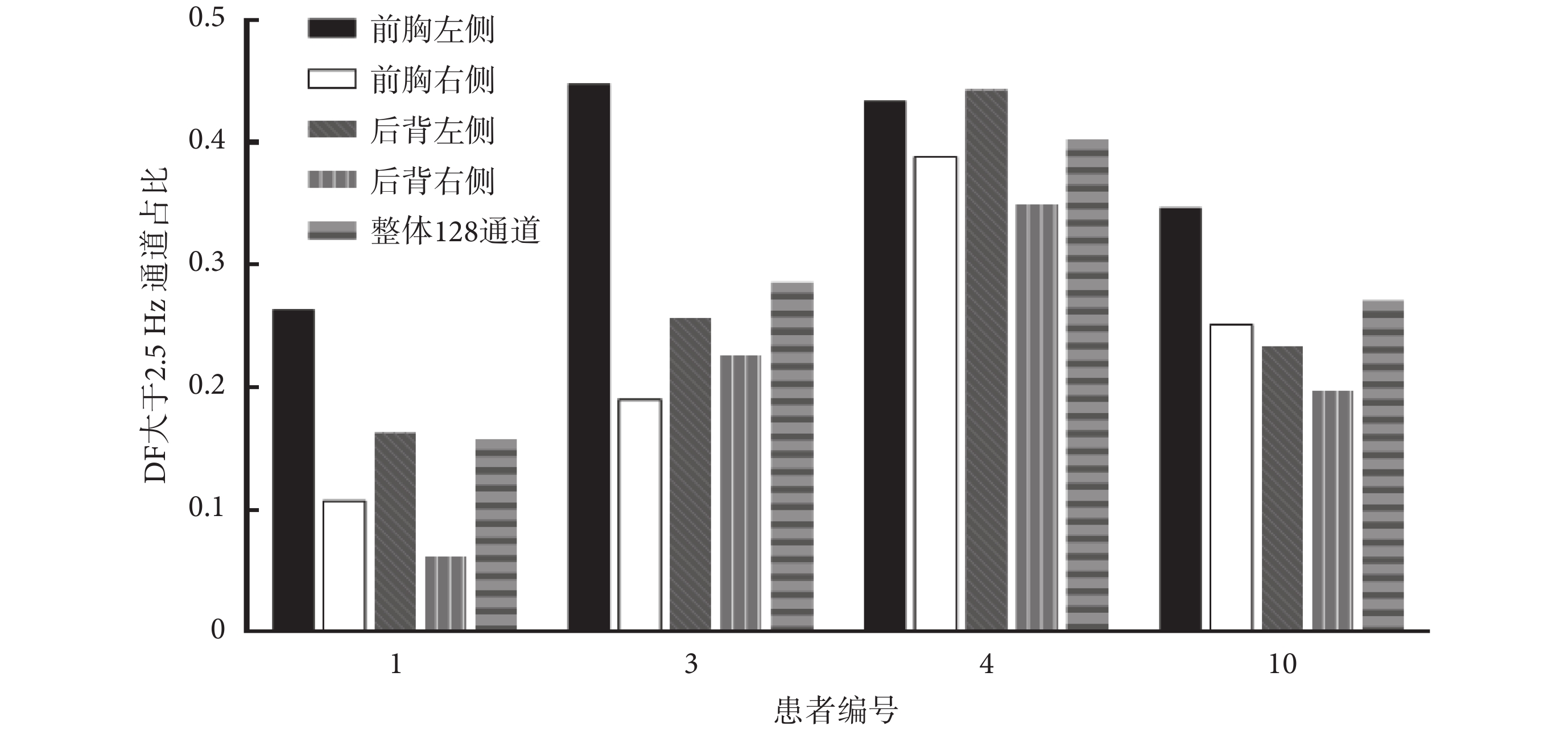

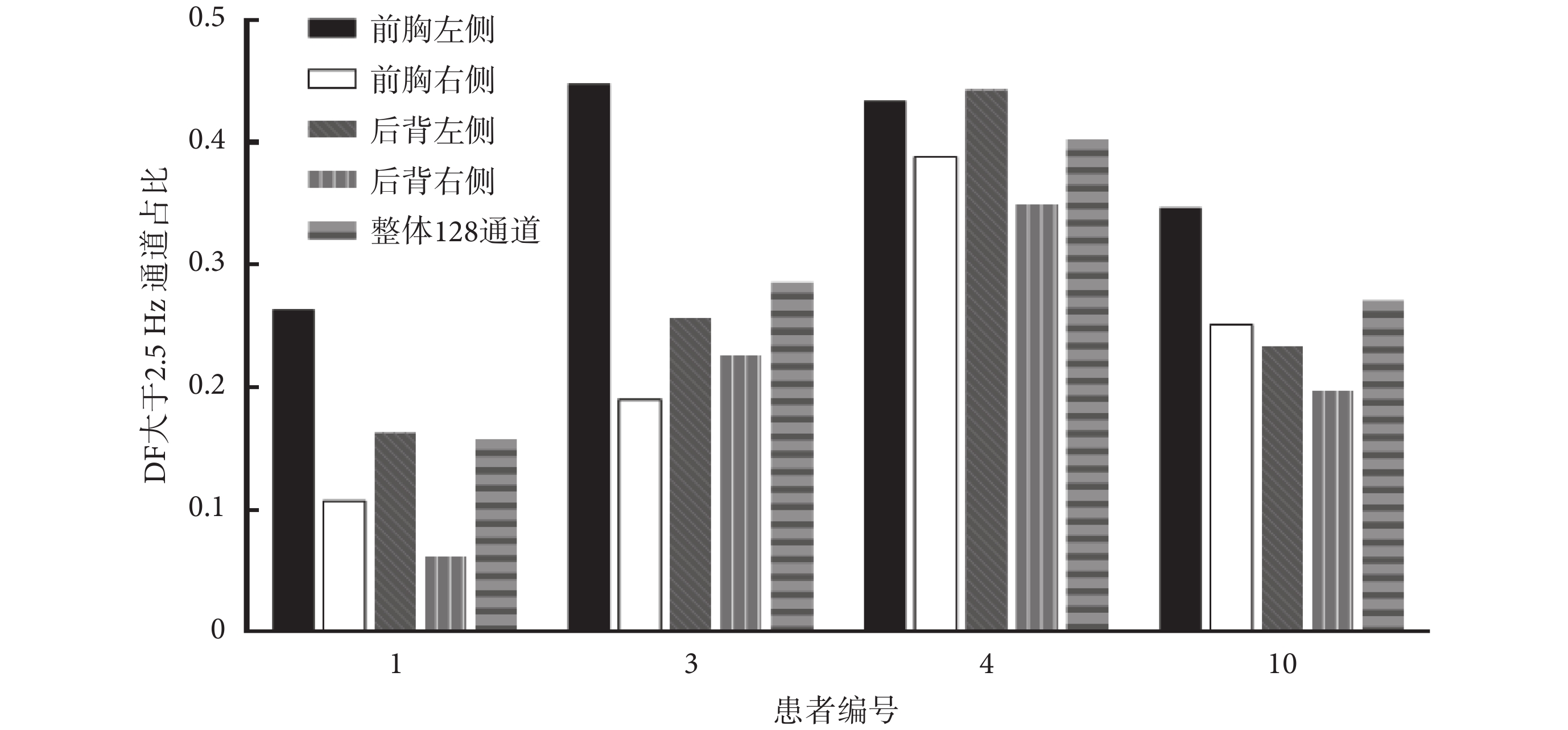

利用自相關函數方法統計了 4 位隨訪發現房顫復發的患者的 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的占比以及整體 128 通道中大于 2.5 Hz 的平均占比情況,結果如圖 10 所示。

圖10

房顫復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure10.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have recurrence of atrial fibrillation

圖10

房顫復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure10.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have recurrence of atrial fibrillation

如圖 10 所示的結果表明,在術后房顫復發的這 4 位患者中,前胸左側的電極通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比均大于總體平均占比,也基本大于其它 3 個區域。前胸左側區域的電極是最靠近心臟部分的電極,因此可以認為,患者術前 4 個區域通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比如果出現前胸左側區域的平均占比均大于其它 3 個區域的情況,那么該患者在術后有較大的可能性發生房顫復發。患者 1 的情況較特殊,短時間內未發生房顫復發,一年后房顫復發。該患者各部分通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比情況符合上述復發患者的規律;同時也可以看到,患者 1 的 128 通道總體平均占比遠小于其他 3 位患者,或許就是該患者為什么在短期內沒有發生房顫復發的原因。

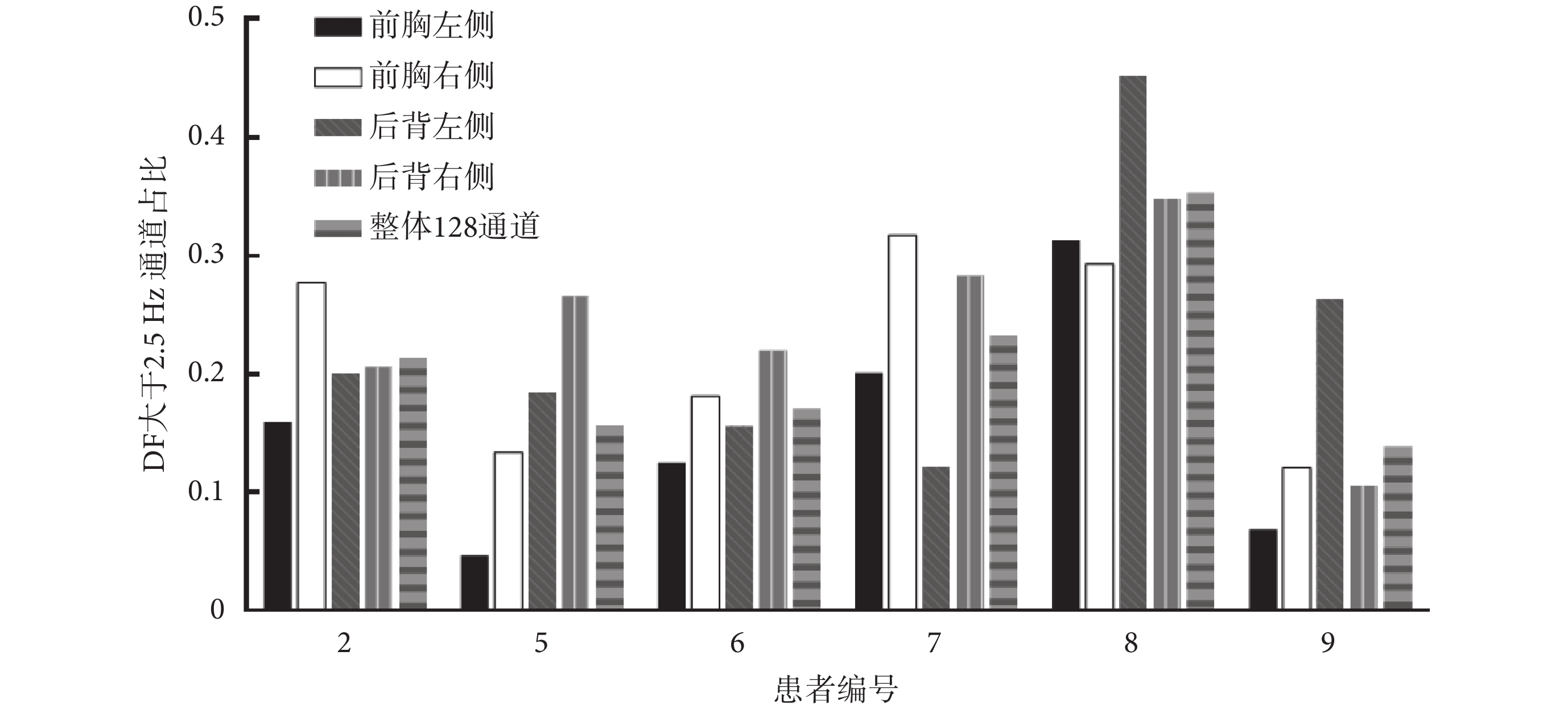

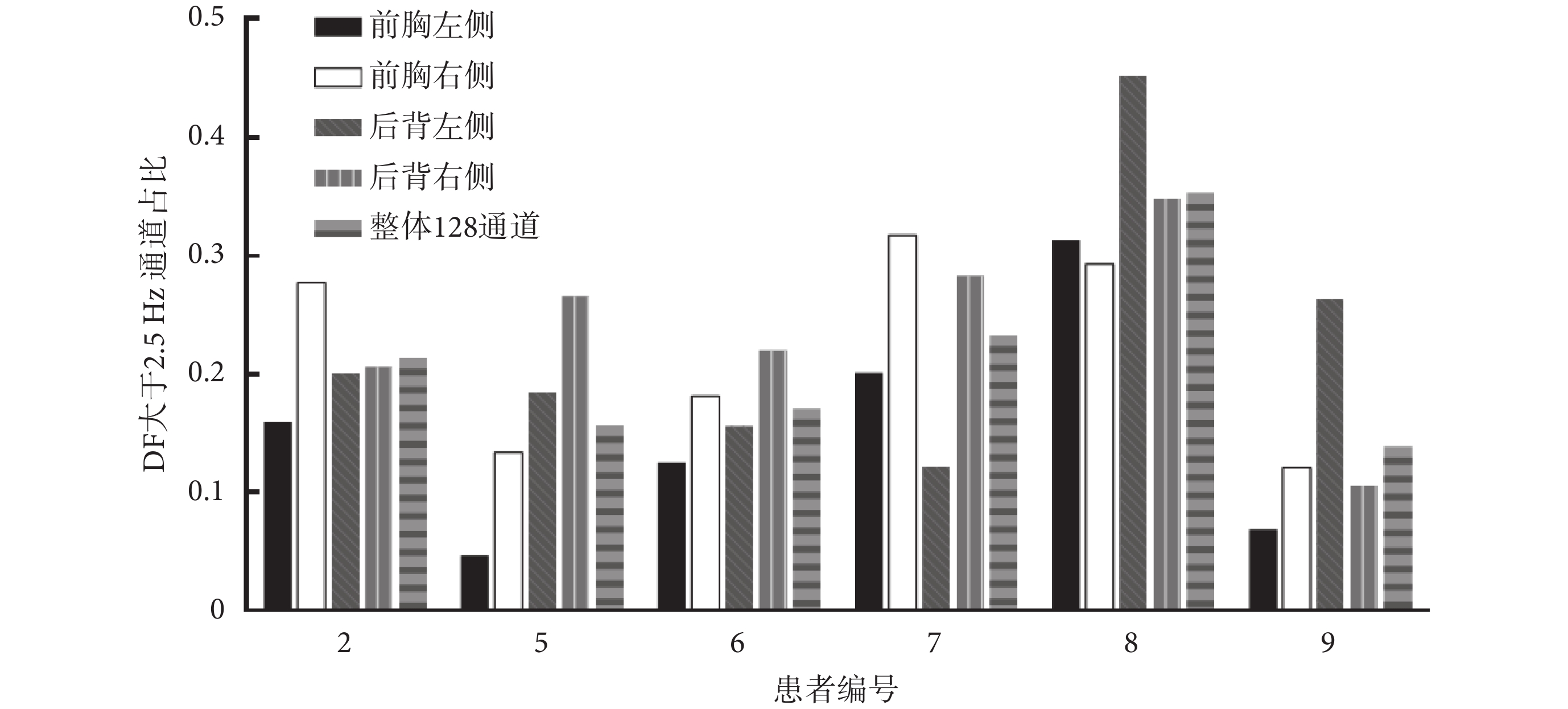

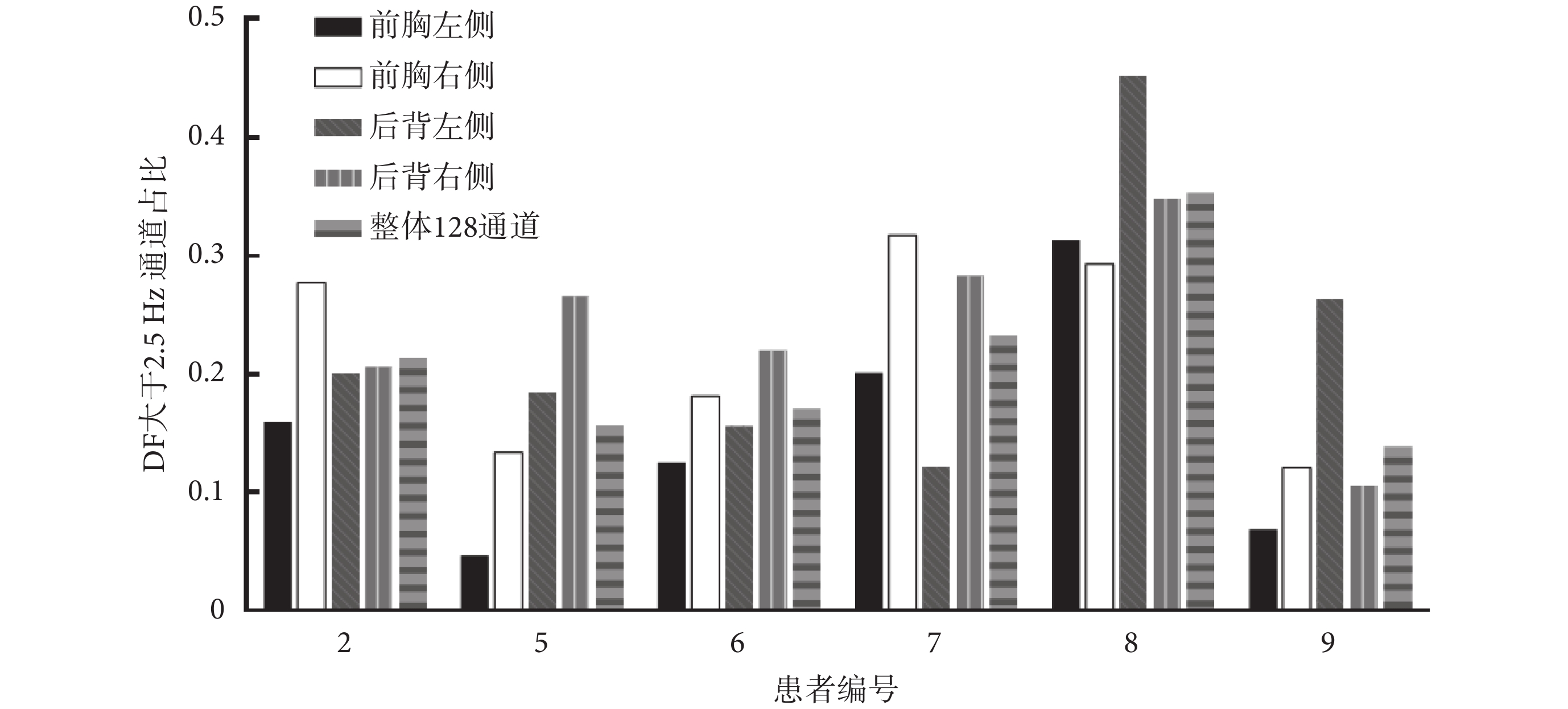

統計結果中,其余 6 位未復發房顫的患者的前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側共 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比情況,具體如圖 11 所示。

在房顫未復發的患者中,前胸左側區域 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比均小于總體平均占比,也基本小于其他 3 個部分。據此,可以假設:若患者術前 4 個區域通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比中,前胸左側區域的平均占比均小于其它 3 個區域,那么該患者術后不容易發生房顫復發。這一規律與圖 10 的統計規律也是一致的。

根據以上發現,本文推測:若前胸左側區域的 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比大于總體平均占比(基本大于其它 3 個區域),則患者術后有較大可能性發生房顫復發,該類患者需要密切關注;反之,患者術后發生房顫復發的概率較小。這一規律或可作為房顫復發預測的簡單易行的篩查方法。

圖11

房顫未復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure11.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have no recurrence of atrial fibrillation

圖11

房顫未復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure11.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have no recurrence of atrial fibrillation

3 結論

基于自相關函數的節律分析方法能夠很好地應用于 BSPM 信號。通過本文介紹的自相關函數方法獲得的信號 DF 的準確程度高于常用的 FFT 方法。分析患者術前 DF 大于 2.5 Hz 的通道在體表 4 個區域的占比情況,或可以簡單預測患者術后復發房顫的可能性;若前胸左側的 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比大于其它 3 個區域,則該患者有較大的可能性復發房顫。

本文的結論是基于 10 位房顫患者的 BSPM 數據得出的,樣本數量較少。該預測房顫術后是否會復發的簡單規律在已有的復發和未復發兩類患者的 BSPM 數據中完全符合。今后的研究中還需要逐漸增加房顫患者的臨床 BSPM 數據來進一步驗證這一結論的可靠性;當數據量和房顫類型達到一定程度后,可考慮應用機器學習的方法對 BSPM 數據進行訓練和測試,最終實現進一步完善相關的預測算法。

致謝:感謝四川大學華西醫院心臟大血管外科武忠教授和南京大學電子科學與工程系陳穎副教授對本文數據采集工作的支持和幫助。數據采集裝置是本文作者所在團隊搭建,患者均為四川大學華西醫院心臟大血管外科的房顫患者。

引言

心房顫動(atrial fibrillation,AF),簡稱房顫,是臨床最常見的持續性心律失常。房顫的發病率為 0.4%~1.0%,并且隨著年齡的增長而不斷上升[1]。房顫的發病率還與冠心病、高血壓病和心力衰竭等疾病的發病率上升密切相關[2]。雖然藥物治療和導管消融手術已經廣泛應用于房顫的臨床治療[3],但是目前仍有著較高的復發率。因此,針對房顫的診斷和治療一直是臨床研究的熱點。

房顫的電生理機制非常復雜,需要深入研究。近年來,無創標測技術在房顫的研究中逐步得到重視,其中體表電位標測(body surface potential mapping,BSPM)應用較多[4-7]。相對于傳統的 12 導聯心電圖,BSPM 采集了更多通道的體表心電信號,能夠提供豐富的電生理方面的空間信息。目前,BSPM 已應用于很多方面,例如激動源的定位、激動序列的估計和跨膜電位的估計等[8-10]。而分析 BSPM 信號的節律等信息有助于加深對房顫的理解[7]。現有的研究通過人體體表覆蓋的多個電極獲取 BSPM 信號,有 256 通道的系統[11],也有 64 通道的系統[12]。復旦大學心臟電生理與起搏實驗室設計了一款 128 通道的電極背心,用于采集房顫患者的臨床心電數據,既能獲取較多的人體體表心電信號的空間分布信息,又避免了過多相近的通道信息。本文的數據正是來源于該 128 通道電極背心采集的房顫患者的 BSPM 數據。

本文應用一種基于自相關函數的節律分析方法得到了患者 BSPM 數據的激動間期,并通過人工計數的方法驗證了自相關函數方法的準確性。此外,本文還將傳統的快速傅里葉變換(fast Fourier transform,FFT)方法得到的患者 BSPM 數據的主導頻率(dominant frequency,DF)與自相關函數方法的結果進行了比較。最后采用自相關函數的方法分析了 10 位患者術前房顫信號的節律情況,總結出了可用于預測患者術后房顫復發的簡單規律。本文的意義在于驗證了自相關函數方法用于心電節律分析的準確性,并總結出基于該方法預測房顫復發的簡單規律。

1 方法

1.1 BSPM 數據采集對象

本文采用了四川大學華西醫院心臟大血管外科 10 位臨床患者的 BSPM 數據。患者的基本信息如表 1 所示。數據采集過程和本文研究均得到了四川大學華西醫院倫理委員會的批準和患者的知情同意。針對 10 位患者的具體情況,表 1 中涉及的相關專業術語如下:風濕性心臟病(rheumatic heart disease,RHD)、二尖瓣狹窄(mitral valve stenosis,MS)、二尖瓣反流(mitral valve regurgitation,MR)、主動脈瓣狹窄(aortic stenosis,AS)、主動脈瓣反流(aortic valve regurgitation,AR)、三尖瓣反流(tricuspid valve regurgitation,TR)、二尖瓣置換術(mitral valve replacement,MVR)、三尖瓣置換術(tricuspid valve replacement,TVR)、主動脈瓣置換術(aortic valve replacement,AVR)、房顫外科迷宮術(maze)。

1.2 BSPM 數據采集系統

采集系統前端采用復旦大學心臟電生理與起搏實驗室自主研發的電極背心。14 條柔性電極帶通過松緊帶連接起來,上面一共均勻分布了 128 個單極標測電極,這些電極點在人體軀干的詳細分布情況如圖 1 所示。

圖1

人體軀干表面 128 個電極點的分布以及 4 個區域的劃分

Figure1.

The distribution of the 128 electrodes on the human body surface and the division of the four regions

圖1

人體軀干表面 128 個電極點的分布以及 4 個區域的劃分

Figure1.

The distribution of the 128 electrodes on the human body surface and the division of the four regions

數據記錄與存儲采用多通道電生理信號采集記錄系統 NeuroScan(ESI-128 型,Compumedics Ltd.,澳大利亞)[13]。采集過程中數據采樣率設為 1 kHz。如圖 1 所示,本文將人體軀干的標測區域分為前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側 4 個區域,以便于后續的信號處理。

1.3 BSPM 信號預處理

為了更好地處理 BSPM 信號并進行節律分析,首先需要對信號進行預處理。在采集 BSPM 信號的過程中,已經去除了 50 Hz 的工頻干擾,接下來對信號作進一步的預處理。

本文采用了針對心電信號節律分析的經典預處理步驟,主要分為 3 個步驟[14-15]。

第一步:將信號通過 0.5~100 Hz 的帶通濾波。

第二步:對通過帶通濾波后的信號取絕對值。

第三步:將第二步處理后的信號通過 20 Hz 的低通濾波。

1.4 基于自相關函數的節律分析方法

計算一個信號序列 x(n)自相關函數的公式如式(1)所示[16]:

|

其中,τ 是相對時間位移。

由下面公式(2)的推導可知:周期信號的自相關序列也是周期信號,且自相關函數序列的周期等同于信號的周期。

|

按照上述特性,單一節律的 BSPM 信號的自相關序列的周期可以作為其主導節律周期的估計,而對于包含多個節律的 BSPM 信號,其自相關序列雖然不是周期信號,但在一定程度上可以反映出信號節律的特性。

如式(1)所示,對單一通道的某一段 BSPM 信號作自相關序列,通常取 20 s 長度的信號,相對時間位移取[0,2] s。由自相關函數的定義可知,時間位移為 0 時,信號完全相似,自相關函數值 R(0)為區間[0,2] s 內的最大值。以 R(0)值為基準對自相關序列作歸一化處理,然后尋找時間位移區間內的自相關函數的次大值。在[0,2] s 這個位移時間區間內,自相關函數次大值與最大值所對應的時間位移的差值即為這段信號主導節律的周期。本文將自相關函數次大值對應的時間位移作為 BSPM 信號主導節律對應的激動周期[17]。

1.5 基于 FFT 的節律分析方法

以往的大部分研究均采用傳統的 FFT 方法得到 BSPM 信號的 DF[18-19]。本文接下來將這一傳統方法與上面提出的基于自相關函數的節律分析方法作個對比。

采用 FFT 方法獲取信號 DF 的過程是:利用韋爾奇周期圖法得到患者 BSPM 信號的功率譜密度,采用 512 采樣點的漢明窗,相鄰窗之間有 50% 的重疊。在 BSPM 信號的功率譜密度中,通常認為 1~3 Hz 上(即對應心率為 60~180 次/min 的范圍)的最大峰對應的頻率便是該段 BSPM 信號的 DF。求取信號 DF 的倒數即可得到激動間期。

2 結果與討論

2.1 自相關函數方法結果驗證

2.1.1 竇性心律下的體表信號節律分析

在本次研究中,我們通過人工計數的方法得出患者 BSPM 信號的 DF,將該結果作為金標準,與自相關函數方法得到的結果相比較,以此驗證自相關函數方法的準確性。

在下面的實例分析中,我們采用了房顫患者的術前或術后的 128 路 BSPM 信號,采樣率為 1 kHz,每段信號長度 20 s。根據實際需要截取信號中的一段進行濾波和自相關函數分析,通常截取的長度為 5 s(竇性心律時)或全部 20 s(房顫情況下)。采集的信號有 128 個通道,分析時選取了 21 通道上的體表標測信號,該電極位置較為靠近左心房。

如圖 2 所示,是某位房顫患者術后的第 21 通道的體表心電圖,分別是原始 BSPM 信號和預處理后的信號,可以看出此時患者的心電圖顯示為竇性心律。圖中的信號時長 5 s,經過預處理后的信號在 0.363~4.641 s 的時間內,一共有 6 個激動間期。由于是竇性心律,所有激動間期長度大致相等,所以激動間期的時長為(4.641 – 0.363)/6 = 0.713 s。

圖2

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure2.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

圖2

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure2.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

如圖 3 所示,是該患者的同一段 BSPM 信號的自相關序列曲線,歸一化后可以看到時間位移為 0 時自相關函數值最大為 1,而次大值所對應的時間位移就是該段信號的主導節律對應的激動周期,圖中可以看到次大峰對應的時間位移為 0.72 s,這一結果和據圖 2 采用人工計數法得到的激動間期 0.713 s 基本吻合。

本文研究一共選取了 10 位房顫患者術前和術后的體表信號,每位患者記錄了 3 min 的 BSPM 數據,分為 9 段數據,每段數據長度為 20 s,每段數據包含 128 道通道信號。

10 位患者中有 6 位術后隨訪未發現房顫復發,這 6 位患者術后的竇性心律信號,共 6 × 9 × 128 = 6 912 段數據。這里,我們挑選出這些數據中質量較好的信號,將上述的自相關函數序列分析方法與人工計數法(金標準)得到的激動周期進行比較,檢驗本文自相關函數方法用于竇性心律的節律分析的正確率。

在這 6 912 段數據中,一共有 723 段數據質量較差,我們將剩下的 6 189 段數據用于自相關函數方法與人工計數方法的對比,激動間期誤差設為 0.2 s,二者的結果在誤差范圍內全部相符,正確率達到 100%。

這一結果說明,在竇性心律情況下,基于自相關函數的節律分析方法得到的激動周期結果正確率非常高,完全適用于計算信號的激動節律。

2.1.2 房顫下的體表信號節律分析

如圖 4 所示,是某一位房顫患者術前的體表心電圖,同樣選取的是第 21 通道的信號,分別是原始信號和經過預處理后的信號,該房顫信號屬于弱節律性信號,因此讀取了 20 s 長的信號,可包含更多的信息,使結果盡可能準確。根據預處理后的信號圖,采用人工計數測得 20 s 內的激動次數是 29 次(87 次/min),平均激動周期為 0.690 s。

圖4

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure4.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

圖4

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號與預處理后的信號

Figure4.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21 and signal after preprocessing

圖 5 是如圖 4 所示心電信號的自相關序列。如圖 5 所示,次大峰對應的時間位移為 0.74 s,與人工計數得出的 0.690 s 相差不大。

與竇性心律情況下的節律分析類似,將房顫情況下自相關函數分析得到的激動間期結果與人工計數方法的結果相比較。房顫情況下選取了 10 位患者術前的 BSPM 信號以及 4 位出現房顫復發的患者術后的 BSPM 信號,一共 14 × 9 × 128 = 16 128 段數據。

在這 16 128 段數據中,一共有 2 804 段數據質量較差,將剩下的 13 324 段數據用于自相關函數方法與人工計數方法的比較,同樣將激動間期誤差設為 0.2 s,二者的結果在誤差范圍內有 11 272 段的數據相符,占總有效數據(13 324 段數據)的 84.6%,兩種方法得到的結果沒有統計學意義上的差異(P = 0.63)。

以上結果說明,當采用基于自相關函數的節律分析方法處理體表心電信號時,在房顫情況下其結果的準確率雖然不如竇性心律信號的處理情況,但誤差仍然較小,其結果可適用于房顫信號的節律分析。

2.2 自相關函數方法與 FFT 方法的結果比較

在 2.1 小節中,10 位患者在竇性心律情況下有 6 189 段質量較好的數據,在房顫情況下有 13 324 段質量較好的數據,共計 6 189 + 13 324 = 19 513 段數據。基于自相關函數方法得到的激動間期與人工計數方法的結果相比,竇性心律情況下 6 189 段數據在誤差范圍內全部相符,房顫情況下 11 272 段數據在誤差范圍類相符,共記 6 189 + 11 272 = 17 461 段數據在誤差范圍內相符,即自相關函數方法得到的激動間期的總準確率為 17 461/19 513 = 89.5%。

與自相關函數方法的結果驗證類似,我們同樣將傳統的 FFT 方法的結果與人工計數方法的結果進行比較驗證。

如圖 6 所示,展示了用 FFT 方法得到信號 DF 的方法,分別是原始信號、預處理后的信號和預處理后信號的功率譜密度。由該功率譜密度圖可以直接得到 BSPM 信號的 DF,1~3 Hz 內的最大峰對應的頻率為 1.4 Hz,即是該段信號的 DF。對預處理后的信號采用人工計數,5 s 內的激動次數為 7 次(84 次/min),激動頻率為 1.4 Hz,與該例展示的結果完全相同。

圖6

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure6.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

圖6

某患者術前的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure6.

One patient’s preoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

將所有 19 513 段數據通過 FFT 的方法得到 DF,然后取倒數得到其激動間期,與人工計數方法相比較并取誤差范圍為 0.2 s,結果顯示 81.2% 的數據相符。FFT 方法與人工計數方法也沒有統計學意義上的差異(P = 0.52)。

從自相關函數和 FFT 方法分別與人工計數方法比較的結果來看,自相關函數方法的準確程度高于 FFT 方法。

如圖 7 所示的是一段竇性心律信號的原始信號、預處理后信號及其功率譜密度,而如圖 8 所示的是同一段信號的自相關序列。從自相關函數(圖 8)和 FFT(圖 7)兩種方法的結果來看,二者都受諧波的影響,但自相關序列中,最大峰幅度遠大于其諧波峰值,可以準確地識別出該信號的激動間期,而在頻譜圖中,1~3 Hz 內的兩個峰值相差很小,對 DF 的判斷容易出現錯誤。從這里可以看出,自相關函數方法比 FFT 方法受諧波的影響更小。在 2.1.1 部分中,我們已經看到,6 189 段竇性心律數據通過自相關函數方法和人工計數方法得到的激動間期在 0.2 s 的誤差范圍內完全相符,而 FFT 方法得到的結果在相同誤差范圍內有只有 5 266 段數據相符,準確率為 85.1%。

另外,由于 BSPM 信號采集過程干擾較多,頻率成分很雜,使用 FFT 方法時,信號的實際頻率易受到其它頻率成分干擾導致出現誤差。而自相關函數方法直接對信號在時域內作自相關,受到的干擾較小,這也可能是自相關函數方法比 FFT 方法準確的原因之一。

圖7

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure7.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

圖7

某患者術后的 21 通道 BSPM 原始信號、預處理后的信號以及預處理后信號的功率譜密度

Figure7.

One patient’s postoperative original BSPM signal of channel 21,the signal after preprocessing and the power spectral density of the signal after preprocessing

2.3 患者術前 BSPM 信號節律分析

以上的結果表明,在 BSPM 信號的節律分析中,自相關函數方法比 FFT 方法更為準確。接下來我們就通過自相關函數方法分析患者術前 BSPM 信號的節律情況,以期發現一些可以簡單預測房顫復發的規律。

以往的研究表明,高頻驅動是房顫的發生機制之一,有最高 DF 的驅動源位置是消融手術的重要靶點[5]。因此在體表標測信號中,有較高 DF 的通道是需要關注的。本次研究中分別計算了 DF 大于 1.5 Hz、2.0 Hz 和 2.5 Hz 三種情況下的通道數占 128 總通道數的比例隨時間變化的情況。

按照如圖 1 所示的區域劃分方式,本文課題組計算了每位患者前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側共 4 個區域中 DF 大于 1.5 Hz、2.0 Hz 和 2.5 Hz 的比例并進行比較,并且最終在 DF 大于 2.5 Hz 的比例分布情況中發現了一些可以預測房顫復發的規律。

如圖 9 所示,給出了某位患者的前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側 4 個區域中 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比隨時間變化的情況。可以看到,4 個區域的占比變化趨勢基本一致。前胸左側是最靠近心臟的區域,代表這一區域內的電極通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比曲線(實心圓,顏色最深)在大部分時間點上的值均大于其它 3 個區域。計算表明,該患者總體 128 通道中 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比為 27.1%,前胸左側、前胸右側、后背左側及后背右側 4 個區域的 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比分別為 34.7%、25.1%、23.4% 和 19.7%。因此,該患者前胸左側區域的 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比同樣也大于 128 通道整體占比的平均值。在術后的隨訪中發現該患者有房顫復發的現象。

圖9

某例房顫復發患者體表 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比

Figure9.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions of body surface of a patient with recurrence of atrial fibrillation

圖9

某例房顫復發患者體表 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比

Figure9.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions of body surface of a patient with recurrence of atrial fibrillation

本文按照患者術后隨訪是否發現房顫復發的現象,將 10 位患者分為復發和未復發兩類,房顫復發的患者有 4 位(患者編號為:1、3、4 和 10),未復發的患者為 6 位。

利用自相關函數方法統計了 4 位隨訪發現房顫復發的患者的 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的占比以及整體 128 通道中大于 2.5 Hz 的平均占比情況,結果如圖 10 所示。

圖10

房顫復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure10.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have recurrence of atrial fibrillation

圖10

房顫復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure10.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have recurrence of atrial fibrillation

如圖 10 所示的結果表明,在術后房顫復發的這 4 位患者中,前胸左側的電極通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比均大于總體平均占比,也基本大于其它 3 個區域。前胸左側區域的電極是最靠近心臟部分的電極,因此可以認為,患者術前 4 個區域通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比如果出現前胸左側區域的平均占比均大于其它 3 個區域的情況,那么該患者在術后有較大的可能性發生房顫復發。患者 1 的情況較特殊,短時間內未發生房顫復發,一年后房顫復發。該患者各部分通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比情況符合上述復發患者的規律;同時也可以看到,患者 1 的 128 通道總體平均占比遠小于其他 3 位患者,或許就是該患者為什么在短期內沒有發生房顫復發的原因。

統計結果中,其余 6 位未復發房顫的患者的前胸左側、前胸右側、后背左側和后背右側共 4 個區域 DF 大于 2.5 Hz 的平均占比情況,具體如圖 11 所示。

在房顫未復發的患者中,前胸左側區域 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比均小于總體平均占比,也基本小于其他 3 個部分。據此,可以假設:若患者術前 4 個區域通道 DF 大于 2.5 Hz 的占比中,前胸左側區域的平均占比均小于其它 3 個區域,那么該患者術后不容易發生房顫復發。這一規律與圖 10 的統計規律也是一致的。

根據以上發現,本文推測:若前胸左側區域的 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比大于總體平均占比(基本大于其它 3 個區域),則患者術后有較大可能性發生房顫復發,該類患者需要密切關注;反之,患者術后發生房顫復發的概率較小。這一規律或可作為房顫復發預測的簡單易行的篩查方法。

圖11

房顫未復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure11.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have no recurrence of atrial fibrillation

圖11

房顫未復發患者體表 4 個區域及 128 通道總體 DF 大于 2.5 Hz 的占比

Figure11.

Proportion of the channels with DF larger than 2.5 Hz in four regions and all the 128 channels among those patients who have no recurrence of atrial fibrillation

3 結論

基于自相關函數的節律分析方法能夠很好地應用于 BSPM 信號。通過本文介紹的自相關函數方法獲得的信號 DF 的準確程度高于常用的 FFT 方法。分析患者術前 DF 大于 2.5 Hz 的通道在體表 4 個區域的占比情況,或可以簡單預測患者術后復發房顫的可能性;若前胸左側的 DF 大于 2.5 Hz 的通道占比大于其它 3 個區域,則該患者有較大的可能性復發房顫。

本文的結論是基于 10 位房顫患者的 BSPM 數據得出的,樣本數量較少。該預測房顫術后是否會復發的簡單規律在已有的復發和未復發兩類患者的 BSPM 數據中完全符合。今后的研究中還需要逐漸增加房顫患者的臨床 BSPM 數據來進一步驗證這一結論的可靠性;當數據量和房顫類型達到一定程度后,可考慮應用機器學習的方法對 BSPM 數據進行訓練和測試,最終實現進一步完善相關的預測算法。

致謝:感謝四川大學華西醫院心臟大血管外科武忠教授和南京大學電子科學與工程系陳穎副教授對本文數據采集工作的支持和幫助。數據采集裝置是本文作者所在團隊搭建,患者均為四川大學華西醫院心臟大血管外科的房顫患者。