閾下抑郁是指達不到抑郁癥診斷標準的以抑郁心境為主的心理亞健康狀態,適度干預可以改善其狀態,降低病情發展風險。本文針對音樂神經反饋改善大學生閾下抑郁狀態展開研究。24 名閾下抑郁大學生參與本次試驗,其中 16 名為試驗組成員。采用基于頻譜分類的解壓類音樂對 16 名試驗組成員進行 10 min/d,周期為 14 d 的音樂神經反饋刺激,8 名對照組成員不做任何刺激。本文提取并分析受試者腦電信號的相對功率、樣本熵、復雜度共 3 個特征參數。研究結果表明,經音樂神經反饋刺激后,試驗組人員的 α、β、θ 節律相對功率增大,δ 節律相對功率減小;樣本熵和復雜度均顯著提高,且差異具有統計學意義(P < 0.05);對照組特征參數差異均無統計學意義。試驗組經音樂神經反饋刺激后,抑郁自評量表(SDS)得分減少,表明抑郁情緒得到改善。本研究結果表明,音樂神經反饋刺激可以改善閾下抑郁情緒,今后或可為大學生情緒自我調節提供一種有效的新思路。

引用本文: 李昕, 丁欣悅, 崔薇, 宋鑫旺, 史春燕, 李向東. 音樂神經反饋改善大學生閾下抑郁狀態研究. 生物醫學工程學雜志, 2020, 37(1): 54-60. doi: 10.7507/1001-5515.201904012 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

抑郁癥是危害人類健康的常見情緒疾病,主要表現為情緒處理不當、認知功能紊亂等[1]。據世界衛生組織統計,到 2020 年,抑郁癥可能成為僅次于心臟病的第二大疾病[2-3]。大學生作為特殊群體,身心發展尚未成熟,自我調節和自我控制能力不強,再加上生活環境變化、學習就業壓力較大、人際關系不良甚至手機依賴等因素,成為抑郁癥的高發人群[4-5]。有研究對多篇調查大學生抑郁患病率的報告結果進行加權平均分析,結果顯示大學生抑郁患病率高達 30.6%[6]。以美國精神障礙診斷統計手冊第四版(diagnostic and statistical manual of mental disorders-forth edition,DSM-IV)為指標核準的抑郁癥診斷標準而言,更多的大學生表現為以抑郁心境為核心的抑郁癥狀而非抑郁癥,這種達不到 DSM-IV 標準的抑郁癥狀稱為閾下抑郁。閾下抑郁直接影響大學生的學習效率和個體主觀幸福感,嚴重時甚至誘發抑郁癥進而導致自殺意念和行為。及時關注閾下抑郁癥狀大學生并進行適度干預,對促使大學生早日回歸心理健康,預防抑郁癥發生十分重要。

抑郁情緒的產生與大腦活動密切相關。有研究發現,首發抑郁癥患者靜息下右側情緒調控網絡(mood regulating circuit,MRC)內多個腦區的連接功能性降低,提示右側 MRC 的皮層和邊緣系統之間連接功能異常是抑郁癥情緒障礙發生的神經生理基礎[7]。也有研究顯示,抑郁癥患者大腦的獎賞系統出現了異常[8]。這是因為大腦獎賞系統是一個控制人們產生各種愉快情緒和動機的神經回路,而大量抑郁癥患者都表現出了對獎賞刺激的興趣缺失[9]。盧鐘嬌等[10]研究發現,由抑郁癥引起的自殺行為不只是一種簡單的應激反應,更與特定腦區結構異常與神經通路受損有關。魏玲等[11]研究發現抑郁癥患者在情緒加工過程中額區不活躍,額區的連通性下降。這些研究都說明抑郁情緒的產生與大腦結構功能的改變是有關的。大腦神經細胞在工作時會產生生理電活動,頭皮腦電信號是這種電生理活動的反映。因此通過研究腦電信號,可以對抑郁情緒進行客觀、有效的評估。

與正常人相比,抑郁癥患者不同節律腦電信號功率的激活存在異常[12]。有研究發現,和正常人相比,抑郁癥患者的腦電信號在 δ 節律的絕對功率有顯著增加[13]。也有研究顯示,與正常人相比,抑郁癥患者的腦電信號在 β 節律功率有增加[14]。腦電信號功率反映的是不同節律腦電活動強弱的分布情況,這些發現說明抑郁癥人群與正常人相比,不同節律的腦電活動強弱存在差異。近年來,隨著非線性動力學相關理論的發展,采用非線性動力學參數諸如關聯維數、復雜度、熵等分析腦電信號也越來越成為研究的熱點。有研究顯示,在某種特定情緒下,腦電信號表現出更低的復雜度,表明大腦中神經元活動的減少[15]。也有研究表明,相對于有情感障礙的人來說,正常人的腦部活動更具不規則性[16]。Puthankattil 等[17]研究發現,抑郁癥患者呈現出顯著低于正常人的腦電近似熵。朱嘉誠等[18]研究發現,抑郁癥患者與正常人腦電樣本熵的差異具有統計學意義,腦電樣本熵可作為一項潛在指標用于抑郁癥的度量。

根據以上內容可以看出,腦電信號分析可以做為一種客觀的評估抑郁情緒和診斷抑郁癥的指標。然而,目前大部分研究只探究了單一特征值在識別抑郁情緒傾向方面的作用,為克服單一參數對抑郁狀態評估的局限性,使評估更加準確,本文提取了 3 個腦電信號特征參數進行分析,分別是:相對功率、樣本熵和復雜度。相對功率指不同節律的腦電活動在整個腦電活動中所占的各自比率,能夠反映不同節律腦電活動的強弱分布情況;樣本熵和復雜度是量化信號復雜度的統計指標,可以很好地揭示大腦的混沌行為[19]。由于相關的一些研究已經證明正常人群和抑郁人群在腦電活動強度及腦部活動的規則性方面存在差異,因此預計這 3 個參數能夠在一定程度上對抑郁狀態進行有效的評估。

藥物是抑郁癥治療的常規手段,如氯丙嗪等抗抑郁藥物,但是藥物的副作用是不可避免的,因此音樂療法作為一種無副作用的新型治療手段越來越多地被醫院引進,許多醫院設立“音樂治療室”。在生理方面,音樂可以通過抑制腎上腺素和去甲腎上腺素的分泌調節情緒,對中樞神經系統中的大腦邊緣系統和腦干網狀結構能產生直接或間接影響,這些結構對人體內臟及軀體功能起主要調節作用,同時美好的音樂還有利于感情的抒發,促進血液循環[20-21]。例如,Fachner 等[22]的研究表明了音樂對抑郁癥患者額顳葉腦皮層活動的影響,提示音樂治療對緩解抑郁的情緒有一定的作用。鐘盈花等[23]研究表明,音樂療法、生物反饋療法、音樂合并生物反饋療法均能夠改善大學生抑郁癥狀。Bressan 等[24]的研究發現,音樂治療可以刺激人腦釋放出更多的多巴胺,而抑郁癥則與多巴胺在大腦獎賞回路中的功能傳遞障礙有關。

基于以上研究,本文以頻譜分類的解壓類音樂為刺激手段,共招募了 16 名閾下抑郁大學生作為試驗組,對他們進行了 10 min/d,周期為 14 d 的音樂神經反饋刺激,采集刺激前后的腦電信號,并提取相對功率、樣本熵、復雜度共 3 個特征參數進行差異統計分析。對照組選取處于閾下抑郁的 8 名大學生,采集他們未接受刺激時的靜息態腦電信號,并提取相同的特征參數。預期結果是試驗組刺激前后的腦電信號特征參數差異具有統計學意義,而對照組的參數差異不具有統計學意義,進而表明音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁有一定的改善作用。

1 方法和儀器

1.1 研究對象

本研究共招募 300 名在校大學生參與抑郁情緒的評定測試,最終 238 名同學在規定時間內提交問卷,測試問卷采用抑郁自評量表(self-rating depression scale,SDS)[25-26]。根據量表得分結果,最終選取得分在 53~62 分的大學生 16 人(女生 9 人,男生 7 人)為試驗組,8 名得分在 53~62 分的大學生(女生 4 人,男生 4 人)作為對照組進行此次試驗,根據量表的得分標準,該分數段可歸為閾下抑郁[26-27]。此次招募的所有受試者聽力正常,無精神病史,無藥物、酒精濫用史且均未接受過系統的音樂訓練。試驗與秦皇島市惠斯安普醫學系統股份有限公司合作完成,由邯鄲市中心醫院醫學倫理委員會批準,所有受試者均在充分了解試驗流程后簽署了知情同意書。

1.2 音樂頻譜分析與音樂選擇

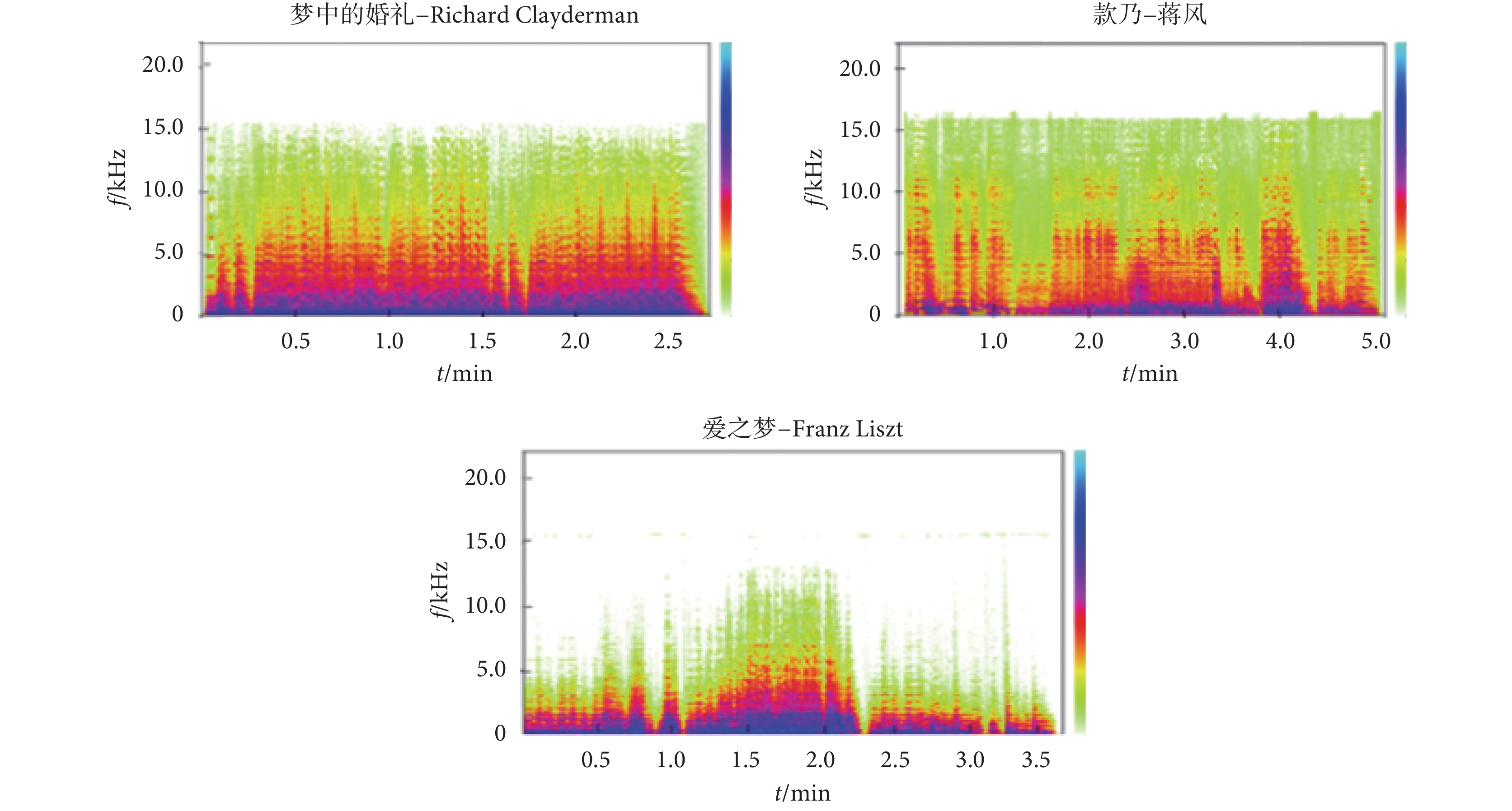

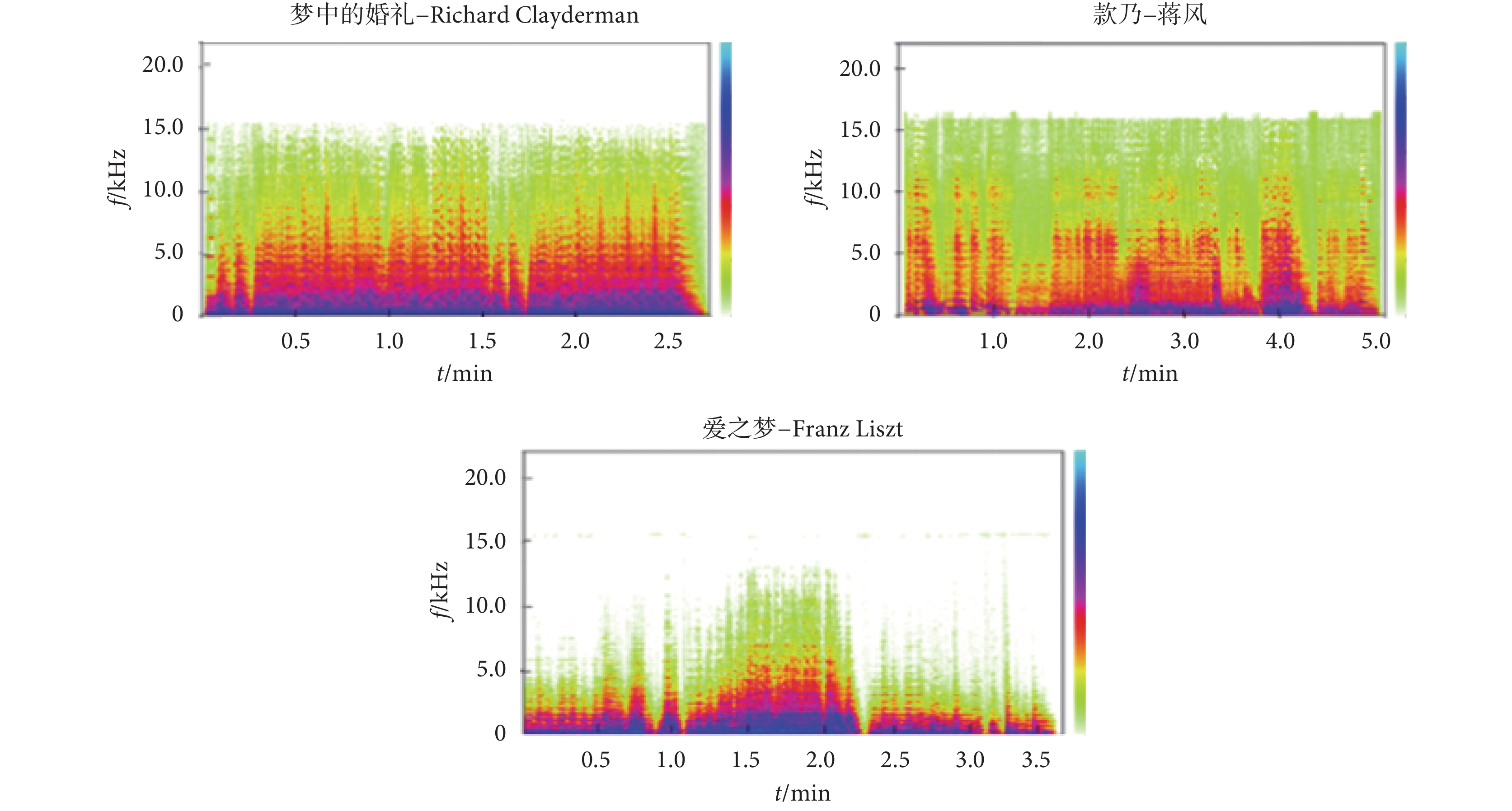

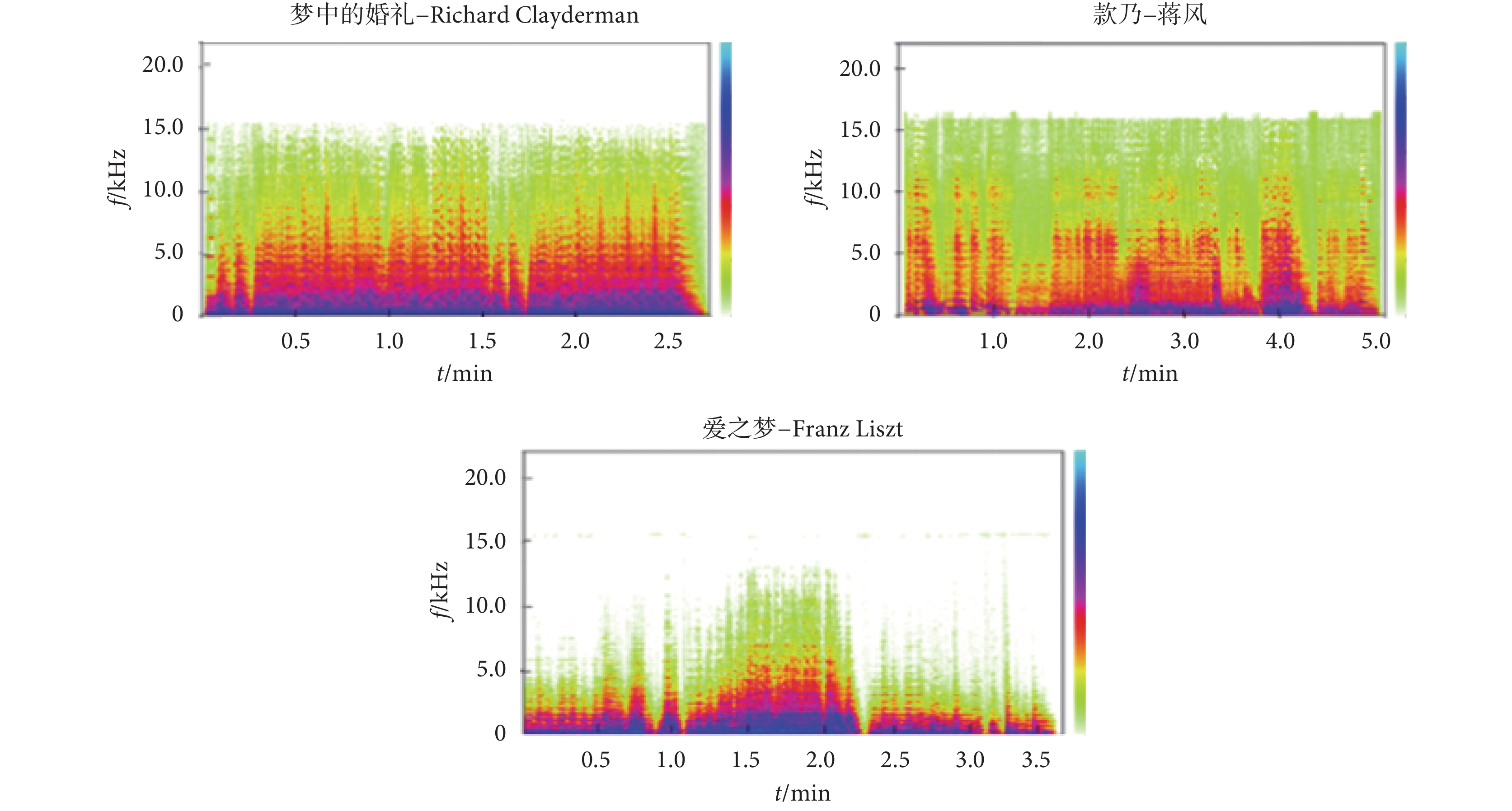

基于 1/f 波動理論[28],從頻譜分析的角度出發選取音樂,依照音樂的頻譜分布特點,本研究將音樂分為三大類:① 頻譜高中低連續分布,以《夢中的婚禮》—理查德·克萊德曼(Richard Clayderman)為例;② 頻譜高中低斷層帶式分布,以《款乃》—蔣風為例;③ 頻譜高中低部分分布,以《愛之夢》—弗朗茨·李斯特(Franz Liszt)為例。然后,在受試者中發放音樂感受調查問卷,問卷要求受試者記下聆聽不同音樂時產生的不同感受。三類不同音樂頻譜圖如圖 1 所示,分別以《夢中的婚禮》—Richard Clayderman、《款乃》—蔣風、《愛之夢》—Franz Liszt 為例。

圖1

不同音樂的頻譜分類規律

Figure1.

The spectrum distribution of different music

圖1

不同音樂的頻譜分類規律

Figure1.

The spectrum distribution of different music

根據問卷調查結果,第①類音樂帶來的感受主要是緩解壓力,去除浮躁;第②類音樂帶來的主要感受為給予輕緩、放松的感受;第③類音樂帶來的主要感受為助于思考感悟,鼓勵振奮。每種類型的音樂都包括一定數目的經典曲目。試驗組受試者試聽三種不同類型音樂,選擇最讓自己舒適的一類,用于試驗中的音樂神經反饋刺激。有趣的現象是所有試驗組受試者都選擇的是第①類音樂,因此選取第①類音樂用于音樂神經反饋刺激。對照組在試驗過程中不做音樂刺激。

1.3 試驗過程與儀器

試驗使用 Emotiv EPOC+無線便攜腦電儀(Epoc+,EMOTIV Inc,美國),該儀器共 16 個通道,包括 2 個參考電極(共模感的有源電極、從動右腿被動電極)和 14 個信號采集電極,這 14 個電極分別為 AF3、F7、F3、FC5、T7、P7、O1、O2、P8、T8、FC6、F4、F8、AF4,按照國際標準 10/20 系統放置。腦電信號采集試驗安排在較為僻靜、空間大小適宜、光線柔和的試驗室進行。試驗組進行音樂神經反饋刺激,對照組不做任何刺激。每次刺激時間為 10 min,分別在刺激前后采集受試者的靜息腦電信號,采集時間為 5 min,試驗周期為 14 d。對照組不做音樂刺激及其他干預,僅采集其靜息態腦電信號。試驗后 24 名受試者再次填寫 SDS 量表。

2 腦電信號特征參數

計算腦電信號的特征參數之前先去除腦電信號中的肌電、眼電等偽跡信號。

2.1 功率譜

腦電信號功率譜估計的基本原理是將預處理后的數據分成等長的數據段,默認將數據分為 8 段,每段數據有 50% 的重疊。然后用漢明窗對數據加窗處理,最后通過快速傅里葉變換計算譜密度。

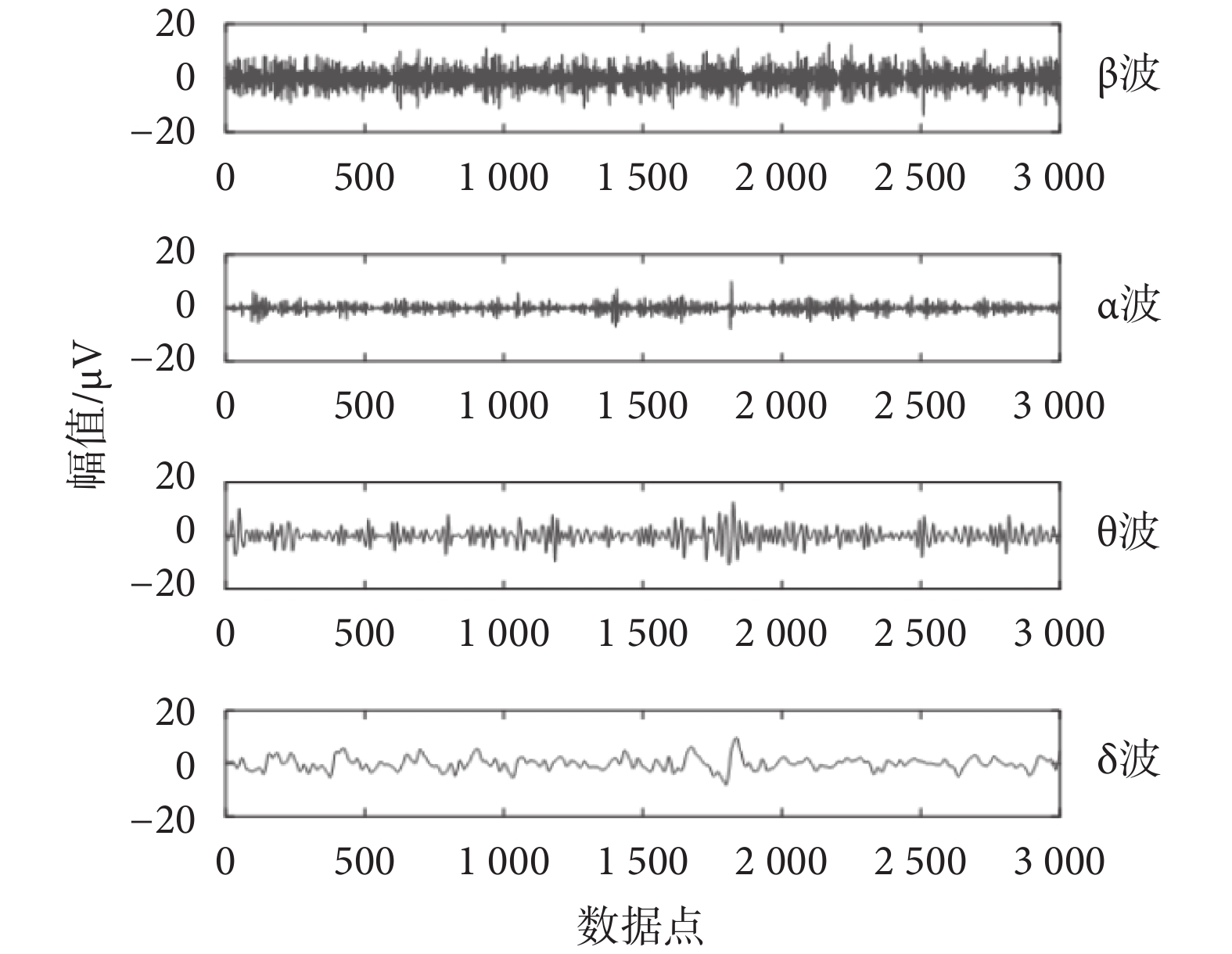

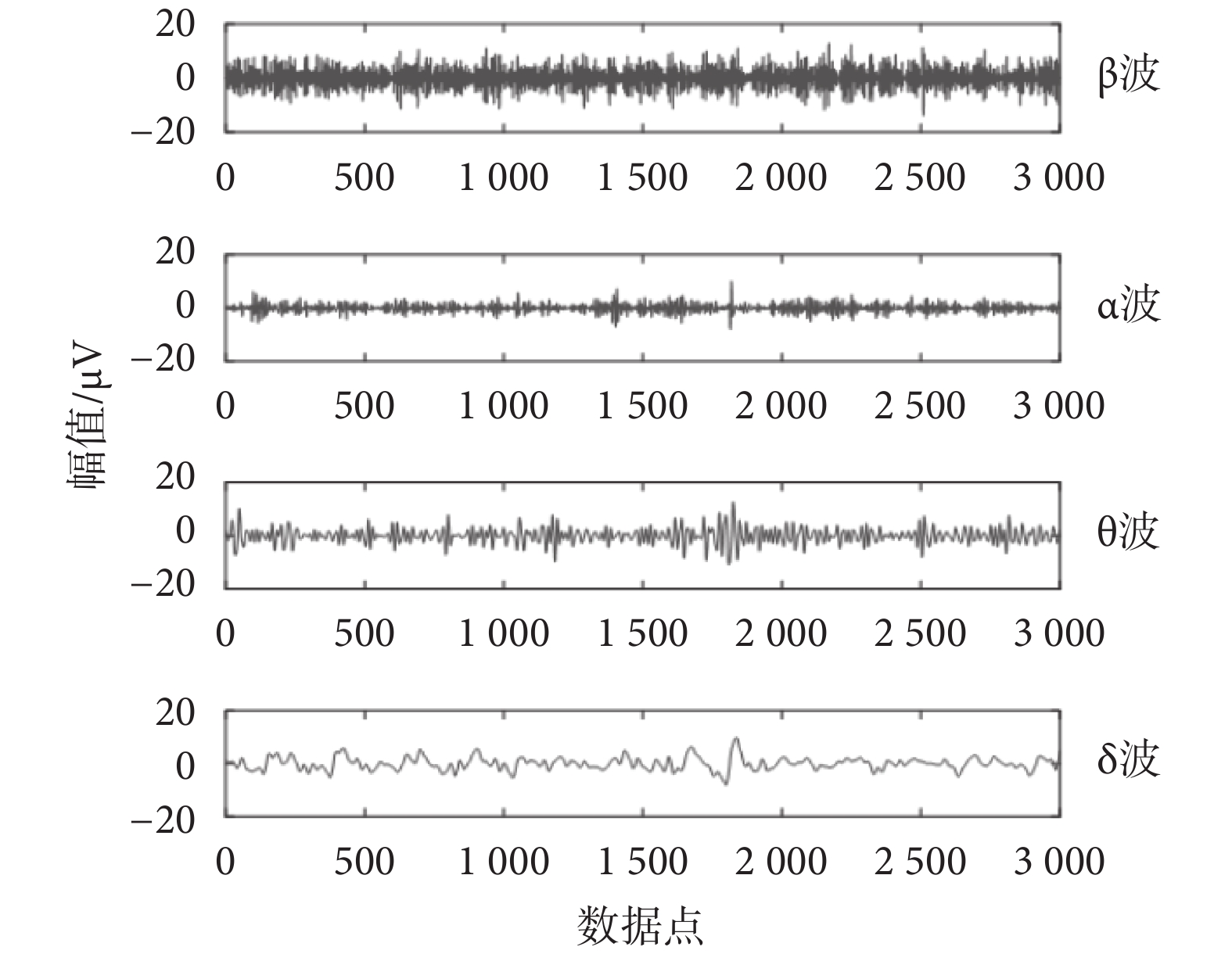

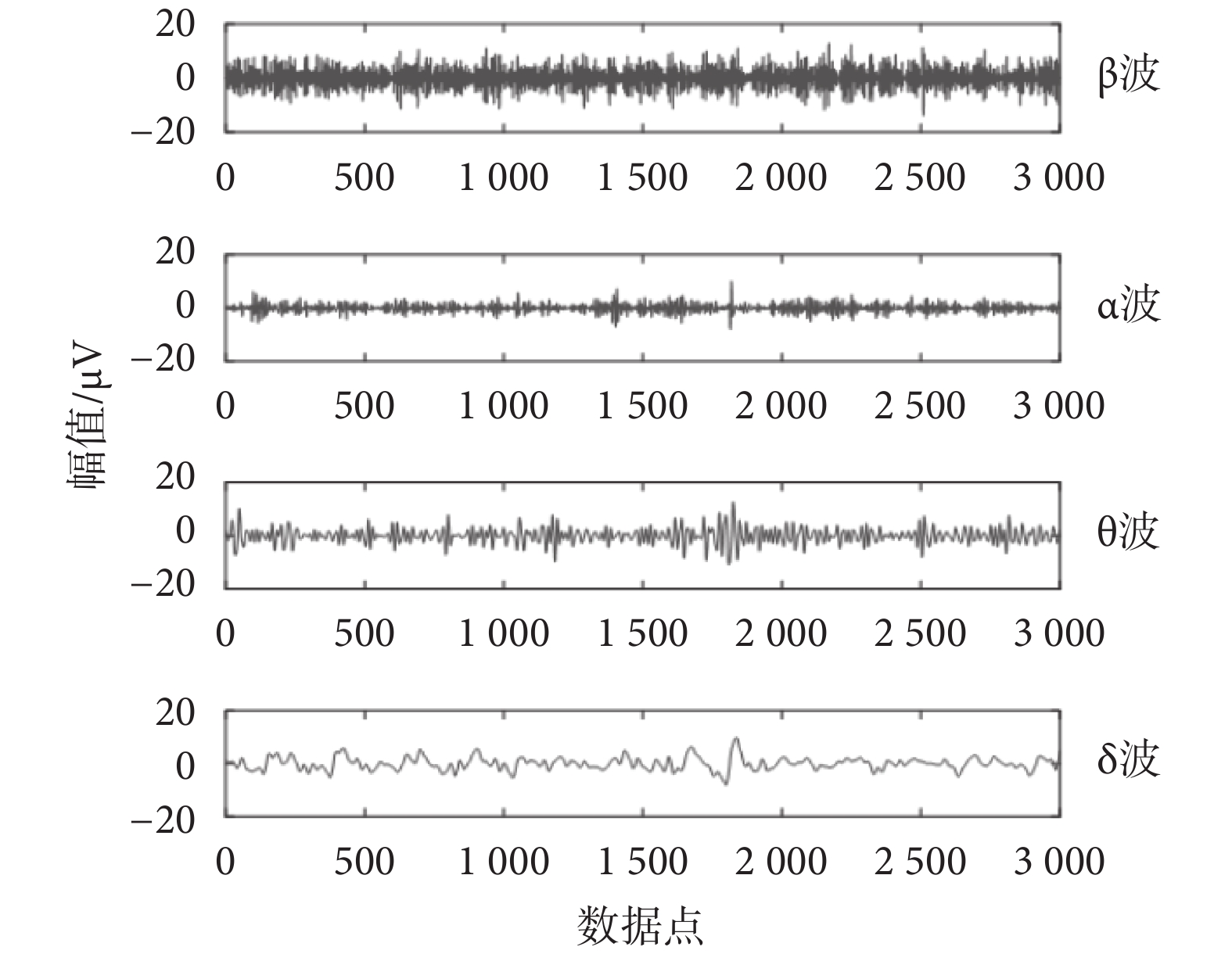

將原始腦電信號分解重構出不同節律帶的信號,計算不同節律的功率。這里基于“db4”小波四層分解重構出 α、β、θ、δ 四個節律的腦電信號。其中 β(13~30 Hz)波對應 db4 小波分解后第二層的高頻分量;α(8~13 Hz)波對應第三層的高頻分量;θ(4~8 Hz)波對應第四層的高頻分量;δ(1~4 Hz)波對應第四層的低頻分量,如圖 2 所示。

圖2

不同節律帶的腦電信號

Figure2.

Electroencephalogram signals in different rhythms

圖2

不同節律帶的腦電信號

Figure2.

Electroencephalogram signals in different rhythms

對不同節律腦電信號功率展開計算,某一節律腦電信號的絕對功率定義為該節律腦電信號功率密度的積分;而相對功率則為該節律腦電信號的絕對功率與所有節律腦電信號總功率的比值。絕對功率反映了腦電信號在不同節律下的強弱分布情況,而不同個體之間腦電信號的絕對功率值差異甚大,因此本文選擇相對功率進行計算。

2.2 樣本熵

樣本熵是定量描述非線性時間序列的一個重要參數,可用來對思維腦電信號復雜度進行度量,算法的實現具有需要的數據少、抗干擾能力強等特點。樣本熵的物理意義是時間序列越復雜,熵值越大[29]。

樣本熵算法為,對于一個由 N 個點組成的原始時間序列: ,重構 m 維向量

,重構 m 維向量

,定義兩矢量對應元素中差值最大的一個為兩矢量之間的距離,給定閾值 r,統計距離小于 r 的數目,并計算統計數目與距離總數的比值

,定義兩矢量對應元素中差值最大的一個為兩矢量之間的距離,給定閾值 r,統計距離小于 r 的數目,并計算統計數目與距離總數的比值  ,并求

,并求  對所有 i 的平均值

對所有 i 的平均值  。將維數加 1,重構 m + 1 維向量

。將維數加 1,重構 m + 1 維向量  ,并重新計算距離,則樣本熵(以符號 SampEn 表示)的定義如式(1)所示:

,并重新計算距離,則樣本熵(以符號 SampEn 表示)的定義如式(1)所示:

|

由于在實際的運算中,N 不可能為無限大,N 為有限值,因此樣本熵的估計如式(2)所示:

|

其中,m 為嵌入維數,一般取 1 或 2,r 為距離的閾值,通常選擇為 0.1~0.25 倍的原時間序列的標準差,本文選擇 m = 2,r = 0.2 倍的原時間序列的標準差。

2.3 復雜度

Lempel-ziv 復雜度(Lempel-ziv complexity,LZC)分析反映序列隨著時間的增長出現新模式的概率。在進行復雜度的計算之前先將序列進行粗粒化,則原信號轉換成 0、1 序列。計算復雜度是通過在 0、1 序列中遍歷尋找新序列的模式個數。

2.4 統計分析

采用配對樣本 t 檢驗的統計方法,分析音樂神經反饋刺激前后腦電信號特征參數差異是否具有統計學意義,當 P < 0.05 時,則差異具有統計學意義。

3 結果分析

3.1 刺激前靜息腦電信號特征參數差異分析

分析試驗組與對照組的刺激前腦電信號特征參數,兩組間各參數的 t 檢驗結果均顯示 P > 0.05,表明試驗前,試驗組與對照組腦電信號特征參數差異不具有統計學意義,說明了受試者選擇的合理性。

3.2 相對功率分析

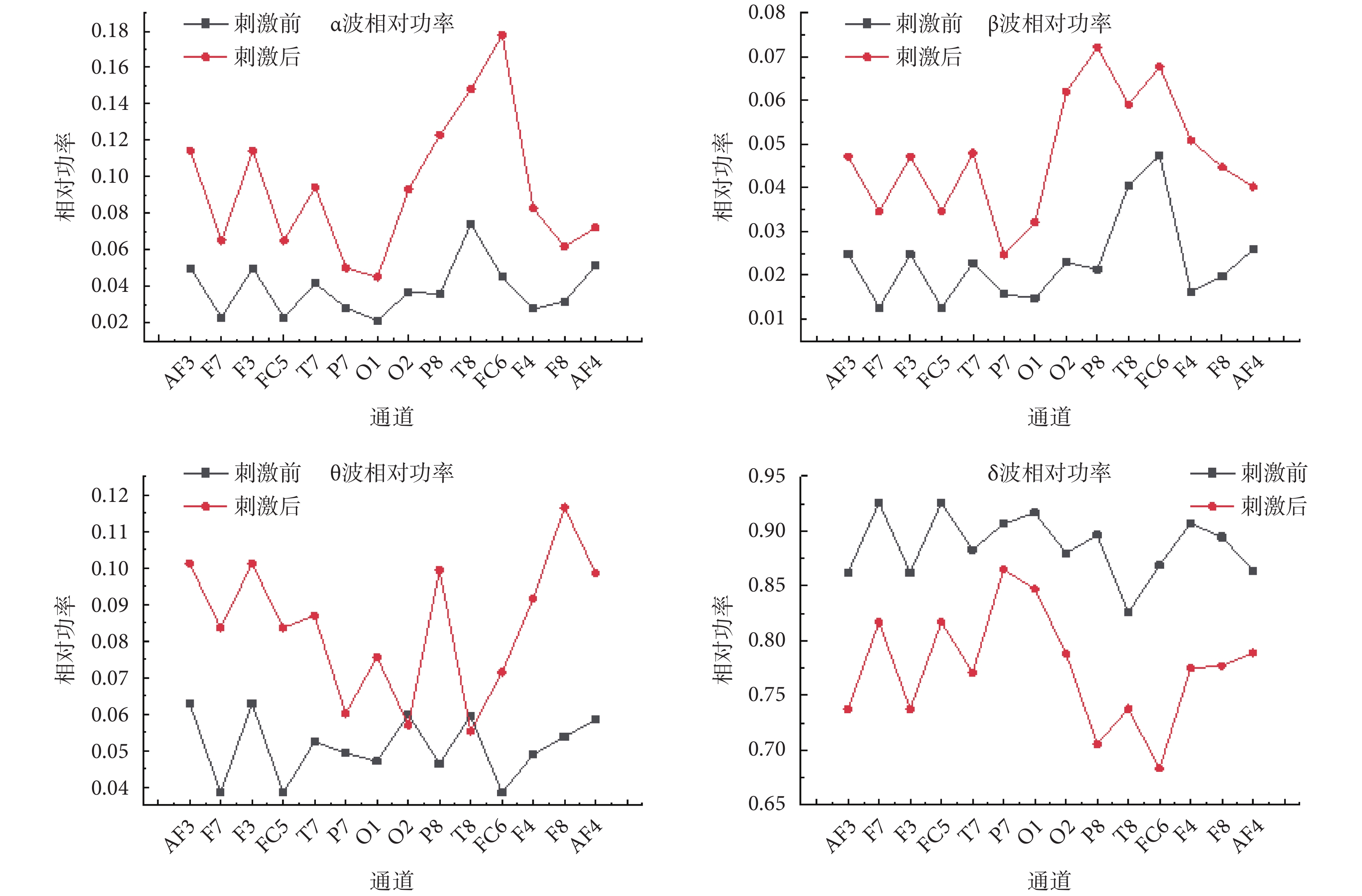

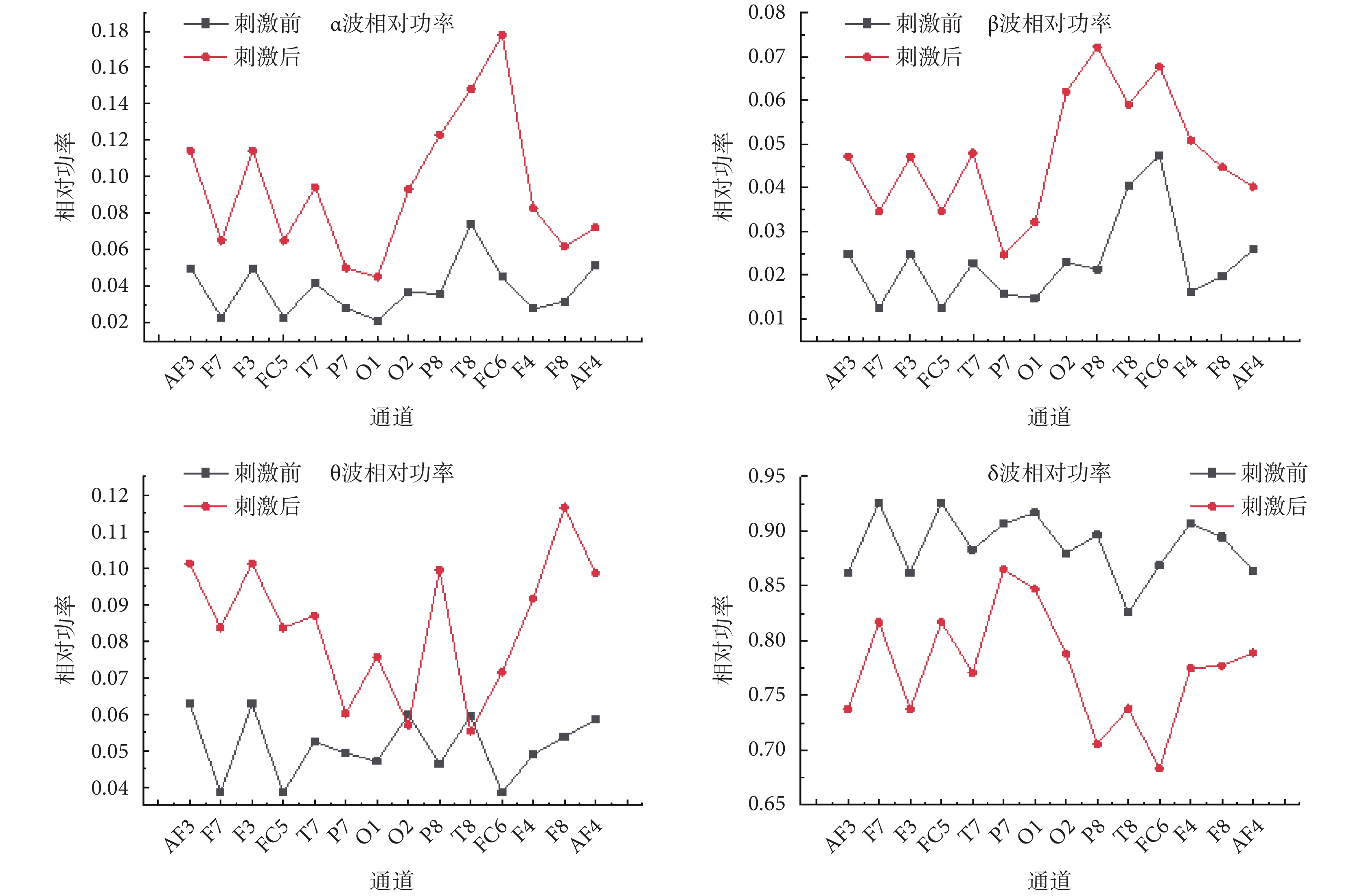

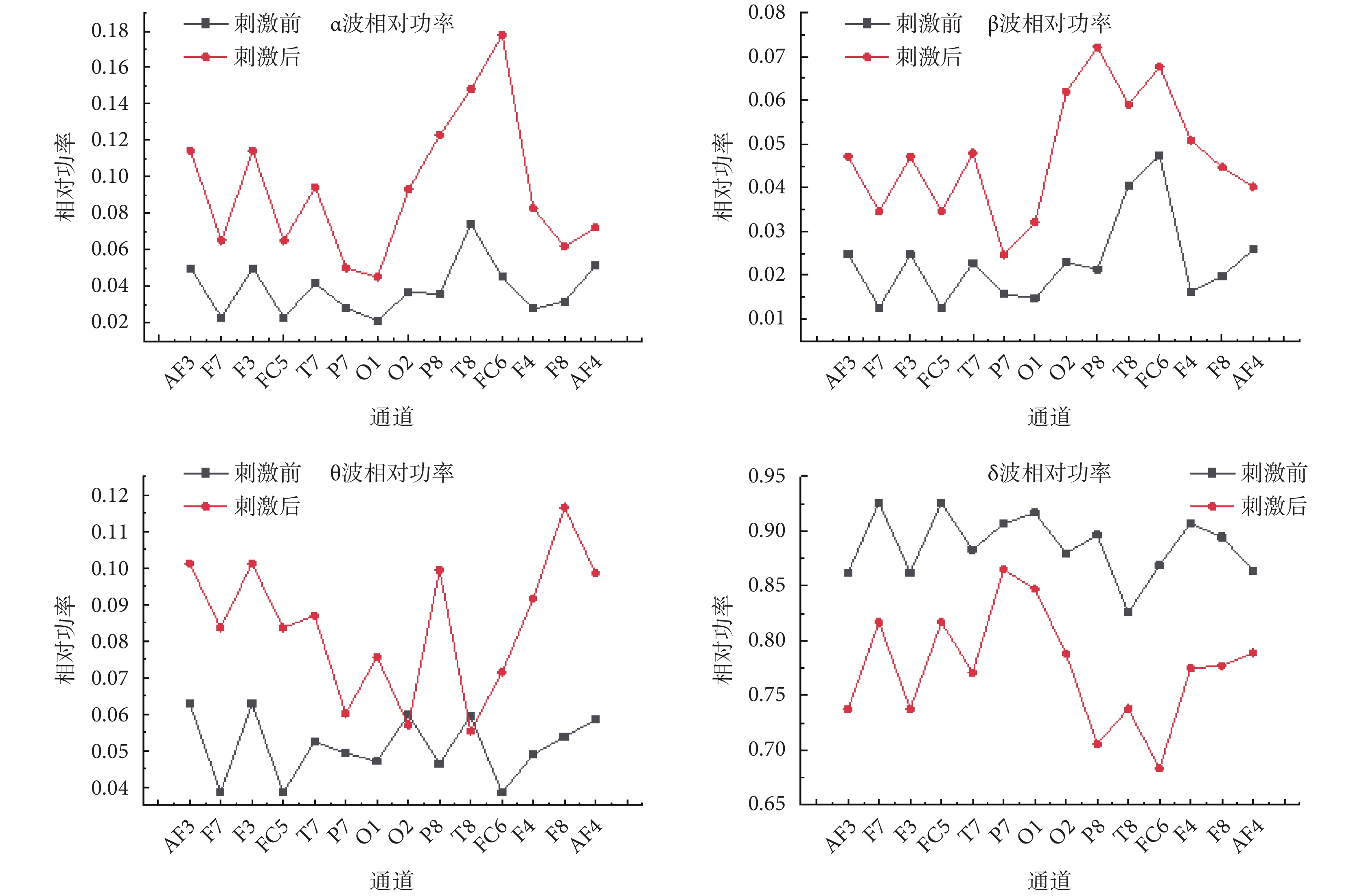

計算 14 d 內,試驗組全部受試者各節律刺激前與刺激后相對功率的平均值如圖 3 所示,并評估音樂神經反饋刺激的短期效果。通過配對樣本 t 檢驗,分析試驗組刺激前后各節律的相對功率差異是否具有統計學意義。

圖3

試驗組刺激前后全部受試者腦電信號相對功率的差異

Figure3.

Differences of electroencephalogram’s relative power of all participants at the beginning and the end of the stimulation in the experimental group

圖3

試驗組刺激前后全部受試者腦電信號相對功率的差異

Figure3.

Differences of electroencephalogram’s relative power of all participants at the beginning and the end of the stimulation in the experimental group

從圖 3 中可以看出,試驗組在 α、β、θ 節律上,相對功率在刺激后都顯著升高;而在 δ 節律上,相對功率在刺激后顯著降低,在四個節律進行配對樣本 t 檢驗,均 P < 0.05。而對照組的四個節律相對功率配對樣本 t 檢驗均 P > 0.05。表明試驗組在音樂神經反饋刺激前后四個節律的相對功率差異具有統計學意義,音樂神經反饋刺激后大腦皮層腦電活動強弱有明顯改變。α、β 是頻率較高的腦波,通常在人清醒時出現,反映神經元的活動水平,并且 α 波常被用于神經反饋訓練治療焦慮癥。音樂刺激后試驗組 α、β 波相對功率的增加以及 δ 波相對功率的減小反映了大腦激活水平的提高,受抑制的程度減少[30]。

3.3 樣本熵與復雜度分析

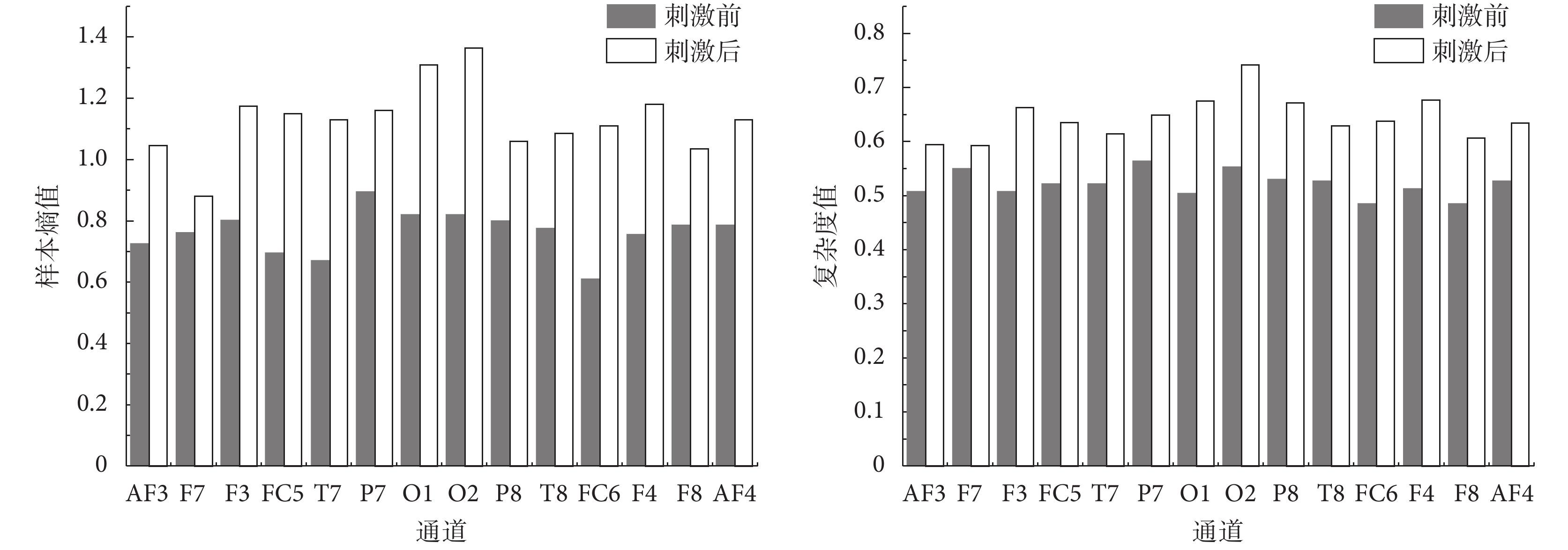

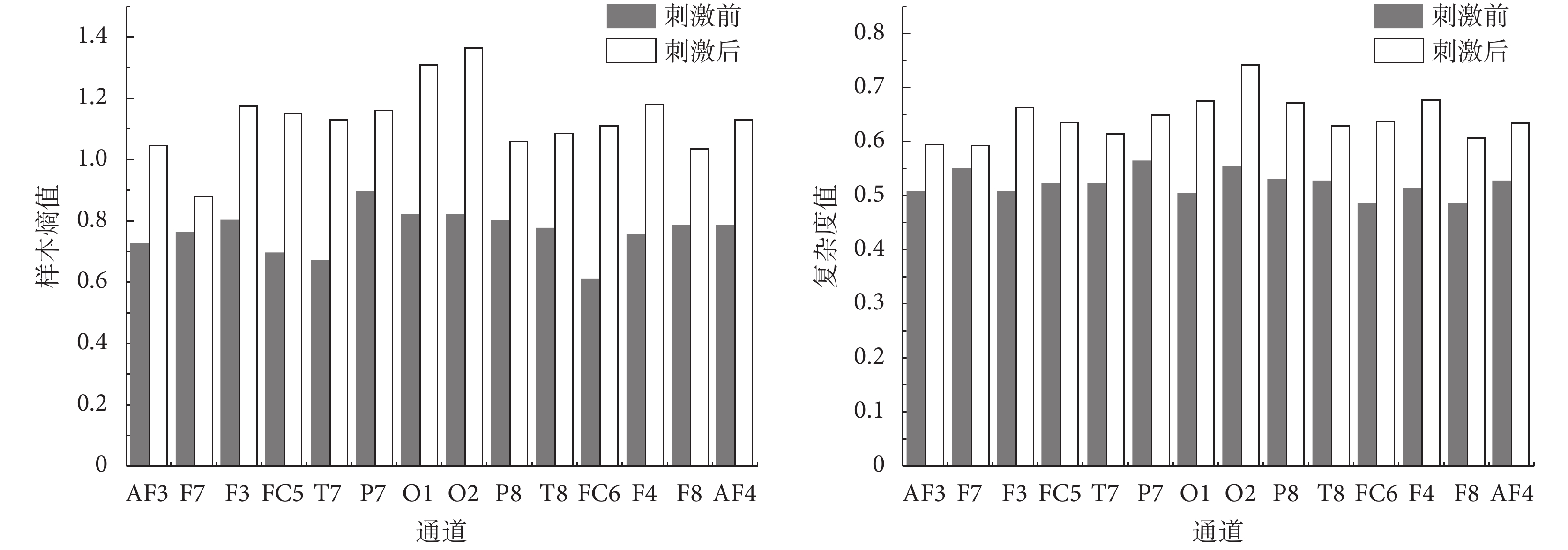

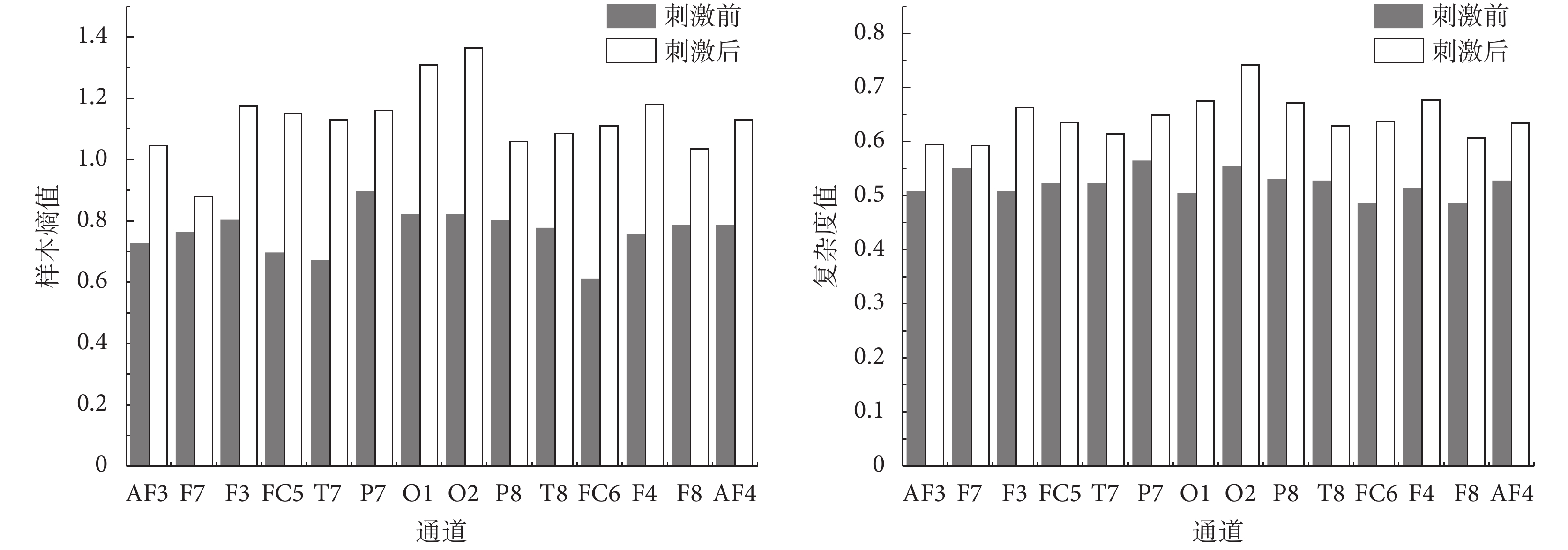

分析第 1 d 音樂神經反饋刺激前的試驗組平均樣本熵和復雜度與第 14 d 音樂神經反饋刺激后試驗組平均樣本熵和復雜度,差異結果如圖 4 所示。并對試驗組音樂神經反饋刺激前后各通道平均樣本熵和復雜度及對照組的平均樣本熵和復雜度進行配對樣本 t 檢驗。

圖4

試驗組刺激前后腦電信號樣本熵和復雜度的差異

Figure4.

Differences of electroencephalogram’s sample entropy and complexity at the beginning and the end of the stimulation in experimental group

圖4

試驗組刺激前后腦電信號樣本熵和復雜度的差異

Figure4.

Differences of electroencephalogram’s sample entropy and complexity at the beginning and the end of the stimulation in experimental group

由圖 4 可知,14 d 音樂神經反饋刺激后所有通道的樣本熵都有所增大。試驗組音樂神經反饋刺激前后樣本熵的配對樣本 t 檢驗均 P < 0.05,而對照組的均 P > 0.05,這說明,試驗組樣本熵在刺激前后的差異具有統計學意義,即音樂神經反饋刺激后,腦電信號有顯著的變化,樣本熵增高。熵值的增高代表神經動力學的規律減小,隨機性增大[31]。根據 van Drongelen 等[16]和 Puthankattil 等[17]的研究,說明音樂神經反饋刺激后,大學生的抑郁情緒有所改善。同樣,如圖 4 所示,所有通道刺激后的腦電信號復雜度都顯著增高;試驗組音樂神經反饋刺激前后復雜度的配對樣本 t 檢驗均 P < 0.05,而不做任何刺激對照組的均 P > 0.05,這說明,試驗組音樂神經反饋刺激前后復雜度的差異具有統計學意義。

分析各個通道腦電信號復雜度提高的變化率,其結果如表 1 所示,枕區 O1、O2 和額區 F3、F4 通道的復雜度提高最多。復雜度的提高表明,音樂神經反饋刺激后腦電信號序列的復雜性有所提升,并且這種提高尤以額葉和枕葉最為明顯。相關研究報道,抑郁癥患者顳葉體積較小,顳葉體積減少與短時記憶的損害有關,顯示抑郁癥患者存在顳葉白質的病變[32]。音樂神經反饋刺激后各通道腦電信號序列復雜度的提高,證明了音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁情緒的改善效果。

3.4 SDS 自評量表

試驗結束后,所有受試者采用 SDS 抑郁自評量表進行自評,結果顯示與試驗前相比,試驗組 SDS 得分顯著好轉,16 人的評分都有所降低,但有一個受試的得分,在音樂反饋訓練后雖然降低,但是其得分為 53 分(正常與輕度抑郁臨界值),考慮到各受試者個體情況的差異,以及量表測試當天個人情緒易受生活中其他因素的影響,且量表得分為 53 分是一個臨界值,因此排除這一特例對最終試驗結果造成的影響。而對照組得分差異沒有統計學意義。量表分析結果進一步支持了音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁情緒改善的作用[33]。

4 結論

本研究探究音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁的改善情況。相比傳統的量表測試,通過腦電信號的特征參數評估刺激前后的情緒狀態。根據以往結合腦電信號相關抑郁癥的研究,選取相對功率、樣本熵、LZC 復雜度為腦電信號的 3 個特征參數,觀察刺激前后它們的變化,評估音樂神經反饋刺激的效果。以相對功率來說,刺激后 α、β、θ 節律的相對功率增大,而 δ 節律的相對功率減小,表明音樂神經反饋刺激對不同節律的腦電活動激活存在異常。樣本熵與復雜度的增加表明,音樂神經反饋刺激后腦電序列的隨機性增大,復雜度有所提升。結合以往研究,3 個特征參數都表現出了音樂神經反饋刺激改善抑郁情緒的一致性,而 SDS 自評量表的評估結果也支持了這一點,說明音樂神經反饋刺激確實可以改善大學生的閾下抑郁。對于降低大學生群體抑郁癥患病率,為促進大學生情緒的自我調節提出了新的解決思路。

在此次研究中,對于音樂的選取從頻譜分類的角度提出了新的思路,由于此次研究受試者均按自己意愿選取的第① 類音樂,無法與其他類型的音樂形成對照。在后續的研究中,可以將三類不同的音樂形成對照,探究不同類型音樂對抑郁情緒的改善效果。即在空白對照的基礎上補充由不同類型的音樂刺激組成的對照組,為音樂治療提供參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

抑郁癥是危害人類健康的常見情緒疾病,主要表現為情緒處理不當、認知功能紊亂等[1]。據世界衛生組織統計,到 2020 年,抑郁癥可能成為僅次于心臟病的第二大疾病[2-3]。大學生作為特殊群體,身心發展尚未成熟,自我調節和自我控制能力不強,再加上生活環境變化、學習就業壓力較大、人際關系不良甚至手機依賴等因素,成為抑郁癥的高發人群[4-5]。有研究對多篇調查大學生抑郁患病率的報告結果進行加權平均分析,結果顯示大學生抑郁患病率高達 30.6%[6]。以美國精神障礙診斷統計手冊第四版(diagnostic and statistical manual of mental disorders-forth edition,DSM-IV)為指標核準的抑郁癥診斷標準而言,更多的大學生表現為以抑郁心境為核心的抑郁癥狀而非抑郁癥,這種達不到 DSM-IV 標準的抑郁癥狀稱為閾下抑郁。閾下抑郁直接影響大學生的學習效率和個體主觀幸福感,嚴重時甚至誘發抑郁癥進而導致自殺意念和行為。及時關注閾下抑郁癥狀大學生并進行適度干預,對促使大學生早日回歸心理健康,預防抑郁癥發生十分重要。

抑郁情緒的產生與大腦活動密切相關。有研究發現,首發抑郁癥患者靜息下右側情緒調控網絡(mood regulating circuit,MRC)內多個腦區的連接功能性降低,提示右側 MRC 的皮層和邊緣系統之間連接功能異常是抑郁癥情緒障礙發生的神經生理基礎[7]。也有研究顯示,抑郁癥患者大腦的獎賞系統出現了異常[8]。這是因為大腦獎賞系統是一個控制人們產生各種愉快情緒和動機的神經回路,而大量抑郁癥患者都表現出了對獎賞刺激的興趣缺失[9]。盧鐘嬌等[10]研究發現,由抑郁癥引起的自殺行為不只是一種簡單的應激反應,更與特定腦區結構異常與神經通路受損有關。魏玲等[11]研究發現抑郁癥患者在情緒加工過程中額區不活躍,額區的連通性下降。這些研究都說明抑郁情緒的產生與大腦結構功能的改變是有關的。大腦神經細胞在工作時會產生生理電活動,頭皮腦電信號是這種電生理活動的反映。因此通過研究腦電信號,可以對抑郁情緒進行客觀、有效的評估。

與正常人相比,抑郁癥患者不同節律腦電信號功率的激活存在異常[12]。有研究發現,和正常人相比,抑郁癥患者的腦電信號在 δ 節律的絕對功率有顯著增加[13]。也有研究顯示,與正常人相比,抑郁癥患者的腦電信號在 β 節律功率有增加[14]。腦電信號功率反映的是不同節律腦電活動強弱的分布情況,這些發現說明抑郁癥人群與正常人相比,不同節律的腦電活動強弱存在差異。近年來,隨著非線性動力學相關理論的發展,采用非線性動力學參數諸如關聯維數、復雜度、熵等分析腦電信號也越來越成為研究的熱點。有研究顯示,在某種特定情緒下,腦電信號表現出更低的復雜度,表明大腦中神經元活動的減少[15]。也有研究表明,相對于有情感障礙的人來說,正常人的腦部活動更具不規則性[16]。Puthankattil 等[17]研究發現,抑郁癥患者呈現出顯著低于正常人的腦電近似熵。朱嘉誠等[18]研究發現,抑郁癥患者與正常人腦電樣本熵的差異具有統計學意義,腦電樣本熵可作為一項潛在指標用于抑郁癥的度量。

根據以上內容可以看出,腦電信號分析可以做為一種客觀的評估抑郁情緒和診斷抑郁癥的指標。然而,目前大部分研究只探究了單一特征值在識別抑郁情緒傾向方面的作用,為克服單一參數對抑郁狀態評估的局限性,使評估更加準確,本文提取了 3 個腦電信號特征參數進行分析,分別是:相對功率、樣本熵和復雜度。相對功率指不同節律的腦電活動在整個腦電活動中所占的各自比率,能夠反映不同節律腦電活動的強弱分布情況;樣本熵和復雜度是量化信號復雜度的統計指標,可以很好地揭示大腦的混沌行為[19]。由于相關的一些研究已經證明正常人群和抑郁人群在腦電活動強度及腦部活動的規則性方面存在差異,因此預計這 3 個參數能夠在一定程度上對抑郁狀態進行有效的評估。

藥物是抑郁癥治療的常規手段,如氯丙嗪等抗抑郁藥物,但是藥物的副作用是不可避免的,因此音樂療法作為一種無副作用的新型治療手段越來越多地被醫院引進,許多醫院設立“音樂治療室”。在生理方面,音樂可以通過抑制腎上腺素和去甲腎上腺素的分泌調節情緒,對中樞神經系統中的大腦邊緣系統和腦干網狀結構能產生直接或間接影響,這些結構對人體內臟及軀體功能起主要調節作用,同時美好的音樂還有利于感情的抒發,促進血液循環[20-21]。例如,Fachner 等[22]的研究表明了音樂對抑郁癥患者額顳葉腦皮層活動的影響,提示音樂治療對緩解抑郁的情緒有一定的作用。鐘盈花等[23]研究表明,音樂療法、生物反饋療法、音樂合并生物反饋療法均能夠改善大學生抑郁癥狀。Bressan 等[24]的研究發現,音樂治療可以刺激人腦釋放出更多的多巴胺,而抑郁癥則與多巴胺在大腦獎賞回路中的功能傳遞障礙有關。

基于以上研究,本文以頻譜分類的解壓類音樂為刺激手段,共招募了 16 名閾下抑郁大學生作為試驗組,對他們進行了 10 min/d,周期為 14 d 的音樂神經反饋刺激,采集刺激前后的腦電信號,并提取相對功率、樣本熵、復雜度共 3 個特征參數進行差異統計分析。對照組選取處于閾下抑郁的 8 名大學生,采集他們未接受刺激時的靜息態腦電信號,并提取相同的特征參數。預期結果是試驗組刺激前后的腦電信號特征參數差異具有統計學意義,而對照組的參數差異不具有統計學意義,進而表明音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁有一定的改善作用。

1 方法和儀器

1.1 研究對象

本研究共招募 300 名在校大學生參與抑郁情緒的評定測試,最終 238 名同學在規定時間內提交問卷,測試問卷采用抑郁自評量表(self-rating depression scale,SDS)[25-26]。根據量表得分結果,最終選取得分在 53~62 分的大學生 16 人(女生 9 人,男生 7 人)為試驗組,8 名得分在 53~62 分的大學生(女生 4 人,男生 4 人)作為對照組進行此次試驗,根據量表的得分標準,該分數段可歸為閾下抑郁[26-27]。此次招募的所有受試者聽力正常,無精神病史,無藥物、酒精濫用史且均未接受過系統的音樂訓練。試驗與秦皇島市惠斯安普醫學系統股份有限公司合作完成,由邯鄲市中心醫院醫學倫理委員會批準,所有受試者均在充分了解試驗流程后簽署了知情同意書。

1.2 音樂頻譜分析與音樂選擇

基于 1/f 波動理論[28],從頻譜分析的角度出發選取音樂,依照音樂的頻譜分布特點,本研究將音樂分為三大類:① 頻譜高中低連續分布,以《夢中的婚禮》—理查德·克萊德曼(Richard Clayderman)為例;② 頻譜高中低斷層帶式分布,以《款乃》—蔣風為例;③ 頻譜高中低部分分布,以《愛之夢》—弗朗茨·李斯特(Franz Liszt)為例。然后,在受試者中發放音樂感受調查問卷,問卷要求受試者記下聆聽不同音樂時產生的不同感受。三類不同音樂頻譜圖如圖 1 所示,分別以《夢中的婚禮》—Richard Clayderman、《款乃》—蔣風、《愛之夢》—Franz Liszt 為例。

圖1

不同音樂的頻譜分類規律

Figure1.

The spectrum distribution of different music

圖1

不同音樂的頻譜分類規律

Figure1.

The spectrum distribution of different music

根據問卷調查結果,第①類音樂帶來的感受主要是緩解壓力,去除浮躁;第②類音樂帶來的主要感受為給予輕緩、放松的感受;第③類音樂帶來的主要感受為助于思考感悟,鼓勵振奮。每種類型的音樂都包括一定數目的經典曲目。試驗組受試者試聽三種不同類型音樂,選擇最讓自己舒適的一類,用于試驗中的音樂神經反饋刺激。有趣的現象是所有試驗組受試者都選擇的是第①類音樂,因此選取第①類音樂用于音樂神經反饋刺激。對照組在試驗過程中不做音樂刺激。

1.3 試驗過程與儀器

試驗使用 Emotiv EPOC+無線便攜腦電儀(Epoc+,EMOTIV Inc,美國),該儀器共 16 個通道,包括 2 個參考電極(共模感的有源電極、從動右腿被動電極)和 14 個信號采集電極,這 14 個電極分別為 AF3、F7、F3、FC5、T7、P7、O1、O2、P8、T8、FC6、F4、F8、AF4,按照國際標準 10/20 系統放置。腦電信號采集試驗安排在較為僻靜、空間大小適宜、光線柔和的試驗室進行。試驗組進行音樂神經反饋刺激,對照組不做任何刺激。每次刺激時間為 10 min,分別在刺激前后采集受試者的靜息腦電信號,采集時間為 5 min,試驗周期為 14 d。對照組不做音樂刺激及其他干預,僅采集其靜息態腦電信號。試驗后 24 名受試者再次填寫 SDS 量表。

2 腦電信號特征參數

計算腦電信號的特征參數之前先去除腦電信號中的肌電、眼電等偽跡信號。

2.1 功率譜

腦電信號功率譜估計的基本原理是將預處理后的數據分成等長的數據段,默認將數據分為 8 段,每段數據有 50% 的重疊。然后用漢明窗對數據加窗處理,最后通過快速傅里葉變換計算譜密度。

將原始腦電信號分解重構出不同節律帶的信號,計算不同節律的功率。這里基于“db4”小波四層分解重構出 α、β、θ、δ 四個節律的腦電信號。其中 β(13~30 Hz)波對應 db4 小波分解后第二層的高頻分量;α(8~13 Hz)波對應第三層的高頻分量;θ(4~8 Hz)波對應第四層的高頻分量;δ(1~4 Hz)波對應第四層的低頻分量,如圖 2 所示。

圖2

不同節律帶的腦電信號

Figure2.

Electroencephalogram signals in different rhythms

圖2

不同節律帶的腦電信號

Figure2.

Electroencephalogram signals in different rhythms

對不同節律腦電信號功率展開計算,某一節律腦電信號的絕對功率定義為該節律腦電信號功率密度的積分;而相對功率則為該節律腦電信號的絕對功率與所有節律腦電信號總功率的比值。絕對功率反映了腦電信號在不同節律下的強弱分布情況,而不同個體之間腦電信號的絕對功率值差異甚大,因此本文選擇相對功率進行計算。

2.2 樣本熵

樣本熵是定量描述非線性時間序列的一個重要參數,可用來對思維腦電信號復雜度進行度量,算法的實現具有需要的數據少、抗干擾能力強等特點。樣本熵的物理意義是時間序列越復雜,熵值越大[29]。

樣本熵算法為,對于一個由 N 個點組成的原始時間序列: ,重構 m 維向量

,重構 m 維向量

,定義兩矢量對應元素中差值最大的一個為兩矢量之間的距離,給定閾值 r,統計距離小于 r 的數目,并計算統計數目與距離總數的比值

,定義兩矢量對應元素中差值最大的一個為兩矢量之間的距離,給定閾值 r,統計距離小于 r 的數目,并計算統計數目與距離總數的比值  ,并求

,并求  對所有 i 的平均值

對所有 i 的平均值  。將維數加 1,重構 m + 1 維向量

。將維數加 1,重構 m + 1 維向量  ,并重新計算距離,則樣本熵(以符號 SampEn 表示)的定義如式(1)所示:

,并重新計算距離,則樣本熵(以符號 SampEn 表示)的定義如式(1)所示:

|

由于在實際的運算中,N 不可能為無限大,N 為有限值,因此樣本熵的估計如式(2)所示:

|

其中,m 為嵌入維數,一般取 1 或 2,r 為距離的閾值,通常選擇為 0.1~0.25 倍的原時間序列的標準差,本文選擇 m = 2,r = 0.2 倍的原時間序列的標準差。

2.3 復雜度

Lempel-ziv 復雜度(Lempel-ziv complexity,LZC)分析反映序列隨著時間的增長出現新模式的概率。在進行復雜度的計算之前先將序列進行粗粒化,則原信號轉換成 0、1 序列。計算復雜度是通過在 0、1 序列中遍歷尋找新序列的模式個數。

2.4 統計分析

采用配對樣本 t 檢驗的統計方法,分析音樂神經反饋刺激前后腦電信號特征參數差異是否具有統計學意義,當 P < 0.05 時,則差異具有統計學意義。

3 結果分析

3.1 刺激前靜息腦電信號特征參數差異分析

分析試驗組與對照組的刺激前腦電信號特征參數,兩組間各參數的 t 檢驗結果均顯示 P > 0.05,表明試驗前,試驗組與對照組腦電信號特征參數差異不具有統計學意義,說明了受試者選擇的合理性。

3.2 相對功率分析

計算 14 d 內,試驗組全部受試者各節律刺激前與刺激后相對功率的平均值如圖 3 所示,并評估音樂神經反饋刺激的短期效果。通過配對樣本 t 檢驗,分析試驗組刺激前后各節律的相對功率差異是否具有統計學意義。

圖3

試驗組刺激前后全部受試者腦電信號相對功率的差異

Figure3.

Differences of electroencephalogram’s relative power of all participants at the beginning and the end of the stimulation in the experimental group

圖3

試驗組刺激前后全部受試者腦電信號相對功率的差異

Figure3.

Differences of electroencephalogram’s relative power of all participants at the beginning and the end of the stimulation in the experimental group

從圖 3 中可以看出,試驗組在 α、β、θ 節律上,相對功率在刺激后都顯著升高;而在 δ 節律上,相對功率在刺激后顯著降低,在四個節律進行配對樣本 t 檢驗,均 P < 0.05。而對照組的四個節律相對功率配對樣本 t 檢驗均 P > 0.05。表明試驗組在音樂神經反饋刺激前后四個節律的相對功率差異具有統計學意義,音樂神經反饋刺激后大腦皮層腦電活動強弱有明顯改變。α、β 是頻率較高的腦波,通常在人清醒時出現,反映神經元的活動水平,并且 α 波常被用于神經反饋訓練治療焦慮癥。音樂刺激后試驗組 α、β 波相對功率的增加以及 δ 波相對功率的減小反映了大腦激活水平的提高,受抑制的程度減少[30]。

3.3 樣本熵與復雜度分析

分析第 1 d 音樂神經反饋刺激前的試驗組平均樣本熵和復雜度與第 14 d 音樂神經反饋刺激后試驗組平均樣本熵和復雜度,差異結果如圖 4 所示。并對試驗組音樂神經反饋刺激前后各通道平均樣本熵和復雜度及對照組的平均樣本熵和復雜度進行配對樣本 t 檢驗。

圖4

試驗組刺激前后腦電信號樣本熵和復雜度的差異

Figure4.

Differences of electroencephalogram’s sample entropy and complexity at the beginning and the end of the stimulation in experimental group

圖4

試驗組刺激前后腦電信號樣本熵和復雜度的差異

Figure4.

Differences of electroencephalogram’s sample entropy and complexity at the beginning and the end of the stimulation in experimental group

由圖 4 可知,14 d 音樂神經反饋刺激后所有通道的樣本熵都有所增大。試驗組音樂神經反饋刺激前后樣本熵的配對樣本 t 檢驗均 P < 0.05,而對照組的均 P > 0.05,這說明,試驗組樣本熵在刺激前后的差異具有統計學意義,即音樂神經反饋刺激后,腦電信號有顯著的變化,樣本熵增高。熵值的增高代表神經動力學的規律減小,隨機性增大[31]。根據 van Drongelen 等[16]和 Puthankattil 等[17]的研究,說明音樂神經反饋刺激后,大學生的抑郁情緒有所改善。同樣,如圖 4 所示,所有通道刺激后的腦電信號復雜度都顯著增高;試驗組音樂神經反饋刺激前后復雜度的配對樣本 t 檢驗均 P < 0.05,而不做任何刺激對照組的均 P > 0.05,這說明,試驗組音樂神經反饋刺激前后復雜度的差異具有統計學意義。

分析各個通道腦電信號復雜度提高的變化率,其結果如表 1 所示,枕區 O1、O2 和額區 F3、F4 通道的復雜度提高最多。復雜度的提高表明,音樂神經反饋刺激后腦電信號序列的復雜性有所提升,并且這種提高尤以額葉和枕葉最為明顯。相關研究報道,抑郁癥患者顳葉體積較小,顳葉體積減少與短時記憶的損害有關,顯示抑郁癥患者存在顳葉白質的病變[32]。音樂神經反饋刺激后各通道腦電信號序列復雜度的提高,證明了音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁情緒的改善效果。

3.4 SDS 自評量表

試驗結束后,所有受試者采用 SDS 抑郁自評量表進行自評,結果顯示與試驗前相比,試驗組 SDS 得分顯著好轉,16 人的評分都有所降低,但有一個受試的得分,在音樂反饋訓練后雖然降低,但是其得分為 53 分(正常與輕度抑郁臨界值),考慮到各受試者個體情況的差異,以及量表測試當天個人情緒易受生活中其他因素的影響,且量表得分為 53 分是一個臨界值,因此排除這一特例對最終試驗結果造成的影響。而對照組得分差異沒有統計學意義。量表分析結果進一步支持了音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁情緒改善的作用[33]。

4 結論

本研究探究音樂神經反饋刺激對大學生閾下抑郁的改善情況。相比傳統的量表測試,通過腦電信號的特征參數評估刺激前后的情緒狀態。根據以往結合腦電信號相關抑郁癥的研究,選取相對功率、樣本熵、LZC 復雜度為腦電信號的 3 個特征參數,觀察刺激前后它們的變化,評估音樂神經反饋刺激的效果。以相對功率來說,刺激后 α、β、θ 節律的相對功率增大,而 δ 節律的相對功率減小,表明音樂神經反饋刺激對不同節律的腦電活動激活存在異常。樣本熵與復雜度的增加表明,音樂神經反饋刺激后腦電序列的隨機性增大,復雜度有所提升。結合以往研究,3 個特征參數都表現出了音樂神經反饋刺激改善抑郁情緒的一致性,而 SDS 自評量表的評估結果也支持了這一點,說明音樂神經反饋刺激確實可以改善大學生的閾下抑郁。對于降低大學生群體抑郁癥患病率,為促進大學生情緒的自我調節提出了新的解決思路。

在此次研究中,對于音樂的選取從頻譜分類的角度提出了新的思路,由于此次研究受試者均按自己意愿選取的第① 類音樂,無法與其他類型的音樂形成對照。在后續的研究中,可以將三類不同的音樂形成對照,探究不同類型音樂對抑郁情緒的改善效果。即在空白對照的基礎上補充由不同類型的音樂刺激組成的對照組,為音樂治療提供參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。