針對注意缺陷多動障礙(ADHD)兒童與正常兒童在執行任務狀態下的腦網絡的差異性,本文采用視覺功能區網絡特征進行了比較研究,提取的試驗數據為受試者執行猜題任務時,視覺捕捉范式獲取的功能性磁共振成像(fMRI)數據,受試者包括 23 名 ADHD 患兒[年齡:(8.27 ± 2.77)歲]與 23 名正常兒童[年齡:(8.70 ± 2.58)歲]。首先,本文利用 fMRI 數據構建視覺區腦功能網絡;然后,獲取視覺區腦功能網絡的特征指標,包括:度分布、平均最短路徑、網絡密度、聚集系數、介數等,并與傳統全腦網絡進行對比分析;最后,利用機器學習算法中的支持向量機(SVM)等分類器對特征指標進行分類以區分 ADHD 兒童與正常兒童。本研究采用視覺區腦功能網絡特征進行分類,分類精度最高達到 96%,與傳統的構建全腦網絡方法相比,精度提高了 10% 左右。試驗結果表明,使用視覺區腦功能網絡分析法能夠更好地區分 ADHD 兒童與正常兒童。該方法對 ADHD 兒童與正常兒童腦網絡的區分具有一定的幫助,有利于 ADHD 兒童的輔助診斷。

引用本文: 宋志偉, 李文杰, 畢卉, 王蘇弘, 鄒凌. 基于視覺認知任務的注意缺陷多動障礙患兒與正常兒童腦功能網絡差異研究. 生物醫學工程學雜志, 2020, 37(5): 749-755, 764. doi: 10.7507/1001-5515.201912058 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

注意缺陷多動障礙(attention deficit hyperactivity disorder,ADHD)簡稱為多動癥,是兒童常見的一種心理障礙[1]。多動癥常常伴隨著學習困難、品行障礙、發育遲緩等不良表現,近年來越來越受到全社會廣泛重視[2]。功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技術利用磁振造影來測量神經元活動所引發的血液動力學的改變[3]。隨著神經影像技術的成熟發展,使用 fMRI 技術對 ADHD 兒童進行診斷與輔助治療,已成為一種專業認可的治療方法[4]。最近的研究表明,低頻血氧水平依賴(blood oxygen level dependent,BOLD)信號與大腦自發神經元活動存在關聯,因此可以采用圖論的方法,通過 BOLD 信號構建腦功能網絡,以此分析大腦各腦區之間的交互活動[5-6]。進一步研究可通過分別構建 ADHD 兒童腦功能網絡和作為對照組的正常兒童腦功能網絡,對比分析 ADHD 兒童的腦網絡拓撲屬性[7],并將差異指標應用于輔助臨床診斷與治療 ADHD 兒童。

目前,已有眾多研究人員基于 fMRI 技術獲取醫學影像數據,并使用不同的方法進行腦功能網絡分析,包括腦連接分析法、網絡特征參數分析法、腦激活圖聚類分析法等[8-10]。這些方法均可以對靜息態或執行任務狀態(簡稱:任務態)下的 ADHD 兒童與正常兒童進行分類[11]。然而,傳統的分析法都是基于全腦進行分析,僅能捕獲整體網絡的連接特征,對于作用在視覺、聽覺等功能腦區構成的子網絡并不能有效進行網絡拓撲分析。此外,由于不能確定在任務態下各個功能子網絡的網絡拓撲屬性,對于 ADHD 兒童與正常兒童的分類精度就難以得到保障。

為了解決上述問題,本文從任務態下特定功能腦區的角度出發,引入經典的視覺注意捕捉范式[12],給予受試者一定的視覺刺激,研究視覺任務下受試者視覺功能腦區的子網絡。然后,采用腦功能子網絡分析法,在特定的任務下排除一些與任務刺激無關的腦區,從而篩選出與任務刺激作用緊密相關腦區進行分析。此方法的優點在于,能夠更加直觀地反映 ADHD 兒童與正常兒童在特定刺激下的腦網絡差異,有助于更好地區分 ADHD 兒童與正常兒童,同時也可為今后針對 ADHD 兒童的臨床診斷與輔助治療提供一種新的思路。

1 數據采集與預處理

1.1 受試者信息

本研究試驗在蘇州大學附屬第三醫院進行,共采集了 23 名 ADHD 兒童[年齡:(8.27 ± 2.77)歲]的 fMRI 數據,ADHD 兒童為經過確診,并符合試驗條件的受試者;同時挑選出 23 名正常兒童[年齡:(8.70 ± 2.58)歲]為對照組;兩組受試者之間年齡差異無統計學意義(P > 0.05)。

兩組兒童的試驗研究已通過蘇州大學附屬第三醫院倫理委員會批準,所有受試者均由其本人及其監護人在簽署知情同意書的情況下,自愿參加本試驗。

1.2 試驗范式

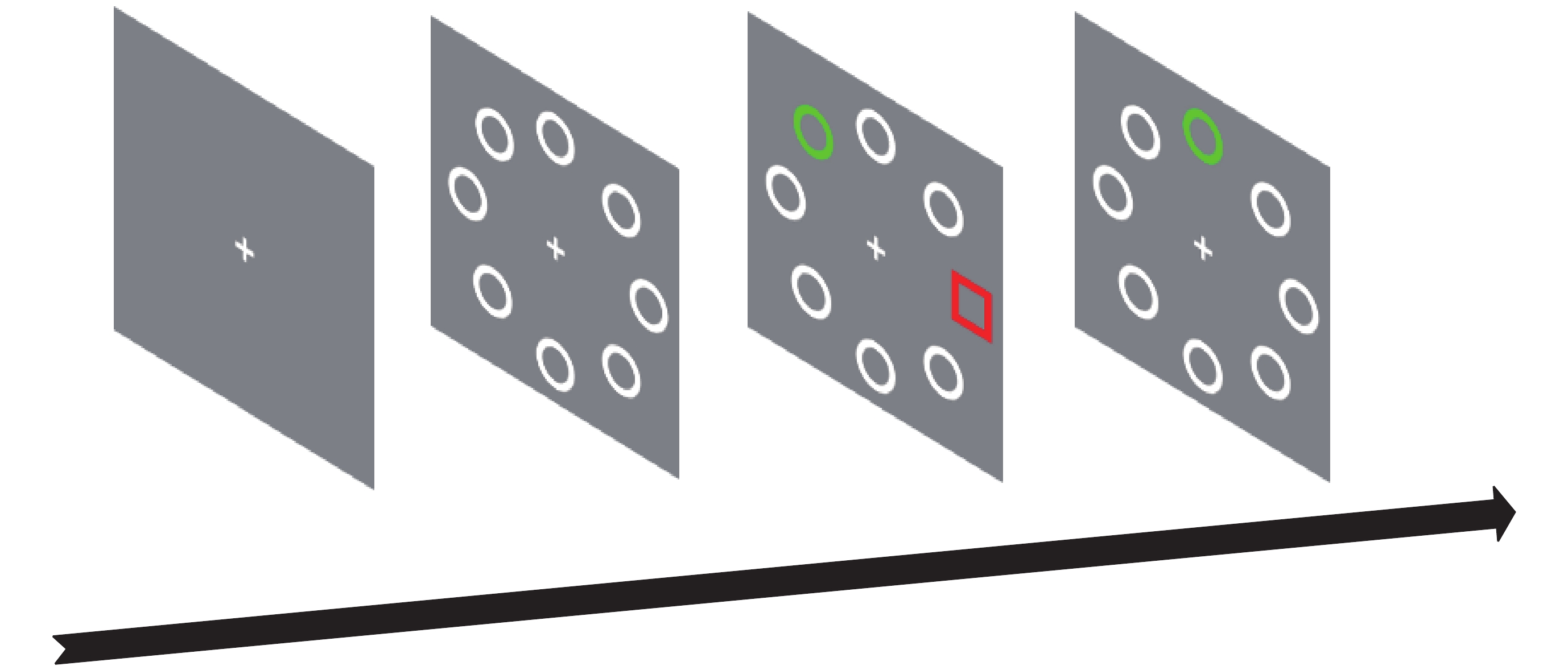

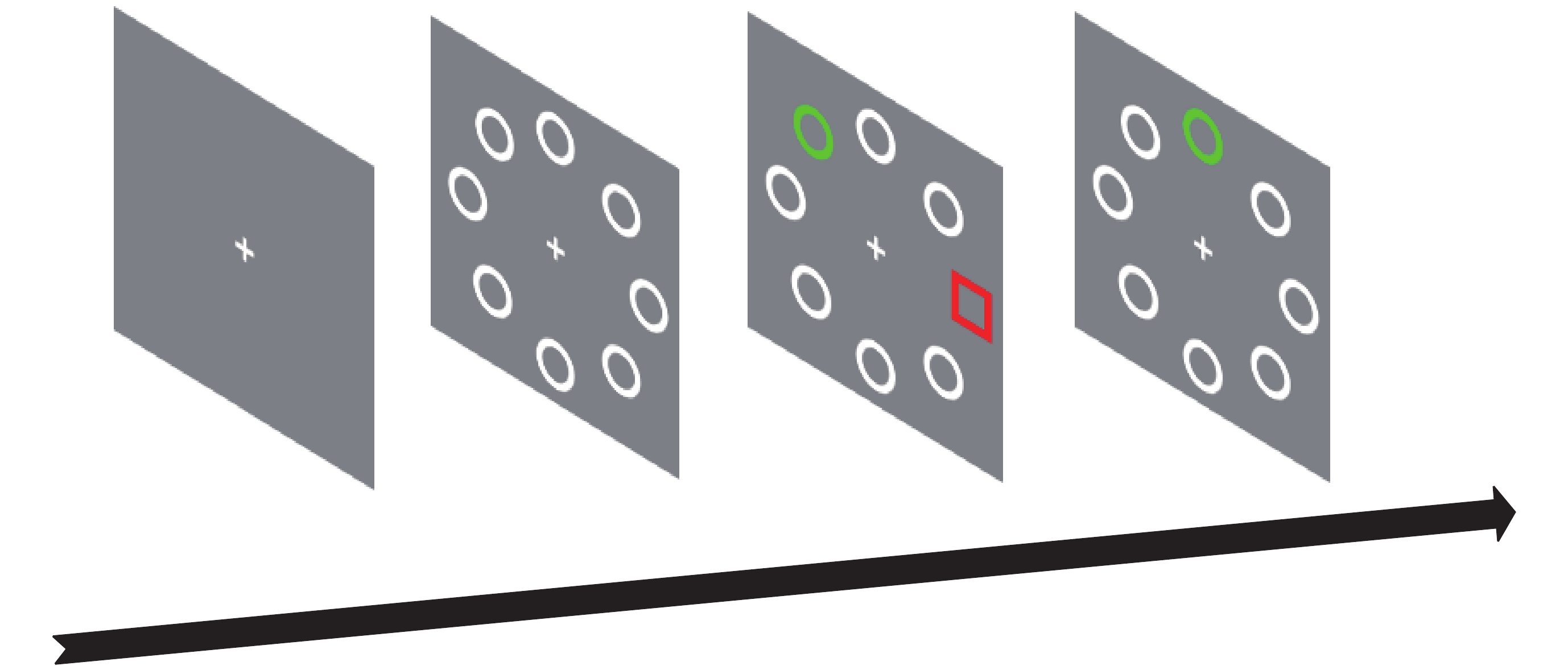

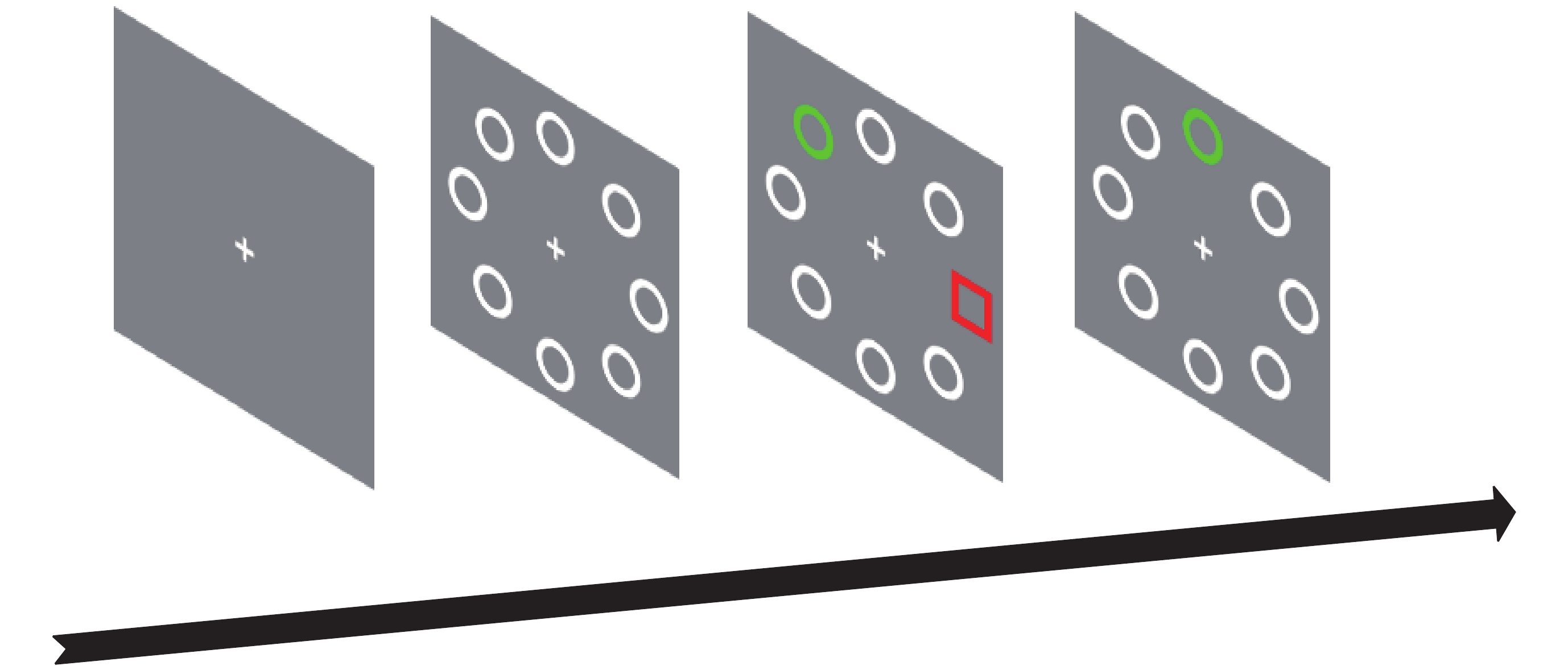

本次試驗采用視覺捕捉(visual capture)范式[12],如圖 1 所示。本文中設計的試驗刺激材料為規則的幾何圖形,每個圖形包括兩種基本的特征:顏色特征和形狀特征。顏色特征有兩種,包括紅色和綠色;形狀特征有兩種,包括圓形和正方形。受試者首先會看到系統給出的一個注視點,提醒受試者進入試驗,接著屏幕會出現 8 個圓圈,其中有一個圓圈會變成正方形,正方形可能是紅色也有可能是綠色。受試者需要對正方形的顏色做出判斷,若出現綠色的正方形,按桌面上一號鍵,若出現紅色的正方形,則按二號鍵;試驗中也有可能不出現正方形,此時不需要按鍵。

圖1

視覺捕捉范式

Figure1.

Visual capture paradigm

圖1

視覺捕捉范式

Figure1.

Visual capture paradigm

1.3 磁共振數據采集與預處理

本文所使用數據均在蘇州大學附屬第三醫院影像科采集,采集設備為高場超導磁共振成像儀(MAGNETOM Skyra 3.0T,Siemens Professional Education Inc,德國)。本試驗中任務狀態 BOLD 信號采集時間為 10 min,收集了 340 個連續回波平面成像(echo planar imaging,EPI)圖片。其中掃描參數為:重復時間(repetition time,TR)為 2 000 ms,回波時間(echo time,TE)為 40 ms,視場角(field of view,FOV)為 24 cm,翻轉角(flip angle,FA)為 90 °,矩陣大小為 64 × 64,層厚為 6 mm。

使用 fMRI 數據處理分析軟件 SPM12(UCL Queen Square Institute of Neurology,英國),對試驗所得的 fMRI 數據進行預處理與數據篩選[13]。首先,進行時間層校正與頭動校正。其中,因頭動或轉動過大,剔出 3 例 ADHD 兒童與 2 例正常兒童的數據。然后進行空間標準化與空間平滑操作,將 fMRI 腦切片圖像映射到標準腦模板中,并使用高斯核函數對圖像進行卷積,其中高斯核空間為 8 × 8 × 8 mm3。最后,選擇范圍為 0.01~0.08 Hz 的 BOLD 信號作為濾波帶寬,濾去來自高頻的生理噪聲信號,同時排除由低頻產生的信號漂移。

2 腦功能網絡的構建

2.1 腦功能網絡的定義

根據自動標記解剖(anatomical automatic labeling,AAL)模板將全腦分成 90 個腦區,其中左腦和右腦分別分為 45 個區域[14]。腦網絡中的每個節點代表一個單獨的大腦區域,將劃分好的各個腦區看作為單個節點,每個腦區中體素時間序列的平均值作為該節點的平均時間序列,并采取多元回歸分析法去除協變量。使用皮爾遜相關系數法,計算兩兩腦區之間的平均時間序列,構建腦功能網絡。使用皮爾遜相關系數法計算腦區相關性如式(1)所示:

|

其中,T 為腦區數量, 和

和  分別表示在時間 t 時腦區 i 和腦區j相關的 BOLD 信號值,

分別表示在時間 t 時腦區 i 和腦區j相關的 BOLD 信號值, 和

和  分別表示腦區 i 和腦區 j 的平均 BOLD 信號值,

分別表示腦區 i 和腦區 j 的平均 BOLD 信號值, 為腦區 i 和腦區 j 之間所計算得到的線性程度,

為腦區 i 和腦區 j 之間所計算得到的線性程度, 的取值范圍為[? 1, 1],若

的取值范圍為[? 1, 1],若  ,說明兩兩腦區間存在線性關系。

,說明兩兩腦區間存在線性關系。

2.2 網絡拓撲指標

基于圖論構建的腦功能網絡,可以看作是人類大腦在信息傳遞過程中所構成的優化模型,具有小世界屬性。本文采用圖論中的小世界網絡指標對構建的腦功能網絡進行分析,該指標能夠用于定量分析大腦整體連接的拓撲結構。

在無向網絡中,與腦區節點 i 直接連接的邊的總數,就叫做節點 i 的度,寫作  [15]。若存在一個網絡 G 的鄰接矩陣 A

[15]。若存在一個網絡 G 的鄰接矩陣 A ,i 與 j 分別為網絡中任意不重復的節點,由于 G 為無向網絡,即

,i 與 j 分別為網絡中任意不重復的節點,由于 G 為無向網絡,即  與

與  表示同一條邊,可以得到

表示同一條邊,可以得到  如式(2)所示:

如式(2)所示:

|

平均最短路徑能在一定程度上衡量腦網絡的連接強度[15]。i與j 分別為現有網絡中不重復的任意節點 i 與節點 j,N 為網絡中所有節點的數目, 為節點 i 與節點 j 之間的最短距離,可知平均路徑長度 L 的計算方法如式(3)所示:

為節點 i 與節點 j 之間的最短距離,可知平均路徑長度 L 的計算方法如式(3)所示:

|

聚類系數可以反映腦網絡局部小世界屬性[15]。聚類系數 的計算方法如式(4)所示:

的計算方法如式(4)所示:

|

其中, 表示的是節點 i 與其他節點直接相連,共存在

表示的是節點 i 與其他節點直接相連,共存在  條邊;

條邊; 表示的是與節點 i 相連的這

表示的是與節點 i 相連的這  個節點之間互相連接的邊的數目,

個節點之間互相連接的邊的數目, 為網絡中實際存在邊的數目。

為網絡中實際存在邊的數目。

網絡密度是用來刻畫網絡中節點間相互邊的密集程度的指標,在腦網絡中,用來度量腦功能網絡的密集程度以及演化趨勢[15]。一個具有 N 個節點和 M 條實際邊的網絡,其網絡密度 D 的計算方法如式(5)所示:

|

介數可以反映在全部網絡中單個節點或者單個邊的作用和影響,若介數越大,則節點在整個網絡中的作用越大[15]。若隨機選取任一節點i,此節點的介數中心性 如式(6)所示:

如式(6)所示:

|

其中, 是節點 t 與節點 s 這兩個節點中最短路徑的數量,

是節點 t 與節點 s 這兩個節點中最短路徑的數量, 是從節點 s 開始到節點 t 結束的

是從節點 s 開始到節點 t 結束的  條最短路徑中最短路徑都經過節點i的數量和。

條最短路徑中最短路徑都經過節點i的數量和。

2.3 全腦網絡的構建

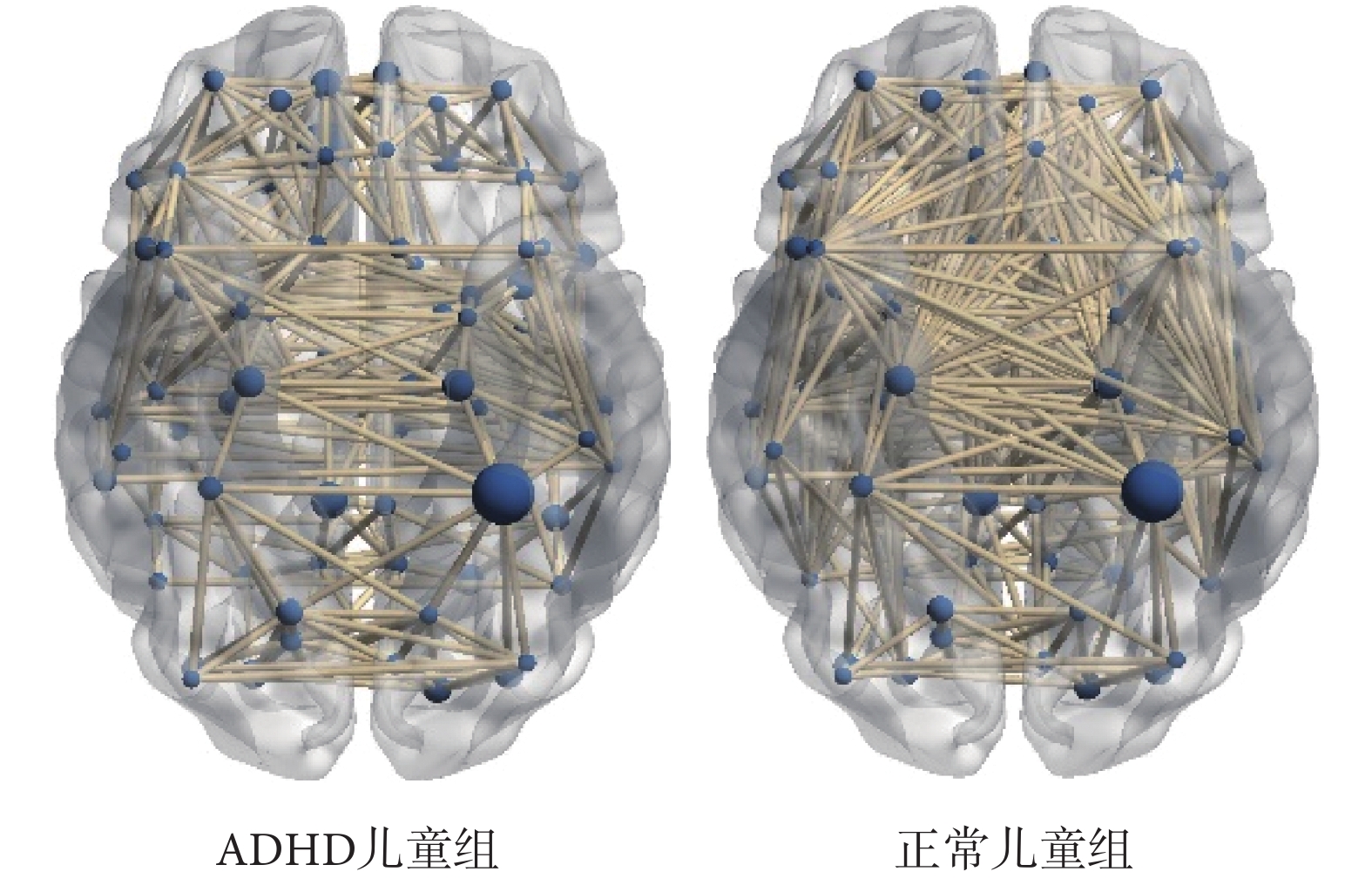

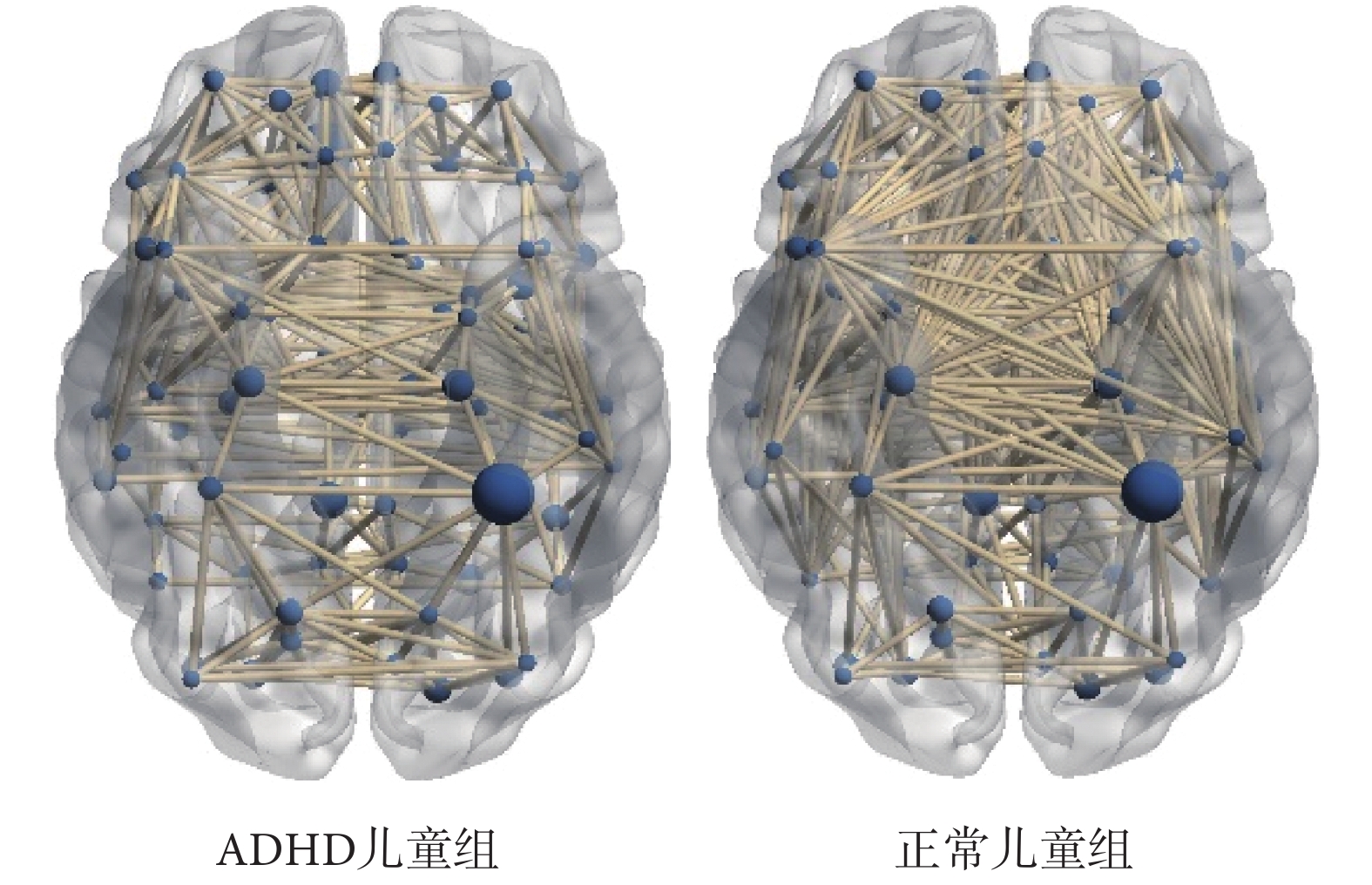

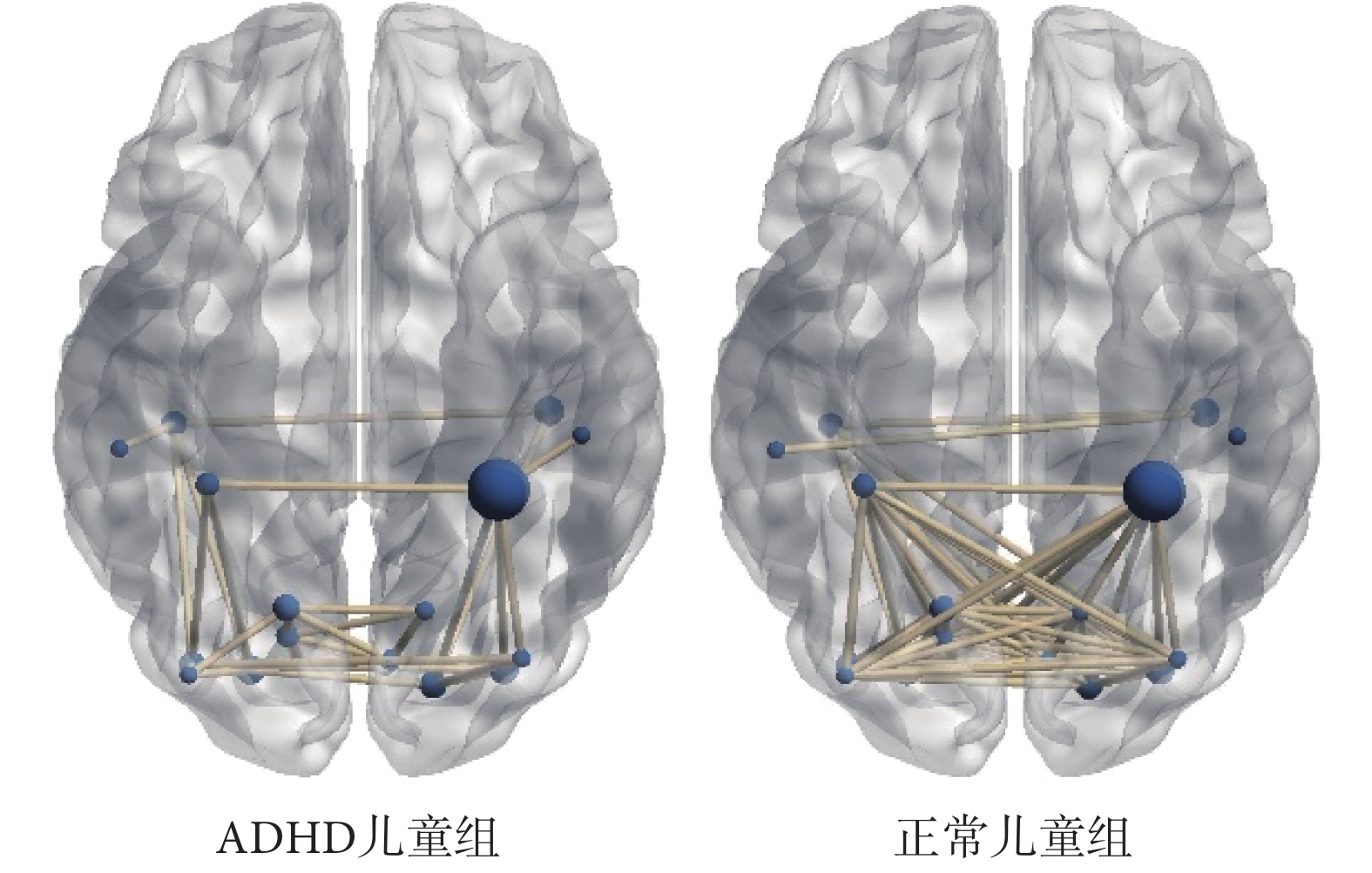

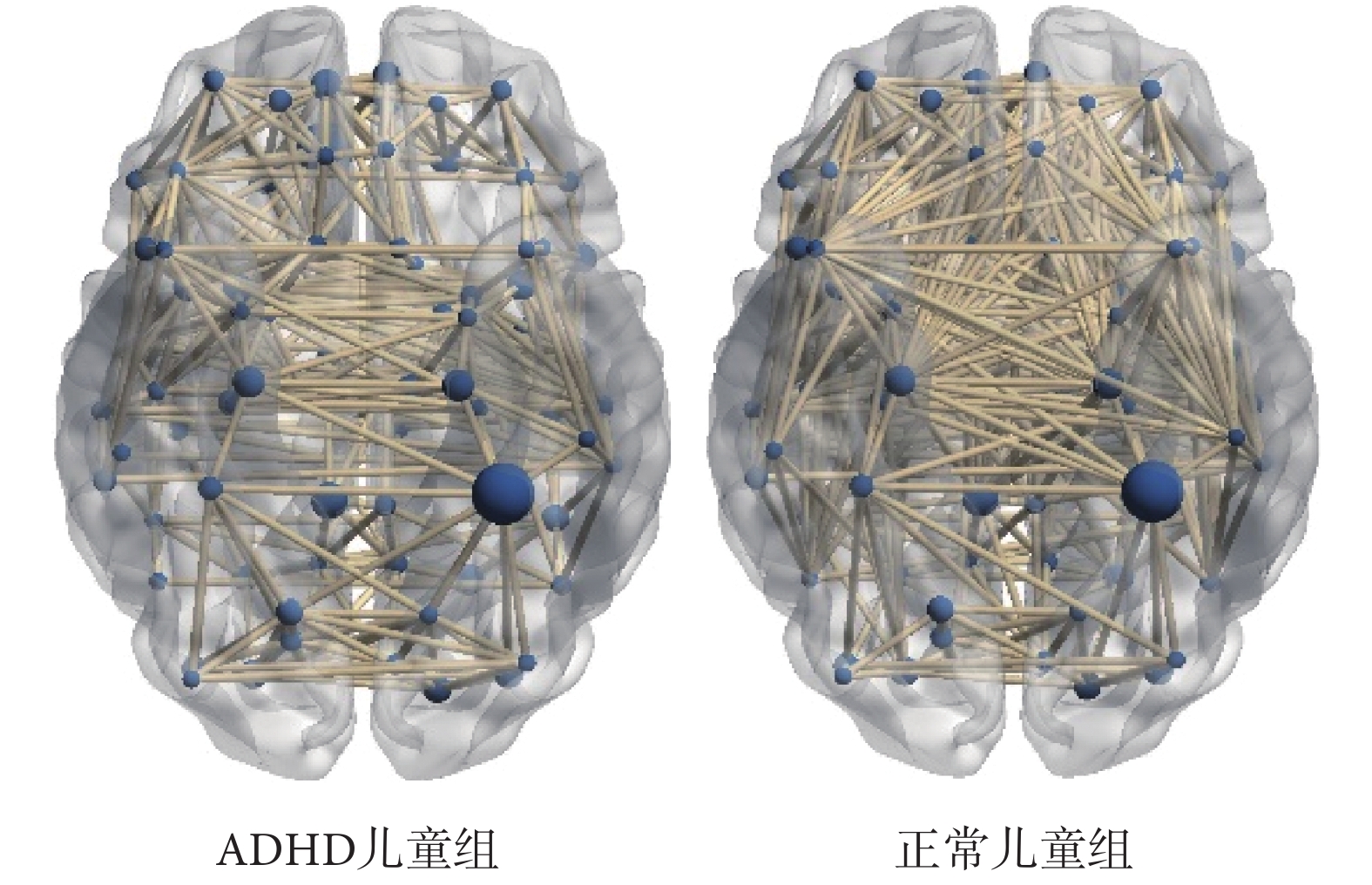

根據上述腦功能網絡定義,以 90 個腦區為節點,腦區間的連接作為邊,建立腦功能網絡,由于構建的腦網絡是無向無權圖,因此要選擇適當的閾值來判別節點之間是否存在連接邊,選擇閾值的策略是節點的平均度滿足高于 2InN≈9,且網絡密度在 10%~50% 之間,以確保網絡具有小世界屬性[16]。經過分析,當閾值選為 0.3 時,網絡滿足要求,性能良好。將相關矩陣中的設置值 (n) 分為 ? 1 ≤ n < 0.3 與 0.3 ≤ n ≤ 1 兩類,獲得僅包含 0 和 1 的二元鄰接矩陣,以表示全腦網絡。使用腦神經影像可視化軟件 BrainNet Viewer(北京師范大學,中國)對所搭建的腦網絡進行可視化處理[17]。根據 BrainNet Viewer 軟件所構建的可視化 ADHD 兒童組二值化全腦網絡與正常兒童組二值化全腦網絡如圖 2 所示。從圖 2 可以發現,ADHD 兒童組與正常兒童組所構建的全腦網絡相比較雖然呈現出相似性,但是略顯稀疏。

圖2

全腦網絡連接圖

Figure2.

Whole brain network connection diagram

圖2

全腦網絡連接圖

Figure2.

Whole brain network connection diagram

2.4 視覺區子網絡的構建

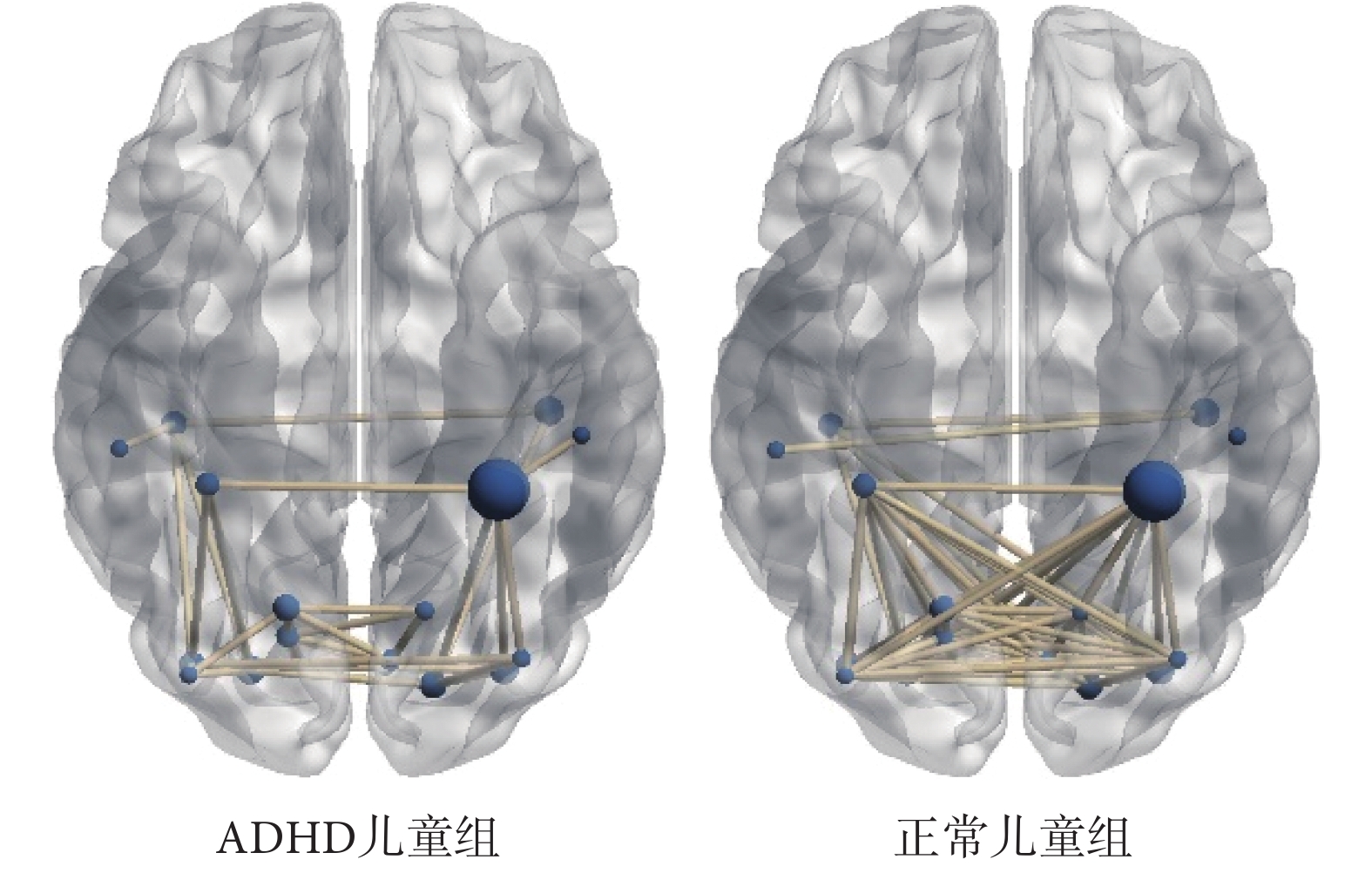

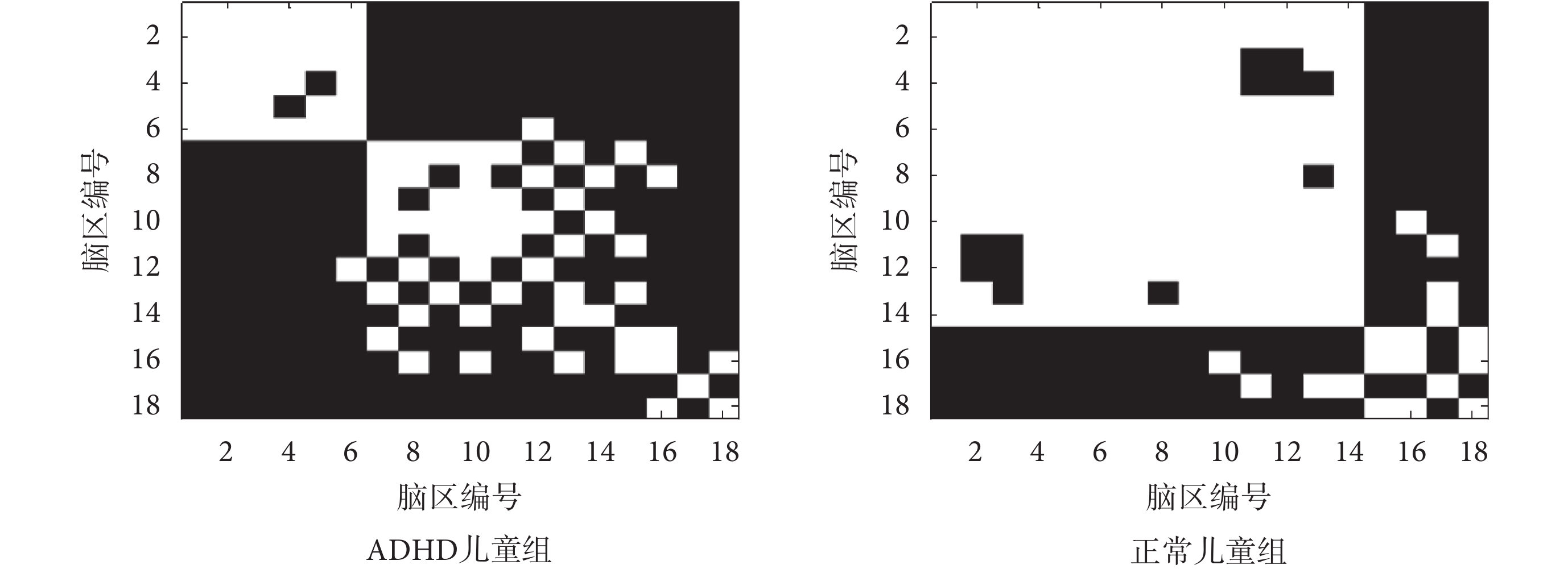

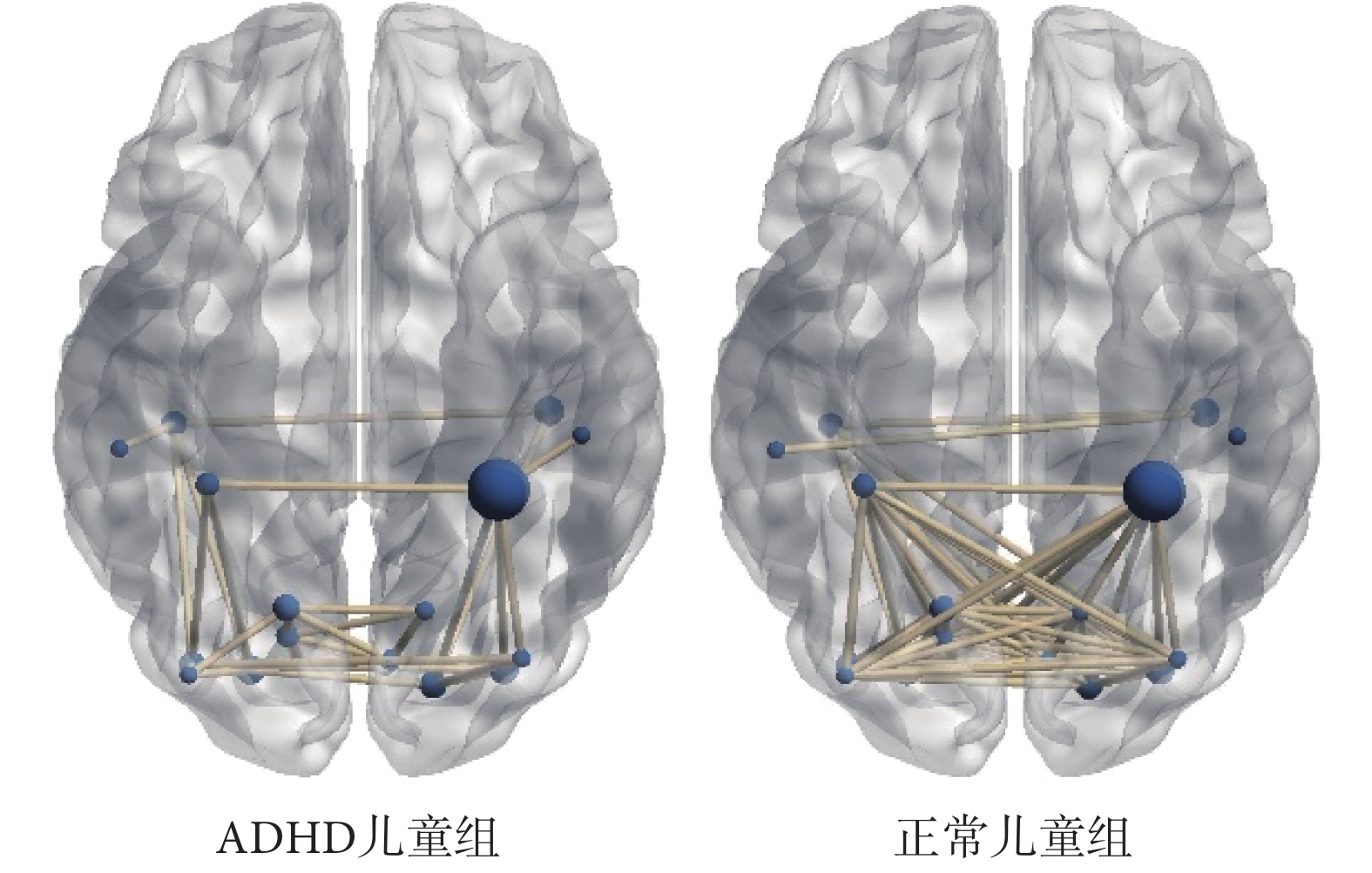

由于研究的目的是視覺刺激下的任務態腦功能機制,因此需要從視覺功能的角度研究腦功能網絡[18]。根據 AAL 模板,可得與視覺有關的腦區共有 18 個,按照從 1~18 順序編號,分別為:左距狀裂周圍皮層、右距狀裂周圍皮層、左楔葉、右楔葉、左舌回、右舌回、左枕上回、右枕上回、左枕中回、右枕中回、左枕下回、右枕下回、左梭狀回、右梭狀回、左頂上回、右頂上回、左顳下回、右顳下回。與全腦網絡的構建方法類似,提取 AAL 模板中的 18 個視覺功能腦區,將所有視覺功能腦區作為節點構建視覺區子網絡,并在保證網絡具有小世界屬性的基礎下,設立相關連接性閾值為 0.3,構建二值化視覺區子網絡。如圖 3 所示為對 ADHD 兒童組與正常兒童組所構建的視覺區子網絡可視化的結構,可見 ADHD 兒童組與正常兒童組所構建的腦網絡相比較呈現出一定的相似性,但是 ADHD 兒童組視覺區子網絡相比正常兒童組更加稀疏。

圖3

視覺區子網絡連接圖

Figure3.

Visual brain region sub-network connection diagram

圖3

視覺區子網絡連接圖

Figure3.

Visual brain region sub-network connection diagram

3 試驗結果分析

3.1 腦連接網絡對比分析

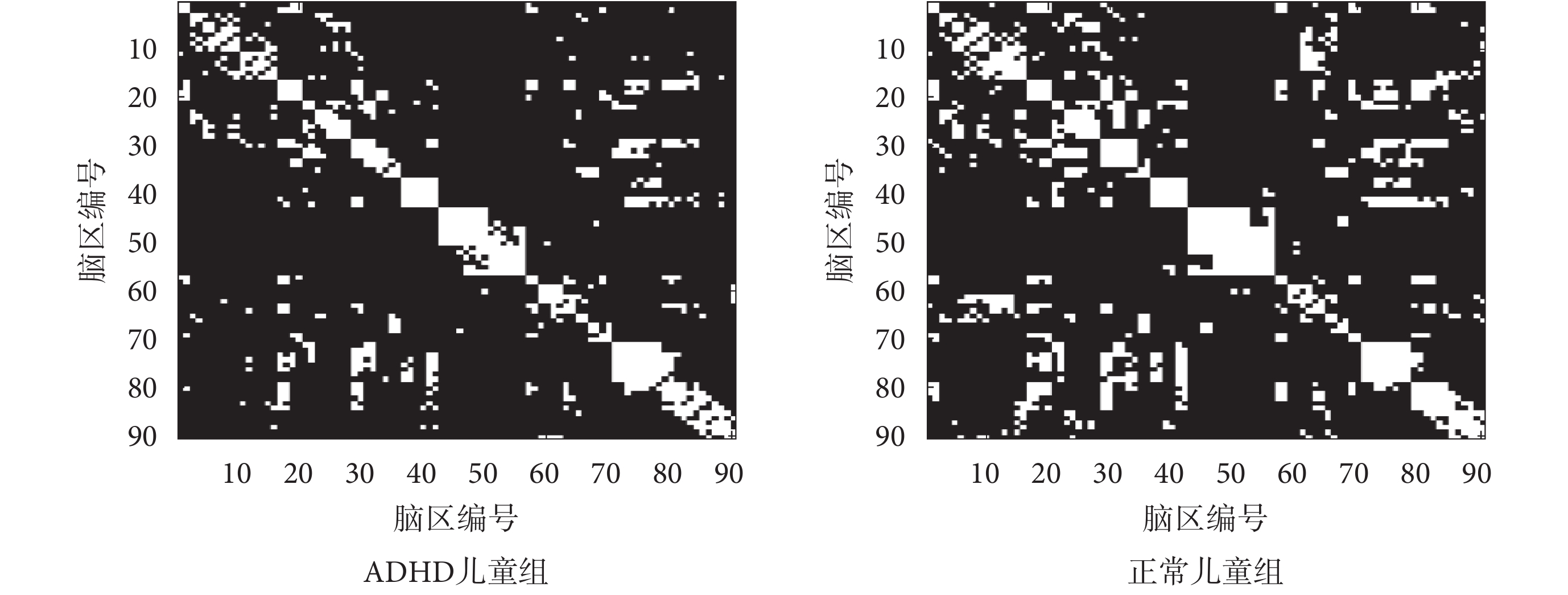

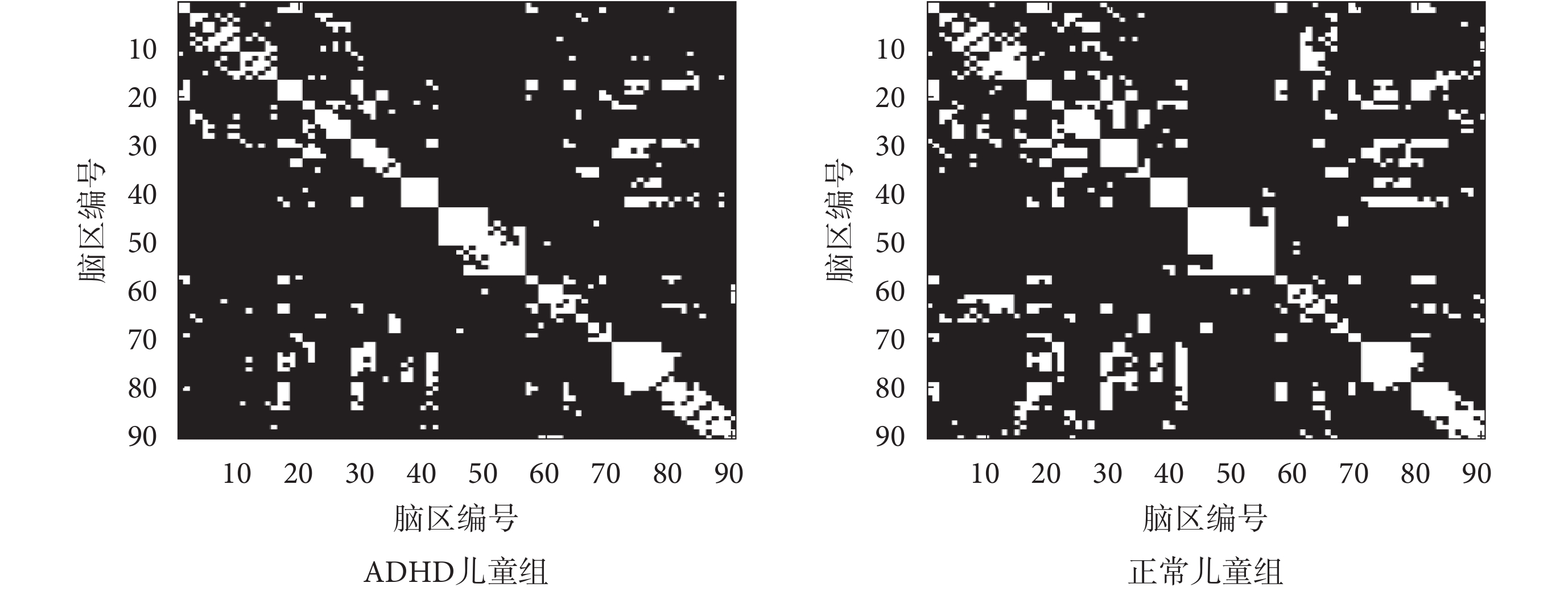

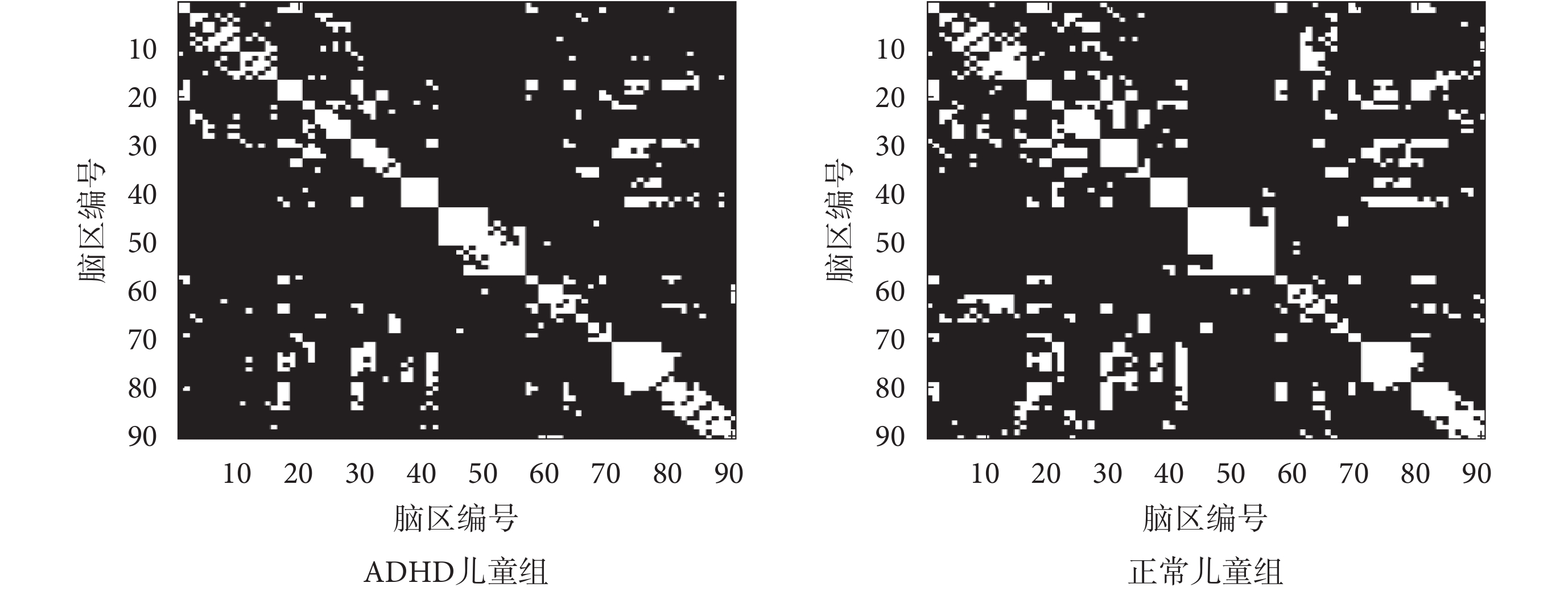

為了能夠直觀地體現全腦網絡與視覺區子網絡的差異,進行全腦網絡圖與視覺區子網絡圖的對比分析。ADHD 兒童組與正常兒童組的二值化全腦網絡連接圖如圖 4 所示。圖 4 兩幅圖中的白色區域代表腦區之間存在連接,黑色區域代表腦區之間無連接。從圖 4 可以看出,對于視覺刺激任務態下的全腦網絡連接圖,ADHD 兒童組的全腦網絡較正常兒童組稀疏,ADHD 兒童組的全腦網絡連接性略低于正常兒童組。

圖4

兩組兒童二值化全腦網絡連接圖

Figure4.

Binarized whole brain connection network of two groups of children

圖4

兩組兒童二值化全腦網絡連接圖

Figure4.

Binarized whole brain connection network of two groups of children

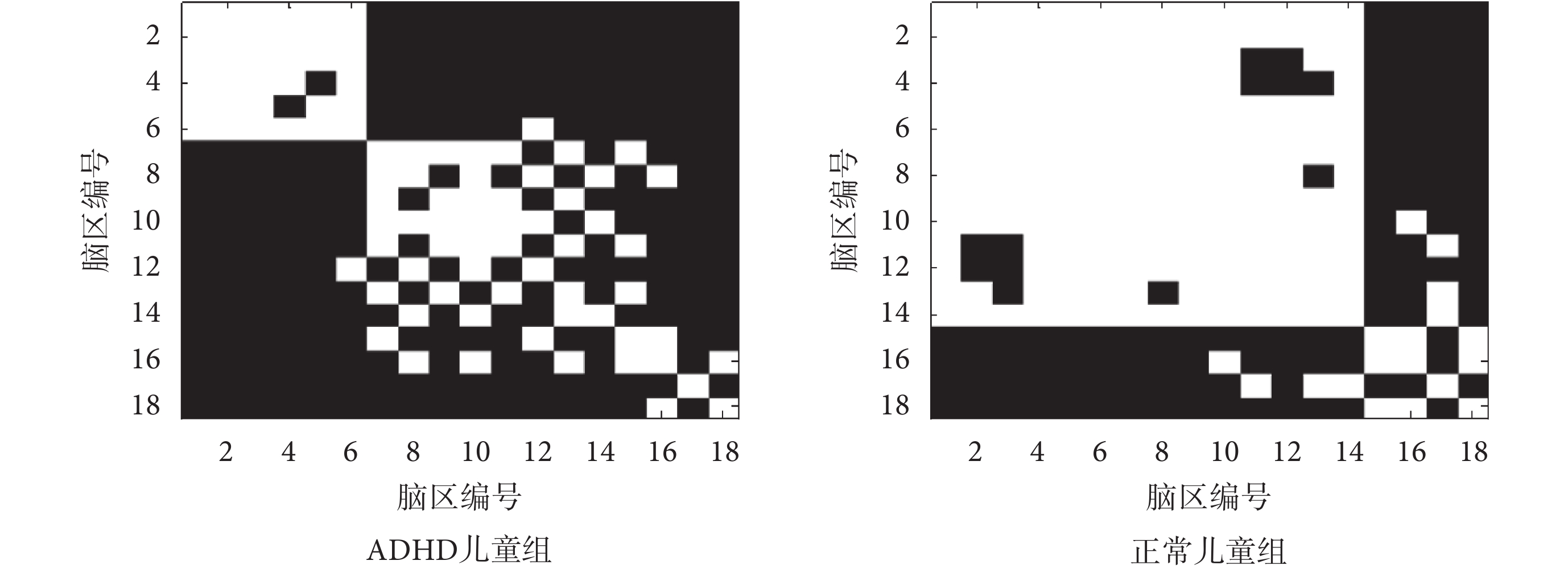

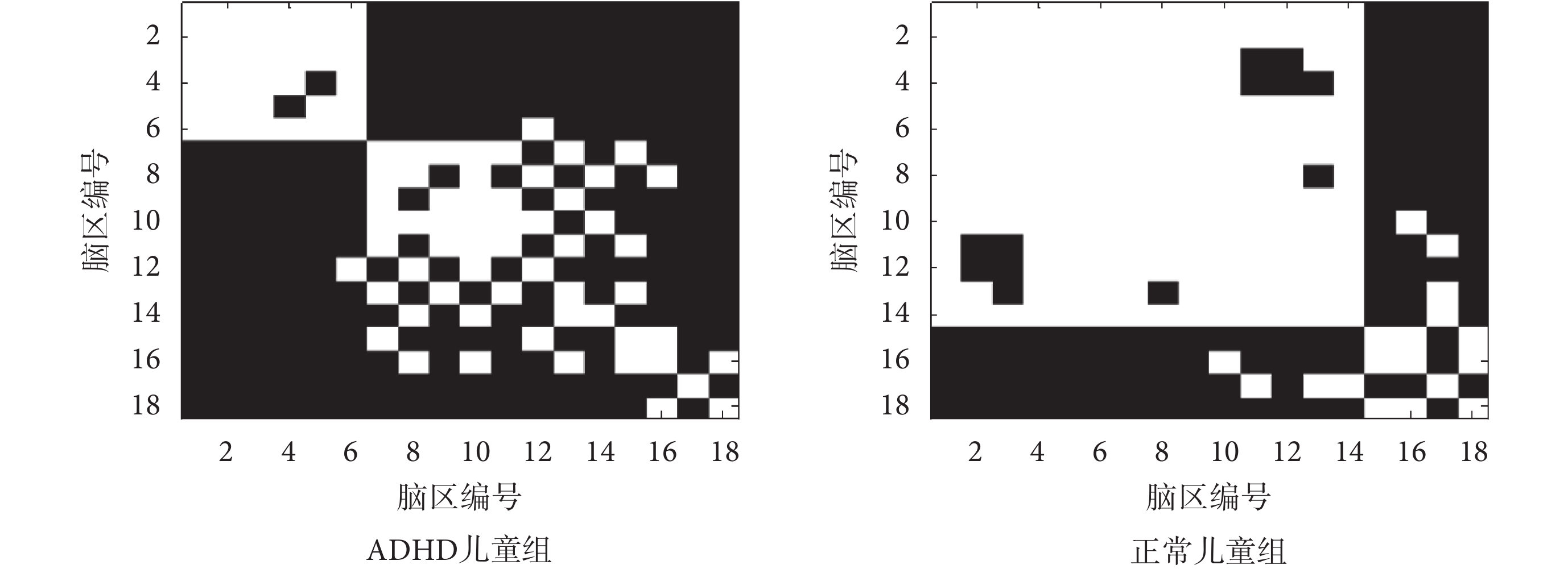

ADHD 兒童組與正常兒童組的二值化視覺區子網絡連接如圖 5 所示。同樣的,圖 5 中白色區域代表腦區之間存在連接,黑色區域代表腦區之間無連接。從圖 5 可知,兩組網絡的差異明顯。二值化 ADHD 兒童組視覺區子網絡明顯比正常兒童組視覺區子網絡稀疏,且二值化 ADHD 兒童組視覺區子網絡的連接強度明顯低于正常兒童組。同時,分別對比全腦網絡與視覺區子網絡的兩組網絡,不難看出,比起全腦網絡,視覺區子網絡中的 ADHD 兒童組與正常兒童組的差異性更加明顯。

圖5

兩組兒童二值化視覺區子網絡連接圖

Figure5.

Binarized visual brain region connection sub-network of two groups of children

圖5

兩組兒童二值化視覺區子網絡連接圖

Figure5.

Binarized visual brain region connection sub-network of two groups of children

3.2 腦功能指標對比分析

基于圖論的知識,本文計算了腦功能網絡的各項網絡參數,如度分布、平均最短路徑、聚集系數等,并分別利用全腦網絡下正常兒童組、ADHD 兒童組的平均網絡指標與視覺區子網絡下正常兒童組、ADHD 兒童組的平均網絡指標,作為分析全腦網絡與視覺區子網絡中正常兒童組與 ADHD 兒童組之間的差異的指標。

如表 1 所示,無論是全腦網絡還是視覺區子網絡,所建立的 ADHD 兒童組與正常兒童組腦網絡均能夠體現網絡的“小世界性”。通過 ADHD 兒童組與正常兒童組的全腦網絡的網絡特征參數對比可以發現,ADHD 兒童組全腦網絡度分布值低于正常兒童組,說明 ADHD 兒童組的全腦網絡較正常兒童組離散。ADHD 兒童組的聚集系數略低于正常兒童組,可知 ADHD 兒童組的整體網絡聚集程度低于正常兒童組。ADHD 兒童組的平均最短路徑長度高于正常兒童組,表明 ADHD 兒童組大腦在任務中的信息傳輸速率低于正常兒童組。同時可以發現,ADHD 兒童組網絡密度偏低,說明 ADHD 兒童組的整個腦功能網絡發育較遲緩。

另一方面,相比于全腦網絡,視覺區子網絡所獲取的網絡特征參數在 ADHD 兒童組與正常兒童組之間的差異更加明顯。如表 1 所示,在任務態下得到的視覺區子網絡的度分布、平均最短路徑、聚集系數等網絡特征參數,對 ADHD 兒童組與正常兒童組之間有著更準確的區分度,這表明從特定視覺功能區分析 ADHD 兒童與正常兒童的腦功能網絡差異,能夠得到比全腦網絡分析更準確的結果。

節點的介數可以反映節點的作用,若介數越大,則表示腦區節點在腦功能連接中的作用越大,這些介數值較大的腦區節點稱之為核心節點[15]。對 ADHD 兒童組和正常兒童組的全腦網絡與視覺區子網絡,按數值高低分別取其介數值排名靠前的 10 個腦區。如表 2 左側所示,兩類人群全腦網絡介數值最高的 10 個腦區,大部分來自視覺區,這說明任務刺激下的視覺功能腦區在全腦網絡中發揮著核心作用;同時,由于全腦網絡節點數量較多,ADHD 兒童組與正常兒童組的高介數值節點差異并不明顯,所以無法從核心節點的角度對 ADHD 兒童組與正常兒童組進行區分。

視覺區子網絡介數值最高的 10 個節點,同時也是全腦網絡中介數值較高的節點。但視覺區子網絡只保留與視覺任務有關的腦區,排除與任務刺激無關的腦區,從而縮小功能腦區研究范圍。如表 2 右側所示,ADHD 兒童組與正常兒童組均有 3 個節點的介數值遠高于其他節點,且最核心的節點均為右頂上回。但不同的是,ADHD 兒童組中發揮重要的右枕中回,在正常兒童組網絡中卻沒有較高的介數值;而正常兒童組網絡中的核心節點右枕上回,在 ADHD 兒童組網絡中也沒有較高的介數值。因此,對于任務態下的視覺區子網絡,能夠從網絡核心腦區節點的角度探測 ADHD 兒童與正常兒童的差異,而對于全腦網絡,無法從核心腦區節點的角度去獲取 ADHD 兒童與正常兒童的差異。

3.3 分類

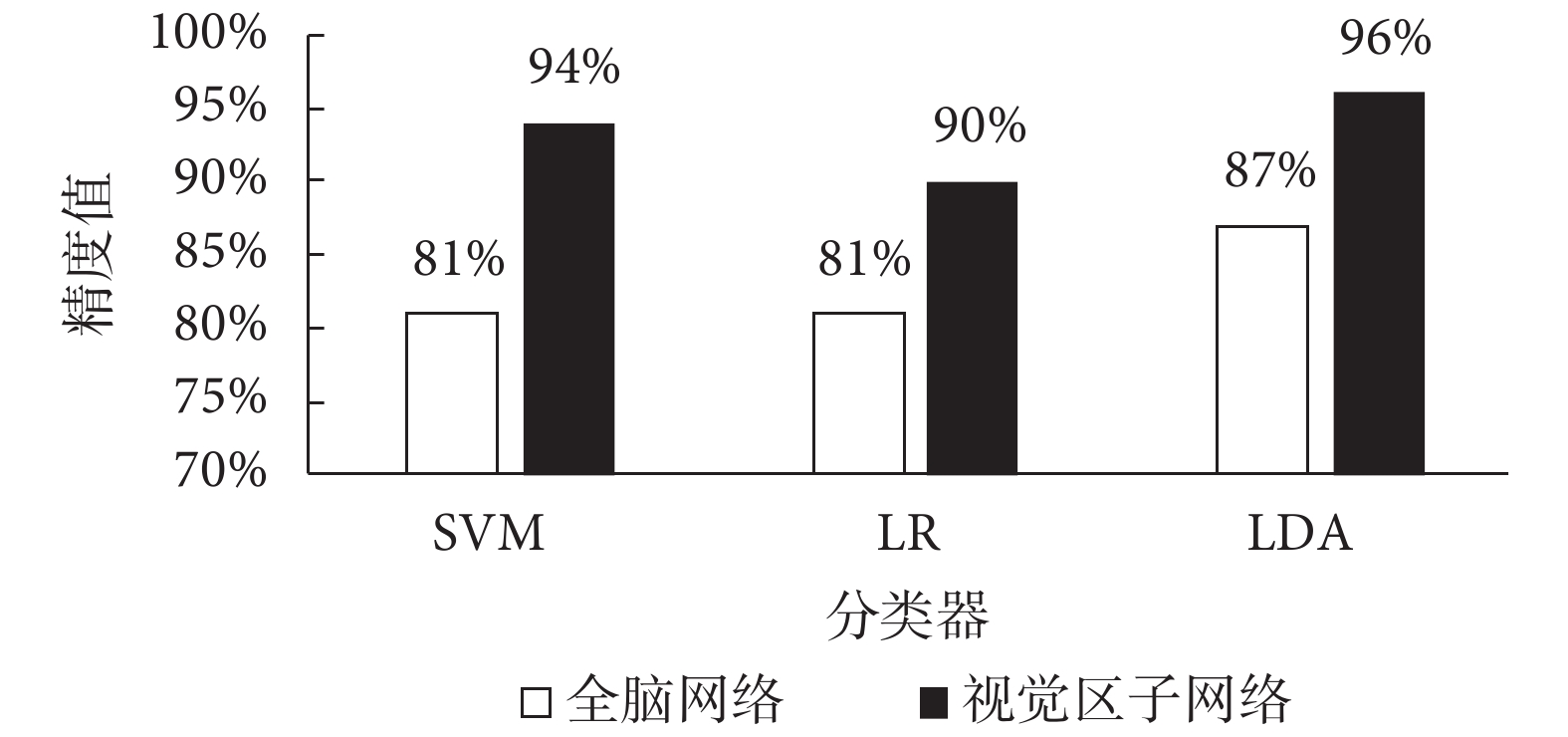

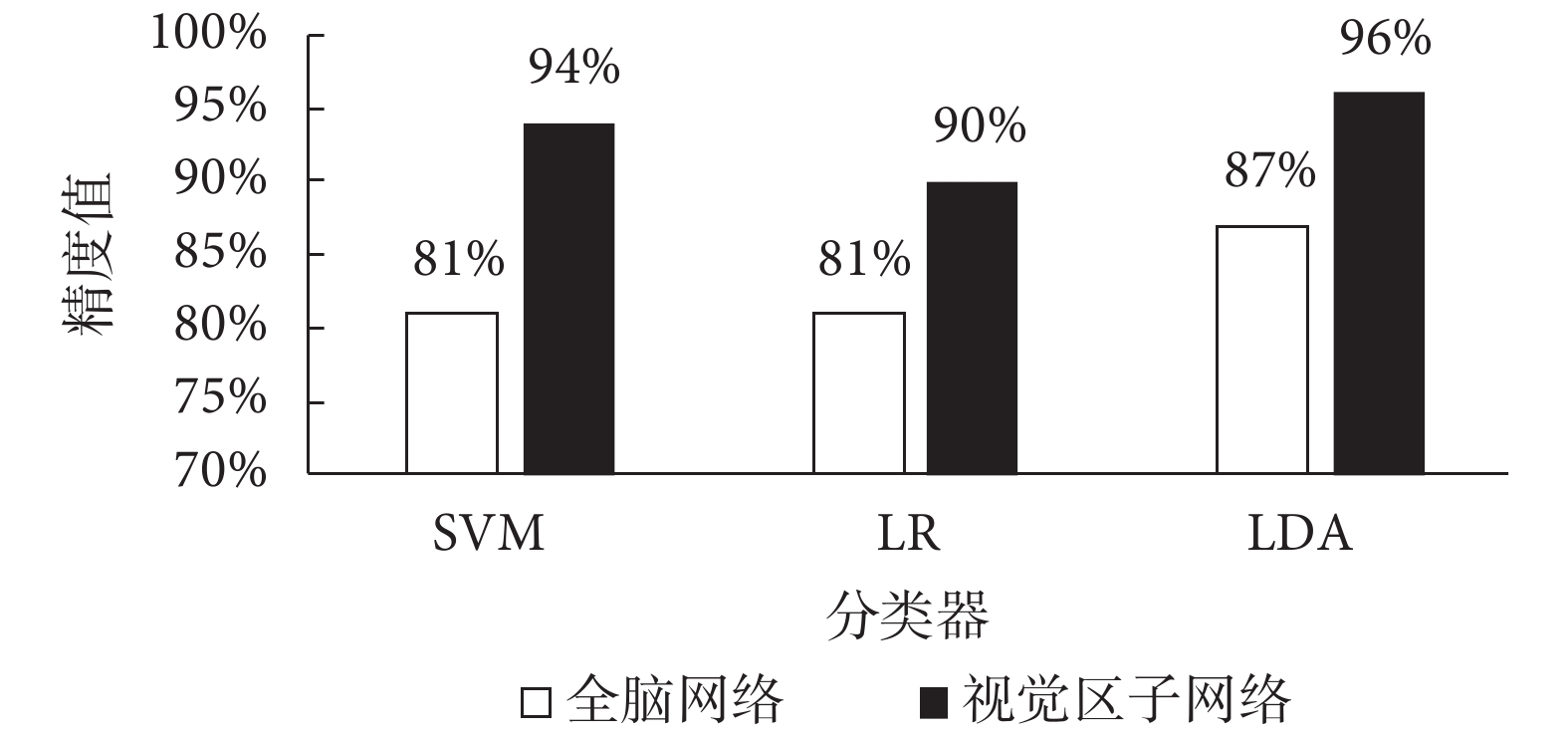

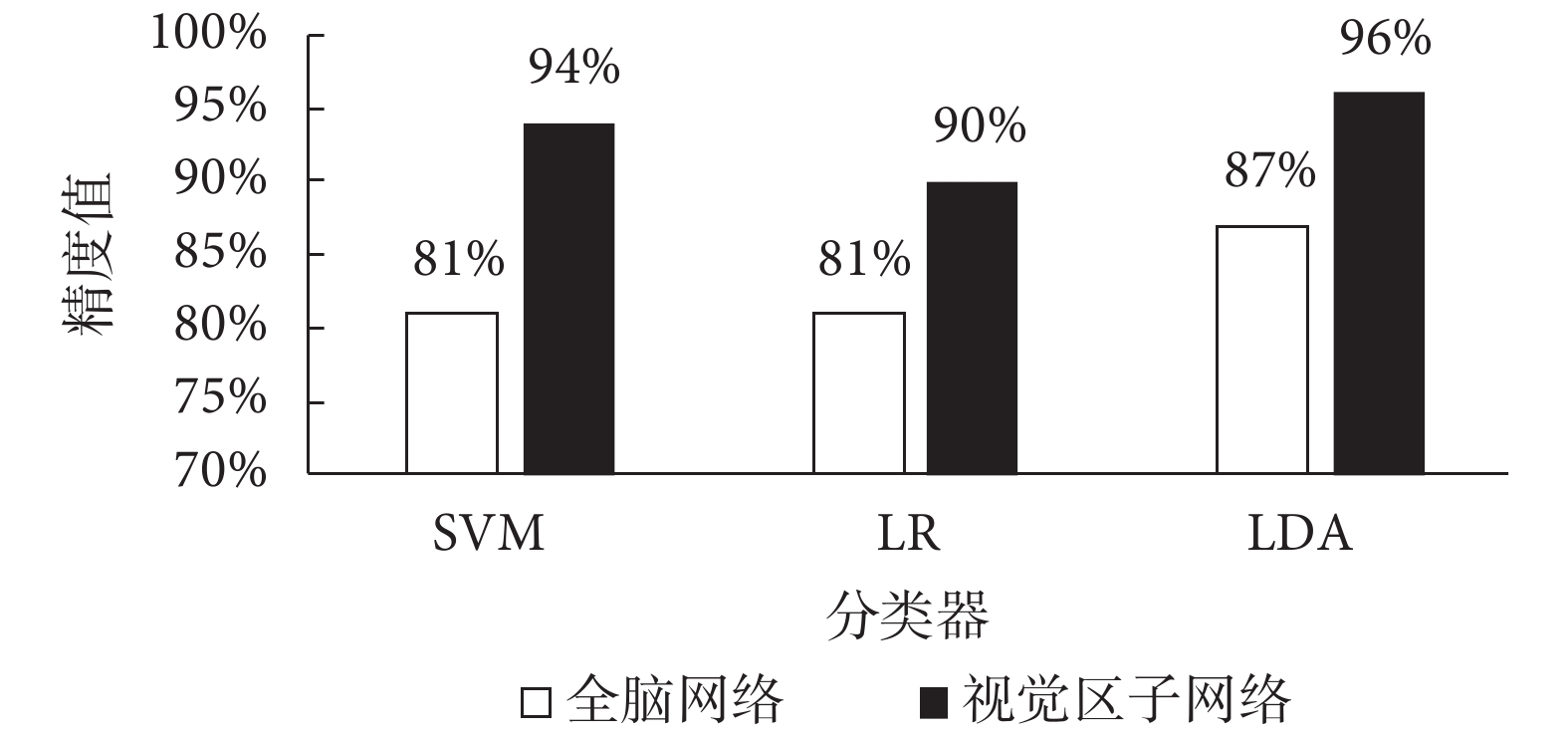

為了更好地實現全腦網絡與視覺區子網絡在視覺任務刺激下對于 ADHD 兒童與正常兒童的區分度,引入機器學習的方法進行分析[19]。使用三種經典的分類器,包括支持向量機(support vector machine,SVM)、邏輯回歸(logistic regressive,LR)、線性判別回歸(linear discriminant analysis,LDA)來進行 ADHD 兒童組與正常兒童組的分類[19]。分類提取的特征為:度分布、平均最短路徑、聚集系數、網絡密度。采用留一交叉驗證,每次使用盡可能多的數據進行訓練(只有一個 1 實例用于測試),從而獲取更精確的分類器。其中,對任務態下的全腦網絡與視覺區子網絡分別進行分類。分類結果如圖 6 所示。

圖6

兩種網絡分類精度對比圖

Figure6.

Comparison chart of classification accuracy between two networks

圖6

兩種網絡分類精度對比圖

Figure6.

Comparison chart of classification accuracy between two networks

從圖 6 可以看出,全腦網絡與視覺區子網絡特征分類均可以對 ADHD 兒童進行有效分類。對于任務態全腦網絡,分類精度大概在 81%~87% 左右,分類精度較高。對于提取的任務態下的視覺區子網絡,分類精度大概在 90%~96% 左右,分類精度最高值達到了 96%,相比于全腦網絡,分類精度整體提升 10% 左右。試驗結果表明,任務態下的視覺區子網絡特征分類精度,對比傳統全腦網絡特征分類有了較為明顯的提升。同時,也體現了本文提出的新方法,能夠有效地區分視覺任務刺激下的 ADHD 兒童與正常兒童。

4 討論

傳統的腦功能網絡指標分析用于診斷與輔助治療神經疾病,都是基于靜息態下或任務態下的全腦分析法。此方法能夠對多動癥、抑郁癥等神經疾病進行一定的區分,卻無法精確到各個任務相關腦區,不能發現任務態下各個功能腦區之間的連接強弱。同時,由于全腦網絡分析中,各個腦區對于整體網絡的拓撲性質影響不同,因此對于 ADHD 兒童與正常兒童的區分精度,還有較大上升空間。

為了解決這些問題,本文提出了一種在視覺任務下,對視覺功能腦區構建局部腦網絡的分析方法,從特定功能腦區入手,引入視覺捕捉范式,研究視覺刺激下的腦功能視覺區子網絡。首先,采用圖論的方法分別構建全腦網絡與視覺區子網絡;其次,根據網絡的閾值確定二值化網絡,并獲取網絡拓撲指標,分別對兩類網絡的指標進行分析;試驗結果初步顯示,相比于全腦網絡,視覺區子網絡的網絡拓撲指標能夠更好地區分 ADHD 兒童與正常兒童。同時,將兩種網絡的拓撲指標作為分類特征,以實現 ADHD 兒童與正常兒童的分類。分類結果顯示,本文提出的新方法所實現的對 ADHD 兒童的分類,分類效果較好,相比于全腦網絡在精度上有了較大的提升,分類精度提升了 10% 左右,最高可達 96%,具有一定的先進性。本文研究從特定腦區的角度入手,以圖論指標的形式體現 ADHD 兒童與正常兒童的腦功能連接差異,并形成相應的神經影像分析信息,供臨床醫師參考,為臨床上 ADHD 兒童的診斷與輔助治療提供一定的技術支持。

本文提出的新方法能夠提升 ADHD 兒童與正常兒童的分類精度,可以為 ADHD 兒童與正常兒童的臨床診斷提供有效依據。需要指出的是,ADHD 兒童具有三種亞型,針對不同的亞型臨床診斷與治療有一定的差異,如何對 ADHD 兒童的亞型進行分類,在臨床上仍然是一個很有挑戰的課題。因此,后續的工作將在本方法的基礎上,探索視覺任務刺激下的各亞型 ADHD 兒童的腦功能連接差異,以提供各亞型 ADHD 之間的臨床診斷依據。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

注意缺陷多動障礙(attention deficit hyperactivity disorder,ADHD)簡稱為多動癥,是兒童常見的一種心理障礙[1]。多動癥常常伴隨著學習困難、品行障礙、發育遲緩等不良表現,近年來越來越受到全社會廣泛重視[2]。功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技術利用磁振造影來測量神經元活動所引發的血液動力學的改變[3]。隨著神經影像技術的成熟發展,使用 fMRI 技術對 ADHD 兒童進行診斷與輔助治療,已成為一種專業認可的治療方法[4]。最近的研究表明,低頻血氧水平依賴(blood oxygen level dependent,BOLD)信號與大腦自發神經元活動存在關聯,因此可以采用圖論的方法,通過 BOLD 信號構建腦功能網絡,以此分析大腦各腦區之間的交互活動[5-6]。進一步研究可通過分別構建 ADHD 兒童腦功能網絡和作為對照組的正常兒童腦功能網絡,對比分析 ADHD 兒童的腦網絡拓撲屬性[7],并將差異指標應用于輔助臨床診斷與治療 ADHD 兒童。

目前,已有眾多研究人員基于 fMRI 技術獲取醫學影像數據,并使用不同的方法進行腦功能網絡分析,包括腦連接分析法、網絡特征參數分析法、腦激活圖聚類分析法等[8-10]。這些方法均可以對靜息態或執行任務狀態(簡稱:任務態)下的 ADHD 兒童與正常兒童進行分類[11]。然而,傳統的分析法都是基于全腦進行分析,僅能捕獲整體網絡的連接特征,對于作用在視覺、聽覺等功能腦區構成的子網絡并不能有效進行網絡拓撲分析。此外,由于不能確定在任務態下各個功能子網絡的網絡拓撲屬性,對于 ADHD 兒童與正常兒童的分類精度就難以得到保障。

為了解決上述問題,本文從任務態下特定功能腦區的角度出發,引入經典的視覺注意捕捉范式[12],給予受試者一定的視覺刺激,研究視覺任務下受試者視覺功能腦區的子網絡。然后,采用腦功能子網絡分析法,在特定的任務下排除一些與任務刺激無關的腦區,從而篩選出與任務刺激作用緊密相關腦區進行分析。此方法的優點在于,能夠更加直觀地反映 ADHD 兒童與正常兒童在特定刺激下的腦網絡差異,有助于更好地區分 ADHD 兒童與正常兒童,同時也可為今后針對 ADHD 兒童的臨床診斷與輔助治療提供一種新的思路。

1 數據采集與預處理

1.1 受試者信息

本研究試驗在蘇州大學附屬第三醫院進行,共采集了 23 名 ADHD 兒童[年齡:(8.27 ± 2.77)歲]的 fMRI 數據,ADHD 兒童為經過確診,并符合試驗條件的受試者;同時挑選出 23 名正常兒童[年齡:(8.70 ± 2.58)歲]為對照組;兩組受試者之間年齡差異無統計學意義(P > 0.05)。

兩組兒童的試驗研究已通過蘇州大學附屬第三醫院倫理委員會批準,所有受試者均由其本人及其監護人在簽署知情同意書的情況下,自愿參加本試驗。

1.2 試驗范式

本次試驗采用視覺捕捉(visual capture)范式[12],如圖 1 所示。本文中設計的試驗刺激材料為規則的幾何圖形,每個圖形包括兩種基本的特征:顏色特征和形狀特征。顏色特征有兩種,包括紅色和綠色;形狀特征有兩種,包括圓形和正方形。受試者首先會看到系統給出的一個注視點,提醒受試者進入試驗,接著屏幕會出現 8 個圓圈,其中有一個圓圈會變成正方形,正方形可能是紅色也有可能是綠色。受試者需要對正方形的顏色做出判斷,若出現綠色的正方形,按桌面上一號鍵,若出現紅色的正方形,則按二號鍵;試驗中也有可能不出現正方形,此時不需要按鍵。

圖1

視覺捕捉范式

Figure1.

Visual capture paradigm

圖1

視覺捕捉范式

Figure1.

Visual capture paradigm

1.3 磁共振數據采集與預處理

本文所使用數據均在蘇州大學附屬第三醫院影像科采集,采集設備為高場超導磁共振成像儀(MAGNETOM Skyra 3.0T,Siemens Professional Education Inc,德國)。本試驗中任務狀態 BOLD 信號采集時間為 10 min,收集了 340 個連續回波平面成像(echo planar imaging,EPI)圖片。其中掃描參數為:重復時間(repetition time,TR)為 2 000 ms,回波時間(echo time,TE)為 40 ms,視場角(field of view,FOV)為 24 cm,翻轉角(flip angle,FA)為 90 °,矩陣大小為 64 × 64,層厚為 6 mm。

使用 fMRI 數據處理分析軟件 SPM12(UCL Queen Square Institute of Neurology,英國),對試驗所得的 fMRI 數據進行預處理與數據篩選[13]。首先,進行時間層校正與頭動校正。其中,因頭動或轉動過大,剔出 3 例 ADHD 兒童與 2 例正常兒童的數據。然后進行空間標準化與空間平滑操作,將 fMRI 腦切片圖像映射到標準腦模板中,并使用高斯核函數對圖像進行卷積,其中高斯核空間為 8 × 8 × 8 mm3。最后,選擇范圍為 0.01~0.08 Hz 的 BOLD 信號作為濾波帶寬,濾去來自高頻的生理噪聲信號,同時排除由低頻產生的信號漂移。

2 腦功能網絡的構建

2.1 腦功能網絡的定義

根據自動標記解剖(anatomical automatic labeling,AAL)模板將全腦分成 90 個腦區,其中左腦和右腦分別分為 45 個區域[14]。腦網絡中的每個節點代表一個單獨的大腦區域,將劃分好的各個腦區看作為單個節點,每個腦區中體素時間序列的平均值作為該節點的平均時間序列,并采取多元回歸分析法去除協變量。使用皮爾遜相關系數法,計算兩兩腦區之間的平均時間序列,構建腦功能網絡。使用皮爾遜相關系數法計算腦區相關性如式(1)所示:

|

其中,T 為腦區數量, 和

和  分別表示在時間 t 時腦區 i 和腦區j相關的 BOLD 信號值,

分別表示在時間 t 時腦區 i 和腦區j相關的 BOLD 信號值, 和

和  分別表示腦區 i 和腦區 j 的平均 BOLD 信號值,

分別表示腦區 i 和腦區 j 的平均 BOLD 信號值, 為腦區 i 和腦區 j 之間所計算得到的線性程度,

為腦區 i 和腦區 j 之間所計算得到的線性程度, 的取值范圍為[? 1, 1],若

的取值范圍為[? 1, 1],若  ,說明兩兩腦區間存在線性關系。

,說明兩兩腦區間存在線性關系。

2.2 網絡拓撲指標

基于圖論構建的腦功能網絡,可以看作是人類大腦在信息傳遞過程中所構成的優化模型,具有小世界屬性。本文采用圖論中的小世界網絡指標對構建的腦功能網絡進行分析,該指標能夠用于定量分析大腦整體連接的拓撲結構。

在無向網絡中,與腦區節點 i 直接連接的邊的總數,就叫做節點 i 的度,寫作  [15]。若存在一個網絡 G 的鄰接矩陣 A

[15]。若存在一個網絡 G 的鄰接矩陣 A ,i 與 j 分別為網絡中任意不重復的節點,由于 G 為無向網絡,即

,i 與 j 分別為網絡中任意不重復的節點,由于 G 為無向網絡,即  與

與  表示同一條邊,可以得到

表示同一條邊,可以得到  如式(2)所示:

如式(2)所示:

|

平均最短路徑能在一定程度上衡量腦網絡的連接強度[15]。i與j 分別為現有網絡中不重復的任意節點 i 與節點 j,N 為網絡中所有節點的數目, 為節點 i 與節點 j 之間的最短距離,可知平均路徑長度 L 的計算方法如式(3)所示:

為節點 i 與節點 j 之間的最短距離,可知平均路徑長度 L 的計算方法如式(3)所示:

|

聚類系數可以反映腦網絡局部小世界屬性[15]。聚類系數 的計算方法如式(4)所示:

的計算方法如式(4)所示:

|

其中, 表示的是節點 i 與其他節點直接相連,共存在

表示的是節點 i 與其他節點直接相連,共存在  條邊;

條邊; 表示的是與節點 i 相連的這

表示的是與節點 i 相連的這  個節點之間互相連接的邊的數目,

個節點之間互相連接的邊的數目, 為網絡中實際存在邊的數目。

為網絡中實際存在邊的數目。

網絡密度是用來刻畫網絡中節點間相互邊的密集程度的指標,在腦網絡中,用來度量腦功能網絡的密集程度以及演化趨勢[15]。一個具有 N 個節點和 M 條實際邊的網絡,其網絡密度 D 的計算方法如式(5)所示:

|

介數可以反映在全部網絡中單個節點或者單個邊的作用和影響,若介數越大,則節點在整個網絡中的作用越大[15]。若隨機選取任一節點i,此節點的介數中心性 如式(6)所示:

如式(6)所示:

|

其中, 是節點 t 與節點 s 這兩個節點中最短路徑的數量,

是節點 t 與節點 s 這兩個節點中最短路徑的數量, 是從節點 s 開始到節點 t 結束的

是從節點 s 開始到節點 t 結束的  條最短路徑中最短路徑都經過節點i的數量和。

條最短路徑中最短路徑都經過節點i的數量和。

2.3 全腦網絡的構建

根據上述腦功能網絡定義,以 90 個腦區為節點,腦區間的連接作為邊,建立腦功能網絡,由于構建的腦網絡是無向無權圖,因此要選擇適當的閾值來判別節點之間是否存在連接邊,選擇閾值的策略是節點的平均度滿足高于 2InN≈9,且網絡密度在 10%~50% 之間,以確保網絡具有小世界屬性[16]。經過分析,當閾值選為 0.3 時,網絡滿足要求,性能良好。將相關矩陣中的設置值 (n) 分為 ? 1 ≤ n < 0.3 與 0.3 ≤ n ≤ 1 兩類,獲得僅包含 0 和 1 的二元鄰接矩陣,以表示全腦網絡。使用腦神經影像可視化軟件 BrainNet Viewer(北京師范大學,中國)對所搭建的腦網絡進行可視化處理[17]。根據 BrainNet Viewer 軟件所構建的可視化 ADHD 兒童組二值化全腦網絡與正常兒童組二值化全腦網絡如圖 2 所示。從圖 2 可以發現,ADHD 兒童組與正常兒童組所構建的全腦網絡相比較雖然呈現出相似性,但是略顯稀疏。

圖2

全腦網絡連接圖

Figure2.

Whole brain network connection diagram

圖2

全腦網絡連接圖

Figure2.

Whole brain network connection diagram

2.4 視覺區子網絡的構建

由于研究的目的是視覺刺激下的任務態腦功能機制,因此需要從視覺功能的角度研究腦功能網絡[18]。根據 AAL 模板,可得與視覺有關的腦區共有 18 個,按照從 1~18 順序編號,分別為:左距狀裂周圍皮層、右距狀裂周圍皮層、左楔葉、右楔葉、左舌回、右舌回、左枕上回、右枕上回、左枕中回、右枕中回、左枕下回、右枕下回、左梭狀回、右梭狀回、左頂上回、右頂上回、左顳下回、右顳下回。與全腦網絡的構建方法類似,提取 AAL 模板中的 18 個視覺功能腦區,將所有視覺功能腦區作為節點構建視覺區子網絡,并在保證網絡具有小世界屬性的基礎下,設立相關連接性閾值為 0.3,構建二值化視覺區子網絡。如圖 3 所示為對 ADHD 兒童組與正常兒童組所構建的視覺區子網絡可視化的結構,可見 ADHD 兒童組與正常兒童組所構建的腦網絡相比較呈現出一定的相似性,但是 ADHD 兒童組視覺區子網絡相比正常兒童組更加稀疏。

圖3

視覺區子網絡連接圖

Figure3.

Visual brain region sub-network connection diagram

圖3

視覺區子網絡連接圖

Figure3.

Visual brain region sub-network connection diagram

3 試驗結果分析

3.1 腦連接網絡對比分析

為了能夠直觀地體現全腦網絡與視覺區子網絡的差異,進行全腦網絡圖與視覺區子網絡圖的對比分析。ADHD 兒童組與正常兒童組的二值化全腦網絡連接圖如圖 4 所示。圖 4 兩幅圖中的白色區域代表腦區之間存在連接,黑色區域代表腦區之間無連接。從圖 4 可以看出,對于視覺刺激任務態下的全腦網絡連接圖,ADHD 兒童組的全腦網絡較正常兒童組稀疏,ADHD 兒童組的全腦網絡連接性略低于正常兒童組。

圖4

兩組兒童二值化全腦網絡連接圖

Figure4.

Binarized whole brain connection network of two groups of children

圖4

兩組兒童二值化全腦網絡連接圖

Figure4.

Binarized whole brain connection network of two groups of children

ADHD 兒童組與正常兒童組的二值化視覺區子網絡連接如圖 5 所示。同樣的,圖 5 中白色區域代表腦區之間存在連接,黑色區域代表腦區之間無連接。從圖 5 可知,兩組網絡的差異明顯。二值化 ADHD 兒童組視覺區子網絡明顯比正常兒童組視覺區子網絡稀疏,且二值化 ADHD 兒童組視覺區子網絡的連接強度明顯低于正常兒童組。同時,分別對比全腦網絡與視覺區子網絡的兩組網絡,不難看出,比起全腦網絡,視覺區子網絡中的 ADHD 兒童組與正常兒童組的差異性更加明顯。

圖5

兩組兒童二值化視覺區子網絡連接圖

Figure5.

Binarized visual brain region connection sub-network of two groups of children

圖5

兩組兒童二值化視覺區子網絡連接圖

Figure5.

Binarized visual brain region connection sub-network of two groups of children

3.2 腦功能指標對比分析

基于圖論的知識,本文計算了腦功能網絡的各項網絡參數,如度分布、平均最短路徑、聚集系數等,并分別利用全腦網絡下正常兒童組、ADHD 兒童組的平均網絡指標與視覺區子網絡下正常兒童組、ADHD 兒童組的平均網絡指標,作為分析全腦網絡與視覺區子網絡中正常兒童組與 ADHD 兒童組之間的差異的指標。

如表 1 所示,無論是全腦網絡還是視覺區子網絡,所建立的 ADHD 兒童組與正常兒童組腦網絡均能夠體現網絡的“小世界性”。通過 ADHD 兒童組與正常兒童組的全腦網絡的網絡特征參數對比可以發現,ADHD 兒童組全腦網絡度分布值低于正常兒童組,說明 ADHD 兒童組的全腦網絡較正常兒童組離散。ADHD 兒童組的聚集系數略低于正常兒童組,可知 ADHD 兒童組的整體網絡聚集程度低于正常兒童組。ADHD 兒童組的平均最短路徑長度高于正常兒童組,表明 ADHD 兒童組大腦在任務中的信息傳輸速率低于正常兒童組。同時可以發現,ADHD 兒童組網絡密度偏低,說明 ADHD 兒童組的整個腦功能網絡發育較遲緩。

另一方面,相比于全腦網絡,視覺區子網絡所獲取的網絡特征參數在 ADHD 兒童組與正常兒童組之間的差異更加明顯。如表 1 所示,在任務態下得到的視覺區子網絡的度分布、平均最短路徑、聚集系數等網絡特征參數,對 ADHD 兒童組與正常兒童組之間有著更準確的區分度,這表明從特定視覺功能區分析 ADHD 兒童與正常兒童的腦功能網絡差異,能夠得到比全腦網絡分析更準確的結果。

節點的介數可以反映節點的作用,若介數越大,則表示腦區節點在腦功能連接中的作用越大,這些介數值較大的腦區節點稱之為核心節點[15]。對 ADHD 兒童組和正常兒童組的全腦網絡與視覺區子網絡,按數值高低分別取其介數值排名靠前的 10 個腦區。如表 2 左側所示,兩類人群全腦網絡介數值最高的 10 個腦區,大部分來自視覺區,這說明任務刺激下的視覺功能腦區在全腦網絡中發揮著核心作用;同時,由于全腦網絡節點數量較多,ADHD 兒童組與正常兒童組的高介數值節點差異并不明顯,所以無法從核心節點的角度對 ADHD 兒童組與正常兒童組進行區分。

視覺區子網絡介數值最高的 10 個節點,同時也是全腦網絡中介數值較高的節點。但視覺區子網絡只保留與視覺任務有關的腦區,排除與任務刺激無關的腦區,從而縮小功能腦區研究范圍。如表 2 右側所示,ADHD 兒童組與正常兒童組均有 3 個節點的介數值遠高于其他節點,且最核心的節點均為右頂上回。但不同的是,ADHD 兒童組中發揮重要的右枕中回,在正常兒童組網絡中卻沒有較高的介數值;而正常兒童組網絡中的核心節點右枕上回,在 ADHD 兒童組網絡中也沒有較高的介數值。因此,對于任務態下的視覺區子網絡,能夠從網絡核心腦區節點的角度探測 ADHD 兒童與正常兒童的差異,而對于全腦網絡,無法從核心腦區節點的角度去獲取 ADHD 兒童與正常兒童的差異。

3.3 分類

為了更好地實現全腦網絡與視覺區子網絡在視覺任務刺激下對于 ADHD 兒童與正常兒童的區分度,引入機器學習的方法進行分析[19]。使用三種經典的分類器,包括支持向量機(support vector machine,SVM)、邏輯回歸(logistic regressive,LR)、線性判別回歸(linear discriminant analysis,LDA)來進行 ADHD 兒童組與正常兒童組的分類[19]。分類提取的特征為:度分布、平均最短路徑、聚集系數、網絡密度。采用留一交叉驗證,每次使用盡可能多的數據進行訓練(只有一個 1 實例用于測試),從而獲取更精確的分類器。其中,對任務態下的全腦網絡與視覺區子網絡分別進行分類。分類結果如圖 6 所示。

圖6

兩種網絡分類精度對比圖

Figure6.

Comparison chart of classification accuracy between two networks

圖6

兩種網絡分類精度對比圖

Figure6.

Comparison chart of classification accuracy between two networks

從圖 6 可以看出,全腦網絡與視覺區子網絡特征分類均可以對 ADHD 兒童進行有效分類。對于任務態全腦網絡,分類精度大概在 81%~87% 左右,分類精度較高。對于提取的任務態下的視覺區子網絡,分類精度大概在 90%~96% 左右,分類精度最高值達到了 96%,相比于全腦網絡,分類精度整體提升 10% 左右。試驗結果表明,任務態下的視覺區子網絡特征分類精度,對比傳統全腦網絡特征分類有了較為明顯的提升。同時,也體現了本文提出的新方法,能夠有效地區分視覺任務刺激下的 ADHD 兒童與正常兒童。

4 討論

傳統的腦功能網絡指標分析用于診斷與輔助治療神經疾病,都是基于靜息態下或任務態下的全腦分析法。此方法能夠對多動癥、抑郁癥等神經疾病進行一定的區分,卻無法精確到各個任務相關腦區,不能發現任務態下各個功能腦區之間的連接強弱。同時,由于全腦網絡分析中,各個腦區對于整體網絡的拓撲性質影響不同,因此對于 ADHD 兒童與正常兒童的區分精度,還有較大上升空間。

為了解決這些問題,本文提出了一種在視覺任務下,對視覺功能腦區構建局部腦網絡的分析方法,從特定功能腦區入手,引入視覺捕捉范式,研究視覺刺激下的腦功能視覺區子網絡。首先,采用圖論的方法分別構建全腦網絡與視覺區子網絡;其次,根據網絡的閾值確定二值化網絡,并獲取網絡拓撲指標,分別對兩類網絡的指標進行分析;試驗結果初步顯示,相比于全腦網絡,視覺區子網絡的網絡拓撲指標能夠更好地區分 ADHD 兒童與正常兒童。同時,將兩種網絡的拓撲指標作為分類特征,以實現 ADHD 兒童與正常兒童的分類。分類結果顯示,本文提出的新方法所實現的對 ADHD 兒童的分類,分類效果較好,相比于全腦網絡在精度上有了較大的提升,分類精度提升了 10% 左右,最高可達 96%,具有一定的先進性。本文研究從特定腦區的角度入手,以圖論指標的形式體現 ADHD 兒童與正常兒童的腦功能連接差異,并形成相應的神經影像分析信息,供臨床醫師參考,為臨床上 ADHD 兒童的診斷與輔助治療提供一定的技術支持。

本文提出的新方法能夠提升 ADHD 兒童與正常兒童的分類精度,可以為 ADHD 兒童與正常兒童的臨床診斷提供有效依據。需要指出的是,ADHD 兒童具有三種亞型,針對不同的亞型臨床診斷與治療有一定的差異,如何對 ADHD 兒童的亞型進行分類,在臨床上仍然是一個很有挑戰的課題。因此,后續的工作將在本方法的基礎上,探索視覺任務刺激下的各亞型 ADHD 兒童的腦功能連接差異,以提供各亞型 ADHD 之間的臨床診斷依據。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。