前交叉韌帶重建張力的設置主要依靠外科醫生的經驗。為提高膝關節恢復治療中前交叉韌帶重建后張力的有效性和適應性,本文建立具有松弛特性的側向力學測量模型,設計前交叉韌帶在線剛度測量系統,提出“術前檢測,術中參考”的新方法。本文選取 20 個綿羊膝關節進行膝關節穩定性測試,分兩組進行前外側入路單束前交叉韌帶重建對比實驗,第一組手術醫生常規流程進行術中檢測;第二組使用前交叉韌帶在線剛度測量系統在術中進行檢測;之后對上述兩組進行術后穩定性實驗。研究結果表明,該測量系統測量的張力精度為(? 2.3 ± 0.04)%,位移誤差為(1.5 ± 1.8)%,術后對兩組進行前向穩定性、內旋穩定性和外旋穩定性測試,結果均優于術前(P < 0.05),但使用該系統的一組更接近術前膝關節測量指標,且與經驗豐富的醫生對比差異無統計學意義(P > 0.05)。最終,期待本文建立的該系統可以幫助臨床醫生判斷手術過程中的前交叉韌帶重建張力,有效提升手術效果。

引用本文: 崔澤, 陳增昊, 黃賽帥, 楊洪鑫, 雷靜桃, 朱丹杰. 前交叉韌帶側向剛度在線測量系統研制及其對前交叉韌帶重建效果的影響. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(1): 145-153. doi: 10.7507/1001-5515.202006060 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

近年來,許多研究證實前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)在限制脛骨運動和穩定膝關節中具有重要作用[1-3],而膝關節損傷多伴隨 ACL 的撕裂,因此基于解剖學的單束 ACL 重建是治療 ACL 撕裂可行的方法之一[4],但在重建術中缺乏一種及時評估重建張力的系統[5-6]。先前研究表明,Hu 等[7]在脛骨骨隧道的外側進行了張力測量,但不能準確地測量重建后的韌帶張力。Rachmat 等[8]將移植物用縫合線固定在稱重傳感器上,通過滑動和鎖定裝置中骨隧道的任意位置來測量移植物的張力,顯然該方法對被測物是有損傷的。Kawaguchi 等[9]提出一種小型侵入式張力測量裝置,該裝置可在骨隧道內直接測量重建后的張力值,但膝關節運動范圍受到傳感器外接電纜的限制,無法進行任意屈曲測量,該張力測量裝置內置于 ACL 上也會對愈后產生影響。Nishizawa 等[10]所研究的微型力傳感器在 ACL 重建過程中準確測量了關節移植物內張力,但利用這種微型力傳感器檢測移植物的實際張力時,由于重建的肌腱必須牢固連接在微型力傳感器上,因此無法在實際臨床手術進行應用。

現有 ACL 重建術存在三個問題:第一,到目前為止,對于 ACL 移植物的最佳初始張緊力的判斷,仍是以臨床外科醫生的經驗作為依據,對施行 ACL 重建的臨床術后表現的判斷存在人為主觀差異[1, 11]。因此,無論是對于 ACL 重建,還是作為手術治療的結果評估和過程控制,都需要有效的量化依據來確定 ACL 移植物的最佳初始張緊力[12-13]。第二,膝關節術后檢查一直依靠臨床醫生手動評估膝關節 ACL 重建后移植物的張力,并觀察患者恢復效果。Mouton 等[14]和 Lamberto 等[15]研究表明,即使具有相同年限和經驗的外科醫生在進行 ACL 重建時移植張力都無法達到一致性,導致 ACL 手術失敗的幾率顯著增加。第三,由于目前缺乏合適的實驗設備來測量重建中韌帶的重建張力,ACL 重建后的力學特性仍然不清楚,而實際上 ACL 的生物力學檢測對于了解韌帶的功能和指導損傷的治療都有著巨大的作用。

為解決 ACL 重建術中存在的重建力學測量問題,提高膝關節恢復治療中 ACL 重建后張力的可重復性,本論文建立了具有松弛特性的側向力學測量模型,并以此設計 ACL 在線剛度測量系統,同時還提出“術前檢測,術中參考”的重建方法;通過對羊膝關節 ACL 重建前后開展測量實驗,以評估側向力學測量模型及 ACL 在線測量系統的有效性和適應性,并驗證“術前檢測,術中參考”方法的可行性,以期實現 ACL 重建側向力學的實時測量,達到幫助臨床醫生及時評估 ACL 重建后張力加載的精確性和可重復性。綜上所述,本研究或可在今后手術過程中為臨床醫生施行韌帶重建張力時進行實時調節和固定提供有效的判斷依據,從而實現有效提升手術效果的目的。

1 測量模型建立與 ACL 在線剛度測量系統設計

1.1 ACL 側向力學測量模型

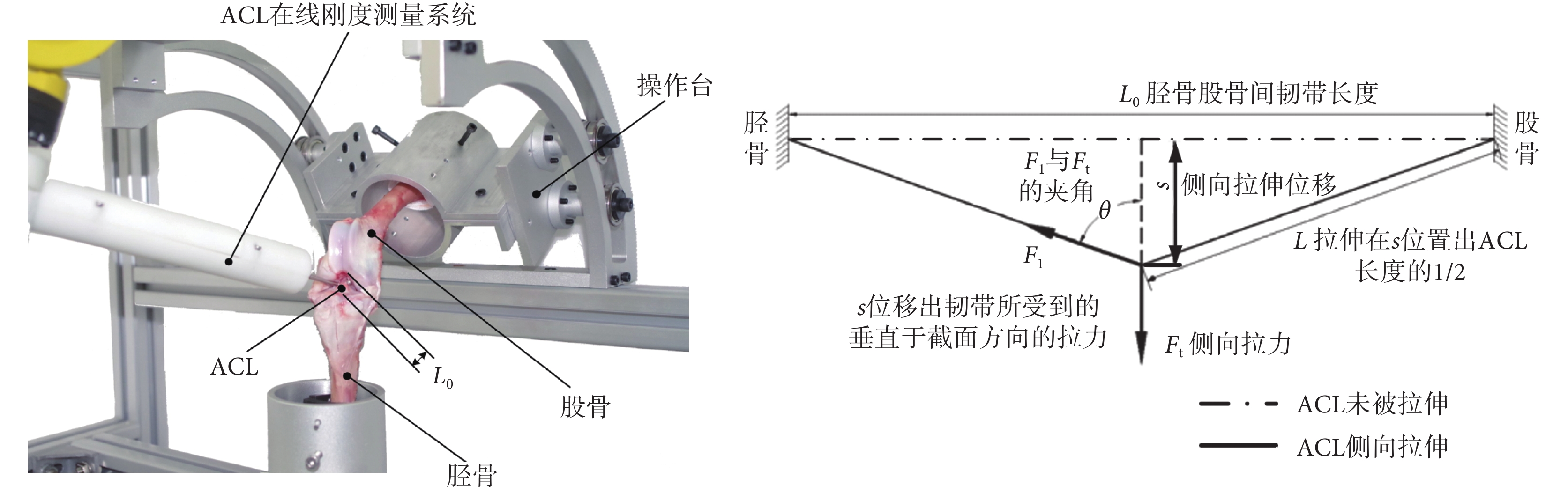

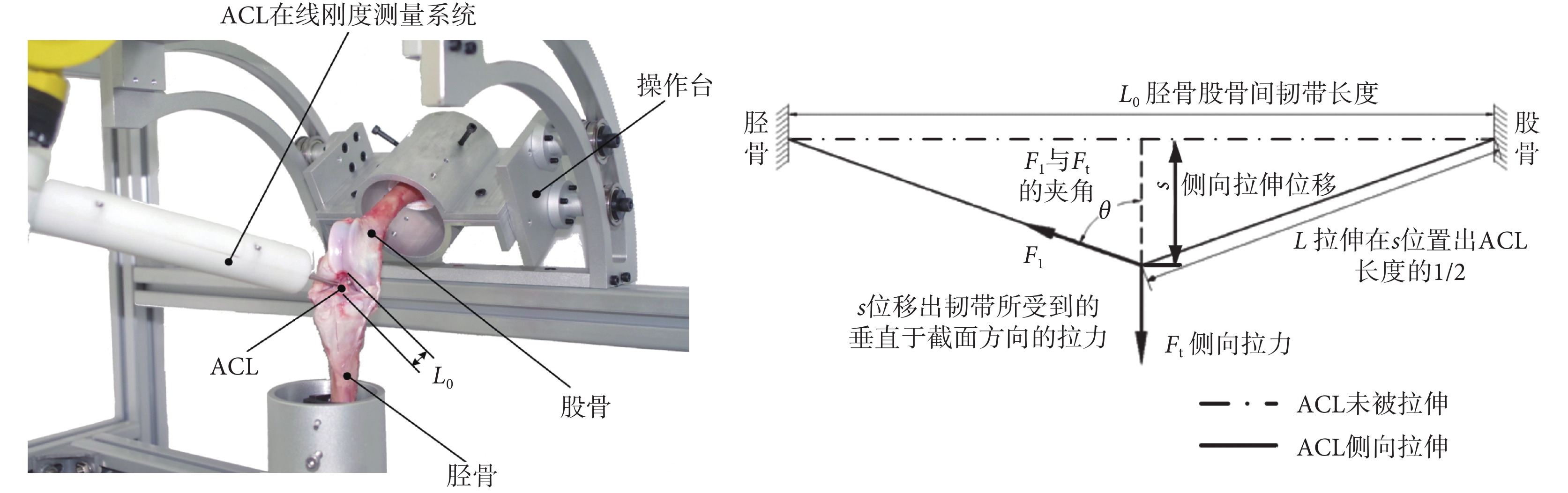

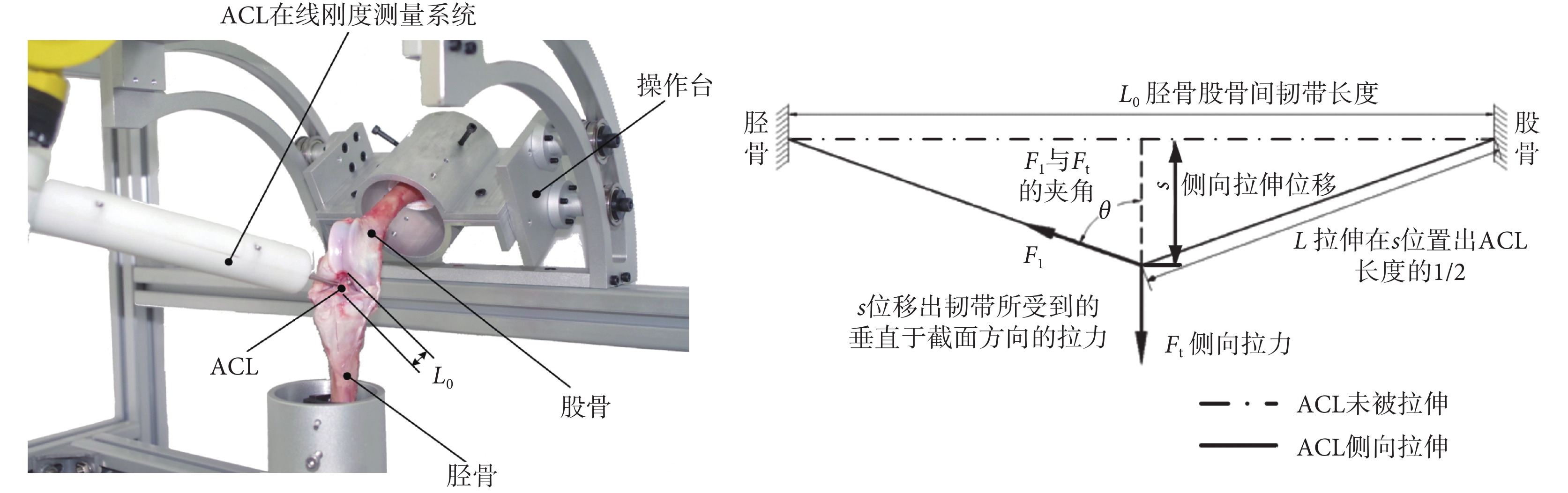

臨床 ACL 重建術中檢測方法如下:首先,在脛骨隧道內固定擠壓螺釘時,一般選擇伸膝位固定,采用 44.5 N 的拉力縱向牽引韌帶,然后進行脛骨擠壓螺釘的固定。韌帶固定完畢后,在關節鏡下使用探鉤拉住韌帶肉眼檢查韌帶張力,醫生根據手感的反饋判斷韌帶的初始張緊力是否合適。在之后進行前抽屜實驗,檢查膝關節活動時的韌帶張力情況,來判斷重建術后情況。根據上述臨床檢測方法,并依據 ACL 力學特性是非線性各向同性的彈性體,需考慮韌帶的弛豫特性[16],本文建立了一個具有松弛特性的粘彈性側向力學測量模型,其側向測量力學簡化模型如圖 1 所示。

圖1

ACL 側向測量示意圖與側向力學測量模型簡化模型

Figure1.

Schematic diagram of ACL lateral measurement and simplified model of lateral mechanical measurement model

圖1

ACL 側向測量示意圖與側向力學測量模型簡化模型

Figure1.

Schematic diagram of ACL lateral measurement and simplified model of lateral mechanical measurement model

如圖 1 所示的側向力學測量簡化模型中當韌帶從原始位置從中間被拉至位移為 s 處時受力分析,如式(1)~式(3)所示:

|

|

|

其中,F1 是在 s 位移處韌帶所受到的垂直于截面方向的拉力,Ft 為側向拉力,θ 為 F1 與 Ft 的夾角,L 為拉伸在 s 位置處 ACL 長度的 1/2,L0 為脛骨和股骨間韌帶長度,通過測量在此為 L0 = 15.42 mm。

相比于未被拉伸時,F1 的計算如式(4)所示:

|

其中,F0 是韌帶的初始張緊力, 是整個拉伸過程中韌帶所受拉力的變化量,且如式(5)~(7)所示:

是整個拉伸過程中韌帶所受拉力的變化量,且如式(5)~(7)所示:

|

|

|

其中,E 為韌帶的彈性模量,E = 78.767; 為應變,A 為拉伸后的橫截面積,A0 為初始橫截面積。

為應變,A 為拉伸后的橫截面積,A0 為初始橫截面積。

由先前研究可知,在韌帶拉伸階段,韌帶的彈性模量 E 變化不大,因此可認為在整個過程近似不變[17]。綜上如式(1)~式(7)所示,可以得到韌帶的初始張緊力 F0 與側向拉力 Ft 之間的關系,如式(8)所示:

|

由于韌帶粘彈性,韌帶在被張緊后會進入一個松弛狀態。因而,需要在如式(8)所示內容中考慮松弛力的影響,在此引入軟組織松弛歸一化模型[18],如式(9)所示:

|

其中,t 為松弛時間,由力松弛實驗可得此系數 a = ? 0.040 2,b = 1.120 8,把式(9)代入如式(8),得到松弛補償后的初始張緊力與側向拉力的關系,如式(10)所示:

|

其中,側向拉伸位移為 s = 2.3 mm,測量時間為 t = 600 s,試件截面積為 A0 = 29.64 mm2。

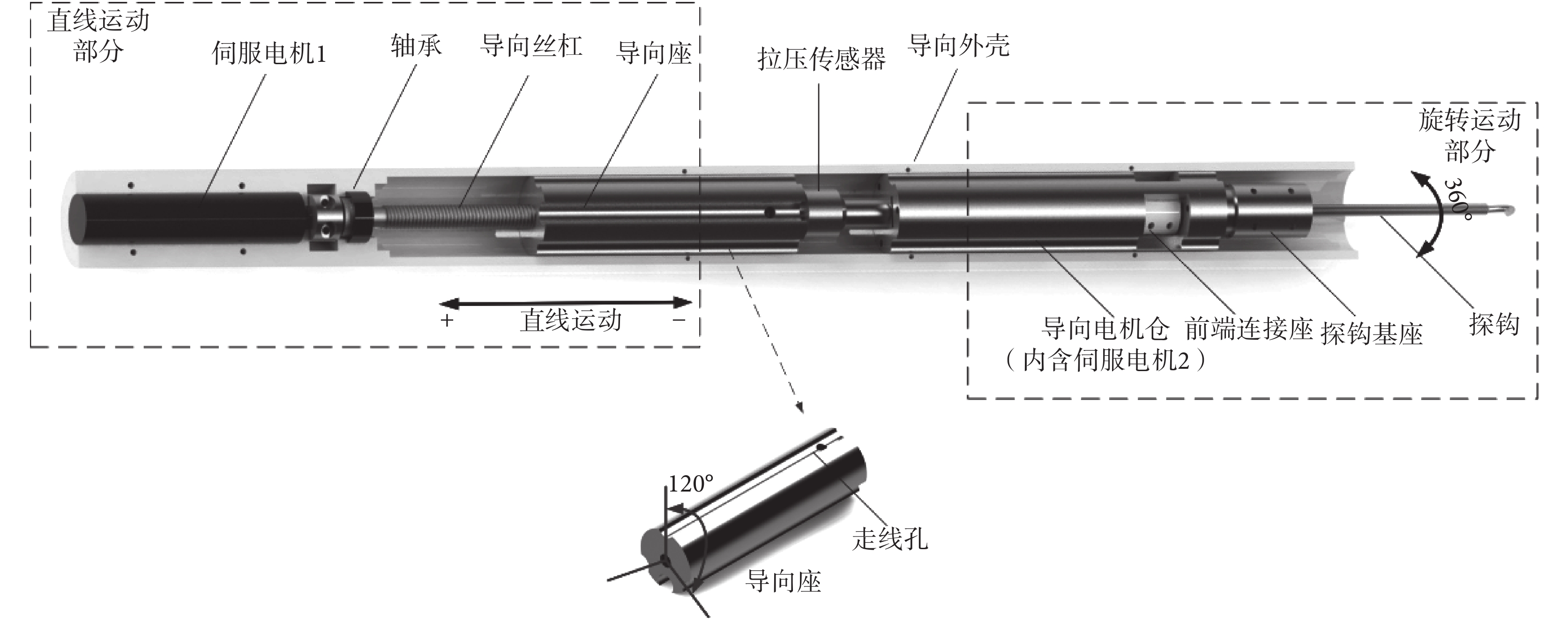

1.2 ACL 在線剛度測量系統設計

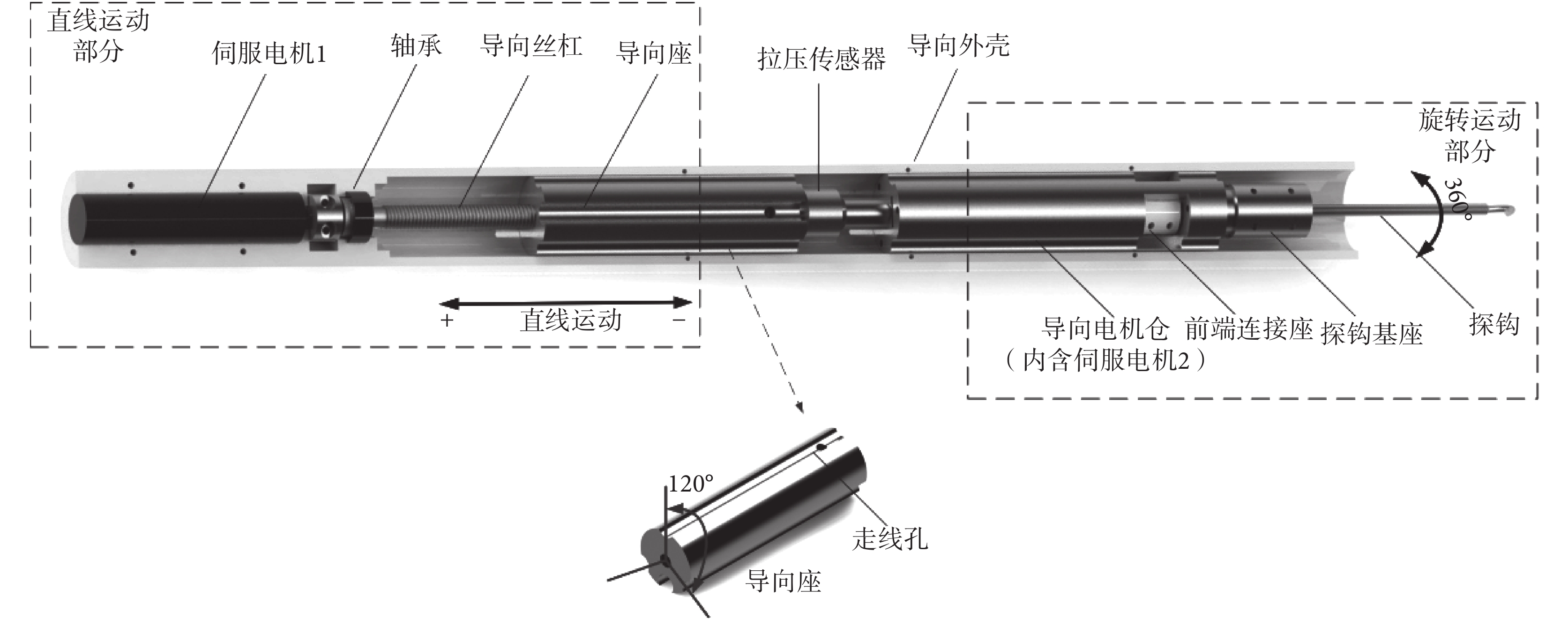

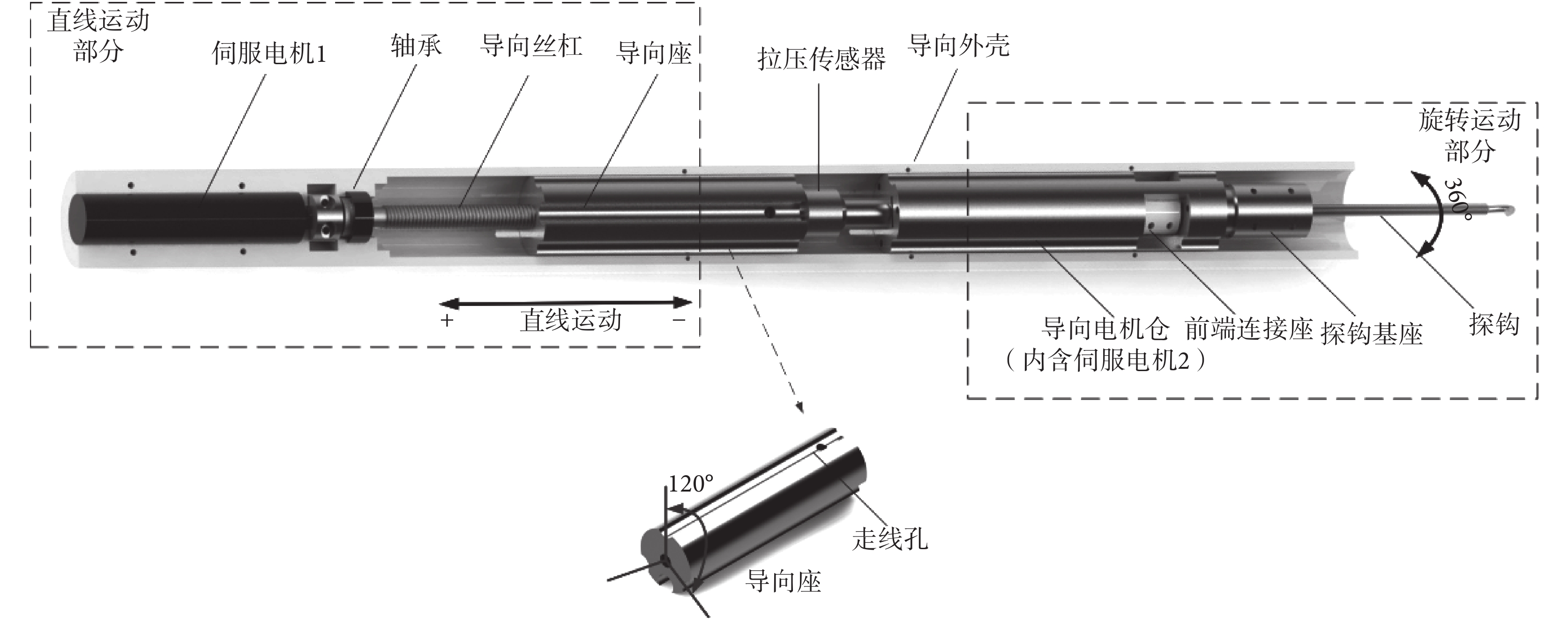

膝關節腔作為實際臨床重建手術的環境,它腔內空間小、操作空間有限。為了能使 ACL 在線剛度測量系統能方便伸入患者膝關節內完成檢測。因此需要 ACL 在線剛度測量系統有沿直線運動的能力,且能夠使探鉤具有旋轉能力避讓其余組織保證鉤住 ACL 完成測量。依據上述思路,結合整體結構的小型化,并兼顧維修、清潔便利和整體美觀,由此完成對 ACL 在線剛度測量系統機械部分設計,如圖 2 所示。

圖2

ACL 剛度在線測量系統機械部分示意圖

Figure2.

Schematic diagram of mechanical part of ACL on-line stiffness measurement system

圖2

ACL 剛度在線測量系統機械部分示意圖

Figure2.

Schematic diagram of mechanical part of ACL on-line stiffness measurement system

該裝置由拉壓傳感器、直線運動部分、旋轉運動部分三大部分組成。通過 2 自由度的方式實現整體裝置的運動,部件之間采用移動轉動副(prismatic pair and rotating pair,PR)的直角坐標結構,該 PR 結構具有高剛度、運動相對獨立、無耦合和運動學求解簡單等特點。在該裝置中使用串聯部件的形式,同時在直線移動的部件設計三個均勻分布在外徑輪廓上的圓形凹槽配合導向外殼,以提高穩定性和減小摩擦阻力,保證拉壓傳感器能測量韌帶的反作用力。在導向座凹槽內還留有走線孔,這種一體化集成式設計在提高運動穩定性的同時還方便線材的布置。

在該 ACL 在線剛度測量系統中通過導向絲杠結構,將伺服電機 1 的旋轉運動轉化為導向絲杠的旋轉,再通過導向座和導向外殼導軌的旋轉限制,將旋轉運動轉化為水平進給運動,使得末端的探鉤伸出至患者膝關節內部。為減小空間,使控制旋轉的伺服電機 2 內置在導向電機倉內,利用半聯軸結構使得前部探鉤與探鉤基座相連。在手術醫生通過關節鏡觀察下確認韌帶已經被 ACL 在線剛度測量系統的探鉤鉤到后,伺服電機 2 停止,進給伺服電機 1 反向旋轉,使得探鉤拉緊并逐步增加對 ACL 的拉力。測量膝關節韌帶剛度時,該傳感結構需同時測得韌帶的反作用力和韌帶的變形。ACL 在線剛度測量系統具體設計參數指標,如表 1 所示。

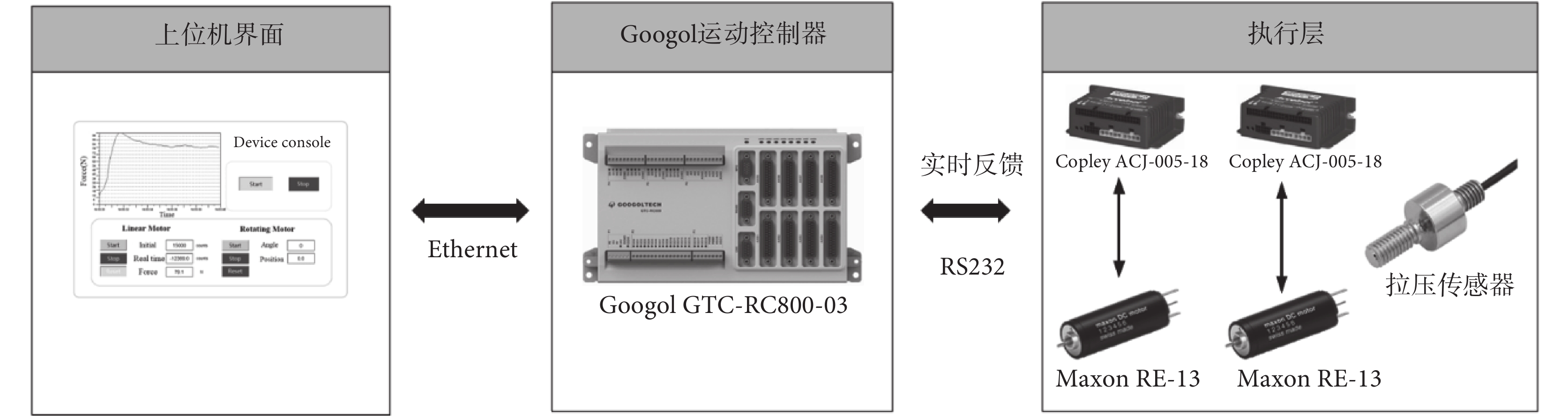

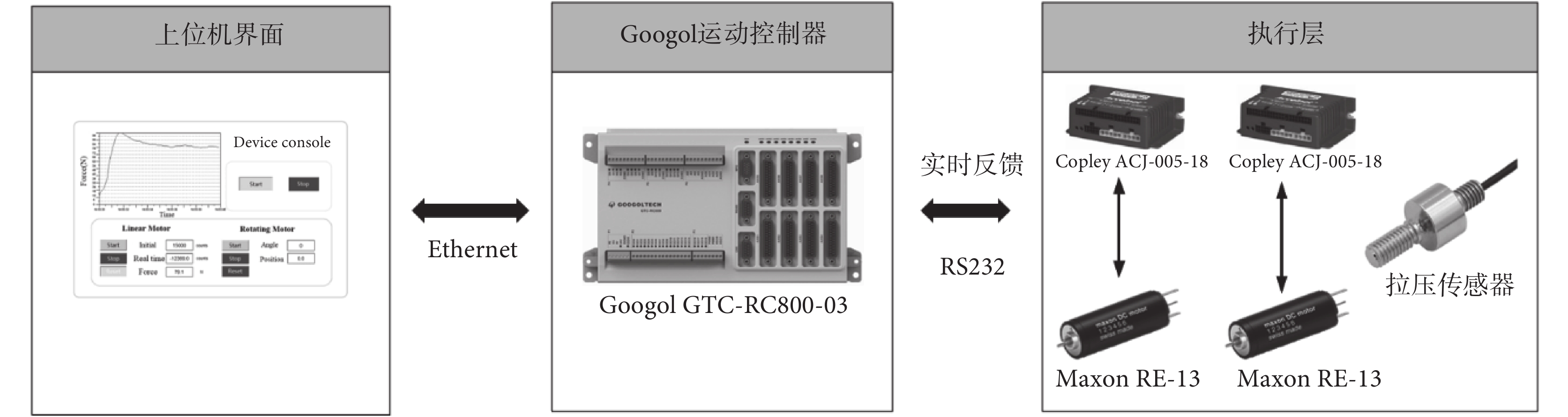

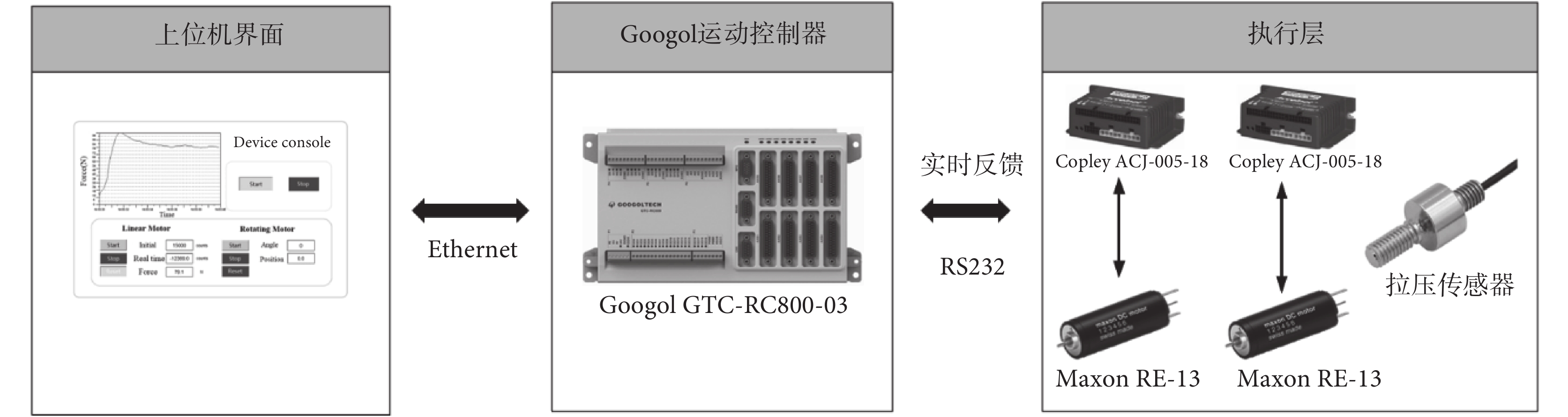

ACL 在線剛度測量系統的電氣控制部分主要執行完成伺服電機的驅動、力傳感器的信號采集和伺服電機編碼信號的采集等功能。執行系統構成,如圖 3 所示,該系統包括上位機界面、運動控制器和執行層。控制模塊主要由嵌入式運動控制板組成,承擔操作的計算工作,包括位置檢測信號、通信和運動控制等,它從檢測系統獲取環境信息,然后進行決策操作,并將控制數據發送給執行層。中央控制器采用 GTC-RC800(GTC-RC800-03,Googol Inc.,中國)系列運動控制器(簡稱:Googol 運動控制器)的計算機編程語言功能庫和微軟動態鏈接庫來實現高階控制功能,并利用該功能創建上位機界面,上位機發送指令給 Googol 運動控制器控制裝置運動,同時還承擔著 ACL 剛度測量系統的大量實時計算工作。執行層的電機編碼器信號和力傳感器信號均可反饋到運動控制器上,Googol 運動控制器再傳送到上位機界面顯示。通信模塊,上位機與控制器之間采用以太網(Ethernet)實現信息傳輸,Googol 運動控制器和執行層之間采用串口 RS232 實現通信。然后,在軟件程序內將測試中所獲得位移、側向拉力和時間信息,利用如式(1)~式(10)所示的計算模型在控制器中進行運算,運算結果實時反饋到上位機界面,為進行 ACL 重建的手術醫生提供實時參考。

圖3

ACL 在線剛度測量系統控制示意圖

Figure3.

The chart of ACL on-line stiffness measurement system

圖3

ACL 在線剛度測量系統控制示意圖

Figure3.

The chart of ACL on-line stiffness measurement system

ACL 在線剛度測量系統中核心硬件選型如下:伺服電機(RE-13,MAXON Inc,瑞士)、拉壓傳感器(T302,上海久制傳感儀器有限公司,中國)、伺服驅動器(ACJ-005-18,Copley Inc,美國)、其余如圖 2 所示零部件均使用 SolidWorks v2017(Dassault Systèmes Inc.,法國)進行設計。

2 實驗與結果

2.1 實驗樣本制備與術中重建

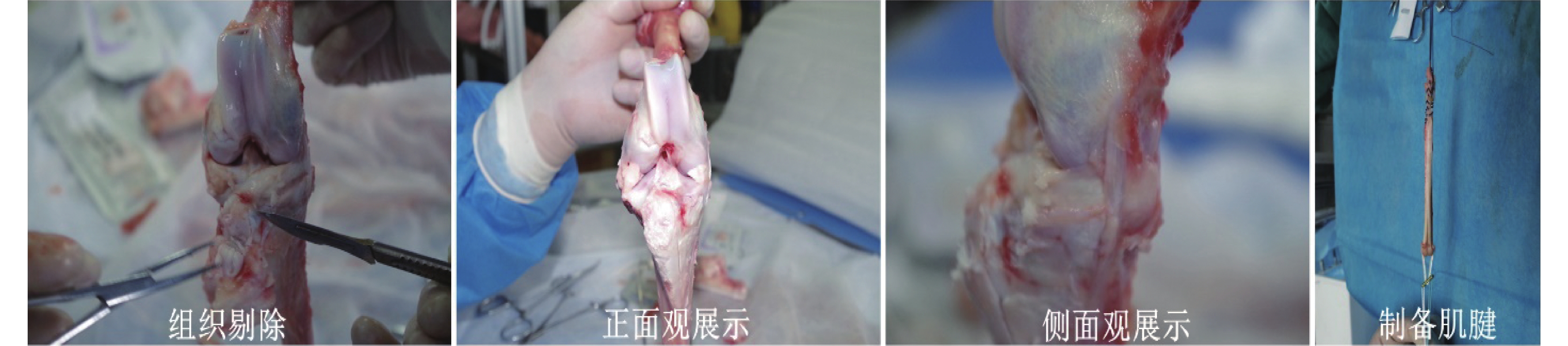

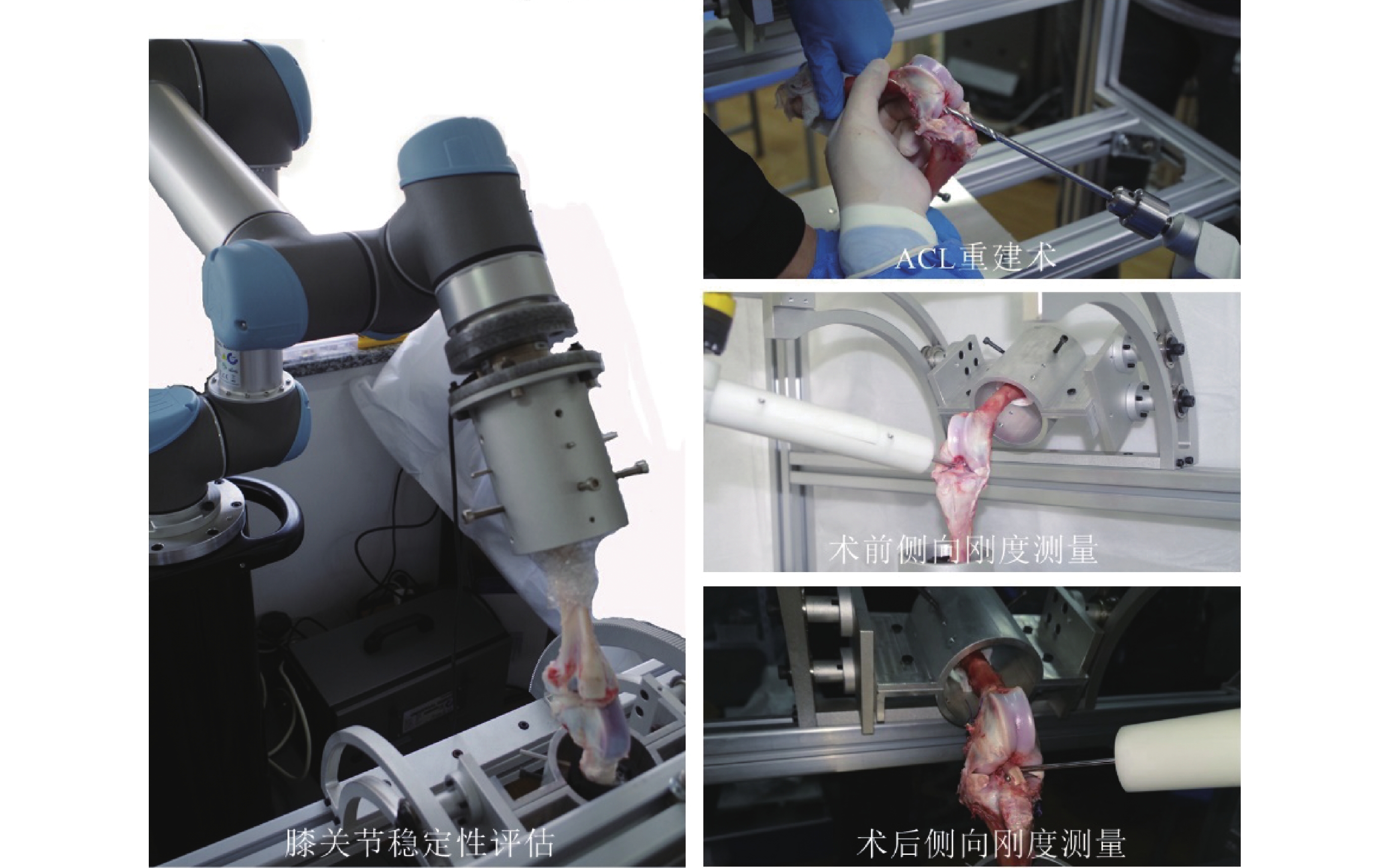

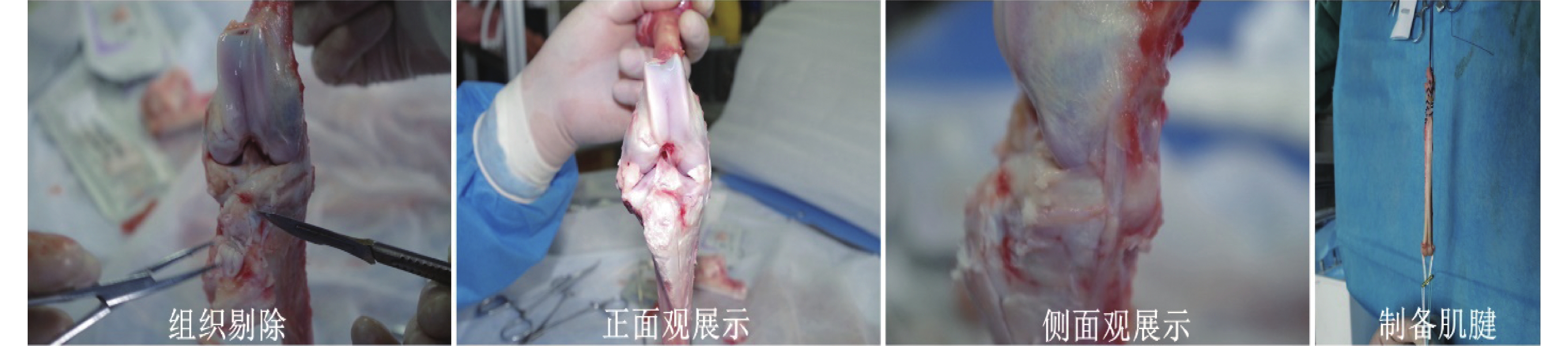

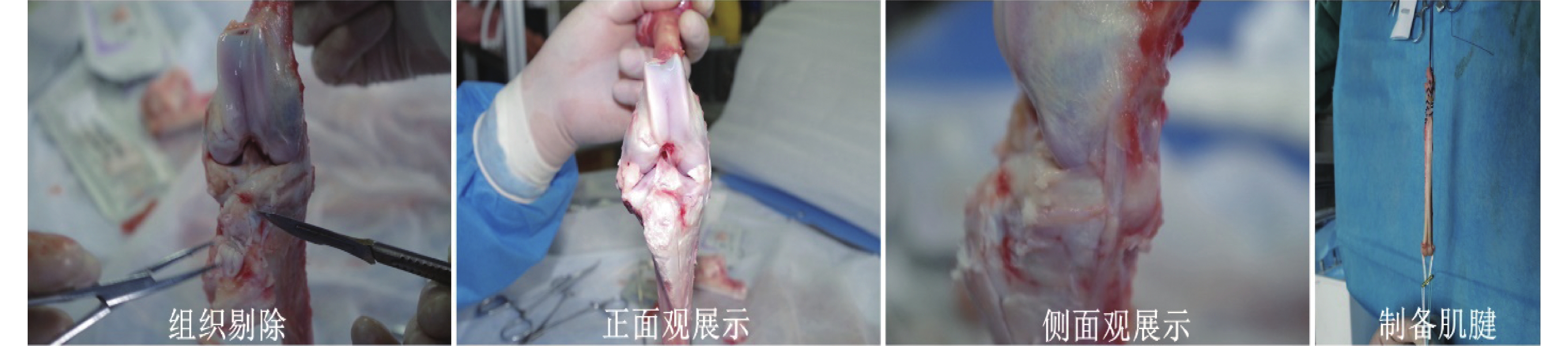

為開展 ACL 側向力學在線測量實驗,本文選取 20 個月齡為 6 個月的內蒙古錫林郭勒羊膝關節作為實驗樣本。實驗樣本均同批來自于同一家肉類加工廠(該加工廠遵循《肉類加工廠衛生規范》),并確認所有實驗樣本沒有膝關節疾病病史。所有實驗樣本依據《實驗動物保護與應用指南》進行實驗制備:剔除羊膝關節后 2 h 之內,將樣品用浸濕的雙層紗布包好,放在 ? 20℃ 的冰柜保存。實驗前,將羊膝關節在室溫下解凍,并用 0.9% 的生理鹽水保持樣品表面濕潤,剔除膝關節周圍軟組織,保留膝關節內外側副韌帶、交叉韌帶等組織。實驗樣本的術中重建過程如下:將在室溫下解凍新鮮羊膝關節標本中的跟腱組織完整取下,然后用編織縫線按照常規手術方法處理肌腱兩端,為減少系統誤差將肌腱統一制作為直徑 5 mm,長度 70 mm 的試件,編織完畢給予其 20 N 預張力、時間 15 min,在標本制備和檢測過程中,所有標本均用 0.9% 生理鹽水溶液保持濕潤。所有脛骨、股骨均用直徑 6 mm 的移植物隧道和 25 mm 長的空心鉆頭在 4 mm 的尖端導向銷鉆取骨隧道,由于羊膝關節腔體空間較小,可提供的手術可操作空間有限,故本研究中采用前外側入路,對膝關節 ACL 進行單束重建,如圖 4 所示。

圖4

組織剔除與樣本制備

Figure4.

Tissue removing and specimen preparation

圖4

組織剔除與樣本制備

Figure4.

Tissue removing and specimen preparation

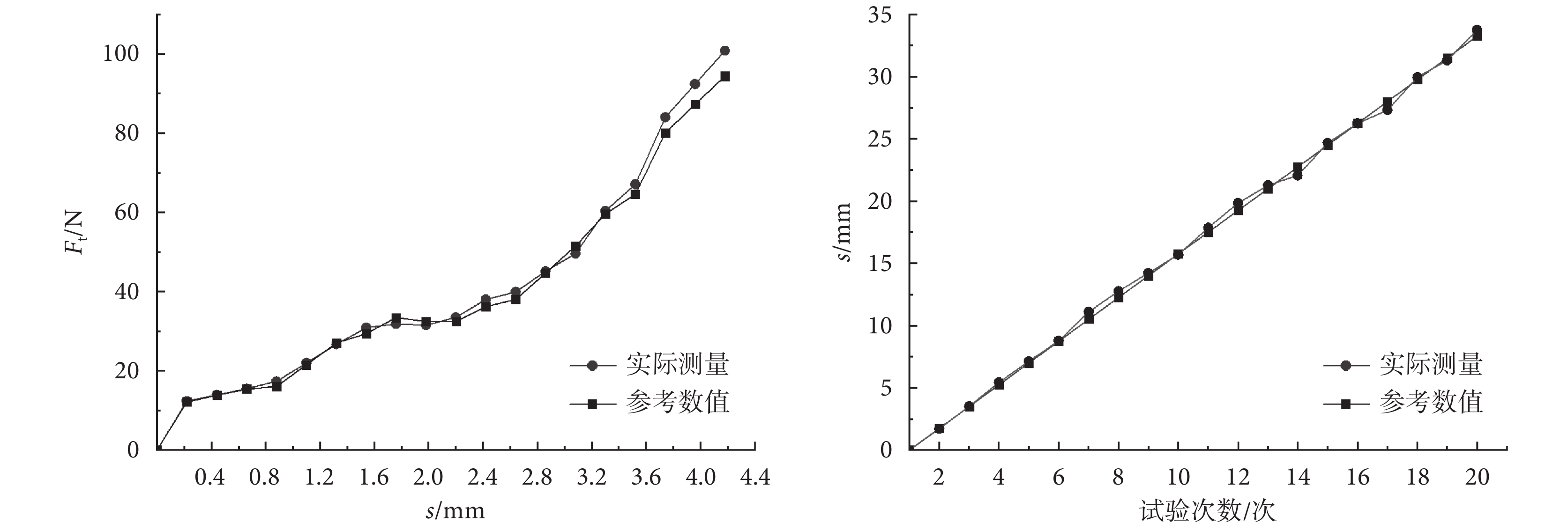

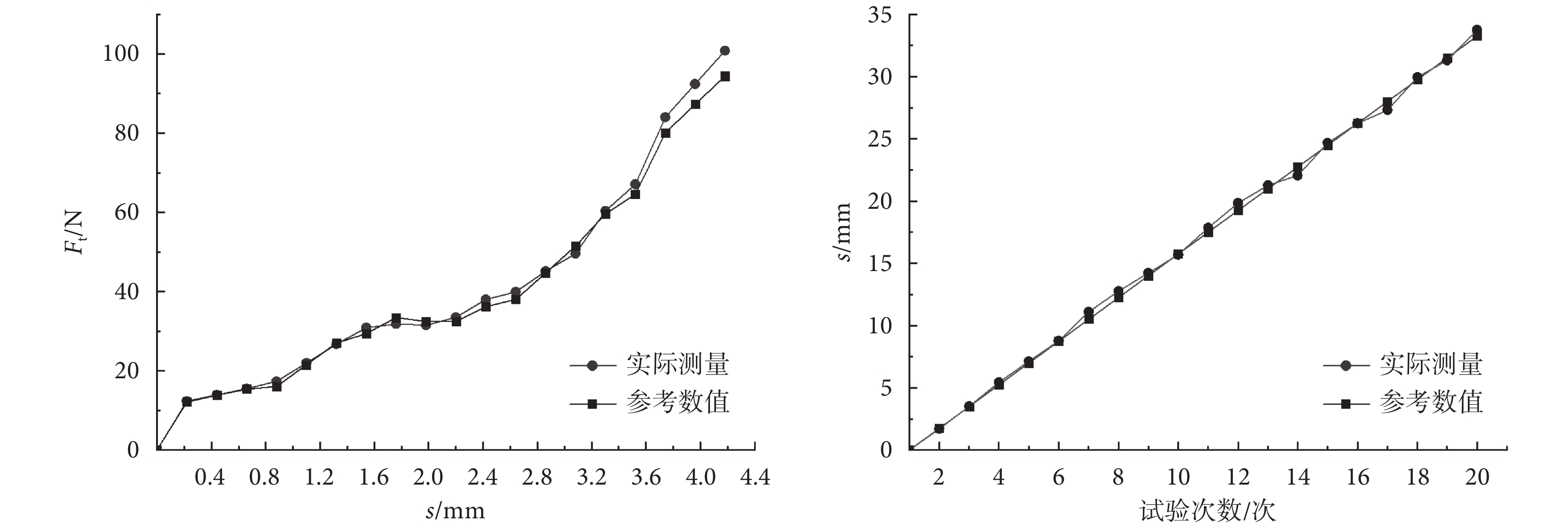

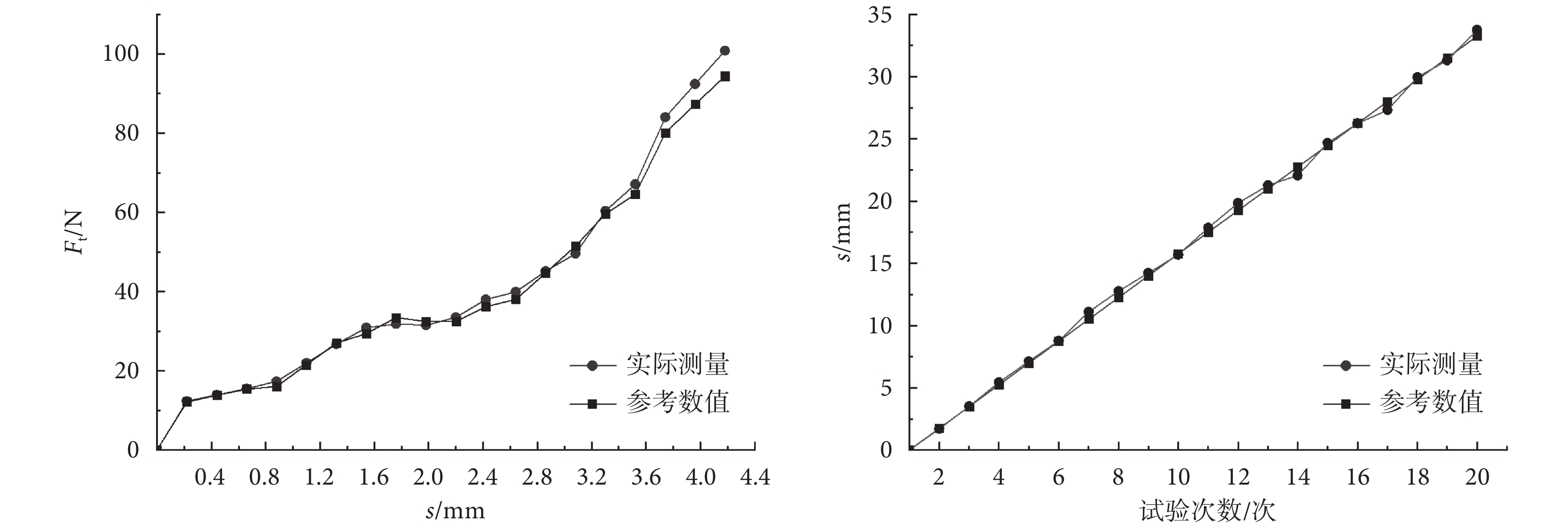

2.2 ACL 在線剛度測量系統的誤差分析

為分析 ACL 在線剛度測量系統的測量性能的可靠性,本文分別開展了 ACL 在線剛度測量系統的拉力測量 Ft 精度和位移 s 精度分析實驗。首先,將該系統垂直安裝在拉力試驗機的夾具上,由控制系統的計算機發送位移指令,同時記錄拉力試驗機和 ACL 在線剛度測量系統在給定 20 組位移和力數值下進行檢測的數據,探鉤位移以 0.22 mm 增量,測量 20 組數據;然后,將該裝置固定在標準位移傳感器上,并由控制系統的計算機發出指定的位移指令,以 1.75 mm 為增量,測量 20 組數據;與實際拉力、位置的對比計算,得到所測張力平均誤差為(? 2.3 ± 0.04)%,位移誤差為(1.5 ± 1.8)%,滿足力學檢測測試需求,對應的誤差曲線圖,如圖 5 所示。

圖5

ACL 在線剛度測量系統的力、位移精度誤差曲線圖

Figure5.

Error curve of force and displacement accuracy for ACL on-line stiffness measurement system

圖5

ACL 在線剛度測量系統的力、位移精度誤差曲線圖

Figure5.

Error curve of force and displacement accuracy for ACL on-line stiffness measurement system

2.3 羊膝關節生物力學數據采集與重建流程

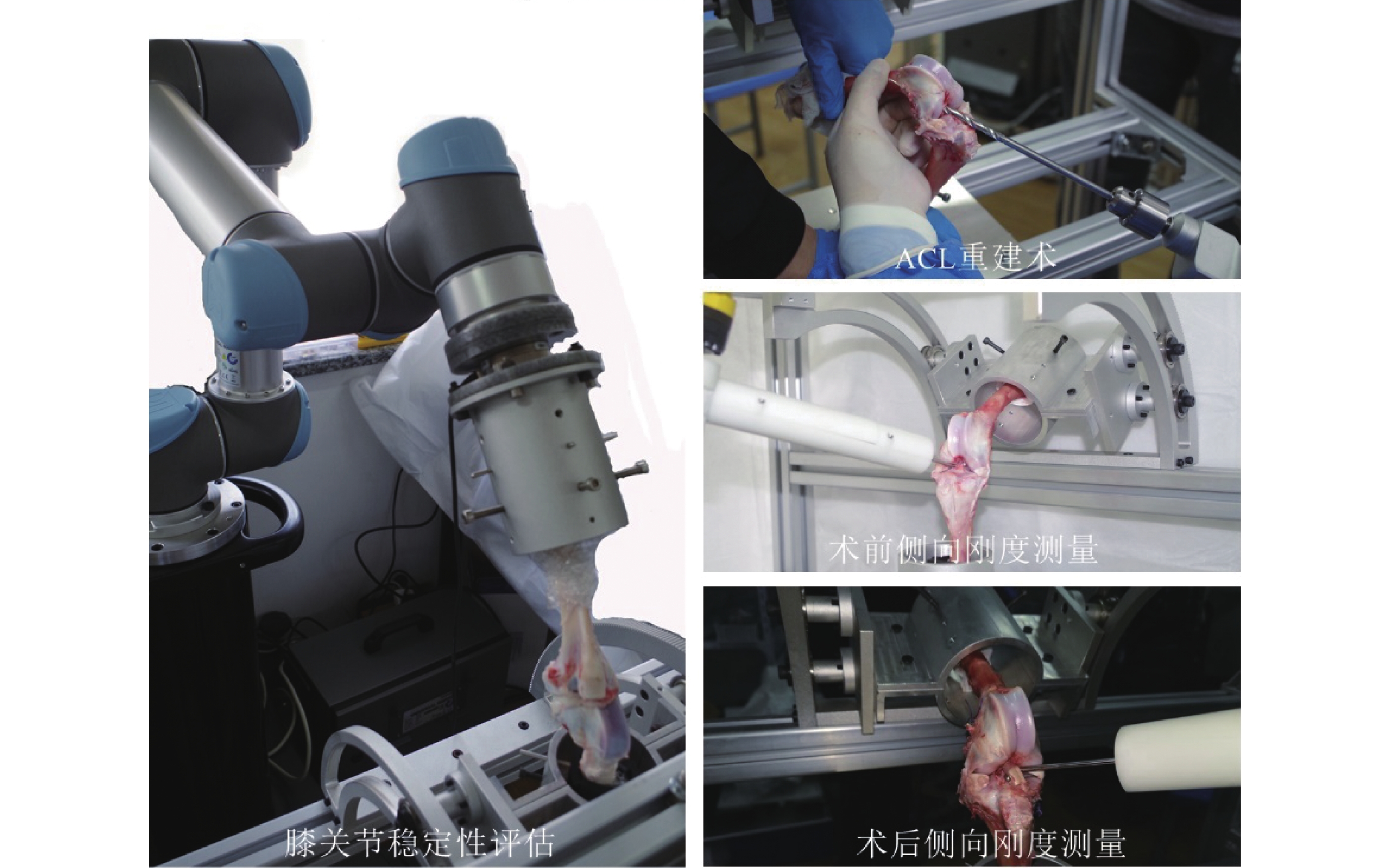

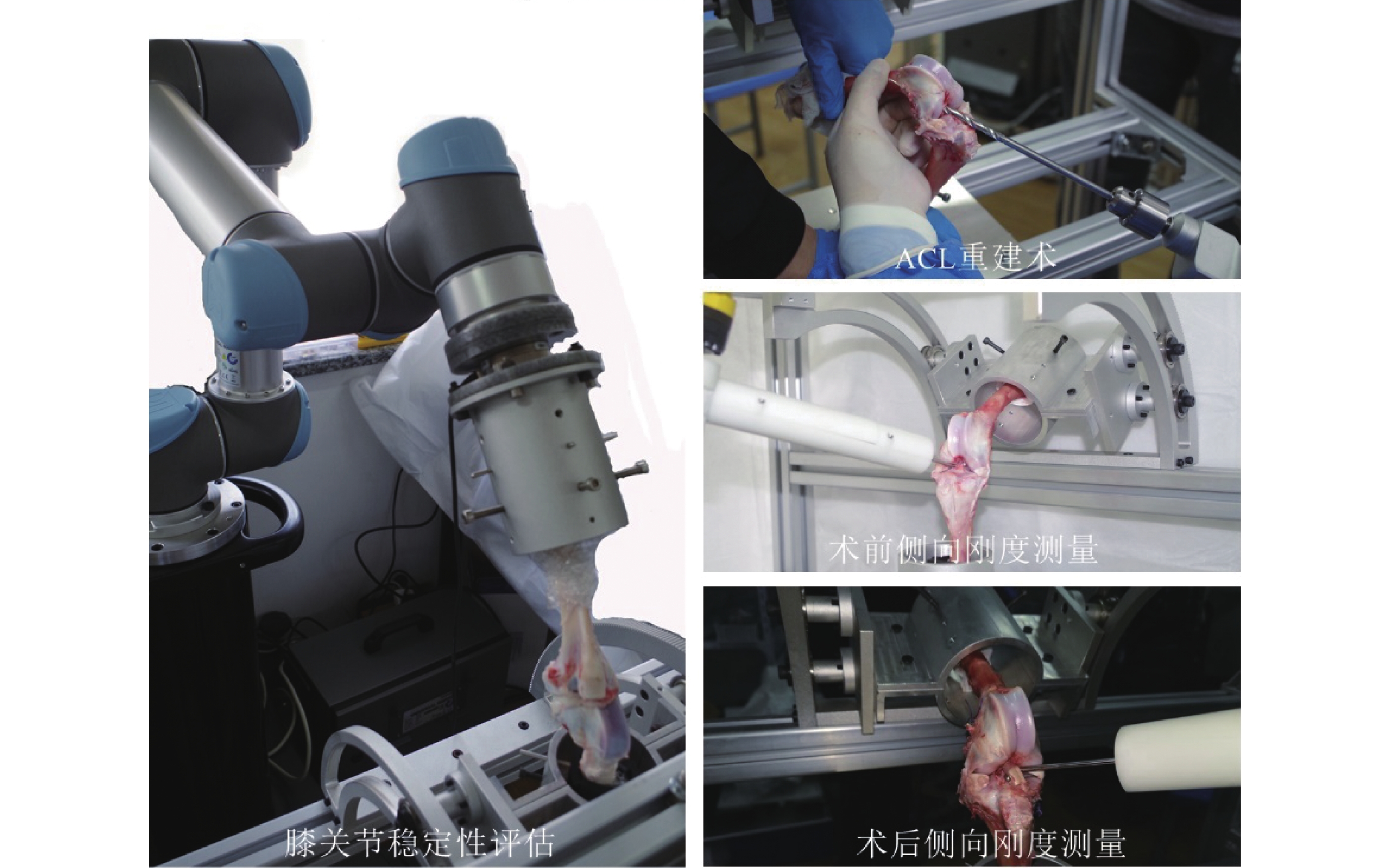

單束 ACL 重建術前,需對本文選取 20 個月齡為 6 個月的健康綿羊膝關節進行膝關節穩定性評估。由于在膝關節屈曲范圍 0°~90° 時 ACL 是起主要約束作用,臨床研究上通常采取 0°~90° 范圍內幾個點來測量韌帶的生物力學[2-3],故取屈曲 30°、60° 和 90° 進行膝關節前向穩定性的力學測試,取屈曲度 30°、45° 和 60° 進行內旋穩定性力學測試和外旋穩定性力學測試。穩定性評估系統參考美國匹茲堡大學機器人力學測試系統(universal force-moment sensor,UFS)搭建[19],該 UFS 系統由機械臂 UR-5(Universal Robot Inc.,丹麥)、六維力傳感器(Mini45,ATI Inc.,美國)和固定架組成。在術前穩定性測試后,割斷全部 20 個健康綿羊膝關節的 ACL,將羊膝關節樣本平均分為兩組,進行前外側入路單束 ACL 重建手術。

第一組(醫生常規檢測組),依據常規手術設置平均正常初始張緊力為(60 ± 29)N[4],重建中其松緊程度僅通過手術醫生通過探溝的手感反饋,同時根據肉眼判斷韌帶被探溝拉開的松動情況,重建后進行前抽屜實驗,檢查膝關節活動時的韌帶張力情況以完成測試。

第二組(應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組),在術前將羊膝關節固定在平臺上屈曲角度分別為 30°、45°、60° 和 90°,進行了術前的生物力學檢測,為了保證 ACL 在線剛度測量系統與膝關節間保持相對穩定,故把 ACL 在線剛度測量系統固定在輔助機器人(LR Mate 200id,FANUC Inc.,日本)上對術前 ACL 進行測量,并通過模型計算后作為后期重建實驗中移植韌帶力學數據的參考,如表 2 所示。在術中實時對重建后的韌帶剛度進行調節,以達到最佳移植剛度后進行固定,側向拉伸位移 s = 2.3 mm,測量時間 t = 600 s,需要在術中重建剛度滿足如表 2 所示參考數值,且只有在重建的力學特性達到參考數值的平均數范圍才認為該組有效。

在對第一、二組的羊膝關節進行前外側入路 ACL 重建后,在屈曲 30°、60° 和 90° 時,讓 UFS 系統以速率 5 mm/min 加載 50 N 的脛骨前向作用力,進行膝關節前向穩定性力學測試;而在分別固定屈膝 30°、45° 和 60° 時,設置 UFS 系統參數為 2.0 N·m 的脛骨內、外旋扭矩,同時限制其他方向的自由度進行內旋穩定性力學測試和外旋穩定性力學測試,上述實驗測試圖如圖 6 所示。

圖6

羊膝關節生物力學數據采集與重建過程

Figure6.

Biomechanical data acquisition and reconstruction of goat knee joint

圖6

羊膝關節生物力學數據采集與重建過程

Figure6.

Biomechanical data acquisition and reconstruction of goat knee joint

測試數據統計分析采用 SPSS 18.0(IBM Inc. 美國)進行,以均數 ± 標準差表示。兩組標本術前與術后穩定性比較采用成組配對樣本 t 檢驗和單因素方差分析,P < 0.05 為差異有統計學意義。

2.4 實驗結果

從力學測試結果發現,第一組(醫生檢測組)術后膝關節前向穩定性高于術前,與術前測試對比差異具有統計學意義(P < 0.05);第二組(應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組),術后膝關節前向穩定性高于術前,與術前測試對比差異具有統計學意義(P < 0.05);醫生檢測組和應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組,兩組間對比差異不具有統計學意義(P > 0.05);應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的前向穩定性保持在屈曲 30° 時為(3.84 ± 0.32)mm;醫生檢測組,位移為(3.53 ± 0.27)mm;屈曲 60° 時,應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的前向穩定性增加到(3.95 ± 0.29)mm,醫生檢測組位移為(3.64 ± 0.37)mm;屈曲 90° 時,應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的前向穩定性保持在(4.00 ± 0.35)mm,醫生檢測組位移為(3.51 ± 0.36)mm。該研究發現,應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的實驗數值更接近術前檢測的膝關節檢測數值,如表 3 所示。

應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組和醫生檢測組術后膝關節內、外旋穩定性均高于術前,并且醫生檢測組與術前檢測對比差異具有統計學意義(P < 0.05);應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組,術后膝關節內、外旋穩定性高于術前測試差異具有統計學意義(P < 0.05);應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組與醫生檢測組兩組間對比差異不具有統計學意義(P > 0.05)。應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組,在膝關節屈曲 30°、45° 和 60° 時,膝關節內旋角度分別為 38.3° ± 3.11°、41.7° ± 2.89°和 39.58° ± 3.07°;膝關節外旋角度分別為 15.70° ± 1.96°、17.40° ± 3.55°和 7.10° ± 3.01°;醫生檢測組,在膝關節屈曲 30°、45° 和 60° 時,膝關節內旋角度分別為 35.5° ± 2.71°、35.8° ± 4.91°和 36.1° ± 4.12°;膝關節外旋角度分別為 13.80° ± 1.93°、14.80° ± 1.81°和 17.80° ± 1.95°。通過兩組數據可發現應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組膝關節內、外旋轉角度均也接近術前膝關節檢測數值,如表 4 和表 5 所示。

3 討論與結論

本論文建立具有松弛特性的側向力學測量模型,設計 ACL 在線剛度測量系統,提出“術前檢測,術中參考”的重建模式,并在綿羊膝關節 ACL 重建過程中進行實驗驗證。在對 20 個羊膝關節進行測試后,實驗結果表明,研制的 ACL 在線剛度測量系統能夠準確、及時反應膝關節 ACL 的生物力學,建立的側向力學測量模型可以準確表達力學測量結果。

通過對羊膝關節的前外側入路 ACL 重建術實驗表明,本文提出系統可以在術中協助醫生完成 ACL 重建張力設置,具有良好的實時反饋效果。ACL 在線剛度測量系統實現了在狹窄膝關節腔內對 ACL 重建進行生物力學測量,測量過程沒有對被測量組織和骨骼等組織造成損傷[20],且由于從側向對 ACL 進行測量,因此不需要考慮移植物必須與測量裝置牢固相連的問題[21]。“術前檢測,術中參考”在一定程度上減少了移植體張力因素導致的重建缺陷,通過量化 ACL 移植剛度改善重建質量,增強了對患者術前 ACL 已有生理屬性和生物力學特點的認識[22-24],可為臨床 ACL 重建過程提供指導;此外,還提高了 ACL 重建的重復性和準確性,今后或可為臨床醫生在手術過程中對韌帶重建張力的實時調節和固定提供有效的判斷依據,使得手術效果得到提升。

側向力學測量的技術符合在臨床上使用關節鏡在膝關節腔體內的手術操作[25-26],同時在術前檢測增強了對患者固有生理屬性認識,有助于恢復到患者自身受傷前的狀態,減少術后風險,但實際臨床中患者 ACL 損傷前狀態未知,并且術前在健側進行 ACL 力學特性測量又會對患者造成不必要的額外損傷[27-29],因此“術前檢測,術中參考”的重建模式在醫學臨床上實施難度較大,而且提高臨床前研究的質量和前后數據對比也有利于促進從實驗室動物研究向臨床領域的轉化。因此通過本研究,也倡導對動物實驗數據及相關研究進行系統評價,這些努力都可為今后動物研究成果轉化到臨床領域提供保障[30-31]。

本文研究的局限性在于:① 由于僅保留膝關節內外側副韌帶、半月板和交叉韌帶等組織,運動的狀態是被動的,會造成韌帶承受的力偏大,測量數據數值相對偏大;② 該裝置不能用于動態連續測試,只能在固定屈曲角度進行測量,但是符合目前臨床檢測方式;③ 該研究沒有待活體羊膝關節恢復后再次進行運動測試,愈后狀況有待進一步深入研究。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

近年來,許多研究證實前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)在限制脛骨運動和穩定膝關節中具有重要作用[1-3],而膝關節損傷多伴隨 ACL 的撕裂,因此基于解剖學的單束 ACL 重建是治療 ACL 撕裂可行的方法之一[4],但在重建術中缺乏一種及時評估重建張力的系統[5-6]。先前研究表明,Hu 等[7]在脛骨骨隧道的外側進行了張力測量,但不能準確地測量重建后的韌帶張力。Rachmat 等[8]將移植物用縫合線固定在稱重傳感器上,通過滑動和鎖定裝置中骨隧道的任意位置來測量移植物的張力,顯然該方法對被測物是有損傷的。Kawaguchi 等[9]提出一種小型侵入式張力測量裝置,該裝置可在骨隧道內直接測量重建后的張力值,但膝關節運動范圍受到傳感器外接電纜的限制,無法進行任意屈曲測量,該張力測量裝置內置于 ACL 上也會對愈后產生影響。Nishizawa 等[10]所研究的微型力傳感器在 ACL 重建過程中準確測量了關節移植物內張力,但利用這種微型力傳感器檢測移植物的實際張力時,由于重建的肌腱必須牢固連接在微型力傳感器上,因此無法在實際臨床手術進行應用。

現有 ACL 重建術存在三個問題:第一,到目前為止,對于 ACL 移植物的最佳初始張緊力的判斷,仍是以臨床外科醫生的經驗作為依據,對施行 ACL 重建的臨床術后表現的判斷存在人為主觀差異[1, 11]。因此,無論是對于 ACL 重建,還是作為手術治療的結果評估和過程控制,都需要有效的量化依據來確定 ACL 移植物的最佳初始張緊力[12-13]。第二,膝關節術后檢查一直依靠臨床醫生手動評估膝關節 ACL 重建后移植物的張力,并觀察患者恢復效果。Mouton 等[14]和 Lamberto 等[15]研究表明,即使具有相同年限和經驗的外科醫生在進行 ACL 重建時移植張力都無法達到一致性,導致 ACL 手術失敗的幾率顯著增加。第三,由于目前缺乏合適的實驗設備來測量重建中韌帶的重建張力,ACL 重建后的力學特性仍然不清楚,而實際上 ACL 的生物力學檢測對于了解韌帶的功能和指導損傷的治療都有著巨大的作用。

為解決 ACL 重建術中存在的重建力學測量問題,提高膝關節恢復治療中 ACL 重建后張力的可重復性,本論文建立了具有松弛特性的側向力學測量模型,并以此設計 ACL 在線剛度測量系統,同時還提出“術前檢測,術中參考”的重建方法;通過對羊膝關節 ACL 重建前后開展測量實驗,以評估側向力學測量模型及 ACL 在線測量系統的有效性和適應性,并驗證“術前檢測,術中參考”方法的可行性,以期實現 ACL 重建側向力學的實時測量,達到幫助臨床醫生及時評估 ACL 重建后張力加載的精確性和可重復性。綜上所述,本研究或可在今后手術過程中為臨床醫生施行韌帶重建張力時進行實時調節和固定提供有效的判斷依據,從而實現有效提升手術效果的目的。

1 測量模型建立與 ACL 在線剛度測量系統設計

1.1 ACL 側向力學測量模型

臨床 ACL 重建術中檢測方法如下:首先,在脛骨隧道內固定擠壓螺釘時,一般選擇伸膝位固定,采用 44.5 N 的拉力縱向牽引韌帶,然后進行脛骨擠壓螺釘的固定。韌帶固定完畢后,在關節鏡下使用探鉤拉住韌帶肉眼檢查韌帶張力,醫生根據手感的反饋判斷韌帶的初始張緊力是否合適。在之后進行前抽屜實驗,檢查膝關節活動時的韌帶張力情況,來判斷重建術后情況。根據上述臨床檢測方法,并依據 ACL 力學特性是非線性各向同性的彈性體,需考慮韌帶的弛豫特性[16],本文建立了一個具有松弛特性的粘彈性側向力學測量模型,其側向測量力學簡化模型如圖 1 所示。

圖1

ACL 側向測量示意圖與側向力學測量模型簡化模型

Figure1.

Schematic diagram of ACL lateral measurement and simplified model of lateral mechanical measurement model

圖1

ACL 側向測量示意圖與側向力學測量模型簡化模型

Figure1.

Schematic diagram of ACL lateral measurement and simplified model of lateral mechanical measurement model

如圖 1 所示的側向力學測量簡化模型中當韌帶從原始位置從中間被拉至位移為 s 處時受力分析,如式(1)~式(3)所示:

|

|

|

其中,F1 是在 s 位移處韌帶所受到的垂直于截面方向的拉力,Ft 為側向拉力,θ 為 F1 與 Ft 的夾角,L 為拉伸在 s 位置處 ACL 長度的 1/2,L0 為脛骨和股骨間韌帶長度,通過測量在此為 L0 = 15.42 mm。

相比于未被拉伸時,F1 的計算如式(4)所示:

|

其中,F0 是韌帶的初始張緊力, 是整個拉伸過程中韌帶所受拉力的變化量,且如式(5)~(7)所示:

是整個拉伸過程中韌帶所受拉力的變化量,且如式(5)~(7)所示:

|

|

|

其中,E 為韌帶的彈性模量,E = 78.767; 為應變,A 為拉伸后的橫截面積,A0 為初始橫截面積。

為應變,A 為拉伸后的橫截面積,A0 為初始橫截面積。

由先前研究可知,在韌帶拉伸階段,韌帶的彈性模量 E 變化不大,因此可認為在整個過程近似不變[17]。綜上如式(1)~式(7)所示,可以得到韌帶的初始張緊力 F0 與側向拉力 Ft 之間的關系,如式(8)所示:

|

由于韌帶粘彈性,韌帶在被張緊后會進入一個松弛狀態。因而,需要在如式(8)所示內容中考慮松弛力的影響,在此引入軟組織松弛歸一化模型[18],如式(9)所示:

|

其中,t 為松弛時間,由力松弛實驗可得此系數 a = ? 0.040 2,b = 1.120 8,把式(9)代入如式(8),得到松弛補償后的初始張緊力與側向拉力的關系,如式(10)所示:

|

其中,側向拉伸位移為 s = 2.3 mm,測量時間為 t = 600 s,試件截面積為 A0 = 29.64 mm2。

1.2 ACL 在線剛度測量系統設計

膝關節腔作為實際臨床重建手術的環境,它腔內空間小、操作空間有限。為了能使 ACL 在線剛度測量系統能方便伸入患者膝關節內完成檢測。因此需要 ACL 在線剛度測量系統有沿直線運動的能力,且能夠使探鉤具有旋轉能力避讓其余組織保證鉤住 ACL 完成測量。依據上述思路,結合整體結構的小型化,并兼顧維修、清潔便利和整體美觀,由此完成對 ACL 在線剛度測量系統機械部分設計,如圖 2 所示。

圖2

ACL 剛度在線測量系統機械部分示意圖

Figure2.

Schematic diagram of mechanical part of ACL on-line stiffness measurement system

圖2

ACL 剛度在線測量系統機械部分示意圖

Figure2.

Schematic diagram of mechanical part of ACL on-line stiffness measurement system

該裝置由拉壓傳感器、直線運動部分、旋轉運動部分三大部分組成。通過 2 自由度的方式實現整體裝置的運動,部件之間采用移動轉動副(prismatic pair and rotating pair,PR)的直角坐標結構,該 PR 結構具有高剛度、運動相對獨立、無耦合和運動學求解簡單等特點。在該裝置中使用串聯部件的形式,同時在直線移動的部件設計三個均勻分布在外徑輪廓上的圓形凹槽配合導向外殼,以提高穩定性和減小摩擦阻力,保證拉壓傳感器能測量韌帶的反作用力。在導向座凹槽內還留有走線孔,這種一體化集成式設計在提高運動穩定性的同時還方便線材的布置。

在該 ACL 在線剛度測量系統中通過導向絲杠結構,將伺服電機 1 的旋轉運動轉化為導向絲杠的旋轉,再通過導向座和導向外殼導軌的旋轉限制,將旋轉運動轉化為水平進給運動,使得末端的探鉤伸出至患者膝關節內部。為減小空間,使控制旋轉的伺服電機 2 內置在導向電機倉內,利用半聯軸結構使得前部探鉤與探鉤基座相連。在手術醫生通過關節鏡觀察下確認韌帶已經被 ACL 在線剛度測量系統的探鉤鉤到后,伺服電機 2 停止,進給伺服電機 1 反向旋轉,使得探鉤拉緊并逐步增加對 ACL 的拉力。測量膝關節韌帶剛度時,該傳感結構需同時測得韌帶的反作用力和韌帶的變形。ACL 在線剛度測量系統具體設計參數指標,如表 1 所示。

ACL 在線剛度測量系統的電氣控制部分主要執行完成伺服電機的驅動、力傳感器的信號采集和伺服電機編碼信號的采集等功能。執行系統構成,如圖 3 所示,該系統包括上位機界面、運動控制器和執行層。控制模塊主要由嵌入式運動控制板組成,承擔操作的計算工作,包括位置檢測信號、通信和運動控制等,它從檢測系統獲取環境信息,然后進行決策操作,并將控制數據發送給執行層。中央控制器采用 GTC-RC800(GTC-RC800-03,Googol Inc.,中國)系列運動控制器(簡稱:Googol 運動控制器)的計算機編程語言功能庫和微軟動態鏈接庫來實現高階控制功能,并利用該功能創建上位機界面,上位機發送指令給 Googol 運動控制器控制裝置運動,同時還承擔著 ACL 剛度測量系統的大量實時計算工作。執行層的電機編碼器信號和力傳感器信號均可反饋到運動控制器上,Googol 運動控制器再傳送到上位機界面顯示。通信模塊,上位機與控制器之間采用以太網(Ethernet)實現信息傳輸,Googol 運動控制器和執行層之間采用串口 RS232 實現通信。然后,在軟件程序內將測試中所獲得位移、側向拉力和時間信息,利用如式(1)~式(10)所示的計算模型在控制器中進行運算,運算結果實時反饋到上位機界面,為進行 ACL 重建的手術醫生提供實時參考。

圖3

ACL 在線剛度測量系統控制示意圖

Figure3.

The chart of ACL on-line stiffness measurement system

圖3

ACL 在線剛度測量系統控制示意圖

Figure3.

The chart of ACL on-line stiffness measurement system

ACL 在線剛度測量系統中核心硬件選型如下:伺服電機(RE-13,MAXON Inc,瑞士)、拉壓傳感器(T302,上海久制傳感儀器有限公司,中國)、伺服驅動器(ACJ-005-18,Copley Inc,美國)、其余如圖 2 所示零部件均使用 SolidWorks v2017(Dassault Systèmes Inc.,法國)進行設計。

2 實驗與結果

2.1 實驗樣本制備與術中重建

為開展 ACL 側向力學在線測量實驗,本文選取 20 個月齡為 6 個月的內蒙古錫林郭勒羊膝關節作為實驗樣本。實驗樣本均同批來自于同一家肉類加工廠(該加工廠遵循《肉類加工廠衛生規范》),并確認所有實驗樣本沒有膝關節疾病病史。所有實驗樣本依據《實驗動物保護與應用指南》進行實驗制備:剔除羊膝關節后 2 h 之內,將樣品用浸濕的雙層紗布包好,放在 ? 20℃ 的冰柜保存。實驗前,將羊膝關節在室溫下解凍,并用 0.9% 的生理鹽水保持樣品表面濕潤,剔除膝關節周圍軟組織,保留膝關節內外側副韌帶、交叉韌帶等組織。實驗樣本的術中重建過程如下:將在室溫下解凍新鮮羊膝關節標本中的跟腱組織完整取下,然后用編織縫線按照常規手術方法處理肌腱兩端,為減少系統誤差將肌腱統一制作為直徑 5 mm,長度 70 mm 的試件,編織完畢給予其 20 N 預張力、時間 15 min,在標本制備和檢測過程中,所有標本均用 0.9% 生理鹽水溶液保持濕潤。所有脛骨、股骨均用直徑 6 mm 的移植物隧道和 25 mm 長的空心鉆頭在 4 mm 的尖端導向銷鉆取骨隧道,由于羊膝關節腔體空間較小,可提供的手術可操作空間有限,故本研究中采用前外側入路,對膝關節 ACL 進行單束重建,如圖 4 所示。

圖4

組織剔除與樣本制備

Figure4.

Tissue removing and specimen preparation

圖4

組織剔除與樣本制備

Figure4.

Tissue removing and specimen preparation

2.2 ACL 在線剛度測量系統的誤差分析

為分析 ACL 在線剛度測量系統的測量性能的可靠性,本文分別開展了 ACL 在線剛度測量系統的拉力測量 Ft 精度和位移 s 精度分析實驗。首先,將該系統垂直安裝在拉力試驗機的夾具上,由控制系統的計算機發送位移指令,同時記錄拉力試驗機和 ACL 在線剛度測量系統在給定 20 組位移和力數值下進行檢測的數據,探鉤位移以 0.22 mm 增量,測量 20 組數據;然后,將該裝置固定在標準位移傳感器上,并由控制系統的計算機發出指定的位移指令,以 1.75 mm 為增量,測量 20 組數據;與實際拉力、位置的對比計算,得到所測張力平均誤差為(? 2.3 ± 0.04)%,位移誤差為(1.5 ± 1.8)%,滿足力學檢測測試需求,對應的誤差曲線圖,如圖 5 所示。

圖5

ACL 在線剛度測量系統的力、位移精度誤差曲線圖

Figure5.

Error curve of force and displacement accuracy for ACL on-line stiffness measurement system

圖5

ACL 在線剛度測量系統的力、位移精度誤差曲線圖

Figure5.

Error curve of force and displacement accuracy for ACL on-line stiffness measurement system

2.3 羊膝關節生物力學數據采集與重建流程

單束 ACL 重建術前,需對本文選取 20 個月齡為 6 個月的健康綿羊膝關節進行膝關節穩定性評估。由于在膝關節屈曲范圍 0°~90° 時 ACL 是起主要約束作用,臨床研究上通常采取 0°~90° 范圍內幾個點來測量韌帶的生物力學[2-3],故取屈曲 30°、60° 和 90° 進行膝關節前向穩定性的力學測試,取屈曲度 30°、45° 和 60° 進行內旋穩定性力學測試和外旋穩定性力學測試。穩定性評估系統參考美國匹茲堡大學機器人力學測試系統(universal force-moment sensor,UFS)搭建[19],該 UFS 系統由機械臂 UR-5(Universal Robot Inc.,丹麥)、六維力傳感器(Mini45,ATI Inc.,美國)和固定架組成。在術前穩定性測試后,割斷全部 20 個健康綿羊膝關節的 ACL,將羊膝關節樣本平均分為兩組,進行前外側入路單束 ACL 重建手術。

第一組(醫生常規檢測組),依據常規手術設置平均正常初始張緊力為(60 ± 29)N[4],重建中其松緊程度僅通過手術醫生通過探溝的手感反饋,同時根據肉眼判斷韌帶被探溝拉開的松動情況,重建后進行前抽屜實驗,檢查膝關節活動時的韌帶張力情況以完成測試。

第二組(應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組),在術前將羊膝關節固定在平臺上屈曲角度分別為 30°、45°、60° 和 90°,進行了術前的生物力學檢測,為了保證 ACL 在線剛度測量系統與膝關節間保持相對穩定,故把 ACL 在線剛度測量系統固定在輔助機器人(LR Mate 200id,FANUC Inc.,日本)上對術前 ACL 進行測量,并通過模型計算后作為后期重建實驗中移植韌帶力學數據的參考,如表 2 所示。在術中實時對重建后的韌帶剛度進行調節,以達到最佳移植剛度后進行固定,側向拉伸位移 s = 2.3 mm,測量時間 t = 600 s,需要在術中重建剛度滿足如表 2 所示參考數值,且只有在重建的力學特性達到參考數值的平均數范圍才認為該組有效。

在對第一、二組的羊膝關節進行前外側入路 ACL 重建后,在屈曲 30°、60° 和 90° 時,讓 UFS 系統以速率 5 mm/min 加載 50 N 的脛骨前向作用力,進行膝關節前向穩定性力學測試;而在分別固定屈膝 30°、45° 和 60° 時,設置 UFS 系統參數為 2.0 N·m 的脛骨內、外旋扭矩,同時限制其他方向的自由度進行內旋穩定性力學測試和外旋穩定性力學測試,上述實驗測試圖如圖 6 所示。

圖6

羊膝關節生物力學數據采集與重建過程

Figure6.

Biomechanical data acquisition and reconstruction of goat knee joint

圖6

羊膝關節生物力學數據采集與重建過程

Figure6.

Biomechanical data acquisition and reconstruction of goat knee joint

測試數據統計分析采用 SPSS 18.0(IBM Inc. 美國)進行,以均數 ± 標準差表示。兩組標本術前與術后穩定性比較采用成組配對樣本 t 檢驗和單因素方差分析,P < 0.05 為差異有統計學意義。

2.4 實驗結果

從力學測試結果發現,第一組(醫生檢測組)術后膝關節前向穩定性高于術前,與術前測試對比差異具有統計學意義(P < 0.05);第二組(應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組),術后膝關節前向穩定性高于術前,與術前測試對比差異具有統計學意義(P < 0.05);醫生檢測組和應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組,兩組間對比差異不具有統計學意義(P > 0.05);應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的前向穩定性保持在屈曲 30° 時為(3.84 ± 0.32)mm;醫生檢測組,位移為(3.53 ± 0.27)mm;屈曲 60° 時,應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的前向穩定性增加到(3.95 ± 0.29)mm,醫生檢測組位移為(3.64 ± 0.37)mm;屈曲 90° 時,應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的前向穩定性保持在(4.00 ± 0.35)mm,醫生檢測組位移為(3.51 ± 0.36)mm。該研究發現,應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組的實驗數值更接近術前檢測的膝關節檢測數值,如表 3 所示。

應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組和醫生檢測組術后膝關節內、外旋穩定性均高于術前,并且醫生檢測組與術前檢測對比差異具有統計學意義(P < 0.05);應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組,術后膝關節內、外旋穩定性高于術前測試差異具有統計學意義(P < 0.05);應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組與醫生檢測組兩組間對比差異不具有統計學意義(P > 0.05)。應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組,在膝關節屈曲 30°、45° 和 60° 時,膝關節內旋角度分別為 38.3° ± 3.11°、41.7° ± 2.89°和 39.58° ± 3.07°;膝關節外旋角度分別為 15.70° ± 1.96°、17.40° ± 3.55°和 7.10° ± 3.01°;醫生檢測組,在膝關節屈曲 30°、45° 和 60° 時,膝關節內旋角度分別為 35.5° ± 2.71°、35.8° ± 4.91°和 36.1° ± 4.12°;膝關節外旋角度分別為 13.80° ± 1.93°、14.80° ± 1.81°和 17.80° ± 1.95°。通過兩組數據可發現應用 ACL 在線剛度測量系統檢測組膝關節內、外旋轉角度均也接近術前膝關節檢測數值,如表 4 和表 5 所示。

3 討論與結論

本論文建立具有松弛特性的側向力學測量模型,設計 ACL 在線剛度測量系統,提出“術前檢測,術中參考”的重建模式,并在綿羊膝關節 ACL 重建過程中進行實驗驗證。在對 20 個羊膝關節進行測試后,實驗結果表明,研制的 ACL 在線剛度測量系統能夠準確、及時反應膝關節 ACL 的生物力學,建立的側向力學測量模型可以準確表達力學測量結果。

通過對羊膝關節的前外側入路 ACL 重建術實驗表明,本文提出系統可以在術中協助醫生完成 ACL 重建張力設置,具有良好的實時反饋效果。ACL 在線剛度測量系統實現了在狹窄膝關節腔內對 ACL 重建進行生物力學測量,測量過程沒有對被測量組織和骨骼等組織造成損傷[20],且由于從側向對 ACL 進行測量,因此不需要考慮移植物必須與測量裝置牢固相連的問題[21]。“術前檢測,術中參考”在一定程度上減少了移植體張力因素導致的重建缺陷,通過量化 ACL 移植剛度改善重建質量,增強了對患者術前 ACL 已有生理屬性和生物力學特點的認識[22-24],可為臨床 ACL 重建過程提供指導;此外,還提高了 ACL 重建的重復性和準確性,今后或可為臨床醫生在手術過程中對韌帶重建張力的實時調節和固定提供有效的判斷依據,使得手術效果得到提升。

側向力學測量的技術符合在臨床上使用關節鏡在膝關節腔體內的手術操作[25-26],同時在術前檢測增強了對患者固有生理屬性認識,有助于恢復到患者自身受傷前的狀態,減少術后風險,但實際臨床中患者 ACL 損傷前狀態未知,并且術前在健側進行 ACL 力學特性測量又會對患者造成不必要的額外損傷[27-29],因此“術前檢測,術中參考”的重建模式在醫學臨床上實施難度較大,而且提高臨床前研究的質量和前后數據對比也有利于促進從實驗室動物研究向臨床領域的轉化。因此通過本研究,也倡導對動物實驗數據及相關研究進行系統評價,這些努力都可為今后動物研究成果轉化到臨床領域提供保障[30-31]。

本文研究的局限性在于:① 由于僅保留膝關節內外側副韌帶、半月板和交叉韌帶等組織,運動的狀態是被動的,會造成韌帶承受的力偏大,測量數據數值相對偏大;② 該裝置不能用于動態連續測試,只能在固定屈曲角度進行測量,但是符合目前臨床檢測方式;③ 該研究沒有待活體羊膝關節恢復后再次進行運動測試,愈后狀況有待進一步深入研究。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。