脊髓電刺激(SCS)治療慢性疼痛以一種開環的方式植入,植入后刺激參數一般保持不變。為了避免電極位置變化引起刺激強度不足或過度刺激,可以利用 SCS 電極記錄的誘發復合動作電位(ECAP)作為反饋信號,來調整刺激參數。本文建立了 SCS 同步記錄 ECAP 的仿真模型,并研究 ECAP 波形與脊髓背側柱(DC)纖維興奮程度之間的關系。通過 SCS 有限元仿真模型和感覺纖維多房室電纜模型的耦合計算 SCS 作用下由膜電流引起的單纖維動作電位(SFAP),將 SFAP 疊加獲得電極上記錄的差分形式的 ECAP 信號。仿真結果表明 ECAP 中不同的波谷對應著不同直徑的感覺纖維,由波谷位置和幅值可以判斷 DC 纖維興奮程度。不超過 10% DC 纖維興奮時的 ECAP 波谷對應著大直徑感覺纖維,20% 及以上 DC 纖維興奮時出現慢傳導的波谷,對應著小直徑感覺纖維,且 DC 纖維興奮程度越高,波谷幅值越大,但大直徑纖維對應的波谷幅值保持不變。本文建立的 SCS 同步采集 ECAP 仿真模型可以模擬 ECAP 信號并由波谷位置和幅度判斷 DC 纖維興奮程度,進而判定刺激強度過小、適當或過大,為基于 ECAP 的閉環 SCS 在未來的臨床應用提供理論依據。

引用本文: 張廣浩, 張丞, 吳昌哲, 霍小林. 脊髓電刺激誘發復合動作電位仿真研究. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(2): 232-240. doi: 10.7507/1001-5515.202007016 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

脊髓電刺激(spinal cord stimulation,SCS)作為一種安全有效的神經調控方法,已被用于治療多種類型的慢性疼痛,尤其是難治性慢性疼痛[1]。Melzack 等[2]在 1965 年提出的“閘門控制理論”認為脊髓存在控制疼痛信號傳達到大腦的通路。如果對脊髓進行電刺激可以激活疼痛抑制纖維并阻滯疼痛信息的傳遞通道,從而達到緩解或治療疼痛的目的。

由于人體在體位發生變化時脊髓在蛛網膜下腔中發生位移從而改變了電極與刺激靶區之間的距離,造成 SCS 的刺激強度不足或者強度過大,使得大部分患者在體位變化過程中對刺激感到不適。為了使刺激適應體位變化,出現了基于加速度計的閉環 SCS 系統,該系統可采集電極位置變化,自動調整輸出電流幅度,臨床試驗結果表明 80.3% 的患者在位置變化時舒適性增加[3]。SCS 引起的脊髓感覺纖維興奮能夠起到鎮痛的作用,而基于加速度計的閉環刺激系統的輸出并不隨感覺纖維興奮性而實時改變。為了調整刺激大小,患者需要通過遠程控制改變刺激幅度,降低刺激過大或不足的可能性,但是存在治療效果減弱的風險[4]。為了解決這些問題,可以在體實時記錄 SCS 工作時的誘發復合動作電位(evoked compound action potential,ECAP)[5-6]。臨床試驗記錄的脊髓 ECAP 呈三相形狀,包括一個正峰、緊接著的一個尖銳負峰和結尾的第二個正峰,傳導速度在 37~82 m/s 之間[7-9]。對每一個刺激脈沖,ECAP 可反映其引起的感覺纖維興奮程度,進而改變 SCS 的疼痛覆蓋區。開環系統中 ECAP 可以用來確定最佳的刺激參數,但是并不能用來自動調整刺激電流并維持靶區感覺纖維的興奮狀態。在閉環系統中,以 ECAP 測量值與 ECAP 設定值之間的差值最小為目標,自動調整刺激電流使脊髓靶區感覺纖維興奮程度保持在適當范圍內,實現穩定有效的鎮痛作用。在使用 ECAP 閉環 SCS 和開環 SCS 進行對比實驗的臨床研究中,結果顯示 ECAP 閉環 SCS 能夠使更多患者的疼痛緩解 50% 以上[10-11]。

雖然能夠在脊髓上記錄 SCS 引起的 ECAP,但是并不能輕易推斷出 ECAP 是哪些軸突興奮引起的。患者解剖結構、刺激參數等因素均可影響 ECAP 的起源,進而影響著 ECAP 信號的波幅、波形等性質,因此理解 ECAP 的起源可以幫助優化閉環 SCS 系統的臨床功效。目前,計算機仿真模型常用來研究解剖結構和刺激參數對于 SCS 感覺纖維興奮性的影響。SCS 及其引起的感覺纖維興奮性仿真模型一般包括兩大部分研究內容,神經纖維對刺激響應的多房室電纜模型和電刺激引起的脊髓內電位分布的有限元仿真模型。多房室模型一般是建立在 HH 模型[12]和電纜方程[13]的基礎之上,使用 MATLAB 等編程語言實現或者是使用 Neuron 軟件[14]建立模型進行仿真。有限元仿真模型多采用 COMSOL、ANSYS 等軟件結合脊髓解剖結構分析脊髓內感覺纖維對脊髓刺激的響應。Holsheimer 等[15]的仿真模型研究表明 SCS 主要激活的是軟脊膜下方 0.2~0.25 mm 范圍內的背側柱 Aβ 纖維,纖維直徑大于等于 10.7 μm。Lee 等[16]在仿真模型中研究了刺激脈寬對于神經元響應的影響。Laird 等[17]建立了脊髓 ECAP 產生的仿真模型。Lempka 等[18]研究了 kHz 級別的高頻 SCS,結果表明高頻刺激可能不會造成背側柱或背側神經根的直接興奮或傳導阻滯,并提示 kHz 級別的高頻刺激需要新的機制來解釋其治療作用。Parker 等[19]建立的電刺激產生 ECAP 的仿真模型在動物(羊)實驗中得到了較好的驗證。Durá等[20]基于人體磁共振圖像建立了 SCS 仿真模型,研究了電極極性對于治療效果的影響。總之,SCS 仿真模型是閉環 SCS 研究中的重要組成,可以指導刺激參數的選擇[21],也為閉環系統的構建提供支持。現有研究多集中在電極位置對于 ECAP 的影響,但并未深入研究刺激強度、ECAP 波形與脊髓白質纖維興奮性三者之間的關系。

本文目的在于利用計算機模擬 SCS 同步記錄 ECAP,分別利用有限元模型和感覺纖維的多房室模型計算脊髓中的電位分布和單個神經纖維發放動作電位的特性,并將二者耦合獲得電極上記錄到的 ECAP。根據仿真結果分析刺激強度、ECAP 波形與神經纖維興奮性之間的關系,為基于 ECAP 的閉環 SCS 系統未來的臨床應用提供依據。

1 材料與方法

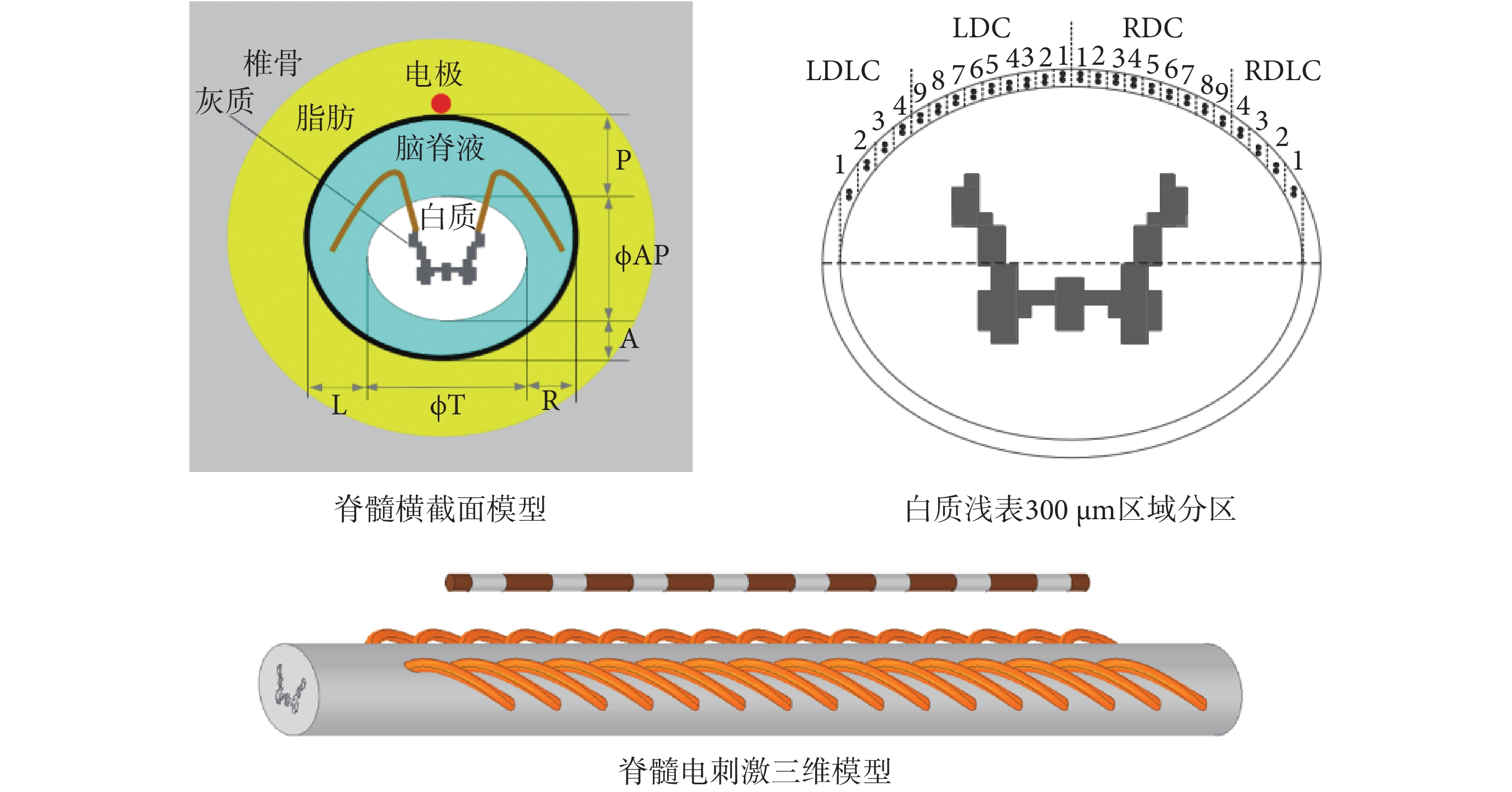

1.1 脊髓的容積導體模型

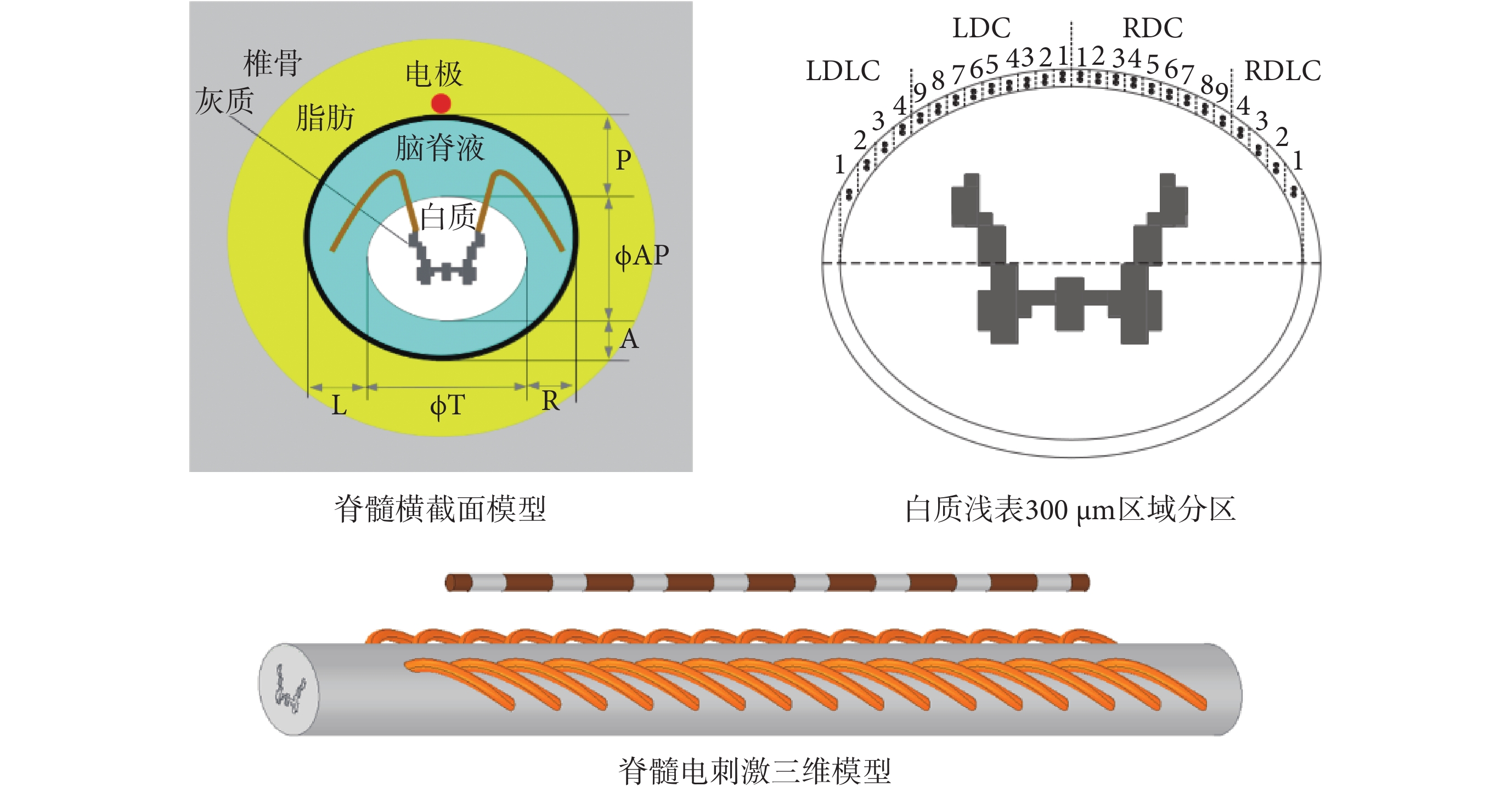

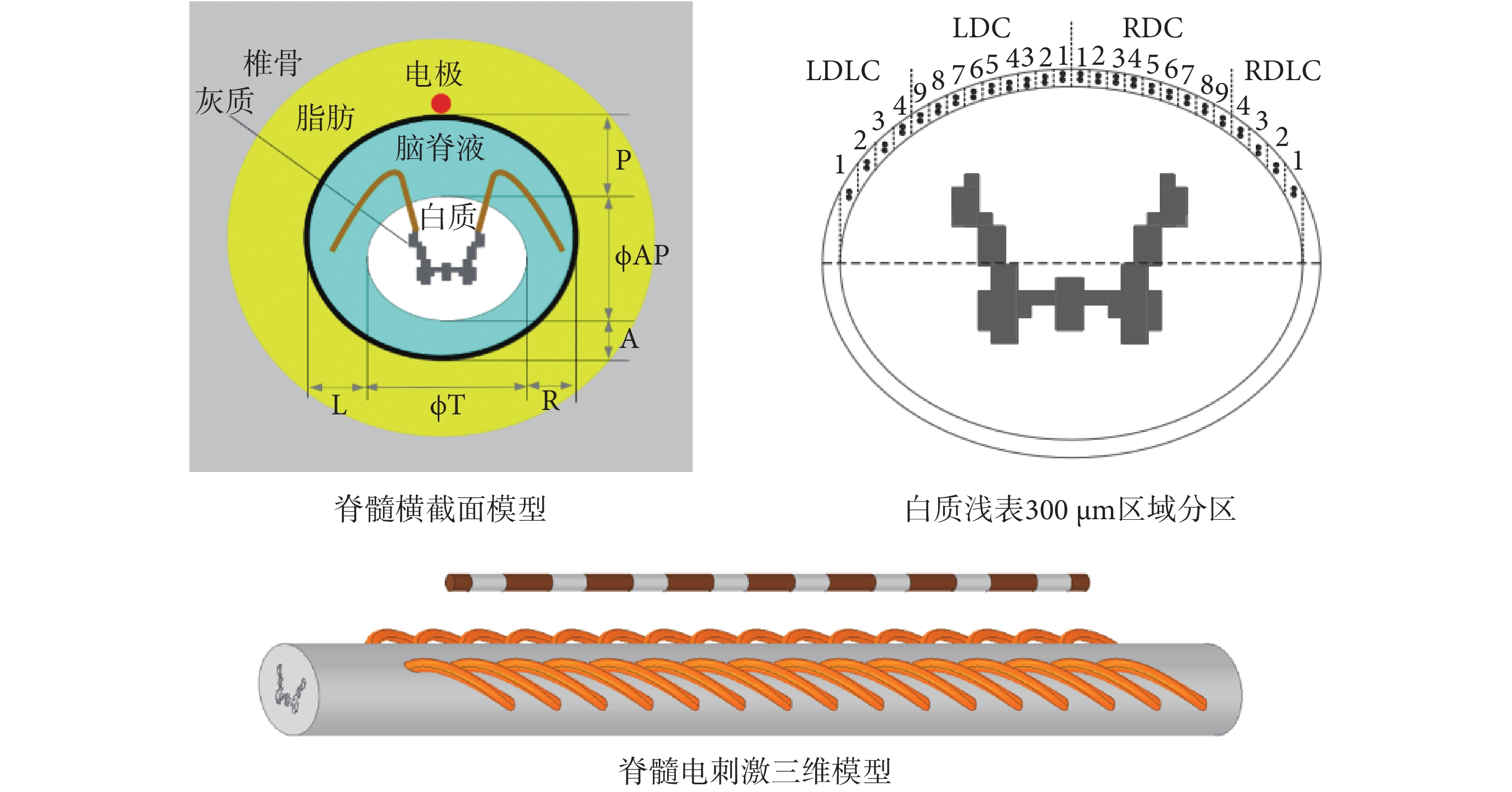

本文構建了以脊髓 T10 節段為中心的三維容積導體模型,如圖 1 所示。該模型幾何參數來自于一項人體脊髓磁共振成像研究,該研究包括 15 個志愿者,年齡 20~40 歲,采集圖像時所有被試均處于俯臥位,該研究通過艾克斯-馬賽大學倫理委員會審查并與受試者簽訂了知情同意書[22]。由 T10 節段中心處橫截面圖像獲取的幾何參數包括:白質前后徑(AP = 6.6 mm),白質左右徑(T = 8.4 mm),硬脊膜到脊髓腹側距離(A = 1.8 mm),硬脊膜到脊髓背側距離(P = 4 mm),硬脊膜到脊髓左側距離(L = 3 mm)和硬脊膜到脊髓右側距離(R = 2.4 mm)。由于 SCS 影響的纖維集中在軟脊膜下方 300 μm 范圍內的淺表位置[23],在白質最外側建立一個厚度為 300 μm 且與白質橢圓同心的橢圓環薄層,只研究該橢圓環上半部的神經纖維對于 SCS 的響應。沿圓周方向將半橢圓環分割為 26 個區域,每個區域的 x 軸方向長度為 300 μm。與 x 軸距離在 0~2.7 mm 范圍內的區域是脊髓背側柱(dorsal column,DC)纖維,與 x 軸距離在 2.7~3.9 mm 范圍內的區域是脊髓背外側柱(dorsal lateral column,DLC)纖維。脊髓中線左側區域標號為 LDC1-LDC9、LDLC4-LDLC1,脊髓中線右側區域標號為 RDC1-RDC9、RDLC4-RDLC1。依據以上數據在 ANSYS 中構建脊髓橫截面模型,通過拉伸得到灰質、白質、腦脊液的三維模型。然后添加厚度為 0.3 mm 的硬脊膜[24]、厚度為 4 mm 的脂肪層以及厚度為 10 mm 的椎骨[25]。通過 LDC1-LDC9、LDLC4-LDLC1、RDC1-RDC9、RDLC4-RDLC1 這 26 個小區域的中心做平行于脊髓長軸(z 軸)的直線,將這 26 條直線近似為每個小區域內感覺纖維的解剖學路徑。模型還包含了脊髓背側神經根模型,背側神經根具有三維路徑,以 45° 角進入脊髓[26],模型共 16 對神經根,間距為 3 mm。容積導體模型尺寸為 45 mm(x)× 42 mm(y)× 80 mm(z)。各組織的電導率如表 1 所示[20, 27-28]。圓柱形導聯緊貼硬脊膜,導聯直徑為 1.3 mm,電極材料為鉑銥合金(Pt 90%,Ir 10%),電極長度為 3 mm,相鄰電極之間為絕緣區,長度為 4 mm,兩端絕緣區長度為 1.5 mm[20]。

圖1

SCS 仿真模型

Figure1.

Simulation model of spinal cord stimulation

圖1

SCS 仿真模型

Figure1.

Simulation model of spinal cord stimulation

本文使用直流傳導模型進行計算,在模型外邊界施加狄利克雷邊界條件(絕緣),設置底端電極為刺激電極,在刺激電極表面施加電流激勵,大小為 1 mA,倒數第二個電極表面電壓設為 0。采用自適應網格,計算 26 條直線上的電位分布。

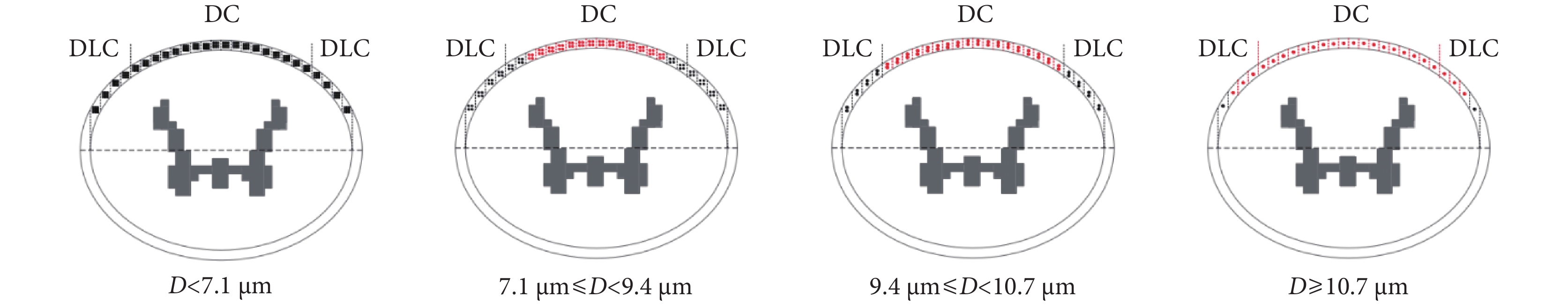

1.2 感覺纖維的多房室電纜模型

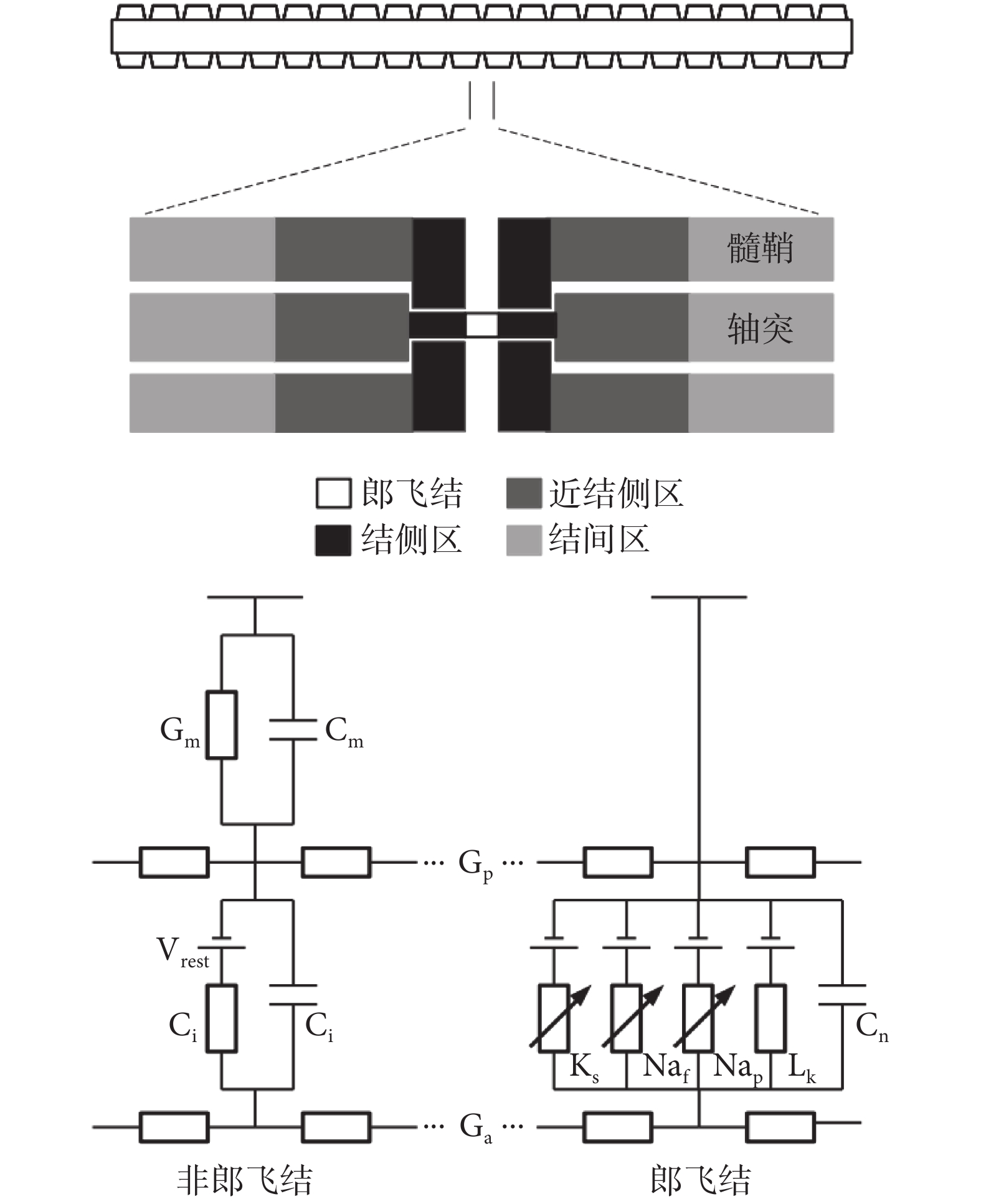

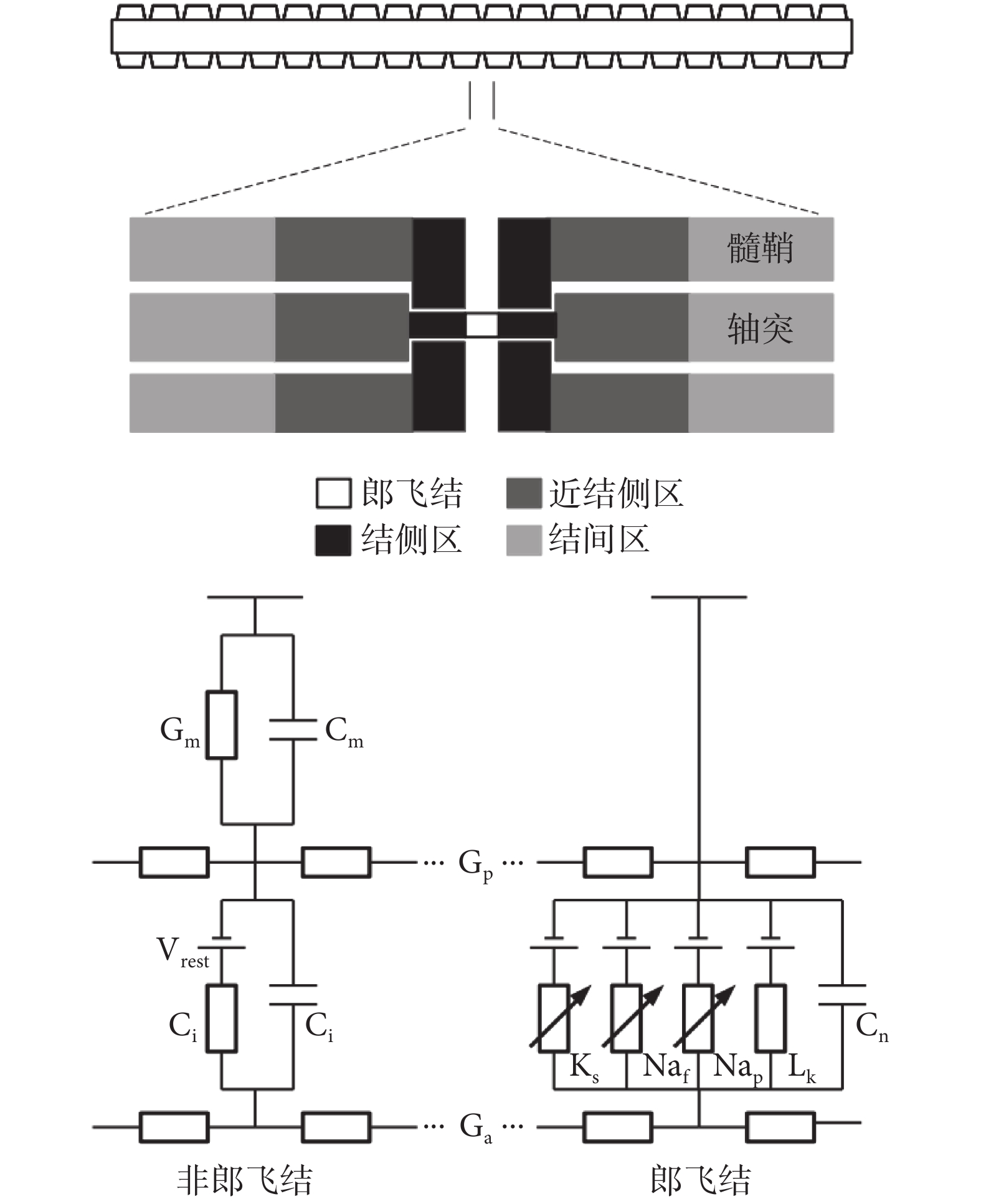

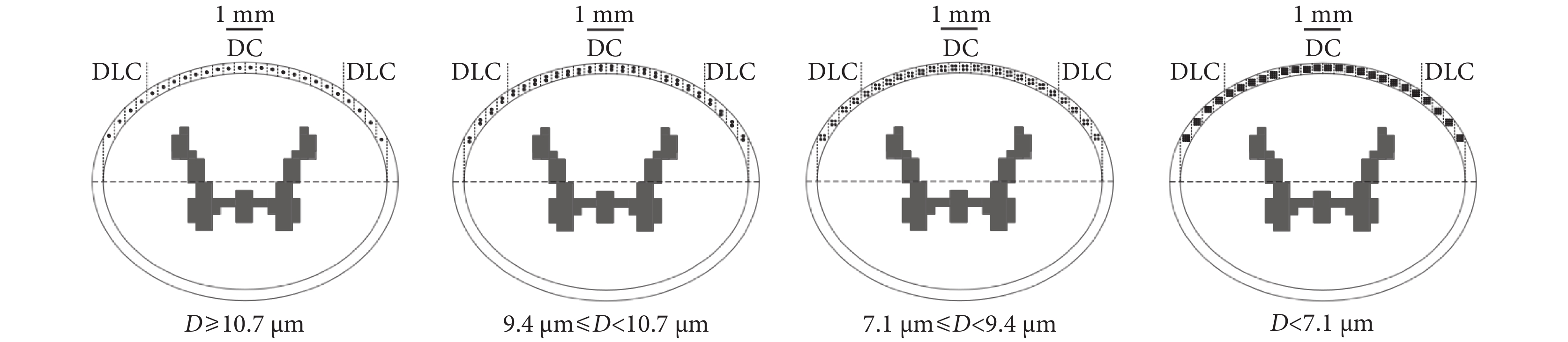

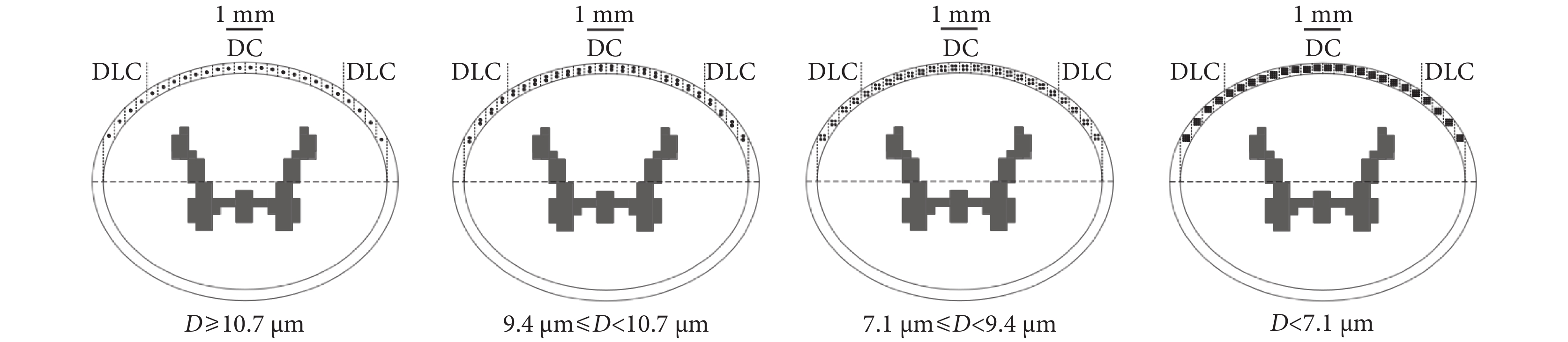

本文基于 McIntyre 等[29]的哺乳動物神經纖維模型,建立脊髓感覺纖維的多房室電纜模型,如圖 2 所示,模型包括郎飛結、結側區、近結側區和結間區。感覺纖維模型長度為 80 mm。基于人體脊髓形態學數據,將感覺纖維直徑 D 分為 D ≥ 10.7 μm、9.4 μm ≤ D < 10.7 μm、7.1 μm ≤ D < 9.4 μm 和 D < 7.1 μm 共 4 個組別,將每個組別纖維直徑采用中值替代,分別為 11.5、10.0、8.7、5.7 μm。由脊髓的容積導體模型仿真結果中導出過 26 條直線上的電位,計算得到每條直線上的二階電位梯度,進而得到由 SCS 引起的每個郎飛結的注入電流[30]:

圖2

感覺纖維的多房室電纜模型

Figure2.

Multi-compartment model of sensory fibers

圖2

感覺纖維的多房室電纜模型

Figure2.

Multi-compartment model of sensory fibers

|

式中,Ga 為相鄰兩個郎飛結之間的電導,Ve(n)為第 n 個郎飛結處的膜外電位。

使用 NEURON 軟件模擬感覺纖維刺激,刺激脈寬 210 μs,時間步長 0.001 ms,觀察倒數第二個郎飛結處是否能夠產生動作電位,以及產生動作電位時的膜電流。

1.3 計算單個纖維產生的電位分布

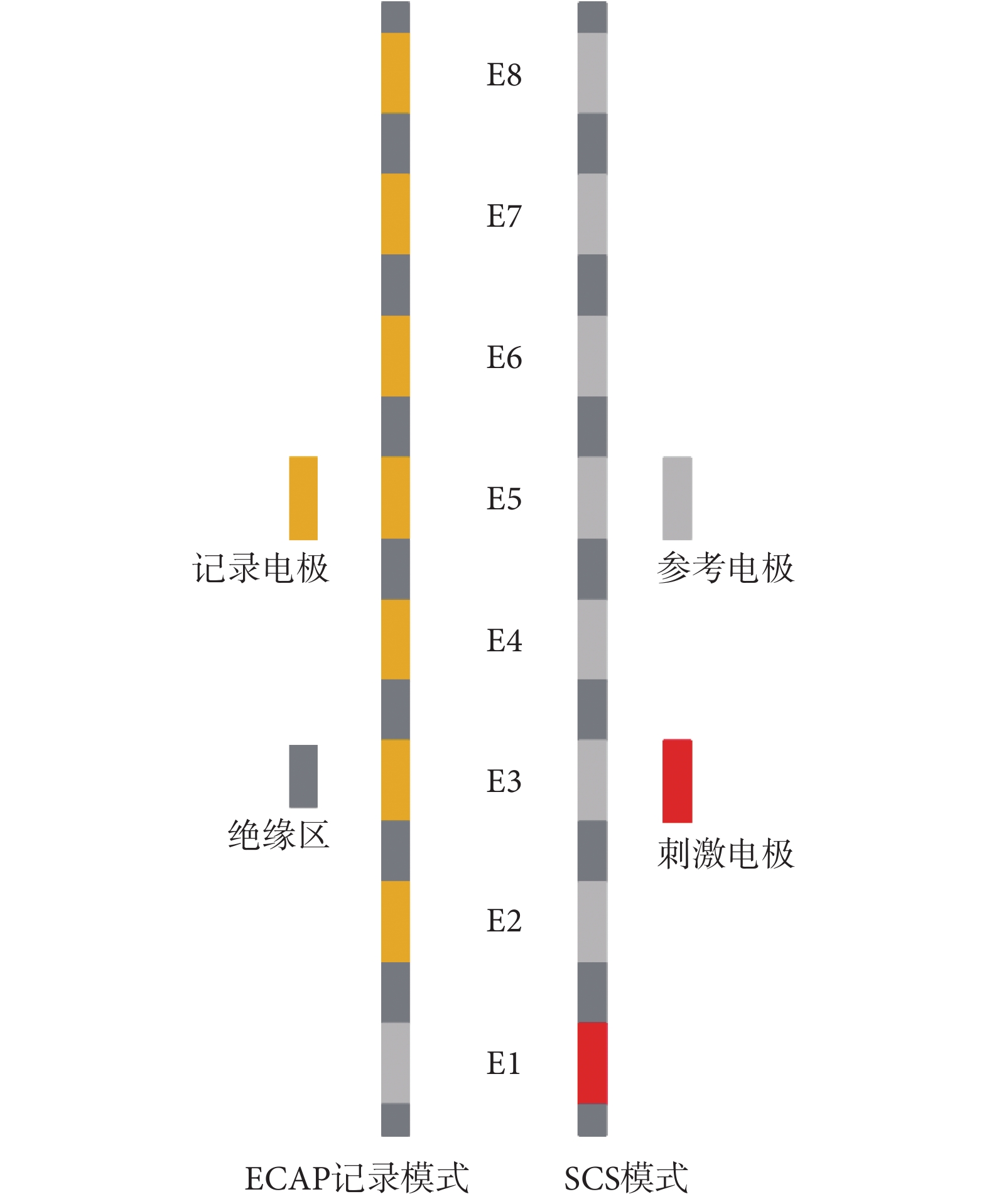

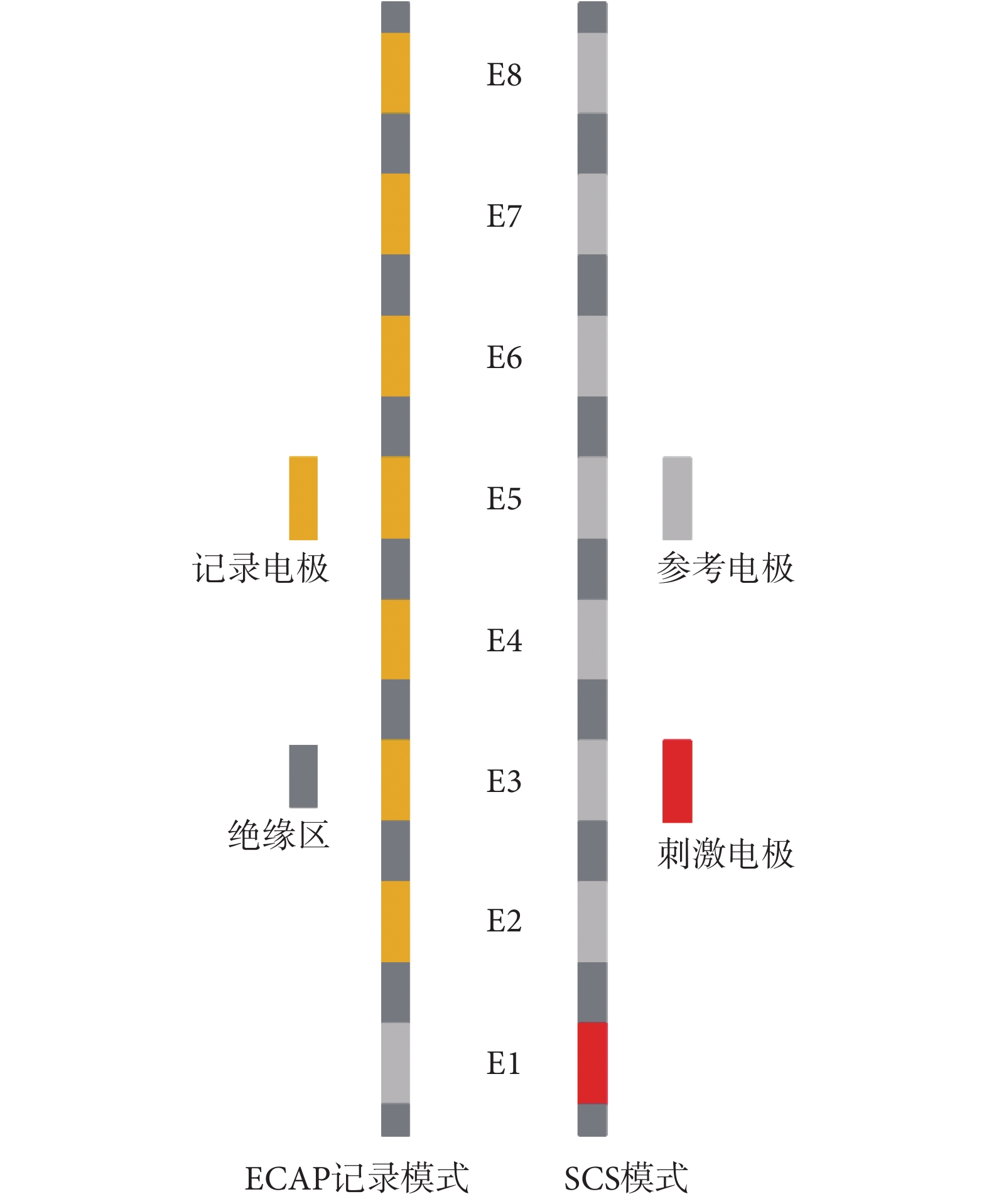

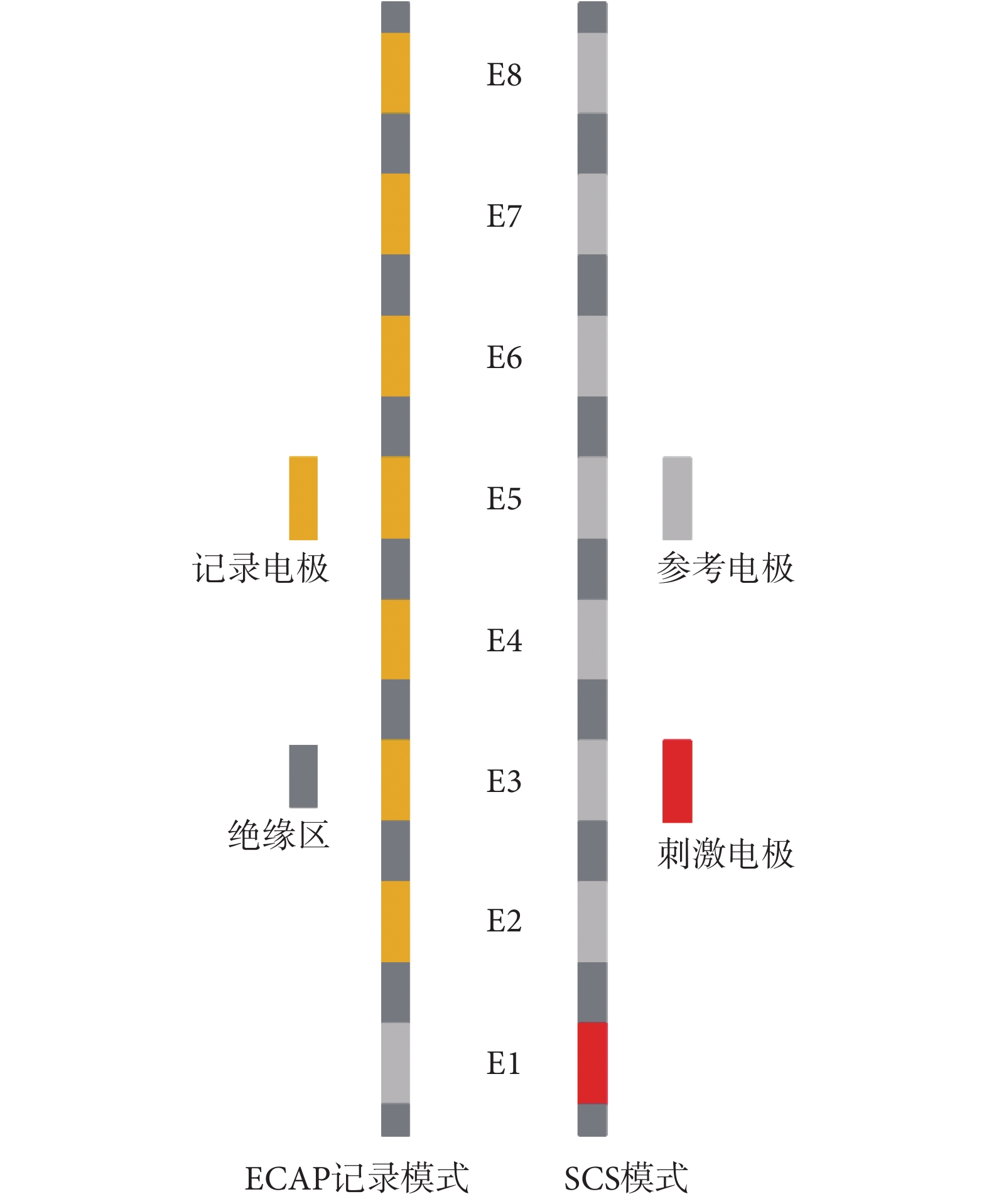

ECAP 由所有感覺纖維產生的單纖維動作電位(single fiber action potential,SFAP)疊加而成,記錄通常采用三電極模式,即正電極、負電極和參考電極。刺激電極和記錄電極的配置如圖 3 所示,將 E2 設為參考電極,E8 和 E7 分別為正、負記錄電極。為了模擬 SFAP,利用互易定理計算由 SCS 引起的神經興奮及其在記錄電極上產生的隨時間變化的電壓信號[31]。首先在電極 E8 表面使用 1 mA 單位電流源,參考電極上電位為 0 V,最外層邊界為絕緣,對模型進行求解獲得 26 個區域內感覺纖維上的電位分布。針對 LDC1 區域內直徑 10 μm 纖維,計算每個郎飛結上的電位 Ve(n)。然后將郎飛結興奮時的膜電流 im 作為電流源,利用公式 Vr = Ve(n)× im/1 mA 計算記錄電極上的電位。所有郎飛結膜電流在電極上產生的電位進行疊加獲得 E8 和參考電極記錄的雙電極 SFAP。對于電極 E7 重復這個過程,得到 E7 和參考電極記錄的雙電極 SFAP。將兩個雙電極 SFAP 相減得到差分形式的 SFAP。同理可獲得各區域內各種直徑感覺纖維差分形式的 SFAP。

圖3

電極模式

Figure3.

Electrodes configurations

圖3

電極模式

Figure3.

Electrodes configurations

1.4 ECAP 的計算

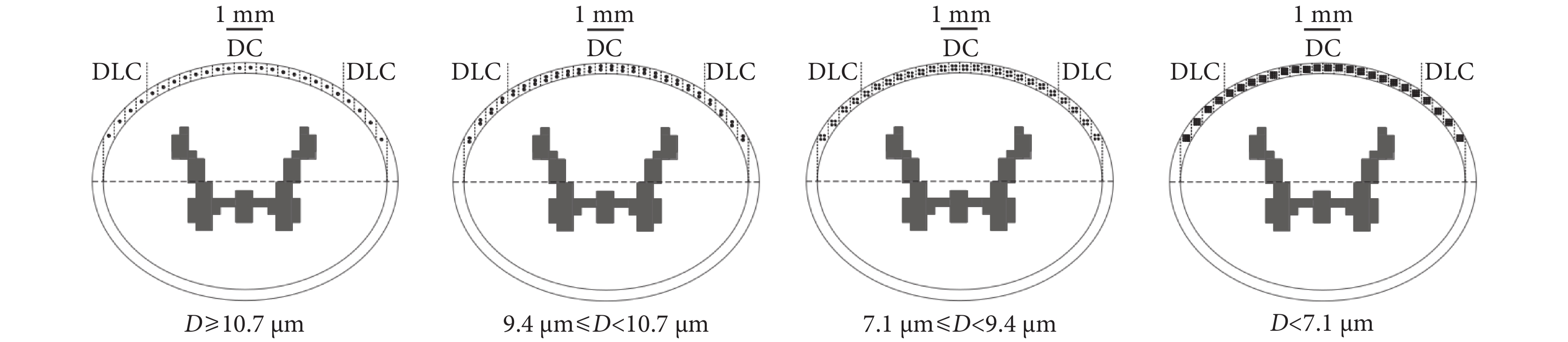

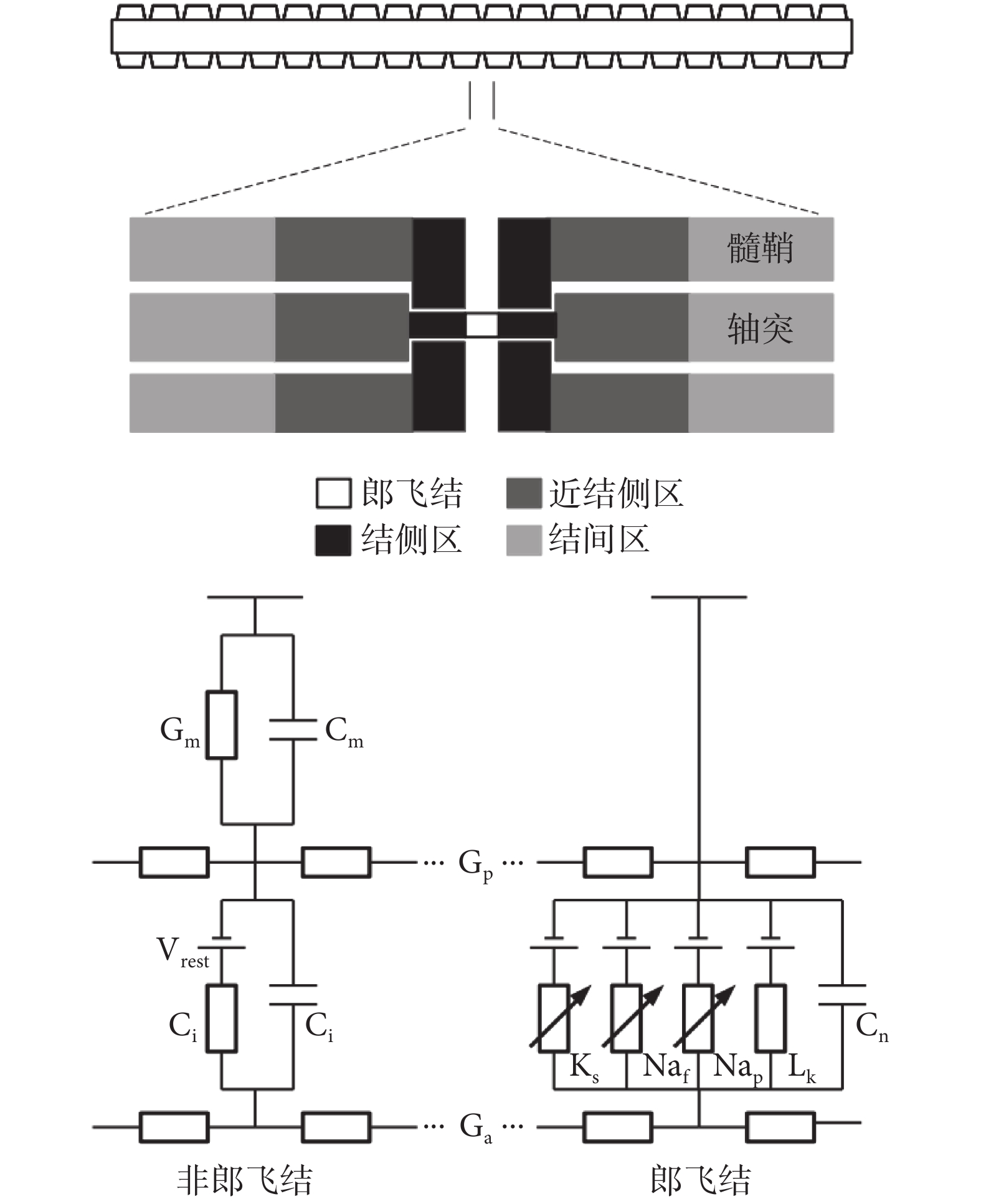

由 SFAP 疊加獲得 ECAP 需要確定每個區域的神經纖維數量。在橢圓環區域內神經纖維總數量為 20 620,其中 DC 神經纖維數量為 15 137,DLC 神經纖維數量為 5 483[23]。將這些神經纖維按直徑分配到每個組別中,分組情況如表 2 所示,每種直徑的神經纖維在 26 個區域中的分布如圖 4 所示。將能夠引起 10% 脊髓 DC 神經纖維興奮時的刺激電流定義為刺激閾值(ST),通過調整 SCS 刺激電流大小確定每種直徑的神經纖維發放動作電位的閾值。如果刺激強度超過 1.4ST 則定義為過度刺激(DT)[32-34]。為了模擬實際的 ECAP 記錄方式,使用 5 kHz 低通濾波器對合成的 ECAP 進行濾波。

圖4

不同直徑纖維在白質淺表 300 μm 區域內的分布

Figure4.

Distribution of fibers with different diameters in 300 μm superficial region of white matter

圖4

不同直徑纖維在白質淺表 300 μm 區域內的分布

Figure4.

Distribution of fibers with different diameters in 300 μm superficial region of white matter

2 結果

2.1 脊髓內電場分布

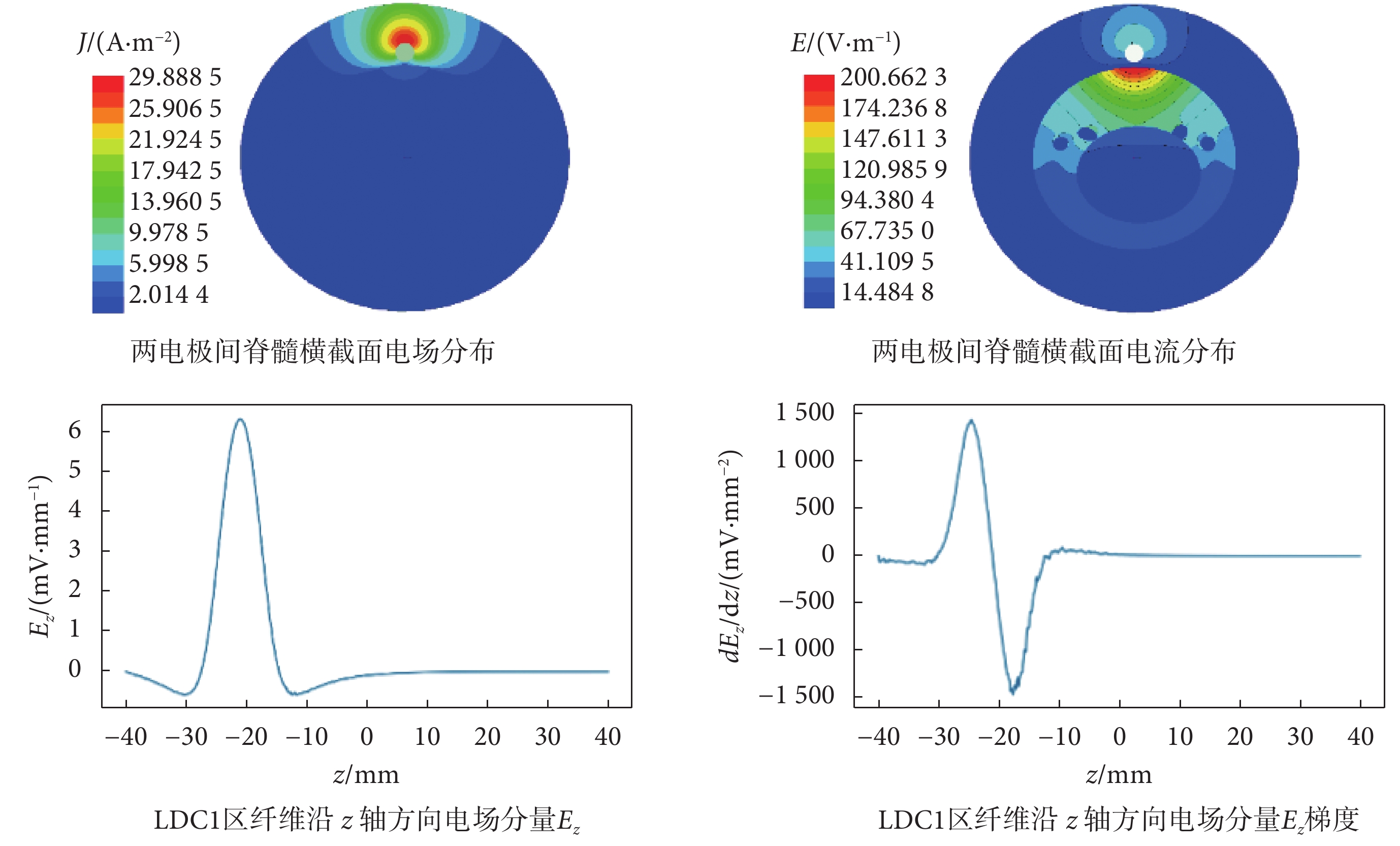

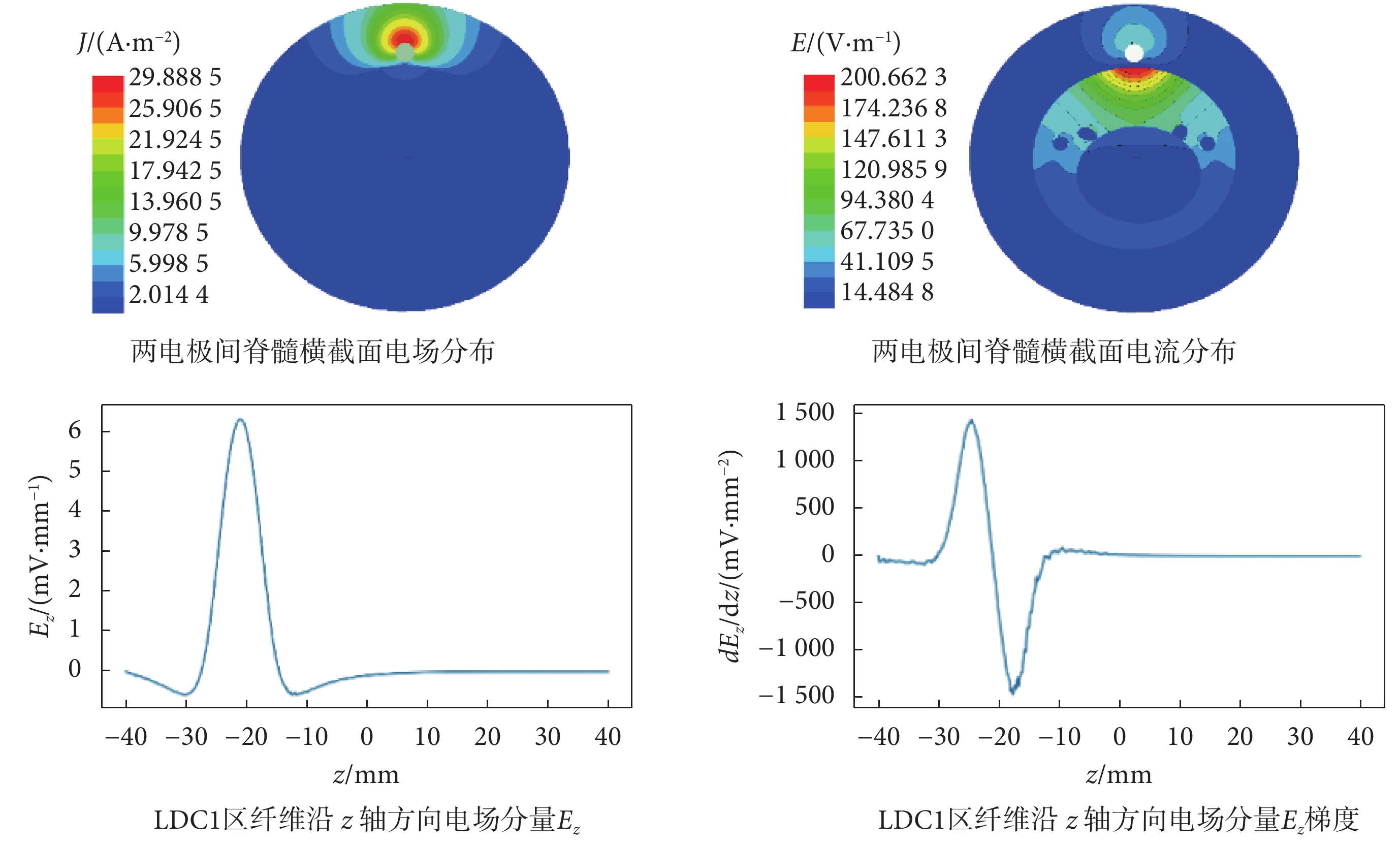

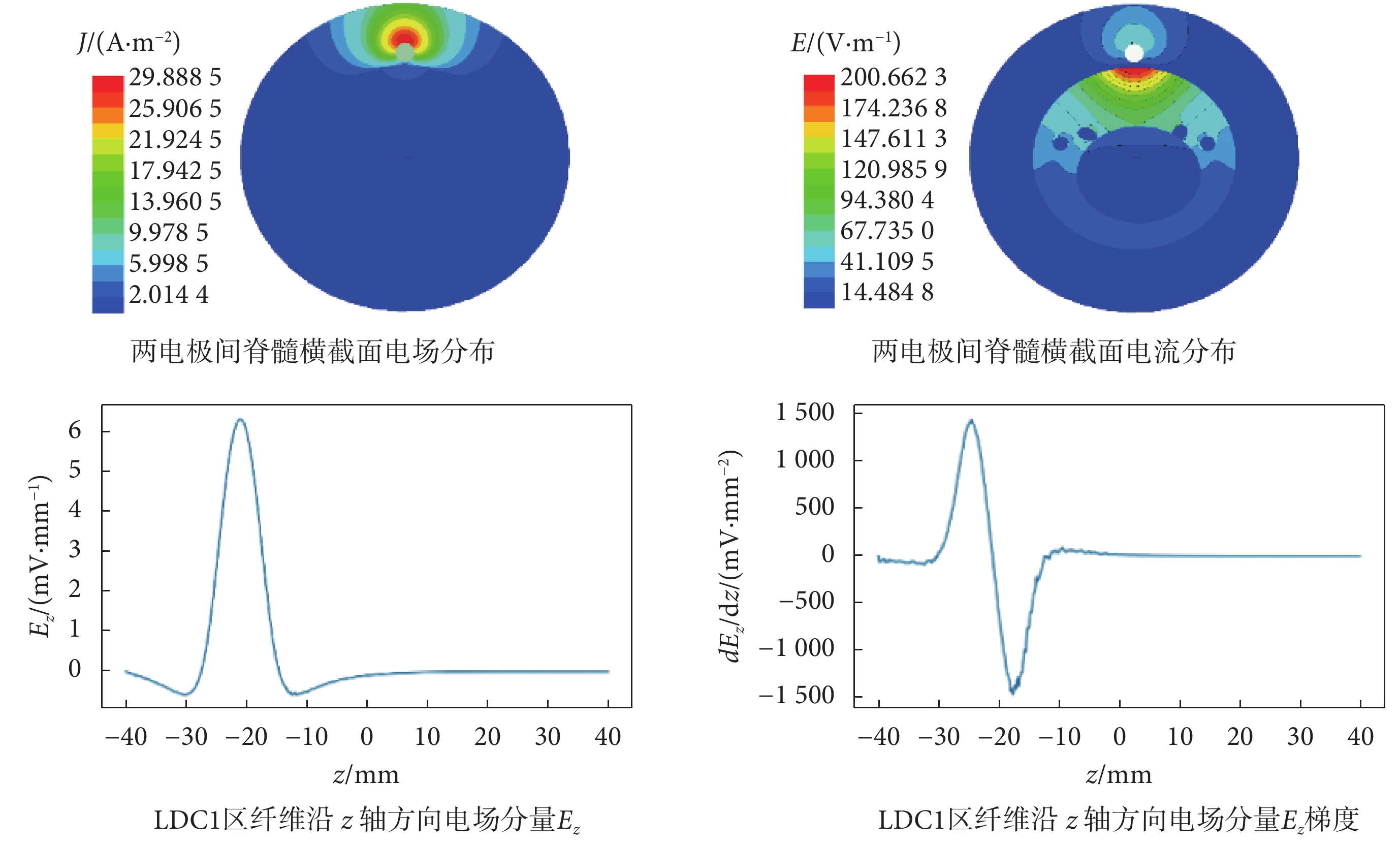

基于容積導體模型的 ANSYS 仿真結果如圖 5 所示。脊髓各種組織內的電場分布和電流分布受到場點與刺激電極之間距離和組織電導率兩個參數的影響。場點距離刺激電極越近,電場強度就越大,最大電流則出現在具有最高電導率的腦脊液中。本文主要關注 SCS 起作用的脊髓白質區域,引起白質中神經纖維興奮的物理量為沿軸突方向的電場梯度,也就是電位沿脊髓長軸方向的二階梯度,其最大值出現在刺激電極正下方附近,大小約為 1 420 mV/mm2。

圖5

SCS 誘發的脊髓橫截面與白質纖維上的電參數分布

Figure5.

Distribution of electrical parameters on the cross section of spinal cord and white matter fibers caused by SCS

圖5

SCS 誘發的脊髓橫截面與白質纖維上的電參數分布

Figure5.

Distribution of electrical parameters on the cross section of spinal cord and white matter fibers caused by SCS

2.2 多房室模型仿真結果

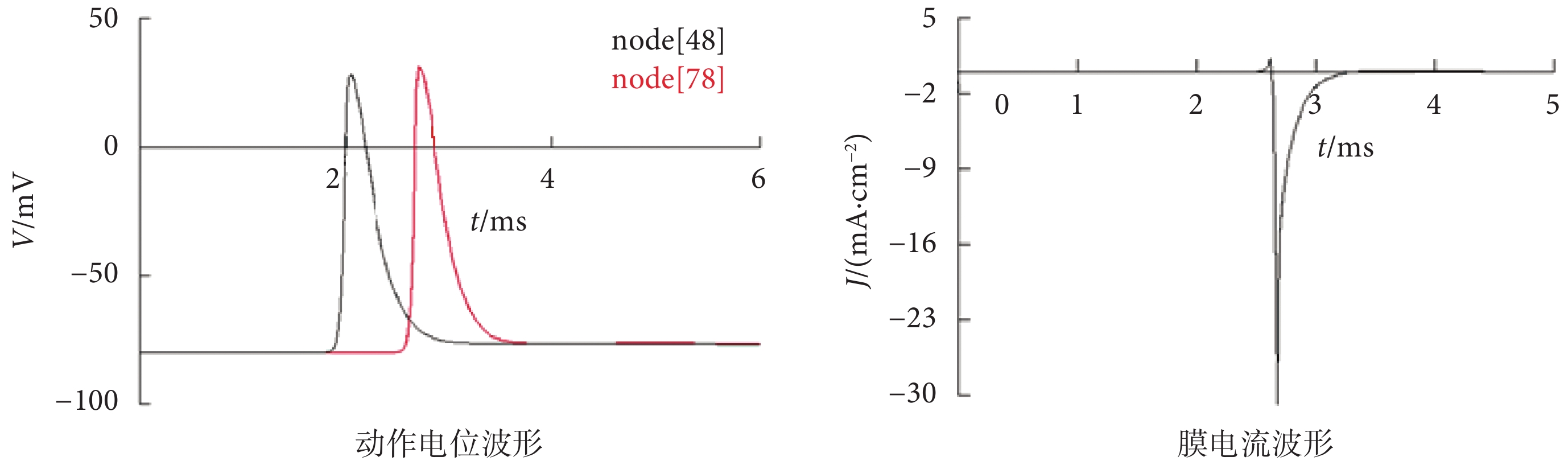

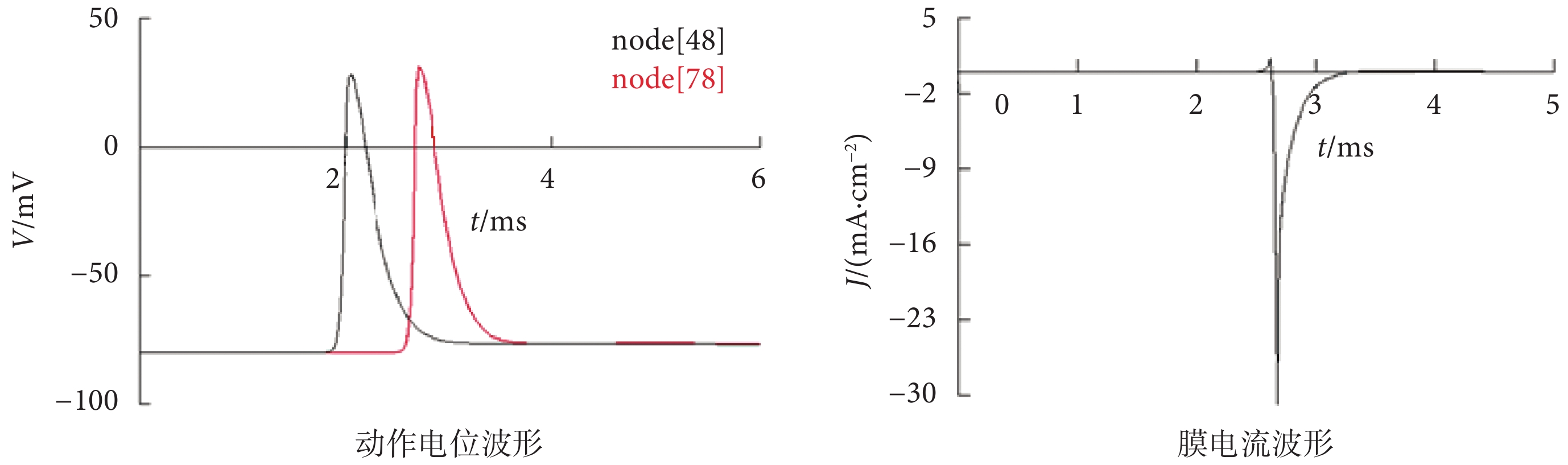

仿真得到的動作電位波形和膜電流波形如圖 6 所示。由不同編號郎飛結之間的峰值之差可以計算出不同神經纖維的傳導速度。不同直徑神經纖維的閾值和傳導速度如表 3 所示,神經纖維興奮閾值小于 1 nA,纖維直徑越大閾值越大。直徑 11.5 μm 的纖維傳導速度最快,速度為 60.9 μm/s;直徑 5.7 μm 的纖維傳導速度最慢,速度為 23.3 μm/s。

圖6

神經纖維動作電位和膜電流波形

Figure6.

Waveforms of action potential and membrane current

圖6

神經纖維動作電位和膜電流波形

Figure6.

Waveforms of action potential and membrane current

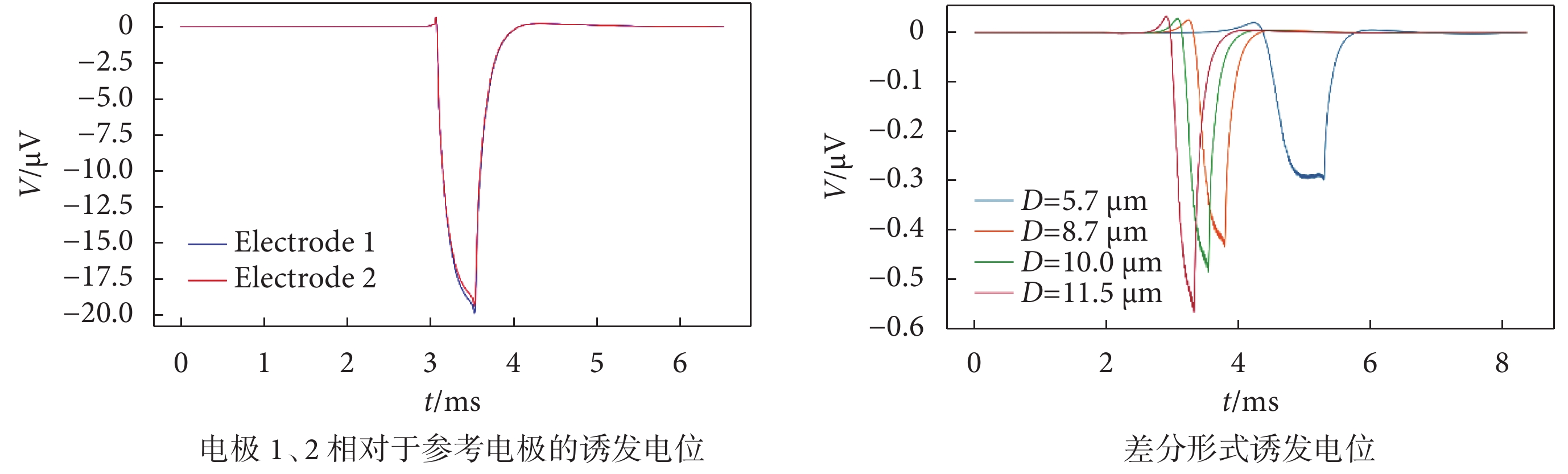

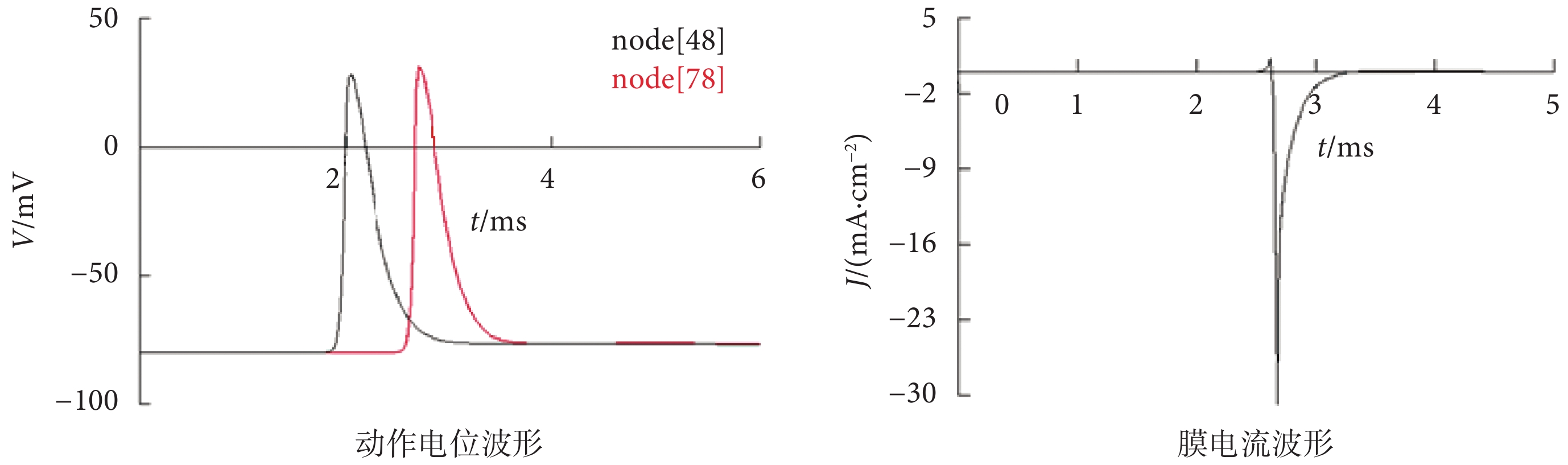

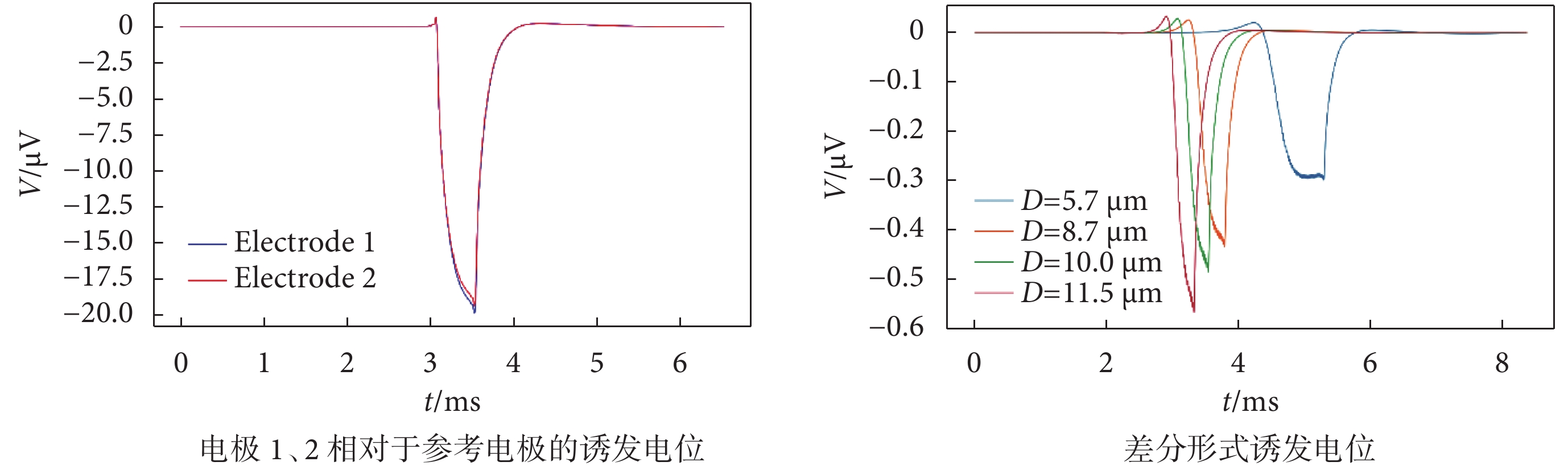

2.3 SFAP 記錄

圖 7 所示為仿真得到的各種直徑神經纖維的 SFAP。兩個記錄電極相對于參考電極的信號波形相似,幅值有一定差異。不同直徑神經纖維產生的差分型 SFAP 具有相似的波形,包括一個較大的負峰和兩個較小的正峰,負峰峰值隨著纖維直徑的增加由 0.28 μV 增加到 0.58 μV。不同直徑纖維的傳導速度不同,不同直徑纖維的 SFAP 潛伏期也不同,大直徑纖維具有較快的傳導速度和較短的潛伏期。

圖7

LDC1 區域單個纖維在記錄電極上產生的誘發電位

Figure7.

LDC1 region SFAP recorded on electrodes

圖7

LDC1 區域單個纖維在記錄電極上產生的誘發電位

Figure7.

LDC1 region SFAP recorded on electrodes

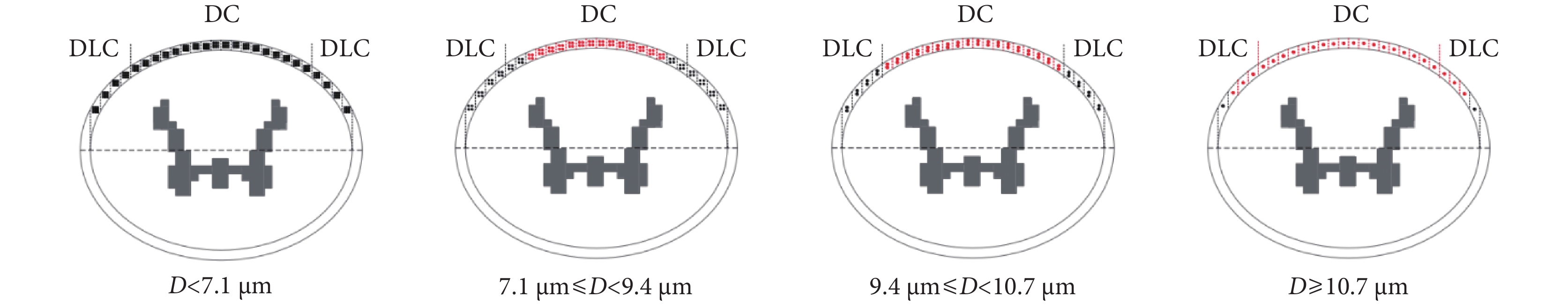

2.4 ECAP 記錄

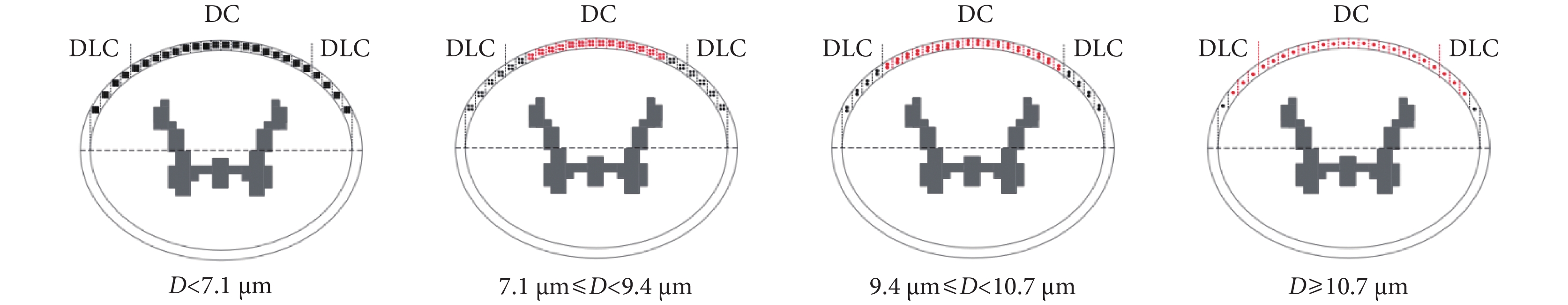

剛好達到 SCS 閾值時的神經纖維激活情況如圖 8 所示,紅色表示神經纖維被激活。可見剛好達到 SCS 閾值時,被激活的神經纖維不包含 5.7 μm 直徑的纖維;LDC1-LDC7 區域與 RDC1-RDC7 區域內 8.7 μm、10.0 μm 和 11.5 μm 三種較大直徑纖維被激活;LDC8-LDC9 和 RDC8-RDC9 四個區域內 10.0 μm 和 11.5 μm 兩種大直徑纖維被激活;LDC2-LDLC4 和 RDC2-RDLC4 區域內只有 11.5 μm 直徑纖維被激活。

圖8

10% DC 纖維被激活時的興奮纖維分布

Figure8.

Distribution of excited fibers when 10% DC fibers are excited

圖8

10% DC 纖維被激活時的興奮纖維分布

Figure8.

Distribution of excited fibers when 10% DC fibers are excited

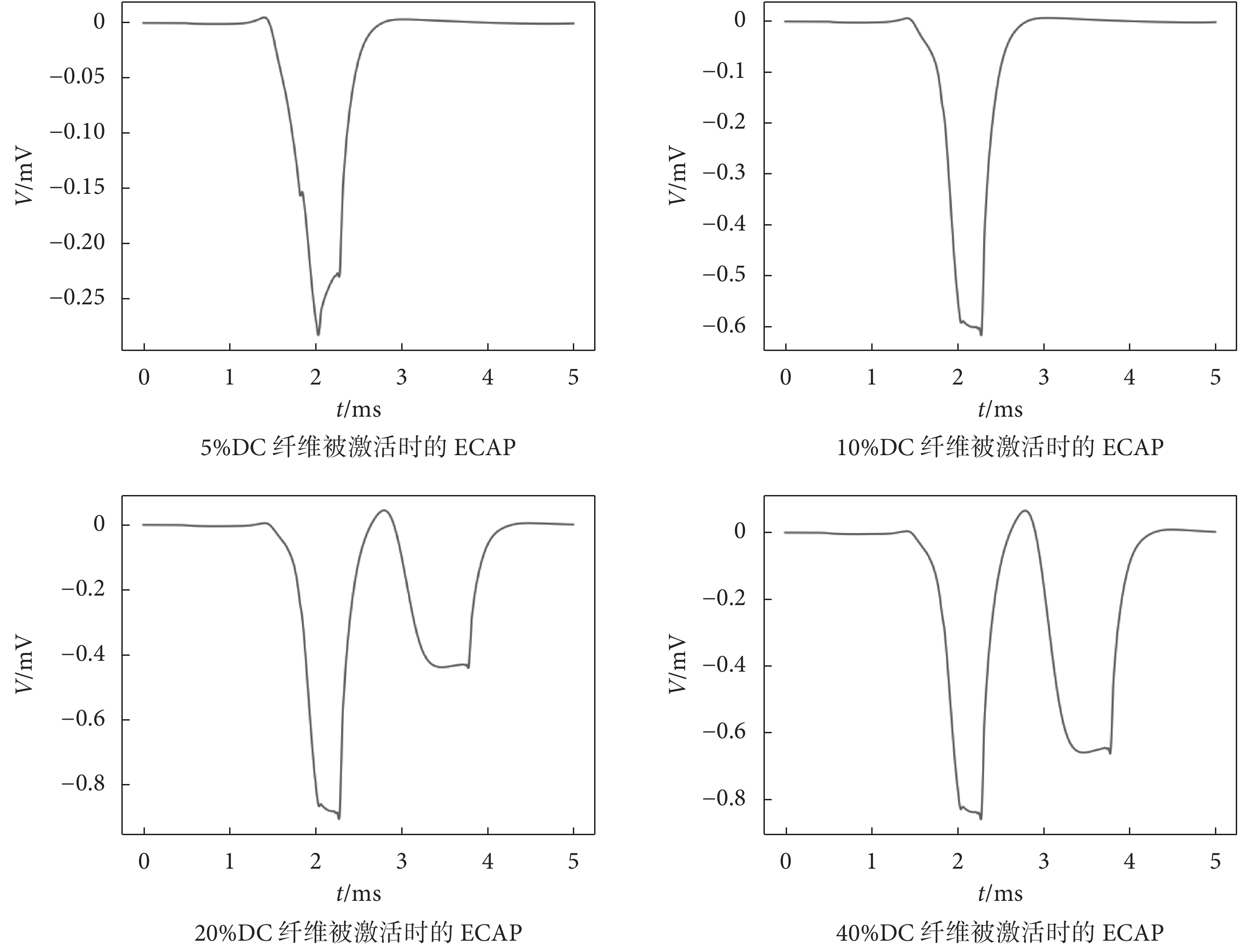

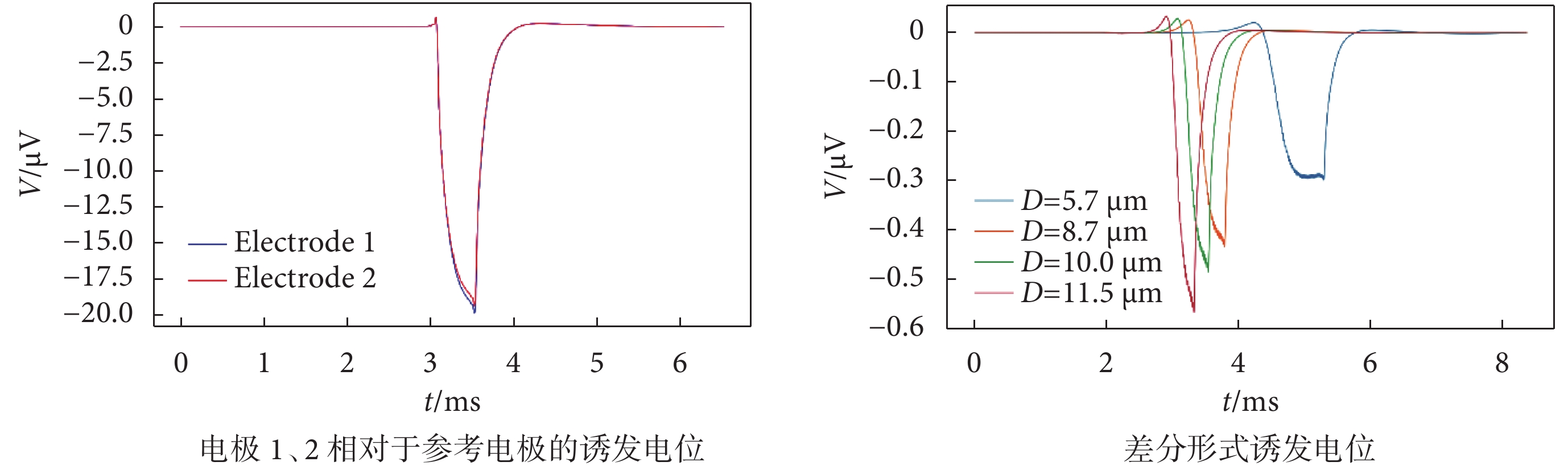

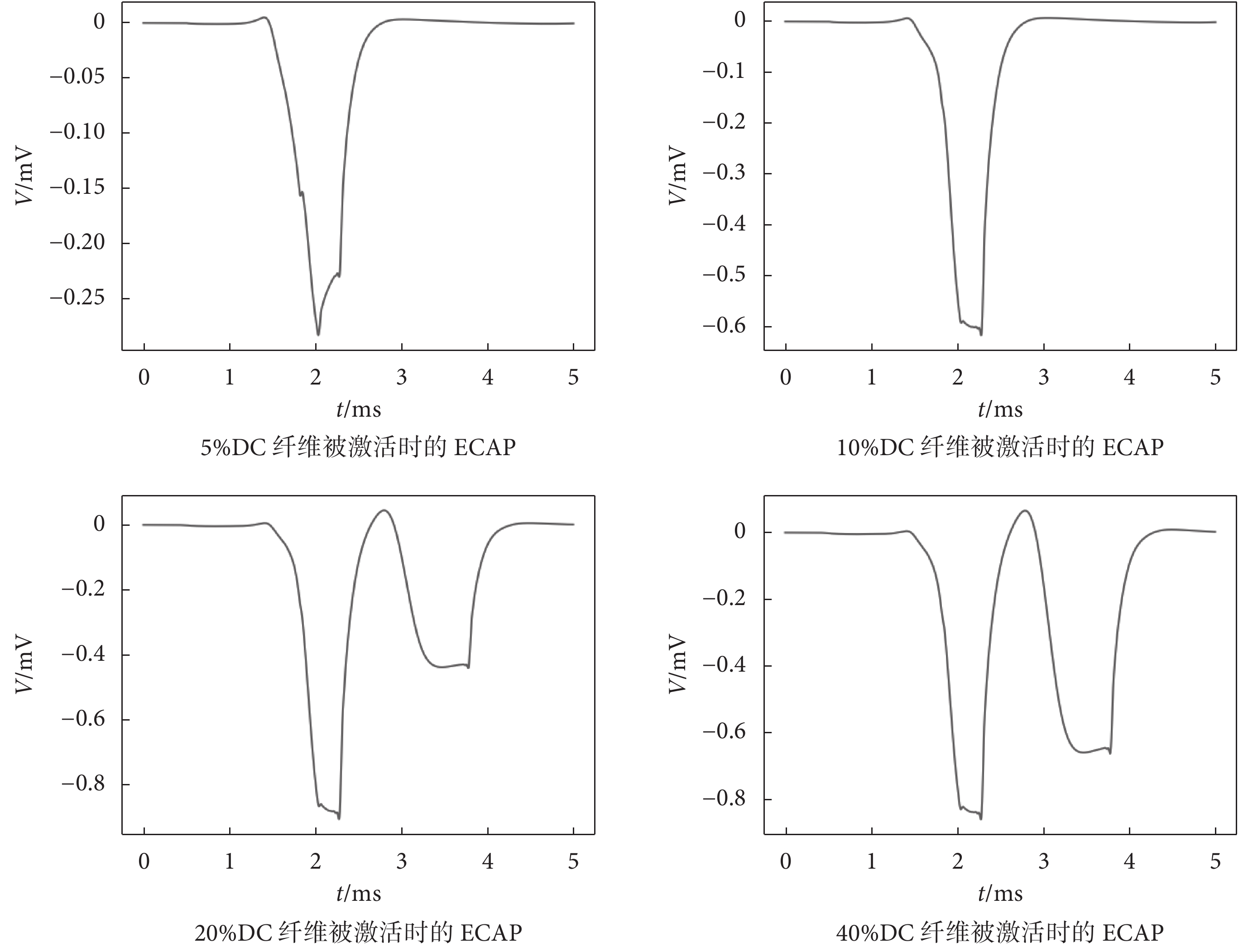

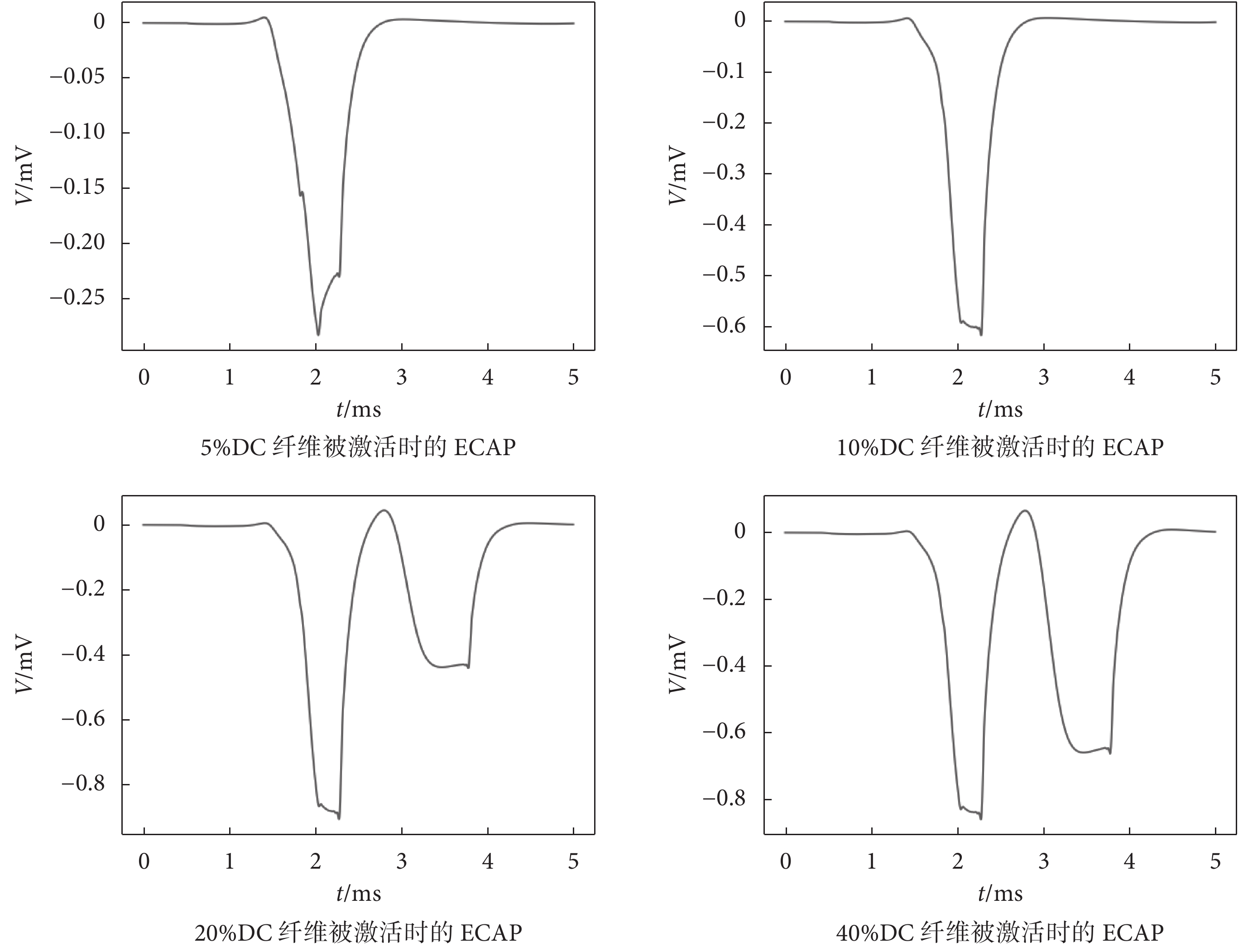

圖 9 所示為不同 DC 纖維激活程度時記錄到的 ECAP。5% DC 纖維被激活(閾下刺激)時刺激電流為 3.0 mA,峰值為 0.28 mV,8.7 μm 直徑纖維興奮區域為 LDC1-LDC3、RDC1-RDC2,10.0 μm 和 11.5 μm 纖維的興奮區域均為 LDC1-LDC9、RDC1-RDC9。此時的 ECAP 為一個大的負峰,其上疊加了三個小的負峰,分別對應于 8.7 μm、10.0 μm、11.5 μm 纖維的電活動,峰值主要由 10.0 μm 纖維貢獻。10% DC 纖維被激活時刺激電流為 3.9 mA,峰值為 0.61 mV,峰值主要由 8.7 μm 纖維貢獻。20% 和 40% DC 纖維被激活時的 ECAP 所對應的刺激電流分別為 9.0 mA 和 9.5 mA,波形均為三相波,包含兩個負峰,分別對應快速傳導的大直徑纖維和慢速傳導的小直徑纖維產生的神經信號,波幅較大的負峰幅值均為 0.87 mV,波幅較小的負峰幅值隨 DC 纖維興奮程度的增加而增加。

圖9

不同數量 DC 纖維被激活時的 ECAP

Figure9.

ECAPs with different quantities of excited DC fibers

圖9

不同數量 DC 纖維被激活時的 ECAP

Figure9.

ECAPs with different quantities of excited DC fibers

3 討論

本文通過耦合 SCS 有限元仿真模型和脊髓感覺纖維的多房室電纜模型計算由 SCS 產生的 ECAP 信號。在有限元仿真模型中,基于患者的磁共振圖像建立三維模型,為今后個體化的 SCS 仿真研究提供了參考。磁共振圖像中脊髓白質并不是左右對稱的,而電極位置是在脊髓中心,造成左側區域電場強度和電場梯度更大,左側纖維也就更容易被激活。這種普遍存在的解剖結構差異以及導聯和脊髓相對位置差異均會影響 ECAP 波形,造成了較大的個體差異,使得本文仿真結果與其他研究結果可能有所差異。

本文基于經典的神經纖維傳導模型[29]建立了感覺纖維的多房室模型,這些模型已經被證明能夠準確模擬單一直徑的感覺纖維的電活動[35-36]。各種直徑纖維的神經傳導速度保持相對恒定,其中直徑大于 7.1 μm 的大直徑纖維傳導速度在 44.8~60.9 m/s,臨床測量得到的 ECAP 傳導速度在 49~65 m/s[5],二者較為相似。本文的 ECAP 由 SFAP 合成而來,以郎飛結膜電流作為形成 SFAP 的電流源,使用有限元仿真模型并結合互易定理獲得電極上的電位,極大地減少了計算量。SFAP 記錄采用三電極構型,獲得差分信號,更接近實際測量方法。因為使用了四種不同的纖維直徑,各直徑纖維傳導速度不同,獲得的 SFAP 的峰值時間也不同。神經纖維直徑越大,SFAP 幅值越大,這些結果均與文獻報道一致。

根據文獻報道 SCS 過程中起主要作用的是脊髓白質淺表 300 μm 區域的纖維[28],諸多研究中均將這些淺表纖維平均分布到整個脊髓進行仿真計算[27, 31],雖然獲得的 ECAP 波形和波幅接近臨床測量值,但缺少解剖學依據。本文在由 SFAP 合成 ECAP 時,只考慮了脊髓淺表 300 μm 區域,更接近實際解剖結構。

模型中不同刺激強度下的 ECAP 波形不同,這與被激活軸突的直徑和數量相關。在 10% DC 纖維被激活時,小直徑纖維沒有被激活,ECAP 由 8.7、10.0、11.5 μm 三種直徑纖維的 SFAP 合成,由于三種直徑的纖維傳導速度差別不大,此時 ECAP 近似于單相波。而在 20% DC 激活時包括了一部分的小直徑纖維,這部分慢傳導纖維產生的 SFAP 與快速傳導的 SFAP 相比具有一個明顯的延時,造成 ECAP 呈三相波,兩個波谷分別代表了快速傳導和慢速傳導。隨著刺激強度的加強,40% DC 纖維激活時,慢傳導波谷幅值增加而快傳導波谷幅值基本不變。因此,慢傳導波谷幅值可以作為過度刺激的重要評價指標,如果慢傳導波谷幅值超過快傳導波谷幅值的 75%,則表明刺激過強,需要降低刺激電流。

SCS 植入后常出現電極位置偏移的情況,會造成電場分布變化和 ECAP 變化。如何根據 ECAP 的變化分析脊髓白質纖維的激活情況,進而調整刺激強度形成閉環系統是今后研究的重要方向。本文建立的 SCS-ECAP 模型為閉環 SCS 提供了參考,如果小于 10% DC 纖維激活,則 8.7 μm 直徑軸突的激活程度不夠,造成 ECAP 峰值錯位,進而提示增加刺激強度;如果刺激過大會引起小直徑軸突被激活,出現慢傳導波谷,進而提示減小刺激強度。如何將模型擴展到不同導聯位置及其對應的 ECAP,并提供閉環策略將是今后的研究重點。

4 結論

本文建立了 SCS 同步記錄 ECAP 的計算機仿真模型,在計算得到脊髓內電位分布和感覺纖維膜電流的基礎上獲得了不同直徑不同區域感覺纖維在電極上產生的 SFAP,由 SFAP 合成了 ECAP 信號。仿真結果表明 SCS 刺激強度越大 ECAP 幅值越高,不同直徑感覺纖維的興奮信號對應了 ECAP 中不同的波谷,由波谷位置和波幅可判斷脊髓 DC 纖維興奮程度。可見,ECAP 信號有潛力作為反饋控制信號來優化 SCS 參數,并構建閉環 SCS 系統。本文研究結果為基于 ECAP 的閉環 SCS 未來的臨床應用提供了理論依據。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

脊髓電刺激(spinal cord stimulation,SCS)作為一種安全有效的神經調控方法,已被用于治療多種類型的慢性疼痛,尤其是難治性慢性疼痛[1]。Melzack 等[2]在 1965 年提出的“閘門控制理論”認為脊髓存在控制疼痛信號傳達到大腦的通路。如果對脊髓進行電刺激可以激活疼痛抑制纖維并阻滯疼痛信息的傳遞通道,從而達到緩解或治療疼痛的目的。

由于人體在體位發生變化時脊髓在蛛網膜下腔中發生位移從而改變了電極與刺激靶區之間的距離,造成 SCS 的刺激強度不足或者強度過大,使得大部分患者在體位變化過程中對刺激感到不適。為了使刺激適應體位變化,出現了基于加速度計的閉環 SCS 系統,該系統可采集電極位置變化,自動調整輸出電流幅度,臨床試驗結果表明 80.3% 的患者在位置變化時舒適性增加[3]。SCS 引起的脊髓感覺纖維興奮能夠起到鎮痛的作用,而基于加速度計的閉環刺激系統的輸出并不隨感覺纖維興奮性而實時改變。為了調整刺激大小,患者需要通過遠程控制改變刺激幅度,降低刺激過大或不足的可能性,但是存在治療效果減弱的風險[4]。為了解決這些問題,可以在體實時記錄 SCS 工作時的誘發復合動作電位(evoked compound action potential,ECAP)[5-6]。臨床試驗記錄的脊髓 ECAP 呈三相形狀,包括一個正峰、緊接著的一個尖銳負峰和結尾的第二個正峰,傳導速度在 37~82 m/s 之間[7-9]。對每一個刺激脈沖,ECAP 可反映其引起的感覺纖維興奮程度,進而改變 SCS 的疼痛覆蓋區。開環系統中 ECAP 可以用來確定最佳的刺激參數,但是并不能用來自動調整刺激電流并維持靶區感覺纖維的興奮狀態。在閉環系統中,以 ECAP 測量值與 ECAP 設定值之間的差值最小為目標,自動調整刺激電流使脊髓靶區感覺纖維興奮程度保持在適當范圍內,實現穩定有效的鎮痛作用。在使用 ECAP 閉環 SCS 和開環 SCS 進行對比實驗的臨床研究中,結果顯示 ECAP 閉環 SCS 能夠使更多患者的疼痛緩解 50% 以上[10-11]。

雖然能夠在脊髓上記錄 SCS 引起的 ECAP,但是并不能輕易推斷出 ECAP 是哪些軸突興奮引起的。患者解剖結構、刺激參數等因素均可影響 ECAP 的起源,進而影響著 ECAP 信號的波幅、波形等性質,因此理解 ECAP 的起源可以幫助優化閉環 SCS 系統的臨床功效。目前,計算機仿真模型常用來研究解剖結構和刺激參數對于 SCS 感覺纖維興奮性的影響。SCS 及其引起的感覺纖維興奮性仿真模型一般包括兩大部分研究內容,神經纖維對刺激響應的多房室電纜模型和電刺激引起的脊髓內電位分布的有限元仿真模型。多房室模型一般是建立在 HH 模型[12]和電纜方程[13]的基礎之上,使用 MATLAB 等編程語言實現或者是使用 Neuron 軟件[14]建立模型進行仿真。有限元仿真模型多采用 COMSOL、ANSYS 等軟件結合脊髓解剖結構分析脊髓內感覺纖維對脊髓刺激的響應。Holsheimer 等[15]的仿真模型研究表明 SCS 主要激活的是軟脊膜下方 0.2~0.25 mm 范圍內的背側柱 Aβ 纖維,纖維直徑大于等于 10.7 μm。Lee 等[16]在仿真模型中研究了刺激脈寬對于神經元響應的影響。Laird 等[17]建立了脊髓 ECAP 產生的仿真模型。Lempka 等[18]研究了 kHz 級別的高頻 SCS,結果表明高頻刺激可能不會造成背側柱或背側神經根的直接興奮或傳導阻滯,并提示 kHz 級別的高頻刺激需要新的機制來解釋其治療作用。Parker 等[19]建立的電刺激產生 ECAP 的仿真模型在動物(羊)實驗中得到了較好的驗證。Durá等[20]基于人體磁共振圖像建立了 SCS 仿真模型,研究了電極極性對于治療效果的影響。總之,SCS 仿真模型是閉環 SCS 研究中的重要組成,可以指導刺激參數的選擇[21],也為閉環系統的構建提供支持。現有研究多集中在電極位置對于 ECAP 的影響,但并未深入研究刺激強度、ECAP 波形與脊髓白質纖維興奮性三者之間的關系。

本文目的在于利用計算機模擬 SCS 同步記錄 ECAP,分別利用有限元模型和感覺纖維的多房室模型計算脊髓中的電位分布和單個神經纖維發放動作電位的特性,并將二者耦合獲得電極上記錄到的 ECAP。根據仿真結果分析刺激強度、ECAP 波形與神經纖維興奮性之間的關系,為基于 ECAP 的閉環 SCS 系統未來的臨床應用提供依據。

1 材料與方法

1.1 脊髓的容積導體模型

本文構建了以脊髓 T10 節段為中心的三維容積導體模型,如圖 1 所示。該模型幾何參數來自于一項人體脊髓磁共振成像研究,該研究包括 15 個志愿者,年齡 20~40 歲,采集圖像時所有被試均處于俯臥位,該研究通過艾克斯-馬賽大學倫理委員會審查并與受試者簽訂了知情同意書[22]。由 T10 節段中心處橫截面圖像獲取的幾何參數包括:白質前后徑(AP = 6.6 mm),白質左右徑(T = 8.4 mm),硬脊膜到脊髓腹側距離(A = 1.8 mm),硬脊膜到脊髓背側距離(P = 4 mm),硬脊膜到脊髓左側距離(L = 3 mm)和硬脊膜到脊髓右側距離(R = 2.4 mm)。由于 SCS 影響的纖維集中在軟脊膜下方 300 μm 范圍內的淺表位置[23],在白質最外側建立一個厚度為 300 μm 且與白質橢圓同心的橢圓環薄層,只研究該橢圓環上半部的神經纖維對于 SCS 的響應。沿圓周方向將半橢圓環分割為 26 個區域,每個區域的 x 軸方向長度為 300 μm。與 x 軸距離在 0~2.7 mm 范圍內的區域是脊髓背側柱(dorsal column,DC)纖維,與 x 軸距離在 2.7~3.9 mm 范圍內的區域是脊髓背外側柱(dorsal lateral column,DLC)纖維。脊髓中線左側區域標號為 LDC1-LDC9、LDLC4-LDLC1,脊髓中線右側區域標號為 RDC1-RDC9、RDLC4-RDLC1。依據以上數據在 ANSYS 中構建脊髓橫截面模型,通過拉伸得到灰質、白質、腦脊液的三維模型。然后添加厚度為 0.3 mm 的硬脊膜[24]、厚度為 4 mm 的脂肪層以及厚度為 10 mm 的椎骨[25]。通過 LDC1-LDC9、LDLC4-LDLC1、RDC1-RDC9、RDLC4-RDLC1 這 26 個小區域的中心做平行于脊髓長軸(z 軸)的直線,將這 26 條直線近似為每個小區域內感覺纖維的解剖學路徑。模型還包含了脊髓背側神經根模型,背側神經根具有三維路徑,以 45° 角進入脊髓[26],模型共 16 對神經根,間距為 3 mm。容積導體模型尺寸為 45 mm(x)× 42 mm(y)× 80 mm(z)。各組織的電導率如表 1 所示[20, 27-28]。圓柱形導聯緊貼硬脊膜,導聯直徑為 1.3 mm,電極材料為鉑銥合金(Pt 90%,Ir 10%),電極長度為 3 mm,相鄰電極之間為絕緣區,長度為 4 mm,兩端絕緣區長度為 1.5 mm[20]。

圖1

SCS 仿真模型

Figure1.

Simulation model of spinal cord stimulation

圖1

SCS 仿真模型

Figure1.

Simulation model of spinal cord stimulation

本文使用直流傳導模型進行計算,在模型外邊界施加狄利克雷邊界條件(絕緣),設置底端電極為刺激電極,在刺激電極表面施加電流激勵,大小為 1 mA,倒數第二個電極表面電壓設為 0。采用自適應網格,計算 26 條直線上的電位分布。

1.2 感覺纖維的多房室電纜模型

本文基于 McIntyre 等[29]的哺乳動物神經纖維模型,建立脊髓感覺纖維的多房室電纜模型,如圖 2 所示,模型包括郎飛結、結側區、近結側區和結間區。感覺纖維模型長度為 80 mm。基于人體脊髓形態學數據,將感覺纖維直徑 D 分為 D ≥ 10.7 μm、9.4 μm ≤ D < 10.7 μm、7.1 μm ≤ D < 9.4 μm 和 D < 7.1 μm 共 4 個組別,將每個組別纖維直徑采用中值替代,分別為 11.5、10.0、8.7、5.7 μm。由脊髓的容積導體模型仿真結果中導出過 26 條直線上的電位,計算得到每條直線上的二階電位梯度,進而得到由 SCS 引起的每個郎飛結的注入電流[30]:

圖2

感覺纖維的多房室電纜模型

Figure2.

Multi-compartment model of sensory fibers

圖2

感覺纖維的多房室電纜模型

Figure2.

Multi-compartment model of sensory fibers

|

式中,Ga 為相鄰兩個郎飛結之間的電導,Ve(n)為第 n 個郎飛結處的膜外電位。

使用 NEURON 軟件模擬感覺纖維刺激,刺激脈寬 210 μs,時間步長 0.001 ms,觀察倒數第二個郎飛結處是否能夠產生動作電位,以及產生動作電位時的膜電流。

1.3 計算單個纖維產生的電位分布

ECAP 由所有感覺纖維產生的單纖維動作電位(single fiber action potential,SFAP)疊加而成,記錄通常采用三電極模式,即正電極、負電極和參考電極。刺激電極和記錄電極的配置如圖 3 所示,將 E2 設為參考電極,E8 和 E7 分別為正、負記錄電極。為了模擬 SFAP,利用互易定理計算由 SCS 引起的神經興奮及其在記錄電極上產生的隨時間變化的電壓信號[31]。首先在電極 E8 表面使用 1 mA 單位電流源,參考電極上電位為 0 V,最外層邊界為絕緣,對模型進行求解獲得 26 個區域內感覺纖維上的電位分布。針對 LDC1 區域內直徑 10 μm 纖維,計算每個郎飛結上的電位 Ve(n)。然后將郎飛結興奮時的膜電流 im 作為電流源,利用公式 Vr = Ve(n)× im/1 mA 計算記錄電極上的電位。所有郎飛結膜電流在電極上產生的電位進行疊加獲得 E8 和參考電極記錄的雙電極 SFAP。對于電極 E7 重復這個過程,得到 E7 和參考電極記錄的雙電極 SFAP。將兩個雙電極 SFAP 相減得到差分形式的 SFAP。同理可獲得各區域內各種直徑感覺纖維差分形式的 SFAP。

圖3

電極模式

Figure3.

Electrodes configurations

圖3

電極模式

Figure3.

Electrodes configurations

1.4 ECAP 的計算

由 SFAP 疊加獲得 ECAP 需要確定每個區域的神經纖維數量。在橢圓環區域內神經纖維總數量為 20 620,其中 DC 神經纖維數量為 15 137,DLC 神經纖維數量為 5 483[23]。將這些神經纖維按直徑分配到每個組別中,分組情況如表 2 所示,每種直徑的神經纖維在 26 個區域中的分布如圖 4 所示。將能夠引起 10% 脊髓 DC 神經纖維興奮時的刺激電流定義為刺激閾值(ST),通過調整 SCS 刺激電流大小確定每種直徑的神經纖維發放動作電位的閾值。如果刺激強度超過 1.4ST 則定義為過度刺激(DT)[32-34]。為了模擬實際的 ECAP 記錄方式,使用 5 kHz 低通濾波器對合成的 ECAP 進行濾波。

圖4

不同直徑纖維在白質淺表 300 μm 區域內的分布

Figure4.

Distribution of fibers with different diameters in 300 μm superficial region of white matter

圖4

不同直徑纖維在白質淺表 300 μm 區域內的分布

Figure4.

Distribution of fibers with different diameters in 300 μm superficial region of white matter

2 結果

2.1 脊髓內電場分布

基于容積導體模型的 ANSYS 仿真結果如圖 5 所示。脊髓各種組織內的電場分布和電流分布受到場點與刺激電極之間距離和組織電導率兩個參數的影響。場點距離刺激電極越近,電場強度就越大,最大電流則出現在具有最高電導率的腦脊液中。本文主要關注 SCS 起作用的脊髓白質區域,引起白質中神經纖維興奮的物理量為沿軸突方向的電場梯度,也就是電位沿脊髓長軸方向的二階梯度,其最大值出現在刺激電極正下方附近,大小約為 1 420 mV/mm2。

圖5

SCS 誘發的脊髓橫截面與白質纖維上的電參數分布

Figure5.

Distribution of electrical parameters on the cross section of spinal cord and white matter fibers caused by SCS

圖5

SCS 誘發的脊髓橫截面與白質纖維上的電參數分布

Figure5.

Distribution of electrical parameters on the cross section of spinal cord and white matter fibers caused by SCS

2.2 多房室模型仿真結果

仿真得到的動作電位波形和膜電流波形如圖 6 所示。由不同編號郎飛結之間的峰值之差可以計算出不同神經纖維的傳導速度。不同直徑神經纖維的閾值和傳導速度如表 3 所示,神經纖維興奮閾值小于 1 nA,纖維直徑越大閾值越大。直徑 11.5 μm 的纖維傳導速度最快,速度為 60.9 μm/s;直徑 5.7 μm 的纖維傳導速度最慢,速度為 23.3 μm/s。

圖6

神經纖維動作電位和膜電流波形

Figure6.

Waveforms of action potential and membrane current

圖6

神經纖維動作電位和膜電流波形

Figure6.

Waveforms of action potential and membrane current

2.3 SFAP 記錄

圖 7 所示為仿真得到的各種直徑神經纖維的 SFAP。兩個記錄電極相對于參考電極的信號波形相似,幅值有一定差異。不同直徑神經纖維產生的差分型 SFAP 具有相似的波形,包括一個較大的負峰和兩個較小的正峰,負峰峰值隨著纖維直徑的增加由 0.28 μV 增加到 0.58 μV。不同直徑纖維的傳導速度不同,不同直徑纖維的 SFAP 潛伏期也不同,大直徑纖維具有較快的傳導速度和較短的潛伏期。

圖7

LDC1 區域單個纖維在記錄電極上產生的誘發電位

Figure7.

LDC1 region SFAP recorded on electrodes

圖7

LDC1 區域單個纖維在記錄電極上產生的誘發電位

Figure7.

LDC1 region SFAP recorded on electrodes

2.4 ECAP 記錄

剛好達到 SCS 閾值時的神經纖維激活情況如圖 8 所示,紅色表示神經纖維被激活。可見剛好達到 SCS 閾值時,被激活的神經纖維不包含 5.7 μm 直徑的纖維;LDC1-LDC7 區域與 RDC1-RDC7 區域內 8.7 μm、10.0 μm 和 11.5 μm 三種較大直徑纖維被激活;LDC8-LDC9 和 RDC8-RDC9 四個區域內 10.0 μm 和 11.5 μm 兩種大直徑纖維被激活;LDC2-LDLC4 和 RDC2-RDLC4 區域內只有 11.5 μm 直徑纖維被激活。

圖8

10% DC 纖維被激活時的興奮纖維分布

Figure8.

Distribution of excited fibers when 10% DC fibers are excited

圖8

10% DC 纖維被激活時的興奮纖維分布

Figure8.

Distribution of excited fibers when 10% DC fibers are excited

圖 9 所示為不同 DC 纖維激活程度時記錄到的 ECAP。5% DC 纖維被激活(閾下刺激)時刺激電流為 3.0 mA,峰值為 0.28 mV,8.7 μm 直徑纖維興奮區域為 LDC1-LDC3、RDC1-RDC2,10.0 μm 和 11.5 μm 纖維的興奮區域均為 LDC1-LDC9、RDC1-RDC9。此時的 ECAP 為一個大的負峰,其上疊加了三個小的負峰,分別對應于 8.7 μm、10.0 μm、11.5 μm 纖維的電活動,峰值主要由 10.0 μm 纖維貢獻。10% DC 纖維被激活時刺激電流為 3.9 mA,峰值為 0.61 mV,峰值主要由 8.7 μm 纖維貢獻。20% 和 40% DC 纖維被激活時的 ECAP 所對應的刺激電流分別為 9.0 mA 和 9.5 mA,波形均為三相波,包含兩個負峰,分別對應快速傳導的大直徑纖維和慢速傳導的小直徑纖維產生的神經信號,波幅較大的負峰幅值均為 0.87 mV,波幅較小的負峰幅值隨 DC 纖維興奮程度的增加而增加。

圖9

不同數量 DC 纖維被激活時的 ECAP

Figure9.

ECAPs with different quantities of excited DC fibers

圖9

不同數量 DC 纖維被激活時的 ECAP

Figure9.

ECAPs with different quantities of excited DC fibers

3 討論

本文通過耦合 SCS 有限元仿真模型和脊髓感覺纖維的多房室電纜模型計算由 SCS 產生的 ECAP 信號。在有限元仿真模型中,基于患者的磁共振圖像建立三維模型,為今后個體化的 SCS 仿真研究提供了參考。磁共振圖像中脊髓白質并不是左右對稱的,而電極位置是在脊髓中心,造成左側區域電場強度和電場梯度更大,左側纖維也就更容易被激活。這種普遍存在的解剖結構差異以及導聯和脊髓相對位置差異均會影響 ECAP 波形,造成了較大的個體差異,使得本文仿真結果與其他研究結果可能有所差異。

本文基于經典的神經纖維傳導模型[29]建立了感覺纖維的多房室模型,這些模型已經被證明能夠準確模擬單一直徑的感覺纖維的電活動[35-36]。各種直徑纖維的神經傳導速度保持相對恒定,其中直徑大于 7.1 μm 的大直徑纖維傳導速度在 44.8~60.9 m/s,臨床測量得到的 ECAP 傳導速度在 49~65 m/s[5],二者較為相似。本文的 ECAP 由 SFAP 合成而來,以郎飛結膜電流作為形成 SFAP 的電流源,使用有限元仿真模型并結合互易定理獲得電極上的電位,極大地減少了計算量。SFAP 記錄采用三電極構型,獲得差分信號,更接近實際測量方法。因為使用了四種不同的纖維直徑,各直徑纖維傳導速度不同,獲得的 SFAP 的峰值時間也不同。神經纖維直徑越大,SFAP 幅值越大,這些結果均與文獻報道一致。

根據文獻報道 SCS 過程中起主要作用的是脊髓白質淺表 300 μm 區域的纖維[28],諸多研究中均將這些淺表纖維平均分布到整個脊髓進行仿真計算[27, 31],雖然獲得的 ECAP 波形和波幅接近臨床測量值,但缺少解剖學依據。本文在由 SFAP 合成 ECAP 時,只考慮了脊髓淺表 300 μm 區域,更接近實際解剖結構。

模型中不同刺激強度下的 ECAP 波形不同,這與被激活軸突的直徑和數量相關。在 10% DC 纖維被激活時,小直徑纖維沒有被激活,ECAP 由 8.7、10.0、11.5 μm 三種直徑纖維的 SFAP 合成,由于三種直徑的纖維傳導速度差別不大,此時 ECAP 近似于單相波。而在 20% DC 激活時包括了一部分的小直徑纖維,這部分慢傳導纖維產生的 SFAP 與快速傳導的 SFAP 相比具有一個明顯的延時,造成 ECAP 呈三相波,兩個波谷分別代表了快速傳導和慢速傳導。隨著刺激強度的加強,40% DC 纖維激活時,慢傳導波谷幅值增加而快傳導波谷幅值基本不變。因此,慢傳導波谷幅值可以作為過度刺激的重要評價指標,如果慢傳導波谷幅值超過快傳導波谷幅值的 75%,則表明刺激過強,需要降低刺激電流。

SCS 植入后常出現電極位置偏移的情況,會造成電場分布變化和 ECAP 變化。如何根據 ECAP 的變化分析脊髓白質纖維的激活情況,進而調整刺激強度形成閉環系統是今后研究的重要方向。本文建立的 SCS-ECAP 模型為閉環 SCS 提供了參考,如果小于 10% DC 纖維激活,則 8.7 μm 直徑軸突的激活程度不夠,造成 ECAP 峰值錯位,進而提示增加刺激強度;如果刺激過大會引起小直徑軸突被激活,出現慢傳導波谷,進而提示減小刺激強度。如何將模型擴展到不同導聯位置及其對應的 ECAP,并提供閉環策略將是今后的研究重點。

4 結論

本文建立了 SCS 同步記錄 ECAP 的計算機仿真模型,在計算得到脊髓內電位分布和感覺纖維膜電流的基礎上獲得了不同直徑不同區域感覺纖維在電極上產生的 SFAP,由 SFAP 合成了 ECAP 信號。仿真結果表明 SCS 刺激強度越大 ECAP 幅值越高,不同直徑感覺纖維的興奮信號對應了 ECAP 中不同的波谷,由波谷位置和波幅可判斷脊髓 DC 纖維興奮程度。可見,ECAP 信號有潛力作為反饋控制信號來優化 SCS 參數,并構建閉環 SCS 系統。本文研究結果為基于 ECAP 的閉環 SCS 未來的臨床應用提供了理論依據。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。