為了探討高原肺水腫(HAPE)與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的計算機斷層掃描(CT)特征以及影像鑒別,本研究回顧分析了 2020 年 5 月 1 日至 5 月 30 日解放軍 950 醫院三十里營房醫療站 52 例診斷為 HAPE 患者的胸部 CT 影像資料。分析不同病情階段肺內感染病灶的數量、位置、分布、密度及形態后,與《新型冠狀病毒肺炎的放射學診斷:中華醫學會放射學分會專家推薦意見(第一版)》和《新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染的肺炎診療快速建議指南(標準版)》中 COVID-19 CT 相關影像特征比較,找到兩者 CT 影像鑒別方法。研究發現早期 HAPE 與 COVID-19 胸部 CT 均表現為斑片狀磨玻璃影,但后者有特征性“鋪路石”(網格狀小葉內間隔增厚)征象。進展期 HAPE CT 多表現為云絮狀密度增高影,而 COVID-19 病灶多見平行于胸膜方向發展,部分病灶可見支氣管充氣征。重癥爆發期兩者 CT 影像均可見“白肺”表現,但 HAPE 右肺多重于左肺。因此在 HAPE 與 COVID-19 CT 的鑒別診斷中,前者病灶云絮狀密度增高影可作為特征影像征象,而“鋪路石征”和“胸膜平行征”可作為后者的特征 CT 表現。

引用本文: 李文哲, 李凱, 張楠, 陳高峰, 李文軍, 唐軍, 袁芳. 高原肺水腫與新型冠狀病毒肺炎計算機斷層掃描特征及影像鑒別. 生物醫學工程學雜志, 2020, 37(6): 1031-1036. doi: 10.7507/1001-5515.202007043 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

國內新型冠狀病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)已得到有效控制[1],但全球范圍內,確診和死亡人數仍居高不下,根據國家 CDC 官方網址(http://2019ncov.chinacdc.cn/2019-nCoV/global.html)截至 10 月 9 日數據,鄰國印度目前累積確診人數超過 690 萬,死亡人數已超過 10 萬。由于我國與印度在西部高原地區邊界尚未劃定,官兵在巡邏或者處理突發事件時感染新冠病毒的概率大幅增加。與此同時,高海拔地區高寒缺氧,官兵極易發生高原肺水腫(high altitude pulmonary edema,HAPE)[2],二者均會對官兵身體造成嚴重損傷,若不及時、正確地對二者進行治療,后果不堪設想[3-4]。目前計算機斷層掃描(computed tomography,CT)已廣泛用于肺部疾病檢查,能夠提供直觀的影像數據為臨床診斷提供參考。所以,利用 CT 影像有效鑒別診斷對兩者的臨床診斷和后期救治具有重要意義[5]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究已經過新疆軍區總醫院醫學倫理委員會審核并獲得批準。本研究共收集 2020 年 5 月 1 日至 5 月 30 日于解放軍 950 醫院三十里營房醫療站確診的 HAPE 患者 52 例(包含住院復查 5 例),其中 41 例為確診后首次住院收治患者,其余 6 例患者下山或回原單位治療。52 例患者中男性 46 例,女性 6 例;漢族 41 例,少數民族 11 例;年齡 18~47 歲,中位年齡 33 歲。所有患者新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。COVID-19 患者 CT 薄層掃描圖像數據來源于《新型冠狀病毒肺炎的放射學診斷:中華醫學會放射學分會專家推薦意見(第一版)》(以下簡稱診斷推薦意見)[6]和《新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染的肺炎診療快速建議指南(標準版)》(以下簡稱診療建議指南)[7]。

1.2 儀器與方法

采用 Neusoft(NeuViz 16 Essence)東軟 16 排 CT 對 HAPE 患者進行檢查,患者取仰臥位,掃描范圍自肺尖至肺底水平,采用吸氣末屏氣掃描。掃描參數:管電壓 120 kV,管電流 150 mA,層距 5 mm,層厚 5 mm,重建層厚 3 mm,薄層高分辨重建后數據傳輸至工作站進行分析處理。后處理采用多平面重建方法,從原始掃描橫斷面圖像數據分別獲得肺部組織冠狀位、矢狀位圖像,以便后續診斷。

1.3 圖像分析處理

由兩位對 HAPE 有多年影像診斷經驗的醫師通過對肺部病灶位置、分布、密度、形態以及病灶內有無網格影、是否實變做出診斷,意見不一致時向上一級醫生請教或討論得出一致意見。檢查時,大部分患者經過呼吸訓練,CT 影像能夠達到一級片標準,個別患者因癥狀較重憋氣困難,導致圖像部分紋理稍模糊,但不影響 CT 診斷。

1.4 COVID-19 不同 CT 影像分期

診斷推薦意見和診療建議指南各自根據發病時間、病程進展以及 CT 影像特點將新型冠狀病毒肺炎分為不同時期,其中前者較后者少了“超前期”。本研究為了便于將 HAPE 的 CT 影像與之比較,在綜合上述診斷推薦意見和診療建議指南的基礎上,將 COVID-19 分為早期、進展期、重癥爆發期以及轉歸吸收期[8]。

2 結果

2.1 HAPE 分期以及病灶累及肺部情況

本研究中所有 HAPE 患者均為急進高原(海拔 3 600~5 000 m)1~5 天后前來醫院就診患者,CT 影像均有不同程度肺水腫表現,根據中華醫學會第三次全國高原醫學會學術討論會推薦的診斷標準[9],為了便于與 COVID-19 不同分期 CT 圖像相比較,仍采用高原肺水腫早期、進展期、重癥期以及轉歸吸收期四期。本研究中 52 例 HAPE 患者各分期患者例數和雙肺累及分布情況見表 1。

2.2 HAPE 不同分期 CT 影像表現特點

2.2.1 早期

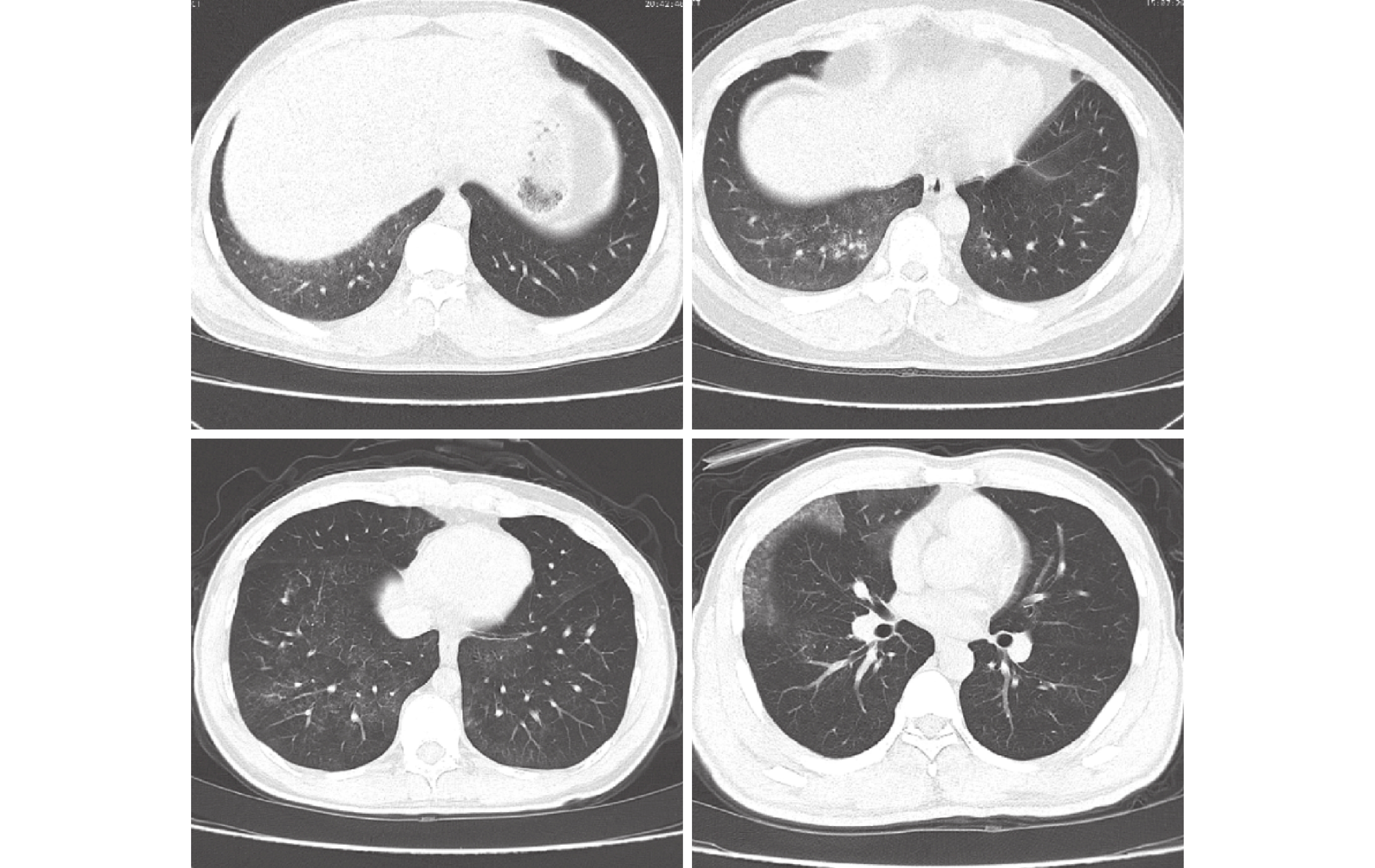

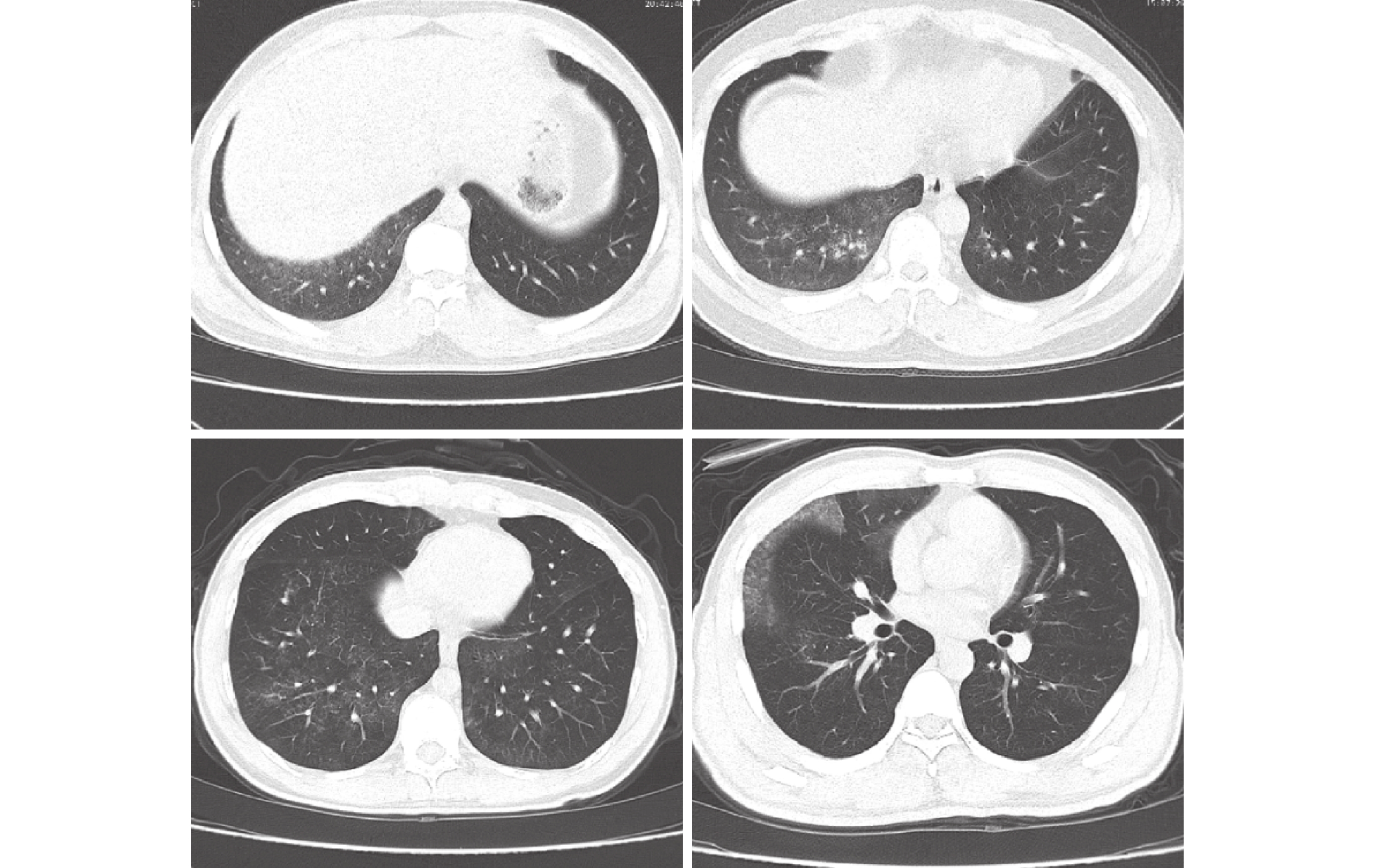

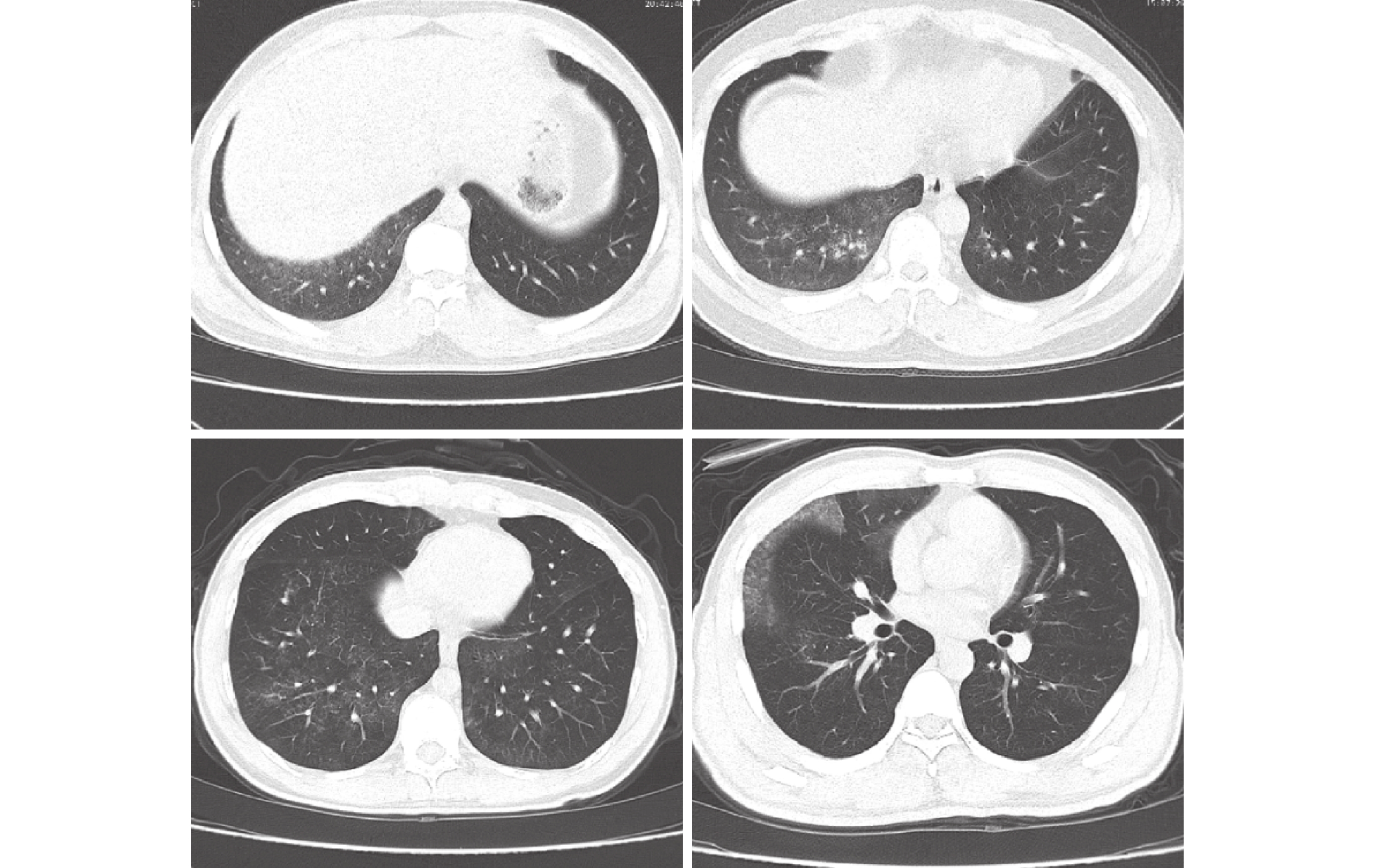

CT 表現為磨玻璃影伴隨密度增高,多出現于雙肺下葉背段及右中葉外側和后基底段,且左下葉多晚于右下葉(見圖 1)。

圖1

高原肺水腫早期 CT 表現

Figure1.

CT images of high altitude pulmonary edema in the early stage

圖1

高原肺水腫早期 CT 表現

Figure1.

CT images of high altitude pulmonary edema in the early stage

2.2.2 進展期

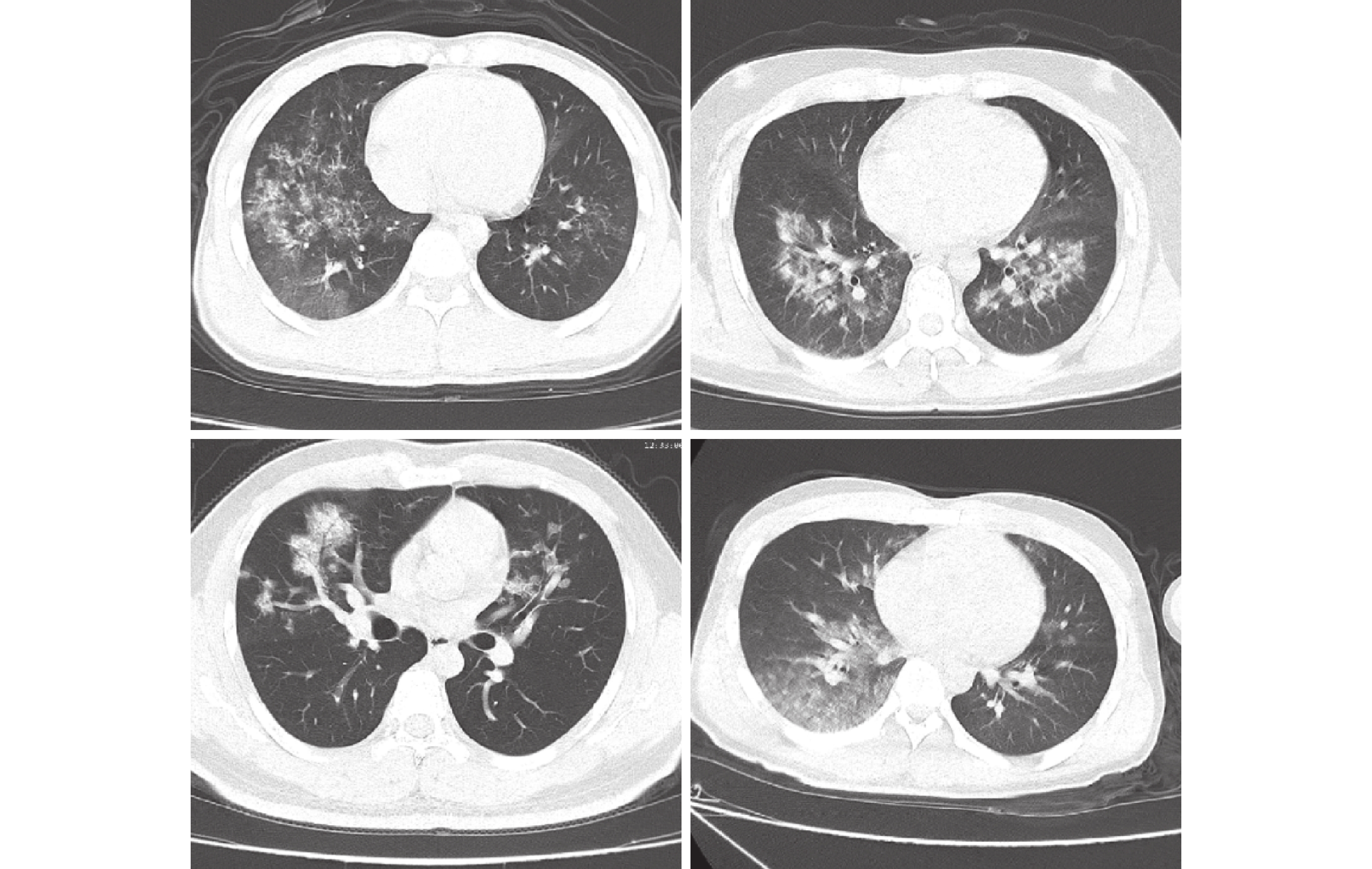

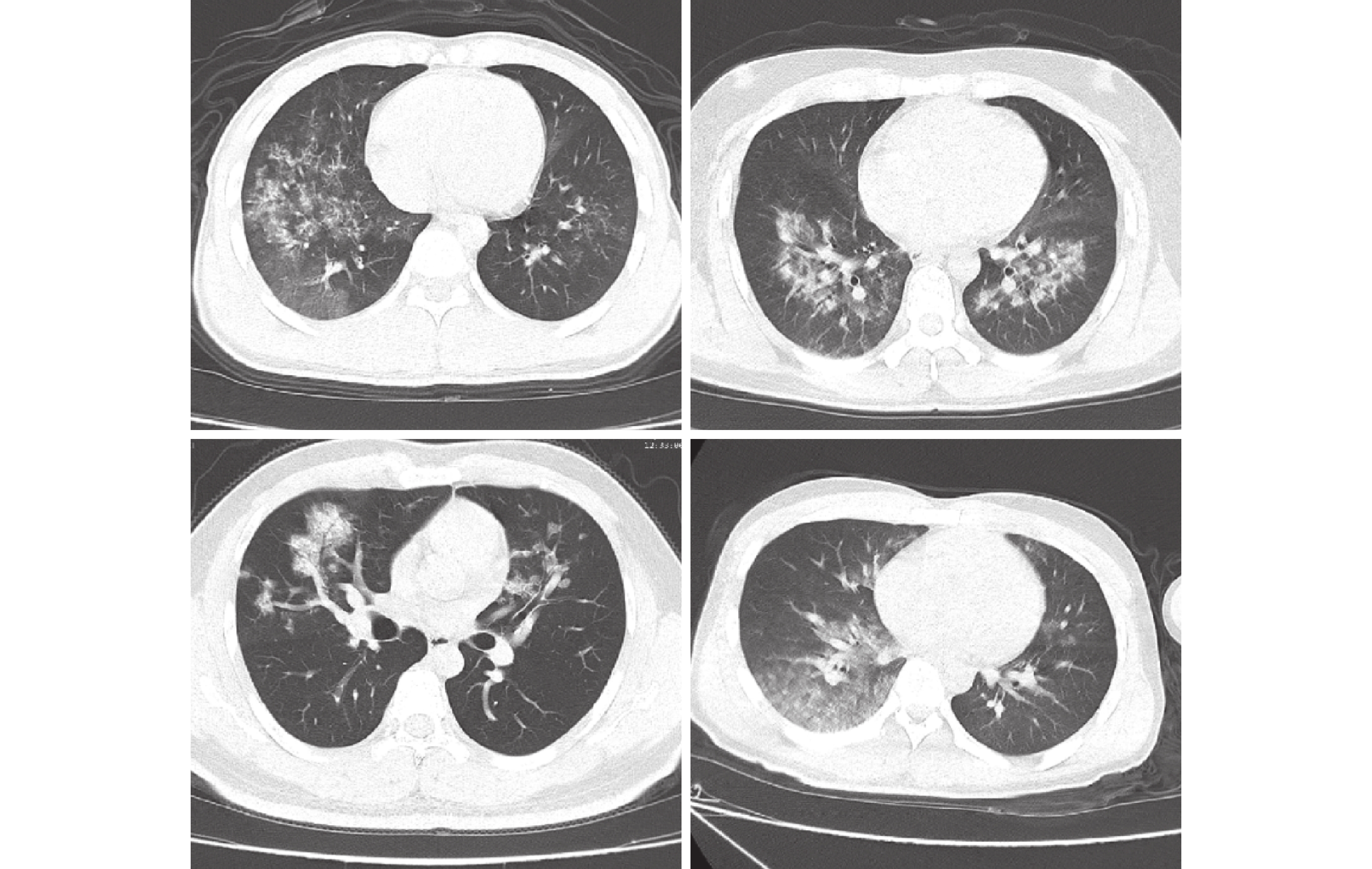

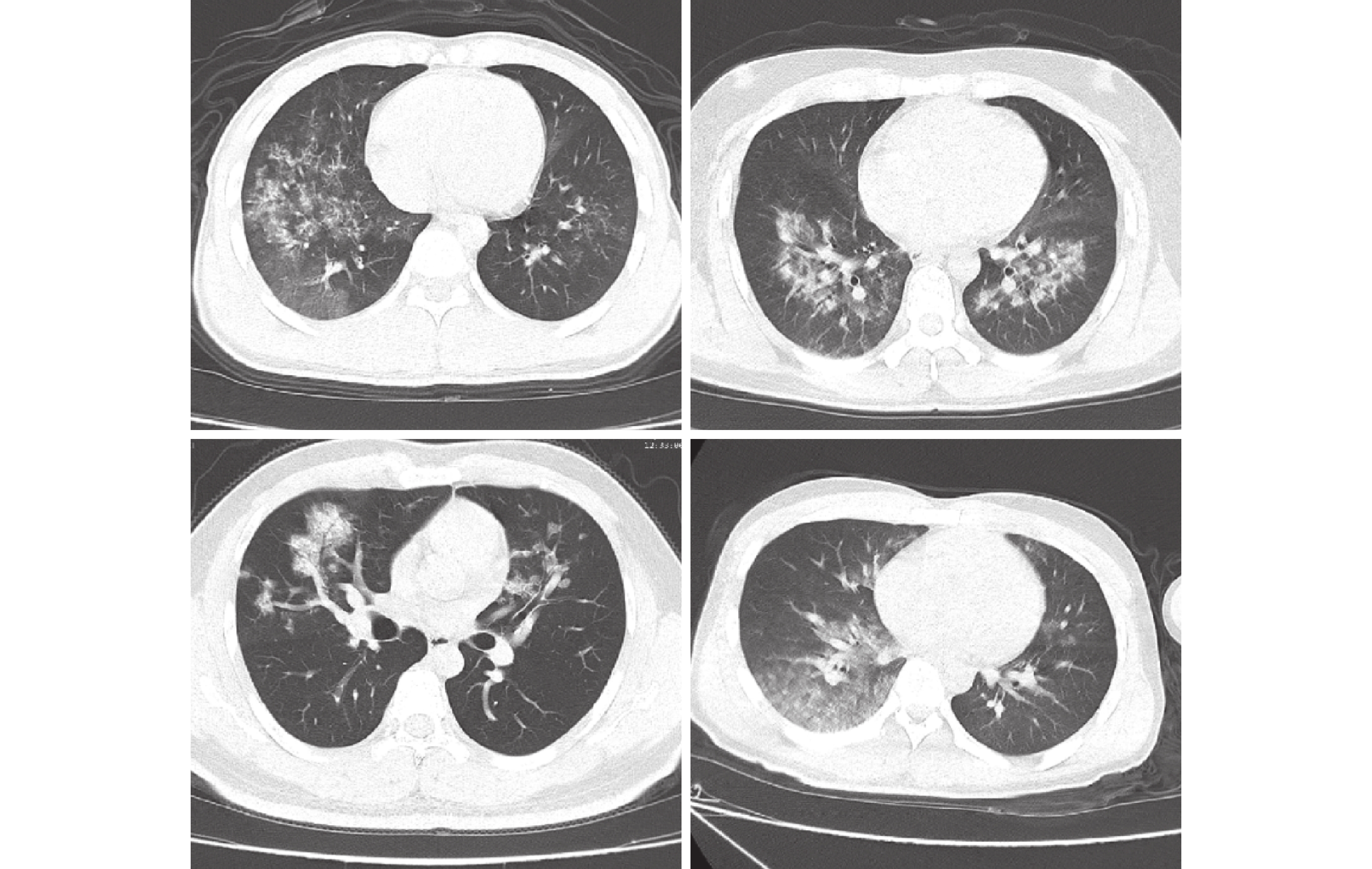

如果早期治療不當或不及時,病變密度繼續增加,范圍繼續擴大,CT 表現為云絮狀密度增高影,常以右肺下葉背段或右中葉為重(見圖 2)。

圖2

高原肺水腫進展期 CT 表現

Figure2.

CT images of high altitude pulmonary edema in the progress stage

圖2

高原肺水腫進展期 CT 表現

Figure2.

CT images of high altitude pulmonary edema in the progress stage

2.2.3 重癥爆發期

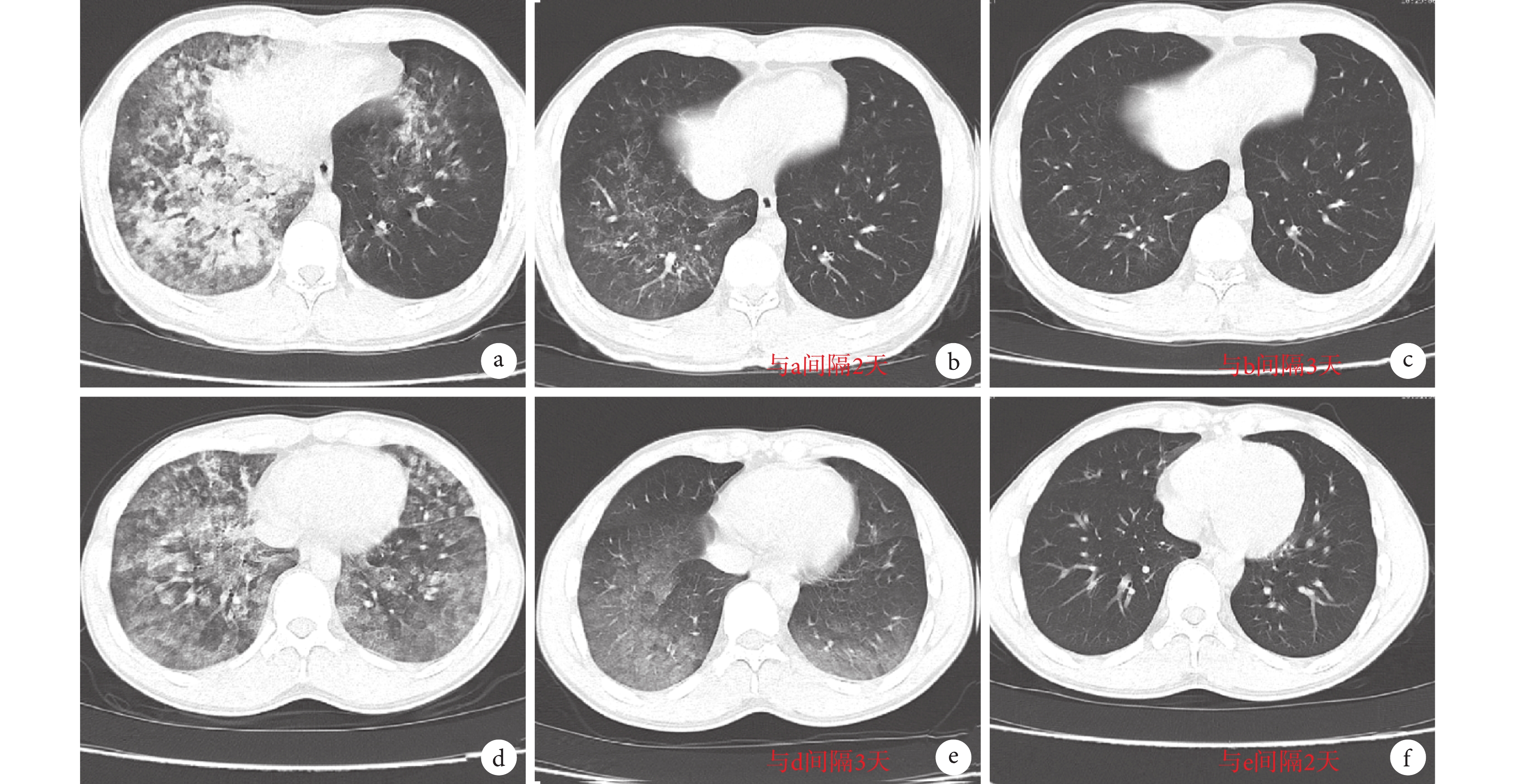

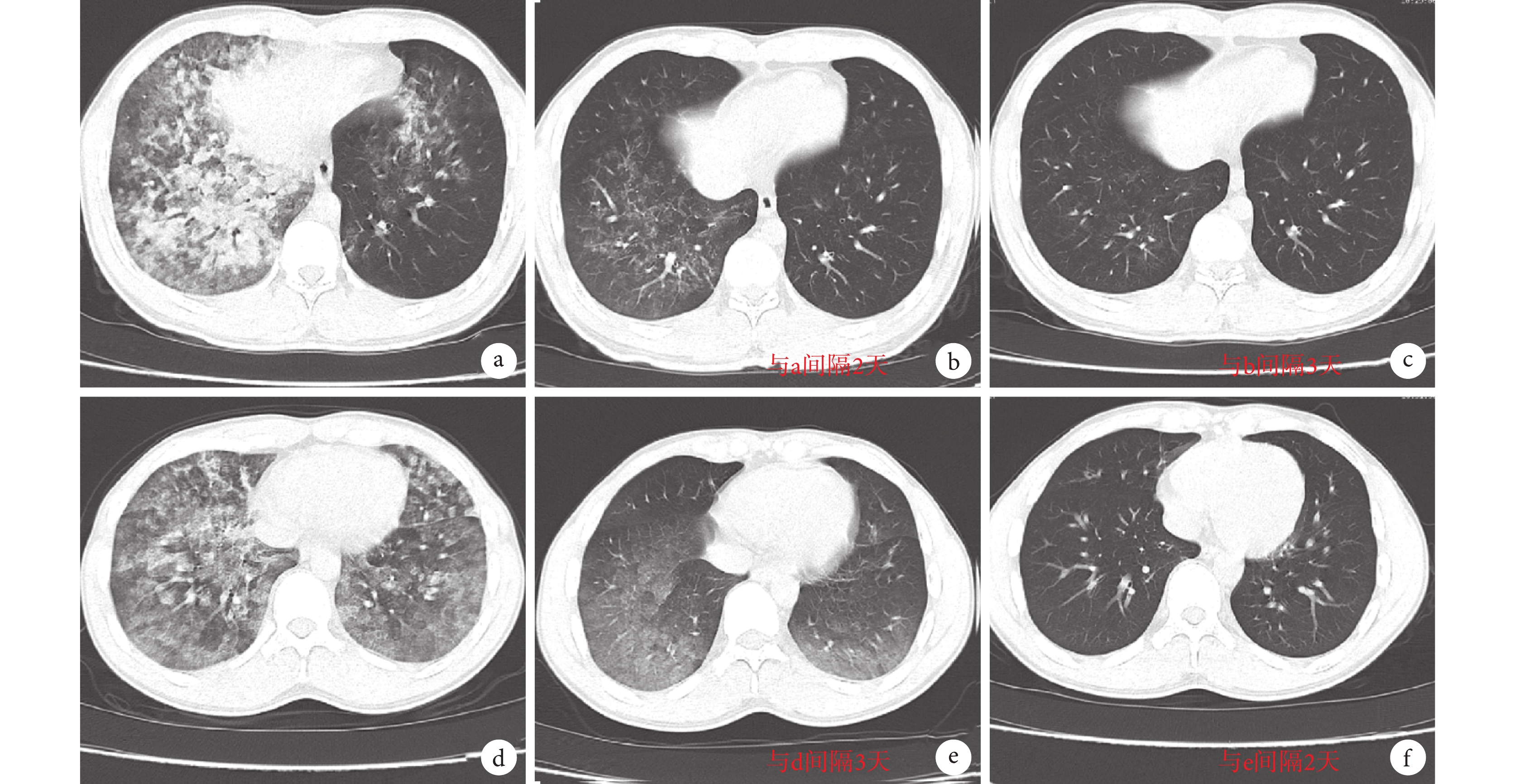

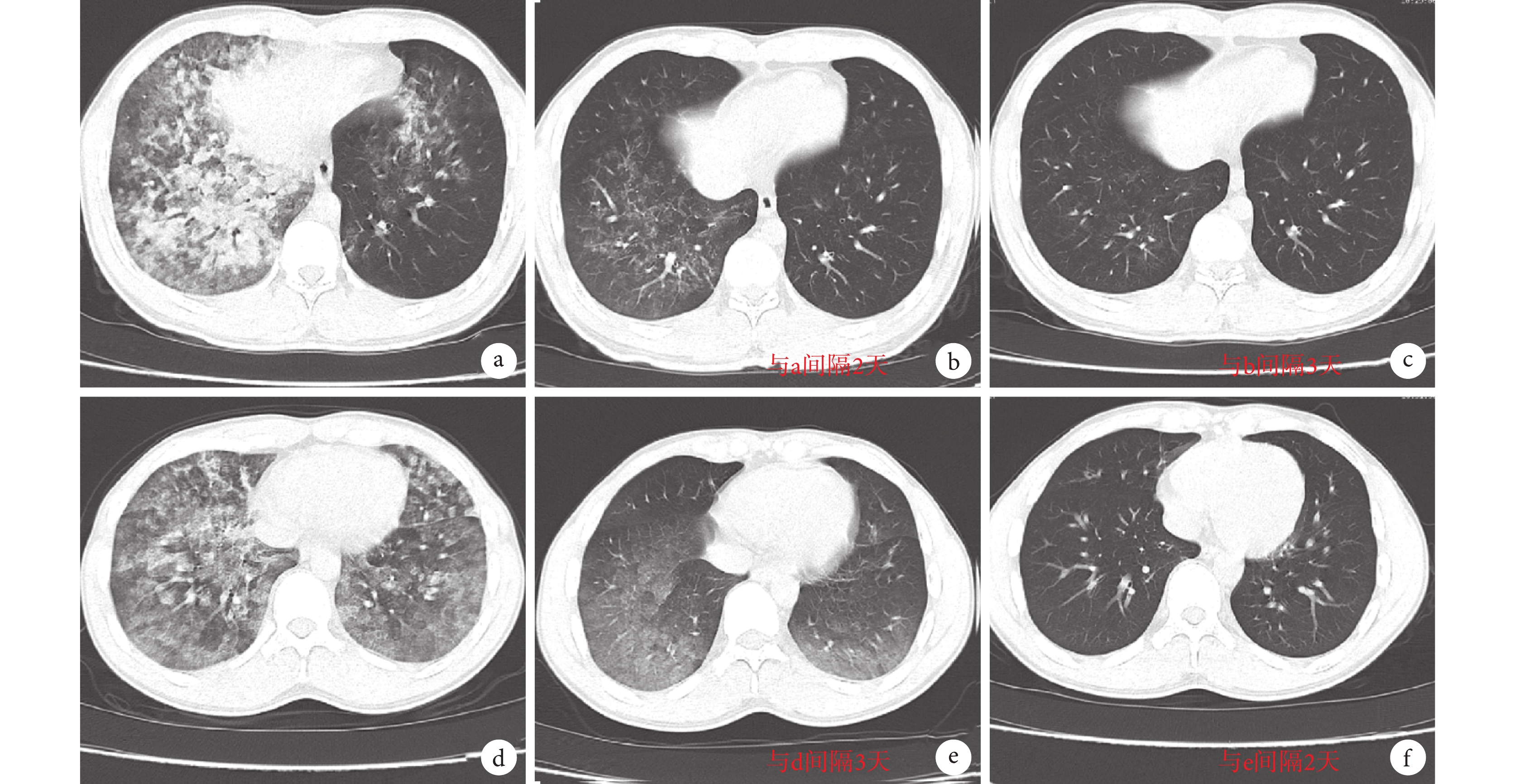

此期病變繼續向周圍擴展,絮狀密度增高影可充滿整個肺葉(見圖 3a、圖 3d),部分可見受累肺段的支氣管充氣征,右肺受累程度多重于左肺。

圖3

兩例患者高原肺水腫重癥爆發期、轉歸吸收期 CT 表現

圖3

兩例患者高原肺水腫重癥爆發期、轉歸吸收期 CT 表現

a. 患者 1 重癥爆發期;b-c. 患者 1 轉歸吸收期;d. 患者 2 重癥爆發期;e-f. 患者 2 轉歸吸收期

Figure3. CT images of HAPE in the most serious and last stage of two patientsa. the most serious stage of patient No.1; b-c. recovery period of patient No.1; d. the most serious stage of patient No.2; e-f. recovery period of patient No.2

2.2.4 轉歸吸收期

此期病變 CT 表現與早期表現類似(見圖 3b、c 和圖 3e、f),表現為肺紋理略增多,顯示模糊密度影或局限性小斑片陰影,經過治療后可完全吸收。

2.3 COVID-19 不同分期 CT 影像表現

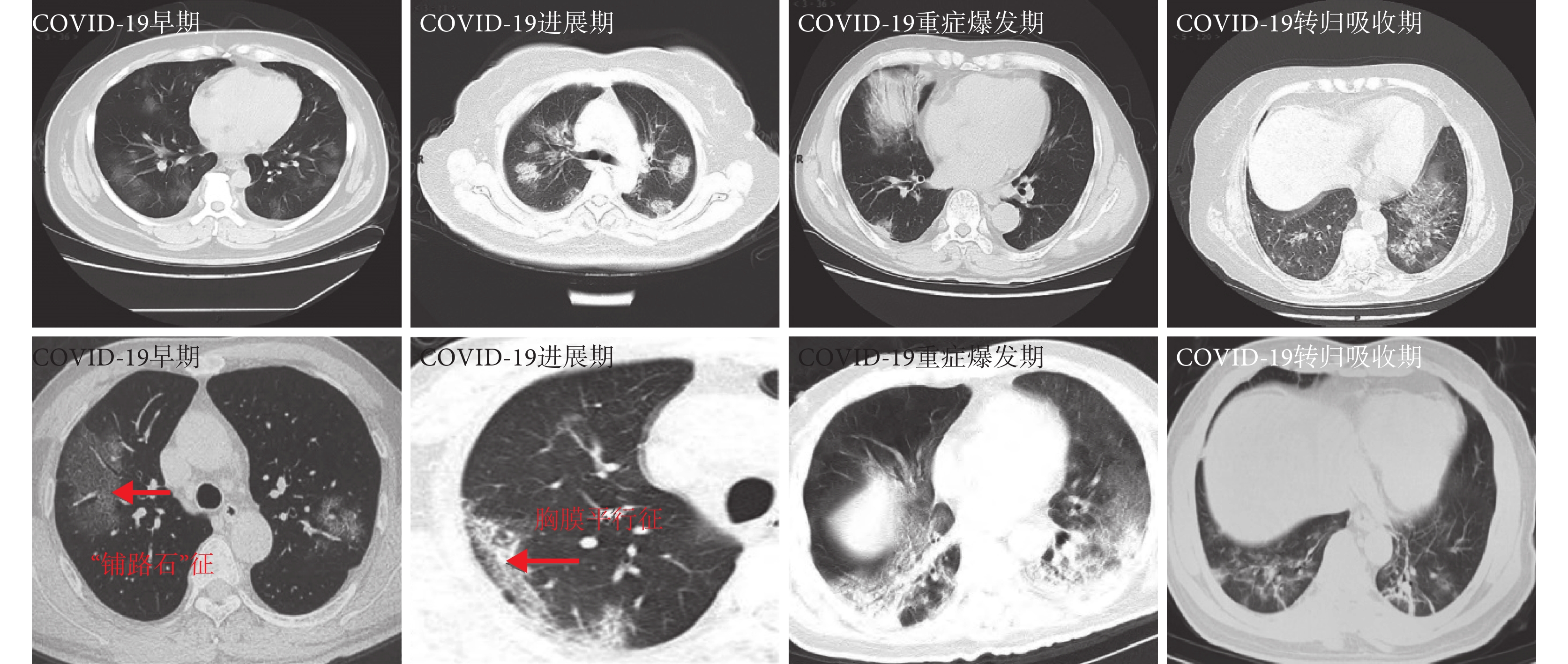

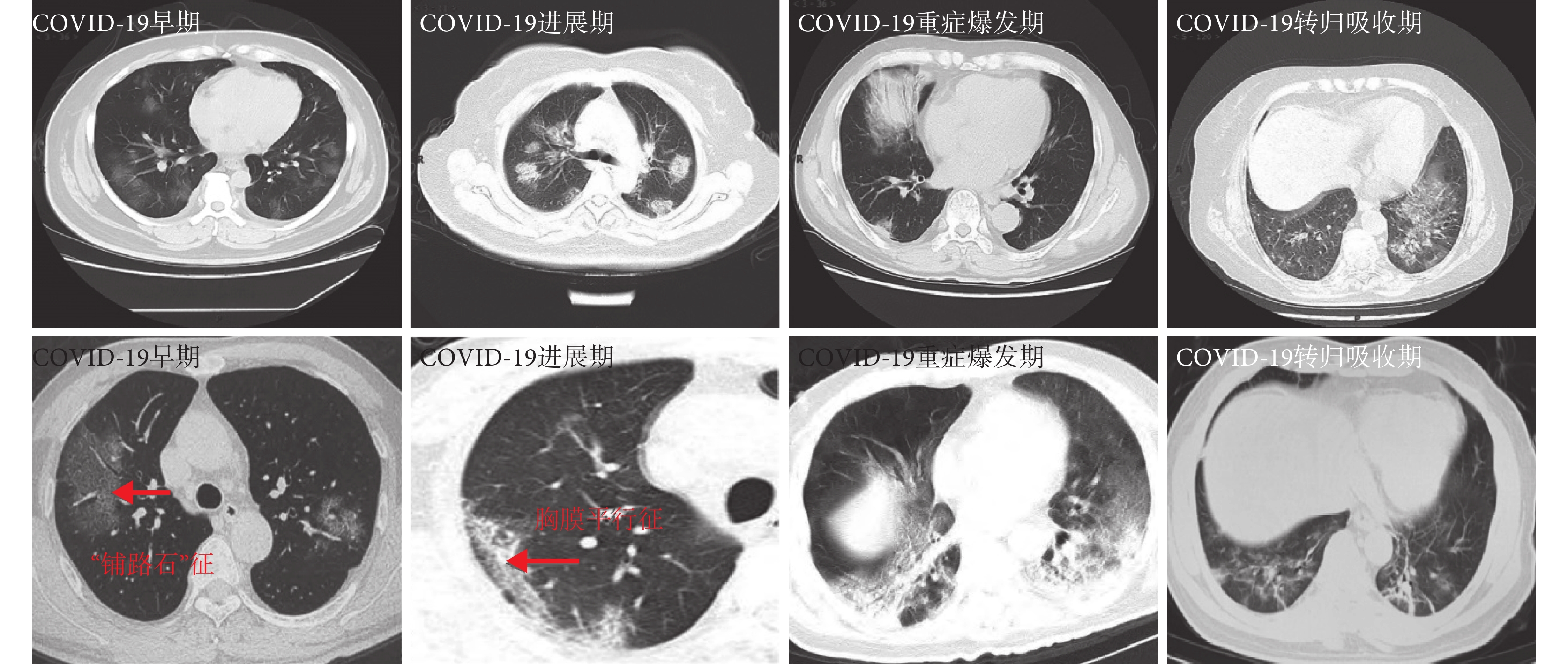

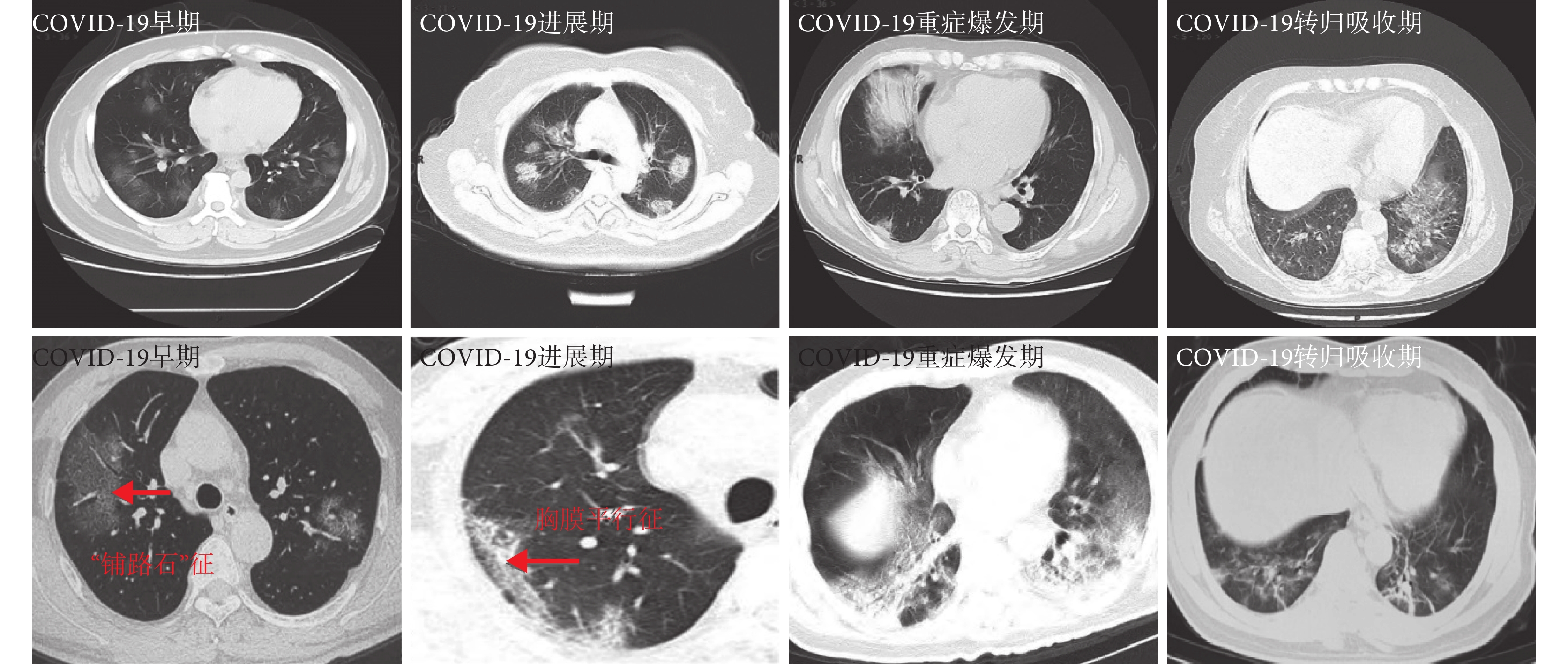

根據前文診斷推薦意見和診療建議指南等文獻[6-7],COVID-19 不同分期 CT 特征影像如圖 4 所示。COVID-19 早期通常為出現臨床表現后 1~3 天,CT 顯示病變多為單、雙發或散在局限性磨玻璃密度影,其內可見支氣管管壁增厚和支氣管充氣征,或蜂窩樣或網格樣增厚小葉間隔分隔,類似于細網格狀陰影或“鋪路石”征。臨床表現 3~7 天后為進展期,CT 影像表現為病灶增多、范圍擴大,方向常與胸膜方向平行,病灶內出現大小、程度不等的實變,部分可見充氣支氣管征。此期新發病灶 CT 表現與早期病灶相似。重癥爆發期多為出現臨床癥狀 7~14 天,雙肺彌漫性病變或實變,大部分肺部受累時呈“白肺”表現。轉歸吸收期,2~3 周治療后病灶數目、范圍縮小,密度降低,有病灶可表現為斑片狀影或纖維化不規則索條狀影,且支氣管、血管束增粗程度減輕。

圖4

新型冠狀病毒肺炎不同時期肺部 CT 表現

Figure4.

CT images of COVID-19 in different stages

圖4

新型冠狀病毒肺炎不同時期肺部 CT 表現

Figure4.

CT images of COVID-19 in different stages

3 討論

HAPE 是指從低海拔地區快速進入高原后,因為缺氧等環境因素導致肺動脈壓升高、肺血容量增加、肺部毛細血管內液體滲出至肺間質及肺泡而引起的特發性疾病,嚴重時可危及生命[10-11]。COVID-19 已被中國疾病控制中心宣布納入國家“乙類”傳染病,采取“甲類”傳染病防控措施[12]。目前我國已處于“內防反彈,外防輸入”的關鍵階段,但美國、印度等國的形勢依然嚴峻[1]。兩種疾病嚴重威脅著我國西部高原邊境地區,特別是對一線官兵健康的影響不容小覷。因此,正確利用 CT 影像鑒別診斷兩種疾病并及時給予對癥治療對官兵健康具有重要意義。

本文對 HAPE 與 COVID-19 不同病程的 CT 影像特征進行了比較。在早期,兩者都伴隨磨玻璃或片狀影,但后者常伴有類似“鋪路石”狀斑片狀影,前者少見[13-14]。HAPE 早期累及單肺較多(右側多見),且左肺晚于右肺,多出現于肺下葉背段及右中葉外側段和后基底段[6];COVID-19 常累及雙肺中、下葉外帶,胸膜下或葉間裂下。進展期,HAPE CT 多表現為云絮狀密度增高影;COVID-19 病灶擴大,原有磨玻璃影或實變或融合或部分吸收,可見磨玻璃影、實變影或條索影共存,病變一般沿著平行于胸膜方向發展,部分病灶可見支氣管充氣征[7, 15]。重癥爆發期,兩者病變可彌漫性向外擴大至全肺。前者絮狀密度增高影可充滿整個肺葉,受累肺段可見與 COVID-19 進展期相似的支氣管充氣征,右肺病灶受累程度多重于左肺[16];后者病灶密度廣泛增高且不均勻,非實變區可呈斑片狀磨玻璃陰影,雙肺大部分受累時呈“白肺”表現。轉歸吸收期,兩者病灶范圍和數目明顯減小,密度降低。前者表現出與 HAPE 早期類似的磨玻璃影或局限性小斑片陰影;后者表現為斑片狀影或纖維化不規則索條狀影,且支氣管、血管束增粗程度減輕[16-17]。

當人體快速進入低氧環境后,肺小血管收縮引起了肺動脈血壓升高。此時,肺部毛細血管會出現應急衰竭導致血管壁超微結構的損傷,進而可能引發 HAPE[18]。HAPE 嚴重時也累及雙肺,但右側常重于左側,這一表現的發生機制尚不清楚,推測可能與肺通氣循環特定的解剖結構以及肺動脈高壓產生時壓力變化不均衡有關[19]。COVID-19 CT 影像多表現為雙肺下葉或肺外帶小葉核心病變(病變在兩肺均勻分布為主),這可能是由于新型冠狀病毒體積小(直徑 60~140 nm),經呼吸道到達遠端肺泡,與肺野外帶肺泡壁的Ⅱ型肺泡上皮細胞作用后細胞增生或脫落壞死,從而引起肺泡壁損傷[20]。

HAPE 較 COVID-19 病情進展稍快,前者一般 3 天后進入爆發期,后者多于 1 周到達該期[6, 9],具體病程時間進展見表 2。同時,兩種疾病在不同分期的病理改變也不相同[20],詳見表 2。

本研究中所包含病例還比較局限,以青壯年男性(部隊官兵)為主,由于急進高原,容易出現 HAPE[21]。除此之外,官兵們高強度體力勞動和對抗也是 HAPE 的另一大誘因[4]。由于 HAPE 早期癥狀不明顯,病情進展快,部隊官兵駐地距離醫療站較遠,前來檢查時,病情已進入進展期或爆發期。所以,表 1 所示這兩個時期患者較多,輕癥患者少。

此外,有報道指出 COVID-19 肺損傷與典型的急性呼吸窘迫綜合征不同,而與高原肺水腫相似[22],但是二者的病理生理機制有著明顯區別,COVID-19 主要是病毒介導的炎癥反應,而后者是過度和不均勻的低氧肺血管收縮引起的[23]。在臨床表現上高原上多數患者的肺部 CT 病變分布在胸膜下部位,最常見的是右下肺受累,這與 HAPE 的 CT 特征類似[24]。在流行病學上,秘魯科學家根據本國 2020 年上半年 COVID-19 流行數據發現高海拔地區生活可能會減少 COVID-19 感染和病死率[25]。但是,Pun 等[26]指出由于 COVID-19 傳播和流行與眾多因素有關,這項研究結果僅處于推測和假說性階段。

綜上所述,本研究對 HAPE 和 COVID-19 的 CT 影像特征以及鑒別進行了討論和分析。HAPE 由磨玻璃密度增高影轉變為云絮狀密度增高影,可視為特征 CT 表現,并伴有右肺重于左肺。COVID-19 是由新冠病毒侵犯肺間質產生,早期 CT 表現為磨玻璃影,其內可見網格狀小葉內間隔增厚,也稱“鋪路石征”,這是其特征性 CT 表現。當治療不及時或者不合理,病灶增大并伴有融合趨勢時,病變往往沿平行于胸膜方向發展,產生“胸膜平行征”,這是其 CT 表現的另一特征[20, 27]。此外,HAPE 病程進展要比 COVID-19 迅速,通常經過 2~3 天正確治療,CT 影像即有明顯改變。若兩者影像難以區分和鑒別診斷時,COVID-19 仍然需要通過病毒核酸檢測確診。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

國內新型冠狀病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)已得到有效控制[1],但全球范圍內,確診和死亡人數仍居高不下,根據國家 CDC 官方網址(http://2019ncov.chinacdc.cn/2019-nCoV/global.html)截至 10 月 9 日數據,鄰國印度目前累積確診人數超過 690 萬,死亡人數已超過 10 萬。由于我國與印度在西部高原地區邊界尚未劃定,官兵在巡邏或者處理突發事件時感染新冠病毒的概率大幅增加。與此同時,高海拔地區高寒缺氧,官兵極易發生高原肺水腫(high altitude pulmonary edema,HAPE)[2],二者均會對官兵身體造成嚴重損傷,若不及時、正確地對二者進行治療,后果不堪設想[3-4]。目前計算機斷層掃描(computed tomography,CT)已廣泛用于肺部疾病檢查,能夠提供直觀的影像數據為臨床診斷提供參考。所以,利用 CT 影像有效鑒別診斷對兩者的臨床診斷和后期救治具有重要意義[5]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究已經過新疆軍區總醫院醫學倫理委員會審核并獲得批準。本研究共收集 2020 年 5 月 1 日至 5 月 30 日于解放軍 950 醫院三十里營房醫療站確診的 HAPE 患者 52 例(包含住院復查 5 例),其中 41 例為確診后首次住院收治患者,其余 6 例患者下山或回原單位治療。52 例患者中男性 46 例,女性 6 例;漢族 41 例,少數民族 11 例;年齡 18~47 歲,中位年齡 33 歲。所有患者新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。COVID-19 患者 CT 薄層掃描圖像數據來源于《新型冠狀病毒肺炎的放射學診斷:中華醫學會放射學分會專家推薦意見(第一版)》(以下簡稱診斷推薦意見)[6]和《新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染的肺炎診療快速建議指南(標準版)》(以下簡稱診療建議指南)[7]。

1.2 儀器與方法

采用 Neusoft(NeuViz 16 Essence)東軟 16 排 CT 對 HAPE 患者進行檢查,患者取仰臥位,掃描范圍自肺尖至肺底水平,采用吸氣末屏氣掃描。掃描參數:管電壓 120 kV,管電流 150 mA,層距 5 mm,層厚 5 mm,重建層厚 3 mm,薄層高分辨重建后數據傳輸至工作站進行分析處理。后處理采用多平面重建方法,從原始掃描橫斷面圖像數據分別獲得肺部組織冠狀位、矢狀位圖像,以便后續診斷。

1.3 圖像分析處理

由兩位對 HAPE 有多年影像診斷經驗的醫師通過對肺部病灶位置、分布、密度、形態以及病灶內有無網格影、是否實變做出診斷,意見不一致時向上一級醫生請教或討論得出一致意見。檢查時,大部分患者經過呼吸訓練,CT 影像能夠達到一級片標準,個別患者因癥狀較重憋氣困難,導致圖像部分紋理稍模糊,但不影響 CT 診斷。

1.4 COVID-19 不同 CT 影像分期

診斷推薦意見和診療建議指南各自根據發病時間、病程進展以及 CT 影像特點將新型冠狀病毒肺炎分為不同時期,其中前者較后者少了“超前期”。本研究為了便于將 HAPE 的 CT 影像與之比較,在綜合上述診斷推薦意見和診療建議指南的基礎上,將 COVID-19 分為早期、進展期、重癥爆發期以及轉歸吸收期[8]。

2 結果

2.1 HAPE 分期以及病灶累及肺部情況

本研究中所有 HAPE 患者均為急進高原(海拔 3 600~5 000 m)1~5 天后前來醫院就診患者,CT 影像均有不同程度肺水腫表現,根據中華醫學會第三次全國高原醫學會學術討論會推薦的診斷標準[9],為了便于與 COVID-19 不同分期 CT 圖像相比較,仍采用高原肺水腫早期、進展期、重癥期以及轉歸吸收期四期。本研究中 52 例 HAPE 患者各分期患者例數和雙肺累及分布情況見表 1。

2.2 HAPE 不同分期 CT 影像表現特點

2.2.1 早期

CT 表現為磨玻璃影伴隨密度增高,多出現于雙肺下葉背段及右中葉外側和后基底段,且左下葉多晚于右下葉(見圖 1)。

圖1

高原肺水腫早期 CT 表現

Figure1.

CT images of high altitude pulmonary edema in the early stage

圖1

高原肺水腫早期 CT 表現

Figure1.

CT images of high altitude pulmonary edema in the early stage

2.2.2 進展期

如果早期治療不當或不及時,病變密度繼續增加,范圍繼續擴大,CT 表現為云絮狀密度增高影,常以右肺下葉背段或右中葉為重(見圖 2)。

圖2

高原肺水腫進展期 CT 表現

Figure2.

CT images of high altitude pulmonary edema in the progress stage

圖2

高原肺水腫進展期 CT 表現

Figure2.

CT images of high altitude pulmonary edema in the progress stage

2.2.3 重癥爆發期

此期病變繼續向周圍擴展,絮狀密度增高影可充滿整個肺葉(見圖 3a、圖 3d),部分可見受累肺段的支氣管充氣征,右肺受累程度多重于左肺。

圖3

兩例患者高原肺水腫重癥爆發期、轉歸吸收期 CT 表現

圖3

兩例患者高原肺水腫重癥爆發期、轉歸吸收期 CT 表現

a. 患者 1 重癥爆發期;b-c. 患者 1 轉歸吸收期;d. 患者 2 重癥爆發期;e-f. 患者 2 轉歸吸收期

Figure3. CT images of HAPE in the most serious and last stage of two patientsa. the most serious stage of patient No.1; b-c. recovery period of patient No.1; d. the most serious stage of patient No.2; e-f. recovery period of patient No.2

2.2.4 轉歸吸收期

此期病變 CT 表現與早期表現類似(見圖 3b、c 和圖 3e、f),表現為肺紋理略增多,顯示模糊密度影或局限性小斑片陰影,經過治療后可完全吸收。

2.3 COVID-19 不同分期 CT 影像表現

根據前文診斷推薦意見和診療建議指南等文獻[6-7],COVID-19 不同分期 CT 特征影像如圖 4 所示。COVID-19 早期通常為出現臨床表現后 1~3 天,CT 顯示病變多為單、雙發或散在局限性磨玻璃密度影,其內可見支氣管管壁增厚和支氣管充氣征,或蜂窩樣或網格樣增厚小葉間隔分隔,類似于細網格狀陰影或“鋪路石”征。臨床表現 3~7 天后為進展期,CT 影像表現為病灶增多、范圍擴大,方向常與胸膜方向平行,病灶內出現大小、程度不等的實變,部分可見充氣支氣管征。此期新發病灶 CT 表現與早期病灶相似。重癥爆發期多為出現臨床癥狀 7~14 天,雙肺彌漫性病變或實變,大部分肺部受累時呈“白肺”表現。轉歸吸收期,2~3 周治療后病灶數目、范圍縮小,密度降低,有病灶可表現為斑片狀影或纖維化不規則索條狀影,且支氣管、血管束增粗程度減輕。

圖4

新型冠狀病毒肺炎不同時期肺部 CT 表現

Figure4.

CT images of COVID-19 in different stages

圖4

新型冠狀病毒肺炎不同時期肺部 CT 表現

Figure4.

CT images of COVID-19 in different stages

3 討論

HAPE 是指從低海拔地區快速進入高原后,因為缺氧等環境因素導致肺動脈壓升高、肺血容量增加、肺部毛細血管內液體滲出至肺間質及肺泡而引起的特發性疾病,嚴重時可危及生命[10-11]。COVID-19 已被中國疾病控制中心宣布納入國家“乙類”傳染病,采取“甲類”傳染病防控措施[12]。目前我國已處于“內防反彈,外防輸入”的關鍵階段,但美國、印度等國的形勢依然嚴峻[1]。兩種疾病嚴重威脅著我國西部高原邊境地區,特別是對一線官兵健康的影響不容小覷。因此,正確利用 CT 影像鑒別診斷兩種疾病并及時給予對癥治療對官兵健康具有重要意義。

本文對 HAPE 與 COVID-19 不同病程的 CT 影像特征進行了比較。在早期,兩者都伴隨磨玻璃或片狀影,但后者常伴有類似“鋪路石”狀斑片狀影,前者少見[13-14]。HAPE 早期累及單肺較多(右側多見),且左肺晚于右肺,多出現于肺下葉背段及右中葉外側段和后基底段[6];COVID-19 常累及雙肺中、下葉外帶,胸膜下或葉間裂下。進展期,HAPE CT 多表現為云絮狀密度增高影;COVID-19 病灶擴大,原有磨玻璃影或實變或融合或部分吸收,可見磨玻璃影、實變影或條索影共存,病變一般沿著平行于胸膜方向發展,部分病灶可見支氣管充氣征[7, 15]。重癥爆發期,兩者病變可彌漫性向外擴大至全肺。前者絮狀密度增高影可充滿整個肺葉,受累肺段可見與 COVID-19 進展期相似的支氣管充氣征,右肺病灶受累程度多重于左肺[16];后者病灶密度廣泛增高且不均勻,非實變區可呈斑片狀磨玻璃陰影,雙肺大部分受累時呈“白肺”表現。轉歸吸收期,兩者病灶范圍和數目明顯減小,密度降低。前者表現出與 HAPE 早期類似的磨玻璃影或局限性小斑片陰影;后者表現為斑片狀影或纖維化不規則索條狀影,且支氣管、血管束增粗程度減輕[16-17]。

當人體快速進入低氧環境后,肺小血管收縮引起了肺動脈血壓升高。此時,肺部毛細血管會出現應急衰竭導致血管壁超微結構的損傷,進而可能引發 HAPE[18]。HAPE 嚴重時也累及雙肺,但右側常重于左側,這一表現的發生機制尚不清楚,推測可能與肺通氣循環特定的解剖結構以及肺動脈高壓產生時壓力變化不均衡有關[19]。COVID-19 CT 影像多表現為雙肺下葉或肺外帶小葉核心病變(病變在兩肺均勻分布為主),這可能是由于新型冠狀病毒體積小(直徑 60~140 nm),經呼吸道到達遠端肺泡,與肺野外帶肺泡壁的Ⅱ型肺泡上皮細胞作用后細胞增生或脫落壞死,從而引起肺泡壁損傷[20]。

HAPE 較 COVID-19 病情進展稍快,前者一般 3 天后進入爆發期,后者多于 1 周到達該期[6, 9],具體病程時間進展見表 2。同時,兩種疾病在不同分期的病理改變也不相同[20],詳見表 2。

本研究中所包含病例還比較局限,以青壯年男性(部隊官兵)為主,由于急進高原,容易出現 HAPE[21]。除此之外,官兵們高強度體力勞動和對抗也是 HAPE 的另一大誘因[4]。由于 HAPE 早期癥狀不明顯,病情進展快,部隊官兵駐地距離醫療站較遠,前來檢查時,病情已進入進展期或爆發期。所以,表 1 所示這兩個時期患者較多,輕癥患者少。

此外,有報道指出 COVID-19 肺損傷與典型的急性呼吸窘迫綜合征不同,而與高原肺水腫相似[22],但是二者的病理生理機制有著明顯區別,COVID-19 主要是病毒介導的炎癥反應,而后者是過度和不均勻的低氧肺血管收縮引起的[23]。在臨床表現上高原上多數患者的肺部 CT 病變分布在胸膜下部位,最常見的是右下肺受累,這與 HAPE 的 CT 特征類似[24]。在流行病學上,秘魯科學家根據本國 2020 年上半年 COVID-19 流行數據發現高海拔地區生活可能會減少 COVID-19 感染和病死率[25]。但是,Pun 等[26]指出由于 COVID-19 傳播和流行與眾多因素有關,這項研究結果僅處于推測和假說性階段。

綜上所述,本研究對 HAPE 和 COVID-19 的 CT 影像特征以及鑒別進行了討論和分析。HAPE 由磨玻璃密度增高影轉變為云絮狀密度增高影,可視為特征 CT 表現,并伴有右肺重于左肺。COVID-19 是由新冠病毒侵犯肺間質產生,早期 CT 表現為磨玻璃影,其內可見網格狀小葉內間隔增厚,也稱“鋪路石征”,這是其特征性 CT 表現。當治療不及時或者不合理,病灶增大并伴有融合趨勢時,病變往往沿平行于胸膜方向發展,產生“胸膜平行征”,這是其 CT 表現的另一特征[20, 27]。此外,HAPE 病程進展要比 COVID-19 迅速,通常經過 2~3 天正確治療,CT 影像即有明顯改變。若兩者影像難以區分和鑒別診斷時,COVID-19 仍然需要通過病毒核酸檢測確診。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。