穿戴式生理參數監測設備由于其連續動態和低生理/心理負荷等特點,在日常健康監測和疾病診療領域發揮著越來越重要的作用。可穿戴技術經過幾十年的發展,技術成熟度逐漸提高,研究重點也向臨床應用領域拓展。本文綜述了穿戴式生理參數監測技術及其在臨床應用方面的研究進展。首先從傳感技術和數據處理與分析方面介紹了穿戴式生理監測技術的研究進展,然后分析了當前的醫療級可穿戴設備的監測信號類型及原理,同時提出臨床應用研究的三個典型方向:實時監護與預測預警、病情評估與鑒別診斷、康復訓練與精準治療,最后對穿戴式生理監測技術在生物醫學領域所面臨的挑戰與應對策略展開討論,突出其臨床應用價值和臨床應用模式,以期為可穿戴技術相關領域的研究提供有用的參考信息。

引用本文: 麻琛彬, 徐浩然, 李德玉, 張政波. 穿戴式生理參數監測及其臨床應用研究進展. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(3): 583-593. doi: 10.7507/1001-5515.202009031 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

可穿戴設備是可直接放置在皮膚附近或表面上帶有微控制器的智能電子設備,可進一步融合無線局域網、智能交互、數據處理平臺以及遠程協助系統等技術,從而檢測、處理和傳輸關于生命體征和/或環境相關的信息[1]。隨著小型電子設備、智能手機和通信技術的進步,臨床對高質量醫學數據需求也在不斷提高,這些都促進了可穿戴設備的爆炸式增長[2]。如今大多數用于生理參數監測的可穿戴系統將多種微型傳感器所采集的信號通過無線或有線鏈路傳送到中央節點,然后在用戶界面顯示相應生命體征信息,或直接通過數據分析處理的算法給出醫療輔助信息[1]。可穿戴設備廉價便攜、簡單舒適,適用于日常健康管理及醫療資源有限的應用場景,也為輔助臨床診斷和病情評估提供了新的解決方案,正在改變著醫療模式,已顯示出強勁的發展勢頭和市場潛力。設備可在醫院或實驗室外進行連續動態的健康監測[3],或對醫療不良事件進行預警和分析[4-5],或針對慢病進行活動質量評估[6]和醫療護理[7],以及為醫生提供決策建議[8]。

20 世紀 60 年代,阿波羅計劃研究利用動態心電圖持續監測宇航員的健康狀況[2],之后,Gilson 醫生首次對動態心電圖做了臨床報告[9],這項技術逐漸在臨床推廣,開始研究更多的便攜式生理參數監測設備,出現了血氧飽和度[10]、血壓[11]、呼吸[12]及體位體動[13-14]等生理參數的監測技術。2011 年,Fitbit 手環開始將監測技術與移動應用程序結合,開啟個性化健康監護的同時,也為開展長期大樣本的設備效用測試和驗證工作提供了便利條件[12, 14]。2019 年,經國家食品藥品監督管理局(State Food and Drug Administration,SFDA)認證的 SensEcho 隨行生理監護系統融合監測終端、無線組網信號傳輸及中央監護系統,已經納入 400 多例患者進行睡眠分析、心臟健康監測等臨床研究[15-16]。此次新冠肺炎疫情的突然暴發,也在一定程度上加速了穿戴式生理參數監測系統在醫療領域的應用進程[17]。

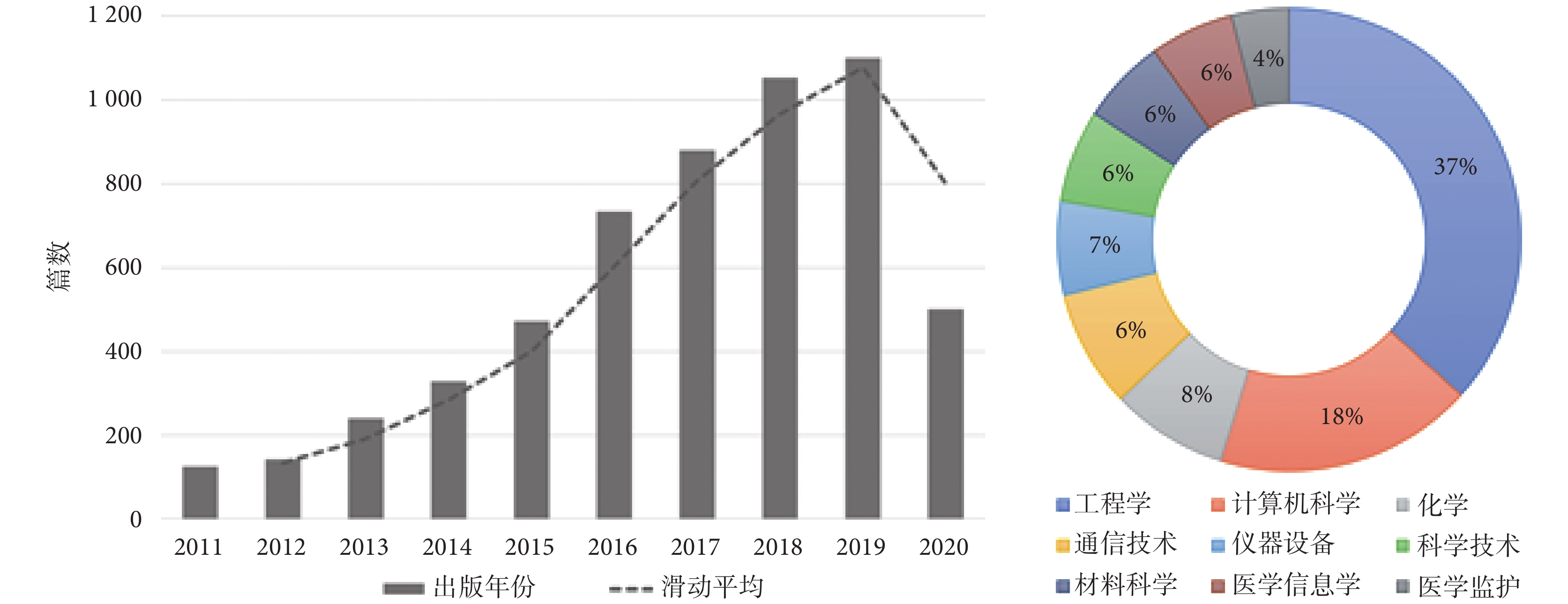

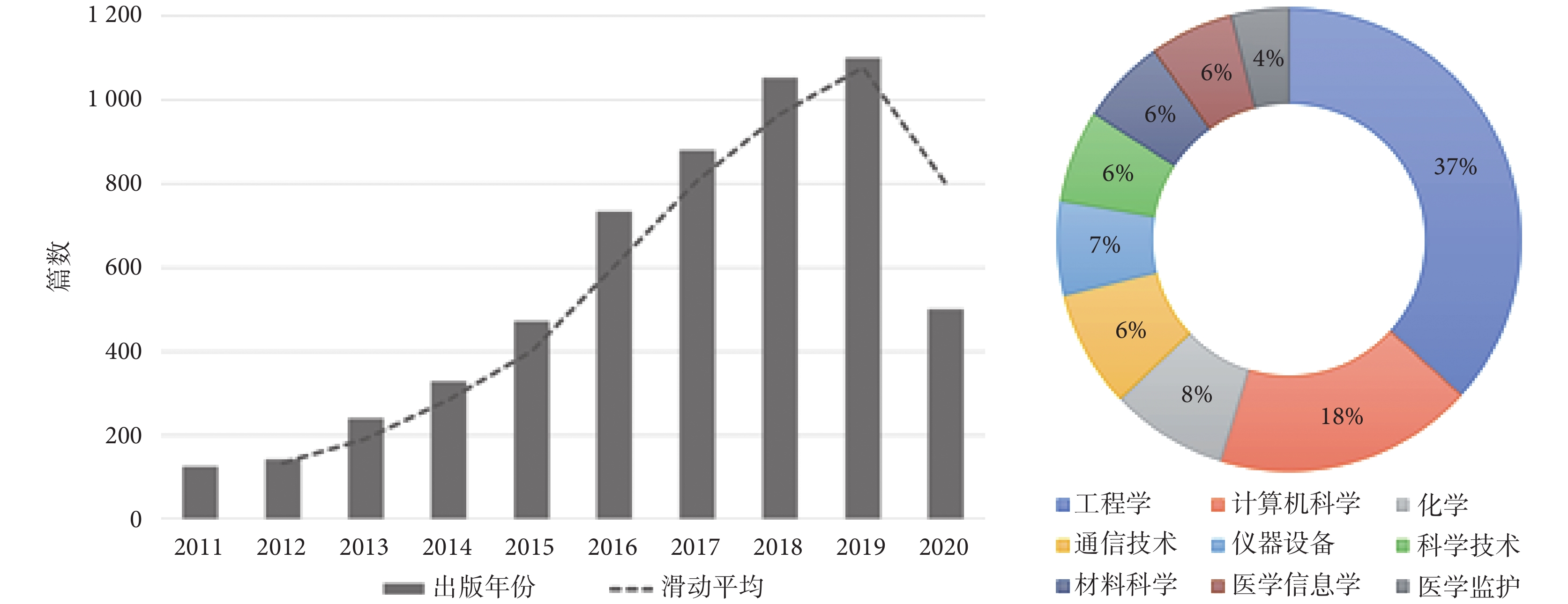

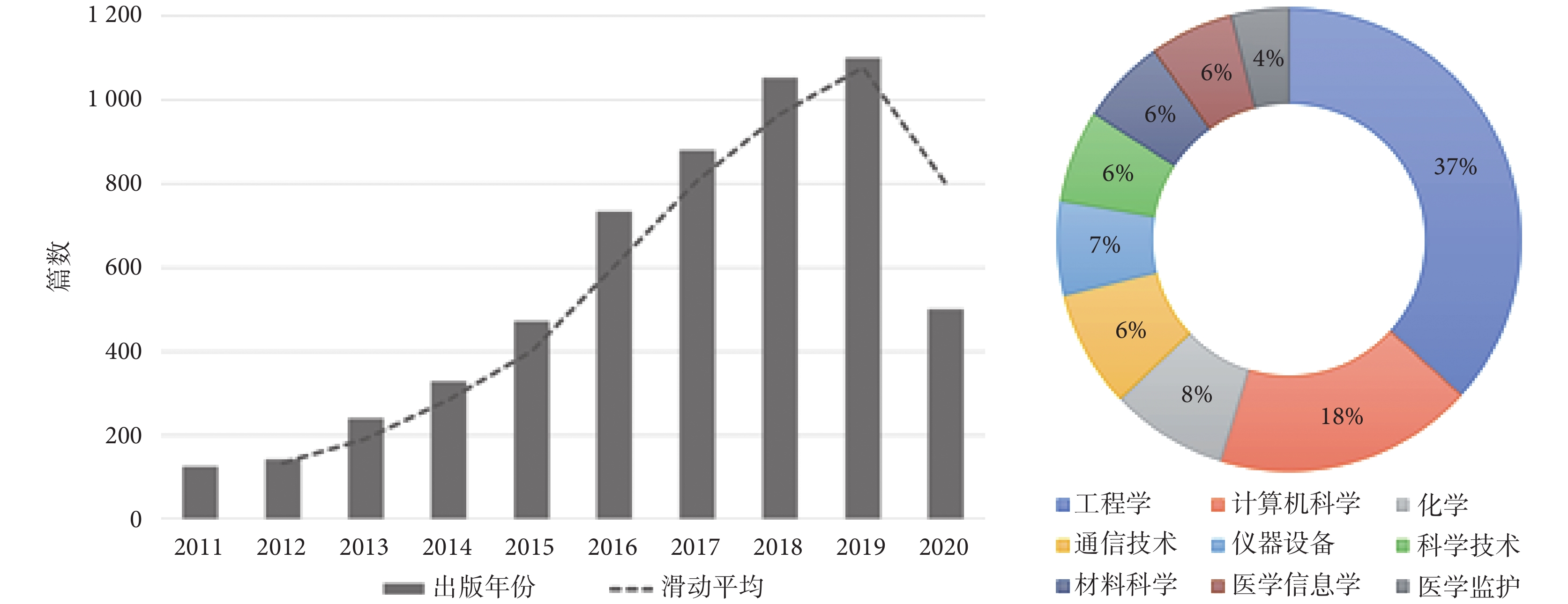

從可穿戴技術的長期發展來看,設備的成熟度逐漸提高,短期內出現了大量產品[2],逐步向臨床研究、多參融合監測的方向發展,正在以便攜化、精細化、數字化的形式改變傳統的臨床醫學檢測、診斷和評估方法。在 Web of Science 上以“wearable AND(clinic* OR medic*)”為關鍵詞進行粗略搜索,近 10 年內的核心數據集上已發表了 5 579 篇文章,從 2018 年開始就已經每年超過一千篇,文獻結果分析如圖 1 所示。分析檢索數量最多的前九項文獻主題發現,工程學和計算機科學仍是推動技術發展的重要學科,新型傳感和信號檢測技術仍是持續的研究方向,關于醫療監護、醫學信息學主題的文獻占 10% 左右。從全球范圍內可穿戴技術發展和應用研究來看,需要在工業界繼續研發的同時,逐步向醫療領域應用拓展,開展臨床應用研究,以解決臨床關鍵問題為導向,探究如何與疾病診療結合的新模態。這種聚焦臨床應用及研究價值的研究模式,能夠加快新型技術成果的落地轉化,結合不斷優化的測量精度、算法效率及臨床體驗,從而使可穿戴設備在疾病診療領域發揮重要作用。

圖1

Science Citation Index Expanded(SCIE)數據庫檢索文獻結果分析(2011—2020)

Figure1.

Literature analysis based on SCIE database (2011—2020)

圖1

Science Citation Index Expanded(SCIE)數據庫檢索文獻結果分析(2011—2020)

Figure1.

Literature analysis based on SCIE database (2011—2020)

本文旨在綜述穿戴式生理參數監測技術及其在臨床應用方面的研究進展。首先從傳感技術和數據處理與分析方面介紹了可穿戴技術的研究進展,然后簡述當前的醫療級可穿戴設備的監測信號類型及原理,同時提出臨床應用研究的三個典型方向:實時監護與預測預警、病情評估與鑒別診斷、康復訓練與精準治療。最后對穿戴式生理監測技術在生物醫學領域所面臨的挑戰與應對策略展開討論,突出其臨床應用價值和臨床應用模式,以期為可穿戴臨床應用領域的研究提供科學依據和奠定基礎。

1 穿戴式生理參數監測技術發展現狀

早期穿戴式生理監測設備的印刷電路板集成度較低,電池較大,設計笨重且舒適性差,存在測量誤差大、數據丟失、頻繁充電等諸多問題,且大多只能監測單一的生理參數。隨著微芯片、通信及信息處理技術的發展,更低的功耗、可靠的傳輸、微型傳感器、分布式處理和高效的算法都提高了可穿戴設備在臨床應用領域的潛力。

1.1 傳感技術的發展

1.1.1 傳感器的發展

生理參數監測通常用到生理、生化或機械等傳感器。機械傳感器常用于運動捕捉,利用慣性測量單元(inertial measurement unit,IMU)可測量目標的平移、旋轉、受力及環境磁場變化,結合全球定位系統和壓力計校正漂移誤差,使運動定位更加精確。與機械傳感器不同,生理傳感器通常利用光電效應、生物阻抗原理或熱感元件測量生命體征和生物電活動。生化傳感器通過將化學敏感層和換能器結合在一起,將化學或生物信號分子轉換為電信號,從而量化葡萄糖、酒精、電解質等生物指標。臨床上關注的生理信號包括心電圖(electrocardiogram,ECG)、腦電圖(electroencephalogram,EEG)、肌電圖(electromyogram,EMG)、眼電圖(electrooculogram,EOG)、心音圖(phonocardiogram,PCG)、光電容積描記信號(photoplethysmography,PPG)、心沖擊描記圖(ballistocardiograph,BCG)、皮膚電活動(electrodermal activity,EDA)等,往往也會結合能夠表征患者體位體動狀態的慣性測量單元信號,其監測特征、技術參數及臨床應用總結如表 1 所示。

傳感器技術的發展與材料科學和嵌入式系統的進步息息相關,傳感單元以現有的機械、生理和生化傳感器為基礎,結合新型的低功耗微電子學、生物相容性材料、納米加工工藝、數據傳輸和設備動態校準等技術,發展出更加先進的技術形態,如幫助優化帕金森病患者給藥方案的新型電化學微針傳感器[18],使用紙電池的超低功耗嬰兒睡眠監測傳感器[19],以及方便嵌入織物的基于絲綢或有機水凝膠的柔性生物傳感器[20]。

1.1.2 傳感通信的發展

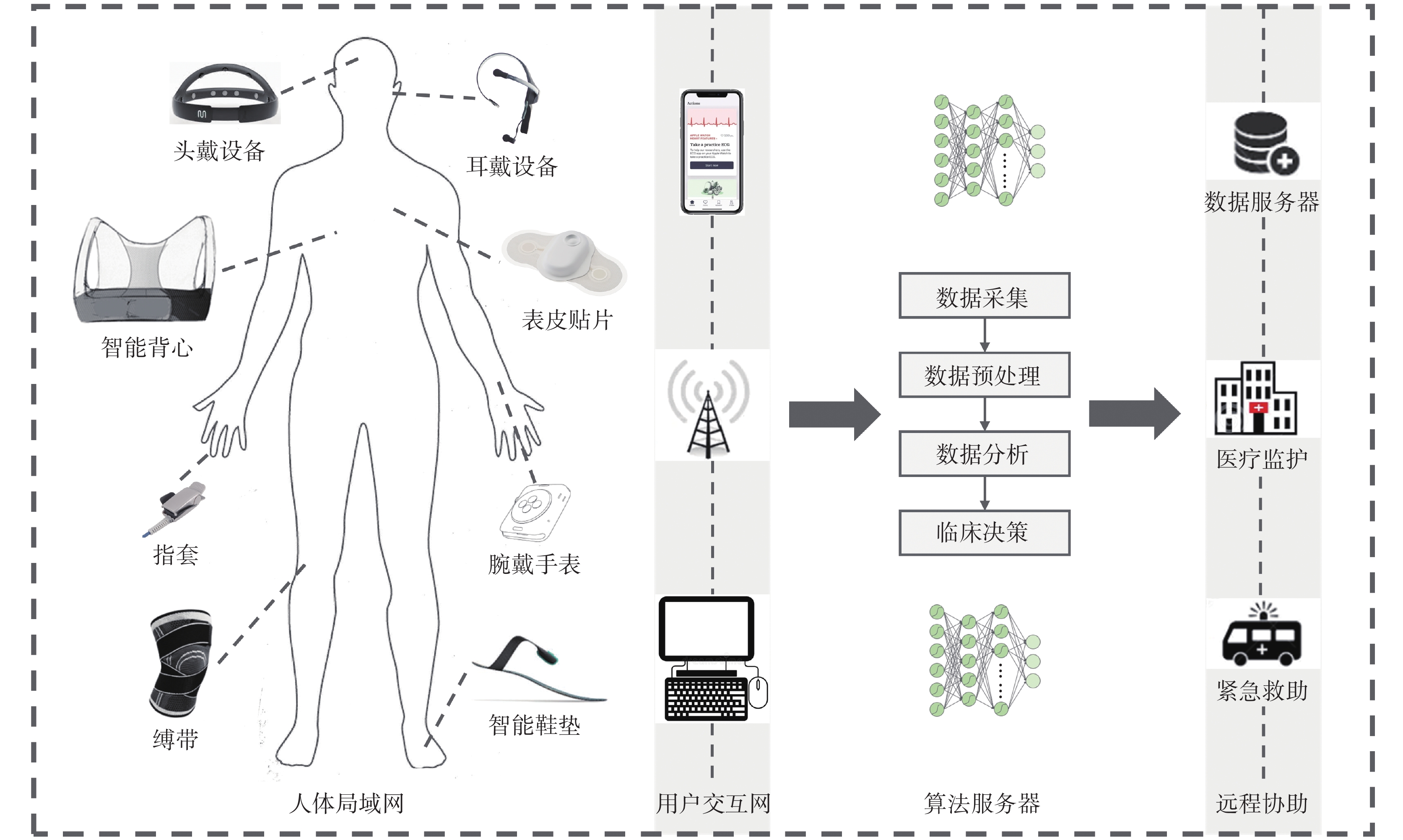

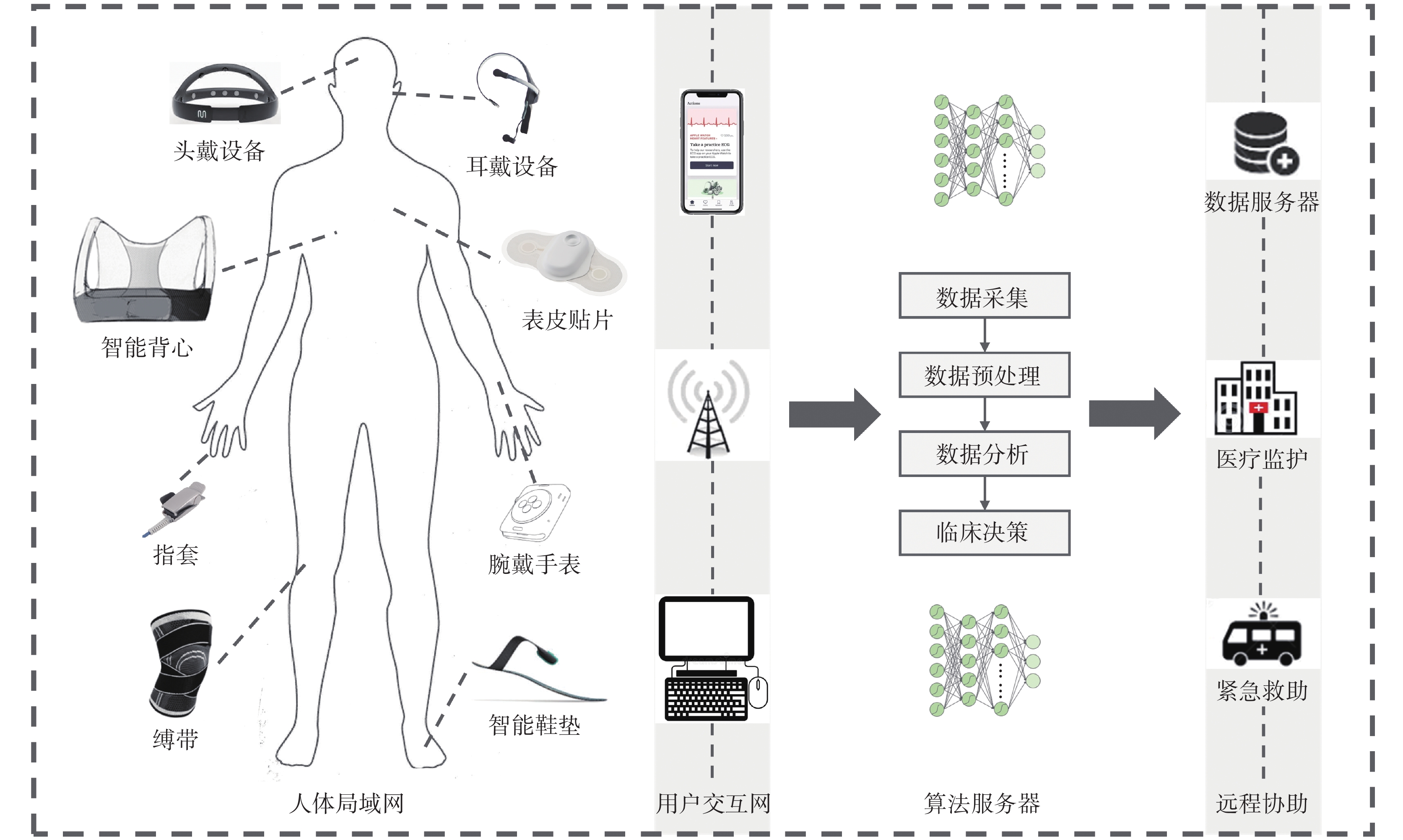

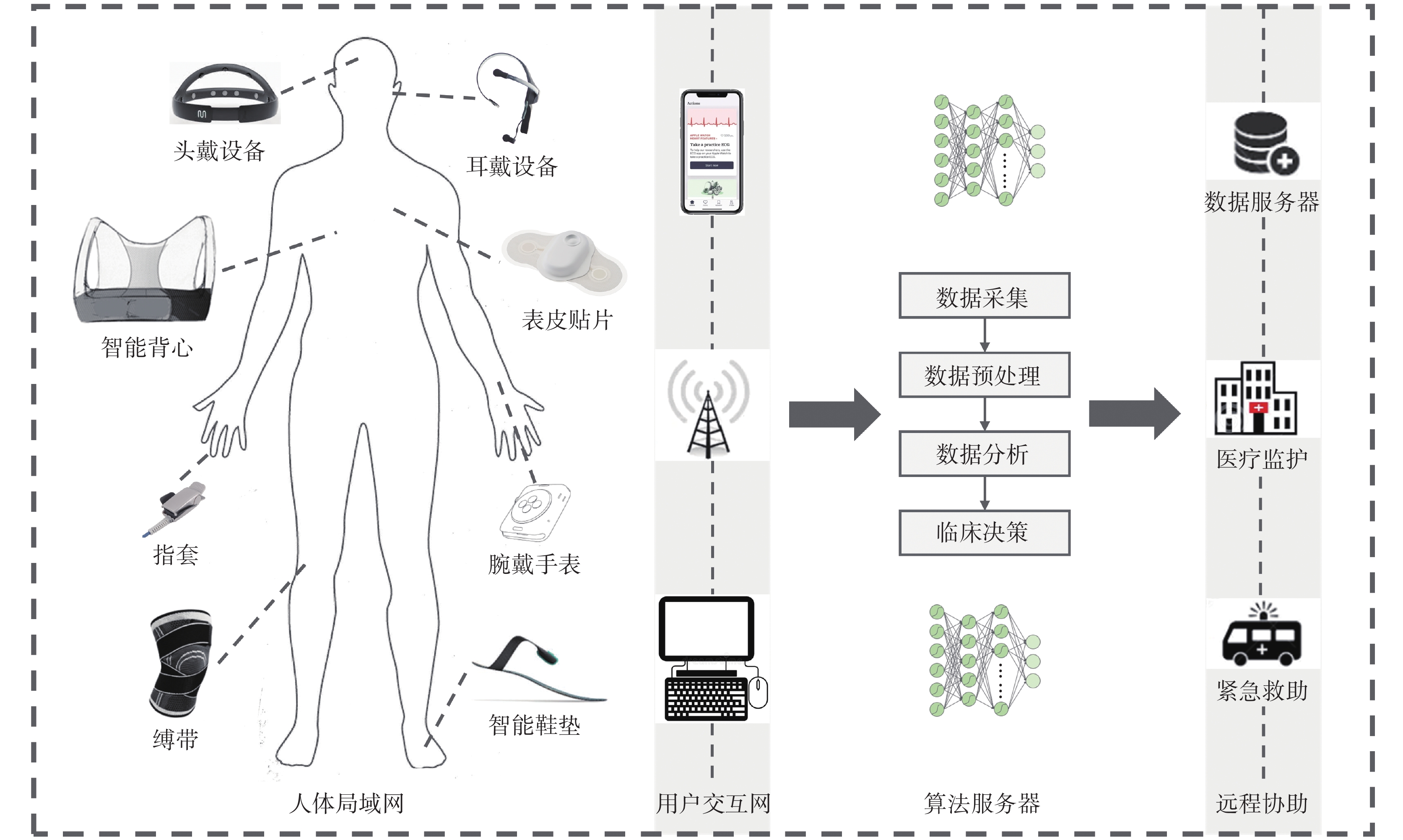

醫學數據的傳輸對延遲、鏈路可靠性和安全性有嚴格的要求。人體局域網(body area network,BAN)是常用的傳感通信協議,支持在身體區域內部、之間及外部三個層級進行無線通信。BAN 內通信是指在身體區域內的可穿戴傳感器之間的數據傳輸,繼而將數據上傳到個人設備,如圖 2 所示。根據應用和設計參數,內部網絡可以是有線或無線的,甚至可直接使用人體作為通信介質。BAN 間通信可將數據從個人設備傳遞到接入點,可與其他的無線技術進行交互,例如 ZigBee、無線局域網、藍牙、無線個人局域網和蜂窩網絡。BAN 外通信可將接入點連接到云端網絡中,通常部署在物聯網、霧計算或云計算等平臺的系統架構中。最新的專用于監測心血管功能的基于 BAN 技術的無線平臺 SeisMote,能夠通過在身體不同部位放置 12 個傳感節點,測量多達 36 個信號,連續監測 16 h 以上[21]。

圖2

基于可穿戴設備的數字醫療示意圖

Figure2.

Schematic diagram of digital medical treatment based on wearable devices

圖2

基于可穿戴設備的數字醫療示意圖

Figure2.

Schematic diagram of digital medical treatment based on wearable devices

1.2 數據處理與分析

穿戴式生理參數監測設備可提供多應用場景的輔助監護及病情評估,通常對臨床關注的生理參數進行連續或重復的縱向測量,收集的海量異構數據是數據處理與分析方法的一大挑戰。數據處理通常更接近傳感節點,目的是減少信號源噪聲、降低功耗和傳輸延遲,將處理算法映射到超低功耗微控制器中。圖 2 為所描述的數字醫療示意圖。Apple Heart Study[14]、MyHeart Counts[22]等大型研究正在探索如何對收集的海量數據進行有效分析以挖掘醫學價值。監督學習方法由于訓練階段需要大量昂貴的數據標注,因此半監督模型因其花費較低、性能優異以及可控調節的優點受到研究者的青睞,如 DeepHeart 平臺通過對少量的專家標注數據進行學習,在心血管疾病風險監測方面效果突出,能準確預測多種疾病風險[23]。監督模型需要對醫學數據進行人工標注,因此,數據數量和特征提取成為機器學習的性能瓶頸。深度學習的最新發展如零次學習可以更加高效地利用有限的學習樣本[24],這種基于自適應的自動提取特征的無監督模型在醫療大數據領域有著極大的潛力。

2 可穿戴設備的臨床應用研究現狀

2.1 醫療級可穿戴設備

臨床關注的可穿戴設備測量的多種生理參數,除表 1 詳述的幾種常見信號外,還包括心率(heart rate,HR)、心率變異性(heart rate variability,HRV)、呼吸率(respiration rate,RR)、血壓(blood pressure,BP)、血氧飽和度(pulse oxygen saturation,SpO2)和體表溫度(skin temperature,ST)等參數。本文篩選了經過美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)或 SFDA 認證的醫療級可穿戴設備的臨床應用研究,常見的醫療級可穿戴設備形態、監測信號類型及設備示例總結如表 2[3-7, 13-14, 25-37]所示。

可穿戴設備常使用 PPG 技術通過血液動力學參數監測 HR、RR 等關鍵指標,適合佩戴于手腕或耳垂上,但常受到運動偽影的影響,用戶的膚色、體溫變化也會影響信號的信噪比[38],因此,在監測用戶健康狀況時容易誤報。相比于 PPG 技術,阻抗心電圖通過測量胸部總電導率的變化評估心臟動力學參數會更加準確[39]。此外,與動態心電圖數據質量相當的體表貼片[39]能夠更貼近心臟以增強信噪比,比 PPG 信號更加可靠[7],在大型研究中常用作參比標準[14],但是體表電極會刺激皮膚,很難滿足長程監測的需求。連續監測呼吸率可直接測量口鼻氣流,或使用呼吸感應容積描記法[12]間接測量,也可通過 PPG 或 ECG 信號提取呼吸頻率。連續監測血壓的可穿戴設備除了傳統的充氣袖帶法,還出現了很多新式方法,如基于壓力脈搏波進行逐拍壓力的測量法也可保證有足夠的測量精度[11]。

2.2 臨床應用研究進展

目前常見的研究問題可分類為臨床風險預測、疾病診斷評估、移動健康篩查、藥物效用監測和輔助臨床試驗五大部分,通過展開臨床試驗或應用研究,驗證可穿戴設備的有效性、可靠性及安全性,或探索臨床應用價值、應用模式。對其臨床應用價值和應用場景的總結表 3[6, 8, 13-14, 16, 26-27, 31, 36, 40-51]所示,表 4[13, 25, 27, 31, 33-34, 36, 43, 47, 52-55]為典型的臨床應用研究模型及結果。通過上述兩表可以發現,可穿戴設備的臨床應用場景可以分類為實時監護和預測預警、鑒別診斷和病情評估、康復訓練和精準治療三個方向。

2.2.1 實時監護與預測預警

生命體征是醫療護理的重要指標,為早期識別臨床惡化和及時干預提供客觀依據。在傳統醫療實踐中,醫護人員通常對生命體征進行間歇性檢查(固定時間段檢查),可能會錯過早期的惡化跡象或嚴重突發不良事件(尤其是夜間)。此外,患者依從性較差、人工測量偏差、預測預警滯后等都可能錯過最佳治療時機。實時監護多采用閾值報警,Verrillo 等[4]通過持續更新的生理參數信息流,擬合數據長期變化趨勢來預測異常情況。穿戴式生理參數監測設備可為監護病房的醫療護理提供新的技術形態,圍繞基本生理參數的實時監測,在心房纖顫、心力衰竭等心血管疾病[3-4, 13-14, 43],神經系統疾病[6, 26, 40, 45, 49-50]及常見代謝綜合征[27, 36, 44]中已經取得初步的成功,對穿戴式生理參數監測設備與臨床試驗的匯總見表 5[3-7, 27, 31, 41-42]。從表 5 可以看出,大多數臨床研究試驗中的醫療級可穿戴設備能夠融合多種生理參數,從而進行早期診斷、持續監測并提醒醫生及時干預,并已取得初步的成功。

可穿戴設備能夠降低情緒障礙患者的交互依賴性,同時結合歷史數據與人群水平預測并及時干預抑郁情緒[27]。Gentili 等[53]通過分析縱向收集的 HRV 信號時頻域特征對雙相情感障礙患者情緒狀態進行了準確分類;CVDiMo 能夠同時監測多種生理信號(例如 ECG、EDA、HRV、BP、SpO2 和葡萄糖水平),實時評估代謝綜合征患者(n = 30)的焦慮和壓力水平,對情緒變化進行細分從而預警情緒異常[27]。癲癇病反復發作,難以預測,醫院明確診斷需要住院進行視頻腦電監視,成本高且不適合長期監測。基于發作期肢體運動特征及生理參數的變化進行監測的可穿戴設備通過分析 EMG、HR、IMU 等信號對運動性癲癇發作的檢測已經有足夠高的精度,能夠使癲癇患者的入院次數減少 30%,住院時間減少 10%[40]。利用腕帶監測 IMU、EDA 等信號能夠有效預警強直陣攣性癲癇發作,其靈敏度較高(92%~100%),預警錯誤的概率較小[25]。

穿戴式多參監測設備也擅長管理慢性心肺疾病,有效監測異常心率并預測心臟代謝疾病的風險[13],結合機器學習算法來進行實時分析[43]。課題組研發的經過 SFDA 認證的 SensEcho 隨行監護系統能夠采集 ECG、RR、IMU 信號,可選擇連接血壓、血氧和體溫等外設傳感器,在預測心動過速、監測呼吸障礙等方面效果突出,已經應用于臨床多個科室[15-16]。此外,WELCOME 背心能夠連續監測 RR、SpO2、HR、ECG、胸音、電阻抗層析成像以及體位體動信息[31],可監測慢性肺病患者的健康狀況,提供遠程監護。穿戴式多參監測設備也多用于對重癥患者的輔助監護及預測預警。例如,Zephyr BioPatch 貼片可連續監測 HR、RR 和核心溫度以預測運動障礙患者的跌倒風險[6];佩戴于手腕、上臂或胸部的 ViSi Mobile 還可額外監測 BP、SpO2 以及體位體動參數,在一項納入 422 例骨科外傷入院患者的自身前后對照研究中發現,該設備降低了 27% 的并發癥發生率,重癥監護病房的轉移和挽救失敗事件的發生率均顯著降低[4];美國西北大學研發了用于新生兒和兒科重癥監護病房的無線、無創、醫療級的 HR、RR、ST、IMU 和 SpO2 等參數的柔性穿戴式 24 小時連續生理監測設備,并驗證了其臨床安全性及有效性[41]。Covidien 預警管理系統即使存在信號干擾,也能提供準確可靠的讀數,及時預警以防止術后患者發生惡性的呼吸道事件[5]。大量臨床研究認為穿戴式生理參數監測設備能夠可靠地監測高危手術患者的生命體征并提前發現病情的變化[7]。

2.2.2 鑒別診斷與病情評估

心律不齊、睡眠障礙、運動障礙等疾病由于其復雜性和異質性,在臨床中的鑒別診斷及病情評估取決于醫生的經驗,問診往往依賴患者回顧與自我報告,標準化的實驗室檢查如視頻、臨床量表、腦電圖等方法通常花費巨大,且量表結果會受到主觀影響。穿戴式生理監測設備是早期篩查、鑒別診斷以及病情評估客觀量化的輔助工具,可通過無線監測獲取長期連續動態的參數變化以進行癥狀評估,從而對心律異常、跌倒、震顫、運動遲緩、步態僵硬等進行量化評估。

運動障礙類疾病的早期診斷和人群篩查有助于臨床管理,活動評定量表是醫生鑒別診斷的金標準,但其僅限于短時間內的實驗評估,縱向變化的震顫水平評估需要參考患者回顧,容易產生回顧偏差。基于 IMU 的可穿戴設備常用于疾病量化分析與管理,監測癥狀的長程發展,從而了解病理生理機制,幫助醫生決策。經過 FDA 認證的 PKG(Personal Kineti Graph)腕表是目前廣泛用于神經系統障礙類疾病的日常監測與管理工具。PKG 可連續監測患者的肢體運動狀態,同時自動計算具有臨床意義的運動遲緩和運動障礙評分,從而輔助臨床診斷。此外,PKG 還有用藥監測功能,提供患者藥物依從性的數據[8],豐富病情評估信息,已用于醫療診所之外的患者的常規護理[26]。也有類似的腕戴設備對靜息震顫評估結果具有很高的可靠性[47]。此外,復雜的機器學習模型結合多模態特征的半監督學習算法對于步態凍結的癥狀監測和改善十分有效[49]。可穿戴設備還可評估運動和認知功能障礙的老年人群的日常活動受損情況,提供健康監測[50],提高社區老人的身體素質,幫助醫院進行短期內(如 20 秒肘部屈伸測試)風險分層評估。最近 Rogers 實驗室開發的醫療級 Mechano-acoustic 柔性可穿戴監測設備已經用于監測人群(n = 52)新型冠狀病毒肺炎,能夠持續監測流感相關癥狀的數據,通過機器學習算法來早期檢測并追蹤關鍵癥狀[42]。

臨床評估肺功能健康要求對呼吸頻率或呼吸音進行精準測量,最新的集成多模態傳感器的胸部穿戴設備 ADAMM 可用于追蹤監測青少年哮喘(n = 84),區分哮喘、慢性阻塞性肺疾病、肺炎、充血性心力衰竭和肺纖維化的準確率可達 71%[44]。此外,還有研究通過可穿戴設備收集慢性阻塞性肺病患者的日常體育活動和久坐行為[31],使用可穿戴手指脈搏血氧儀[36]評估日常生活中長期的血氧濃度波動和肺康復狀態。蘋果心臟研究計劃對 419 297 名參與者進行了房顫檢測篩查試驗,通過蘋果手表與應用程序結合,監測到重復不規則心率時自動觸發醫院警報,研究對房顫診斷的陽性預測值為 84%[14]。這些方法均能夠應用于臨床的長期心肺監護,輔助臨床的病情評估。

許多驗證性研究及 Meta 分析表明,獲得醫療認證的能夠整合加速度及心率信息的腕戴式設備已經能夠準確測量睡眠時間,但睡眠分期的精度和特異性較差,結果仍不可靠[56],且各種設備的數據分析算法并非開源,很難獲得原始數據(個別設備會收費)[57],個體差異性較大,睡眠分期的精度未能達到醫學要求。Walch 等[55]在蘋果手表數據集上用機器學習算法對清醒、非快速動眼睡眠和快速動眼睡眠分類的最優精度為 72.3%,因此 PSG 依然是臨床睡眠監測的金標準。但 Lee 等[42]利用柔性材料包裹的加速度計來計算 HR、RR、活動量等參數,設備可貼附在胸骨上切跡隨頸部移動而自然形變,在睡眠實驗室中驗證發現與 PSG 測量結果相當。相比之下,基于腦電圖的可穿戴設備會更加準確,最新的入耳式腦電圖對睡眠階段的五分類結果與 PSG 設備的一致性為 74.1%[33]。

2.2.3 康復訓練與精準治療

康復醫學的主要目的是促進受傷或疾病發作后的運動能力恢復,臨床上通過步態分析等方式評估患者康復能力、輔助診斷和精準治療運動障礙類疾病,以選擇適當的措施干預并優化臨床結局。視頻運動捕捉與壓板設備檢測是步態分析的金標準,已經有研究利用成本較低的可穿戴設備來記錄日常活動中運動能力受損等惡性事件。可穿戴技術也可用于運動醫學,在訓練期間實時監測生理和運動參數,評估生物力學及生理狀態的變化,通過識別疲勞或負荷極限來降低身體損傷風險,設計精準、有效、安全的訓練模式。如 BioStamp nPoint 體表貼片系統通過長期監測矢量心電圖,可有效預防運動過程中心律失常等心臟事件的發生[58]。設備還可通過單個或集成的 IMU、體表肌電圖或壓敏傳感器表征步態模式,收集長期縱向數據,利用統計學習算法分析,具有無創、精確且易于部署等優點。

可穿戴設備能夠為多發性硬化癥患者提供客觀、全面和準確的步態測量值[45],步態指標包括步態周期、步行節律、步幅、步態速度、步數及生物力學參數[46, 59],利用這些特征區分不同的步態障礙疾病亞型[60],從而實現個性化治療。Garcia-Pinillos 等[61]通過對比基于 IMU 的可穿戴設備與高速視頻分析發現,測量跑步時的步態時空參數仍然有效。Schlachetzki 等[62]認為 IMU 能夠精確地追蹤步態參數,通過分析縱向數據以預測疾病進展。李亮等[48]設計了一套多節點 IMU 監測系統用于帕金森患者的運動監測,這種多信息、微負荷、長時程、大活動范圍的連續測量方法有助于此類疾病的長期管理。綜合研究發現,根據不同的臨床問題可選取恰當的部署位置,下背部放置能夠描述跑步或日常步態的全身姿態[63],而步態測量多放置在下肢或腰部[64],也可以放置于腳踝、手腕和胸部識別不同的步行模式[48, 65]。此外,通過將 IMU 與肌電傳感結合可以更加全面地評估康復訓練質量,并即時調節基礎肌肉的活動,可以很好地區分痙攣性收縮等癥狀[66]。

3 總結與討論

本文分析了近幾年可穿戴技術的最新研究成果,系統研究了技術進展以及在臨床應用場景中所面臨的問題和挑戰,聚焦于當前的臨床應用價值和應用模式,以期為可穿戴技術相關領域的研究提供有用的參考信息。如前文所述,可穿戴設備可與高性能算法及智能交互程序結合,應用于特定的臨床場景,從而輔助疾病診療甚至減少就診及二次入院的概率,改善患者術后和康復結果,減輕人口老齡化等社會負擔。可穿戴技術具有較高的數據采集和傳輸能力,在時間或醫療資源受限的情況下,能夠為臨床醫生提供決策支持,從而推動精準醫學的發展。然而,盡管已經出現大量的穿戴式生理參數監測設備,但是仍存在臨床結合不夠、應用價值不突出等瓶頸問題,以下對四個關鍵領域相關的問題進行總結說明。

(1)傳感技術的挑戰。穿戴式生理參數監測設備的關鍵技術包括傳感器技術、電路設計、無線數據傳輸與存儲及新型可穿戴材料。其中,傳感通信會發生數據丟失、網絡通信延遲,這些問題處理不當會產生異常警報。此外,在采樣頻率相似的情況下,設備長時間連接無線通信網絡通常會導致續航時間降低,開發基于不平等資源分配的跨層框架,能夠更好地支持低功耗的無線數據傳輸協議。新型的柔性傳感技術集成電子、光學、生化傳感,可依托新型材料嵌入電子紋身、貼片、假肢、紡織品、腕帶和隱形眼鏡中[67],與生物組織或體液直接接觸,但其仍存在頻繁校準、壽命較短、成本較高等缺點而未能廣泛應用于臨床[67-68]。由表 4 和表 5 的總結可以看出,嵌入單一模態傳感器的設備僅適用于有限的使用場景,集成多模態傳感同時監測多種生理參數能夠為臨床提供一體化解決方案。

大部分研究都支持其在臨床應用場景中的有效性、可靠性及安全性,但是醫療級可穿戴設備在臨床重癥患者的實時監護和預測預警等應用領域仍然很少[7]。Breteler 等[7]調查發現很少有高質量的臨床試驗或應用研究能夠有效支持穿戴式生理參數監測設備在相關臨床環境中的實用性和可靠性。與此同時,工程設計中應考慮如何解決多信號耦合造成的干擾、多傳感單元的集成工藝、穿戴舒適性、續航能力降低等現實問題,未來應更多考慮低功耗、高精度且具有實用性、可擴展性的傳感技術開發[38, 44, 59]。

(2)數據處理與分析的挑戰。未經臨床驗證的可穿戴設備收集的數據會對分析結果產生較大偏倚,容易加大醫療決策上的風險,假陰性的評估結果可能錯過有效治療的最佳時機,而假陽性可能導致過度治療和患者焦慮。由表 5 可以看出,大多數可穿戴設備的準確性驗證研究表明,在數據分析方面仍存在挑戰。例如,可穿戴設備與 PSG 采集的信號分析結果仍存在差距,當前應該慎重選用此類設備對睡眠障礙進行干預[69]。此外,大多數腕帶式活動監測設備在不同運動強度下測量心率和能量消耗的誤差較大,動態監測中存在的運動偽跡會干擾信號質量[13-14, 25-27],由于技術局限,這些噪聲無法在硬件處理單元完全濾除,因此需要魯棒性強的算法來解決真實應用場景中的問題。然而,大多數數據處理與分析相關算法的研究是通過仿真或在固定的實驗室條件下訓練和測試的,應用于急診護理等臨床環境下收集的生理監測數據中效果可能并不理想[7, 70],這些對訓練數據過度擬合的模型往往在新收集的測試數據上表現較差,應用于真實的臨床場景仍需謹慎。因此,未來的可穿戴系統與數據分析處理算法應該在真實臨床應用環境下開展大樣本長時間的測試和驗證工作,開發可靠且高效的數據分析及臨床決策支持算法。

(3)臨床應用價值挖掘。可穿戴設備應用于醫療領域,除了測量精度、舒適度和信號質量等問題,對臨床應用價值的挖掘和定義也是亟待解決的難題。為了挖掘連續監測的動態生理數據,通常需要經過特征提取和建模分析,從中解析出與疾病和健康狀態相關的、具有高度特異性和敏感性的信息,用于疾病診療和康復訓練。將隱含信息轉化成顯性的、與疾病發生或發展過程高度相關的指標、模型、方法、工具等,能夠用于臨床輔助決策,連續生理數據才能轉化為醫學價值。因此,對于可穿戴設備獲取的連續動態生理數據如何分析處理,挖掘其隱含價值,實現自動檢測健康事件和部署醫療干預措施,目前尚沒有建立有效的方法論以指導實踐,且設備開發與臨床的結合度不夠,缺乏理工醫深度結合的臨床應用環境為原始創新的技術和方法提供實踐平臺。需要在臨床應用中改進算法,確保從設備數據中挖掘有用的信息,并能存儲為統一的電子健康檔案。此外,當前的計算平臺的瓶頸之一是實現對大數據集的快速和可擴展處理,迭代和低延遲計算能力取決于復雜的數據緩存和內存設計。Map Reduce 框架[71]作為嵌入機器學習技術的基于云的臨床決策支持系統,可為提供豐富的臨床決策支持打下基礎。這些系統利用機器學習算法分析實時數據流,并將其映射到已知的或現有的臨床場景,通過將這些技術集成到硬件中或在云計算平臺中進行實時處理,增強了可穿戴設備的實時監護和預測預警能力。遷移學習能夠最大程度地減少模型訓練部署的花費,已經廣泛應用于計算機視覺和自然語言處理領域,但目前仍沒有專用于生理信號的預訓練模型,還需要大量計算資源和數據集的支持。開發獨立運行且集成的醫療設備系統重要的是將數據收集、存儲、分析和醫療干預集成到一個平臺上,如隨行監護系統 SensEcho 可為病區內多個患者提供多參數的移動監護解決方案[15-16]。

(4)患者依從性的考慮。盡管監測數據的可靠性不斷提高,但是還未大量落地于實際的醫療實踐中,用戶交互能力較低、患者不信任的情緒也會導致患者參與度下降。而可穿戴設備的技術安全、用戶交互和數據可解釋性是患者和醫護人員接受這項技術的一些關鍵因素,因此,在開發穿戴式生理參數監測設備的同時,了解并關注患者及醫護人員對先進可穿戴設備的態度[51],建立大型研究探討設備是否能真正降低受試者健康風險來評估設備的臨床效用[12],才能更好地推動技術的發展。

綜上所述,雖然已經存在大量優秀的穿戴式生理參數監測設備,但迄今為止,全球范圍內仍很少有高質量、大型可控的研究能夠支持它們在真實臨床應用場景中的效用,與臨床應用的貼合程度仍有進步的空間。當前的穿戴式生理參數監測設備相關研究都面臨很多挑戰:信號質量和測量精度不足,臨床價值點不突出,與臨床結合度不夠,以及無法從大量連續數據中抽取有臨床應用價值的、可用于輔助決策支持的信息,這些都是制約穿戴式生理參數監測系統獲得深度應用和發揮醫學價值的瓶頸。因此,可穿戴設備發展的必然趨勢是與臨床結合,與疾病的診療過程結合。隨著老齡化等重大疾病醫護費用的增加,醫療系統更加注重疾病預防,而移動醫療能夠增加患者參與的積極性,容易在社區基層醫療診所推廣,使更多人群受益。未來仍然需要建立理工醫深度結合的臨床應用環境,這是為原始創新技術提供實踐的基礎,鼓勵在臨床應用場景中建立大型臨床驗證和可行性測試的研究,推動數字醫療的發展。隨著人工智能理論和技術的進步,穿戴式生理參數監測技術的研發會朝著更高精度、更加高效、更深層次的方向發展,推動智慧醫療建設,在生物醫學領域有著更廣泛的應用前景。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

可穿戴設備是可直接放置在皮膚附近或表面上帶有微控制器的智能電子設備,可進一步融合無線局域網、智能交互、數據處理平臺以及遠程協助系統等技術,從而檢測、處理和傳輸關于生命體征和/或環境相關的信息[1]。隨著小型電子設備、智能手機和通信技術的進步,臨床對高質量醫學數據需求也在不斷提高,這些都促進了可穿戴設備的爆炸式增長[2]。如今大多數用于生理參數監測的可穿戴系統將多種微型傳感器所采集的信號通過無線或有線鏈路傳送到中央節點,然后在用戶界面顯示相應生命體征信息,或直接通過數據分析處理的算法給出醫療輔助信息[1]。可穿戴設備廉價便攜、簡單舒適,適用于日常健康管理及醫療資源有限的應用場景,也為輔助臨床診斷和病情評估提供了新的解決方案,正在改變著醫療模式,已顯示出強勁的發展勢頭和市場潛力。設備可在醫院或實驗室外進行連續動態的健康監測[3],或對醫療不良事件進行預警和分析[4-5],或針對慢病進行活動質量評估[6]和醫療護理[7],以及為醫生提供決策建議[8]。

20 世紀 60 年代,阿波羅計劃研究利用動態心電圖持續監測宇航員的健康狀況[2],之后,Gilson 醫生首次對動態心電圖做了臨床報告[9],這項技術逐漸在臨床推廣,開始研究更多的便攜式生理參數監測設備,出現了血氧飽和度[10]、血壓[11]、呼吸[12]及體位體動[13-14]等生理參數的監測技術。2011 年,Fitbit 手環開始將監測技術與移動應用程序結合,開啟個性化健康監護的同時,也為開展長期大樣本的設備效用測試和驗證工作提供了便利條件[12, 14]。2019 年,經國家食品藥品監督管理局(State Food and Drug Administration,SFDA)認證的 SensEcho 隨行生理監護系統融合監測終端、無線組網信號傳輸及中央監護系統,已經納入 400 多例患者進行睡眠分析、心臟健康監測等臨床研究[15-16]。此次新冠肺炎疫情的突然暴發,也在一定程度上加速了穿戴式生理參數監測系統在醫療領域的應用進程[17]。

從可穿戴技術的長期發展來看,設備的成熟度逐漸提高,短期內出現了大量產品[2],逐步向臨床研究、多參融合監測的方向發展,正在以便攜化、精細化、數字化的形式改變傳統的臨床醫學檢測、診斷和評估方法。在 Web of Science 上以“wearable AND(clinic* OR medic*)”為關鍵詞進行粗略搜索,近 10 年內的核心數據集上已發表了 5 579 篇文章,從 2018 年開始就已經每年超過一千篇,文獻結果分析如圖 1 所示。分析檢索數量最多的前九項文獻主題發現,工程學和計算機科學仍是推動技術發展的重要學科,新型傳感和信號檢測技術仍是持續的研究方向,關于醫療監護、醫學信息學主題的文獻占 10% 左右。從全球范圍內可穿戴技術發展和應用研究來看,需要在工業界繼續研發的同時,逐步向醫療領域應用拓展,開展臨床應用研究,以解決臨床關鍵問題為導向,探究如何與疾病診療結合的新模態。這種聚焦臨床應用及研究價值的研究模式,能夠加快新型技術成果的落地轉化,結合不斷優化的測量精度、算法效率及臨床體驗,從而使可穿戴設備在疾病診療領域發揮重要作用。

圖1

Science Citation Index Expanded(SCIE)數據庫檢索文獻結果分析(2011—2020)

Figure1.

Literature analysis based on SCIE database (2011—2020)

圖1

Science Citation Index Expanded(SCIE)數據庫檢索文獻結果分析(2011—2020)

Figure1.

Literature analysis based on SCIE database (2011—2020)

本文旨在綜述穿戴式生理參數監測技術及其在臨床應用方面的研究進展。首先從傳感技術和數據處理與分析方面介紹了可穿戴技術的研究進展,然后簡述當前的醫療級可穿戴設備的監測信號類型及原理,同時提出臨床應用研究的三個典型方向:實時監護與預測預警、病情評估與鑒別診斷、康復訓練與精準治療。最后對穿戴式生理監測技術在生物醫學領域所面臨的挑戰與應對策略展開討論,突出其臨床應用價值和臨床應用模式,以期為可穿戴臨床應用領域的研究提供科學依據和奠定基礎。

1 穿戴式生理參數監測技術發展現狀

早期穿戴式生理監測設備的印刷電路板集成度較低,電池較大,設計笨重且舒適性差,存在測量誤差大、數據丟失、頻繁充電等諸多問題,且大多只能監測單一的生理參數。隨著微芯片、通信及信息處理技術的發展,更低的功耗、可靠的傳輸、微型傳感器、分布式處理和高效的算法都提高了可穿戴設備在臨床應用領域的潛力。

1.1 傳感技術的發展

1.1.1 傳感器的發展

生理參數監測通常用到生理、生化或機械等傳感器。機械傳感器常用于運動捕捉,利用慣性測量單元(inertial measurement unit,IMU)可測量目標的平移、旋轉、受力及環境磁場變化,結合全球定位系統和壓力計校正漂移誤差,使運動定位更加精確。與機械傳感器不同,生理傳感器通常利用光電效應、生物阻抗原理或熱感元件測量生命體征和生物電活動。生化傳感器通過將化學敏感層和換能器結合在一起,將化學或生物信號分子轉換為電信號,從而量化葡萄糖、酒精、電解質等生物指標。臨床上關注的生理信號包括心電圖(electrocardiogram,ECG)、腦電圖(electroencephalogram,EEG)、肌電圖(electromyogram,EMG)、眼電圖(electrooculogram,EOG)、心音圖(phonocardiogram,PCG)、光電容積描記信號(photoplethysmography,PPG)、心沖擊描記圖(ballistocardiograph,BCG)、皮膚電活動(electrodermal activity,EDA)等,往往也會結合能夠表征患者體位體動狀態的慣性測量單元信號,其監測特征、技術參數及臨床應用總結如表 1 所示。

傳感器技術的發展與材料科學和嵌入式系統的進步息息相關,傳感單元以現有的機械、生理和生化傳感器為基礎,結合新型的低功耗微電子學、生物相容性材料、納米加工工藝、數據傳輸和設備動態校準等技術,發展出更加先進的技術形態,如幫助優化帕金森病患者給藥方案的新型電化學微針傳感器[18],使用紙電池的超低功耗嬰兒睡眠監測傳感器[19],以及方便嵌入織物的基于絲綢或有機水凝膠的柔性生物傳感器[20]。

1.1.2 傳感通信的發展

醫學數據的傳輸對延遲、鏈路可靠性和安全性有嚴格的要求。人體局域網(body area network,BAN)是常用的傳感通信協議,支持在身體區域內部、之間及外部三個層級進行無線通信。BAN 內通信是指在身體區域內的可穿戴傳感器之間的數據傳輸,繼而將數據上傳到個人設備,如圖 2 所示。根據應用和設計參數,內部網絡可以是有線或無線的,甚至可直接使用人體作為通信介質。BAN 間通信可將數據從個人設備傳遞到接入點,可與其他的無線技術進行交互,例如 ZigBee、無線局域網、藍牙、無線個人局域網和蜂窩網絡。BAN 外通信可將接入點連接到云端網絡中,通常部署在物聯網、霧計算或云計算等平臺的系統架構中。最新的專用于監測心血管功能的基于 BAN 技術的無線平臺 SeisMote,能夠通過在身體不同部位放置 12 個傳感節點,測量多達 36 個信號,連續監測 16 h 以上[21]。

圖2

基于可穿戴設備的數字醫療示意圖

Figure2.

Schematic diagram of digital medical treatment based on wearable devices

圖2

基于可穿戴設備的數字醫療示意圖

Figure2.

Schematic diagram of digital medical treatment based on wearable devices

1.2 數據處理與分析

穿戴式生理參數監測設備可提供多應用場景的輔助監護及病情評估,通常對臨床關注的生理參數進行連續或重復的縱向測量,收集的海量異構數據是數據處理與分析方法的一大挑戰。數據處理通常更接近傳感節點,目的是減少信號源噪聲、降低功耗和傳輸延遲,將處理算法映射到超低功耗微控制器中。圖 2 為所描述的數字醫療示意圖。Apple Heart Study[14]、MyHeart Counts[22]等大型研究正在探索如何對收集的海量數據進行有效分析以挖掘醫學價值。監督學習方法由于訓練階段需要大量昂貴的數據標注,因此半監督模型因其花費較低、性能優異以及可控調節的優點受到研究者的青睞,如 DeepHeart 平臺通過對少量的專家標注數據進行學習,在心血管疾病風險監測方面效果突出,能準確預測多種疾病風險[23]。監督模型需要對醫學數據進行人工標注,因此,數據數量和特征提取成為機器學習的性能瓶頸。深度學習的最新發展如零次學習可以更加高效地利用有限的學習樣本[24],這種基于自適應的自動提取特征的無監督模型在醫療大數據領域有著極大的潛力。

2 可穿戴設備的臨床應用研究現狀

2.1 醫療級可穿戴設備

臨床關注的可穿戴設備測量的多種生理參數,除表 1 詳述的幾種常見信號外,還包括心率(heart rate,HR)、心率變異性(heart rate variability,HRV)、呼吸率(respiration rate,RR)、血壓(blood pressure,BP)、血氧飽和度(pulse oxygen saturation,SpO2)和體表溫度(skin temperature,ST)等參數。本文篩選了經過美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)或 SFDA 認證的醫療級可穿戴設備的臨床應用研究,常見的醫療級可穿戴設備形態、監測信號類型及設備示例總結如表 2[3-7, 13-14, 25-37]所示。

可穿戴設備常使用 PPG 技術通過血液動力學參數監測 HR、RR 等關鍵指標,適合佩戴于手腕或耳垂上,但常受到運動偽影的影響,用戶的膚色、體溫變化也會影響信號的信噪比[38],因此,在監測用戶健康狀況時容易誤報。相比于 PPG 技術,阻抗心電圖通過測量胸部總電導率的變化評估心臟動力學參數會更加準確[39]。此外,與動態心電圖數據質量相當的體表貼片[39]能夠更貼近心臟以增強信噪比,比 PPG 信號更加可靠[7],在大型研究中常用作參比標準[14],但是體表電極會刺激皮膚,很難滿足長程監測的需求。連續監測呼吸率可直接測量口鼻氣流,或使用呼吸感應容積描記法[12]間接測量,也可通過 PPG 或 ECG 信號提取呼吸頻率。連續監測血壓的可穿戴設備除了傳統的充氣袖帶法,還出現了很多新式方法,如基于壓力脈搏波進行逐拍壓力的測量法也可保證有足夠的測量精度[11]。

2.2 臨床應用研究進展

目前常見的研究問題可分類為臨床風險預測、疾病診斷評估、移動健康篩查、藥物效用監測和輔助臨床試驗五大部分,通過展開臨床試驗或應用研究,驗證可穿戴設備的有效性、可靠性及安全性,或探索臨床應用價值、應用模式。對其臨床應用價值和應用場景的總結表 3[6, 8, 13-14, 16, 26-27, 31, 36, 40-51]所示,表 4[13, 25, 27, 31, 33-34, 36, 43, 47, 52-55]為典型的臨床應用研究模型及結果。通過上述兩表可以發現,可穿戴設備的臨床應用場景可以分類為實時監護和預測預警、鑒別診斷和病情評估、康復訓練和精準治療三個方向。

2.2.1 實時監護與預測預警

生命體征是醫療護理的重要指標,為早期識別臨床惡化和及時干預提供客觀依據。在傳統醫療實踐中,醫護人員通常對生命體征進行間歇性檢查(固定時間段檢查),可能會錯過早期的惡化跡象或嚴重突發不良事件(尤其是夜間)。此外,患者依從性較差、人工測量偏差、預測預警滯后等都可能錯過最佳治療時機。實時監護多采用閾值報警,Verrillo 等[4]通過持續更新的生理參數信息流,擬合數據長期變化趨勢來預測異常情況。穿戴式生理參數監測設備可為監護病房的醫療護理提供新的技術形態,圍繞基本生理參數的實時監測,在心房纖顫、心力衰竭等心血管疾病[3-4, 13-14, 43],神經系統疾病[6, 26, 40, 45, 49-50]及常見代謝綜合征[27, 36, 44]中已經取得初步的成功,對穿戴式生理參數監測設備與臨床試驗的匯總見表 5[3-7, 27, 31, 41-42]。從表 5 可以看出,大多數臨床研究試驗中的醫療級可穿戴設備能夠融合多種生理參數,從而進行早期診斷、持續監測并提醒醫生及時干預,并已取得初步的成功。

可穿戴設備能夠降低情緒障礙患者的交互依賴性,同時結合歷史數據與人群水平預測并及時干預抑郁情緒[27]。Gentili 等[53]通過分析縱向收集的 HRV 信號時頻域特征對雙相情感障礙患者情緒狀態進行了準確分類;CVDiMo 能夠同時監測多種生理信號(例如 ECG、EDA、HRV、BP、SpO2 和葡萄糖水平),實時評估代謝綜合征患者(n = 30)的焦慮和壓力水平,對情緒變化進行細分從而預警情緒異常[27]。癲癇病反復發作,難以預測,醫院明確診斷需要住院進行視頻腦電監視,成本高且不適合長期監測。基于發作期肢體運動特征及生理參數的變化進行監測的可穿戴設備通過分析 EMG、HR、IMU 等信號對運動性癲癇發作的檢測已經有足夠高的精度,能夠使癲癇患者的入院次數減少 30%,住院時間減少 10%[40]。利用腕帶監測 IMU、EDA 等信號能夠有效預警強直陣攣性癲癇發作,其靈敏度較高(92%~100%),預警錯誤的概率較小[25]。

穿戴式多參監測設備也擅長管理慢性心肺疾病,有效監測異常心率并預測心臟代謝疾病的風險[13],結合機器學習算法來進行實時分析[43]。課題組研發的經過 SFDA 認證的 SensEcho 隨行監護系統能夠采集 ECG、RR、IMU 信號,可選擇連接血壓、血氧和體溫等外設傳感器,在預測心動過速、監測呼吸障礙等方面效果突出,已經應用于臨床多個科室[15-16]。此外,WELCOME 背心能夠連續監測 RR、SpO2、HR、ECG、胸音、電阻抗層析成像以及體位體動信息[31],可監測慢性肺病患者的健康狀況,提供遠程監護。穿戴式多參監測設備也多用于對重癥患者的輔助監護及預測預警。例如,Zephyr BioPatch 貼片可連續監測 HR、RR 和核心溫度以預測運動障礙患者的跌倒風險[6];佩戴于手腕、上臂或胸部的 ViSi Mobile 還可額外監測 BP、SpO2 以及體位體動參數,在一項納入 422 例骨科外傷入院患者的自身前后對照研究中發現,該設備降低了 27% 的并發癥發生率,重癥監護病房的轉移和挽救失敗事件的發生率均顯著降低[4];美國西北大學研發了用于新生兒和兒科重癥監護病房的無線、無創、醫療級的 HR、RR、ST、IMU 和 SpO2 等參數的柔性穿戴式 24 小時連續生理監測設備,并驗證了其臨床安全性及有效性[41]。Covidien 預警管理系統即使存在信號干擾,也能提供準確可靠的讀數,及時預警以防止術后患者發生惡性的呼吸道事件[5]。大量臨床研究認為穿戴式生理參數監測設備能夠可靠地監測高危手術患者的生命體征并提前發現病情的變化[7]。

2.2.2 鑒別診斷與病情評估

心律不齊、睡眠障礙、運動障礙等疾病由于其復雜性和異質性,在臨床中的鑒別診斷及病情評估取決于醫生的經驗,問診往往依賴患者回顧與自我報告,標準化的實驗室檢查如視頻、臨床量表、腦電圖等方法通常花費巨大,且量表結果會受到主觀影響。穿戴式生理監測設備是早期篩查、鑒別診斷以及病情評估客觀量化的輔助工具,可通過無線監測獲取長期連續動態的參數變化以進行癥狀評估,從而對心律異常、跌倒、震顫、運動遲緩、步態僵硬等進行量化評估。

運動障礙類疾病的早期診斷和人群篩查有助于臨床管理,活動評定量表是醫生鑒別診斷的金標準,但其僅限于短時間內的實驗評估,縱向變化的震顫水平評估需要參考患者回顧,容易產生回顧偏差。基于 IMU 的可穿戴設備常用于疾病量化分析與管理,監測癥狀的長程發展,從而了解病理生理機制,幫助醫生決策。經過 FDA 認證的 PKG(Personal Kineti Graph)腕表是目前廣泛用于神經系統障礙類疾病的日常監測與管理工具。PKG 可連續監測患者的肢體運動狀態,同時自動計算具有臨床意義的運動遲緩和運動障礙評分,從而輔助臨床診斷。此外,PKG 還有用藥監測功能,提供患者藥物依從性的數據[8],豐富病情評估信息,已用于醫療診所之外的患者的常規護理[26]。也有類似的腕戴設備對靜息震顫評估結果具有很高的可靠性[47]。此外,復雜的機器學習模型結合多模態特征的半監督學習算法對于步態凍結的癥狀監測和改善十分有效[49]。可穿戴設備還可評估運動和認知功能障礙的老年人群的日常活動受損情況,提供健康監測[50],提高社區老人的身體素質,幫助醫院進行短期內(如 20 秒肘部屈伸測試)風險分層評估。最近 Rogers 實驗室開發的醫療級 Mechano-acoustic 柔性可穿戴監測設備已經用于監測人群(n = 52)新型冠狀病毒肺炎,能夠持續監測流感相關癥狀的數據,通過機器學習算法來早期檢測并追蹤關鍵癥狀[42]。

臨床評估肺功能健康要求對呼吸頻率或呼吸音進行精準測量,最新的集成多模態傳感器的胸部穿戴設備 ADAMM 可用于追蹤監測青少年哮喘(n = 84),區分哮喘、慢性阻塞性肺疾病、肺炎、充血性心力衰竭和肺纖維化的準確率可達 71%[44]。此外,還有研究通過可穿戴設備收集慢性阻塞性肺病患者的日常體育活動和久坐行為[31],使用可穿戴手指脈搏血氧儀[36]評估日常生活中長期的血氧濃度波動和肺康復狀態。蘋果心臟研究計劃對 419 297 名參與者進行了房顫檢測篩查試驗,通過蘋果手表與應用程序結合,監測到重復不規則心率時自動觸發醫院警報,研究對房顫診斷的陽性預測值為 84%[14]。這些方法均能夠應用于臨床的長期心肺監護,輔助臨床的病情評估。

許多驗證性研究及 Meta 分析表明,獲得醫療認證的能夠整合加速度及心率信息的腕戴式設備已經能夠準確測量睡眠時間,但睡眠分期的精度和特異性較差,結果仍不可靠[56],且各種設備的數據分析算法并非開源,很難獲得原始數據(個別設備會收費)[57],個體差異性較大,睡眠分期的精度未能達到醫學要求。Walch 等[55]在蘋果手表數據集上用機器學習算法對清醒、非快速動眼睡眠和快速動眼睡眠分類的最優精度為 72.3%,因此 PSG 依然是臨床睡眠監測的金標準。但 Lee 等[42]利用柔性材料包裹的加速度計來計算 HR、RR、活動量等參數,設備可貼附在胸骨上切跡隨頸部移動而自然形變,在睡眠實驗室中驗證發現與 PSG 測量結果相當。相比之下,基于腦電圖的可穿戴設備會更加準確,最新的入耳式腦電圖對睡眠階段的五分類結果與 PSG 設備的一致性為 74.1%[33]。

2.2.3 康復訓練與精準治療

康復醫學的主要目的是促進受傷或疾病發作后的運動能力恢復,臨床上通過步態分析等方式評估患者康復能力、輔助診斷和精準治療運動障礙類疾病,以選擇適當的措施干預并優化臨床結局。視頻運動捕捉與壓板設備檢測是步態分析的金標準,已經有研究利用成本較低的可穿戴設備來記錄日常活動中運動能力受損等惡性事件。可穿戴技術也可用于運動醫學,在訓練期間實時監測生理和運動參數,評估生物力學及生理狀態的變化,通過識別疲勞或負荷極限來降低身體損傷風險,設計精準、有效、安全的訓練模式。如 BioStamp nPoint 體表貼片系統通過長期監測矢量心電圖,可有效預防運動過程中心律失常等心臟事件的發生[58]。設備還可通過單個或集成的 IMU、體表肌電圖或壓敏傳感器表征步態模式,收集長期縱向數據,利用統計學習算法分析,具有無創、精確且易于部署等優點。

可穿戴設備能夠為多發性硬化癥患者提供客觀、全面和準確的步態測量值[45],步態指標包括步態周期、步行節律、步幅、步態速度、步數及生物力學參數[46, 59],利用這些特征區分不同的步態障礙疾病亞型[60],從而實現個性化治療。Garcia-Pinillos 等[61]通過對比基于 IMU 的可穿戴設備與高速視頻分析發現,測量跑步時的步態時空參數仍然有效。Schlachetzki 等[62]認為 IMU 能夠精確地追蹤步態參數,通過分析縱向數據以預測疾病進展。李亮等[48]設計了一套多節點 IMU 監測系統用于帕金森患者的運動監測,這種多信息、微負荷、長時程、大活動范圍的連續測量方法有助于此類疾病的長期管理。綜合研究發現,根據不同的臨床問題可選取恰當的部署位置,下背部放置能夠描述跑步或日常步態的全身姿態[63],而步態測量多放置在下肢或腰部[64],也可以放置于腳踝、手腕和胸部識別不同的步行模式[48, 65]。此外,通過將 IMU 與肌電傳感結合可以更加全面地評估康復訓練質量,并即時調節基礎肌肉的活動,可以很好地區分痙攣性收縮等癥狀[66]。

3 總結與討論

本文分析了近幾年可穿戴技術的最新研究成果,系統研究了技術進展以及在臨床應用場景中所面臨的問題和挑戰,聚焦于當前的臨床應用價值和應用模式,以期為可穿戴技術相關領域的研究提供有用的參考信息。如前文所述,可穿戴設備可與高性能算法及智能交互程序結合,應用于特定的臨床場景,從而輔助疾病診療甚至減少就診及二次入院的概率,改善患者術后和康復結果,減輕人口老齡化等社會負擔。可穿戴技術具有較高的數據采集和傳輸能力,在時間或醫療資源受限的情況下,能夠為臨床醫生提供決策支持,從而推動精準醫學的發展。然而,盡管已經出現大量的穿戴式生理參數監測設備,但是仍存在臨床結合不夠、應用價值不突出等瓶頸問題,以下對四個關鍵領域相關的問題進行總結說明。

(1)傳感技術的挑戰。穿戴式生理參數監測設備的關鍵技術包括傳感器技術、電路設計、無線數據傳輸與存儲及新型可穿戴材料。其中,傳感通信會發生數據丟失、網絡通信延遲,這些問題處理不當會產生異常警報。此外,在采樣頻率相似的情況下,設備長時間連接無線通信網絡通常會導致續航時間降低,開發基于不平等資源分配的跨層框架,能夠更好地支持低功耗的無線數據傳輸協議。新型的柔性傳感技術集成電子、光學、生化傳感,可依托新型材料嵌入電子紋身、貼片、假肢、紡織品、腕帶和隱形眼鏡中[67],與生物組織或體液直接接觸,但其仍存在頻繁校準、壽命較短、成本較高等缺點而未能廣泛應用于臨床[67-68]。由表 4 和表 5 的總結可以看出,嵌入單一模態傳感器的設備僅適用于有限的使用場景,集成多模態傳感同時監測多種生理參數能夠為臨床提供一體化解決方案。

大部分研究都支持其在臨床應用場景中的有效性、可靠性及安全性,但是醫療級可穿戴設備在臨床重癥患者的實時監護和預測預警等應用領域仍然很少[7]。Breteler 等[7]調查發現很少有高質量的臨床試驗或應用研究能夠有效支持穿戴式生理參數監測設備在相關臨床環境中的實用性和可靠性。與此同時,工程設計中應考慮如何解決多信號耦合造成的干擾、多傳感單元的集成工藝、穿戴舒適性、續航能力降低等現實問題,未來應更多考慮低功耗、高精度且具有實用性、可擴展性的傳感技術開發[38, 44, 59]。

(2)數據處理與分析的挑戰。未經臨床驗證的可穿戴設備收集的數據會對分析結果產生較大偏倚,容易加大醫療決策上的風險,假陰性的評估結果可能錯過有效治療的最佳時機,而假陽性可能導致過度治療和患者焦慮。由表 5 可以看出,大多數可穿戴設備的準確性驗證研究表明,在數據分析方面仍存在挑戰。例如,可穿戴設備與 PSG 采集的信號分析結果仍存在差距,當前應該慎重選用此類設備對睡眠障礙進行干預[69]。此外,大多數腕帶式活動監測設備在不同運動強度下測量心率和能量消耗的誤差較大,動態監測中存在的運動偽跡會干擾信號質量[13-14, 25-27],由于技術局限,這些噪聲無法在硬件處理單元完全濾除,因此需要魯棒性強的算法來解決真實應用場景中的問題。然而,大多數數據處理與分析相關算法的研究是通過仿真或在固定的實驗室條件下訓練和測試的,應用于急診護理等臨床環境下收集的生理監測數據中效果可能并不理想[7, 70],這些對訓練數據過度擬合的模型往往在新收集的測試數據上表現較差,應用于真實的臨床場景仍需謹慎。因此,未來的可穿戴系統與數據分析處理算法應該在真實臨床應用環境下開展大樣本長時間的測試和驗證工作,開發可靠且高效的數據分析及臨床決策支持算法。

(3)臨床應用價值挖掘。可穿戴設備應用于醫療領域,除了測量精度、舒適度和信號質量等問題,對臨床應用價值的挖掘和定義也是亟待解決的難題。為了挖掘連續監測的動態生理數據,通常需要經過特征提取和建模分析,從中解析出與疾病和健康狀態相關的、具有高度特異性和敏感性的信息,用于疾病診療和康復訓練。將隱含信息轉化成顯性的、與疾病發生或發展過程高度相關的指標、模型、方法、工具等,能夠用于臨床輔助決策,連續生理數據才能轉化為醫學價值。因此,對于可穿戴設備獲取的連續動態生理數據如何分析處理,挖掘其隱含價值,實現自動檢測健康事件和部署醫療干預措施,目前尚沒有建立有效的方法論以指導實踐,且設備開發與臨床的結合度不夠,缺乏理工醫深度結合的臨床應用環境為原始創新的技術和方法提供實踐平臺。需要在臨床應用中改進算法,確保從設備數據中挖掘有用的信息,并能存儲為統一的電子健康檔案。此外,當前的計算平臺的瓶頸之一是實現對大數據集的快速和可擴展處理,迭代和低延遲計算能力取決于復雜的數據緩存和內存設計。Map Reduce 框架[71]作為嵌入機器學習技術的基于云的臨床決策支持系統,可為提供豐富的臨床決策支持打下基礎。這些系統利用機器學習算法分析實時數據流,并將其映射到已知的或現有的臨床場景,通過將這些技術集成到硬件中或在云計算平臺中進行實時處理,增強了可穿戴設備的實時監護和預測預警能力。遷移學習能夠最大程度地減少模型訓練部署的花費,已經廣泛應用于計算機視覺和自然語言處理領域,但目前仍沒有專用于生理信號的預訓練模型,還需要大量計算資源和數據集的支持。開發獨立運行且集成的醫療設備系統重要的是將數據收集、存儲、分析和醫療干預集成到一個平臺上,如隨行監護系統 SensEcho 可為病區內多個患者提供多參數的移動監護解決方案[15-16]。

(4)患者依從性的考慮。盡管監測數據的可靠性不斷提高,但是還未大量落地于實際的醫療實踐中,用戶交互能力較低、患者不信任的情緒也會導致患者參與度下降。而可穿戴設備的技術安全、用戶交互和數據可解釋性是患者和醫護人員接受這項技術的一些關鍵因素,因此,在開發穿戴式生理參數監測設備的同時,了解并關注患者及醫護人員對先進可穿戴設備的態度[51],建立大型研究探討設備是否能真正降低受試者健康風險來評估設備的臨床效用[12],才能更好地推動技術的發展。

綜上所述,雖然已經存在大量優秀的穿戴式生理參數監測設備,但迄今為止,全球范圍內仍很少有高質量、大型可控的研究能夠支持它們在真實臨床應用場景中的效用,與臨床應用的貼合程度仍有進步的空間。當前的穿戴式生理參數監測設備相關研究都面臨很多挑戰:信號質量和測量精度不足,臨床價值點不突出,與臨床結合度不夠,以及無法從大量連續數據中抽取有臨床應用價值的、可用于輔助決策支持的信息,這些都是制約穿戴式生理參數監測系統獲得深度應用和發揮醫學價值的瓶頸。因此,可穿戴設備發展的必然趨勢是與臨床結合,與疾病的診療過程結合。隨著老齡化等重大疾病醫護費用的增加,醫療系統更加注重疾病預防,而移動醫療能夠增加患者參與的積極性,容易在社區基層醫療診所推廣,使更多人群受益。未來仍然需要建立理工醫深度結合的臨床應用環境,這是為原始創新技術提供實踐的基礎,鼓勵在臨床應用場景中建立大型臨床驗證和可行性測試的研究,推動數字醫療的發展。隨著人工智能理論和技術的進步,穿戴式生理參數監測技術的研發會朝著更高精度、更加高效、更深層次的方向發展,推動智慧醫療建設,在生物醫學領域有著更廣泛的應用前景。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。