可穿戴作為一種低負荷生理監測技術,可為慢病的監測、評估和管理提供新的技術手段,是未來監護技術的一個發展方向,但作為一種新型監護技術,其臨床應用模式和價值尚需深入探索。本研究在解放軍總醫院普通病房(非重癥監護病房)搭建了基于可穿戴設備的病區中央監護系統,分析了穿戴式生理監護技術臨床應用價值點,將其與診療流程相結合并應用于臨床監護。系統能夠有效采集心電、呼吸、血氧、脈搏、體位/體動等數據,實現實時監護、預測預警和病情評估等功能。自 2018 年 3 月—2020 年 1 月共進行了 1 268 人次(657 例患者)的連續穿戴式生理監護,通過信號質量算法和人工判讀對信號進行篩查,1 198 人次(632 例)數據可用于分析,占總數的 94.48%(96.19%)。通過連續生理數據分析和人工校正,632 例患者中檢測出睡眠呼吸事件、夜間低血氧癥、心動過速、室性早搏等各類患者 232(36.65%)、58(9.16%)、30(4.74%)、42(6.64%)例,而在病案中,這些異常事件記錄的人數分別為 4(0.63%)、0(0.00%)、24(3.80%)、15(2.37%)例,從睡眠呼吸事件結果統計分析中發現,與健康人群相比,慢病患者更容易發生睡眠呼吸事件,且男性發生率(62.93%)高于女性(37.07%)。研究表明,穿戴式生理監測技術能夠為住院患者提供一種新型監護模式,通過可穿戴設備的連續生理監測與分析能夠捕捉到更多異常事件,為臨床診療提供更加豐富的決策支持信息,并且這種新型監護模式能夠有效融入現有醫療流程。后續可進一步探索新型監護模式在不同臨床應用場景中的適用性,豐富可穿戴技術臨床應用價值點,為慢病的監測、評估和管理提供更加豐富的工具和手段。

引用本文: 王釗, 梁洪, 王佳晨, 藏雅寧, 徐浩然, 蘭珂, 賀茂慶, 顏偉, 曹德森, 晏沐陽, 張政波. 基于可穿戴技術的臨床監護新模式探索研究. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(4): 753-763. doi: 10.7507/1001-5515.202010021 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

可穿戴設備/傳感器可低成本、低負荷、便捷地連續采集人體長時間多維度的生命體征信息[1]。主要通過胸帶、襯衣、眼鏡等形式獲取人體的心跳、呼吸、血壓、體溫、血氧飽和度、體位體動等生理參數[2-3],這些長時程、連續的生命體征信息蘊含著豐富的人體生理、病理狀態信息,對其動態監測能夠為疾病的預防、診斷和治療提供重要的決策支持信息[4]。近幾年來在此領域涌現了一些具有代表性的公司,如國外 EarlySense、Isansys、VitalConnect 和 Sotera Wireless,以及國內邁瑞醫療、脈極客醫療科技等。經過幾十年的發展,可穿戴式技術在采集信息多樣性、數據傳輸技術等方面取得了長足進步,但作為一種新型的監護方式,其臨床應用價值和應用模式尚處于探索中,尤其是可穿戴設備獲取的大量的連續數據,如何與疾病的發生、發展相關聯,如何提取有臨床價值的信息,是可穿戴設備在醫療領域獲得成功應用前必須解決的關鍵技術問題。

普通病房住院患者的日常監護是可穿戴設備的一大應用研究方向。研究表明,75% 的可預防性的臨床不良事件是發生在重癥監護病房(intensive care unit,ICU)外沒有被監護的患者身上,84% 的患者在心肺驟停等不良事件發生前 8 h 就已經表現出惡化跡象[5]。目前醫療實踐中,絕大部分普通病房(非 ICU)對患者不進行監護,其生命體征由護士進行測量,一天 2~4 次。目前臨床上已經發展出一些疾病風險評分如早期預警評分(early warning score,EWS),主要使用生命體征數據對患者疾病嚴重程度進行評估,可以反映患者疾病狀態,但這類評分多用于急危重癥連續監護的患者,普通病房患者由于沒有連續實時監護而無法對疾病惡化風險進行早期識別和預警。另一方面,許多心肺系統疾病如心力衰竭、慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)、惡性心律失常等,由于其疾病的特點和夜間患者受到的關注不足等原因,加上夜間低氧血癥、睡眠呼吸暫停等疾病,患者在夜晚更容易發生不良事件[6-7],因為缺乏連續監護和記錄,大量的夜間病情和病理變化過程被忽略。雖然目前有一些臨床普遍接受的監護和檢查手段如動態心電圖(electrocardiogram,ECG)監護(Holter),但由于其監測信號單一,醫生仍缺乏對患者整體病情和狀態的把控,且 Holter 不適宜作為長期監測手段,醫生難以追溯和定量評估患者每天的病情變化。

傳統的用于監測評估的床旁監護由于連線多,只能在床旁使用,限制患者活動范圍[8]。另一方面,目前監護儀的數據多存儲在監護設備內,數據格式多不開放,經過短時間保存后數據即被覆蓋掉,因此無法對監護數據進行二次利用和深度分析。對比而言,可穿戴設備可以隨時隨地、不受約束地獲得人體多維度的生命體征數據,采集的患者數據具有高度個體化的特點,可以為疾病惡化和病情變化提供更加準確的預警功能,從而實現高度個性化的精準監護和醫療[9]。目前有大量研究探索可穿戴設備在慢性病高危人群病情評估和健康管理領域的應用價值,佩戴設備的患者多患有神經疾病(如帕金森,中風)、心血管疾病(cardiovascular disease,CVD)(如冠心病)、肺部疾病(如 COPD,哮喘),這些患者都有發生臨床不良事件和病情惡化的風險。為促進慢病的綜合護理,歐盟提出了一種基于遠程醫療和云計算的項目,通過遠程監測、早期診斷和臨床干預實現早期發現 COPD 惡化風險及并發癥[10]。同時,歐盟開發了一個智能決策支持系統為慢性病患者提供個性化的基于臨床指南的指導意見,將醫院和監測數據整合到個人健康記錄中,供患者和護理人員訪問[11]。研究者們也在探索慢病管理系統的開發和設計,例如,Akbulut 等[12]提出了通過 ECG 信號、體溫、脈搏血氧、皮膚電反應、血壓和血糖的監測來分析和檢測心臟和循環系統疾病的系統。現階段可穿戴設備主要應用于醫院外的遠程監測分析,與真實臨床診療過程相結合的系統性研究仍處于起步階段。

可穿戴技術正在逐漸融入醫療和護理流程,但現階段其臨床應用價值不突出,應用模式不清晰,收集的連續生理數據未被充分挖掘、利用。為解決此問題,本文首先基于 SensEcho 監護系統(SensEcho,北京海思瑞格科技有限公司,中國)探索可穿戴設備與臨床診療的結合方法[4];其次,在臨床采集數據的基礎上開展回顧性研究,通過與現有的醫療實踐方式對比,分析該系統在實際臨床條件下數據采集的效果和優勢;最后,將臨床中典型案例的疾病變化過程與連續生理數據結合,挖掘可穿戴設備采集的長程、高密度生理信號中能夠表征病情變化的重要信息,分析可穿戴設備在真實臨床場景下的應用價值,由此建立一種基于可穿戴技術的臨床監護新模式。

1 材料和方法

1.1 隨行監護系統簡介

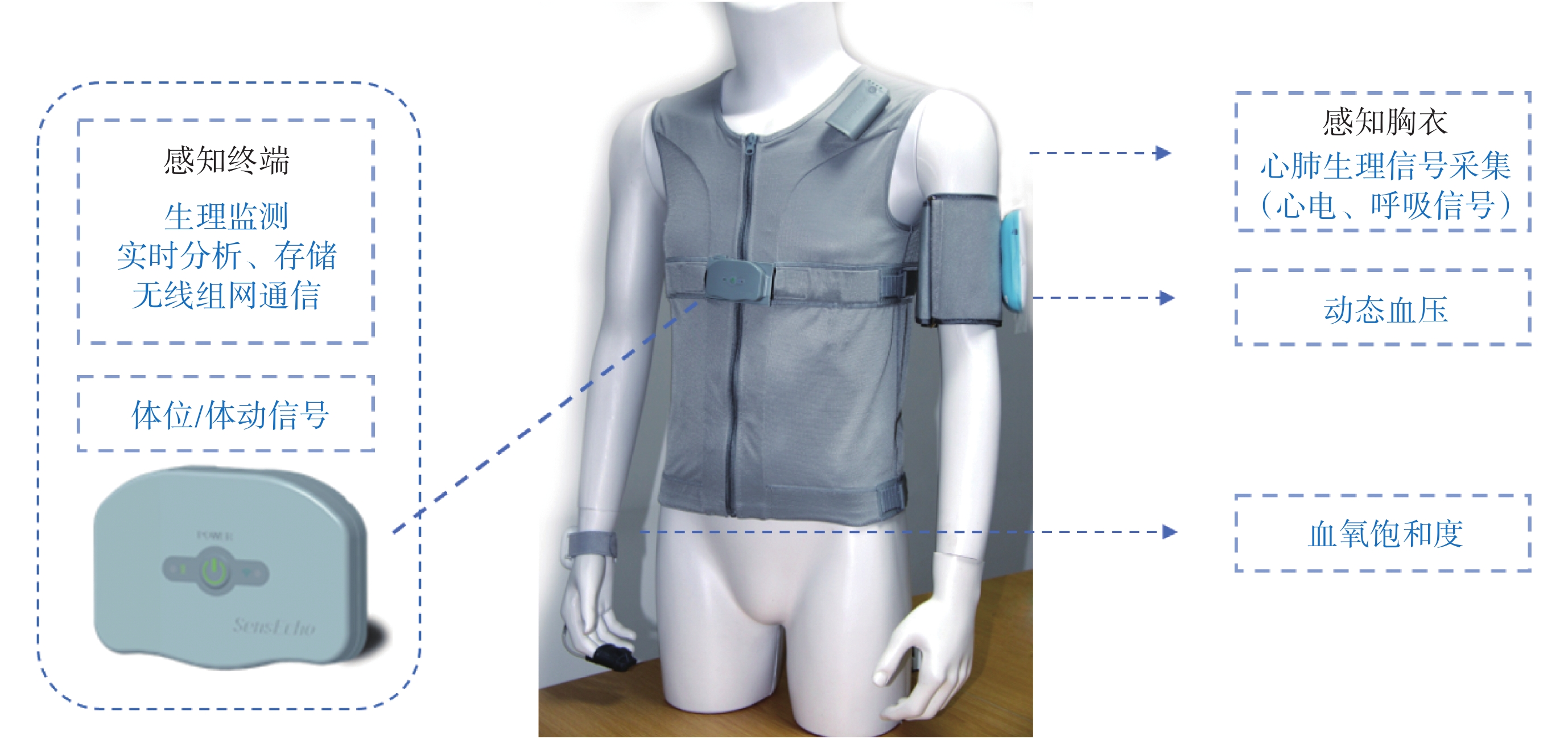

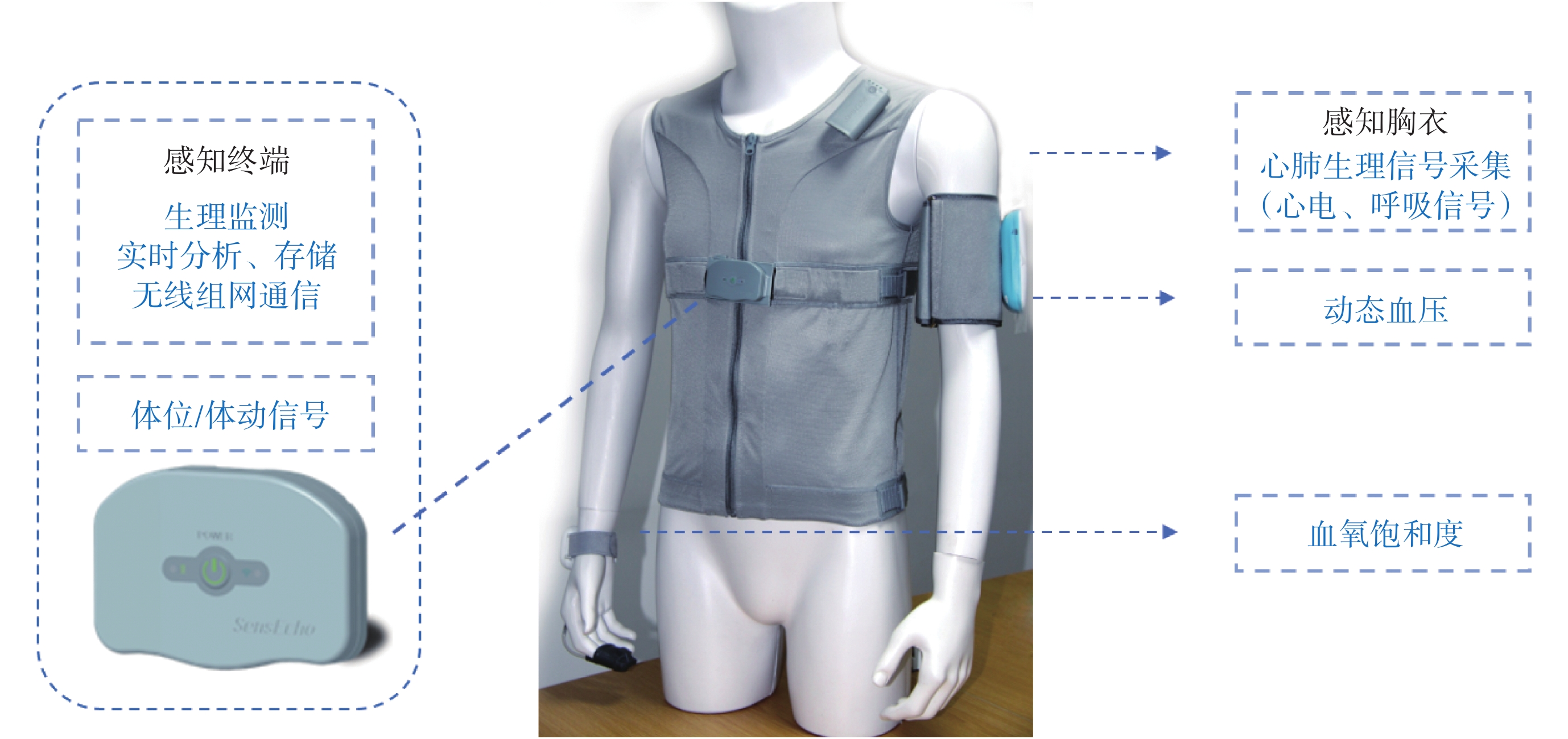

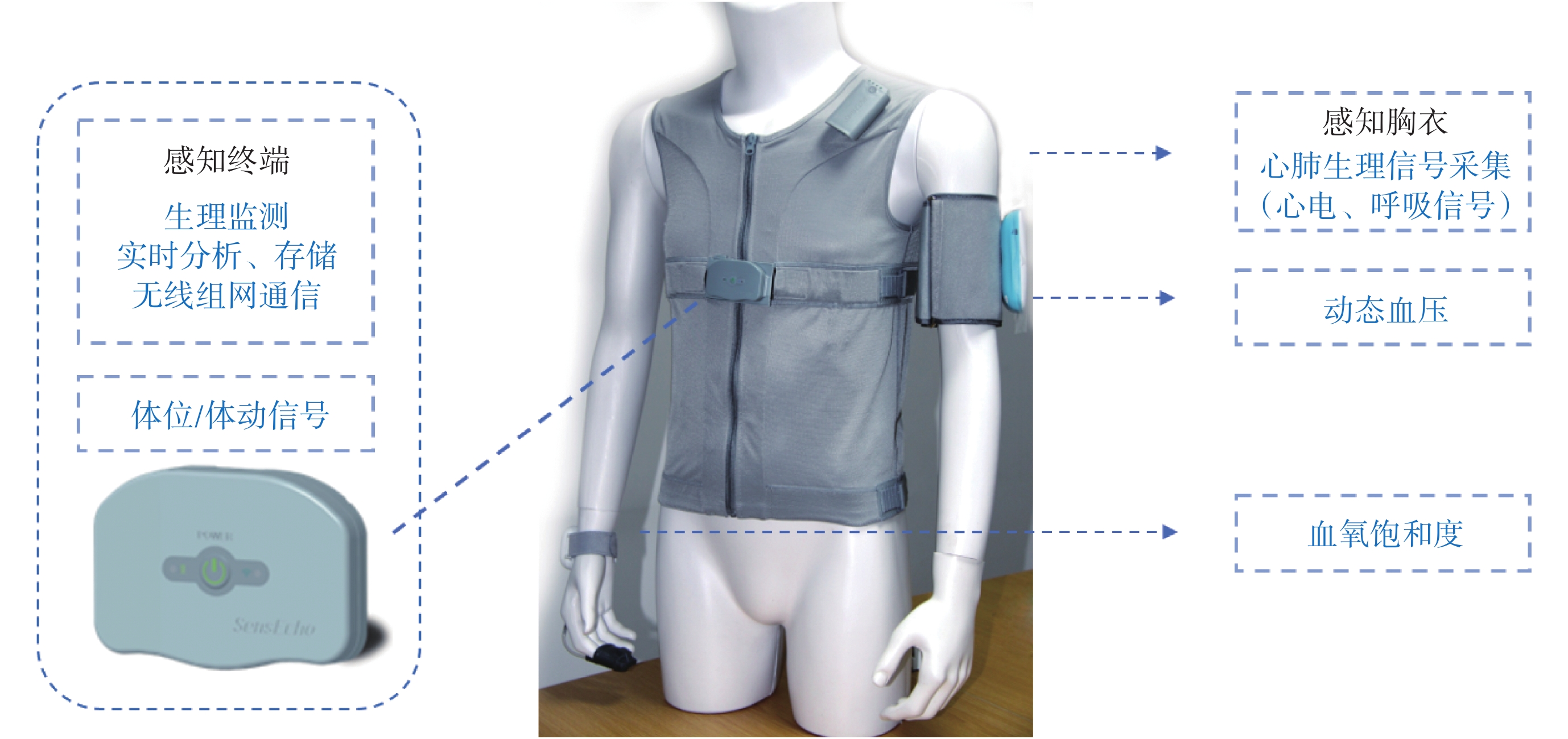

SensEcho 監護系統是一款醫療級穿戴式生理參數監測系統,已獲得中國食品藥品監督管理局(china food and drug administration,CFDA)認證。系統終端為一件柔性背心,如圖 1 所示,可以采集單導聯 ECG,采樣頻率為 200 Hz;采用呼吸感應體積描記技術記錄胸腹呼吸,采樣頻率為 25 Hz;信號調理、采集存儲、無線傳輸電路都放在一個可拆卸記錄盒內。記錄盒內同時集成用于記錄體位和體動的三軸加速度傳感器,可捕捉、記錄身體姿勢和活動信息,采樣頻率為 25 Hz。設備信號記錄盒(設備主機)可以通過藍牙與第三方傳感器連接,采集血氧、血壓、體溫等生理信號,采集的信號通過無線網絡(wireless fidelity,Wi-Fi)與遠端服務器或平板電腦(portable android device,PAD)端進行通訊;服務器端進行實時分析處理、分發和存儲等;PAD 端實現人機交互和數據顯示。Wi-Fi 模塊與服務器采用全雙工通信,覆蓋整個病區,每個終端都能接入醫院的信息網絡,當患者在醫院區域活動時,系統會在多個無線接入點間進行無限漫游切換,保障患者實時在線監護。SensEcho 監護系統對收集到的各類生理數據進行本地存儲(最多可存儲 10 d),當發現數據傳送丟失時即時啟動重傳機制,確保數據的完整性。目前該系統已開展了多項應用驗證,應用于運動、睡眠、疾病條件下數據采集和信息挖掘研究工作[13-15],本文的數據研究已獲得 SensEcho 監護系統生產企業的授權。

圖1

SensEcho 監護系統

Figure1.

The SensEcho monitoring system

圖1

SensEcho 監護系統

Figure1.

The SensEcho monitoring system

1.2 病房中央監護系統設計

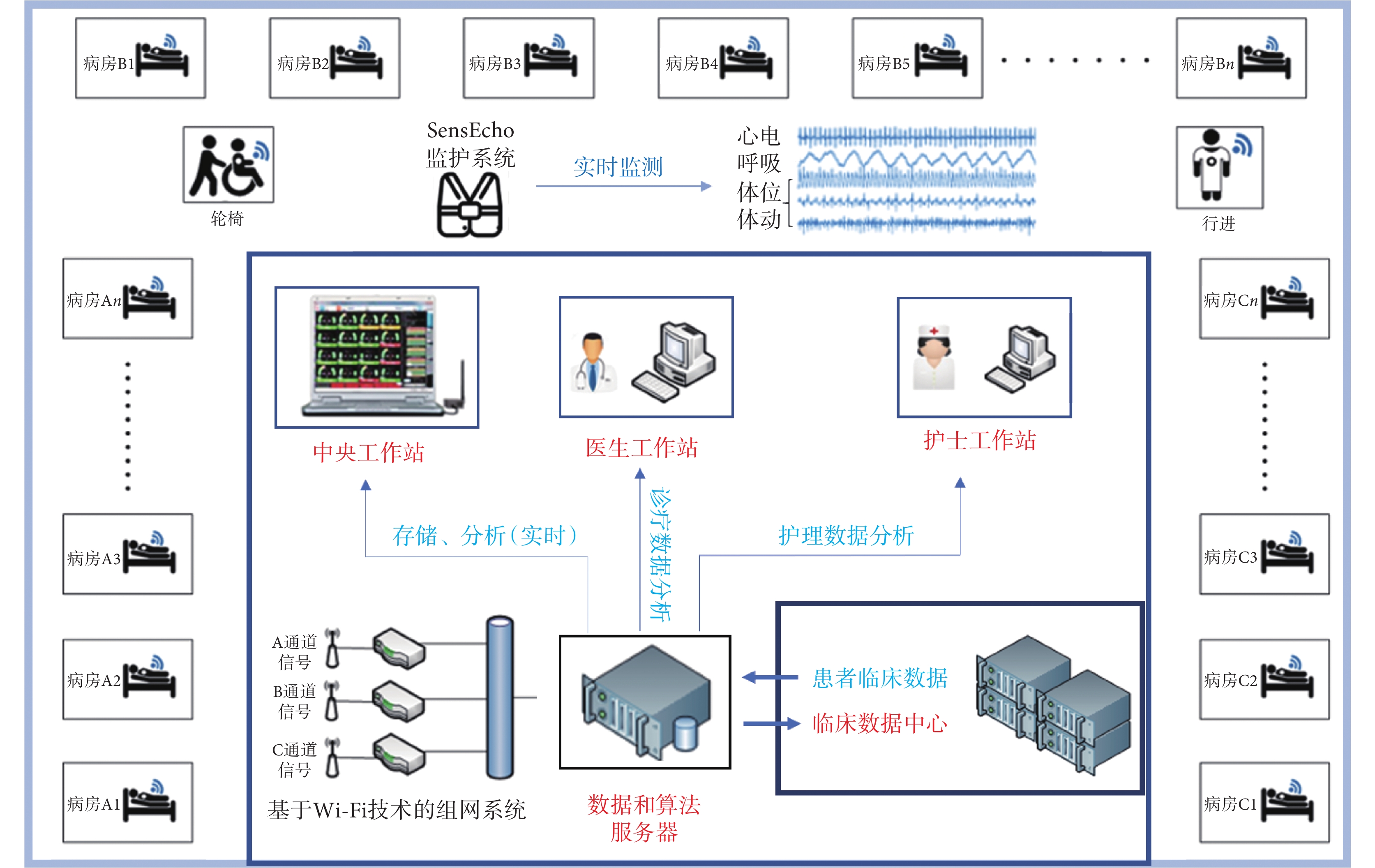

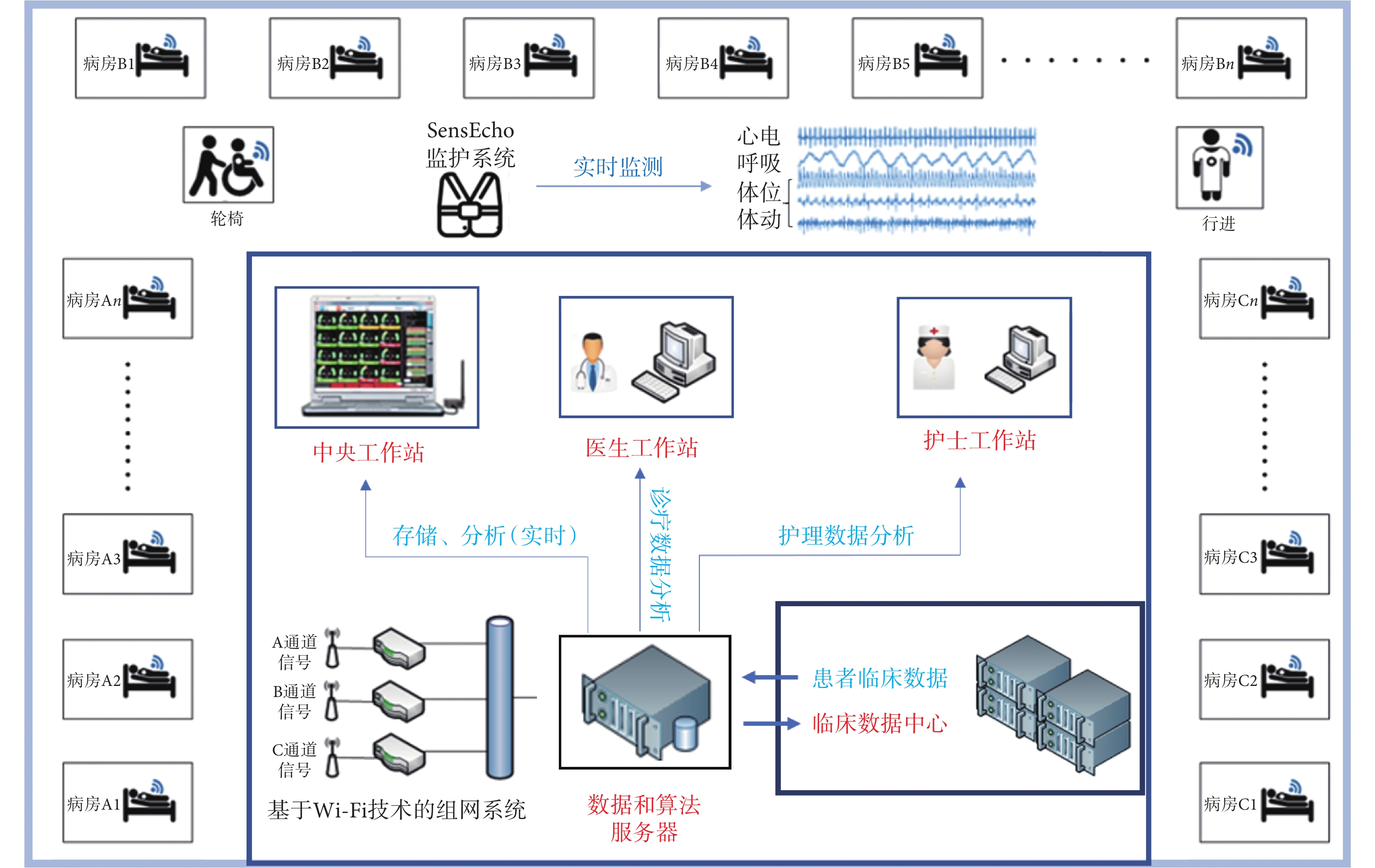

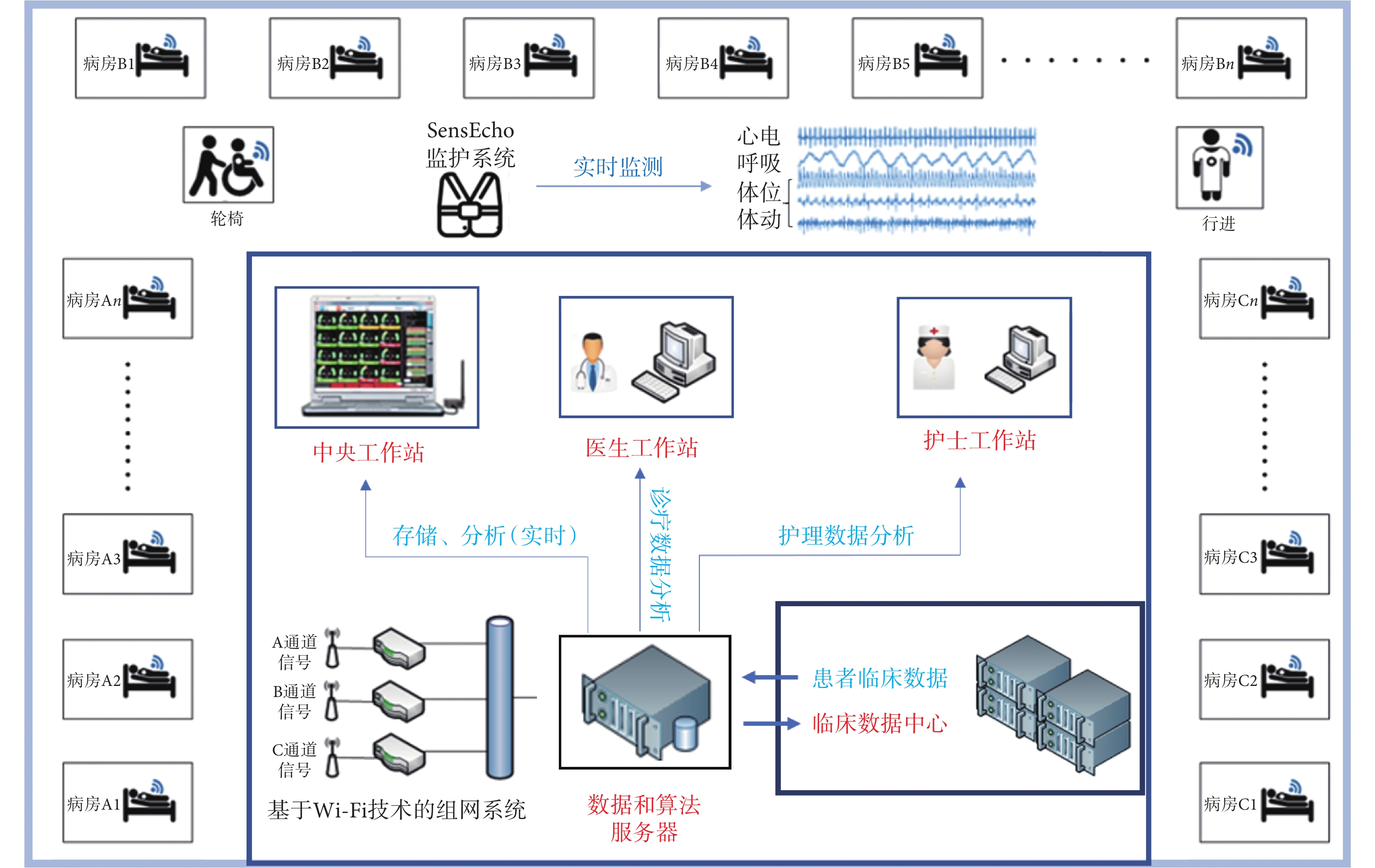

本文的中央監護系統可以實現所有設備終端數據的顯示和患者集中管理,能夠實時地顯示每一位患者的 ECG、呼吸信號、體位/體動等生理波形,以及生命體征和歷史趨勢信息,還可監測患者的活動狀態(臥床/活動)以及是否在線等。本文的中央監護系統設計有后臺數據服務器和算法服務器,與傳統的中央監護系統不同,所有監測終端的數據都先發送到數據和算法服務器,經過算法服務器分析處理后將結果推送到本文的中央監護系統,能夠對連續動態生理信號進行深度的分析處理,例如心率變異性(heart rate variability,HRV)分析[16-17]、活動量分析、多尺度熵(multiscale entropy,MSE)分析[18]、睡眠質量分析、異常事件分析等,通過多種報告綜合判斷患者當前的精神—心理狀態、睡眠情況、臨床風險事件、治療效果、用藥反應、活動水平等,并能夠與醫院信息系統中患者的其他信息(如生化指標、既往病史、治療干預信息等)進行融合分析,支持醫療大數據深度挖掘分析研究。除中央監護系統外,算法服務器還可以將生成的結果報告推送給醫生或護士終端,實現生理參數集中顯示、數據存儲、多參數融合分析、閾值報警等功能。本文的中央監護系統的整體結構如圖 2 所示(A、B、C 分別表示不同的病區,同時,病房 A1~病房 An 表示 A 病區的 n 個病房)。

圖2

中央監護系統結構

Figure2.

Structure of the central monitoring system

圖2

中央監護系統結構

Figure2.

Structure of the central monitoring system

1.3 非 ICU 監護解決方案

1.3.1 連續生理信號采集與利用

傳統的監護手段受限于醫療資源和適用范圍,難以對每一個住院患者進行監護,醫生對患者病情的變化主要依靠離散的生命體征信息和實驗室檢查結果,患者嚴重不適時(病情快速惡化)主要依靠患者主訴和醫務人員查房發現,缺乏對患者實時監護和報警機制。為解決該問題,本研究采用基于 SensEcho 監護系統建立新的閉環監護流程:當患者入院后,護士通過掃描 SensEcho 監護系統主機背后條形碼綁定患者和設備信息,此時患者的姓名、性別、生命體征、臨床評分、責任醫生和設備信息會集中顯示在中央監護界面上,醫務人員在工作區即可實現對患者的連續、實時監護。超出預先設定閾值的生命體征結果會被標記為紅色,患者的異常狀態如跌倒、心律失常等情況集中顯示在報警列表中,并向醫務人員發出語音警報。同時,SensEcho 監護系統提供生理信號和臨床評分 EWS 的實時查看和歷史信息回溯功能,醫務人員對患者狀態存疑時可以選擇特定的患者詳細觀察。

1.3.2 生理時間序列深度分析

SensEcho 監護系統不僅可以提供日常監護,也能夠實現心律失常檢測、ECG 數據分類、風險事件報警、睡眠分期、睡眠呼吸事件檢測以及活動量評估等功能,同時集成了基于人工智能方法的連續時序信號分析功能。對于機器學習模型算法,采用公開數據集進行建模,在醫院采集的內部數據集上進行模型驗證。以睡眠分期算法為例,使用睡眠與心臟健康研究(sleep heart health study,SHHS)(網址:

1.3.3 臨床報告生成與分析

針對臨床醫生對患者每日病情變化缺乏客觀評估的問題,在 SensEcho 監護系統硬件、軟件和算法的支撐下,本研究提出了每日監測報告推送的解決方案。監護系統可以每天生成患者綜合評估報告并推送給醫生和護士,以睡眠監測報告和 MSE 分析報告為例,包含的內容及其價值總結如下:

睡眠監測報告:被監測患者夜間監測結果、睡眠情況總結,能夠客觀反映患者整體睡眠質量。包括睡眠總時間、睡眠分期情況、睡眠呼吸事件發生時間和頻率等。

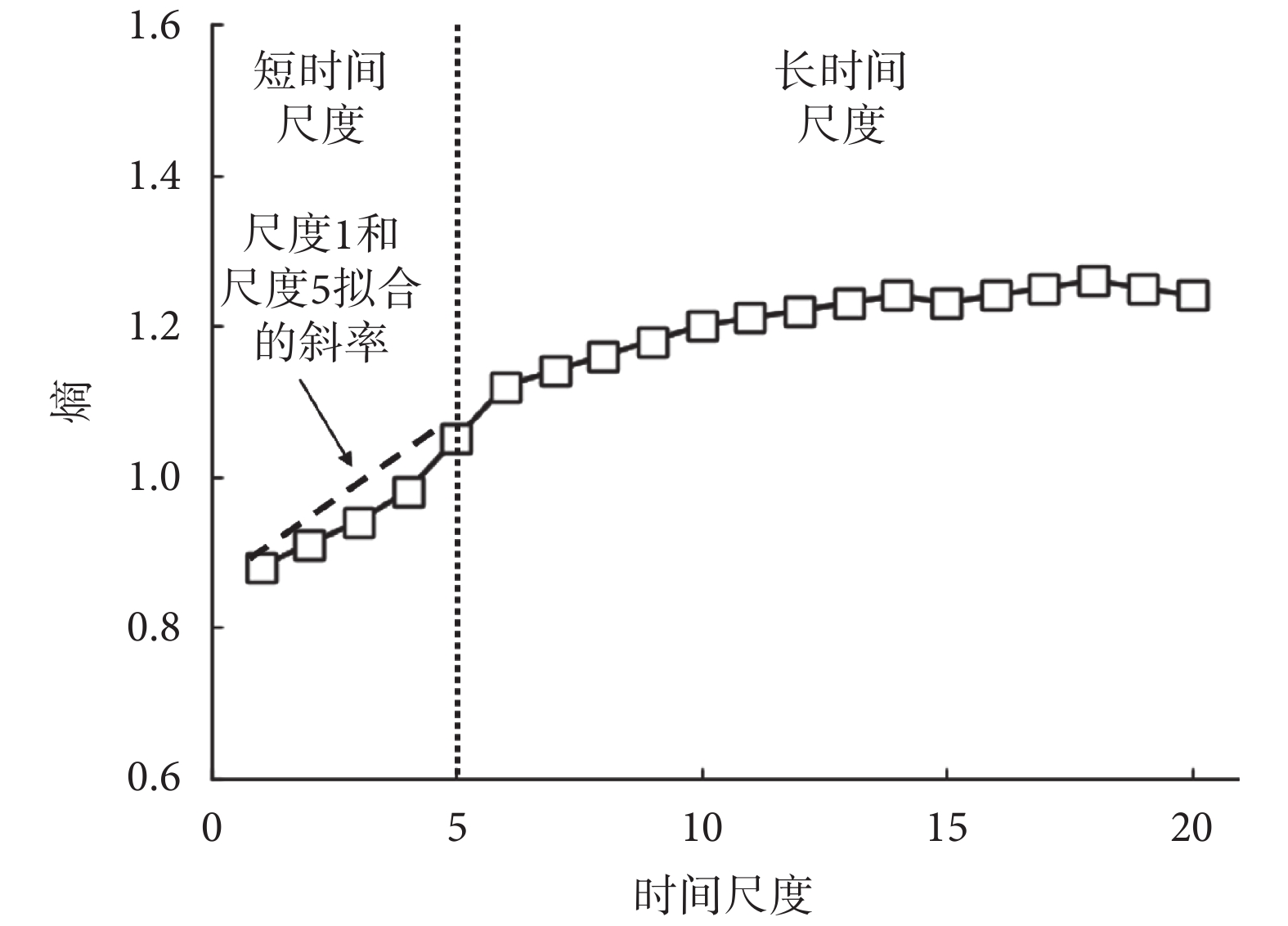

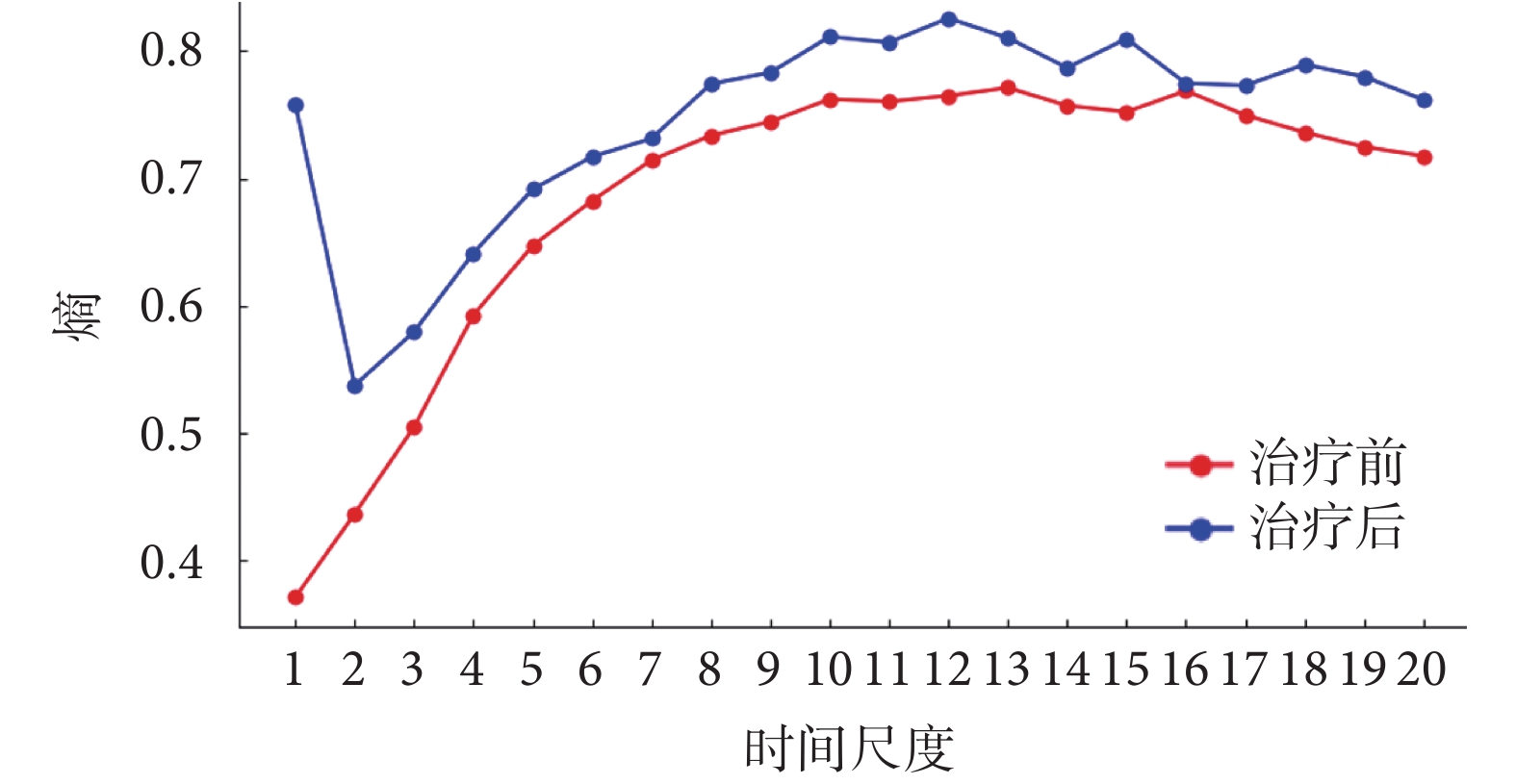

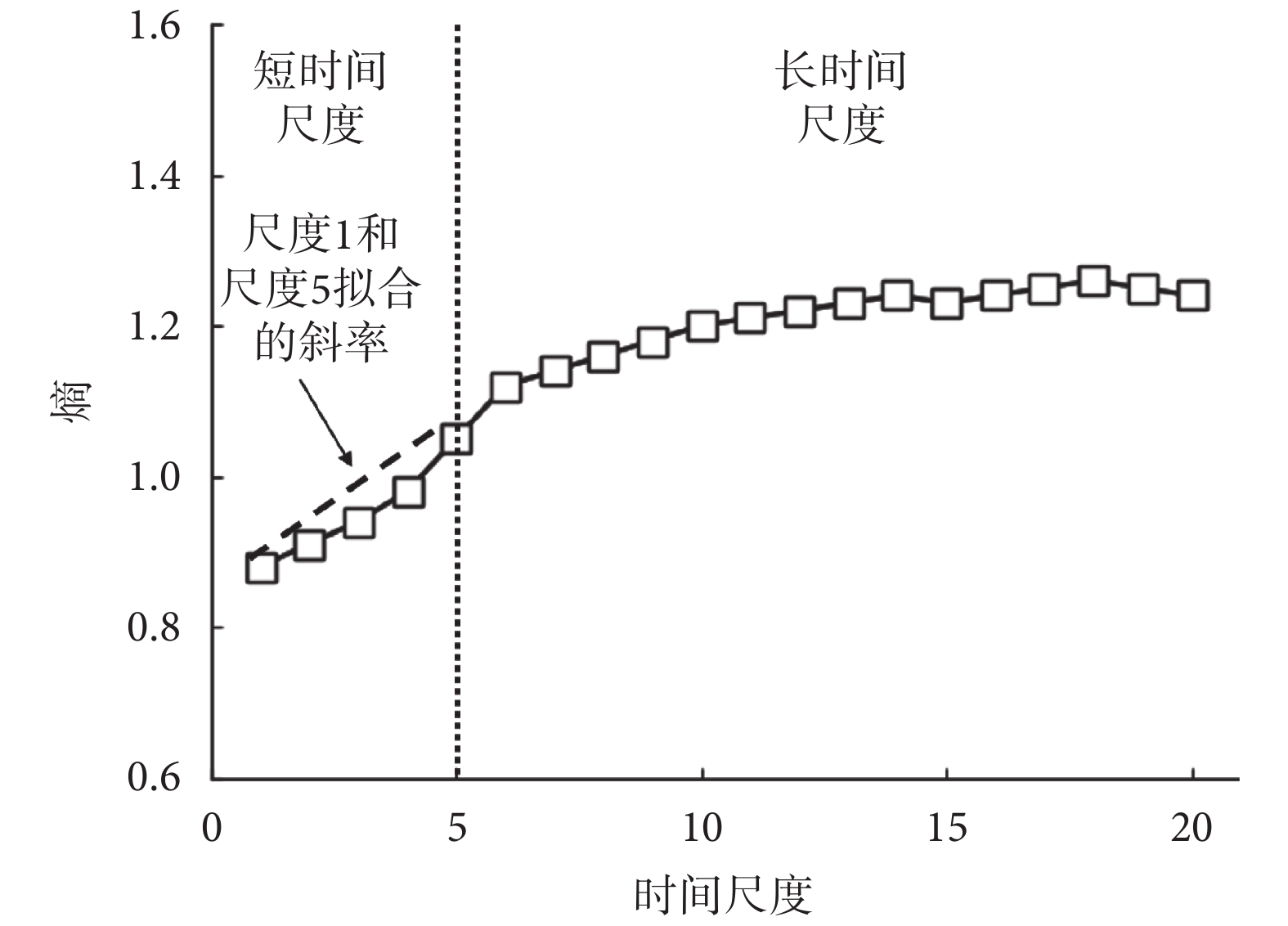

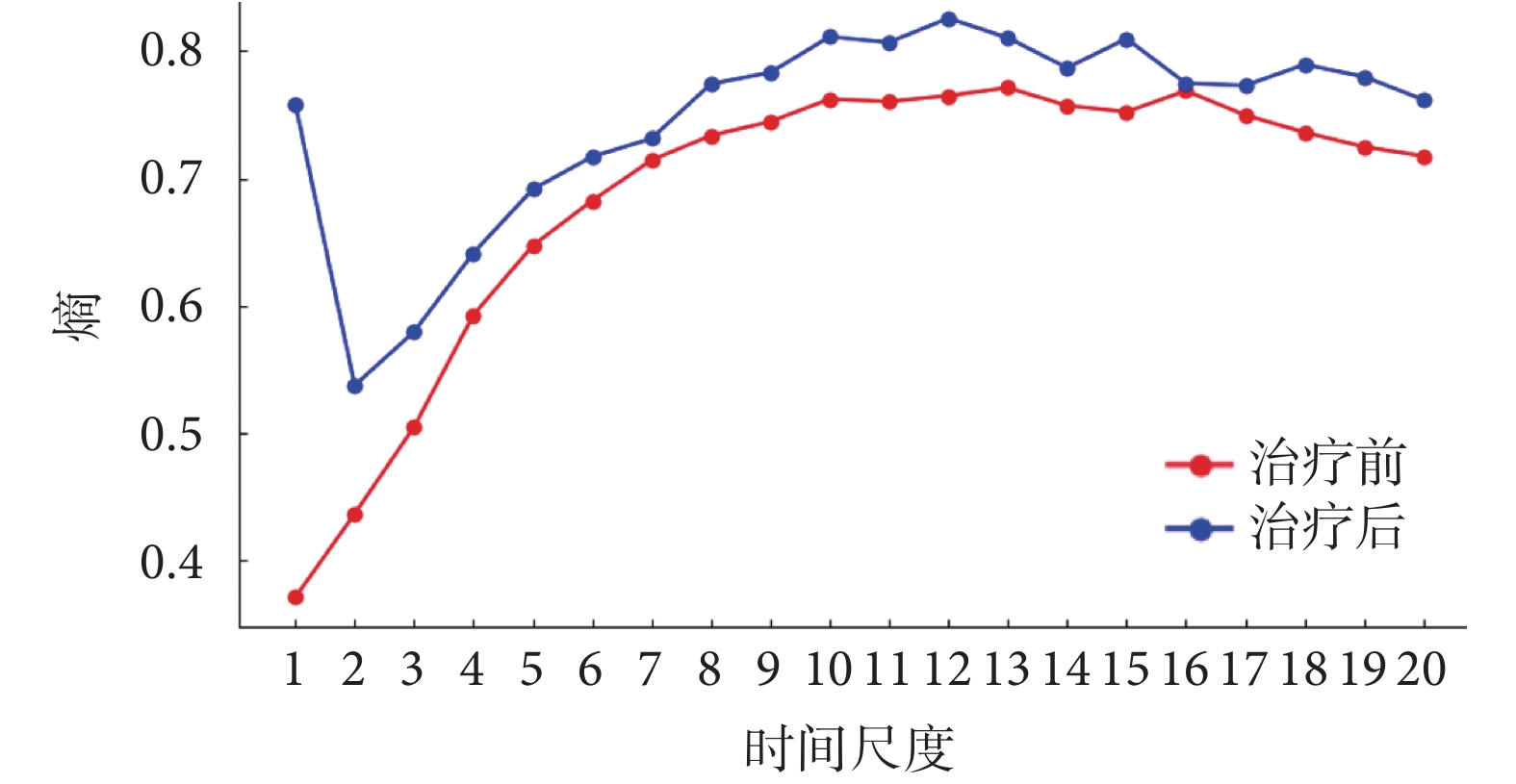

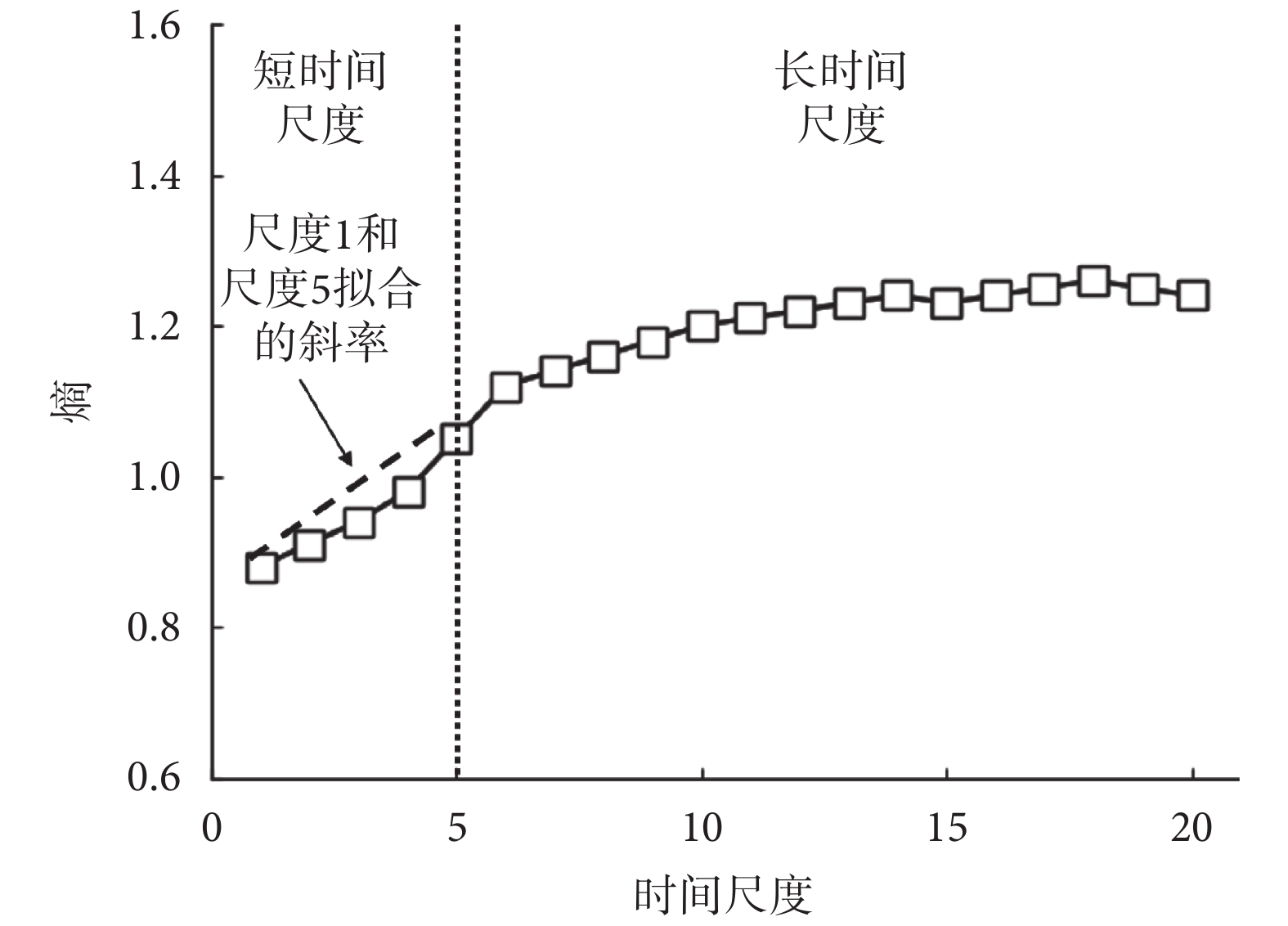

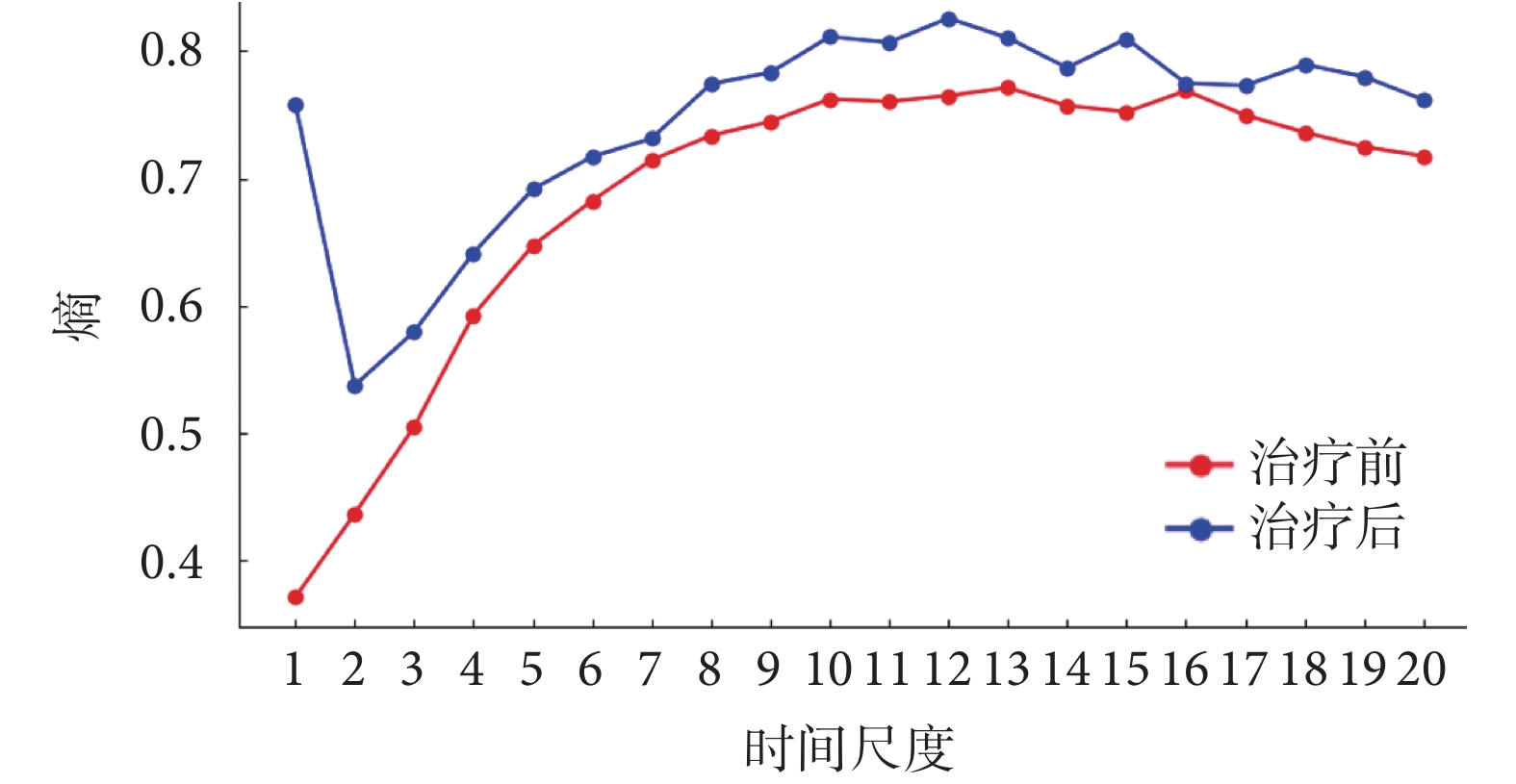

MSE 分析報告:MSE 是一種測量有限時間長度序列復雜度的方法,通過對給定的時間序列(如心率或 RR 間期)不同數量的連續點取平均值,創建不同時間尺度的信號,并計算每個尺度的信號的樣本熵得到 MSE,在本文中,計算從尺度 1~尺度 20 的 MSE,如圖 3 所示為 MSE 的量化圖示。尺度 1~尺度 5 為短時間尺度,尺度 6~尺度 20 為長時間尺度,常用的指標包括 MSE 特定尺度下的面積及斜率,如尺度 1~尺度 5 下的面積,尺度 1 和尺度 5 擬合得到的斜率,以及尺度 5 的 MSE 值,這些參數可以作為短時間尺度內信息豐富度的定量估計,尺度 6~尺度 20 下的面積則為長時間尺度內信息豐富度的定量估計。研究表明,基于 MSE 分析能夠從整體上評價狀態的變化,對患者干預治療后,升高的 MSE 提示其病情得到改善[19-20]。

圖3

MSE 的量化示意圖

Figure3.

Schematic diagram of quantification of MSE

圖3

MSE 的量化示意圖

Figure3.

Schematic diagram of quantification of MSE

1.4 系統部署和臨床研究

該系統自 2018 年 3 月開始在解放軍總醫院普通病房部署使用(本項目經解放軍總醫院倫理委員會批準,倫理編號為:S2018-095-01)。根據患者實際意愿和臨床工作需求,獲得患者的知情同意后,在入院第一天、院中某一天和出院前一天進行監護,每次監護時長為 24 h[21]。由于采集的數據來源于臨床,而臨床情況和患者病情復雜,監護系統采集數據的可用性以及與傳統監護方式相比的系統優越性需進一步對比分析。為此,本研究對普通病房采集的連續監護數據集做了進一步分析,過程如下:

(1)由一名臨床專家和一名生物醫學工程專家同時對每名患者的生理信號進行判讀,明確信號不可用的標準:設備故障(提前關機、頻繁丟包、斷開連接超過 1 h、信號缺失、電極接觸不良等),采集時間過短(≤ 10 h)。

(2)信號質量評估:分為 ECG 和呼吸信號質量評估,ECG(呼吸信號)通過 30 s(10 s)不重疊的時間窗提取特征,采用無監督學習中的孤立森林模型,獲得該時間段信號質量的評分;最后,將評分映射到三分類的信號質量評估結果上,得到信號質量好、中、差的結果。

(3)通過連續生理數據對患者是否患有睡眠呼吸事件、夜間低氧血癥、心動過速以及室性早搏判定,呼吸暫停低通氣指數(apnea hypopnea index,AHI)可用于確定夜間打鼾和呼吸暫停的嚴重程度,夜間 AHI ≥ 5 次/h 被認定患有睡眠呼吸事件[22];夜間低氧判斷標準是指夜間血氧飽和度低于 90% 的時間占總睡眠時間的百分比大于等于 5%[23];心動過速判斷標準為心率大于等于 100 次/min[24]。

(4)將患者異常事件情況與醫院病案信息匹配,查詢患者在穿戴監護設備的時間段內是否有異常事件記錄(護理記錄或病程記錄),患者的診斷信息中是否有異常事件。并重點對睡眠呼吸暫停患者進行人口統計學信息分析。

(5)選取代表性較強的患者,依托住院過程中采集的連續生理數據,結合病案中監護記錄和臨床報告,進行典型案例分析。

2 結果

2.1 監護系統與臨床路徑相結合

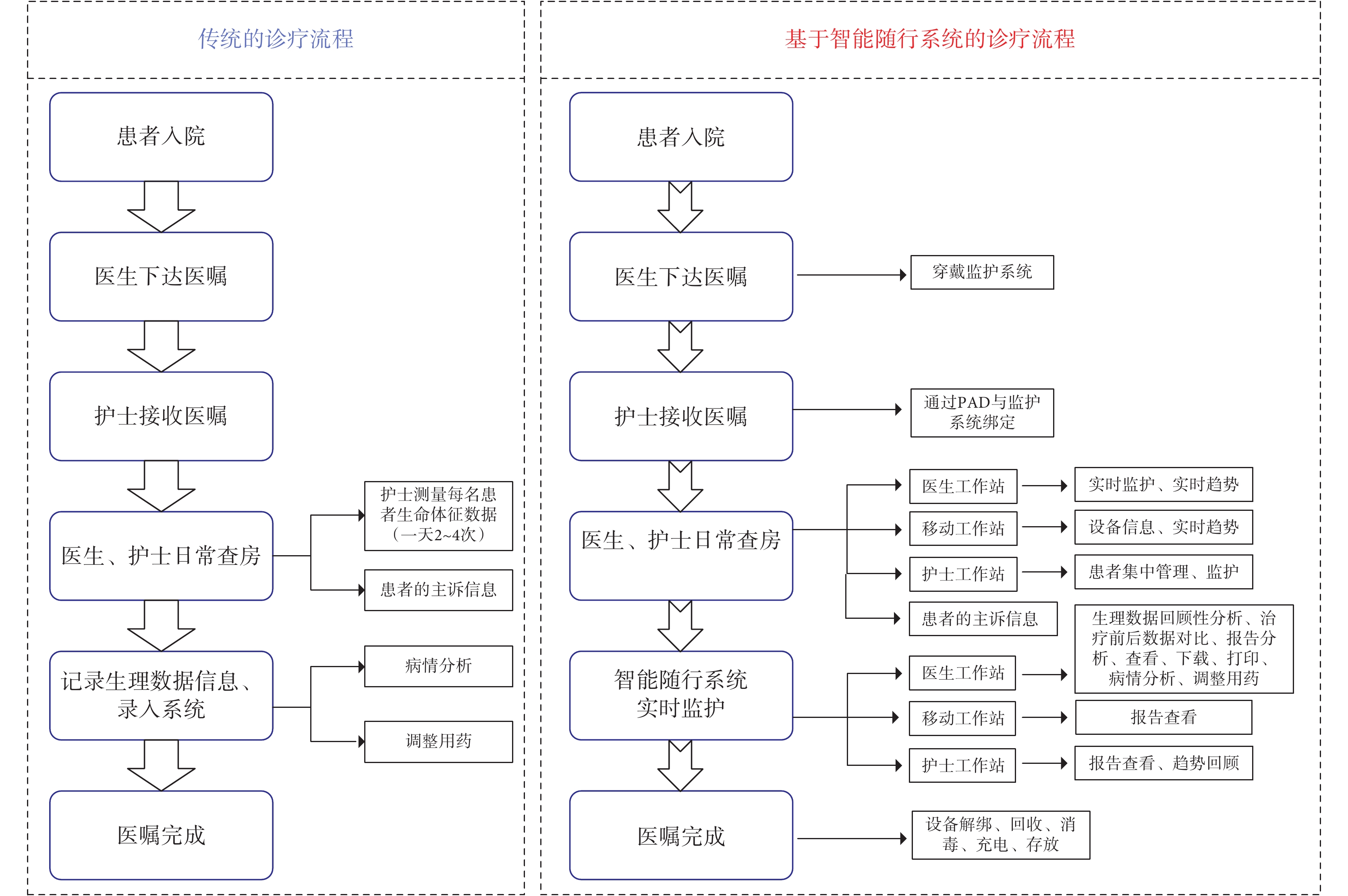

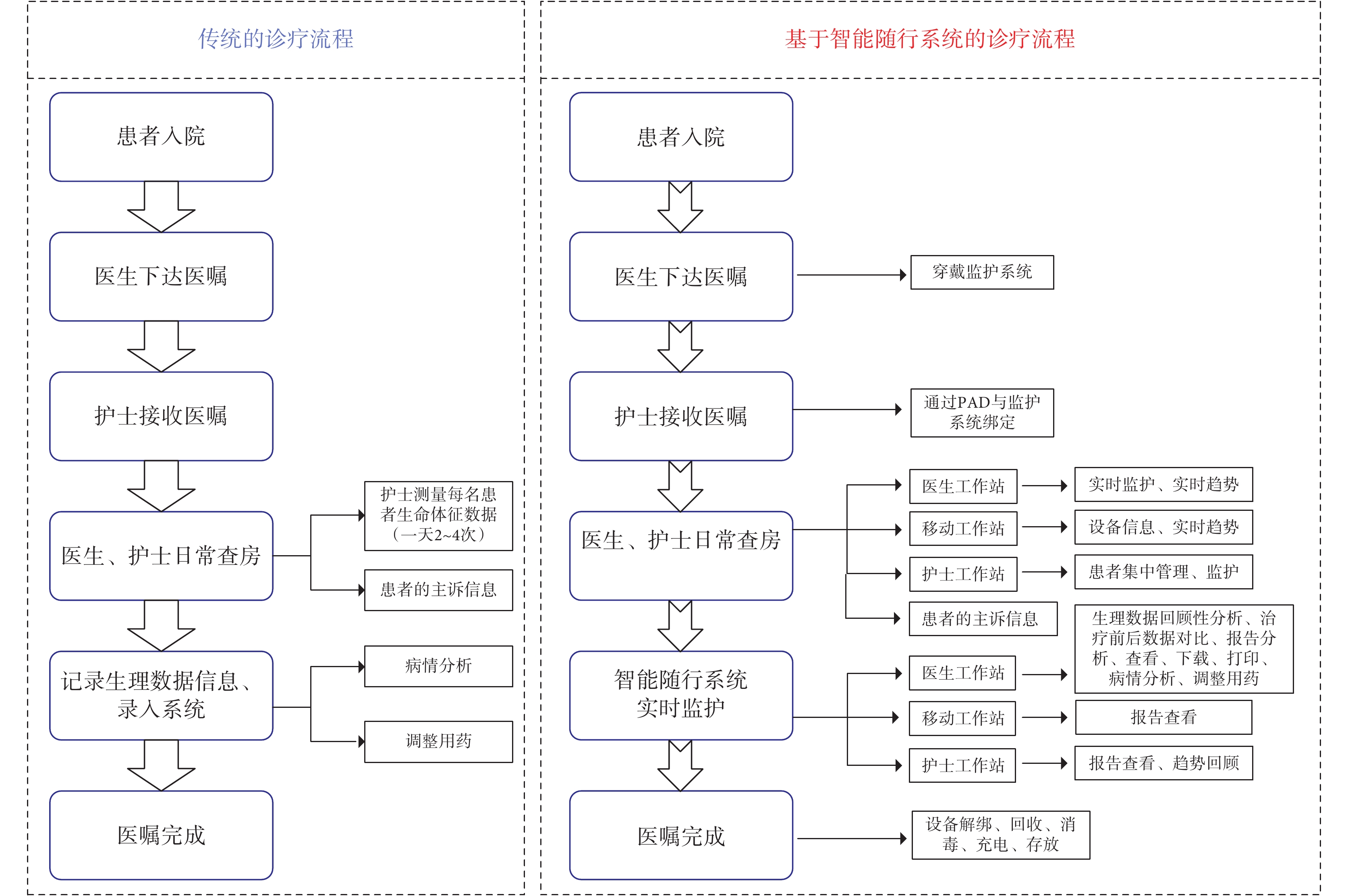

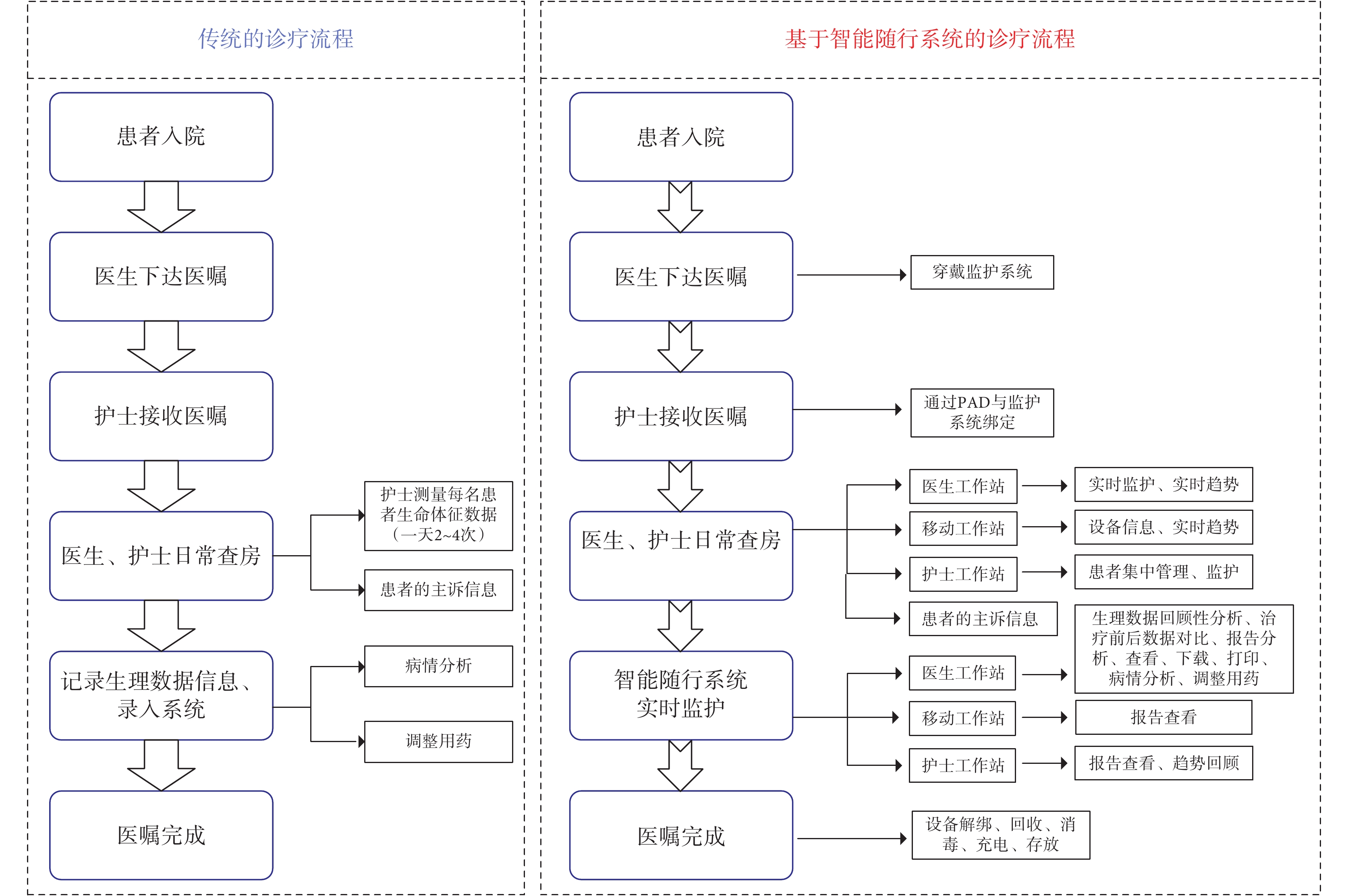

在深入分析臨床醫護人員業務流程基礎上,梳理出 SensEcho 監護系統融入該流程的結合點,如圖 4 所示。患者入院時,由接診醫生下達醫囑,護士根據醫囑展開設備選取、佩戴、配對信息綁定以及檢查等。佩戴好智能終端盒后,護士可隨時查看患者生命體征信息,發現報警危機值時可即時查房處理,PAD 上顯示患者佩戴期間的生命體征信息及數據分析報告,通過報告可以了解患者的生命體征狀態、睡眠質量、精神壓力狀態、跌倒風險等,輔助護士評估護理等級和風險情況。醫生也可通過 PAD 實時觀察患者生命體征信息、變化趨勢信息、治療前后數據變化以及查看各類輔助決策的分析報告,結合患者的主訴信息、生命體征歷史數據、生化檢驗和影像學檢查資料,綜合評估患者當前的病情,同時通過分析患者用藥、治療前后的生命體征變化趨勢,進行合理用藥評估,指導醫生調整干預措施。在出院時,護士通過 PAD 解除設備與患者的配對并收回設備。此外,SensEcho 監護系統支持回顧查看患者住院期間的連續動態生命體征和報告數據,輔助醫護人員完善病歷和護理記錄,防止重要信息的遺漏。

圖4

SensEcho 監護系統與臨床醫護流程的結合點

Figure4.

The interface between the SensEcho monitoring system and the clinical care process

圖4

SensEcho 監護系統與臨床醫護流程的結合點

Figure4.

The interface between the SensEcho monitoring system and the clinical care process

2.2 臨床應用結果分析

SensEcho 監護系統自 2018 年 3 月—2020 年 1 月進行了 1 268 人次(657 例患者)的連續穿戴式生理監護,通過信號質量算法和人工判讀對信號進行篩查,共 1 198 人次(632 例)數據可用于分析,可用率為 94.48%(96.19%)。采用睡眠呼吸事件檢測算法對患者睡眠呼吸紊亂情況進行分析,其中 232 人(36.65%)檢測出有睡眠呼吸事件,提示在慢病患者中,睡眠呼吸暫停的發生率較正常人群高。在有睡眠呼吸事件的患者中,男性 146 人(62.93%),女性 86 人(37.07%),統計結果顯示,慢性患者人群中男性比女性更容易在夜間發生睡眠呼吸暫停不良事件,睡眠呼吸暫停患者人口統計學信息如表 1 所示。

通過連續生理數據分析和人工校正,632 例患者中檢測出睡眠呼吸事件、夜間低血氧癥、心動過速、室性早搏等各類患者 232(36.65%)、58(9.16%)、30(4.74%)、42(6.64%)例,而在病案信息中,這些異常事件記錄的人數分別為 4(0.63%)、0(0.00%)、24(3.80%)、15(2.37%)例,如表 2 所示。結果顯示,與傳統監護模式相比,基于 SensEcho 監護系統的新模式,通過連續生理監測與分析能夠捕捉到更多異常事件,為臨床診療提供更豐富的信息。

2.3 臨床典型案例分析

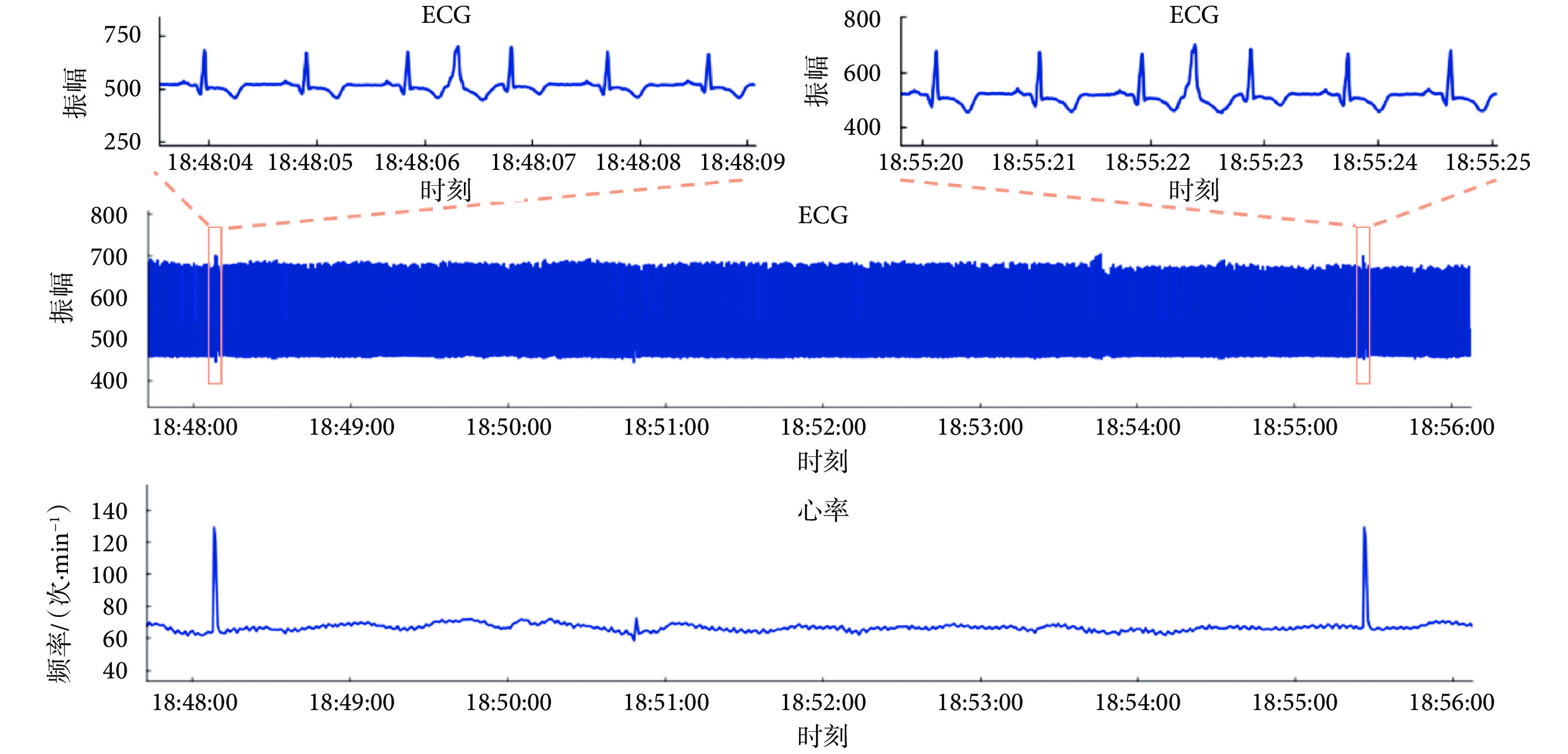

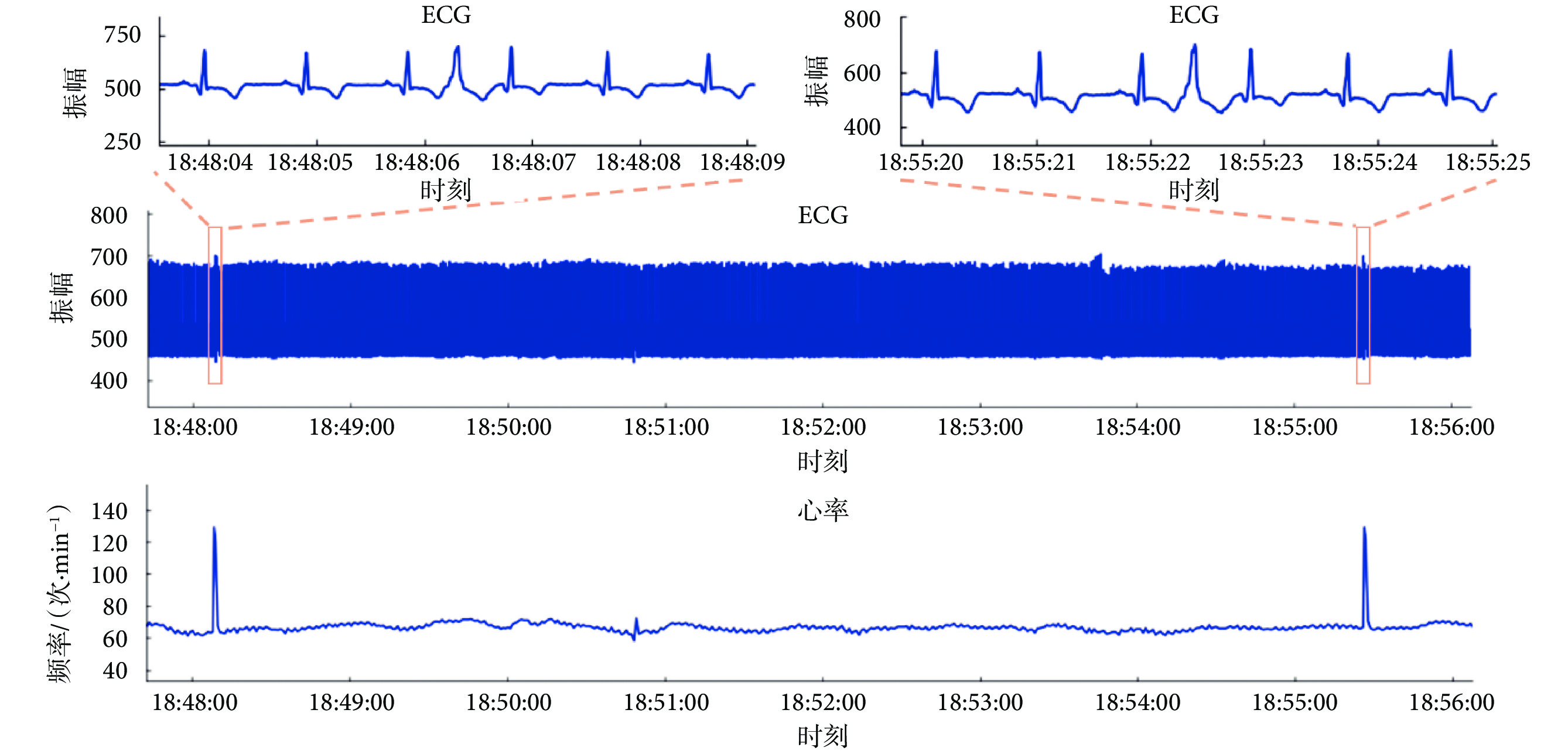

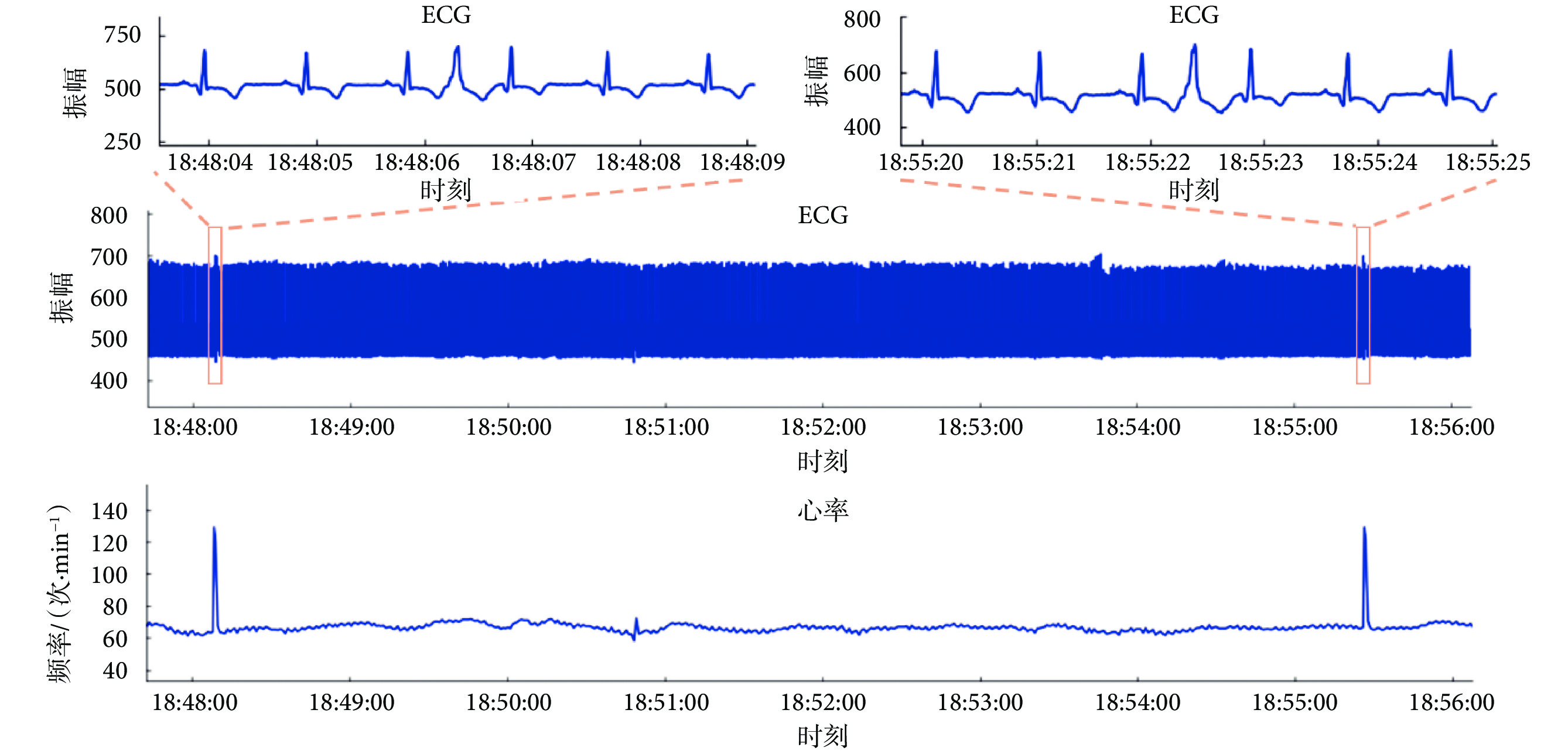

某患者:男,44 歲,身高 180 cm,體重 85 kg,主訴胸痛 2 年,2018 年 5 月 8 日 13:16 入院,入院診斷為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、心肌梗死、高脂血癥、高血壓Ⅲ級很高危組。住院時佩戴了 SensEcho 監護系統,患者入院當晚 21:00 前后胸前區疼痛,出現房顫,伴有心悸,全身出汗,無惡心、嘔吐,于 21:30 進行搶救。18:20—20:50 期間,SensEcho 監護系統提示該患者間斷性的發生心律失常,且出現早搏,如圖 5 所示為 18:48—18:56,該患者佩戴的 SensEcho 監護系統實時監測的 ECG、心率信號,從中可以看出在 18:48—18:56 發生了兩次心率增加,記錄的 ECG 信號中可以清楚地看出患者發生了心律失常(判斷為室性早搏)。護理人員將情況反映至主治醫師,并對該患者立即實施重點觀察。

圖5

患者發生心律失常時的 ECG、心率信號監測結果

Figure5.

Monitoring results of electrocardiograph,heart rate in patients with arrhythmia

圖5

患者發生心律失常時的 ECG、心率信號監測結果

Figure5.

Monitoring results of electrocardiograph,heart rate in patients with arrhythmia

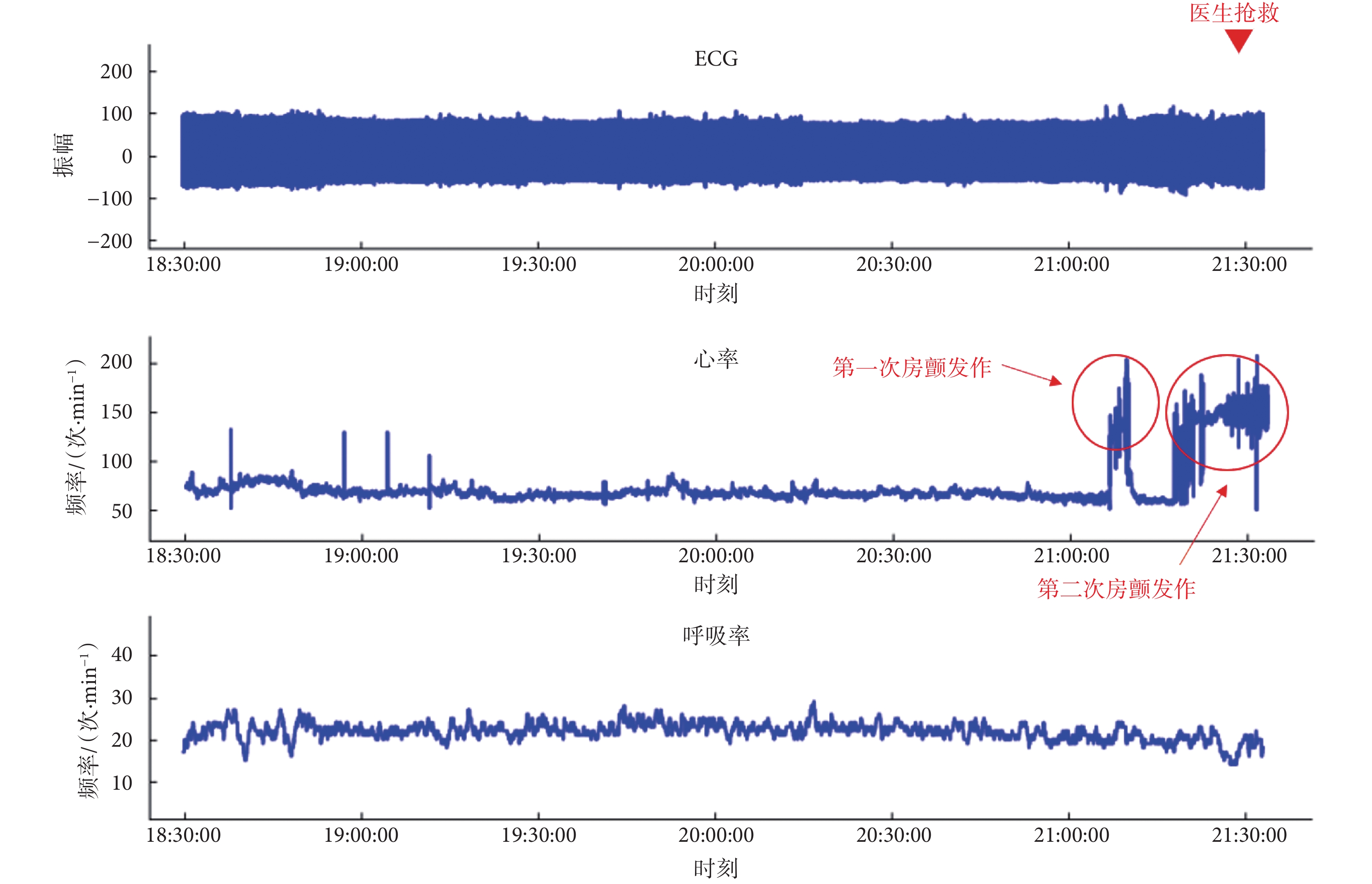

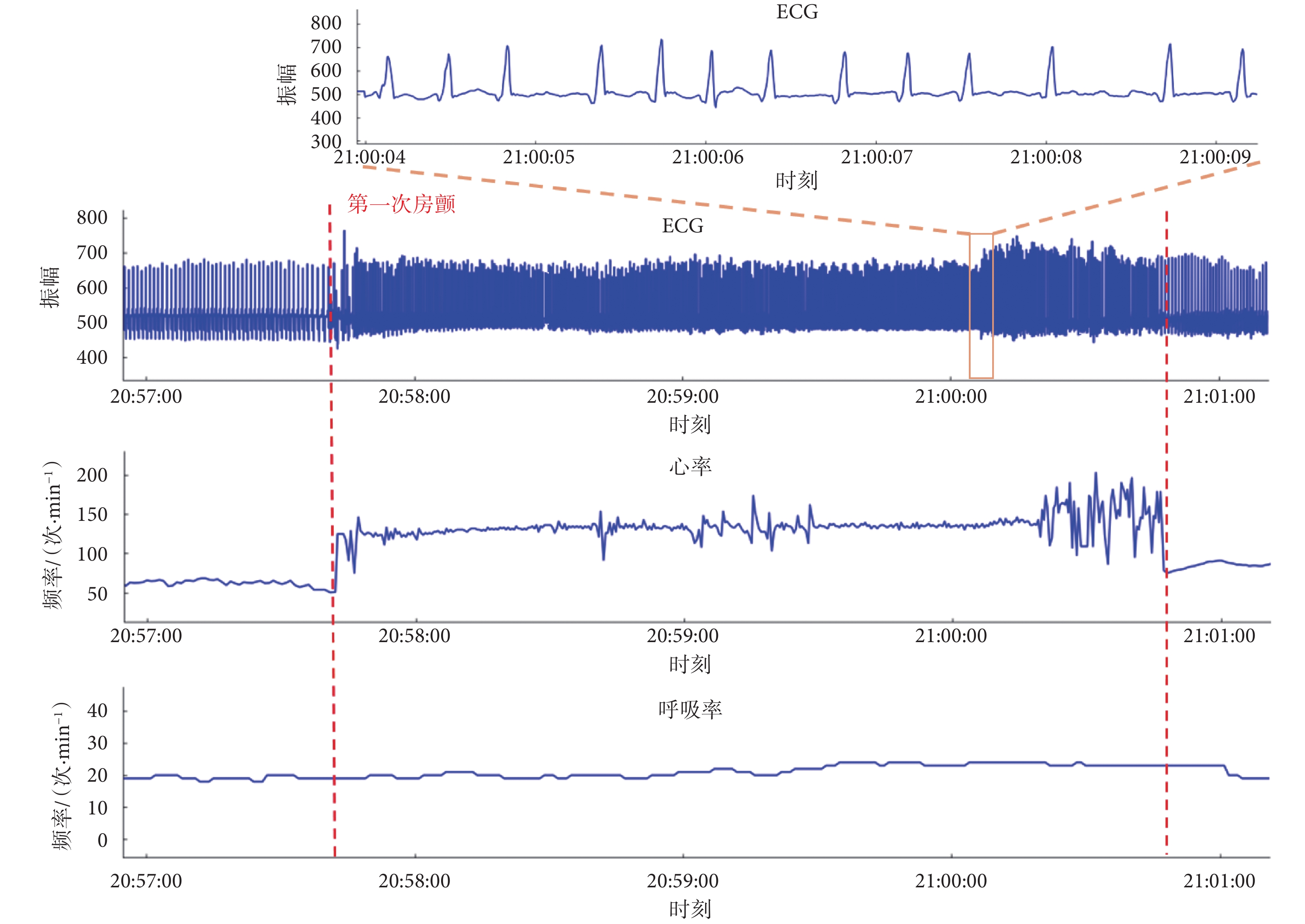

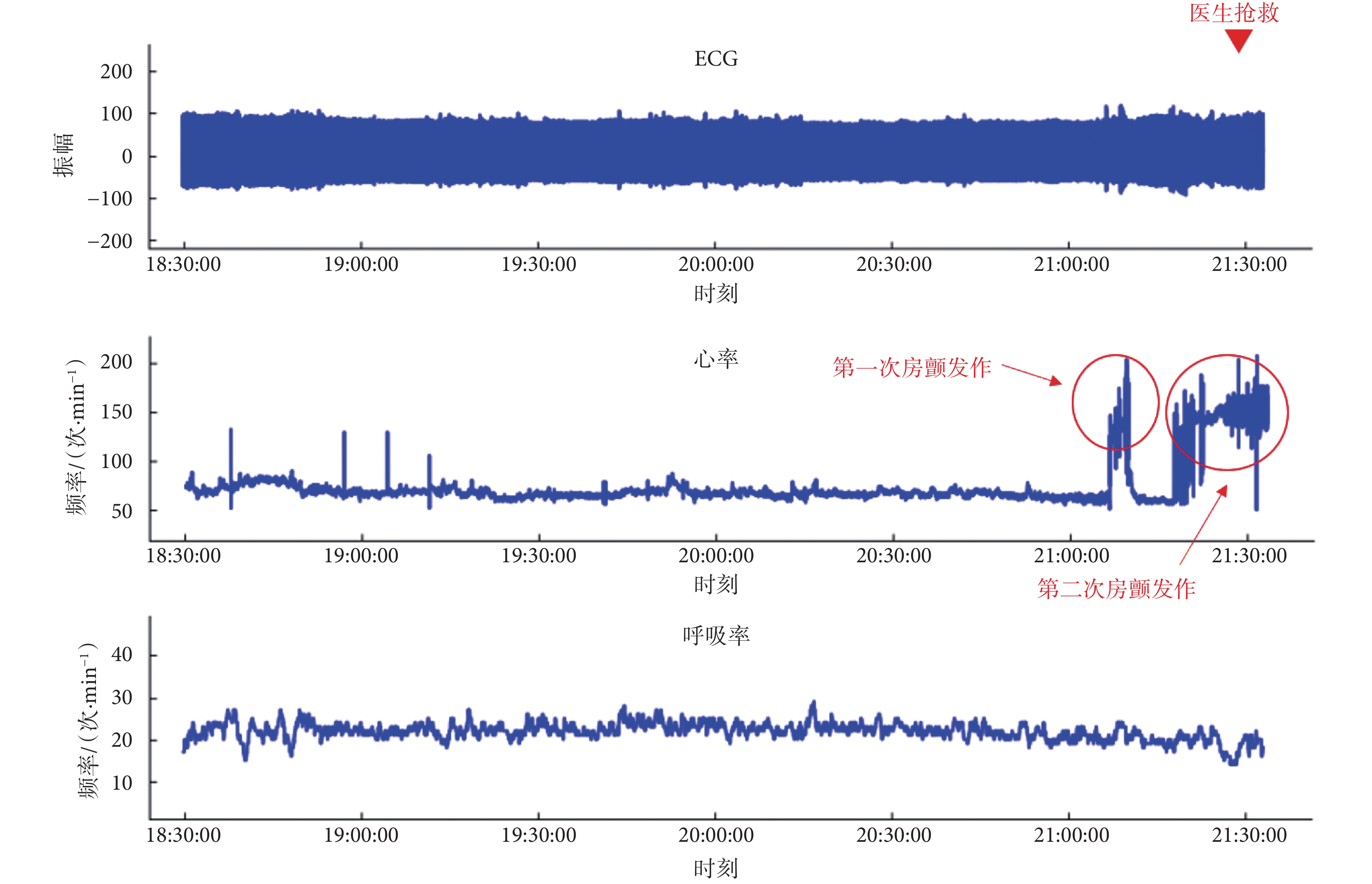

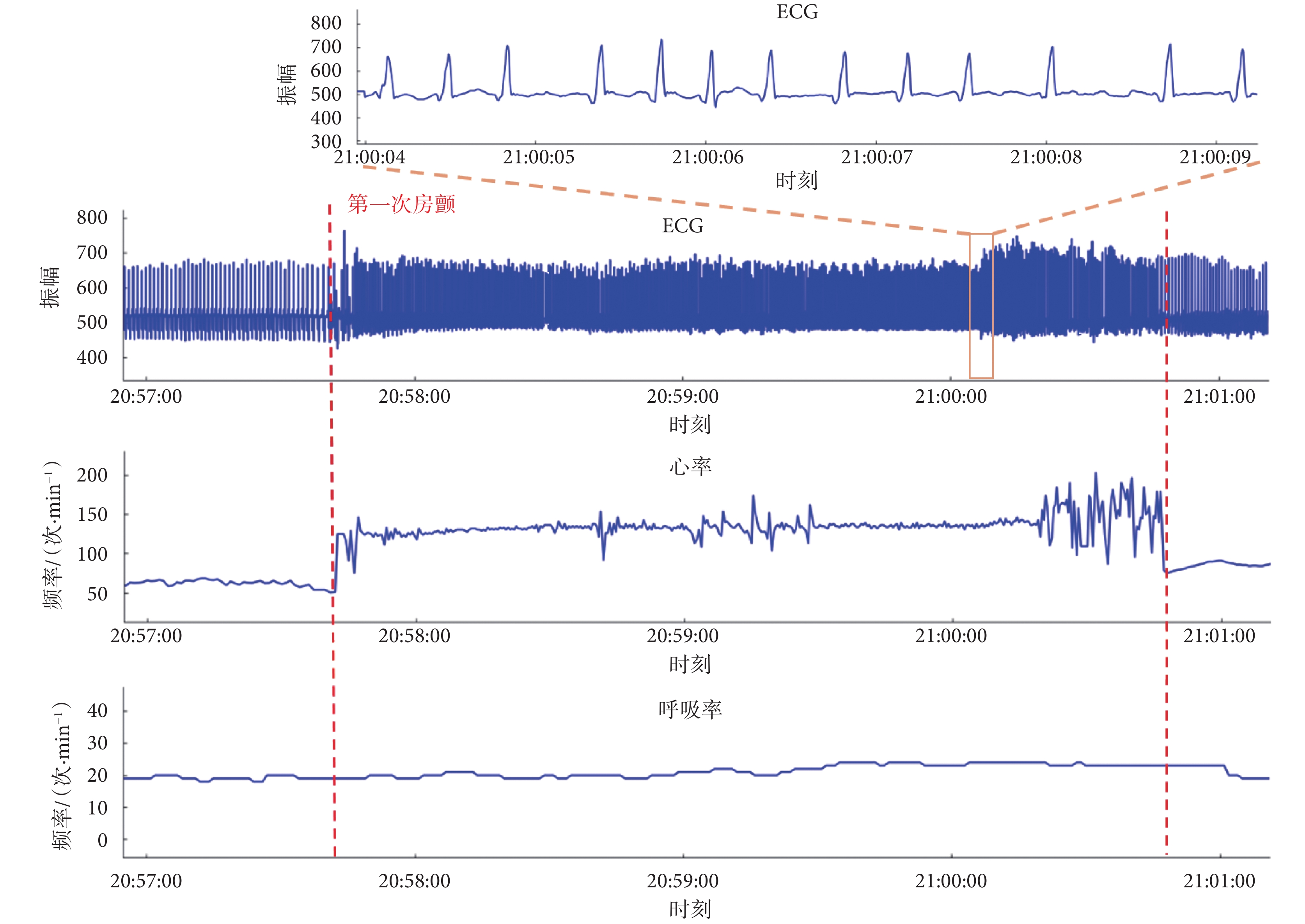

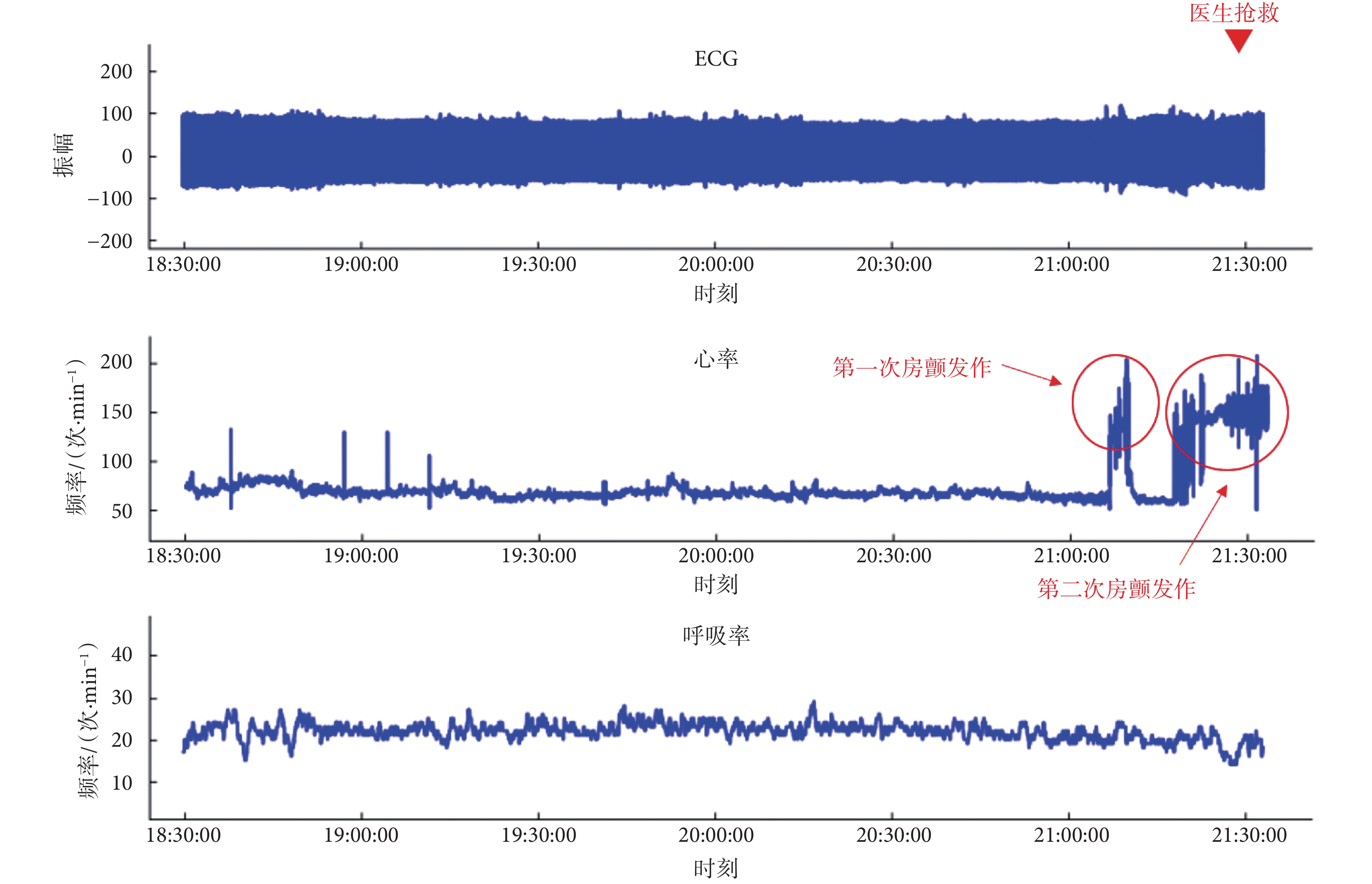

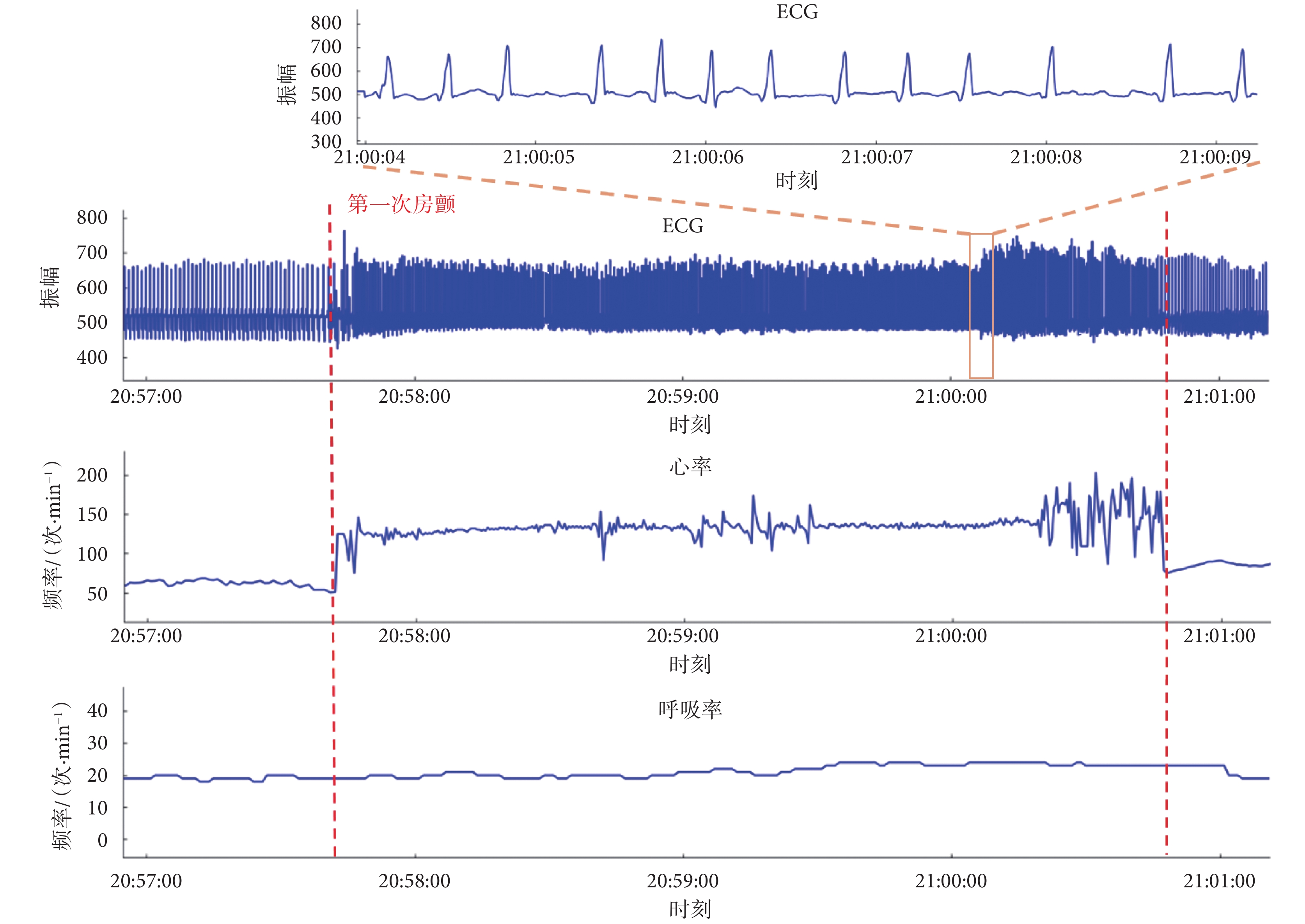

21:30,患者突發嚴重房顫,醫護人員及時搶救,成功挽救患者生命。該患者在發生兩次房顫前和發生時的 ECG 信號、心率信號、呼吸率信號如圖 6 所示,從生理信號分析可以看出,在搶救前患者已經發生過一次房顫,持續時間約 3 min,呼吸率一直較平穩,心率在發生房顫時變化幅度很大,為了觀察房顫前后的生理信號變化細節,進一步將第一次房顫的生理信號展開,如圖 7 所示,在發生房顫時,ECG 中可以清晰地看出 RR 間期無規律的變化。在房顫前后,心率變化很大,由 50 次/min 突然增加至 120 次/min,并持續波動,最大心率接近 200 次/min,在 21:01 第一次房顫結束,心率突然降低至 70 次/min,隨后逐漸平穩。

圖6

患者發生房顫前與發生時 ECG、心率、呼吸率監測結果

Figure6.

Monitoring results of electrocardiograph, heart rate, and respiration rate before and during atrial fibrillation

圖6

患者發生房顫前與發生時 ECG、心率、呼吸率監測結果

Figure6.

Monitoring results of electrocardiograph, heart rate, and respiration rate before and during atrial fibrillation

圖7

患者第一次發生房顫時 ECG、心率、呼吸率的變化

Figure7.

Changes in electrocardiograph, heart rate, and respiration rate signals during the first onset of atrial fibrillation

圖7

患者第一次發生房顫時 ECG、心率、呼吸率的變化

Figure7.

Changes in electrocardiograph, heart rate, and respiration rate signals during the first onset of atrial fibrillation

2.4 臨床典型報告分析

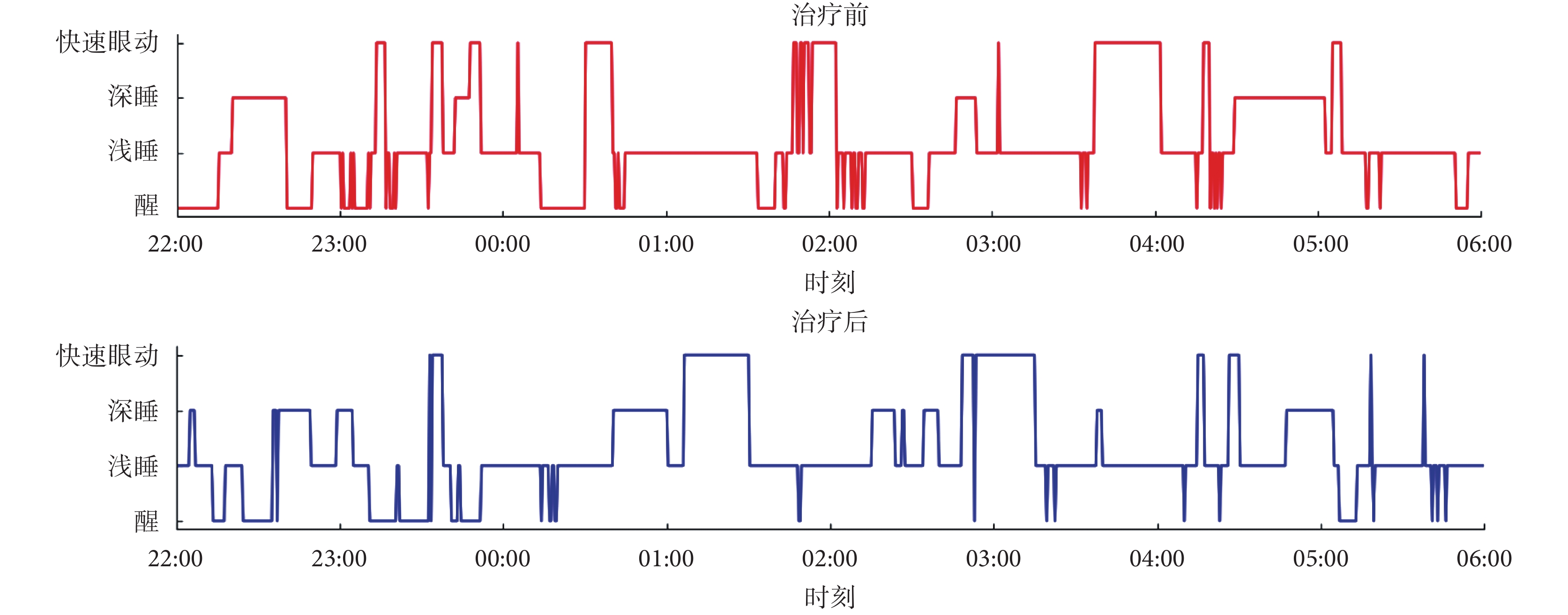

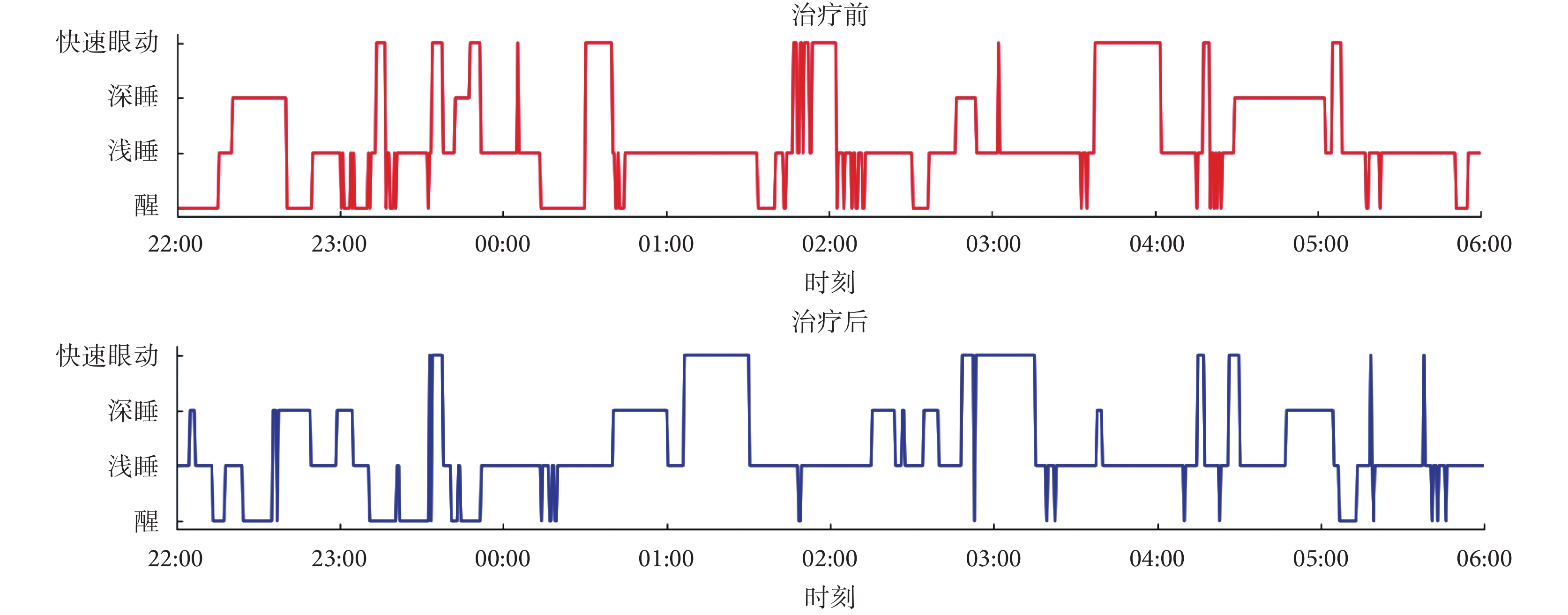

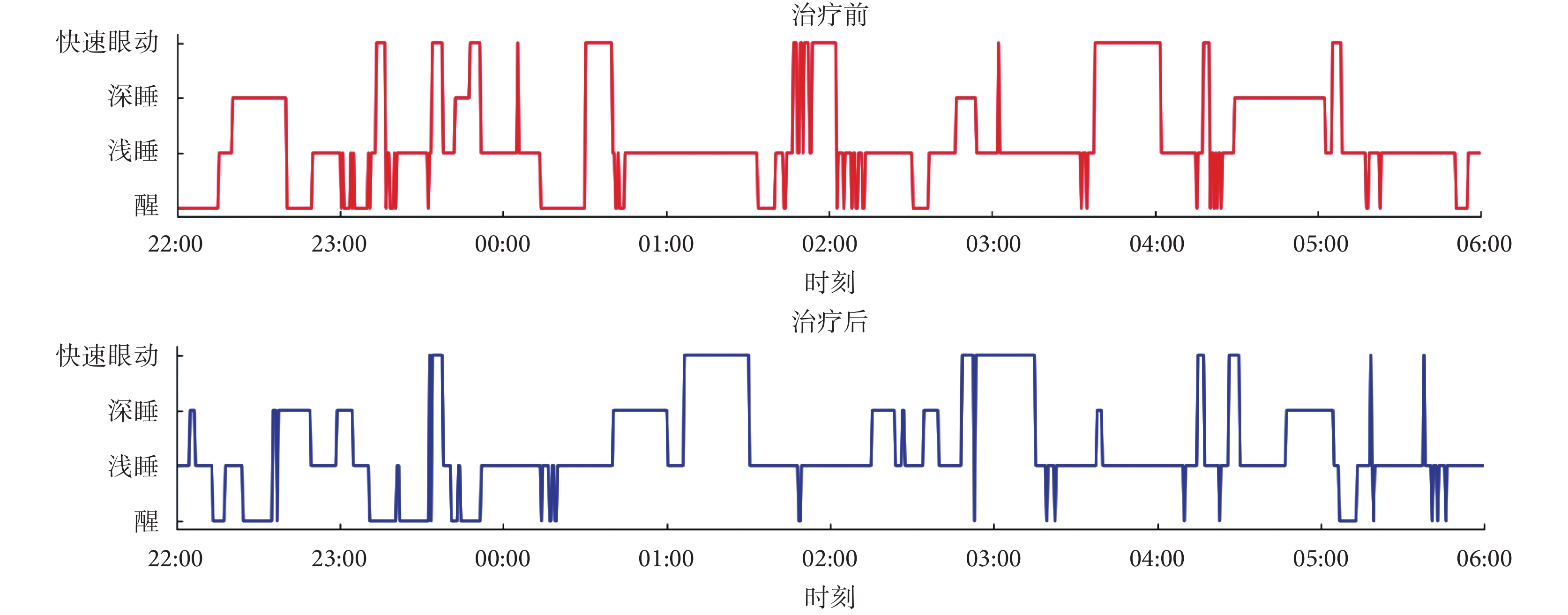

某患者:女,68 歲,住院時間為 2018 年 9 月 5 日—2018 年 9 月 21 日。因“發作性胸悶 14 年”入院,入院診斷為胸悶、高血壓Ⅱ級高危組、高血脂癥、脂肪肝、腎結石。住院期間,通過對患者進行高壓氧和藥物治療改善了睡眠質量,并且胸悶好轉,患者要求出院。該患者在入院(治療前)和出院前(治療后)通過 SensEcho 監護系統分別采集了兩次各 12 h(18:00—次日 6:00)的連續生理數據。基于兩次睡眠階段(22:00—次日 6:00)的生理數據,分析治療前后的睡眠結構和睡眠呼吸事件情況。治療前與治療后的整晚睡眠分期如圖 8 所示,可以看出兩晚睡眠結構(“淺睡—深睡—快速眼動—醒”)的變化,同時,對該患者的睡眠指標和睡眠呼吸事件進行統計,計算結果如表 3 所示。與治療前相比,治療后睡眠中的深睡時間增加了 0.8 h,睡眠呼吸暫停時間降低了 20.2 min;治療后的 AHI(6 次/h)較治療前(16 次/h)降低,睡眠呼吸事件嚴重程度由中度(15 ≤ AHI < 30 次/h)轉為輕度(5 ≤ AHI < 15 次/h)。SensEcho 監護系統分析的睡眠分析結果表明患者的睡眠質量得到了改善,與患者主訴相吻合。

圖8

臨床治療前后患者的睡眠結構

Figure8.

Sleep structure of patients before and after clinical treatment

圖8

臨床治療前后患者的睡眠結構

Figure8.

Sleep structure of patients before and after clinical treatment

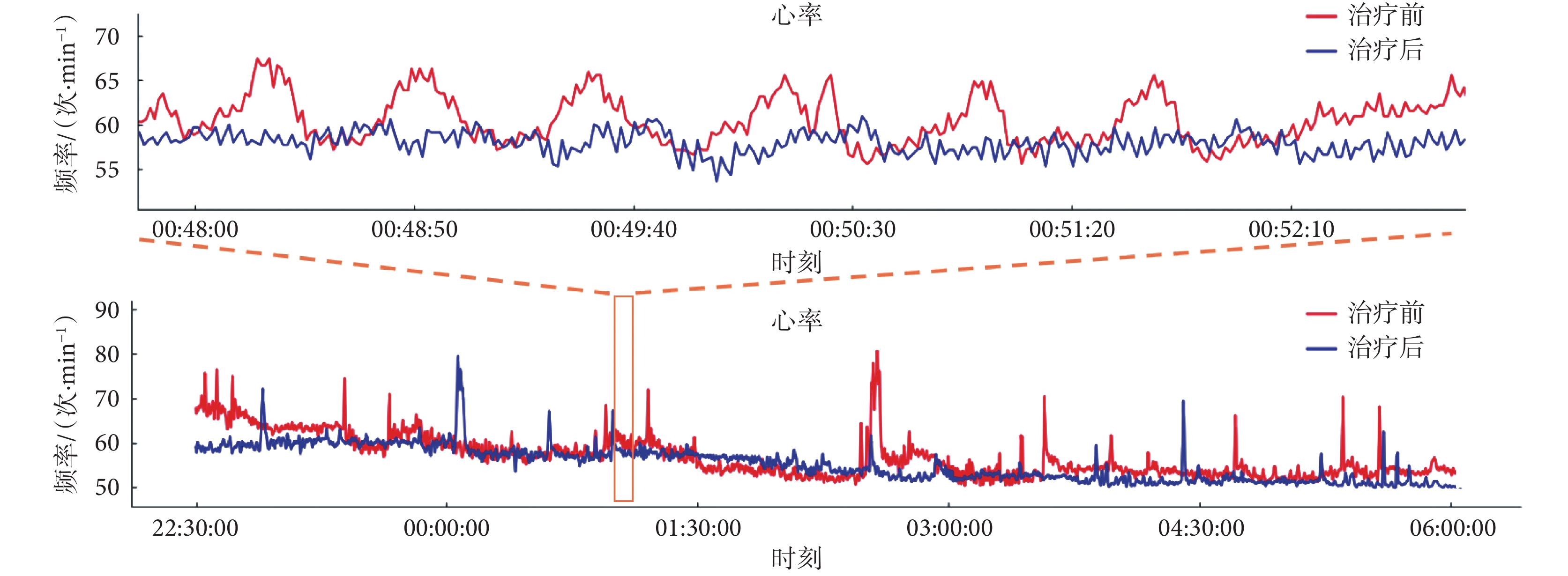

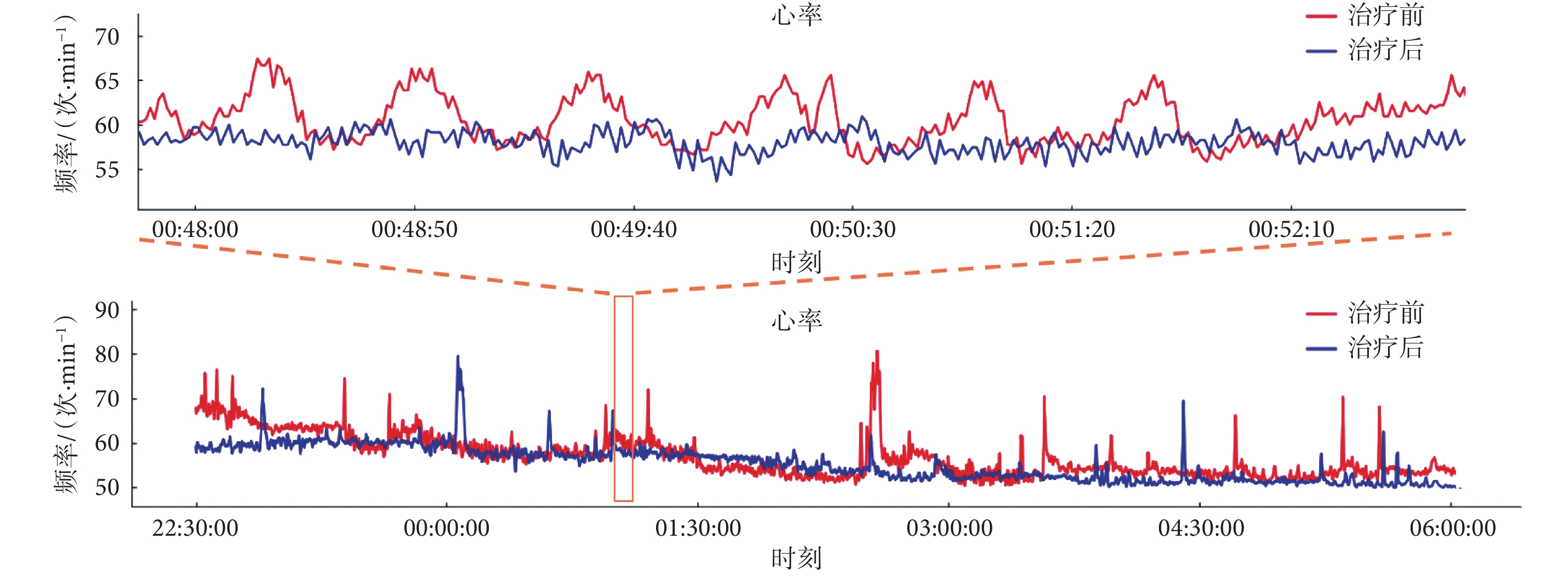

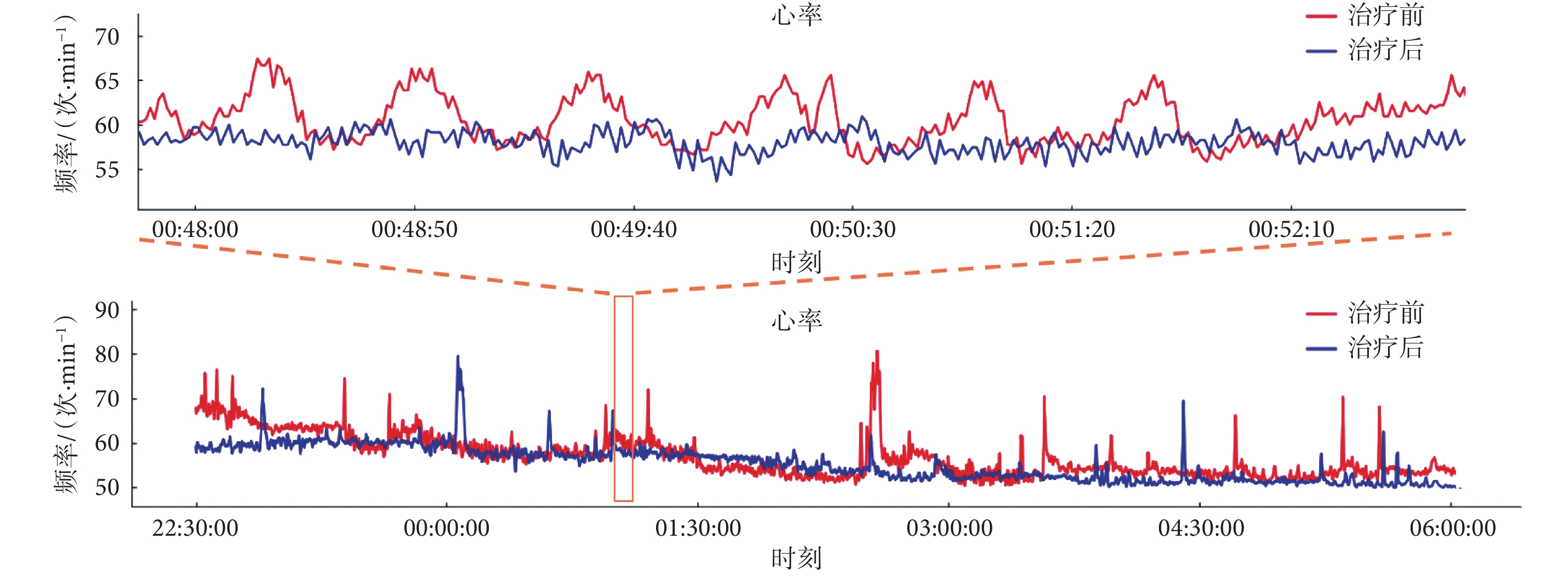

進一步,本研究對比分析了患者治療前后睡眠階段心率的變化趨勢,如圖 9 所示,為便于觀察細節信息,將睡眠中的一段心率序列展開,圖中可以看出,患者在治療前夜間心率不平穩,出現大幅度的波動現象,而治療后的心率趨勢平穩,呼吸性竇性心率不齊的成分很明顯。

圖9

治療前和治療后的心率時間序列對比分析

Figure9.

Comparison of heart rate time series before and after treatment

圖9

治療前和治療后的心率時間序列對比分析

Figure9.

Comparison of heart rate time series before and after treatment

為了對比分析治療前與干預治療后患者的狀態變化,對兩次的心率時間序列進行 MSE 分析,如圖 10 所示,與治療前相比,治療后心率的 MSE 在尺度 1~尺度 20 都有明顯上升,提示患者的身體狀況改善,從患者癥狀而言,胸悶也明顯改善。這一案例顯示出 SensEcho 監護系統的報告分析能夠為臨床醫護人員提供了解患者健康狀況改善的方法。

圖10

治療前后心率時間序列的 MSE 分析

Figure10.

MSE analysis of heart rate time series before and after treatment

圖10

治療前后心率時間序列的 MSE 分析

Figure10.

MSE analysis of heart rate time series before and after treatment

3 討論和結論

本研究基于 SensEcho 監護系統探索了可穿戴設備臨床監護新模式,并且回顧性分析了該系統產生的連續動態生理數據。結果顯示,與傳統的監護方式相比,新型監護系統和監護模式可以提供更加豐富的診療信息。從臨床部署結果分析中可以看出,95% 以上患者的生理數據是有效的。由外界因素如設備故障、信號質量過低等情況造成監護失效的患者占 3.81%。同時本研究發現由于患者夜間缺乏監護,睡眠呼吸事件和低氧血癥等異常事件被嚴重低估,基于傳統的監護模式醫護人員不能及時獲取患者身體異常情況的信息,因此全時監護尤其是對患者的夜間監護至關重要。從臨床典型案例分析中可以看出,SensEcho 監護系統不僅可以實現患者日常監護的功能,而且可以為定量評估患者病情的變化提供參考,為臨床醫生提供基于數據的輔助決策支持,而這些數據反映的生理/病理細節,在傳統的臨床診療中是很難獲取的。

本研究亦存在一些局限性:首先本研究為回顧性研究,主要針對連續生理監護數據隱含信息的挖掘利用,以證明新型監護模式的應用價值,但缺乏對該監護系統/模式報警時效性和誤報警率的研究。傳統的報警方式通常為設置閾值法,即當生理信號和生命體征參數超過預設的閾值時報警,誤報警一直以來都是連續監護領域一大難題[25],研究顯示,ICU 誤報警率高達 85%[26-27],誤報警很大程度已經成為困擾醫務和工程人員,加重其工作負擔的一個關鍵因素。目前,課題組尚在分析研究報警和預警的效果,因此本文未提相關結果,后續研究將提供關于新型監護模式報警功能和信號質量的詳細分析。其次,理想的監護模式是入院持續監護,但考慮到設備舒適性和患者住院期間需要做多種檢查,本研究將臨床應用模式改為入院—院中—出院監測評估模式,為疾病診療提供前后對照信息,后續將繼續探索和優化臨床應用模式,同時優化可穿戴設備舒適性,或者在中央監護系統里引入其他更低負荷的監護技術,如床墊、胸帶、心電帖等,根據患者病情和醫生診療需要,選擇不同模態的監護技術和產品。

在后續研究中,一方面將繼續深入研究基于機器學習的監護系統報警/預警模型,結合信號質量評估算法,以有效降低設備誤報警率,同時開展前瞻性研究,研究該系統對異常報警的時效性。另一方面,連續生理信號中大量的信息尚未得到深入的挖掘,其價值意義尚不明確,課題組將基于可穿戴設備采集的連續動態生理數據,建立連續生理信號數據庫,研究其變化規律和疾病進程之間的關系,在精準醫療和個體化醫療的研究方向上進行探索。

本研究基于 SensEcho 系統構建了一套應用于臨床的新型監護模式,開展了可穿戴設備臨床應用研究,在未來的工作中,課題組將繼續深入探索可穿戴設備在臨床中的應用價值,同時結合物聯網技術將慢病患者、可穿戴系統、社區系統、中心醫院有機聯系在一起,從而提供一種院內治療—院后隨訪和社區家庭慢病康復管理的綜合閉環服務。可穿戴技術是現代監護技術發展的一個重要方向,將促進現有醫療模式的變革,為數字化物聯網病房的建設奠定基礎,進而開辟“智慧醫療”新模式。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

可穿戴設備/傳感器可低成本、低負荷、便捷地連續采集人體長時間多維度的生命體征信息[1]。主要通過胸帶、襯衣、眼鏡等形式獲取人體的心跳、呼吸、血壓、體溫、血氧飽和度、體位體動等生理參數[2-3],這些長時程、連續的生命體征信息蘊含著豐富的人體生理、病理狀態信息,對其動態監測能夠為疾病的預防、診斷和治療提供重要的決策支持信息[4]。近幾年來在此領域涌現了一些具有代表性的公司,如國外 EarlySense、Isansys、VitalConnect 和 Sotera Wireless,以及國內邁瑞醫療、脈極客醫療科技等。經過幾十年的發展,可穿戴式技術在采集信息多樣性、數據傳輸技術等方面取得了長足進步,但作為一種新型的監護方式,其臨床應用價值和應用模式尚處于探索中,尤其是可穿戴設備獲取的大量的連續數據,如何與疾病的發生、發展相關聯,如何提取有臨床價值的信息,是可穿戴設備在醫療領域獲得成功應用前必須解決的關鍵技術問題。

普通病房住院患者的日常監護是可穿戴設備的一大應用研究方向。研究表明,75% 的可預防性的臨床不良事件是發生在重癥監護病房(intensive care unit,ICU)外沒有被監護的患者身上,84% 的患者在心肺驟停等不良事件發生前 8 h 就已經表現出惡化跡象[5]。目前醫療實踐中,絕大部分普通病房(非 ICU)對患者不進行監護,其生命體征由護士進行測量,一天 2~4 次。目前臨床上已經發展出一些疾病風險評分如早期預警評分(early warning score,EWS),主要使用生命體征數據對患者疾病嚴重程度進行評估,可以反映患者疾病狀態,但這類評分多用于急危重癥連續監護的患者,普通病房患者由于沒有連續實時監護而無法對疾病惡化風險進行早期識別和預警。另一方面,許多心肺系統疾病如心力衰竭、慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)、惡性心律失常等,由于其疾病的特點和夜間患者受到的關注不足等原因,加上夜間低氧血癥、睡眠呼吸暫停等疾病,患者在夜晚更容易發生不良事件[6-7],因為缺乏連續監護和記錄,大量的夜間病情和病理變化過程被忽略。雖然目前有一些臨床普遍接受的監護和檢查手段如動態心電圖(electrocardiogram,ECG)監護(Holter),但由于其監測信號單一,醫生仍缺乏對患者整體病情和狀態的把控,且 Holter 不適宜作為長期監測手段,醫生難以追溯和定量評估患者每天的病情變化。

傳統的用于監測評估的床旁監護由于連線多,只能在床旁使用,限制患者活動范圍[8]。另一方面,目前監護儀的數據多存儲在監護設備內,數據格式多不開放,經過短時間保存后數據即被覆蓋掉,因此無法對監護數據進行二次利用和深度分析。對比而言,可穿戴設備可以隨時隨地、不受約束地獲得人體多維度的生命體征數據,采集的患者數據具有高度個體化的特點,可以為疾病惡化和病情變化提供更加準確的預警功能,從而實現高度個性化的精準監護和醫療[9]。目前有大量研究探索可穿戴設備在慢性病高危人群病情評估和健康管理領域的應用價值,佩戴設備的患者多患有神經疾病(如帕金森,中風)、心血管疾病(cardiovascular disease,CVD)(如冠心病)、肺部疾病(如 COPD,哮喘),這些患者都有發生臨床不良事件和病情惡化的風險。為促進慢病的綜合護理,歐盟提出了一種基于遠程醫療和云計算的項目,通過遠程監測、早期診斷和臨床干預實現早期發現 COPD 惡化風險及并發癥[10]。同時,歐盟開發了一個智能決策支持系統為慢性病患者提供個性化的基于臨床指南的指導意見,將醫院和監測數據整合到個人健康記錄中,供患者和護理人員訪問[11]。研究者們也在探索慢病管理系統的開發和設計,例如,Akbulut 等[12]提出了通過 ECG 信號、體溫、脈搏血氧、皮膚電反應、血壓和血糖的監測來分析和檢測心臟和循環系統疾病的系統。現階段可穿戴設備主要應用于醫院外的遠程監測分析,與真實臨床診療過程相結合的系統性研究仍處于起步階段。

可穿戴技術正在逐漸融入醫療和護理流程,但現階段其臨床應用價值不突出,應用模式不清晰,收集的連續生理數據未被充分挖掘、利用。為解決此問題,本文首先基于 SensEcho 監護系統(SensEcho,北京海思瑞格科技有限公司,中國)探索可穿戴設備與臨床診療的結合方法[4];其次,在臨床采集數據的基礎上開展回顧性研究,通過與現有的醫療實踐方式對比,分析該系統在實際臨床條件下數據采集的效果和優勢;最后,將臨床中典型案例的疾病變化過程與連續生理數據結合,挖掘可穿戴設備采集的長程、高密度生理信號中能夠表征病情變化的重要信息,分析可穿戴設備在真實臨床場景下的應用價值,由此建立一種基于可穿戴技術的臨床監護新模式。

1 材料和方法

1.1 隨行監護系統簡介

SensEcho 監護系統是一款醫療級穿戴式生理參數監測系統,已獲得中國食品藥品監督管理局(china food and drug administration,CFDA)認證。系統終端為一件柔性背心,如圖 1 所示,可以采集單導聯 ECG,采樣頻率為 200 Hz;采用呼吸感應體積描記技術記錄胸腹呼吸,采樣頻率為 25 Hz;信號調理、采集存儲、無線傳輸電路都放在一個可拆卸記錄盒內。記錄盒內同時集成用于記錄體位和體動的三軸加速度傳感器,可捕捉、記錄身體姿勢和活動信息,采樣頻率為 25 Hz。設備信號記錄盒(設備主機)可以通過藍牙與第三方傳感器連接,采集血氧、血壓、體溫等生理信號,采集的信號通過無線網絡(wireless fidelity,Wi-Fi)與遠端服務器或平板電腦(portable android device,PAD)端進行通訊;服務器端進行實時分析處理、分發和存儲等;PAD 端實現人機交互和數據顯示。Wi-Fi 模塊與服務器采用全雙工通信,覆蓋整個病區,每個終端都能接入醫院的信息網絡,當患者在醫院區域活動時,系統會在多個無線接入點間進行無限漫游切換,保障患者實時在線監護。SensEcho 監護系統對收集到的各類生理數據進行本地存儲(最多可存儲 10 d),當發現數據傳送丟失時即時啟動重傳機制,確保數據的完整性。目前該系統已開展了多項應用驗證,應用于運動、睡眠、疾病條件下數據采集和信息挖掘研究工作[13-15],本文的數據研究已獲得 SensEcho 監護系統生產企業的授權。

圖1

SensEcho 監護系統

Figure1.

The SensEcho monitoring system

圖1

SensEcho 監護系統

Figure1.

The SensEcho monitoring system

1.2 病房中央監護系統設計

本文的中央監護系統可以實現所有設備終端數據的顯示和患者集中管理,能夠實時地顯示每一位患者的 ECG、呼吸信號、體位/體動等生理波形,以及生命體征和歷史趨勢信息,還可監測患者的活動狀態(臥床/活動)以及是否在線等。本文的中央監護系統設計有后臺數據服務器和算法服務器,與傳統的中央監護系統不同,所有監測終端的數據都先發送到數據和算法服務器,經過算法服務器分析處理后將結果推送到本文的中央監護系統,能夠對連續動態生理信號進行深度的分析處理,例如心率變異性(heart rate variability,HRV)分析[16-17]、活動量分析、多尺度熵(multiscale entropy,MSE)分析[18]、睡眠質量分析、異常事件分析等,通過多種報告綜合判斷患者當前的精神—心理狀態、睡眠情況、臨床風險事件、治療效果、用藥反應、活動水平等,并能夠與醫院信息系統中患者的其他信息(如生化指標、既往病史、治療干預信息等)進行融合分析,支持醫療大數據深度挖掘分析研究。除中央監護系統外,算法服務器還可以將生成的結果報告推送給醫生或護士終端,實現生理參數集中顯示、數據存儲、多參數融合分析、閾值報警等功能。本文的中央監護系統的整體結構如圖 2 所示(A、B、C 分別表示不同的病區,同時,病房 A1~病房 An 表示 A 病區的 n 個病房)。

圖2

中央監護系統結構

Figure2.

Structure of the central monitoring system

圖2

中央監護系統結構

Figure2.

Structure of the central monitoring system

1.3 非 ICU 監護解決方案

1.3.1 連續生理信號采集與利用

傳統的監護手段受限于醫療資源和適用范圍,難以對每一個住院患者進行監護,醫生對患者病情的變化主要依靠離散的生命體征信息和實驗室檢查結果,患者嚴重不適時(病情快速惡化)主要依靠患者主訴和醫務人員查房發現,缺乏對患者實時監護和報警機制。為解決該問題,本研究采用基于 SensEcho 監護系統建立新的閉環監護流程:當患者入院后,護士通過掃描 SensEcho 監護系統主機背后條形碼綁定患者和設備信息,此時患者的姓名、性別、生命體征、臨床評分、責任醫生和設備信息會集中顯示在中央監護界面上,醫務人員在工作區即可實現對患者的連續、實時監護。超出預先設定閾值的生命體征結果會被標記為紅色,患者的異常狀態如跌倒、心律失常等情況集中顯示在報警列表中,并向醫務人員發出語音警報。同時,SensEcho 監護系統提供生理信號和臨床評分 EWS 的實時查看和歷史信息回溯功能,醫務人員對患者狀態存疑時可以選擇特定的患者詳細觀察。

1.3.2 生理時間序列深度分析

SensEcho 監護系統不僅可以提供日常監護,也能夠實現心律失常檢測、ECG 數據分類、風險事件報警、睡眠分期、睡眠呼吸事件檢測以及活動量評估等功能,同時集成了基于人工智能方法的連續時序信號分析功能。對于機器學習模型算法,采用公開數據集進行建模,在醫院采集的內部數據集上進行模型驗證。以睡眠分期算法為例,使用睡眠與心臟健康研究(sleep heart health study,SHHS)(網址:

1.3.3 臨床報告生成與分析

針對臨床醫生對患者每日病情變化缺乏客觀評估的問題,在 SensEcho 監護系統硬件、軟件和算法的支撐下,本研究提出了每日監測報告推送的解決方案。監護系統可以每天生成患者綜合評估報告并推送給醫生和護士,以睡眠監測報告和 MSE 分析報告為例,包含的內容及其價值總結如下:

睡眠監測報告:被監測患者夜間監測結果、睡眠情況總結,能夠客觀反映患者整體睡眠質量。包括睡眠總時間、睡眠分期情況、睡眠呼吸事件發生時間和頻率等。

MSE 分析報告:MSE 是一種測量有限時間長度序列復雜度的方法,通過對給定的時間序列(如心率或 RR 間期)不同數量的連續點取平均值,創建不同時間尺度的信號,并計算每個尺度的信號的樣本熵得到 MSE,在本文中,計算從尺度 1~尺度 20 的 MSE,如圖 3 所示為 MSE 的量化圖示。尺度 1~尺度 5 為短時間尺度,尺度 6~尺度 20 為長時間尺度,常用的指標包括 MSE 特定尺度下的面積及斜率,如尺度 1~尺度 5 下的面積,尺度 1 和尺度 5 擬合得到的斜率,以及尺度 5 的 MSE 值,這些參數可以作為短時間尺度內信息豐富度的定量估計,尺度 6~尺度 20 下的面積則為長時間尺度內信息豐富度的定量估計。研究表明,基于 MSE 分析能夠從整體上評價狀態的變化,對患者干預治療后,升高的 MSE 提示其病情得到改善[19-20]。

圖3

MSE 的量化示意圖

Figure3.

Schematic diagram of quantification of MSE

圖3

MSE 的量化示意圖

Figure3.

Schematic diagram of quantification of MSE

1.4 系統部署和臨床研究

該系統自 2018 年 3 月開始在解放軍總醫院普通病房部署使用(本項目經解放軍總醫院倫理委員會批準,倫理編號為:S2018-095-01)。根據患者實際意愿和臨床工作需求,獲得患者的知情同意后,在入院第一天、院中某一天和出院前一天進行監護,每次監護時長為 24 h[21]。由于采集的數據來源于臨床,而臨床情況和患者病情復雜,監護系統采集數據的可用性以及與傳統監護方式相比的系統優越性需進一步對比分析。為此,本研究對普通病房采集的連續監護數據集做了進一步分析,過程如下:

(1)由一名臨床專家和一名生物醫學工程專家同時對每名患者的生理信號進行判讀,明確信號不可用的標準:設備故障(提前關機、頻繁丟包、斷開連接超過 1 h、信號缺失、電極接觸不良等),采集時間過短(≤ 10 h)。

(2)信號質量評估:分為 ECG 和呼吸信號質量評估,ECG(呼吸信號)通過 30 s(10 s)不重疊的時間窗提取特征,采用無監督學習中的孤立森林模型,獲得該時間段信號質量的評分;最后,將評分映射到三分類的信號質量評估結果上,得到信號質量好、中、差的結果。

(3)通過連續生理數據對患者是否患有睡眠呼吸事件、夜間低氧血癥、心動過速以及室性早搏判定,呼吸暫停低通氣指數(apnea hypopnea index,AHI)可用于確定夜間打鼾和呼吸暫停的嚴重程度,夜間 AHI ≥ 5 次/h 被認定患有睡眠呼吸事件[22];夜間低氧判斷標準是指夜間血氧飽和度低于 90% 的時間占總睡眠時間的百分比大于等于 5%[23];心動過速判斷標準為心率大于等于 100 次/min[24]。

(4)將患者異常事件情況與醫院病案信息匹配,查詢患者在穿戴監護設備的時間段內是否有異常事件記錄(護理記錄或病程記錄),患者的診斷信息中是否有異常事件。并重點對睡眠呼吸暫停患者進行人口統計學信息分析。

(5)選取代表性較強的患者,依托住院過程中采集的連續生理數據,結合病案中監護記錄和臨床報告,進行典型案例分析。

2 結果

2.1 監護系統與臨床路徑相結合

在深入分析臨床醫護人員業務流程基礎上,梳理出 SensEcho 監護系統融入該流程的結合點,如圖 4 所示。患者入院時,由接診醫生下達醫囑,護士根據醫囑展開設備選取、佩戴、配對信息綁定以及檢查等。佩戴好智能終端盒后,護士可隨時查看患者生命體征信息,發現報警危機值時可即時查房處理,PAD 上顯示患者佩戴期間的生命體征信息及數據分析報告,通過報告可以了解患者的生命體征狀態、睡眠質量、精神壓力狀態、跌倒風險等,輔助護士評估護理等級和風險情況。醫生也可通過 PAD 實時觀察患者生命體征信息、變化趨勢信息、治療前后數據變化以及查看各類輔助決策的分析報告,結合患者的主訴信息、生命體征歷史數據、生化檢驗和影像學檢查資料,綜合評估患者當前的病情,同時通過分析患者用藥、治療前后的生命體征變化趨勢,進行合理用藥評估,指導醫生調整干預措施。在出院時,護士通過 PAD 解除設備與患者的配對并收回設備。此外,SensEcho 監護系統支持回顧查看患者住院期間的連續動態生命體征和報告數據,輔助醫護人員完善病歷和護理記錄,防止重要信息的遺漏。

圖4

SensEcho 監護系統與臨床醫護流程的結合點

Figure4.

The interface between the SensEcho monitoring system and the clinical care process

圖4

SensEcho 監護系統與臨床醫護流程的結合點

Figure4.

The interface between the SensEcho monitoring system and the clinical care process

2.2 臨床應用結果分析

SensEcho 監護系統自 2018 年 3 月—2020 年 1 月進行了 1 268 人次(657 例患者)的連續穿戴式生理監護,通過信號質量算法和人工判讀對信號進行篩查,共 1 198 人次(632 例)數據可用于分析,可用率為 94.48%(96.19%)。采用睡眠呼吸事件檢測算法對患者睡眠呼吸紊亂情況進行分析,其中 232 人(36.65%)檢測出有睡眠呼吸事件,提示在慢病患者中,睡眠呼吸暫停的發生率較正常人群高。在有睡眠呼吸事件的患者中,男性 146 人(62.93%),女性 86 人(37.07%),統計結果顯示,慢性患者人群中男性比女性更容易在夜間發生睡眠呼吸暫停不良事件,睡眠呼吸暫停患者人口統計學信息如表 1 所示。

通過連續生理數據分析和人工校正,632 例患者中檢測出睡眠呼吸事件、夜間低血氧癥、心動過速、室性早搏等各類患者 232(36.65%)、58(9.16%)、30(4.74%)、42(6.64%)例,而在病案信息中,這些異常事件記錄的人數分別為 4(0.63%)、0(0.00%)、24(3.80%)、15(2.37%)例,如表 2 所示。結果顯示,與傳統監護模式相比,基于 SensEcho 監護系統的新模式,通過連續生理監測與分析能夠捕捉到更多異常事件,為臨床診療提供更豐富的信息。

2.3 臨床典型案例分析

某患者:男,44 歲,身高 180 cm,體重 85 kg,主訴胸痛 2 年,2018 年 5 月 8 日 13:16 入院,入院診斷為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、心肌梗死、高脂血癥、高血壓Ⅲ級很高危組。住院時佩戴了 SensEcho 監護系統,患者入院當晚 21:00 前后胸前區疼痛,出現房顫,伴有心悸,全身出汗,無惡心、嘔吐,于 21:30 進行搶救。18:20—20:50 期間,SensEcho 監護系統提示該患者間斷性的發生心律失常,且出現早搏,如圖 5 所示為 18:48—18:56,該患者佩戴的 SensEcho 監護系統實時監測的 ECG、心率信號,從中可以看出在 18:48—18:56 發生了兩次心率增加,記錄的 ECG 信號中可以清楚地看出患者發生了心律失常(判斷為室性早搏)。護理人員將情況反映至主治醫師,并對該患者立即實施重點觀察。

圖5

患者發生心律失常時的 ECG、心率信號監測結果

Figure5.

Monitoring results of electrocardiograph,heart rate in patients with arrhythmia

圖5

患者發生心律失常時的 ECG、心率信號監測結果

Figure5.

Monitoring results of electrocardiograph,heart rate in patients with arrhythmia

21:30,患者突發嚴重房顫,醫護人員及時搶救,成功挽救患者生命。該患者在發生兩次房顫前和發生時的 ECG 信號、心率信號、呼吸率信號如圖 6 所示,從生理信號分析可以看出,在搶救前患者已經發生過一次房顫,持續時間約 3 min,呼吸率一直較平穩,心率在發生房顫時變化幅度很大,為了觀察房顫前后的生理信號變化細節,進一步將第一次房顫的生理信號展開,如圖 7 所示,在發生房顫時,ECG 中可以清晰地看出 RR 間期無規律的變化。在房顫前后,心率變化很大,由 50 次/min 突然增加至 120 次/min,并持續波動,最大心率接近 200 次/min,在 21:01 第一次房顫結束,心率突然降低至 70 次/min,隨后逐漸平穩。

圖6

患者發生房顫前與發生時 ECG、心率、呼吸率監測結果

Figure6.

Monitoring results of electrocardiograph, heart rate, and respiration rate before and during atrial fibrillation

圖6

患者發生房顫前與發生時 ECG、心率、呼吸率監測結果

Figure6.

Monitoring results of electrocardiograph, heart rate, and respiration rate before and during atrial fibrillation

圖7

患者第一次發生房顫時 ECG、心率、呼吸率的變化

Figure7.

Changes in electrocardiograph, heart rate, and respiration rate signals during the first onset of atrial fibrillation

圖7

患者第一次發生房顫時 ECG、心率、呼吸率的變化

Figure7.

Changes in electrocardiograph, heart rate, and respiration rate signals during the first onset of atrial fibrillation

2.4 臨床典型報告分析

某患者:女,68 歲,住院時間為 2018 年 9 月 5 日—2018 年 9 月 21 日。因“發作性胸悶 14 年”入院,入院診斷為胸悶、高血壓Ⅱ級高危組、高血脂癥、脂肪肝、腎結石。住院期間,通過對患者進行高壓氧和藥物治療改善了睡眠質量,并且胸悶好轉,患者要求出院。該患者在入院(治療前)和出院前(治療后)通過 SensEcho 監護系統分別采集了兩次各 12 h(18:00—次日 6:00)的連續生理數據。基于兩次睡眠階段(22:00—次日 6:00)的生理數據,分析治療前后的睡眠結構和睡眠呼吸事件情況。治療前與治療后的整晚睡眠分期如圖 8 所示,可以看出兩晚睡眠結構(“淺睡—深睡—快速眼動—醒”)的變化,同時,對該患者的睡眠指標和睡眠呼吸事件進行統計,計算結果如表 3 所示。與治療前相比,治療后睡眠中的深睡時間增加了 0.8 h,睡眠呼吸暫停時間降低了 20.2 min;治療后的 AHI(6 次/h)較治療前(16 次/h)降低,睡眠呼吸事件嚴重程度由中度(15 ≤ AHI < 30 次/h)轉為輕度(5 ≤ AHI < 15 次/h)。SensEcho 監護系統分析的睡眠分析結果表明患者的睡眠質量得到了改善,與患者主訴相吻合。

圖8

臨床治療前后患者的睡眠結構

Figure8.

Sleep structure of patients before and after clinical treatment

圖8

臨床治療前后患者的睡眠結構

Figure8.

Sleep structure of patients before and after clinical treatment

進一步,本研究對比分析了患者治療前后睡眠階段心率的變化趨勢,如圖 9 所示,為便于觀察細節信息,將睡眠中的一段心率序列展開,圖中可以看出,患者在治療前夜間心率不平穩,出現大幅度的波動現象,而治療后的心率趨勢平穩,呼吸性竇性心率不齊的成分很明顯。

圖9

治療前和治療后的心率時間序列對比分析

Figure9.

Comparison of heart rate time series before and after treatment

圖9

治療前和治療后的心率時間序列對比分析

Figure9.

Comparison of heart rate time series before and after treatment

為了對比分析治療前與干預治療后患者的狀態變化,對兩次的心率時間序列進行 MSE 分析,如圖 10 所示,與治療前相比,治療后心率的 MSE 在尺度 1~尺度 20 都有明顯上升,提示患者的身體狀況改善,從患者癥狀而言,胸悶也明顯改善。這一案例顯示出 SensEcho 監護系統的報告分析能夠為臨床醫護人員提供了解患者健康狀況改善的方法。

圖10

治療前后心率時間序列的 MSE 分析

Figure10.

MSE analysis of heart rate time series before and after treatment

圖10

治療前后心率時間序列的 MSE 分析

Figure10.

MSE analysis of heart rate time series before and after treatment

3 討論和結論

本研究基于 SensEcho 監護系統探索了可穿戴設備臨床監護新模式,并且回顧性分析了該系統產生的連續動態生理數據。結果顯示,與傳統的監護方式相比,新型監護系統和監護模式可以提供更加豐富的診療信息。從臨床部署結果分析中可以看出,95% 以上患者的生理數據是有效的。由外界因素如設備故障、信號質量過低等情況造成監護失效的患者占 3.81%。同時本研究發現由于患者夜間缺乏監護,睡眠呼吸事件和低氧血癥等異常事件被嚴重低估,基于傳統的監護模式醫護人員不能及時獲取患者身體異常情況的信息,因此全時監護尤其是對患者的夜間監護至關重要。從臨床典型案例分析中可以看出,SensEcho 監護系統不僅可以實現患者日常監護的功能,而且可以為定量評估患者病情的變化提供參考,為臨床醫生提供基于數據的輔助決策支持,而這些數據反映的生理/病理細節,在傳統的臨床診療中是很難獲取的。

本研究亦存在一些局限性:首先本研究為回顧性研究,主要針對連續生理監護數據隱含信息的挖掘利用,以證明新型監護模式的應用價值,但缺乏對該監護系統/模式報警時效性和誤報警率的研究。傳統的報警方式通常為設置閾值法,即當生理信號和生命體征參數超過預設的閾值時報警,誤報警一直以來都是連續監護領域一大難題[25],研究顯示,ICU 誤報警率高達 85%[26-27],誤報警很大程度已經成為困擾醫務和工程人員,加重其工作負擔的一個關鍵因素。目前,課題組尚在分析研究報警和預警的效果,因此本文未提相關結果,后續研究將提供關于新型監護模式報警功能和信號質量的詳細分析。其次,理想的監護模式是入院持續監護,但考慮到設備舒適性和患者住院期間需要做多種檢查,本研究將臨床應用模式改為入院—院中—出院監測評估模式,為疾病診療提供前后對照信息,后續將繼續探索和優化臨床應用模式,同時優化可穿戴設備舒適性,或者在中央監護系統里引入其他更低負荷的監護技術,如床墊、胸帶、心電帖等,根據患者病情和醫生診療需要,選擇不同模態的監護技術和產品。

在后續研究中,一方面將繼續深入研究基于機器學習的監護系統報警/預警模型,結合信號質量評估算法,以有效降低設備誤報警率,同時開展前瞻性研究,研究該系統對異常報警的時效性。另一方面,連續生理信號中大量的信息尚未得到深入的挖掘,其價值意義尚不明確,課題組將基于可穿戴設備采集的連續動態生理數據,建立連續生理信號數據庫,研究其變化規律和疾病進程之間的關系,在精準醫療和個體化醫療的研究方向上進行探索。

本研究基于 SensEcho 系統構建了一套應用于臨床的新型監護模式,開展了可穿戴設備臨床應用研究,在未來的工作中,課題組將繼續深入探索可穿戴設備在臨床中的應用價值,同時結合物聯網技術將慢病患者、可穿戴系統、社區系統、中心醫院有機聯系在一起,從而提供一種院內治療—院后隨訪和社區家庭慢病康復管理的綜合閉環服務。可穿戴技術是現代監護技術發展的一個重要方向,將促進現有醫療模式的變革,為數字化物聯網病房的建設奠定基礎,進而開辟“智慧醫療”新模式。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。