腦機接口(BCI)是一種變革性的人機交互,目前正朝智能腦機交互和腦機智能融合方向發展。然而,BCI 的實用化面臨極大的挑戰,BCI 技術成熟度尚未能滿足用戶的需求,BCI 的傳統設計方法有待改進。BCI 人因工程對縮小研究與實際應用之間的差距具有重要的作用,但目前尚沒有引起足夠的重視,也沒有專門的深入論述。本文針對 BCI 人因工程,闡述以人為中心的 BCI 設計需求(來自用戶)、設計思想、目標和方法以及評價指標。BCI 人因工程可望使處于不同使用條件下的 BCI 系統設計更符合人的特點、能力和需求,提升系統的用戶滿意度,增強用戶體驗感,提高 BCI 的智能化,使其走向實際應用。

引用本文: 呂曉彤, 丁鵬, 李思語, 龔安民, 趙磊, 錢謙, 蘇磊, 伏云發. 腦機接口人因工程及應用:以人為中心的腦機接口設計和評價方法. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(2): 210-223. doi: 10.7507/1001-5515.202101093 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

腦機接口(brain-computer interface,BCI)是一種顛覆傳統人機交互的技術[1-2],其目的是在人腦和機器(包括計算機)之間建立直接的通信和控制通道[3-4],為疾病患者、殘障人士和健康個體提供可選的與外部世界通信和控制的方式,以改善或進一步提高他們的生活質量。目前及未來,BCI 是國際重大前沿研究熱點,正朝智能腦機交互和腦機智能融合方向發展。

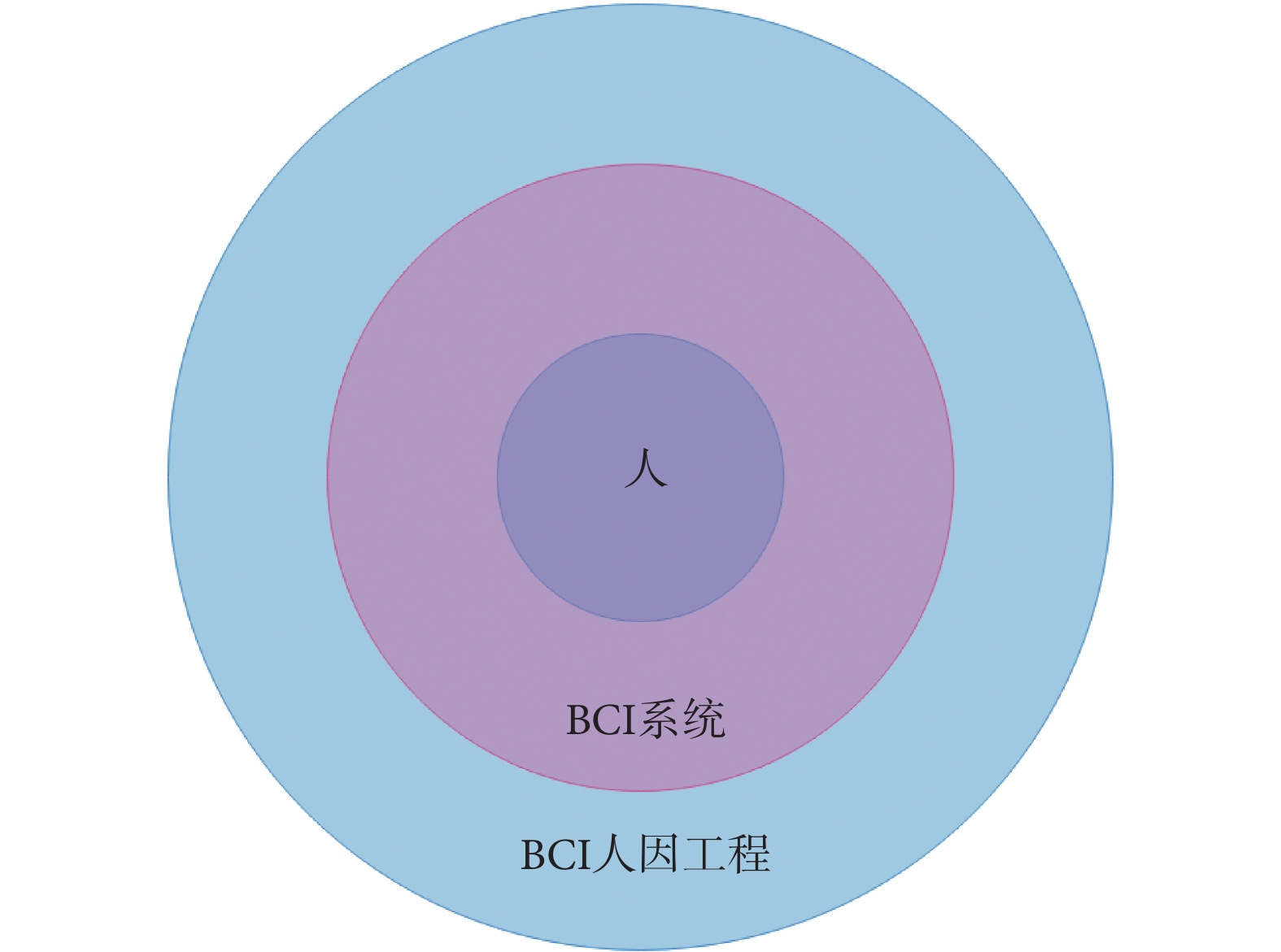

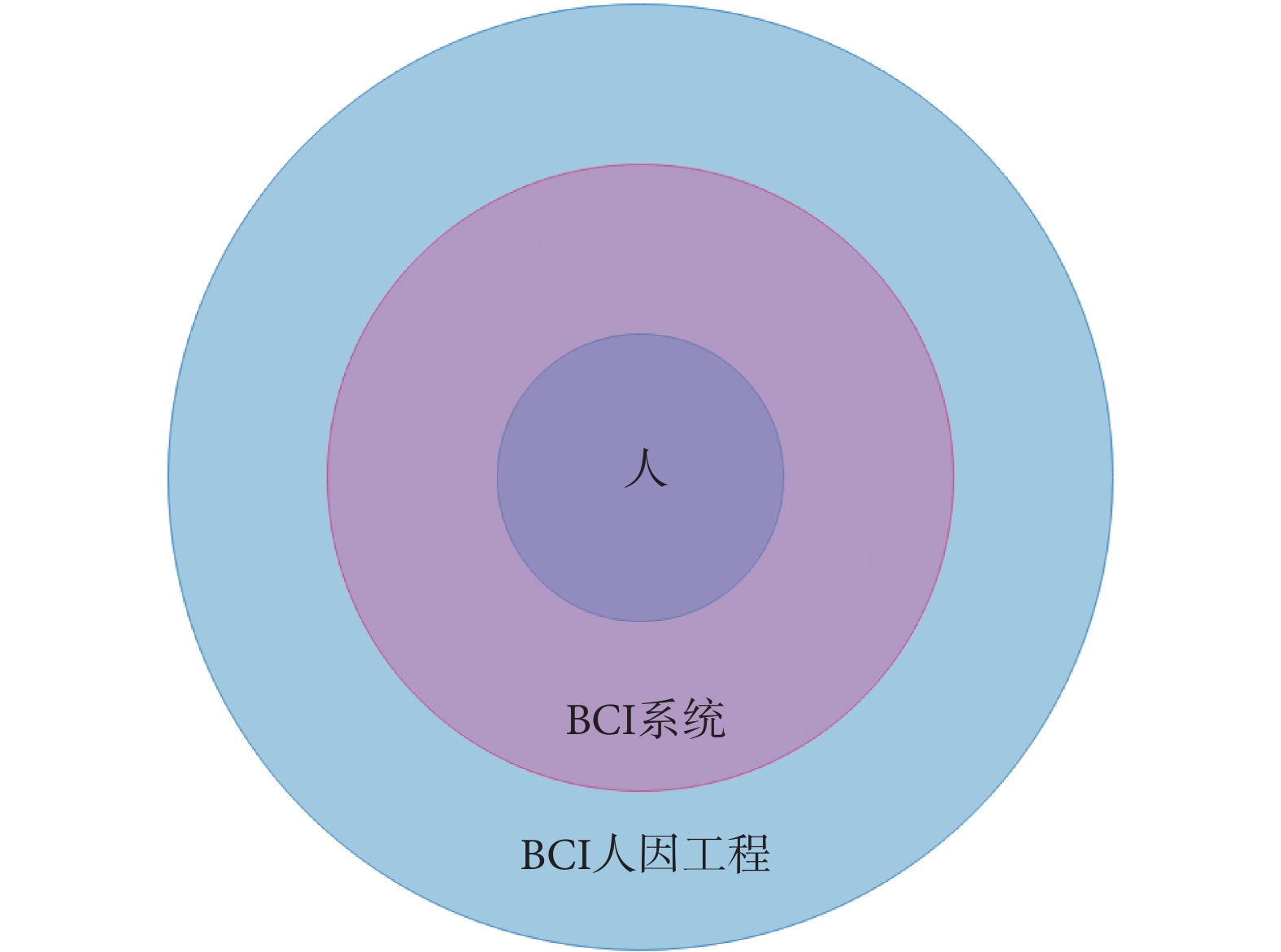

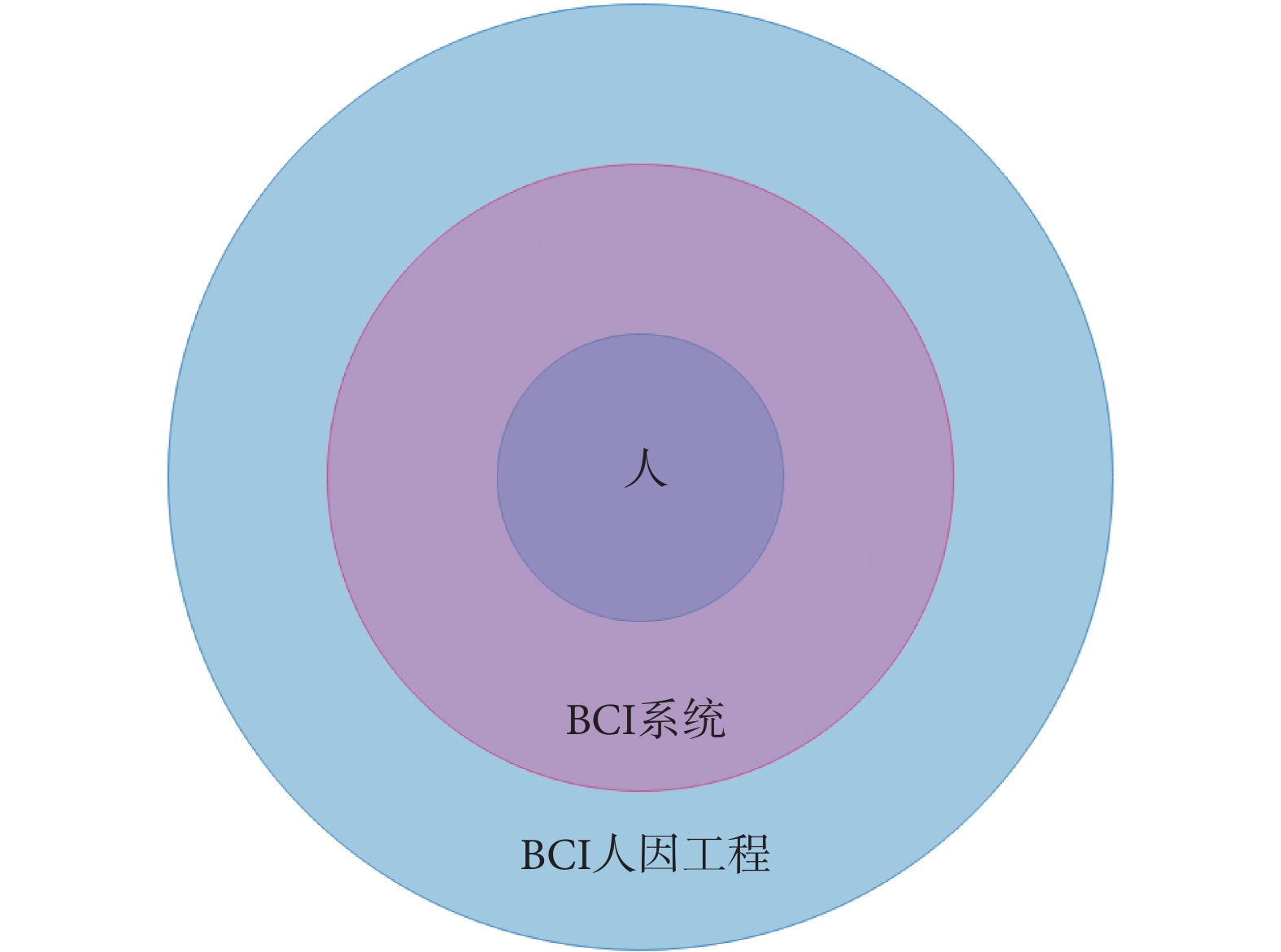

然而,目前 BCI 的實用化正面臨極大的挑戰[5-6],如 BCI 相關產品用戶體驗感較差、滿意度較低[7-9],BCI 技術的成熟度還遠遠不夠。傳統的 BCI 研發主要聚焦提高解碼精度和速度單一方面的指標[10],沒有充分考慮 BCI 人因工程[11-12]。BCI 設計和評價要以人為中心[7-10, 13-20],充分考慮 BCI 用戶的生理和心理因素以及能力特性,如圖 1 所示。該圖表明了 BCI 人因工程、BCI 系統與人的關系。

圖1

BCI 人因工程、BCI 系統與人的關系

Figure1.

The relationship between BCI human factors enginee ring, BCI system and people

圖1

BCI 人因工程、BCI 系統與人的關系

Figure1.

The relationship between BCI human factors enginee ring, BCI system and people

BCI 人因工程是 BCI 由實驗室研究向實際應用轉化的關鍵理念和方法[5-6]。本文針對 BCI 人因工程,根據 BCI 系統的目標,以人為中心,提出了 BCI 人因工程的目標,進而論述了以人為中心的設計和評價方法,包括 BCI 人因工程要素;接著闡述了 BCI 人因工程的另外一個要求,即 BCI 系統的智能化,并介紹了人腦、BCI 與人工智能(artificial intelligence,AI)的關系以及 BCI 的發展趨勢。此外,概述了 BCI 人因工程的其他事項,包括 BCI 研發的醫學倫理、BCI 產品用于治療和康復的相關醫療器械注冊證和生產許可證以及市場準入、BCI 相關醫療產品用于治療和康復的醫保報銷政策。最后,介紹了 BCI 的應用前景和商業價值。期望本文可以為推動 BCI 技術相關產品走向實際應用提供思想和方法借鑒。

1 BCI 人因工程

1.1 BCI 定義及其目標

BCI 是一種繞過外周神經和肌肉,通過采集并分析腦信號實現用戶大腦直接與外部設備實時交互的通信或控制系統[1-2]。BCI 的一個重要目標是為嚴重運動障礙(如肌萎縮側索硬化癥、脊髓損傷、截癱)的人或其他患者提供與外界交流的工具,以改善他們的生活質量[21-22]。除此以外,BCI 也為健康人提供更多與外界交互的方式,以進一步提高生活質量[23]。

隨著 BCI 技術的不斷發展,BCI 應用的廣度和深度也在擴展,除了可用于醫學領域的預防、治療和康復(如運動功能障礙康復)外,在非醫學領域的應用也有了長足的進展,如增強正常人的感知覺、認知和行為表現,監測個體的生理和心理狀態(如腦力負荷、情緒狀態、睡眠狀況),提供娛樂(如游戲),這些應用有望在未來的日常生活中普及[23]。BCI 除了上述民用的研發目標外,還有不少軍用的研發項目,可以戰略性地用于軍事目的,如腦控武器等。

1.2 BCI 人因工程定義及其目標

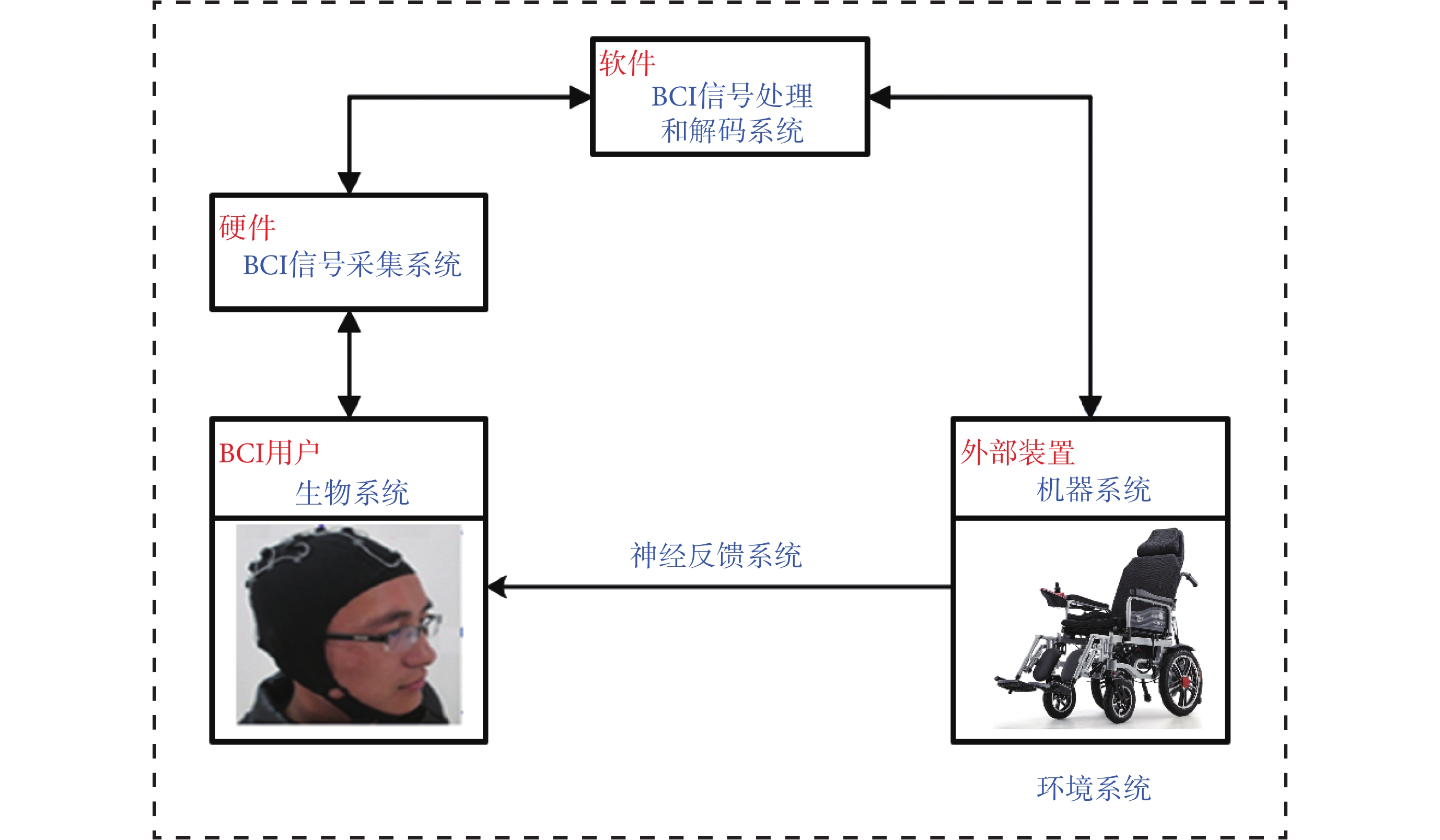

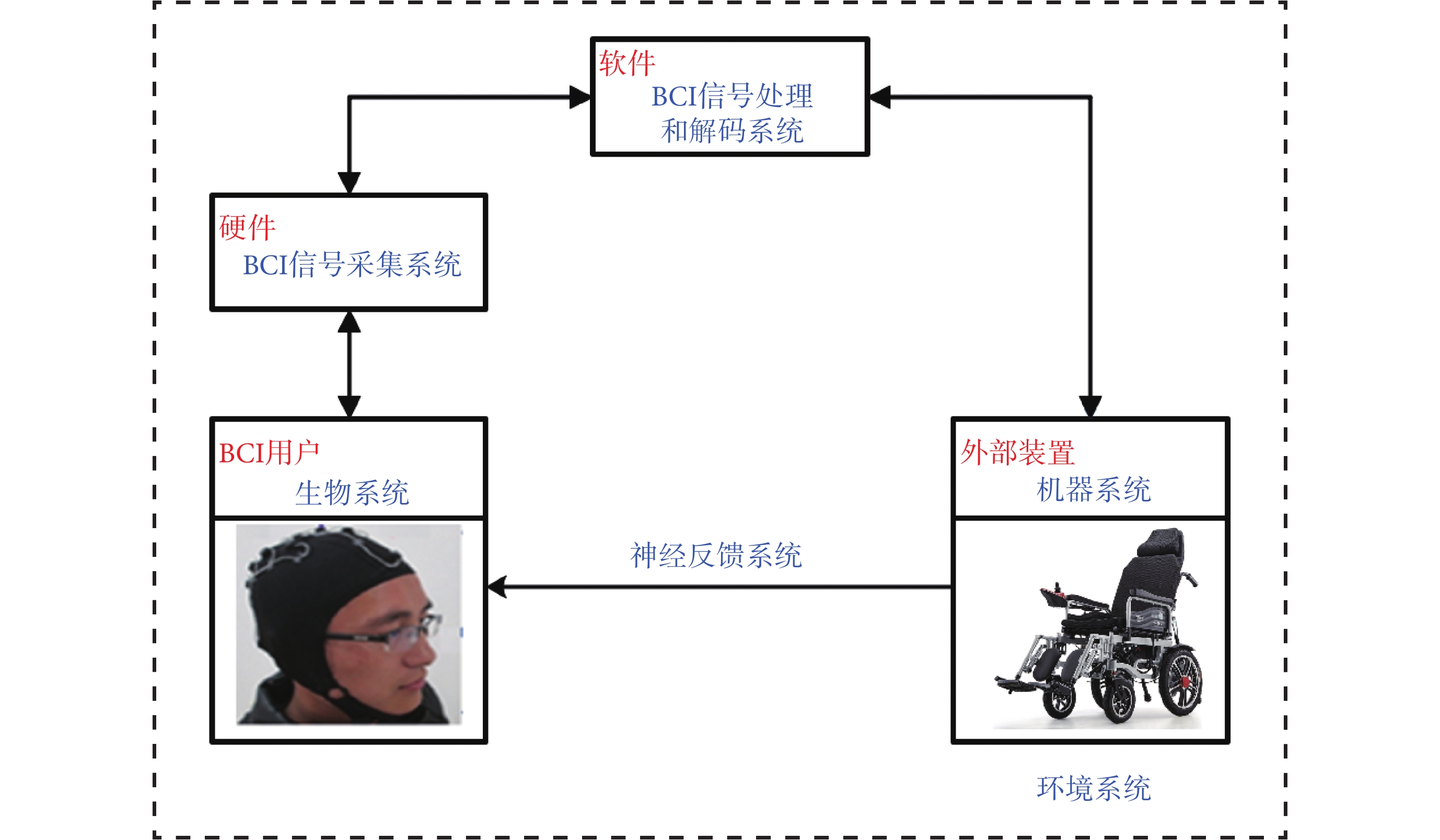

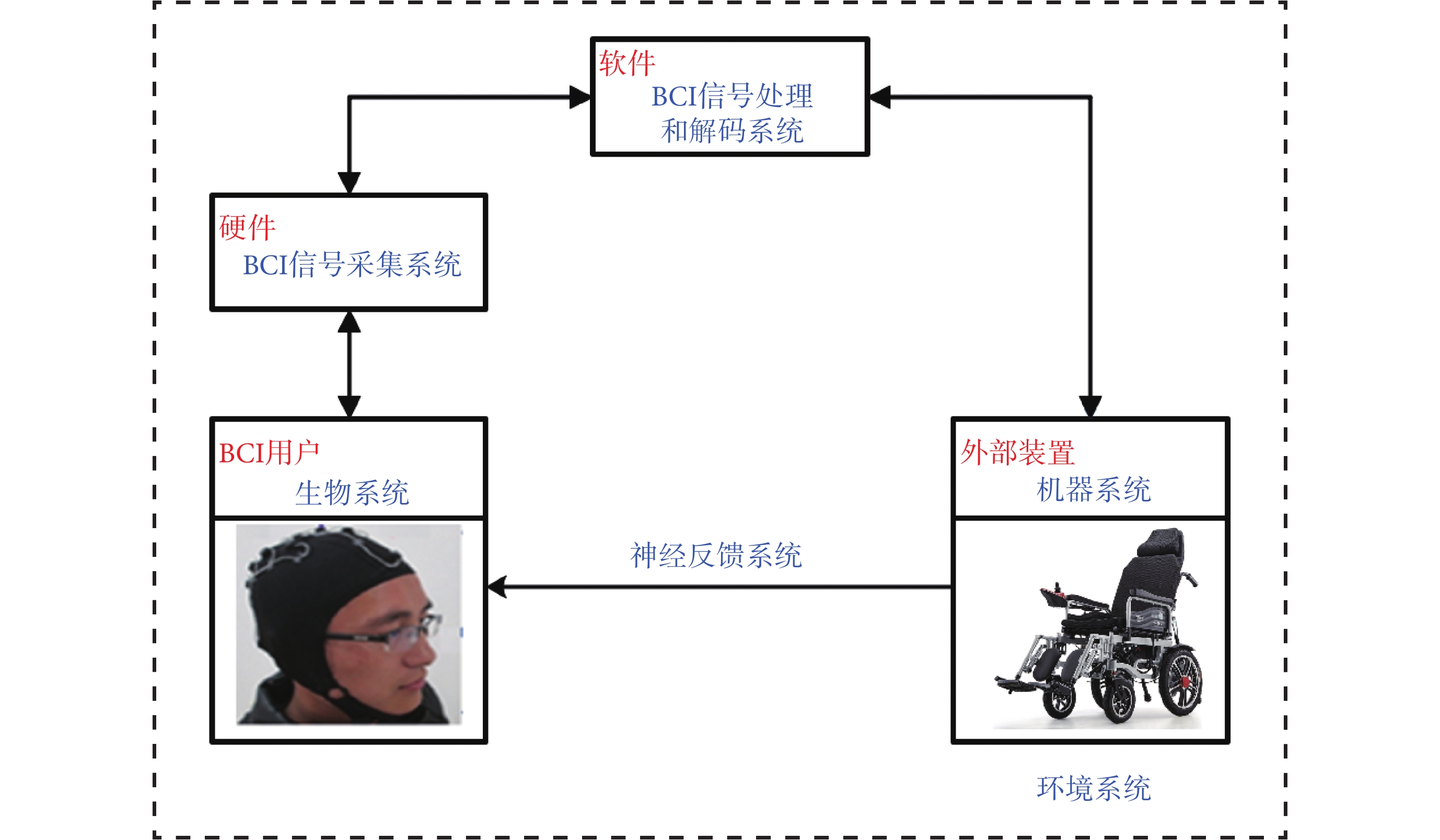

BCI 系統由人這一生物系統、BCI 信號采集系統、BCI 信號處理和解碼系統、外部的機器系統、神經反饋系統和環境系統組成,如圖 2 所示。BCI 系統的這些子系統是相互作用的,集成在一起成為一個有機的系統。因此,BCI 系統中充分體現了人、機器和環境之間的相互作用關系。BCI 系統涉及了人腦的結構和功能可塑性、個體的生理和心理狀態等,這些要素構成了 BCI 人因工程的基礎。BCI 人因工程研究 BCI 用戶、BCI 硬件和軟件、外部機器和環境四者之間的相互作用關系。BCI 系統的最終目的是為人類服務,進一步提高人類的生活質量,BCI 人因工程要求以人為中心設計和研發 BCI 系統,提高 BCI 系統中人的工作效率和質量且確保人的安全、健康和舒適等目標[12]。

圖2

基于 BCI 的腦控輪椅系統示意圖

Figure2.

Schematic diagram of brain controlled wheelchair system based on BCI

圖2

基于 BCI 的腦控輪椅系統示意圖

Figure2.

Schematic diagram of brain controlled wheelchair system based on BCI

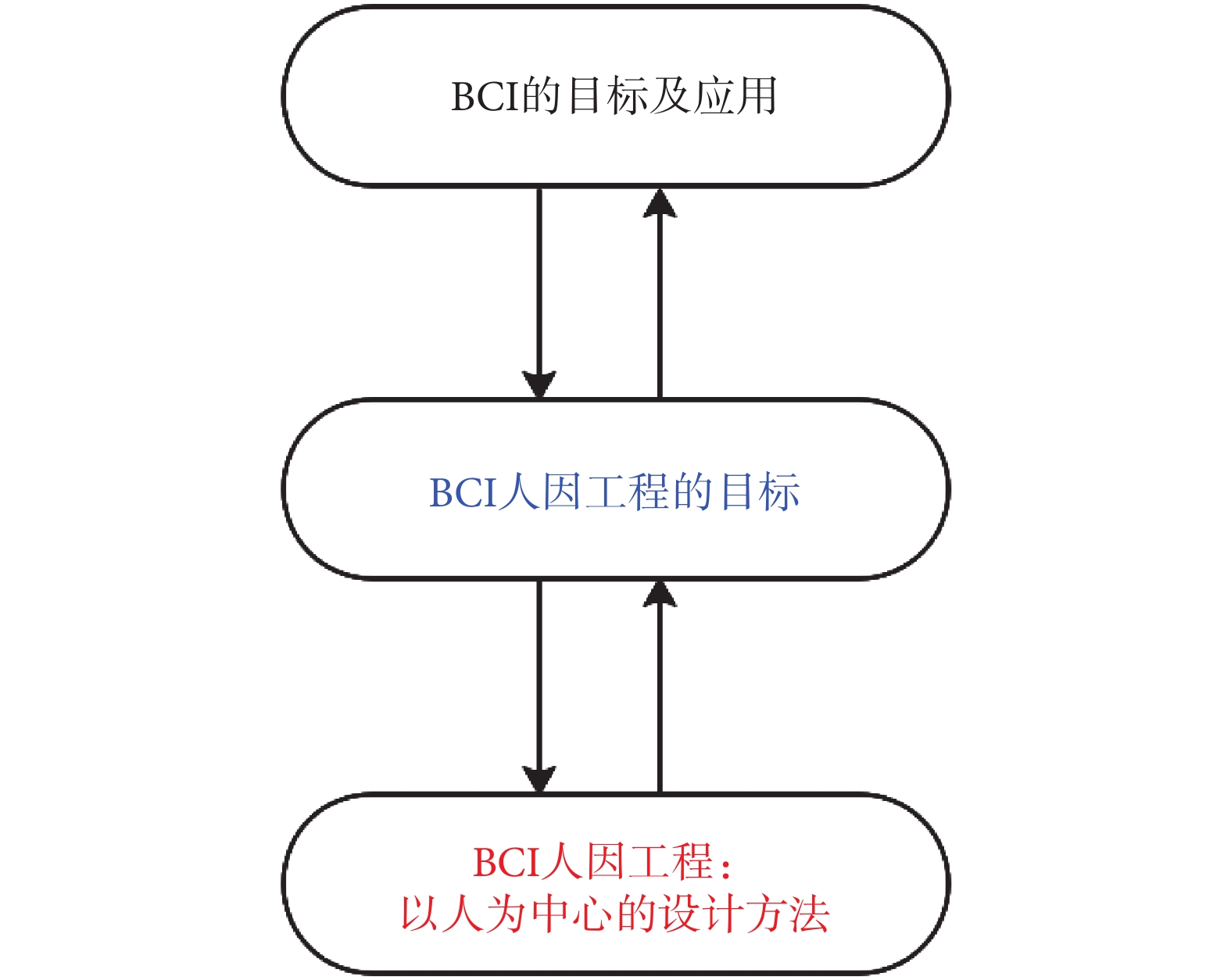

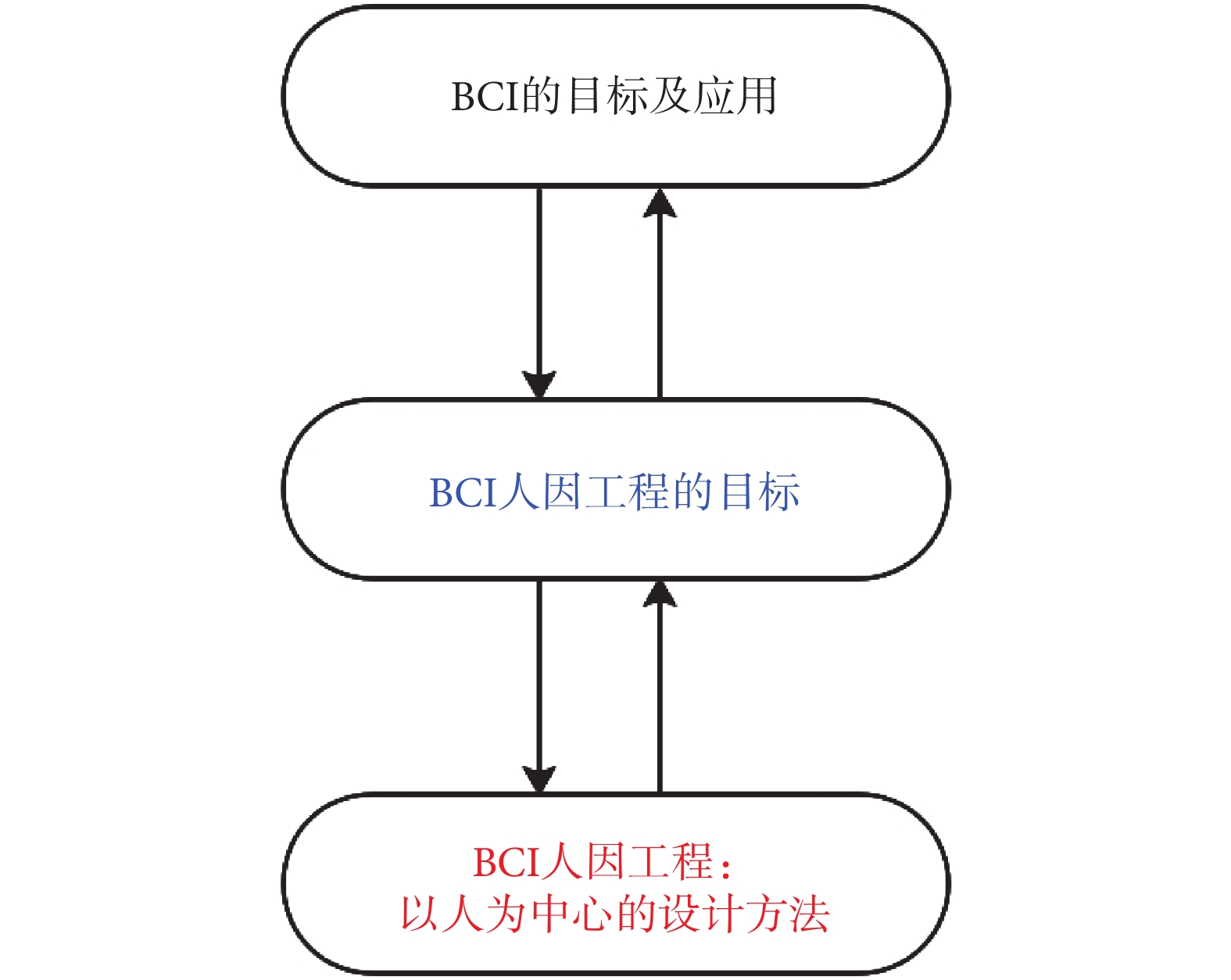

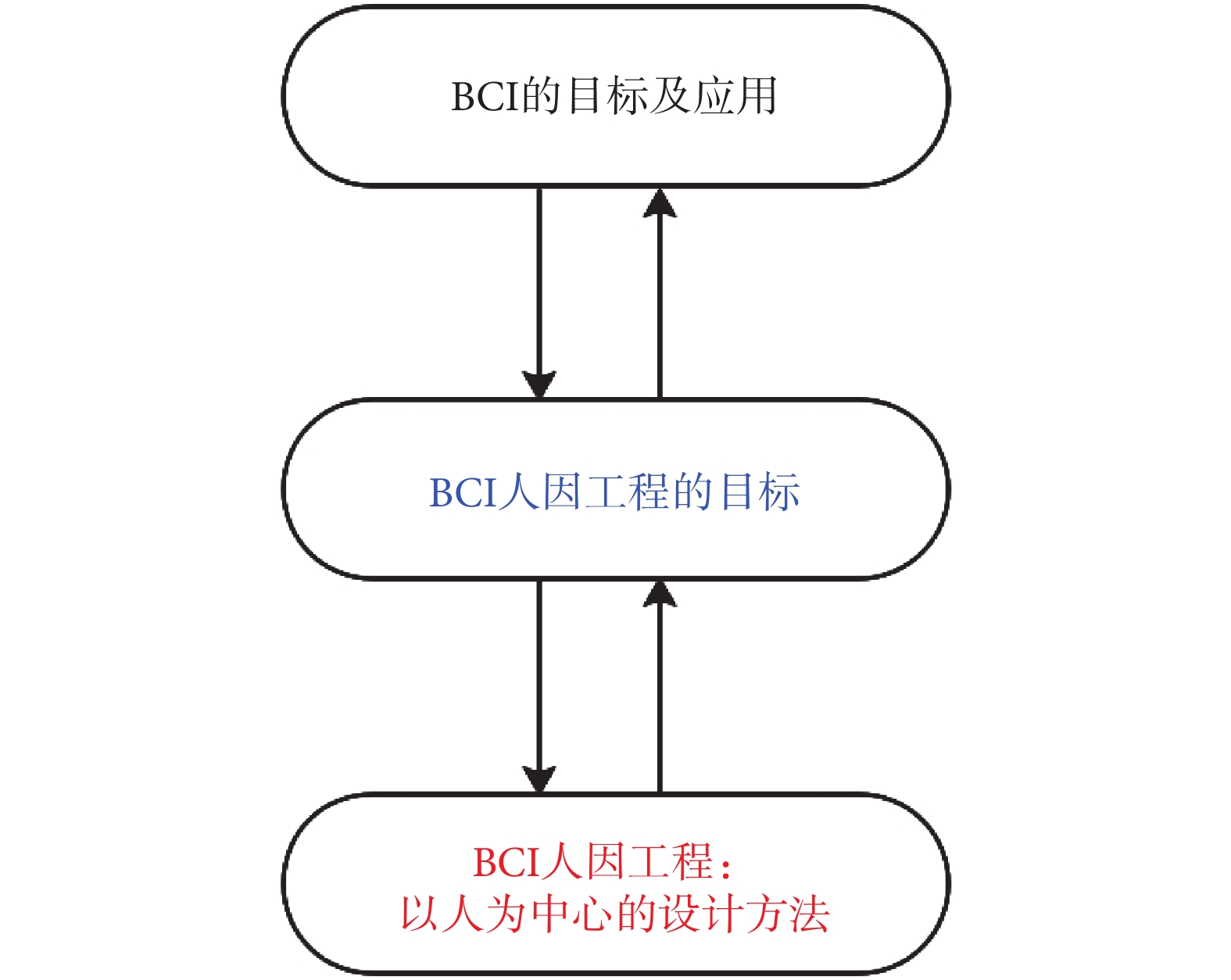

如前所述,BCI 的研發不僅為嚴重運動殘疾人士服務,改善該類人群的生活質量,而且也為正常個體和人群服務,進一步提高他們的生活質量。BCI 的這些目標及應用決定了 BCI 人因工程的目標——使處于不同使用條件下的 BCI 系統設計更符合人的特點、能力和需求,實現終端用戶、BCI 系統、環境之間的最佳匹配,最終獲得安全、可靠和高效的 BCI 系統,也包括提高 BCI 系統的可用性和用戶體驗。BCI 人因工程的目標決定了 BCI 的設計和研發必須以用戶為中心[10],如圖 3 所示。

圖3

BCI 目標、BCI 人因工程目標與以人為中心的 BCI 設計 方法之間的關系

Figure3.

The relationship among BCI objectives, BCI human factors engineering objectives and human-centered BCI design methods

圖3

BCI 目標、BCI 人因工程目標與以人為中心的 BCI 設計 方法之間的關系

Figure3.

The relationship among BCI objectives, BCI human factors engineering objectives and human-centered BCI design methods

1.3 以人為中心的 BCI 設計和評價方法

1.3.1 BCI 人因工程要素

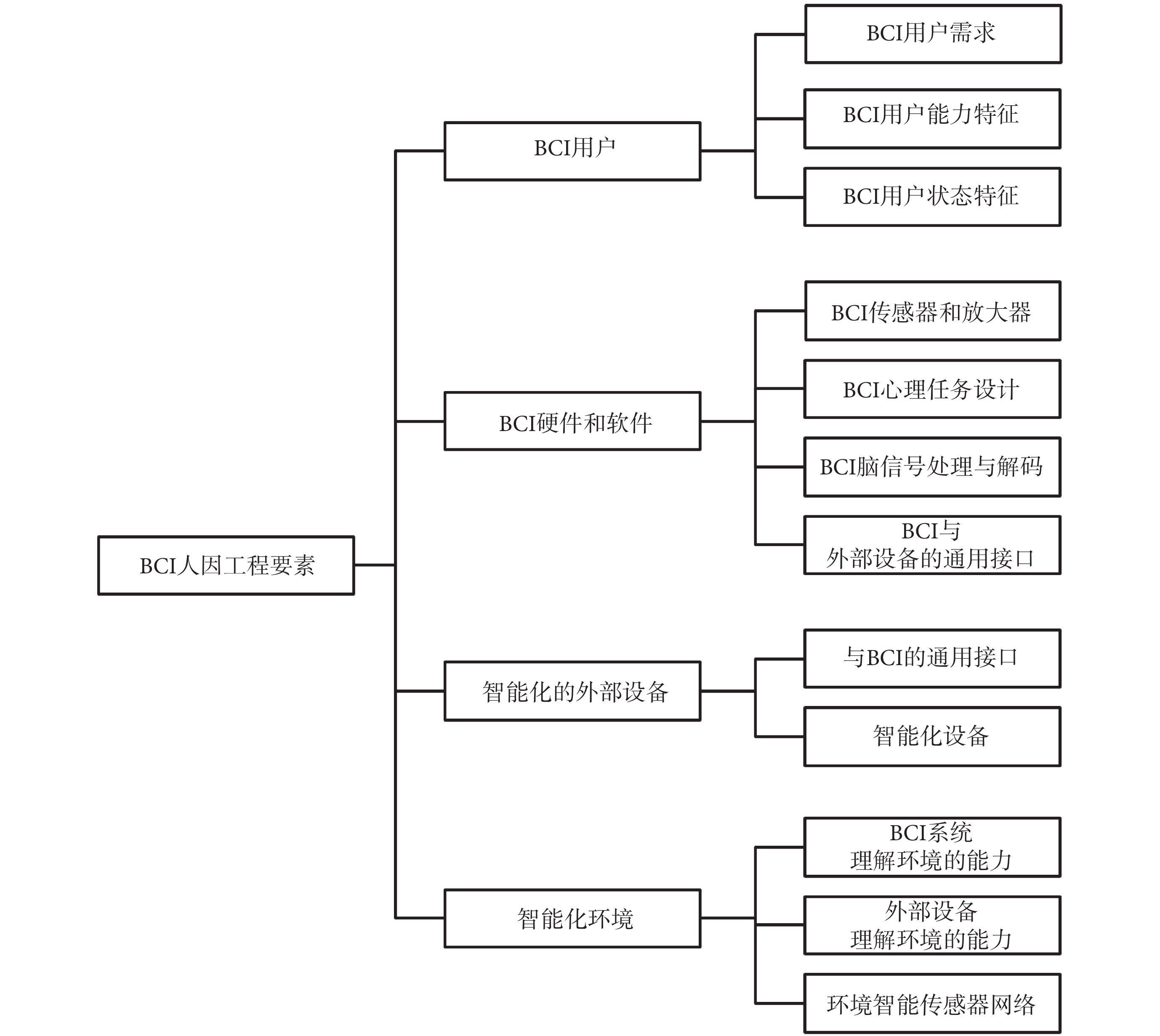

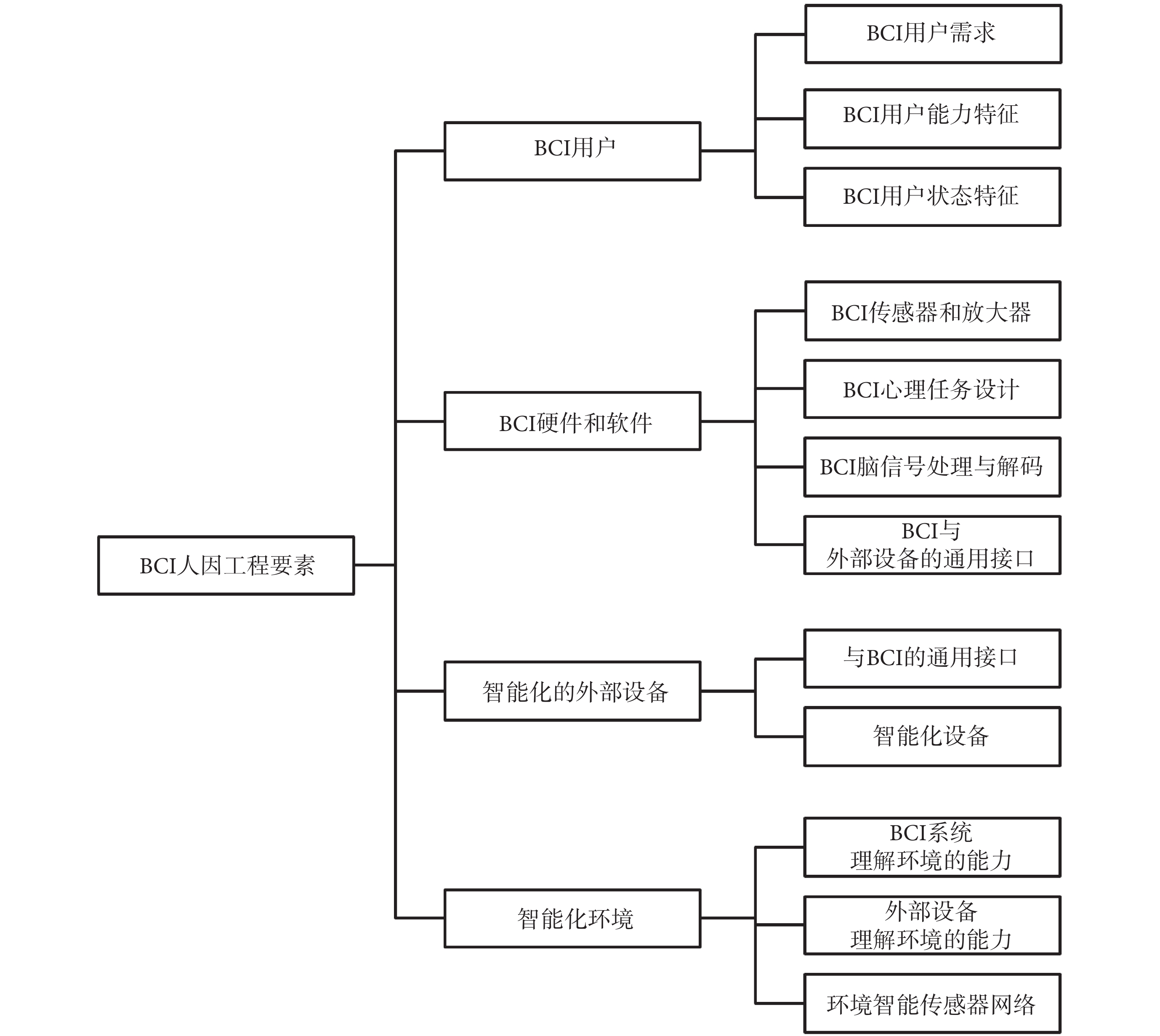

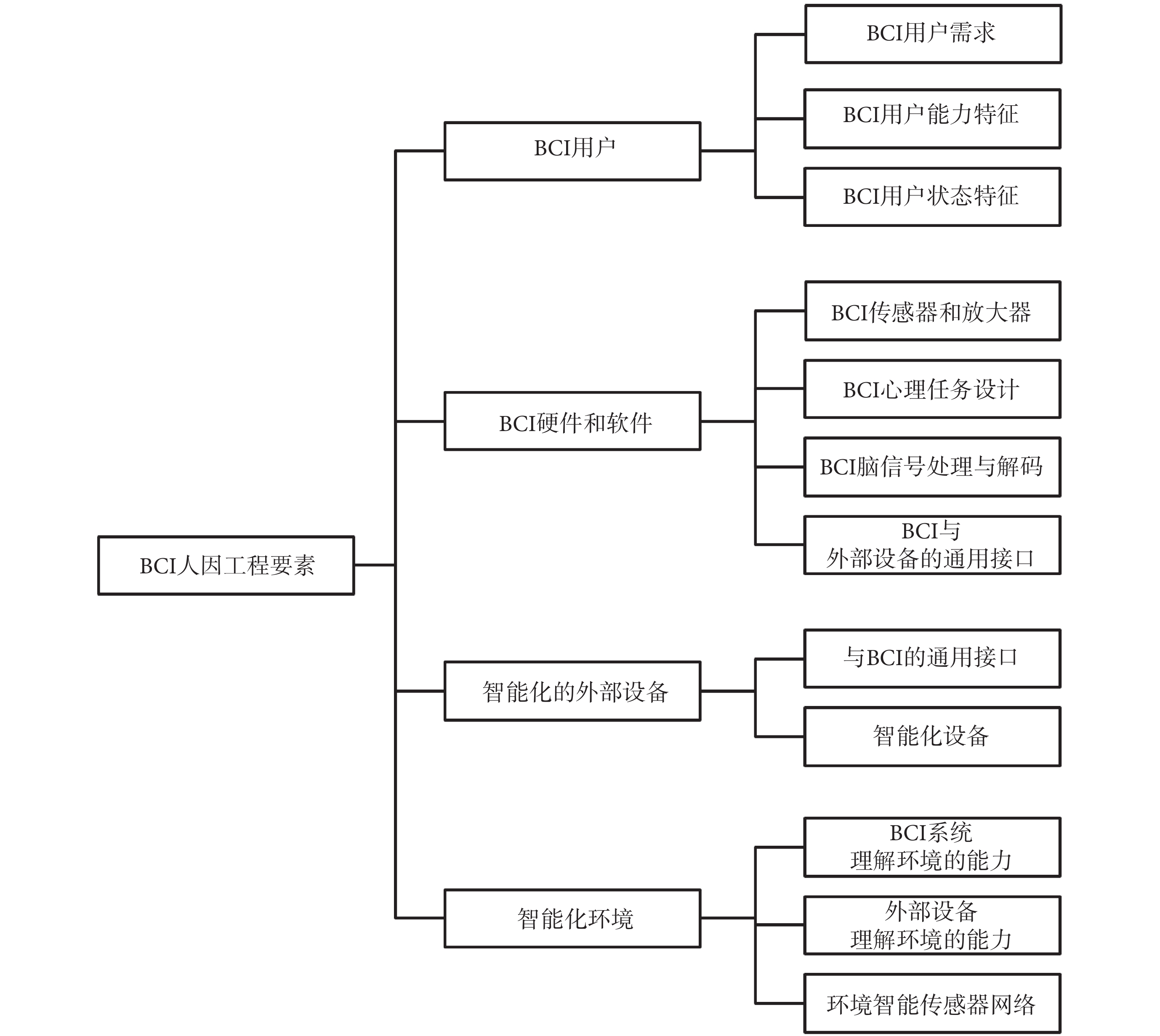

BCI 人因工程要素如圖 4 所示,最核心的要素是 BCI 用戶和 BCI 軟硬件要素,以外還包括智能化的外部設備和智能化的環境。在 BCI 人因工程中,不同的用戶有不同的需求,需要針對特定用戶進行個性化的 BCI 設計和評價,也要考慮用戶的能力和狀態變化。就 BCI 硬件而言,BCI 傳感器的安全性、舒適度和美學性至關重要,在很大程度上決定了用戶是否選用 BCI 產品;就 BCI 軟件而言,腦信號處理與解碼的精度和速度也極為重要,決定了 BCI 系統的有效性和效率,嚴重影響 BCI 的可用性;就 BCI 心理任務而言,其難易程度及引起對用戶的副作用(如疲勞),決定了 BCI 系統的易學性,會嚴重影響用戶體驗。為使 BCI 得到廣泛應用,便于組建 BCI 應用系統,需要 BCI 與外部設備之間具備通用接口。考慮到目前 BCI 并不智能,甚至有些“笨”,還需要其控制的外部設備具有一定的智能化,也需要具有一定智能性的環境。

圖4

BCI 人因工程要考慮的要素

Figure4.

Elements to be considered in BCI human factors engineering

圖4

BCI 人因工程要考慮的要素

Figure4.

Elements to be considered in BCI human factors engineering

需要特別說明的是,在 BCI 人因工程要素中,BCI 傳感器和放大器對 BCI 轉化為實際應用具有重大的影響。對 BCI 傳感器,要求盡可能采集到高質量的腦信號,同時,必須以用戶為中心,提高用戶體驗感和滿意度。雖然也需要提高 BCI 傳感器的電磁兼容性、無線傳輸距離和電量維持時間,但更為重要的是確保 BCI 傳感器的安全性、舒適感、美學性和易使用性。對于無創 BCI 傳感器,其可穿戴性和人體工程學需要精心設計[7]。目前仍然使用的凝膠電極準備時間長,不易使用,凝膠使得舒適感較差,腦電帽的美學性也較差。而干電極或近紅外探頭會壓迫頭部,產生疼痛感(特別是電極或探頭數量較多時),且采集的腦信號質量尚需要進一步提高。此外,鹽水電極易揮發,不易長期使用,而柔性電極采集信號的質量也需要進一步提高[10, 15, 24-27]。對于有創 BCI 傳感器,首先要確保其安全性,包括手術植入電極的安全性,避免腦損傷和感染,必須以一種適當的幾何形狀來排布記錄位置,以便在插入過程中以及傳感器后續留在組織中時最大限度地減少組織損傷,另外,出于使用需要應包含更多的記錄點,較多數量的記錄位置會獲取更多有效信號,但太多的電極會產生大量的組織損傷,因此需要做出權衡[21-22];其次,需要充分考慮植入電極后用戶的感受(包括舒適感),避免疼痛感;此外,還需要提高有創 BCI 傳感器的易使用性,確保能夠長期可靠地采集到符合要求質量的信號(提高生物相容性),如果傳感器失效,應該便于更換[7]。目前,BCI 傳感器正朝著安全、舒適與美學(超微型化)、易使用等方向發展。

在 BCI 人因工程因素中,操控 BCI 的心理任務對潛在 BCI 用戶是否接受和喜歡使用 BCI 系統也具有重要的影響。對操控 BCI 的心理任務優化設計(BCI 范式選擇和設計),要求心理任務盡量簡單(適合用戶,為用戶認可和接受,甚至喜歡)、自然(日常生活中經常執行的心理任務)和舒適(避免容易疲勞的任務)以減輕腦力負荷,能夠誘發差異顯著、可分性好的腦信號特征以避免 BCI 無效[14, 28-29]。為此,需要根據用戶的能力特性來設計驅動 BCI 的心理任務,要考慮任務是否使用戶滿意。對基于運動想象(motor imagery,MI)的 BCI(MI-BCI),沒有運動想象能力或經過訓練后能力仍然較低的用戶,不建議使用該類 BCI。對基于穩態視覺誘發電位(steady-state visual evoked potentials,SSVEP)的 BCI(SSVEP-BCI)和 P300-BCI,雖然它們通常訓練時間較短[7, 30-31],但 P300-BCI 中新穎的閃光模式和刺激對眼球運動受限的用戶無效[32-33],而 SSVEP-BCI 頻率過低的閃光刺激可能會使用戶眼睛疲勞或誘發癲癇等[5-6]。此外,還要注意非透明映射(心理任務和控制命令之間不一致)可能會導致自主意識的改變,從而影響用戶腦機交互時的表現。為此,在設計 BCI 范式時,要使心理任務自然地與 BCI 控制的任務相一致[5-6, 34-35]。

此外,腦信號處理與解碼算法是 BCI 系統的關鍵技術之一,在較大程度上影響了 BCI 的有效性和效率,從而影響了用戶的體驗感和滿意度,因此也是 BCI 人因工程的重要因素。對于 BCI 腦信號處理與解碼算法,首先應確保該算法的正確性,同時盡可能降低其時間復雜度和空間復雜度,提高算法的易讀性和健壯性,解碼算法指標可以采用準確率、精確率、召回率、接收者操作特性(receiver operating characteristics,ROC)曲線、曲線下面積(area under curve,AUC)值、F 值、P-R 曲線。此外,BCI 操作需要兩個自適應控制器(BCI 用戶和 BCI 解碼算法)的有效交互[20]。這要求 BCI 解碼算法具有協同自適應學習的能力,使機器得以學習并適應 BCI 用戶,與 BCI 用戶共同進化[7, 36-42],進一步提高 BCI 系統的精度和魯棒性。為在一定程度上減輕 BCI 用戶的學習或訓練量,可以引入遷移學習算法等。除了 BCI 解碼算法外,在滿足 BCI 產品功能的基礎上,需要設計友好的圖形用戶界面(graphical user interface,GUI),如符合用戶習慣和審美的菜單,包括文本、圖標布局和反饋界面,也考慮使用者的文化水平和學習能力等,一個非語言的、形象簡單的圖標菜單是 BCI 系統輸入的更好選擇[13]。

如前所述,BCI 旨在直接腦控外部設備,然而目前的 BCI 系統并不智能,為增強 BCI 控制系統的可用性,提高用戶的體驗感和滿意度,需要被控的外部設備具有一定的智能性。其中一種方法是引入共享控制,即 BCI 用戶可以輸入高級的目標指令,然后由外部智能設備輔助完成某些具體的控制過程,如基于共享控制的機器人和輪椅可以執行智能化動作(如智能避障,拒絕無意義的心理命令),基于共享控制的智能虛擬鍵盤提升了拼寫速度[5-6, 43-48]。共享控制降低了 BCI 用戶的認知工作量,進而實現可靠、高效和用戶體驗度高的 BCI 產品。

除上述要素外,還需要注意 BCI 用戶、BCI 系統(硬件、軟件和神經反饋)和外部裝置是位于一個現實的環境之中,考慮到目前 BCI 系統并不智能,可能需要 BCI 運行的環境具有一定的智能性。目前,多數 BCI 系統的研發是在控制良好、結構化的實驗室環境中進行的,然而終端用戶操控 BCI 的環境是非控制、非結構化的,噪聲更大、干擾因素更多,用戶更難集中注意力,且動態性更大,會導致腦信號發生劇烈變化。因此,基于實驗室環境的 BCI 在現實環境中可能會失敗[7],這要求 BCI 系統具有理解和適應環境的能力,也要求被控的外部設備具有理解環境的能力,而且 BCI 運行環境可能需要配備智能傳感器網絡[49]。如在 BCI 控制的輪椅和電器智能家居系統中加入智能傳感器網絡,多個路徑點被放置在整個房子里,當屋內的傳感器檢測到用戶處于一個與可控設備相對應的路徑點時,它向 MI-BCI 提供相應控制操作[50]。基于智能環境理解技術的康復醫院環境控制系統,智能環境理解模塊用于建立系統與場景信息的映射關系,檢測當前環境中潛在的操作對象,建立對用戶控制意圖的初步預測。它們都能提高系統吞吐量,減少人們心理任務工作量,從而提升 BCI 用戶體驗感[51]。

1.3.2 以人為中心的 BCI 設計方法

考慮 BCI 人因工程要素,以人為中心的 BCI 設計方法要在整個研發過程中以 BCI 終端用戶為核心。首先分析 BCI 用戶的需求,根據此需求設計和研發 BCI 系統,并從用戶的角度,采用 BCI 用戶體驗量表、BCI 有效性和效率來綜合評價 BCI 用戶的滿意度。如果用戶不滿意,需要不斷修正和改進 BCI 系統,直到 BCI 用戶滿意為止或最終放棄設計的系統。

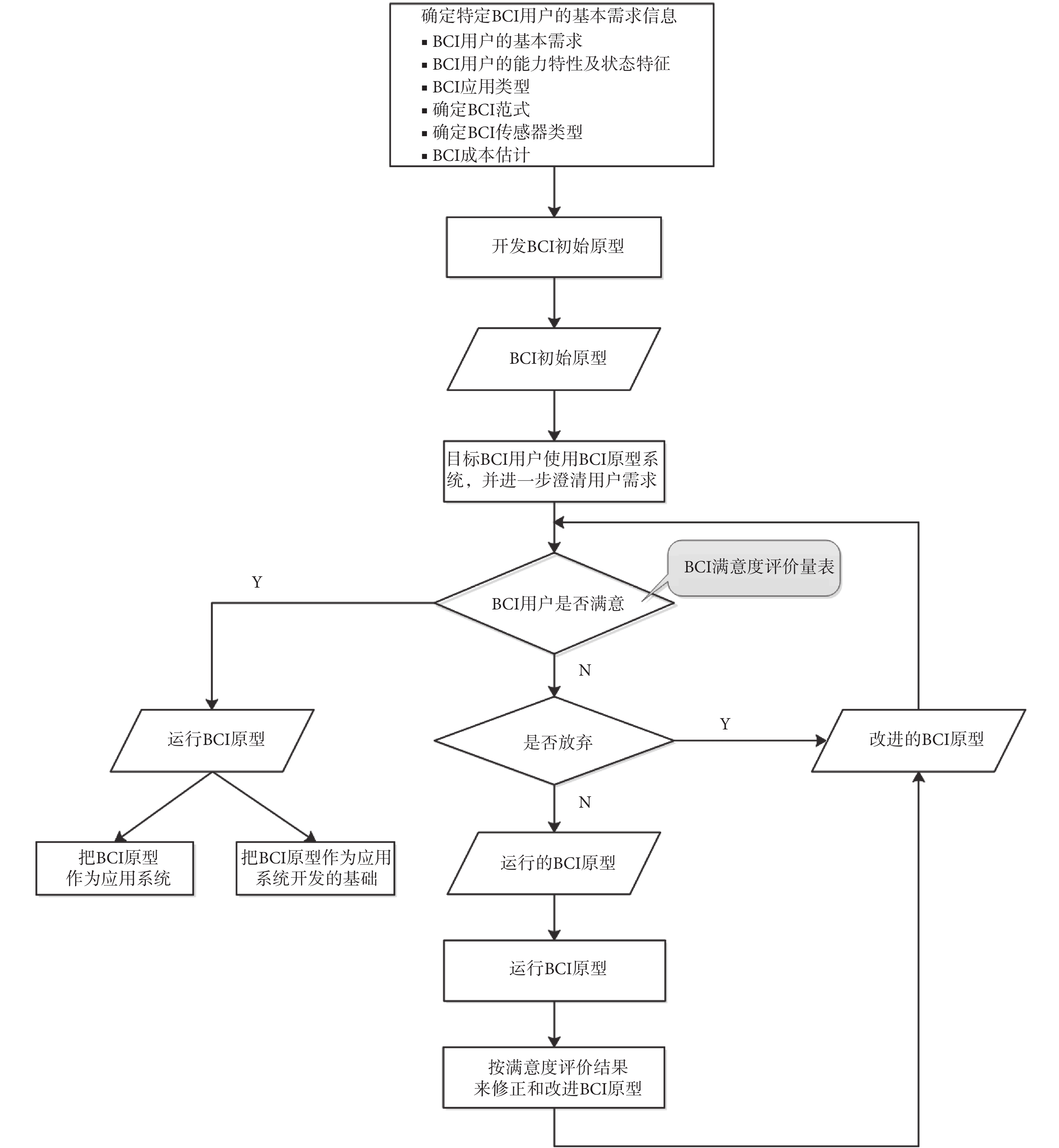

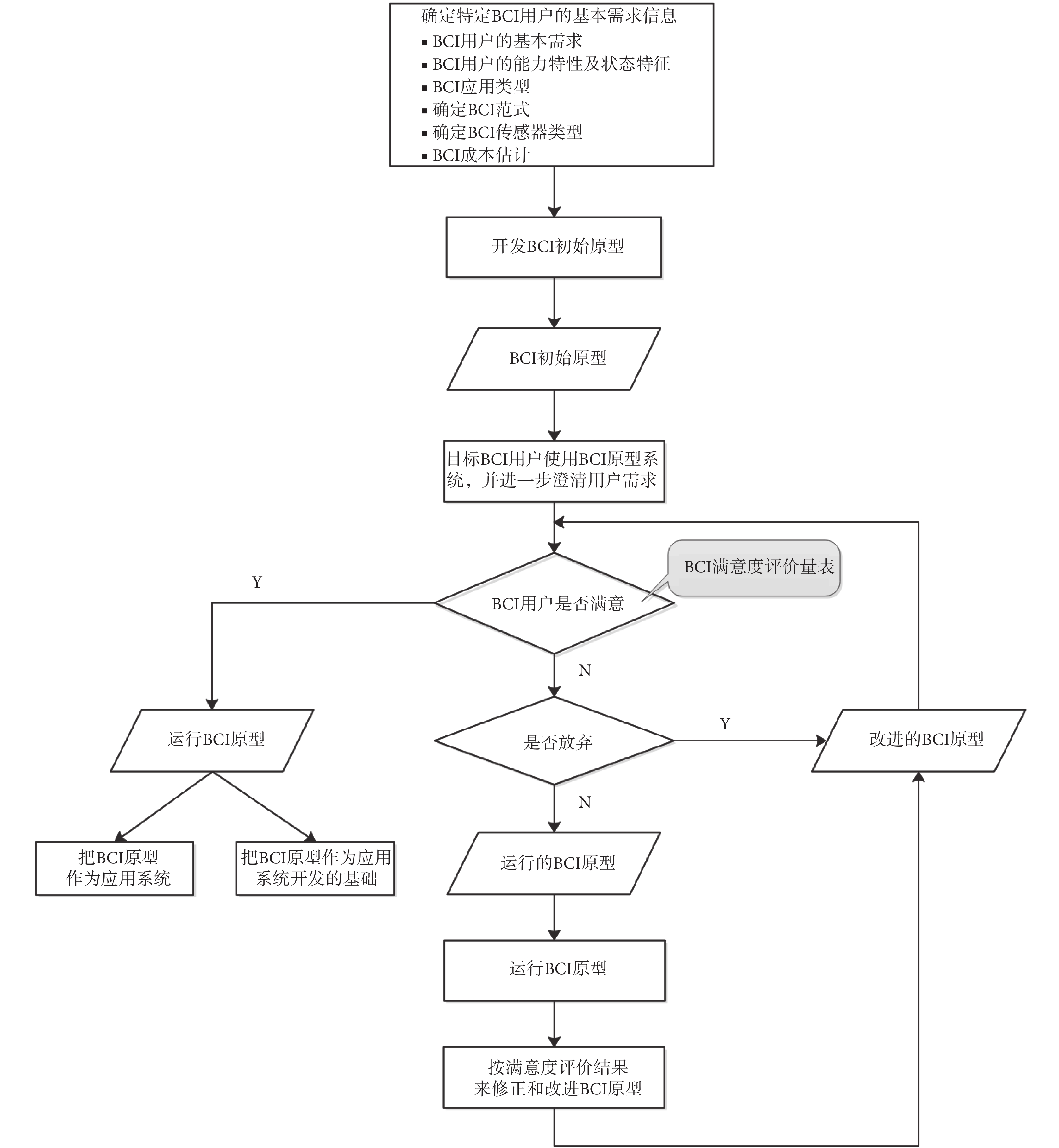

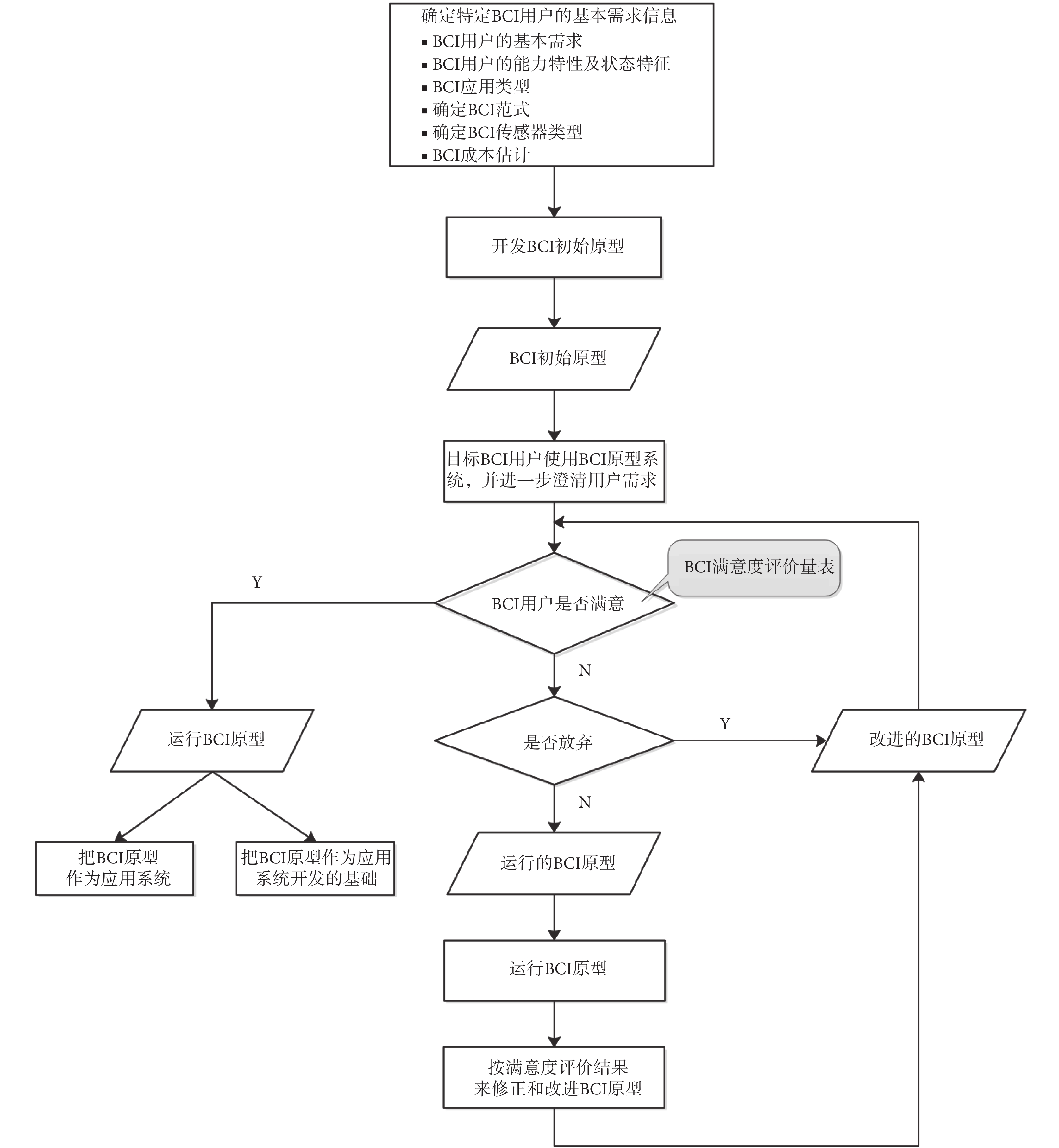

為實施以人為中心的BCI設計方法,快速研發滿足終端用戶的BCI系統,我們把軟件工程中的快速原型法(rapid prototyping)引入到BCI系統的研發中[52-53],如圖5所示。在確定潛在 BCI 用戶的基本需求信息時,具體包括如下方面:

(1)BCI 用戶的基本需求。不同的 BCI 用戶需求不一樣,如果是肌萎縮側索硬化癥患者,與他人交流困難,生活難以自理,如果是高位截癱患者,雖然可以正常交流,但其四肢癱瘓,肢體的感覺運動、反射完全消失,生活也難以自理,這些患者需要輔助技術彌補與外部世界通信/控制的障礙;如果是健康個體,在特定情況下可能需要監測心理狀態或者解碼隱秘的用戶狀態[23]。

(2)BCI 用戶的能力特性和狀態特征。能力特性包括人體參數和生物力學特性、認知和決策能力、操作控制能力,會影響操控BCI的能力。例如,年輕人通常能夠使用基于計算機的設備,但對于那些從未使用過計算機的老年人或文盲用戶,即使是簡單的系統也可能不會使用[13]。BCI 用戶的狀態特征包括情緒、工作負荷和人因可靠性等。Blain-Moraes等認為,疲勞、焦慮、不適和對技術的態度等對 BCI 接受度有很大影響[13]。例如,害怕和笑會干擾腦電響應,產生噪音,而沮喪和焦慮會導致注意力分散,無法正常產生所需的腦信號,這些狀態會顯著地削弱BCI的有效性[13]。BCI 用戶的能力特性和狀態特征可以確定潛在用戶的可用性。

(3)BCI 應用類型。可能是通信類應用,如文本輸入、上網和發郵件等,也可能是控制類應用,如腦控輪椅等,或者是身心康復/調節等,研發者需要理解和明確 BCI 使用場景。

(4)確定 BCI 范式。如 MI-BCI、P300-BCI、SSVEP-BCI 等,這些范式是驅動 BCI 的心理活動或誘發的用于通信或控制的腦信號成分。

(5)確定 BCI 傳感器類型。如可選擇采集腦電、功能性近紅外光譜、腦磁、皮層腦電和尖峰脈沖等信號的傳感器。

(6)估計 BCI 系統研發的成本。在確定 BCI 用戶的基本需求時,設計者與目標用戶通過交互完成。

根據上述確定的 BCI 用戶基本需求開發 BCI 初始原型(初始的 BCI 硬件和軟件功能),從而得到 BCI 初始原型;然后目標 BCI 用戶使用 BCI 原型系統并進一步澄清用戶的需求,如診斷、需求、愿望、環境約束、售后服務、維護和遠程支持[14];接著根據用戶需求評價 BCI 設計,采用標準化的指標,如 BCI 可用性、BCI 滿意度、日常使用、開放問題、用戶隨訪以及與應用相匹配的問卷調查表等[8, 10, 14],其中 BCI 的可用性包括 BCI 有效性(選項的正確率)和 BCI 效率[如信息傳輸率(information transfer rate,ITR)和腦力負荷]。除此而外,也要評價 BCI 設計者的滿意度,以及其他利益相關者的滿意度。在進一步澄清用戶的需求和評價 BCI 用戶滿意度的時候,由設計者與目標用戶共同完成。

經過上述評價,如果開發的 BCI 系統不滿足用戶的需求,一種策略是放棄,另外一種策略是繼續運行 BCI 原型,按照滿意度評價結果予以修正和改進,從而獲得改進的 BCI 原型(完善的 BCI 軟硬件功能),然后進一步評價 BCI 用戶的滿意度,進行迭代。如果改進的 BCI 原型使用戶滿意,可以把 BCI 原型作為應用系統或應用系統開發的基礎。

綜上所述,BCI人因工程貫徹以人為中心的設計方法,以用戶滿意為目標,遵循表 1 所示的國際標準化組織(International Organization for Standardization,ISO)定義的原則設計BCI系統。因此,BCI人因工程強調用戶參與BCI設計全過程的重要性,從BCI用戶需求和愿望的初步分析開始,選擇最適用的外部設備,最后以系統實施結束[5-6]。將以人為中心的設計原則貫穿到BCI設計過程中時,可以做如下考慮:

(1)理解并明確使用場景。BCI 在神經康復、輔助設備控制、教育、軍事、娛樂、智能家居等方面有著廣闊的應用前景。在產品設計前,需要對相關產品進行信息收集和分析,了解 BCI 市場需求,確定產品的應用方向,并對相關用戶進行訪問和調查,定位目標人群[5-6]。

(2)分析用戶需求。利用獲取的用戶需求定義產品的功能并探索產品的形態,這對后期產品開發具有指導意義。以上可通過問卷和半標準化的訪談來實現,詢問終端用戶對實際的腦控設備在各個方面的滿意程度。如果 BCI 控制的應用是針對通信,則有效性和效率至關重要,而當以娛樂為目標時,可能會更專注于設計和其他小工具,因為用戶對它們的容錯率較高[5-6, 8, 10, 54]。

(3)為用戶提供設計解決方案。首先根據(2)中得到的需求設計模型,然后選擇健康受試者對初步模型進行測試和評價。最后,通過迭代改進上一個模型版本,最終的原型有望成為一個可根據患者需求個性化定制的通用設備[5-6, 8]。

1.3.3 以人為中心的 BCI 評價方法

BCI 人因工程要求以人為中心設計 BCI,該設計過程是一個包含了 BCI 評價的迭代過程,如圖 5 中灰色框所示。與傳統采用單一角度(如準確率和信息傳輸率)評價 BCI 用戶體驗感的方法不同,現采用以人為中心的 BCI 評價方法[10],即考慮 BCI 產品的使用環境,在傳統定量評價的基礎上,結合 BCI 傳感器總體滿意度表、BCI 系統滿意度評價表、視覺模擬量表(Visual Analogue Scale,VAS)、用戶操控 BCI 的腦力負荷評價量表(NASA-TLX)和面談/隨訪等共同評價用戶滿意度,下面將詳細闡述。

圖5

BCI 系統研發的快速原型法示意圖

Figure5.

Schematic diagram of rapid prototyping method for BCI system development

圖5

BCI 系統研發的快速原型法示意圖

Figure5.

Schematic diagram of rapid prototyping method for BCI system development

對于潛在的 BCI 終端用戶來說,用戶體驗感至關重要,決定了用戶是否愿意使用或購買 BCI 產品。在 BCI 系統中,傳感器極為關鍵,是 BCI 實用化的一個瓶頸,在很大程度上決定了 BCI 系統的性能(采集信號的質量)和用戶的可接受性。BCI 用戶可從安全性、舒適度、美學性、易使用性和總體滿意度 5 個方面對使用過的 BCI 產品的傳感器進行評價。表 2 是某次實驗用戶對所使用 BCI 傳感器滿意度評價示例。表中 5 個方面的評價等級范圍從最低等級(用 1 表示)到最高等級(用 5 表示),× 表示本次實驗用戶未使用過該類型的 BCI 傳感器,故未做評價。

除了對 BCI 傳感器的評價外,BCI 總體滿意度還包括其他評價方面,如可參考用戶對輔助技術滿意度評價表 Quest 2.0 及其擴展表[8, 10, 55-56]設計 BCI 系統滿意度評價表,如表 3 所示,由用戶分別對舒適度、尺寸、易用性、有效性、易安裝調整性、安全性、服務質量、重量、可靠性、實時性(快速性)、易學性和美學性進行評價,評價分為非常滿意、滿意、一般、不滿意、非常不滿意五個等級。其中尺寸和重量與 BCI 的便攜性相關。

表 3 中 13~16 項(醫療人員提供 BCI 設備專業服務、BCI 設備的耐久性、BCI 設備的維修服務和 BCI 設備后續咨詢與追蹤服務)可用于用戶使用的最終 BCI 產品的評價指標,這 4 個指標不足以在研發過程中評價 BCI 控制應用[10]。表 3 中 1~12 項可用于圖 5 中的 BCI 滿意度評價環節[8, 10],1~16 項可對用戶使用 BCI 產品的整體滿意度進行評價。需要注意的是:① BCI 系統滿意度評價表在具體應用中可結合定量評價方法,用戶對表 3 中第 4、9、10 項的主觀評價需要研發人員與準確率、失效率、平均故障間隔時間和 ITR 等定量指標相結合,具體見討論部分;② 對用于臨床的 BCI 設備,BCI 設備生產商、醫療人員和 BCI 用戶之間需要交互;對于非臨床的 BCI 設備,BCI 設備生產商、銷售商和 BCI 用戶之間也需要交互。

BCI 系統滿意度評價表項目較多且用時較長,不便在快速原型研發迭代過程中對不同用戶試用 BCI 原型完成不同任務(同一個 BCI 產品完成不同功能的任務)時評價滿意度。為此,可采用簡單快速的 VAS 來評價用戶使用 BCI 設備的滿意度,如表 4 所示[5-6, 10],表中不同用戶在操控 BCI 完成不同任務時的滿意度范圍從“不滿意(1)”到“絕對滿意(10)”。

上述量表 2~4 不包含對用戶操控 BCI 系統的腦力負荷評價,然而,BCI 系統是直接由用戶的腦信號控制的,用戶在使用 BCI 時需要承受一定的腦力負荷,令用戶滿意的 BCI 系統應該使用戶承受較小的腦力負荷,以提高用戶的體驗感和滿意度。因此,在以人為中心的 BCI 設計和評價方法中,需要評價用戶操控 BCI 的腦力負荷,我們采用美國航空航天局任務負荷指數量表(NASA task load index,NASA-TLX)來評估用戶的主觀工作負荷,如表 5 所示。在表 5 中,用戶操控 BCI 的腦力負荷評價包含 6 個維度:腦力(心理)需求、體力(生理)需求、時間需求、努力程度、績效(性能)水平以及挫敗程度[5-6, 8, 57-58]。

通過圖 5 的 BCI 快速原型開發以及表 2~5 的評價,可得到一個最符合 BCI 用戶要求的模型,進而生產出最終產品并交付給最終 BCI 用戶。在 BCI 產品使用過程對用戶進行隨訪,請其發表評論,說出日常使用中不滿意的原因,以便后續 BCI 產品的改進或升級研發。

到目前為止,已有研究對 BCI 產品使用過程中的用戶隨訪顯示[8-10]:① 對所測試的幾乎所有 BCI 應用,用戶反映 BCI 硬件和軟件的安裝和設置,特別是帶有凝膠的電極帽,是 BCI 日常使用的主要障礙,準備工作花費了太多時間,而且技術性很強(需要 BCI 專業技術人員的大量支持和維護);② 用戶反映與其在日常生活中用于交流和互動的傳統輔助設備相比,BCI 速度太慢,進行真正的交流或拼寫更長的句子/文本花費的時間太長;③ 用戶反映使用 BCI 需要不斷的訓練,MI-BCI 訓練花費時間太長,SSVEP-BCI 和 P300-BCI 刺激使人疲勞;④ 用戶反映在公眾場合使用 BCI,由于設備太大且引人注目,會感到不舒服,用戶認為腦電帽電極應該更少,放大器應該更小,如果能夠超微型和超輕會更好。總之,用戶認為 BCI 的操控應該是輕松、愉快、舒適,而不是沮喪和疲勞。

2 BCI 人因工程要求 BCI 系統智能化

2.1 BCI 系統的智能化

如前面所述,BCI 旨在直接用人的思維意圖與外部世界進行通信和控制,但這并不意味著就是智能的腦機交互。目前,BCI 并不智能,甚至有些笨拙,這與 BCI 用戶并不匹配,降低了用戶操控 BCI 的成效感,嚴重影響了 BCI 用戶的體驗感和滿意度,難以滿足 BCI 人因工程要求的以人為中心的設計理念。因此,BCI 系統的智能化是 BCI 人因工程的必然要求。基于以上考慮,需要把適當的 AI 新技術引入 BCI 系統,賦予 BCI 系統一定程度的智能,期望增強 BCI 系統的可用性。

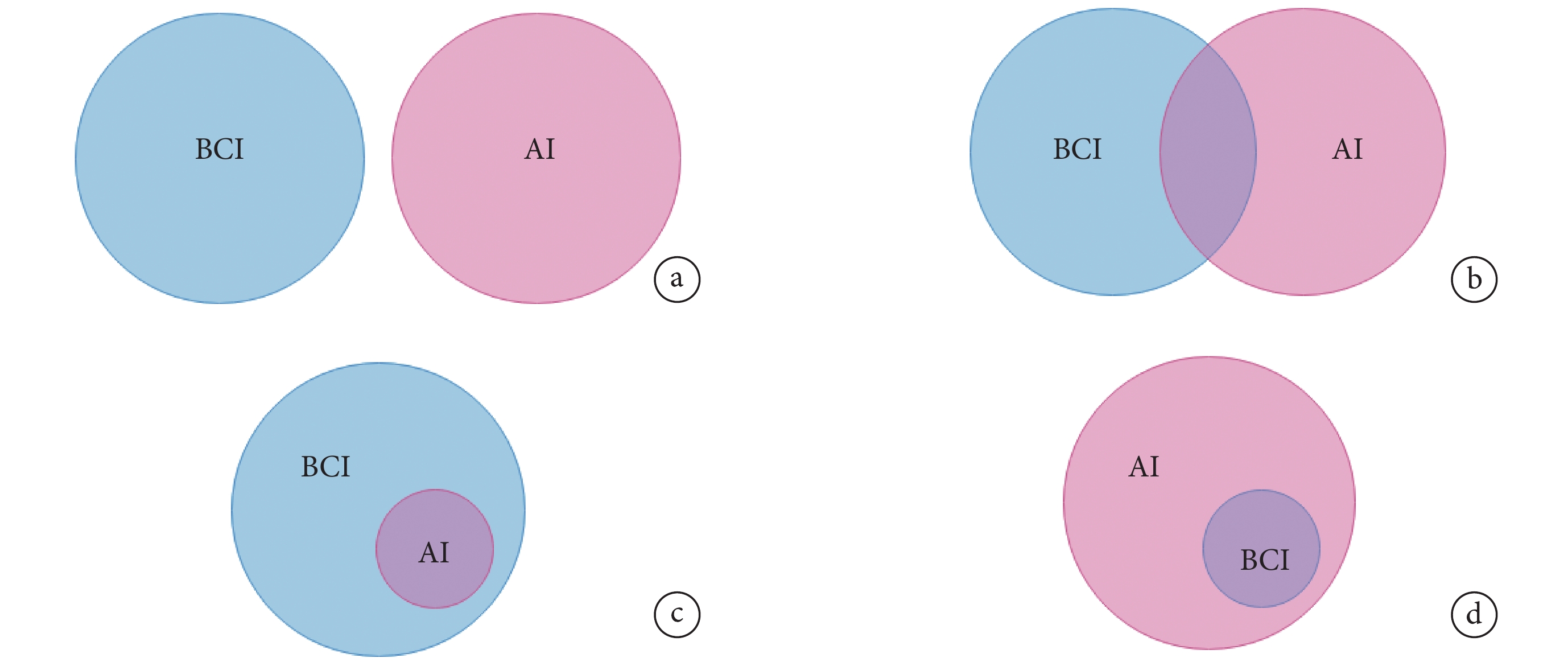

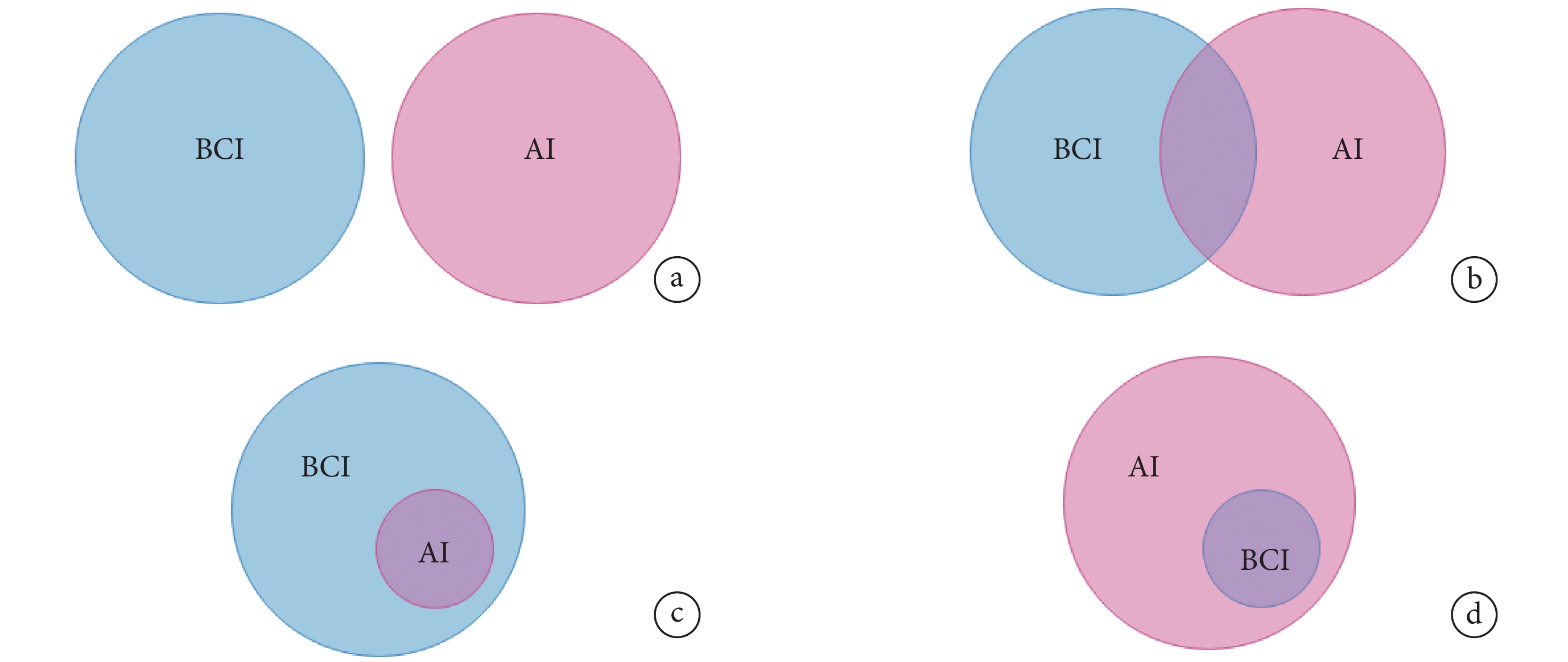

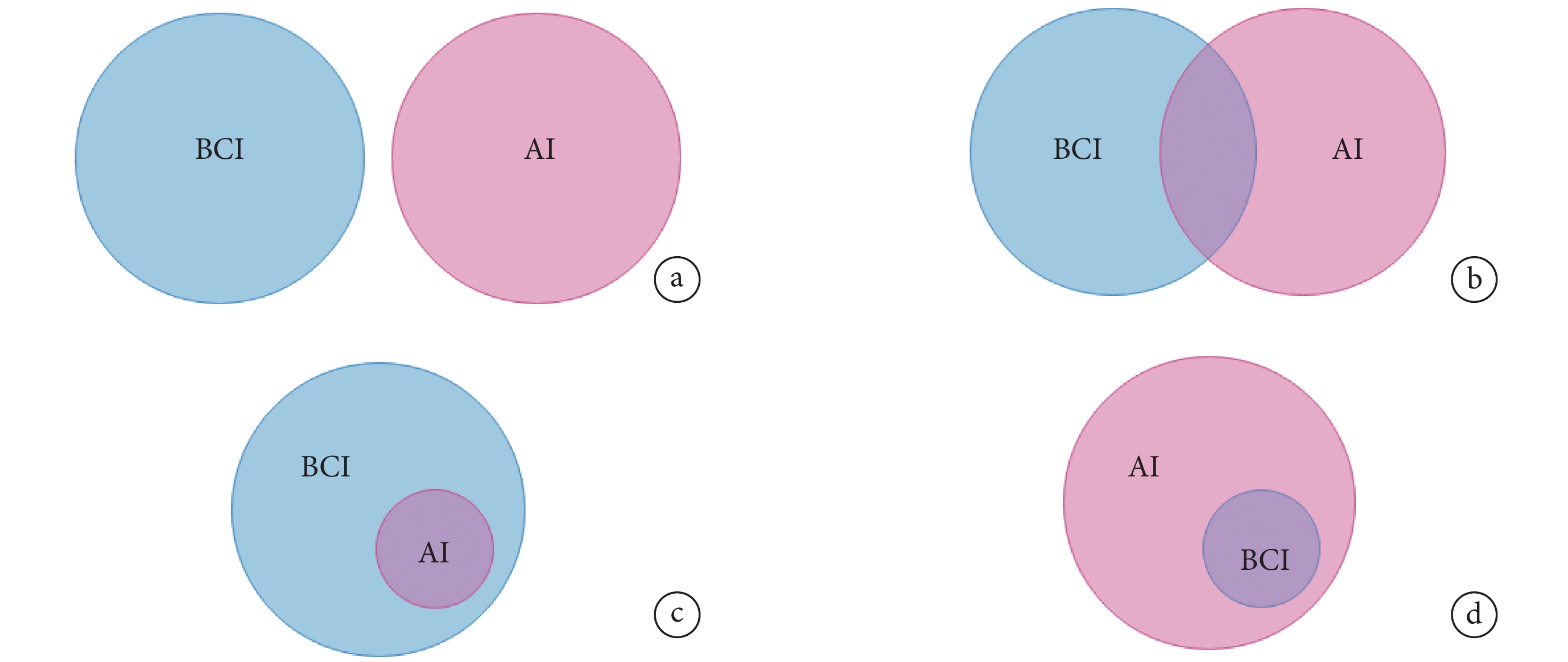

圖 6 為 BCI 與 AI 的關系示意圖。圖 6a 表示 BCI 與 AI 并行發展,是二者早期的一個關系;圖 6b 表示 BCI 與 AI 有交叉的發展階段,一個典型應用是 1.3.1 節中提到的共享控制的輪椅(由腦信號控制方向,智能環境識別技術實現輪椅自動避障),BCI 和 AI 分別負責兩個功能,彼此獨立又彼此合作[5-6];圖 6c 表示把 AI 引入 BCI 中,典型應用是把深度學習等機器學習算法引入 BCI 系統;圖 6d 表示把 BCI 引入 AI 中,典型應用是把 BCI 作為某個 AI 系統的輸入通道[5-6, 59-60]。隨著 BCI 與 AI 的進一步發展,二者交叉融合,可以通過 AI 增強 BCI 的智能化。智能化的 BCI 系統應該能夠智能感知 BCI 用戶狀態及外周環境的信息,并能對這些信息進行理解和整合,進而進行判斷和推理。

圖6

BCI 與 AI 的關系示意圖

圖6

BCI 與 AI 的關系示意圖

a. BCI 與 AI 并行發展;b. BCI 與 AI 交叉發展;c. 把 AI 引入 BCI 中;d. 把 BCI 引入 AI 中

Figure6. Schematic diagram of relationship between BCI and AIa. BCI and AI develop in parallel; b. cross development of BCI and AI; c. introducing AI into BCI; d. bring BCI into AI

一些增強 BCI 智能化的可能方法:① 可以考慮把基于深度學習的智能環境識別技術引入 BCI 系統,并與 BCI 系統相融合,深度學習可以對復雜環境中多目標相關的大數據進行學習和識別,能夠增強 BCI 系統對環境的適應性。還可以考慮把其他最新的計算機視覺技術與 BCI 系統相結合[61],以增強 BCI 系統對環境的感知能力。② 可以將虛擬現實/增強現實技術與 BCI 系統相融合[62-63],以增加 BCI 用戶的沉浸感,提高他們的體驗感。③ 也可以考慮把最新的神經反饋技術與 BCI 系統相結合,促進操控 BCI 的腦區可塑性,幫助 BCI 用戶學會控制或調節腦波節律的效率,進一步增加 BCI 用戶的沉浸感[64]。④ 可采用新的智能機器學習算法處理腦信號并解碼用戶意圖以及監測用戶狀態,如遷移學習和強化學習等[65]。⑤ 未來的 BCI 應用是一個智能系統,與 BCI 通信和控制的設備應具有適當的智能并有與 BCI 通信的通用接口。

2.2 人腦、BCI 與 AI 的關系及 BCI 的發展趨勢

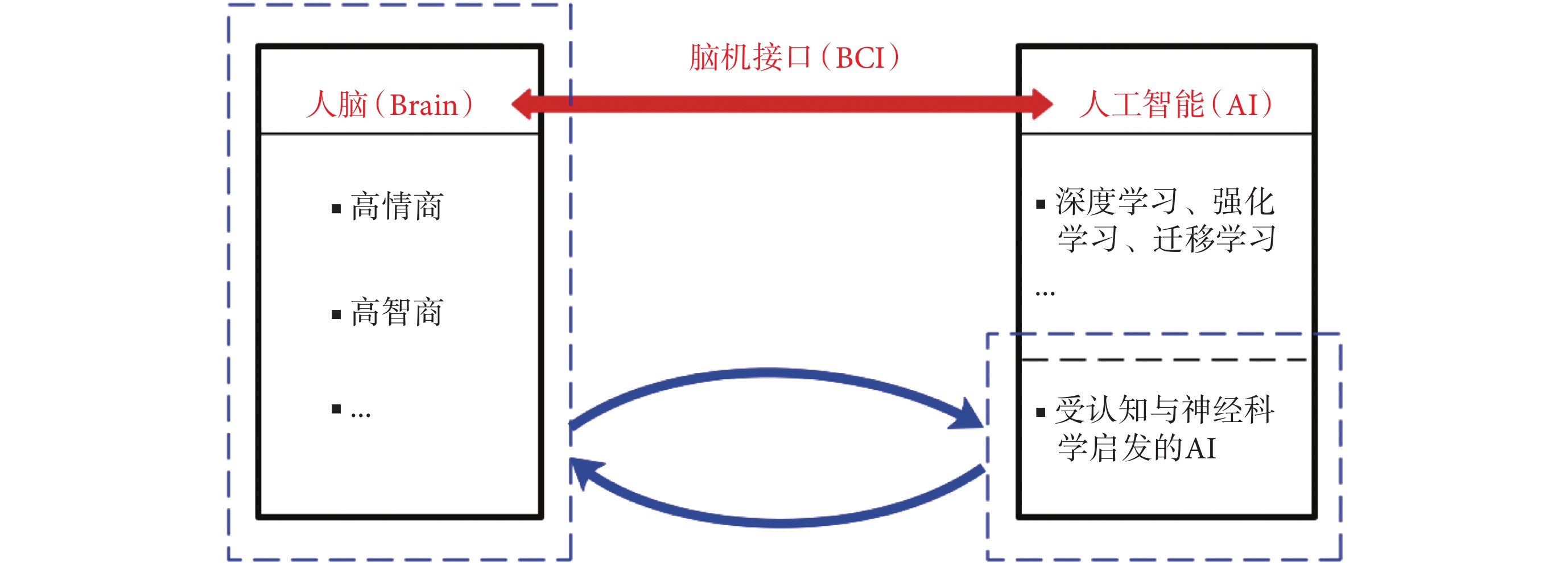

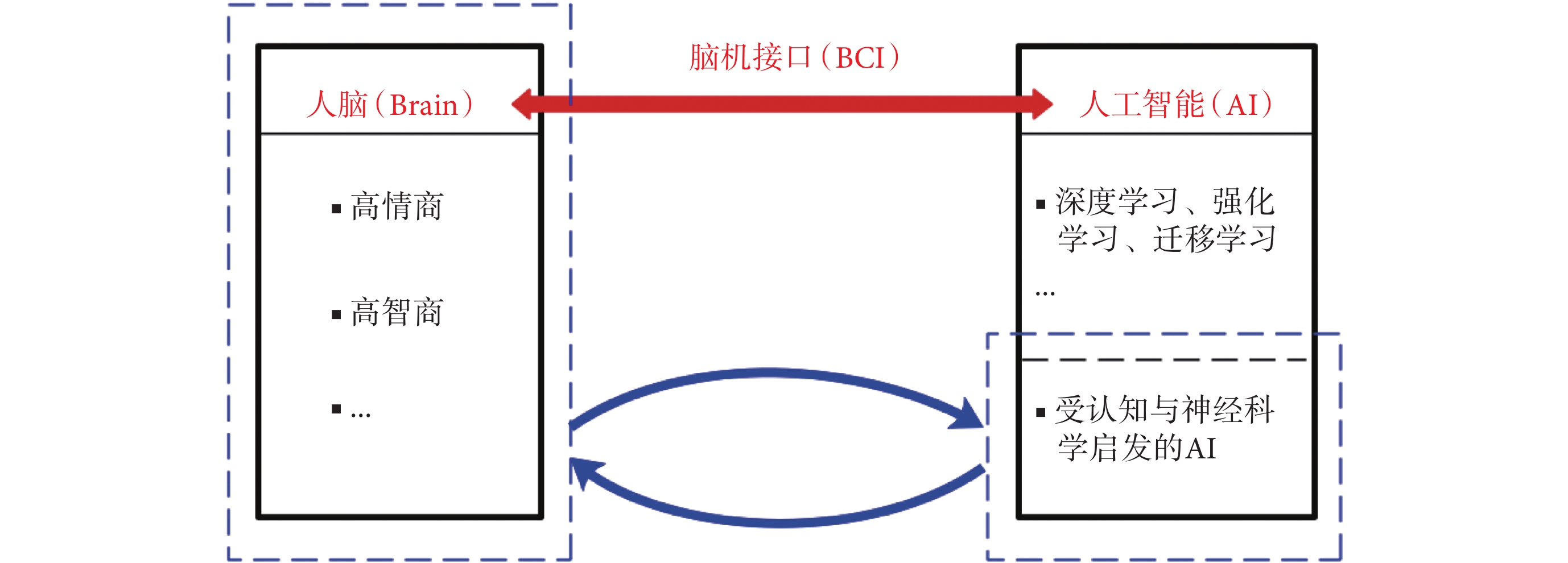

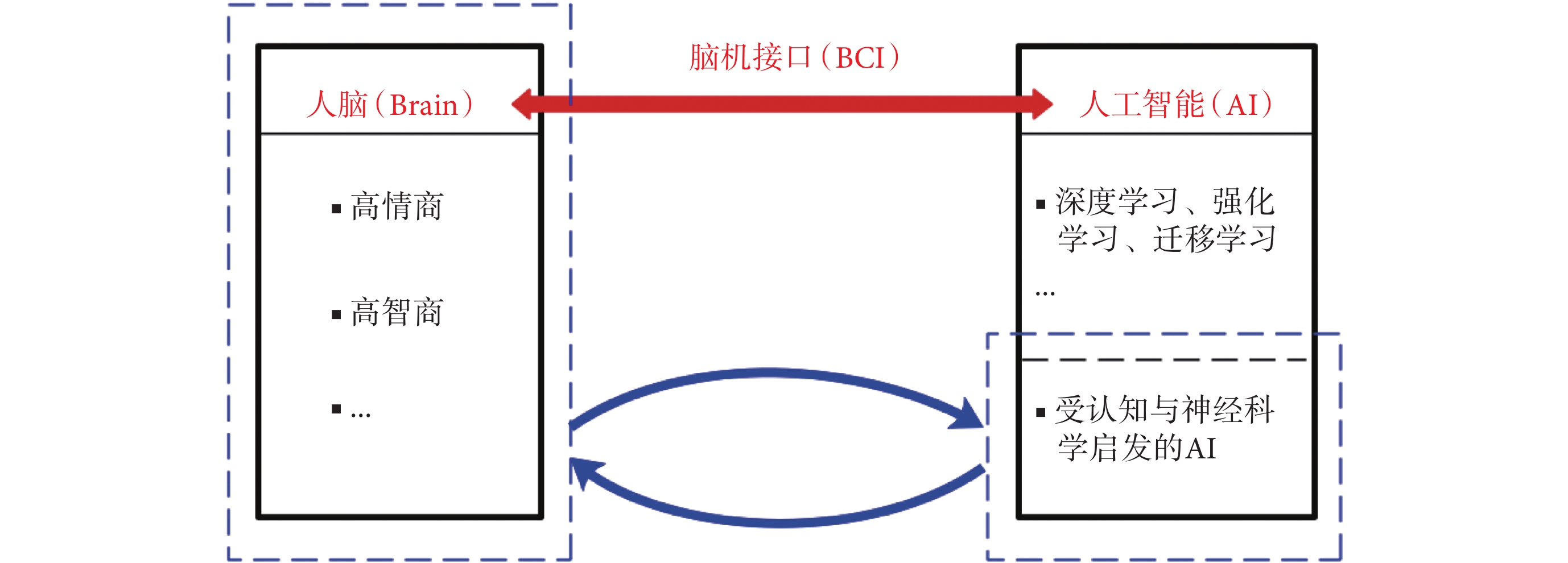

BCI 系統是直接由人腦控制的,智能化的 BCI 需要引入 AI,BCI 為人腦智能(生物智能)和 AI(機器智能)架起了一座橋梁[66],如圖 7 所示。通過 BCI 可能把人的智能與機器的智能融合起來,從而實現腦機智能融合,并可能賦予機器一定的情感,開辟受認知與神經科學啟發的 AI 研究。

圖7

人腦、BCI 和 AI 的關系示意圖

Figure7.

Schematic diagram of brain, BCI and AI

圖7

人腦、BCI 和 AI 的關系示意圖

Figure7.

Schematic diagram of brain, BCI and AI

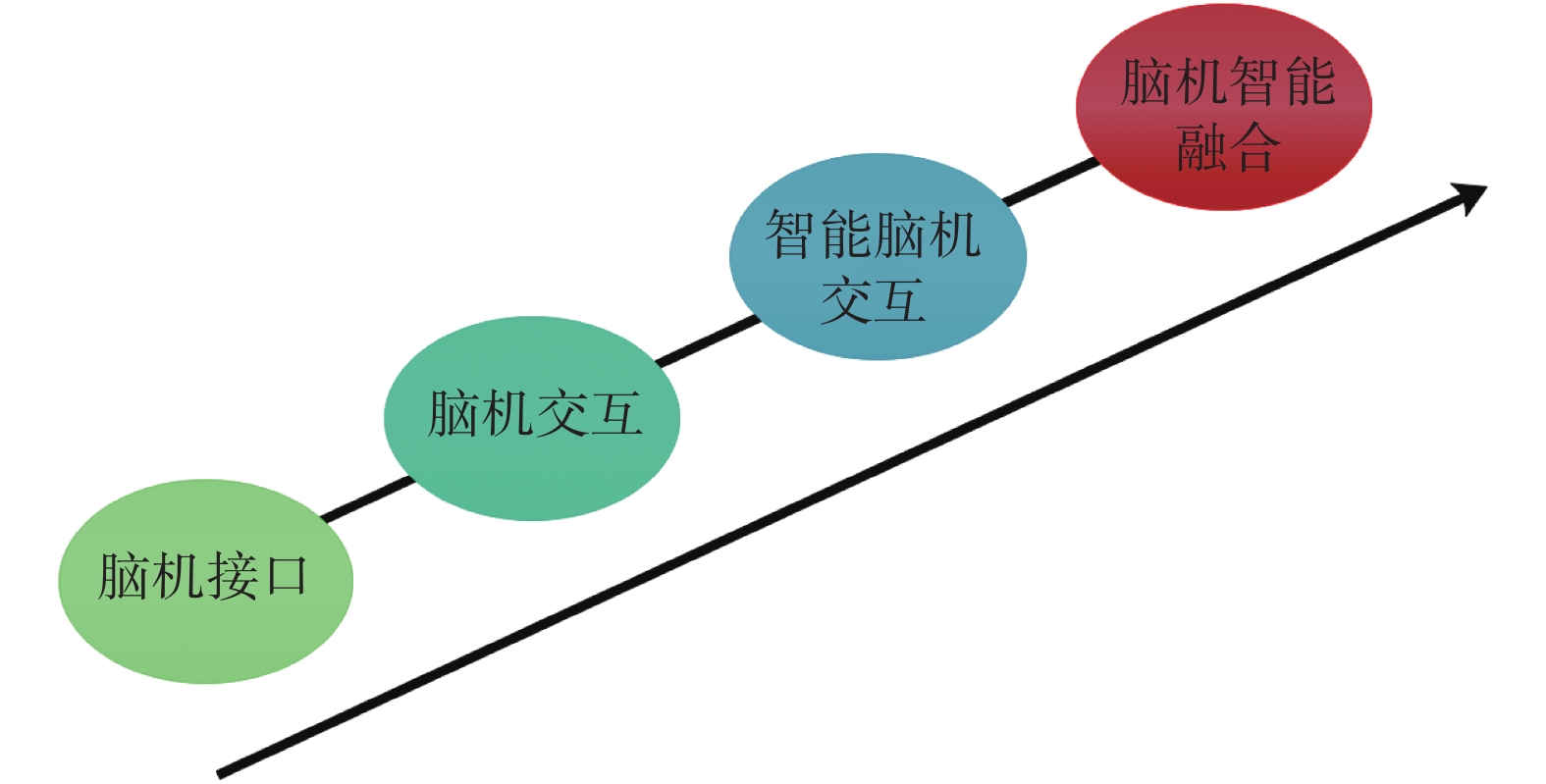

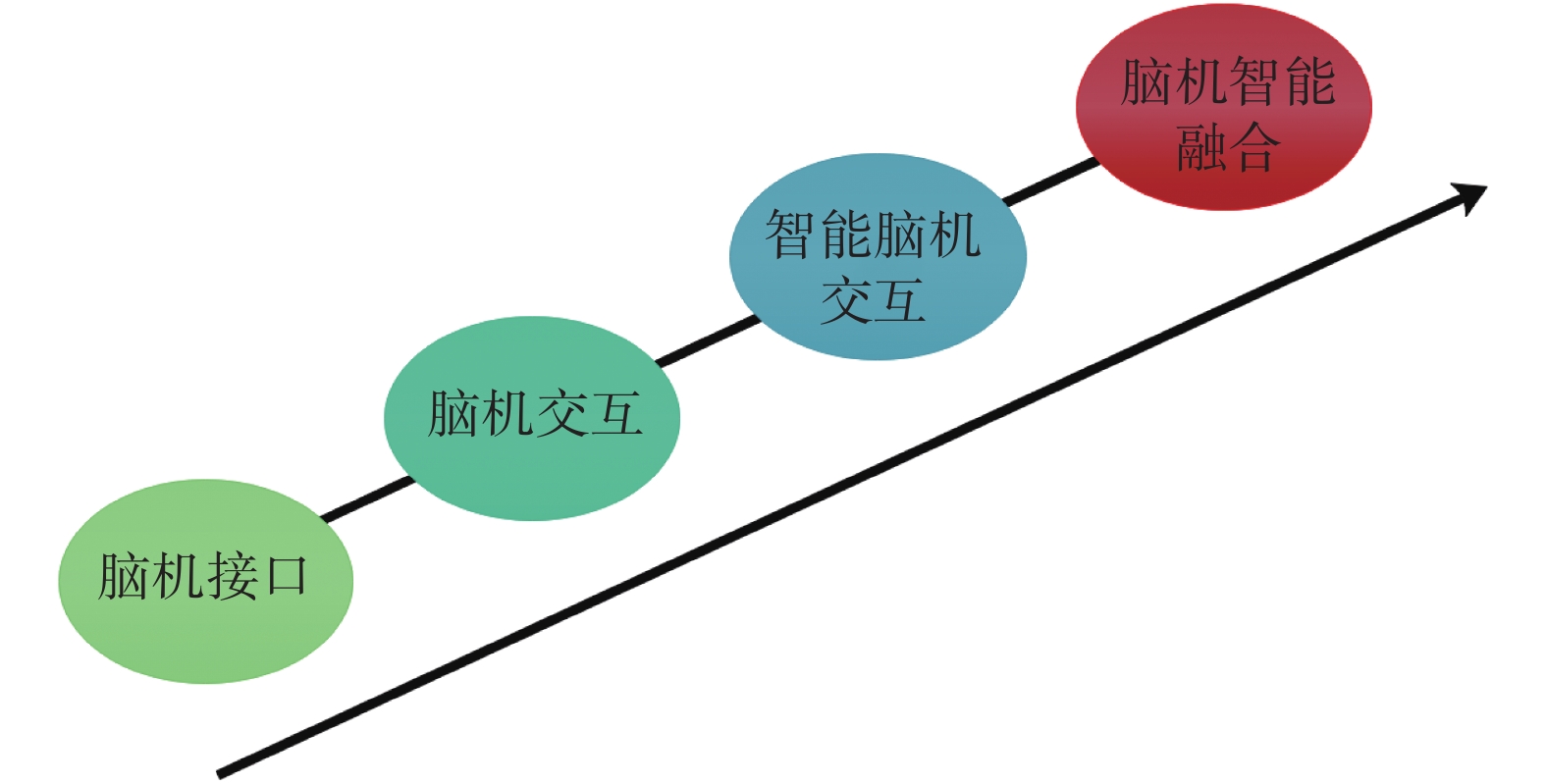

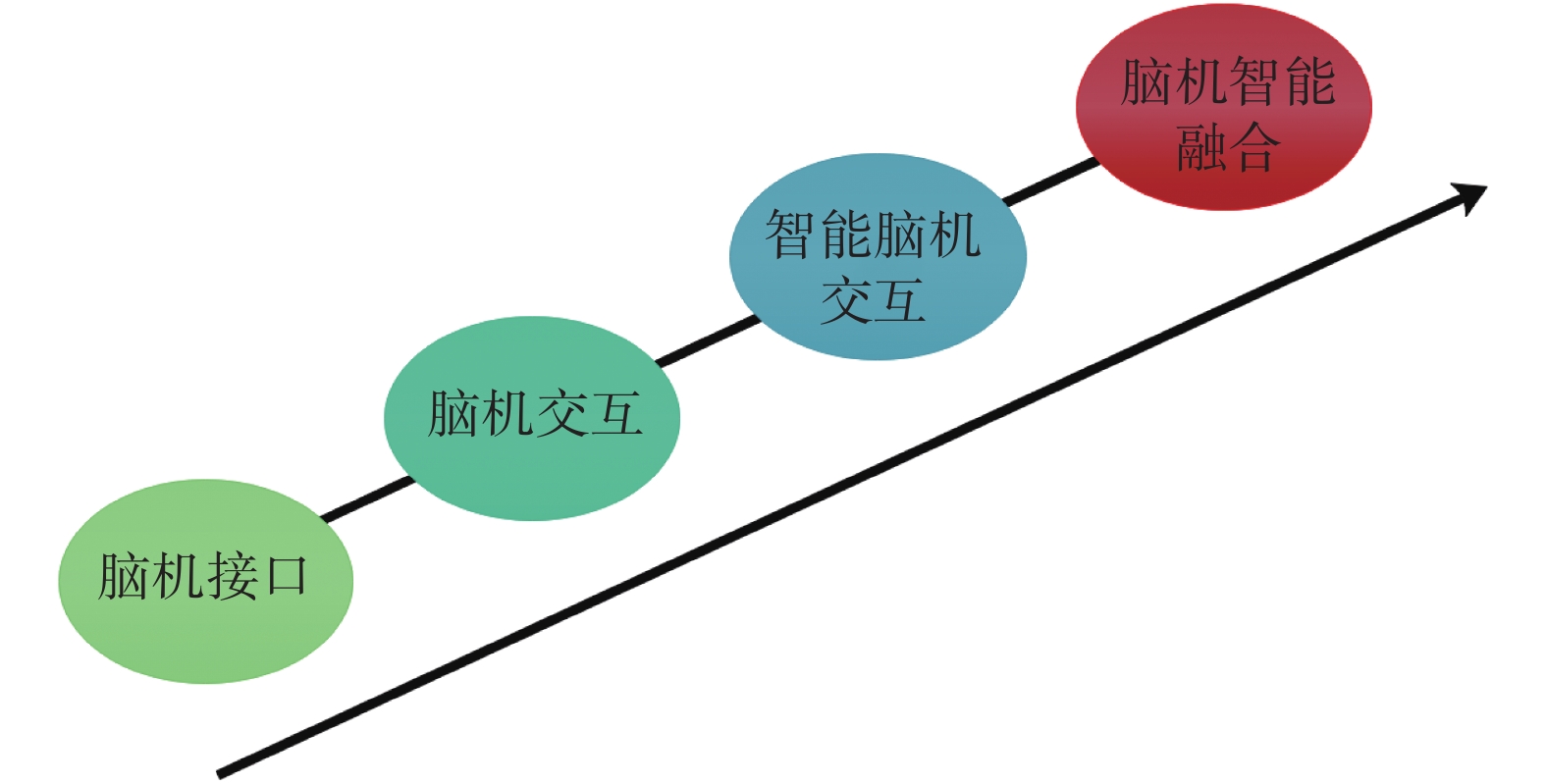

圖 8 為 BCI 發展趨勢的示意圖,腦機智能融合可能是 BCI 發展的高級階段,將更加體現 BCI 人因工程的理念和方法。

圖8

腦機接口發展的趨勢及其高級階段——腦機智能融合

Figure8.

The development trend of BCI and its advanced stage– BCI integration

圖8

腦機接口發展的趨勢及其高級階段——腦機智能融合

Figure8.

The development trend of BCI and its advanced stage– BCI integration

3 BCI 人因工程的其他重要事項

3.1 BCI 研發的醫學倫理

BCI 研發的目的是進一步提高人類的生活質量,體現了以人為中心的目標。因此,在 BCI 相關項目申請和實施過程中、BCI 相關產品的研發過程中以及 BCI 商品銷售和使用過程中,為確保動物和人的生命安全,要求進行醫學倫理等相關論證,并遵守論證的要求,避免反人類的 BCI 研發。

BCI 技術的研發無論是“腦控技術”還是“控腦技術”,其目的均是提供可選的新型人機交互方式,為人類服務,而不是損害人類的利益[1-2, 5-6]。所謂的“腦控受害者”或“控腦入侵”等都不是人類愿意接受的,也不是科學研究的目的,科學界和政府應該達成一致意見,制定相應的規則、法規或法律來規范和約束研究者和使用者的行為。

除此而外,也應該對社會各界進行正確的 BCI 技術科普和引導,使他們對 BCI 技術研究的目的有正確的認識,同時對 BCI 研究的現狀和未來趨勢有一定了解,從而消除社會公眾的誤解,以提高社會認知心理水平,最后使 BCI 研究界、政府和社會各界取得共識。

3.2 BCI 產品用于治療和康復的相關醫療器械注冊證和生產許可證以及市場準入

BCI 相關產品是直接用人的腦信號進行操控和使用,并且為人服務,因此,該類產品具有獨特性。BCI 人因工程要求以人為中心設計和研發 BCI 產品,首先必須確保 BCI 產品的安全性,然后確保其有效性,特別是 BCI 相關產品用于治療和康復時。

用于治療和康復的 BCI 產品作為一種醫療器械投入市場需要符合各國的標準,獲得所在國家的許可認證。例如,中國市場需要獲得國家藥品監督管理局(National Medical Products Administration,NMPA)的醫療器械注冊證和生產許可證,如果還想開發國外市場,如歐洲市場,需要獲得歐盟的 CE 認證,如果是美國市場,則需要獲得美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)的認證。此外,在這類 BCI 產品投入市場時,需要遵守各國政府制定的市場準入法則,以維護持續健康的市場環境。

目前,BCI 相關產品的醫療器械注冊申請和審核過程周期長,較難取得。對于非植入式 BCI 產品,主要是該類產品的有效性尚存在問題,需要科學精準的效果評價指標;對于植入式 BCI 產品,主要是該類產品的安全性尚存在問題,需要確保安全性的技術,必須經過縝密的臨床試驗。

3.3 BCI 相關醫療產品用于治療和康復的醫保報銷政策

目前,BCI 相關醫療產品用于治療和康復的費用可能較高,會給患者及家庭帶來經濟負擔,反過來也會影響該類產品的推廣應用,為體現以人為本的服務理念,需要社會保障政策把 BCI 用于治療和康復的費用納入醫保,以減輕患者的經濟壓力。否則,由于費用較昂貴,患者可能不愿意接受 BCI 的治療。

4 BCI 的應用前景和商業價值

BCI 是一種新型的變革性人機交互,旨在進一步提高疾病或殘障人士以及健康個體的生活質量。在過去幾年里,隨著 BCI 技術的發展,新成立的與 BCI 相關的公司數量逐年增加,方興未艾,投入 BCI 轉化的資金也不斷增加。然而,這些公司面臨著創業艱難和 BCI 產品難以落地等問題,與助殘、防治與康復或進一步提高正常人生活質量的其他輔助技術相比,目前其市場容量較小,根本原因是 BCI 技術成熟度尚未能夠滿足用戶的需求,特別是尚未達到用戶的滿意度,用戶體驗感需要大大提高。為緩解這些問題,同時開拓潛在的用戶群體,需要充分考慮 BCI 人因工程,把 BCI 人因工程的理念和方法引入 BCI 設計和評價中,形成以人為中心的 BCI 設計和評價方法。

隨著 BCI 技術的不斷發展和 BCI 人因工程的引入,BCI 產品會逐步滿足用戶的需求,在此基礎上將其成本降低,價格為用戶所接受,達到用戶的總體滿意度,那么 BCI 相關產品將具有較大的市場容量,甚至有望在許多行業或人們的日常生活中廣泛應用。

如果將 AI 引入 BCI,使 BCI 與 AI 相結合,具有較高智能化的 BCI(智能腦機交互)將會有更廣闊的應用前景,甚至可以獲得普適的 BCI 應用[1-2],因此,從長遠來看,智能化 BCI 具有極大的應用前景和商業價值。

5 討論

對于試圖商業化的 BCI 系統,究竟應該由 BCI 研發人員從技術上定量或客觀評價 BCI 的性能,還是應該由潛在 BCI 用戶從使用的滿意度去定性或主觀評價 BCI 產品呢?可能最合適的方法是既要從 BCI 專業的角度去定量和客觀評價 BCI 系統的性能,更要從最終用戶的角度去評價 BCI 產品使用的滿意度,將二者結合起來。

當然,本文主要闡述 BCI 人因工程——以人為中心的設計和評價方法,側重從用戶的角度去評價 BCI 系統,會帶有用戶個人的主觀意見。實際上,用戶對 BCI系統的滿意度評價與許多定量指標直接和間接相關,例如,只有當 BCI 系統的失效率較低、平均故障間隔時間較長以及準確率和 ITR 較高時,用戶才會對表 3 中第 4、9、10 項滿意,使 BCI系統的總體滿意度達到一個較好的結果。

誠然,大多數用戶往往不具有 BCI 專業知識,其評價結果可能會受到 BCI 研發人員的質疑,這需要研發人員把相應定量指標與用戶評價相結合,以避免評價的偏見性或偶然性。實際上,圖 5 所示的 BCI 快速原型研發方法,已包含了 BCI 研發人員的技術角度和潛在 BCI 用戶的滿意度,是一個不斷完善的迭代過程。上面提到的 BCI 定量指標,具體計算方法如下。

準確率是 BCI 研發中最常用的評價指標,其計算如式(1)所示:

|

式中 H 表示正確的試驗次數,N 表示總試驗次數。

ITR 是 BCI 研發中另一個常用的指標,指在單位時間(如一分鐘)內系統傳輸的信息量,其計算如式(2)所示:

|

式中 N 表示目標數量,P 表示準確率,T 表示輸出一個指令所需的時間。

除了上述準確率和信息傳輸率外,一些 BCI 研發還采用失效率和平均故障間隔時間作為額外評價指標。失效率(故障率)是指工作到某一時刻尚未失效的產品,在該時刻后,單位時間內發生失效的概率。通常情況下,所謂失效率是指平均失效率,以 λ 表示,其計算如式(3)所示:

|

式中 M 表示工作時間內出現故障的產品數,N 表示產品總數,Δt 表示工作時間。

平均故障間隔時間反映了產品的時間質量,是體現產品在規定時間內保持功能的一種能力,其計算如式(4)所示:

|

式中 λ 表示平均失效率。

值得注意的是,BCI 技術在不斷發展中,不同應用領域的 BCI 產品關注點差異較大。因此,為了設計用戶滿意度高的 BCI 產品,除了本文建議的評估指標外,還可以采用任何其他有效的方法進行評價。

6 總結

雖然 BCI 研究發展迅速,取得了許多重要的進展,但目前 BCI 產品難以落地,用戶使用 BCI 系統的體驗感和滿意度仍然達不到其要求。為緩解此問題,需要充分考慮 BCI 人因工程,執行以人為中心的設計和評價方法。本文從 BCI 的目標出發,以人為中心,提出 BCI 人因工程的目標,詳細論述了 BCI 人因工程要素以及以人為中心的 BCI 設計和評價方法。此外,還提出了 BCI 人因工程的另外一個重要方面——BCI 系統的智能化。最后,概述了 BCI 人因工程的其他事項,介紹了 BCI 的應用前景和商業價值。期望本文論述的 BCI 人因工程理念和方法對縮小研究與實際應用之間的差距起到一定的作用。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

腦機接口(brain-computer interface,BCI)是一種顛覆傳統人機交互的技術[1-2],其目的是在人腦和機器(包括計算機)之間建立直接的通信和控制通道[3-4],為疾病患者、殘障人士和健康個體提供可選的與外部世界通信和控制的方式,以改善或進一步提高他們的生活質量。目前及未來,BCI 是國際重大前沿研究熱點,正朝智能腦機交互和腦機智能融合方向發展。

然而,目前 BCI 的實用化正面臨極大的挑戰[5-6],如 BCI 相關產品用戶體驗感較差、滿意度較低[7-9],BCI 技術的成熟度還遠遠不夠。傳統的 BCI 研發主要聚焦提高解碼精度和速度單一方面的指標[10],沒有充分考慮 BCI 人因工程[11-12]。BCI 設計和評價要以人為中心[7-10, 13-20],充分考慮 BCI 用戶的生理和心理因素以及能力特性,如圖 1 所示。該圖表明了 BCI 人因工程、BCI 系統與人的關系。

圖1

BCI 人因工程、BCI 系統與人的關系

Figure1.

The relationship between BCI human factors enginee ring, BCI system and people

圖1

BCI 人因工程、BCI 系統與人的關系

Figure1.

The relationship between BCI human factors enginee ring, BCI system and people

BCI 人因工程是 BCI 由實驗室研究向實際應用轉化的關鍵理念和方法[5-6]。本文針對 BCI 人因工程,根據 BCI 系統的目標,以人為中心,提出了 BCI 人因工程的目標,進而論述了以人為中心的設計和評價方法,包括 BCI 人因工程要素;接著闡述了 BCI 人因工程的另外一個要求,即 BCI 系統的智能化,并介紹了人腦、BCI 與人工智能(artificial intelligence,AI)的關系以及 BCI 的發展趨勢。此外,概述了 BCI 人因工程的其他事項,包括 BCI 研發的醫學倫理、BCI 產品用于治療和康復的相關醫療器械注冊證和生產許可證以及市場準入、BCI 相關醫療產品用于治療和康復的醫保報銷政策。最后,介紹了 BCI 的應用前景和商業價值。期望本文可以為推動 BCI 技術相關產品走向實際應用提供思想和方法借鑒。

1 BCI 人因工程

1.1 BCI 定義及其目標

BCI 是一種繞過外周神經和肌肉,通過采集并分析腦信號實現用戶大腦直接與外部設備實時交互的通信或控制系統[1-2]。BCI 的一個重要目標是為嚴重運動障礙(如肌萎縮側索硬化癥、脊髓損傷、截癱)的人或其他患者提供與外界交流的工具,以改善他們的生活質量[21-22]。除此以外,BCI 也為健康人提供更多與外界交互的方式,以進一步提高生活質量[23]。

隨著 BCI 技術的不斷發展,BCI 應用的廣度和深度也在擴展,除了可用于醫學領域的預防、治療和康復(如運動功能障礙康復)外,在非醫學領域的應用也有了長足的進展,如增強正常人的感知覺、認知和行為表現,監測個體的生理和心理狀態(如腦力負荷、情緒狀態、睡眠狀況),提供娛樂(如游戲),這些應用有望在未來的日常生活中普及[23]。BCI 除了上述民用的研發目標外,還有不少軍用的研發項目,可以戰略性地用于軍事目的,如腦控武器等。

1.2 BCI 人因工程定義及其目標

BCI 系統由人這一生物系統、BCI 信號采集系統、BCI 信號處理和解碼系統、外部的機器系統、神經反饋系統和環境系統組成,如圖 2 所示。BCI 系統的這些子系統是相互作用的,集成在一起成為一個有機的系統。因此,BCI 系統中充分體現了人、機器和環境之間的相互作用關系。BCI 系統涉及了人腦的結構和功能可塑性、個體的生理和心理狀態等,這些要素構成了 BCI 人因工程的基礎。BCI 人因工程研究 BCI 用戶、BCI 硬件和軟件、外部機器和環境四者之間的相互作用關系。BCI 系統的最終目的是為人類服務,進一步提高人類的生活質量,BCI 人因工程要求以人為中心設計和研發 BCI 系統,提高 BCI 系統中人的工作效率和質量且確保人的安全、健康和舒適等目標[12]。

圖2

基于 BCI 的腦控輪椅系統示意圖

Figure2.

Schematic diagram of brain controlled wheelchair system based on BCI

圖2

基于 BCI 的腦控輪椅系統示意圖

Figure2.

Schematic diagram of brain controlled wheelchair system based on BCI

如前所述,BCI 的研發不僅為嚴重運動殘疾人士服務,改善該類人群的生活質量,而且也為正常個體和人群服務,進一步提高他們的生活質量。BCI 的這些目標及應用決定了 BCI 人因工程的目標——使處于不同使用條件下的 BCI 系統設計更符合人的特點、能力和需求,實現終端用戶、BCI 系統、環境之間的最佳匹配,最終獲得安全、可靠和高效的 BCI 系統,也包括提高 BCI 系統的可用性和用戶體驗。BCI 人因工程的目標決定了 BCI 的設計和研發必須以用戶為中心[10],如圖 3 所示。

圖3

BCI 目標、BCI 人因工程目標與以人為中心的 BCI 設計 方法之間的關系

Figure3.

The relationship among BCI objectives, BCI human factors engineering objectives and human-centered BCI design methods

圖3

BCI 目標、BCI 人因工程目標與以人為中心的 BCI 設計 方法之間的關系

Figure3.

The relationship among BCI objectives, BCI human factors engineering objectives and human-centered BCI design methods

1.3 以人為中心的 BCI 設計和評價方法

1.3.1 BCI 人因工程要素

BCI 人因工程要素如圖 4 所示,最核心的要素是 BCI 用戶和 BCI 軟硬件要素,以外還包括智能化的外部設備和智能化的環境。在 BCI 人因工程中,不同的用戶有不同的需求,需要針對特定用戶進行個性化的 BCI 設計和評價,也要考慮用戶的能力和狀態變化。就 BCI 硬件而言,BCI 傳感器的安全性、舒適度和美學性至關重要,在很大程度上決定了用戶是否選用 BCI 產品;就 BCI 軟件而言,腦信號處理與解碼的精度和速度也極為重要,決定了 BCI 系統的有效性和效率,嚴重影響 BCI 的可用性;就 BCI 心理任務而言,其難易程度及引起對用戶的副作用(如疲勞),決定了 BCI 系統的易學性,會嚴重影響用戶體驗。為使 BCI 得到廣泛應用,便于組建 BCI 應用系統,需要 BCI 與外部設備之間具備通用接口。考慮到目前 BCI 并不智能,甚至有些“笨”,還需要其控制的外部設備具有一定的智能化,也需要具有一定智能性的環境。

圖4

BCI 人因工程要考慮的要素

Figure4.

Elements to be considered in BCI human factors engineering

圖4

BCI 人因工程要考慮的要素

Figure4.

Elements to be considered in BCI human factors engineering

需要特別說明的是,在 BCI 人因工程要素中,BCI 傳感器和放大器對 BCI 轉化為實際應用具有重大的影響。對 BCI 傳感器,要求盡可能采集到高質量的腦信號,同時,必須以用戶為中心,提高用戶體驗感和滿意度。雖然也需要提高 BCI 傳感器的電磁兼容性、無線傳輸距離和電量維持時間,但更為重要的是確保 BCI 傳感器的安全性、舒適感、美學性和易使用性。對于無創 BCI 傳感器,其可穿戴性和人體工程學需要精心設計[7]。目前仍然使用的凝膠電極準備時間長,不易使用,凝膠使得舒適感較差,腦電帽的美學性也較差。而干電極或近紅外探頭會壓迫頭部,產生疼痛感(特別是電極或探頭數量較多時),且采集的腦信號質量尚需要進一步提高。此外,鹽水電極易揮發,不易長期使用,而柔性電極采集信號的質量也需要進一步提高[10, 15, 24-27]。對于有創 BCI 傳感器,首先要確保其安全性,包括手術植入電極的安全性,避免腦損傷和感染,必須以一種適當的幾何形狀來排布記錄位置,以便在插入過程中以及傳感器后續留在組織中時最大限度地減少組織損傷,另外,出于使用需要應包含更多的記錄點,較多數量的記錄位置會獲取更多有效信號,但太多的電極會產生大量的組織損傷,因此需要做出權衡[21-22];其次,需要充分考慮植入電極后用戶的感受(包括舒適感),避免疼痛感;此外,還需要提高有創 BCI 傳感器的易使用性,確保能夠長期可靠地采集到符合要求質量的信號(提高生物相容性),如果傳感器失效,應該便于更換[7]。目前,BCI 傳感器正朝著安全、舒適與美學(超微型化)、易使用等方向發展。

在 BCI 人因工程因素中,操控 BCI 的心理任務對潛在 BCI 用戶是否接受和喜歡使用 BCI 系統也具有重要的影響。對操控 BCI 的心理任務優化設計(BCI 范式選擇和設計),要求心理任務盡量簡單(適合用戶,為用戶認可和接受,甚至喜歡)、自然(日常生活中經常執行的心理任務)和舒適(避免容易疲勞的任務)以減輕腦力負荷,能夠誘發差異顯著、可分性好的腦信號特征以避免 BCI 無效[14, 28-29]。為此,需要根據用戶的能力特性來設計驅動 BCI 的心理任務,要考慮任務是否使用戶滿意。對基于運動想象(motor imagery,MI)的 BCI(MI-BCI),沒有運動想象能力或經過訓練后能力仍然較低的用戶,不建議使用該類 BCI。對基于穩態視覺誘發電位(steady-state visual evoked potentials,SSVEP)的 BCI(SSVEP-BCI)和 P300-BCI,雖然它們通常訓練時間較短[7, 30-31],但 P300-BCI 中新穎的閃光模式和刺激對眼球運動受限的用戶無效[32-33],而 SSVEP-BCI 頻率過低的閃光刺激可能會使用戶眼睛疲勞或誘發癲癇等[5-6]。此外,還要注意非透明映射(心理任務和控制命令之間不一致)可能會導致自主意識的改變,從而影響用戶腦機交互時的表現。為此,在設計 BCI 范式時,要使心理任務自然地與 BCI 控制的任務相一致[5-6, 34-35]。

此外,腦信號處理與解碼算法是 BCI 系統的關鍵技術之一,在較大程度上影響了 BCI 的有效性和效率,從而影響了用戶的體驗感和滿意度,因此也是 BCI 人因工程的重要因素。對于 BCI 腦信號處理與解碼算法,首先應確保該算法的正確性,同時盡可能降低其時間復雜度和空間復雜度,提高算法的易讀性和健壯性,解碼算法指標可以采用準確率、精確率、召回率、接收者操作特性(receiver operating characteristics,ROC)曲線、曲線下面積(area under curve,AUC)值、F 值、P-R 曲線。此外,BCI 操作需要兩個自適應控制器(BCI 用戶和 BCI 解碼算法)的有效交互[20]。這要求 BCI 解碼算法具有協同自適應學習的能力,使機器得以學習并適應 BCI 用戶,與 BCI 用戶共同進化[7, 36-42],進一步提高 BCI 系統的精度和魯棒性。為在一定程度上減輕 BCI 用戶的學習或訓練量,可以引入遷移學習算法等。除了 BCI 解碼算法外,在滿足 BCI 產品功能的基礎上,需要設計友好的圖形用戶界面(graphical user interface,GUI),如符合用戶習慣和審美的菜單,包括文本、圖標布局和反饋界面,也考慮使用者的文化水平和學習能力等,一個非語言的、形象簡單的圖標菜單是 BCI 系統輸入的更好選擇[13]。

如前所述,BCI 旨在直接腦控外部設備,然而目前的 BCI 系統并不智能,為增強 BCI 控制系統的可用性,提高用戶的體驗感和滿意度,需要被控的外部設備具有一定的智能性。其中一種方法是引入共享控制,即 BCI 用戶可以輸入高級的目標指令,然后由外部智能設備輔助完成某些具體的控制過程,如基于共享控制的機器人和輪椅可以執行智能化動作(如智能避障,拒絕無意義的心理命令),基于共享控制的智能虛擬鍵盤提升了拼寫速度[5-6, 43-48]。共享控制降低了 BCI 用戶的認知工作量,進而實現可靠、高效和用戶體驗度高的 BCI 產品。

除上述要素外,還需要注意 BCI 用戶、BCI 系統(硬件、軟件和神經反饋)和外部裝置是位于一個現實的環境之中,考慮到目前 BCI 系統并不智能,可能需要 BCI 運行的環境具有一定的智能性。目前,多數 BCI 系統的研發是在控制良好、結構化的實驗室環境中進行的,然而終端用戶操控 BCI 的環境是非控制、非結構化的,噪聲更大、干擾因素更多,用戶更難集中注意力,且動態性更大,會導致腦信號發生劇烈變化。因此,基于實驗室環境的 BCI 在現實環境中可能會失敗[7],這要求 BCI 系統具有理解和適應環境的能力,也要求被控的外部設備具有理解環境的能力,而且 BCI 運行環境可能需要配備智能傳感器網絡[49]。如在 BCI 控制的輪椅和電器智能家居系統中加入智能傳感器網絡,多個路徑點被放置在整個房子里,當屋內的傳感器檢測到用戶處于一個與可控設備相對應的路徑點時,它向 MI-BCI 提供相應控制操作[50]。基于智能環境理解技術的康復醫院環境控制系統,智能環境理解模塊用于建立系統與場景信息的映射關系,檢測當前環境中潛在的操作對象,建立對用戶控制意圖的初步預測。它們都能提高系統吞吐量,減少人們心理任務工作量,從而提升 BCI 用戶體驗感[51]。

1.3.2 以人為中心的 BCI 設計方法

考慮 BCI 人因工程要素,以人為中心的 BCI 設計方法要在整個研發過程中以 BCI 終端用戶為核心。首先分析 BCI 用戶的需求,根據此需求設計和研發 BCI 系統,并從用戶的角度,采用 BCI 用戶體驗量表、BCI 有效性和效率來綜合評價 BCI 用戶的滿意度。如果用戶不滿意,需要不斷修正和改進 BCI 系統,直到 BCI 用戶滿意為止或最終放棄設計的系統。

為實施以人為中心的BCI設計方法,快速研發滿足終端用戶的BCI系統,我們把軟件工程中的快速原型法(rapid prototyping)引入到BCI系統的研發中[52-53],如圖5所示。在確定潛在 BCI 用戶的基本需求信息時,具體包括如下方面:

(1)BCI 用戶的基本需求。不同的 BCI 用戶需求不一樣,如果是肌萎縮側索硬化癥患者,與他人交流困難,生活難以自理,如果是高位截癱患者,雖然可以正常交流,但其四肢癱瘓,肢體的感覺運動、反射完全消失,生活也難以自理,這些患者需要輔助技術彌補與外部世界通信/控制的障礙;如果是健康個體,在特定情況下可能需要監測心理狀態或者解碼隱秘的用戶狀態[23]。

(2)BCI 用戶的能力特性和狀態特征。能力特性包括人體參數和生物力學特性、認知和決策能力、操作控制能力,會影響操控BCI的能力。例如,年輕人通常能夠使用基于計算機的設備,但對于那些從未使用過計算機的老年人或文盲用戶,即使是簡單的系統也可能不會使用[13]。BCI 用戶的狀態特征包括情緒、工作負荷和人因可靠性等。Blain-Moraes等認為,疲勞、焦慮、不適和對技術的態度等對 BCI 接受度有很大影響[13]。例如,害怕和笑會干擾腦電響應,產生噪音,而沮喪和焦慮會導致注意力分散,無法正常產生所需的腦信號,這些狀態會顯著地削弱BCI的有效性[13]。BCI 用戶的能力特性和狀態特征可以確定潛在用戶的可用性。

(3)BCI 應用類型。可能是通信類應用,如文本輸入、上網和發郵件等,也可能是控制類應用,如腦控輪椅等,或者是身心康復/調節等,研發者需要理解和明確 BCI 使用場景。

(4)確定 BCI 范式。如 MI-BCI、P300-BCI、SSVEP-BCI 等,這些范式是驅動 BCI 的心理活動或誘發的用于通信或控制的腦信號成分。

(5)確定 BCI 傳感器類型。如可選擇采集腦電、功能性近紅外光譜、腦磁、皮層腦電和尖峰脈沖等信號的傳感器。

(6)估計 BCI 系統研發的成本。在確定 BCI 用戶的基本需求時,設計者與目標用戶通過交互完成。

根據上述確定的 BCI 用戶基本需求開發 BCI 初始原型(初始的 BCI 硬件和軟件功能),從而得到 BCI 初始原型;然后目標 BCI 用戶使用 BCI 原型系統并進一步澄清用戶的需求,如診斷、需求、愿望、環境約束、售后服務、維護和遠程支持[14];接著根據用戶需求評價 BCI 設計,采用標準化的指標,如 BCI 可用性、BCI 滿意度、日常使用、開放問題、用戶隨訪以及與應用相匹配的問卷調查表等[8, 10, 14],其中 BCI 的可用性包括 BCI 有效性(選項的正確率)和 BCI 效率[如信息傳輸率(information transfer rate,ITR)和腦力負荷]。除此而外,也要評價 BCI 設計者的滿意度,以及其他利益相關者的滿意度。在進一步澄清用戶的需求和評價 BCI 用戶滿意度的時候,由設計者與目標用戶共同完成。

經過上述評價,如果開發的 BCI 系統不滿足用戶的需求,一種策略是放棄,另外一種策略是繼續運行 BCI 原型,按照滿意度評價結果予以修正和改進,從而獲得改進的 BCI 原型(完善的 BCI 軟硬件功能),然后進一步評價 BCI 用戶的滿意度,進行迭代。如果改進的 BCI 原型使用戶滿意,可以把 BCI 原型作為應用系統或應用系統開發的基礎。

綜上所述,BCI人因工程貫徹以人為中心的設計方法,以用戶滿意為目標,遵循表 1 所示的國際標準化組織(International Organization for Standardization,ISO)定義的原則設計BCI系統。因此,BCI人因工程強調用戶參與BCI設計全過程的重要性,從BCI用戶需求和愿望的初步分析開始,選擇最適用的外部設備,最后以系統實施結束[5-6]。將以人為中心的設計原則貫穿到BCI設計過程中時,可以做如下考慮:

(1)理解并明確使用場景。BCI 在神經康復、輔助設備控制、教育、軍事、娛樂、智能家居等方面有著廣闊的應用前景。在產品設計前,需要對相關產品進行信息收集和分析,了解 BCI 市場需求,確定產品的應用方向,并對相關用戶進行訪問和調查,定位目標人群[5-6]。

(2)分析用戶需求。利用獲取的用戶需求定義產品的功能并探索產品的形態,這對后期產品開發具有指導意義。以上可通過問卷和半標準化的訪談來實現,詢問終端用戶對實際的腦控設備在各個方面的滿意程度。如果 BCI 控制的應用是針對通信,則有效性和效率至關重要,而當以娛樂為目標時,可能會更專注于設計和其他小工具,因為用戶對它們的容錯率較高[5-6, 8, 10, 54]。

(3)為用戶提供設計解決方案。首先根據(2)中得到的需求設計模型,然后選擇健康受試者對初步模型進行測試和評價。最后,通過迭代改進上一個模型版本,最終的原型有望成為一個可根據患者需求個性化定制的通用設備[5-6, 8]。

1.3.3 以人為中心的 BCI 評價方法

BCI 人因工程要求以人為中心設計 BCI,該設計過程是一個包含了 BCI 評價的迭代過程,如圖 5 中灰色框所示。與傳統采用單一角度(如準確率和信息傳輸率)評價 BCI 用戶體驗感的方法不同,現采用以人為中心的 BCI 評價方法[10],即考慮 BCI 產品的使用環境,在傳統定量評價的基礎上,結合 BCI 傳感器總體滿意度表、BCI 系統滿意度評價表、視覺模擬量表(Visual Analogue Scale,VAS)、用戶操控 BCI 的腦力負荷評價量表(NASA-TLX)和面談/隨訪等共同評價用戶滿意度,下面將詳細闡述。

圖5

BCI 系統研發的快速原型法示意圖

Figure5.

Schematic diagram of rapid prototyping method for BCI system development

圖5

BCI 系統研發的快速原型法示意圖

Figure5.

Schematic diagram of rapid prototyping method for BCI system development

對于潛在的 BCI 終端用戶來說,用戶體驗感至關重要,決定了用戶是否愿意使用或購買 BCI 產品。在 BCI 系統中,傳感器極為關鍵,是 BCI 實用化的一個瓶頸,在很大程度上決定了 BCI 系統的性能(采集信號的質量)和用戶的可接受性。BCI 用戶可從安全性、舒適度、美學性、易使用性和總體滿意度 5 個方面對使用過的 BCI 產品的傳感器進行評價。表 2 是某次實驗用戶對所使用 BCI 傳感器滿意度評價示例。表中 5 個方面的評價等級范圍從最低等級(用 1 表示)到最高等級(用 5 表示),× 表示本次實驗用戶未使用過該類型的 BCI 傳感器,故未做評價。

除了對 BCI 傳感器的評價外,BCI 總體滿意度還包括其他評價方面,如可參考用戶對輔助技術滿意度評價表 Quest 2.0 及其擴展表[8, 10, 55-56]設計 BCI 系統滿意度評價表,如表 3 所示,由用戶分別對舒適度、尺寸、易用性、有效性、易安裝調整性、安全性、服務質量、重量、可靠性、實時性(快速性)、易學性和美學性進行評價,評價分為非常滿意、滿意、一般、不滿意、非常不滿意五個等級。其中尺寸和重量與 BCI 的便攜性相關。

表 3 中 13~16 項(醫療人員提供 BCI 設備專業服務、BCI 設備的耐久性、BCI 設備的維修服務和 BCI 設備后續咨詢與追蹤服務)可用于用戶使用的最終 BCI 產品的評價指標,這 4 個指標不足以在研發過程中評價 BCI 控制應用[10]。表 3 中 1~12 項可用于圖 5 中的 BCI 滿意度評價環節[8, 10],1~16 項可對用戶使用 BCI 產品的整體滿意度進行評價。需要注意的是:① BCI 系統滿意度評價表在具體應用中可結合定量評價方法,用戶對表 3 中第 4、9、10 項的主觀評價需要研發人員與準確率、失效率、平均故障間隔時間和 ITR 等定量指標相結合,具體見討論部分;② 對用于臨床的 BCI 設備,BCI 設備生產商、醫療人員和 BCI 用戶之間需要交互;對于非臨床的 BCI 設備,BCI 設備生產商、銷售商和 BCI 用戶之間也需要交互。

BCI 系統滿意度評價表項目較多且用時較長,不便在快速原型研發迭代過程中對不同用戶試用 BCI 原型完成不同任務(同一個 BCI 產品完成不同功能的任務)時評價滿意度。為此,可采用簡單快速的 VAS 來評價用戶使用 BCI 設備的滿意度,如表 4 所示[5-6, 10],表中不同用戶在操控 BCI 完成不同任務時的滿意度范圍從“不滿意(1)”到“絕對滿意(10)”。

上述量表 2~4 不包含對用戶操控 BCI 系統的腦力負荷評價,然而,BCI 系統是直接由用戶的腦信號控制的,用戶在使用 BCI 時需要承受一定的腦力負荷,令用戶滿意的 BCI 系統應該使用戶承受較小的腦力負荷,以提高用戶的體驗感和滿意度。因此,在以人為中心的 BCI 設計和評價方法中,需要評價用戶操控 BCI 的腦力負荷,我們采用美國航空航天局任務負荷指數量表(NASA task load index,NASA-TLX)來評估用戶的主觀工作負荷,如表 5 所示。在表 5 中,用戶操控 BCI 的腦力負荷評價包含 6 個維度:腦力(心理)需求、體力(生理)需求、時間需求、努力程度、績效(性能)水平以及挫敗程度[5-6, 8, 57-58]。

通過圖 5 的 BCI 快速原型開發以及表 2~5 的評價,可得到一個最符合 BCI 用戶要求的模型,進而生產出最終產品并交付給最終 BCI 用戶。在 BCI 產品使用過程對用戶進行隨訪,請其發表評論,說出日常使用中不滿意的原因,以便后續 BCI 產品的改進或升級研發。

到目前為止,已有研究對 BCI 產品使用過程中的用戶隨訪顯示[8-10]:① 對所測試的幾乎所有 BCI 應用,用戶反映 BCI 硬件和軟件的安裝和設置,特別是帶有凝膠的電極帽,是 BCI 日常使用的主要障礙,準備工作花費了太多時間,而且技術性很強(需要 BCI 專業技術人員的大量支持和維護);② 用戶反映與其在日常生活中用于交流和互動的傳統輔助設備相比,BCI 速度太慢,進行真正的交流或拼寫更長的句子/文本花費的時間太長;③ 用戶反映使用 BCI 需要不斷的訓練,MI-BCI 訓練花費時間太長,SSVEP-BCI 和 P300-BCI 刺激使人疲勞;④ 用戶反映在公眾場合使用 BCI,由于設備太大且引人注目,會感到不舒服,用戶認為腦電帽電極應該更少,放大器應該更小,如果能夠超微型和超輕會更好。總之,用戶認為 BCI 的操控應該是輕松、愉快、舒適,而不是沮喪和疲勞。

2 BCI 人因工程要求 BCI 系統智能化

2.1 BCI 系統的智能化

如前面所述,BCI 旨在直接用人的思維意圖與外部世界進行通信和控制,但這并不意味著就是智能的腦機交互。目前,BCI 并不智能,甚至有些笨拙,這與 BCI 用戶并不匹配,降低了用戶操控 BCI 的成效感,嚴重影響了 BCI 用戶的體驗感和滿意度,難以滿足 BCI 人因工程要求的以人為中心的設計理念。因此,BCI 系統的智能化是 BCI 人因工程的必然要求。基于以上考慮,需要把適當的 AI 新技術引入 BCI 系統,賦予 BCI 系統一定程度的智能,期望增強 BCI 系統的可用性。

圖 6 為 BCI 與 AI 的關系示意圖。圖 6a 表示 BCI 與 AI 并行發展,是二者早期的一個關系;圖 6b 表示 BCI 與 AI 有交叉的發展階段,一個典型應用是 1.3.1 節中提到的共享控制的輪椅(由腦信號控制方向,智能環境識別技術實現輪椅自動避障),BCI 和 AI 分別負責兩個功能,彼此獨立又彼此合作[5-6];圖 6c 表示把 AI 引入 BCI 中,典型應用是把深度學習等機器學習算法引入 BCI 系統;圖 6d 表示把 BCI 引入 AI 中,典型應用是把 BCI 作為某個 AI 系統的輸入通道[5-6, 59-60]。隨著 BCI 與 AI 的進一步發展,二者交叉融合,可以通過 AI 增強 BCI 的智能化。智能化的 BCI 系統應該能夠智能感知 BCI 用戶狀態及外周環境的信息,并能對這些信息進行理解和整合,進而進行判斷和推理。

圖6

BCI 與 AI 的關系示意圖

圖6

BCI 與 AI 的關系示意圖

a. BCI 與 AI 并行發展;b. BCI 與 AI 交叉發展;c. 把 AI 引入 BCI 中;d. 把 BCI 引入 AI 中

Figure6. Schematic diagram of relationship between BCI and AIa. BCI and AI develop in parallel; b. cross development of BCI and AI; c. introducing AI into BCI; d. bring BCI into AI

一些增強 BCI 智能化的可能方法:① 可以考慮把基于深度學習的智能環境識別技術引入 BCI 系統,并與 BCI 系統相融合,深度學習可以對復雜環境中多目標相關的大數據進行學習和識別,能夠增強 BCI 系統對環境的適應性。還可以考慮把其他最新的計算機視覺技術與 BCI 系統相結合[61],以增強 BCI 系統對環境的感知能力。② 可以將虛擬現實/增強現實技術與 BCI 系統相融合[62-63],以增加 BCI 用戶的沉浸感,提高他們的體驗感。③ 也可以考慮把最新的神經反饋技術與 BCI 系統相結合,促進操控 BCI 的腦區可塑性,幫助 BCI 用戶學會控制或調節腦波節律的效率,進一步增加 BCI 用戶的沉浸感[64]。④ 可采用新的智能機器學習算法處理腦信號并解碼用戶意圖以及監測用戶狀態,如遷移學習和強化學習等[65]。⑤ 未來的 BCI 應用是一個智能系統,與 BCI 通信和控制的設備應具有適當的智能并有與 BCI 通信的通用接口。

2.2 人腦、BCI 與 AI 的關系及 BCI 的發展趨勢

BCI 系統是直接由人腦控制的,智能化的 BCI 需要引入 AI,BCI 為人腦智能(生物智能)和 AI(機器智能)架起了一座橋梁[66],如圖 7 所示。通過 BCI 可能把人的智能與機器的智能融合起來,從而實現腦機智能融合,并可能賦予機器一定的情感,開辟受認知與神經科學啟發的 AI 研究。

圖7

人腦、BCI 和 AI 的關系示意圖

Figure7.

Schematic diagram of brain, BCI and AI

圖7

人腦、BCI 和 AI 的關系示意圖

Figure7.

Schematic diagram of brain, BCI and AI

圖 8 為 BCI 發展趨勢的示意圖,腦機智能融合可能是 BCI 發展的高級階段,將更加體現 BCI 人因工程的理念和方法。

圖8

腦機接口發展的趨勢及其高級階段——腦機智能融合

Figure8.

The development trend of BCI and its advanced stage– BCI integration

圖8

腦機接口發展的趨勢及其高級階段——腦機智能融合

Figure8.

The development trend of BCI and its advanced stage– BCI integration

3 BCI 人因工程的其他重要事項

3.1 BCI 研發的醫學倫理

BCI 研發的目的是進一步提高人類的生活質量,體現了以人為中心的目標。因此,在 BCI 相關項目申請和實施過程中、BCI 相關產品的研發過程中以及 BCI 商品銷售和使用過程中,為確保動物和人的生命安全,要求進行醫學倫理等相關論證,并遵守論證的要求,避免反人類的 BCI 研發。

BCI 技術的研發無論是“腦控技術”還是“控腦技術”,其目的均是提供可選的新型人機交互方式,為人類服務,而不是損害人類的利益[1-2, 5-6]。所謂的“腦控受害者”或“控腦入侵”等都不是人類愿意接受的,也不是科學研究的目的,科學界和政府應該達成一致意見,制定相應的規則、法規或法律來規范和約束研究者和使用者的行為。

除此而外,也應該對社會各界進行正確的 BCI 技術科普和引導,使他們對 BCI 技術研究的目的有正確的認識,同時對 BCI 研究的現狀和未來趨勢有一定了解,從而消除社會公眾的誤解,以提高社會認知心理水平,最后使 BCI 研究界、政府和社會各界取得共識。

3.2 BCI 產品用于治療和康復的相關醫療器械注冊證和生產許可證以及市場準入

BCI 相關產品是直接用人的腦信號進行操控和使用,并且為人服務,因此,該類產品具有獨特性。BCI 人因工程要求以人為中心設計和研發 BCI 產品,首先必須確保 BCI 產品的安全性,然后確保其有效性,特別是 BCI 相關產品用于治療和康復時。

用于治療和康復的 BCI 產品作為一種醫療器械投入市場需要符合各國的標準,獲得所在國家的許可認證。例如,中國市場需要獲得國家藥品監督管理局(National Medical Products Administration,NMPA)的醫療器械注冊證和生產許可證,如果還想開發國外市場,如歐洲市場,需要獲得歐盟的 CE 認證,如果是美國市場,則需要獲得美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)的認證。此外,在這類 BCI 產品投入市場時,需要遵守各國政府制定的市場準入法則,以維護持續健康的市場環境。

目前,BCI 相關產品的醫療器械注冊申請和審核過程周期長,較難取得。對于非植入式 BCI 產品,主要是該類產品的有效性尚存在問題,需要科學精準的效果評價指標;對于植入式 BCI 產品,主要是該類產品的安全性尚存在問題,需要確保安全性的技術,必須經過縝密的臨床試驗。

3.3 BCI 相關醫療產品用于治療和康復的醫保報銷政策

目前,BCI 相關醫療產品用于治療和康復的費用可能較高,會給患者及家庭帶來經濟負擔,反過來也會影響該類產品的推廣應用,為體現以人為本的服務理念,需要社會保障政策把 BCI 用于治療和康復的費用納入醫保,以減輕患者的經濟壓力。否則,由于費用較昂貴,患者可能不愿意接受 BCI 的治療。

4 BCI 的應用前景和商業價值

BCI 是一種新型的變革性人機交互,旨在進一步提高疾病或殘障人士以及健康個體的生活質量。在過去幾年里,隨著 BCI 技術的發展,新成立的與 BCI 相關的公司數量逐年增加,方興未艾,投入 BCI 轉化的資金也不斷增加。然而,這些公司面臨著創業艱難和 BCI 產品難以落地等問題,與助殘、防治與康復或進一步提高正常人生活質量的其他輔助技術相比,目前其市場容量較小,根本原因是 BCI 技術成熟度尚未能夠滿足用戶的需求,特別是尚未達到用戶的滿意度,用戶體驗感需要大大提高。為緩解這些問題,同時開拓潛在的用戶群體,需要充分考慮 BCI 人因工程,把 BCI 人因工程的理念和方法引入 BCI 設計和評價中,形成以人為中心的 BCI 設計和評價方法。

隨著 BCI 技術的不斷發展和 BCI 人因工程的引入,BCI 產品會逐步滿足用戶的需求,在此基礎上將其成本降低,價格為用戶所接受,達到用戶的總體滿意度,那么 BCI 相關產品將具有較大的市場容量,甚至有望在許多行業或人們的日常生活中廣泛應用。

如果將 AI 引入 BCI,使 BCI 與 AI 相結合,具有較高智能化的 BCI(智能腦機交互)將會有更廣闊的應用前景,甚至可以獲得普適的 BCI 應用[1-2],因此,從長遠來看,智能化 BCI 具有極大的應用前景和商業價值。

5 討論

對于試圖商業化的 BCI 系統,究竟應該由 BCI 研發人員從技術上定量或客觀評價 BCI 的性能,還是應該由潛在 BCI 用戶從使用的滿意度去定性或主觀評價 BCI 產品呢?可能最合適的方法是既要從 BCI 專業的角度去定量和客觀評價 BCI 系統的性能,更要從最終用戶的角度去評價 BCI 產品使用的滿意度,將二者結合起來。

當然,本文主要闡述 BCI 人因工程——以人為中心的設計和評價方法,側重從用戶的角度去評價 BCI 系統,會帶有用戶個人的主觀意見。實際上,用戶對 BCI系統的滿意度評價與許多定量指標直接和間接相關,例如,只有當 BCI 系統的失效率較低、平均故障間隔時間較長以及準確率和 ITR 較高時,用戶才會對表 3 中第 4、9、10 項滿意,使 BCI系統的總體滿意度達到一個較好的結果。

誠然,大多數用戶往往不具有 BCI 專業知識,其評價結果可能會受到 BCI 研發人員的質疑,這需要研發人員把相應定量指標與用戶評價相結合,以避免評價的偏見性或偶然性。實際上,圖 5 所示的 BCI 快速原型研發方法,已包含了 BCI 研發人員的技術角度和潛在 BCI 用戶的滿意度,是一個不斷完善的迭代過程。上面提到的 BCI 定量指標,具體計算方法如下。

準確率是 BCI 研發中最常用的評價指標,其計算如式(1)所示:

|

式中 H 表示正確的試驗次數,N 表示總試驗次數。

ITR 是 BCI 研發中另一個常用的指標,指在單位時間(如一分鐘)內系統傳輸的信息量,其計算如式(2)所示:

|

式中 N 表示目標數量,P 表示準確率,T 表示輸出一個指令所需的時間。

除了上述準確率和信息傳輸率外,一些 BCI 研發還采用失效率和平均故障間隔時間作為額外評價指標。失效率(故障率)是指工作到某一時刻尚未失效的產品,在該時刻后,單位時間內發生失效的概率。通常情況下,所謂失效率是指平均失效率,以 λ 表示,其計算如式(3)所示:

|

式中 M 表示工作時間內出現故障的產品數,N 表示產品總數,Δt 表示工作時間。

平均故障間隔時間反映了產品的時間質量,是體現產品在規定時間內保持功能的一種能力,其計算如式(4)所示:

|

式中 λ 表示平均失效率。

值得注意的是,BCI 技術在不斷發展中,不同應用領域的 BCI 產品關注點差異較大。因此,為了設計用戶滿意度高的 BCI 產品,除了本文建議的評估指標外,還可以采用任何其他有效的方法進行評價。

6 總結

雖然 BCI 研究發展迅速,取得了許多重要的進展,但目前 BCI 產品難以落地,用戶使用 BCI 系統的體驗感和滿意度仍然達不到其要求。為緩解此問題,需要充分考慮 BCI 人因工程,執行以人為中心的設計和評價方法。本文從 BCI 的目標出發,以人為中心,提出 BCI 人因工程的目標,詳細論述了 BCI 人因工程要素以及以人為中心的 BCI 設計和評價方法。此外,還提出了 BCI 人因工程的另外一個重要方面——BCI 系統的智能化。最后,概述了 BCI 人因工程的其他事項,介紹了 BCI 的應用前景和商業價值。期望本文論述的 BCI 人因工程理念和方法對縮小研究與實際應用之間的差距起到一定的作用。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。