目前研究力學因素對細胞行為的影響很大程度上依賴于離體實驗,基于此本文研制了一種具有較大均勻應變區域的培養室,其中含有以直線電機為動力,頻率高達20 Hz的細胞拉伸加載裝置,可對細胞施加力學作用。本文以應變均勻為目標,基底厚度為變量,利用有限元技術對傳統培養室的基板底部進行優化,最后構建了切面為“M”型結構的新型培養室三維模型,并采用三維數字圖像相關法(3D-DIC)檢測應變場和位移場的分布,以驗證數值模擬結果。實驗結果表明,新型細胞培養室增大了應變加載的準確性和均勻區域,較優化前提高了49.13%~52.45%。另外,利用該新型培養室初步研究了在同一應變、不同加載時間下舌鱗癌細胞的形態變化。綜上,本文構建的新型細胞培養室結合了以往技術的優點,可傳遞均勻精準的應變,以便用于廣泛的細胞機械生物學研究。

引用本文: 王紫琪, 高麗蘭, 呂林蔚, 王鑫, 張春秋. 具有較大均勻應變區域貼壁細胞力學加載培養室的研制. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(5): 997-1004. doi: 10.7507/1001-5515.202204008 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

人體內細胞會受到各種力學激勵,并在不同的時間和空間尺度上對力學激勵做出反應[1-4]。目前,已有一些研究證明了力學激勵是如何影響骨吸收和形成[5-6]、器官形態發生[7]、骨骼肌分化以及中樞神經系統發育的[8-9]。由于體內環境的復雜性,多數研究依賴于使用體外系統來研究細胞對機械刺激的反應,其目的是在更可控的細胞培養系統中構建能產生機械轉導所需的條件[10-14]。上述系統組成主要包括驅動、傳遞、培養室等部分[15-18],其中接種細胞的培養室成為近些年的重點研究課題。細胞培養室的材料多為硅膠,透明度高、拉伸延展性好。將細胞接種在單一的硅膠膜上,或接種在具有定位孔的硅膠小室里,可為細胞提供適宜的生存環境。目前國內外實驗室常用的細胞培養室中,硅膠膜的形狀主要為圓形或矩形[19-22],厚度均勻,尺寸各有不同。此類細胞培養系統,由于體外加載裝置中培養室與夾具連接,因此實際上機械力并沒有直接施加到細胞本身,而是通過硅膠膜將機械刺激傳遞至細胞,一旦硅膠膜變形不均勻就會導致實驗中應變場量化誤差較大,從而無法獲得準確的應變條件[23-24]。

因此,本文研制了具有較大均勻應變區域的細胞培養室,搭載自行設計的細胞拉伸加載裝置,預期可以將單軸表面應變傳遞給彈性基底膜上的貼壁細胞。本文采用三維數字圖像相關法(three dimensional-digital image correlation,3D-DIC)檢測培養室中應變場和位移場的分布,以驗證該新型培養室的有效性和實用性。這種培養室結合了以往技術的優點,制造簡單,應變均勻性好,可為貼壁細胞的生物力學研究及相關研究人員提供更便利和客觀的實驗基礎。

1 模型與方法

1.1 細胞拉伸加載裝置

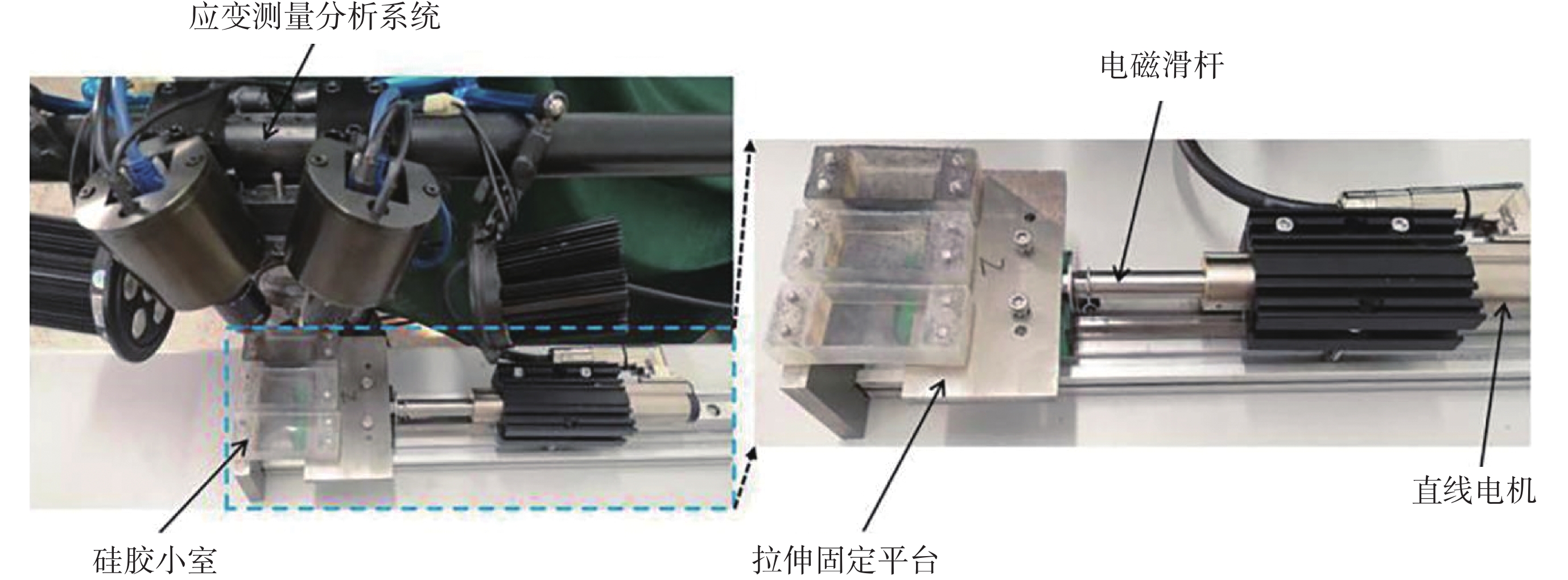

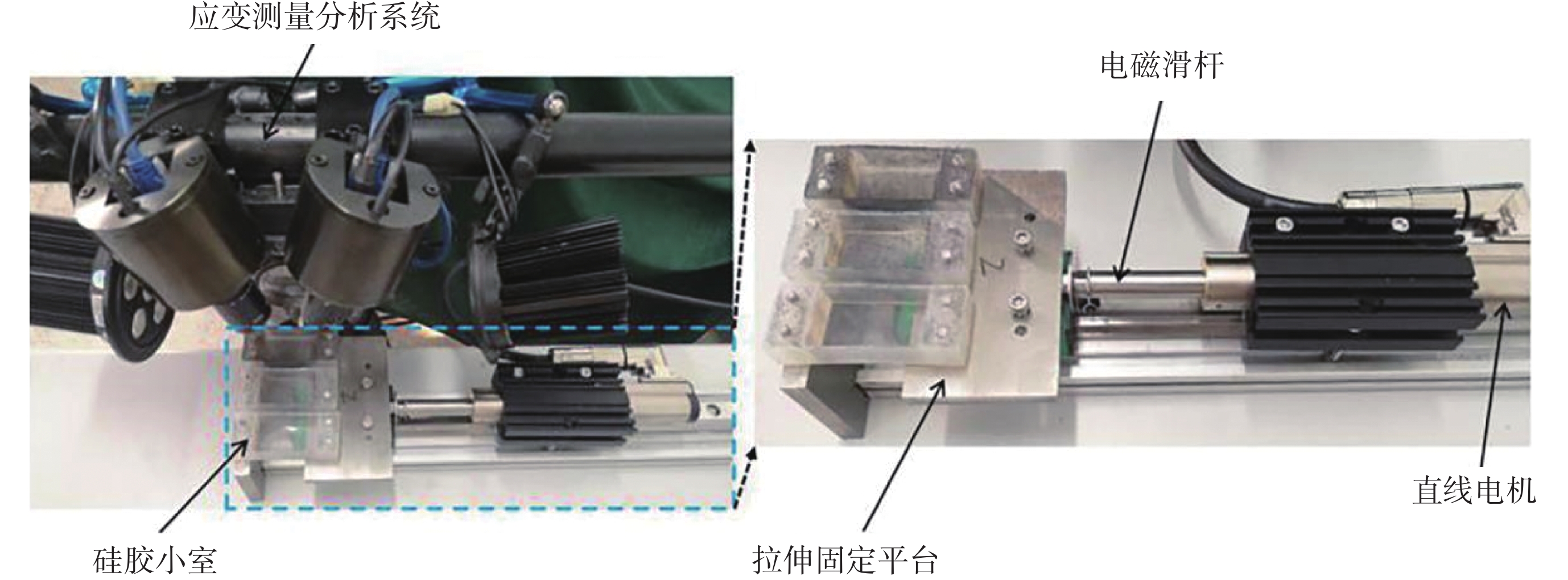

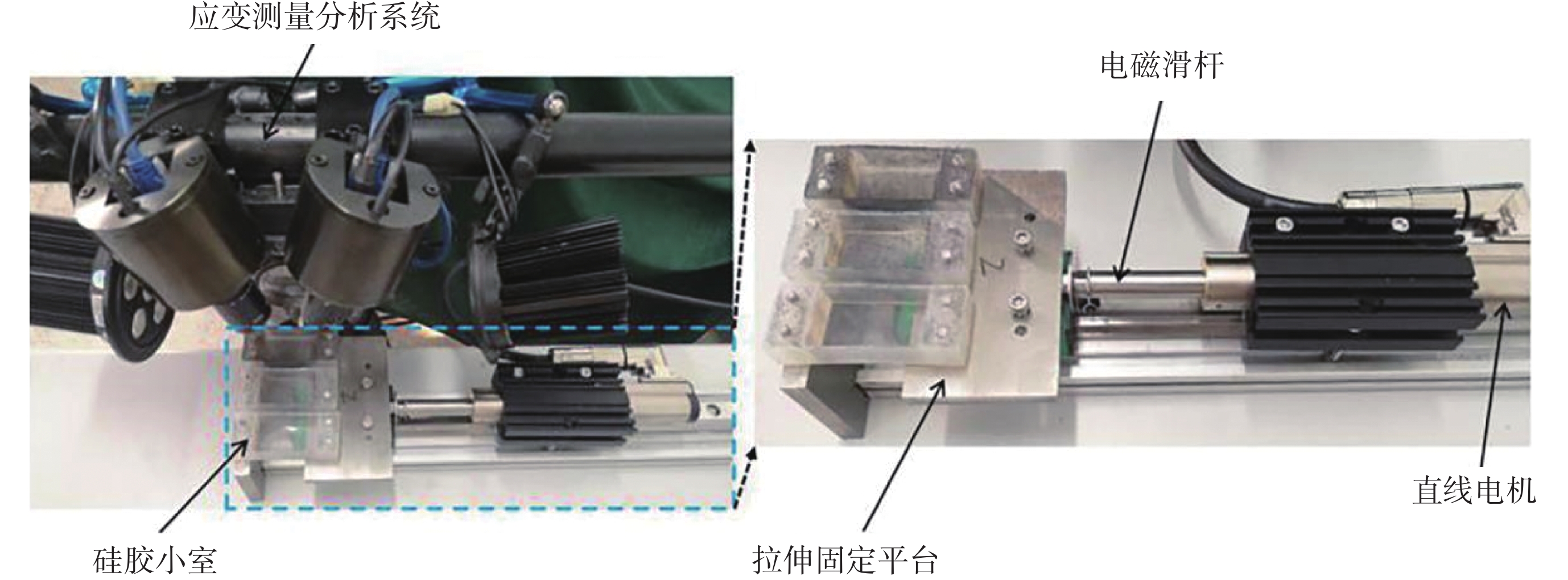

本文所設計的細胞單軸拉伸裝置共分為四個部分:電機驅動模塊、移動滑塊與導軌、細胞培養硅膠小室和3D-DIC實時應變測量系統。如圖1所示,在電機控制軟件LinMot-Talk 6.9(NTI AG,瑞士)中可對直線電機的運動參數進行設置,電機的最大行程為780 mm,最大速度可達到5.9 m/s,最大頻率為20 Hz。裝置中的硅膠小室為實驗室自行制作。拉伸與固定平臺材料選用316不銹白鋼,預防腐蝕的發生。實驗應變測量選用XTDIC三維全場應變測量分析系統(XTDIC-CONST-SD,新拓三維技術(深圳)有限公司,中國),配備兩臺高精度攝像頭,實現三維環境的應變場和位移場的測量。

圖1

細胞單軸拉伸裝置

Figure1.

Cell uniaxial stretching device

圖1

細胞單軸拉伸裝置

Figure1.

Cell uniaxial stretching device

1.2 培養室有限元優化設計

為了提高培養室基板加載的應變均勻性,本文使用有限元分析軟件Abaqus 6.14(SIMULIA,法國)中托斯卡(Tosca)非參數形狀優化方法改變培養室中基底膜的結構[25-26]。該方法的原理是在迭代循環中對指定零件表面的節點進行移動,重置既定區域的表面節點位置,直至此區域的目標數值為常數,以減小局部應力集中同時提高應變應力均勻化。優化過程遵循有限元分析步驟[27],分為前處理與后處理,持續的優化迭代可實現目標變量,優化問題中數學模型定義計算如式(1)所示:

|

其中,ψi為設計響應,U(x)是設計變量x的函數,ψi*是設計響應的約束值,Φmin是目標函數的最小值,N為設計響應的數量,Wi為每個設計響應ψi的權重值,通常情況下,默認權重值為1.0。φiref為一個參考值,形狀優化下由優化模塊自動計算得到。Ki(x)是設計變量x的函數,Ki*為恒大的值,如制造約束值。

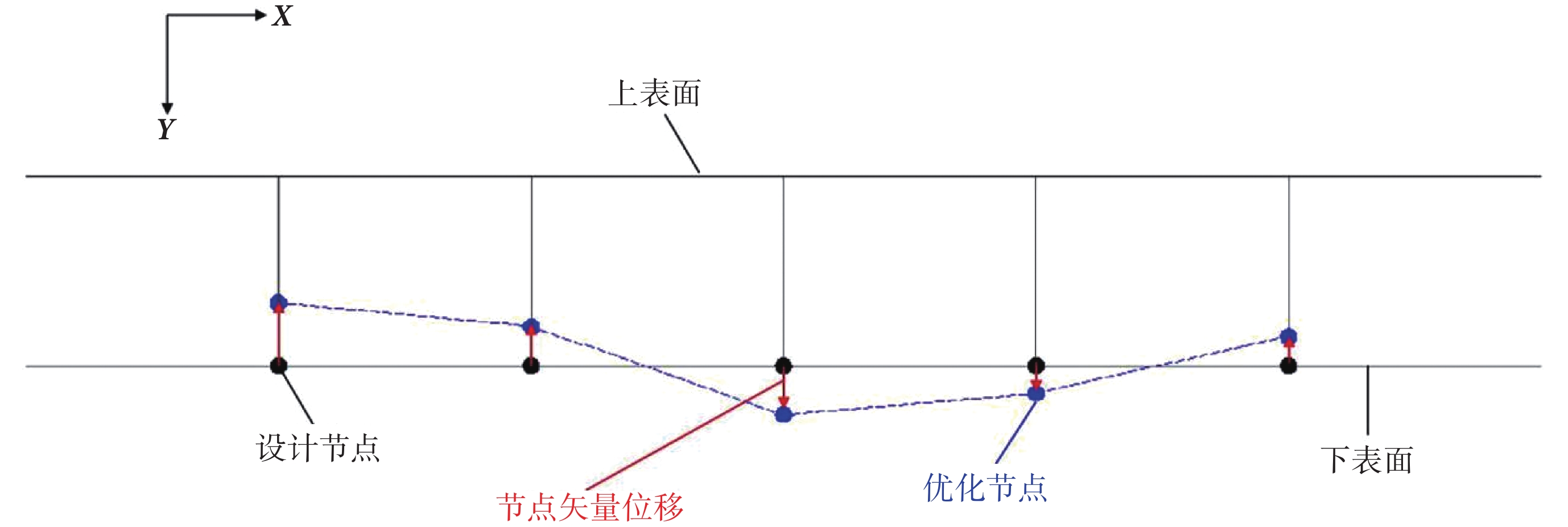

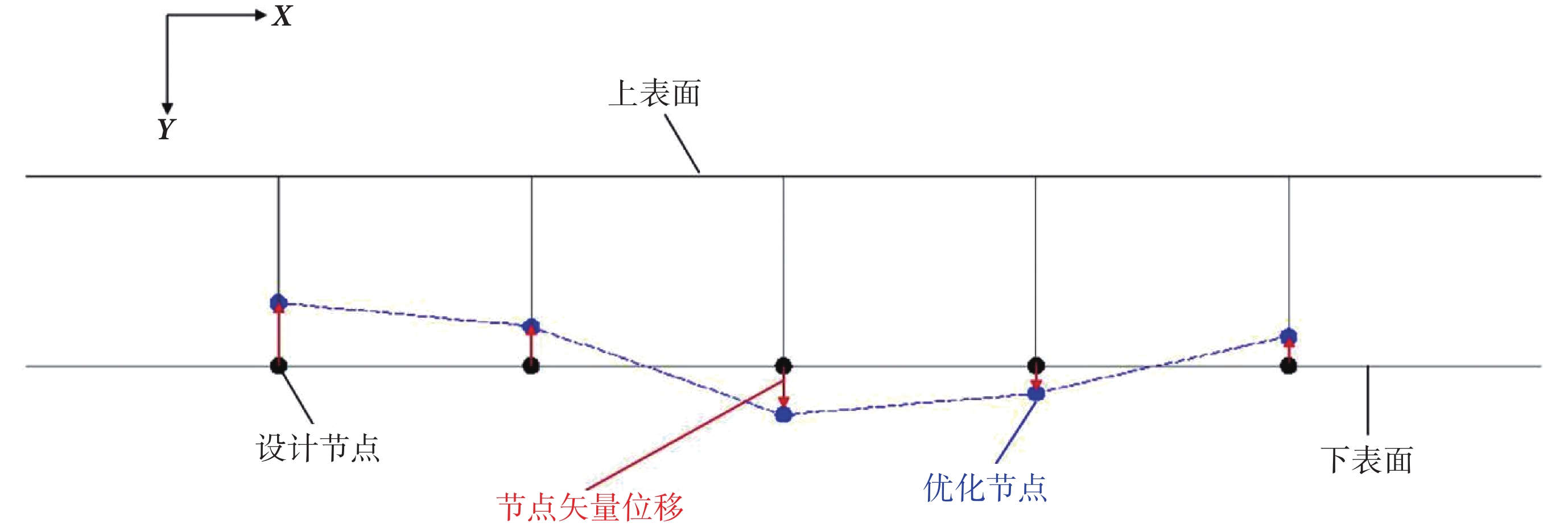

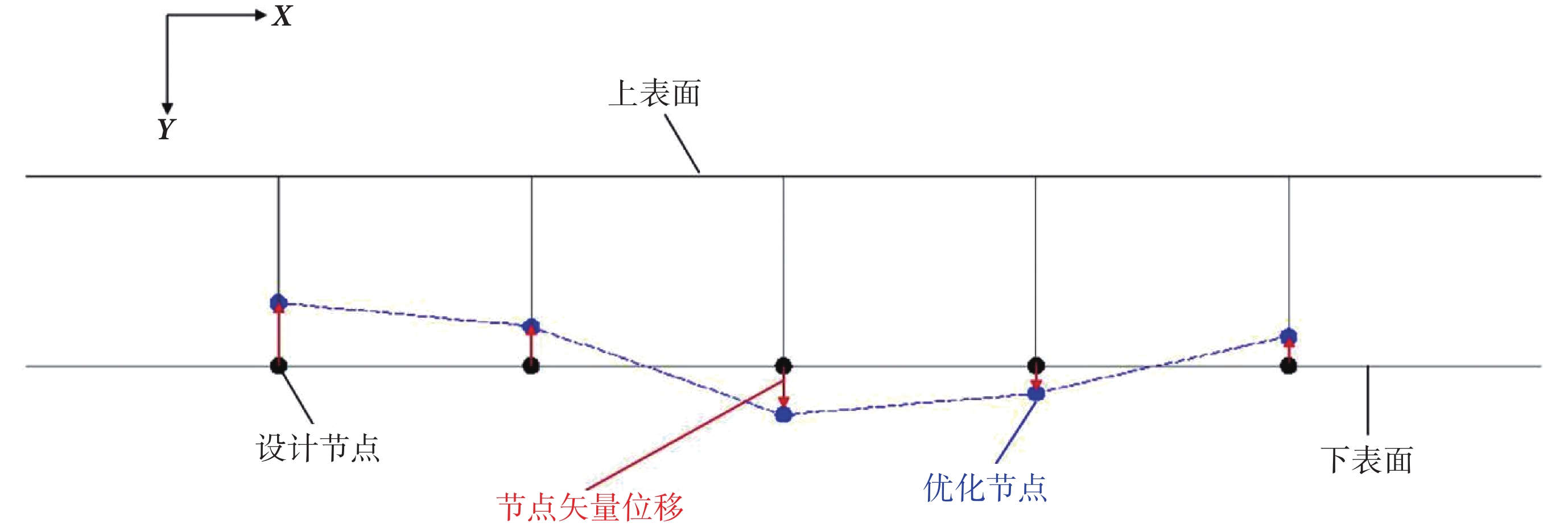

選擇硅膠小室基板為設計響應區域,基板的下表面為優化區域,變量為彈性應變,目標函數的參考數值是預定的應變數值。如圖2所示,上表面保持不變,下表面節點作為優化節點,位移矢量代表優化前后節點變化的距離和方向,一旦設計響應(此時為應變)大于參考值,節點沿Y的負方向增長,否則節點沿Y的正方向增長,共經歷10次循環迭代。

圖2

設計節點更新策略

Figure2.

Design node update strategy

圖2

設計節點更新策略

Figure2.

Design node update strategy

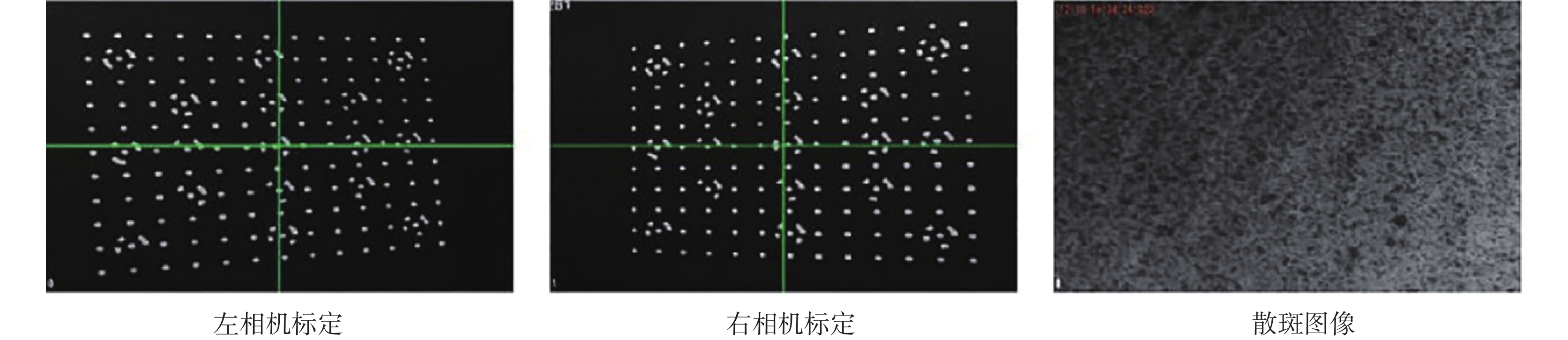

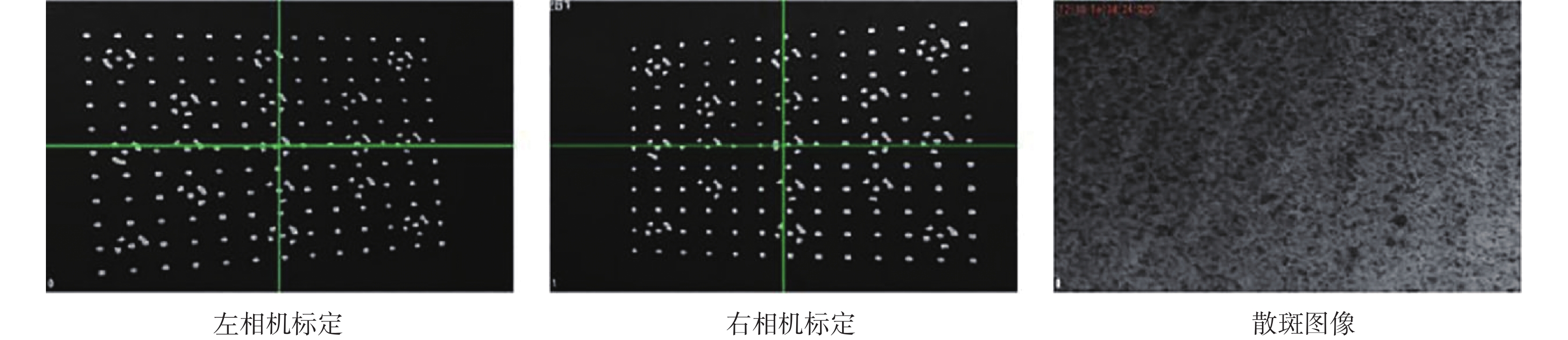

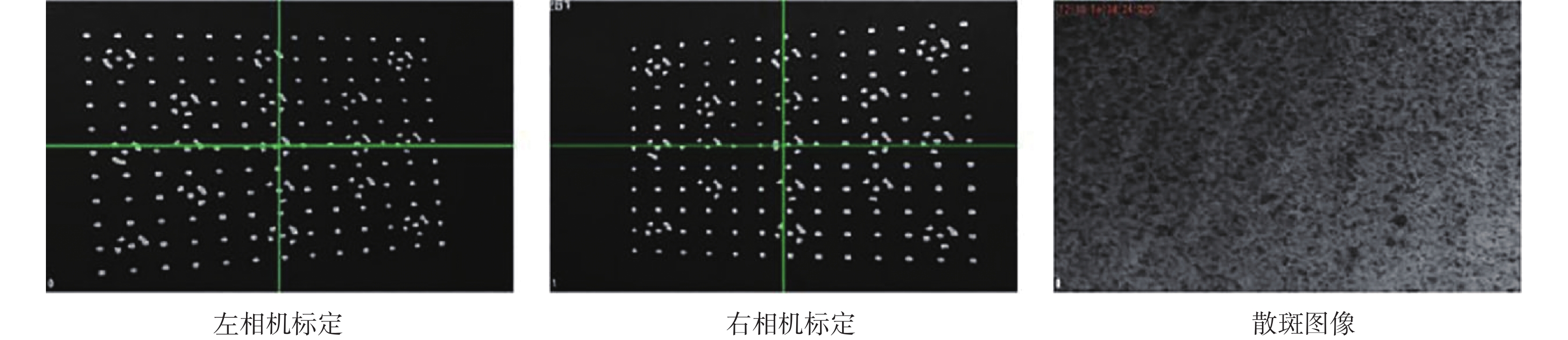

1.3 3D-DIC技術

3D-DIC是一種非接觸式全場應變測量的工具,進行三維數字圖像實驗前應先對標定板進行標定[28],目的是確定試件在三維空間中的位置與坐標,為全場應變測量打下基礎。如圖3所示,左、右相機標定的照片中綠色十字線代表相機中心線,作用是校準雙目鏡頭,保證其拍到相同的區域,注意盡量讓標定板上的中心點與中心線交點重合,可以增強空間定位的準確性。其次制造散斑點的過程尤為重要,為了準確跟蹤標記,標記字段必須具有非重復性和高對比度模式。使用無反光效果的啞光黑噴漆均勻噴涂在硅膠小室彈性基底膜的上表面,散斑圖像中要保證黑斑的清晰性,否則標記樣品的識別會出現聚集化、網格移位等問題。

圖3

3D-DIC標定與散斑

Figure3.

3D-DIC calibration and speckle

圖3

3D-DIC標定與散斑

Figure3.

3D-DIC calibration and speckle

1.4 舌鱗癌細胞加載實驗

利用該體外貼壁細胞應變加載裝置,對硅橡膠小室內的舌鱗癌細胞SCC15加載拉伸力,誘導0.5%機械應變刺激,頻率為0.1 Hz,連續加載8 h;加載結束后,將小室從培養箱內取出,用磷酸緩沖鹽溶液(phosphate buffer saline,PBS)漂洗兩次并吸凈小室內液體后,用4%多聚甲醛4 ℃固定15 min。使用0.5%結晶紫于室溫染色30 min并用PBS漂洗去除浮色。置于正置熒光顯微鏡下采集細胞圖像。本實驗所用舌鱗癌細胞SCC15來源為天津市口腔功能重建重點實驗室傳代保存。

2 結果

2.1 傳統小室與新型培養室數值計算結果對比

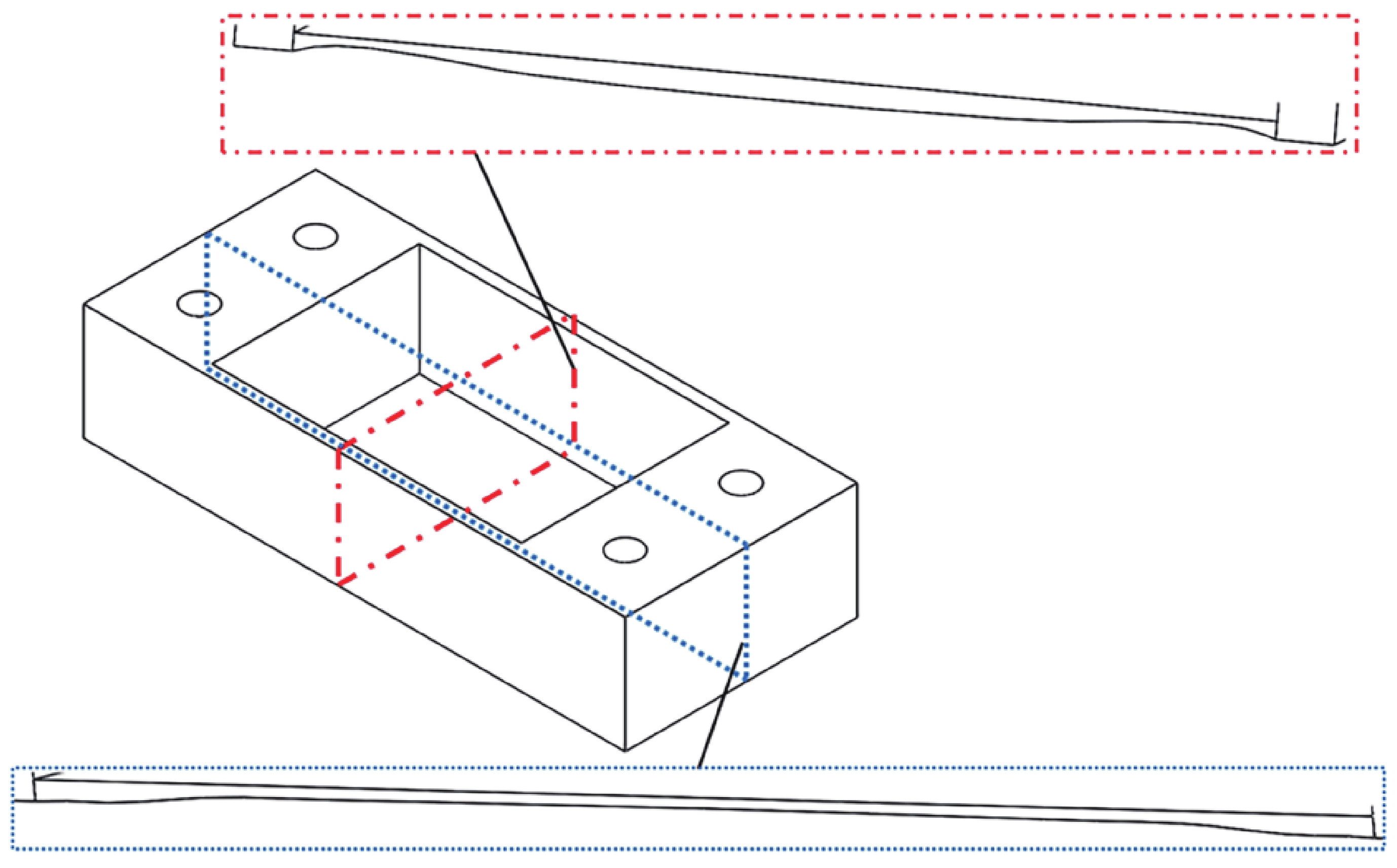

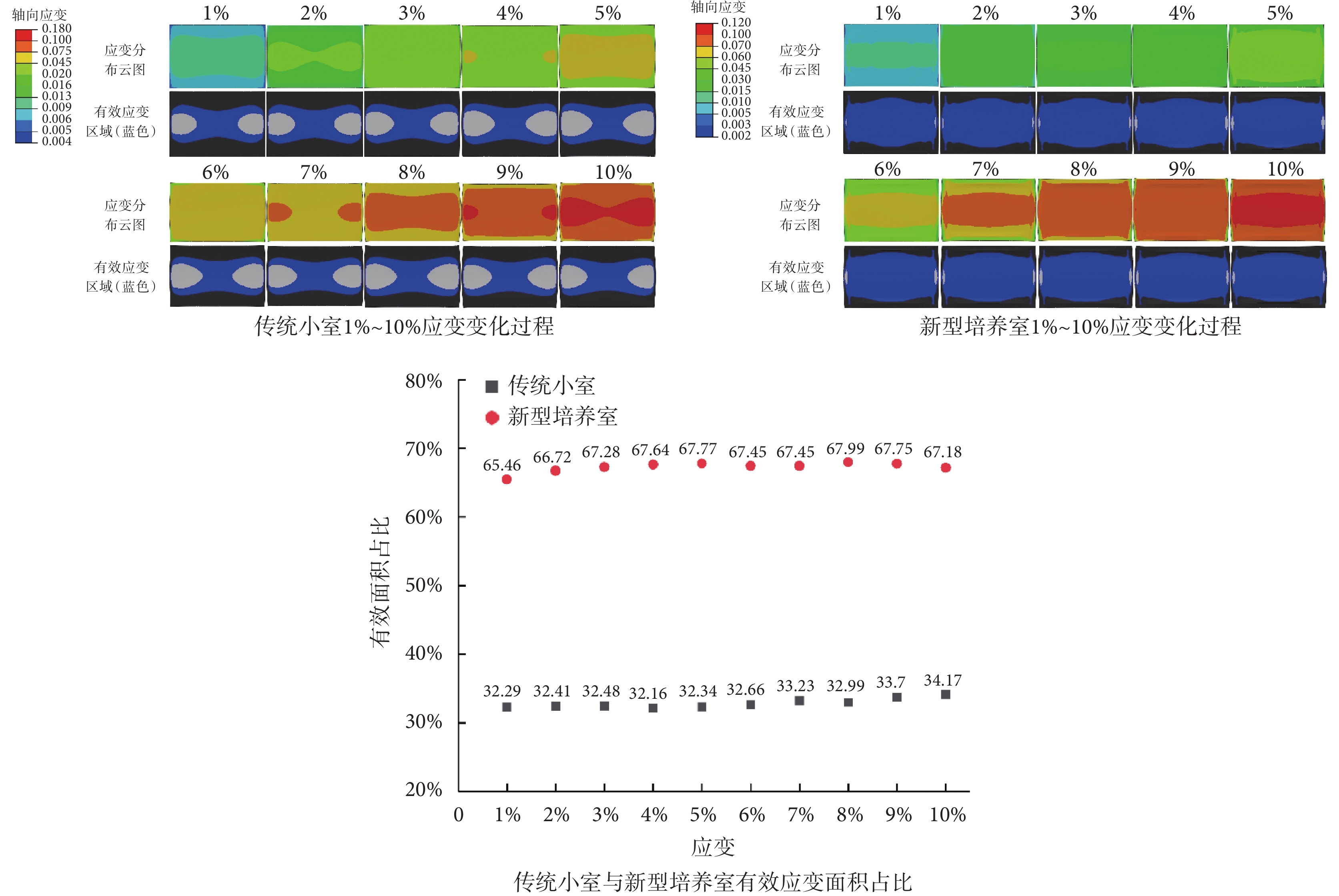

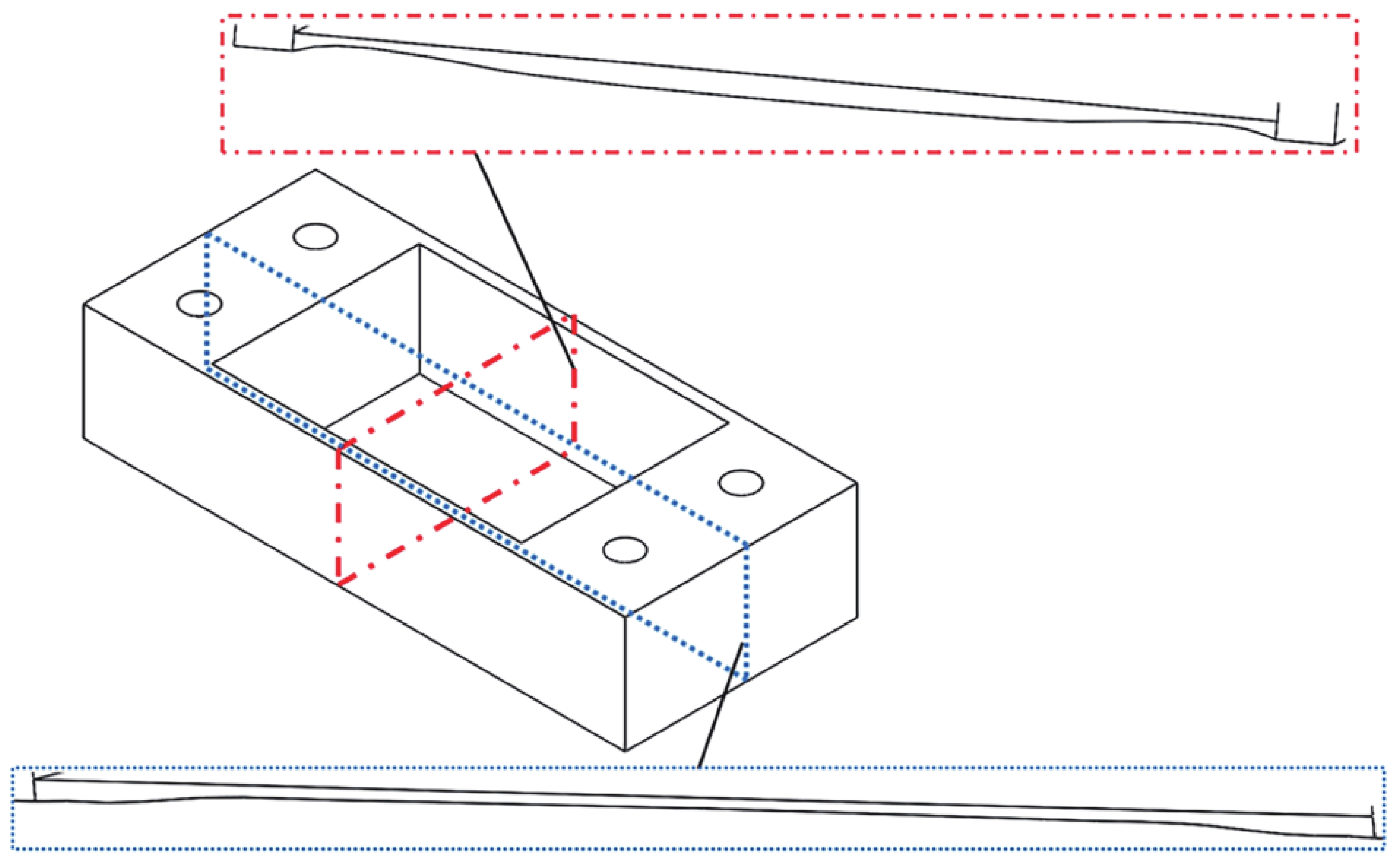

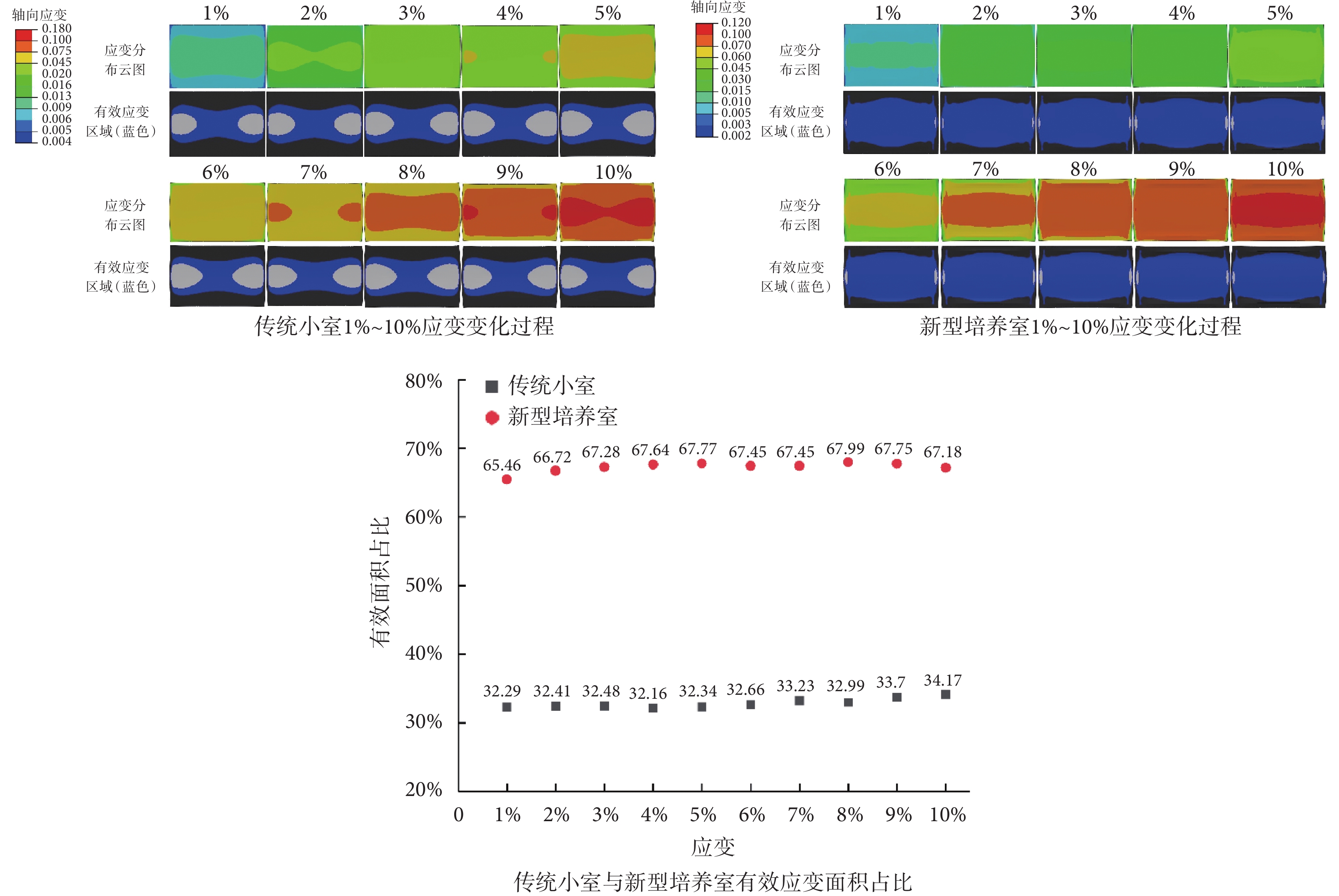

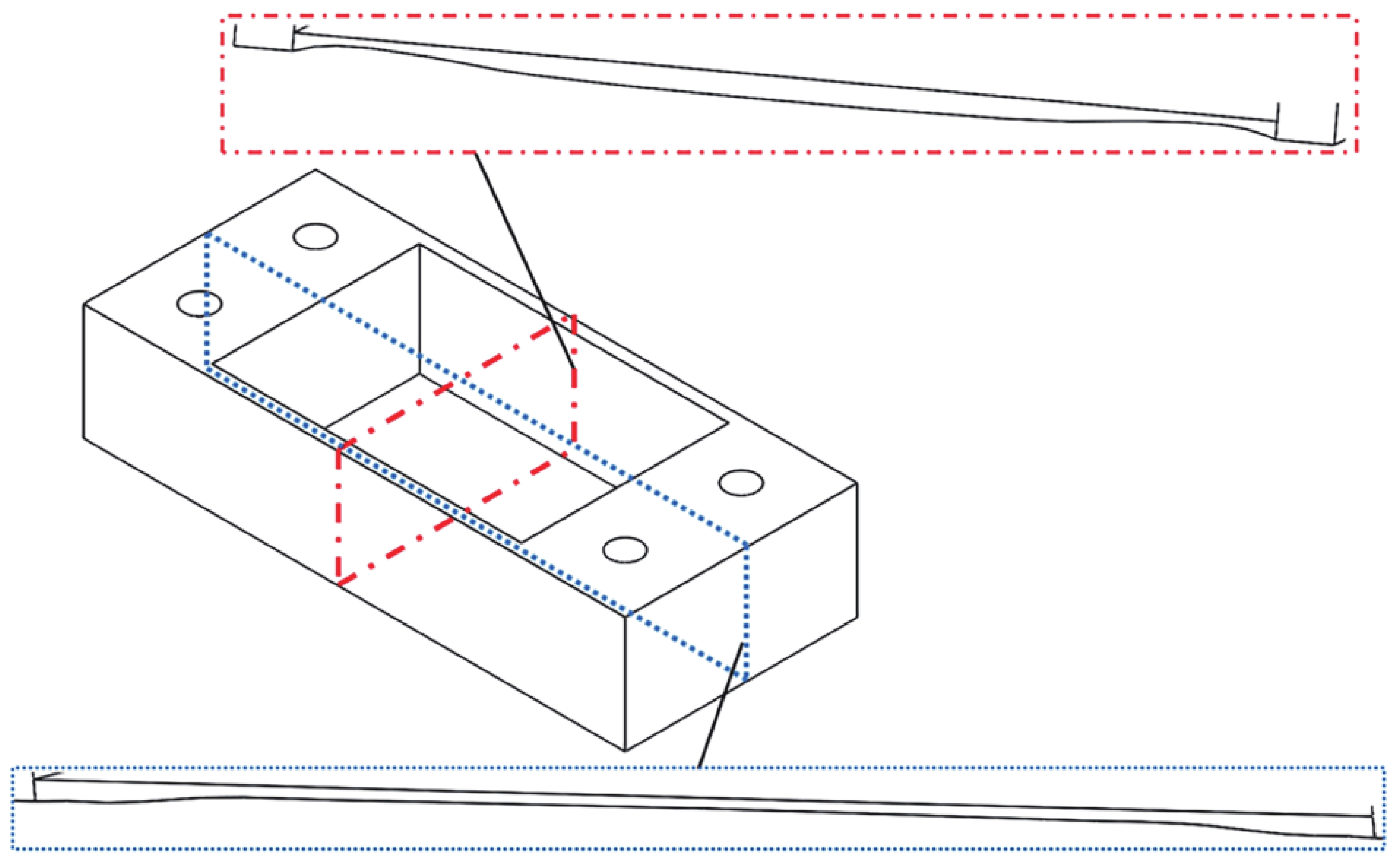

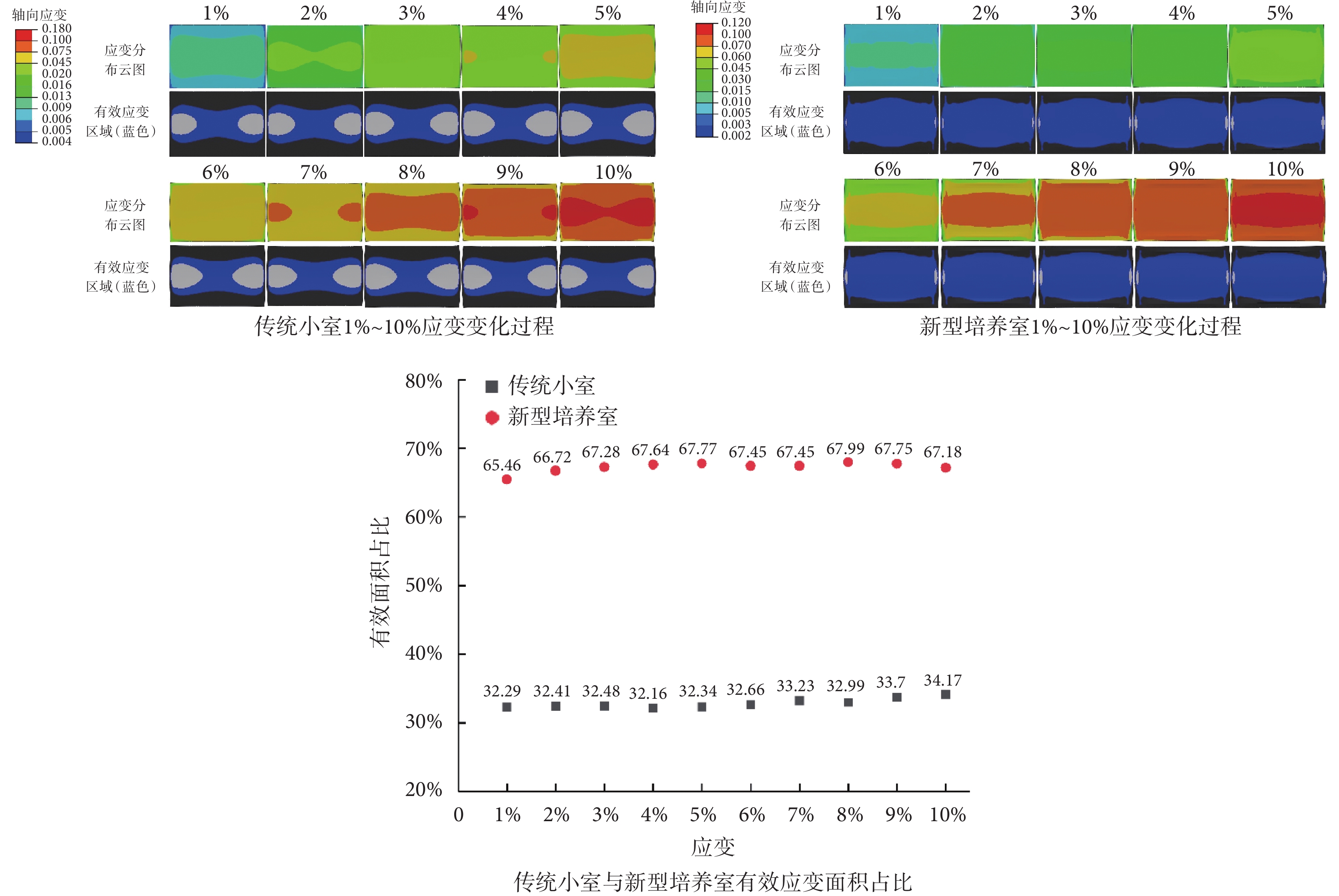

本研究通過有限元數值模擬得出傳統小室與新型培養室應變場的分布,采用面積占比法來描述應變的均勻性。經本研究優化后的培養室結構及培養室基板底部“M”型結構的剖面如圖4所示,其中紅色和藍色虛線框內分別是小室徑向和軸向斷面的基板結構,不同應變下硅膠小室彈性基底膜的厚度變化趨勢類同,即從彈性基底膜中央向室壁的厚度逐漸減小,靠近內腔壁增大。如圖5所示,分別是傳統小室與新型培養室應變1%~10%的分布云圖及有效應變區域,其中規定數值為膜中心應變值的±5%以內是有效的。傳統小室的仿真結果表現出了應變的非均勻性,僅基板中央能達到理想的應變值,上下壁和與加載樁連接的部分均無法達到預期的應變值。重點關注有效應變區域,可見經過優化的新型培養室有效應變區域遠高于傳統小室,表明優化結果能夠提高應變的均勻性,曲線圖顯示了優化前后有效均勻面積占比,優化后較優化前提高了49.13%~52.45%,模擬結果充分說明了新型培養室結構的可行性與準確性。

圖4

新型培養室結構及“M”型剖面

Figure4.

Structure of new culture chamber and the "M" profile

圖4

新型培養室結構及“M”型剖面

Figure4.

Structure of new culture chamber and the "M" profile

圖5

傳統小室與新型培養室應變仿真結果對比

Figure5.

Comparison of strain simulation results between traditional chamber and new culture chamber

圖5

傳統小室與新型培養室應變仿真結果對比

Figure5.

Comparison of strain simulation results between traditional chamber and new culture chamber

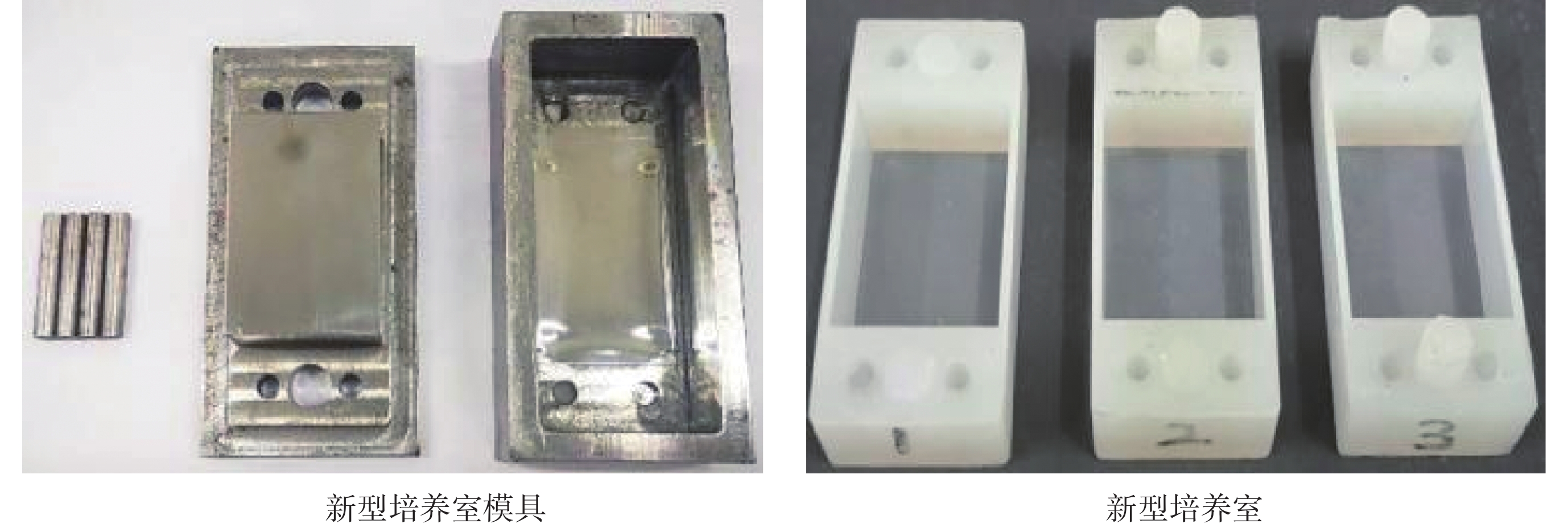

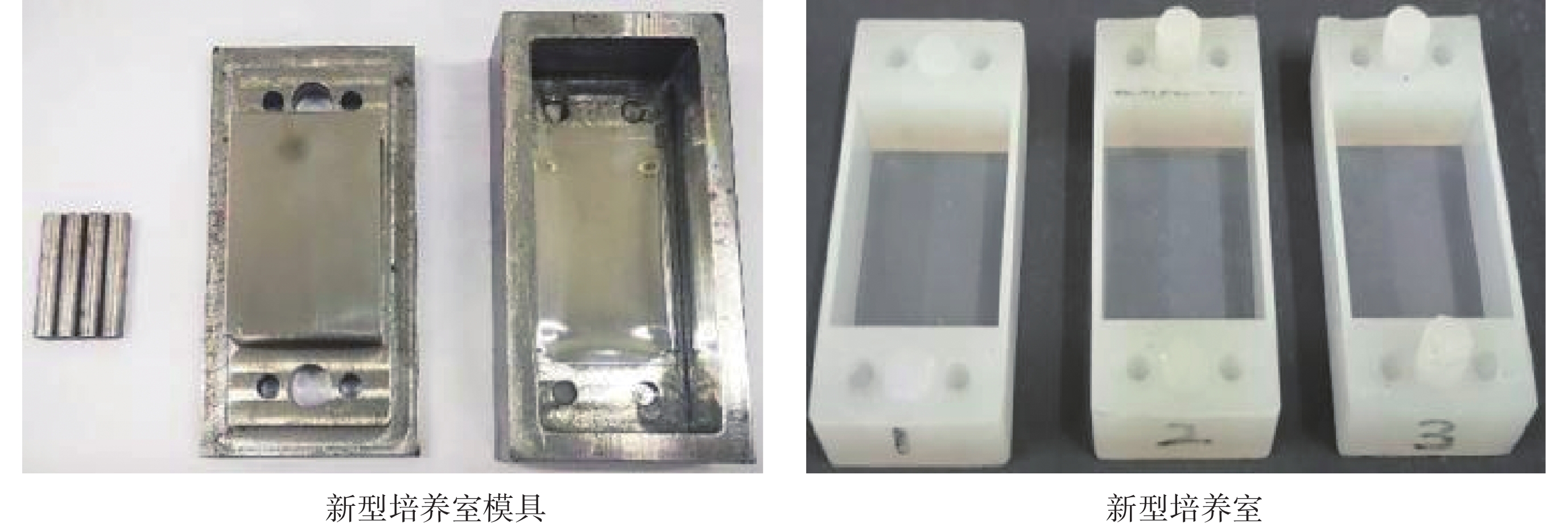

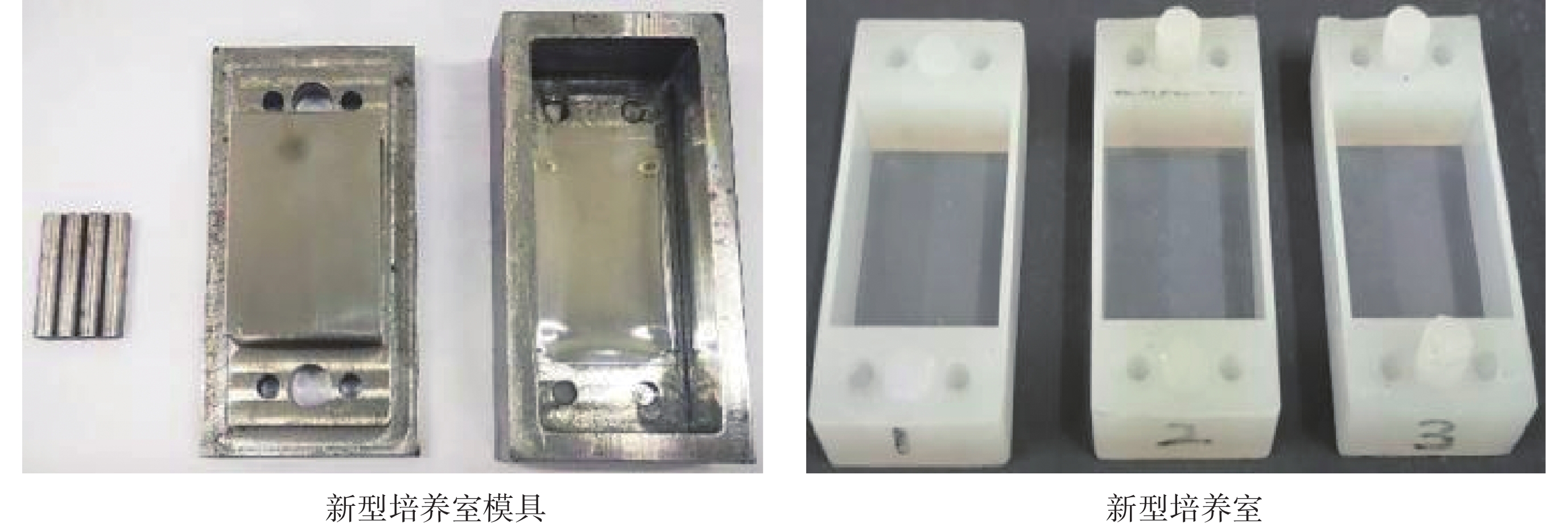

2.2 新型培養室模具制造成型

將有限元優化設計得出的基板形狀導入到三維計算機輔助設計軟件SolidWorks 2016(SolidWorks Inc.,美國)中修飾并設計新型培養室模具。經過多次實驗驗證,三維打印的樹脂模具材料偏軟,易出現加載樁斷裂、模具掉漆等情況,無法滿足脫模的要求。因此優化后的硅膠小室模具選用Q235普通碳素結構鋼材料,以數控機加工的方式制作,并經表面打磨噴漆處理達到鏡面效果,保證脫模后的硅膠小室基板透明光滑。如圖6所示,為了脫模方便對模具進行了改進,四個加載樁設計為可拆卸,起模時可將加載柱優先拆解下來,簡化了脫模步驟,同時減小了對硅膠小室的污染。

圖6

模具與新型培養室

Figure6.

Mold and new culture chambers

圖6

模具與新型培養室

Figure6.

Mold and new culture chambers

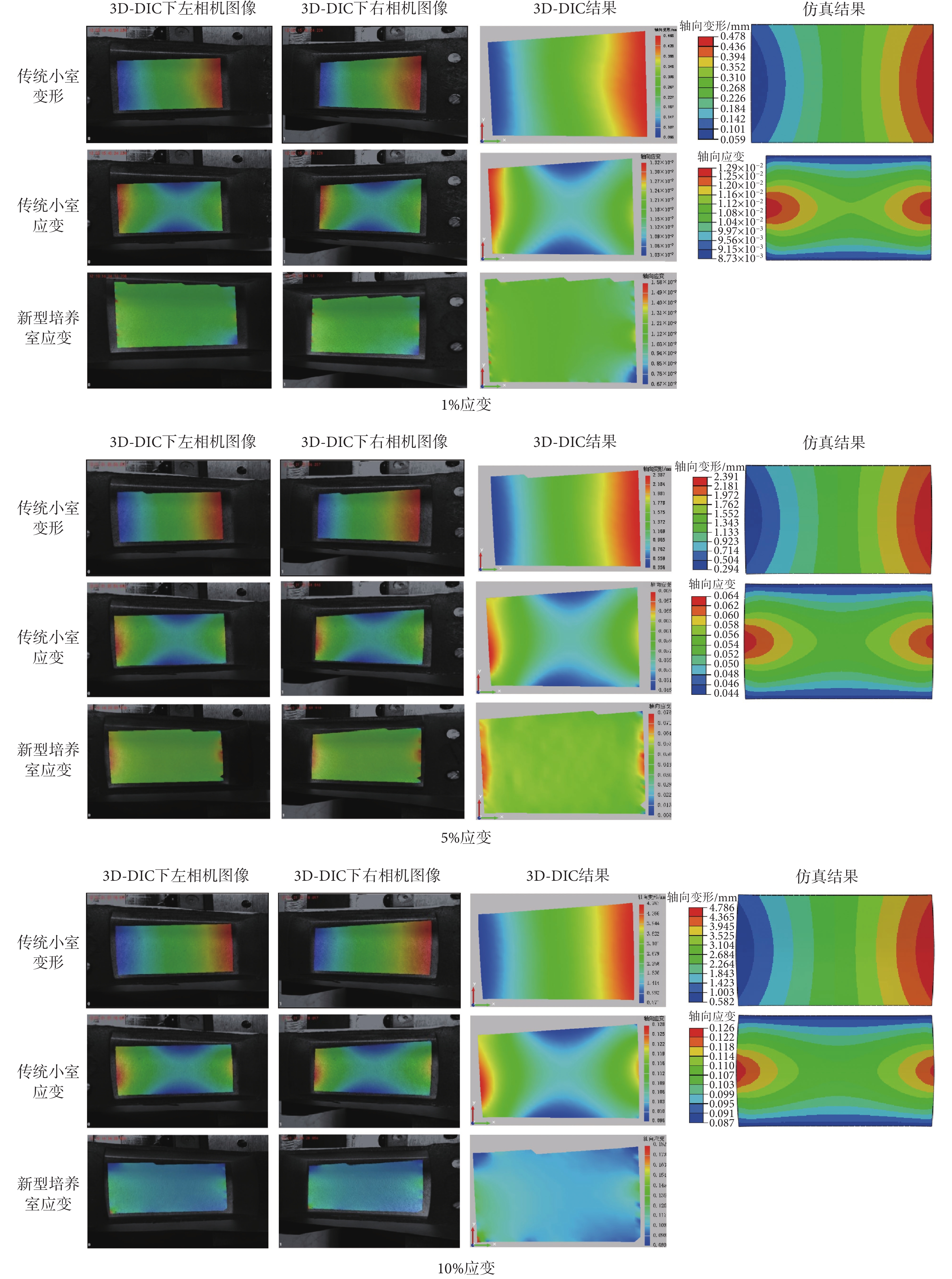

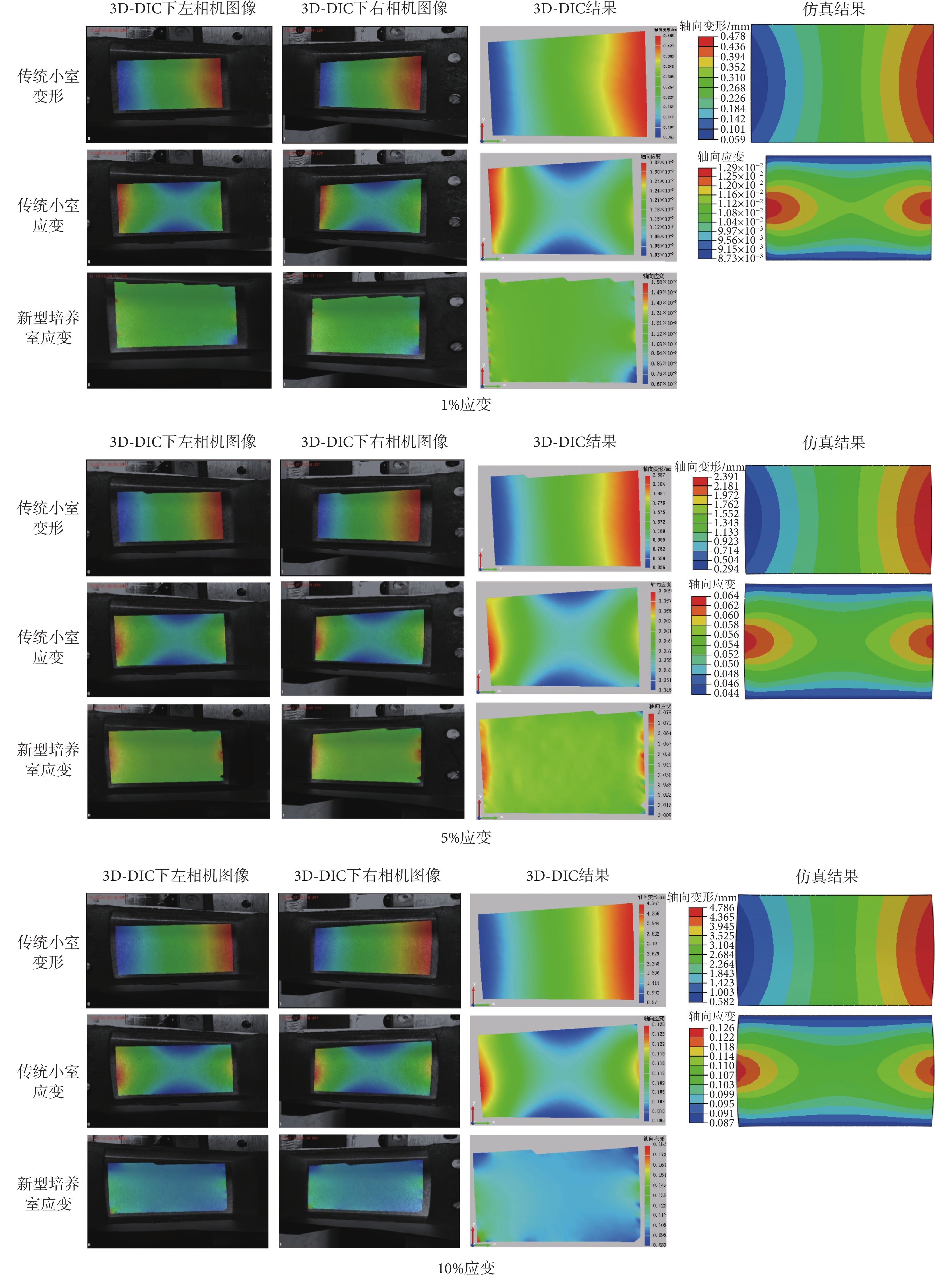

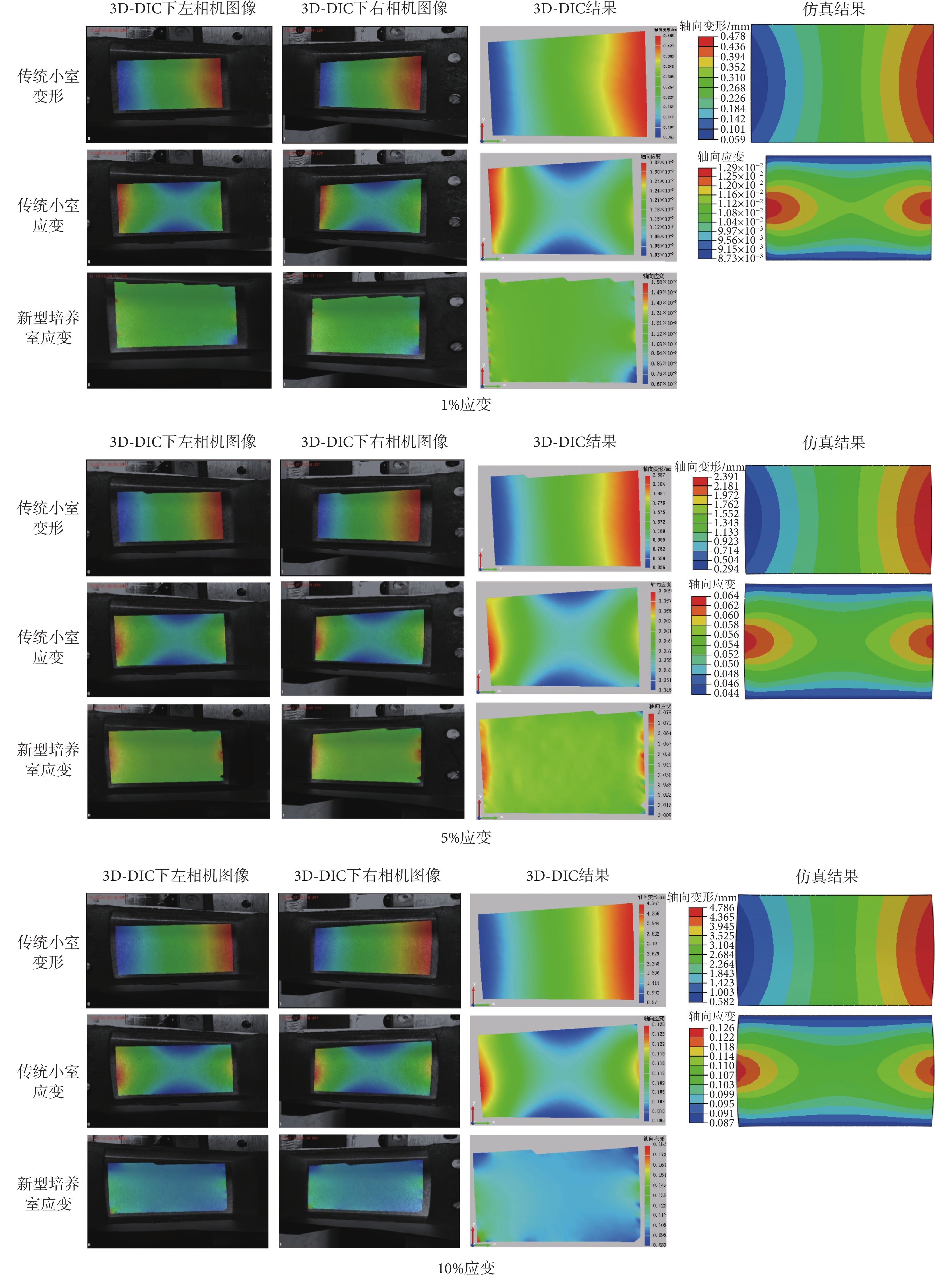

2.3 3D-DIC實驗結果

選擇1%、5%和10%三組應變數值驗證傳統小室與新型培養室的數值模擬結果。如圖7所示,三組應變下,3D-DIC測量的位移場與應變場的分布與數值模擬結果很好地吻合,達到了相互驗證的目的,同時新型培養室的加載實驗結果也顯示了應變的均勻性,相較于傳統小室有了明顯的提高,驗證了新結構的合理性。

圖7

1%、5%和10%應變下基板的3D-DIC實驗與有限元仿真結果對比

Figure7.

Comparison of experimental 3D-DIC results with finite element simulation results for substrates at 1%, 5% and 10% strain

圖7

1%、5%和10%應變下基板的3D-DIC實驗與有限元仿真結果對比

Figure7.

Comparison of experimental 3D-DIC results with finite element simulation results for substrates at 1%, 5% and 10% strain

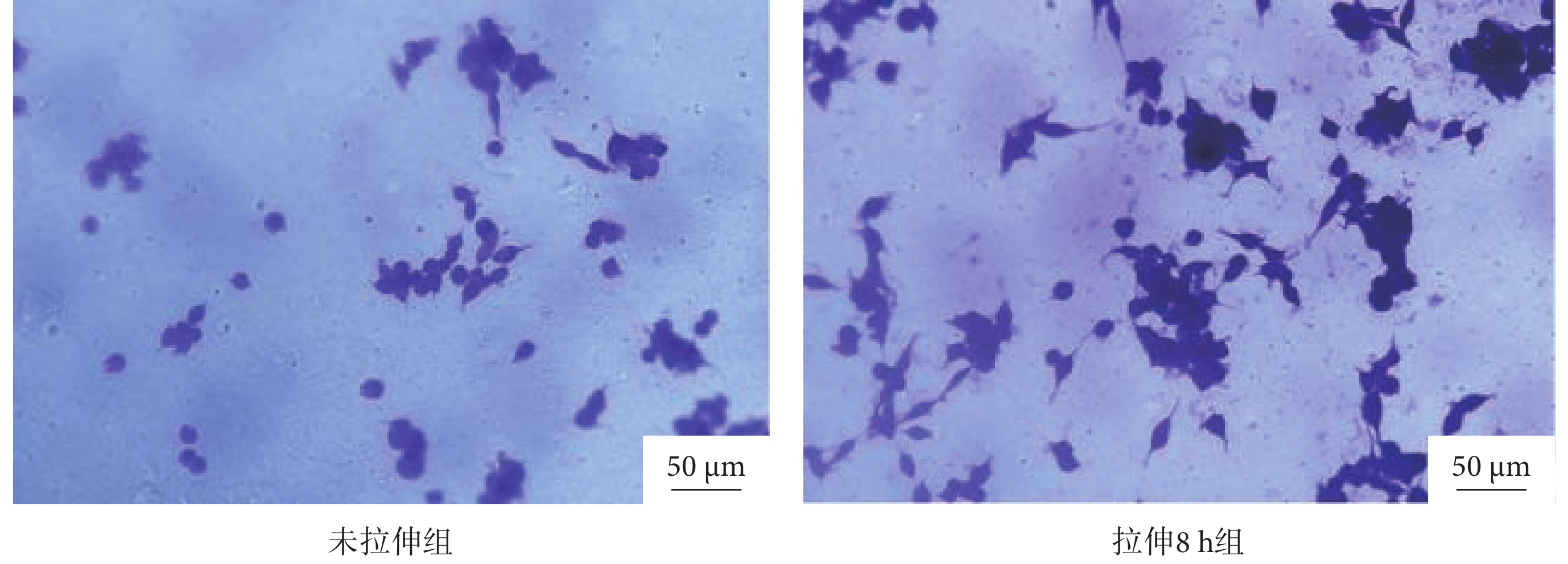

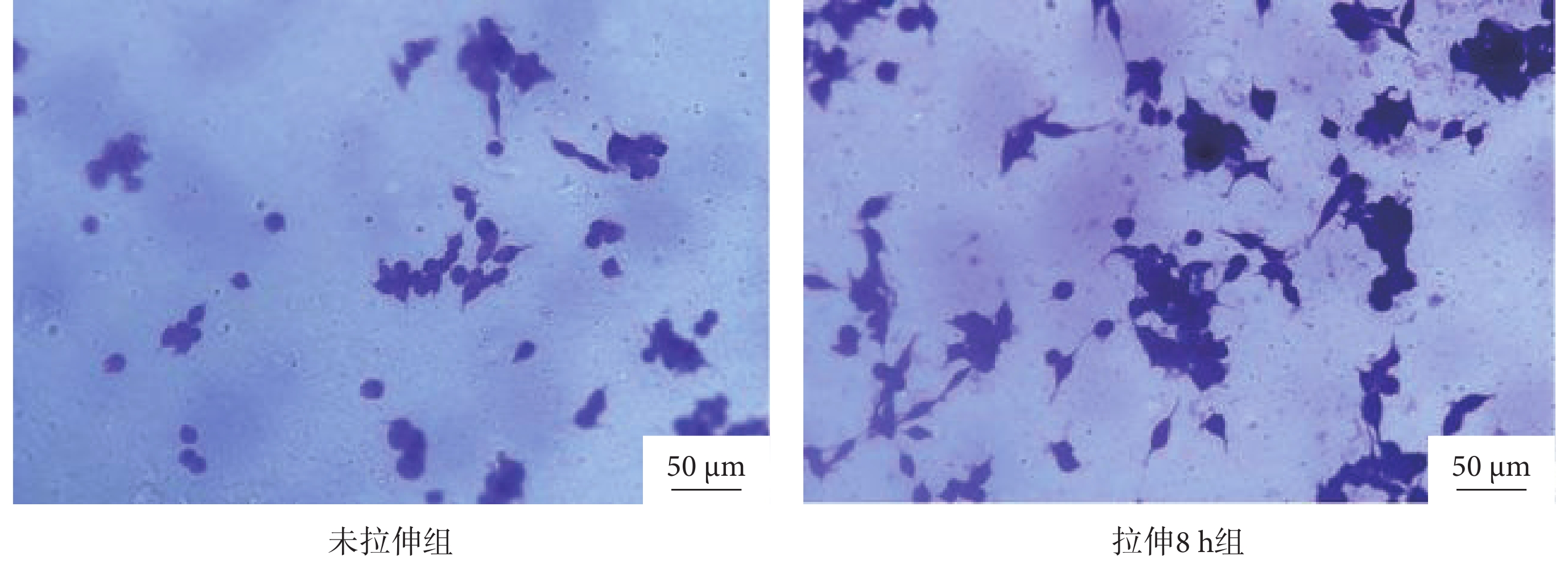

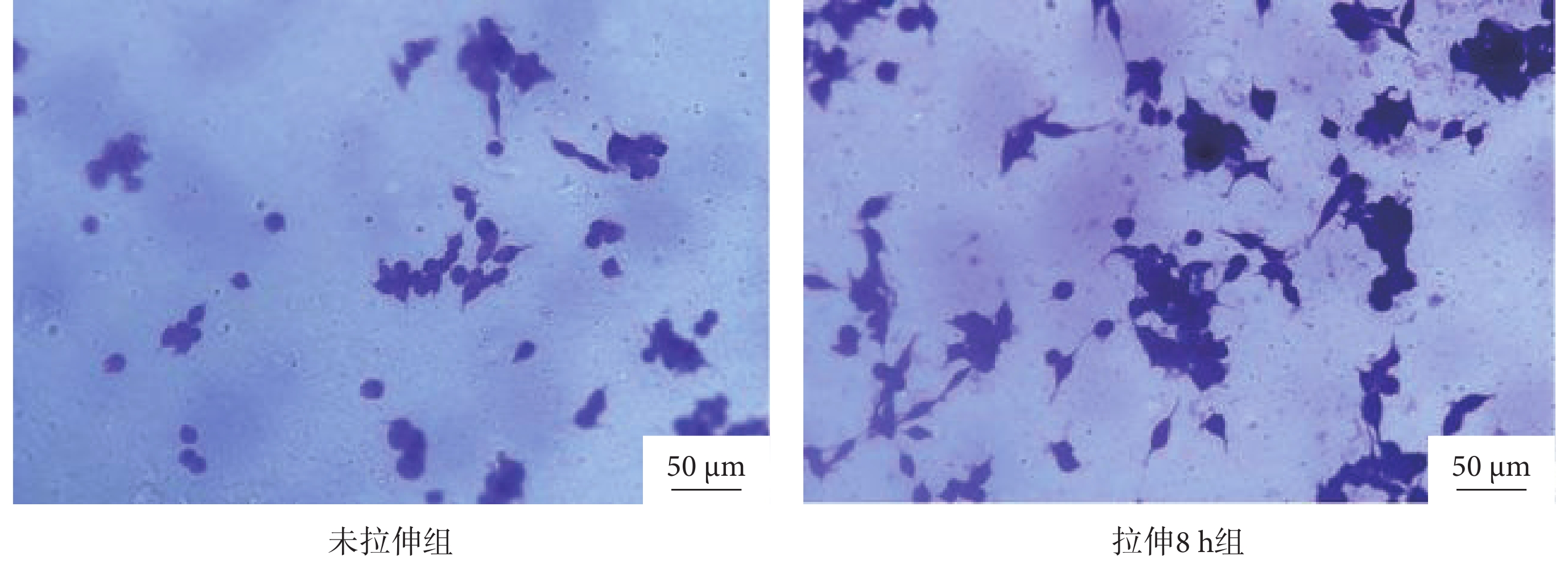

2.4 舌鱗癌細胞加載實驗結果

舌鱗癌細胞加載實驗結果如圖8所示,未拉伸組細胞呈短梭形,細胞偽足較短;而拉伸8 h后,多數細胞呈長梭形排布,細胞偽足伸長。可見貼壁細胞在加載裝置的拉伸形態發生明顯的變化。

圖8

貼壁細胞拉伸加載結果

Figure8.

Results of stretch loading of adherent cells

圖8

貼壁細胞拉伸加載結果

Figure8.

Results of stretch loading of adherent cells

3 討論

本文研制了一種具有較大均勻應變區域的新型培養室,對傳統小室的結構進行了優化仿真,結果表明新型培養室有效應變面積得到顯著提升,同時利用3D-DIC測量了優化前后小室的應變場與位移場分布,進一步驗證了仿真的結果,同時確認了新型培養室的高均勻性,實物的制作也證明了該結構可以運用到相關實驗中。

從有限元仿真的角度看來,若對硅膠小室設置指定的應變值,仿真中施加相應的位移,則基板中央的應變值應與指定的應變值一致,但實際仿真中發現并非如此,如表1所示為理論與實際位移數值的差異對比。據分析,造成這種情況的原因有多種,例如由于薄膜厚度的不同,當機械力施加于加載樁上時,傳遞到薄膜的應力損耗就不同;或者造成基板隨著軸向拉伸的徑向收縮不同等,以上原因均可能對實驗結果造成影響。如表1所示,給出的參考值可為后續的仿真條件提供參考與借鑒。

在3D-DIC的實驗中發現硅膠小室基板的噴漆情況會對實驗結果產生較大影響。噴漆斑點的不均勻或不清晰會導致軟件分析的網格跳躍性較大,出現嚴重偏移。個別散斑無法識別時,可以采用插值補洞算法補全形狀中的散斑點。同時系統中左右相機的相對角度不宜過大,最好在10°以內,否則容易造成雙目相機的非相似性成像。

本研究的目的是針對硅膠小室在拉伸中基板的應變不均勻性問題做出改進。據了解,Gilbert等[29]研究了薄膜在施加壓力下的變形,但不包括加載樁,結果顯示的非均勻應變場促使他們使用了更薄的膜。該研究表明,上述操作確實增加了細胞承受這種類型應變的區域,但是持續的增加或減小整體的厚度并不合理;基板過厚會導致顯微鏡下觀察不清晰,過薄會引起拉伸中基板斷裂屬性發生變化。因此,本研究采用“M”型結構的基板,薄厚程度跟隨應變的大小改變,后期的實驗驗證了這種優化的合理性。

在舌鱗癌細胞拉伸實驗中發現,細胞經拉伸后形態由短梭形變成長梭形,同時細胞偽足伸長,長短軸比增加。由此可見,在力學激勵下細胞形成了更活躍的侵襲足[30-31]。通過細胞實驗證明了本裝置起到了細胞力學加載的效果,這為細胞力學生物學研究提供了便利條件。同時,在細胞實驗中發現,硅膠小室尚存在一些不足之處:基底膜存在一定程度的疏水性,這導致細胞的貼壁性略差。相對于常見的細胞培養裝置,硅膠小室基底膜的透明度稍差一些,后期的研究將會對實驗中出現的一些問題進行改進,以期提供更好的實驗裝置。

綜上所述,本研究研制了一種應變均勻性更好的培養室,利用3D-DIC技術,可以多角度觀測細胞的變形。創新優化的硅膠小室中“M”型的基板底部形狀增大了細胞拉伸工況下的應變均勻面積,使得靠近內壁的細胞也能達到理想的應變數值,為后續研究人員分析細胞的應變情況提供更準確的數據。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:王紫琪負責實驗設計、數據整理、論文寫作;張春秋負責創新點的提出和論文審核;高麗蘭、呂林蔚、王鑫負責論文仿真、實驗。

致謝:感謝南開大學醫學院張軍教授和學生孫曉倩對本文生物學實驗的幫助。

引言

人體內細胞會受到各種力學激勵,并在不同的時間和空間尺度上對力學激勵做出反應[1-4]。目前,已有一些研究證明了力學激勵是如何影響骨吸收和形成[5-6]、器官形態發生[7]、骨骼肌分化以及中樞神經系統發育的[8-9]。由于體內環境的復雜性,多數研究依賴于使用體外系統來研究細胞對機械刺激的反應,其目的是在更可控的細胞培養系統中構建能產生機械轉導所需的條件[10-14]。上述系統組成主要包括驅動、傳遞、培養室等部分[15-18],其中接種細胞的培養室成為近些年的重點研究課題。細胞培養室的材料多為硅膠,透明度高、拉伸延展性好。將細胞接種在單一的硅膠膜上,或接種在具有定位孔的硅膠小室里,可為細胞提供適宜的生存環境。目前國內外實驗室常用的細胞培養室中,硅膠膜的形狀主要為圓形或矩形[19-22],厚度均勻,尺寸各有不同。此類細胞培養系統,由于體外加載裝置中培養室與夾具連接,因此實際上機械力并沒有直接施加到細胞本身,而是通過硅膠膜將機械刺激傳遞至細胞,一旦硅膠膜變形不均勻就會導致實驗中應變場量化誤差較大,從而無法獲得準確的應變條件[23-24]。

因此,本文研制了具有較大均勻應變區域的細胞培養室,搭載自行設計的細胞拉伸加載裝置,預期可以將單軸表面應變傳遞給彈性基底膜上的貼壁細胞。本文采用三維數字圖像相關法(three dimensional-digital image correlation,3D-DIC)檢測培養室中應變場和位移場的分布,以驗證該新型培養室的有效性和實用性。這種培養室結合了以往技術的優點,制造簡單,應變均勻性好,可為貼壁細胞的生物力學研究及相關研究人員提供更便利和客觀的實驗基礎。

1 模型與方法

1.1 細胞拉伸加載裝置

本文所設計的細胞單軸拉伸裝置共分為四個部分:電機驅動模塊、移動滑塊與導軌、細胞培養硅膠小室和3D-DIC實時應變測量系統。如圖1所示,在電機控制軟件LinMot-Talk 6.9(NTI AG,瑞士)中可對直線電機的運動參數進行設置,電機的最大行程為780 mm,最大速度可達到5.9 m/s,最大頻率為20 Hz。裝置中的硅膠小室為實驗室自行制作。拉伸與固定平臺材料選用316不銹白鋼,預防腐蝕的發生。實驗應變測量選用XTDIC三維全場應變測量分析系統(XTDIC-CONST-SD,新拓三維技術(深圳)有限公司,中國),配備兩臺高精度攝像頭,實現三維環境的應變場和位移場的測量。

圖1

細胞單軸拉伸裝置

Figure1.

Cell uniaxial stretching device

圖1

細胞單軸拉伸裝置

Figure1.

Cell uniaxial stretching device

1.2 培養室有限元優化設計

為了提高培養室基板加載的應變均勻性,本文使用有限元分析軟件Abaqus 6.14(SIMULIA,法國)中托斯卡(Tosca)非參數形狀優化方法改變培養室中基底膜的結構[25-26]。該方法的原理是在迭代循環中對指定零件表面的節點進行移動,重置既定區域的表面節點位置,直至此區域的目標數值為常數,以減小局部應力集中同時提高應變應力均勻化。優化過程遵循有限元分析步驟[27],分為前處理與后處理,持續的優化迭代可實現目標變量,優化問題中數學模型定義計算如式(1)所示:

|

其中,ψi為設計響應,U(x)是設計變量x的函數,ψi*是設計響應的約束值,Φmin是目標函數的最小值,N為設計響應的數量,Wi為每個設計響應ψi的權重值,通常情況下,默認權重值為1.0。φiref為一個參考值,形狀優化下由優化模塊自動計算得到。Ki(x)是設計變量x的函數,Ki*為恒大的值,如制造約束值。

選擇硅膠小室基板為設計響應區域,基板的下表面為優化區域,變量為彈性應變,目標函數的參考數值是預定的應變數值。如圖2所示,上表面保持不變,下表面節點作為優化節點,位移矢量代表優化前后節點變化的距離和方向,一旦設計響應(此時為應變)大于參考值,節點沿Y的負方向增長,否則節點沿Y的正方向增長,共經歷10次循環迭代。

圖2

設計節點更新策略

Figure2.

Design node update strategy

圖2

設計節點更新策略

Figure2.

Design node update strategy

1.3 3D-DIC技術

3D-DIC是一種非接觸式全場應變測量的工具,進行三維數字圖像實驗前應先對標定板進行標定[28],目的是確定試件在三維空間中的位置與坐標,為全場應變測量打下基礎。如圖3所示,左、右相機標定的照片中綠色十字線代表相機中心線,作用是校準雙目鏡頭,保證其拍到相同的區域,注意盡量讓標定板上的中心點與中心線交點重合,可以增強空間定位的準確性。其次制造散斑點的過程尤為重要,為了準確跟蹤標記,標記字段必須具有非重復性和高對比度模式。使用無反光效果的啞光黑噴漆均勻噴涂在硅膠小室彈性基底膜的上表面,散斑圖像中要保證黑斑的清晰性,否則標記樣品的識別會出現聚集化、網格移位等問題。

圖3

3D-DIC標定與散斑

Figure3.

3D-DIC calibration and speckle

圖3

3D-DIC標定與散斑

Figure3.

3D-DIC calibration and speckle

1.4 舌鱗癌細胞加載實驗

利用該體外貼壁細胞應變加載裝置,對硅橡膠小室內的舌鱗癌細胞SCC15加載拉伸力,誘導0.5%機械應變刺激,頻率為0.1 Hz,連續加載8 h;加載結束后,將小室從培養箱內取出,用磷酸緩沖鹽溶液(phosphate buffer saline,PBS)漂洗兩次并吸凈小室內液體后,用4%多聚甲醛4 ℃固定15 min。使用0.5%結晶紫于室溫染色30 min并用PBS漂洗去除浮色。置于正置熒光顯微鏡下采集細胞圖像。本實驗所用舌鱗癌細胞SCC15來源為天津市口腔功能重建重點實驗室傳代保存。

2 結果

2.1 傳統小室與新型培養室數值計算結果對比

本研究通過有限元數值模擬得出傳統小室與新型培養室應變場的分布,采用面積占比法來描述應變的均勻性。經本研究優化后的培養室結構及培養室基板底部“M”型結構的剖面如圖4所示,其中紅色和藍色虛線框內分別是小室徑向和軸向斷面的基板結構,不同應變下硅膠小室彈性基底膜的厚度變化趨勢類同,即從彈性基底膜中央向室壁的厚度逐漸減小,靠近內腔壁增大。如圖5所示,分別是傳統小室與新型培養室應變1%~10%的分布云圖及有效應變區域,其中規定數值為膜中心應變值的±5%以內是有效的。傳統小室的仿真結果表現出了應變的非均勻性,僅基板中央能達到理想的應變值,上下壁和與加載樁連接的部分均無法達到預期的應變值。重點關注有效應變區域,可見經過優化的新型培養室有效應變區域遠高于傳統小室,表明優化結果能夠提高應變的均勻性,曲線圖顯示了優化前后有效均勻面積占比,優化后較優化前提高了49.13%~52.45%,模擬結果充分說明了新型培養室結構的可行性與準確性。

圖4

新型培養室結構及“M”型剖面

Figure4.

Structure of new culture chamber and the "M" profile

圖4

新型培養室結構及“M”型剖面

Figure4.

Structure of new culture chamber and the "M" profile

圖5

傳統小室與新型培養室應變仿真結果對比

Figure5.

Comparison of strain simulation results between traditional chamber and new culture chamber

圖5

傳統小室與新型培養室應變仿真結果對比

Figure5.

Comparison of strain simulation results between traditional chamber and new culture chamber

2.2 新型培養室模具制造成型

將有限元優化設計得出的基板形狀導入到三維計算機輔助設計軟件SolidWorks 2016(SolidWorks Inc.,美國)中修飾并設計新型培養室模具。經過多次實驗驗證,三維打印的樹脂模具材料偏軟,易出現加載樁斷裂、模具掉漆等情況,無法滿足脫模的要求。因此優化后的硅膠小室模具選用Q235普通碳素結構鋼材料,以數控機加工的方式制作,并經表面打磨噴漆處理達到鏡面效果,保證脫模后的硅膠小室基板透明光滑。如圖6所示,為了脫模方便對模具進行了改進,四個加載樁設計為可拆卸,起模時可將加載柱優先拆解下來,簡化了脫模步驟,同時減小了對硅膠小室的污染。

圖6

模具與新型培養室

Figure6.

Mold and new culture chambers

圖6

模具與新型培養室

Figure6.

Mold and new culture chambers

2.3 3D-DIC實驗結果

選擇1%、5%和10%三組應變數值驗證傳統小室與新型培養室的數值模擬結果。如圖7所示,三組應變下,3D-DIC測量的位移場與應變場的分布與數值模擬結果很好地吻合,達到了相互驗證的目的,同時新型培養室的加載實驗結果也顯示了應變的均勻性,相較于傳統小室有了明顯的提高,驗證了新結構的合理性。

圖7

1%、5%和10%應變下基板的3D-DIC實驗與有限元仿真結果對比

Figure7.

Comparison of experimental 3D-DIC results with finite element simulation results for substrates at 1%, 5% and 10% strain

圖7

1%、5%和10%應變下基板的3D-DIC實驗與有限元仿真結果對比

Figure7.

Comparison of experimental 3D-DIC results with finite element simulation results for substrates at 1%, 5% and 10% strain

2.4 舌鱗癌細胞加載實驗結果

舌鱗癌細胞加載實驗結果如圖8所示,未拉伸組細胞呈短梭形,細胞偽足較短;而拉伸8 h后,多數細胞呈長梭形排布,細胞偽足伸長。可見貼壁細胞在加載裝置的拉伸形態發生明顯的變化。

圖8

貼壁細胞拉伸加載結果

Figure8.

Results of stretch loading of adherent cells

圖8

貼壁細胞拉伸加載結果

Figure8.

Results of stretch loading of adherent cells

3 討論

本文研制了一種具有較大均勻應變區域的新型培養室,對傳統小室的結構進行了優化仿真,結果表明新型培養室有效應變面積得到顯著提升,同時利用3D-DIC測量了優化前后小室的應變場與位移場分布,進一步驗證了仿真的結果,同時確認了新型培養室的高均勻性,實物的制作也證明了該結構可以運用到相關實驗中。

從有限元仿真的角度看來,若對硅膠小室設置指定的應變值,仿真中施加相應的位移,則基板中央的應變值應與指定的應變值一致,但實際仿真中發現并非如此,如表1所示為理論與實際位移數值的差異對比。據分析,造成這種情況的原因有多種,例如由于薄膜厚度的不同,當機械力施加于加載樁上時,傳遞到薄膜的應力損耗就不同;或者造成基板隨著軸向拉伸的徑向收縮不同等,以上原因均可能對實驗結果造成影響。如表1所示,給出的參考值可為后續的仿真條件提供參考與借鑒。

在3D-DIC的實驗中發現硅膠小室基板的噴漆情況會對實驗結果產生較大影響。噴漆斑點的不均勻或不清晰會導致軟件分析的網格跳躍性較大,出現嚴重偏移。個別散斑無法識別時,可以采用插值補洞算法補全形狀中的散斑點。同時系統中左右相機的相對角度不宜過大,最好在10°以內,否則容易造成雙目相機的非相似性成像。

本研究的目的是針對硅膠小室在拉伸中基板的應變不均勻性問題做出改進。據了解,Gilbert等[29]研究了薄膜在施加壓力下的變形,但不包括加載樁,結果顯示的非均勻應變場促使他們使用了更薄的膜。該研究表明,上述操作確實增加了細胞承受這種類型應變的區域,但是持續的增加或減小整體的厚度并不合理;基板過厚會導致顯微鏡下觀察不清晰,過薄會引起拉伸中基板斷裂屬性發生變化。因此,本研究采用“M”型結構的基板,薄厚程度跟隨應變的大小改變,后期的實驗驗證了這種優化的合理性。

在舌鱗癌細胞拉伸實驗中發現,細胞經拉伸后形態由短梭形變成長梭形,同時細胞偽足伸長,長短軸比增加。由此可見,在力學激勵下細胞形成了更活躍的侵襲足[30-31]。通過細胞實驗證明了本裝置起到了細胞力學加載的效果,這為細胞力學生物學研究提供了便利條件。同時,在細胞實驗中發現,硅膠小室尚存在一些不足之處:基底膜存在一定程度的疏水性,這導致細胞的貼壁性略差。相對于常見的細胞培養裝置,硅膠小室基底膜的透明度稍差一些,后期的研究將會對實驗中出現的一些問題進行改進,以期提供更好的實驗裝置。

綜上所述,本研究研制了一種應變均勻性更好的培養室,利用3D-DIC技術,可以多角度觀測細胞的變形。創新優化的硅膠小室中“M”型的基板底部形狀增大了細胞拉伸工況下的應變均勻面積,使得靠近內壁的細胞也能達到理想的應變數值,為后續研究人員分析細胞的應變情況提供更準確的數據。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:王紫琪負責實驗設計、數據整理、論文寫作;張春秋負責創新點的提出和論文審核;高麗蘭、呂林蔚、王鑫負責論文仿真、實驗。

致謝:感謝南開大學醫學院張軍教授和學生孫曉倩對本文生物學實驗的幫助。