在經顱磁刺激(TMS)中,大腦組織的電導率可通過彌散張量成像(DTI)數據處理得到,但不同的處理方式對組織內感應電場的具體影響還沒有深入研究。本文先利用磁共振圖像(MRI)數據創建三維頭模型,對灰質(GM)和白質(WM)的電導率分別使用標量(SC)、直接映射(DM)、體積歸一化(VN)和平均電導率(MC)等4種電導率模型進行估計,頭皮、顱骨、腦脊液(CSF)等其他組織的電導率使用各向同性的電導率經驗值,分別對線圈平行和垂直于靶點所在的腦回時做TMS仿真。線圈垂直于靶點所在腦回時,容易在頭模型中得到最大電場,DM模型比SC模型下電場最大高出45.66%。結果表明在TMS時電導率模型對應的沿電場方向的電導率分量越小時,該電導率模型對應的相應域內的感應電場越大。本研究對TMS精準刺激具有指導意義。

引用本文: 牛瑞奇, 張丞, 吳昌哲, 林華, 張廣浩, 霍小林. 組織電導率對經顱磁刺激頭模型內電場計算的影響. 生物醫學工程學雜志, 2023, 40(3): 401-408. doi: 10.7507/1001-5515.202211070 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

0 引言

經顱磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)是一種由電磁線圈產生時變磁場,進而在腦組織中誘導出感應電場,通過刺激靶點處神經纖維影響其神經電活動的無創治療技術[1]。判斷是否能激活靶點處的神經纖維需要對TMS產生的感應電場進行精準計算[2-4],然而組織電導率分布對電場強度分布具有明顯影響[5-9]。

組織電導率分布是通過對彌散張量成像(diffusion tensor imaging,DTI)數據的處理得到的,根據處理方式不同,電導率模型分為4種,分別為:標量(scalar,SC)、直接映射(direct mapping,DM)、體積歸一化(volume normalized,VN)、平均電導率(mean conductivity,MC)。其中SC、MC為各向同性電導率模型,DM、VN為各向異性電導率模型。

SC模型的電導率是直接從已有研究中獲取的經驗值,是各向同性的電導率,每種組織取統一的值,灰質(gray matter,GM)為0.126 S/m,白質(white matter,WM)為0.275 S/m,腦脊液(cerebrospinal fluid,CSF)為1.654 S/m,顱骨為0.010 S/m,頭皮為0.465 S/m等[10]。DM模型是基于Tuch等[11]提出的彌散張量與電導率張量特征值間存在線性關系構建的電導率模型。從DTI數據中提取出彌散張量后,由于電導率張量和彌散張量的特征向量相同,因此可以通過彌散張量得到電導率張量的特征向量,再根據電導率張量和彌散張量的特征值的線性關系[12-13],通過對彌散張量特征值進行線性縮放得到電導率張量特征值。由電導率張量的特征值及與之對應的特征向量,便可構成既有大小、又有方向的電導率矢量。VN模型保留了特征向量方向信息,而使電導率大小與SC模型相等[14],即VN模型中電導率張量特征值構成的橢球體積與SC模型電導率球的體積相等。MC模型與DM模型對應的電導率大小相同,無方向性,即MC模型電導率球的體積與DM模型中電導率張量特征值構成的橢球體積相等。以上4種電導率模型對應的電導率在方向或大小上存在著一定程度的差異,這種差異會影響TMS在頭模型中所產生電場的計算結果。

TMS在腦組織中產生感應電場時,在CSF-GM交界面和GM-WM交界面上電導率的變化會導致交界面上電荷積累,累積電荷會進一步對感應電場產生明顯的影響[15-16]。這種現象在施加電場的介質中表現為:電導率增加導致空間電荷形成和電場降低[17],同時會使相鄰域電場更高[18]。例如GM電導率增加會使GM中電場降低[19],可用歐姆定律解釋為:電導率增加會使相應區域電流密度增加,降低電勢下降幅度,從而降低電場強度[20]。另外,較低的WM電導率可以產生更高的峰值電場,原因可能是電流傳導效率較低使得產生的電場更高[21],而WM電導率增加會引起WM中電場降低,同時還會導致GM中電場增加。不同組織分界面處電導率的不連續性引起的分界面上電場變化是TMS神經激活的機制之一[22],由此引起的局部電場梯度,足以產生動作電位。另外,把組織視為各向異性與把組織視為各向同性時,計算得到的頭模型中感應電場也存在著差異[23-26]。文獻[23]提到考慮組織各向異性得到的TMS產生的最大感應電場增加10%,而且這個增幅通常發生在WM中。文獻[24]提到考慮組織各向異性得到的TMS在WM產生的局部電場增加40%,高場值主要發生在腦回冠上。文獻[25]提到考慮WM各向異性電導率比不考慮時,得到的TMS產生的最大感應電場增加19%。文獻[26]提到使用各向異性電導率和使用各向同性電導率,得到TMS產生的感應電場高度一致,不過前者能很大程度上減少電場中的階梯偽影。以上研究得到的結論差異較大,難以做出統一解釋。綜上,深入研究組織電導率模型對TMS頭模型內電場計算的影響,提升電場計算準確性,對TMS精準刺激具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 頭模型的生成

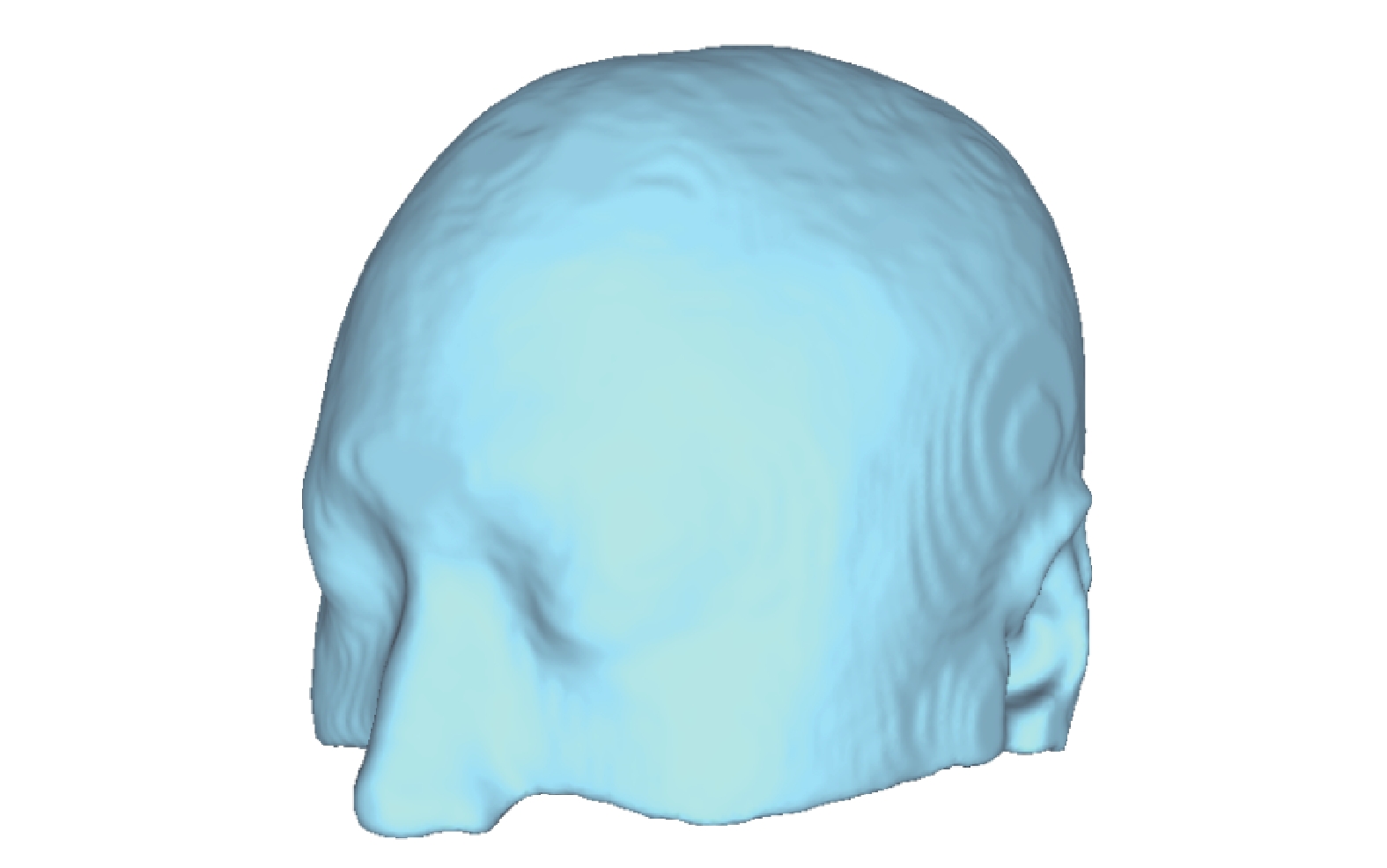

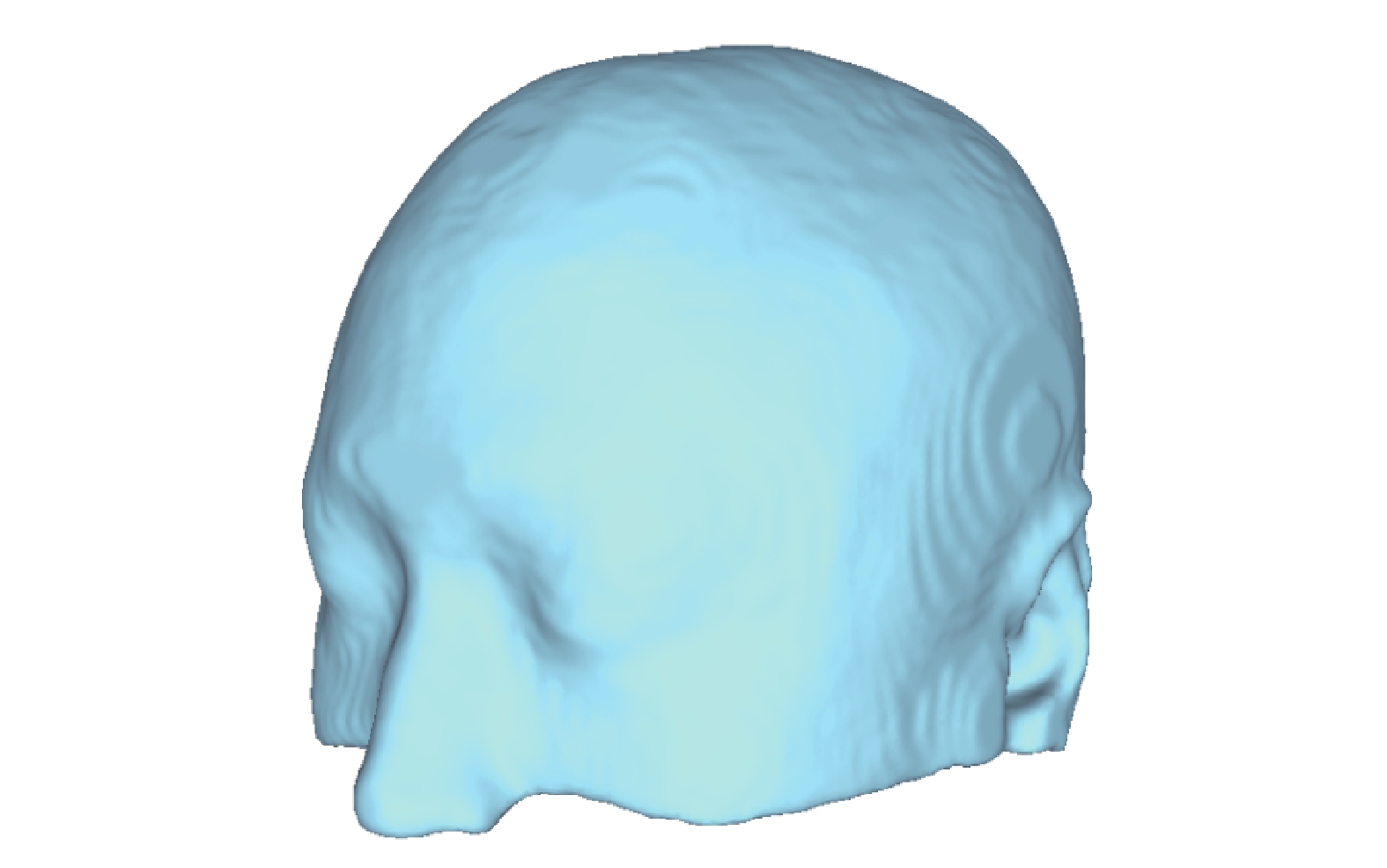

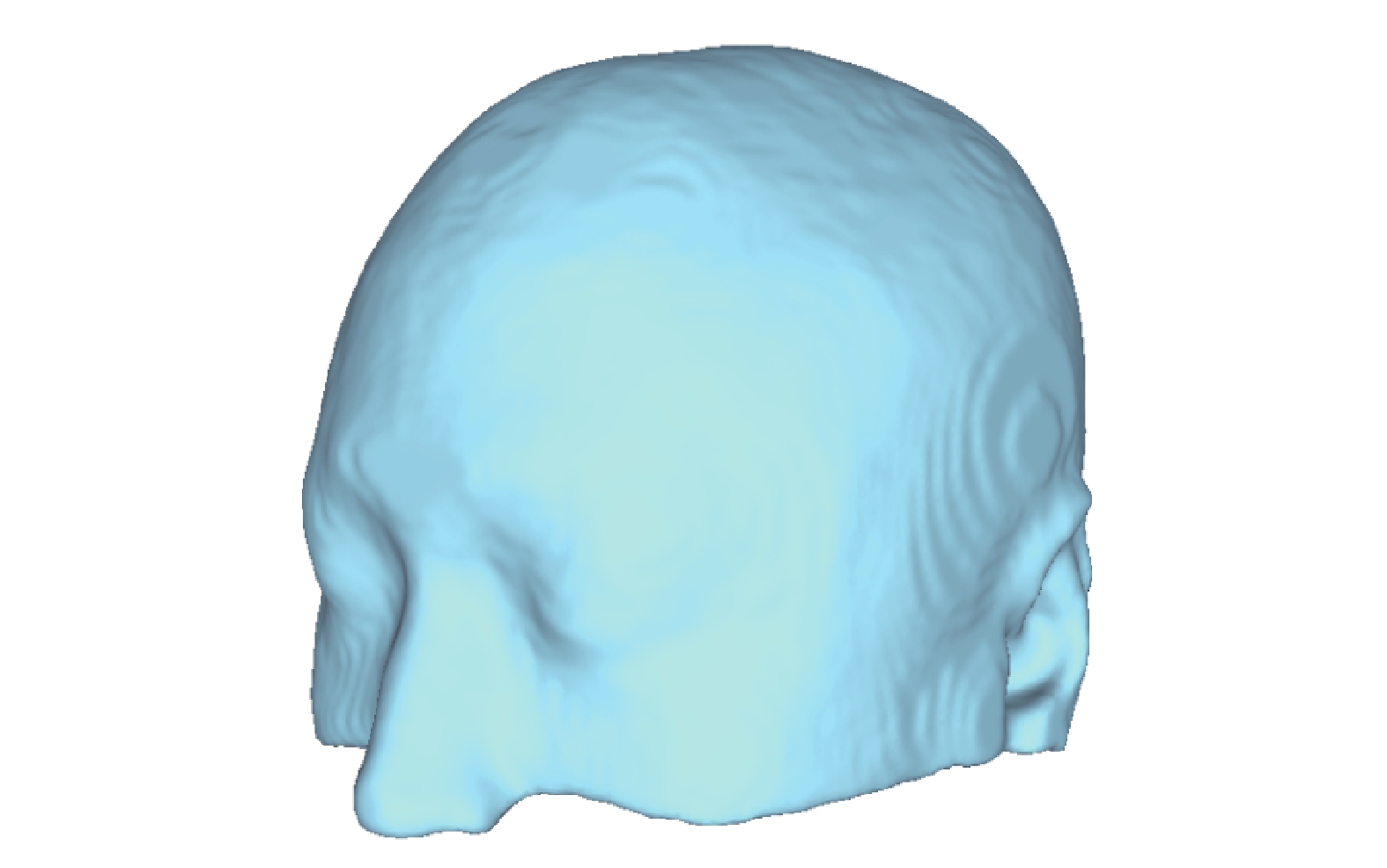

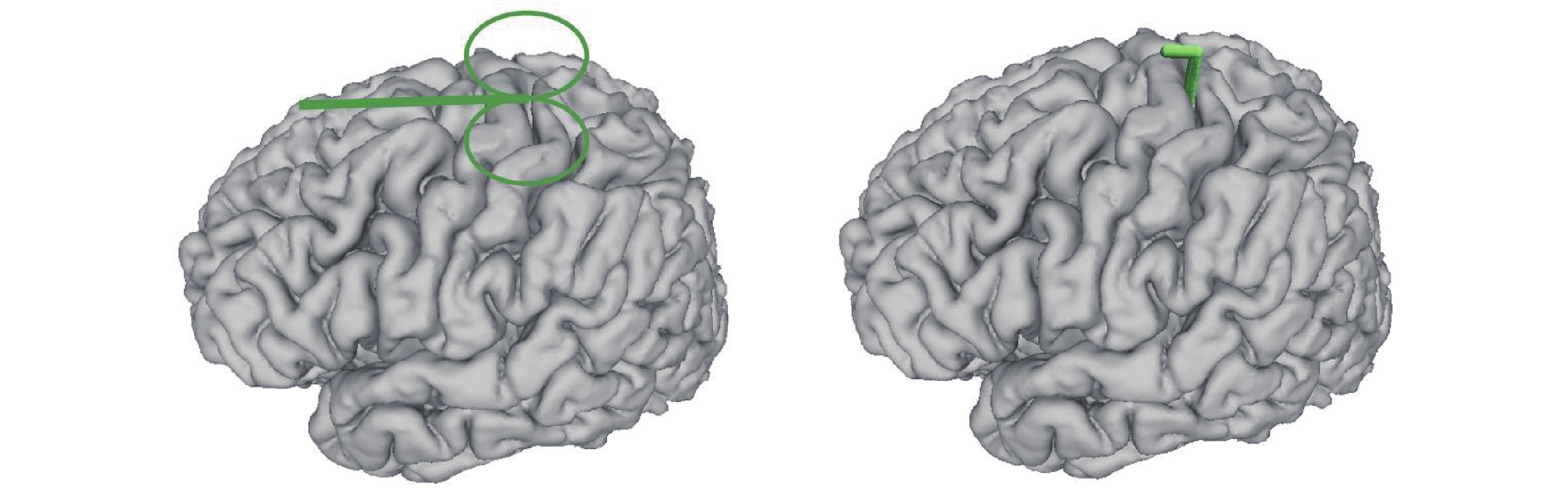

本文使用一名健康成年男性的T1加權結構磁共振圖像(magnetic resonance image,MRI)數據和DTI數據生成三維頭模型,該受試者的MRI數據和DTI數據均由美國通用電氣醫療公司的3.0 T GE Discovery MR750掃描儀獲得。在使用Freesurfer軟件對MRI數據進行處理時,去除了對研究無意義的顱底和脖子部分圖像,使用FSL軟件中DTI工具箱處理DTI數據得到組織電導率,最終得到頭模型如圖1所示。

圖1

MRI和DTI數據生成頭模型

Figure1.

Head model generated from MRI and DTI data

圖1

MRI和DTI數據生成頭模型

Figure1.

Head model generated from MRI and DTI data

1.2 選定研究區域

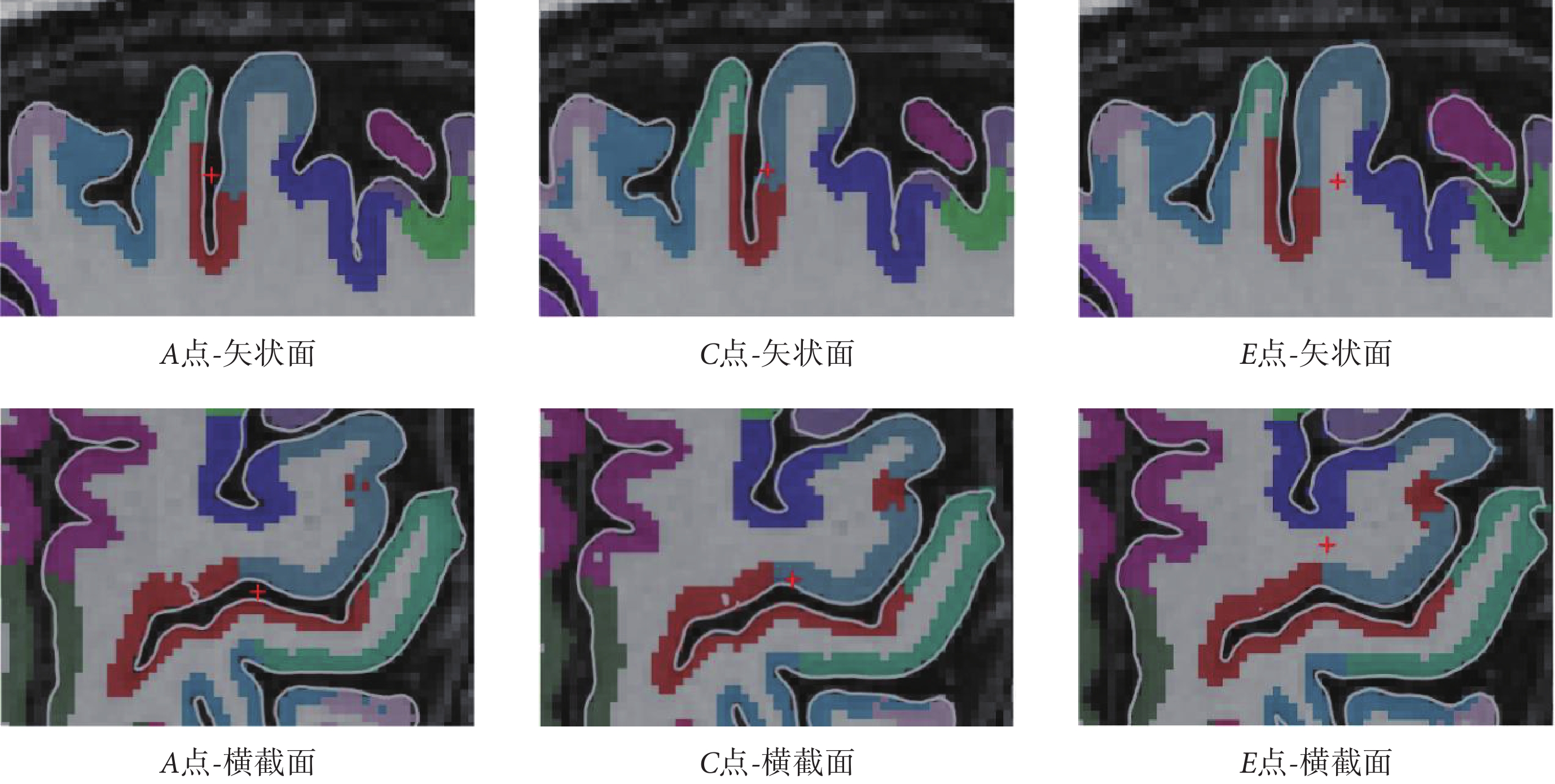

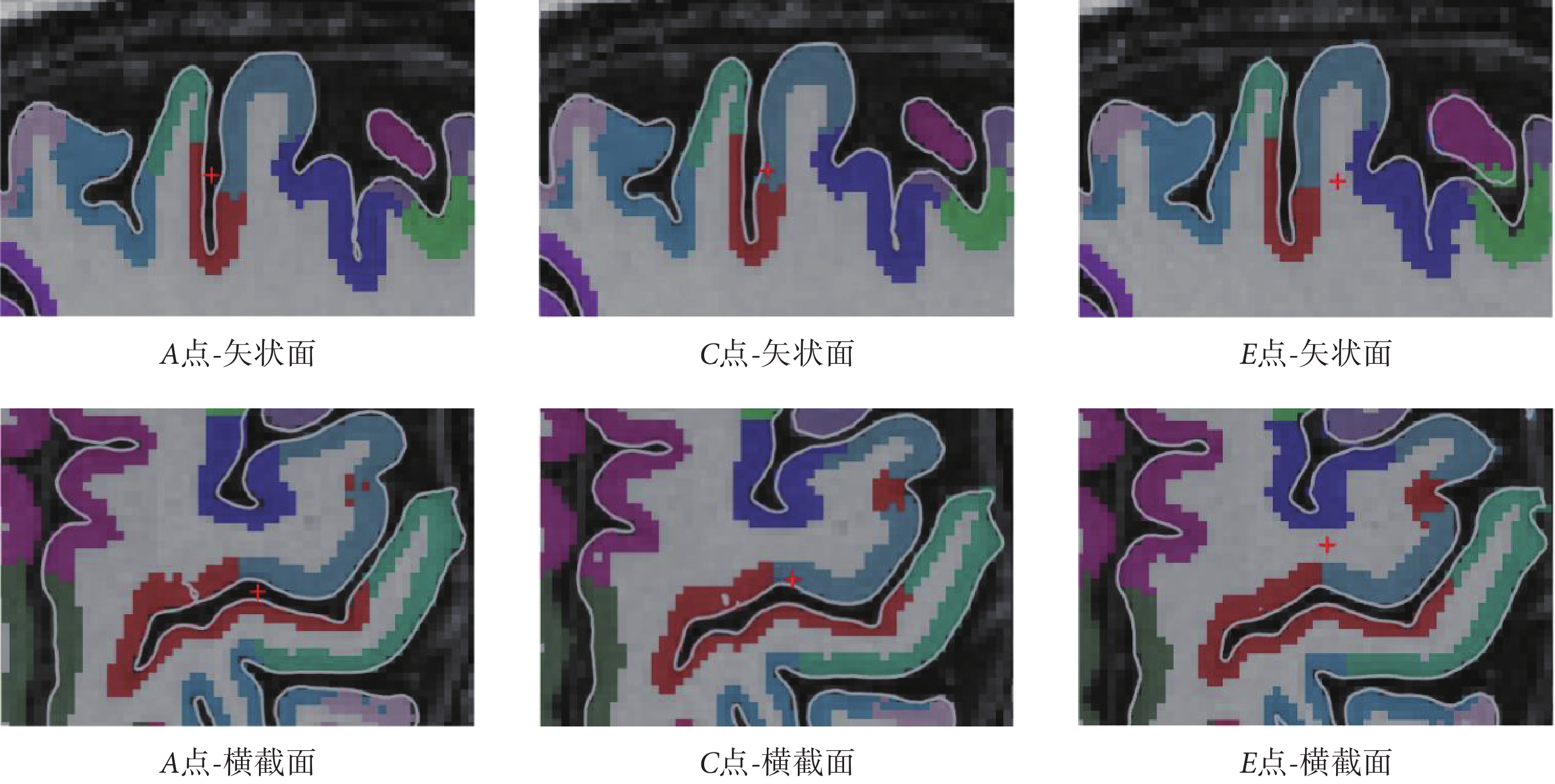

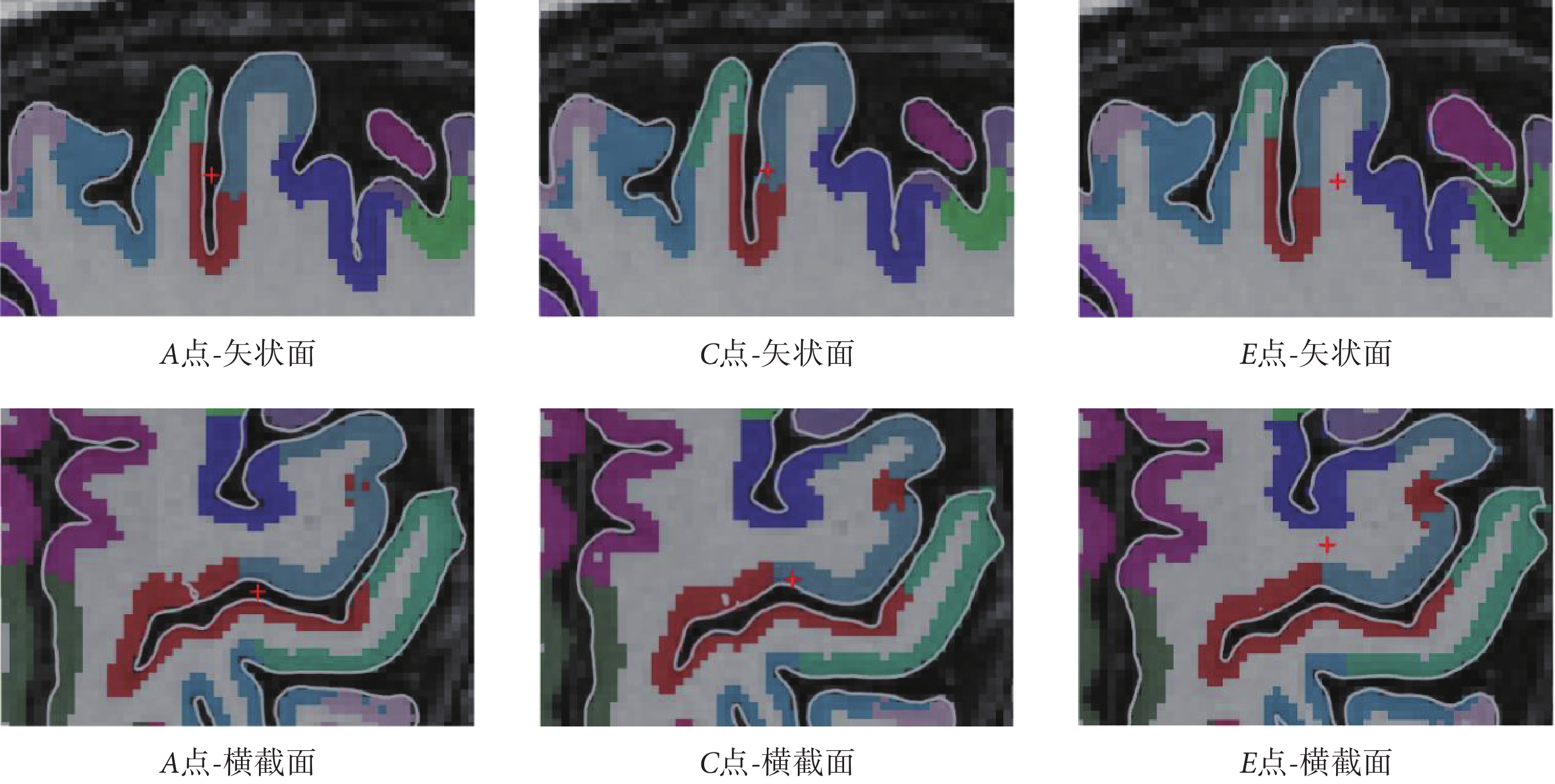

本文設定TMS刺激靶點C位于大腦中央前回運動區,該靶點MNI坐標為[?26,?25,63],RAS坐標為[?23.77,?22.62,46.19]。RAS坐標系下以右、前、上為正方向,即R方向、A方向和S方向。本文選定電場強度研究區域為直線段L,L起始于CSF內點A,經過CSF-GM交界面上點B,穿過刺激靶點C,再經過GM-WM交界面上點D,終止于WM內點E。A點RAS坐標為[?24,?24.72,46.66],B點RAS坐標為[?23.86,?23.44,46.37],D點RAS坐標為[?23.54,?20.52,45.72],E點RAS坐標為[?23.31,?18.42,45.25]。圖2所示為A、C、E三個位點在矢狀面和橫截面上的位置,由以上三點即可判斷出組織交界面上B、D兩點的位置。圖中紅色十字光標表示CSF內點A、GM內點C、WM內點E在矢狀面、橫截面上的位置。

圖2

A、C、E點在頭模型中的位置

Figure2.

Position of points A, C, E in the head model

圖2

A、C、E點在頭模型中的位置

Figure2.

Position of points A, C, E in the head model

在圖2中可以觀察到L垂直于CSF-GM交界面和GM-WM交界面,交界面上電導率變化會造成電荷積累,并對電場產生影響,這種影響在L方向上能夠得到最全面的體現。另外,GM內神經纖維大多垂直于GM表面,且垂直穿過GM-WM交界面[27],可以發現L與神經纖維方向相同。由于沿神經纖維的電導率分量大于垂直于神經纖維的電導率分量[28-29],因此神經纖維方向對組織電導率的影響在L上能夠得到最大體現。結合以上兩點,選定研究區域為直線段L有助于分析不同組織電導率模型對電場的影響。

1.3 TMS仿真參數設置

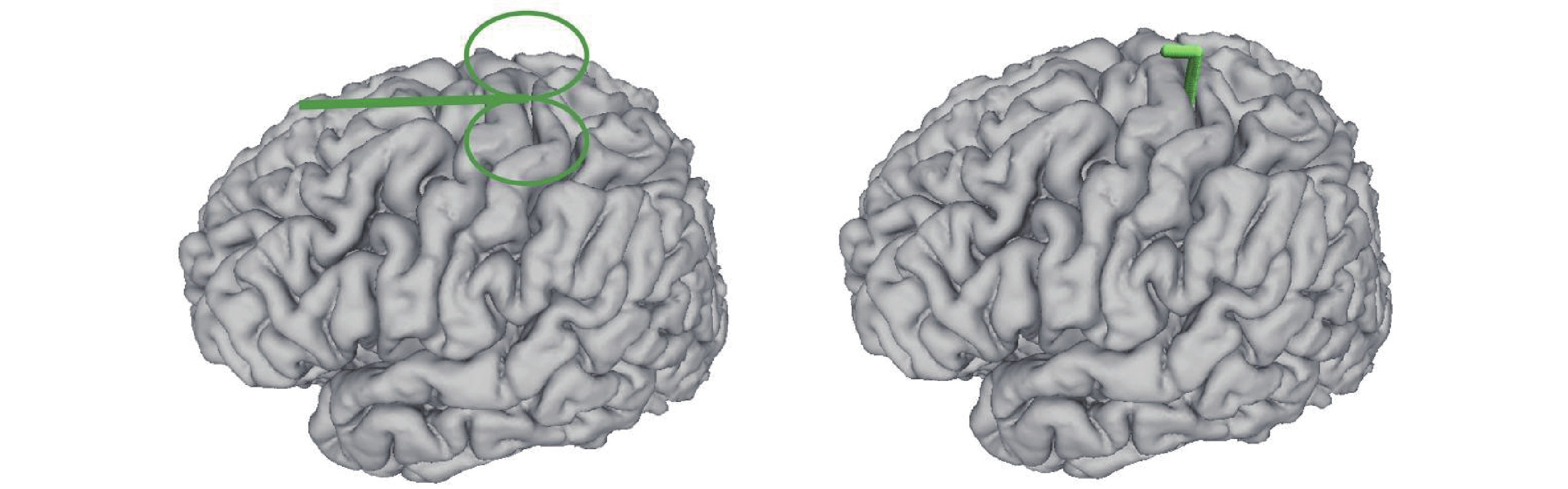

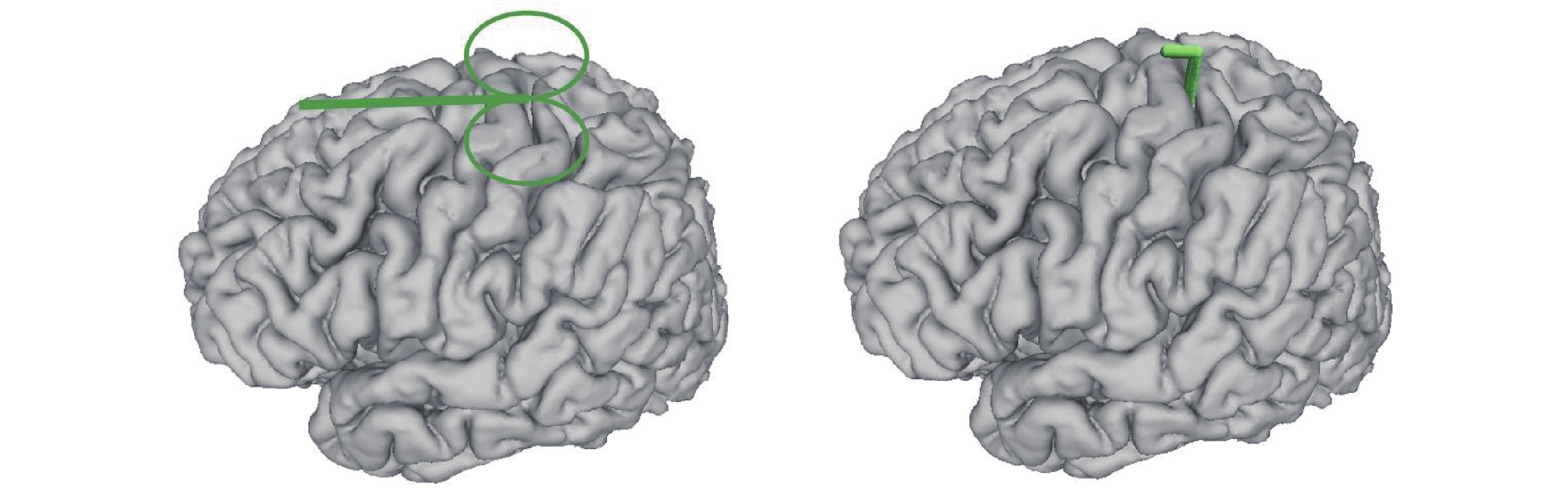

本文仿真計算采用的TMS線圈型號是英國Magstim公司的Magstim Double 70mm Air Film Coil (Magstim AFC),設定TMS線圈電流變化率dI/dt為1.00e6 A/s。定義TMS兩個圓形線圈連接處為線圈位置,同時定義從兩個圓形線圈連接處出發沿手柄方向延伸的射線方向為線圈方向,該射線為l。距離刺激靶點最近的頭皮表面位置為點F,RAS坐標為[?35.21,?22.98,72.72],TMS線圈位置在點F上方4 mm處。本文共進行兩項仿真計算,線圈位置、電流變化率等設置相同,僅線圈方向設置不同。仿真一的線圈方向設置為平行于靶點所在的腦回,仿真二的線圈方向設置為垂直于靶點所在的腦回。在仿真一中L與l垂直,仿真二中L與l平行。圖3左圖所示為TMS線圈方向垂直于靶點所在的腦回,在仿真時把TMS線圈及其位置、方向信息簡化為右圖中的樣式。

圖3

TMS線圈簡化圖

Figure3.

Simplified diagram of TMS coil

圖3

TMS線圈簡化圖

Figure3.

Simplified diagram of TMS coil

由于在TMS中除GM、WM外其余組織電導率的各向異性對刺激靶點電場計算精度的影響不大,因此在仿真計算中除了將GM和WM的電導率分別采用4種組織電導率模型進行處理,其他組織均采用經驗值。為避免DM、VN模型中電導率張量特征值間產生較大的各向異性比[30],限制最大與最小電導率特征值的比值不超過10,同時為確保使用這兩種電導率模型計算出的結果在實際電導率范圍之內,限制最大電導率為2 S/m。分別計算4種電導率模型下頭模型中感應電場,提取L上電場強度值進行分析,結合已有電導率對電場影響的研究理論,分析不同電導率模型對電場計算結果的影響。

2 結果

2.1 頭模型中電場分布

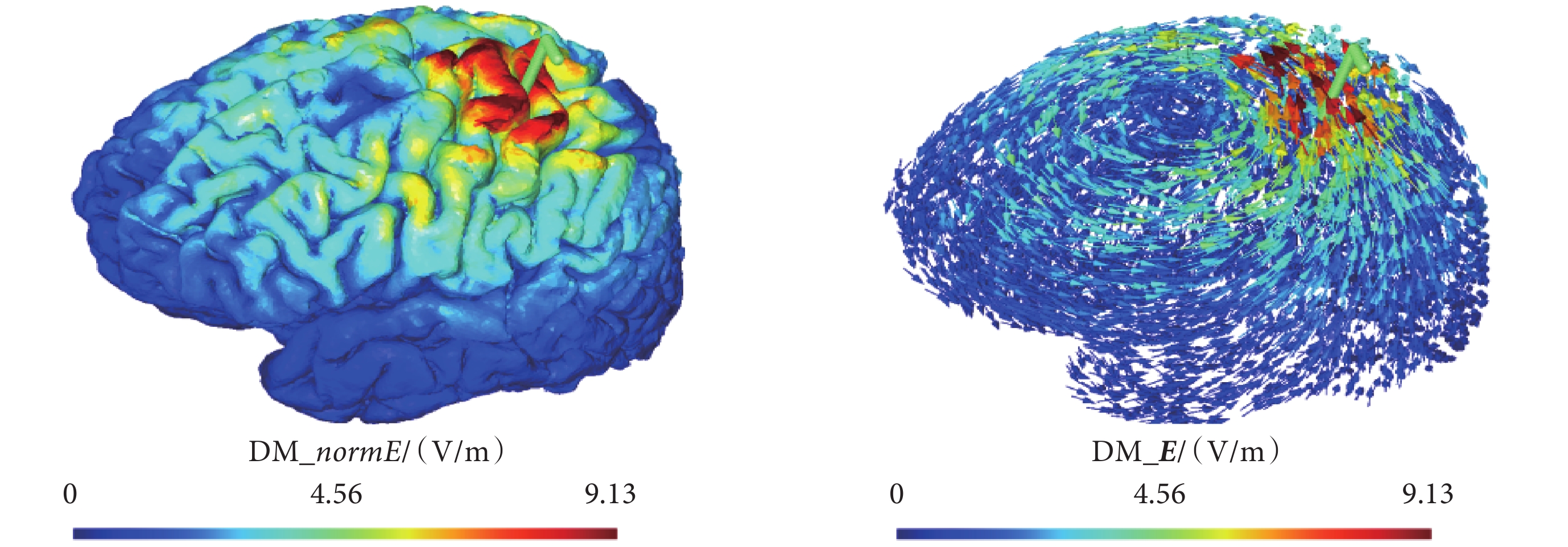

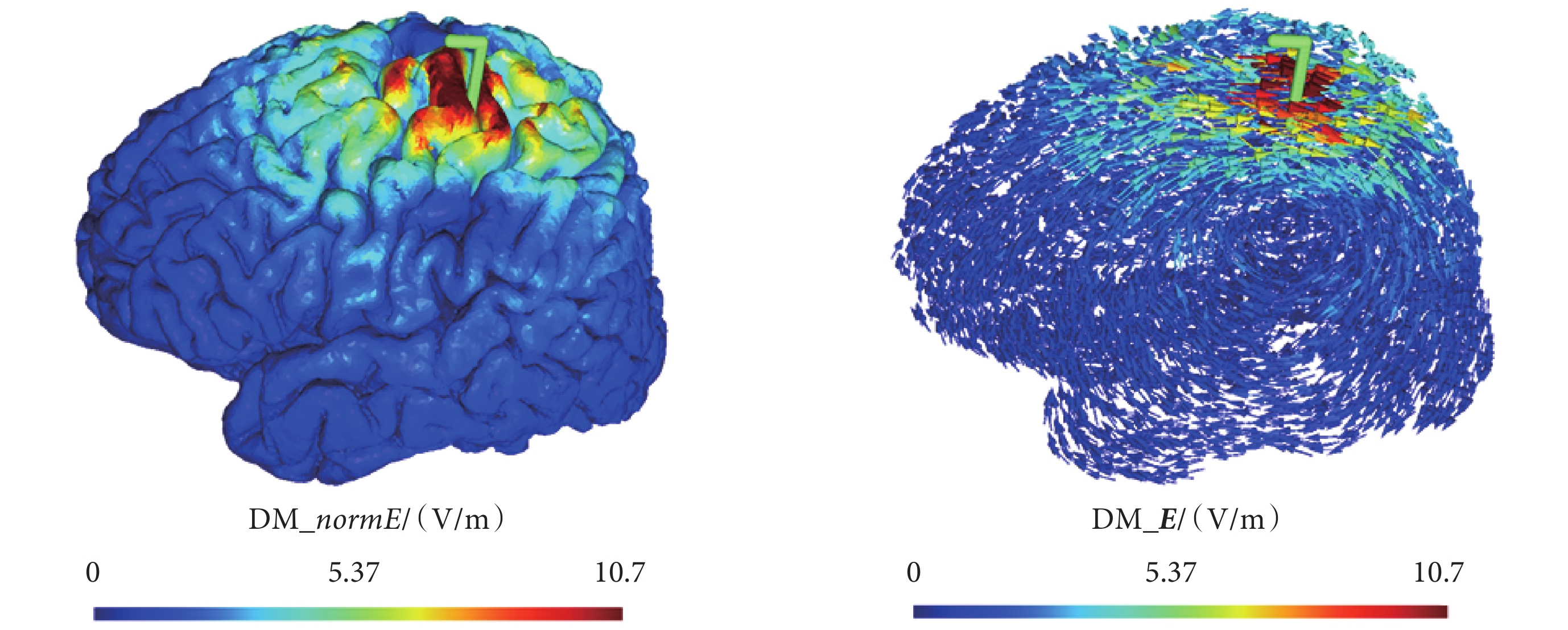

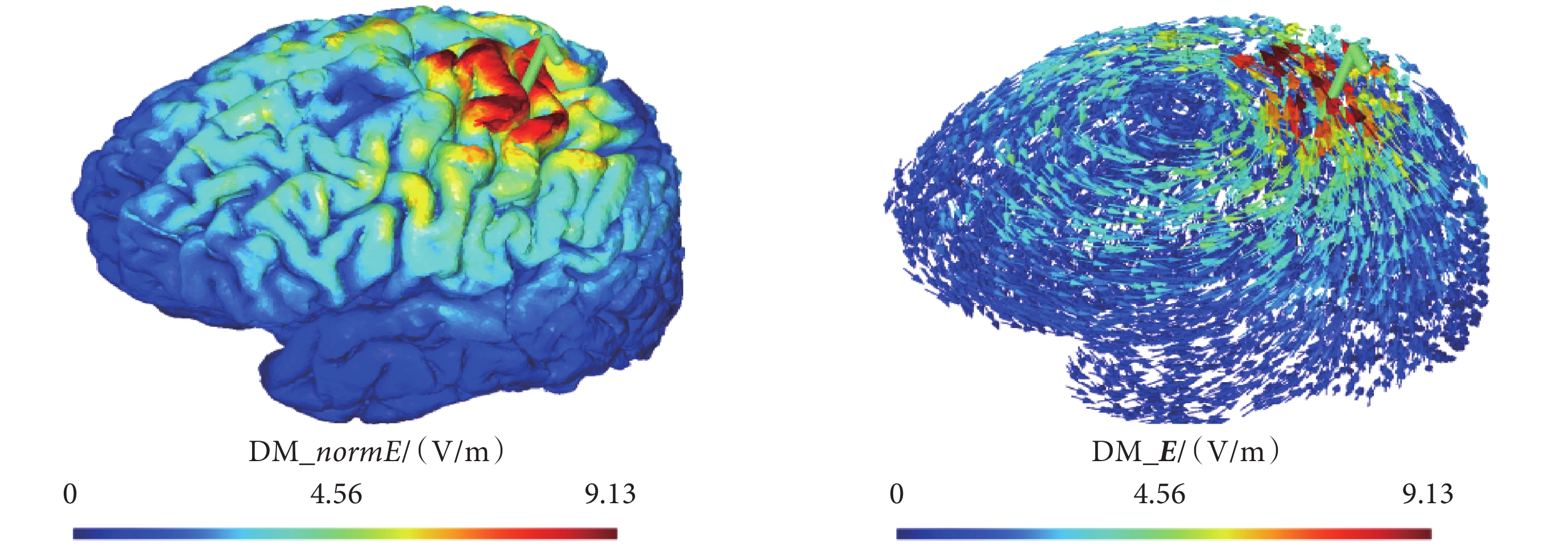

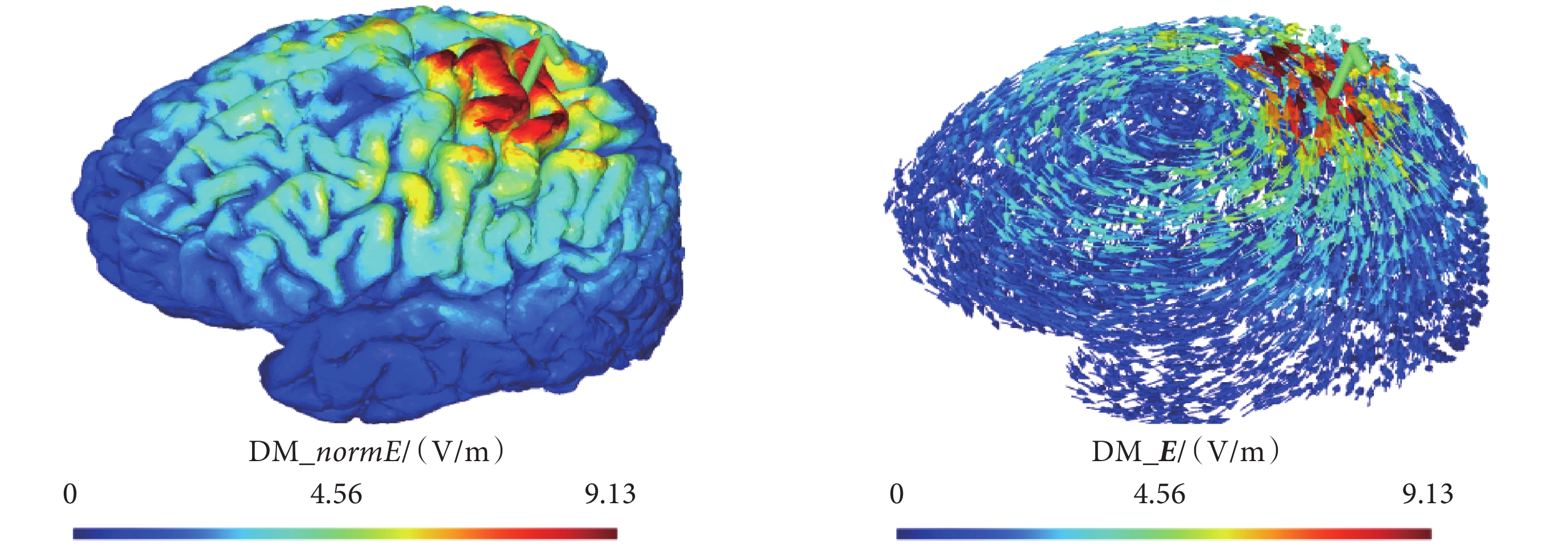

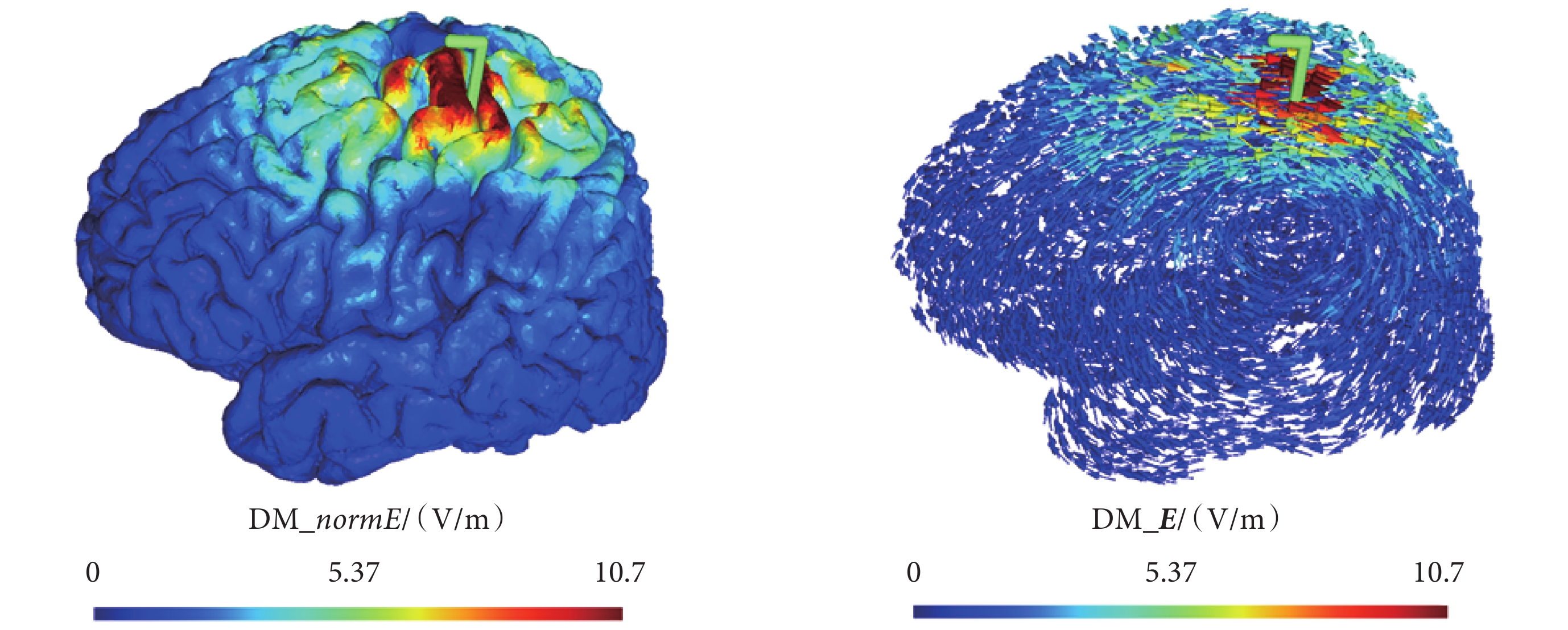

仿真一和仿真二使用SC模型得到的電場強度幅值normE最大值分別是8.82、10.4 V/m,使用DM模型得到normE最大值分別是9.13、10.7 V/m,使用VN模型得到的normE最大值分別是8.94、10.4 V/m,使用MC模型得到的normE最大值分別是9.03、10.6 V/m。由于線圈方向一定時,不同電導率模型下GM表面電場強度幅值normE和電場強度E從圖像上幾乎看不出差別,因此在圖4、5中僅展示使用DM電導率模型進行顱內感應電場計算得到的GM表面電場強度幅值normE和電場強度E的計算結果,其中電場強度E在圖中使用矢量箭頭表示。

圖4

仿真一的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure4.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the first simulation

圖4

仿真一的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure4.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the first simulation

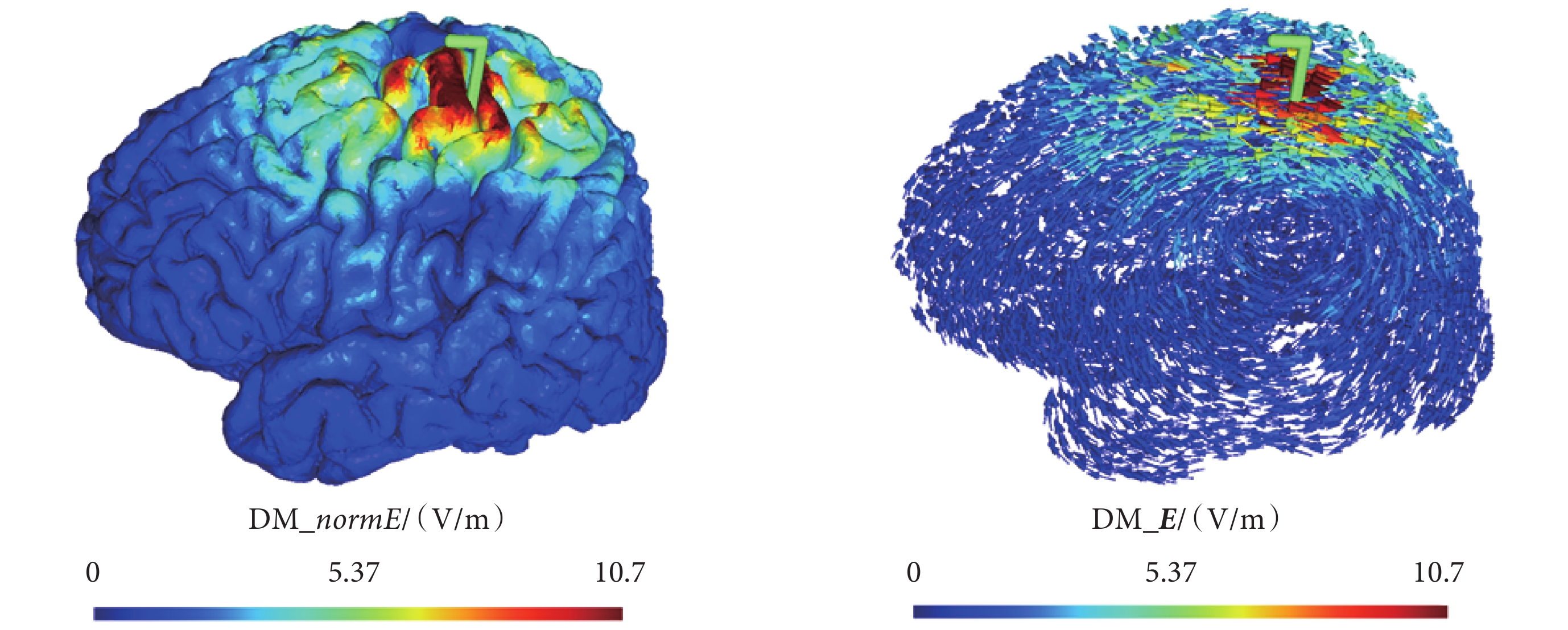

圖5

仿真二的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure5.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the second simulation

圖5

仿真二的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure5.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the second simulation

比較圖4、5可知TMS線圈在頭模型中產生的感應電場分布規律:感應電場強度在線圈位置正下方最大,線圈位置正下方電場線與l平行。電場線以l為軸對稱分布,整體上形似線圈在灰質表面的投影。

2.2 L上電場強度

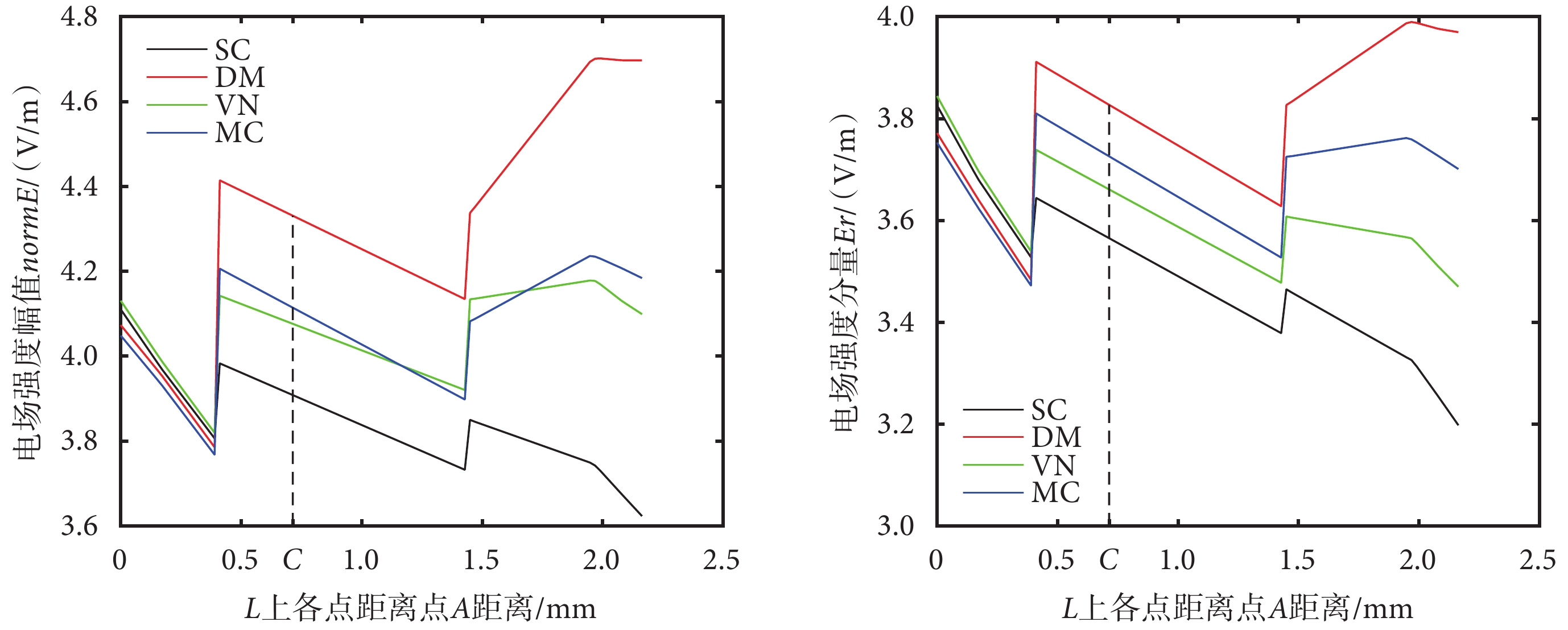

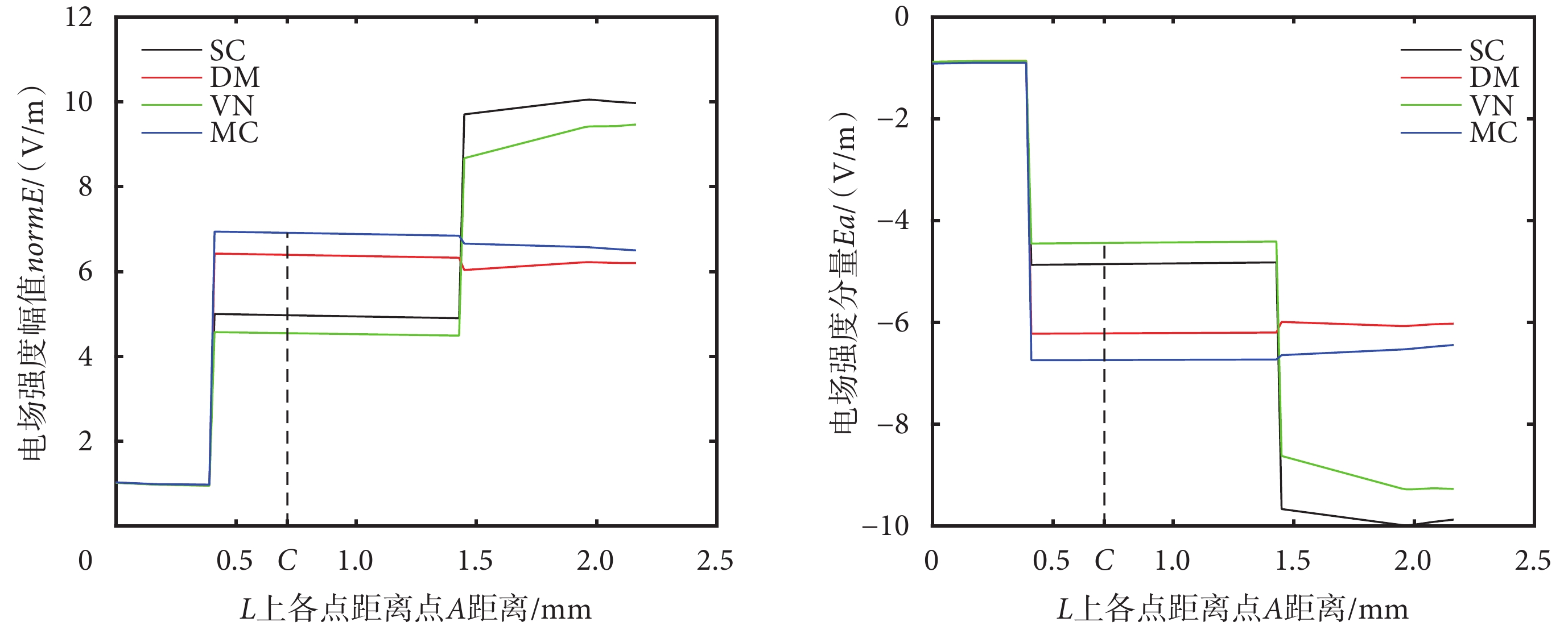

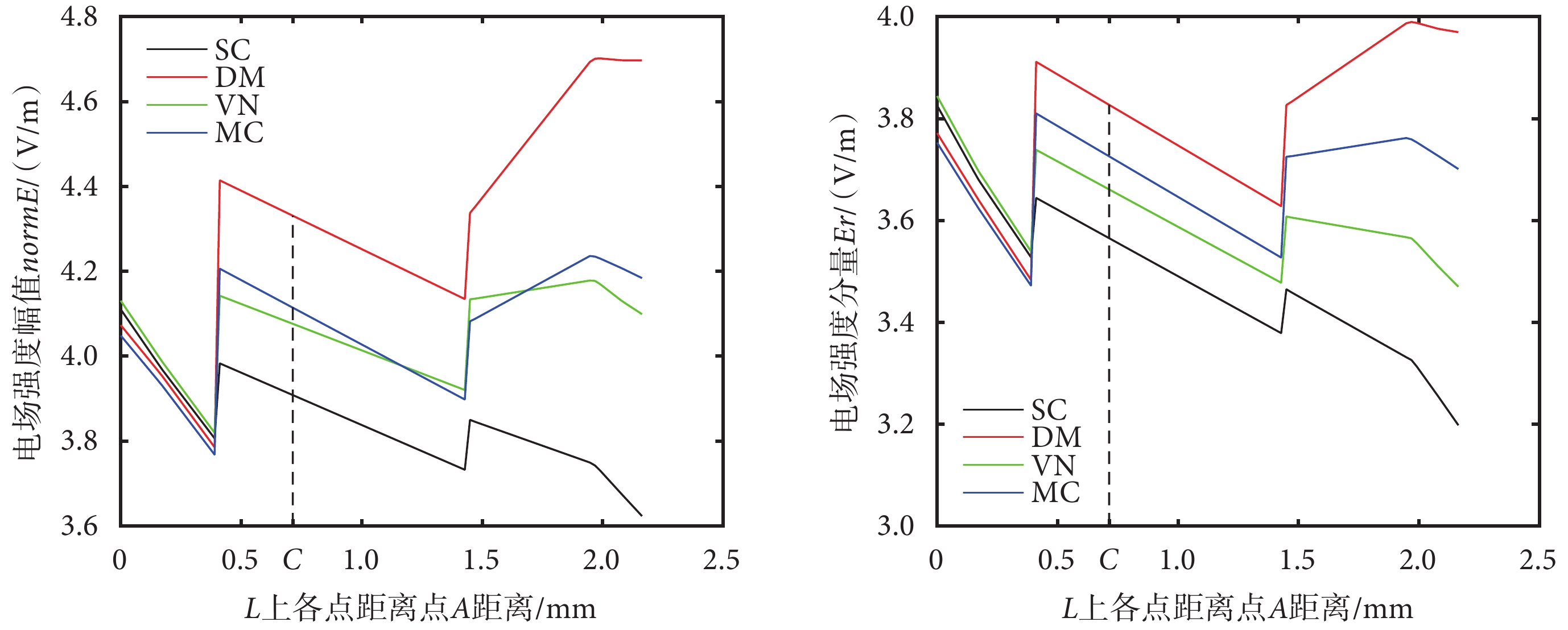

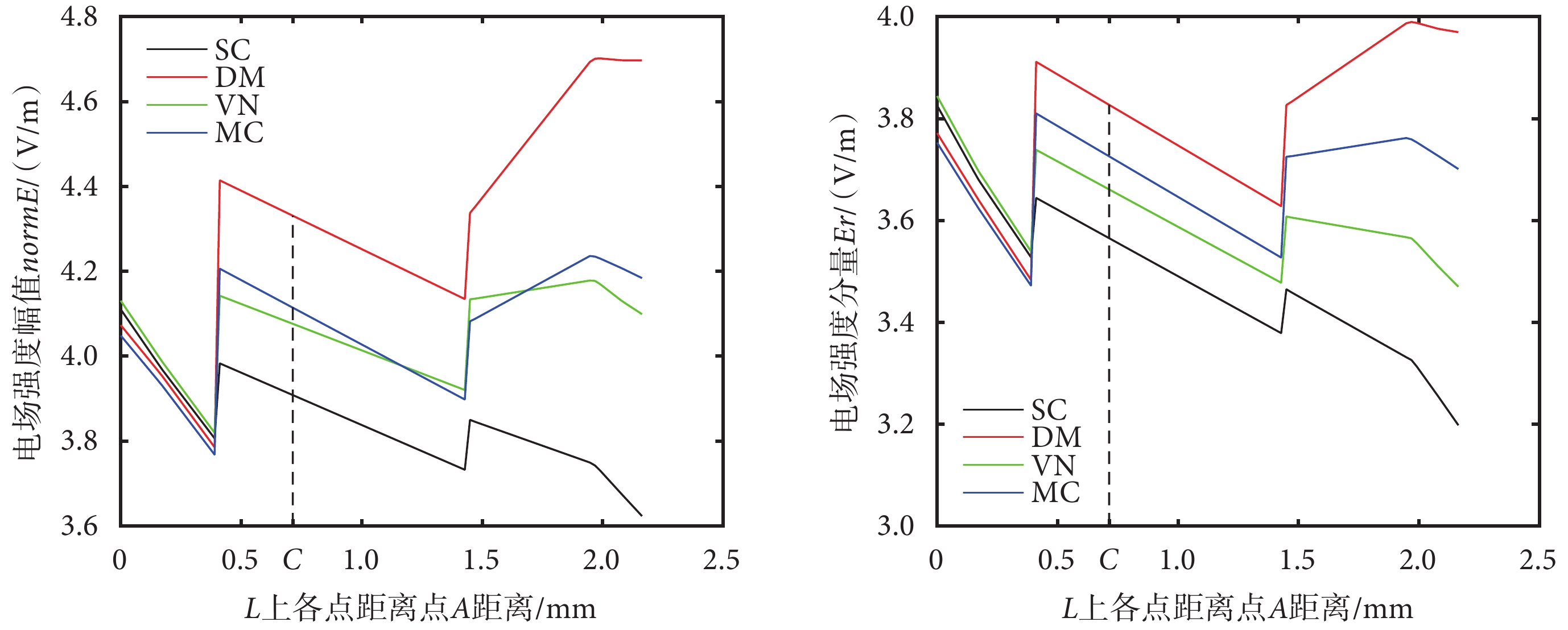

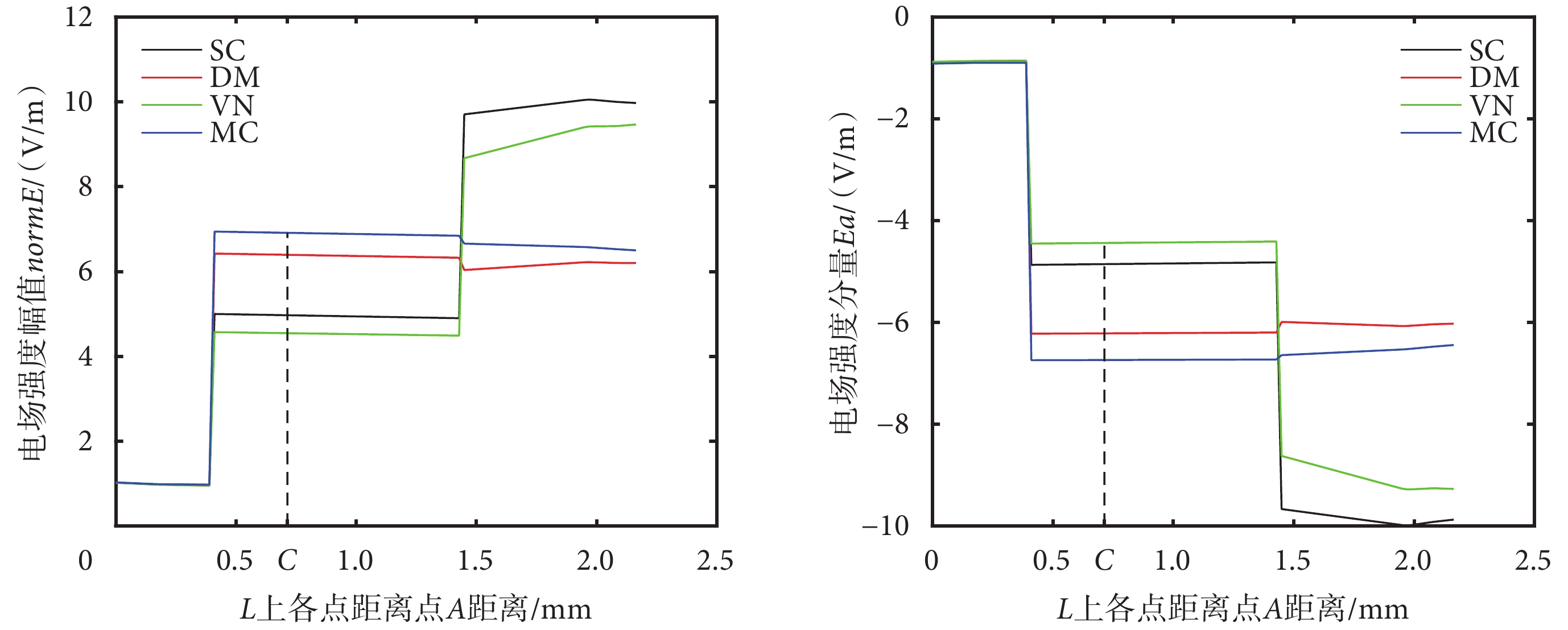

為觀察感應電場強度在L上的變化情況,分別繪制SC、DM、VN和MC等4種電導率模型下L上電場強度幅值normE。電場強度E在RAS坐標系中以右、前、上為正方向的3個分量分別用Er、Ea、Es表示。仿真一中電場強度E的最大分量為Er,仿真二中電場強度E的最大分量為Ea,其他方向上電場強度分量差異較小,不再列出。圖6所示為仿真一的電場強度幅值normE和電場強度E的分量Er,圖7所示為仿真二的電場強度幅值normE和電場強度E的分量Ea。圖中折線段起始點對應A點,終止點對應E點,終止點處橫坐標為2.16 mm,C點是靶點位置。

圖6

仿真一的電場強度幅值和分量Er

Figure6.

Amplitude and component value Er of electric field intensity in the first simulation

圖6

仿真一的電場強度幅值和分量Er

Figure6.

Amplitude and component value Er of electric field intensity in the first simulation

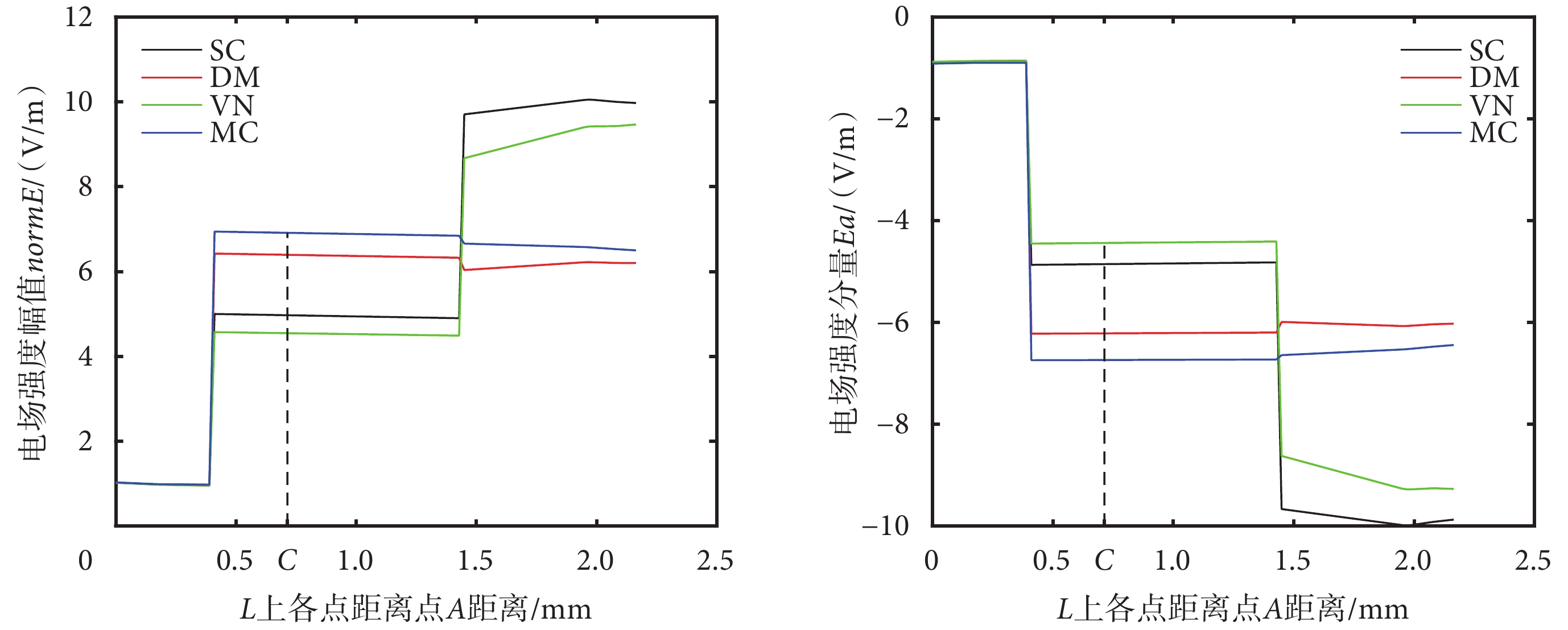

圖7

仿真二的電場強度幅值和分量Ea

Figure7.

Amplitude and component value Ea of electric field intensity in the second simulation

圖7

仿真二的電場強度幅值和分量Ea

Figure7.

Amplitude and component value Ea of electric field intensity in the second simulation

3 討論

仿真一和仿真二的最大電場強度幅值normE由大到小對應的電導率模型均為:DM、MC、VN、SC,可以看出該順序是有規律的,且與線圈方向無關,而與電導率模型有關。定義DM模型對應的電導率張量特征值構成的橢球體積為VDM,MC模型對應的電導率圓球體積為VMC,VN模型對應的電導率張量特征值構成的橢球體積為VVN,SC模型對應的電導率圓球體積為VSC。VDM與VMC相等,DM電導率模型有方向性,MC電導率模型無方向性。VVN與VSC相等,VN模型繼承了DM模型的方向性,SC模型無方向性。DM、MC模型的電導率(橢)球的體積來自于彌散張量的處理,VN、SC模型的電導率(橢)球的體積來自于已有研究里的經驗值。綜上,推斷VDM與VMC小于VVN與VSC,因此DM和MC模型與VN和SC模型相比,在CSF-GM交界面上和GM-WM交界面上累積的電荷就多,產生的靜電場就大。在仿真一、仿真二中DM模型下比SC模型下最大電場強度幅值normE分別增加3.51%、2.88%。

仿真一和仿真二中4種電導率模型下電場最大的均為DM模型,分別為9.13 V/m、10.7 V/m,進一步將DM模型下電場進行比較,可見電場在線圈方向垂直于靶點所在腦回時更大,另外,其他3種電導率模型下電場也是在線圈方向垂直于靶點所在腦回時更大。在DM、MC、VN、SC模型下,仿真二比仿真一最大電場強度幅值normE分別增加17.2%、17.4%、16.3%、17.9%。產生這種現象的原因是:當線圈方向平行于靶點所在腦回時,只有少量電場線穿過靶點附近的CSF-GM交界面,交界面上積累電荷較少;而當線圈方向垂直于靶點所在腦回時,大量電場線穿過靶點附近的CSF-GM交界面,交界面上積累電荷較多,產生的靜電場更大。

在圖6、7中,電場在CSF-GM交界面上以及在GM-WM交界面上均存在一定程度的突變,原因是在不同組織交界面上有電荷積累。在圖6所示直線段L上,仿真一GM中電場強度從大到小對應的電導率模型依次是:DM、MC、VN、SC。在圖7所示直線段L上,仿真二GM中電場強度從大到小對應的電導率模型依次是:MC、DM、SC、VN。仿真一和仿真二結果的共同之處是:normEDM和normEMC大于normEVN和normESC。其原因前面已經討論過。在直線段L上,仿真一GM中normEDM比normEMC、normESC最大高出6.07%、10.83%,分別發生在L上距離A點1.43、0.41 mm處;仿真二GM中normEDM比normESC最大高出29.09%,發生在L上距離A點1.43 mm處。仿真一和仿真二結果的不同之處是:在圖6中GM內電場normEDM大于normEMC,normEVN大于normESC,而在圖7中,normEMC大于normEDM,normESC大于normEVN,與圖6中結果相反。原因可能在于:一、電導率沿神經纖維方向的分量大于垂直于神經纖維的分量;比較電導率沿神經纖維方向的分量,DM模型大于MC模型,VN模型大于SC模型,比較電導率垂直于神經纖維方向的分量,則MC模型大于DM模型,SC模型大于VN模型。二、神經纖維大多垂直于GM表面,且近似垂直穿過GM-WM交界面,則L和神經纖維方向一致,仿真一線圈方向l垂直于L、神經纖維,仿真二線圈方向l平行于L、神經纖維。因此,仿真一GM中,MC模型比DM模型在電場方向上的電導率分量大,導致normEDM大于normEMC;仿真二GM中,DM模型比MC模型在電場方向上的電導率分量大,導致normEMC大于normEDM。

進入WM后,仿真一中電場強度從大到小對應的4種電導率模型依次是DM、MC、VN、SC,延續了GM中的排列順序。而在仿真二中電場強度從大到小對應的4種電導率模型依次是SC、VN、MC、DM,沒有延續GM中的排列順序。造成這種現象的原因是在仿真二使用MC和DM模型時,電導率在CSF-GM交界面上沿電場線方向減小較多,積累電荷較多,進而引起在鄰域也即鄰近GM的WM區域中電場強度更低。而在使用SC和VN模型時,電導率在CSF-GM交界面上沿電場線方向減小較少,GM中電場強度增幅較小,對鄰近GM的WM區域中電場強度增幅的削減作用較弱,使得在WM中,SC、VN比MC、DM模型對應的電場強度大。在直線段L上,仿真一WM中normEDM比normEMC、normESC最大高出12.27%、29.65%,均發生在L上距離A點2.16 mm處;仿真二WM中normEVN比normEMC最大高出45.66%,發生在L上距離A點2.16 mm處。

綜上,同時考慮線圈方向和具體電導率模型才能充分解釋TMS頭模型中電場分布狀態。TMS在頭模型中產生的感應電場受3種效應影響:一是組織分界面上電導率變化會引起電荷積累進而引起相應域中電場上升,二是電荷積累引起相應域中電場上升,使鄰域電場下降,三是沿電場方向的電導率分量降幅越大,電場增加越大。線圈方向決定著電場方向,當線圈方向垂直于靶點所在的腦回時,效應一和效應三均能夠得到最大程度的體現,效應二在WM中表現明顯;當線圈方向平行于靶點所在的腦回時,效應一減弱,效應二在WM中幾乎消失,效應三依舊明顯。已有的研究中僅得出效應一和效應二,對效應三的具體研究和產生的結論是本文的創新之處。

在圖6中,仿真一同種電導率模型下電場強度幅值normE和電場強度E的分量Er數值變化趨勢一致,其中MC、VN模型下電場強度幅值線有交叉,主要是由于電場強度E的分量Es在VN模型下較MC模型下更大引起的,因為相較于MC模型,VN模型在S軸方向上的電導率分量值更小。4種模型下電場強度E的分量Er在GM、WM中均無交叉,且數值大小順序嚴格符合效應三,證實研究沿電場方向電導率分量的出發點是正確的。在圖7中,仿真二同種電導率模型下電場強度幅值normE和電場強度E的分量Ea數值變化趨勢高度一致且數值大小極為接近,可見Ea是受電導率模型影響的最主要對象,不同電導率模型下電導率分量區別最為明顯的正是A軸方向,進一步證實研究沿電場方向的電導率分量是有意義的。

文獻[23-26]中研究結果雖然差異較大,但均可以從線圈方向和具體電導率模型兩方面做出解釋。文獻[23]、[26]中的情況很可能發生在線圈方向平行于腦回時,文獻[24]中的WM最大感應電場增加40%很可能發生在線圈方向垂直于腦回時,而文獻[25]中的情況很可能發生在線圈方向既不平行于腦回也不垂直于腦回時。綜合3種效應進行考慮,使用各向異性的電導率模型計算TMS在頭模型中產生的感應電場才能保證電場精確性,只有各向異性電導率模型才能使上述3種效應都在電場中體現出來。另外,DM模型優于VN模型,因為VN模型電導率大小來自于經驗值,而DM模型電導率大小是基于個體DTI數據計算得到的,對個體而言更具有準確性。

4 結論

TMS在頭模型中產生感應電場時,線圈方向決定著不同組織分界面處電場的方向,在電導率不連續的組織分界面上會引起電荷積累,線圈方向影響著組織交界面上實際電荷積累量,而電導率模型會影響計算出的電荷積累量,電荷積累進而會引起電場強度在組織分界面發生躍升。在僅考慮累計電荷對相應域電場的影響、不考慮對鄰域電場的影響時,當電場方向和電導率下降最多的方向相同時,即當線圈垂直于靶點所在腦回時,會引起電場最大程度的增加;與此同時,電導率在電場方向分量越小的電導率模型,對應的交界面處電場躍升就越大。當電導率模型為DM、線圈垂直于靶點所在腦回時,容易在頭模型中得到最大電場,比同條件下SC模型GM中電場最大高出29.09%,WM中最大高出45.66%;而當線圈平行于靶點所在腦回時,DM模型比同條件下SC模型GM中電場最大高出10.83%,WM中最大高出29.65%。研究結果表明使用各向異性電導率模型計算TMS在組織中產生的感應電場更精準,以上結論對實施TMS精準刺激具有指導意義。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:牛瑞奇撰寫論文初稿和修改論文,張丞、吳昌哲負責數據采集和數據處理,林華負責數據分析和審校論文,張廣浩、霍小林指導、修改和審校論文。

倫理聲明:本研究通過了首都醫科大學宣武醫院倫理委員會的審批(批文編號:臨研審[2022]098號)。

0 引言

經顱磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)是一種由電磁線圈產生時變磁場,進而在腦組織中誘導出感應電場,通過刺激靶點處神經纖維影響其神經電活動的無創治療技術[1]。判斷是否能激活靶點處的神經纖維需要對TMS產生的感應電場進行精準計算[2-4],然而組織電導率分布對電場強度分布具有明顯影響[5-9]。

組織電導率分布是通過對彌散張量成像(diffusion tensor imaging,DTI)數據的處理得到的,根據處理方式不同,電導率模型分為4種,分別為:標量(scalar,SC)、直接映射(direct mapping,DM)、體積歸一化(volume normalized,VN)、平均電導率(mean conductivity,MC)。其中SC、MC為各向同性電導率模型,DM、VN為各向異性電導率模型。

SC模型的電導率是直接從已有研究中獲取的經驗值,是各向同性的電導率,每種組織取統一的值,灰質(gray matter,GM)為0.126 S/m,白質(white matter,WM)為0.275 S/m,腦脊液(cerebrospinal fluid,CSF)為1.654 S/m,顱骨為0.010 S/m,頭皮為0.465 S/m等[10]。DM模型是基于Tuch等[11]提出的彌散張量與電導率張量特征值間存在線性關系構建的電導率模型。從DTI數據中提取出彌散張量后,由于電導率張量和彌散張量的特征向量相同,因此可以通過彌散張量得到電導率張量的特征向量,再根據電導率張量和彌散張量的特征值的線性關系[12-13],通過對彌散張量特征值進行線性縮放得到電導率張量特征值。由電導率張量的特征值及與之對應的特征向量,便可構成既有大小、又有方向的電導率矢量。VN模型保留了特征向量方向信息,而使電導率大小與SC模型相等[14],即VN模型中電導率張量特征值構成的橢球體積與SC模型電導率球的體積相等。MC模型與DM模型對應的電導率大小相同,無方向性,即MC模型電導率球的體積與DM模型中電導率張量特征值構成的橢球體積相等。以上4種電導率模型對應的電導率在方向或大小上存在著一定程度的差異,這種差異會影響TMS在頭模型中所產生電場的計算結果。

TMS在腦組織中產生感應電場時,在CSF-GM交界面和GM-WM交界面上電導率的變化會導致交界面上電荷積累,累積電荷會進一步對感應電場產生明顯的影響[15-16]。這種現象在施加電場的介質中表現為:電導率增加導致空間電荷形成和電場降低[17],同時會使相鄰域電場更高[18]。例如GM電導率增加會使GM中電場降低[19],可用歐姆定律解釋為:電導率增加會使相應區域電流密度增加,降低電勢下降幅度,從而降低電場強度[20]。另外,較低的WM電導率可以產生更高的峰值電場,原因可能是電流傳導效率較低使得產生的電場更高[21],而WM電導率增加會引起WM中電場降低,同時還會導致GM中電場增加。不同組織分界面處電導率的不連續性引起的分界面上電場變化是TMS神經激活的機制之一[22],由此引起的局部電場梯度,足以產生動作電位。另外,把組織視為各向異性與把組織視為各向同性時,計算得到的頭模型中感應電場也存在著差異[23-26]。文獻[23]提到考慮組織各向異性得到的TMS產生的最大感應電場增加10%,而且這個增幅通常發生在WM中。文獻[24]提到考慮組織各向異性得到的TMS在WM產生的局部電場增加40%,高場值主要發生在腦回冠上。文獻[25]提到考慮WM各向異性電導率比不考慮時,得到的TMS產生的最大感應電場增加19%。文獻[26]提到使用各向異性電導率和使用各向同性電導率,得到TMS產生的感應電場高度一致,不過前者能很大程度上減少電場中的階梯偽影。以上研究得到的結論差異較大,難以做出統一解釋。綜上,深入研究組織電導率模型對TMS頭模型內電場計算的影響,提升電場計算準確性,對TMS精準刺激具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 頭模型的生成

本文使用一名健康成年男性的T1加權結構磁共振圖像(magnetic resonance image,MRI)數據和DTI數據生成三維頭模型,該受試者的MRI數據和DTI數據均由美國通用電氣醫療公司的3.0 T GE Discovery MR750掃描儀獲得。在使用Freesurfer軟件對MRI數據進行處理時,去除了對研究無意義的顱底和脖子部分圖像,使用FSL軟件中DTI工具箱處理DTI數據得到組織電導率,最終得到頭模型如圖1所示。

圖1

MRI和DTI數據生成頭模型

Figure1.

Head model generated from MRI and DTI data

圖1

MRI和DTI數據生成頭模型

Figure1.

Head model generated from MRI and DTI data

1.2 選定研究區域

本文設定TMS刺激靶點C位于大腦中央前回運動區,該靶點MNI坐標為[?26,?25,63],RAS坐標為[?23.77,?22.62,46.19]。RAS坐標系下以右、前、上為正方向,即R方向、A方向和S方向。本文選定電場強度研究區域為直線段L,L起始于CSF內點A,經過CSF-GM交界面上點B,穿過刺激靶點C,再經過GM-WM交界面上點D,終止于WM內點E。A點RAS坐標為[?24,?24.72,46.66],B點RAS坐標為[?23.86,?23.44,46.37],D點RAS坐標為[?23.54,?20.52,45.72],E點RAS坐標為[?23.31,?18.42,45.25]。圖2所示為A、C、E三個位點在矢狀面和橫截面上的位置,由以上三點即可判斷出組織交界面上B、D兩點的位置。圖中紅色十字光標表示CSF內點A、GM內點C、WM內點E在矢狀面、橫截面上的位置。

圖2

A、C、E點在頭模型中的位置

Figure2.

Position of points A, C, E in the head model

圖2

A、C、E點在頭模型中的位置

Figure2.

Position of points A, C, E in the head model

在圖2中可以觀察到L垂直于CSF-GM交界面和GM-WM交界面,交界面上電導率變化會造成電荷積累,并對電場產生影響,這種影響在L方向上能夠得到最全面的體現。另外,GM內神經纖維大多垂直于GM表面,且垂直穿過GM-WM交界面[27],可以發現L與神經纖維方向相同。由于沿神經纖維的電導率分量大于垂直于神經纖維的電導率分量[28-29],因此神經纖維方向對組織電導率的影響在L上能夠得到最大體現。結合以上兩點,選定研究區域為直線段L有助于分析不同組織電導率模型對電場的影響。

1.3 TMS仿真參數設置

本文仿真計算采用的TMS線圈型號是英國Magstim公司的Magstim Double 70mm Air Film Coil (Magstim AFC),設定TMS線圈電流變化率dI/dt為1.00e6 A/s。定義TMS兩個圓形線圈連接處為線圈位置,同時定義從兩個圓形線圈連接處出發沿手柄方向延伸的射線方向為線圈方向,該射線為l。距離刺激靶點最近的頭皮表面位置為點F,RAS坐標為[?35.21,?22.98,72.72],TMS線圈位置在點F上方4 mm處。本文共進行兩項仿真計算,線圈位置、電流變化率等設置相同,僅線圈方向設置不同。仿真一的線圈方向設置為平行于靶點所在的腦回,仿真二的線圈方向設置為垂直于靶點所在的腦回。在仿真一中L與l垂直,仿真二中L與l平行。圖3左圖所示為TMS線圈方向垂直于靶點所在的腦回,在仿真時把TMS線圈及其位置、方向信息簡化為右圖中的樣式。

圖3

TMS線圈簡化圖

Figure3.

Simplified diagram of TMS coil

圖3

TMS線圈簡化圖

Figure3.

Simplified diagram of TMS coil

由于在TMS中除GM、WM外其余組織電導率的各向異性對刺激靶點電場計算精度的影響不大,因此在仿真計算中除了將GM和WM的電導率分別采用4種組織電導率模型進行處理,其他組織均采用經驗值。為避免DM、VN模型中電導率張量特征值間產生較大的各向異性比[30],限制最大與最小電導率特征值的比值不超過10,同時為確保使用這兩種電導率模型計算出的結果在實際電導率范圍之內,限制最大電導率為2 S/m。分別計算4種電導率模型下頭模型中感應電場,提取L上電場強度值進行分析,結合已有電導率對電場影響的研究理論,分析不同電導率模型對電場計算結果的影響。

2 結果

2.1 頭模型中電場分布

仿真一和仿真二使用SC模型得到的電場強度幅值normE最大值分別是8.82、10.4 V/m,使用DM模型得到normE最大值分別是9.13、10.7 V/m,使用VN模型得到的normE最大值分別是8.94、10.4 V/m,使用MC模型得到的normE最大值分別是9.03、10.6 V/m。由于線圈方向一定時,不同電導率模型下GM表面電場強度幅值normE和電場強度E從圖像上幾乎看不出差別,因此在圖4、5中僅展示使用DM電導率模型進行顱內感應電場計算得到的GM表面電場強度幅值normE和電場強度E的計算結果,其中電場強度E在圖中使用矢量箭頭表示。

圖4

仿真一的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure4.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the first simulation

圖4

仿真一的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure4.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the first simulation

圖5

仿真二的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure5.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the second simulation

圖5

仿真二的灰質表面電場強度幅值和矢量圖

Figure5.

Amplitude and vector diagram of gray matter surface electric field intensity of the second simulation

比較圖4、5可知TMS線圈在頭模型中產生的感應電場分布規律:感應電場強度在線圈位置正下方最大,線圈位置正下方電場線與l平行。電場線以l為軸對稱分布,整體上形似線圈在灰質表面的投影。

2.2 L上電場強度

為觀察感應電場強度在L上的變化情況,分別繪制SC、DM、VN和MC等4種電導率模型下L上電場強度幅值normE。電場強度E在RAS坐標系中以右、前、上為正方向的3個分量分別用Er、Ea、Es表示。仿真一中電場強度E的最大分量為Er,仿真二中電場強度E的最大分量為Ea,其他方向上電場強度分量差異較小,不再列出。圖6所示為仿真一的電場強度幅值normE和電場強度E的分量Er,圖7所示為仿真二的電場強度幅值normE和電場強度E的分量Ea。圖中折線段起始點對應A點,終止點對應E點,終止點處橫坐標為2.16 mm,C點是靶點位置。

圖6

仿真一的電場強度幅值和分量Er

Figure6.

Amplitude and component value Er of electric field intensity in the first simulation

圖6

仿真一的電場強度幅值和分量Er

Figure6.

Amplitude and component value Er of electric field intensity in the first simulation

圖7

仿真二的電場強度幅值和分量Ea

Figure7.

Amplitude and component value Ea of electric field intensity in the second simulation

圖7

仿真二的電場強度幅值和分量Ea

Figure7.

Amplitude and component value Ea of electric field intensity in the second simulation

3 討論

仿真一和仿真二的最大電場強度幅值normE由大到小對應的電導率模型均為:DM、MC、VN、SC,可以看出該順序是有規律的,且與線圈方向無關,而與電導率模型有關。定義DM模型對應的電導率張量特征值構成的橢球體積為VDM,MC模型對應的電導率圓球體積為VMC,VN模型對應的電導率張量特征值構成的橢球體積為VVN,SC模型對應的電導率圓球體積為VSC。VDM與VMC相等,DM電導率模型有方向性,MC電導率模型無方向性。VVN與VSC相等,VN模型繼承了DM模型的方向性,SC模型無方向性。DM、MC模型的電導率(橢)球的體積來自于彌散張量的處理,VN、SC模型的電導率(橢)球的體積來自于已有研究里的經驗值。綜上,推斷VDM與VMC小于VVN與VSC,因此DM和MC模型與VN和SC模型相比,在CSF-GM交界面上和GM-WM交界面上累積的電荷就多,產生的靜電場就大。在仿真一、仿真二中DM模型下比SC模型下最大電場強度幅值normE分別增加3.51%、2.88%。

仿真一和仿真二中4種電導率模型下電場最大的均為DM模型,分別為9.13 V/m、10.7 V/m,進一步將DM模型下電場進行比較,可見電場在線圈方向垂直于靶點所在腦回時更大,另外,其他3種電導率模型下電場也是在線圈方向垂直于靶點所在腦回時更大。在DM、MC、VN、SC模型下,仿真二比仿真一最大電場強度幅值normE分別增加17.2%、17.4%、16.3%、17.9%。產生這種現象的原因是:當線圈方向平行于靶點所在腦回時,只有少量電場線穿過靶點附近的CSF-GM交界面,交界面上積累電荷較少;而當線圈方向垂直于靶點所在腦回時,大量電場線穿過靶點附近的CSF-GM交界面,交界面上積累電荷較多,產生的靜電場更大。

在圖6、7中,電場在CSF-GM交界面上以及在GM-WM交界面上均存在一定程度的突變,原因是在不同組織交界面上有電荷積累。在圖6所示直線段L上,仿真一GM中電場強度從大到小對應的電導率模型依次是:DM、MC、VN、SC。在圖7所示直線段L上,仿真二GM中電場強度從大到小對應的電導率模型依次是:MC、DM、SC、VN。仿真一和仿真二結果的共同之處是:normEDM和normEMC大于normEVN和normESC。其原因前面已經討論過。在直線段L上,仿真一GM中normEDM比normEMC、normESC最大高出6.07%、10.83%,分別發生在L上距離A點1.43、0.41 mm處;仿真二GM中normEDM比normESC最大高出29.09%,發生在L上距離A點1.43 mm處。仿真一和仿真二結果的不同之處是:在圖6中GM內電場normEDM大于normEMC,normEVN大于normESC,而在圖7中,normEMC大于normEDM,normESC大于normEVN,與圖6中結果相反。原因可能在于:一、電導率沿神經纖維方向的分量大于垂直于神經纖維的分量;比較電導率沿神經纖維方向的分量,DM模型大于MC模型,VN模型大于SC模型,比較電導率垂直于神經纖維方向的分量,則MC模型大于DM模型,SC模型大于VN模型。二、神經纖維大多垂直于GM表面,且近似垂直穿過GM-WM交界面,則L和神經纖維方向一致,仿真一線圈方向l垂直于L、神經纖維,仿真二線圈方向l平行于L、神經纖維。因此,仿真一GM中,MC模型比DM模型在電場方向上的電導率分量大,導致normEDM大于normEMC;仿真二GM中,DM模型比MC模型在電場方向上的電導率分量大,導致normEMC大于normEDM。

進入WM后,仿真一中電場強度從大到小對應的4種電導率模型依次是DM、MC、VN、SC,延續了GM中的排列順序。而在仿真二中電場強度從大到小對應的4種電導率模型依次是SC、VN、MC、DM,沒有延續GM中的排列順序。造成這種現象的原因是在仿真二使用MC和DM模型時,電導率在CSF-GM交界面上沿電場線方向減小較多,積累電荷較多,進而引起在鄰域也即鄰近GM的WM區域中電場強度更低。而在使用SC和VN模型時,電導率在CSF-GM交界面上沿電場線方向減小較少,GM中電場強度增幅較小,對鄰近GM的WM區域中電場強度增幅的削減作用較弱,使得在WM中,SC、VN比MC、DM模型對應的電場強度大。在直線段L上,仿真一WM中normEDM比normEMC、normESC最大高出12.27%、29.65%,均發生在L上距離A點2.16 mm處;仿真二WM中normEVN比normEMC最大高出45.66%,發生在L上距離A點2.16 mm處。

綜上,同時考慮線圈方向和具體電導率模型才能充分解釋TMS頭模型中電場分布狀態。TMS在頭模型中產生的感應電場受3種效應影響:一是組織分界面上電導率變化會引起電荷積累進而引起相應域中電場上升,二是電荷積累引起相應域中電場上升,使鄰域電場下降,三是沿電場方向的電導率分量降幅越大,電場增加越大。線圈方向決定著電場方向,當線圈方向垂直于靶點所在的腦回時,效應一和效應三均能夠得到最大程度的體現,效應二在WM中表現明顯;當線圈方向平行于靶點所在的腦回時,效應一減弱,效應二在WM中幾乎消失,效應三依舊明顯。已有的研究中僅得出效應一和效應二,對效應三的具體研究和產生的結論是本文的創新之處。

在圖6中,仿真一同種電導率模型下電場強度幅值normE和電場強度E的分量Er數值變化趨勢一致,其中MC、VN模型下電場強度幅值線有交叉,主要是由于電場強度E的分量Es在VN模型下較MC模型下更大引起的,因為相較于MC模型,VN模型在S軸方向上的電導率分量值更小。4種模型下電場強度E的分量Er在GM、WM中均無交叉,且數值大小順序嚴格符合效應三,證實研究沿電場方向電導率分量的出發點是正確的。在圖7中,仿真二同種電導率模型下電場強度幅值normE和電場強度E的分量Ea數值變化趨勢高度一致且數值大小極為接近,可見Ea是受電導率模型影響的最主要對象,不同電導率模型下電導率分量區別最為明顯的正是A軸方向,進一步證實研究沿電場方向的電導率分量是有意義的。

文獻[23-26]中研究結果雖然差異較大,但均可以從線圈方向和具體電導率模型兩方面做出解釋。文獻[23]、[26]中的情況很可能發生在線圈方向平行于腦回時,文獻[24]中的WM最大感應電場增加40%很可能發生在線圈方向垂直于腦回時,而文獻[25]中的情況很可能發生在線圈方向既不平行于腦回也不垂直于腦回時。綜合3種效應進行考慮,使用各向異性的電導率模型計算TMS在頭模型中產生的感應電場才能保證電場精確性,只有各向異性電導率模型才能使上述3種效應都在電場中體現出來。另外,DM模型優于VN模型,因為VN模型電導率大小來自于經驗值,而DM模型電導率大小是基于個體DTI數據計算得到的,對個體而言更具有準確性。

4 結論

TMS在頭模型中產生感應電場時,線圈方向決定著不同組織分界面處電場的方向,在電導率不連續的組織分界面上會引起電荷積累,線圈方向影響著組織交界面上實際電荷積累量,而電導率模型會影響計算出的電荷積累量,電荷積累進而會引起電場強度在組織分界面發生躍升。在僅考慮累計電荷對相應域電場的影響、不考慮對鄰域電場的影響時,當電場方向和電導率下降最多的方向相同時,即當線圈垂直于靶點所在腦回時,會引起電場最大程度的增加;與此同時,電導率在電場方向分量越小的電導率模型,對應的交界面處電場躍升就越大。當電導率模型為DM、線圈垂直于靶點所在腦回時,容易在頭模型中得到最大電場,比同條件下SC模型GM中電場最大高出29.09%,WM中最大高出45.66%;而當線圈平行于靶點所在腦回時,DM模型比同條件下SC模型GM中電場最大高出10.83%,WM中最大高出29.65%。研究結果表明使用各向異性電導率模型計算TMS在組織中產生的感應電場更精準,以上結論對實施TMS精準刺激具有指導意義。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:牛瑞奇撰寫論文初稿和修改論文,張丞、吳昌哲負責數據采集和數據處理,林華負責數據分析和審校論文,張廣浩、霍小林指導、修改和審校論文。

倫理聲明:本研究通過了首都醫科大學宣武醫院倫理委員會的審批(批文編號:臨研審[2022]098號)。