臨床中放射性核素動態顯像技術要求使用彈丸注射方法完成注射,由于技師手工彈丸注射存在一定的失敗率,即便富有經驗的技師仍然承擔著很大的心理負擔。通過總結各種手工注射模式的優劣勢,使用開發的放射性核素彈丸注射儀,從輻射防護性、阻塞響應性、注射過程的無菌性及彈丸注射效果四個方面出發,探究自動注射在彈丸注射領域的應用性。相比于當前主流的人工注射方法,基于自動止血法的放射性核素彈丸注射儀所制造的彈丸具有更窄的半峰全寬和更好的重復一致性,同時能夠使技師手掌所受的輻射劑量降低98.8%,并保證了更高效的靜脈阻塞識別性能和整個注射過程的無菌性。基于自動止血法的放射性核素彈丸注射儀在提高彈丸效果和重復一致性方面具備應用潛力。

引用本文: 李晉, 范文紅, 馬劍雄, 周圍, 龐新新, 田存貴, 楊國輝, 王巖, 趙娜. 基于自動止血法的自動注射裝置在放射性核素彈丸注射領域的應用. 生物醫學工程學雜志, 2023, 40(2): 320-326. doi: 10.7507/1001-5515.202301013 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

0 引言

放射性核素動態顯像是在臨床中常用的影像診斷技術,例如應用腎動態顯像技術診斷腎臟功能[1]、應用三時相骨顯像技術診斷骨髓炎[2-3]、應用腦血管動態顯像技術診斷腦血管疾病[4]。而動態顯像技術通常要求使用彈丸注射方法進行放射性核素靜脈推注,即在高壓下將高濃度、小體積(通常小于0.5 mL)的放射性藥物注入靜脈,使藥物以高聚集狀態進入待檢測器官。這種方法對人工注射提出了更高的要求,國內多項研究從大量的臨床實踐中統計了手工彈丸注射的成功率,其中失敗率為5%左右,欠佳率為10%左右[5-7]。彈丸注射效果不佳是當前普遍存在且尚無良好人工解決方案的痛點問題。

當前人工彈丸注射方法主要有止血帶配合注射器注射法和三通管注射法。止血帶配合注射器注射法作為當前應用最為廣泛的注射方法,由于高劑量的放射性核素殘留于注射器針尖處無法繼續推注,退針時存在穿刺點有少量顯像劑漏出的現象[8],這將引起影像拍攝失敗風險和影像計算結果偏差等問題[9]。嚴春雷等[10]對比40例三通管注射法與40例直接注射法的影像結果,表明三通管注射法的彈丸穩定性更優。三通管或留置針的優勢在于更穩定的置管效果不易導致泄露,同時能夠配合生理鹽水輔助推注,在藥液殘留及藥液流動性方面也將起到有益的作用[11]。當患者的外周靜脈質量較差時,通常在使用三通管的基礎上再配合使用止血帶完成注射,在推注完成后藥液將停留在止血帶附近,隨著血流的釋放,藥液將保持相對較高的濃度進入待檢測器官。但止血帶的加入使三通管注射法需要兩人以上配合完成操作,人工操作難度更大,若配合稍有失誤,在彈丸釋放時受到二次擠壓導致彈丸“破碎”的問題也將影響影像計算結果。因此,通過手工提高彈丸注射成功率目前尚無最優的解決方案。本研究擬通過以自動化的方式進行彈丸注射,開發基于自動止血法的彈丸注射裝置,并對其有效性進行探究,以改善人工彈丸注射存在失敗率和輻射劑量高的應用現狀。

1 方法與實驗

1.1 放射性核素彈丸注射儀及可伸縮屏蔽結構

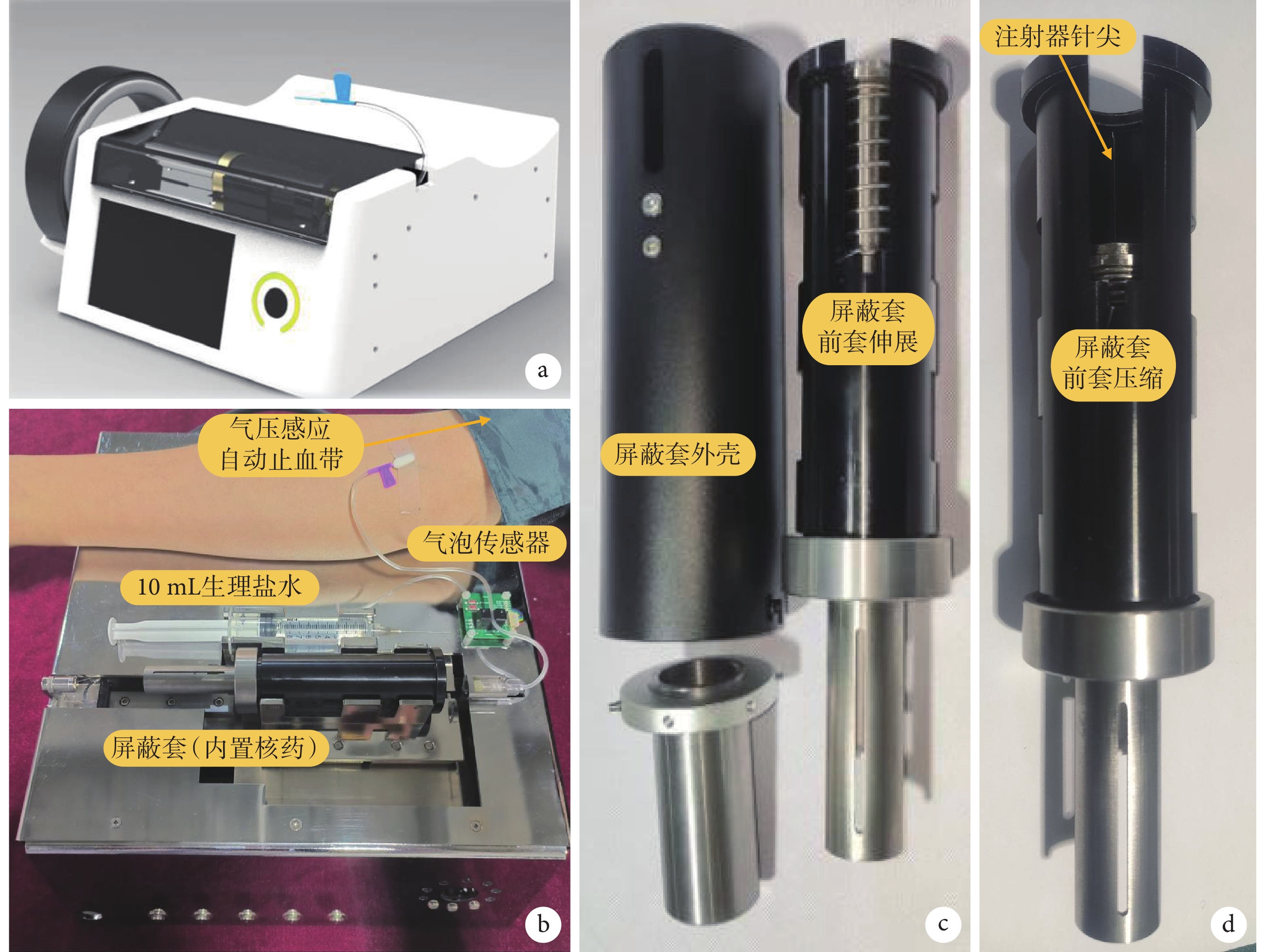

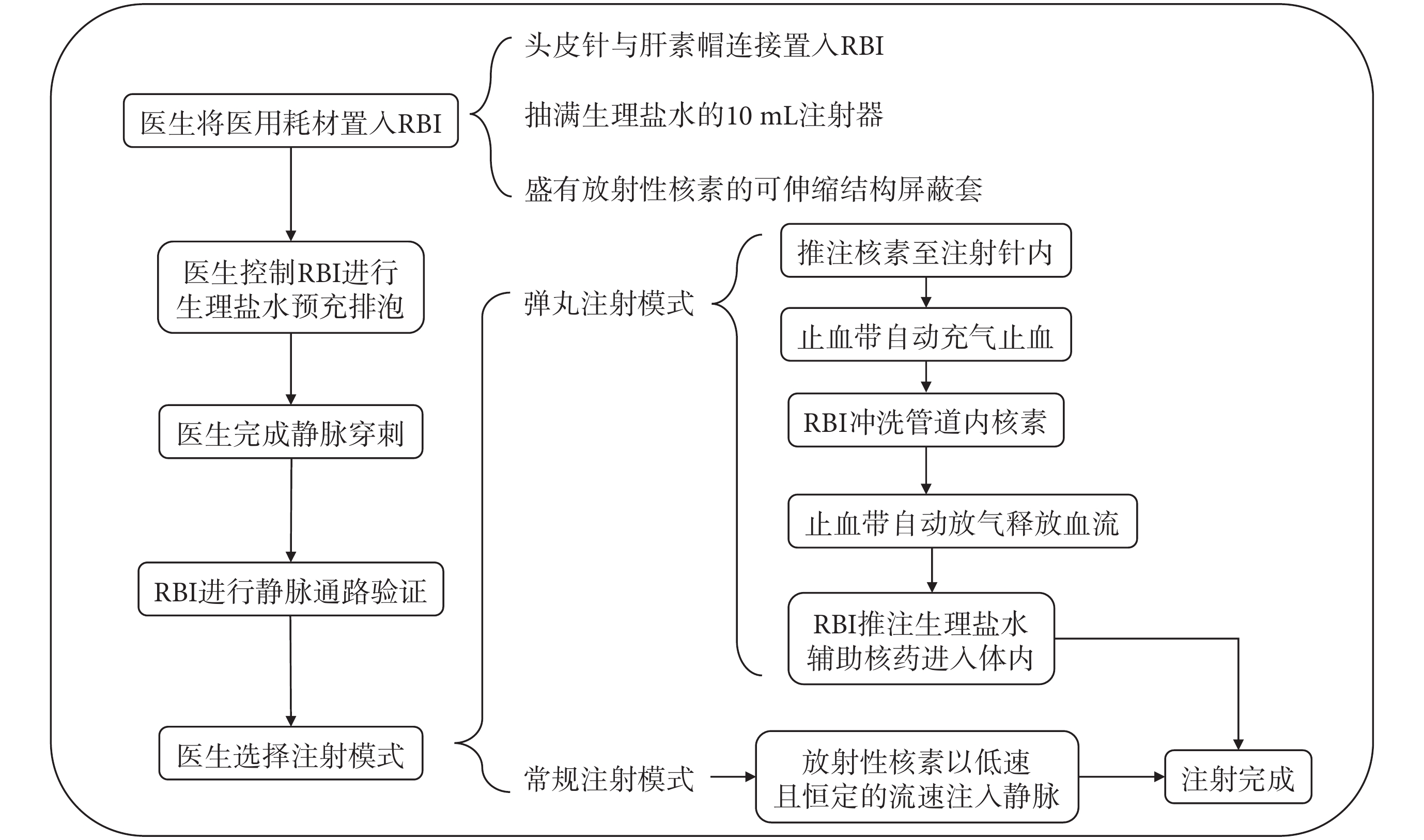

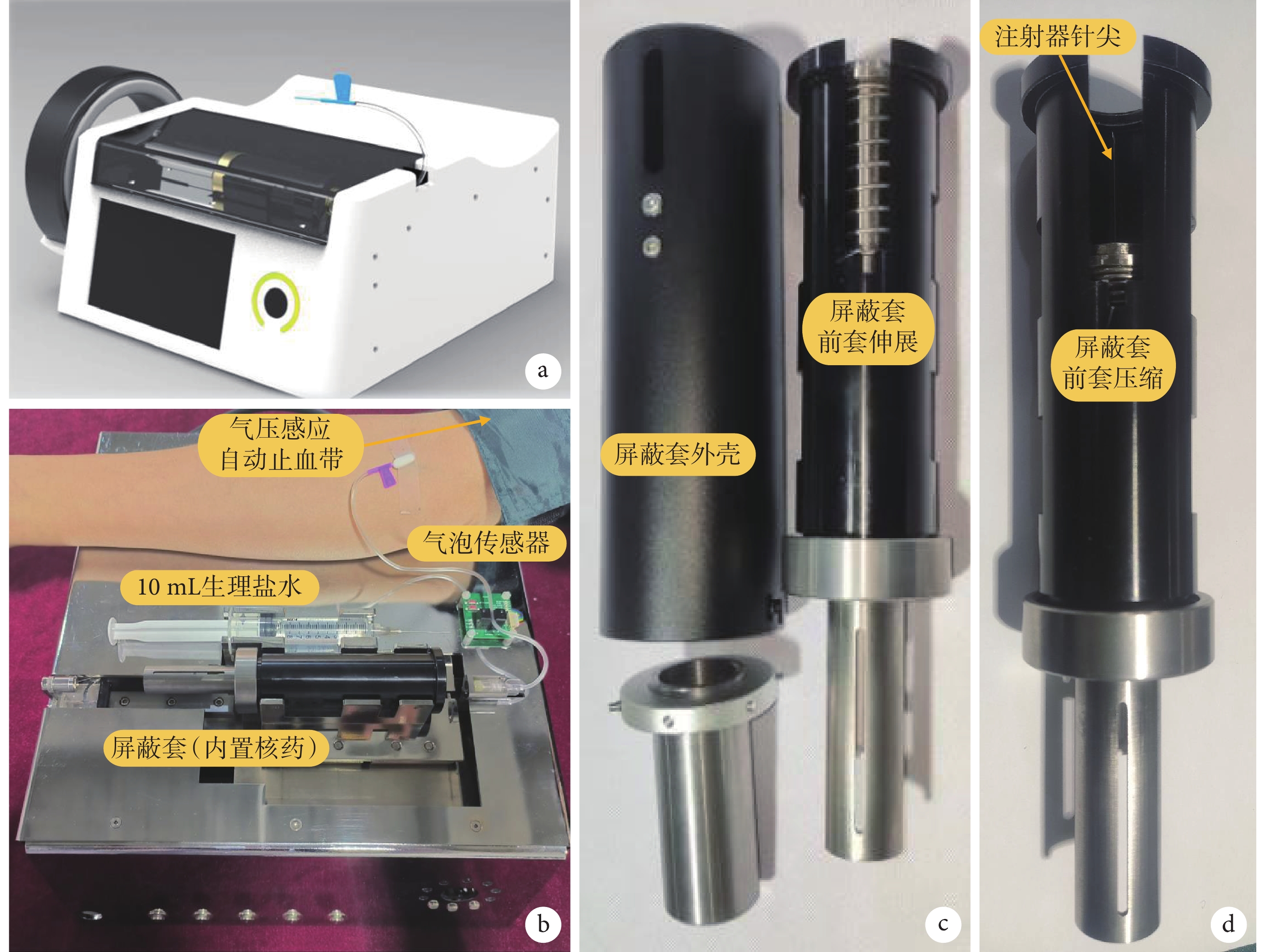

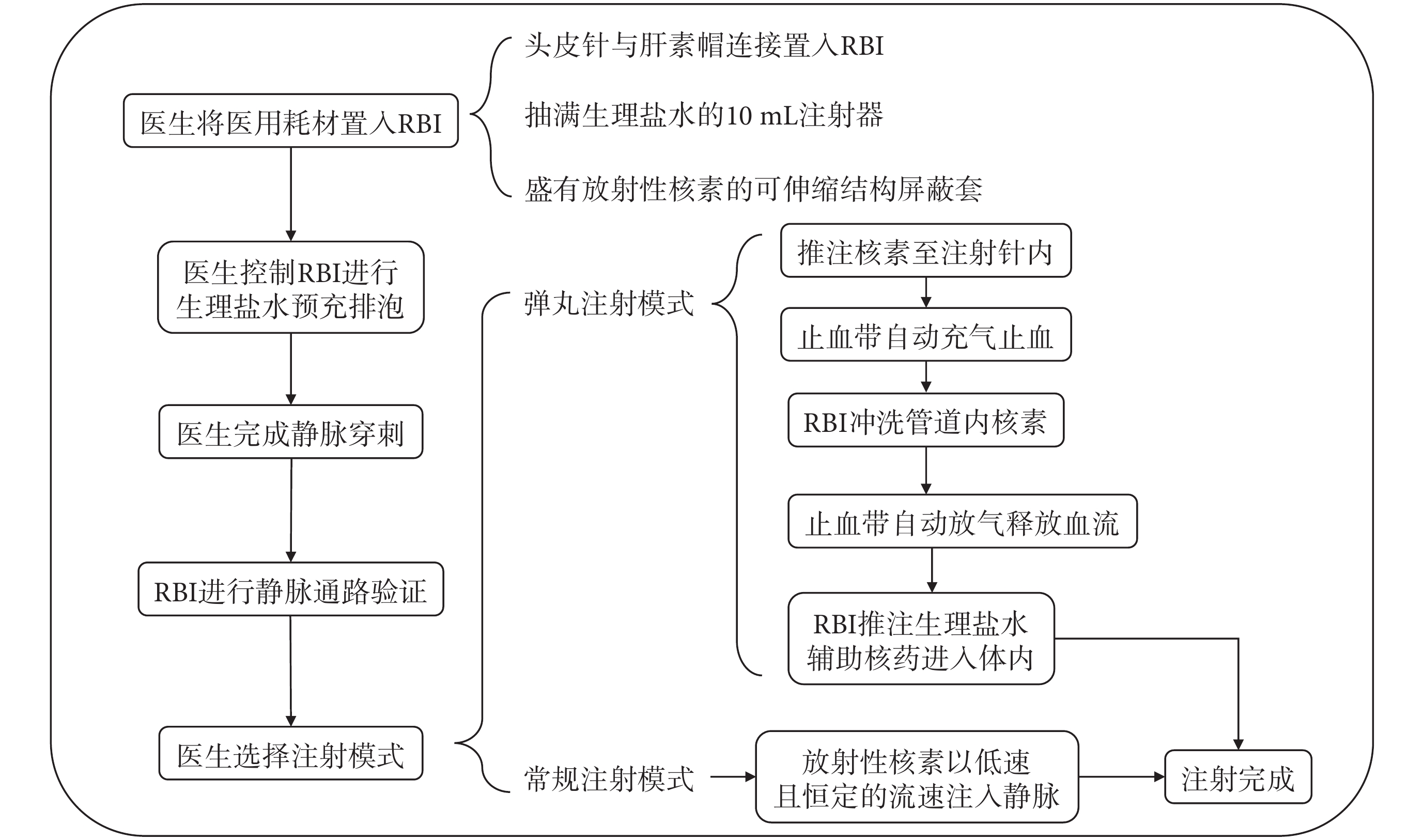

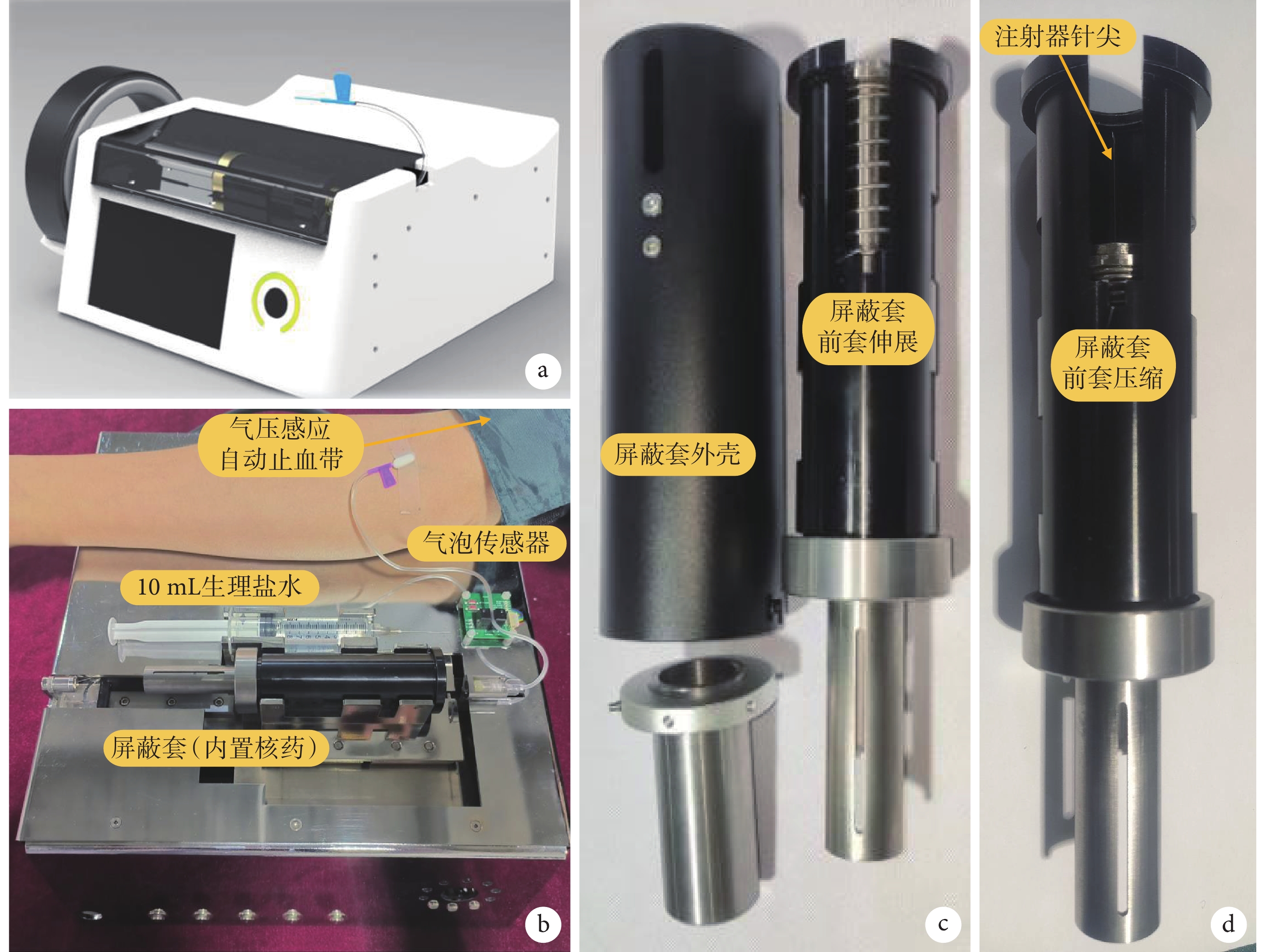

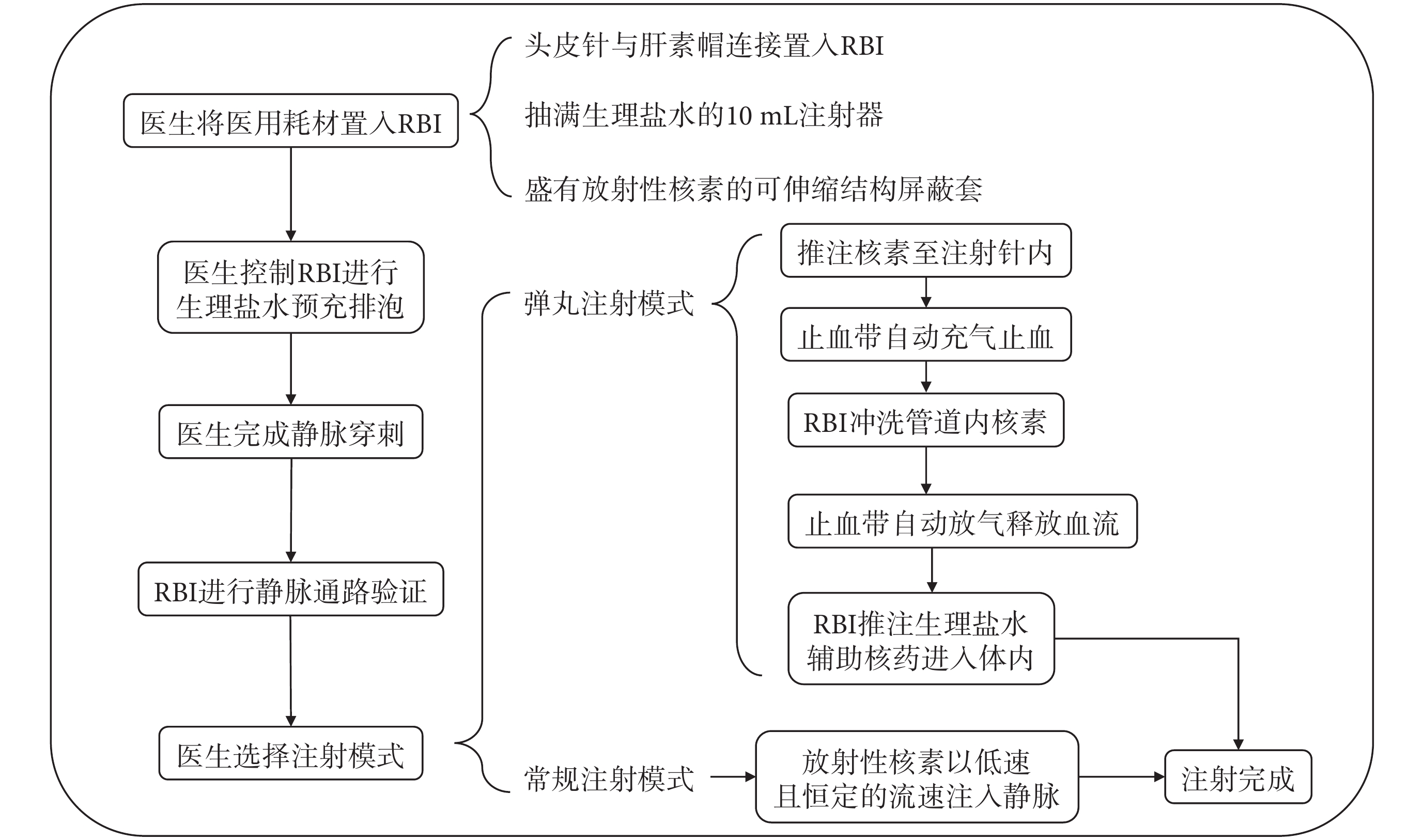

圖1a展示了本研究開發的放射性核素彈丸注射儀(radiopharmaceutical bolus injector,RBI)。如圖1b所示,RBI均采用一次性標準耗材(頭皮針,肝素帽,2 mL、10 mL注射器),具備自動氣壓感應止血功能和快速阻塞識別功能,能夠完成正常靜脈注射和彈丸注射兩種模式。圖1c~d展示了一種可伸縮結構的注射器屏蔽套。可伸縮屏蔽結構包含嵌套式的雙屏蔽套筒,通過兩套筒的相對運動實現漏出和收回針頭完成注射,技師全程不直接接觸核藥即可完成注射。圖2展示了RBI完成自動注射的工作流程。

圖1

RBI及可伸縮屏蔽結構

圖1

RBI及可伸縮屏蔽結構

a. RBI;b. RBI核心結構及工作狀態示意圖;c. 屏蔽套外殼及可伸縮屏蔽結構;d. 可伸縮屏蔽結構前套壓縮(針頭漏出狀態)

Figure1. Radiopharmaceutical bolus injector and variable structure shielda. RBI; b. RBI core structure and application diagram in working state; c. shielding shell and deformable shield; d. compression state of front shield (needle leakage state)

圖2

RBI自動注射的工作流程

Figure2.

Workflow of RBI automatic injection

圖2

RBI自動注射的工作流程

Figure2.

Workflow of RBI automatic injection

1.2 輻射防護

為測得使用RBI時人員操作位的輻射防護效果,本研究將25 mCi的99Tcm溶液(由中國天津原子高科同位素醫藥有限公司提供)置入屏蔽套內,在緊貼屏蔽套處放置劑量監測儀(中國愛德克斯,XH-901)來測量屏蔽套表面的輻射劑量當量率。在去除運輸用外殼后,將可伸縮屏蔽套置入RBI,于RBI前、后及徑向30 cm處進行測量。同時為對比輻射防護性能,記錄了5名經驗豐富的技師分別完成一例手工彈丸注射各個工序所消耗的時間。

1.3 彈丸注射效果

在彈丸注射效果實驗中,本研究使用仿生手臂進行體外彈丸注射模擬。仿生手臂由硅膠表皮、海綿內層及硅膠管道組成,并由蠕動泵在入口處提供動力模擬血液流動。為獲得連續的流動信息,本研究使用可被紫外線激發的水溶性熒光劑代替放射性核素,通過獲取仿生手臂出口處觀察點熒光劑的熒光強度變化來映射彈丸的聚集性。由RBI完成自動止血狀態下的自動彈丸注射與由技師分別完成止血帶配合注射器直接注射和三通管配合生理鹽水輔助注射進行對比。所有實驗均使用相同濃度及體積的熒光劑和生理鹽水完成注射。

1.4 阻塞響應及無菌性

本研究分析了兩種異常狀態的阻塞響應:靜脈置管失敗狀態(針頭未置入靜脈),以及靜脈通路阻塞狀態(針頭置入靜脈后突發阻塞)。應用直徑為3 mm的硅膠管模擬靜脈通道,在管道出口處設置單向閥模擬靜脈瓣功能,在管道入口處設置蠕動泵模擬血液流動。在管道靠近出口處一端設置液壓傳感器,通過觀察液壓傳感器讀數來調節蠕動泵流速,使得管道內壓強達到(1 500 ± 200)Pa以模擬肘部外周靜脈內的流場環境。三通閥設置在單向閥出口處,通過關閉三通閥以制造靜脈突然受壓或受阻狀態。RBI通過在推動結構處設置的壓力傳感器識別注射器推柄的壓力反饋來對注射狀態進行判斷。本文重點關注在自動注射過程中,注射液的無菌性保持以及RBI內使用針頭的無菌性。使用胰酪胨大豆肉湯(tryptic soy broth,TSB)代替生理鹽水及放射性核素模擬整個注射流程。將頭皮針刺入無菌西林瓶收集經過RBI的注射液,將西林瓶表面消毒封存,置入(22.5 ± 2.5)℃的恒溫培養箱中培養14天,每日觀察TSB內細菌生長情況。本研究分別完成了相同環境內人工注射和RBI自動注射的細菌檢驗,每次實驗在完成后都將注射器針頭取下并完全浸沒于TSB試管中,一同進入恒溫培養箱中培養,每日觀察細菌生長情況。為確保上述實驗的準確性,彈丸注射效果、阻塞響應及無菌性檢測實驗均重復執行了三次。

2 結果

2.1 輻射防護性能

本研究選取3.5 mm厚的鎢合金(牌號GWF95)制造可伸縮屏蔽結構。表1中展示了在裝載活度為25 mCi的99Tcm溶液后屏蔽套表面及RBI在關注位置的輻射劑量當量率。結果表明RBI在人員操作位(30 cm)的劑量當量率僅為0.45 μSv/h。

本研究分別統計了5名富有經驗的技師完成一例手工彈丸注射及RBI自動彈丸注射所消耗的時間,各項關鍵工序如表2所示,通過計算得到兩種方法完成單次注射時手部所受的劑量。相比人工注射,使用RBI能夠使技師手掌所受的輻射劑量降低98.8%。

2.2 彈丸注射效果

在諸如計算機斷層掃描(computed tomography,CT)增強造影掃描等高壓注射場景中,高壓注射泵的注射速度通常為3~5 mL/s,一些基于有限元法的計算流體力學(computational fluid dynamics,CFD)仿真指出,超過1.5 mL/s的注射速度將會對靜脈造成潛在損傷風險[12]。安全是放射性核素注射的第一要素,根據中心靜脈導管(central venous catheter,CVC)置管和維護指南中提到的25 PSI的推注上限壓強,本文應用動能守恒定理[式(1)]、連續體方程[式(2)]及伯努利方程[式(3)]來計算臨界推注速度。

|

|

|

式中  為總輸入功,

為總輸入功, 為摩擦損耗,

為摩擦損耗, 為針頭流速,

為針頭流速, 為針頭半徑,

為針頭半徑, 為注射器針筒流速,

為注射器針筒流速, 為針筒半徑,

為針筒半徑, 為針筒腔壓強,

為針筒腔壓強, 為針頭出口壓強,

為針頭出口壓強, 為肘正中靜脈直徑,

為肘正中靜脈直徑, 為中心靜脈直徑,忽略摩擦損耗后計算得到外周靜脈極限推注速度為

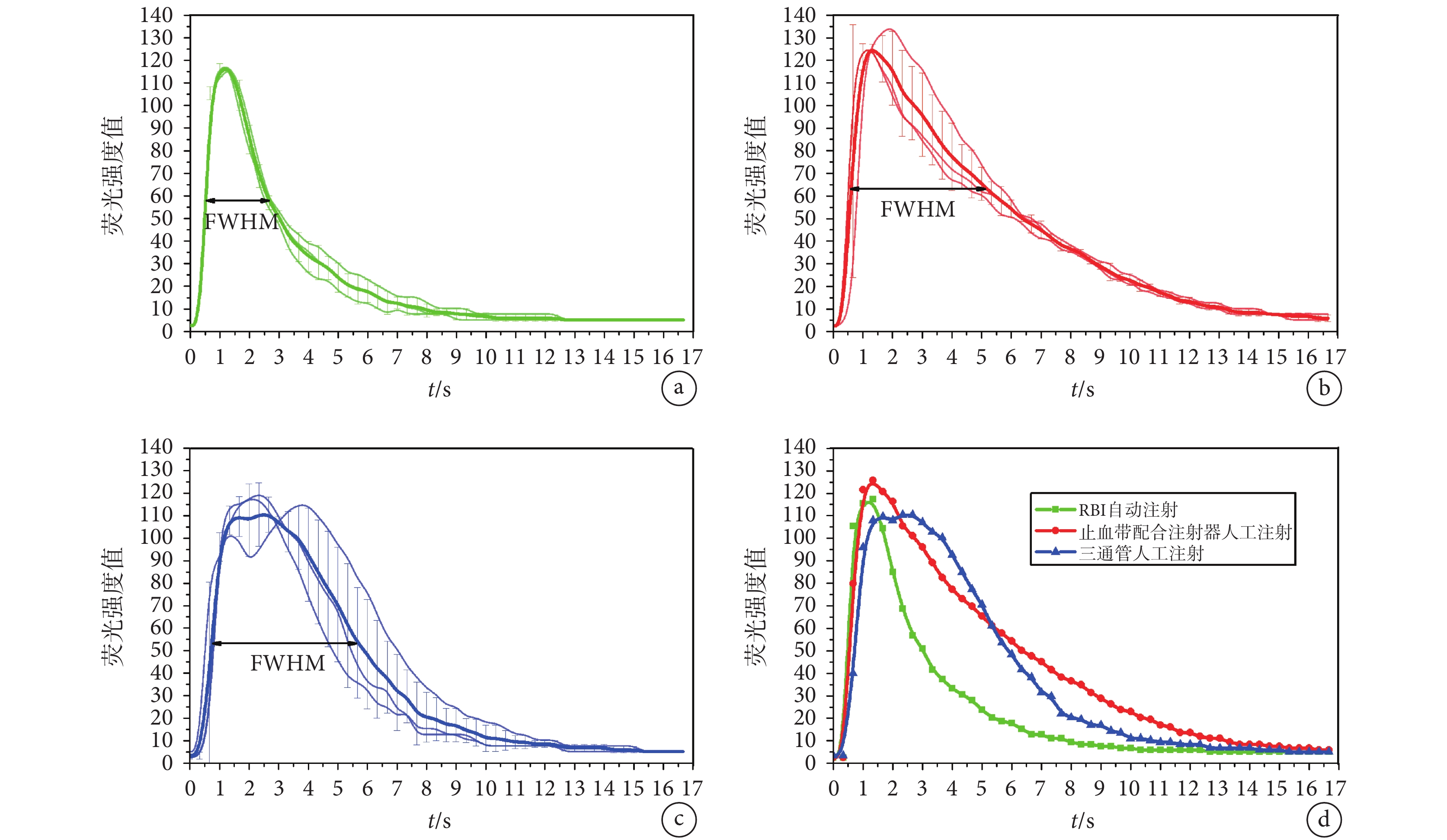

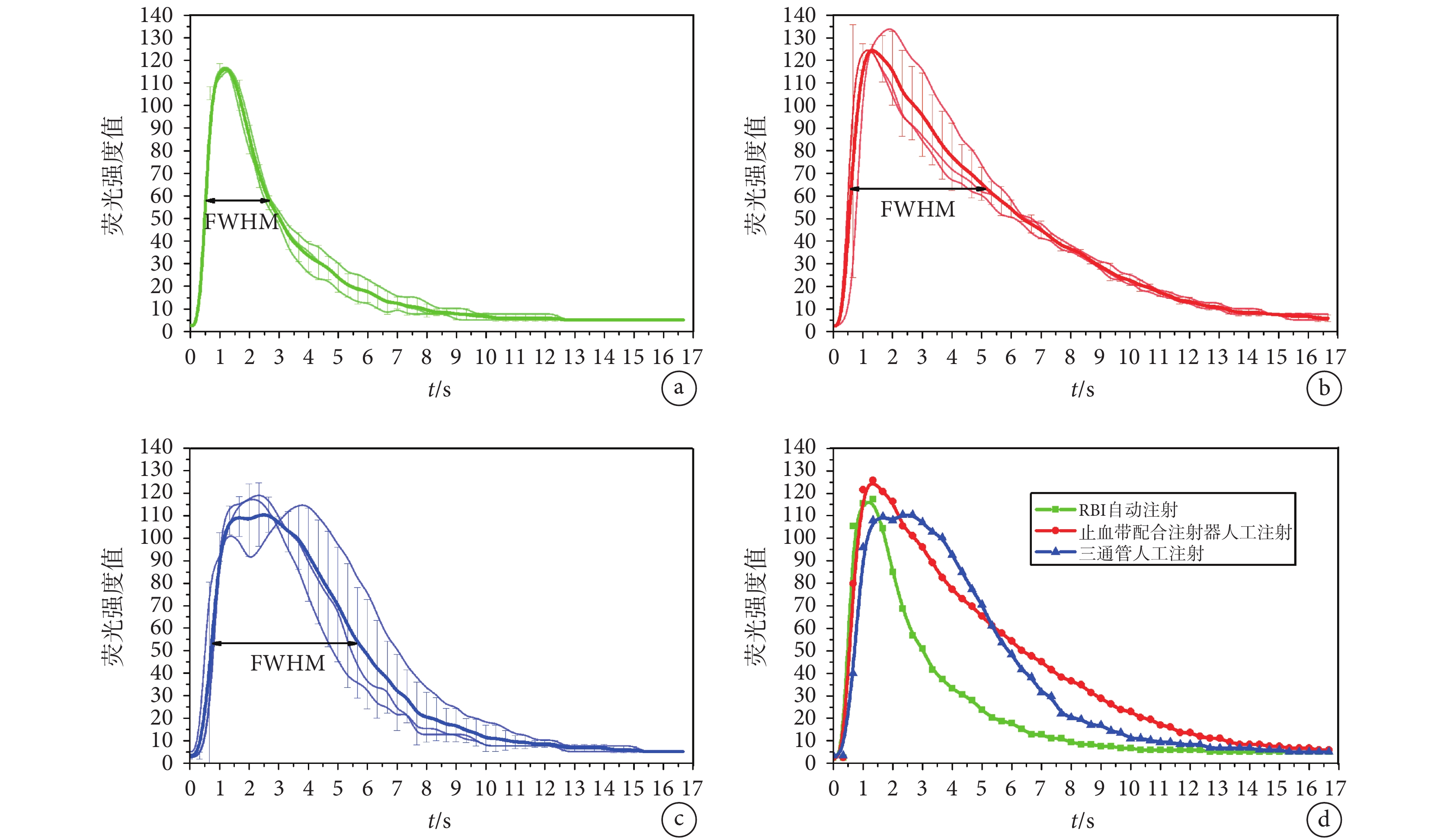

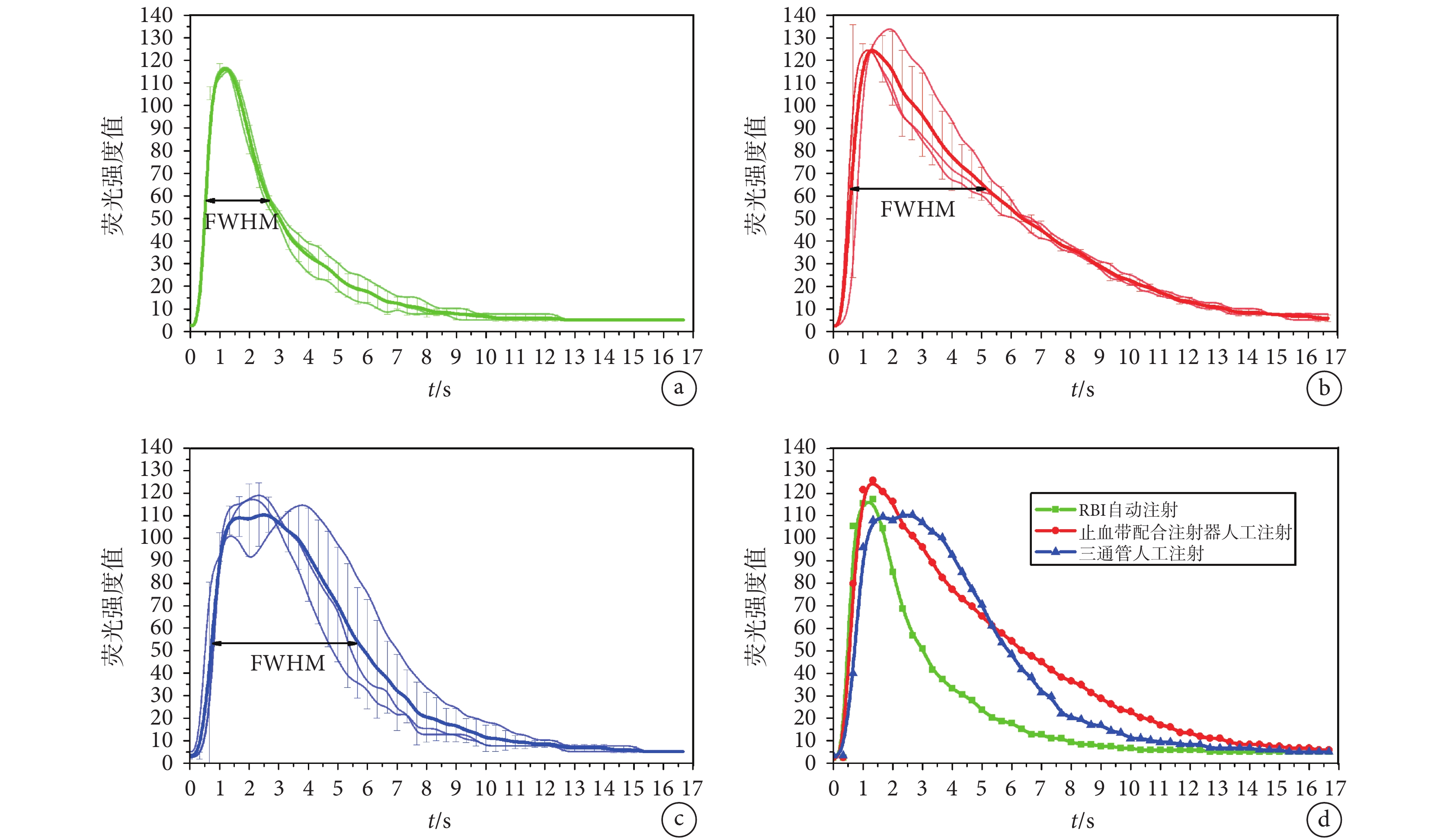

為中心靜脈直徑,忽略摩擦損耗后計算得到外周靜脈極限推注速度為  = 5.5 mm/s,對應10 mL針筒的注射速度為1 mL/s。為此本研究將RBI的最高推注速度設置為1 mL/s進行注射實驗。圖3展示了止血帶配合注射器人工注射、三通管人工注射和RBI注射三種方法下熒光劑流出模擬手臂后,相同位置熒光劑亮度的變化曲線。

= 5.5 mm/s,對應10 mL針筒的注射速度為1 mL/s。為此本研究將RBI的最高推注速度設置為1 mL/s進行注射實驗。圖3展示了止血帶配合注射器人工注射、三通管人工注射和RBI注射三種方法下熒光劑流出模擬手臂后,相同位置熒光劑亮度的變化曲線。

圖3

彈丸注射效果模擬實驗

圖3

彈丸注射效果模擬實驗

a. RBI彈丸注射效果;b. 止血帶配合注射器人工注射效果;c. 三通管人工注射效果;d. 三種注射方法平均注射效果對比

Figure3. Simulation experiment of bolus injection effecta. injection effect of RBI; b. injection effect of manual injection with tourniquet and syringe; c. injection effect of manual injection with three-way tube; d. comparison of the average injection effect of the three injection methods

止血帶配合注射器人工注射法的半峰全寬(full width at half maximum,FWHM)為(4.2 ± 0.22)s,三通管人工彈丸注射法的FWHM為(4.6 ± 0.62)s,RBI自動注射在峰值速度為1 mL/s的推速下FWHM為(2.1 ± 0.08)s。RBI體現了更好的注射效果和重復一致性,相比人工注射,彈丸拖尾問題得到了優化。

2.3 阻塞響應及無菌性

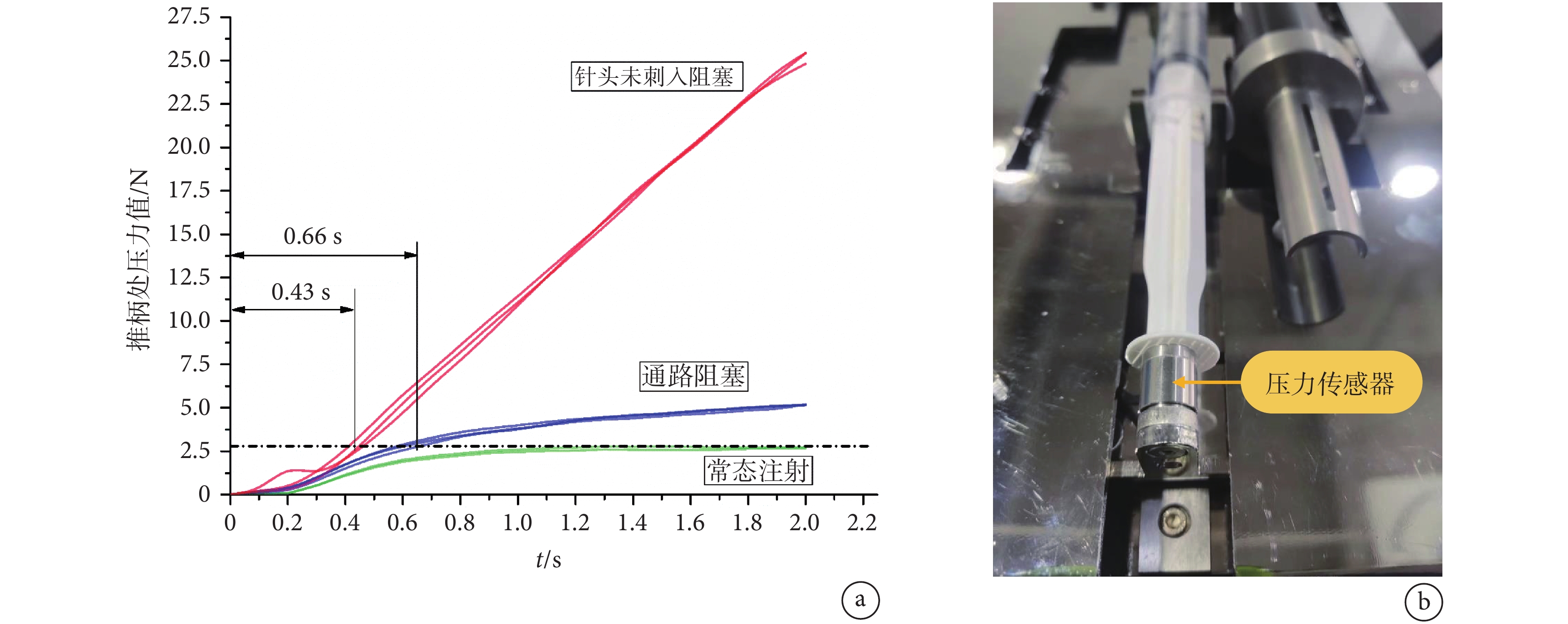

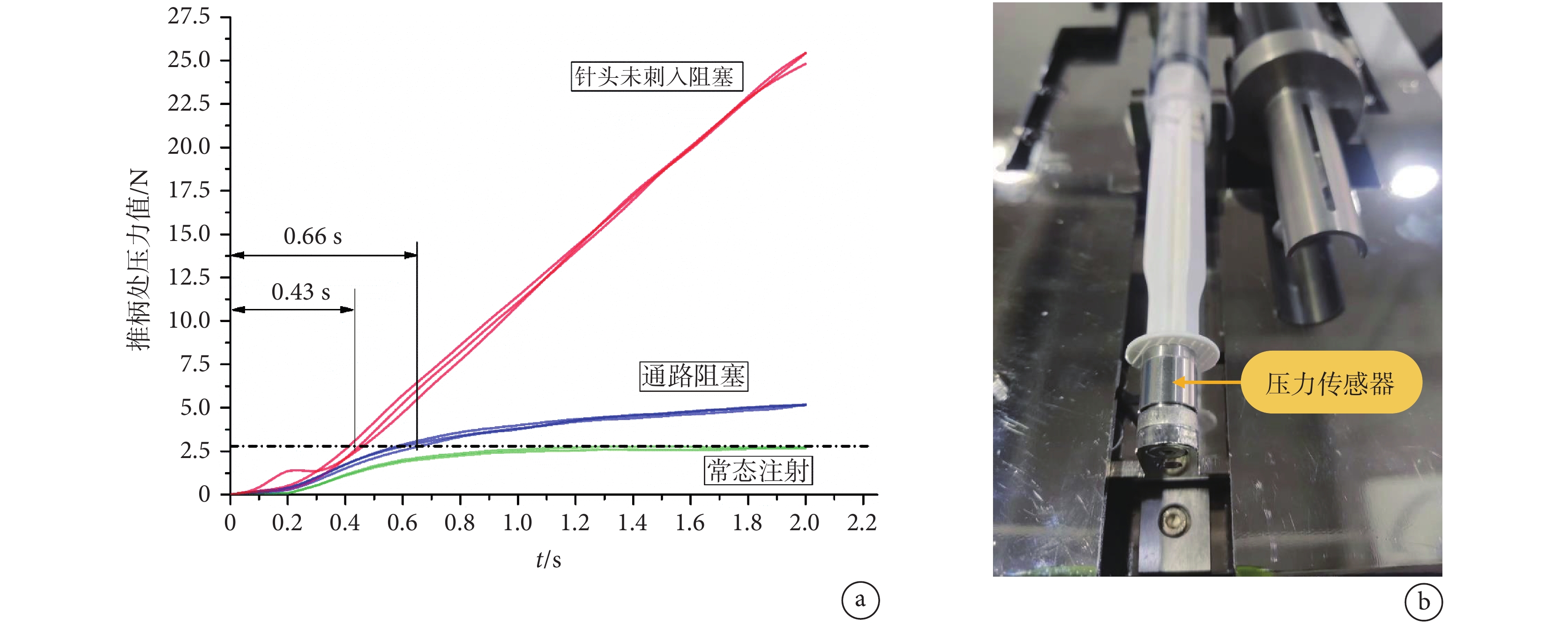

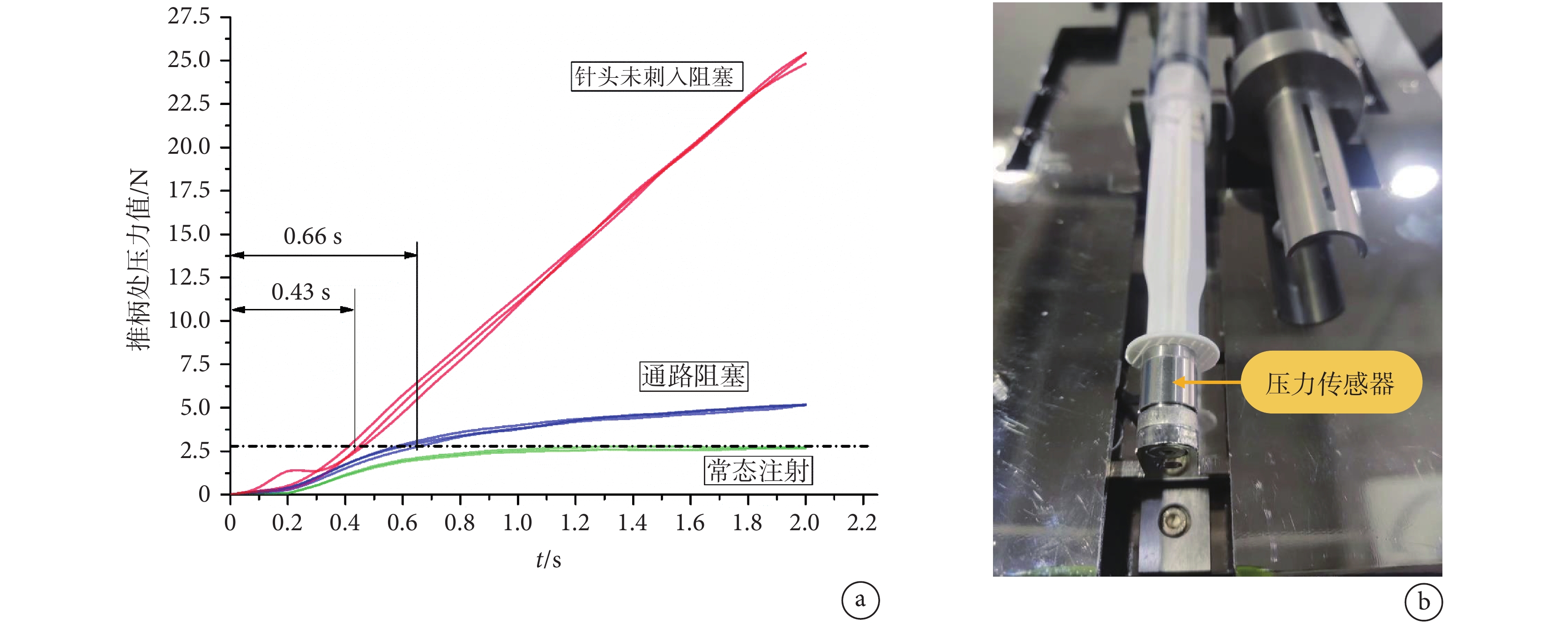

圖4a展示了三種不同狀態下壓力傳感器反饋數值的變化。正常注射狀態下,壓力峰值為(2.65 ± 0.062)N。在通路阻塞狀態下,壓力峰值為(5.18 ± 0.028)N,在0.66 s時超過正常注射狀態峰值。在完全阻塞狀態下,壓力呈現線性上升狀態,在0.3 s附近開始呈現較大的曲線斜率。據此,本研究根據反饋力的斜率變化設計了探測算法。在三次重復檢測實驗中,RBI均在0.4 s內識別完全阻塞狀態,在0.7 s內識別通路阻塞狀態。針對快速注射裝置的研究中,阻塞探測方式多基于管道識別,該方式對微量注射模式下的阻塞響應性能不佳,當注射速度達到6 L/h時,才可以提供小于1 s的阻塞響應時間[13]。而RBI通過采用直接探測注射器推柄處的壓力變化情況,實現了在微量快速注射情況下更為精準的阻塞響應性能,如圖4b所示。

圖4

阻塞響應實驗結果和探測方式

圖4

阻塞響應實驗結果和探測方式

a. 在常態注射、通路阻塞及未刺入靜脈三種狀態下壓力傳感器反饋的壓力數值;b. RBI阻塞探測方式

Figure4. Experimental results and detection methods of occlusion responsea. pressure value fed back by pressure sensor under three conditions of normal injection, venous occlusion and complete occlusion; b. the mode of RBI occlusion detection

無菌性檢測實驗中,參照中國藥典無菌檢測法,在(22.5 ± 2.5)℃恒溫條件下培養14天后,在人工注射組和RBI注射組的培養基填充瓶中,TSB可育且均未見微生物生長。將RBI使用過的注射器針頭完全浸沒于TSB試管中培育14天后,同樣未見有渾濁和微生物生長情況。RBI保持了整個注射過程的無菌性。

3 討論

放射性藥物彈丸注射目前通常由技師手工完成,該方法依賴于操作經驗,由于人工操作的不穩定因素導致的隨機性誤差通常無法避免,如果彈丸注射失敗,患者當日將無法繼續進行后續的影像拍攝,即便富有經驗的技師仍然承擔著很大的心理負擔。特別是在腎動態顯像中,彈丸注射質量不佳將直接造成腎小球濾過率測量結果的假性降低,從而影響診斷結果的精準性[14]。一些研究通過改進注射方法來提升注射效果。Wesolowski等[15]在研究中對比了基于止血帶注射器注射和留置針注射兩種方法的彈丸質量,結果表明止血帶注射器注射相對留置針注射更容易造成放射性殘留及更長的FWHM。而三通管注射法由于管道的影響導致藥液在推注過程中被稀釋,若不進行良好的沖洗,一方面將影響彈丸初始濃度,另一方面管道內殘留的核藥若不進行檢測也將影響診斷精準性[9]。因此,通過優化注射方法提高彈丸注射效果存在一定的局限性。在本研究中,如圖3d所示,具備自動止血條件的RBI注射和注射器注射均體現了較快的達峰時間,其彈丸初始聚集性更好。而具備生理鹽水輔助沖洗條件的RBI注射和三通管注射均體現了弱拖尾現象,其彈丸尾部聚集性更好。因此,止血帶的應用可提高彈丸初始聚集性,輔助生理鹽水推注能緩解彈丸拖尾現象,而RBI集合了上述兩種優勢,在控制彈丸質量方面明顯好于臨床上常用的兩種注射手法。其次,RBI表現出更好的重復一致性,這對諸如腎移植后腎小球濾過率計算等需要多次對比評估的診斷是十分有意義的。

近年來,隨著放射性藥物應用需求的增大,核醫學職業人員接受的輻射風險逐步增加[16]。其中核藥物的注射操作是肢體所受劑量最高的工序之一[17-18]。當前,使用注射器屏蔽套是注射工作常用的防護手段,但相關研究表明注射器屏蔽套對手掌的防護性能并不能達到良好的預期[18-19],而自動注射裝置的應用能夠顯著降低核醫學技師手部和身體所受到的輻射劑量[20-23]。如表3所示,本研究開發的RBI同樣體現了優異的輻射防護性能,為減輕設備重量,提高便捷性,本研究未對RBI配制整體的輻射防護材料,而將運輸用屏蔽套作為裝置的一部分融入RBI,技師在注射全程中不再直接接觸核藥,使得手掌所受輻射劑量降低了98.8%。

在一些高速注射領域中,高壓注射泵常被用于臨床CT和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)增強造影掃描[24-25]。該類注射與放射性核素彈丸注射相比,造影劑體積更大且推速更快,多采用管道壓強識別,響應時間相對更長。若發生阻塞,高壓下高濃度的放射性核素將有沿穿刺點滲漏的風險。而RBI由于壓力傳感器直接作用于注射器推柄末端,信號反饋更為直接,更適用于小液量注射的快速阻塞識別。在放射性藥物注射前,RBI推注1 mL生理鹽水進行靜脈通路預識別,如圖2所示。當發生阻塞時,RBI立刻停止運行并發出阻塞警報,通知技師進行通路檢驗和更換生理鹽水,避免在放射性藥物注射過程中發生阻塞從而造成注射失敗。另外,在受人為因素影響嚴重的床旁注射領域,自動注射裝置也具有應用優勢。例如,Feichtinger等[26]證實了自動注射技術在應對癲癇發作期單光子發射計算機斷層掃描(single photon emission computed tomography,SPECT)拍攝質量差的問題上具有很高的可靠性和安全性。同樣,鑒于放射性核素彈丸注射是動態影像診斷的重要影響環節,一些研究聚焦于通過優化注射方法或注射前的靜脈評估[27]來提升彈丸注射效果。基于臨床應用及相關文獻報道,直接彈丸注射、留置針彈丸注射、三通管彈丸注射及靜脈液路注射等方法,雖然能夠從一定程度上改善彈丸注射成功率,但依然無法避免人為誤差,這導致動態顯像影像的評估缺乏統一標準[28]。相比之下,基于自動止血法的RBI由于采用更穩定的程序化操作,從根源上規避了人為誤差對動態顯像結果的影響,并在本研究中體現出相較于人工操作更穩定的注射效果,這對影像診斷結果的精準判定具有指導意義。

4 結論

本研究為提高彈丸注射質量并降低在注射過程中技師肢端所受輻射劑量,開發了基于自動止血法的放射性核素自動彈丸注射儀。在體外模擬實驗中,使用放射性核素自動彈丸注射儀注射相比人工注射,彈丸FWHM更窄,重復注射穩定性更好。同時,使用放射性核素自動彈丸注射儀能夠使操作人員手掌所受輻射劑量降低98.8%,可在0.4 s內識別置管失敗,在0.7 s內識別通路受阻,并保持了注射過程的無菌性。基于自動止血法的自動注射裝置在提高放射性核素彈丸注射效果和動態顯像評估的一致性方面具有應用潛力。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:李晉負責全文設計和撰寫,以及RBI設計開發。范文紅、田存貴、楊國輝負責數據收集。馬劍雄負責總體實驗設計。周圍負責全文復核。龐新新負責實驗設計。王巖負責測試實驗。趙娜協助RBI設計。

0 引言

放射性核素動態顯像是在臨床中常用的影像診斷技術,例如應用腎動態顯像技術診斷腎臟功能[1]、應用三時相骨顯像技術診斷骨髓炎[2-3]、應用腦血管動態顯像技術診斷腦血管疾病[4]。而動態顯像技術通常要求使用彈丸注射方法進行放射性核素靜脈推注,即在高壓下將高濃度、小體積(通常小于0.5 mL)的放射性藥物注入靜脈,使藥物以高聚集狀態進入待檢測器官。這種方法對人工注射提出了更高的要求,國內多項研究從大量的臨床實踐中統計了手工彈丸注射的成功率,其中失敗率為5%左右,欠佳率為10%左右[5-7]。彈丸注射效果不佳是當前普遍存在且尚無良好人工解決方案的痛點問題。

當前人工彈丸注射方法主要有止血帶配合注射器注射法和三通管注射法。止血帶配合注射器注射法作為當前應用最為廣泛的注射方法,由于高劑量的放射性核素殘留于注射器針尖處無法繼續推注,退針時存在穿刺點有少量顯像劑漏出的現象[8],這將引起影像拍攝失敗風險和影像計算結果偏差等問題[9]。嚴春雷等[10]對比40例三通管注射法與40例直接注射法的影像結果,表明三通管注射法的彈丸穩定性更優。三通管或留置針的優勢在于更穩定的置管效果不易導致泄露,同時能夠配合生理鹽水輔助推注,在藥液殘留及藥液流動性方面也將起到有益的作用[11]。當患者的外周靜脈質量較差時,通常在使用三通管的基礎上再配合使用止血帶完成注射,在推注完成后藥液將停留在止血帶附近,隨著血流的釋放,藥液將保持相對較高的濃度進入待檢測器官。但止血帶的加入使三通管注射法需要兩人以上配合完成操作,人工操作難度更大,若配合稍有失誤,在彈丸釋放時受到二次擠壓導致彈丸“破碎”的問題也將影響影像計算結果。因此,通過手工提高彈丸注射成功率目前尚無最優的解決方案。本研究擬通過以自動化的方式進行彈丸注射,開發基于自動止血法的彈丸注射裝置,并對其有效性進行探究,以改善人工彈丸注射存在失敗率和輻射劑量高的應用現狀。

1 方法與實驗

1.1 放射性核素彈丸注射儀及可伸縮屏蔽結構

圖1a展示了本研究開發的放射性核素彈丸注射儀(radiopharmaceutical bolus injector,RBI)。如圖1b所示,RBI均采用一次性標準耗材(頭皮針,肝素帽,2 mL、10 mL注射器),具備自動氣壓感應止血功能和快速阻塞識別功能,能夠完成正常靜脈注射和彈丸注射兩種模式。圖1c~d展示了一種可伸縮結構的注射器屏蔽套。可伸縮屏蔽結構包含嵌套式的雙屏蔽套筒,通過兩套筒的相對運動實現漏出和收回針頭完成注射,技師全程不直接接觸核藥即可完成注射。圖2展示了RBI完成自動注射的工作流程。

圖1

RBI及可伸縮屏蔽結構

圖1

RBI及可伸縮屏蔽結構

a. RBI;b. RBI核心結構及工作狀態示意圖;c. 屏蔽套外殼及可伸縮屏蔽結構;d. 可伸縮屏蔽結構前套壓縮(針頭漏出狀態)

Figure1. Radiopharmaceutical bolus injector and variable structure shielda. RBI; b. RBI core structure and application diagram in working state; c. shielding shell and deformable shield; d. compression state of front shield (needle leakage state)

圖2

RBI自動注射的工作流程

Figure2.

Workflow of RBI automatic injection

圖2

RBI自動注射的工作流程

Figure2.

Workflow of RBI automatic injection

1.2 輻射防護

為測得使用RBI時人員操作位的輻射防護效果,本研究將25 mCi的99Tcm溶液(由中國天津原子高科同位素醫藥有限公司提供)置入屏蔽套內,在緊貼屏蔽套處放置劑量監測儀(中國愛德克斯,XH-901)來測量屏蔽套表面的輻射劑量當量率。在去除運輸用外殼后,將可伸縮屏蔽套置入RBI,于RBI前、后及徑向30 cm處進行測量。同時為對比輻射防護性能,記錄了5名經驗豐富的技師分別完成一例手工彈丸注射各個工序所消耗的時間。

1.3 彈丸注射效果

在彈丸注射效果實驗中,本研究使用仿生手臂進行體外彈丸注射模擬。仿生手臂由硅膠表皮、海綿內層及硅膠管道組成,并由蠕動泵在入口處提供動力模擬血液流動。為獲得連續的流動信息,本研究使用可被紫外線激發的水溶性熒光劑代替放射性核素,通過獲取仿生手臂出口處觀察點熒光劑的熒光強度變化來映射彈丸的聚集性。由RBI完成自動止血狀態下的自動彈丸注射與由技師分別完成止血帶配合注射器直接注射和三通管配合生理鹽水輔助注射進行對比。所有實驗均使用相同濃度及體積的熒光劑和生理鹽水完成注射。

1.4 阻塞響應及無菌性

本研究分析了兩種異常狀態的阻塞響應:靜脈置管失敗狀態(針頭未置入靜脈),以及靜脈通路阻塞狀態(針頭置入靜脈后突發阻塞)。應用直徑為3 mm的硅膠管模擬靜脈通道,在管道出口處設置單向閥模擬靜脈瓣功能,在管道入口處設置蠕動泵模擬血液流動。在管道靠近出口處一端設置液壓傳感器,通過觀察液壓傳感器讀數來調節蠕動泵流速,使得管道內壓強達到(1 500 ± 200)Pa以模擬肘部外周靜脈內的流場環境。三通閥設置在單向閥出口處,通過關閉三通閥以制造靜脈突然受壓或受阻狀態。RBI通過在推動結構處設置的壓力傳感器識別注射器推柄的壓力反饋來對注射狀態進行判斷。本文重點關注在自動注射過程中,注射液的無菌性保持以及RBI內使用針頭的無菌性。使用胰酪胨大豆肉湯(tryptic soy broth,TSB)代替生理鹽水及放射性核素模擬整個注射流程。將頭皮針刺入無菌西林瓶收集經過RBI的注射液,將西林瓶表面消毒封存,置入(22.5 ± 2.5)℃的恒溫培養箱中培養14天,每日觀察TSB內細菌生長情況。本研究分別完成了相同環境內人工注射和RBI自動注射的細菌檢驗,每次實驗在完成后都將注射器針頭取下并完全浸沒于TSB試管中,一同進入恒溫培養箱中培養,每日觀察細菌生長情況。為確保上述實驗的準確性,彈丸注射效果、阻塞響應及無菌性檢測實驗均重復執行了三次。

2 結果

2.1 輻射防護性能

本研究選取3.5 mm厚的鎢合金(牌號GWF95)制造可伸縮屏蔽結構。表1中展示了在裝載活度為25 mCi的99Tcm溶液后屏蔽套表面及RBI在關注位置的輻射劑量當量率。結果表明RBI在人員操作位(30 cm)的劑量當量率僅為0.45 μSv/h。

本研究分別統計了5名富有經驗的技師完成一例手工彈丸注射及RBI自動彈丸注射所消耗的時間,各項關鍵工序如表2所示,通過計算得到兩種方法完成單次注射時手部所受的劑量。相比人工注射,使用RBI能夠使技師手掌所受的輻射劑量降低98.8%。

2.2 彈丸注射效果

在諸如計算機斷層掃描(computed tomography,CT)增強造影掃描等高壓注射場景中,高壓注射泵的注射速度通常為3~5 mL/s,一些基于有限元法的計算流體力學(computational fluid dynamics,CFD)仿真指出,超過1.5 mL/s的注射速度將會對靜脈造成潛在損傷風險[12]。安全是放射性核素注射的第一要素,根據中心靜脈導管(central venous catheter,CVC)置管和維護指南中提到的25 PSI的推注上限壓強,本文應用動能守恒定理[式(1)]、連續體方程[式(2)]及伯努利方程[式(3)]來計算臨界推注速度。

|

|

|

式中  為總輸入功,

為總輸入功, 為摩擦損耗,

為摩擦損耗, 為針頭流速,

為針頭流速, 為針頭半徑,

為針頭半徑, 為注射器針筒流速,

為注射器針筒流速, 為針筒半徑,

為針筒半徑, 為針筒腔壓強,

為針筒腔壓強, 為針頭出口壓強,

為針頭出口壓強, 為肘正中靜脈直徑,

為肘正中靜脈直徑, 為中心靜脈直徑,忽略摩擦損耗后計算得到外周靜脈極限推注速度為

為中心靜脈直徑,忽略摩擦損耗后計算得到外周靜脈極限推注速度為  = 5.5 mm/s,對應10 mL針筒的注射速度為1 mL/s。為此本研究將RBI的最高推注速度設置為1 mL/s進行注射實驗。圖3展示了止血帶配合注射器人工注射、三通管人工注射和RBI注射三種方法下熒光劑流出模擬手臂后,相同位置熒光劑亮度的變化曲線。

= 5.5 mm/s,對應10 mL針筒的注射速度為1 mL/s。為此本研究將RBI的最高推注速度設置為1 mL/s進行注射實驗。圖3展示了止血帶配合注射器人工注射、三通管人工注射和RBI注射三種方法下熒光劑流出模擬手臂后,相同位置熒光劑亮度的變化曲線。

圖3

彈丸注射效果模擬實驗

圖3

彈丸注射效果模擬實驗

a. RBI彈丸注射效果;b. 止血帶配合注射器人工注射效果;c. 三通管人工注射效果;d. 三種注射方法平均注射效果對比

Figure3. Simulation experiment of bolus injection effecta. injection effect of RBI; b. injection effect of manual injection with tourniquet and syringe; c. injection effect of manual injection with three-way tube; d. comparison of the average injection effect of the three injection methods

止血帶配合注射器人工注射法的半峰全寬(full width at half maximum,FWHM)為(4.2 ± 0.22)s,三通管人工彈丸注射法的FWHM為(4.6 ± 0.62)s,RBI自動注射在峰值速度為1 mL/s的推速下FWHM為(2.1 ± 0.08)s。RBI體現了更好的注射效果和重復一致性,相比人工注射,彈丸拖尾問題得到了優化。

2.3 阻塞響應及無菌性

圖4a展示了三種不同狀態下壓力傳感器反饋數值的變化。正常注射狀態下,壓力峰值為(2.65 ± 0.062)N。在通路阻塞狀態下,壓力峰值為(5.18 ± 0.028)N,在0.66 s時超過正常注射狀態峰值。在完全阻塞狀態下,壓力呈現線性上升狀態,在0.3 s附近開始呈現較大的曲線斜率。據此,本研究根據反饋力的斜率變化設計了探測算法。在三次重復檢測實驗中,RBI均在0.4 s內識別完全阻塞狀態,在0.7 s內識別通路阻塞狀態。針對快速注射裝置的研究中,阻塞探測方式多基于管道識別,該方式對微量注射模式下的阻塞響應性能不佳,當注射速度達到6 L/h時,才可以提供小于1 s的阻塞響應時間[13]。而RBI通過采用直接探測注射器推柄處的壓力變化情況,實現了在微量快速注射情況下更為精準的阻塞響應性能,如圖4b所示。

圖4

阻塞響應實驗結果和探測方式

圖4

阻塞響應實驗結果和探測方式

a. 在常態注射、通路阻塞及未刺入靜脈三種狀態下壓力傳感器反饋的壓力數值;b. RBI阻塞探測方式

Figure4. Experimental results and detection methods of occlusion responsea. pressure value fed back by pressure sensor under three conditions of normal injection, venous occlusion and complete occlusion; b. the mode of RBI occlusion detection

無菌性檢測實驗中,參照中國藥典無菌檢測法,在(22.5 ± 2.5)℃恒溫條件下培養14天后,在人工注射組和RBI注射組的培養基填充瓶中,TSB可育且均未見微生物生長。將RBI使用過的注射器針頭完全浸沒于TSB試管中培育14天后,同樣未見有渾濁和微生物生長情況。RBI保持了整個注射過程的無菌性。

3 討論

放射性藥物彈丸注射目前通常由技師手工完成,該方法依賴于操作經驗,由于人工操作的不穩定因素導致的隨機性誤差通常無法避免,如果彈丸注射失敗,患者當日將無法繼續進行后續的影像拍攝,即便富有經驗的技師仍然承擔著很大的心理負擔。特別是在腎動態顯像中,彈丸注射質量不佳將直接造成腎小球濾過率測量結果的假性降低,從而影響診斷結果的精準性[14]。一些研究通過改進注射方法來提升注射效果。Wesolowski等[15]在研究中對比了基于止血帶注射器注射和留置針注射兩種方法的彈丸質量,結果表明止血帶注射器注射相對留置針注射更容易造成放射性殘留及更長的FWHM。而三通管注射法由于管道的影響導致藥液在推注過程中被稀釋,若不進行良好的沖洗,一方面將影響彈丸初始濃度,另一方面管道內殘留的核藥若不進行檢測也將影響診斷精準性[9]。因此,通過優化注射方法提高彈丸注射效果存在一定的局限性。在本研究中,如圖3d所示,具備自動止血條件的RBI注射和注射器注射均體現了較快的達峰時間,其彈丸初始聚集性更好。而具備生理鹽水輔助沖洗條件的RBI注射和三通管注射均體現了弱拖尾現象,其彈丸尾部聚集性更好。因此,止血帶的應用可提高彈丸初始聚集性,輔助生理鹽水推注能緩解彈丸拖尾現象,而RBI集合了上述兩種優勢,在控制彈丸質量方面明顯好于臨床上常用的兩種注射手法。其次,RBI表現出更好的重復一致性,這對諸如腎移植后腎小球濾過率計算等需要多次對比評估的診斷是十分有意義的。

近年來,隨著放射性藥物應用需求的增大,核醫學職業人員接受的輻射風險逐步增加[16]。其中核藥物的注射操作是肢體所受劑量最高的工序之一[17-18]。當前,使用注射器屏蔽套是注射工作常用的防護手段,但相關研究表明注射器屏蔽套對手掌的防護性能并不能達到良好的預期[18-19],而自動注射裝置的應用能夠顯著降低核醫學技師手部和身體所受到的輻射劑量[20-23]。如表3所示,本研究開發的RBI同樣體現了優異的輻射防護性能,為減輕設備重量,提高便捷性,本研究未對RBI配制整體的輻射防護材料,而將運輸用屏蔽套作為裝置的一部分融入RBI,技師在注射全程中不再直接接觸核藥,使得手掌所受輻射劑量降低了98.8%。

在一些高速注射領域中,高壓注射泵常被用于臨床CT和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)增強造影掃描[24-25]。該類注射與放射性核素彈丸注射相比,造影劑體積更大且推速更快,多采用管道壓強識別,響應時間相對更長。若發生阻塞,高壓下高濃度的放射性核素將有沿穿刺點滲漏的風險。而RBI由于壓力傳感器直接作用于注射器推柄末端,信號反饋更為直接,更適用于小液量注射的快速阻塞識別。在放射性藥物注射前,RBI推注1 mL生理鹽水進行靜脈通路預識別,如圖2所示。當發生阻塞時,RBI立刻停止運行并發出阻塞警報,通知技師進行通路檢驗和更換生理鹽水,避免在放射性藥物注射過程中發生阻塞從而造成注射失敗。另外,在受人為因素影響嚴重的床旁注射領域,自動注射裝置也具有應用優勢。例如,Feichtinger等[26]證實了自動注射技術在應對癲癇發作期單光子發射計算機斷層掃描(single photon emission computed tomography,SPECT)拍攝質量差的問題上具有很高的可靠性和安全性。同樣,鑒于放射性核素彈丸注射是動態影像診斷的重要影響環節,一些研究聚焦于通過優化注射方法或注射前的靜脈評估[27]來提升彈丸注射效果。基于臨床應用及相關文獻報道,直接彈丸注射、留置針彈丸注射、三通管彈丸注射及靜脈液路注射等方法,雖然能夠從一定程度上改善彈丸注射成功率,但依然無法避免人為誤差,這導致動態顯像影像的評估缺乏統一標準[28]。相比之下,基于自動止血法的RBI由于采用更穩定的程序化操作,從根源上規避了人為誤差對動態顯像結果的影響,并在本研究中體現出相較于人工操作更穩定的注射效果,這對影像診斷結果的精準判定具有指導意義。

4 結論

本研究為提高彈丸注射質量并降低在注射過程中技師肢端所受輻射劑量,開發了基于自動止血法的放射性核素自動彈丸注射儀。在體外模擬實驗中,使用放射性核素自動彈丸注射儀注射相比人工注射,彈丸FWHM更窄,重復注射穩定性更好。同時,使用放射性核素自動彈丸注射儀能夠使操作人員手掌所受輻射劑量降低98.8%,可在0.4 s內識別置管失敗,在0.7 s內識別通路受阻,并保持了注射過程的無菌性。基于自動止血法的自動注射裝置在提高放射性核素彈丸注射效果和動態顯像評估的一致性方面具有應用潛力。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:李晉負責全文設計和撰寫,以及RBI設計開發。范文紅、田存貴、楊國輝負責數據收集。馬劍雄負責總體實驗設計。周圍負責全文復核。龐新新負責實驗設計。王巖負責測試實驗。趙娜協助RBI設計。