擴張性角膜疾病中角膜的力學性能顯著降低,但其不同區域力學性能的變化尚不清楚。本文利用Ⅱ型膠原酶降解中央6 mm直徑內的角膜基質建立了兔角膜擴張模型,造模1月后采用光學相干斷層掃描儀檢測在體角膜形態(角膜厚度與角膜曲率);分別采用雙軸和單軸拉伸方法檢測整體和中央局部角膜組織的各向異性和粘彈性力學特性。結果表明:術后1月模型組角膜中央厚度顯著降低,角膜曲率無顯著變化。不同應變下,無論整體還是中央局部角膜,對照組與模型組角膜沿上-下方向與鼻-顳方向的彈性模量差異無統計學意義;模型組彈性模量均顯著低于正常對照組;模型組中央角膜彈性模量顯著低于模型組整體角膜。與對照組相比,模型組角膜的蠕變率與整體變形率均顯著增高,而瞬時模量與平衡模量則顯著降低;但整體角膜與中央局部角膜各參數之間均無顯著差異。本文結果提示,膠原酶處理引起角膜擴張后未導致角膜各向異性特征發生改變,但粘彈性力學性能顯著下降。本研究為探究擴張性角膜疾病不同區域角膜力學性能變化規律提供了參考。

引用本文: 魏俊超, 陳鵬, 韓鵬飛, 劉曉娜, 侯杰, 武策, 宋婕, 陳維毅, 李曉娜. 兔角膜擴張模型中角膜不同區域各向異性和粘彈性的研究. 生物醫學工程學雜志, 2024, 41(1): 129-135, 143. doi: 10.7507/1001-5515.202312022 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

0 引言

角膜位于眼球前壁,為透明的結締組織,約占整個屈光系統屈光力的70%。角膜為各向異性、非線性、粘彈性軟組織,其生物力學特性在維持角膜的形態學和正常生理功能方面發揮著重要作用[1-3]。

角膜擴張性疾病是一種最常見的與角膜生物力學特性改變密切相關的疾病,其特征為角膜擴張變薄并向前膨隆凸出,臨床包括原發和繼發性圓錐角膜、透明邊緣變性、球形角膜等[4-5]。其中圓錐角膜表現為角膜局部變薄,力學性能下降。目前,角膜擴張性疾病的力學性能研究大多集中在角膜彈性變化[6-9],對角膜的粘彈性研究較少[10-11],而粘彈性更能反映角膜在眼壓作用下長期抵抗變形的能力。由于圓錐角膜患者病程差異較大,且隨著角膜交聯治療手段的出現,樣本來源受限,而動物角膜擴張模型的建立在一定程度上彌補了以上缺陷。近年來,有學者利用膠原酶建立了擴張角膜動物模型,并發現模型組角膜的在體與離體力學性能均顯著降低[12-18],但擴張角膜病變局部的力學性能尤其是粘彈性尚不清楚。

目前臨床對角膜在體力學行為的檢測主要采用可視化角膜生物力學分析儀(corneal visualization Scheimpflug technology,Corvis ST),可獲得與角膜抵抗變形能力相關的角膜最大凹陷半徑(highest concavity radius,HCR)、形變幅度(deformation amplitude,DA)、應力應變指數(stress-strain index,SSI)和角膜生物力學指數(corneal biomechanical index,CBI)等參數[19-21],近年來將角膜地形圖結合在體生物力學衍生出一個綜合參數——斷層地形圖聯合生物力學指數(tomographic-biomechanical index,TBI),可提高亞臨床期角膜擴張風險的檢測靈敏度,在臨床圓錐角膜篩查與屈光術前檢測角膜擴張風險等方面發揮了一定作用[21-22]。最近,張海霞等基于角膜地形圖和Corvis獲得的SSI值,結合逆向有限元計算,可得到圓錐角膜發展進程中整個角膜SSI的分布及隨時間變化圖[23-25]。目前的角膜生物力學在體測量手段僅能反映與角膜尺寸結構相關的整體力學行為,尚不能直接給出角膜本身及局部的材料力學屬性,而離體拉伸實驗、膨脹實驗及壓痕實驗等方法能夠獲得角膜材料的粘彈性參數[26-28]。

本研究通過膠原酶浸潤中央6 mm直徑內的角膜建立了角膜局部擴張動物模型,通過雙軸拉伸方法檢測了角膜沿鼻-顳與上-下方向的整體與中央6 mm直徑范圍內的彈性模量;并通過單軸拉伸方法檢測了角膜的蠕變行為,探索局部擴張病變區域的角膜各向異性以及粘彈性的變化,以期為探索擴張性角膜疾病發生發展過程中局部角膜力學性能的變化規律提供參考。

1 方法

1.1 實驗動物分組與術前準備

實驗動物選取30只成年雌性日本大耳兔,體重均在2.5~3.0 kg,由山西醫科大學動物實驗中心提供。所有動物均無基礎眼科疾病。實驗兔右眼均進行擴張角膜造模,左眼均為對照眼,不作任何處理。為了防止感染,于術前3天對模型眼進行氯霉素滴眼液點眼,3次/天。本實驗獲得太原理工大學生物與醫學倫理委員會批準(批準號:TYUT-202106064)。

1.2 角膜擴張動物模型的建立及在體角膜形態參數檢測

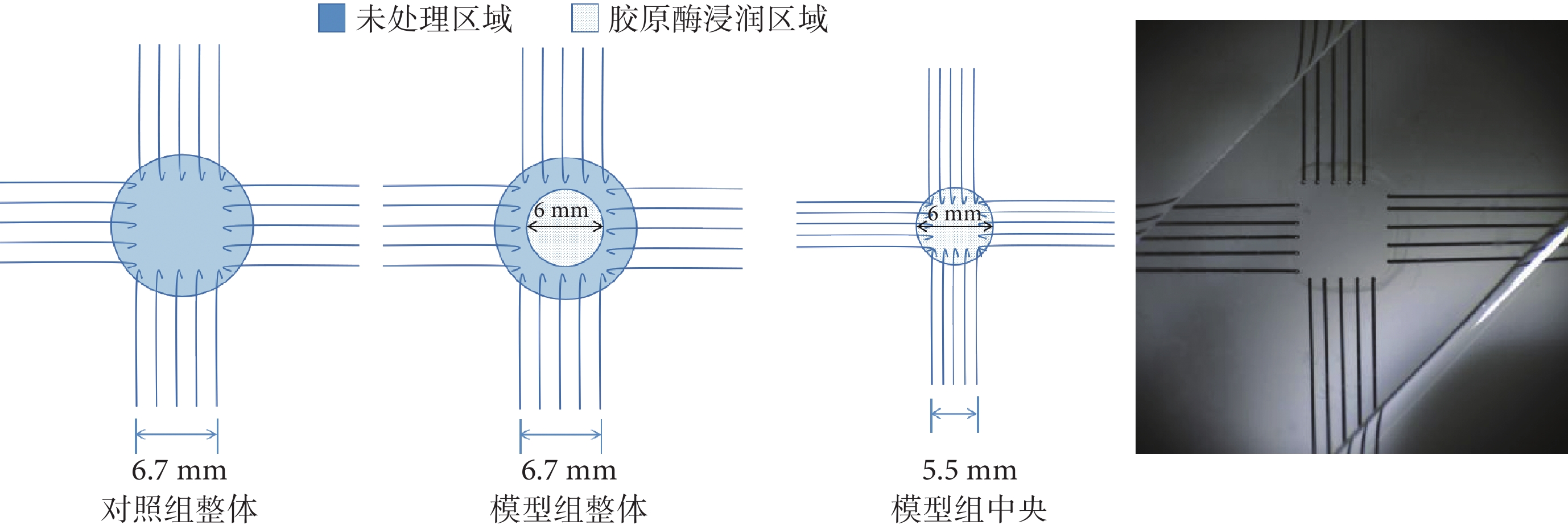

使用0.2 mL/kg肌肉注射速眠新使實驗兔進入深度麻醉后進行后續操作。如圖1所示,開瞼器開瞼,無菌生理鹽水沖洗眼表,0.4%鹽酸丙美卡因點眼完成眼表麻醉。刮除中央角膜6 mm直徑內的角膜上皮后,將浸潤了3 mg/mL Ⅱ型膠原酶(100 μL)的棉片(直徑6 mm)置于刮除上皮的區域靜置20 min,取走棉片,生理鹽水充分沖洗眼表,去除多余的膠原酶溶液。

圖1

兔角膜擴張模型的制備

Figure1.

Establishment of rabbit corneal ectatic model

圖1

兔角膜擴張模型的制備

Figure1.

Establishment of rabbit corneal ectatic model

為防止術后感染,對術眼滴加鹽酸左氧氟沙星滴眼液與地塞米松妥布霉素滴眼液,每天滴4次,持續3周。術后1月進行光學相干斷層掃描儀(optical coherence tomography,OCT)(上海科林儀器)檢查,測量角膜厚度分布與中央角膜厚度(central corneal thickness,CCT)、角膜前表面平均曲率(mean keratometry in front cornea,Km F)與角膜后表面平均曲率(mean keratometry in back cornea,Km B)的變化。在體檢查由同一名操作熟練的醫師進行,每眼重復測量三次,且保證兔眼正視。

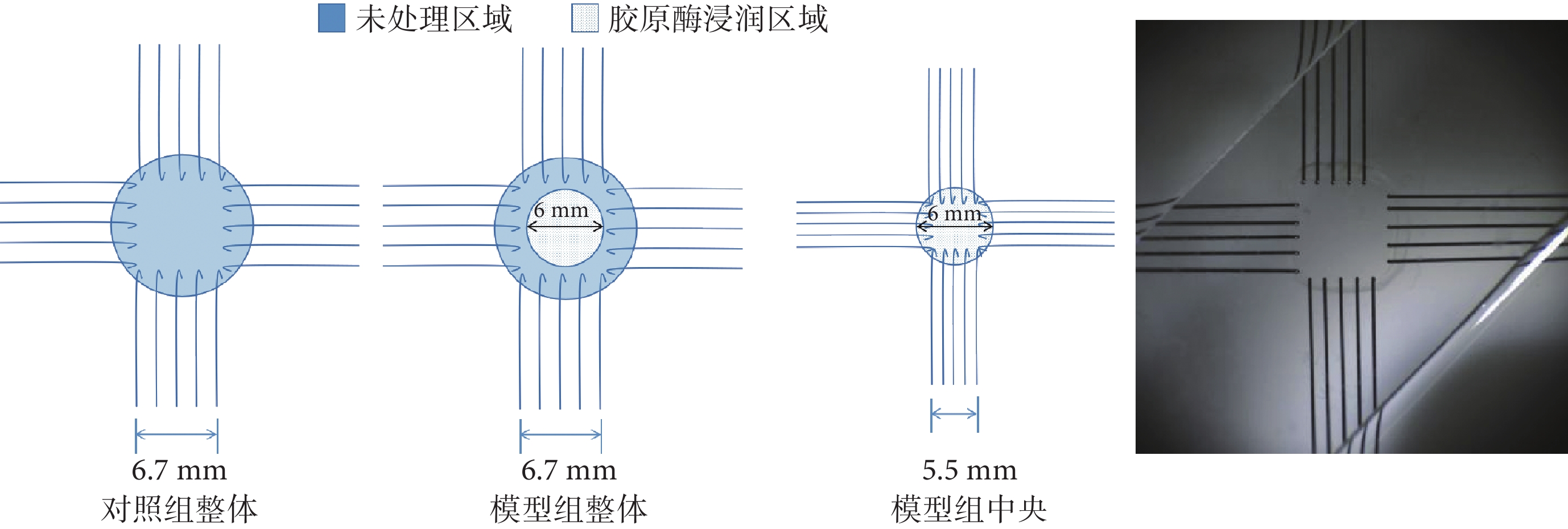

1.3 角膜力學各向異性檢測

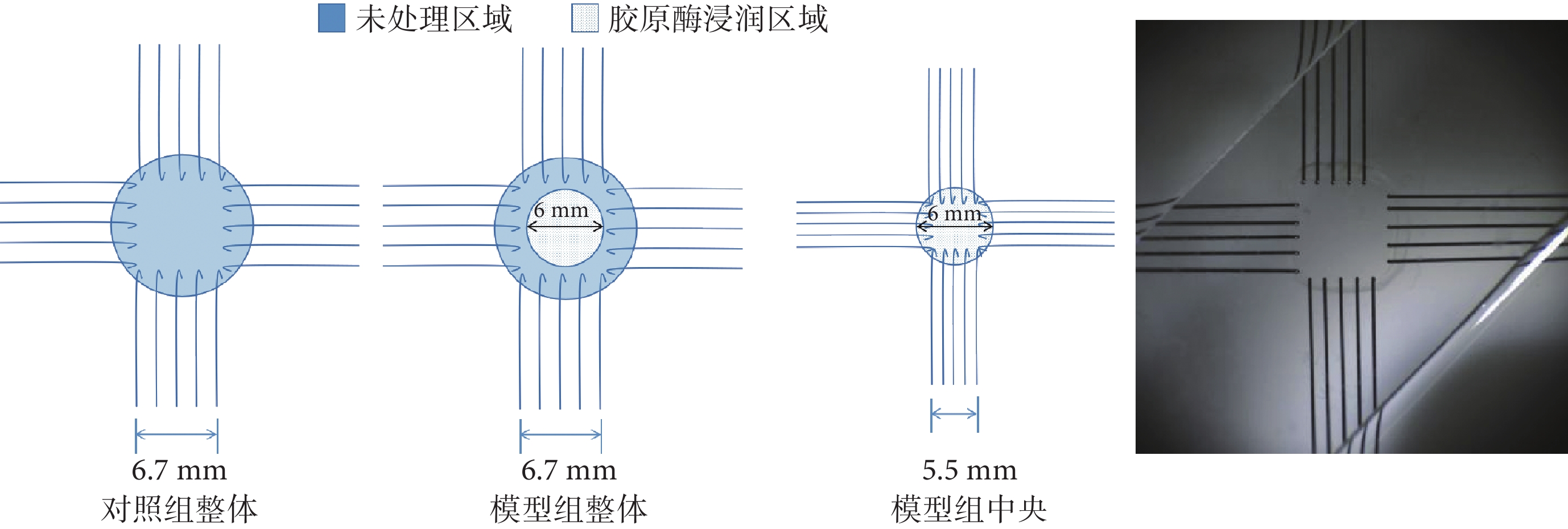

術后1月在體角膜檢查結束后,立即處死實驗兔,沿角鞏膜緣取下角膜,進行雙軸拉伸(BioTester,CellScale,加拿大)實驗,傳感器量程為2.5 N。實驗動物分為對照組和模型組,每組8只。如圖2所示,角膜由4個圍成正方形的夾具固定,對于整體角膜雙軸拉伸實驗,每個夾具均由5個間距為1.3 mm的鉤子組成,總寬度為6.7 mm;對于中央角膜拉伸實驗,每個夾具均由5個間距為1.0 mm的鉤子組成,總寬度為5.5 mm(圖2)。角膜鼻-顳方向對應試驗機的x軸,上-下方向對應試驗機的y軸。對x軸與y軸使用相同的加載條件。預循環次數為7次,加載速度為10 μm/s,控制最大應變為2%,預循環結束后,正式加載時加載速度為10 μm/s,最大應變為10%,實時采集應力應變數據,計算不同應變(3%、5%和8%)下角膜的彈性模量。測試時角膜完全浸沒在37 ℃的生理鹽水中,每次實驗均在10 min內完成。

圖2

角膜雙軸拉伸示意圖及實驗圖

Figure2.

Schematic diagram and experimental picture for the cornea under biaxial stretching

圖2

角膜雙軸拉伸示意圖及實驗圖

Figure2.

Schematic diagram and experimental picture for the cornea under biaxial stretching

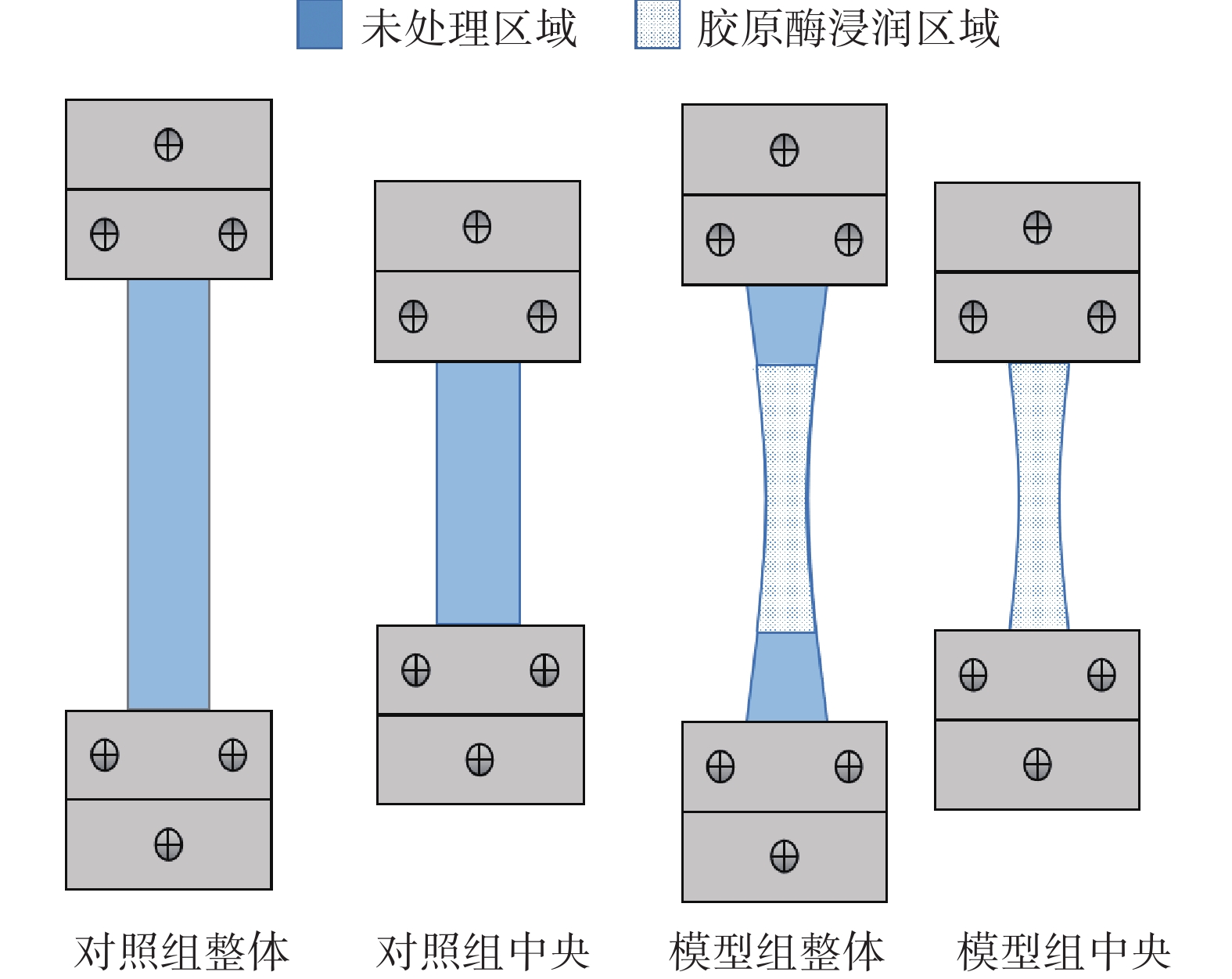

1.4 角膜蠕變力學性能檢測

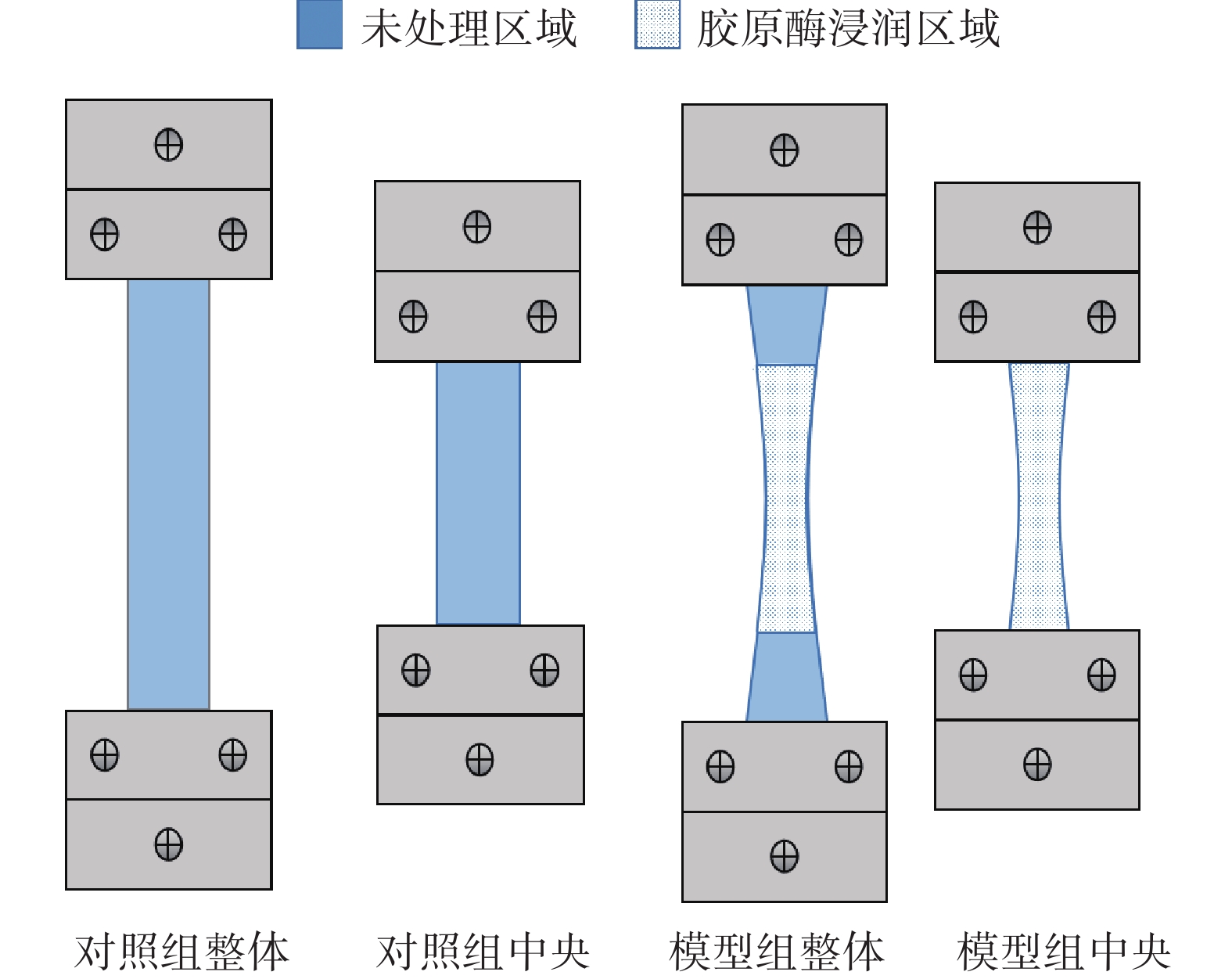

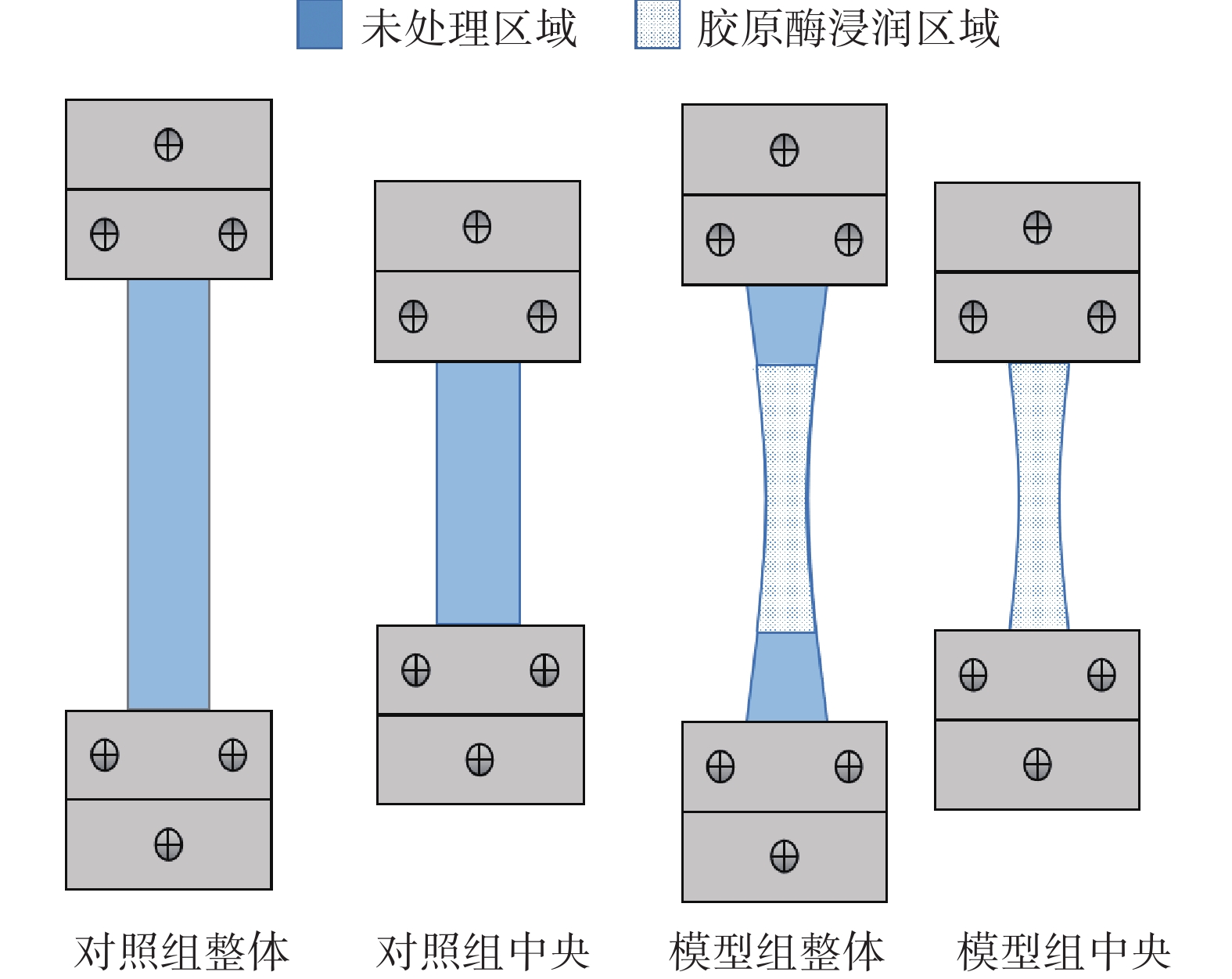

術后1月在體檢查結束后,立即處死實驗兔,平均分為兩組,每組7只,分別對整體角膜與中央區域6 mm條帶進行單軸拉伸蠕變實驗。取下角膜并沿上-下方向制成長寬比為3∶1的矩形條帶,取角膜中央厚度。各組角膜條帶厚度示意圖見圖3,由于膠原酶的作用,模型組角膜中央厚度減小。采用萬能材料試驗機(5544,Instron,美國)進行角膜蠕變實驗,傳感器量程為5 N。將角膜兩端固定在試驗機上,預循環次數為7次,最大載荷為6 mN,加載速度2 mm/min。正式加載時加載速度為0.5 mm/min,當應力達到0.03 MPa時,保持載荷大小恒定不變,進行3 600 s的蠕變,實時記錄應力應變數據。所有測試均在恒溫恒濕環境(溫度25 ℃、濕度98%)下進行。

圖3

蠕變實驗角膜條帶厚度示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the corneal thickness for corneal creep test

圖3

蠕變實驗角膜條帶厚度示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the corneal thickness for corneal creep test

本實驗計算了如下參數:

3%應變切線模量E:

|

瞬時模量E0:

|

|

其中σ0為角膜蠕變時的穩定應力0.03 MPa, 為蠕變3 600 s時角膜的應變。

為蠕變3 600 s時角膜的應變。

|

|

其中l為角膜條帶原長,l1為應力達到0.03 MPa時角膜的伸長量,l2為蠕變3 600 s時角膜的伸長量。

1.5 統計學分析

使用SPSS 25.0統計學軟件對實驗數據進行分析。角膜厚度與曲率比較采用配對樣本t檢驗,角膜力學性能比較采用單因素方差分析。檢驗水準為0.05。

2 結果

2.1 造模后角膜中央厚度與前/后表面曲率的變化

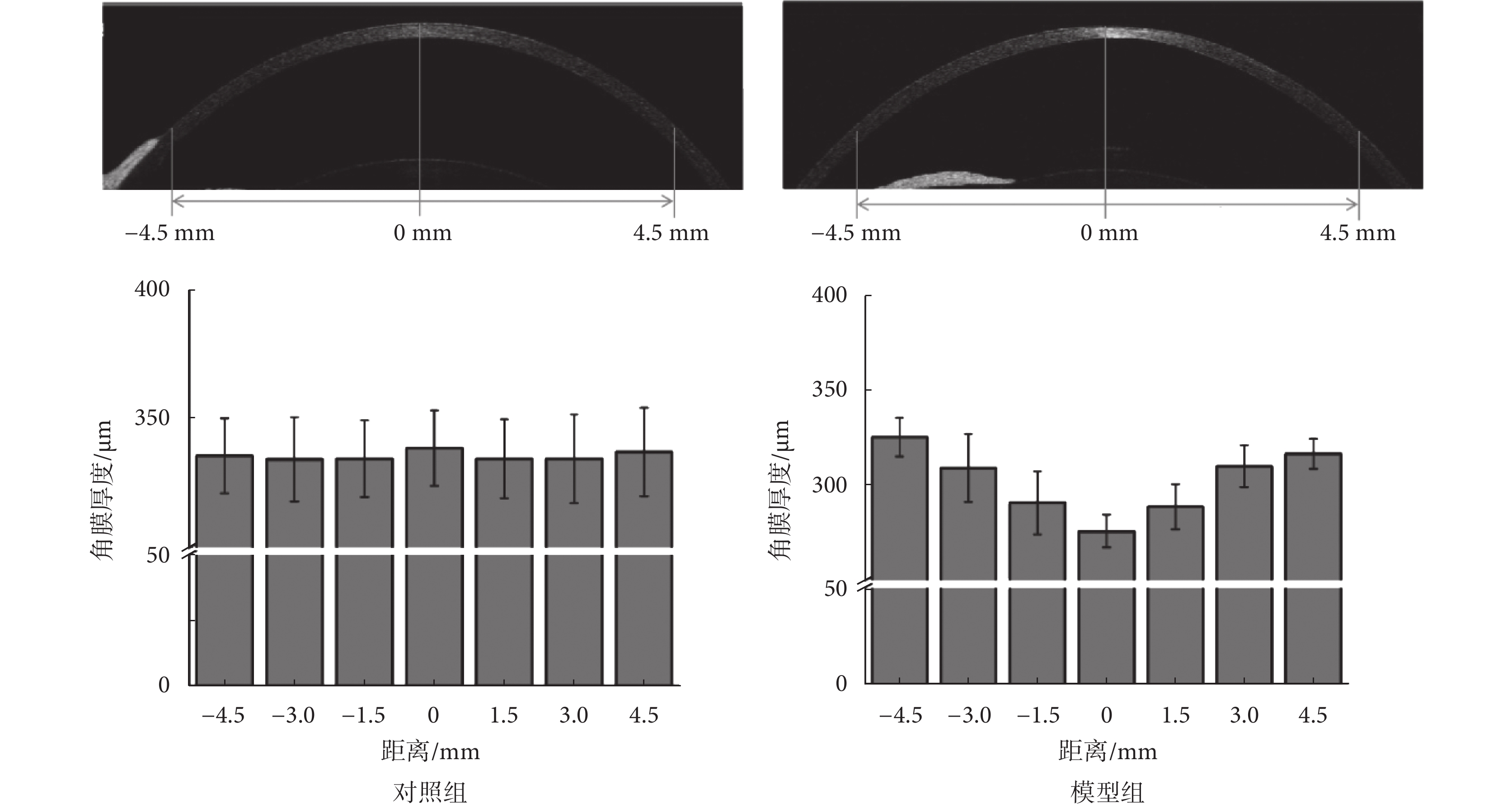

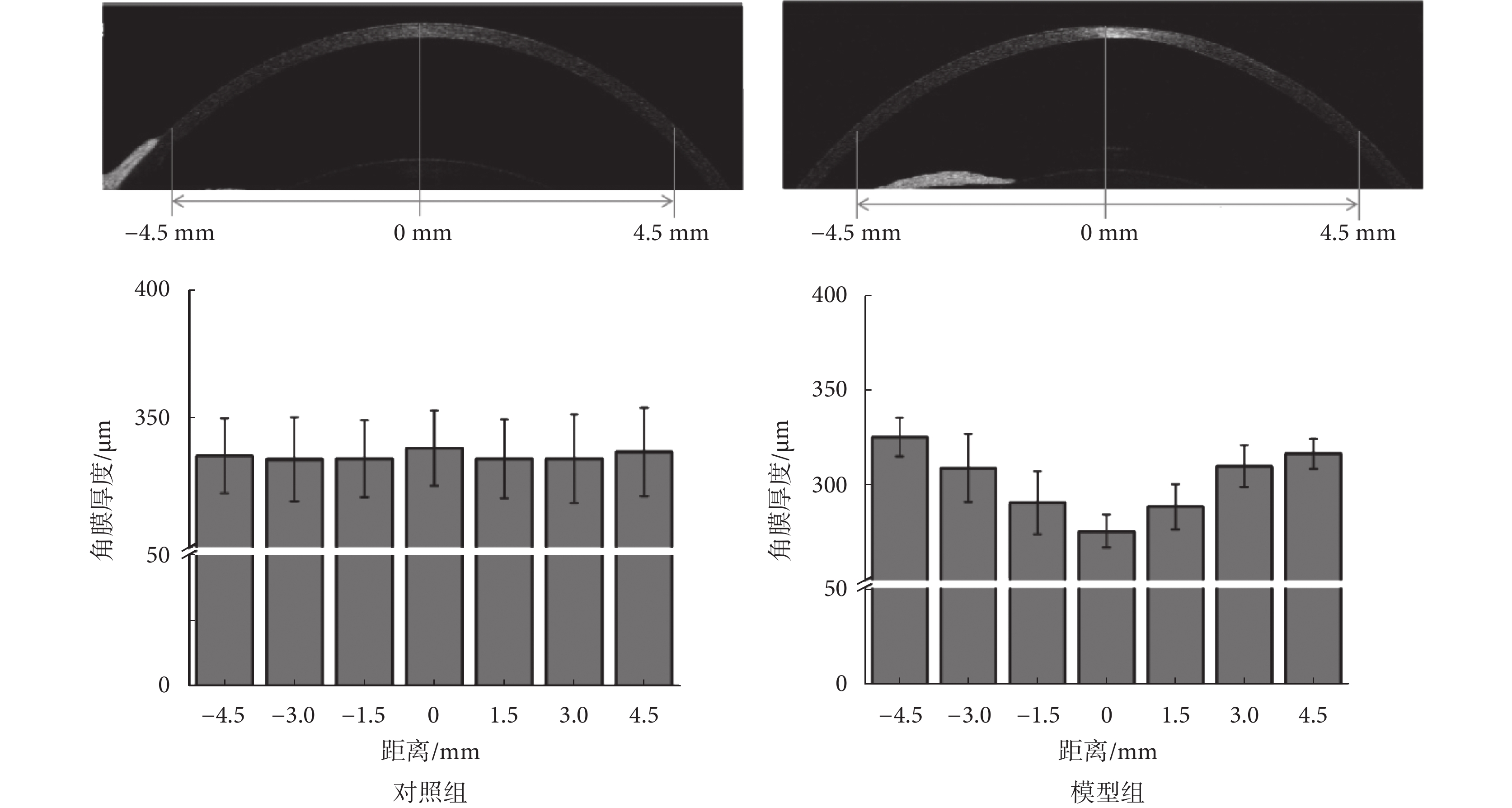

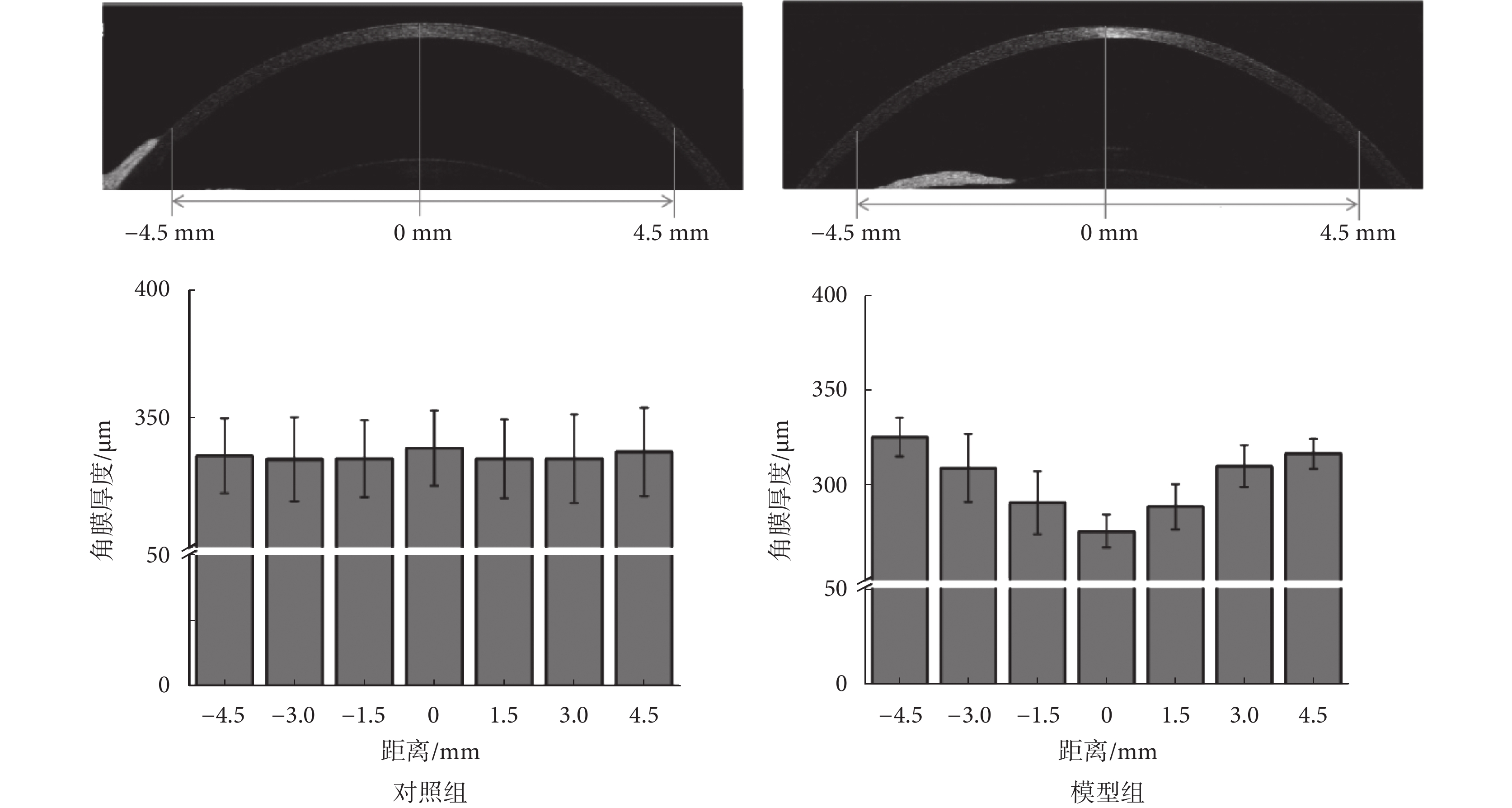

對照組與模型組的9 mm直徑范圍內角膜厚度分布如圖4所示,對照組角膜厚度基本保持一致,而模型組則呈現中央最薄,并向周邊逐漸增厚的趨勢。中央6 mm直徑內角膜厚度顯著降低,說明膠原酶處理后使角膜變薄效果明顯。

圖4

對照組與模型組角膜的典型OCT圖片與9 mm直徑范圍內角膜的厚度分布

圖4

對照組與模型組角膜的典型OCT圖片與9 mm直徑范圍內角膜的厚度分布

0點代表角膜中央位置,橫坐標表示與角膜中央的距離

Figure4. Typical OCT images and corneal thickness distribution in the 9 mm diameter range in control and model eyeszero represents the central position of the cornea, and the abscissa indicates the distance to the center of the cornea

角膜形態學檢測結果表明,術后1月模型組角膜的CCT明顯小于對照組(P < 0.05)。對照組與模型組角膜的Km F與Km B差異均無統計學意義(P > 0.05)(見表1)。表明角膜雖然變薄,但尚未發生明顯前突。

2.2 造模后角膜力學各向異性的變化

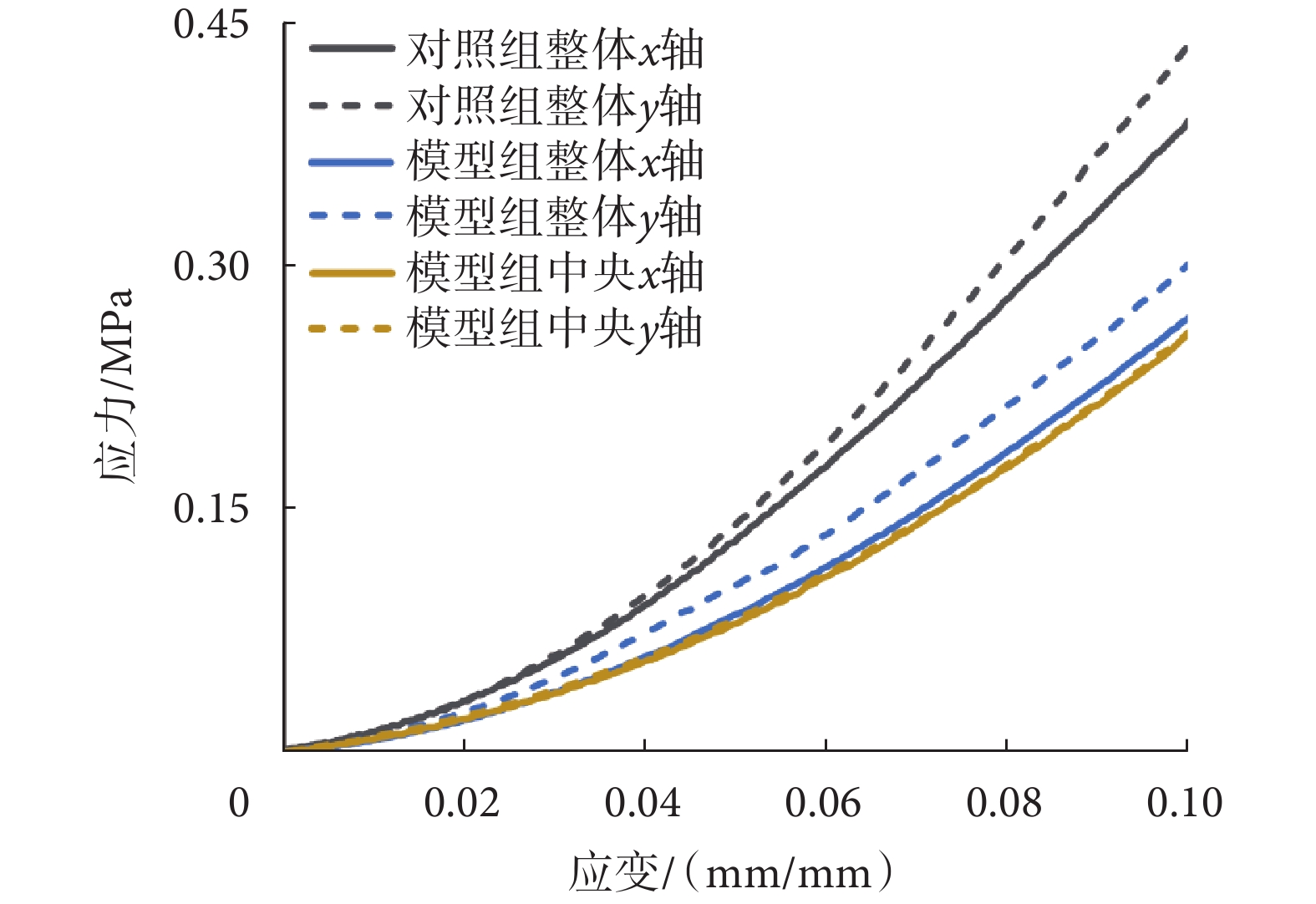

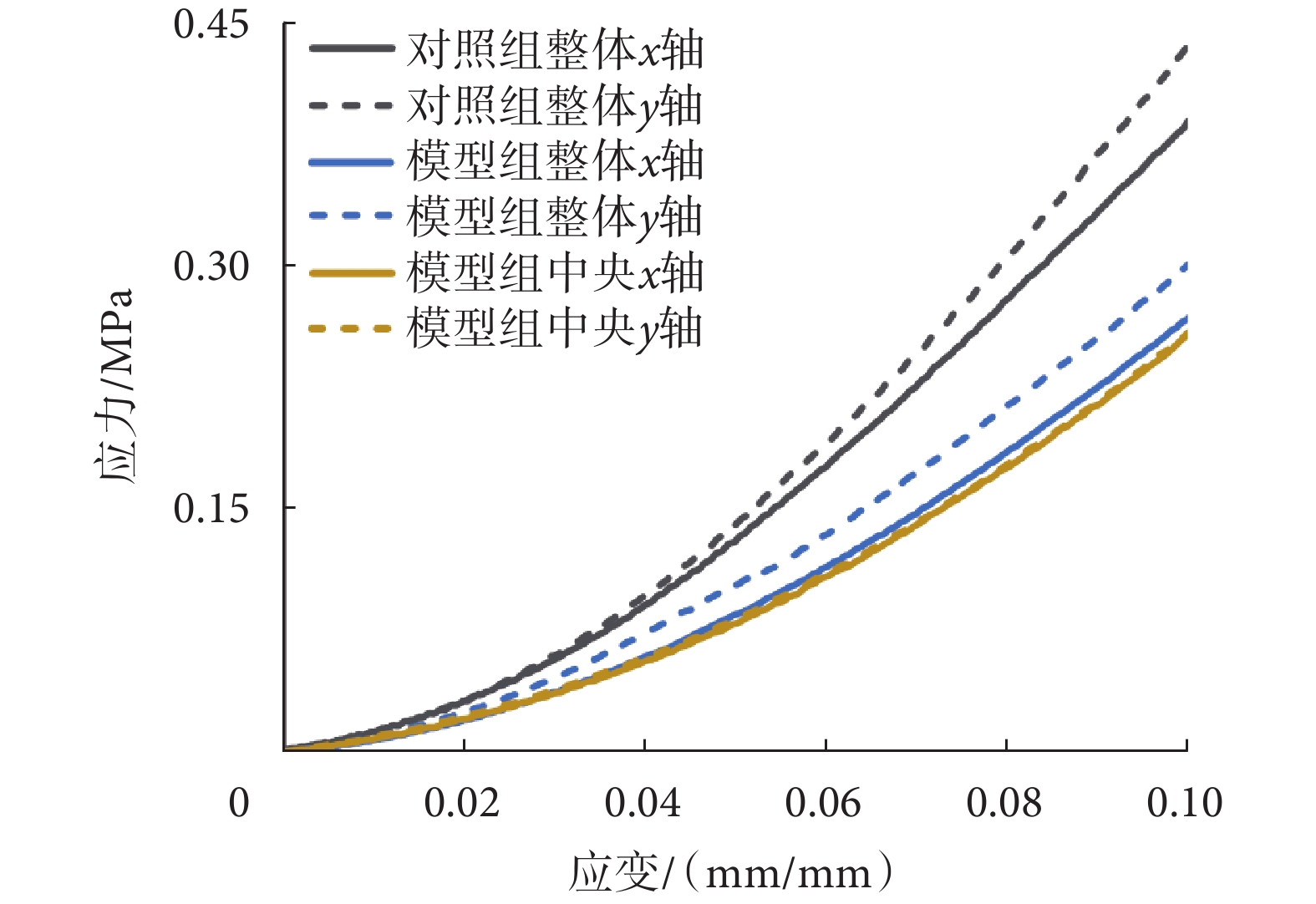

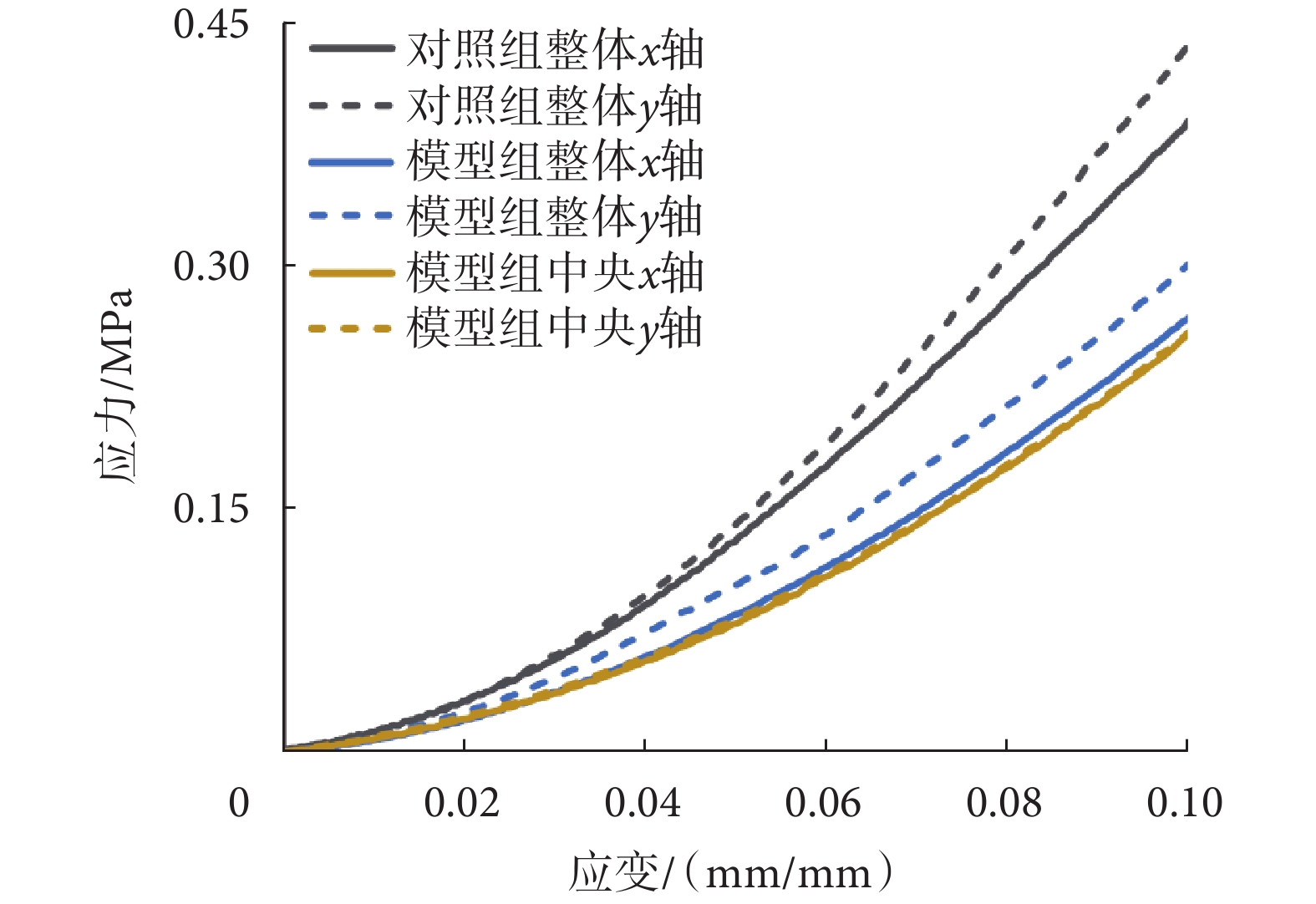

造模后1月對照組及模型組角膜不同方向的應力應變曲線如圖5所示,總體來說,對照組角膜在同一應變下的應力均高于模型組,且模型組整體角膜的力學性能高于中央角膜。

圖5

角膜雙軸拉伸實驗應力應變曲線圖

Figure5.

Corneal stress-strain curves in biaxial tensile test

圖5

角膜雙軸拉伸實驗應力應變曲線圖

Figure5.

Corneal stress-strain curves in biaxial tensile test

不同應變(3%、5%、8%)下角膜不同方向的彈性模量如表2所示。在不同應變下,每組角膜中y軸的彈性模量均高于x軸,但差異均無統計學意義(P > 0.05)。隨著應變的增加,對照組整體、模型組整體與模型組中央角膜之間的彈性模量差異逐漸顯著。與對照組整體角膜相比,各應變下模型組整體角膜在x軸和y軸的彈性模量均顯著下降(P < 0.05)。在3%應變下,模型組y軸的整體角膜彈性模量明顯高于對應的中央角膜(P < 0.05),而x軸方向二者無明顯差異(P > 0.05);而在5%與8%應變下,模型組中央角膜的彈性模量均顯著小于整體角膜(P < 0.05)。

2.3 造模后角膜蠕變行為的變化

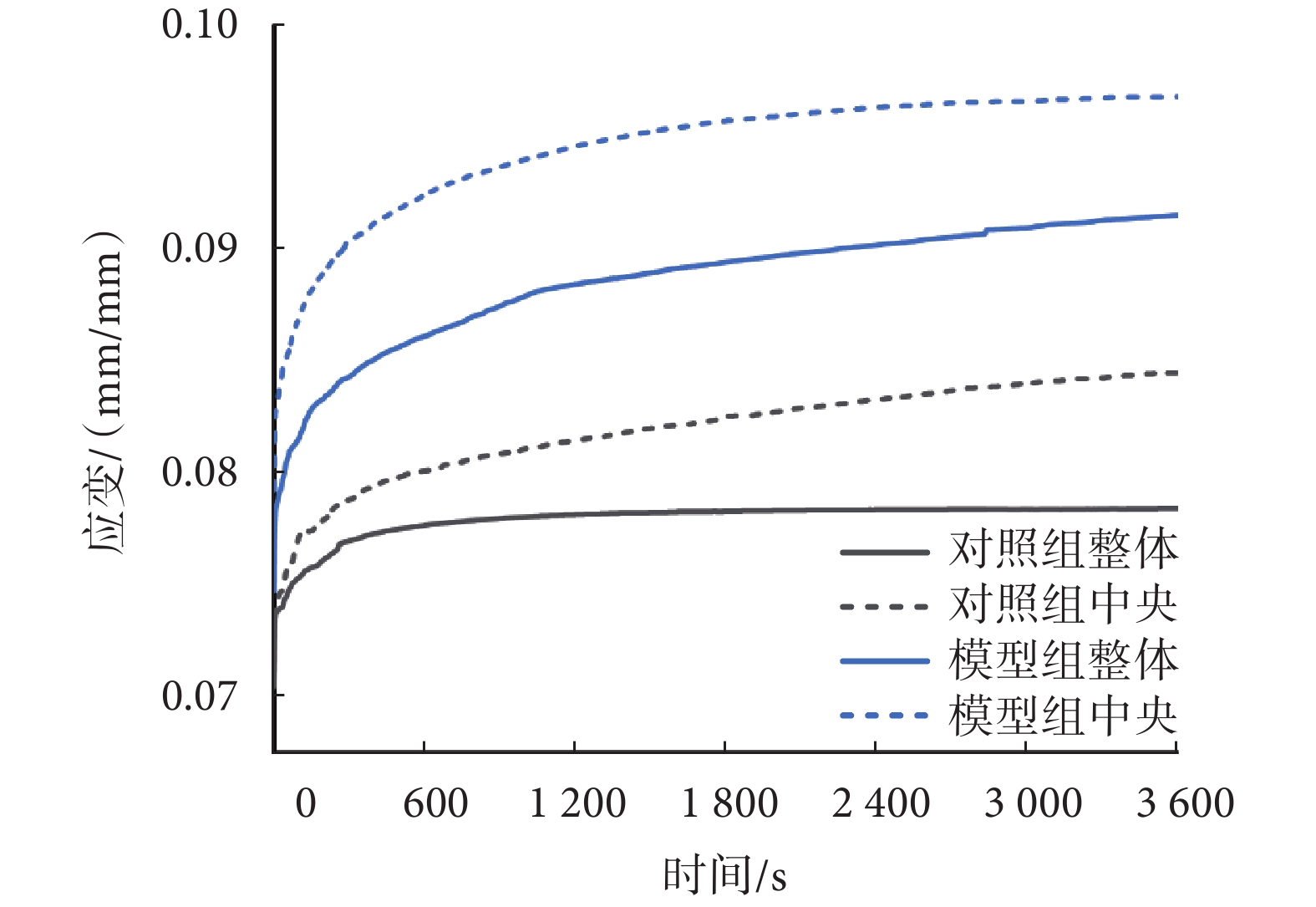

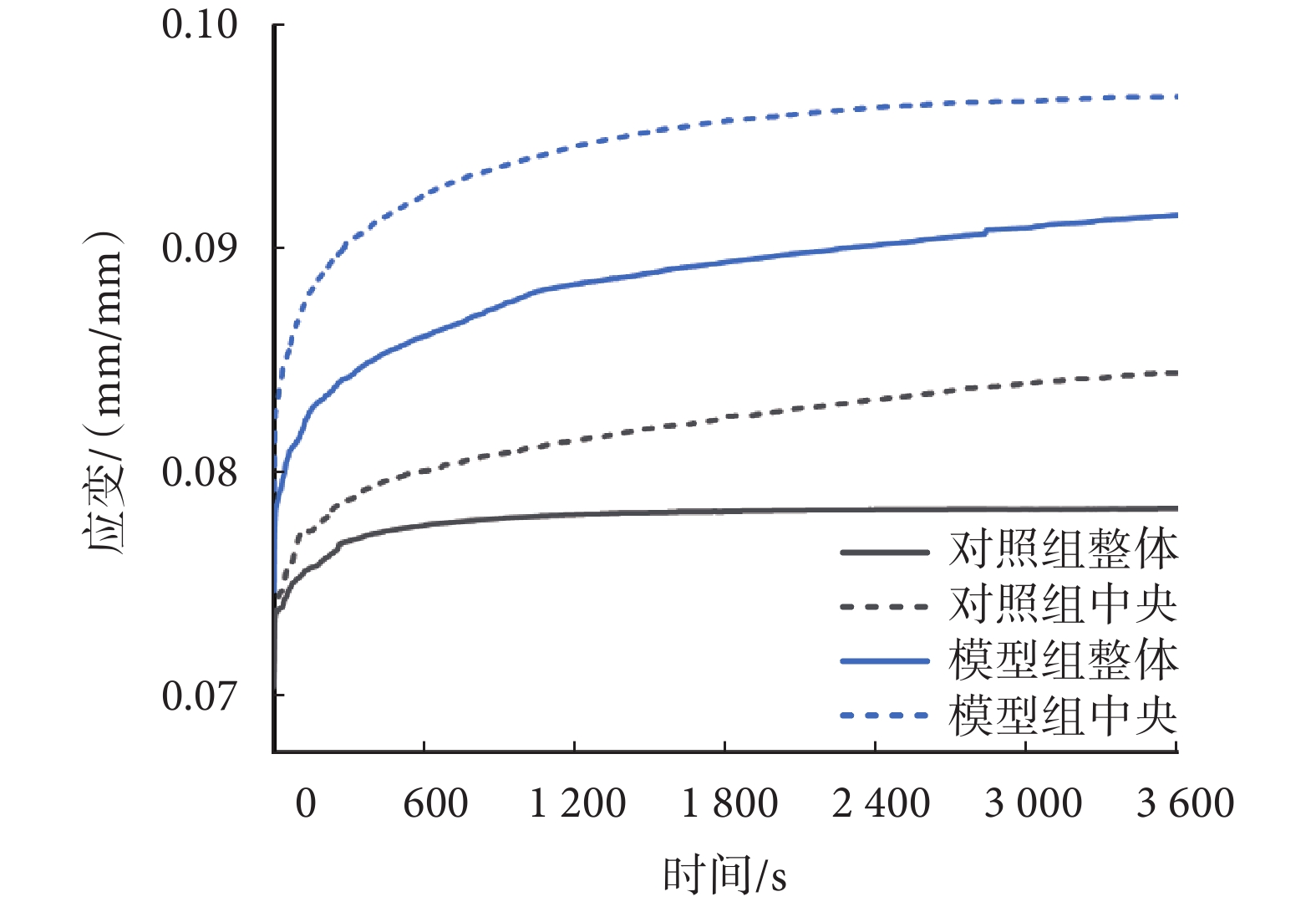

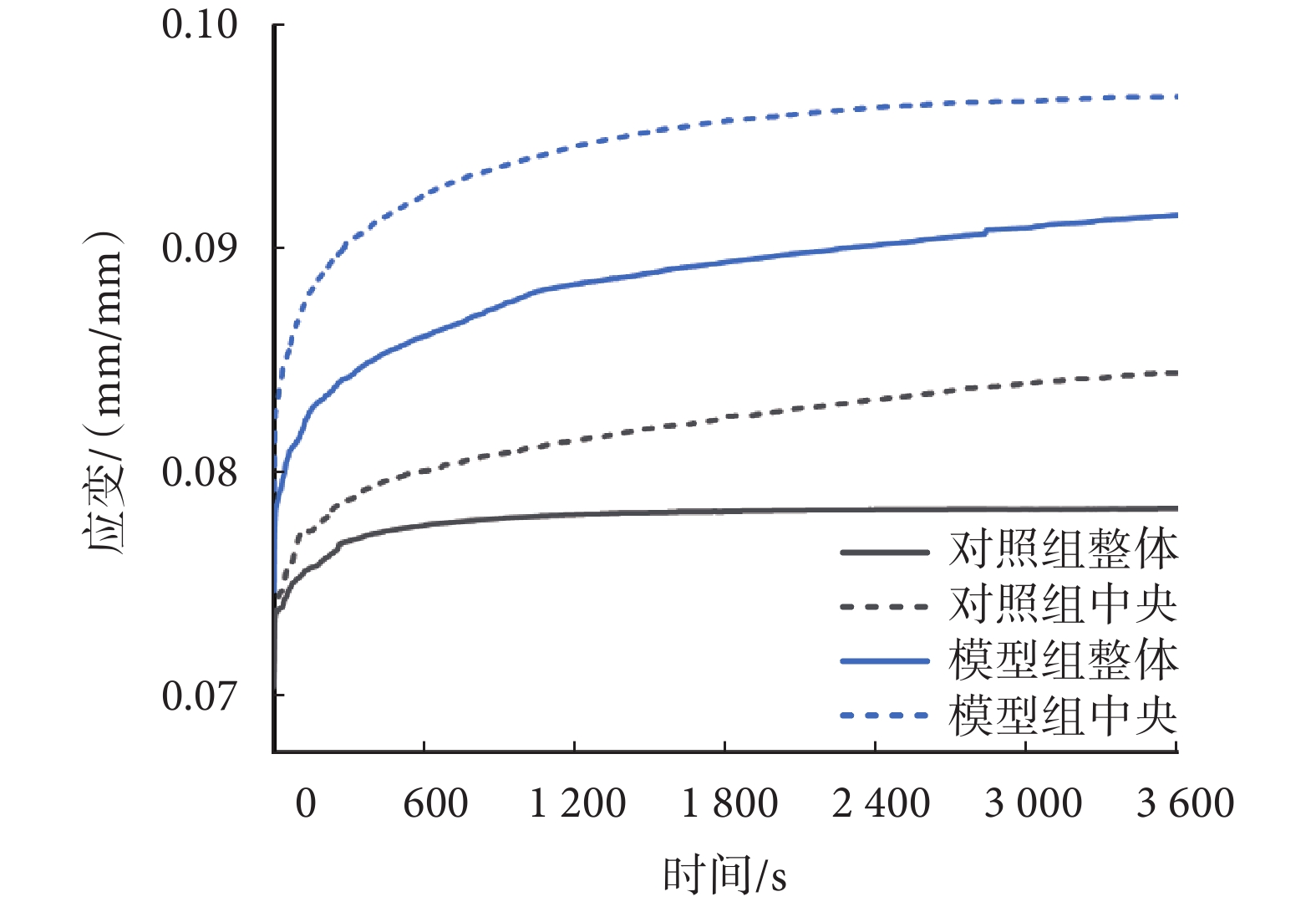

在0.03 MPa的恒定應力下,隨著蠕變時間的增加,角膜的變形量逐漸增大,呈先快后慢的趨勢;同一時間下應變大小表現為:模型組中央 > 模型組整體 > 對照組中央 > 對照組整體(見圖6)。對照組及模型組的整體角膜分別與其對應的中央區域角膜比較,各項蠕變參數(切線模量、瞬時模量、平衡模量、蠕變率、整體變形率)差異均無統計學意義(P > 0.05)(見表3)。無論是整體角膜還是中央角膜,模型組角膜的蠕變率與整體變形率均顯著大于對照組角膜(P < 0.05),而其瞬時模量和平衡模量則顯著低于對照組角膜(P < 0.05)。3%應變下模型組角膜與對照組角膜的切線模量差異無統計學意義(P > 0.05)。

圖6

對照組和模型組沿上-下方向的整體角膜與中央角膜的蠕變曲線

Figure6.

The creep curves of the intact and central corneas in the control and model groups along the up-down direction

圖6

對照組和模型組沿上-下方向的整體角膜與中央角膜的蠕變曲線

Figure6.

The creep curves of the intact and central corneas in the control and model groups along the up-down direction

3 討論

角膜的力學性能變化與其生理病理狀態有著密切的聯系,如圓錐角膜及激光切削術后角膜擴張等都表現出較低的力學性能[5, 29-30]。然而,目前關于擴張性角膜疾病發生發展過程中病變部位力學性能變化的研究較少。本文通過建立兔角膜擴張模型,研究了角膜整體與局部的力學各向異性和粘彈性等特征。

圓錐角膜與醫源性角膜擴張等均表現為角膜局部區域發生變形。目前研究多為對角膜整體進行力學性能檢測,局部角膜的力學性能變化研究較少。其中,通過角膜在體形態與Corvis ST得到的綜合參數SSI,結合有限元逆向分析,得到SSI map,能夠分析角膜不同區域的力學性能變化[23-24],變形大的部位力學性能差,這對于臨床在體定性分析角膜力學性能隨時間的變化和分布具有一定意義。但是,采用這種方法所得到的力學參數屬于通過間接分析計算獲得的,并非真實的角膜材料力學性能。布里淵顯微鏡與聲輻射力顯微鏡檢測到離體圓錐角膜錐體部位的角膜彈性顯著低于周邊角膜,提示圓錐角膜病變部位力學性能降低,抵抗變形能力下降[9, 31-32]。角膜與氣球相似,在眼內壓的作用下,角膜組織中的主要承載結構是與角膜面平行排列的膠原纖維,這使角膜呈現各向異性力學特征的同時,主要承受周向拉力,而布里淵與聲輻射力顯微鏡檢測得到的是角膜的徑向彈性模量,不能反映角膜沿周向的力學性能。本文利用單軸與雙軸拉伸這兩種常用的角膜力學性能檢測手段獲得了擴張角膜整體與中央的材料力學性能,提示模型組中經過膠原酶降解的中央角膜的彈性模量明顯低于角膜整體,但中央和整體角膜的各向異性與粘彈性則無顯著差異。

角膜基質層約占整個角膜厚度的90%,多由250~500層膠原纖維板層堆疊交織而成。膠原纖維的性質、排列分布和相互作用決定了角膜呈非線性、各向異性和粘彈性等特性[33-34]。有研究表明角膜的不同部位表現出各向異性的特征。Elsheikh等通過分析人和豬角膜沿鼻-顳方向、上-下方向和與其成45°方向上條帶的相對剛度發現,上-下方向角膜條帶的力學性能高于鼻-顳方向[1, 35-36]。對飛秒激光小切口角膜基質透鏡取出術(femtosecond laser small incision lenticule extraction,SMILE)術后取出的角膜透鏡沿鼻-顳與上-下方向進行單軸拉伸發現,無論在低應變還是高應變區,角膜組織均表現為上-下方向的彈性模量較高[3, 37]。本研究結果與上述文獻一致,在不同應變下正常兔角膜組織上-下方向的彈性模量高于鼻-顳方向;而膠原酶處理后不同應變下局部角膜不同方向的彈性模量均低于整體角膜,其各向異性也與對照組角膜一致,均表現為上-下方向彈性模量高于鼻-顳方向。提示膠原酶處理角膜雖然使角膜彈性模量降低,但并未改變其各向異性的力學特性。

角膜作為經典的生物軟組織,在具有彈性的同時,也表現出粘性,在恒定應力下,角膜的形變逐漸增加。粘彈性在維持角膜正常的生理功能中起到重要的作用。Edmund[11]發現圓錐角膜的瞬時響應與穩態響應均低于正常角膜。本研究發現角膜在經過膠原酶處理發生擴張后平衡模量與瞬時模量均顯著下降,蠕變率和整體變形率顯著增加,表明角膜結構穩定性降低,抵抗變形能力減小,與上述文獻結果一致。本文還發現模型組中央角膜的粘彈性參數與整體角膜相比差異無統計學意義。有研究者采用應力松弛方法(粘彈性材料,應變保持恒定時,應力逐漸減小)研究了角膜擴張動物模型的粘彈性特性,發現模型組的松弛模量降低,角膜抵抗變形能力下降[18]。由于正常情況下眼內壓基本恒定,因此,采用蠕變來衡量角膜長期抵抗變形的能力更具有實際意義。

本文在雙軸拉伸與單軸拉伸蠕變實驗中均測量了角膜在3%應變下的彈性模量,與雙軸拉伸相比,單軸拉伸所得到的彈性模量數值偏小。原因是本文計算雙軸拉伸角膜彈性模量時用的仍然是單軸拉伸時的公式,沒有考慮垂直方向的拉伸應力會產生橫向收縮效應的問題,因此所得彈性模量相對較高。

本研究也存在一些局限性。首先,我們對擴張角膜力學性能的研究是在離體條件下進行的,拉伸時角膜的生理曲率被破壞,不能完全反映角膜真實狀態下的受力狀態。其次,膠原酶處理后角膜局部變薄,而通過實驗數據計算時,采用在體檢測得到的角膜中央厚度作為角膜整體厚度,這會使本文通過拉伸實驗所給出的整體角膜彈性模量高于真實值。同時,由于雙軸拉伸的夾具之間構成的正方形邊長固定,導致在進行模型組角膜整體拉伸時,所包含的正常角膜組織減少,因此,真實情況模型組整體與中央角膜彈性模量之間的差異可能更加顯著,中央組織彈性模量可能相對更低。其次,我們使用膠原酶處理建立了兔角膜擴張模型,這與臨床擴張性角膜疾病的發病機制不一定相同,其力學性能可能會存在一些差異。

綜上所述,膠原酶處理引起兔角膜擴張后1月,角膜的各向異性未發生變化,但粘彈性發生了顯著變化,尤其是在角膜中央6 mm直徑內的膠原酶浸潤區域,提示角膜擴張后不僅角膜整體抵抗變形能力減弱,在眼內壓作用下更容易發生變形,而且在局部更加明顯。本研究探索了膠原酶誘發的角膜擴張不同區域角膜的力學特性,可以使我們更好地了解角膜擴張性疾病發展過程中角膜力學性能的變化特點,為圓錐角膜等疾病的診斷和治療(如角膜膠原交聯術)提供指導。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:魏俊超負責數據收集、分析和論文寫作;陳鵬、韓鵬飛、劉曉娜、侯杰及武策負責數據收集;宋婕、李曉娜、陳維毅負責實驗設計和論文修改。

倫理聲明:本研究通過了太原理工大學生物與醫學倫理委員會的審批(批文編號:TYUT-202106064)。

0 引言

角膜位于眼球前壁,為透明的結締組織,約占整個屈光系統屈光力的70%。角膜為各向異性、非線性、粘彈性軟組織,其生物力學特性在維持角膜的形態學和正常生理功能方面發揮著重要作用[1-3]。

角膜擴張性疾病是一種最常見的與角膜生物力學特性改變密切相關的疾病,其特征為角膜擴張變薄并向前膨隆凸出,臨床包括原發和繼發性圓錐角膜、透明邊緣變性、球形角膜等[4-5]。其中圓錐角膜表現為角膜局部變薄,力學性能下降。目前,角膜擴張性疾病的力學性能研究大多集中在角膜彈性變化[6-9],對角膜的粘彈性研究較少[10-11],而粘彈性更能反映角膜在眼壓作用下長期抵抗變形的能力。由于圓錐角膜患者病程差異較大,且隨著角膜交聯治療手段的出現,樣本來源受限,而動物角膜擴張模型的建立在一定程度上彌補了以上缺陷。近年來,有學者利用膠原酶建立了擴張角膜動物模型,并發現模型組角膜的在體與離體力學性能均顯著降低[12-18],但擴張角膜病變局部的力學性能尤其是粘彈性尚不清楚。

目前臨床對角膜在體力學行為的檢測主要采用可視化角膜生物力學分析儀(corneal visualization Scheimpflug technology,Corvis ST),可獲得與角膜抵抗變形能力相關的角膜最大凹陷半徑(highest concavity radius,HCR)、形變幅度(deformation amplitude,DA)、應力應變指數(stress-strain index,SSI)和角膜生物力學指數(corneal biomechanical index,CBI)等參數[19-21],近年來將角膜地形圖結合在體生物力學衍生出一個綜合參數——斷層地形圖聯合生物力學指數(tomographic-biomechanical index,TBI),可提高亞臨床期角膜擴張風險的檢測靈敏度,在臨床圓錐角膜篩查與屈光術前檢測角膜擴張風險等方面發揮了一定作用[21-22]。最近,張海霞等基于角膜地形圖和Corvis獲得的SSI值,結合逆向有限元計算,可得到圓錐角膜發展進程中整個角膜SSI的分布及隨時間變化圖[23-25]。目前的角膜生物力學在體測量手段僅能反映與角膜尺寸結構相關的整體力學行為,尚不能直接給出角膜本身及局部的材料力學屬性,而離體拉伸實驗、膨脹實驗及壓痕實驗等方法能夠獲得角膜材料的粘彈性參數[26-28]。

本研究通過膠原酶浸潤中央6 mm直徑內的角膜建立了角膜局部擴張動物模型,通過雙軸拉伸方法檢測了角膜沿鼻-顳與上-下方向的整體與中央6 mm直徑范圍內的彈性模量;并通過單軸拉伸方法檢測了角膜的蠕變行為,探索局部擴張病變區域的角膜各向異性以及粘彈性的變化,以期為探索擴張性角膜疾病發生發展過程中局部角膜力學性能的變化規律提供參考。

1 方法

1.1 實驗動物分組與術前準備

實驗動物選取30只成年雌性日本大耳兔,體重均在2.5~3.0 kg,由山西醫科大學動物實驗中心提供。所有動物均無基礎眼科疾病。實驗兔右眼均進行擴張角膜造模,左眼均為對照眼,不作任何處理。為了防止感染,于術前3天對模型眼進行氯霉素滴眼液點眼,3次/天。本實驗獲得太原理工大學生物與醫學倫理委員會批準(批準號:TYUT-202106064)。

1.2 角膜擴張動物模型的建立及在體角膜形態參數檢測

使用0.2 mL/kg肌肉注射速眠新使實驗兔進入深度麻醉后進行后續操作。如圖1所示,開瞼器開瞼,無菌生理鹽水沖洗眼表,0.4%鹽酸丙美卡因點眼完成眼表麻醉。刮除中央角膜6 mm直徑內的角膜上皮后,將浸潤了3 mg/mL Ⅱ型膠原酶(100 μL)的棉片(直徑6 mm)置于刮除上皮的區域靜置20 min,取走棉片,生理鹽水充分沖洗眼表,去除多余的膠原酶溶液。

圖1

兔角膜擴張模型的制備

Figure1.

Establishment of rabbit corneal ectatic model

圖1

兔角膜擴張模型的制備

Figure1.

Establishment of rabbit corneal ectatic model

為防止術后感染,對術眼滴加鹽酸左氧氟沙星滴眼液與地塞米松妥布霉素滴眼液,每天滴4次,持續3周。術后1月進行光學相干斷層掃描儀(optical coherence tomography,OCT)(上海科林儀器)檢查,測量角膜厚度分布與中央角膜厚度(central corneal thickness,CCT)、角膜前表面平均曲率(mean keratometry in front cornea,Km F)與角膜后表面平均曲率(mean keratometry in back cornea,Km B)的變化。在體檢查由同一名操作熟練的醫師進行,每眼重復測量三次,且保證兔眼正視。

1.3 角膜力學各向異性檢測

術后1月在體角膜檢查結束后,立即處死實驗兔,沿角鞏膜緣取下角膜,進行雙軸拉伸(BioTester,CellScale,加拿大)實驗,傳感器量程為2.5 N。實驗動物分為對照組和模型組,每組8只。如圖2所示,角膜由4個圍成正方形的夾具固定,對于整體角膜雙軸拉伸實驗,每個夾具均由5個間距為1.3 mm的鉤子組成,總寬度為6.7 mm;對于中央角膜拉伸實驗,每個夾具均由5個間距為1.0 mm的鉤子組成,總寬度為5.5 mm(圖2)。角膜鼻-顳方向對應試驗機的x軸,上-下方向對應試驗機的y軸。對x軸與y軸使用相同的加載條件。預循環次數為7次,加載速度為10 μm/s,控制最大應變為2%,預循環結束后,正式加載時加載速度為10 μm/s,最大應變為10%,實時采集應力應變數據,計算不同應變(3%、5%和8%)下角膜的彈性模量。測試時角膜完全浸沒在37 ℃的生理鹽水中,每次實驗均在10 min內完成。

圖2

角膜雙軸拉伸示意圖及實驗圖

Figure2.

Schematic diagram and experimental picture for the cornea under biaxial stretching

圖2

角膜雙軸拉伸示意圖及實驗圖

Figure2.

Schematic diagram and experimental picture for the cornea under biaxial stretching

1.4 角膜蠕變力學性能檢測

術后1月在體檢查結束后,立即處死實驗兔,平均分為兩組,每組7只,分別對整體角膜與中央區域6 mm條帶進行單軸拉伸蠕變實驗。取下角膜并沿上-下方向制成長寬比為3∶1的矩形條帶,取角膜中央厚度。各組角膜條帶厚度示意圖見圖3,由于膠原酶的作用,模型組角膜中央厚度減小。采用萬能材料試驗機(5544,Instron,美國)進行角膜蠕變實驗,傳感器量程為5 N。將角膜兩端固定在試驗機上,預循環次數為7次,最大載荷為6 mN,加載速度2 mm/min。正式加載時加載速度為0.5 mm/min,當應力達到0.03 MPa時,保持載荷大小恒定不變,進行3 600 s的蠕變,實時記錄應力應變數據。所有測試均在恒溫恒濕環境(溫度25 ℃、濕度98%)下進行。

圖3

蠕變實驗角膜條帶厚度示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the corneal thickness for corneal creep test

圖3

蠕變實驗角膜條帶厚度示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the corneal thickness for corneal creep test

本實驗計算了如下參數:

3%應變切線模量E:

|

瞬時模量E0:

|

|

其中σ0為角膜蠕變時的穩定應力0.03 MPa, 為蠕變3 600 s時角膜的應變。

為蠕變3 600 s時角膜的應變。

|

|

其中l為角膜條帶原長,l1為應力達到0.03 MPa時角膜的伸長量,l2為蠕變3 600 s時角膜的伸長量。

1.5 統計學分析

使用SPSS 25.0統計學軟件對實驗數據進行分析。角膜厚度與曲率比較采用配對樣本t檢驗,角膜力學性能比較采用單因素方差分析。檢驗水準為0.05。

2 結果

2.1 造模后角膜中央厚度與前/后表面曲率的變化

對照組與模型組的9 mm直徑范圍內角膜厚度分布如圖4所示,對照組角膜厚度基本保持一致,而模型組則呈現中央最薄,并向周邊逐漸增厚的趨勢。中央6 mm直徑內角膜厚度顯著降低,說明膠原酶處理后使角膜變薄效果明顯。

圖4

對照組與模型組角膜的典型OCT圖片與9 mm直徑范圍內角膜的厚度分布

圖4

對照組與模型組角膜的典型OCT圖片與9 mm直徑范圍內角膜的厚度分布

0點代表角膜中央位置,橫坐標表示與角膜中央的距離

Figure4. Typical OCT images and corneal thickness distribution in the 9 mm diameter range in control and model eyeszero represents the central position of the cornea, and the abscissa indicates the distance to the center of the cornea

角膜形態學檢測結果表明,術后1月模型組角膜的CCT明顯小于對照組(P < 0.05)。對照組與模型組角膜的Km F與Km B差異均無統計學意義(P > 0.05)(見表1)。表明角膜雖然變薄,但尚未發生明顯前突。

2.2 造模后角膜力學各向異性的變化

造模后1月對照組及模型組角膜不同方向的應力應變曲線如圖5所示,總體來說,對照組角膜在同一應變下的應力均高于模型組,且模型組整體角膜的力學性能高于中央角膜。

圖5

角膜雙軸拉伸實驗應力應變曲線圖

Figure5.

Corneal stress-strain curves in biaxial tensile test

圖5

角膜雙軸拉伸實驗應力應變曲線圖

Figure5.

Corneal stress-strain curves in biaxial tensile test

不同應變(3%、5%、8%)下角膜不同方向的彈性模量如表2所示。在不同應變下,每組角膜中y軸的彈性模量均高于x軸,但差異均無統計學意義(P > 0.05)。隨著應變的增加,對照組整體、模型組整體與模型組中央角膜之間的彈性模量差異逐漸顯著。與對照組整體角膜相比,各應變下模型組整體角膜在x軸和y軸的彈性模量均顯著下降(P < 0.05)。在3%應變下,模型組y軸的整體角膜彈性模量明顯高于對應的中央角膜(P < 0.05),而x軸方向二者無明顯差異(P > 0.05);而在5%與8%應變下,模型組中央角膜的彈性模量均顯著小于整體角膜(P < 0.05)。

2.3 造模后角膜蠕變行為的變化

在0.03 MPa的恒定應力下,隨著蠕變時間的增加,角膜的變形量逐漸增大,呈先快后慢的趨勢;同一時間下應變大小表現為:模型組中央 > 模型組整體 > 對照組中央 > 對照組整體(見圖6)。對照組及模型組的整體角膜分別與其對應的中央區域角膜比較,各項蠕變參數(切線模量、瞬時模量、平衡模量、蠕變率、整體變形率)差異均無統計學意義(P > 0.05)(見表3)。無論是整體角膜還是中央角膜,模型組角膜的蠕變率與整體變形率均顯著大于對照組角膜(P < 0.05),而其瞬時模量和平衡模量則顯著低于對照組角膜(P < 0.05)。3%應變下模型組角膜與對照組角膜的切線模量差異無統計學意義(P > 0.05)。

圖6

對照組和模型組沿上-下方向的整體角膜與中央角膜的蠕變曲線

Figure6.

The creep curves of the intact and central corneas in the control and model groups along the up-down direction

圖6

對照組和模型組沿上-下方向的整體角膜與中央角膜的蠕變曲線

Figure6.

The creep curves of the intact and central corneas in the control and model groups along the up-down direction

3 討論

角膜的力學性能變化與其生理病理狀態有著密切的聯系,如圓錐角膜及激光切削術后角膜擴張等都表現出較低的力學性能[5, 29-30]。然而,目前關于擴張性角膜疾病發生發展過程中病變部位力學性能變化的研究較少。本文通過建立兔角膜擴張模型,研究了角膜整體與局部的力學各向異性和粘彈性等特征。

圓錐角膜與醫源性角膜擴張等均表現為角膜局部區域發生變形。目前研究多為對角膜整體進行力學性能檢測,局部角膜的力學性能變化研究較少。其中,通過角膜在體形態與Corvis ST得到的綜合參數SSI,結合有限元逆向分析,得到SSI map,能夠分析角膜不同區域的力學性能變化[23-24],變形大的部位力學性能差,這對于臨床在體定性分析角膜力學性能隨時間的變化和分布具有一定意義。但是,采用這種方法所得到的力學參數屬于通過間接分析計算獲得的,并非真實的角膜材料力學性能。布里淵顯微鏡與聲輻射力顯微鏡檢測到離體圓錐角膜錐體部位的角膜彈性顯著低于周邊角膜,提示圓錐角膜病變部位力學性能降低,抵抗變形能力下降[9, 31-32]。角膜與氣球相似,在眼內壓的作用下,角膜組織中的主要承載結構是與角膜面平行排列的膠原纖維,這使角膜呈現各向異性力學特征的同時,主要承受周向拉力,而布里淵與聲輻射力顯微鏡檢測得到的是角膜的徑向彈性模量,不能反映角膜沿周向的力學性能。本文利用單軸與雙軸拉伸這兩種常用的角膜力學性能檢測手段獲得了擴張角膜整體與中央的材料力學性能,提示模型組中經過膠原酶降解的中央角膜的彈性模量明顯低于角膜整體,但中央和整體角膜的各向異性與粘彈性則無顯著差異。

角膜基質層約占整個角膜厚度的90%,多由250~500層膠原纖維板層堆疊交織而成。膠原纖維的性質、排列分布和相互作用決定了角膜呈非線性、各向異性和粘彈性等特性[33-34]。有研究表明角膜的不同部位表現出各向異性的特征。Elsheikh等通過分析人和豬角膜沿鼻-顳方向、上-下方向和與其成45°方向上條帶的相對剛度發現,上-下方向角膜條帶的力學性能高于鼻-顳方向[1, 35-36]。對飛秒激光小切口角膜基質透鏡取出術(femtosecond laser small incision lenticule extraction,SMILE)術后取出的角膜透鏡沿鼻-顳與上-下方向進行單軸拉伸發現,無論在低應變還是高應變區,角膜組織均表現為上-下方向的彈性模量較高[3, 37]。本研究結果與上述文獻一致,在不同應變下正常兔角膜組織上-下方向的彈性模量高于鼻-顳方向;而膠原酶處理后不同應變下局部角膜不同方向的彈性模量均低于整體角膜,其各向異性也與對照組角膜一致,均表現為上-下方向彈性模量高于鼻-顳方向。提示膠原酶處理角膜雖然使角膜彈性模量降低,但并未改變其各向異性的力學特性。

角膜作為經典的生物軟組織,在具有彈性的同時,也表現出粘性,在恒定應力下,角膜的形變逐漸增加。粘彈性在維持角膜正常的生理功能中起到重要的作用。Edmund[11]發現圓錐角膜的瞬時響應與穩態響應均低于正常角膜。本研究發現角膜在經過膠原酶處理發生擴張后平衡模量與瞬時模量均顯著下降,蠕變率和整體變形率顯著增加,表明角膜結構穩定性降低,抵抗變形能力減小,與上述文獻結果一致。本文還發現模型組中央角膜的粘彈性參數與整體角膜相比差異無統計學意義。有研究者采用應力松弛方法(粘彈性材料,應變保持恒定時,應力逐漸減小)研究了角膜擴張動物模型的粘彈性特性,發現模型組的松弛模量降低,角膜抵抗變形能力下降[18]。由于正常情況下眼內壓基本恒定,因此,采用蠕變來衡量角膜長期抵抗變形的能力更具有實際意義。

本文在雙軸拉伸與單軸拉伸蠕變實驗中均測量了角膜在3%應變下的彈性模量,與雙軸拉伸相比,單軸拉伸所得到的彈性模量數值偏小。原因是本文計算雙軸拉伸角膜彈性模量時用的仍然是單軸拉伸時的公式,沒有考慮垂直方向的拉伸應力會產生橫向收縮效應的問題,因此所得彈性模量相對較高。

本研究也存在一些局限性。首先,我們對擴張角膜力學性能的研究是在離體條件下進行的,拉伸時角膜的生理曲率被破壞,不能完全反映角膜真實狀態下的受力狀態。其次,膠原酶處理后角膜局部變薄,而通過實驗數據計算時,采用在體檢測得到的角膜中央厚度作為角膜整體厚度,這會使本文通過拉伸實驗所給出的整體角膜彈性模量高于真實值。同時,由于雙軸拉伸的夾具之間構成的正方形邊長固定,導致在進行模型組角膜整體拉伸時,所包含的正常角膜組織減少,因此,真實情況模型組整體與中央角膜彈性模量之間的差異可能更加顯著,中央組織彈性模量可能相對更低。其次,我們使用膠原酶處理建立了兔角膜擴張模型,這與臨床擴張性角膜疾病的發病機制不一定相同,其力學性能可能會存在一些差異。

綜上所述,膠原酶處理引起兔角膜擴張后1月,角膜的各向異性未發生變化,但粘彈性發生了顯著變化,尤其是在角膜中央6 mm直徑內的膠原酶浸潤區域,提示角膜擴張后不僅角膜整體抵抗變形能力減弱,在眼內壓作用下更容易發生變形,而且在局部更加明顯。本研究探索了膠原酶誘發的角膜擴張不同區域角膜的力學特性,可以使我們更好地了解角膜擴張性疾病發展過程中角膜力學性能的變化特點,為圓錐角膜等疾病的診斷和治療(如角膜膠原交聯術)提供指導。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:魏俊超負責數據收集、分析和論文寫作;陳鵬、韓鵬飛、劉曉娜、侯杰及武策負責數據收集;宋婕、李曉娜、陳維毅負責實驗設計和論文修改。

倫理聲明:本研究通過了太原理工大學生物與醫學倫理委員會的審批(批文編號:TYUT-202106064)。