引用本文: 羅忠純, 劉凱, 宋春林, 鐘浪, 蔣俊威. 鎖定鋼板外置和外支架固定治療開放性脛骨骨折的臨床療效比較. 華西醫學, 2015, 30(7): 1213-1216. doi: 10.7507/1002-0179.20150350 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

外固定可用于治療開放性骨折[1-3]、骨不愈[1-4]、感染[2],傳統的外支架具有價格便宜、易于應用、部分可再次使用等優點,但是其體積通常較大,給患者生活帶來很多不便,如睡覺、衣著、健側肢體行走等方面的不便,也存在延遲愈合等不足。鋼板外置可用于治療開放性骨折、骨不愈、感染[5-6],且護理方便[7],但是其應用仍存在爭議。由于之前的研究使用鋼板設計存在一定的缺陷,如Ramotowski等[3]研究使用的Zespol鋼板(波蘭Mikromed公司)、Marti等[1]、Kerkhoffs等[2]研究使用的動力加壓鋼板(美國Synthes公司),其術后較差的療效使得鋼板外置存在爭議。鎖定鋼板是一種螺釘角度固定裝置,鋼板的固定不依靠骨摩擦力來實現連接,而是完全依靠鋼板自身的交鎖結構來實現,穩定性較動力加壓鋼板更佳,理論上更適合外置。本研究旨在比較兩者療效有無差別。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2010年9月-2012年12月脛骨開放性骨折行手術治療的患者56例。開放性骨折根據Gustilo分型[8]。納入標準為Gustilo Ⅱ型脛骨開放性骨折(傷口在1 cm以上,軟組織損傷不廣泛,皮膚無剝脫性皮瓣或撕裂傷),排除骨質疏松性骨折、合并腦外傷、年齡>65歲、無骨感染或創面感染。采用簡單隨機化分組(擲硬幣)隨機分配患者使用外支架或行鎖定鋼板外置。鋼板外置組22例,其中男10例,女12例;年齡18~58歲,平均(32.8±5.2)歲;致傷原因:車禍傷19例,高處墜落傷1例,重物砸傷2例;合并同側股骨干骨折2例,脛骨平臺骨折3例,胸腹部損傷2例,均為閉合損傷。外支架組34例,其中男15例,女19例;年齡19~62歲,平均(35.8±6.2)歲;致傷原因:車禍傷26例,高處墜落傷7例,重物砸傷1例;合并同側股骨干骨折4例,腦挫傷1例,均為閉合損傷。兩組患者性別、年齡、致傷原因差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經倫理委員會批準。患者均知情同意。

1.2 手術方法及術后處理

對于開放性骨質,均行徹底清創。鋼板外置組:患者仰臥于透視手術臺上,上止血帶后徹底清創沖洗。上鎖定鋼板外置前必須仍脛骨解剖復位,常常需要有限切開復位,克氏針暫固定,對碟形骨折塊也需克氏針固定,盡可能保留骨折端血供和減少碎骨塊附著軟組織損傷。在C臂透視下確認骨折對位對線良好,并維持復位,根據個性化原則,選擇合適的鎖定鋼板。C臂透視下確認鋼板位置正確后,在骨折遠近端依次上鎖定螺釘,鋼板距離皮膚1 cm,每枚螺釘盡可能過雙側皮質,以確保每枚螺釘“工作長度”最長。完成外固定后修復軟組織皮膚創面,盡可能一期閉合。外支架固定組:選擇相應的外固定支架,按其螺釘孔間距確定進針點,遠近斷端各上2枚外固定螺釘,調整外固定支架并鎖緊。對有軟組織缺損患者,采用延期縫合、轉移皮瓣或術后擇期植皮覆蓋創面。

術后傷口包扎、冰敷,麻醉清醒后即行踝關節活動、股四頭肌等長收縮鍛煉,每天以生理鹽水清洗釘道1~2次。切口愈合后扶雙拐下地,不負重,出現骨痂后逐漸負重。

1.3 評價標準

根據臨床觀察,結合X線片,按Johner-Wruhs評分標準[8],評價骨折愈合、并發癥發生情況作為判斷臨床療效的標準。骨折愈合時間超過3個月為延遲愈合。

1.4 統計學方法

應用SPSS 16.0軟件進行統計學處理。通過Kolmogorov-Smirnova檢驗判斷連續變量是否呈正態分布,正態分布的連續變量組間比較采用t檢驗,非正態分布的連續變量組間比較采用Mann-Whitney秩和檢驗;分類變量組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準雙側α=0.05。

2 結果

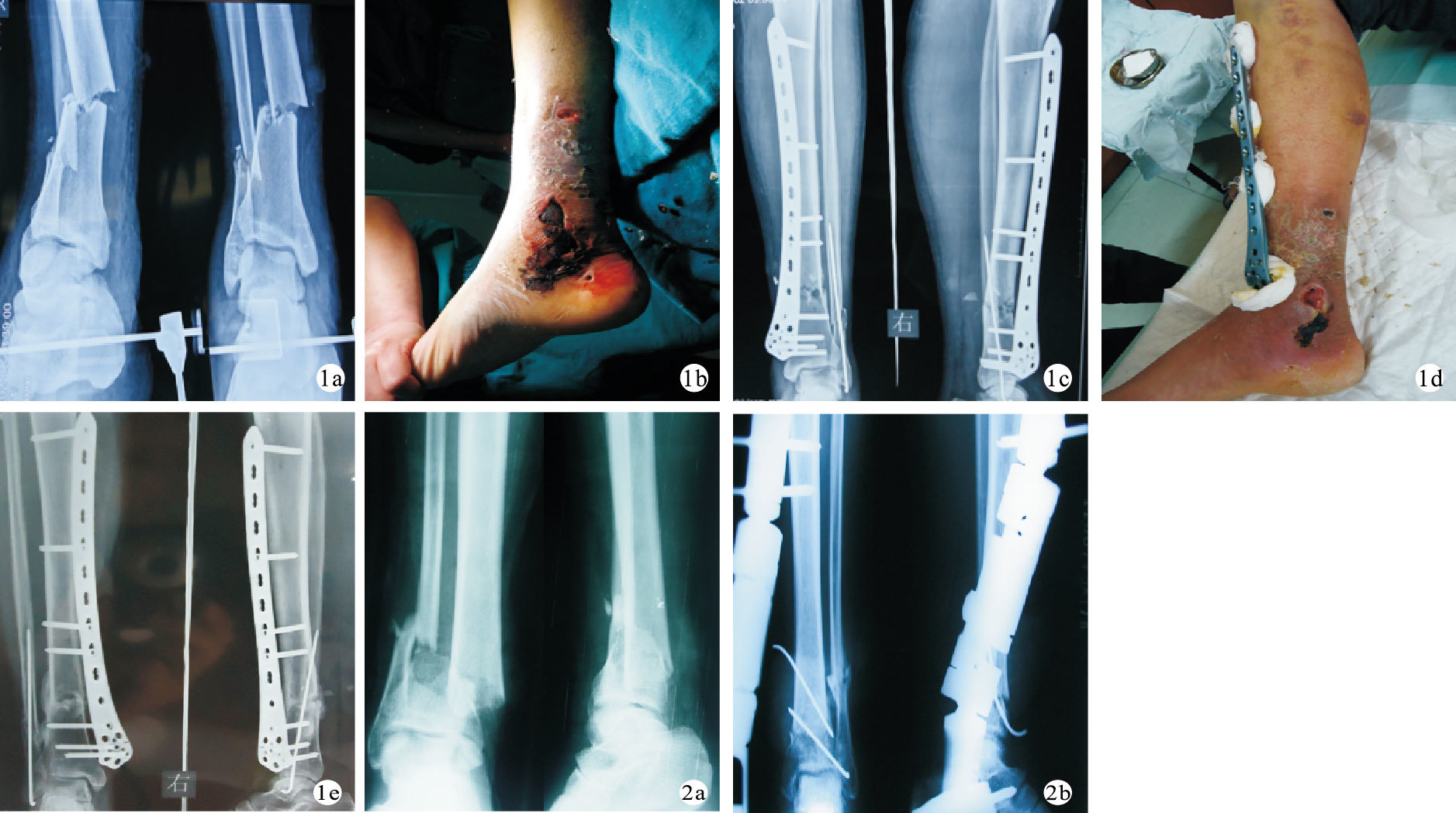

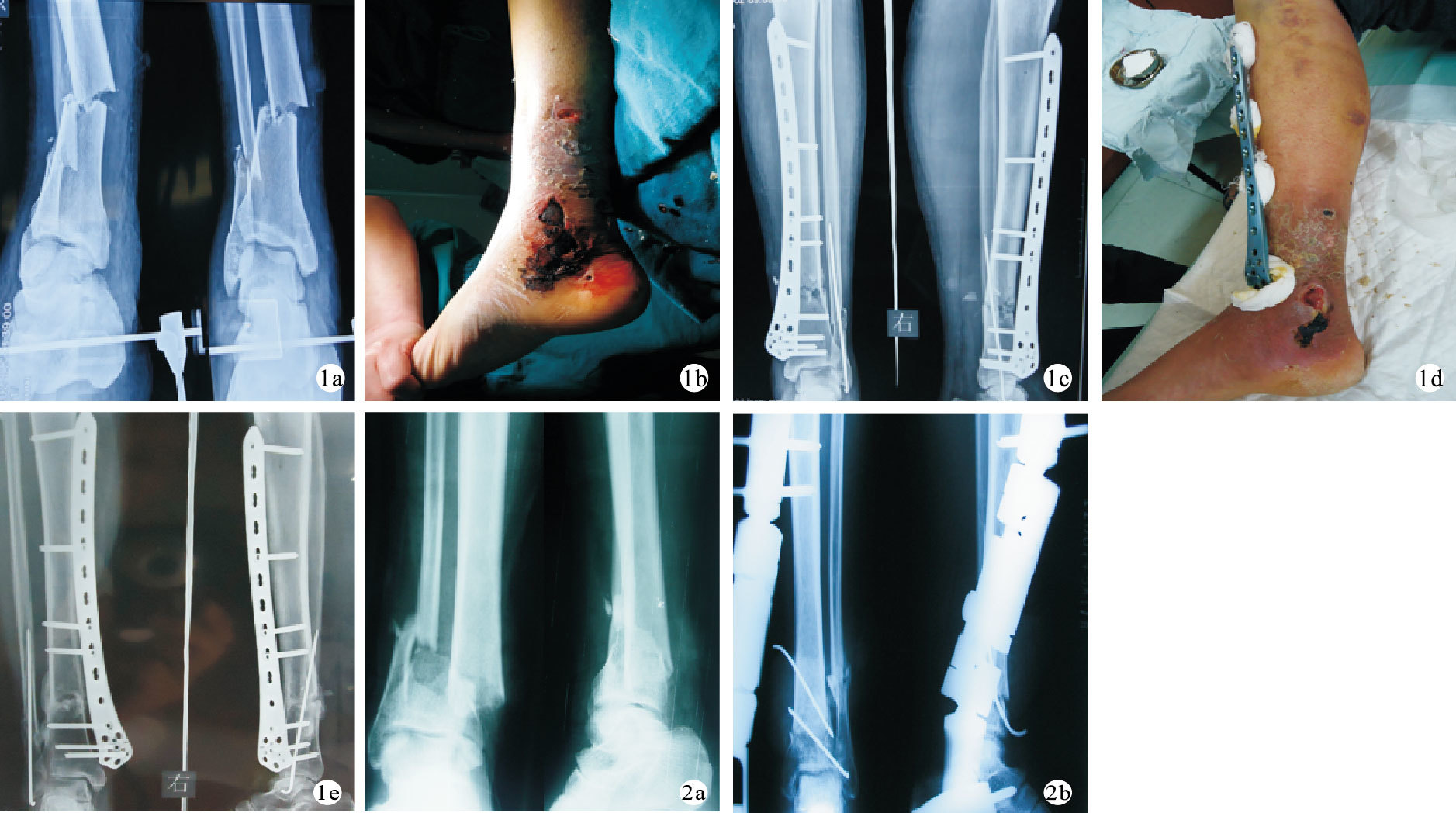

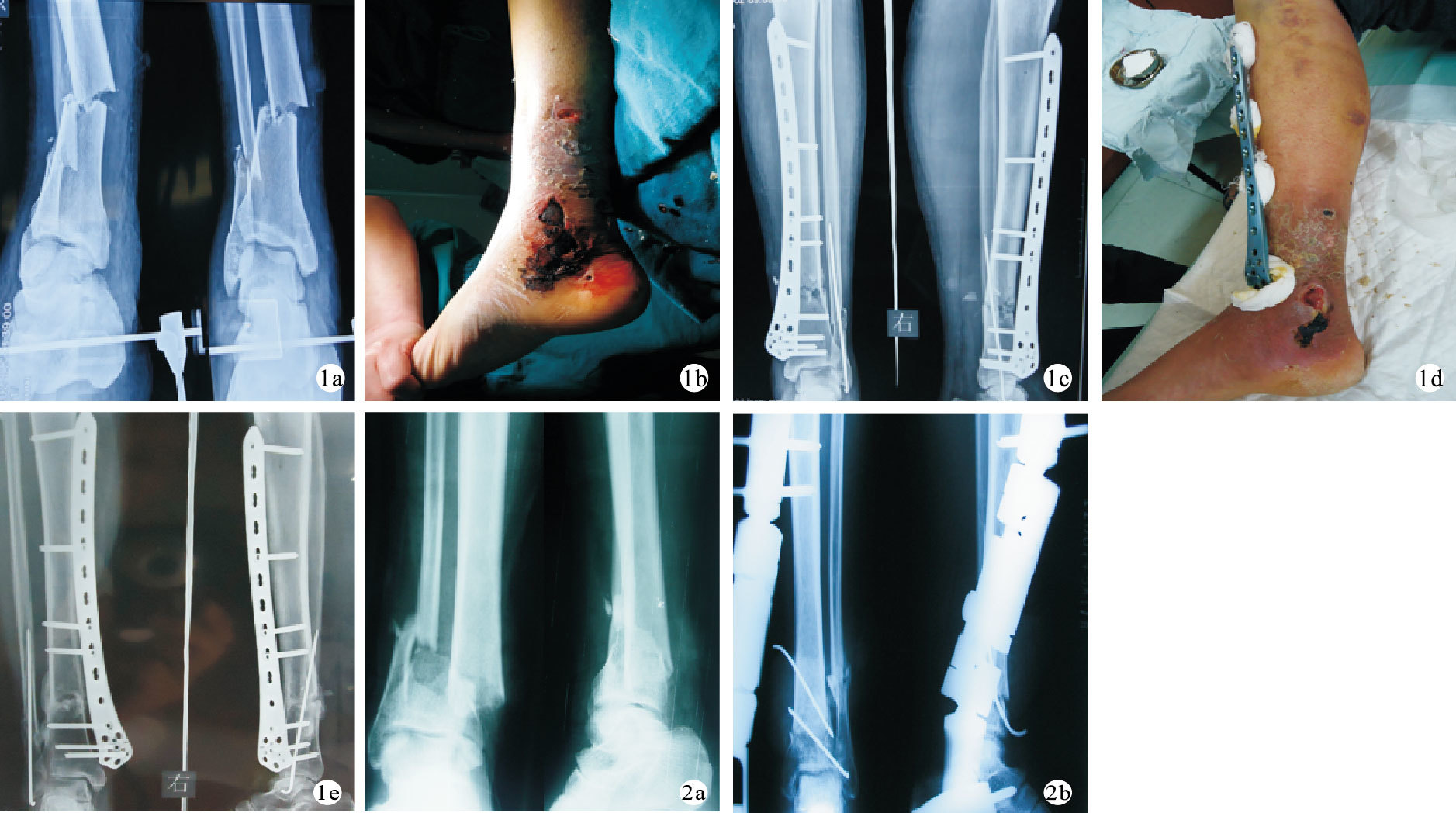

56例患者術后均獲得隨訪,隨訪時間10個月~3年,平均1.5年。出院時兩組患者切口均一期閉合,術后早期及末次隨訪創面均未出現感染。鋼板外置組骨折均獲得愈合(圖 1),愈合時間為8~28周,平均11周;無畸形愈合及骨不愈,1例延遲愈合。外支架固定組骨折愈合時間為9~42周,平均14周(圖 2);4例延遲愈合,無骨不愈。兩組間愈合時間差異有統計學意義(t=2.740,P=0.008)。鋼板外置組出現3例(13.6%)釘道感染,外支架組出現11例(32.4%)釘道感染,差異無統計學意義(χ2=2.496,P=0.114)。鋼板外置組優良率為82.0%(18/22),外支架組優良率79.4%(27/34),兩組間差異無統計學意義(χ2=0.015,P=0.902)。

圖1

右脛腓骨遠端開放骨折患者鎖定鋼板外置手術前后圖像 41歲男性患者,車禍致右脛腓骨遠端開放骨折 1a. 術前右下肢正側位X線片,可見右脛腓骨下段骨折 1b. 術前右下肢彩色像,可見踝部軟組織廣泛挫傷腫脹,內踝后皮膚壞死焦痂形成 1c. 傷后7 d行脛骨有限切開復位鎖定板外固定,腓骨克氏針內固定,術后右下肢正側位X線片 1d. 術后1個月右下肢彩色像,可見創面愈合尚可 1e. 術后4個月右下肢X線片,可見骨折愈合? ?圖 2左脛腓骨遠端開放骨折患者上外支架手術前后X線片 37歲男性患者,車禍致左脛腓骨遠端開放骨折 2a. 術前左下肢正側位X線片 2b. 術后4個月左下肢正側位X線片,可見骨折愈合

圖1

右脛腓骨遠端開放骨折患者鎖定鋼板外置手術前后圖像 41歲男性患者,車禍致右脛腓骨遠端開放骨折 1a. 術前右下肢正側位X線片,可見右脛腓骨下段骨折 1b. 術前右下肢彩色像,可見踝部軟組織廣泛挫傷腫脹,內踝后皮膚壞死焦痂形成 1c. 傷后7 d行脛骨有限切開復位鎖定板外固定,腓骨克氏針內固定,術后右下肢正側位X線片 1d. 術后1個月右下肢彩色像,可見創面愈合尚可 1e. 術后4個月右下肢X線片,可見骨折愈合? ?圖 2左脛腓骨遠端開放骨折患者上外支架手術前后X線片 37歲男性患者,車禍致左脛腓骨遠端開放骨折 2a. 術前左下肢正側位X線片 2b. 術后4個月左下肢正側位X線片,可見骨折愈合

3 討論

治療開放性骨折安置內固定物術后感染風險較大,應用傳統外支架則可避免該風險,但是傳統的外支架仍存在骨不愈發生率高等缺點。AO學會早前就提出類似鋼板外置的理念[9],但其臨床療效仍具爭議。

Epari等[10]指出穩定的固定有利于骨痂的生長。鎖定鋼板外置理論上固定更穩定[11]。本研究結果表明,鋼板外置組骨愈合時間更快。有研究指出鋼板外置骨不愈發生率為5%~17%[1-4],而傳統外固定支架骨不愈發生率高達20%[12]。本研究尚無骨不愈發生,鋼板外置組1例骨延遲愈合,外支架組4例延遲愈合。無骨不愈原因可能為本研究開放性骨折為Gustilo Ⅱ型,未納入Gustilo Ⅲ型分析,骨折及軟組織損傷尚不嚴重。且有研究指出鋼板外置時如骨折間隙為10 mm,則抗壓剛度則降低至112 N/mm[11],而本研究手術時骨折均行解剖復位,增加力學穩定性降低了骨不愈發生的可能。另外,鎖定鋼板外置改變了以往內置模式,使接骨板與骨面壓力降至最低,保護了骨及骨膜的血運,利于骨折愈合[13]。本研究鋼板外置組發生的1例延遲愈合,為脛骨遠端陳舊性開放骨折,一期行支架外固定骨不愈,二期改鎖定鋼板外置同時植骨,術中取自體髂骨植骨,但取髂骨量偏少,此為造成延遲愈合原因之一,而開放骨折造成斷端血供破壞是另一原因。另外,本研究結果為鋼板外置組術后感染發生率與外支架組無明顯差異,表明鎖定鋼板外置并不增加術后并發癥的發生,與謝志堅等[6]的研究結果類似。對于Gustilo Ⅲ型骨折,因可能涉及行皮膚軟組織修復,傷口換藥處理,不建議使用鎖定鋼板外置固定。

鎖定鋼板外置術中注意事項:① 鋼板外置需要先鉆孔,螺釘按照設定的方向置入,而鋼板在骨上是處于“懸浮”狀態。在置入鋼板的過程中,鋼板和骨折塊都可相對獨立地活動,使得在置入螺釘時較小的移位到骨折塊平面時偏差較大。② 在置入1枚螺釘時,鋼板的移動限制在1個平面的旋轉,一旦2或3枚螺釘置入后,改變鋼板的位置則不可能。這是與其他傳統的外支架不同的地方,鎖定螺釘釘道具有單軸特性,這減少了鋼板位置不佳的代償能力,使得在置入第1枚鎖定螺釘前必須行骨折解剖復位。在調整位置的過程中如有必要,則需放棄之前鉆的孔。一般地,先固定鋼板兩端螺釘,以確定鋼板中央鎖定孔能正對骨干。③ 鋼板下的空間較小,如需較多軟組織覆蓋則變得困難。鋼板距皮膚至少1.5 cm,即能伸入1根手指,以防軟組織重者壓迫皮膚,也利于術后更換敷料。④ 傳統的外支架固定可通過連桿加強固定強度,而鋼板外置則無法做到。因此,在行鎖定鋼板外置時應通過減少鋼板與皮膚的空間來減少力臂、增加總的螺釘數量、放置螺釘接近骨折斷端、加大每個螺釘組之間的距離,從而增加固定強度[14-16]。另外,決定鋼板與皮膚之間的空間時應權衡固定強度和軟組織覆蓋的空間是否足夠。⑤ 為增強穩定性,盡可能使用4.8 mm鎖定鋼板,即用可選用股骨鎖定鋼板固定脛骨。股骨與脛骨形態不同,針對脛骨骨折的不同部位,個性化選擇遠近不同的鎖定鋼板。需注意的是,在治療肱骨或股骨等部位時,由于螺釘長度有限,有時螺釘不能行雙皮質置入,此時,應盡可能選擇更多的單皮質螺釘。在使用時需牢記,單皮質螺釘的固定強度低于雙皮質螺釘的一半[15-16],因此螺釘的數量不應簡單的翻倍增加。

綜上所述,鎖定鋼板外置治療開放性脛骨骨折較外支架固定骨折愈合更快,且不增加術后并發癥的發生。本研究因樣本量較小及研究者對鎖定鋼板外置的經驗不足的限制,僅為后期大樣本、高質量臨床試驗的前期準備,鎖定鋼板外置的臨床療效需在后續研究中進行進一步觀察。

外固定可用于治療開放性骨折[1-3]、骨不愈[1-4]、感染[2],傳統的外支架具有價格便宜、易于應用、部分可再次使用等優點,但是其體積通常較大,給患者生活帶來很多不便,如睡覺、衣著、健側肢體行走等方面的不便,也存在延遲愈合等不足。鋼板外置可用于治療開放性骨折、骨不愈、感染[5-6],且護理方便[7],但是其應用仍存在爭議。由于之前的研究使用鋼板設計存在一定的缺陷,如Ramotowski等[3]研究使用的Zespol鋼板(波蘭Mikromed公司)、Marti等[1]、Kerkhoffs等[2]研究使用的動力加壓鋼板(美國Synthes公司),其術后較差的療效使得鋼板外置存在爭議。鎖定鋼板是一種螺釘角度固定裝置,鋼板的固定不依靠骨摩擦力來實現連接,而是完全依靠鋼板自身的交鎖結構來實現,穩定性較動力加壓鋼板更佳,理論上更適合外置。本研究旨在比較兩者療效有無差別。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2010年9月-2012年12月脛骨開放性骨折行手術治療的患者56例。開放性骨折根據Gustilo分型[8]。納入標準為Gustilo Ⅱ型脛骨開放性骨折(傷口在1 cm以上,軟組織損傷不廣泛,皮膚無剝脫性皮瓣或撕裂傷),排除骨質疏松性骨折、合并腦外傷、年齡>65歲、無骨感染或創面感染。采用簡單隨機化分組(擲硬幣)隨機分配患者使用外支架或行鎖定鋼板外置。鋼板外置組22例,其中男10例,女12例;年齡18~58歲,平均(32.8±5.2)歲;致傷原因:車禍傷19例,高處墜落傷1例,重物砸傷2例;合并同側股骨干骨折2例,脛骨平臺骨折3例,胸腹部損傷2例,均為閉合損傷。外支架組34例,其中男15例,女19例;年齡19~62歲,平均(35.8±6.2)歲;致傷原因:車禍傷26例,高處墜落傷7例,重物砸傷1例;合并同側股骨干骨折4例,腦挫傷1例,均為閉合損傷。兩組患者性別、年齡、致傷原因差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經倫理委員會批準。患者均知情同意。

1.2 手術方法及術后處理

對于開放性骨質,均行徹底清創。鋼板外置組:患者仰臥于透視手術臺上,上止血帶后徹底清創沖洗。上鎖定鋼板外置前必須仍脛骨解剖復位,常常需要有限切開復位,克氏針暫固定,對碟形骨折塊也需克氏針固定,盡可能保留骨折端血供和減少碎骨塊附著軟組織損傷。在C臂透視下確認骨折對位對線良好,并維持復位,根據個性化原則,選擇合適的鎖定鋼板。C臂透視下確認鋼板位置正確后,在骨折遠近端依次上鎖定螺釘,鋼板距離皮膚1 cm,每枚螺釘盡可能過雙側皮質,以確保每枚螺釘“工作長度”最長。完成外固定后修復軟組織皮膚創面,盡可能一期閉合。外支架固定組:選擇相應的外固定支架,按其螺釘孔間距確定進針點,遠近斷端各上2枚外固定螺釘,調整外固定支架并鎖緊。對有軟組織缺損患者,采用延期縫合、轉移皮瓣或術后擇期植皮覆蓋創面。

術后傷口包扎、冰敷,麻醉清醒后即行踝關節活動、股四頭肌等長收縮鍛煉,每天以生理鹽水清洗釘道1~2次。切口愈合后扶雙拐下地,不負重,出現骨痂后逐漸負重。

1.3 評價標準

根據臨床觀察,結合X線片,按Johner-Wruhs評分標準[8],評價骨折愈合、并發癥發生情況作為判斷臨床療效的標準。骨折愈合時間超過3個月為延遲愈合。

1.4 統計學方法

應用SPSS 16.0軟件進行統計學處理。通過Kolmogorov-Smirnova檢驗判斷連續變量是否呈正態分布,正態分布的連續變量組間比較采用t檢驗,非正態分布的連續變量組間比較采用Mann-Whitney秩和檢驗;分類變量組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準雙側α=0.05。

2 結果

56例患者術后均獲得隨訪,隨訪時間10個月~3年,平均1.5年。出院時兩組患者切口均一期閉合,術后早期及末次隨訪創面均未出現感染。鋼板外置組骨折均獲得愈合(圖 1),愈合時間為8~28周,平均11周;無畸形愈合及骨不愈,1例延遲愈合。外支架固定組骨折愈合時間為9~42周,平均14周(圖 2);4例延遲愈合,無骨不愈。兩組間愈合時間差異有統計學意義(t=2.740,P=0.008)。鋼板外置組出現3例(13.6%)釘道感染,外支架組出現11例(32.4%)釘道感染,差異無統計學意義(χ2=2.496,P=0.114)。鋼板外置組優良率為82.0%(18/22),外支架組優良率79.4%(27/34),兩組間差異無統計學意義(χ2=0.015,P=0.902)。

圖1

右脛腓骨遠端開放骨折患者鎖定鋼板外置手術前后圖像 41歲男性患者,車禍致右脛腓骨遠端開放骨折 1a. 術前右下肢正側位X線片,可見右脛腓骨下段骨折 1b. 術前右下肢彩色像,可見踝部軟組織廣泛挫傷腫脹,內踝后皮膚壞死焦痂形成 1c. 傷后7 d行脛骨有限切開復位鎖定板外固定,腓骨克氏針內固定,術后右下肢正側位X線片 1d. 術后1個月右下肢彩色像,可見創面愈合尚可 1e. 術后4個月右下肢X線片,可見骨折愈合? ?圖 2左脛腓骨遠端開放骨折患者上外支架手術前后X線片 37歲男性患者,車禍致左脛腓骨遠端開放骨折 2a. 術前左下肢正側位X線片 2b. 術后4個月左下肢正側位X線片,可見骨折愈合

圖1

右脛腓骨遠端開放骨折患者鎖定鋼板外置手術前后圖像 41歲男性患者,車禍致右脛腓骨遠端開放骨折 1a. 術前右下肢正側位X線片,可見右脛腓骨下段骨折 1b. 術前右下肢彩色像,可見踝部軟組織廣泛挫傷腫脹,內踝后皮膚壞死焦痂形成 1c. 傷后7 d行脛骨有限切開復位鎖定板外固定,腓骨克氏針內固定,術后右下肢正側位X線片 1d. 術后1個月右下肢彩色像,可見創面愈合尚可 1e. 術后4個月右下肢X線片,可見骨折愈合? ?圖 2左脛腓骨遠端開放骨折患者上外支架手術前后X線片 37歲男性患者,車禍致左脛腓骨遠端開放骨折 2a. 術前左下肢正側位X線片 2b. 術后4個月左下肢正側位X線片,可見骨折愈合

3 討論

治療開放性骨折安置內固定物術后感染風險較大,應用傳統外支架則可避免該風險,但是傳統的外支架仍存在骨不愈發生率高等缺點。AO學會早前就提出類似鋼板外置的理念[9],但其臨床療效仍具爭議。

Epari等[10]指出穩定的固定有利于骨痂的生長。鎖定鋼板外置理論上固定更穩定[11]。本研究結果表明,鋼板外置組骨愈合時間更快。有研究指出鋼板外置骨不愈發生率為5%~17%[1-4],而傳統外固定支架骨不愈發生率高達20%[12]。本研究尚無骨不愈發生,鋼板外置組1例骨延遲愈合,外支架組4例延遲愈合。無骨不愈原因可能為本研究開放性骨折為Gustilo Ⅱ型,未納入Gustilo Ⅲ型分析,骨折及軟組織損傷尚不嚴重。且有研究指出鋼板外置時如骨折間隙為10 mm,則抗壓剛度則降低至112 N/mm[11],而本研究手術時骨折均行解剖復位,增加力學穩定性降低了骨不愈發生的可能。另外,鎖定鋼板外置改變了以往內置模式,使接骨板與骨面壓力降至最低,保護了骨及骨膜的血運,利于骨折愈合[13]。本研究鋼板外置組發生的1例延遲愈合,為脛骨遠端陳舊性開放骨折,一期行支架外固定骨不愈,二期改鎖定鋼板外置同時植骨,術中取自體髂骨植骨,但取髂骨量偏少,此為造成延遲愈合原因之一,而開放骨折造成斷端血供破壞是另一原因。另外,本研究結果為鋼板外置組術后感染發生率與外支架組無明顯差異,表明鎖定鋼板外置并不增加術后并發癥的發生,與謝志堅等[6]的研究結果類似。對于Gustilo Ⅲ型骨折,因可能涉及行皮膚軟組織修復,傷口換藥處理,不建議使用鎖定鋼板外置固定。

鎖定鋼板外置術中注意事項:① 鋼板外置需要先鉆孔,螺釘按照設定的方向置入,而鋼板在骨上是處于“懸浮”狀態。在置入鋼板的過程中,鋼板和骨折塊都可相對獨立地活動,使得在置入螺釘時較小的移位到骨折塊平面時偏差較大。② 在置入1枚螺釘時,鋼板的移動限制在1個平面的旋轉,一旦2或3枚螺釘置入后,改變鋼板的位置則不可能。這是與其他傳統的外支架不同的地方,鎖定螺釘釘道具有單軸特性,這減少了鋼板位置不佳的代償能力,使得在置入第1枚鎖定螺釘前必須行骨折解剖復位。在調整位置的過程中如有必要,則需放棄之前鉆的孔。一般地,先固定鋼板兩端螺釘,以確定鋼板中央鎖定孔能正對骨干。③ 鋼板下的空間較小,如需較多軟組織覆蓋則變得困難。鋼板距皮膚至少1.5 cm,即能伸入1根手指,以防軟組織重者壓迫皮膚,也利于術后更換敷料。④ 傳統的外支架固定可通過連桿加強固定強度,而鋼板外置則無法做到。因此,在行鎖定鋼板外置時應通過減少鋼板與皮膚的空間來減少力臂、增加總的螺釘數量、放置螺釘接近骨折斷端、加大每個螺釘組之間的距離,從而增加固定強度[14-16]。另外,決定鋼板與皮膚之間的空間時應權衡固定強度和軟組織覆蓋的空間是否足夠。⑤ 為增強穩定性,盡可能使用4.8 mm鎖定鋼板,即用可選用股骨鎖定鋼板固定脛骨。股骨與脛骨形態不同,針對脛骨骨折的不同部位,個性化選擇遠近不同的鎖定鋼板。需注意的是,在治療肱骨或股骨等部位時,由于螺釘長度有限,有時螺釘不能行雙皮質置入,此時,應盡可能選擇更多的單皮質螺釘。在使用時需牢記,單皮質螺釘的固定強度低于雙皮質螺釘的一半[15-16],因此螺釘的數量不應簡單的翻倍增加。

綜上所述,鎖定鋼板外置治療開放性脛骨骨折較外支架固定骨折愈合更快,且不增加術后并發癥的發生。本研究因樣本量較小及研究者對鎖定鋼板外置的經驗不足的限制,僅為后期大樣本、高質量臨床試驗的前期準備,鎖定鋼板外置的臨床療效需在后續研究中進行進一步觀察。