引用本文: 孟祥玉, 吐爾洪江·阿布都熱西提, 謝江, 田慧中. Wiltse入路與傳統后正中入路治療胸腰椎骨折的對比研究. 華西醫學, 2015, 30(8): 1426-1429. doi: 10.7507/1002-0179.20150411 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

胸腰椎骨折手術治療的目的是充分椎管減壓、矯正脊柱畸形及重建脊柱穩定性,應根據骨折類型、節段、致傷力方向、患者特點及術者經驗與條件等選擇合適的手術入路。后路開放復位和短節段固定融合術是目前治療最常用術式。但該術式顯露時需對椎旁肌進行大范圍剝離,加上持續牽拉壓迫造成肌肉缺血及支配椎旁肌的神經損傷,引發患者術后腰痛和肌肉萎縮[1-2]。近年,經Wiltse入路治療胸腰椎骨折得到開展且療效滿意[3-5]。本研究回顧性分析2011年1月-2013年1月經Wiltse入路治療的單節段胸腰椎骨折35列,并與同期經后正中入路治療的41例患者進行比較,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入標準:椎管占位<椎管矢狀徑1/2,無神經癥狀、無需椎管探查減壓的單節段椎體骨折。排除標準:胸腰段多節段骨折,胸腰段跳躍性骨折,伴有三柱損傷的胸腰椎骨折,單純后路撐開無法復位滿意的骨折或需行后路減壓的骨折,有神經損傷表現的胸腰段骨折。Wiltse入路組(A組)35例,男27例,女8例;年齡19~51歲,平均39.7歲;致傷原因:交通事故傷17例,高處墜落傷11例,重物壓砸傷7例;受傷節段:胸8骨折1例,胸9骨折2例,胸10骨折2例,胸11骨折3例,胸12骨折12例,腰1骨折10例,腰2骨折4例,腰3骨折1例;骨折AO分型:A1型壓縮型骨折17例,A2型劈裂骨折3例,A3型爆裂型骨折15例。傳統后正中入路組(B組)41例,男30例,女11例;年齡20~52歲,平均41.6歲;致傷原因:交通事故傷25例,高處墜落傷10例,重物壓砸傷6例;受傷節段:胸7骨折1例,胸8骨折2例,胸9骨折1例,胸10骨折2例,胸11骨折5例,胸12骨折11例,腰1骨折13例,腰2骨折5例,腰3骨折1例;骨折AO分型:A1型壓縮型骨折16例,A2型劈裂骨折4例,A3型爆裂型骨折21例。兩組患者受傷至手術時間3~16 d,平均6.7 d。兩組患者年齡、性別、骨折節段及分型差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 手術方法

1.2.1 Wiltse入路

患者于全身麻醉下取俯臥位,腹部懸空,以傷椎棘突為中心行后正中皮膚切口,達腰背筋膜后,于棘突根部切開腰背筋膜,手指觸摸鈍性分離最長肌與多裂肌間隙,用電凝剝離顯露兩側上關節突外側緣及橫突根部,采用Weinstein定位法,腰椎取橫突水平中線與所連接上關節突外緣垂線交點為進針點,胸椎取小關節突下緣與小關節中線交點外側3 mm為進針點。在傷椎及鄰近的上、下1個椎體分別植入椎弓根螺釘,傷椎使用萬向螺釘而鄰椎使用單向釘,C臂透視確認螺釘位置良好。將連接棒預彎后先鎖定傷椎螺釘,撐開壓縮較重一側的螺釘(頭側或尾側),臨時鎖緊,再撐開鎖定壓縮較輕一側的螺釘,最后將壓縮較重的一側螺釘二次撐開最終鎖定,有效恢復椎體高度。根據出血情況放置或不放置引流管。

1.2.2 傳統后正中入路

患者于全身麻醉下取俯臥位,腹部懸空,以傷椎棘突為中心行后正中皮膚切口,切斷多裂肌在棘突的起點,骨膜下剝離多裂肌至關節突和橫突水平,采用上關節突外緣與橫突基底部中點為進針點,胸椎取小關節突下緣與小關節中線交點外側3 mm為進針點。置入椎弓根螺釘,置入固定棒,復位固定。去除傷椎一側上下關節突關節囊及椎板皮質,植入自體骨粒及異體骨,放置引流管。

1.3 術后處理

術前半小時及術后預防性使用抗生素各1次。術后臥床休息,24~48 h后待引流量<20 mL/24 h拔除引流管。術后3~5 d支具保護下下地適當活動,支具保護6~8周,術后定期拍射X線片隨診。

1.4 臨床觀察指標

1.4.1 圍手術期參數

比較兩組切口長度、手術時間、術中出血量、術后引流量和并發癥發生情況。

1.4.2 影像學指標

觀察兩組術前、術后、內固定取出前和末次隨訪時傷椎前緣高度、后凸Cobb角。

1.5 統計學方法

采用SPSS 17.0軟件進行統計處理。計量資料以均數±標準差表示,影像學指標比較用重復測量方差分析,圍手術期指標組間比較用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 圍手術期指標

A組手術時間、術中出血量及術后引流量明顯少于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

2.2 影像學指標

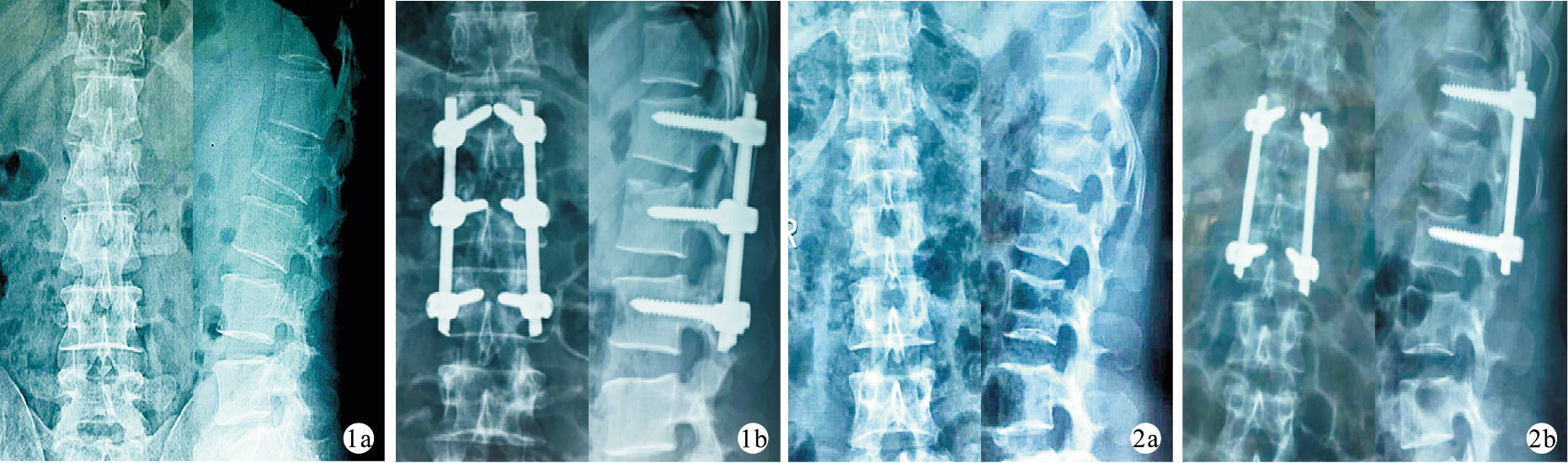

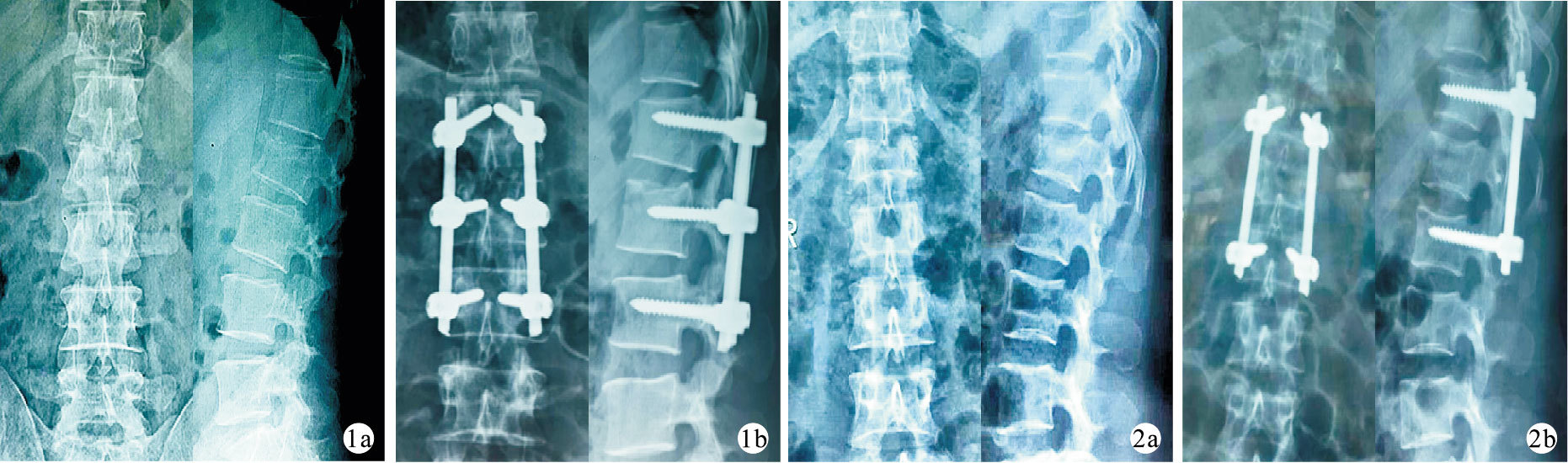

兩組術前與術后影像學比較傷椎前緣高度、后凸Cobb角差異均有統計學意義(P<0.05)。術前、術后、內固定取出前及末次隨訪時兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者后凸Cobb角術后與內固定取出前及末次隨訪時比較均差異有統計學意義(P<0.05),但內固定取出前與末次隨訪時比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2,圖 1、2。

圖1

經Wiltse入路行腰2椎體骨折復位內固定手術前后X線片 42歲男性,高處墜落傷,傷后5 d全身麻醉下經Wiltse入路行腰 2椎體骨折復位內固定術 1a. 腰2椎體壓縮性骨折術前正側位片 1b. 術后1周正側位片? ?圖 2經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定手術前后X線片 37歲男性,交通事故傷,傷后6 d全身麻醉下經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定術 2a. 腰1椎體壓縮性骨折術前正側位片 2b. 術后1周正側位片

圖1

經Wiltse入路行腰2椎體骨折復位內固定手術前后X線片 42歲男性,高處墜落傷,傷后5 d全身麻醉下經Wiltse入路行腰 2椎體骨折復位內固定術 1a. 腰2椎體壓縮性骨折術前正側位片 1b. 術后1周正側位片? ?圖 2經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定手術前后X線片 37歲男性,交通事故傷,傷后6 d全身麻醉下經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定術 2a. 腰1椎體壓縮性骨折術前正側位片 2b. 術后1周正側位片

2.3 并發癥

A組2例出現切口皮膚壞死,換藥后延期愈合,余切口均Ⅰ期愈合,無內固定松動及斷裂,并發癥發生率為5.7%。B組2例出現切口感染,行二次清創后愈合;1例腰1椎體骨折術后2個月出現傷椎上一節段椎弓根螺帽松動伴內固定棒松動,出現后凸畸形,椎體高度明顯丟失,術后6個月取出內固定物,后凸未進一步加重;其余患者隨訪期間均無內固定相關并發癥發生。B組并發癥發生率為7.3%。兩組并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.034,P=0.855)。40例植骨均融合,融合時間4~7個月,平均5.3個月。54例取出內固定物,其中A組29例,B組25例。

3 討論

Wiltse入路適用于AO分型的A1、A2型及部分可以從后路復位而無需減壓的A3型骨折[6-7]。所有A3型骨折術前應仔細評估,如需行后路減壓不適合此入路。而傳統的后正中入路還可用于需行后路減壓的骨折。Wiltse入路微創但較傳統后正中入路適應證窄,所以兩種入路的選擇應根據骨折的分型以及其他因素綜合考慮,本組患者的結果顯示對于AO分型的A1、A2型及部分可以從后路復位而無需減壓的A3型骨折,Wiltse入路優于傳統后正中入路。

使用后路開放復位和短節段固定融合術是目前治療胸腰椎骨折最常用的術式[8-10]。但對于術中是否融合仍無統一標準[11-12]。Wang等[13]比較分析采用開放復位、短節段固定加融合術與開放復位、短節段固定非融合術治療的胸腰椎爆裂骨折患者臨床資料,兩組患者平均獲隨訪41個月,影像學檢查和功能評估結果顯示,兩組后凸矯正度數的丟失程度差異無統計學意義,但非融合組手術時間更短,術中出血更少。而Qian等[14]回顧性研究采用開放復位、短節段固定后,分別行融合和非融合治療的60例胸腰椎爆裂骨折患者的臨床資料,結果顯示非融合組較融合組后凸矯正度數丟失更大,功能恢復更差。他們認為非融合不是一個最佳術式。Kim等[15]報道了采用非融合方法治療23例胸腰椎骨折的患者,患者均為<40歲的年輕人,骨折類型為合并有后縱韌帶復合體損傷的骨折及不穩定的爆裂性骨折但均不需要減壓,行單純后路釘棒系統內固定平均術后9.75個月取出內固定,平均22.75個月的隨訪發現患者椎體高度有效恢復和保持,后凸角度無明顯丟失,患者傷椎上下的運動得到有效的保留。術后后凸矯正度數的丟失與許多因素有關,包括最初的脊柱后凸程度、椎體粉碎程度和毗鄰椎間盤狀態等,因此對于是否進行融合術仍需進一步研究。本組患者結果顯示,對于AO分型的A1、A2型及部分可以從后路復位而無需減壓的A3型骨折,行Wiltse入路的非融合技術可以有效恢復椎體高度和矯正后凸,傷椎上下節段的運動得到保留,較傳統后正中入路有優勢。兩組患者隨訪均有矯正度的丟失,但椎體高度丟失不明顯,說明椎間盤的損傷及退變起一定的作用。

經椎旁肌入路相對于傳統后正中入路的優點包括以下方面[16-17]:① 從多裂肌和最長肌之間進入可直接暴露上下關節突及外側的橫突,確定進釘點,減少對軟組織的解剖損傷,并可明顯縮短手術時間、減少術中出血;② 保留了椎旁肌肉的起止點,不影響患者術后的背部肌肉功能,可早期進行功能鍛煉;③ 縫合腰背筋膜后肌肉緊密貼附,肌間隙可完全封閉,不留死腔,術后切口滲血少,引流量少;④ 在完整保留后方韌帶復合體的同時,能達到常規手術切除后方韌帶復合體減壓、椎體復位和Cobb角校正的效果。本組患者中A組手術時間、術中出血量及術后引流量明顯少于B組,說明Wiltse入路的優點。

本研究兩組患者并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05)。A組2例切口皮膚壞死,考慮與手術開展初期切口較小,手術牽拉破壞皮膚血供所致。B組2例切口感染,可能是手術創傷較大;1例內固定松動,考慮與采用4釘2棒固定及過度活動有關。

綜上,本研究結果說明Wiltse入路治療胸腰段無神經癥狀的單椎體骨折手術時間短,出血量少,對肌肉及骨性結構干擾少,在掌握手術適應證的前提下是治療胸腰椎骨折一種較為理想的術式。

胸腰椎骨折手術治療的目的是充分椎管減壓、矯正脊柱畸形及重建脊柱穩定性,應根據骨折類型、節段、致傷力方向、患者特點及術者經驗與條件等選擇合適的手術入路。后路開放復位和短節段固定融合術是目前治療最常用術式。但該術式顯露時需對椎旁肌進行大范圍剝離,加上持續牽拉壓迫造成肌肉缺血及支配椎旁肌的神經損傷,引發患者術后腰痛和肌肉萎縮[1-2]。近年,經Wiltse入路治療胸腰椎骨折得到開展且療效滿意[3-5]。本研究回顧性分析2011年1月-2013年1月經Wiltse入路治療的單節段胸腰椎骨折35列,并與同期經后正中入路治療的41例患者進行比較,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入標準:椎管占位<椎管矢狀徑1/2,無神經癥狀、無需椎管探查減壓的單節段椎體骨折。排除標準:胸腰段多節段骨折,胸腰段跳躍性骨折,伴有三柱損傷的胸腰椎骨折,單純后路撐開無法復位滿意的骨折或需行后路減壓的骨折,有神經損傷表現的胸腰段骨折。Wiltse入路組(A組)35例,男27例,女8例;年齡19~51歲,平均39.7歲;致傷原因:交通事故傷17例,高處墜落傷11例,重物壓砸傷7例;受傷節段:胸8骨折1例,胸9骨折2例,胸10骨折2例,胸11骨折3例,胸12骨折12例,腰1骨折10例,腰2骨折4例,腰3骨折1例;骨折AO分型:A1型壓縮型骨折17例,A2型劈裂骨折3例,A3型爆裂型骨折15例。傳統后正中入路組(B組)41例,男30例,女11例;年齡20~52歲,平均41.6歲;致傷原因:交通事故傷25例,高處墜落傷10例,重物壓砸傷6例;受傷節段:胸7骨折1例,胸8骨折2例,胸9骨折1例,胸10骨折2例,胸11骨折5例,胸12骨折11例,腰1骨折13例,腰2骨折5例,腰3骨折1例;骨折AO分型:A1型壓縮型骨折16例,A2型劈裂骨折4例,A3型爆裂型骨折21例。兩組患者受傷至手術時間3~16 d,平均6.7 d。兩組患者年齡、性別、骨折節段及分型差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 手術方法

1.2.1 Wiltse入路

患者于全身麻醉下取俯臥位,腹部懸空,以傷椎棘突為中心行后正中皮膚切口,達腰背筋膜后,于棘突根部切開腰背筋膜,手指觸摸鈍性分離最長肌與多裂肌間隙,用電凝剝離顯露兩側上關節突外側緣及橫突根部,采用Weinstein定位法,腰椎取橫突水平中線與所連接上關節突外緣垂線交點為進針點,胸椎取小關節突下緣與小關節中線交點外側3 mm為進針點。在傷椎及鄰近的上、下1個椎體分別植入椎弓根螺釘,傷椎使用萬向螺釘而鄰椎使用單向釘,C臂透視確認螺釘位置良好。將連接棒預彎后先鎖定傷椎螺釘,撐開壓縮較重一側的螺釘(頭側或尾側),臨時鎖緊,再撐開鎖定壓縮較輕一側的螺釘,最后將壓縮較重的一側螺釘二次撐開最終鎖定,有效恢復椎體高度。根據出血情況放置或不放置引流管。

1.2.2 傳統后正中入路

患者于全身麻醉下取俯臥位,腹部懸空,以傷椎棘突為中心行后正中皮膚切口,切斷多裂肌在棘突的起點,骨膜下剝離多裂肌至關節突和橫突水平,采用上關節突外緣與橫突基底部中點為進針點,胸椎取小關節突下緣與小關節中線交點外側3 mm為進針點。置入椎弓根螺釘,置入固定棒,復位固定。去除傷椎一側上下關節突關節囊及椎板皮質,植入自體骨粒及異體骨,放置引流管。

1.3 術后處理

術前半小時及術后預防性使用抗生素各1次。術后臥床休息,24~48 h后待引流量<20 mL/24 h拔除引流管。術后3~5 d支具保護下下地適當活動,支具保護6~8周,術后定期拍射X線片隨診。

1.4 臨床觀察指標

1.4.1 圍手術期參數

比較兩組切口長度、手術時間、術中出血量、術后引流量和并發癥發生情況。

1.4.2 影像學指標

觀察兩組術前、術后、內固定取出前和末次隨訪時傷椎前緣高度、后凸Cobb角。

1.5 統計學方法

采用SPSS 17.0軟件進行統計處理。計量資料以均數±標準差表示,影像學指標比較用重復測量方差分析,圍手術期指標組間比較用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 圍手術期指標

A組手術時間、術中出血量及術后引流量明顯少于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

2.2 影像學指標

兩組術前與術后影像學比較傷椎前緣高度、后凸Cobb角差異均有統計學意義(P<0.05)。術前、術后、內固定取出前及末次隨訪時兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者后凸Cobb角術后與內固定取出前及末次隨訪時比較均差異有統計學意義(P<0.05),但內固定取出前與末次隨訪時比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2,圖 1、2。

圖1

經Wiltse入路行腰2椎體骨折復位內固定手術前后X線片 42歲男性,高處墜落傷,傷后5 d全身麻醉下經Wiltse入路行腰 2椎體骨折復位內固定術 1a. 腰2椎體壓縮性骨折術前正側位片 1b. 術后1周正側位片? ?圖 2經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定手術前后X線片 37歲男性,交通事故傷,傷后6 d全身麻醉下經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定術 2a. 腰1椎體壓縮性骨折術前正側位片 2b. 術后1周正側位片

圖1

經Wiltse入路行腰2椎體骨折復位內固定手術前后X線片 42歲男性,高處墜落傷,傷后5 d全身麻醉下經Wiltse入路行腰 2椎體骨折復位內固定術 1a. 腰2椎體壓縮性骨折術前正側位片 1b. 術后1周正側位片? ?圖 2經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定手術前后X線片 37歲男性,交通事故傷,傷后6 d全身麻醉下經傳統后正中入路行腰1椎體骨折復位植骨內固定術 2a. 腰1椎體壓縮性骨折術前正側位片 2b. 術后1周正側位片

2.3 并發癥

A組2例出現切口皮膚壞死,換藥后延期愈合,余切口均Ⅰ期愈合,無內固定松動及斷裂,并發癥發生率為5.7%。B組2例出現切口感染,行二次清創后愈合;1例腰1椎體骨折術后2個月出現傷椎上一節段椎弓根螺帽松動伴內固定棒松動,出現后凸畸形,椎體高度明顯丟失,術后6個月取出內固定物,后凸未進一步加重;其余患者隨訪期間均無內固定相關并發癥發生。B組并發癥發生率為7.3%。兩組并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.034,P=0.855)。40例植骨均融合,融合時間4~7個月,平均5.3個月。54例取出內固定物,其中A組29例,B組25例。

3 討論

Wiltse入路適用于AO分型的A1、A2型及部分可以從后路復位而無需減壓的A3型骨折[6-7]。所有A3型骨折術前應仔細評估,如需行后路減壓不適合此入路。而傳統的后正中入路還可用于需行后路減壓的骨折。Wiltse入路微創但較傳統后正中入路適應證窄,所以兩種入路的選擇應根據骨折的分型以及其他因素綜合考慮,本組患者的結果顯示對于AO分型的A1、A2型及部分可以從后路復位而無需減壓的A3型骨折,Wiltse入路優于傳統后正中入路。

使用后路開放復位和短節段固定融合術是目前治療胸腰椎骨折最常用的術式[8-10]。但對于術中是否融合仍無統一標準[11-12]。Wang等[13]比較分析采用開放復位、短節段固定加融合術與開放復位、短節段固定非融合術治療的胸腰椎爆裂骨折患者臨床資料,兩組患者平均獲隨訪41個月,影像學檢查和功能評估結果顯示,兩組后凸矯正度數的丟失程度差異無統計學意義,但非融合組手術時間更短,術中出血更少。而Qian等[14]回顧性研究采用開放復位、短節段固定后,分別行融合和非融合治療的60例胸腰椎爆裂骨折患者的臨床資料,結果顯示非融合組較融合組后凸矯正度數丟失更大,功能恢復更差。他們認為非融合不是一個最佳術式。Kim等[15]報道了采用非融合方法治療23例胸腰椎骨折的患者,患者均為<40歲的年輕人,骨折類型為合并有后縱韌帶復合體損傷的骨折及不穩定的爆裂性骨折但均不需要減壓,行單純后路釘棒系統內固定平均術后9.75個月取出內固定,平均22.75個月的隨訪發現患者椎體高度有效恢復和保持,后凸角度無明顯丟失,患者傷椎上下的運動得到有效的保留。術后后凸矯正度數的丟失與許多因素有關,包括最初的脊柱后凸程度、椎體粉碎程度和毗鄰椎間盤狀態等,因此對于是否進行融合術仍需進一步研究。本組患者結果顯示,對于AO分型的A1、A2型及部分可以從后路復位而無需減壓的A3型骨折,行Wiltse入路的非融合技術可以有效恢復椎體高度和矯正后凸,傷椎上下節段的運動得到保留,較傳統后正中入路有優勢。兩組患者隨訪均有矯正度的丟失,但椎體高度丟失不明顯,說明椎間盤的損傷及退變起一定的作用。

經椎旁肌入路相對于傳統后正中入路的優點包括以下方面[16-17]:① 從多裂肌和最長肌之間進入可直接暴露上下關節突及外側的橫突,確定進釘點,減少對軟組織的解剖損傷,并可明顯縮短手術時間、減少術中出血;② 保留了椎旁肌肉的起止點,不影響患者術后的背部肌肉功能,可早期進行功能鍛煉;③ 縫合腰背筋膜后肌肉緊密貼附,肌間隙可完全封閉,不留死腔,術后切口滲血少,引流量少;④ 在完整保留后方韌帶復合體的同時,能達到常規手術切除后方韌帶復合體減壓、椎體復位和Cobb角校正的效果。本組患者中A組手術時間、術中出血量及術后引流量明顯少于B組,說明Wiltse入路的優點。

本研究兩組患者并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05)。A組2例切口皮膚壞死,考慮與手術開展初期切口較小,手術牽拉破壞皮膚血供所致。B組2例切口感染,可能是手術創傷較大;1例內固定松動,考慮與采用4釘2棒固定及過度活動有關。

綜上,本研究結果說明Wiltse入路治療胸腰段無神經癥狀的單椎體骨折手術時間短,出血量少,對肌肉及骨性結構干擾少,在掌握手術適應證的前提下是治療胸腰椎骨折一種較為理想的術式。