引用本文: 于振和, 徐東, 楊玉景, 孫起東, 孔雷, 朱耀軍, 李東君. 人工髖關節置換術治療老年股骨頸囊內骨折療效分析. 華西醫學, 2015, 30(10): 1866-1870. doi: 10.7507/1002-0179.20150536 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

現代中國社會已步入老齡化階段,老年股骨頸囊內骨折的發病率逐年增高,尤其移位型股骨頸骨折由于骨質疏松等問題,內固定往往容易失效,采用內固定手術治療并不能縮短患者術后的臥床時間,更重要的是骨折不愈合率和股骨頭壞死率較高。張長青等[1]報道骨折不愈合率和股骨頭壞死率高達20%~30%。選擇人工髖關節置換術,術后早期即能離床活動,對減少骨折并發癥及提高生活質量有積極意義[2],現已成為大多數醫生的首選治療方案[3]。我們于2010年1月-2012年12月對198例65~85歲老年股骨頸囊內骨折(Garden Ⅲ、Ⅳ型)患者采用人工髖關節置換手術治療,95%以上的患者恢復了術前的生活,治療效果滿意。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2010年1月-2012年12月選取我院骨科老年股骨頸囊內骨折患者。納入標準:① 入院時間:2010年1月-2012年12月;② 年齡:65~85歲,性別不限;③ 經X線、CT診斷為單純的股骨頸囊內骨折(GardenⅢ、Ⅳ型);④ 傷前身體狀況尚可,生活自理,意識清晰,能獨立行走或扶單拐行走,無精神方面疾病,可耐受手術;⑤ 首次手術采用人工髖關節置換術;⑥ 患者知情并同意。排除標準:① 病歷資料及隨訪資料不完整;② 病理性骨折;③ 傷前生活不能自理及不能行走;④ 精神狀況不佳、依從性差,嚴重的內科疾病,不能耐受手術;⑤ 符合手術標準但拒絕手術者。共納入198例患者,其中男78例,女120例;年齡65~85歲,平均76.8歲。按骨折移位程度分類(Garden分型),Garden Ⅲ型85例,Garden Ⅳ型113例;按骨折部位分類:頭下型109例,頭頸型70例,經頸型19例。合并癥:高血壓49例,2型糖尿病31例,腦血栓后遺癥(腦血管疾病穩定6個月以上,下肢肌力Ⅳ級以上)手術2例,慢性阻塞性肺疾病8例,陳舊性心肌梗死(心臟疾病穩定6個月以上)3例;其中伴發2種及以上疾病者25例。心電圖檢查:70歲以上的高齡患者幾乎都有不同程度的心肌供血不足。手術時間:傷后1周內手術者185例,1~2周手術者13例。患者根據自身情況選擇不同的手術方法治療:全身狀況好,預期壽命長的患者選擇人工全髖關節置換術;高齡、全身狀況差,預期壽命不超過10年的患者選擇人工股骨頭置換術。人工股骨頭置換均采用骨水泥型、雙極人工股骨頭,人工全髖關節置換均采用非骨水泥型。其中,人工股骨頭置換72例,人工全髖關節置換126例。

1.2 方法

1.2.1 術前準備

詳細詢問病史及詳細的體格檢查,了解傷前的活動情況及精神、營養狀況,用藥(如降血壓、降血糖藥及甾體、非甾體藥物等)史,檢查全身有無活動性感染,髖部有無瘢痕、竇道及肢體長度、下肢肌力(Ⅳ級以上手術)等。完善各項輔助檢查,其中應包括紅細胞沉降率、C反應蛋白,血氣分析,雙下肢動靜脈彩色多普勒超聲、常規行心肺功能測定及針對原并存病的專項檢查,全面了解患者的重要臟器功能。同時給予心理康復疏導,為盡快手術和確保麻醉安全創造條件。拍攝胸部X線正位片、雙髖關節X線正側位片(應包括股骨上段1/2),肺部及髖、膝關節CT。了解髖臼的位置、大小、深度、近端股骨髓腔形態、髓腔寬度、下肢負重力線以及股骨皮質厚度、股骨頸前傾角等。麻醉前按照美國麻醉醫師協會對患者體質狀況和手術危險性進行分級(1~3級手術治療)。假體由美國ZIMMER公司和北京蒙太因提供。

1.2.2 治療方法

① 術前治療。入院后,給予患肢皮牽引,應用下肢靜脈泵、逐級加壓彈力襪、低分子肝素等措施預防下肢深靜脈血栓形成(DVT),防褥瘡墊等預防褥瘡。同時治療心、肝、肺、腎、內分泌、血液、營養等器官和系統疾病。監測血壓、血糖,高血壓患者血壓控制在160/100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)以下,糖尿病患者血糖控制在8 mmol/L以下。請相關科室會診治療,病情嚴重的請麻醉師、重癥監護病房醫師協助會診治療。所有患者置換前30 min常規預防性使用第1代頭孢菌素類抗生素,過敏者應用萬古霉素。

② 手術方法。采用連續硬膜外麻醉或全身麻醉,患髖在上的側臥位,全部患者采用改良Gibson入路。手術順序:切口12~15 cm,切開皮下組織、闊筋膜、鈍性劈開臀大肌,自轉子間窩切斷梨狀肌、閉孔內肌、上下孖肌、部分骨方肌及關節囊,顯露股骨頭。股骨頸截骨(保留股骨距1.0~1.5 cm),取出股骨頭,測量其大小,顯露髖臼(人工全髖關節置換需磨銼髖臼,術中根據具體試模大小植入合適的髖臼假體),顯露股骨上端,修整股骨頸截骨端,開髓后擴髓,安裝試模后復位,檢查關節活動度、穩定性、下肢長度。滿意后根據具體試模大小植入合適的股骨假體、根據測量的股骨頭大小按裝股骨頭假體(人工股骨頭置換,全部采用骨水泥固定),再次檢查活動度、穩定性、下肢長度滿意后,沖洗、清點、逐層縫合,閉合切口。縫皮結束后關節內均注射氨甲環酸1.0 g(溶入20 mL生理鹽水),根據具體情況選擇是否放置引流管,引流管術后夾閉6 h。術中牽拉顯露時應注意保護坐骨神經。應盡量保留并修復關節囊,縫合切斷的外旋肌群。全髖置換:掌握正確的髖臼銼方向,外翻40~45°,前傾25°。應用骨水泥時應協同麻醉師監測患者血壓等。

③ 術后處理。觀察患者意識、監測生命體征、血氧飽和度、尿量及血細胞分析、肝腎功能、電解質等變化,觀察切口滲出情況,預防性應用抗生素72 h,有肺部感染、泌尿系系統感染等基礎疾病者酌情延長應用抗生素時間。采用咳嗽、深呼吸、逐級加壓彈力襪、下肢靜脈泵、低分子肝素等措施預防DVT [4]。預防褥瘡、泌尿系統感染等。有呼吸系統疾病的患者給予霧化吸入,鼓勵患者深呼吸、咯痰。每隔2 h翻身叩背。術后第2天依據醫師指導開始踝關節背伸與跖屈和股四頭肌等長收縮、深呼吸等練習,之后按照住院期康復計劃分4個階段進行康復訓練[5]。導尿管、引流管術后24 h拔出。一般情況下,骨水泥型術后3 d扶雙拐下地活動,可完全負重;非骨水泥型髖關節術后3 d扶雙拐下地,6周內部分負重。活動限制在屈曲不超過90°,翻身時避免患側髖關節屈曲、內收、內旋。復診時間為術后6周、3個月、半年及1年,之后每年隨訪1次。

1.3 觀察指標

手術時間、術中失血量、引流量、住院時間、術后臨床療效及術后日常生活能力。臨床評價標準:① 髖關節療效Harris評分標準[6]:總分100分,90~100分為優,80~89分為良,70~79分為可,<70分為差。② 日常生活能力評定量表(Barthel指數)[7]:100分為獨立,75~95分為輕度依賴,50~70 分為中度依賴,25~45分為重度依賴,0~20分為完全依賴。

2 結果

2.1 患者一般情況

所有患者的住院時間為10~32 d。人工全髖關節置換術患者手術時間為(67.8±10.5)min,術中出血量為(265.4±62.7)mL,引流量為(124.7±42.3)mL。人工股骨頭置換術患者手術時間為(56.4±12.5)min,術中出血量為(205.8±45.2)mL,引流量(102.5±32.7)mL。

術后198例患者中,除3例出現脂肪液化外(人工全髖關節組1例,人工股骨頭組2例,均為女性),其余均Ⅰ/甲級愈合。

2.2 術后并發癥

198例老年股骨頸囊內骨折行人工髖關節置換后,切口皮下脂肪液化3例,下肢DVT例,褥瘡2例,肺部感染4例。脫位2例,疼痛4例,目前隨訪30個月的患者當中尚無松動的情況,遠期松動情況有待進一步隨訪。

2.3 術后臨床評價

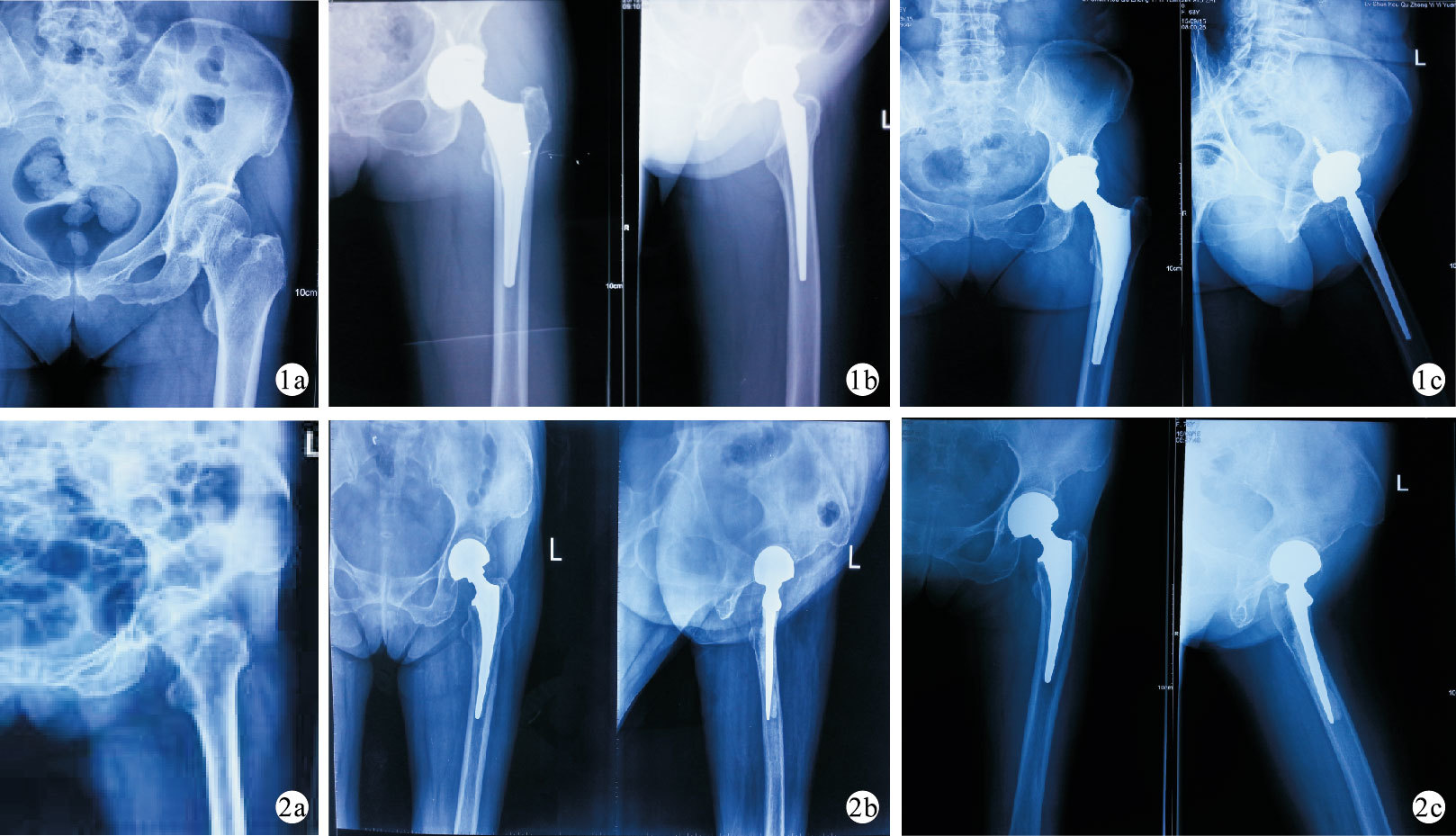

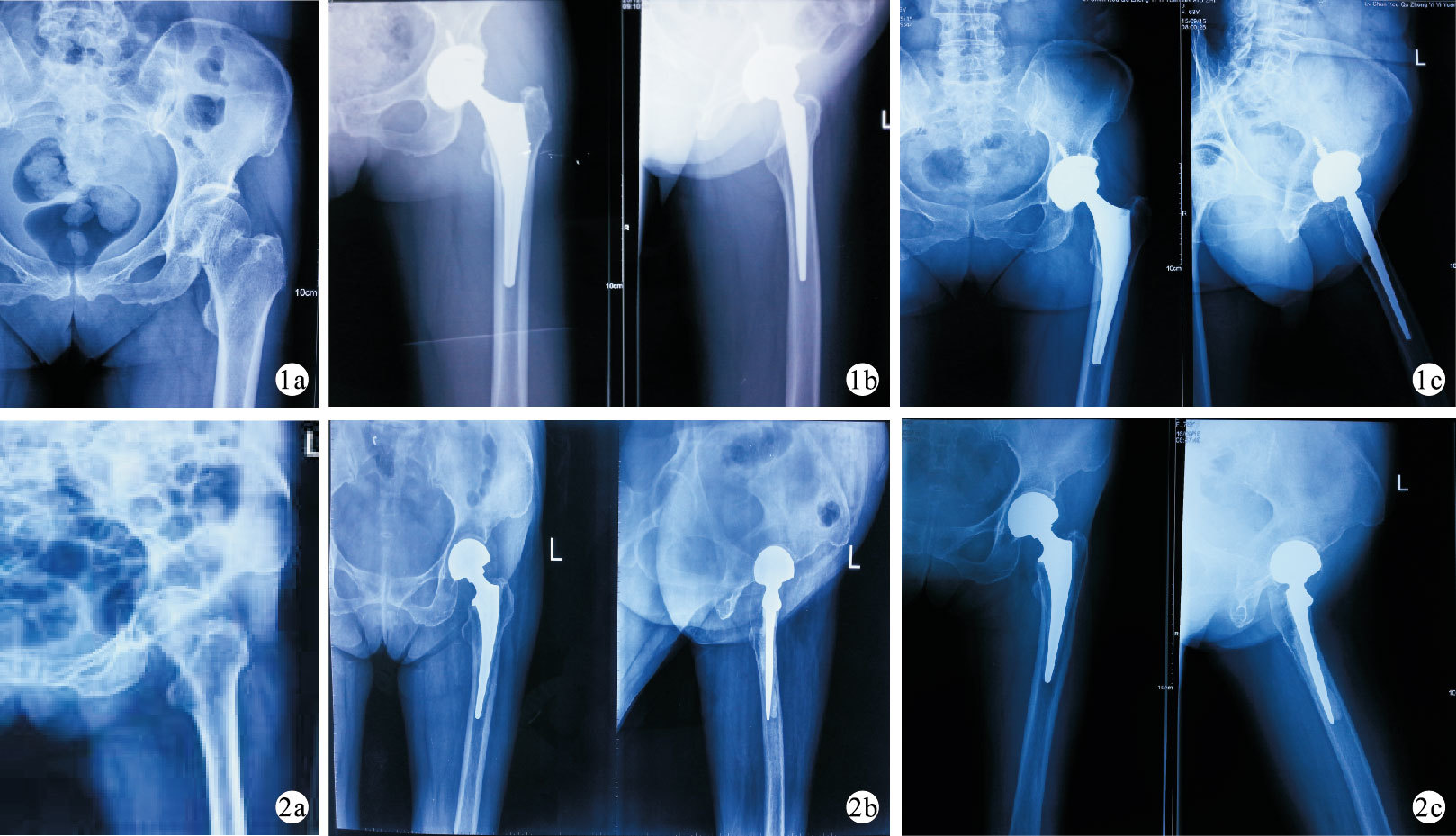

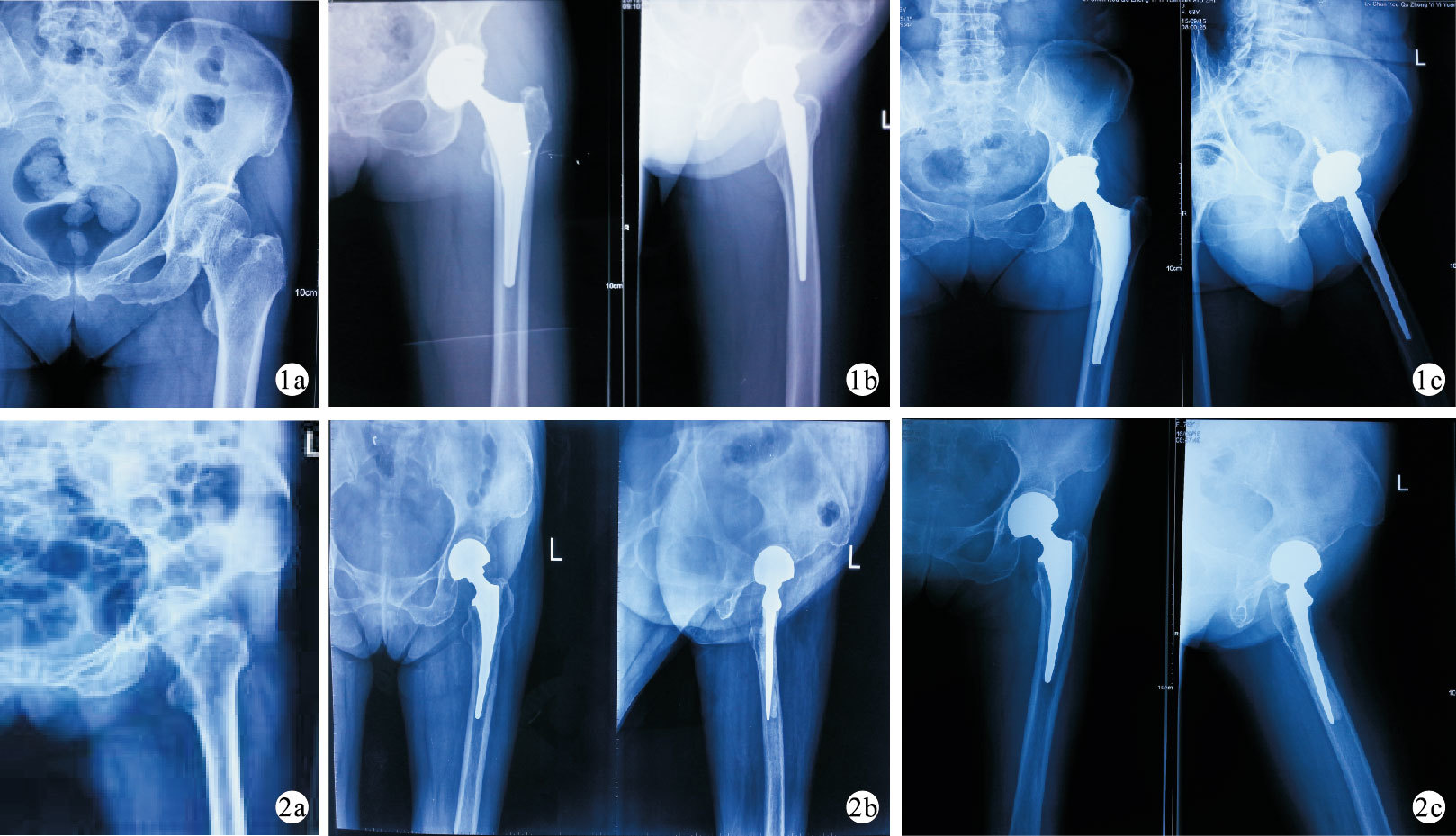

198例老年股骨頸囊內骨折行人工髖關節置換后,隨訪12~30個月,平均15.6個月。術后12個月的Harris評分85~98分,平均94.5分;Barthel指數評分86~97分,平均94分。95%以上的患者恢復了術前的生活,治療效果滿意。見圖 1、2。

圖1

66歲女性左股骨頸骨折患者行人工全髖關節置換術前后X線片 1a. 術前正位片 1b. 術后1周正側位片 1c. 術后3年正側位片? ?圖 275歲女性左股骨頸骨折患者行人工雙極股骨頭置換術前后X線片 2a. 術前正位片 2b. 術后1周正側位片 2c. 術后4年正側位片

圖1

66歲女性左股骨頸骨折患者行人工全髖關節置換術前后X線片 1a. 術前正位片 1b. 術后1周正側位片 1c. 術后3年正側位片? ?圖 275歲女性左股骨頸骨折患者行人工雙極股骨頭置換術前后X線片 2a. 術前正位片 2b. 術后1周正側位片 2c. 術后4年正側位片

3 討論

3.1 老年股骨頸囊內骨折的人工髖關節的選擇

正確選擇全髖關節置換與人工股骨頭置換尚存在爭議[8-9]。兩種手術方式均可較快速地重建髖關節功能[10]。人工股骨頭置換優點是手術時間短,手術費用相對較低,但是在髖關節穩定性、術后并發癥、住院時間長短、術后功能恢復上無明顯優越性;而且人工股骨頭置換術后髖臼易磨損、中心性脫位、術后髖部疼痛的患者明顯高于全髖置換,甚至最終需全髖翻修術。全髖關節置換術的優點在于術后疼痛少而輕,術后功能佳,無髖臼磨損,尤其適于術后活動較多的老年患者,多數學者報道術后翻修率低,有選擇性地應用全髖關節置換治療老年股骨頸骨折已被多數學者認同[11-12]。如果手術操作技術成熟,是選擇全髖關節置換術還是人工股骨頭置換術應根據患者的要求、身體條件、年齡、活動情況來決定,但年齡不是唯一重要因素,老年股骨頸骨折者不是全髖關節置換術的絕對禁忌證。對于活動量小、體質較弱、術后功能要求不高且預期壽命較短的患者建議優先選擇人工股骨頭置換術;而對于體質相對良好的患者,或活動量較大,疼痛較敏感的高齡患者,即使75歲以上高齡,在充分做好置換準備工作后,建議優先選擇全髖關節置換術。

3.2 常見的并發癥及預防

3.2.1 術后假體脫位

本組患者術后脫位2例,均發生在全髖關節置換的患者中,占全部的1.0%。其中1例患者術后12 d側臥位出現脫位,1例患者術后5周坐矮凳子時發生脫位。再入院后均在麻醉下閉合復位,行下肢皮牽引制動6周后痊愈,隨訪1年未發現再脫位。分析原因與預防:髖關節置換術后脫位的危險因素包括:假體位置不當、使用小股骨頭、軟組織張力不足、外展肌功能失效(外展肌薄弱或大粗隆骨折)等。術中應將髖臼假體放置在外展40~45°,前傾25°的位置,股骨假體應放置在前傾15°的位置。使用直徑大的股骨頭可以增加脫位時的跳出距離,降低發生脫位的風險,Valen[13]分析2 236例髖關節置換術患者后,發現術中所用股骨頭直徑大的患者比所用直徑小的患者術后假體脫位發生率低1.4%,兩組數據之間存在明顯統計學差異。Munro等[14]認為高邊內襯可減少術后的脫位率。假體安裝后應檢查臀中肌的張力,如果臀中肌張力不足也可導致關節脫位。術后早期因關節周圍軟組織尚未修復,脫位與過度屈曲、內旋、內收髖關節有關,由于髖關節囊及周圍軟組織的修復一般需6周時間,我們建議在術后6周內避免屈髖超過90°及髖關節內旋、內收。

3.2.2 DVT

本組患者中發生DVT 2例,請血管科會診后采用中西醫結合的方法治療,給予低分子肝素、華法林鈉,辨證論治采用活血化瘀中草藥湯劑。監測國際標準化比值達2.0~2.5,12 d左右患者的癥狀均好轉。預防措施:① 基本措施:手術操作精細、術后抬高患肢,深呼吸、早期下地活動等。② 機械性措施:足底靜脈泵,逐級加壓彈力襪等促使下肢靜脈血流加速。③ 藥物措施:近年來低分子肝素已成為預防術后DVT的首選藥物[15]。用法:首次用藥于傷后24 h內給予常規劑量,術前24 h停用。術后 6 h皮下注射常規劑量一半,次日恢復至常規劑量至出院,出院后口服利伐沙班,連續用藥35 d,根據后期隨訪情況再調整治療方案[16-18],有臨床研究顯示,行人工髖關節置換術的患者主要在術后3個月內出現DVT[19]。

3.2.3 疼痛

本組患者中術后疼痛4例。術后疼痛可分為髖部疼痛和大腿疼痛。常見原因:髖臼杯松動常導致臀部或腹股溝區域的疼痛;人工股骨頭過大或過小,對髖臼緣造成的摩擦力或髖臼底所受壓力增大,可引起髖部疼痛;人工股骨頭置換術后出現髖臼軟骨磨損,股骨頭內陷,疼痛在腹股溝部位股骨柄假體松動,通常表現為大腿痛。通常可使用非甾體類的消炎鎮痛藥。輕度或中度的疼痛可單獨使用非甾體類的消炎鎮痛藥。由于假體松動、髖臼軟骨磨損所致的嚴重疼痛及股骨頭內陷,應行全髖關節翻修手術。

綜上所述,老年股骨頸囊內骨折行人工髖關節置換術可避免長期臥床引起的并發癥,能迅速有效地改善股骨頸骨折引起的疼痛及功能障礙,術后可早期活動,適合臨床上廣泛應用,是目前治療該種疾病比較理想而可靠的手術方法。

現代中國社會已步入老齡化階段,老年股骨頸囊內骨折的發病率逐年增高,尤其移位型股骨頸骨折由于骨質疏松等問題,內固定往往容易失效,采用內固定手術治療并不能縮短患者術后的臥床時間,更重要的是骨折不愈合率和股骨頭壞死率較高。張長青等[1]報道骨折不愈合率和股骨頭壞死率高達20%~30%。選擇人工髖關節置換術,術后早期即能離床活動,對減少骨折并發癥及提高生活質量有積極意義[2],現已成為大多數醫生的首選治療方案[3]。我們于2010年1月-2012年12月對198例65~85歲老年股骨頸囊內骨折(Garden Ⅲ、Ⅳ型)患者采用人工髖關節置換手術治療,95%以上的患者恢復了術前的生活,治療效果滿意。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2010年1月-2012年12月選取我院骨科老年股骨頸囊內骨折患者。納入標準:① 入院時間:2010年1月-2012年12月;② 年齡:65~85歲,性別不限;③ 經X線、CT診斷為單純的股骨頸囊內骨折(GardenⅢ、Ⅳ型);④ 傷前身體狀況尚可,生活自理,意識清晰,能獨立行走或扶單拐行走,無精神方面疾病,可耐受手術;⑤ 首次手術采用人工髖關節置換術;⑥ 患者知情并同意。排除標準:① 病歷資料及隨訪資料不完整;② 病理性骨折;③ 傷前生活不能自理及不能行走;④ 精神狀況不佳、依從性差,嚴重的內科疾病,不能耐受手術;⑤ 符合手術標準但拒絕手術者。共納入198例患者,其中男78例,女120例;年齡65~85歲,平均76.8歲。按骨折移位程度分類(Garden分型),Garden Ⅲ型85例,Garden Ⅳ型113例;按骨折部位分類:頭下型109例,頭頸型70例,經頸型19例。合并癥:高血壓49例,2型糖尿病31例,腦血栓后遺癥(腦血管疾病穩定6個月以上,下肢肌力Ⅳ級以上)手術2例,慢性阻塞性肺疾病8例,陳舊性心肌梗死(心臟疾病穩定6個月以上)3例;其中伴發2種及以上疾病者25例。心電圖檢查:70歲以上的高齡患者幾乎都有不同程度的心肌供血不足。手術時間:傷后1周內手術者185例,1~2周手術者13例。患者根據自身情況選擇不同的手術方法治療:全身狀況好,預期壽命長的患者選擇人工全髖關節置換術;高齡、全身狀況差,預期壽命不超過10年的患者選擇人工股骨頭置換術。人工股骨頭置換均采用骨水泥型、雙極人工股骨頭,人工全髖關節置換均采用非骨水泥型。其中,人工股骨頭置換72例,人工全髖關節置換126例。

1.2 方法

1.2.1 術前準備

詳細詢問病史及詳細的體格檢查,了解傷前的活動情況及精神、營養狀況,用藥(如降血壓、降血糖藥及甾體、非甾體藥物等)史,檢查全身有無活動性感染,髖部有無瘢痕、竇道及肢體長度、下肢肌力(Ⅳ級以上手術)等。完善各項輔助檢查,其中應包括紅細胞沉降率、C反應蛋白,血氣分析,雙下肢動靜脈彩色多普勒超聲、常規行心肺功能測定及針對原并存病的專項檢查,全面了解患者的重要臟器功能。同時給予心理康復疏導,為盡快手術和確保麻醉安全創造條件。拍攝胸部X線正位片、雙髖關節X線正側位片(應包括股骨上段1/2),肺部及髖、膝關節CT。了解髖臼的位置、大小、深度、近端股骨髓腔形態、髓腔寬度、下肢負重力線以及股骨皮質厚度、股骨頸前傾角等。麻醉前按照美國麻醉醫師協會對患者體質狀況和手術危險性進行分級(1~3級手術治療)。假體由美國ZIMMER公司和北京蒙太因提供。

1.2.2 治療方法

① 術前治療。入院后,給予患肢皮牽引,應用下肢靜脈泵、逐級加壓彈力襪、低分子肝素等措施預防下肢深靜脈血栓形成(DVT),防褥瘡墊等預防褥瘡。同時治療心、肝、肺、腎、內分泌、血液、營養等器官和系統疾病。監測血壓、血糖,高血壓患者血壓控制在160/100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)以下,糖尿病患者血糖控制在8 mmol/L以下。請相關科室會診治療,病情嚴重的請麻醉師、重癥監護病房醫師協助會診治療。所有患者置換前30 min常規預防性使用第1代頭孢菌素類抗生素,過敏者應用萬古霉素。

② 手術方法。采用連續硬膜外麻醉或全身麻醉,患髖在上的側臥位,全部患者采用改良Gibson入路。手術順序:切口12~15 cm,切開皮下組織、闊筋膜、鈍性劈開臀大肌,自轉子間窩切斷梨狀肌、閉孔內肌、上下孖肌、部分骨方肌及關節囊,顯露股骨頭。股骨頸截骨(保留股骨距1.0~1.5 cm),取出股骨頭,測量其大小,顯露髖臼(人工全髖關節置換需磨銼髖臼,術中根據具體試模大小植入合適的髖臼假體),顯露股骨上端,修整股骨頸截骨端,開髓后擴髓,安裝試模后復位,檢查關節活動度、穩定性、下肢長度。滿意后根據具體試模大小植入合適的股骨假體、根據測量的股骨頭大小按裝股骨頭假體(人工股骨頭置換,全部采用骨水泥固定),再次檢查活動度、穩定性、下肢長度滿意后,沖洗、清點、逐層縫合,閉合切口。縫皮結束后關節內均注射氨甲環酸1.0 g(溶入20 mL生理鹽水),根據具體情況選擇是否放置引流管,引流管術后夾閉6 h。術中牽拉顯露時應注意保護坐骨神經。應盡量保留并修復關節囊,縫合切斷的外旋肌群。全髖置換:掌握正確的髖臼銼方向,外翻40~45°,前傾25°。應用骨水泥時應協同麻醉師監測患者血壓等。

③ 術后處理。觀察患者意識、監測生命體征、血氧飽和度、尿量及血細胞分析、肝腎功能、電解質等變化,觀察切口滲出情況,預防性應用抗生素72 h,有肺部感染、泌尿系系統感染等基礎疾病者酌情延長應用抗生素時間。采用咳嗽、深呼吸、逐級加壓彈力襪、下肢靜脈泵、低分子肝素等措施預防DVT [4]。預防褥瘡、泌尿系統感染等。有呼吸系統疾病的患者給予霧化吸入,鼓勵患者深呼吸、咯痰。每隔2 h翻身叩背。術后第2天依據醫師指導開始踝關節背伸與跖屈和股四頭肌等長收縮、深呼吸等練習,之后按照住院期康復計劃分4個階段進行康復訓練[5]。導尿管、引流管術后24 h拔出。一般情況下,骨水泥型術后3 d扶雙拐下地活動,可完全負重;非骨水泥型髖關節術后3 d扶雙拐下地,6周內部分負重。活動限制在屈曲不超過90°,翻身時避免患側髖關節屈曲、內收、內旋。復診時間為術后6周、3個月、半年及1年,之后每年隨訪1次。

1.3 觀察指標

手術時間、術中失血量、引流量、住院時間、術后臨床療效及術后日常生活能力。臨床評價標準:① 髖關節療效Harris評分標準[6]:總分100分,90~100分為優,80~89分為良,70~79分為可,<70分為差。② 日常生活能力評定量表(Barthel指數)[7]:100分為獨立,75~95分為輕度依賴,50~70 分為中度依賴,25~45分為重度依賴,0~20分為完全依賴。

2 結果

2.1 患者一般情況

所有患者的住院時間為10~32 d。人工全髖關節置換術患者手術時間為(67.8±10.5)min,術中出血量為(265.4±62.7)mL,引流量為(124.7±42.3)mL。人工股骨頭置換術患者手術時間為(56.4±12.5)min,術中出血量為(205.8±45.2)mL,引流量(102.5±32.7)mL。

術后198例患者中,除3例出現脂肪液化外(人工全髖關節組1例,人工股骨頭組2例,均為女性),其余均Ⅰ/甲級愈合。

2.2 術后并發癥

198例老年股骨頸囊內骨折行人工髖關節置換后,切口皮下脂肪液化3例,下肢DVT例,褥瘡2例,肺部感染4例。脫位2例,疼痛4例,目前隨訪30個月的患者當中尚無松動的情況,遠期松動情況有待進一步隨訪。

2.3 術后臨床評價

198例老年股骨頸囊內骨折行人工髖關節置換后,隨訪12~30個月,平均15.6個月。術后12個月的Harris評分85~98分,平均94.5分;Barthel指數評分86~97分,平均94分。95%以上的患者恢復了術前的生活,治療效果滿意。見圖 1、2。

圖1

66歲女性左股骨頸骨折患者行人工全髖關節置換術前后X線片 1a. 術前正位片 1b. 術后1周正側位片 1c. 術后3年正側位片? ?圖 275歲女性左股骨頸骨折患者行人工雙極股骨頭置換術前后X線片 2a. 術前正位片 2b. 術后1周正側位片 2c. 術后4年正側位片

圖1

66歲女性左股骨頸骨折患者行人工全髖關節置換術前后X線片 1a. 術前正位片 1b. 術后1周正側位片 1c. 術后3年正側位片? ?圖 275歲女性左股骨頸骨折患者行人工雙極股骨頭置換術前后X線片 2a. 術前正位片 2b. 術后1周正側位片 2c. 術后4年正側位片

3 討論

3.1 老年股骨頸囊內骨折的人工髖關節的選擇

正確選擇全髖關節置換與人工股骨頭置換尚存在爭議[8-9]。兩種手術方式均可較快速地重建髖關節功能[10]。人工股骨頭置換優點是手術時間短,手術費用相對較低,但是在髖關節穩定性、術后并發癥、住院時間長短、術后功能恢復上無明顯優越性;而且人工股骨頭置換術后髖臼易磨損、中心性脫位、術后髖部疼痛的患者明顯高于全髖置換,甚至最終需全髖翻修術。全髖關節置換術的優點在于術后疼痛少而輕,術后功能佳,無髖臼磨損,尤其適于術后活動較多的老年患者,多數學者報道術后翻修率低,有選擇性地應用全髖關節置換治療老年股骨頸骨折已被多數學者認同[11-12]。如果手術操作技術成熟,是選擇全髖關節置換術還是人工股骨頭置換術應根據患者的要求、身體條件、年齡、活動情況來決定,但年齡不是唯一重要因素,老年股骨頸骨折者不是全髖關節置換術的絕對禁忌證。對于活動量小、體質較弱、術后功能要求不高且預期壽命較短的患者建議優先選擇人工股骨頭置換術;而對于體質相對良好的患者,或活動量較大,疼痛較敏感的高齡患者,即使75歲以上高齡,在充分做好置換準備工作后,建議優先選擇全髖關節置換術。

3.2 常見的并發癥及預防

3.2.1 術后假體脫位

本組患者術后脫位2例,均發生在全髖關節置換的患者中,占全部的1.0%。其中1例患者術后12 d側臥位出現脫位,1例患者術后5周坐矮凳子時發生脫位。再入院后均在麻醉下閉合復位,行下肢皮牽引制動6周后痊愈,隨訪1年未發現再脫位。分析原因與預防:髖關節置換術后脫位的危險因素包括:假體位置不當、使用小股骨頭、軟組織張力不足、外展肌功能失效(外展肌薄弱或大粗隆骨折)等。術中應將髖臼假體放置在外展40~45°,前傾25°的位置,股骨假體應放置在前傾15°的位置。使用直徑大的股骨頭可以增加脫位時的跳出距離,降低發生脫位的風險,Valen[13]分析2 236例髖關節置換術患者后,發現術中所用股骨頭直徑大的患者比所用直徑小的患者術后假體脫位發生率低1.4%,兩組數據之間存在明顯統計學差異。Munro等[14]認為高邊內襯可減少術后的脫位率。假體安裝后應檢查臀中肌的張力,如果臀中肌張力不足也可導致關節脫位。術后早期因關節周圍軟組織尚未修復,脫位與過度屈曲、內旋、內收髖關節有關,由于髖關節囊及周圍軟組織的修復一般需6周時間,我們建議在術后6周內避免屈髖超過90°及髖關節內旋、內收。

3.2.2 DVT

本組患者中發生DVT 2例,請血管科會診后采用中西醫結合的方法治療,給予低分子肝素、華法林鈉,辨證論治采用活血化瘀中草藥湯劑。監測國際標準化比值達2.0~2.5,12 d左右患者的癥狀均好轉。預防措施:① 基本措施:手術操作精細、術后抬高患肢,深呼吸、早期下地活動等。② 機械性措施:足底靜脈泵,逐級加壓彈力襪等促使下肢靜脈血流加速。③ 藥物措施:近年來低分子肝素已成為預防術后DVT的首選藥物[15]。用法:首次用藥于傷后24 h內給予常規劑量,術前24 h停用。術后 6 h皮下注射常規劑量一半,次日恢復至常規劑量至出院,出院后口服利伐沙班,連續用藥35 d,根據后期隨訪情況再調整治療方案[16-18],有臨床研究顯示,行人工髖關節置換術的患者主要在術后3個月內出現DVT[19]。

3.2.3 疼痛

本組患者中術后疼痛4例。術后疼痛可分為髖部疼痛和大腿疼痛。常見原因:髖臼杯松動常導致臀部或腹股溝區域的疼痛;人工股骨頭過大或過小,對髖臼緣造成的摩擦力或髖臼底所受壓力增大,可引起髖部疼痛;人工股骨頭置換術后出現髖臼軟骨磨損,股骨頭內陷,疼痛在腹股溝部位股骨柄假體松動,通常表現為大腿痛。通常可使用非甾體類的消炎鎮痛藥。輕度或中度的疼痛可單獨使用非甾體類的消炎鎮痛藥。由于假體松動、髖臼軟骨磨損所致的嚴重疼痛及股骨頭內陷,應行全髖關節翻修手術。

綜上所述,老年股骨頸囊內骨折行人工髖關節置換術可避免長期臥床引起的并發癥,能迅速有效地改善股骨頸骨折引起的疼痛及功能障礙,術后可早期活動,適合臨床上廣泛應用,是目前治療該種疾病比較理想而可靠的手術方法。