引用本文: 王彥, 王彥文, 鄭智堯, 王欣, 經微娜, 李鵬飛, 沈誠, 車國衛. 治療前系統免疫炎癥指數與食管癌患者預后關系的 meta 分析. 華西醫學, 2019, 34(3): 315-321. doi: 10.7507/1002-0179.201901175 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

食管癌是全世界范圍內最常見的惡性腫瘤之一。由于早期不易被診斷、疾病進展快等原因,食管癌的 5 年生存率僅 15%~25%[1-2]。食管癌的兩大病理類型分別為食管鱗狀細胞癌(鱗癌)和食管腺癌,而在我國食管鱗癌占到 90% 以上[3]。到現在為止,TNM 分期系統仍然是評估食管癌患者預后的主要手段,然而,即使處于同一分期、接受相同或相似治療方案的患者,其預后也可能會有較大差異。因此,我們仍需更多可靠的預后指標來協助判斷食管癌患者的預后情況以及制定臨床治療策略。

目前,已有大量的文獻證實系統性炎癥反應與多種腫瘤的發生、發展和轉移有著密切聯系,而中性粒細胞/淋巴細胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、血小板/淋巴細胞比值(platelet to lymphocyte ratio,PLR)能較好地代表系統性炎癥反應狀態[4-6]。盡管既往研究發現 NLR、PLR 很可能是食管癌預后的獨立危險因素[7-8],但仍有不少文獻表明 NLR、PLR 與食管癌患者的預后沒有明顯相關性[9-12]。而系統免疫炎癥指數(systemic immune inflammation index,SII)有效地結合了這兩個指標,其計算方式為中性粒細胞計數×血小板計數/淋巴細胞計數,并且目前已有文獻表明 SII 可能在食管癌預后方面存在較大的預測價值[13-18]。因此本文擬采用 meta 分析的方法進一步驗證 SII 與食管癌患者預后的相關性,并與 NLR、PLR 的預后評估價值進行比較。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究類型:國內外已公開發表的探究治療[包括新輔助放射治療(放療)、化學治療(化療)、放化療、手術]前 SII 與食管癌預后關系的研究;② 研究對象:經病理學確診的食管癌患者;③ 暴露因素:SII 被定義為血常規檢查中的中性粒細胞計數×血小板計數/淋巴細胞計數,并根據 SII 值將患者分到高 SII 或低 SII 組;④ 結局指標:主要研究指標為總生存期(overall survival,OS),次要研究指標為腫瘤相關生存期(cancer-specific survival,CSS)和無病生存期(disease-free survival,DFS)。

1.1.2 排除標準

① 研究對象為非原發性食管癌如轉移性癌或復發腫瘤;② 文章類型為摘要、評論、個案、綜述、系統評價等;③ 研究未提供足夠信息計算 OS 的風險比(hazard ratio,HR)值及其 95% 置信區間(confidence interval,CI);④ 無法獲得全文或不能進行質量評估的文獻;⑤ 對于重復發表或數據有重合的研究僅保留方法學質量較高的研究。

1.2 檢索策略

通過計算機檢索 PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、中國知網、維普、中國生物醫學文獻數據庫、萬方等數據庫從建庫至 2018 年 12 月公開發表的有關治療前 SII 與食管癌患者預后關系的文獻。采用主題詞與關鍵詞結合的檢索方法。英文檢索詞為“systemic immune inflammation index”“SII”“tumor”“carcinoma”“neoplasm”“cancer”“esophageal”“esophagus”;中文檢索詞為“系統免疫炎癥指數”“全身免疫炎癥指數”“食管癌”“食管腫瘤”“食道癌”“食道腫瘤”。以英文數據庫為例,具體檢索策略為:(esophageal OR esophagus) AND (cancer OR tumor OR neoplasm OR carcinoma) AND (systemic immune inflammation index OR SII)。并對納入文獻的參考文獻進行補充檢索。

1.3 文獻篩選、數據提取與質量評估

由 2 名研究者(王彥和王彥文)根據納入和排除標準獨立進行文獻篩選、數據提取及文獻質量評價,若出現分歧則通過討論或第三方解決。提取的數據信息包括:第一作者姓名、發表年份、國家、樣本量、性別比例、病理類型、腫瘤分期、治療方案、中位隨訪時間、SII 臨界值、結局指標及相應HR值和 95%CI 等。

通過紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa scale,NOS)[19]對納入文獻進行質量評價,該量表涉及 3 個方面:隊列選擇、隊列可比性及結局事件的評估;得分≥6 分的研究被視為高質量研究。

1.4 統計學方法

所有統計分析均使用 Stata 12.0 軟件完成。上述結局指標的合并效應量為 HR 值;異質性檢驗由 I2 統計量和 Q 檢驗完成,若 P<0.10 或(和)I2>50% 則說明納入文獻異質性水平高,采用隨機效應模型進行合并,反之則采用固定效應模型[20]。通過亞組分析探索異質性來源或進一步論證 meta 分析的結果。利用 Begg’s 漏斗圖和 Egger’s 檢驗進行發表偏倚評價, P<0.05 則提示存在明顯的發表偏倚[21-22]。

2 結果

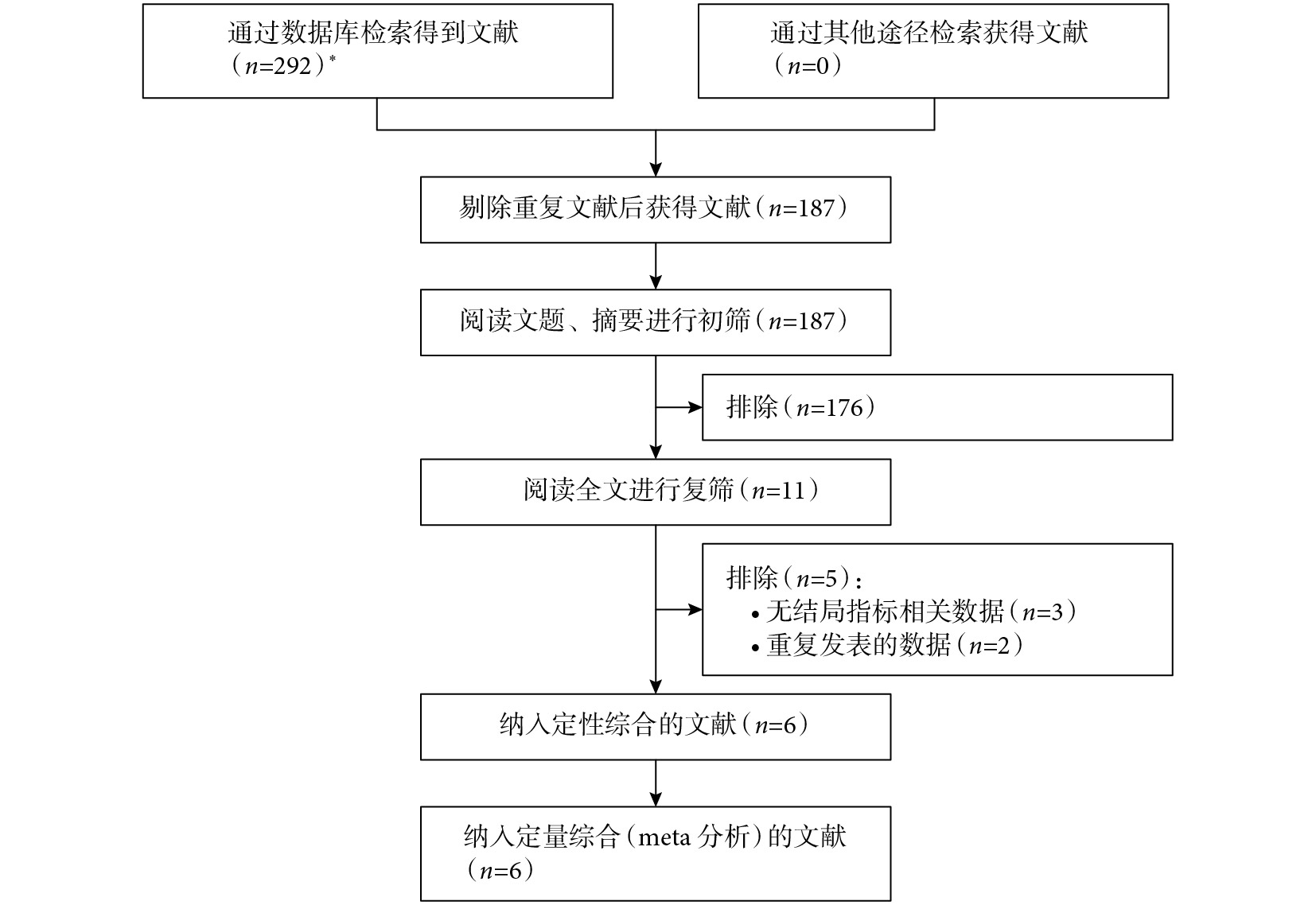

2.1 文獻檢索結果

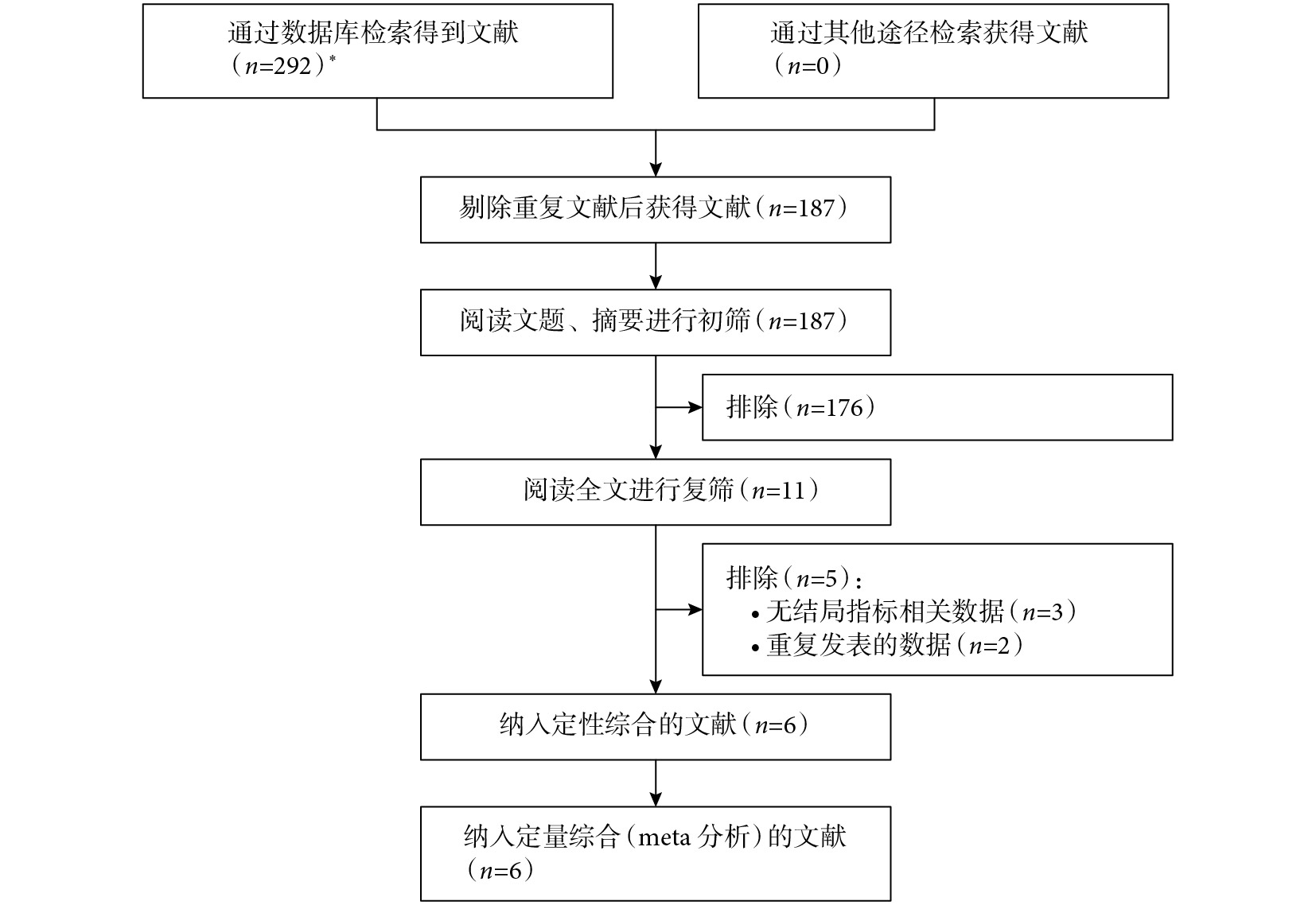

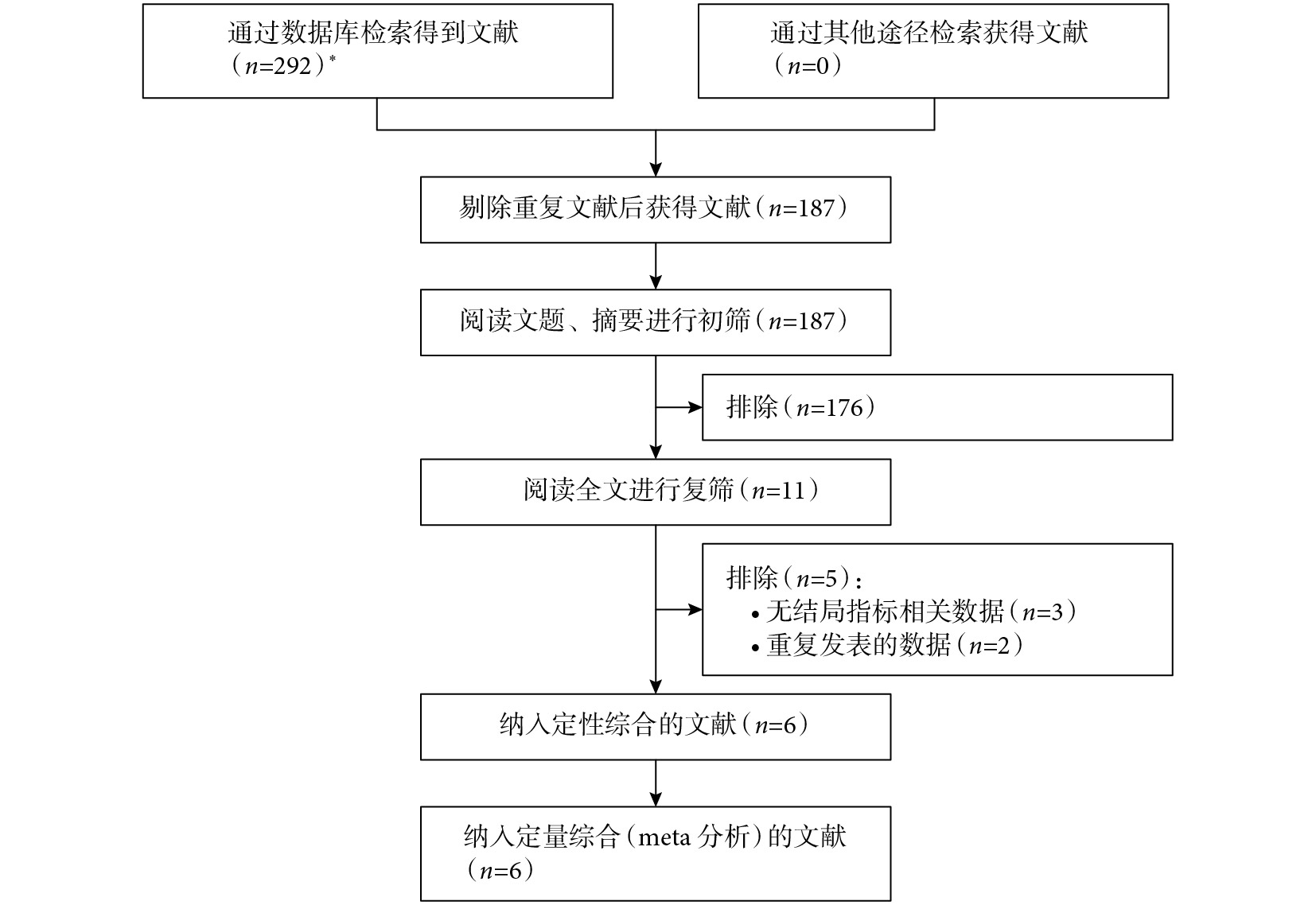

根據制定的檢索策略共檢索到 292 篇文獻,排除 105 篇重復文獻后,經閱讀標題和摘要排除 176 篇文獻,最后閱讀全文排除數據不全或重復的 5 篇文獻后,總共 6 篇文獻[13-18]最終納入 meta 分析。具體篩選流程見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:PubMed(

2.2 納入研究的基本特征及質量評價

總共 6 篇文獻中的 2 376 例食管癌患者被納入此 meta 分析,均來自中國或日本;所有研究均為回顧性研究,并且 NOS 評分都≥6 分;其中 5 篇文獻[13-17]的研究人群為食管鱗癌,1 篇[18]為食管癌(包括腺癌、鱗癌等);其余基本特征見表 1。

2.3 meta 分析結果

2.3.1 治療前 SII 與 OS 的關系

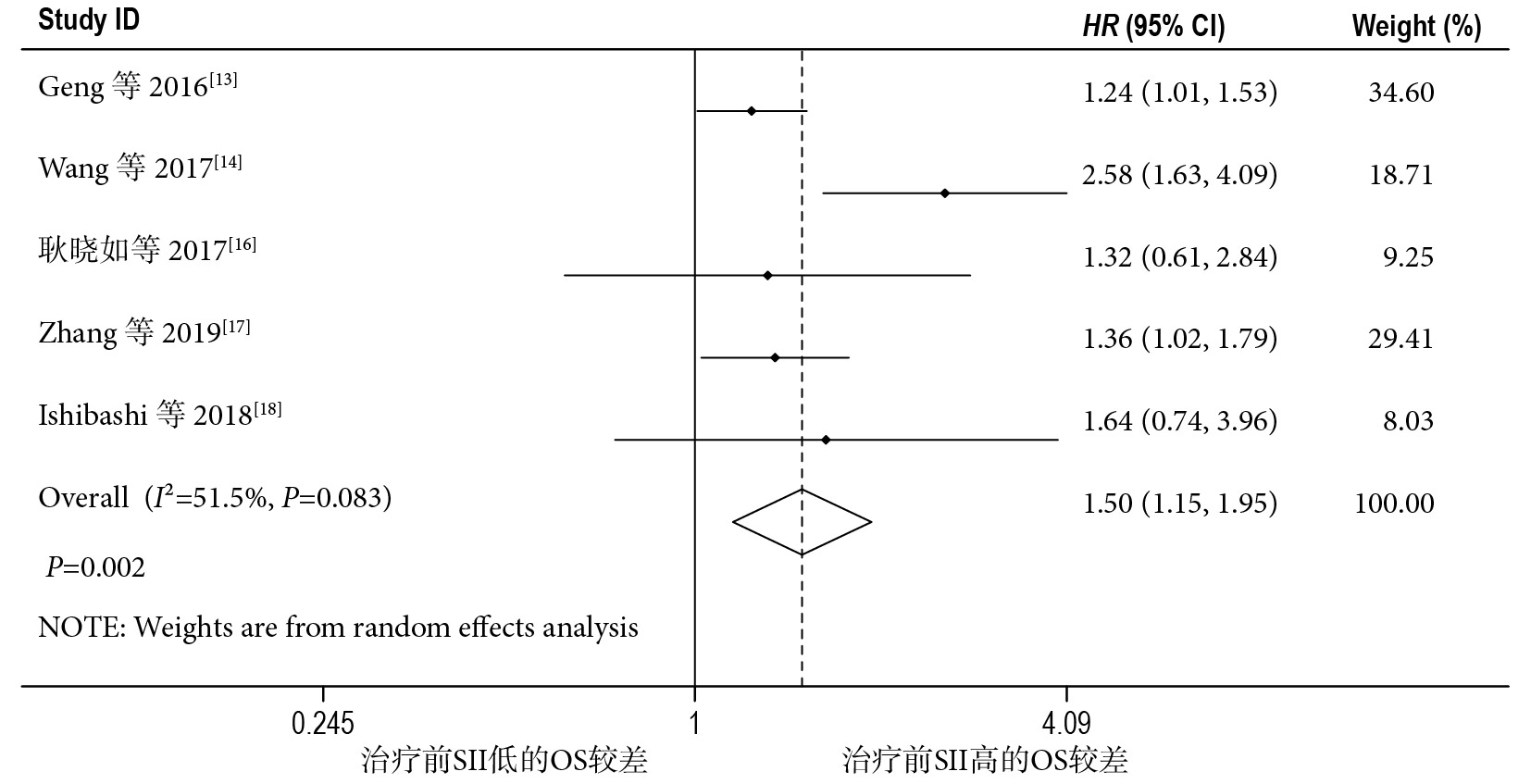

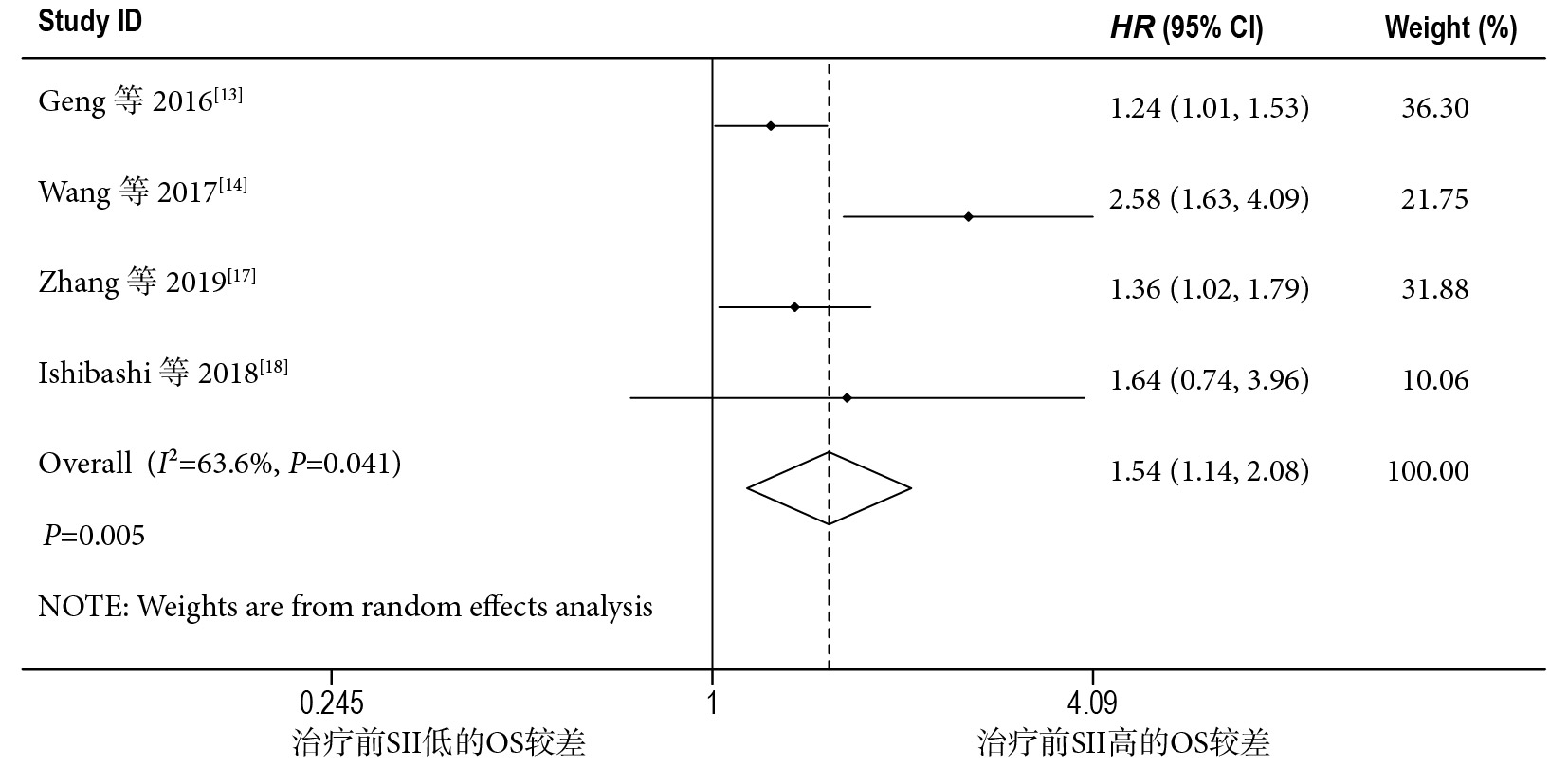

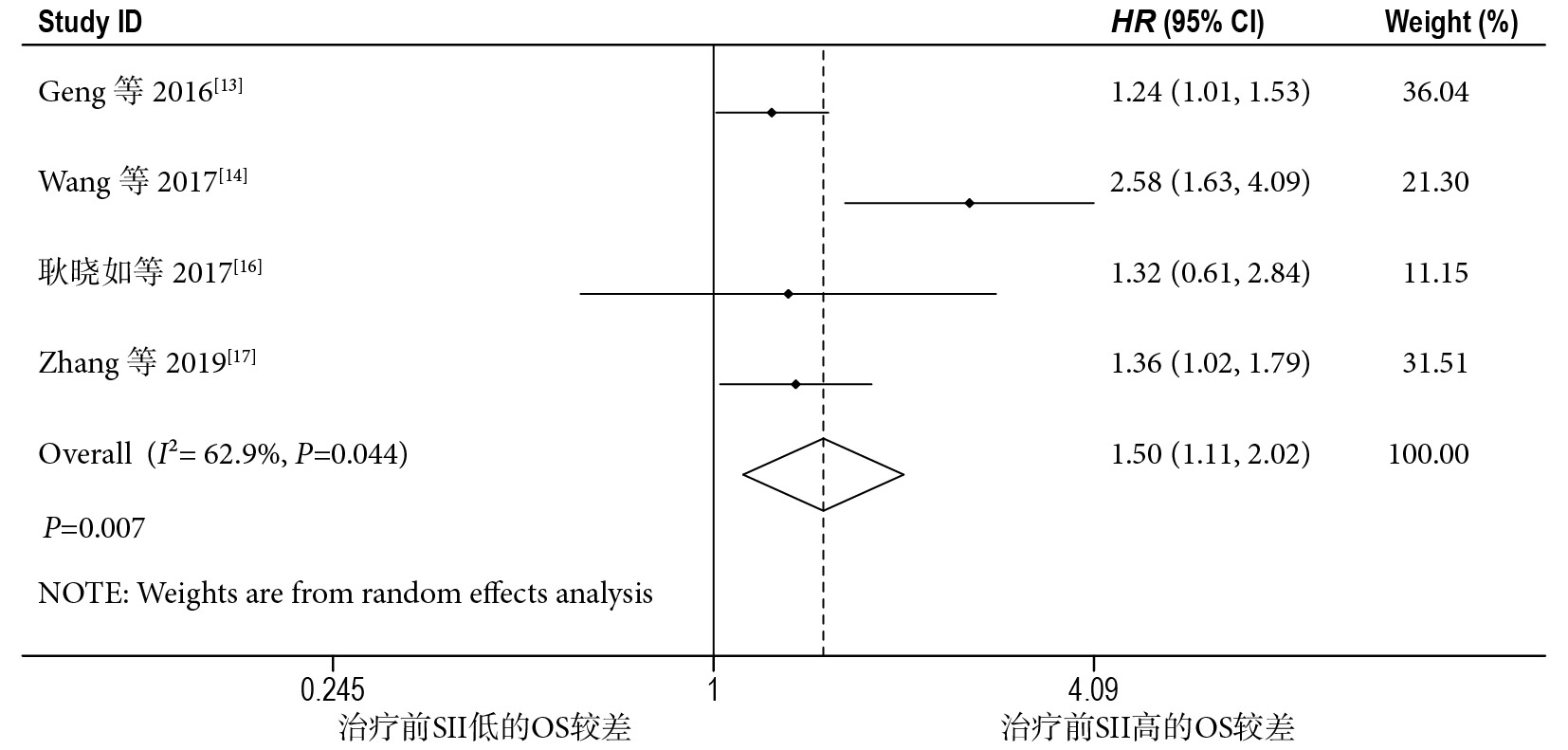

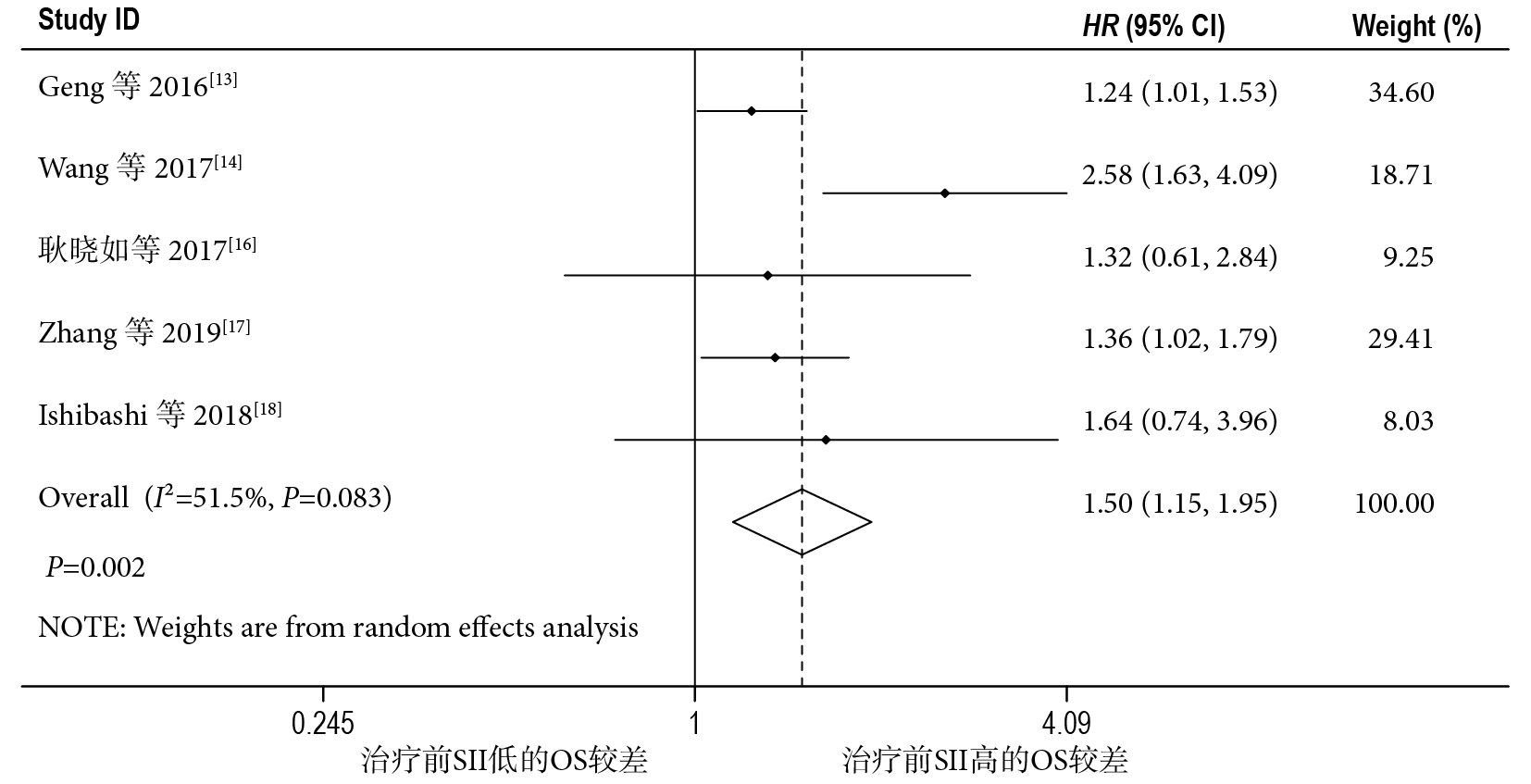

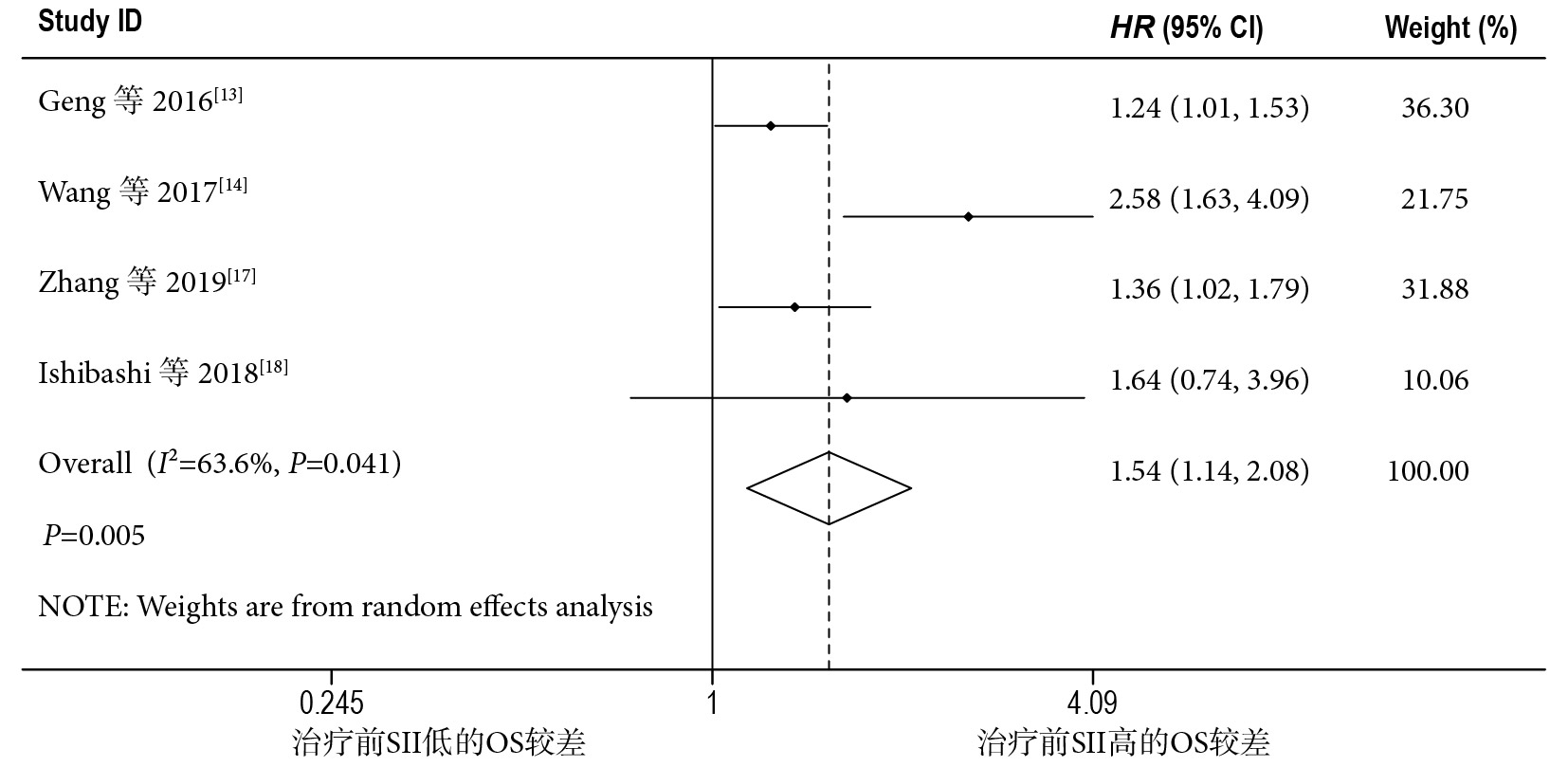

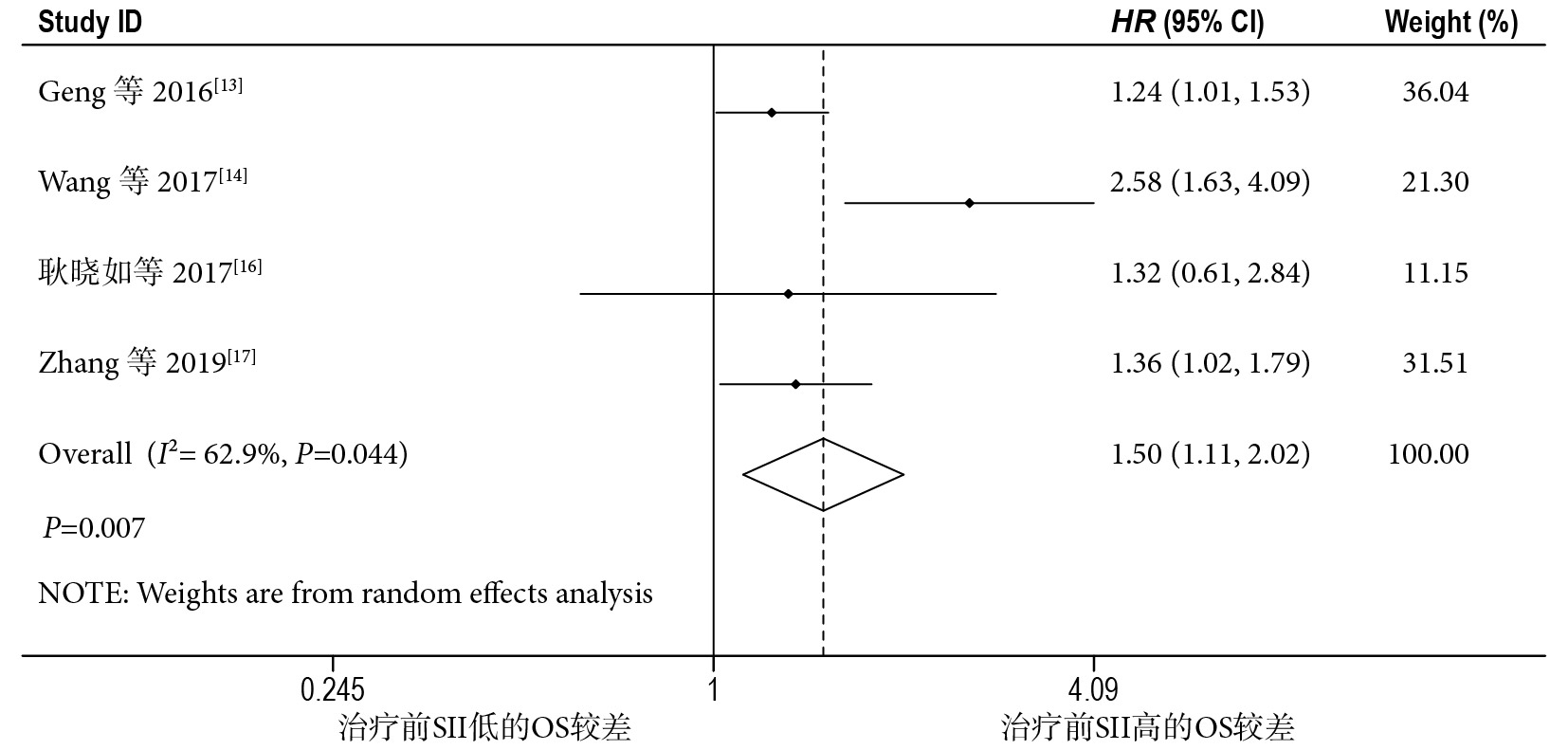

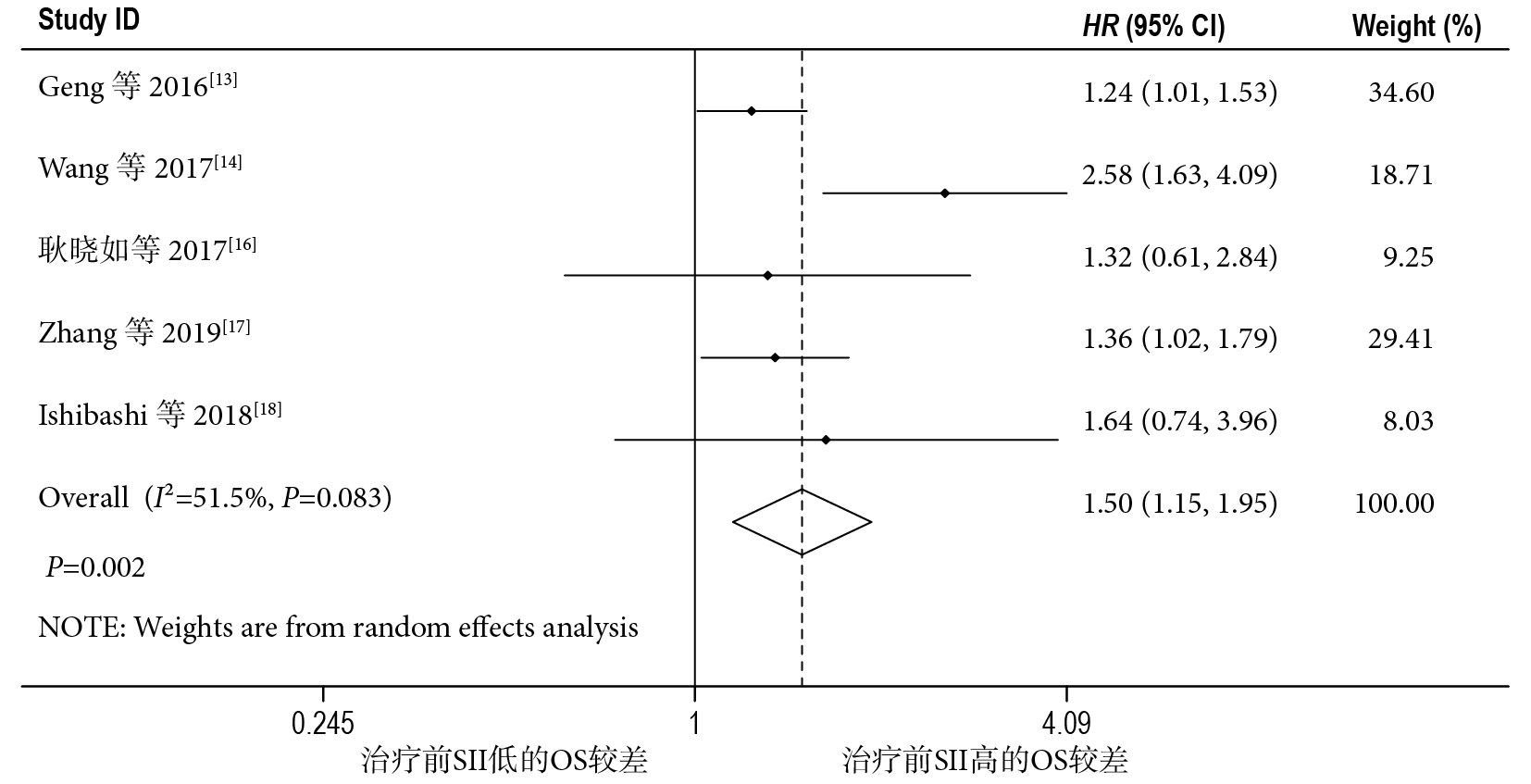

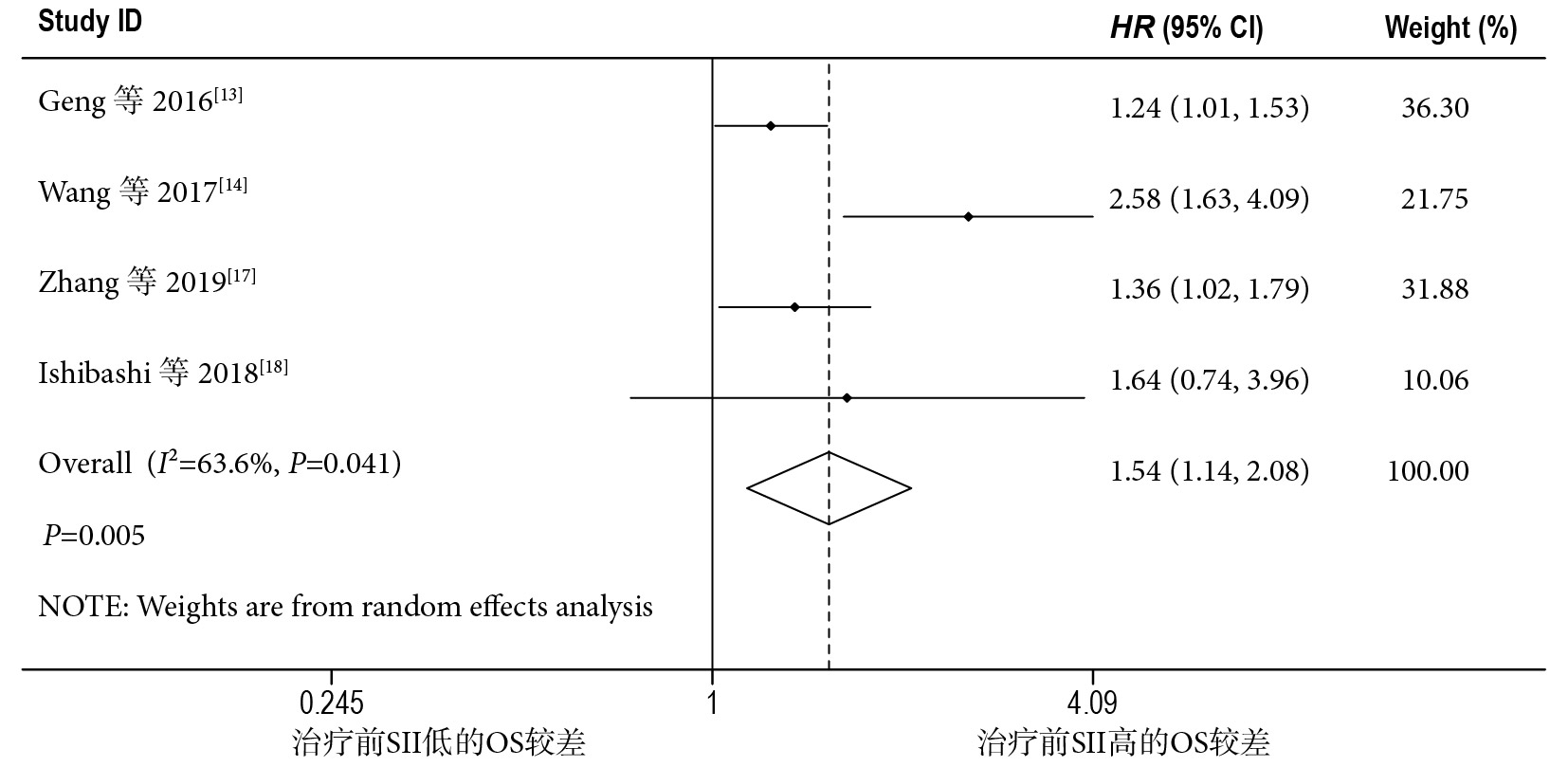

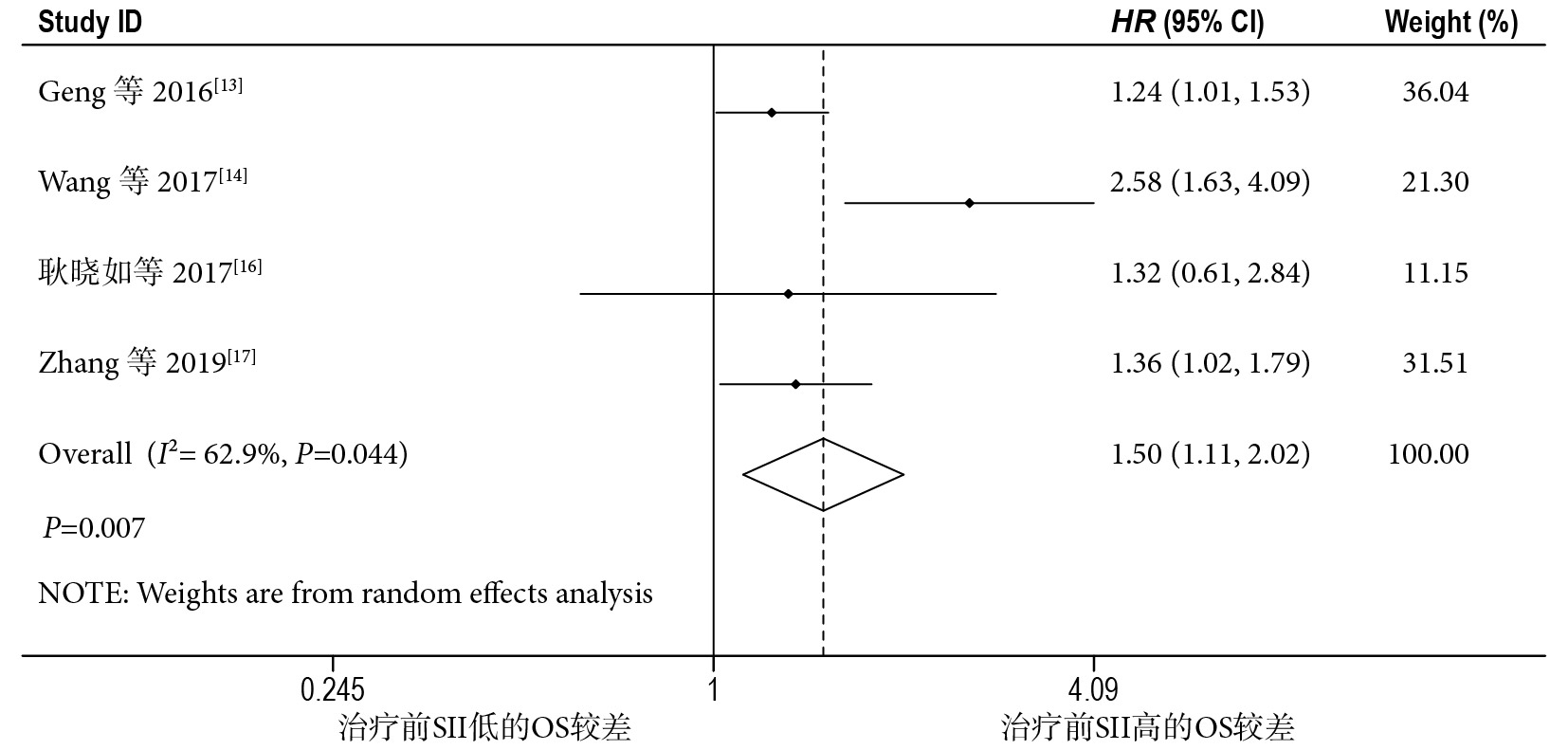

5 項研究[13-14, 16-18]報道了治療前 SII 與食管癌患者 OS 的關系。異質性檢驗結果顯示文獻間存在較高異質性(I2=51.5%,P=0.083),故采用隨機效應模型。meta 分析結果顯示,治療前 SII 升高與患者 OS 縮短存在明顯聯系[HR=1.50,95%CI(1.15,1.95),P=0.002](圖 2)。為探究異質性來源及進一步論證上述結果,我們進行了基于治療方案、病理類型的亞組分析,其結果顯示治療前 SII 與經手術治療[HR=1.54,95%CI(1.14,2.08),P=0.005]、食管鱗癌[HR=1.50,95%CI(1.11,2.02),P=0.007]患者的 OS 存在明顯相關性(圖 3、4)。但治療前 SII 與經放療的食管癌患者的 OS 無明顯相關性[HR=1.318,95%CI(0.611,2.841),P=0.482]。

圖2

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖2

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖3

治療前 SII 較高與 SII 較低的經手術治療的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖3

治療前 SII 較高與 SII 較低的經手術治療的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖4

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管鱗癌患者 OS 比較結果森林圖

圖4

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管鱗癌患者 OS 比較結果森林圖

2.3.2 治療前 SII 與 CSS、DFS 的關系

各有 1 項研究報道了 SII 與 DFS[14]、CSS[15]的關系,其結果顯示治療前 SII 較高是食管鱗癌患者 DFS[HR=2.699,95% CI(1.726,4.223),P<0.001]、CSS[HR=1.439,95% CI(1.042,1.987),P=0.027]較短的危險因素。

2.3.3 SII 與 NLR、PLR 的對比

PLR 與食管癌患者的 OS 存在相關性[HR=1.17,95%CI(1.03,1.33),P=0.014],SII 在食管癌患者預后方面具有比 NLR、PLR 更高的預測價值。見表 2。

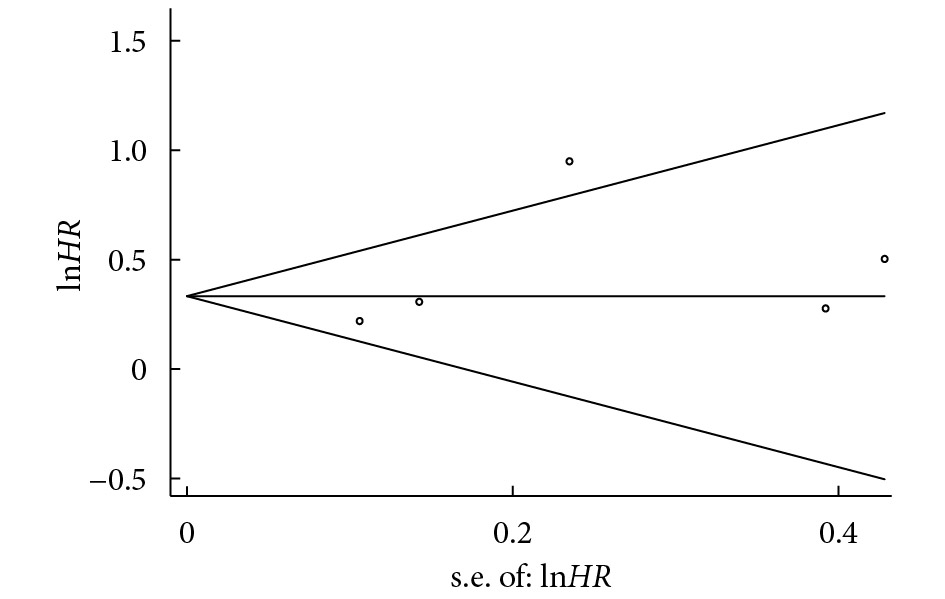

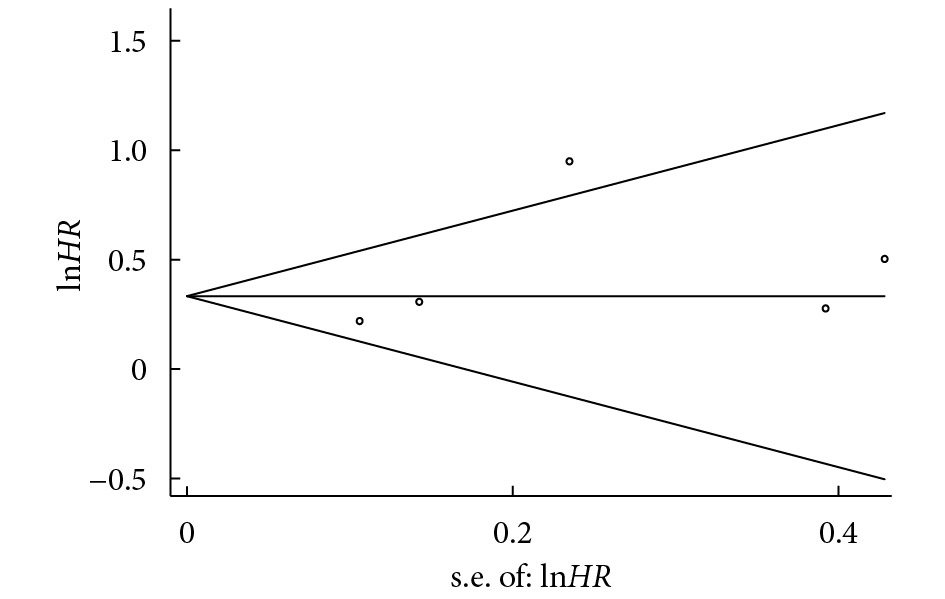

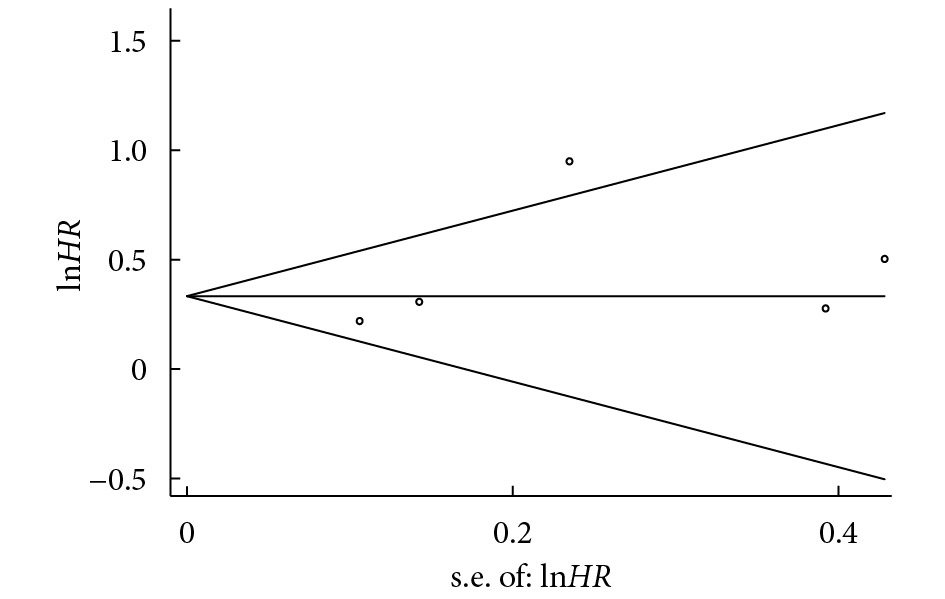

2.4 發表偏倚

Begg’s 漏斗圖基本對稱(P=0.221)、Egger’s 檢驗P=0.367,表明不存在明顯的發表偏倚。見圖 5。

圖5

Begg’s 漏斗圖檢測在食管癌中潛在的發表偏倚

圖5

Begg’s 漏斗圖檢測在食管癌中潛在的發表偏倚

3 討論

本文通過納入 6 項研究中的 2 376 例食管癌患者,首次以 meta 分析的方法探究了治療前 SII 在食管癌中的預后價值。結果顯示治療前 SII 較高可能為食管癌患者預后的獨立危險因素,尤其是經手術治療的食管鱗癌患者;并且 SII 具有比 NLR 和 PLR 明顯更高的預后評估價值。

炎癥反應已被證實在腫瘤進展的各個時期都起到了重要作用,包括啟動、惡變、組織浸潤和轉移等[23]。SII 是近年來才被提出的基于中性粒細胞、血小板、淋巴細胞計數的一個新的炎癥指數,有文獻報道它與多種腫瘤的預后以及外周循環中的腫瘤細胞數量存在明顯聯系[13-14, 24-26]。

SII 能在腫瘤患者中表現出較高的預后評估價值可能與如下機制有關。10%~57% 的腫瘤患者由于行動不便、長期臥床等原因患上血小板增多癥[17],而血小板具有刺激腫瘤血管生成及保護腫瘤細胞不被溶解的作用,從而促進了腫瘤的進展[27-28]。中性粒細胞則被證實能夠促進炎癥因子的釋放,比如血管上皮生長因子、白細胞介素 8 和核因子 κB 等,而這些炎癥因子在建立腫瘤微環境、刺激腫瘤分化、進展和轉移、幫助癌細胞逃避免疫監測等方面發揮了重要作用[29]。此外,研究表明,淋巴細胞可以通過誘導細胞毒性死亡、抑制癌細胞增殖和遷移、建立宿主對腫瘤的免疫反應等方面發揮抗癌作用,淋巴細胞數量降低則會導致淋巴細胞介導的抗腫瘤免疫反應功能下降[30]。

我們認為,本文最重要的臨床價值在于不僅可以根據食管癌患者治療前 SII 的高低初步判斷其預后情況,也能幫助臨床治療策略的制定。即治療前 SII 較高的患者相比于較低的患者,可能更能從新輔助放化療、術后輔助放化療以及腫瘤相關治療前的抗免疫炎癥反應治療中獲益。當然,上述建議還需要進一步研究驗證。

本研究的局限性:① 僅納入了 6 項研究,且均為回顧性研究,故可能存在較大偏倚。② 由于所有患者均來自中國或日本,所以 SII 在其他國家、地區的食管癌預后中的價值還有待證實。③ 由于無法獲得納入研究的原始數據,所以我們無法以分期、性別、年齡等預后因素進行分層分析,也未能探究 SII 在除鱗癌以外的其他病理類型中的預后價值。④ 這 6 項研究中 SII 的臨界值范圍在 307~650,所以 SII(在不同人群)的最佳臨界值還需要更多的研究來確定。⑤ 我們僅納入了中文和英文文獻,其他語言的研究未納入其中,這也會導致一定程度的偏倚。⑥ 盡管 Begg’s、Egger’s 檢驗顯示無明顯的發表偏倚存在,但仍無法完全避免;因為相較于陰性結果的研究,陽性結果的研究更易發表。

綜上,本研究首次通過 meta 分析的方法探究了 SII 在食管癌中的預后價值,結果表明治療前 SII 較高可能是中國和日本食管癌患者預后不良的一個獨立危險因素,尤其是經手術治療的食管鱗癌患者;并且 SII 具有比 NLR 和 PLR 更高的預后評估價值。然而由于上述局限性的存在,我們的結論仍需更多大樣本的前瞻性研究來證實。

食管癌是全世界范圍內最常見的惡性腫瘤之一。由于早期不易被診斷、疾病進展快等原因,食管癌的 5 年生存率僅 15%~25%[1-2]。食管癌的兩大病理類型分別為食管鱗狀細胞癌(鱗癌)和食管腺癌,而在我國食管鱗癌占到 90% 以上[3]。到現在為止,TNM 分期系統仍然是評估食管癌患者預后的主要手段,然而,即使處于同一分期、接受相同或相似治療方案的患者,其預后也可能會有較大差異。因此,我們仍需更多可靠的預后指標來協助判斷食管癌患者的預后情況以及制定臨床治療策略。

目前,已有大量的文獻證實系統性炎癥反應與多種腫瘤的發生、發展和轉移有著密切聯系,而中性粒細胞/淋巴細胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、血小板/淋巴細胞比值(platelet to lymphocyte ratio,PLR)能較好地代表系統性炎癥反應狀態[4-6]。盡管既往研究發現 NLR、PLR 很可能是食管癌預后的獨立危險因素[7-8],但仍有不少文獻表明 NLR、PLR 與食管癌患者的預后沒有明顯相關性[9-12]。而系統免疫炎癥指數(systemic immune inflammation index,SII)有效地結合了這兩個指標,其計算方式為中性粒細胞計數×血小板計數/淋巴細胞計數,并且目前已有文獻表明 SII 可能在食管癌預后方面存在較大的預測價值[13-18]。因此本文擬采用 meta 分析的方法進一步驗證 SII 與食管癌患者預后的相關性,并與 NLR、PLR 的預后評估價值進行比較。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究類型:國內外已公開發表的探究治療[包括新輔助放射治療(放療)、化學治療(化療)、放化療、手術]前 SII 與食管癌預后關系的研究;② 研究對象:經病理學確診的食管癌患者;③ 暴露因素:SII 被定義為血常規檢查中的中性粒細胞計數×血小板計數/淋巴細胞計數,并根據 SII 值將患者分到高 SII 或低 SII 組;④ 結局指標:主要研究指標為總生存期(overall survival,OS),次要研究指標為腫瘤相關生存期(cancer-specific survival,CSS)和無病生存期(disease-free survival,DFS)。

1.1.2 排除標準

① 研究對象為非原發性食管癌如轉移性癌或復發腫瘤;② 文章類型為摘要、評論、個案、綜述、系統評價等;③ 研究未提供足夠信息計算 OS 的風險比(hazard ratio,HR)值及其 95% 置信區間(confidence interval,CI);④ 無法獲得全文或不能進行質量評估的文獻;⑤ 對于重復發表或數據有重合的研究僅保留方法學質量較高的研究。

1.2 檢索策略

通過計算機檢索 PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、中國知網、維普、中國生物醫學文獻數據庫、萬方等數據庫從建庫至 2018 年 12 月公開發表的有關治療前 SII 與食管癌患者預后關系的文獻。采用主題詞與關鍵詞結合的檢索方法。英文檢索詞為“systemic immune inflammation index”“SII”“tumor”“carcinoma”“neoplasm”“cancer”“esophageal”“esophagus”;中文檢索詞為“系統免疫炎癥指數”“全身免疫炎癥指數”“食管癌”“食管腫瘤”“食道癌”“食道腫瘤”。以英文數據庫為例,具體檢索策略為:(esophageal OR esophagus) AND (cancer OR tumor OR neoplasm OR carcinoma) AND (systemic immune inflammation index OR SII)。并對納入文獻的參考文獻進行補充檢索。

1.3 文獻篩選、數據提取與質量評估

由 2 名研究者(王彥和王彥文)根據納入和排除標準獨立進行文獻篩選、數據提取及文獻質量評價,若出現分歧則通過討論或第三方解決。提取的數據信息包括:第一作者姓名、發表年份、國家、樣本量、性別比例、病理類型、腫瘤分期、治療方案、中位隨訪時間、SII 臨界值、結局指標及相應HR值和 95%CI 等。

通過紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa scale,NOS)[19]對納入文獻進行質量評價,該量表涉及 3 個方面:隊列選擇、隊列可比性及結局事件的評估;得分≥6 分的研究被視為高質量研究。

1.4 統計學方法

所有統計分析均使用 Stata 12.0 軟件完成。上述結局指標的合并效應量為 HR 值;異質性檢驗由 I2 統計量和 Q 檢驗完成,若 P<0.10 或(和)I2>50% 則說明納入文獻異質性水平高,采用隨機效應模型進行合并,反之則采用固定效應模型[20]。通過亞組分析探索異質性來源或進一步論證 meta 分析的結果。利用 Begg’s 漏斗圖和 Egger’s 檢驗進行發表偏倚評價, P<0.05 則提示存在明顯的發表偏倚[21-22]。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

根據制定的檢索策略共檢索到 292 篇文獻,排除 105 篇重復文獻后,經閱讀標題和摘要排除 176 篇文獻,最后閱讀全文排除數據不全或重復的 5 篇文獻后,總共 6 篇文獻[13-18]最終納入 meta 分析。具體篩選流程見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:PubMed(

2.2 納入研究的基本特征及質量評價

總共 6 篇文獻中的 2 376 例食管癌患者被納入此 meta 分析,均來自中國或日本;所有研究均為回顧性研究,并且 NOS 評分都≥6 分;其中 5 篇文獻[13-17]的研究人群為食管鱗癌,1 篇[18]為食管癌(包括腺癌、鱗癌等);其余基本特征見表 1。

2.3 meta 分析結果

2.3.1 治療前 SII 與 OS 的關系

5 項研究[13-14, 16-18]報道了治療前 SII 與食管癌患者 OS 的關系。異質性檢驗結果顯示文獻間存在較高異質性(I2=51.5%,P=0.083),故采用隨機效應模型。meta 分析結果顯示,治療前 SII 升高與患者 OS 縮短存在明顯聯系[HR=1.50,95%CI(1.15,1.95),P=0.002](圖 2)。為探究異質性來源及進一步論證上述結果,我們進行了基于治療方案、病理類型的亞組分析,其結果顯示治療前 SII 與經手術治療[HR=1.54,95%CI(1.14,2.08),P=0.005]、食管鱗癌[HR=1.50,95%CI(1.11,2.02),P=0.007]患者的 OS 存在明顯相關性(圖 3、4)。但治療前 SII 與經放療的食管癌患者的 OS 無明顯相關性[HR=1.318,95%CI(0.611,2.841),P=0.482]。

圖2

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖2

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖3

治療前 SII 較高與 SII 較低的經手術治療的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖3

治療前 SII 較高與 SII 較低的經手術治療的食管癌患者 OS 比較結果森林圖

圖4

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管鱗癌患者 OS 比較結果森林圖

圖4

治療前 SII 較高與 SII 較低的食管鱗癌患者 OS 比較結果森林圖

2.3.2 治療前 SII 與 CSS、DFS 的關系

各有 1 項研究報道了 SII 與 DFS[14]、CSS[15]的關系,其結果顯示治療前 SII 較高是食管鱗癌患者 DFS[HR=2.699,95% CI(1.726,4.223),P<0.001]、CSS[HR=1.439,95% CI(1.042,1.987),P=0.027]較短的危險因素。

2.3.3 SII 與 NLR、PLR 的對比

PLR 與食管癌患者的 OS 存在相關性[HR=1.17,95%CI(1.03,1.33),P=0.014],SII 在食管癌患者預后方面具有比 NLR、PLR 更高的預測價值。見表 2。

2.4 發表偏倚

Begg’s 漏斗圖基本對稱(P=0.221)、Egger’s 檢驗P=0.367,表明不存在明顯的發表偏倚。見圖 5。

圖5

Begg’s 漏斗圖檢測在食管癌中潛在的發表偏倚

圖5

Begg’s 漏斗圖檢測在食管癌中潛在的發表偏倚

3 討論

本文通過納入 6 項研究中的 2 376 例食管癌患者,首次以 meta 分析的方法探究了治療前 SII 在食管癌中的預后價值。結果顯示治療前 SII 較高可能為食管癌患者預后的獨立危險因素,尤其是經手術治療的食管鱗癌患者;并且 SII 具有比 NLR 和 PLR 明顯更高的預后評估價值。

炎癥反應已被證實在腫瘤進展的各個時期都起到了重要作用,包括啟動、惡變、組織浸潤和轉移等[23]。SII 是近年來才被提出的基于中性粒細胞、血小板、淋巴細胞計數的一個新的炎癥指數,有文獻報道它與多種腫瘤的預后以及外周循環中的腫瘤細胞數量存在明顯聯系[13-14, 24-26]。

SII 能在腫瘤患者中表現出較高的預后評估價值可能與如下機制有關。10%~57% 的腫瘤患者由于行動不便、長期臥床等原因患上血小板增多癥[17],而血小板具有刺激腫瘤血管生成及保護腫瘤細胞不被溶解的作用,從而促進了腫瘤的進展[27-28]。中性粒細胞則被證實能夠促進炎癥因子的釋放,比如血管上皮生長因子、白細胞介素 8 和核因子 κB 等,而這些炎癥因子在建立腫瘤微環境、刺激腫瘤分化、進展和轉移、幫助癌細胞逃避免疫監測等方面發揮了重要作用[29]。此外,研究表明,淋巴細胞可以通過誘導細胞毒性死亡、抑制癌細胞增殖和遷移、建立宿主對腫瘤的免疫反應等方面發揮抗癌作用,淋巴細胞數量降低則會導致淋巴細胞介導的抗腫瘤免疫反應功能下降[30]。

我們認為,本文最重要的臨床價值在于不僅可以根據食管癌患者治療前 SII 的高低初步判斷其預后情況,也能幫助臨床治療策略的制定。即治療前 SII 較高的患者相比于較低的患者,可能更能從新輔助放化療、術后輔助放化療以及腫瘤相關治療前的抗免疫炎癥反應治療中獲益。當然,上述建議還需要進一步研究驗證。

本研究的局限性:① 僅納入了 6 項研究,且均為回顧性研究,故可能存在較大偏倚。② 由于所有患者均來自中國或日本,所以 SII 在其他國家、地區的食管癌預后中的價值還有待證實。③ 由于無法獲得納入研究的原始數據,所以我們無法以分期、性別、年齡等預后因素進行分層分析,也未能探究 SII 在除鱗癌以外的其他病理類型中的預后價值。④ 這 6 項研究中 SII 的臨界值范圍在 307~650,所以 SII(在不同人群)的最佳臨界值還需要更多的研究來確定。⑤ 我們僅納入了中文和英文文獻,其他語言的研究未納入其中,這也會導致一定程度的偏倚。⑥ 盡管 Begg’s、Egger’s 檢驗顯示無明顯的發表偏倚存在,但仍無法完全避免;因為相較于陰性結果的研究,陽性結果的研究更易發表。

綜上,本研究首次通過 meta 分析的方法探究了 SII 在食管癌中的預后價值,結果表明治療前 SII 較高可能是中國和日本食管癌患者預后不良的一個獨立危險因素,尤其是經手術治療的食管鱗癌患者;并且 SII 具有比 NLR 和 PLR 更高的預后評估價值。然而由于上述局限性的存在,我們的結論仍需更多大樣本的前瞻性研究來證實。