引用本文: 王萍, 鮑容, 史慶豐, 樊莉銘, 高曉東. 某綜合醫院消化內鏡生物膜形成現狀及影響因素分析. 華西醫學, 2021, 36(3): 348-352. doi: 10.7507/1002-0179.202101032 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

消化內鏡作為一種侵入人體胃腸道進行診療和微創治療的精密儀器,其管腔狹長、結構復雜,且材質不耐高溫、高壓,同時一些特殊結構的存在使得清洗、消毒比較困難。臨床使用后殘留的血液、胃腸道黏液以及各類組織碎片的貯留極易攜帶大量致病微生物,并通過黏附牢固結合在內鏡內腔表面,繼而導致細菌生物膜的緩慢形成[1]。《軟式內鏡清洗消毒技術規范》(WS 507-2016)[2]以消毒后≤20 菌落形成單位(colony forming unit,CFU)的內鏡判定為合格,但對已形成的生物膜如何判斷和清除沒有明確規定,而已形成的生物膜可能成為內鏡相關感染的潛在危險因素[3-4]。過氧乙酸和鄰苯二甲醛作為內鏡消毒劑,實驗條件下對人工污染的細菌繁殖體和細菌芽孢的消除對數值≥3.00[4],但對已形成的生物膜清除效果未知。因此,本研究擬對常規采用過氧乙酸和鄰苯二甲醛的消化內鏡進行研究,了解其內壁生物膜形成現狀,明確相關細菌的構成類型,并初步探討影響其形成的可能原因。

1 材料與方法

1.1 材料來源

選取 2020 年 9 月 1 日-13 日復旦大學附屬中山醫院內鏡中心 130 條臨床使用后經自動清洗機消毒的非重復消化內鏡進行研究,包括胃鏡 79 條,腸鏡 46 條,內鏡逆行胰膽管造影鏡 5 條。此外,因內鏡中心所配備內鏡數量難以滿足日常診療需求,研究期間共有 25 條內鏡為向廠商借用,105 條為中心持有。該內鏡中心自 2018 年 10 月改造以來,所有消化內鏡均使用自動清洗機進行清洗和消毒,消毒劑主要使用戊二醛和鄰苯二甲醛。新型冠狀病毒肺炎疫情發生后,為保障就診患者安全,內鏡中心 10 臺自動清洗機固定使用過氧乙酸,2 臺固定使用鄰苯二甲醛進行消毒,其消毒時間均為 5 min,以確保消化內鏡清洗和消毒質量。

1.2 研究方法

1.2.1 基本信息

對消化內鏡的類型、編號、來源、內鏡壁使用時長、過去 1 周內消毒次數等信息進行記錄。

1.2.2 內鏡壁損傷評估

使用便攜式內鏡管腔器械可視系統(上海利康醫藥有限公司)觀察消化內鏡的內鏡壁有無劃痕、刺突或其他損傷。

1.2.3 內鏡壁 ATP 檢測

使用 endoswab 內鏡拭子(美國 Hygiena 公司)對消化內鏡內壁反復刷洗 3 min 后,按說明書將拭子頭部毛刷剪斷放入 Ultrasnap ATP 熒光采樣棒內,使用 ATP 檢測儀器(美國 Hygiena 公司)進行讀數。按照產品說明,以相對光單位(relative light unit,RLU)值≥200 判定為不合格(陽性)。

1.2.4 內鏡壁細菌檢測

上述步驟完成后,使用一次性注射器(上海康德萊醫療器械股份有限公司,50 mL)抽取 50 mL 復方類中和劑(100 mL 磷酸鹽緩沖液+0.2 g 硫代硫酸鈉+0.5 g 吐溫+1 g 卵磷脂),從待檢內鏡的活檢口注入,用內鏡檢測取樣器 FC501(浙江泰林生物技術股份有限公司,120 mL)進行收集,及時送檢至實驗室并采用濾膜法轉移至 R2A 瓊脂培養基(江蘇科瑪嘉生物技術有限公司)于 35℃ 培養 48 h。結合《軟式內鏡清洗消毒技術規范》(WS 507-2016)標準[2]和前期預實驗結果,以細菌培養≥50 CFU 判定為不合格(陽性)。

1.3 細菌鑒定

使用無菌接種環挑取培養陽性標本中典型、單個菌落涂抹至質譜儀樣品檢測板上,隨后滴加 0.5 μL 的 70% 甲酸和 1 μL 的 α-氰基-4-羥基肉桂酸溶液覆蓋,直至基質液干燥后送入基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜進行菌種鑒定。以 VITEK MS 置信度≥99% 的細菌名稱作為菌種鑒定結果。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 21.0 軟件對數據進行統計學分析。計數資料的比較使用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法。多因素分析使用 logistic 回歸,回歸變量選擇:向前、條件,結果以比值比(odds ratio,OR)和 95% 置信區間(confidence interval,CI)表示。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 ATP 檢測結果及細菌培養結果

130 條消化內鏡 ATP 檢測總合格率為 94.62%,細菌培養總合格率為 92.31%,見表 1。胃鏡 ATP 讀數普遍偏高,7 條不合格胃鏡的 ATP 讀數范圍為 330~2 198 RLU,腸鏡和內鏡逆行胰膽管造影鏡讀數范圍為 0~15 RLU。細菌培養結果顯示,胃鏡、腸鏡和內鏡逆行胰膽管造影鏡合格率分別為 94.94%、89.13% 和 80.00%,且 3 組合格率差異無統計學意義(P=0.190)。

2.2 菌種鑒定結果

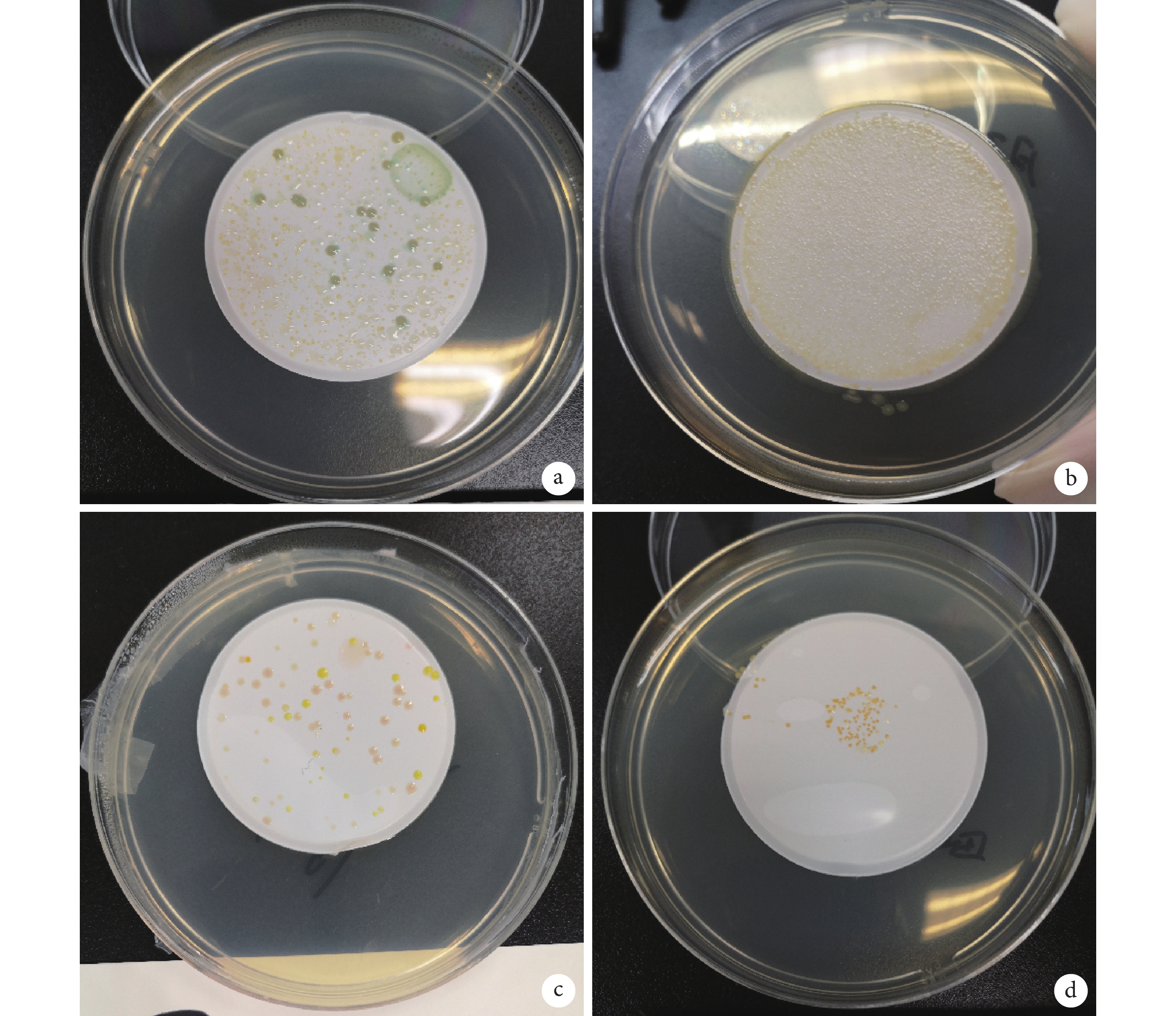

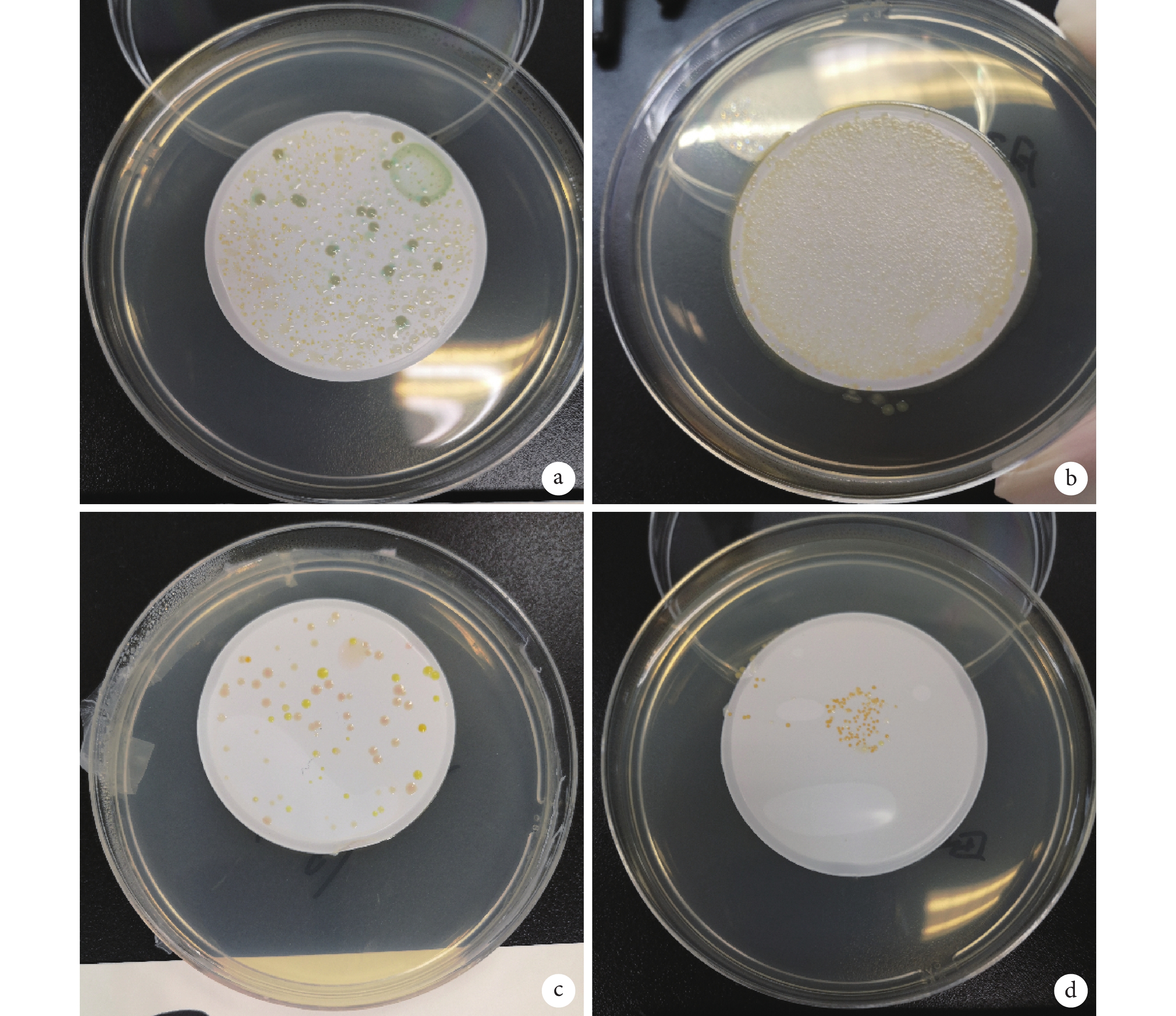

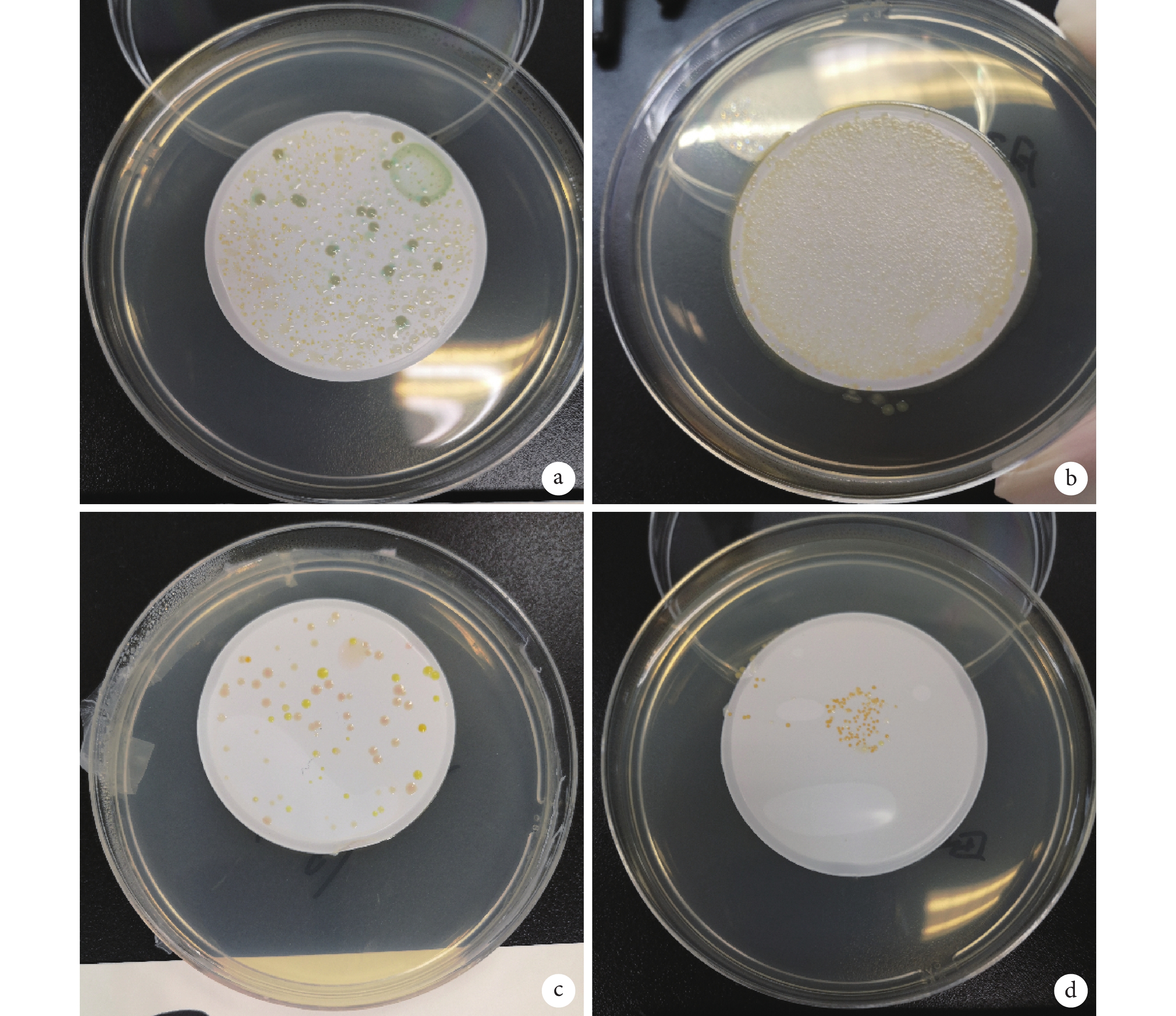

菌種鑒定結果顯示,10 份不合格標本以銅綠假單胞菌、奧斯陸莫拉菌、嗜麥芽窄食單胞菌、惡臭假單胞菌以及藤黃微球菌為主。各樣本 ATP 檢測結果及細菌鑒定結果見表 2,部分 R2A 培養結果見圖 1。

圖1

部分內鏡 R2A 培養陽性結果

圖1

部分內鏡 R2A 培養陽性結果

a. 腸鏡 358 號;b. 腸鏡 354 號;c. 胃鏡 183 號;d. 胃鏡 85 號

2.3 內鏡生物膜培養結果的單因素分析

單因素分析顯示,培養陰性內鏡與培養陽內鏡的內鏡類型、使用時長、內壁劃痕、內壁刺突差異無統計學意義(P>0.05),是否向生產商借用和過去 1 周消毒次數差異有統計學意義(P<0.05),見表 3。

2.4 內鏡生物膜培養陽性的多因素分析

將上述所有單因素納入多因素 logistic 回歸分析,結果顯示僅過去 1 周消毒頻次與內鏡生物膜培養陽性相關(P=0.001)。亞組分析顯示,與過去 1 周消毒頻次<15 次相比,消毒頻次>30 次的 OR 值為 0.040,95%CI 為(0.005,0.295)。詳見表 4。

3 討論

本次研究顯示,10 條內鏡的內壁可洗刷脫落出細菌,雖然合格率高于劉衛平等[5]對內蒙古 24 家醫院的軟式內鏡 81.25% 調研合格率,但部分內鏡細菌培養菌落數超過 10 000,其內壁生物膜污染較為嚴重。由于生物膜在形成過程中,在胞外基質的保護下可形成穩定而致密的細菌菌落[6],雖有研究指出過氧乙酸、鄰苯二甲醛、含氯消毒劑對高載量微生物的生物膜具有很好的清除效果[7-9],實驗條件下單次消毒即可清除 49.17%~99.36% 的生物膜[10],但僅有外表面細菌遭到殺滅時,殘余的生物膜骨架仍可保護內部細菌處于繁殖狀態[11],因此我們推測毛刷對內鏡壁的反復刷洗可物理性破壞生物膜,導致此次部分內鏡管壁上附著細菌大量釋放。

本次研究還發現,內鏡內壁已形成的生物膜多以奧斯陸莫拉菌、嗜麥芽窄食單胞菌、銅綠假單胞菌、藤黃微球菌等水生類細菌為主,而診療頻繁接觸的胃腸道細菌,如大腸菌群、乳酸桿菌、腸球菌等細菌鑒定均為陰性。我們前期調研結果已顯示,上海市三甲醫院內鏡終末漂洗水主要來自市政供水,管道內細菌種類繁多[12]且存在大量奧斯陸莫拉菌[13],經凈化裝置過濾后合格率也僅為 63.09%[14]。一些醫療用水,如透析用水、冷凝水、洗手水及內鏡漂洗用水中可頻繁檢出銅綠假單胞菌[15-16]、嗜麥芽窄食單胞菌[17-18]、藤黃微球菌[19]等,與本次培養鑒定結果基本相同。因此,內鏡的有效清洗和消毒可避免胃腸道細菌在診療后的殘留和污染,但終末漂洗水中的水生細菌在內鏡管壁的殘留是形成生物膜的關鍵。

此外,內鏡內腔表面長期受到內鏡附件及清洗刷的摩擦易出現細小的劃痕和裂紋,使用時間越長其內腔表面越粗糙,利于細菌和有機物的黏附聚集[20]。本次研究所使用的便攜式內鏡管腔器械可視系統可對內鏡內壁磨損情況進行肉眼觀察,雖然部分內鏡出現明顯的劃痕和毛刺樣凸起,但未發現該因素與生物膜陽性有關聯。此外,研究期間有 25 條向廠商借用,其內鏡的生物膜陽性率顯著高于本院自有內鏡,且經多因素回歸分析顯示陽性率與過去 1 周在本院消毒頻次密切相關。尤其值得注意的是,腸鏡 362 號和腸鏡 361 號均為借用后首次消毒,刷洗后洗脫細菌數量最高達 1×104 CFU 以上,暴露出對此類外借內鏡的使用和管理存在漏洞,未來應加強監測和管理。

綜上所述,消化內鏡在消毒過程中應充分重視刷洗時間和力道,常規消毒完成后應重視終末漂洗用水的選擇及微生物監測,已有生物膜的內鏡應重視滅菌過程及生物膜的清除。通過建立更為完整的消毒體系,才能切實降低醫院感染的發生,提高醫療質量及保障患者生命安全。

消化內鏡作為一種侵入人體胃腸道進行診療和微創治療的精密儀器,其管腔狹長、結構復雜,且材質不耐高溫、高壓,同時一些特殊結構的存在使得清洗、消毒比較困難。臨床使用后殘留的血液、胃腸道黏液以及各類組織碎片的貯留極易攜帶大量致病微生物,并通過黏附牢固結合在內鏡內腔表面,繼而導致細菌生物膜的緩慢形成[1]。《軟式內鏡清洗消毒技術規范》(WS 507-2016)[2]以消毒后≤20 菌落形成單位(colony forming unit,CFU)的內鏡判定為合格,但對已形成的生物膜如何判斷和清除沒有明確規定,而已形成的生物膜可能成為內鏡相關感染的潛在危險因素[3-4]。過氧乙酸和鄰苯二甲醛作為內鏡消毒劑,實驗條件下對人工污染的細菌繁殖體和細菌芽孢的消除對數值≥3.00[4],但對已形成的生物膜清除效果未知。因此,本研究擬對常規采用過氧乙酸和鄰苯二甲醛的消化內鏡進行研究,了解其內壁生物膜形成現狀,明確相關細菌的構成類型,并初步探討影響其形成的可能原因。

1 材料與方法

1.1 材料來源

選取 2020 年 9 月 1 日-13 日復旦大學附屬中山醫院內鏡中心 130 條臨床使用后經自動清洗機消毒的非重復消化內鏡進行研究,包括胃鏡 79 條,腸鏡 46 條,內鏡逆行胰膽管造影鏡 5 條。此外,因內鏡中心所配備內鏡數量難以滿足日常診療需求,研究期間共有 25 條內鏡為向廠商借用,105 條為中心持有。該內鏡中心自 2018 年 10 月改造以來,所有消化內鏡均使用自動清洗機進行清洗和消毒,消毒劑主要使用戊二醛和鄰苯二甲醛。新型冠狀病毒肺炎疫情發生后,為保障就診患者安全,內鏡中心 10 臺自動清洗機固定使用過氧乙酸,2 臺固定使用鄰苯二甲醛進行消毒,其消毒時間均為 5 min,以確保消化內鏡清洗和消毒質量。

1.2 研究方法

1.2.1 基本信息

對消化內鏡的類型、編號、來源、內鏡壁使用時長、過去 1 周內消毒次數等信息進行記錄。

1.2.2 內鏡壁損傷評估

使用便攜式內鏡管腔器械可視系統(上海利康醫藥有限公司)觀察消化內鏡的內鏡壁有無劃痕、刺突或其他損傷。

1.2.3 內鏡壁 ATP 檢測

使用 endoswab 內鏡拭子(美國 Hygiena 公司)對消化內鏡內壁反復刷洗 3 min 后,按說明書將拭子頭部毛刷剪斷放入 Ultrasnap ATP 熒光采樣棒內,使用 ATP 檢測儀器(美國 Hygiena 公司)進行讀數。按照產品說明,以相對光單位(relative light unit,RLU)值≥200 判定為不合格(陽性)。

1.2.4 內鏡壁細菌檢測

上述步驟完成后,使用一次性注射器(上海康德萊醫療器械股份有限公司,50 mL)抽取 50 mL 復方類中和劑(100 mL 磷酸鹽緩沖液+0.2 g 硫代硫酸鈉+0.5 g 吐溫+1 g 卵磷脂),從待檢內鏡的活檢口注入,用內鏡檢測取樣器 FC501(浙江泰林生物技術股份有限公司,120 mL)進行收集,及時送檢至實驗室并采用濾膜法轉移至 R2A 瓊脂培養基(江蘇科瑪嘉生物技術有限公司)于 35℃ 培養 48 h。結合《軟式內鏡清洗消毒技術規范》(WS 507-2016)標準[2]和前期預實驗結果,以細菌培養≥50 CFU 判定為不合格(陽性)。

1.3 細菌鑒定

使用無菌接種環挑取培養陽性標本中典型、單個菌落涂抹至質譜儀樣品檢測板上,隨后滴加 0.5 μL 的 70% 甲酸和 1 μL 的 α-氰基-4-羥基肉桂酸溶液覆蓋,直至基質液干燥后送入基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜進行菌種鑒定。以 VITEK MS 置信度≥99% 的細菌名稱作為菌種鑒定結果。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 21.0 軟件對數據進行統計學分析。計數資料的比較使用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法。多因素分析使用 logistic 回歸,回歸變量選擇:向前、條件,結果以比值比(odds ratio,OR)和 95% 置信區間(confidence interval,CI)表示。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 ATP 檢測結果及細菌培養結果

130 條消化內鏡 ATP 檢測總合格率為 94.62%,細菌培養總合格率為 92.31%,見表 1。胃鏡 ATP 讀數普遍偏高,7 條不合格胃鏡的 ATP 讀數范圍為 330~2 198 RLU,腸鏡和內鏡逆行胰膽管造影鏡讀數范圍為 0~15 RLU。細菌培養結果顯示,胃鏡、腸鏡和內鏡逆行胰膽管造影鏡合格率分別為 94.94%、89.13% 和 80.00%,且 3 組合格率差異無統計學意義(P=0.190)。

2.2 菌種鑒定結果

菌種鑒定結果顯示,10 份不合格標本以銅綠假單胞菌、奧斯陸莫拉菌、嗜麥芽窄食單胞菌、惡臭假單胞菌以及藤黃微球菌為主。各樣本 ATP 檢測結果及細菌鑒定結果見表 2,部分 R2A 培養結果見圖 1。

圖1

部分內鏡 R2A 培養陽性結果

圖1

部分內鏡 R2A 培養陽性結果

a. 腸鏡 358 號;b. 腸鏡 354 號;c. 胃鏡 183 號;d. 胃鏡 85 號

2.3 內鏡生物膜培養結果的單因素分析

單因素分析顯示,培養陰性內鏡與培養陽內鏡的內鏡類型、使用時長、內壁劃痕、內壁刺突差異無統計學意義(P>0.05),是否向生產商借用和過去 1 周消毒次數差異有統計學意義(P<0.05),見表 3。

2.4 內鏡生物膜培養陽性的多因素分析

將上述所有單因素納入多因素 logistic 回歸分析,結果顯示僅過去 1 周消毒頻次與內鏡生物膜培養陽性相關(P=0.001)。亞組分析顯示,與過去 1 周消毒頻次<15 次相比,消毒頻次>30 次的 OR 值為 0.040,95%CI 為(0.005,0.295)。詳見表 4。

3 討論

本次研究顯示,10 條內鏡的內壁可洗刷脫落出細菌,雖然合格率高于劉衛平等[5]對內蒙古 24 家醫院的軟式內鏡 81.25% 調研合格率,但部分內鏡細菌培養菌落數超過 10 000,其內壁生物膜污染較為嚴重。由于生物膜在形成過程中,在胞外基質的保護下可形成穩定而致密的細菌菌落[6],雖有研究指出過氧乙酸、鄰苯二甲醛、含氯消毒劑對高載量微生物的生物膜具有很好的清除效果[7-9],實驗條件下單次消毒即可清除 49.17%~99.36% 的生物膜[10],但僅有外表面細菌遭到殺滅時,殘余的生物膜骨架仍可保護內部細菌處于繁殖狀態[11],因此我們推測毛刷對內鏡壁的反復刷洗可物理性破壞生物膜,導致此次部分內鏡管壁上附著細菌大量釋放。

本次研究還發現,內鏡內壁已形成的生物膜多以奧斯陸莫拉菌、嗜麥芽窄食單胞菌、銅綠假單胞菌、藤黃微球菌等水生類細菌為主,而診療頻繁接觸的胃腸道細菌,如大腸菌群、乳酸桿菌、腸球菌等細菌鑒定均為陰性。我們前期調研結果已顯示,上海市三甲醫院內鏡終末漂洗水主要來自市政供水,管道內細菌種類繁多[12]且存在大量奧斯陸莫拉菌[13],經凈化裝置過濾后合格率也僅為 63.09%[14]。一些醫療用水,如透析用水、冷凝水、洗手水及內鏡漂洗用水中可頻繁檢出銅綠假單胞菌[15-16]、嗜麥芽窄食單胞菌[17-18]、藤黃微球菌[19]等,與本次培養鑒定結果基本相同。因此,內鏡的有效清洗和消毒可避免胃腸道細菌在診療后的殘留和污染,但終末漂洗水中的水生細菌在內鏡管壁的殘留是形成生物膜的關鍵。

此外,內鏡內腔表面長期受到內鏡附件及清洗刷的摩擦易出現細小的劃痕和裂紋,使用時間越長其內腔表面越粗糙,利于細菌和有機物的黏附聚集[20]。本次研究所使用的便攜式內鏡管腔器械可視系統可對內鏡內壁磨損情況進行肉眼觀察,雖然部分內鏡出現明顯的劃痕和毛刺樣凸起,但未發現該因素與生物膜陽性有關聯。此外,研究期間有 25 條向廠商借用,其內鏡的生物膜陽性率顯著高于本院自有內鏡,且經多因素回歸分析顯示陽性率與過去 1 周在本院消毒頻次密切相關。尤其值得注意的是,腸鏡 362 號和腸鏡 361 號均為借用后首次消毒,刷洗后洗脫細菌數量最高達 1×104 CFU 以上,暴露出對此類外借內鏡的使用和管理存在漏洞,未來應加強監測和管理。

綜上所述,消化內鏡在消毒過程中應充分重視刷洗時間和力道,常規消毒完成后應重視終末漂洗用水的選擇及微生物監測,已有生物膜的內鏡應重視滅菌過程及生物膜的清除。通過建立更為完整的消毒體系,才能切實降低醫院感染的發生,提高醫療質量及保障患者生命安全。