引用本文: 李盼盼, 青浩渺, 任思勰, 王遠軍, 蔣華. 脛骨髁間隆起形態與非接觸性前交叉韌帶損傷的相關性分析. 華西醫學, 2023, 38(4): 536-542. doi: 10.7507/1002-0179.202209130 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament, ACL)損傷是骨科臨床常見的膝部損傷。據統計,在 15~45 歲中青年人群中每 1750 人就有 1 人發生過 ACL 損傷[1-2],其中約 78% 的 ACL 損傷為非接觸性損傷[3],其損傷因素除了生物力學、運動機制及環境等因素外,膝關節構成骨的解剖形態與 ACL 損傷亦存在相關性[4-6]。脛骨近端是膝關節的重要組成結構,與膝關節的穩定和功能關系密切。已有學者提出假設認為脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷存在相關性并進行了相關研究[7-10],但由于研究方式的不同、地域及種族之間脛骨近端解剖形態的差異[11],國內外學者的研究結論并不一致[8-9, 12],因此進一步研究脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷的關系具有重要臨床價值。本研究收集了成都市第二人民醫院 401 例患者的膝關節 X 線片,對膝關節脛骨內、外側髁間隆起高度及髁間隆起寬度進行統計分析,以探討脛骨髁間隆起形態是否與 ACL 損傷存在相關性,旨在為 ACL 損傷的預防及風險因素的識別提供一定理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性分析 2017 年 1 月-2021 年 10 月于成都市第二人民醫院就診并進行膝關節 X 線片檢查的患者膝部影像資料。

ACL 斷裂組納入標準:① 經骨科手術或關節鏡證實 ACL 斷裂,損傷機制為非接觸性,如運動過程中旋轉、方向調整等;② 損傷時間<6 個月,既往無膝部手術史;③ X 線平片投照體位標準、影像完整、對比度良好。排除標準:① 合并 ACL 以外的其他韌帶損傷或膝關節構成骨骨折;② 既往有膝關節的骨關節炎、關節畸形、關節內感染、骨腫瘤等疾病;③ 年齡≤15 歲骨骼發育不成熟或骺線未閉合,年齡>55 歲或有膝關節骨質增生、骨質疏松等。

正常對照組納入標準:① 因膝部不適就診,經骨科專科體格檢查(如 Lachman 試驗、抽屜試驗等)和膝關節 MRI 影像確認 ACL 正常;② 無膝部外傷史或手術史;③ X 線平片投照體位標準、影像完整、對比度良好。排除標準:年齡≤15 歲骨骼發育不成熟或骺線未閉合,年齡>55 歲或有膝關節骨質增生、骨質疏松等。

本研究為回顧性研究,獲成都市第二人民醫院醫學倫理委員會批準,批文號:2022-155。

1.2 影像檢查方法

所有患者均使用 Siemens Ysio 數字 X 線 DR 系統(德國西門子公司)進行膝關節標準前后位投照,患者取仰臥位,足尖向上,下肢長軸與視野長軸一致,小腿略內旋,使髕骨居中朝上,小腿及大腿緊貼床面,投照中心線對準髕骨下緣,投照距離為 115 cm,曝光因子:照射野 32 cm×22 cm,管電壓(60±3) kV,管電流 5~6 mAs。

1.3 研究指標及測量方法

本研究觀察指標為脛骨內、外側髁間隆起高度及脛骨髁間隆起寬度。由于國內研究表明男性及女性的膝關節構成骨解剖形態存在一定的差異[13-14],故本研究將總樣本分為男性組及女性組,分別對男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂組及正常對照組進行研究分析。

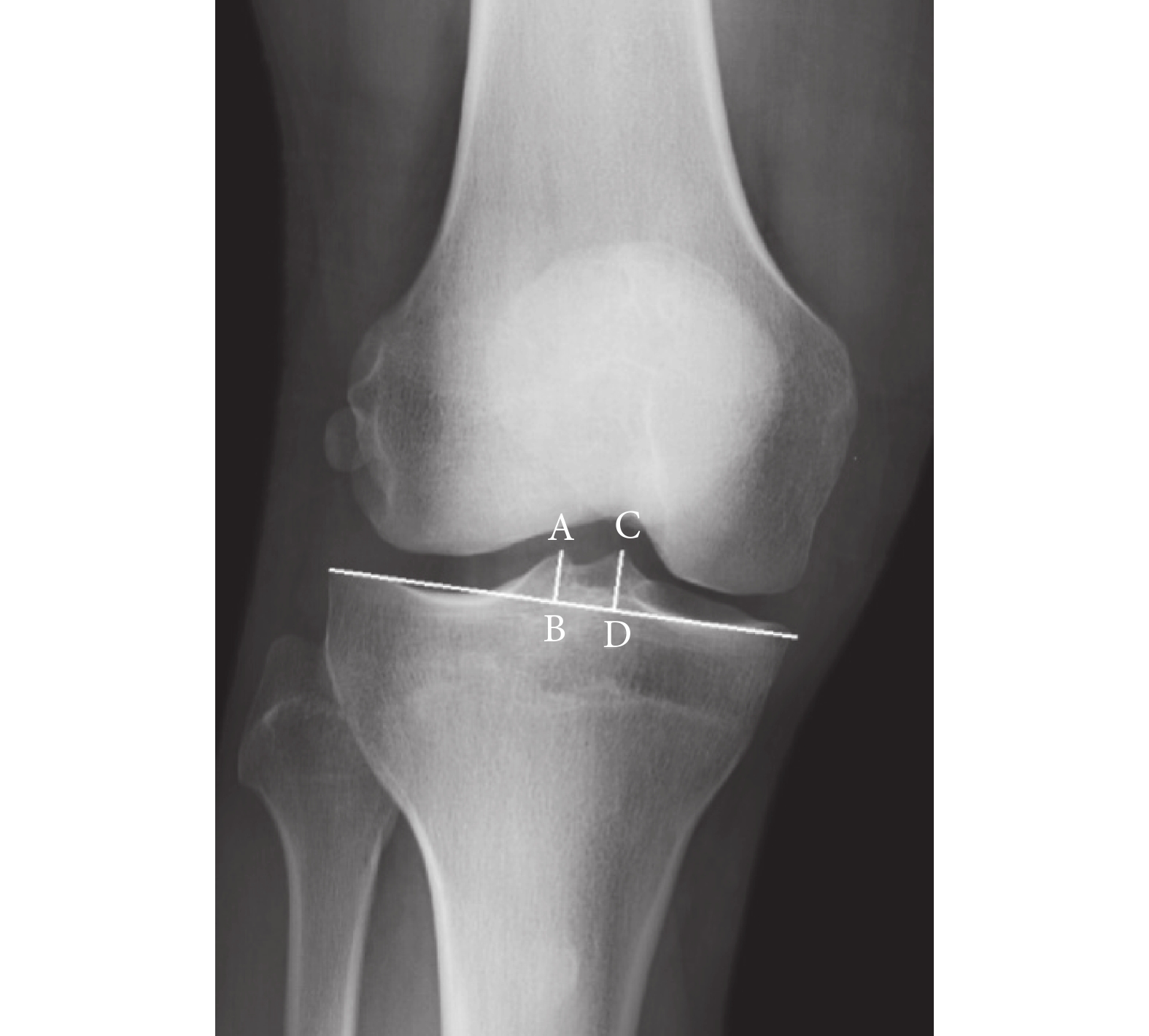

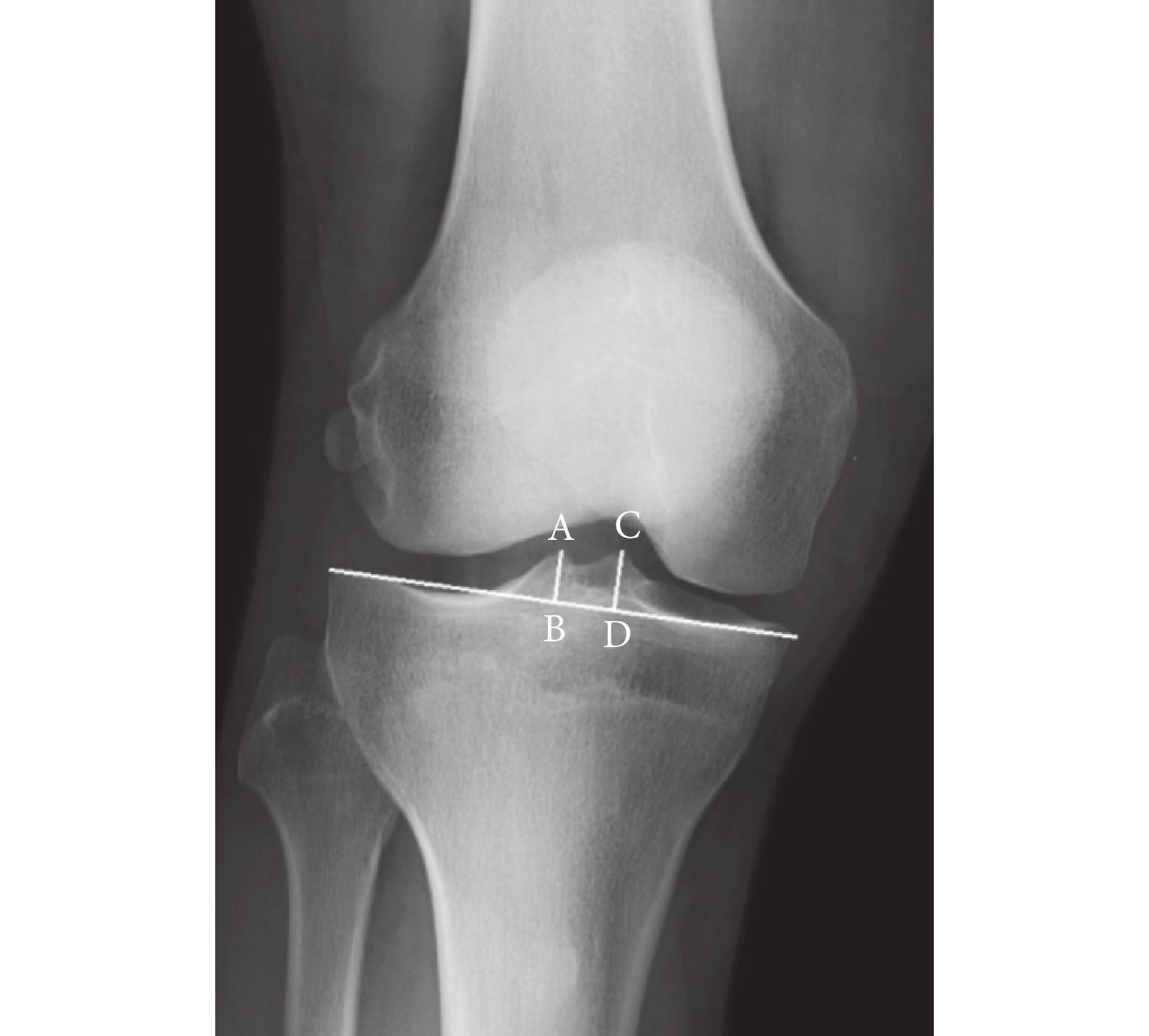

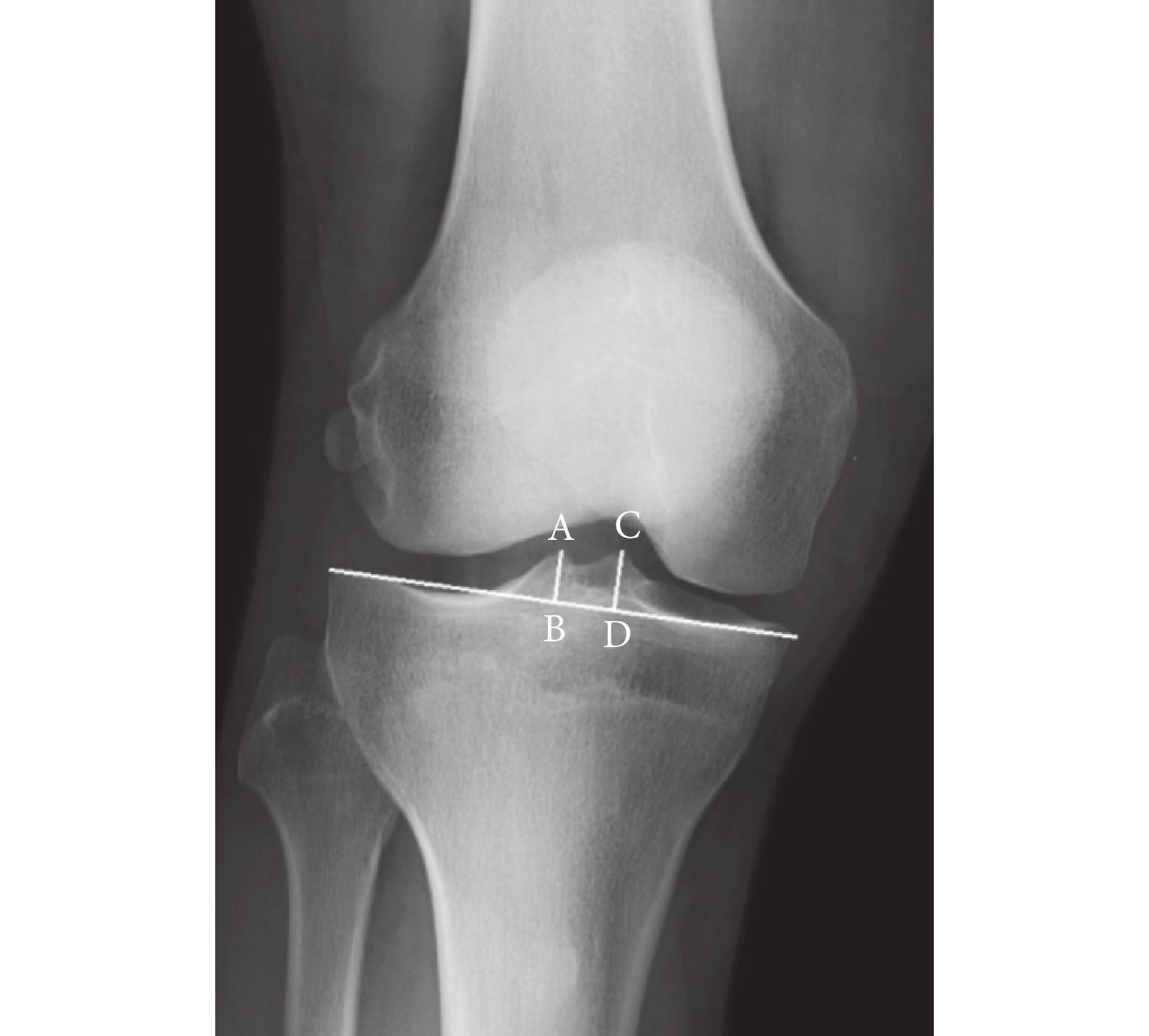

脛骨髁間隆起高度及寬度測量參考 Iriuchishima 等[12]和 Cavaignac 等[15]的測量方法:于膝關節標準正位片上連接脛骨內側平臺關節面最低點與外側平臺關節面邊緣最高點畫出脛骨關節基底線,由脛骨外側髁間隆起頂點向脛骨平臺基底線做垂線 AB,測量其高度為脛骨外側髁間隆起高度;自內側髁間隆起頂點向脛骨基底線做垂線 CD,測量其高度為內側髁間隆起高度;兩垂線間距 BD 則為脛骨髁間隆起寬度(圖1)。數據測量使用影像存儲與傳輸系統(成都成電金盤健康數據技術有限公司),由一名影像科主治醫師測量,一名副高級職稱影像科醫師復核。

圖1

脛骨髁間隆起高度及寬度測量方法

圖1

脛骨髁間隆起高度及寬度測量方法

連接脛骨內側平臺關節面最低點與外平臺關節面邊緣最高點畫出脛骨平臺關節面基底線,自外側脛骨髁間隆起頂點向基底線做垂線

1.4 統計學方法

采用 IBM SPSS 22.0 軟件進行統計分析。定量資料采用 Shapiro-Wilk 檢驗,服從正態分布以均數±標準差描述,組間差異性比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料采用頻數或構成比表示,組間比較采用 χ2 檢驗。對于研究指標脛骨內、外側髁間隆起高度及脛骨髁間隆起寬度,以均數差作為效應量,并計算 95% 置信區間(confidence interval, CI)。多因素分析采用二分類 logistic 回歸分析,計算比值比(odds ratio, OR)及其 95%CI。采用 MedCalc 11.4 軟件繪制受試者操作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲線。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 一般情況

共納入 401 例患者,年齡 16~55 歲,平均(31.49±8.71)歲;男 219 例(54.6%),女 182 例(45.4%);左膝 202 例(50.4%),右膝 199 例(49.6%)。非接觸性 ACL 損傷斷裂患者 180 例,ACL 正常患者 221 例,兩組年齡及左右側別構成差異無統計學意義(P>0.05),性別構成差異有統計學意義(P<0.05)。按性別分層分析,斷裂組與對照組的年齡及左右側別構成差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 ACL 斷裂組與對照組脛骨髁間隆起形態對比分析

按性別分層分析 ACL 斷裂組與對照組脛骨髁間隆起形態。男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂組脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

,mm)

,mm)

2.3 非接觸性 ACL 損傷影響因素分析

以性別作為分層變量,分別建立以內、外側髁間隆起高度、髁間隆起寬度及年齡為自變量,以 ACL 是否發生損傷斷裂為因變量(0 表示否;1 表示是)的多因素二分類 logistic 回歸分析。結果顯示,較小的髁間隆起寬度是男性非接觸性 ACL 損傷的危險因素(P<0.05);較小的內側髁間隆起高度、髁間隆起寬度是女性非接觸性 ACL 損傷的危險因素(P<0.05)。見表3。

2.4 脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度的 ROC 曲線分析

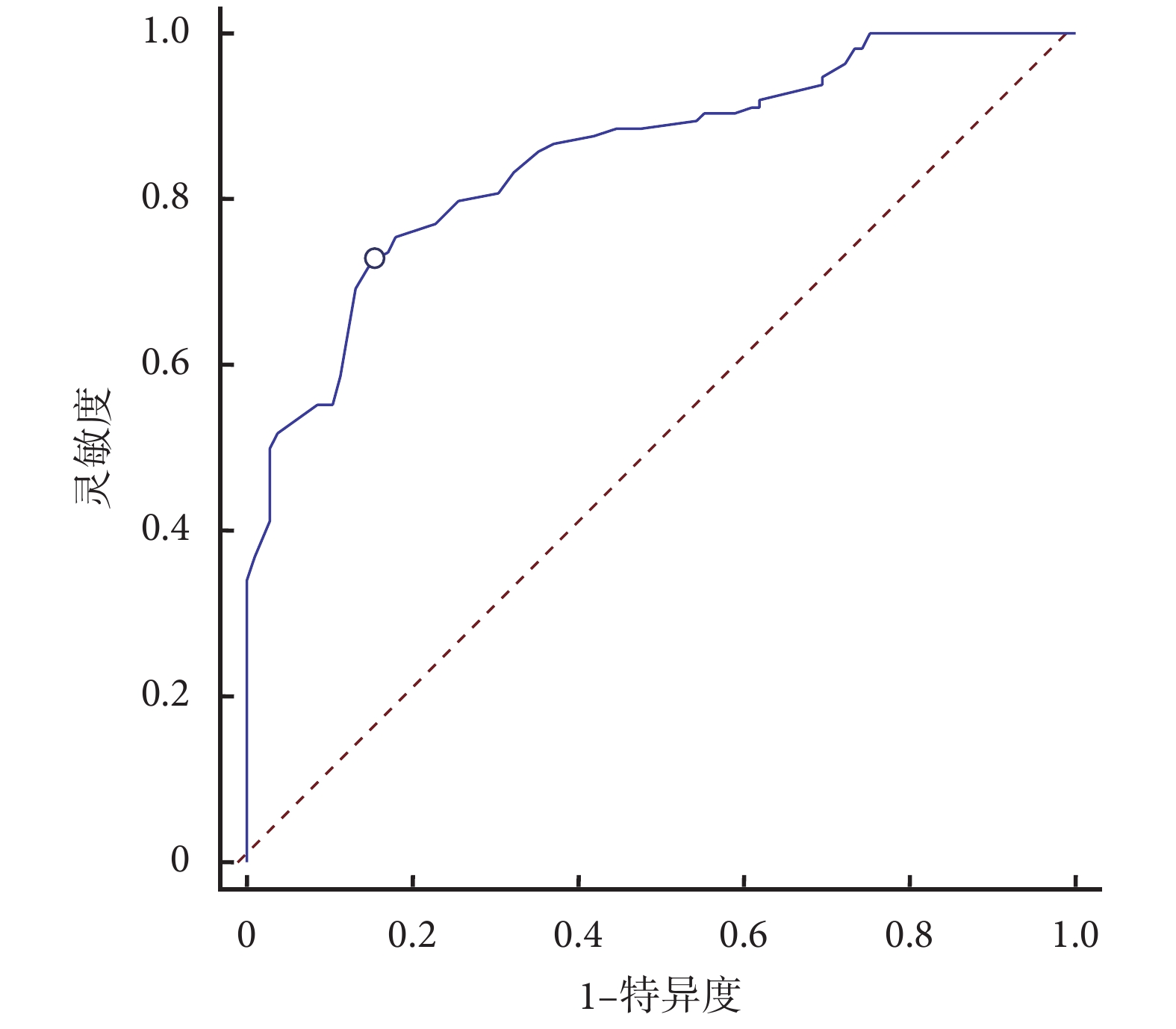

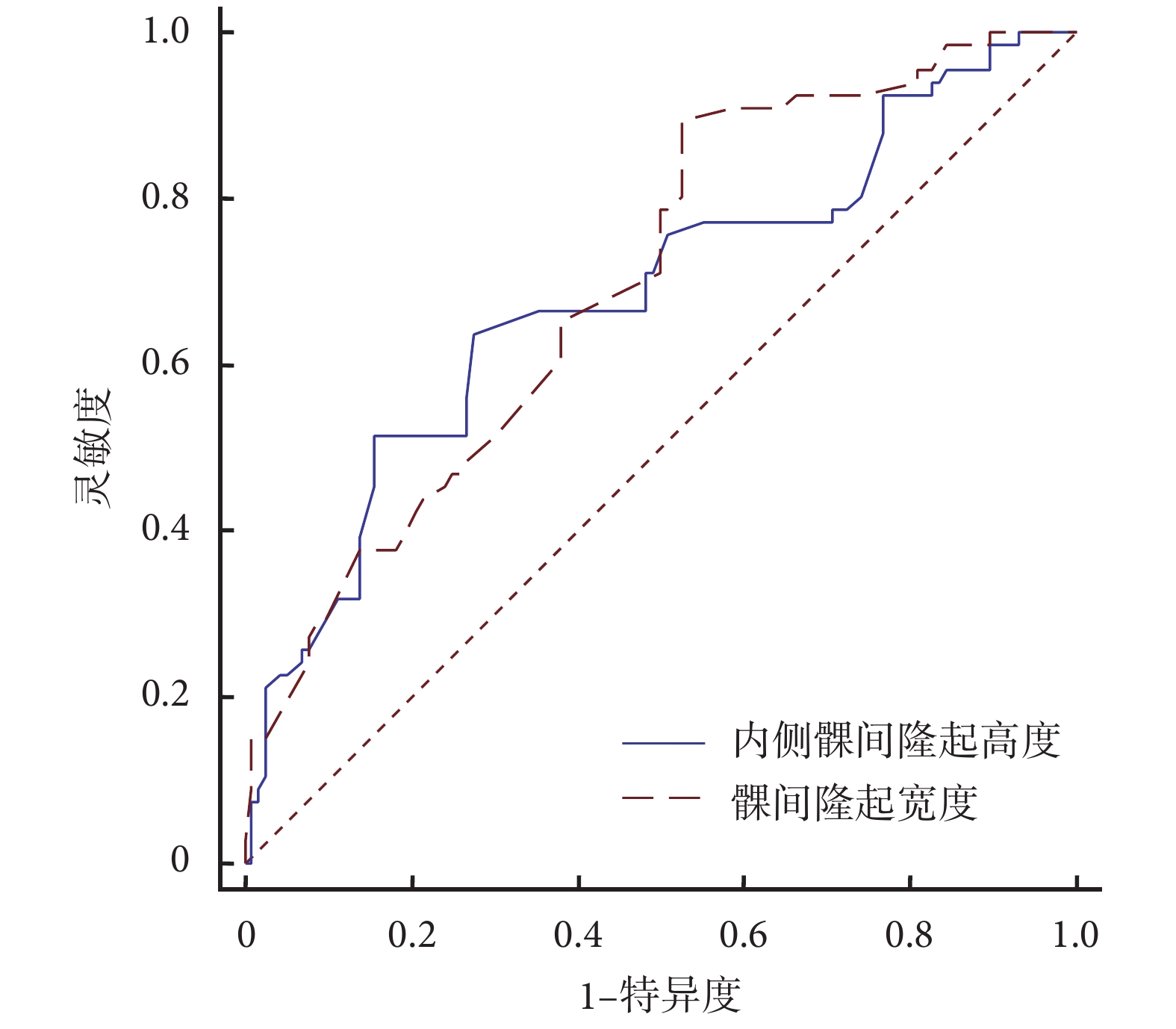

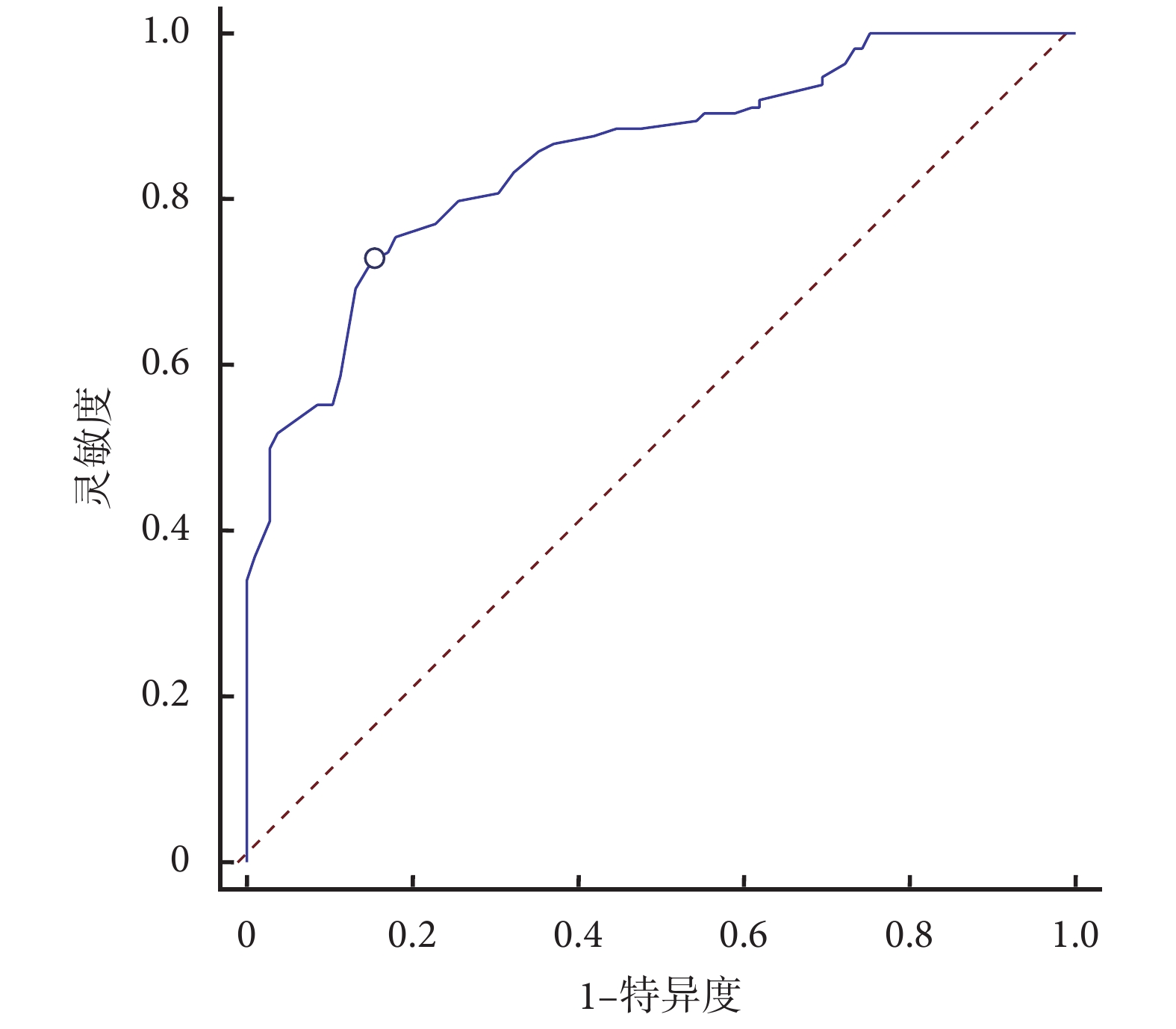

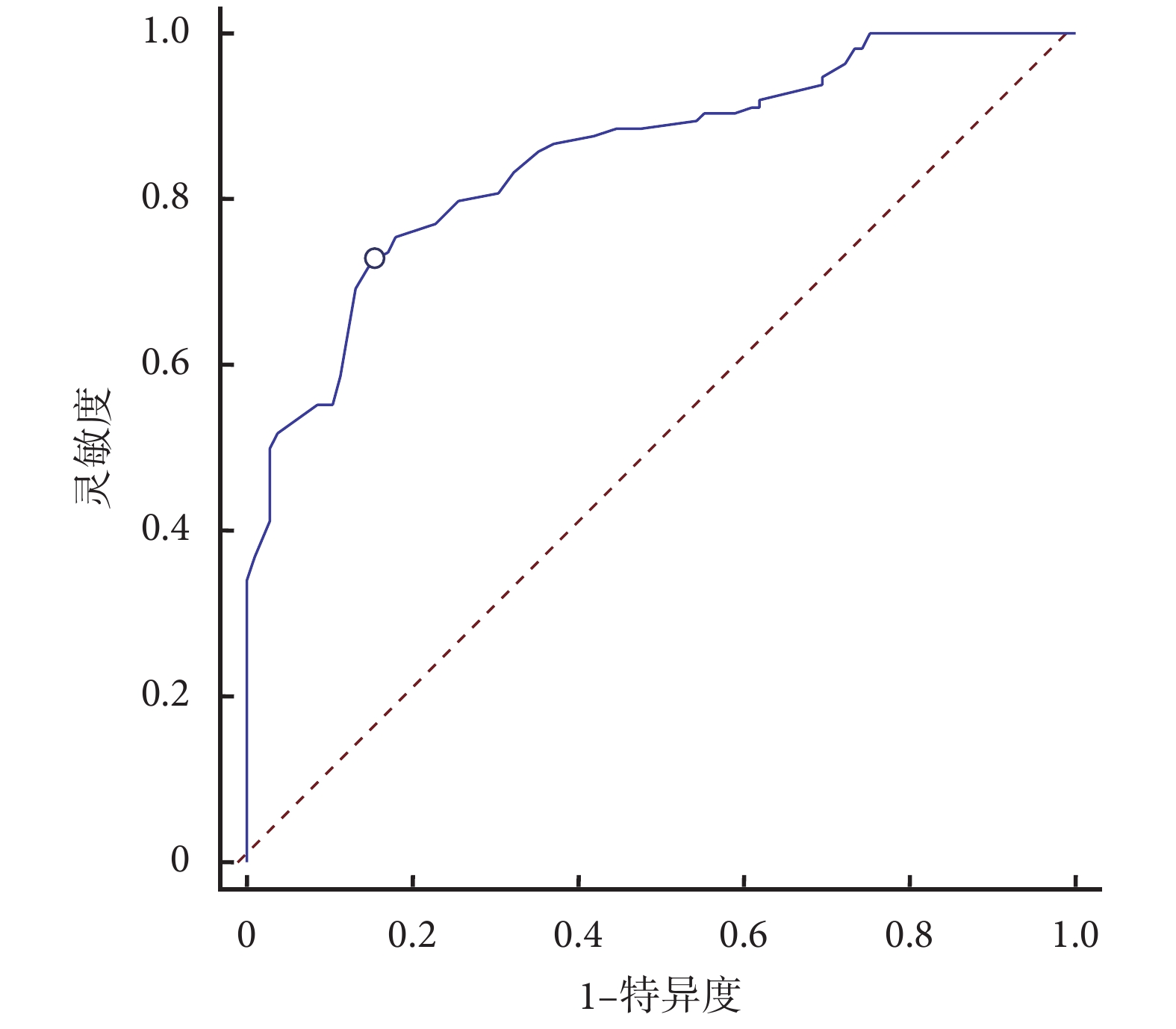

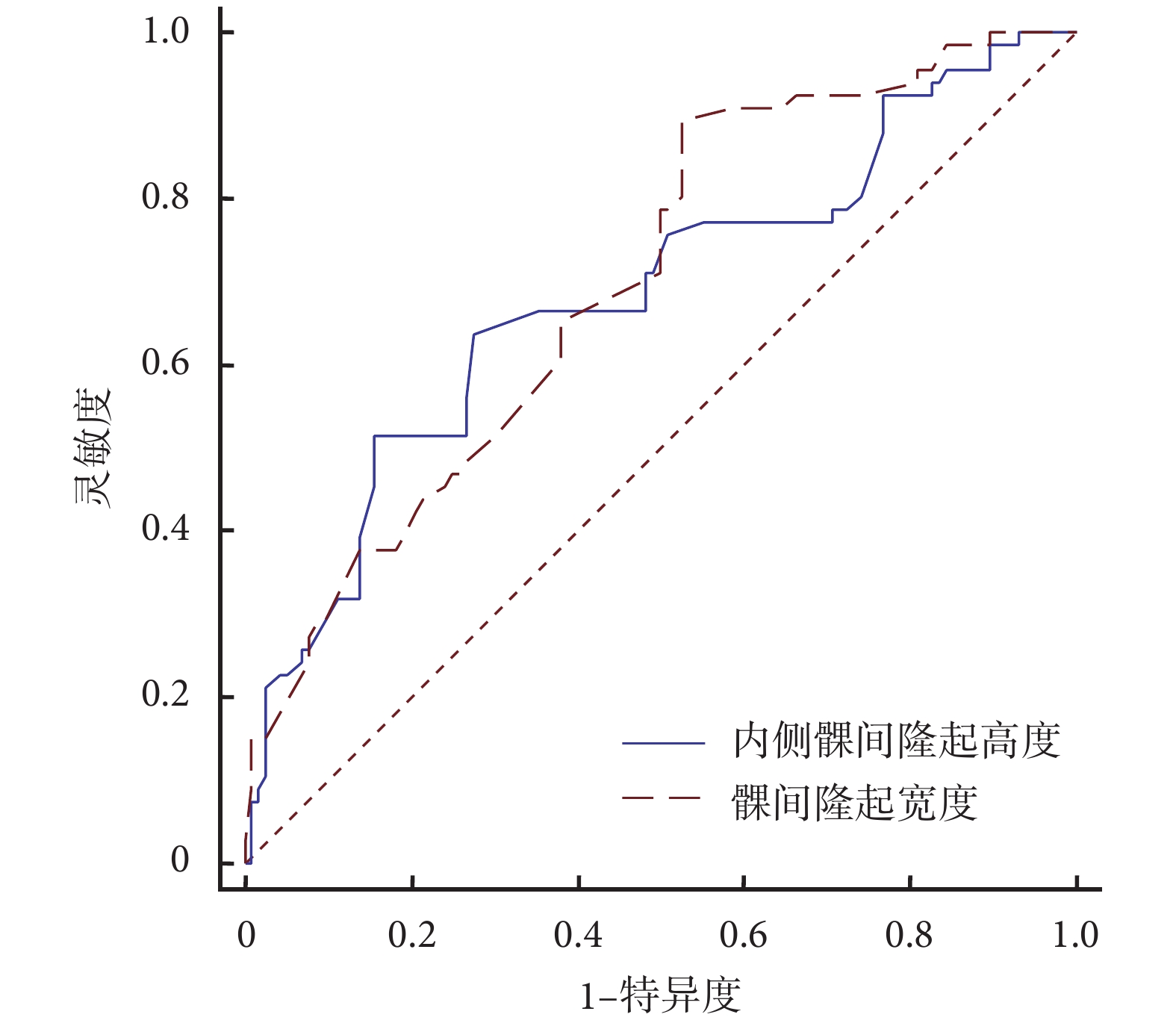

按性別作為分層變量分別繪制男性脛骨髁間隆起寬度及女性內側髁間隆起高度、髁間隆起寬度的 ROC 曲線,判斷非接觸性 ACL 損傷斷裂的診斷閾值及靈敏度、特異度,見表4 及圖2、3。

圖2

男性脛骨髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

圖2

男性脛骨髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

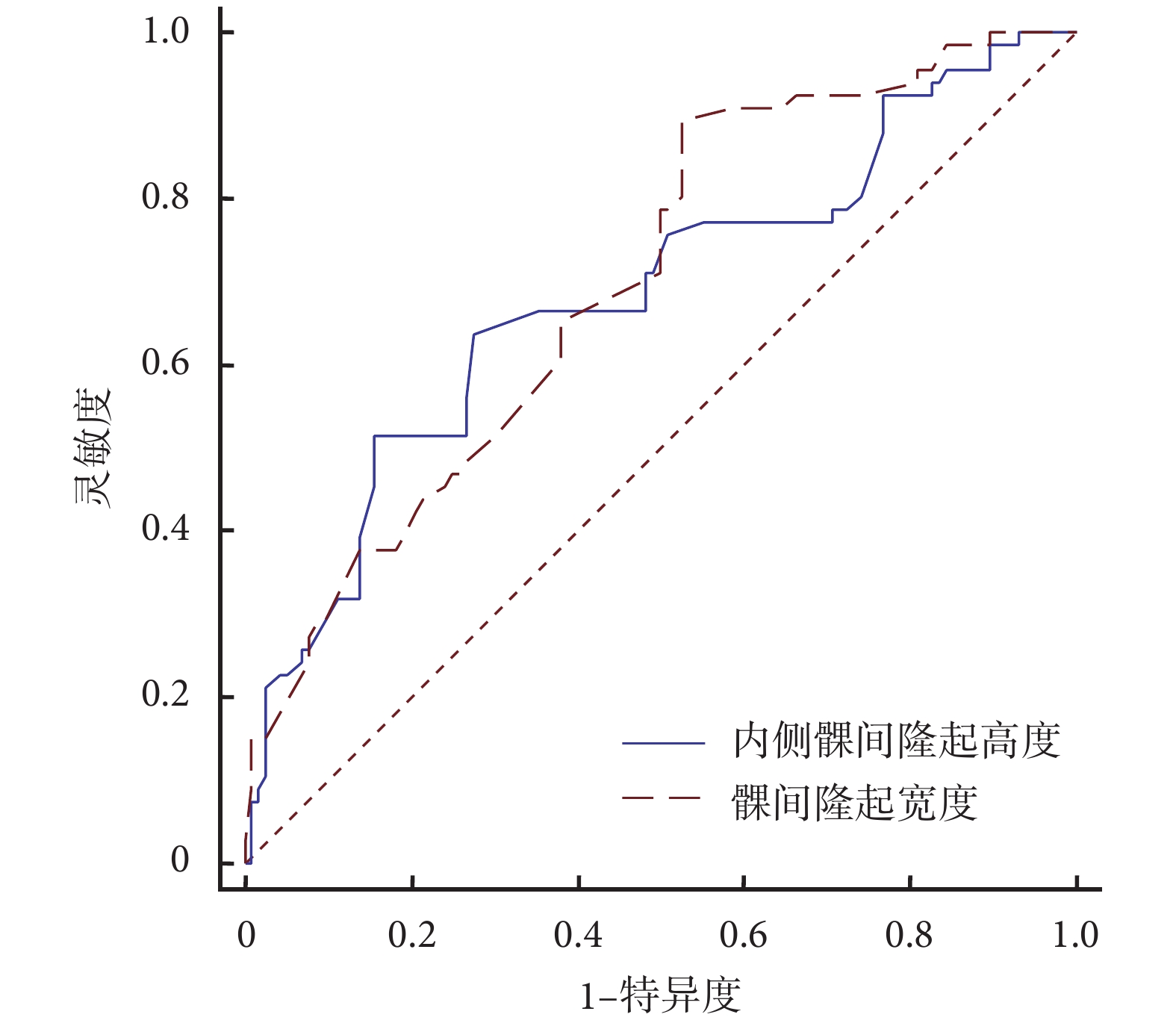

圖3

女性脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

圖3

女性脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

3 討論

ACL 損傷后膝關節的穩定性降低、關節面應力異常[16],使關節軟骨和半月板等發生損傷,關節退化加速,導致骨關節炎發生,且治療費用昂貴、恢復期較長(6 個月~1 年)[17-18]。因此關于 ACL 損傷風險因素的識別是臨床預防及治療 ACL 損傷的重點。2003 年 Uhorchak 等[19]報告了脛骨髁間隆起形態與年輕運動員非接觸性 ACL 損傷的相關性,后續的多項文獻也支持脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷存在相關性[20-21]。

2018 年 Lansdown 等[8]的研究提出低矮的脛骨髁間隆起是 ACL 損傷的危險因素,2020 年國內學者亦提出了相關假設認為脛骨髁間隆起高度的減低可能會增加 ACL 損傷的風險[9]。現在的解剖學研究表明 ACL 內側束直接附著于脛骨內側髁間隆起頂部及內側髁間隆起外側坡面的上 1/2[22-23],因此有學者認為較高的脛骨髁間隆起延長了 ACL 內側束在膝關節運動狀態改變時可繼續拉伸延長的緩沖范圍,降低了前交韌帶損傷的風險[9]。但也有學者僅在部分人群的 ACL 損傷的研究結果支持這一理論[24]。另有部分學者研究表明脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷不存在相關性,如 2020 年 Iriuchishima 等[12]對 37 例 ACL 斷裂的患者及 32 例正常患者的 X 線平片影像進行對照研究發現,ACL 斷裂組的脛骨內、外側髁間隆起高度分別為(9.6±1.8)、(8.4±1.7) mm,對照組脛骨內、外側髁間隆起的高度分別為(10.5±1.7)、(8.9±1.3) mm,兩組之間脛骨內、外側髁間隆起高度不存在統計學差異。本研究的數據分析顯示,男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂組的脛骨內側髁間隆起高度均低于正常對照組,差異有統計學意義(P<0.05),ACL 斷裂患者的脛骨外側髁間隆起高度與正常對照組之間差異無統計學意義(P>0.05),低矮的脛骨內側髁間隆起是女性非接觸性 ACL 損傷的風險因素,其診斷閾值為 8.30 mm,靈敏度為 63.64%,特異度為 72.41%,支持脛骨髁間隆起高度的降低會增加 ACL 損傷風險的理論。男性脛骨髁間隆起高度減低與非接觸性 ACL 損傷不存在相關性。

ACL 起于股骨髁間窩外側壁,其遠端在脛骨側附著范圍:內側界為脛骨內側髁間隆起頂部,外側邊界位于脛骨外側髁間隆起與外側半月板前角之間[22-24],因此有學者研究認為可以通過脛骨髁間隆起寬度評估 ACL 直徑,較窄的脛骨髁間隆起提示 ACL 直徑較為細小,纖維結構薄弱,更易發生損傷[4-7, 18, 25-27]。2016 年國內學者對 73 例非接觸性 ACL 損傷斷裂的患者,匹配 73 例相同性別及年齡的正常對照組,通過 X 線膝關節正位片上測量分析其脛骨髁間棘寬度,ACL 斷裂組的脛骨髁間棘寬度低于對照組[(11.3±1.9) vs. (13.0±1.8) mm,P<0.05][28]。本研究結果表明男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂患者的脛骨髁間隆起寬度值較正常者明顯降低,支持較窄脛骨髁間隆起寬度是非接觸性 ACL 損傷斷裂的風險因素,男性診斷閾值為 11.40 mm,其靈敏度為 72.81%,特異度為 84.76%,女性的診斷閾值為 11.30 mm,其靈敏度為 83.39%,特異度為 47.41%。但是脛骨髁間隆起寬度對女性 ACL 損傷斷裂的診斷特異度僅 47.41%,在臨床應用中存在一定局限性,尚需進一步研究。

脛股關節的運動力學機制表明,脛骨近端的解剖形態與膝關節的穩定關系密切[15, 29-31],脛骨髁間隆起體積的減小,使脛骨髁間隆起與股骨髁間窩之間相互運動的空間體積加大,導致脛股關節的穩定性降低,ACL 損傷風險加大[22, 32-33]。2014 年 Sturnick 等[10]對 88 例 ACL 斷裂的患者及匹配的 88 例正常患者的 MRI 通過專業后處理軟件對脛骨髁間隆起的體積進行了測量研究,分析表明 61 例女性 ACL 斷裂患者的脛骨內側髁間隆起體積較正常者減小 10.2 mm3,27 例男性 ACL 斷裂患者的脛骨內側髁間隆起體積較正常者減小 121.3 mm3。2019 年有文獻報道脛骨內側髁間隆起體積每減少 100 mm3,脛骨前移增加 3~4 mm[7]。雖然對脛骨髁間隆起體積的評估能更真實地反映脛骨髁間隆起的真實解剖形態,對脛股運動力學機制的分析更為有利,但基于影像的體積測量后處理步驟復雜、測量軟件應用需要專業培訓且耗時較長,而脛骨髁間隆起高度及寬度的測量方法簡便、可重復性高,方便臨床應用及診斷效率的提高。并且既往學者研究證實通過影像對徑線的測量,也可以有效、可靠地評估解剖結構形態[34-35],2021 年 Stepanyan 等[36]通過影像對 41 例膝關節的脛骨髁間隆起形態的研究支持通過對高度及寬度的測量能夠較為可靠地評估脛骨髁間隆起形態且能夠滿足臨床診斷需求。

膝關節的解剖結構復雜,影響 ACL 損傷的因素較多,除了脛骨髁間隆起形態,還受股骨髁間窩大小、半月板形態等影響[37-39]。對運動員 ACL 損傷的研究報告表明,由于遺傳基因如 COL5A1 基因的低表達、神經肌肉因素如股四頭肌激活水平過高等,女性更易發生 ACL 損傷[40-42]。2022 年有文獻報道,長時間、高強度的體力勞動或運動,使 ACL 慢性松弛、關節穩定性降低,ACL 損傷風險增加[43]。但是本研究中大部分正常對照組患者來自門診,缺乏職業史及運動習慣的詳細記錄,不能對患者的體力勞動或運動強度進行準確評估分級及統計分析。國內學者對中青年正常膝關節脛骨近端的研究表明,不同年齡段其解剖形態變化無顯著差異[44],但隨著年齡的增長,骨質增生、骨關節炎的發生引起膝關節內的炎性改變,使細胞標志物及基因的表達異常:如細胞增殖抗原 Ki-67 及調控軟骨組織分化基因 SMAD6 的異常表達,導致 ACL 內軟骨細胞和成纖維細胞增殖聚集、韌帶構成纖維變性鈣化及微結構的改變,損傷風險增加[45]。我們在數據測量中為避免骨質增生、骨關節炎等影響測量結果的準確性,排除了有骨質增生及骨關節炎的老年患者,樣本以中青年為主,且女性 ACL 斷裂的樣本量較少。上述不足,使研究結論存在一定局限,均需在后續的研究中進一步補充完善。

綜上,脛骨髁間隆起寬度是男性非接觸性 ACL 損傷的影響因素及有效預測指標,脛骨髁間隆起寬度變窄使男性非接觸性 ACL 損傷風險增加;脛骨髁間隆起寬度及內側髁間隆起高度是女性非接觸性 ACL 損傷的影響因素,較窄的脛骨髁間隆起寬度及低矮脛骨內側髁間隆起使女性非接觸性 ACL 損傷風險增加,脛骨髁間隆起寬度及內側髁間隆起高度可能是女性非接觸性 ACL 損傷的預測指標,需進一步研究證實。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament, ACL)損傷是骨科臨床常見的膝部損傷。據統計,在 15~45 歲中青年人群中每 1750 人就有 1 人發生過 ACL 損傷[1-2],其中約 78% 的 ACL 損傷為非接觸性損傷[3],其損傷因素除了生物力學、運動機制及環境等因素外,膝關節構成骨的解剖形態與 ACL 損傷亦存在相關性[4-6]。脛骨近端是膝關節的重要組成結構,與膝關節的穩定和功能關系密切。已有學者提出假設認為脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷存在相關性并進行了相關研究[7-10],但由于研究方式的不同、地域及種族之間脛骨近端解剖形態的差異[11],國內外學者的研究結論并不一致[8-9, 12],因此進一步研究脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷的關系具有重要臨床價值。本研究收集了成都市第二人民醫院 401 例患者的膝關節 X 線片,對膝關節脛骨內、外側髁間隆起高度及髁間隆起寬度進行統計分析,以探討脛骨髁間隆起形態是否與 ACL 損傷存在相關性,旨在為 ACL 損傷的預防及風險因素的識別提供一定理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性分析 2017 年 1 月-2021 年 10 月于成都市第二人民醫院就診并進行膝關節 X 線片檢查的患者膝部影像資料。

ACL 斷裂組納入標準:① 經骨科手術或關節鏡證實 ACL 斷裂,損傷機制為非接觸性,如運動過程中旋轉、方向調整等;② 損傷時間<6 個月,既往無膝部手術史;③ X 線平片投照體位標準、影像完整、對比度良好。排除標準:① 合并 ACL 以外的其他韌帶損傷或膝關節構成骨骨折;② 既往有膝關節的骨關節炎、關節畸形、關節內感染、骨腫瘤等疾病;③ 年齡≤15 歲骨骼發育不成熟或骺線未閉合,年齡>55 歲或有膝關節骨質增生、骨質疏松等。

正常對照組納入標準:① 因膝部不適就診,經骨科專科體格檢查(如 Lachman 試驗、抽屜試驗等)和膝關節 MRI 影像確認 ACL 正常;② 無膝部外傷史或手術史;③ X 線平片投照體位標準、影像完整、對比度良好。排除標準:年齡≤15 歲骨骼發育不成熟或骺線未閉合,年齡>55 歲或有膝關節骨質增生、骨質疏松等。

本研究為回顧性研究,獲成都市第二人民醫院醫學倫理委員會批準,批文號:2022-155。

1.2 影像檢查方法

所有患者均使用 Siemens Ysio 數字 X 線 DR 系統(德國西門子公司)進行膝關節標準前后位投照,患者取仰臥位,足尖向上,下肢長軸與視野長軸一致,小腿略內旋,使髕骨居中朝上,小腿及大腿緊貼床面,投照中心線對準髕骨下緣,投照距離為 115 cm,曝光因子:照射野 32 cm×22 cm,管電壓(60±3) kV,管電流 5~6 mAs。

1.3 研究指標及測量方法

本研究觀察指標為脛骨內、外側髁間隆起高度及脛骨髁間隆起寬度。由于國內研究表明男性及女性的膝關節構成骨解剖形態存在一定的差異[13-14],故本研究將總樣本分為男性組及女性組,分別對男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂組及正常對照組進行研究分析。

脛骨髁間隆起高度及寬度測量參考 Iriuchishima 等[12]和 Cavaignac 等[15]的測量方法:于膝關節標準正位片上連接脛骨內側平臺關節面最低點與外側平臺關節面邊緣最高點畫出脛骨關節基底線,由脛骨外側髁間隆起頂點向脛骨平臺基底線做垂線 AB,測量其高度為脛骨外側髁間隆起高度;自內側髁間隆起頂點向脛骨基底線做垂線 CD,測量其高度為內側髁間隆起高度;兩垂線間距 BD 則為脛骨髁間隆起寬度(圖1)。數據測量使用影像存儲與傳輸系統(成都成電金盤健康數據技術有限公司),由一名影像科主治醫師測量,一名副高級職稱影像科醫師復核。

圖1

脛骨髁間隆起高度及寬度測量方法

圖1

脛骨髁間隆起高度及寬度測量方法

連接脛骨內側平臺關節面最低點與外平臺關節面邊緣最高點畫出脛骨平臺關節面基底線,自外側脛骨髁間隆起頂點向基底線做垂線

1.4 統計學方法

采用 IBM SPSS 22.0 軟件進行統計分析。定量資料采用 Shapiro-Wilk 檢驗,服從正態分布以均數±標準差描述,組間差異性比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料采用頻數或構成比表示,組間比較采用 χ2 檢驗。對于研究指標脛骨內、外側髁間隆起高度及脛骨髁間隆起寬度,以均數差作為效應量,并計算 95% 置信區間(confidence interval, CI)。多因素分析采用二分類 logistic 回歸分析,計算比值比(odds ratio, OR)及其 95%CI。采用 MedCalc 11.4 軟件繪制受試者操作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲線。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 一般情況

共納入 401 例患者,年齡 16~55 歲,平均(31.49±8.71)歲;男 219 例(54.6%),女 182 例(45.4%);左膝 202 例(50.4%),右膝 199 例(49.6%)。非接觸性 ACL 損傷斷裂患者 180 例,ACL 正常患者 221 例,兩組年齡及左右側別構成差異無統計學意義(P>0.05),性別構成差異有統計學意義(P<0.05)。按性別分層分析,斷裂組與對照組的年齡及左右側別構成差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 ACL 斷裂組與對照組脛骨髁間隆起形態對比分析

按性別分層分析 ACL 斷裂組與對照組脛骨髁間隆起形態。男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂組脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

,mm)

,mm)

2.3 非接觸性 ACL 損傷影響因素分析

以性別作為分層變量,分別建立以內、外側髁間隆起高度、髁間隆起寬度及年齡為自變量,以 ACL 是否發生損傷斷裂為因變量(0 表示否;1 表示是)的多因素二分類 logistic 回歸分析。結果顯示,較小的髁間隆起寬度是男性非接觸性 ACL 損傷的危險因素(P<0.05);較小的內側髁間隆起高度、髁間隆起寬度是女性非接觸性 ACL 損傷的危險因素(P<0.05)。見表3。

2.4 脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度的 ROC 曲線分析

按性別作為分層變量分別繪制男性脛骨髁間隆起寬度及女性內側髁間隆起高度、髁間隆起寬度的 ROC 曲線,判斷非接觸性 ACL 損傷斷裂的診斷閾值及靈敏度、特異度,見表4 及圖2、3。

圖2

男性脛骨髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

圖2

男性脛骨髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

圖3

女性脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

圖3

女性脛骨內側髁間隆起高度及髁間隆起寬度對預測非接觸性 ACL 損傷的 ROC 曲線

3 討論

ACL 損傷后膝關節的穩定性降低、關節面應力異常[16],使關節軟骨和半月板等發生損傷,關節退化加速,導致骨關節炎發生,且治療費用昂貴、恢復期較長(6 個月~1 年)[17-18]。因此關于 ACL 損傷風險因素的識別是臨床預防及治療 ACL 損傷的重點。2003 年 Uhorchak 等[19]報告了脛骨髁間隆起形態與年輕運動員非接觸性 ACL 損傷的相關性,后續的多項文獻也支持脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷存在相關性[20-21]。

2018 年 Lansdown 等[8]的研究提出低矮的脛骨髁間隆起是 ACL 損傷的危險因素,2020 年國內學者亦提出了相關假設認為脛骨髁間隆起高度的減低可能會增加 ACL 損傷的風險[9]。現在的解剖學研究表明 ACL 內側束直接附著于脛骨內側髁間隆起頂部及內側髁間隆起外側坡面的上 1/2[22-23],因此有學者認為較高的脛骨髁間隆起延長了 ACL 內側束在膝關節運動狀態改變時可繼續拉伸延長的緩沖范圍,降低了前交韌帶損傷的風險[9]。但也有學者僅在部分人群的 ACL 損傷的研究結果支持這一理論[24]。另有部分學者研究表明脛骨髁間隆起形態與 ACL 損傷不存在相關性,如 2020 年 Iriuchishima 等[12]對 37 例 ACL 斷裂的患者及 32 例正常患者的 X 線平片影像進行對照研究發現,ACL 斷裂組的脛骨內、外側髁間隆起高度分別為(9.6±1.8)、(8.4±1.7) mm,對照組脛骨內、外側髁間隆起的高度分別為(10.5±1.7)、(8.9±1.3) mm,兩組之間脛骨內、外側髁間隆起高度不存在統計學差異。本研究的數據分析顯示,男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂組的脛骨內側髁間隆起高度均低于正常對照組,差異有統計學意義(P<0.05),ACL 斷裂患者的脛骨外側髁間隆起高度與正常對照組之間差異無統計學意義(P>0.05),低矮的脛骨內側髁間隆起是女性非接觸性 ACL 損傷的風險因素,其診斷閾值為 8.30 mm,靈敏度為 63.64%,特異度為 72.41%,支持脛骨髁間隆起高度的降低會增加 ACL 損傷風險的理論。男性脛骨髁間隆起高度減低與非接觸性 ACL 損傷不存在相關性。

ACL 起于股骨髁間窩外側壁,其遠端在脛骨側附著范圍:內側界為脛骨內側髁間隆起頂部,外側邊界位于脛骨外側髁間隆起與外側半月板前角之間[22-24],因此有學者研究認為可以通過脛骨髁間隆起寬度評估 ACL 直徑,較窄的脛骨髁間隆起提示 ACL 直徑較為細小,纖維結構薄弱,更易發生損傷[4-7, 18, 25-27]。2016 年國內學者對 73 例非接觸性 ACL 損傷斷裂的患者,匹配 73 例相同性別及年齡的正常對照組,通過 X 線膝關節正位片上測量分析其脛骨髁間棘寬度,ACL 斷裂組的脛骨髁間棘寬度低于對照組[(11.3±1.9) vs. (13.0±1.8) mm,P<0.05][28]。本研究結果表明男性及女性非接觸性 ACL 損傷斷裂患者的脛骨髁間隆起寬度值較正常者明顯降低,支持較窄脛骨髁間隆起寬度是非接觸性 ACL 損傷斷裂的風險因素,男性診斷閾值為 11.40 mm,其靈敏度為 72.81%,特異度為 84.76%,女性的診斷閾值為 11.30 mm,其靈敏度為 83.39%,特異度為 47.41%。但是脛骨髁間隆起寬度對女性 ACL 損傷斷裂的診斷特異度僅 47.41%,在臨床應用中存在一定局限性,尚需進一步研究。

脛股關節的運動力學機制表明,脛骨近端的解剖形態與膝關節的穩定關系密切[15, 29-31],脛骨髁間隆起體積的減小,使脛骨髁間隆起與股骨髁間窩之間相互運動的空間體積加大,導致脛股關節的穩定性降低,ACL 損傷風險加大[22, 32-33]。2014 年 Sturnick 等[10]對 88 例 ACL 斷裂的患者及匹配的 88 例正常患者的 MRI 通過專業后處理軟件對脛骨髁間隆起的體積進行了測量研究,分析表明 61 例女性 ACL 斷裂患者的脛骨內側髁間隆起體積較正常者減小 10.2 mm3,27 例男性 ACL 斷裂患者的脛骨內側髁間隆起體積較正常者減小 121.3 mm3。2019 年有文獻報道脛骨內側髁間隆起體積每減少 100 mm3,脛骨前移增加 3~4 mm[7]。雖然對脛骨髁間隆起體積的評估能更真實地反映脛骨髁間隆起的真實解剖形態,對脛股運動力學機制的分析更為有利,但基于影像的體積測量后處理步驟復雜、測量軟件應用需要專業培訓且耗時較長,而脛骨髁間隆起高度及寬度的測量方法簡便、可重復性高,方便臨床應用及診斷效率的提高。并且既往學者研究證實通過影像對徑線的測量,也可以有效、可靠地評估解剖結構形態[34-35],2021 年 Stepanyan 等[36]通過影像對 41 例膝關節的脛骨髁間隆起形態的研究支持通過對高度及寬度的測量能夠較為可靠地評估脛骨髁間隆起形態且能夠滿足臨床診斷需求。

膝關節的解剖結構復雜,影響 ACL 損傷的因素較多,除了脛骨髁間隆起形態,還受股骨髁間窩大小、半月板形態等影響[37-39]。對運動員 ACL 損傷的研究報告表明,由于遺傳基因如 COL5A1 基因的低表達、神經肌肉因素如股四頭肌激活水平過高等,女性更易發生 ACL 損傷[40-42]。2022 年有文獻報道,長時間、高強度的體力勞動或運動,使 ACL 慢性松弛、關節穩定性降低,ACL 損傷風險增加[43]。但是本研究中大部分正常對照組患者來自門診,缺乏職業史及運動習慣的詳細記錄,不能對患者的體力勞動或運動強度進行準確評估分級及統計分析。國內學者對中青年正常膝關節脛骨近端的研究表明,不同年齡段其解剖形態變化無顯著差異[44],但隨著年齡的增長,骨質增生、骨關節炎的發生引起膝關節內的炎性改變,使細胞標志物及基因的表達異常:如細胞增殖抗原 Ki-67 及調控軟骨組織分化基因 SMAD6 的異常表達,導致 ACL 內軟骨細胞和成纖維細胞增殖聚集、韌帶構成纖維變性鈣化及微結構的改變,損傷風險增加[45]。我們在數據測量中為避免骨質增生、骨關節炎等影響測量結果的準確性,排除了有骨質增生及骨關節炎的老年患者,樣本以中青年為主,且女性 ACL 斷裂的樣本量較少。上述不足,使研究結論存在一定局限,均需在后續的研究中進一步補充完善。

綜上,脛骨髁間隆起寬度是男性非接觸性 ACL 損傷的影響因素及有效預測指標,脛骨髁間隆起寬度變窄使男性非接觸性 ACL 損傷風險增加;脛骨髁間隆起寬度及內側髁間隆起高度是女性非接觸性 ACL 損傷的影響因素,較窄的脛骨髁間隆起寬度及低矮脛骨內側髁間隆起使女性非接觸性 ACL 損傷風險增加,脛骨髁間隆起寬度及內側髁間隆起高度可能是女性非接觸性 ACL 損傷的預測指標,需進一步研究證實。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。