引用本文: 胡采霞, 陳蕊, 李月鳳, 譚妙青, 劉淑瑩, 江敏青, 魏琳. 重癥監護病房成人氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據總結. 華西醫學, 2024, 39(8): 1265-1272. doi: 10.7507/1002-0179.202311066 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

在重癥監護病房(intensive care unit, ICU)中,患者的機體功能受損、病情復雜多變,為保持呼吸道通暢,氣管插管已成為危重呼吸支持最為有效的方法[1]。據統計約有 70%的重癥患者需接受氣管插管治療[2],但既往研究已證實隨著患者置管時間的延長其并發癥發生風險越高[3]。其中,呼吸機相關性肺炎、肺不張、氣管損傷、肺動脈高壓危象等并發癥,嚴重影響患者預后[4]。因此,當患者氣道反射和自主呼吸恢復時經評估后應盡早拔除氣管插管[5]。圍拔管期是危重患者管理的關鍵時刻[6],由于患者的呼吸功能尚未完全恢復,拔管后仍需不同程度的氧合策略也是影響患者拔管是否成功的因素之一[7],可以在一定程度上避免二次插管、改善患者預后[6]。目前,國內外用于氣管插管拔除后的氧療方式主要包括常規氧療(conditional oxygen therapy, COT)、無創通氣(non-invasive ventilation, NIV)和經鼻高流量濕化氧療(high-flow nasal cannula oxygen therapy, HFNC)[5, 8-9]。COT 常用于糾正拔管后殘留氧合障礙者,對于拔管后高危風險、急性呼吸衰竭者效果較差[10]。而 NIV 和 HFNC 已被證實為有效的替代方法[11-12]。但拔管后的氧合策略仍具有較大爭議,多數研究聚焦于拔管評估及單一氧合方案,針對重癥患者氣管插管拔除后氧合策略尚未得到系統總結。鑒于此,本研究基于循證的方法,通過系統檢索、評價及綜合總結成人 ICU 氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據,以期降低氣管插管再插率,為臨床應用以提供一定的參考和依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 問題構建

采用 PIPOST 模式構建循證問題[13],目標人群(population, P):成人氣管插管拔管后的患者;干預措施(intervention, I):傳統氧療、無創正壓通氣或 HFNC 方式;實施者(professional, P):臨床醫護人員;結局(outcomes, O):再插管率;應用場所(setting, S):ICU;證據類型(type of evidence, T):臨床決策、指南、證據總結、專家共識、系統評價及隨機對照試驗。

1.1.2 納入標準

① 研究對象為 ICU 氣管插管置管>24 h 后拔除的成年患者(年齡≥18 歲);② 研究內容為氣管插管拔除后氧合策略相關研究;③ 研究類型為臨床決策、指南、系統評價/Meta 分析、專家共識、原始研究;④ 文獻語言類型為中文或英文。

1.1.3 排除標準

① 重復發表的文獻;② 無法獲取全文的文獻;③ 已被更新的指南或系統評價;④ 經過質量評價后質量較低的文獻;⑤ 系統評價的計劃書或會議摘要。

1.2 文獻檢索策略

依據證據資源的“6S”模型自上而下進行系統檢索[14],結合相關文獻數據庫收錄論文類型與范圍,參考咨詢循證醫學專家最終選取下列數據庫:Up To Date、英國醫學雜志最佳臨床實踐(British Medical Journal Best Practice, BMJ)、美國指南網(National Guideline Clearinghouse, NGC)、英國國家衛生與臨床優化研究所指南庫(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、醫脈通指南網、Cochrane Library、PubMed、EMbase、中國生物醫學文獻數據庫、中國知網、萬方、維普數據庫。檢索時限為建庫至 2023 年 5 月。采用主題詞+自由詞進行檢索,中文檢索詞為“氣管插管拔除”“機械通氣拔管后”“氧合策略”“氧療方式”“給氧”“氧療”“重癥監護”“重癥患者”等。英文檢索詞為“airway Extubation”“Tracheal Extubation”“Intratracheal Extubation”“Oxygen Inhalation Therapy”“Inhalation Therapy, Oxygen”“Intensive Care Units”“ICU”。

英文數據庫以 PubMed 為例,檢索式為:((((((((((((((((“Airway Extubation”[Mesh]) OR (Airway Extubations[Title/Abstract])) OR (Extubation, Airway[Title/Abstract])) OR (Extubations, Airway[Title/Abstract])) OR (Tracheal Extubation[Title/Abstract])) OR (Extubation, Tracheal[Title/Abstract])) OR (Extubations, Tracheal[Title/Abstract])) OR (Tracheal Extubations[Title/Abstract])) OR (Extubation, Intratracheal[Title/Abstract])) OR (Extubations, Intratracheal[Title/Abstract])) OR (Intratracheal Extubation[Title/Abstract])) OR (Intratracheal Extubations[Title/Abstract])) OR (Endotracheal Extubation[Title/Abstract])) OR (Endotracheal Extubations[Title/Abstract])) OR (Extubation, Endotracheal[Title/Abstract])) OR (Extubations, Endotracheal[Title/Abstract])) AND ((((((“Oxygen Inhalation Therapy”[Mesh]) OR (Inhalation Therapy, Oxygen[Title/Abstract])) OR (Inhalation Therapies, Oxygen[Title/Abstract])) OR (Oxygen Inhalation Therapies[Title/Abstract])) OR (Therapies, Oxygen Inhalation[Title/Abstract])) OR (Therapy, Oxygen Inhalation[Title/ Abstract]))AND (((("Intensive Care Units"[Mesh]) OR (Intensive Care Unit[Title/Abstract])) OR (Unit, Intensive Care[Title/Abstract])) OR (ICU Intensive Care Units[Title/Abstract]))。

1.3 文獻篩選和資料提取

納入文獻按照納入與排除標準由 2 名經過循證方法學培訓并有 ICU 工作經驗的護理碩士研究生根據 PIPOST 進行獨立提取并根據主題進行匯總,交叉核對如遇分歧,交由第 3 名評價員裁決。

1.4 文獻質量評價標準

指南評價采用臨床指南研究與評價系統(Appraisal of Guidelines for Research and EvaluationⅡ, AGREEⅡ)進行評價[15];臨床決策采用證據總結的質量評價工具(critical appraisalf or summaries of evidence, CASE)進行評價[16];專家共識/專家意見使用 JBI 循證衛生保健中心對專家共識論文的真實性評價工具;系統評價 JBI 循證衛生保健中心對系統評價方法學質量的評價工具進行質量評價[17-18];Meta 分析使用 AMSTAR2 量表進行質量評價[19];對于來自證據總結和推薦實踐的質量評價追溯證據所依據的原始文獻,根據原始文獻類型選擇 JBI 相應的評價工具進行質量評價[20]。

1.5 文獻質量評價過程

文獻由 2 名經過循證方法學培訓的具有碩士研究生學歷的臨床護士嚴格按照評價標準獨立評價。如有爭議,由第 3 名經過循證方法學培訓的研究者(已獲南方醫院 Joanna Briggs 循證護理合作中心“臨床循證護理師”資格)裁決,決定納入或排除文獻。當不同來源的證據結論沖突時,遵循循證證據優先、高質量證據優先、最新發表權威文獻優先的納入原則。

1.6 證據匯總、分級與推薦級別確定

由 2 名研究者獨立進行,若有分歧,則由循證小組所有成員開會討論決定。采用 JBI 證據預分級及證據推薦級別系統進行證據等級及推薦級別預分級。根據證據類型的不同,劃分為 1~5 級。其中 1 級為最高級別,5 級為最低級別。預分級后、再使用 GRADE 系統根據證據升、降級因素進行最終判斷。對于指南中已經存在分級的納入證據按照原指南分級。并根據 JBI 的證據 FAME 結構包括:可行性(F)、適宜性(A)、臨床意義(M)、有效性(E)這 4 個方面,確定證據推薦級別為 A 級推薦(強推薦)或 B 級推薦(弱推薦)[21]。

1.7 統計學方法

本研究采用 Excel 統計并整理文獻數據。指南評價系統 AGREE Ⅱ涵蓋 6 個領域 23 條目,其中每個領域的標準化得分計算方式為:(所有評價者的總評分?最低可能得分)/(最高可能得分?最低可能得分)×100%[15]。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

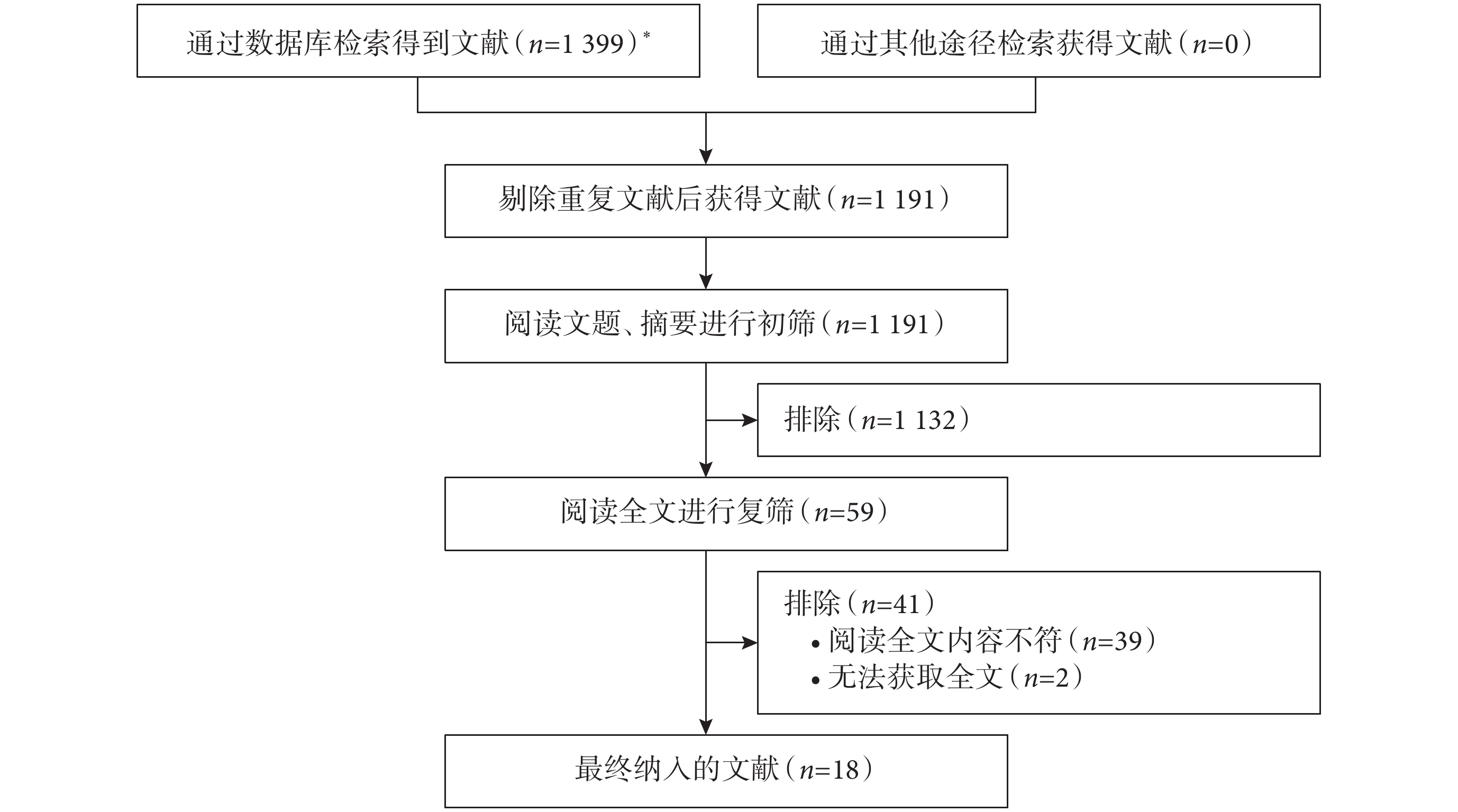

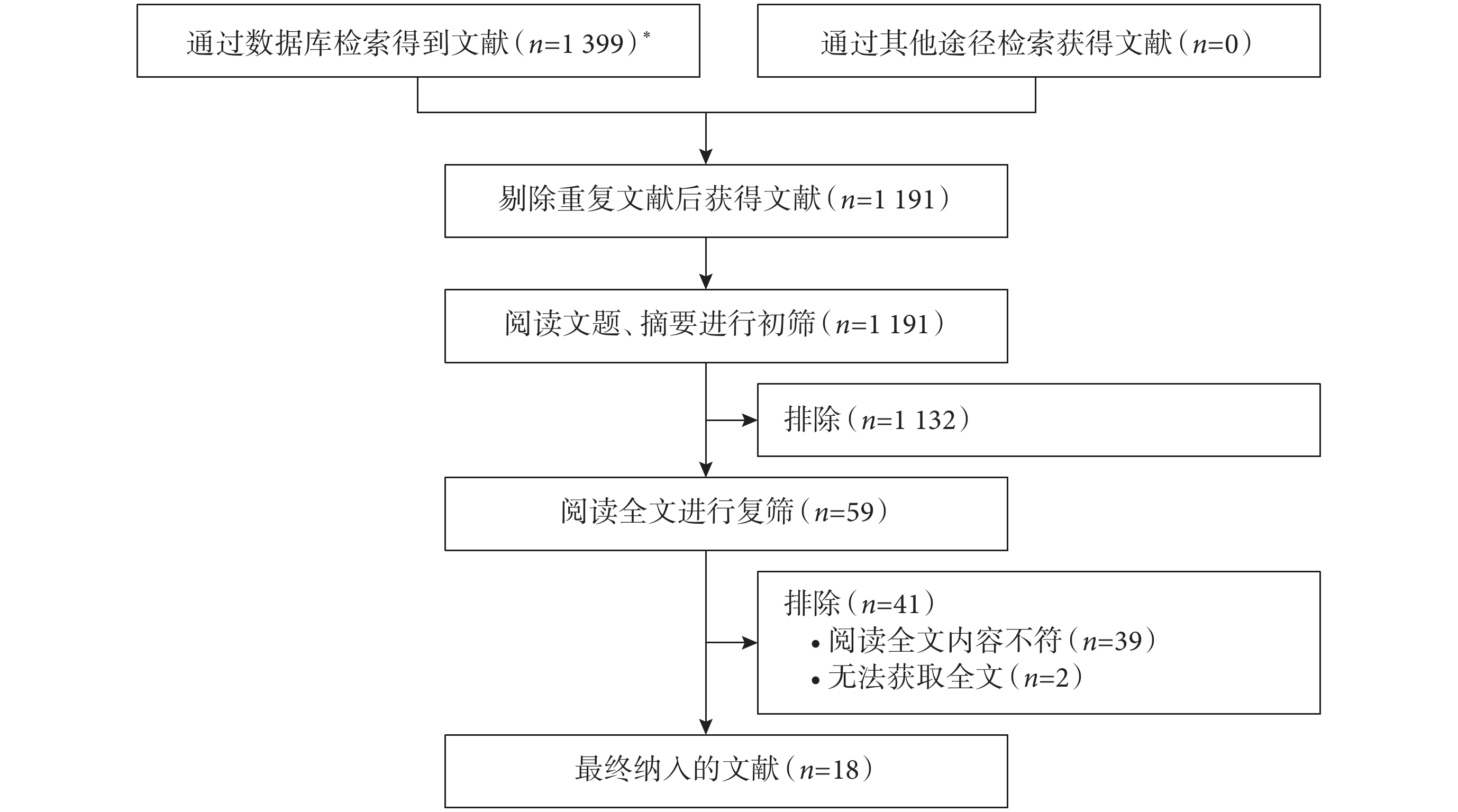

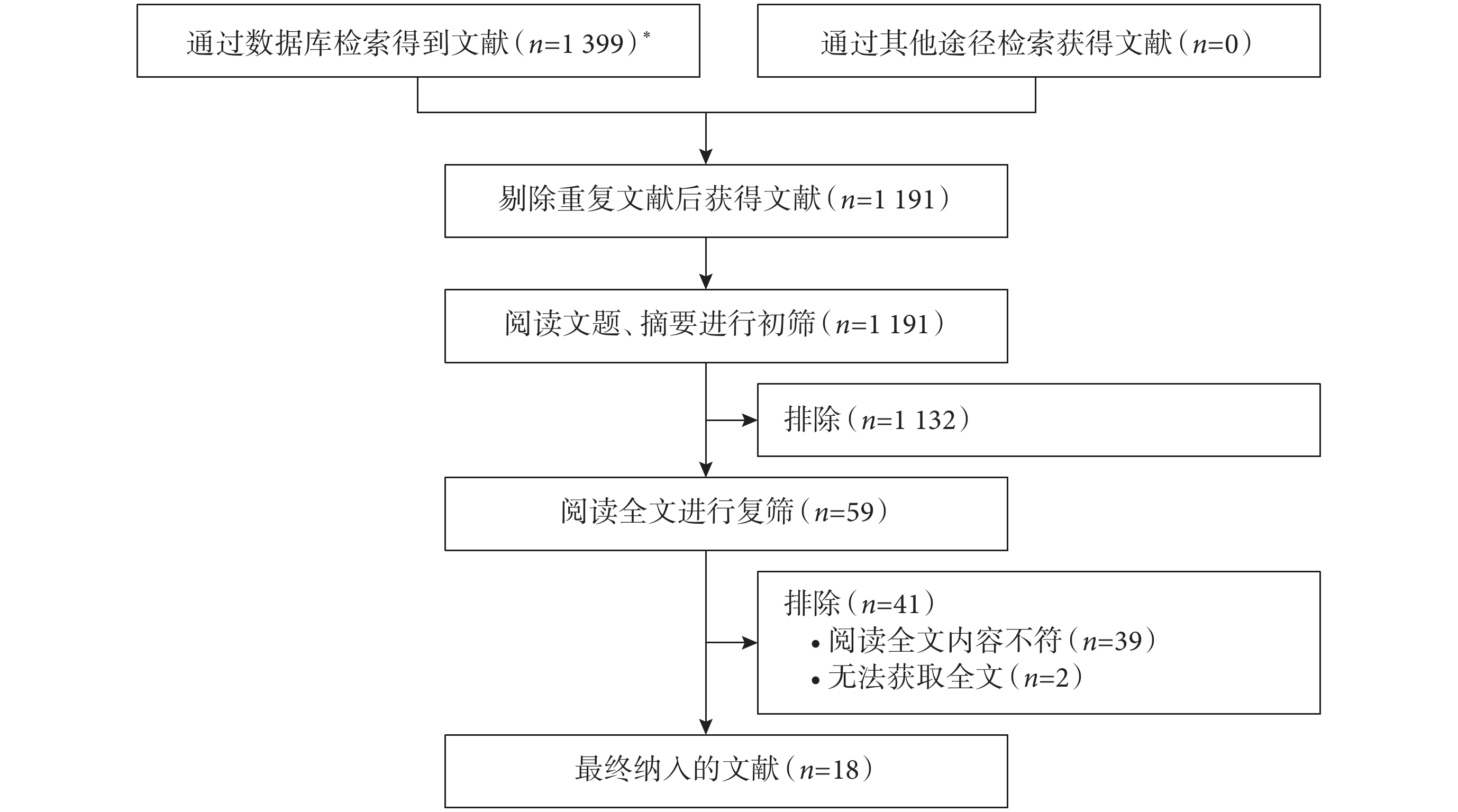

共檢索文獻 1 399 篇,導入文獻管理軟件去重后剩余 1 191 篇,閱讀文題、摘要初篩后剩余 59 篇,閱讀全文再次篩選后最終納入 18 篇文獻[3, 11-12, 22-36]。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:中國知網(

2.2 納入文獻基本特征

本研究納入指南 7 篇[11-12, 25, 29-30, 34-35]、臨床決策 4 篇[22-24, 36]、專家共識 2 篇[27, 32]、系統評價 4 篇[3, 26, 28, 33]、隨機對照試驗 1 篇[31]。納入文獻的主題聚焦于氣管插管拔管后氧合策略、氧療方式、氧療選擇、模式設定等內容。納入文獻的基本特征見表1。

2.3 納入文獻的質量評價結果

2.3.1 指南的質量評價

共納入指南 7 篇[11-12, 25, 29-30, 34-35]。根據指南評定等級,2 篇[25, 29]≥60% 領域數均有 6 個為 A 級推薦,其余 5 篇[11-12, 30, 34-35]為 B 級推薦。納入指南的具體得分及推薦級別見表2。

2.3.2 專家共識的質量評價

共納入專家共識 2 篇[27, 32],除中華醫學會呼吸病學分會呼吸危重癥醫學學組[32]的質量評價條目 ⑥ 為“否”,其余納入文獻的條目均為“是”,共識質量整體質量較高,表達完整,均納入,見表3。

2.3.3 系統評價的質量評價

共納入系統評價 4 篇[3, 26, 28, 33],其中 Zhu[3]和 Yasuda[28]的條目 ⑩ 為“否”及 Huang[33]的條目 ⑥ 為“不清楚”,其余納入文獻的條目均為“是”且發表時間為近 5 年,質量較高,均納入,見表4。

2.3.4 隨機對照試驗的質量評價

共納入來自 Embase 的隨機對照試驗 1 篇[31]。該研究未對研究對象及干預者采取盲法,以及未描述是否對結果測評者采取盲法,其他條目(研究對象分配是否真正采取了隨機化分組?分組方案是否采取了分配隱藏?試驗組和對照組基線是否具有可比性?除了要驗證的干預措施,各組接受的其他措施是否相同?隨訪是否完整,如不完整,是否采取措施處理?是否將所有入組的研究對象均納入結果分析中?是否采用相同的方式對各組研究對象的結局指標進行測評?結局指標的測評方法是否可信?資料分析方法是否恰當?研究設計是否合理?在研究實施和分析過程中是否有偏離標準隨機對照試驗之處?)評定結果均為“是”,予納入。

2.3.5 臨床決策的質量評價

共納入臨床決策4篇[22-24, 36], 證據均來源于Up To Date,證據級別較高,予以納入。

2.4 證據總結

本研究通過對納入的 18 篇[3, 11-12, 22-36]文獻進行成人氣管插管拔管后氧合策略的相關證據進行提取與匯總,最終總結為基本原則、評估、選擇、參數設置、撤機、效果評價及注意事項 7 個方面,共提取出 22 條最佳證據,見表5。

3 討論

3.1 證據總結有助于拔管后制定個體氧合策略

據統計,成人 ICU 患者氣管插管拔管后再置管率為 10%~15%,在高風險患者中再置管率高達 20%[37]。ICU 患者拔除氣管插管后的氧合策略是維持氧合和避免再插管的關鍵[38]。關于 ICU 氣管插管拔管患者氧療支持方式的文獻較多,但干預措施及干預步驟不同,現有指南或共識均未形成拔管后針對性的最優氧療策略和效果評價體系。本研究基于氣管插管拔除后不同的氧療支持方式的文獻,匯總了 ICU 氣管插管拔管患者的氧合策略,提供了針對特定類型患者的方案選擇依據及措施,形成了成人 ICU 氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據,旨在為保障患者安全拔管,促進醫護人員實施有針對性的拔管后氧合策略提供依據。

3.2 拔管后制定氧合策略的基本原則是第一要義

第①~④條證據總結了氣管插管拔除后氧合策略的基本原則,雖然大多數證據來源于專家意見和經驗,證據等級較低,但有一定參考意義,其中第①條為高質量證據,指南和臨床決策都強調對于氣管插管拔除的患者后的氧合策略不能一概而論,要針對患者的癥狀、呼吸生理狀況及需氧量進行個性化的選擇[22, 28, 32]。第②~④條證據應對于拔管后潛在高風險患者或呼吸衰竭的患者推薦預防性使用 NIV 或 HFNC,而對于插管時間較短(<24 h),沒有高危特征且需氧量較小的患者應選擇 COT,避免醫療資源浪費,從而增加患者的醫療費用[22, 30, 33]。醫護人員掌握氣管插管拔管后氧合策略的基本原則是第一要義,能夠把握整體原則,為精準提供個體化氧合策略提供參考,同時有助于提前預判可能出現的問題并及時進行干預,從而提升患者拔管后安全性,進一步推動拔管后氧合策略的深入研究。

3.3 基于循證規范化的氣管插管拔管后氧合策略

第⑤~⑥條證據總結了拔管前后高危風險患者情況及拔管后呼吸衰竭的表現。氣管插管拔除失敗率較高且與多種原因有關。研究表明,患者拔管前后全面的評估是保障成功拔管的重要程序,準確的評估是后續制定個體化氧療策略的主要依據,幫助醫護人員詳細掌握患者病情[39]。第⑦~?條證據匯總了拔管患者氧療策略的選擇,詳細的闡述了特定類型的患者選擇不同的氧氣支持策略。拔管后存在急性低氧性呼吸衰竭的患者建議選擇 HFNC 可能會降低呼吸支持升級率和插管率[3, 25, 29]。此原因可能是 HFNC 具有加濕可增加黏膜的濕度,從而有利于分泌物清除,也可減少呼吸功,避免氣道干燥和上皮損傷,還能夠沖刷鼻咽部死腔,給予持續氣道正壓效應,減少吸氣用力[24]。肥胖或超重、慢性阻塞性肺疾病加重期、心力衰竭和高碳酸血癥的患者拔管后建議預防性使用無創正壓通氣[11, 28, 31, 34]。NIV 對氧合、肺泡通氣和呼吸功均有良好的促進作用[31]。第?~?條證據根據臨床決策系統總結了 NIV 和 HFNC 的設置參數為臨床工作者提供證據支持。該證據提示先設置參數后再根據應用的情況和患者接受的狀況進行進一步調整[8]。第?~?條證據匯總了呼吸支持的撤機指標。當患者病情好轉,機能恢復,達到撤機指標及時撤出呼吸支持改為 COT 以提供滿足患者現狀。綜上所述,基于循證規范化的操作流程是氣管插管拔管后氧合策略的關鍵和安全保障,能夠確保證據在臨床轉換的科學性和有效性,增加操作流程的規范性,針對個體差異選擇不同的氧合策略滿足患者個體化需求,降低患者二次插管的風險,避免過度氧療對機體造成損傷,優化利用醫療資源。

3.4 氣管插管拔管患者氧合策略的評價與注意事項

第?~?條證據匯總了氣管插管拔管后患者氧合策略的效果評價,拔管后患者需密切關注,進行效果評價,盡早識別拔管失敗并及時再插管,針對性的制訂應急預案,密切監測患者心率、氧飽和度、呼吸參數等生命體征變化,及時處理異常情況,保證患者安全,以便在患者改善時撤除通氣支持。只要懷疑為拔管失敗,就應立即治療呼吸衰竭的可疑病因,同時嘗試 HFNC 或 NIV,而無須等待出現明顯呼吸衰竭[22]。此外氣管插管拔管患者應制定氧合策略計劃及血氣分析計劃,拔管前 24 h 與拔管后 24、48 h 均應有計劃的進行血氣分析[7, 22, 40]。因此,應關注患者的氧合狀態、血氣分析相關指標,并應及時根據患者的血氣分析結果和個體情況調整氧合策略。第?-?條證據匯總了氣管插管拔管后患者氧合策略的注意事項,由于圍拔管期也是重癥患者的關鍵時刻,針對拔管高危風險患者根據其個體情況逐漸降低呼吸支持條件,觀察患者耐受程度是關鍵一環,因此對于拔管后使用NIV或HFNC過度的高危患者應在監護病房進行觀察。此外證據表明拔管前應儲備充分的氧,可有效降低拔管后再插管率[35]。氣管插管拔管后的效果評價也至關重要,需要結合臨床實踐綜合考量患者的意識狀態、自主呼吸能力、氣道通暢性等多方面內容來判定氧合策略的有效性,掌握實時的治療效果,提前發現潛在問題,改善患者預后。

綜上,本研究總結了 ICU 成人氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據,提取了 7 個方面內容包括:基本原則、評估、選擇、參數設置、撤機、效果評價及注意事項 22 條最佳證據,旨在完善氣管插管氧合策略及操作流程,促進科學、有效氧合策略的實施,避免過度氧療,降低氣管插管再插率,為臨床應用以提供一定的參考和依據。本研究形成的證據在臨床轉化應用時還需結合臨床實施條件與患者狀況等因素制定審查指標進行綜合考量后再應用。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

在重癥監護病房(intensive care unit, ICU)中,患者的機體功能受損、病情復雜多變,為保持呼吸道通暢,氣管插管已成為危重呼吸支持最為有效的方法[1]。據統計約有 70%的重癥患者需接受氣管插管治療[2],但既往研究已證實隨著患者置管時間的延長其并發癥發生風險越高[3]。其中,呼吸機相關性肺炎、肺不張、氣管損傷、肺動脈高壓危象等并發癥,嚴重影響患者預后[4]。因此,當患者氣道反射和自主呼吸恢復時經評估后應盡早拔除氣管插管[5]。圍拔管期是危重患者管理的關鍵時刻[6],由于患者的呼吸功能尚未完全恢復,拔管后仍需不同程度的氧合策略也是影響患者拔管是否成功的因素之一[7],可以在一定程度上避免二次插管、改善患者預后[6]。目前,國內外用于氣管插管拔除后的氧療方式主要包括常規氧療(conditional oxygen therapy, COT)、無創通氣(non-invasive ventilation, NIV)和經鼻高流量濕化氧療(high-flow nasal cannula oxygen therapy, HFNC)[5, 8-9]。COT 常用于糾正拔管后殘留氧合障礙者,對于拔管后高危風險、急性呼吸衰竭者效果較差[10]。而 NIV 和 HFNC 已被證實為有效的替代方法[11-12]。但拔管后的氧合策略仍具有較大爭議,多數研究聚焦于拔管評估及單一氧合方案,針對重癥患者氣管插管拔除后氧合策略尚未得到系統總結。鑒于此,本研究基于循證的方法,通過系統檢索、評價及綜合總結成人 ICU 氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據,以期降低氣管插管再插率,為臨床應用以提供一定的參考和依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 問題構建

采用 PIPOST 模式構建循證問題[13],目標人群(population, P):成人氣管插管拔管后的患者;干預措施(intervention, I):傳統氧療、無創正壓通氣或 HFNC 方式;實施者(professional, P):臨床醫護人員;結局(outcomes, O):再插管率;應用場所(setting, S):ICU;證據類型(type of evidence, T):臨床決策、指南、證據總結、專家共識、系統評價及隨機對照試驗。

1.1.2 納入標準

① 研究對象為 ICU 氣管插管置管>24 h 后拔除的成年患者(年齡≥18 歲);② 研究內容為氣管插管拔除后氧合策略相關研究;③ 研究類型為臨床決策、指南、系統評價/Meta 分析、專家共識、原始研究;④ 文獻語言類型為中文或英文。

1.1.3 排除標準

① 重復發表的文獻;② 無法獲取全文的文獻;③ 已被更新的指南或系統評價;④ 經過質量評價后質量較低的文獻;⑤ 系統評價的計劃書或會議摘要。

1.2 文獻檢索策略

依據證據資源的“6S”模型自上而下進行系統檢索[14],結合相關文獻數據庫收錄論文類型與范圍,參考咨詢循證醫學專家最終選取下列數據庫:Up To Date、英國醫學雜志最佳臨床實踐(British Medical Journal Best Practice, BMJ)、美國指南網(National Guideline Clearinghouse, NGC)、英國國家衛生與臨床優化研究所指南庫(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、醫脈通指南網、Cochrane Library、PubMed、EMbase、中國生物醫學文獻數據庫、中國知網、萬方、維普數據庫。檢索時限為建庫至 2023 年 5 月。采用主題詞+自由詞進行檢索,中文檢索詞為“氣管插管拔除”“機械通氣拔管后”“氧合策略”“氧療方式”“給氧”“氧療”“重癥監護”“重癥患者”等。英文檢索詞為“airway Extubation”“Tracheal Extubation”“Intratracheal Extubation”“Oxygen Inhalation Therapy”“Inhalation Therapy, Oxygen”“Intensive Care Units”“ICU”。

英文數據庫以 PubMed 為例,檢索式為:((((((((((((((((“Airway Extubation”[Mesh]) OR (Airway Extubations[Title/Abstract])) OR (Extubation, Airway[Title/Abstract])) OR (Extubations, Airway[Title/Abstract])) OR (Tracheal Extubation[Title/Abstract])) OR (Extubation, Tracheal[Title/Abstract])) OR (Extubations, Tracheal[Title/Abstract])) OR (Tracheal Extubations[Title/Abstract])) OR (Extubation, Intratracheal[Title/Abstract])) OR (Extubations, Intratracheal[Title/Abstract])) OR (Intratracheal Extubation[Title/Abstract])) OR (Intratracheal Extubations[Title/Abstract])) OR (Endotracheal Extubation[Title/Abstract])) OR (Endotracheal Extubations[Title/Abstract])) OR (Extubation, Endotracheal[Title/Abstract])) OR (Extubations, Endotracheal[Title/Abstract])) AND ((((((“Oxygen Inhalation Therapy”[Mesh]) OR (Inhalation Therapy, Oxygen[Title/Abstract])) OR (Inhalation Therapies, Oxygen[Title/Abstract])) OR (Oxygen Inhalation Therapies[Title/Abstract])) OR (Therapies, Oxygen Inhalation[Title/Abstract])) OR (Therapy, Oxygen Inhalation[Title/ Abstract]))AND (((("Intensive Care Units"[Mesh]) OR (Intensive Care Unit[Title/Abstract])) OR (Unit, Intensive Care[Title/Abstract])) OR (ICU Intensive Care Units[Title/Abstract]))。

1.3 文獻篩選和資料提取

納入文獻按照納入與排除標準由 2 名經過循證方法學培訓并有 ICU 工作經驗的護理碩士研究生根據 PIPOST 進行獨立提取并根據主題進行匯總,交叉核對如遇分歧,交由第 3 名評價員裁決。

1.4 文獻質量評價標準

指南評價采用臨床指南研究與評價系統(Appraisal of Guidelines for Research and EvaluationⅡ, AGREEⅡ)進行評價[15];臨床決策采用證據總結的質量評價工具(critical appraisalf or summaries of evidence, CASE)進行評價[16];專家共識/專家意見使用 JBI 循證衛生保健中心對專家共識論文的真實性評價工具;系統評價 JBI 循證衛生保健中心對系統評價方法學質量的評價工具進行質量評價[17-18];Meta 分析使用 AMSTAR2 量表進行質量評價[19];對于來自證據總結和推薦實踐的質量評價追溯證據所依據的原始文獻,根據原始文獻類型選擇 JBI 相應的評價工具進行質量評價[20]。

1.5 文獻質量評價過程

文獻由 2 名經過循證方法學培訓的具有碩士研究生學歷的臨床護士嚴格按照評價標準獨立評價。如有爭議,由第 3 名經過循證方法學培訓的研究者(已獲南方醫院 Joanna Briggs 循證護理合作中心“臨床循證護理師”資格)裁決,決定納入或排除文獻。當不同來源的證據結論沖突時,遵循循證證據優先、高質量證據優先、最新發表權威文獻優先的納入原則。

1.6 證據匯總、分級與推薦級別確定

由 2 名研究者獨立進行,若有分歧,則由循證小組所有成員開會討論決定。采用 JBI 證據預分級及證據推薦級別系統進行證據等級及推薦級別預分級。根據證據類型的不同,劃分為 1~5 級。其中 1 級為最高級別,5 級為最低級別。預分級后、再使用 GRADE 系統根據證據升、降級因素進行最終判斷。對于指南中已經存在分級的納入證據按照原指南分級。并根據 JBI 的證據 FAME 結構包括:可行性(F)、適宜性(A)、臨床意義(M)、有效性(E)這 4 個方面,確定證據推薦級別為 A 級推薦(強推薦)或 B 級推薦(弱推薦)[21]。

1.7 統計學方法

本研究采用 Excel 統計并整理文獻數據。指南評價系統 AGREE Ⅱ涵蓋 6 個領域 23 條目,其中每個領域的標準化得分計算方式為:(所有評價者的總評分?最低可能得分)/(最高可能得分?最低可能得分)×100%[15]。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

共檢索文獻 1 399 篇,導入文獻管理軟件去重后剩余 1 191 篇,閱讀文題、摘要初篩后剩余 59 篇,閱讀全文再次篩選后最終納入 18 篇文獻[3, 11-12, 22-36]。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:中國知網(

2.2 納入文獻基本特征

本研究納入指南 7 篇[11-12, 25, 29-30, 34-35]、臨床決策 4 篇[22-24, 36]、專家共識 2 篇[27, 32]、系統評價 4 篇[3, 26, 28, 33]、隨機對照試驗 1 篇[31]。納入文獻的主題聚焦于氣管插管拔管后氧合策略、氧療方式、氧療選擇、模式設定等內容。納入文獻的基本特征見表1。

2.3 納入文獻的質量評價結果

2.3.1 指南的質量評價

共納入指南 7 篇[11-12, 25, 29-30, 34-35]。根據指南評定等級,2 篇[25, 29]≥60% 領域數均有 6 個為 A 級推薦,其余 5 篇[11-12, 30, 34-35]為 B 級推薦。納入指南的具體得分及推薦級別見表2。

2.3.2 專家共識的質量評價

共納入專家共識 2 篇[27, 32],除中華醫學會呼吸病學分會呼吸危重癥醫學學組[32]的質量評價條目 ⑥ 為“否”,其余納入文獻的條目均為“是”,共識質量整體質量較高,表達完整,均納入,見表3。

2.3.3 系統評價的質量評價

共納入系統評價 4 篇[3, 26, 28, 33],其中 Zhu[3]和 Yasuda[28]的條目 ⑩ 為“否”及 Huang[33]的條目 ⑥ 為“不清楚”,其余納入文獻的條目均為“是”且發表時間為近 5 年,質量較高,均納入,見表4。

2.3.4 隨機對照試驗的質量評價

共納入來自 Embase 的隨機對照試驗 1 篇[31]。該研究未對研究對象及干預者采取盲法,以及未描述是否對結果測評者采取盲法,其他條目(研究對象分配是否真正采取了隨機化分組?分組方案是否采取了分配隱藏?試驗組和對照組基線是否具有可比性?除了要驗證的干預措施,各組接受的其他措施是否相同?隨訪是否完整,如不完整,是否采取措施處理?是否將所有入組的研究對象均納入結果分析中?是否采用相同的方式對各組研究對象的結局指標進行測評?結局指標的測評方法是否可信?資料分析方法是否恰當?研究設計是否合理?在研究實施和分析過程中是否有偏離標準隨機對照試驗之處?)評定結果均為“是”,予納入。

2.3.5 臨床決策的質量評價

共納入臨床決策4篇[22-24, 36], 證據均來源于Up To Date,證據級別較高,予以納入。

2.4 證據總結

本研究通過對納入的 18 篇[3, 11-12, 22-36]文獻進行成人氣管插管拔管后氧合策略的相關證據進行提取與匯總,最終總結為基本原則、評估、選擇、參數設置、撤機、效果評價及注意事項 7 個方面,共提取出 22 條最佳證據,見表5。

3 討論

3.1 證據總結有助于拔管后制定個體氧合策略

據統計,成人 ICU 患者氣管插管拔管后再置管率為 10%~15%,在高風險患者中再置管率高達 20%[37]。ICU 患者拔除氣管插管后的氧合策略是維持氧合和避免再插管的關鍵[38]。關于 ICU 氣管插管拔管患者氧療支持方式的文獻較多,但干預措施及干預步驟不同,現有指南或共識均未形成拔管后針對性的最優氧療策略和效果評價體系。本研究基于氣管插管拔除后不同的氧療支持方式的文獻,匯總了 ICU 氣管插管拔管患者的氧合策略,提供了針對特定類型患者的方案選擇依據及措施,形成了成人 ICU 氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據,旨在為保障患者安全拔管,促進醫護人員實施有針對性的拔管后氧合策略提供依據。

3.2 拔管后制定氧合策略的基本原則是第一要義

第①~④條證據總結了氣管插管拔除后氧合策略的基本原則,雖然大多數證據來源于專家意見和經驗,證據等級較低,但有一定參考意義,其中第①條為高質量證據,指南和臨床決策都強調對于氣管插管拔除的患者后的氧合策略不能一概而論,要針對患者的癥狀、呼吸生理狀況及需氧量進行個性化的選擇[22, 28, 32]。第②~④條證據應對于拔管后潛在高風險患者或呼吸衰竭的患者推薦預防性使用 NIV 或 HFNC,而對于插管時間較短(<24 h),沒有高危特征且需氧量較小的患者應選擇 COT,避免醫療資源浪費,從而增加患者的醫療費用[22, 30, 33]。醫護人員掌握氣管插管拔管后氧合策略的基本原則是第一要義,能夠把握整體原則,為精準提供個體化氧合策略提供參考,同時有助于提前預判可能出現的問題并及時進行干預,從而提升患者拔管后安全性,進一步推動拔管后氧合策略的深入研究。

3.3 基于循證規范化的氣管插管拔管后氧合策略

第⑤~⑥條證據總結了拔管前后高危風險患者情況及拔管后呼吸衰竭的表現。氣管插管拔除失敗率較高且與多種原因有關。研究表明,患者拔管前后全面的評估是保障成功拔管的重要程序,準確的評估是后續制定個體化氧療策略的主要依據,幫助醫護人員詳細掌握患者病情[39]。第⑦~?條證據匯總了拔管患者氧療策略的選擇,詳細的闡述了特定類型的患者選擇不同的氧氣支持策略。拔管后存在急性低氧性呼吸衰竭的患者建議選擇 HFNC 可能會降低呼吸支持升級率和插管率[3, 25, 29]。此原因可能是 HFNC 具有加濕可增加黏膜的濕度,從而有利于分泌物清除,也可減少呼吸功,避免氣道干燥和上皮損傷,還能夠沖刷鼻咽部死腔,給予持續氣道正壓效應,減少吸氣用力[24]。肥胖或超重、慢性阻塞性肺疾病加重期、心力衰竭和高碳酸血癥的患者拔管后建議預防性使用無創正壓通氣[11, 28, 31, 34]。NIV 對氧合、肺泡通氣和呼吸功均有良好的促進作用[31]。第?~?條證據根據臨床決策系統總結了 NIV 和 HFNC 的設置參數為臨床工作者提供證據支持。該證據提示先設置參數后再根據應用的情況和患者接受的狀況進行進一步調整[8]。第?~?條證據匯總了呼吸支持的撤機指標。當患者病情好轉,機能恢復,達到撤機指標及時撤出呼吸支持改為 COT 以提供滿足患者現狀。綜上所述,基于循證規范化的操作流程是氣管插管拔管后氧合策略的關鍵和安全保障,能夠確保證據在臨床轉換的科學性和有效性,增加操作流程的規范性,針對個體差異選擇不同的氧合策略滿足患者個體化需求,降低患者二次插管的風險,避免過度氧療對機體造成損傷,優化利用醫療資源。

3.4 氣管插管拔管患者氧合策略的評價與注意事項

第?~?條證據匯總了氣管插管拔管后患者氧合策略的效果評價,拔管后患者需密切關注,進行效果評價,盡早識別拔管失敗并及時再插管,針對性的制訂應急預案,密切監測患者心率、氧飽和度、呼吸參數等生命體征變化,及時處理異常情況,保證患者安全,以便在患者改善時撤除通氣支持。只要懷疑為拔管失敗,就應立即治療呼吸衰竭的可疑病因,同時嘗試 HFNC 或 NIV,而無須等待出現明顯呼吸衰竭[22]。此外氣管插管拔管患者應制定氧合策略計劃及血氣分析計劃,拔管前 24 h 與拔管后 24、48 h 均應有計劃的進行血氣分析[7, 22, 40]。因此,應關注患者的氧合狀態、血氣分析相關指標,并應及時根據患者的血氣分析結果和個體情況調整氧合策略。第?-?條證據匯總了氣管插管拔管后患者氧合策略的注意事項,由于圍拔管期也是重癥患者的關鍵時刻,針對拔管高危風險患者根據其個體情況逐漸降低呼吸支持條件,觀察患者耐受程度是關鍵一環,因此對于拔管后使用NIV或HFNC過度的高危患者應在監護病房進行觀察。此外證據表明拔管前應儲備充分的氧,可有效降低拔管后再插管率[35]。氣管插管拔管后的效果評價也至關重要,需要結合臨床實踐綜合考量患者的意識狀態、自主呼吸能力、氣道通暢性等多方面內容來判定氧合策略的有效性,掌握實時的治療效果,提前發現潛在問題,改善患者預后。

綜上,本研究總結了 ICU 成人氣管插管拔除后氧合策略的最佳證據,提取了 7 個方面內容包括:基本原則、評估、選擇、參數設置、撤機、效果評價及注意事項 22 條最佳證據,旨在完善氣管插管氧合策略及操作流程,促進科學、有效氧合策略的實施,避免過度氧療,降低氣管插管再插率,為臨床應用以提供一定的參考和依據。本研究形成的證據在臨床轉化應用時還需結合臨床實施條件與患者狀況等因素制定審查指標進行綜合考量后再應用。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。