引用本文: 季單單, 吳冬, 胡必杰, 鄭崢, 袁征. 住院患者抗菌藥物過敏史評估的最佳證據總結. 華西醫學, 2024, 39(9): 1443-1449. doi: 10.7507/1002-0179.202401119 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

抗菌藥物是臨床應用最為廣泛的一類藥物,出于對該類藥物引起過敏反應的擔憂,藥物的過敏史評估是患者用藥前詳細詢問的重點內容。目前患者病歷中攜帶有抗菌藥物過敏標簽已成為一種常見的臨床現象,據統計全球大多數人群中抗菌藥物過敏標簽攜帶率為 8%~25%[1]。然而調查表明,被標記為抗菌藥物過敏的患者中真正過敏者只占 5%~20%,抗菌藥物過敏史的錯誤評估和過度標簽似乎已成為一個嚴重的醫療問題[2-3]。國外在 10 多年前已關注到準確評估抗菌藥物過敏史的重要性并發布相關指南,已明確不恰當的過敏史評估會造成過敏標簽過度記錄,導致患者的抗菌藥物用藥方案升級、醫療費用增加、住院時間延遲,甚至可能增加患者耐藥菌感染的風險[4-6]。然而我國在此領域發展較滯后,近幾年才有學者開始調查我國抗菌藥物過敏史評估的準確情況,并發現評估和記錄現狀不容樂觀,臨床實踐有待改善[7-8]。目前國外發布的指南雖對抗菌藥物過敏評估有所描述,但指南篇幅較大,內容分散,且各指南內容具有差異性,不易于臨床護理人員獲取,一定程度阻礙了抗菌藥物過敏評估相關證據在我國臨床護理實踐中的應用。因此,本研究旨在針對住院患者抗菌藥物過敏評估進行最佳證據總結,以期為護理人員開展抗菌藥物過敏評估提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 建立循證小組

于 2023 年 6 月成立循證小組,組內共有成員 4 名,包括護理管理者 1 名,負責對研究的整體統籌與協調;碩士學歷護士 2 名,均接受過系統的循證方法學培訓,負責證據的檢索、提取、質量評價、整合;1 名護理專家負責對證據翻譯和整合階段的質量控制。

1.2 構建循證問題

基于“如何正確評估住院患者抗菌藥物過敏史”的臨床問題,以 PIPOST 形式轉化為循證問題。應用目標人群(population, P)為成年住院患者,干預措施(intervention, I)為抗菌藥物過敏評估,專業人員(professional, P)為非過敏專家的臨床醫護人員,研究結局(outcome, O)為抗菌藥物用藥方案優化或去除過敏標簽,證據應用場所(setting, S)為住院病房,證據類型(type of evidence, T)為臨床決策、指南、專家共識、證據總結、系統評價和 Meta 分析。

1.3 文獻納入與排除標準

根據循證問題確立文獻納入與排除標準。納入標準:① 文獻內容涉及抗菌藥物過敏評估;② 文獻類型為臨床決策、指南、專家共識、證據總結、系統評價和 Meta 分析;③ 語種為中文或英文;④ 對已修訂或更新的指南納入最新版本。排除標準:① 無法獲取全文;② 經質量評價后質量較低。

1.4 文獻檢索策略

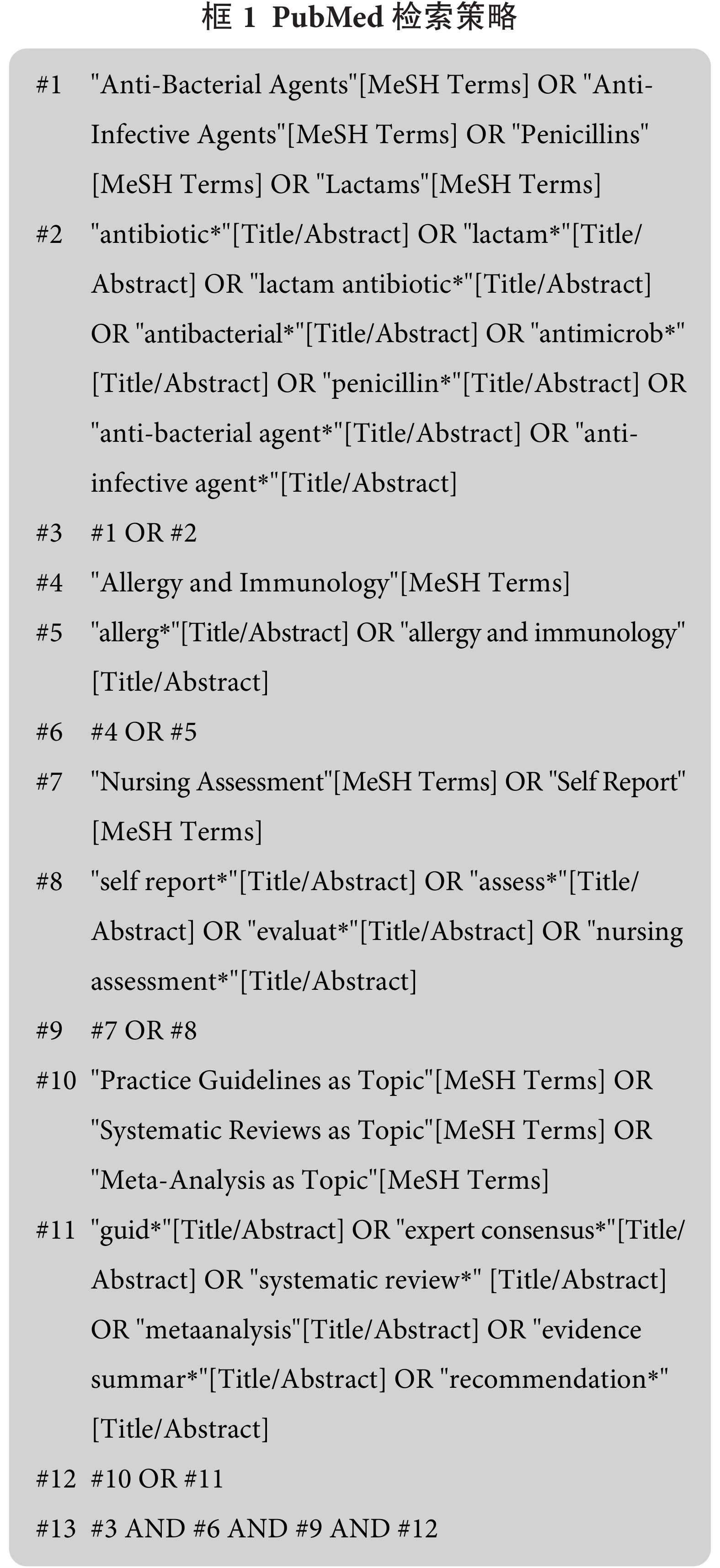

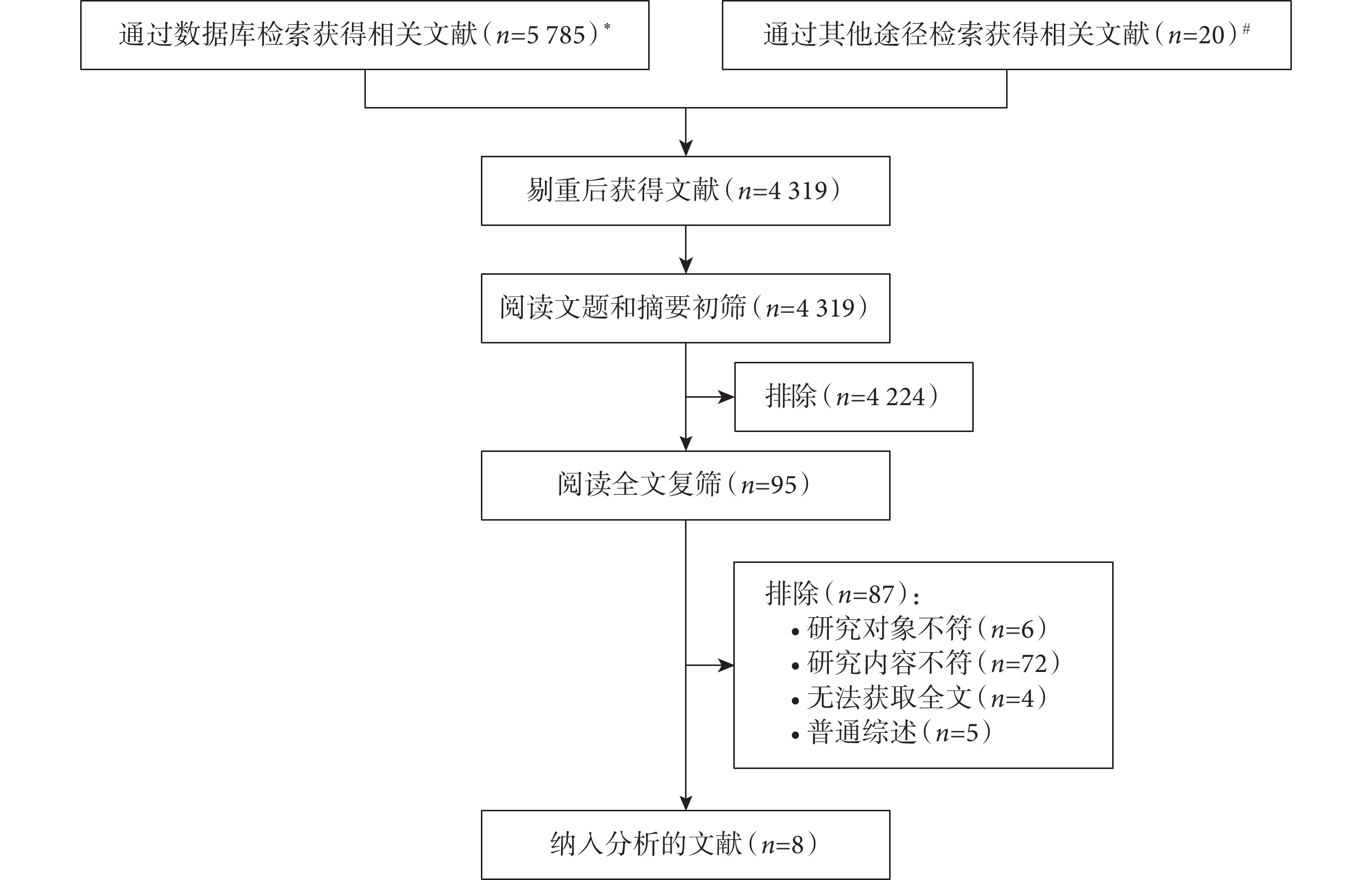

按照“6S”證據金字塔模型,自上而下進行計算機檢索。中文以“抗菌/抗感染/抗炎/抗微生物/青霉素/頭孢/內酰胺類”“過敏”“主訴/自我報告/評估”為檢索詞,英文以“antibiotic* / lactam* / lactam antibiotic* / antibacterial* / antimicrob* / penicillin*”“allerg*”“self report* / assess* / evaluat* / nursing assessment*”為檢索詞,檢索 UpToDate、BMJ Best Practice、美國國立指南庫、國際指南協作網、BASCI(英國過敏與臨床免疫學學會)網站、AAAAI(美國過敏、哮喘和免疫學學會)網站、EAACI(歐洲過敏與臨床免疫學學會)網站、中國醫脈通指南網;以主題詞結合自由詞構建檢索式,檢索 JBI Evidence Synthesis、Cochrane Library、CINAHL、Embase、PubMed、Web of Science、中國知網、萬方數據庫、維普數據庫、中國生物醫學文獻數據庫。檢索時限為建庫至 2024 年 9 月 5 日。以 PubMed 數據庫為例,具體檢索策略見框 1。

1.5 文獻質量評價

根據文獻類型采用不同的質量評價工具。① 指南使用臨床指南研究與評價系統Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ, AGREE Ⅱ)由 2 人進行質量評價[9]。內容包括“范圍和目的”“參與人員”“制訂的嚴謹性”“清晰性與可讀性”“應用性”“編輯獨立”6 個維度 23 個條目,以及 2 項總體評估條目,每個條目評分為 1~7 分,1 分代表“很不同意”,7 分代表“很同意”,根據 6 個領域得分的標準化百分比以及各條目的評分情況綜合判斷指南質量,其中標準化百分比=(實際得分–最低可能得分)/(最高可能得分–最低可能得分)×100%。6 個領域得分的標準化百分比均≥60% 為 A 級;標準化百分比≤60% 的領域數<6 個且標準化百分比≥30% 的領域數≥3 個為 B 級;標準化百分比<30% 的領域數≥3 個為 C 級。② 系統評價使用系統評價方法學質量評價工具(A Measure Tool to Assess Systematic Reviews, AMSTAR)由 2 人進行質量評價[10]。③ 專家共識采用澳大利亞 Joanna Briggs Institute(JBI)循證衛生中心(2016)對應的評價標準由 2 人進行評價[11]。④ 證據總結、最佳證據實踐追溯證據觀點的原文后,根據溯源文獻類型由 2 人進行評價。2 人評價結論不一致時與第 3 人討論裁決。

1.6 證據描述及匯總

2 名研究者反復閱讀納入文獻后,獨立進行證據審校與提取,并經過循證研究小組翻譯、討論后,對證據進行整合,整合原則為:不同證據來源存有沖突時,遵循循證證據優先、權威文獻優先、最新發表證據優先、高質量證據優先原則進行選擇。采用 2014 版 JBI 證據預分級系統[12],根據研究設計類型不同,將證據等級從高到低劃分為 1~5 級,其中 1 級為最高級別,5 級為最低級別。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

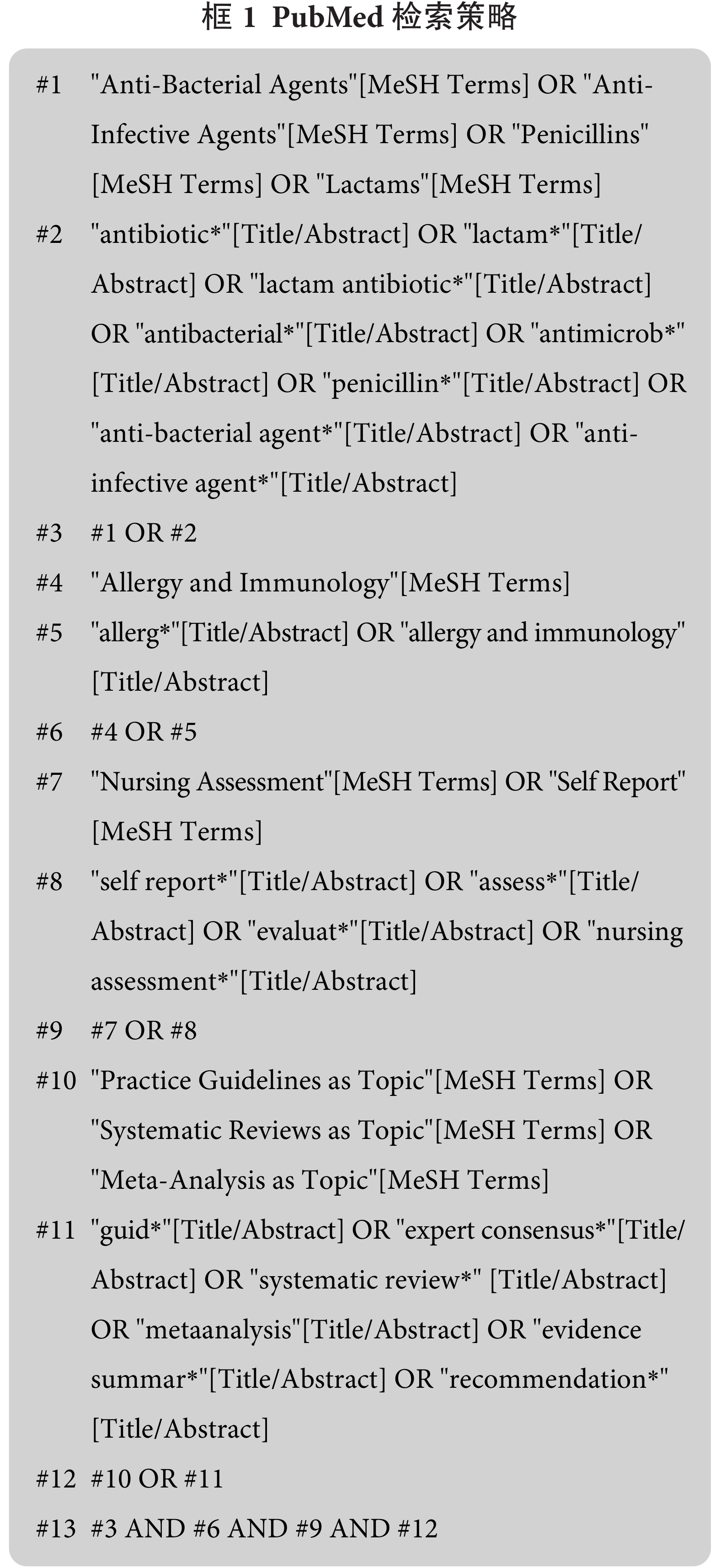

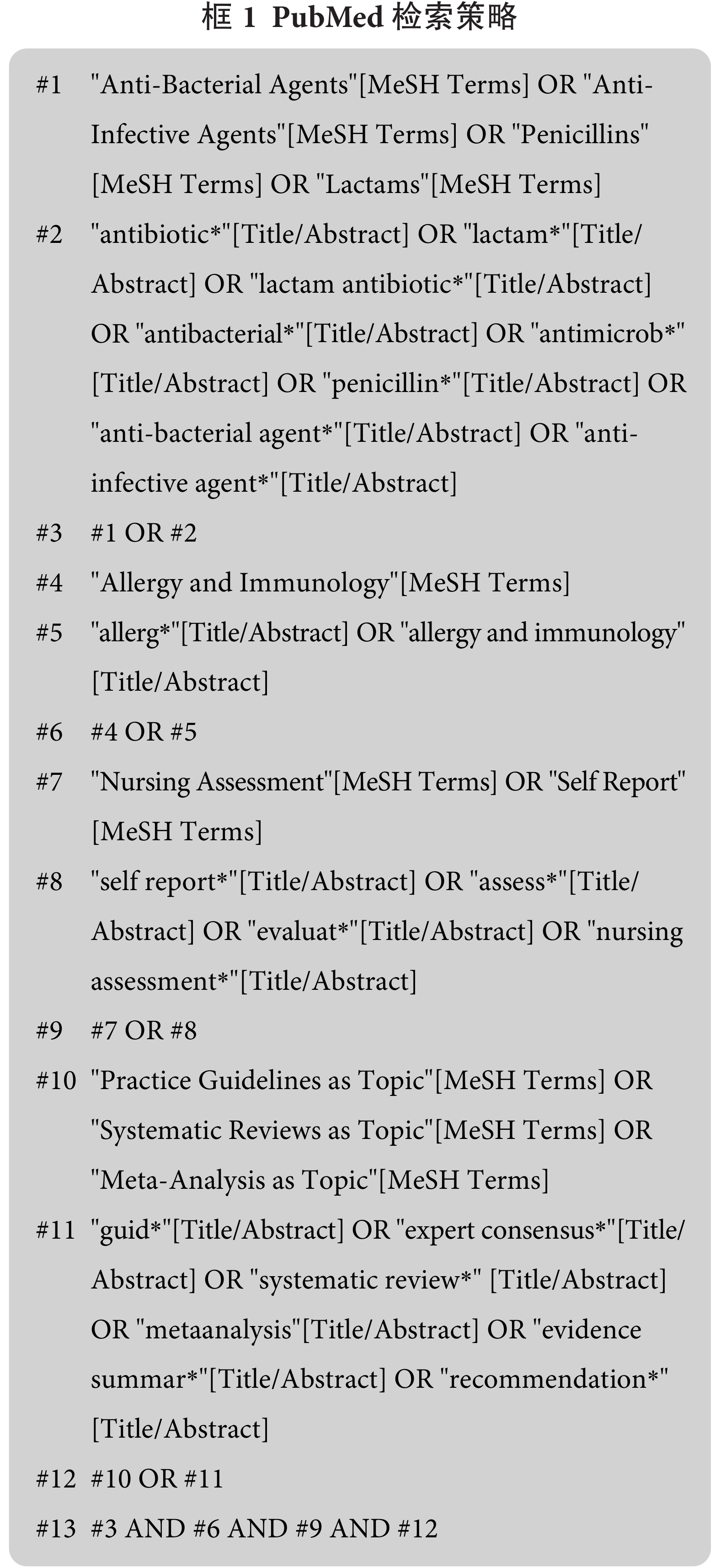

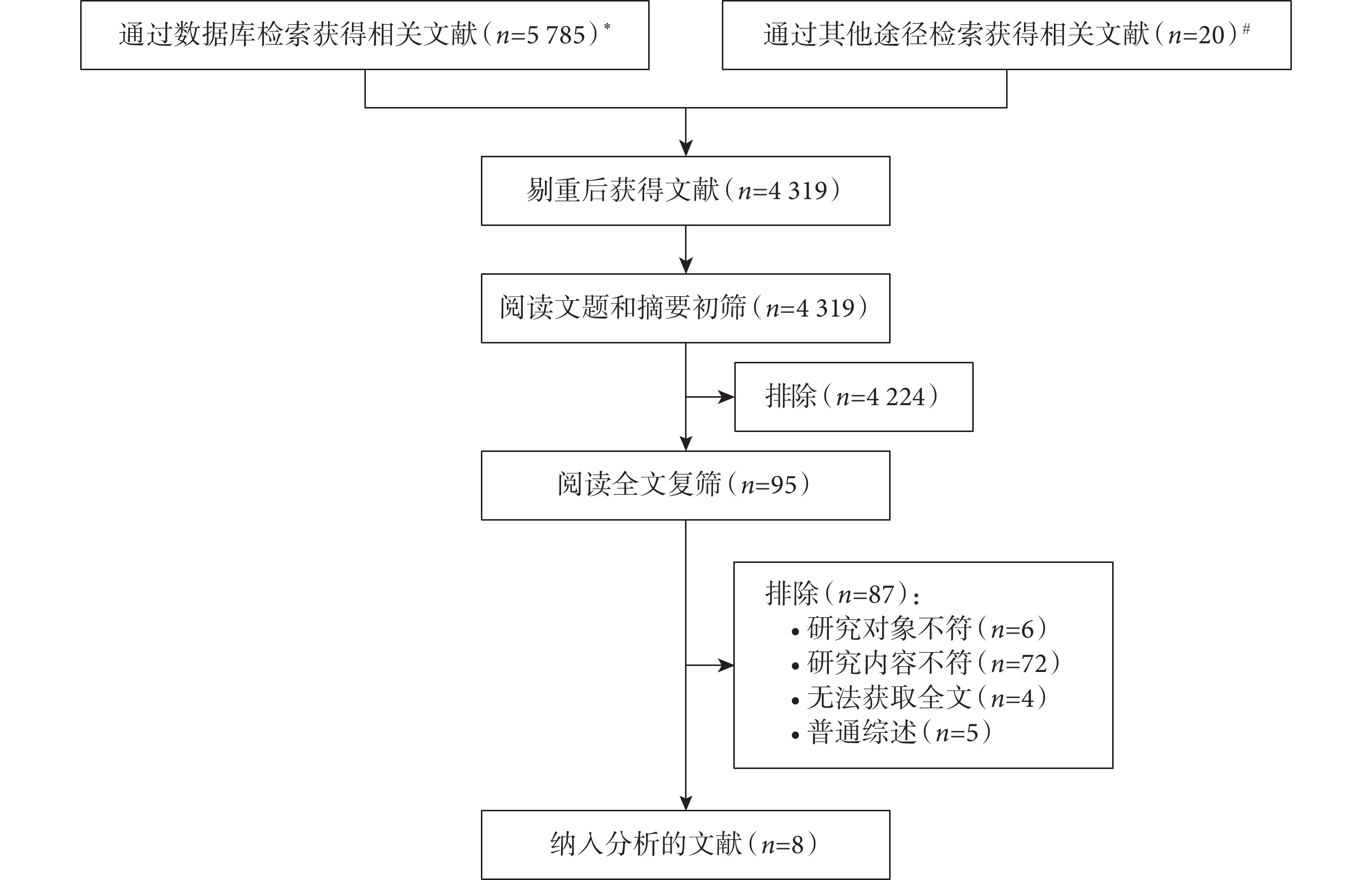

初步檢索共獲得相關文獻

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:UpToDate(

2.2 納入文獻基本情況

納入的 8 篇文獻包括指南 6 篇[13-18]、系統評價 2 篇[19-20]。納入文獻的主題聚焦于青霉素、β-內酰胺類藥物和抗菌藥物過敏評估與管理等內容。納入文獻的一般情況見表1。

2.3 文獻質量評價結果

根據 AGREE Ⅱ對納入的 6 篇指南[13-18]進行文獻質量評價,1 篇[14]推薦意見為 A 級,5 篇[13, 15-18]推薦意見為 B 級,6 篇指南均被納入,見表2。根據 AMSTAR 對納入的 2 篇系統評價[19-20]進行文獻質量評價,2 篇系統評價除條目 4 為“不清楚”外,其余條目均為“是”,文獻為高質量等級,見表3。

2.4 最佳證據匯總

經過文獻檢索、質量評價、證據提取和分級,最終納入抗菌藥物過敏評估重要性、過敏評估對象、過敏評估人員、過敏評估內容、過敏史記錄、評估注意要點 6 個方面 25 條證據,見表4。

3 討論

3.1 重視抗菌藥物過敏史評估,促進抗菌藥物的有效管理和安全使用

第 1~3 條證據闡述了對抗菌藥物過敏史進行詳細、全面評估的重要性。準確的藥敏評估已被證實與促進抗菌藥物管理相關聯,可以提高一線藥物的使用[5]。我國以往研究表明,主訴“青霉素過敏史”的患者中最終僅 15.6% 確診過敏,探究原因發現,近一半有“青霉素過敏史”的住院患者僅因為既往青霉素皮試陽性就被標記為“青霉素過敏”[7-8]。但青霉素皮試陽性并不等同于青霉素過敏[21]。可見我國多數被標記抗菌藥物過敏的患者,實際上并不真正存在過敏風險,而這些不恰當過敏標簽卻增加了他們抗菌藥物耐藥和各種不良的風險,對抗菌藥物管理造成了巨大障礙[22]。在我國,許多機構和專業人員存在對過敏史判斷粗放、濫用頭孢菌素皮試,且把皮試陽性等同過敏的問題。因此基于我國臨床實踐現狀及最佳證據建議,改善我國住院患者入院抗菌藥物過敏評估迫在眉睫,其中特別是對于臨床一線用藥 β-內酰胺類抗菌藥物的過敏史評估。

3.2 明確適用人群和評估人員,保障評估的全面性和適用性

第 4 條證據描述了過敏史評估的適用人群。證據推薦對帶有抗菌藥物過敏標簽、疑似藥物過敏的患者應進行全面的過敏史評估[14-16]。特別是有青霉素過敏史的患者應仔細詢問患者對青霉素的反應情況[15]。研究表明,與無過敏標簽患者相比,有抗菌藥物過敏標簽的患者接觸替代抗菌藥物的機會增多,并導致艱難梭菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和耐萬古霉素腸球菌的感染率增加,住院時間延長[23]。因此,凡是帶有抗菌藥物過敏標簽或疑似過敏的患者都應進行抗菌藥物過敏評估。

第 5~6 條證據匯總了過敏評估人員。證據推薦非過敏專家對患者進行藥物過敏評估是有效且安全的,需要保證非過敏專家與過敏專業部門建立聯系以獲取建議和支持[13, 19]。通常情況下,過敏癥專家進行過敏評估可最大限度地提高評估的安全性和效率,然而以青霉素為首的抗菌藥物過敏非常普遍,臨床醫療資源并沒有足夠的專家來評估每一位疑似過敏的患者,大多數報告抗菌藥物過敏的患者可能由非專業人員進行評估[24]。研究表明,非過敏專家的醫務人員使用過敏評估工具可顯著提升青霉素過敏評估的正確性[25]。現已明確,采集準確的抗菌藥物過敏史是護士在抗菌藥物管理中的角色職能之一[26-27]。因此建議未來加強多學科協作,為護士提供有關抗菌藥物過敏評估的培訓,并以護士為使用對象開發抗菌藥物過敏評估工具。

3.3 完善評估內容,準確采集并記錄患者抗菌藥物過敏史

第 7~20 條證據對評估內容進行了總結歸納。第 21 條證據對過敏史的記錄進行了闡述。在臨床實踐中,護理人員應評估患者藥物過敏反應日期和時間、引起反應藥物的藥品名和商品名、給藥途徑、用藥劑量數或反應開始前的用藥天數、疾病診斷或選用該藥物治療的適應證、患者出現過敏反應的癥狀等細節,從而檢查患者所述的反應的臨床表現是否與藥物過敏的臨床表現相符,以及評估反應的時間情況,區分反應的嚴重程度[15-17]。此外,在過敏史記錄上也應將評估要點記錄完整,使其他醫務人員可以從記錄的過敏史中判斷以下方面信息:① 是否懷疑真正發生過敏還是由不耐受或其他原因(例如病毒性出疹)引起的反應。② 發生了什么類型的過敏(即刻或延遲反應)?③ 反應的嚴重程度如何?從而進一步決定患者后續治療方案及方案的利弊[28-29]。

3.4 細化評估注意要點,快速鑒別過敏情況

第 22~25 條證據匯總了評估的注意要點。這些要點能幫助護理人員在評估時辨別患者是否真正發生過敏反應或是否發生嚴重過敏反應,快速鑒別過敏情況。證據表明,當患者對致敏抗菌藥物產生耐受,即后來使用過相同的藥物但未發生不良反應,以及患者的詳細藥物過敏史明確存在非免疫介導的藥物不良反應,例如惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛或感覺異常,則可以取消患者的過敏標記,無需進一步專門評估或測試[14]。此外證據表明,過敏反應、支氣管痙攣、血管性水腫、喉水腫或低血壓以及延遲的嚴重的Ⅱ~Ⅳ型藥物過敏反應都是嚴重的藥物過敏反應,接受腎上腺素并出現需要住院治療的反應也間接表明存在嚴重藥物過敏反應[14]。鑒別藥物過敏的真實性和嚴重程度有助于醫護人員為患者提供更有針對性的治療和護理方案。

綜上所述,本研究總結了目前關于抗菌藥物過敏評估的相關證據,包括抗菌藥物過敏評估重要性、過敏評估對象、過敏評估人員、過敏評估內容、過敏史記錄、評估注意要點 6 個方面 25 條證據,為護理人員實施住院患者的抗菌藥物過敏評估提供了循證依據。從證據中可以明確:患者出現Ⅰ型免疫球蛋白 E 介導的速發型過敏反應以及非免疫球蛋白 E 介導的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型遲發型過敏反應即存在藥物過敏。當患者出現Ⅰ型速發型過敏反應和嚴重的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型遲發型過敏反應,則代表患者不能使用致敏藥物。而非免疫介導的不良反應如惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛或局部注射反應不屬于抗菌藥物過敏。皮試陽性或 10 年前發生過敏患者屬于疑似過敏,經充分評估,可在做好救治準備措施及密切觀察下使用。由于本研究納入的證據均來自國外文獻,因此護理人員在應用和轉化證據時,應充分考慮臨床實際情況,探索具有本土特色的住院患者抗菌藥物過敏史評估方案。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

抗菌藥物是臨床應用最為廣泛的一類藥物,出于對該類藥物引起過敏反應的擔憂,藥物的過敏史評估是患者用藥前詳細詢問的重點內容。目前患者病歷中攜帶有抗菌藥物過敏標簽已成為一種常見的臨床現象,據統計全球大多數人群中抗菌藥物過敏標簽攜帶率為 8%~25%[1]。然而調查表明,被標記為抗菌藥物過敏的患者中真正過敏者只占 5%~20%,抗菌藥物過敏史的錯誤評估和過度標簽似乎已成為一個嚴重的醫療問題[2-3]。國外在 10 多年前已關注到準確評估抗菌藥物過敏史的重要性并發布相關指南,已明確不恰當的過敏史評估會造成過敏標簽過度記錄,導致患者的抗菌藥物用藥方案升級、醫療費用增加、住院時間延遲,甚至可能增加患者耐藥菌感染的風險[4-6]。然而我國在此領域發展較滯后,近幾年才有學者開始調查我國抗菌藥物過敏史評估的準確情況,并發現評估和記錄現狀不容樂觀,臨床實踐有待改善[7-8]。目前國外發布的指南雖對抗菌藥物過敏評估有所描述,但指南篇幅較大,內容分散,且各指南內容具有差異性,不易于臨床護理人員獲取,一定程度阻礙了抗菌藥物過敏評估相關證據在我國臨床護理實踐中的應用。因此,本研究旨在針對住院患者抗菌藥物過敏評估進行最佳證據總結,以期為護理人員開展抗菌藥物過敏評估提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 建立循證小組

于 2023 年 6 月成立循證小組,組內共有成員 4 名,包括護理管理者 1 名,負責對研究的整體統籌與協調;碩士學歷護士 2 名,均接受過系統的循證方法學培訓,負責證據的檢索、提取、質量評價、整合;1 名護理專家負責對證據翻譯和整合階段的質量控制。

1.2 構建循證問題

基于“如何正確評估住院患者抗菌藥物過敏史”的臨床問題,以 PIPOST 形式轉化為循證問題。應用目標人群(population, P)為成年住院患者,干預措施(intervention, I)為抗菌藥物過敏評估,專業人員(professional, P)為非過敏專家的臨床醫護人員,研究結局(outcome, O)為抗菌藥物用藥方案優化或去除過敏標簽,證據應用場所(setting, S)為住院病房,證據類型(type of evidence, T)為臨床決策、指南、專家共識、證據總結、系統評價和 Meta 分析。

1.3 文獻納入與排除標準

根據循證問題確立文獻納入與排除標準。納入標準:① 文獻內容涉及抗菌藥物過敏評估;② 文獻類型為臨床決策、指南、專家共識、證據總結、系統評價和 Meta 分析;③ 語種為中文或英文;④ 對已修訂或更新的指南納入最新版本。排除標準:① 無法獲取全文;② 經質量評價后質量較低。

1.4 文獻檢索策略

按照“6S”證據金字塔模型,自上而下進行計算機檢索。中文以“抗菌/抗感染/抗炎/抗微生物/青霉素/頭孢/內酰胺類”“過敏”“主訴/自我報告/評估”為檢索詞,英文以“antibiotic* / lactam* / lactam antibiotic* / antibacterial* / antimicrob* / penicillin*”“allerg*”“self report* / assess* / evaluat* / nursing assessment*”為檢索詞,檢索 UpToDate、BMJ Best Practice、美國國立指南庫、國際指南協作網、BASCI(英國過敏與臨床免疫學學會)網站、AAAAI(美國過敏、哮喘和免疫學學會)網站、EAACI(歐洲過敏與臨床免疫學學會)網站、中國醫脈通指南網;以主題詞結合自由詞構建檢索式,檢索 JBI Evidence Synthesis、Cochrane Library、CINAHL、Embase、PubMed、Web of Science、中國知網、萬方數據庫、維普數據庫、中國生物醫學文獻數據庫。檢索時限為建庫至 2024 年 9 月 5 日。以 PubMed 數據庫為例,具體檢索策略見框 1。

1.5 文獻質量評價

根據文獻類型采用不同的質量評價工具。① 指南使用臨床指南研究與評價系統Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ, AGREE Ⅱ)由 2 人進行質量評價[9]。內容包括“范圍和目的”“參與人員”“制訂的嚴謹性”“清晰性與可讀性”“應用性”“編輯獨立”6 個維度 23 個條目,以及 2 項總體評估條目,每個條目評分為 1~7 分,1 分代表“很不同意”,7 分代表“很同意”,根據 6 個領域得分的標準化百分比以及各條目的評分情況綜合判斷指南質量,其中標準化百分比=(實際得分–最低可能得分)/(最高可能得分–最低可能得分)×100%。6 個領域得分的標準化百分比均≥60% 為 A 級;標準化百分比≤60% 的領域數<6 個且標準化百分比≥30% 的領域數≥3 個為 B 級;標準化百分比<30% 的領域數≥3 個為 C 級。② 系統評價使用系統評價方法學質量評價工具(A Measure Tool to Assess Systematic Reviews, AMSTAR)由 2 人進行質量評價[10]。③ 專家共識采用澳大利亞 Joanna Briggs Institute(JBI)循證衛生中心(2016)對應的評價標準由 2 人進行評價[11]。④ 證據總結、最佳證據實踐追溯證據觀點的原文后,根據溯源文獻類型由 2 人進行評價。2 人評價結論不一致時與第 3 人討論裁決。

1.6 證據描述及匯總

2 名研究者反復閱讀納入文獻后,獨立進行證據審校與提取,并經過循證研究小組翻譯、討論后,對證據進行整合,整合原則為:不同證據來源存有沖突時,遵循循證證據優先、權威文獻優先、最新發表證據優先、高質量證據優先原則進行選擇。采用 2014 版 JBI 證據預分級系統[12],根據研究設計類型不同,將證據等級從高到低劃分為 1~5 級,其中 1 級為最高級別,5 級為最低級別。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初步檢索共獲得相關文獻

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:UpToDate(

2.2 納入文獻基本情況

納入的 8 篇文獻包括指南 6 篇[13-18]、系統評價 2 篇[19-20]。納入文獻的主題聚焦于青霉素、β-內酰胺類藥物和抗菌藥物過敏評估與管理等內容。納入文獻的一般情況見表1。

2.3 文獻質量評價結果

根據 AGREE Ⅱ對納入的 6 篇指南[13-18]進行文獻質量評價,1 篇[14]推薦意見為 A 級,5 篇[13, 15-18]推薦意見為 B 級,6 篇指南均被納入,見表2。根據 AMSTAR 對納入的 2 篇系統評價[19-20]進行文獻質量評價,2 篇系統評價除條目 4 為“不清楚”外,其余條目均為“是”,文獻為高質量等級,見表3。

2.4 最佳證據匯總

經過文獻檢索、質量評價、證據提取和分級,最終納入抗菌藥物過敏評估重要性、過敏評估對象、過敏評估人員、過敏評估內容、過敏史記錄、評估注意要點 6 個方面 25 條證據,見表4。

3 討論

3.1 重視抗菌藥物過敏史評估,促進抗菌藥物的有效管理和安全使用

第 1~3 條證據闡述了對抗菌藥物過敏史進行詳細、全面評估的重要性。準確的藥敏評估已被證實與促進抗菌藥物管理相關聯,可以提高一線藥物的使用[5]。我國以往研究表明,主訴“青霉素過敏史”的患者中最終僅 15.6% 確診過敏,探究原因發現,近一半有“青霉素過敏史”的住院患者僅因為既往青霉素皮試陽性就被標記為“青霉素過敏”[7-8]。但青霉素皮試陽性并不等同于青霉素過敏[21]。可見我國多數被標記抗菌藥物過敏的患者,實際上并不真正存在過敏風險,而這些不恰當過敏標簽卻增加了他們抗菌藥物耐藥和各種不良的風險,對抗菌藥物管理造成了巨大障礙[22]。在我國,許多機構和專業人員存在對過敏史判斷粗放、濫用頭孢菌素皮試,且把皮試陽性等同過敏的問題。因此基于我國臨床實踐現狀及最佳證據建議,改善我國住院患者入院抗菌藥物過敏評估迫在眉睫,其中特別是對于臨床一線用藥 β-內酰胺類抗菌藥物的過敏史評估。

3.2 明確適用人群和評估人員,保障評估的全面性和適用性

第 4 條證據描述了過敏史評估的適用人群。證據推薦對帶有抗菌藥物過敏標簽、疑似藥物過敏的患者應進行全面的過敏史評估[14-16]。特別是有青霉素過敏史的患者應仔細詢問患者對青霉素的反應情況[15]。研究表明,與無過敏標簽患者相比,有抗菌藥物過敏標簽的患者接觸替代抗菌藥物的機會增多,并導致艱難梭菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和耐萬古霉素腸球菌的感染率增加,住院時間延長[23]。因此,凡是帶有抗菌藥物過敏標簽或疑似過敏的患者都應進行抗菌藥物過敏評估。

第 5~6 條證據匯總了過敏評估人員。證據推薦非過敏專家對患者進行藥物過敏評估是有效且安全的,需要保證非過敏專家與過敏專業部門建立聯系以獲取建議和支持[13, 19]。通常情況下,過敏癥專家進行過敏評估可最大限度地提高評估的安全性和效率,然而以青霉素為首的抗菌藥物過敏非常普遍,臨床醫療資源并沒有足夠的專家來評估每一位疑似過敏的患者,大多數報告抗菌藥物過敏的患者可能由非專業人員進行評估[24]。研究表明,非過敏專家的醫務人員使用過敏評估工具可顯著提升青霉素過敏評估的正確性[25]。現已明確,采集準確的抗菌藥物過敏史是護士在抗菌藥物管理中的角色職能之一[26-27]。因此建議未來加強多學科協作,為護士提供有關抗菌藥物過敏評估的培訓,并以護士為使用對象開發抗菌藥物過敏評估工具。

3.3 完善評估內容,準確采集并記錄患者抗菌藥物過敏史

第 7~20 條證據對評估內容進行了總結歸納。第 21 條證據對過敏史的記錄進行了闡述。在臨床實踐中,護理人員應評估患者藥物過敏反應日期和時間、引起反應藥物的藥品名和商品名、給藥途徑、用藥劑量數或反應開始前的用藥天數、疾病診斷或選用該藥物治療的適應證、患者出現過敏反應的癥狀等細節,從而檢查患者所述的反應的臨床表現是否與藥物過敏的臨床表現相符,以及評估反應的時間情況,區分反應的嚴重程度[15-17]。此外,在過敏史記錄上也應將評估要點記錄完整,使其他醫務人員可以從記錄的過敏史中判斷以下方面信息:① 是否懷疑真正發生過敏還是由不耐受或其他原因(例如病毒性出疹)引起的反應。② 發生了什么類型的過敏(即刻或延遲反應)?③ 反應的嚴重程度如何?從而進一步決定患者后續治療方案及方案的利弊[28-29]。

3.4 細化評估注意要點,快速鑒別過敏情況

第 22~25 條證據匯總了評估的注意要點。這些要點能幫助護理人員在評估時辨別患者是否真正發生過敏反應或是否發生嚴重過敏反應,快速鑒別過敏情況。證據表明,當患者對致敏抗菌藥物產生耐受,即后來使用過相同的藥物但未發生不良反應,以及患者的詳細藥物過敏史明確存在非免疫介導的藥物不良反應,例如惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛或感覺異常,則可以取消患者的過敏標記,無需進一步專門評估或測試[14]。此外證據表明,過敏反應、支氣管痙攣、血管性水腫、喉水腫或低血壓以及延遲的嚴重的Ⅱ~Ⅳ型藥物過敏反應都是嚴重的藥物過敏反應,接受腎上腺素并出現需要住院治療的反應也間接表明存在嚴重藥物過敏反應[14]。鑒別藥物過敏的真實性和嚴重程度有助于醫護人員為患者提供更有針對性的治療和護理方案。

綜上所述,本研究總結了目前關于抗菌藥物過敏評估的相關證據,包括抗菌藥物過敏評估重要性、過敏評估對象、過敏評估人員、過敏評估內容、過敏史記錄、評估注意要點 6 個方面 25 條證據,為護理人員實施住院患者的抗菌藥物過敏評估提供了循證依據。從證據中可以明確:患者出現Ⅰ型免疫球蛋白 E 介導的速發型過敏反應以及非免疫球蛋白 E 介導的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型遲發型過敏反應即存在藥物過敏。當患者出現Ⅰ型速發型過敏反應和嚴重的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型遲發型過敏反應,則代表患者不能使用致敏藥物。而非免疫介導的不良反應如惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛或局部注射反應不屬于抗菌藥物過敏。皮試陽性或 10 年前發生過敏患者屬于疑似過敏,經充分評估,可在做好救治準備措施及密切觀察下使用。由于本研究納入的證據均來自國外文獻,因此護理人員在應用和轉化證據時,應充分考慮臨床實際情況,探索具有本土特色的住院患者抗菌藥物過敏史評估方案。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。