引用本文: 卿黎明, 胡懿郃, 唐舉玉, 吳攀峰, 俞芳, 梁捷予. 基于數字化技術的腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的三維可視化重建研究. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(6): 697-700. doi: 10.7507/1002-1892.20140154 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腓腸內側動脈穿支皮瓣自2001年由Cavadas等[1] 首先報道以來,已被廣泛用于四肢及頜面皮膚軟組織缺損修復[1-4]。然而,腓腸內側動脈起源位置深,相應穿支血管主要為肌穿支,在穿經肌肉和深筋膜過程中容易發生變異,影響術中皮瓣切取。目前對腓腸內側動脈穿支皮瓣的研究仍為尸體解剖研究 [5],術前很難了解個體化皮瓣血管的走行及其與周圍結構的三維立體解剖關系。三維可視化技術可解決以上問題,目前該技術已用于股前外側皮瓣及腹壁下動脈穿支皮瓣血供的三維可視化重建,罕見重建腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的報道[6-7]。本研究通過對健康志愿者行下肢CT血管造影(CT angiography,CTA)連續掃描,利用Mimics軟件(Materialise公司,比利時)建立腓腸內側動脈穿支皮瓣血管的三維可視化模型,以期立體觀察該皮瓣血供情況,為制定個體化治療方案及最佳手術方式提供參考。

1 材料與方法

1.1 實驗對象及CTA掃描

2013年9月-11月對3名健康志愿者行下肢CTA掃描,其中男2例,女1例;年齡分別為23、40、45歲。均無下肢畸形及膝關節外傷史,志愿者均簽署知情同意書。掃描前經肘正中靜脈注射優維顯370(碘普羅胺注射液,含碘370 mg/mL;廣州仙靈藥業公司)。采用64排螺旋CT(Philips公司,荷蘭)行雙下肢伸直位連續掃描,根據張元智等[7]的研究設置CT掃描參數:120 kV、200 mAs、層厚5 cm(最后可拆成0.625 mm的原始圖像)。將掃描圖像數據以Dicom格式輸出存盤。

1.2 三維可視化重建及觀測指標

1.2.1 三維可視化重建

將Dicom格式的掃描圖像數據輸入Mimics軟件圖像工作站,利用軟件中的Thresholding、Region Growing、Edit mask in 3D等工具,重建三維可視化模型。為節省電腦重建時間,采用Crop Mask工具選擇具體重建范圍為股骨中段至小腿上1/3[6]。根據不同灰度值分別對選定范圍內下肢骨骼、動脈及軟組織進行提取,采用表面重建方法對各提取結構進行重建,并重點針對腓腸內側動脈穿支皮瓣供血血管進行三維可視化重建。

1.2.2 觀測指標

觀察選取區域內主要的血管重建情況,重點了解腓腸內側動脈的重建效果。利用Mimics軟件自帶測量工具記錄腓腸內側動脈的起始位置(與腓骨頭外側最高處的垂直距離)、起始部血管外徑、血管走行,穿支穿深筋膜的位置(與后正中線、腘窩皺褶的距離)、穿支數目,血管蒂最大可切取長度(主穿支穿出深筋膜處至腓腸內側動脈起始部的距離)。

2 結果

2.1 腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的三維可視化重建

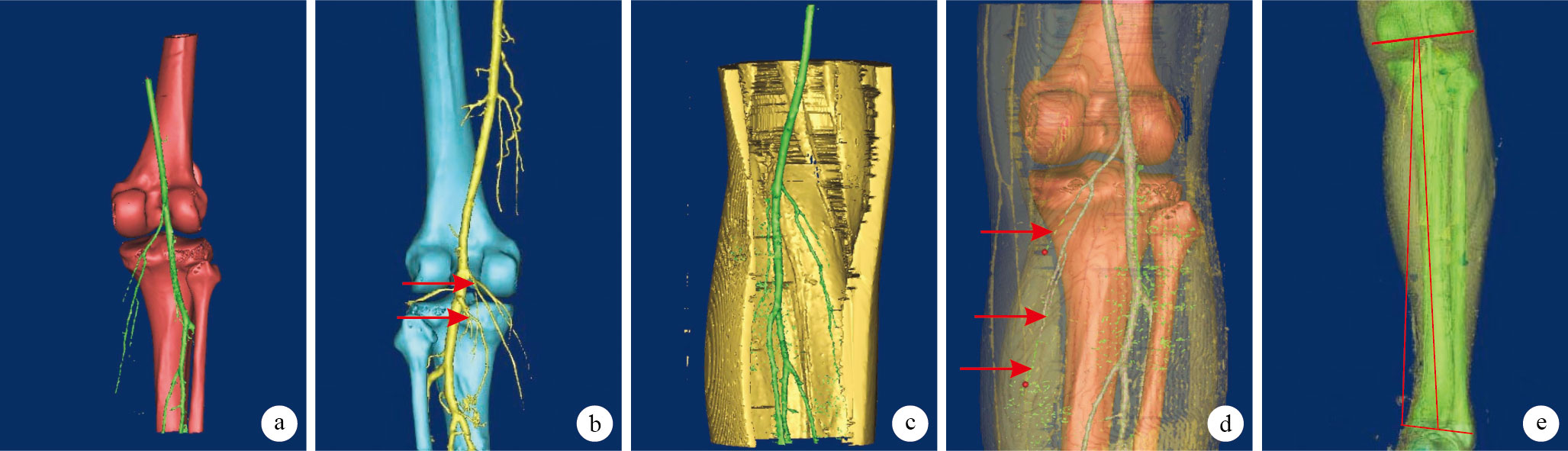

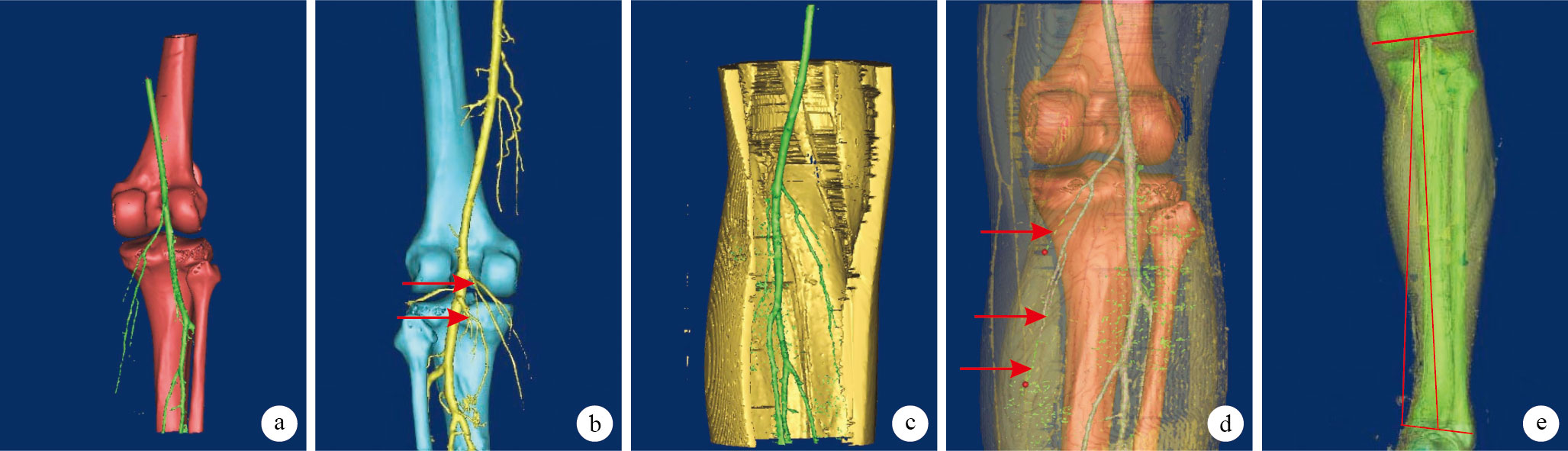

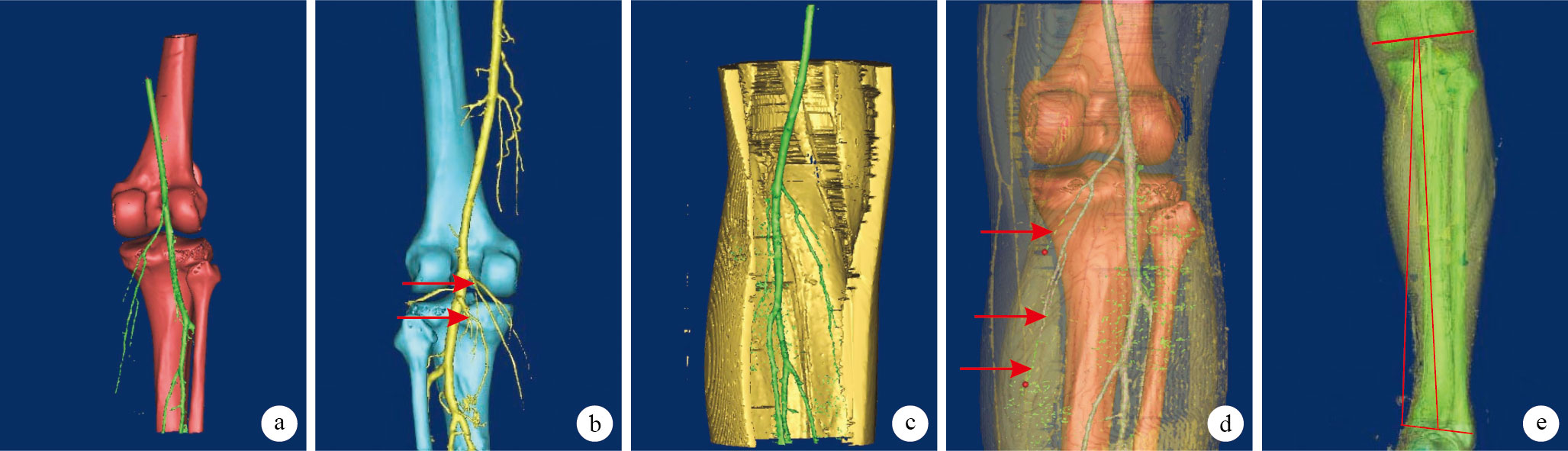

重建獲得的圖像輪廓清晰,骨骼、軟組織邊界清楚,腘窩動脈、脛前動脈、脛總動脈、脛后動脈、腓動脈及腓腸內、外側動脈顯影良好,管壁邊緣清楚,容易實現分割。腓腸內側動脈三維可視化模型形態逼真、立體感強,其中包括相關分支及主要穿支等重要結構。各結構可分別著色、透明、獨立或組合顯示以及360°旋轉,經過不同角度觀察,整體顯示清晰,三維實體感強,反映了腓腸內側動脈的分布、走行及穿支在體表皮膚的穿出位置(圖 1)。

圖1

腓腸內側動脈三維可視化重建模型 ? 后面觀腓腸內側動脈 ? 后面觀雙腓腸內側動脈(箭頭) ? 前面觀腓腸內側動脈穿支 ? 經透視化處理后后面觀腓腸內側動脈穿支(箭頭) ? 腓腸內側動脈在小腿的體表投影位于腘窩橫紋中點至內踝的連線上

Figure1.

3-D visualization reconstruction model of the medial sural artery perforator flap ? The posterior view of medial sural artery ? The posterior view of two medial sural arteries (arrow) ? The anterior view of medial sural perforator artery ? The posterior view of the medial sural perforator artery (arrow) after 3-D visualization reconstruction ? Body surface projection of the medial sural artery in the calf,which was located in the line connecting the midpoint of popliteal crease and the midpoint of the medial malleolus

圖1

腓腸內側動脈三維可視化重建模型 ? 后面觀腓腸內側動脈 ? 后面觀雙腓腸內側動脈(箭頭) ? 前面觀腓腸內側動脈穿支 ? 經透視化處理后后面觀腓腸內側動脈穿支(箭頭) ? 腓腸內側動脈在小腿的體表投影位于腘窩橫紋中點至內踝的連線上

Figure1.

3-D visualization reconstruction model of the medial sural artery perforator flap ? The posterior view of medial sural artery ? The posterior view of two medial sural arteries (arrow) ? The anterior view of medial sural perforator artery ? The posterior view of the medial sural perforator artery (arrow) after 3-D visualization reconstruction ? Body surface projection of the medial sural artery in the calf,which was located in the line connecting the midpoint of popliteal crease and the midpoint of the medial malleolus

2.2 腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的三維解剖

重建結果顯示,6側下肢均有腓腸內側動脈,有1 側出現雙腓腸內側動脈(圖 1 b),余均為1條。腓腸內側動脈均起始于腘動脈,于腓骨頭上方4.0~5.6 cm(平均4.9 cm)處從腘動脈發出,起始部血管外徑為1.9~2.7 mm,平均2.3 mm。血管發出后向小腿下外側走行,并在腓骨頭平面附近進入腓腸內側肌,主干入肌后沿肌纖維長軸下行,又分為兩支,分支縱向穿行肌纖維之間,發出1~3支肌皮穿支。腓腸內側動脈在小腿的體表投影位于腘窩橫紋中點至內踝的連線上(圖 1 e)。6側下肢共觀測到腓腸內側動脈穿支13支;其中1側1支穿支、3側2支、2側3支。穿支集中出現在距腘窩皺褶以遠6.2~15.0 cm、距后正中線內側2.5~4.2 cm范圍內。腓腸內側動脈穿支皮瓣血管蒂最大可切取長度為10.2~13.8 cm,平均11.8 cm。

3 討論

穿支皮瓣具有不犧牲供區主干血管、神經,可根據缺損調整皮瓣厚度等優點,在改善受區外形與功能的同時顯著減少對皮瓣供區的損害,真正達到了“缺什么補什么”的軟組織修復原則[8-12]。近年,穿支皮瓣手術技術不斷發展,成功率明顯提高,但由于穿支血管存在變異,限制了穿支皮瓣的臨床應用[13-14]。為此,明確各穿支血管走行、可切取范圍等,對進一步提高穿支皮瓣手術效果具有重要意義。

既往通過尸體血管灌注與解剖觀察,獲得穿支血管解剖圖譜的方法,僅能提供二維、平面信息,不能體現個體差異。臨床常用彩色超聲多普勒血流探測儀明確穿支血管分布[14],但該方法只能對供區皮瓣血供二維顯影,不能明確穿支血管在深層組織中的走行及其分布情況。近年出現的CTA檢查,可通過CT掃描儀自帶程序行三維重建,能明確穿支血管具體走行方向及其分布區域[15-18]。但是,該方法獲得的三維重建模型層次及毗鄰結構模糊不清,很難清晰展示細小分支血管 [19-24]。與上述技術相比,利用Mimics軟件行三維可視化重建具有以下優勢:① 可以立體、多角度、可視化、動態顯示血管與皮瓣、周圍肌肉、骨骼的三維解剖關系;② 顯示直觀、準確并具有可重復性;③ 能夠清晰顯示皮瓣穿支血管走行及變異情況,可避免因血管變異導致的皮瓣切取失敗,有助于縮短手術時間,提高手術質量與治療效果;④ 通過準確了解皮瓣位置、大小、形狀以及與周圍血管組織之間的空間關系,實現術前皮瓣精確設計,并模擬手術操作。本研究利用Mimics軟件重建得到的圖像輪廓清晰,骨骼、軟組織邊界清楚,腓腸內側動脈顯影良好。重建的腓腸內側動脈三維可視化模型,真實反映了腓腸內側動脈的分布、走行及穿支在體表皮膚的穿出位置,為臨床設計腓腸內側動脈穿支皮瓣游離移植和帶蒂移位提供了準確的三維解剖學依據,避免術中因穿支血管變異導致的手術失敗,減少術者對經驗的過分依賴,有助于提高外科手術質量和治療效果。

本研究三維可視化重建結果顯示腓腸內側動脈穿支恒定,分布在距腘窩皺褶以遠6.2~15.0 cm、距后正中線內側2.5~4.2 cm范圍內,這與 Okamoto 等[25]的尸體解剖研究結果相似。在皮瓣切取時游離至腓腸內側動脈主干可獲得較長的血管蒂及較粗的血管外徑,其中血管蒂可切取長度達10.2~13.8 cm,能滿足皮瓣游離移植或帶蒂移位要求;腓腸內側動脈主干血管外徑1.9~2.7 mm,足以滿足顯微外科血管吻合要求。在本研究中1側下肢存在雙腓腸內側動脈,這與既往尸體解剖研究報道[1, 25]相符。

綜上述,三維可視化技術能重建腓腸內側動脈穿支皮瓣血供,為制定適合個體化的治療方案及最佳手術方式提供幫助。但該技術所需要的影像學資料是建立在CTA掃描基礎上,該操作所需費用較昂貴,是其缺點之一。

腓腸內側動脈穿支皮瓣自2001年由Cavadas等[1] 首先報道以來,已被廣泛用于四肢及頜面皮膚軟組織缺損修復[1-4]。然而,腓腸內側動脈起源位置深,相應穿支血管主要為肌穿支,在穿經肌肉和深筋膜過程中容易發生變異,影響術中皮瓣切取。目前對腓腸內側動脈穿支皮瓣的研究仍為尸體解剖研究 [5],術前很難了解個體化皮瓣血管的走行及其與周圍結構的三維立體解剖關系。三維可視化技術可解決以上問題,目前該技術已用于股前外側皮瓣及腹壁下動脈穿支皮瓣血供的三維可視化重建,罕見重建腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的報道[6-7]。本研究通過對健康志愿者行下肢CT血管造影(CT angiography,CTA)連續掃描,利用Mimics軟件(Materialise公司,比利時)建立腓腸內側動脈穿支皮瓣血管的三維可視化模型,以期立體觀察該皮瓣血供情況,為制定個體化治療方案及最佳手術方式提供參考。

1 材料與方法

1.1 實驗對象及CTA掃描

2013年9月-11月對3名健康志愿者行下肢CTA掃描,其中男2例,女1例;年齡分別為23、40、45歲。均無下肢畸形及膝關節外傷史,志愿者均簽署知情同意書。掃描前經肘正中靜脈注射優維顯370(碘普羅胺注射液,含碘370 mg/mL;廣州仙靈藥業公司)。采用64排螺旋CT(Philips公司,荷蘭)行雙下肢伸直位連續掃描,根據張元智等[7]的研究設置CT掃描參數:120 kV、200 mAs、層厚5 cm(最后可拆成0.625 mm的原始圖像)。將掃描圖像數據以Dicom格式輸出存盤。

1.2 三維可視化重建及觀測指標

1.2.1 三維可視化重建

將Dicom格式的掃描圖像數據輸入Mimics軟件圖像工作站,利用軟件中的Thresholding、Region Growing、Edit mask in 3D等工具,重建三維可視化模型。為節省電腦重建時間,采用Crop Mask工具選擇具體重建范圍為股骨中段至小腿上1/3[6]。根據不同灰度值分別對選定范圍內下肢骨骼、動脈及軟組織進行提取,采用表面重建方法對各提取結構進行重建,并重點針對腓腸內側動脈穿支皮瓣供血血管進行三維可視化重建。

1.2.2 觀測指標

觀察選取區域內主要的血管重建情況,重點了解腓腸內側動脈的重建效果。利用Mimics軟件自帶測量工具記錄腓腸內側動脈的起始位置(與腓骨頭外側最高處的垂直距離)、起始部血管外徑、血管走行,穿支穿深筋膜的位置(與后正中線、腘窩皺褶的距離)、穿支數目,血管蒂最大可切取長度(主穿支穿出深筋膜處至腓腸內側動脈起始部的距離)。

2 結果

2.1 腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的三維可視化重建

重建獲得的圖像輪廓清晰,骨骼、軟組織邊界清楚,腘窩動脈、脛前動脈、脛總動脈、脛后動脈、腓動脈及腓腸內、外側動脈顯影良好,管壁邊緣清楚,容易實現分割。腓腸內側動脈三維可視化模型形態逼真、立體感強,其中包括相關分支及主要穿支等重要結構。各結構可分別著色、透明、獨立或組合顯示以及360°旋轉,經過不同角度觀察,整體顯示清晰,三維實體感強,反映了腓腸內側動脈的分布、走行及穿支在體表皮膚的穿出位置(圖 1)。

圖1

腓腸內側動脈三維可視化重建模型 ? 后面觀腓腸內側動脈 ? 后面觀雙腓腸內側動脈(箭頭) ? 前面觀腓腸內側動脈穿支 ? 經透視化處理后后面觀腓腸內側動脈穿支(箭頭) ? 腓腸內側動脈在小腿的體表投影位于腘窩橫紋中點至內踝的連線上

Figure1.

3-D visualization reconstruction model of the medial sural artery perforator flap ? The posterior view of medial sural artery ? The posterior view of two medial sural arteries (arrow) ? The anterior view of medial sural perforator artery ? The posterior view of the medial sural perforator artery (arrow) after 3-D visualization reconstruction ? Body surface projection of the medial sural artery in the calf,which was located in the line connecting the midpoint of popliteal crease and the midpoint of the medial malleolus

圖1

腓腸內側動脈三維可視化重建模型 ? 后面觀腓腸內側動脈 ? 后面觀雙腓腸內側動脈(箭頭) ? 前面觀腓腸內側動脈穿支 ? 經透視化處理后后面觀腓腸內側動脈穿支(箭頭) ? 腓腸內側動脈在小腿的體表投影位于腘窩橫紋中點至內踝的連線上

Figure1.

3-D visualization reconstruction model of the medial sural artery perforator flap ? The posterior view of medial sural artery ? The posterior view of two medial sural arteries (arrow) ? The anterior view of medial sural perforator artery ? The posterior view of the medial sural perforator artery (arrow) after 3-D visualization reconstruction ? Body surface projection of the medial sural artery in the calf,which was located in the line connecting the midpoint of popliteal crease and the midpoint of the medial malleolus

2.2 腓腸內側動脈穿支皮瓣血供的三維解剖

重建結果顯示,6側下肢均有腓腸內側動脈,有1 側出現雙腓腸內側動脈(圖 1 b),余均為1條。腓腸內側動脈均起始于腘動脈,于腓骨頭上方4.0~5.6 cm(平均4.9 cm)處從腘動脈發出,起始部血管外徑為1.9~2.7 mm,平均2.3 mm。血管發出后向小腿下外側走行,并在腓骨頭平面附近進入腓腸內側肌,主干入肌后沿肌纖維長軸下行,又分為兩支,分支縱向穿行肌纖維之間,發出1~3支肌皮穿支。腓腸內側動脈在小腿的體表投影位于腘窩橫紋中點至內踝的連線上(圖 1 e)。6側下肢共觀測到腓腸內側動脈穿支13支;其中1側1支穿支、3側2支、2側3支。穿支集中出現在距腘窩皺褶以遠6.2~15.0 cm、距后正中線內側2.5~4.2 cm范圍內。腓腸內側動脈穿支皮瓣血管蒂最大可切取長度為10.2~13.8 cm,平均11.8 cm。

3 討論

穿支皮瓣具有不犧牲供區主干血管、神經,可根據缺損調整皮瓣厚度等優點,在改善受區外形與功能的同時顯著減少對皮瓣供區的損害,真正達到了“缺什么補什么”的軟組織修復原則[8-12]。近年,穿支皮瓣手術技術不斷發展,成功率明顯提高,但由于穿支血管存在變異,限制了穿支皮瓣的臨床應用[13-14]。為此,明確各穿支血管走行、可切取范圍等,對進一步提高穿支皮瓣手術效果具有重要意義。

既往通過尸體血管灌注與解剖觀察,獲得穿支血管解剖圖譜的方法,僅能提供二維、平面信息,不能體現個體差異。臨床常用彩色超聲多普勒血流探測儀明確穿支血管分布[14],但該方法只能對供區皮瓣血供二維顯影,不能明確穿支血管在深層組織中的走行及其分布情況。近年出現的CTA檢查,可通過CT掃描儀自帶程序行三維重建,能明確穿支血管具體走行方向及其分布區域[15-18]。但是,該方法獲得的三維重建模型層次及毗鄰結構模糊不清,很難清晰展示細小分支血管 [19-24]。與上述技術相比,利用Mimics軟件行三維可視化重建具有以下優勢:① 可以立體、多角度、可視化、動態顯示血管與皮瓣、周圍肌肉、骨骼的三維解剖關系;② 顯示直觀、準確并具有可重復性;③ 能夠清晰顯示皮瓣穿支血管走行及變異情況,可避免因血管變異導致的皮瓣切取失敗,有助于縮短手術時間,提高手術質量與治療效果;④ 通過準確了解皮瓣位置、大小、形狀以及與周圍血管組織之間的空間關系,實現術前皮瓣精確設計,并模擬手術操作。本研究利用Mimics軟件重建得到的圖像輪廓清晰,骨骼、軟組織邊界清楚,腓腸內側動脈顯影良好。重建的腓腸內側動脈三維可視化模型,真實反映了腓腸內側動脈的分布、走行及穿支在體表皮膚的穿出位置,為臨床設計腓腸內側動脈穿支皮瓣游離移植和帶蒂移位提供了準確的三維解剖學依據,避免術中因穿支血管變異導致的手術失敗,減少術者對經驗的過分依賴,有助于提高外科手術質量和治療效果。

本研究三維可視化重建結果顯示腓腸內側動脈穿支恒定,分布在距腘窩皺褶以遠6.2~15.0 cm、距后正中線內側2.5~4.2 cm范圍內,這與 Okamoto 等[25]的尸體解剖研究結果相似。在皮瓣切取時游離至腓腸內側動脈主干可獲得較長的血管蒂及較粗的血管外徑,其中血管蒂可切取長度達10.2~13.8 cm,能滿足皮瓣游離移植或帶蒂移位要求;腓腸內側動脈主干血管外徑1.9~2.7 mm,足以滿足顯微外科血管吻合要求。在本研究中1側下肢存在雙腓腸內側動脈,這與既往尸體解剖研究報道[1, 25]相符。

綜上述,三維可視化技術能重建腓腸內側動脈穿支皮瓣血供,為制定適合個體化的治療方案及最佳手術方式提供幫助。但該技術所需要的影像學資料是建立在CTA掃描基礎上,該操作所需費用較昂貴,是其缺點之一。