引用本文: 王偉, 阿里木江·阿不來提, 吐爾遜江·達地汗, 沈美華, 劉亞飛, 袁春曉, 艾合買提江·玉素甫. 健側C7神經根聯合多組神經移位治療全臂叢根性撕脫傷的療效觀察. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(6): 737-740. doi: 10.7507/1002-1892.20140164 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

臂叢損傷,尤其是全臂叢神經根性撕脫傷,是上肢嚴重損傷,預后差,其功能重建是臨床巨大挑戰[1]。自1986年顧玉東首創健側C7神經根移位術[2-3]以來,該術式已成為治療全臂叢神經根性撕脫傷的主要術式。近年該術式的基礎與臨床研究均取得大量成果,但臨床上仍有部分患者療效不理想。研究表明,多組神經移位治療全臂叢神經根性撕脫傷可獲較好療效[4]。2006年6月-2010年6月,我院收治23例全臂叢神經根性撕脫傷患者,采用健側C7神經根聯合多組神經移位術治療,獲滿意療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男20例,女3例;年齡17~42歲,平均27.4歲。左側18例,右側5例。致傷原因:交通事故傷16例,高處墜落傷4例,重物壓砸傷2例,上肢牽引傷1例。合并副神經損傷1例,膈神經損傷2例,膈神經并副神經損傷1例;合并肋骨骨折伴血氣胸3例。損傷至手術時間4~12個月,平均5.9個月。

1.2 手術方法

手術分兩期完成,16例無合并傷者,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及副神經移位至肩胛上神經或膈神經移位至上干前股(肌皮神經);二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經及肋間神經移位至腋神經。4例合并膈神經、副神經損傷者,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經和肌皮神經。3例合并肋骨骨折伴血氣胸者,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及副神經移位至肩胛上神經,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至正中神經和肌皮神經。

全麻下,首先暴露患側臂叢神經叢,探查其損傷程度并行神經電生理檢測明確為全臂叢神經根性撕脫傷。然后暴露并游離健側C7神經根,經神經電生理檢測確認。于健側C7神經根近端用2%利多卡因封閉后切斷,備用。尺神經從腕部切斷后沿前臂及上臂尺掌側游離至上臂近端,注意保留尺側上副動脈,逆向通過胸前皮下隧道引至健側,顯微鏡下常規與健側C7神經根全干吻合。然后按擬定手術方案再行副神經移位至肩胛上神經或膈神經移位至上干前股(肌皮神經)。

待臨床檢查及神經電生理檢測證實健側C7再生神經沿尺神經向患側方向生長至患側腋部時(間隔4~8個月,平均6.6個月),行健側C7神經根Ⅱ期移位術。在患肢上臂內側切斷尺神經近端,顯微鏡下用帶尺側上副動脈的尺神經作為橋接神經,與患側正中神經或分兩股與患側正中神經和肌皮神經顯微鏡下吻合;同時根據患者病情需要,經四邊孔近端選擇附加肋間神經移位至腋神經等。

1.3 術后處理及隨訪指標

術后頸托固定3周,每4~6個月門診隨訪1次,并鼓勵患者行系統康復訓練。

術后患側正中神經支配區皮膚感覺采用1954年英國醫學研究委員會(MRC)感覺分級標準(S0~S4)評定;測量患肢肩外展活動度;對屈肘/肱二頭肌肌力、屈腕屈指肌力等運動功能的評定以相關神經支配的靶肌肉肌力為指標,并參照修正的MRC肌力分級標準進行評價(M0~M5)[5]。隨訪期間觀察健側C7神經根切斷后,健側肢體是否有運動及感覺障礙;患側肢體是否出現自主活動。

2 結果

本組患者切口均Ⅰ期愈合,無感染或大出血等早期并發癥發生。23例均獲隨訪,隨訪時間3~4.5年,平均3.4年。術后3年,患者肩外展達0~82°,平均44°。其中16例無合并傷的患者,肩外展> 30°者13例,> 60°者3例;3例合并肋骨骨折伴血氣胸者肩外展均> 30°;4例合并膈神經、副神經損傷者因未重建患側肩外展功能,肩外展0°。本組患者屈肘/肱二頭肌肌力恢復至M3及以上者9例,M1~M2 8例,M0 6 例;屈腕屈指肌力恢復至M3及以上者7例,M1~M2 11例,M0 5例。正中神經支配區皮膚感覺功能恢復至S3及以上者11例,S1~S2 7例,S0 5例。術后即刻6例健側出現感覺及運動障礙,1~7個月后自行恢復;余無健側感覺及運動障礙發生。術后3年,11例患者患側肢體出現自主活動,12例靠健側肢體收縮背闊肌內收肩關節帶動患側肢體活動。見圖 1。

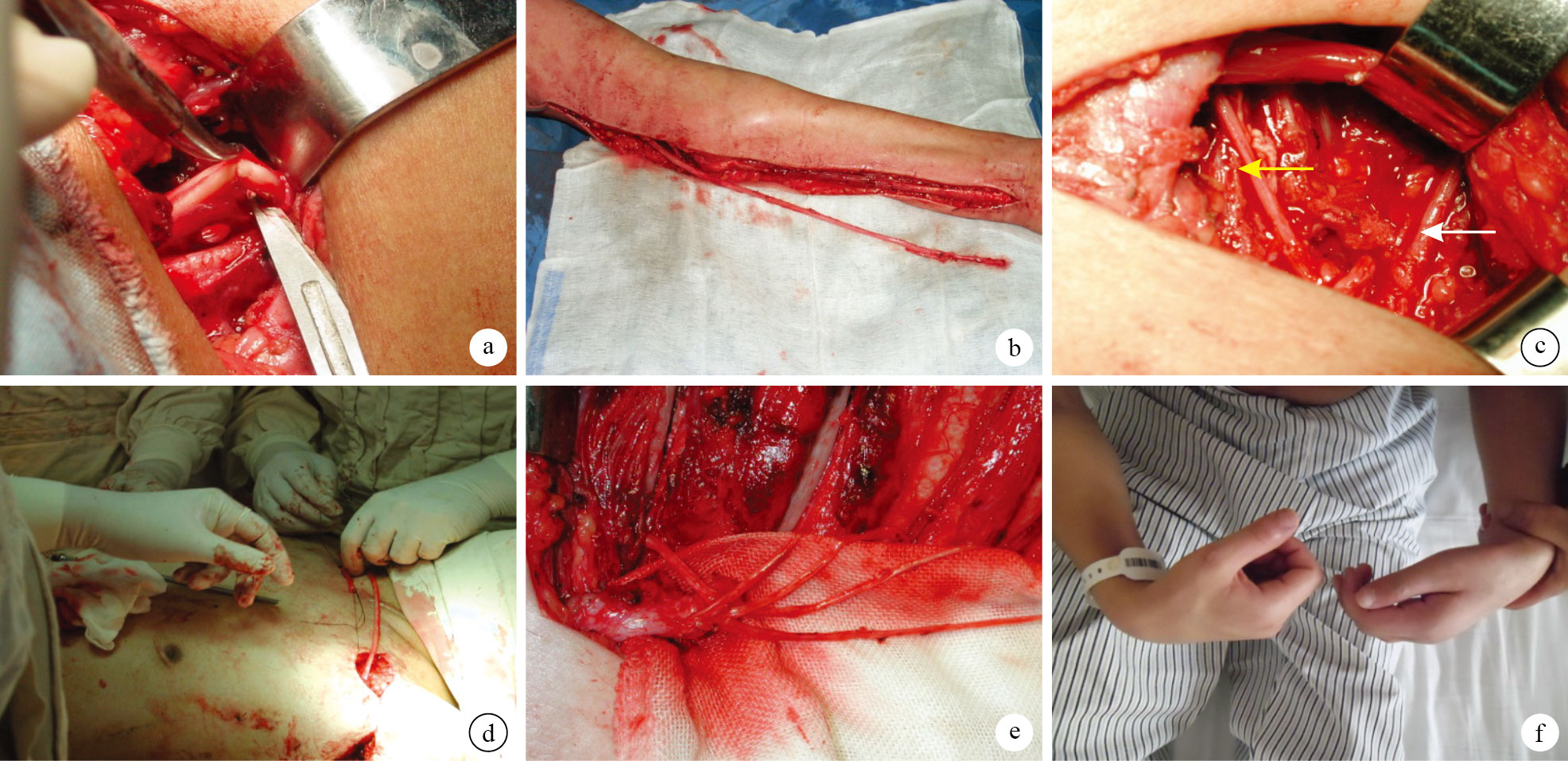

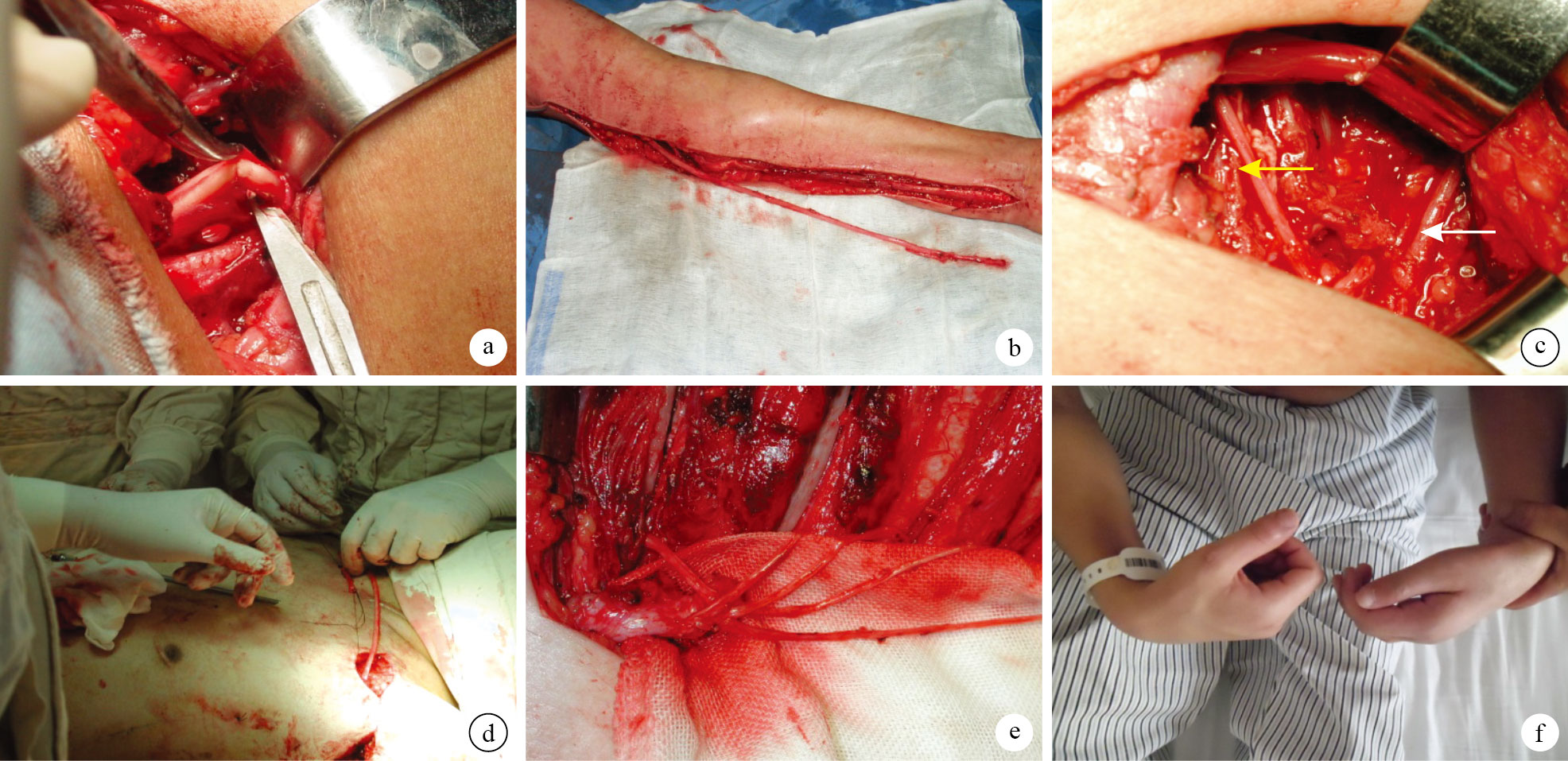

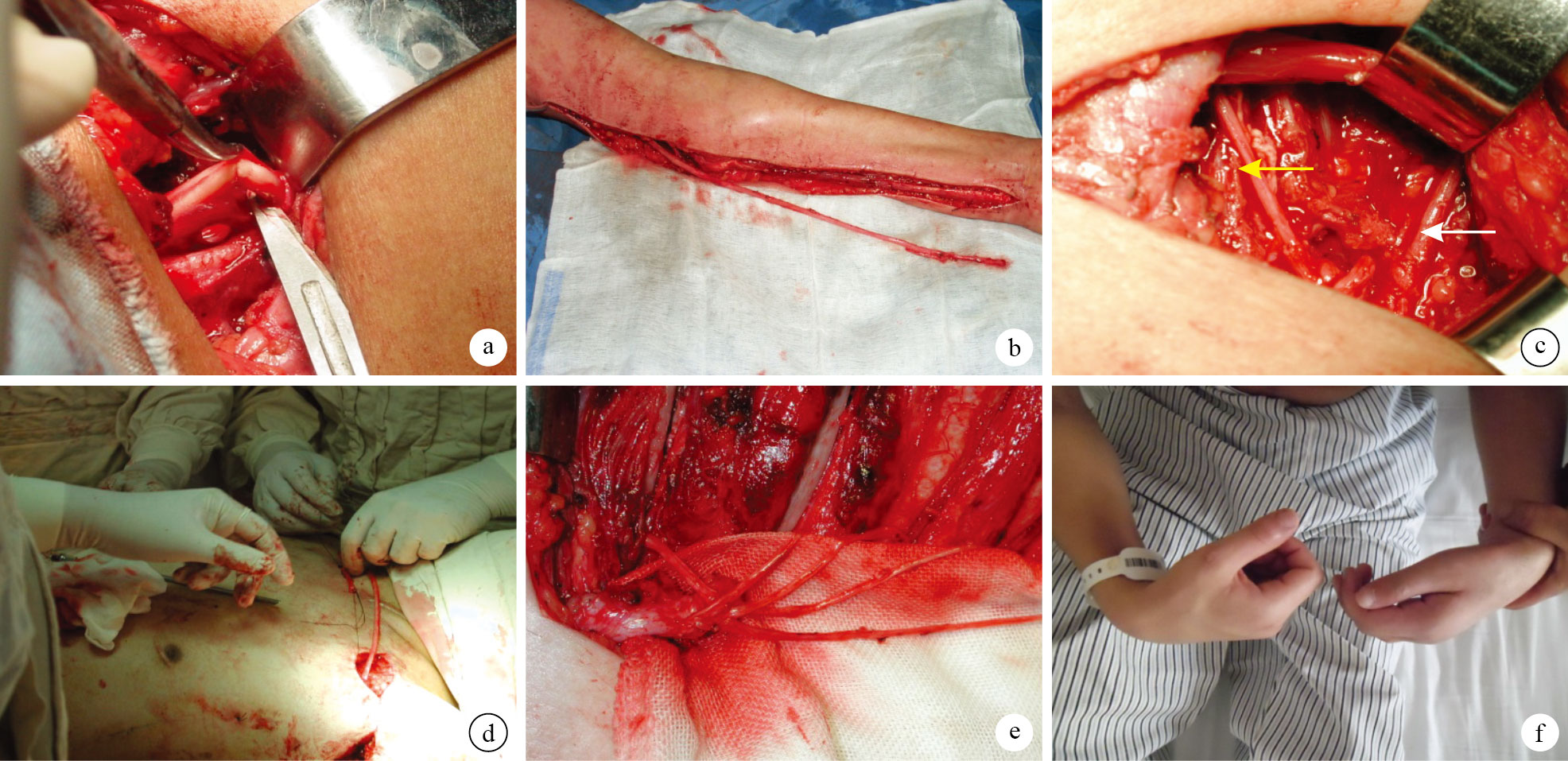

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側全臂叢神經根性撕脫傷,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及膈神經移位至上干前股,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經及肋間神經移位至腋神經 ? 一期術中暴露健側C7神經根 ? 一期術中游離患側尺神經 ? 一期術中暴露患側副神經(白箭頭)、膈神經(黃箭頭) ? 一期患側尺神經逆向通過胸前皮下隧道引至健側 ? 二期術中暴露患側肋間神經 ? 二期術后3年患側屈腕功能

Figure1.

A 28-year-old male patient with left brachial plexus root avulsion caused by traffic accident,who underwent the first stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer and phrenic nerve transfer to anterior upper trunk and the second stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer to median nerve and intercostal nerve transfer to axillary nerve ? Exposure of the contralateral C7 nerve root in first stage procedure ? Free ipsilateral ulnar nerve in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral accessory nerve (white arrow) and phrenic nerve (yellow arrow) in first stage procedure ? An ipsilateral ulnar nerve to the contralateral breast through subcutaneous tunnel in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral intercostal nerve in second stage procedure ? Ipsilateral wrist flexion function at 3 years after operation

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側全臂叢神經根性撕脫傷,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及膈神經移位至上干前股,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經及肋間神經移位至腋神經 ? 一期術中暴露健側C7神經根 ? 一期術中游離患側尺神經 ? 一期術中暴露患側副神經(白箭頭)、膈神經(黃箭頭) ? 一期患側尺神經逆向通過胸前皮下隧道引至健側 ? 二期術中暴露患側肋間神經 ? 二期術后3年患側屈腕功能

Figure1.

A 28-year-old male patient with left brachial plexus root avulsion caused by traffic accident,who underwent the first stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer and phrenic nerve transfer to anterior upper trunk and the second stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer to median nerve and intercostal nerve transfer to axillary nerve ? Exposure of the contralateral C7 nerve root in first stage procedure ? Free ipsilateral ulnar nerve in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral accessory nerve (white arrow) and phrenic nerve (yellow arrow) in first stage procedure ? An ipsilateral ulnar nerve to the contralateral breast through subcutaneous tunnel in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral intercostal nerve in second stage procedure ? Ipsilateral wrist flexion function at 3 years after operation

3 討論

3.1 健側C7神經根聯合多組神經移位重建肩肘腕三關節功能

Xerri等[6]研究發現在猴手運動皮層代表區損傷后,隨手功能逐漸恢復,在損傷區附近的功能區又新出現了手部代表區,即大腦皮層代表區可迅速發生重塑。魏海峰[7]指出健側C7神經根移位術受體神經的類型會影響術后大腦運動皮層重塑,移位至臂叢上干前股或同時移位至正中神經和肌皮神經更有利于實現運動皮層的跨半球重塑。有效干涉以加快和完善大腦皮層功能的重塑是促進受體神經功能恢復的關鍵,同時良好的肢體功能恢復又可促進大腦皮層功能重塑。臂叢損傷后,患肢肌肉癱瘓萎縮而失去控制,出現肩關節半脫位、肢體下垂等一系列病癥。因此,臂叢損傷的治療應首先恢復患者對肩關節的控制。大量臨床及實驗證實,膈神經移位于上干前股(肌皮神經)、副神經移位于肩胛上神經、肋間神經移位于肌皮神經等術式的總有效率分別為84%、72%、84%,已成為治療臂叢神經根性撕脫傷的有效術式,其中副神經移位至肩胛上神經是副神經移位的最佳選擇,膈神經移位至上干前股(肌皮神經)是目前再生能力最強的移位神經[8-10]。徐杰等[11]指出同時修復肩胛上神經和腋神經重建肩外展功能效果最好。我們將副神經移位至肩胛上神經或膈神經移位至肌皮神經能有效恢復患者對肩關節的控制和一定肩外展功能,通過大量臨床實踐總結認為,若條件允許可考慮二期附加肋間神經移位修復腋神經,效果會更好。在患者肩關節獲得控制后,再優先考慮重建肘關節屈曲功能,而健側C7神經根移位術為此提供了可能,健側C7神經根可提供充足的神經再生纖維,是目前發現的最強大的動力神經源,臨床上已廣泛應用于臂叢損傷修復[12]。

隨著對健側C7神經根顯微解剖研究的深入,證實其前股富含感覺神經纖維,后股主要含運動神經纖維。孫貴新等[13]的動物實驗證實C7神經根可同時修復2 條神經,顧玉東[14]也指出C7神經根重建2條神經可行,合干法適合于重建2條協同的神經,如肌皮神經與正中神經或橈神經與腋神經。基于以上理論,本組我們首先恢復患者對肩關節的控制和一定肩外展功能,再選擇健側C7神經根Ⅱ期移位至肌皮神經和正中神經,在重建屈肘功能的同時也重建屈腕屈指功能。本組23例屈肘/肱二頭肌肌力恢復至M3及以上者達39.13%(9/23),屈腕屈脂功能肌力恢復至M3及以上者達30.43%(7/23),正中神經支配區皮膚感覺功能恢復至S3及以上者達47.82%(11/23)。我們分析在健側C7神經根移位基礎上附加多組神經移位,完成肩、肘、腕的三關節重建,建立了一套完整的大腦功能重塑通路,形成一種正反饋機制,從理論上恢復肩外展功能和屈肘功能的同時,促進了患肢屈腕屈指和手指感覺功能恢復,更有利于全臂叢神經根性撕脫傷患肢綜合功能恢復。

本組術后3年,11例患者患側肢體出現自主活動,12例靠健側肢體收縮背闊肌內收肩關節活動,從而帶動患側肢體活動。結果未獲得突破,遠期療效還需大樣本病例更長時間隨訪觀察。

3.2 影響健側C7神經根移位術療效的因素

影響健側C7神經根移位術療效的因素很多,其中動力神經源、橋接神經、效應器是三大主要因素。顯微解剖學研究表明健側C7神經根富含神經纖維,臨床研究證實其作為動力源神經明顯優于其他動力神經。由于人體健側C7神經根的解剖特點已明確,而目前臨床對效應器退變尚無特殊的預防及治療方法,因此對健側C7神經根與受體神經間的橋接神經研究,是改善健側C7神經根移位治療全臂叢神經根性撕脫傷的可行方法[15]。2012年Sammer等[16]報道了28例僅用半根神經一期完成健側C7尺神經移位術患者資料,隨訪22個月時移位至肌皮神經者屈肘肌力恢復達M2者僅30%,移位至正中神經者屈腕肌力恢復達M2者僅6%,較本組恢復差。我們認為可能原因除與年齡、病程、肌肉萎縮情況等個體因素相關外,還有以下幾個可能的關鍵因素:① 選擇全根神經移位因含有足量神經纖維,療效優于半根神經移位[17-18]。② 橋接健側C7神經根移位的尺神經需有足夠血供,即選擇帶血管蒂的分兩期手術,保護肘上進入尺神經的尺側上副動脈。Terzis等[19]強調尺神經血供是提高臂叢手術療效的重要因素。③ 聯合其他多組神經移位同時重建肩、肘、腕多關節功能,建立了一套完整的大腦功能重塑通路。④ 臂叢損傷修復術后的康復訓練同樣至關重要,治療失敗的一個重要原因是患者術后康復訓練缺乏依從性[1]。我們認為臂叢損傷的治療是一個綜合性訓練過程,手術僅是治療一部分,專業指導下系統康復治療在有效緩解病痛的同時能恢復患者肢體感覺及運動功能,減少致殘率,提高了患者生存質量。同時在現代生物醫學模式生物-心理-醫學理念下,我們不能一味強調手術技術及策略的改進,更要認識到心理和社會因素在術后功能康復中的重要作用。本組患者均選擇健側C7全根神經移位,且分兩期手術選擇帶尺側上副動脈的尺神經作為橋接神經,又聯合多組神經移位,術后鼓勵患者在醫師直接指導下進行系統康復訓練,因此均獲較好療效。

臂叢損傷,尤其是全臂叢神經根性撕脫傷,是上肢嚴重損傷,預后差,其功能重建是臨床巨大挑戰[1]。自1986年顧玉東首創健側C7神經根移位術[2-3]以來,該術式已成為治療全臂叢神經根性撕脫傷的主要術式。近年該術式的基礎與臨床研究均取得大量成果,但臨床上仍有部分患者療效不理想。研究表明,多組神經移位治療全臂叢神經根性撕脫傷可獲較好療效[4]。2006年6月-2010年6月,我院收治23例全臂叢神經根性撕脫傷患者,采用健側C7神經根聯合多組神經移位術治療,獲滿意療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男20例,女3例;年齡17~42歲,平均27.4歲。左側18例,右側5例。致傷原因:交通事故傷16例,高處墜落傷4例,重物壓砸傷2例,上肢牽引傷1例。合并副神經損傷1例,膈神經損傷2例,膈神經并副神經損傷1例;合并肋骨骨折伴血氣胸3例。損傷至手術時間4~12個月,平均5.9個月。

1.2 手術方法

手術分兩期完成,16例無合并傷者,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及副神經移位至肩胛上神經或膈神經移位至上干前股(肌皮神經);二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經及肋間神經移位至腋神經。4例合并膈神經、副神經損傷者,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經和肌皮神經。3例合并肋骨骨折伴血氣胸者,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及副神經移位至肩胛上神經,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至正中神經和肌皮神經。

全麻下,首先暴露患側臂叢神經叢,探查其損傷程度并行神經電生理檢測明確為全臂叢神經根性撕脫傷。然后暴露并游離健側C7神經根,經神經電生理檢測確認。于健側C7神經根近端用2%利多卡因封閉后切斷,備用。尺神經從腕部切斷后沿前臂及上臂尺掌側游離至上臂近端,注意保留尺側上副動脈,逆向通過胸前皮下隧道引至健側,顯微鏡下常規與健側C7神經根全干吻合。然后按擬定手術方案再行副神經移位至肩胛上神經或膈神經移位至上干前股(肌皮神經)。

待臨床檢查及神經電生理檢測證實健側C7再生神經沿尺神經向患側方向生長至患側腋部時(間隔4~8個月,平均6.6個月),行健側C7神經根Ⅱ期移位術。在患肢上臂內側切斷尺神經近端,顯微鏡下用帶尺側上副動脈的尺神經作為橋接神經,與患側正中神經或分兩股與患側正中神經和肌皮神經顯微鏡下吻合;同時根據患者病情需要,經四邊孔近端選擇附加肋間神經移位至腋神經等。

1.3 術后處理及隨訪指標

術后頸托固定3周,每4~6個月門診隨訪1次,并鼓勵患者行系統康復訓練。

術后患側正中神經支配區皮膚感覺采用1954年英國醫學研究委員會(MRC)感覺分級標準(S0~S4)評定;測量患肢肩外展活動度;對屈肘/肱二頭肌肌力、屈腕屈指肌力等運動功能的評定以相關神經支配的靶肌肉肌力為指標,并參照修正的MRC肌力分級標準進行評價(M0~M5)[5]。隨訪期間觀察健側C7神經根切斷后,健側肢體是否有運動及感覺障礙;患側肢體是否出現自主活動。

2 結果

本組患者切口均Ⅰ期愈合,無感染或大出血等早期并發癥發生。23例均獲隨訪,隨訪時間3~4.5年,平均3.4年。術后3年,患者肩外展達0~82°,平均44°。其中16例無合并傷的患者,肩外展> 30°者13例,> 60°者3例;3例合并肋骨骨折伴血氣胸者肩外展均> 30°;4例合并膈神經、副神經損傷者因未重建患側肩外展功能,肩外展0°。本組患者屈肘/肱二頭肌肌力恢復至M3及以上者9例,M1~M2 8例,M0 6 例;屈腕屈指肌力恢復至M3及以上者7例,M1~M2 11例,M0 5例。正中神經支配區皮膚感覺功能恢復至S3及以上者11例,S1~S2 7例,S0 5例。術后即刻6例健側出現感覺及運動障礙,1~7個月后自行恢復;余無健側感覺及運動障礙發生。術后3年,11例患者患側肢體出現自主活動,12例靠健側肢體收縮背闊肌內收肩關節帶動患側肢體活動。見圖 1。

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側全臂叢神經根性撕脫傷,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及膈神經移位至上干前股,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經及肋間神經移位至腋神經 ? 一期術中暴露健側C7神經根 ? 一期術中游離患側尺神經 ? 一期術中暴露患側副神經(白箭頭)、膈神經(黃箭頭) ? 一期患側尺神經逆向通過胸前皮下隧道引至健側 ? 二期術中暴露患側肋間神經 ? 二期術后3年患側屈腕功能

Figure1.

A 28-year-old male patient with left brachial plexus root avulsion caused by traffic accident,who underwent the first stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer and phrenic nerve transfer to anterior upper trunk and the second stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer to median nerve and intercostal nerve transfer to axillary nerve ? Exposure of the contralateral C7 nerve root in first stage procedure ? Free ipsilateral ulnar nerve in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral accessory nerve (white arrow) and phrenic nerve (yellow arrow) in first stage procedure ? An ipsilateral ulnar nerve to the contralateral breast through subcutaneous tunnel in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral intercostal nerve in second stage procedure ? Ipsilateral wrist flexion function at 3 years after operation

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側全臂叢神經根性撕脫傷,一期行健側C7神經根Ⅰ期移位及膈神經移位至上干前股,二期行健側C7神經根Ⅱ期移位至患側正中神經及肋間神經移位至腋神經 ? 一期術中暴露健側C7神經根 ? 一期術中游離患側尺神經 ? 一期術中暴露患側副神經(白箭頭)、膈神經(黃箭頭) ? 一期患側尺神經逆向通過胸前皮下隧道引至健側 ? 二期術中暴露患側肋間神經 ? 二期術后3年患側屈腕功能

Figure1.

A 28-year-old male patient with left brachial plexus root avulsion caused by traffic accident,who underwent the first stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer and phrenic nerve transfer to anterior upper trunk and the second stage procedure of the contralateral C7 nerve root transfer to median nerve and intercostal nerve transfer to axillary nerve ? Exposure of the contralateral C7 nerve root in first stage procedure ? Free ipsilateral ulnar nerve in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral accessory nerve (white arrow) and phrenic nerve (yellow arrow) in first stage procedure ? An ipsilateral ulnar nerve to the contralateral breast through subcutaneous tunnel in first stage procedure ? Exposure of ipsilateral intercostal nerve in second stage procedure ? Ipsilateral wrist flexion function at 3 years after operation

3 討論

3.1 健側C7神經根聯合多組神經移位重建肩肘腕三關節功能

Xerri等[6]研究發現在猴手運動皮層代表區損傷后,隨手功能逐漸恢復,在損傷區附近的功能區又新出現了手部代表區,即大腦皮層代表區可迅速發生重塑。魏海峰[7]指出健側C7神經根移位術受體神經的類型會影響術后大腦運動皮層重塑,移位至臂叢上干前股或同時移位至正中神經和肌皮神經更有利于實現運動皮層的跨半球重塑。有效干涉以加快和完善大腦皮層功能的重塑是促進受體神經功能恢復的關鍵,同時良好的肢體功能恢復又可促進大腦皮層功能重塑。臂叢損傷后,患肢肌肉癱瘓萎縮而失去控制,出現肩關節半脫位、肢體下垂等一系列病癥。因此,臂叢損傷的治療應首先恢復患者對肩關節的控制。大量臨床及實驗證實,膈神經移位于上干前股(肌皮神經)、副神經移位于肩胛上神經、肋間神經移位于肌皮神經等術式的總有效率分別為84%、72%、84%,已成為治療臂叢神經根性撕脫傷的有效術式,其中副神經移位至肩胛上神經是副神經移位的最佳選擇,膈神經移位至上干前股(肌皮神經)是目前再生能力最強的移位神經[8-10]。徐杰等[11]指出同時修復肩胛上神經和腋神經重建肩外展功能效果最好。我們將副神經移位至肩胛上神經或膈神經移位至肌皮神經能有效恢復患者對肩關節的控制和一定肩外展功能,通過大量臨床實踐總結認為,若條件允許可考慮二期附加肋間神經移位修復腋神經,效果會更好。在患者肩關節獲得控制后,再優先考慮重建肘關節屈曲功能,而健側C7神經根移位術為此提供了可能,健側C7神經根可提供充足的神經再生纖維,是目前發現的最強大的動力神經源,臨床上已廣泛應用于臂叢損傷修復[12]。

隨著對健側C7神經根顯微解剖研究的深入,證實其前股富含感覺神經纖維,后股主要含運動神經纖維。孫貴新等[13]的動物實驗證實C7神經根可同時修復2 條神經,顧玉東[14]也指出C7神經根重建2條神經可行,合干法適合于重建2條協同的神經,如肌皮神經與正中神經或橈神經與腋神經。基于以上理論,本組我們首先恢復患者對肩關節的控制和一定肩外展功能,再選擇健側C7神經根Ⅱ期移位至肌皮神經和正中神經,在重建屈肘功能的同時也重建屈腕屈指功能。本組23例屈肘/肱二頭肌肌力恢復至M3及以上者達39.13%(9/23),屈腕屈脂功能肌力恢復至M3及以上者達30.43%(7/23),正中神經支配區皮膚感覺功能恢復至S3及以上者達47.82%(11/23)。我們分析在健側C7神經根移位基礎上附加多組神經移位,完成肩、肘、腕的三關節重建,建立了一套完整的大腦功能重塑通路,形成一種正反饋機制,從理論上恢復肩外展功能和屈肘功能的同時,促進了患肢屈腕屈指和手指感覺功能恢復,更有利于全臂叢神經根性撕脫傷患肢綜合功能恢復。

本組術后3年,11例患者患側肢體出現自主活動,12例靠健側肢體收縮背闊肌內收肩關節活動,從而帶動患側肢體活動。結果未獲得突破,遠期療效還需大樣本病例更長時間隨訪觀察。

3.2 影響健側C7神經根移位術療效的因素

影響健側C7神經根移位術療效的因素很多,其中動力神經源、橋接神經、效應器是三大主要因素。顯微解剖學研究表明健側C7神經根富含神經纖維,臨床研究證實其作為動力源神經明顯優于其他動力神經。由于人體健側C7神經根的解剖特點已明確,而目前臨床對效應器退變尚無特殊的預防及治療方法,因此對健側C7神經根與受體神經間的橋接神經研究,是改善健側C7神經根移位治療全臂叢神經根性撕脫傷的可行方法[15]。2012年Sammer等[16]報道了28例僅用半根神經一期完成健側C7尺神經移位術患者資料,隨訪22個月時移位至肌皮神經者屈肘肌力恢復達M2者僅30%,移位至正中神經者屈腕肌力恢復達M2者僅6%,較本組恢復差。我們認為可能原因除與年齡、病程、肌肉萎縮情況等個體因素相關外,還有以下幾個可能的關鍵因素:① 選擇全根神經移位因含有足量神經纖維,療效優于半根神經移位[17-18]。② 橋接健側C7神經根移位的尺神經需有足夠血供,即選擇帶血管蒂的分兩期手術,保護肘上進入尺神經的尺側上副動脈。Terzis等[19]強調尺神經血供是提高臂叢手術療效的重要因素。③ 聯合其他多組神經移位同時重建肩、肘、腕多關節功能,建立了一套完整的大腦功能重塑通路。④ 臂叢損傷修復術后的康復訓練同樣至關重要,治療失敗的一個重要原因是患者術后康復訓練缺乏依從性[1]。我們認為臂叢損傷的治療是一個綜合性訓練過程,手術僅是治療一部分,專業指導下系統康復治療在有效緩解病痛的同時能恢復患者肢體感覺及運動功能,減少致殘率,提高了患者生存質量。同時在現代生物醫學模式生物-心理-醫學理念下,我們不能一味強調手術技術及策略的改進,更要認識到心理和社會因素在術后功能康復中的重要作用。本組患者均選擇健側C7全根神經移位,且分兩期手術選擇帶尺側上副動脈的尺神經作為橋接神經,又聯合多組神經移位,術后鼓勵患者在醫師直接指導下進行系統康復訓練,因此均獲較好療效。