引用本文: 劉文華. 腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓的臨床療效研究. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(7): 857-861. doi: 10.7507/1002-1892.20140189 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

脊髓損傷后引發的四肢痙攣性癱瘓臨床表現為肢體肌張力增高、腱反射亢進、陣發性痙攣及肌強直,嚴重影響患者的生活質量。傳統康復治療效果欠佳,選擇性脊神經后根切斷術雖近期療效較好,但其遠期療效還需進一步總結,并且臨床應用時切斷神經及切斷比例選擇標準尚未明確,不宜作為首選治療方法[1-5]。我院于2005年與日本東京南多摩矯形外科醫院合作開展了腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓的 臨床研究。現回顧性分析2006年3月-2012年3月我科應用腱膜松解術治療的28例脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓患者臨床資料,探討其臨床效果。報告如 下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男19例,女9例;年齡17~52歲,平均35.5歲。病程8~16個月,平均12個月。其中外傷性頸脊髓損傷20例,損傷節段:C3、4 1例,C4、5 4例,C5、6 10例,C6、7 5例;外傷性胸脊髓損傷5例,損傷節段:T8、9 1例,T9、10 2例,T10、11 2例;胸椎管狹窄減壓術醫源性損傷3例,損傷節段:T9、10 1例,T10、11 2例。共42個肢體,其中上肢26個,下肢16個;表現為手指屈曲攣縮畸形16個、腕關節屈曲畸形6個、肘關節屈曲畸形4 個、髖關節內收畸形8個、膝關節屈曲畸形3個、踝關節跖屈內翻畸形5個。臨床表現為肢體肌張力增高、腱反射亢進、肌強直及動態肌痙攣或靜態攣縮。引起肢體痙攣性畸形的肌肉肌張力為4~5級、平均4.6級,肌力為3~5級、平均3.5級;與痙攣肌群相對應拮抗肌肌力為3~5級,平均3.8級;各肢體關節活動度為5~20°,平均9.5°。

1.2 手術方法

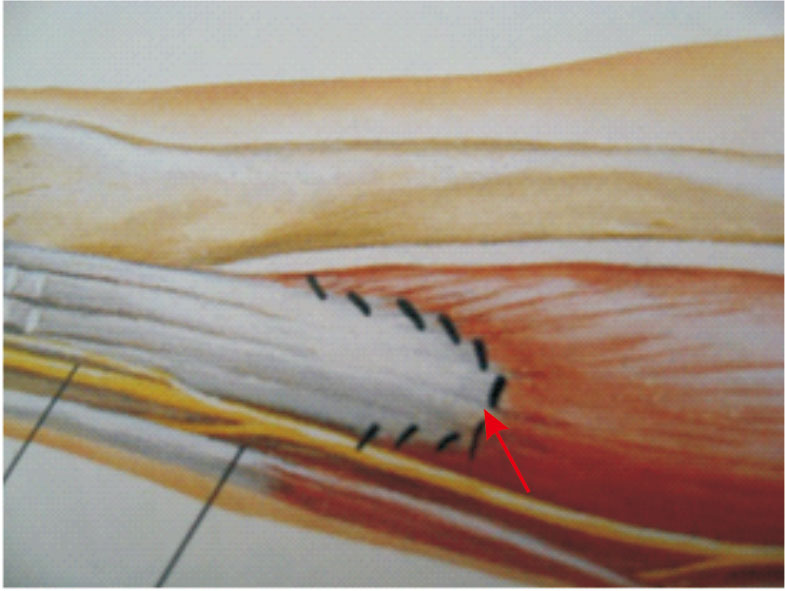

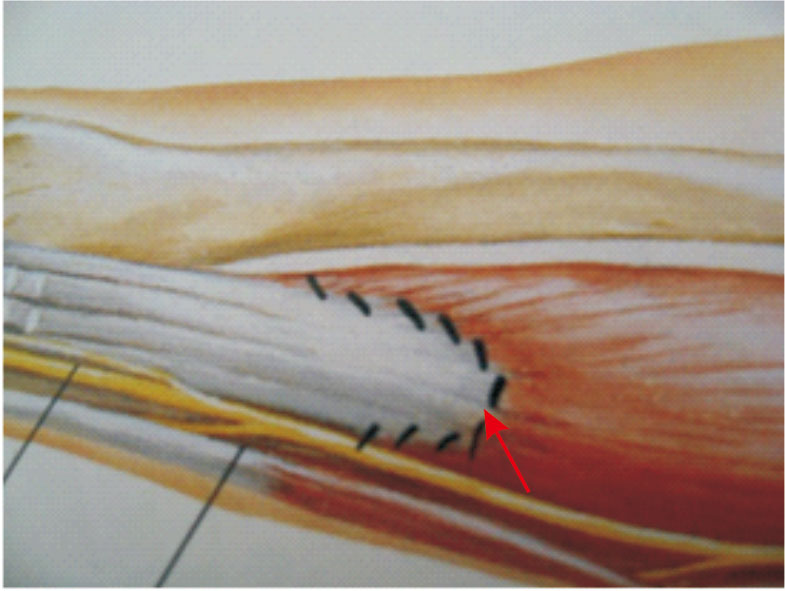

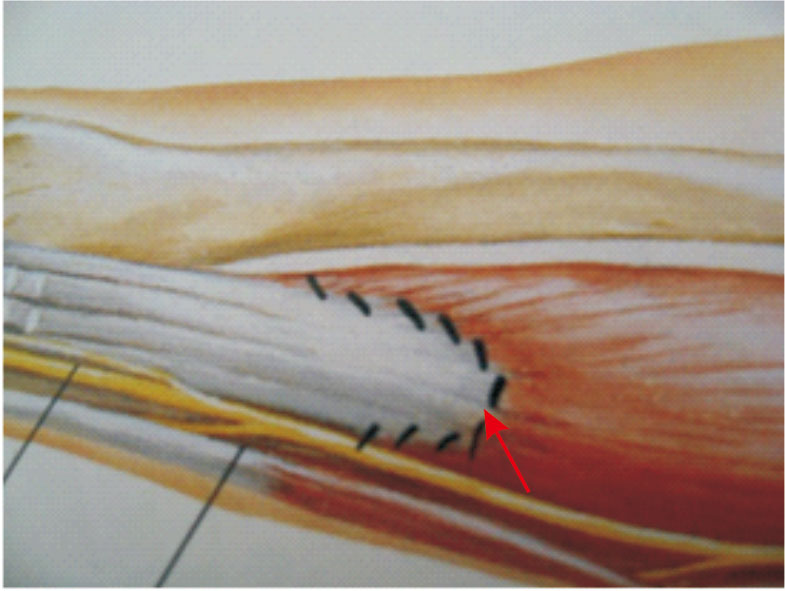

根據術前測定的引起肢體痙攣性畸形的肌肉肌力及拮抗肌肌力,并結合肢體關節活動范圍確定需要松解的肌群及手術方法。在痙攣肌群肌肉和肌腱移行處作切口,顯露需松解的肌肉與肌腱移行部位,通過間隔的橫環形切斷腱性組織,保留肌纖維完整(可獲得2~3 cm的延長效果),術中牽伸肌腱,觀察肢體關節的被動活動度,以確定是否需進一步松解其他肌腱(圖 1)。頸脊髓損傷后四肢均有痙攣性畸形的患者,先行雙下肢畸形腱膜松解術,3個月后再行雙上肢畸形腱膜松解術。

圖1

前臂屈指肌群痙攣腱膜松解術示意圖 箭頭示肌肉和肌腱移行作橫環形切斷

Figure1.

The aponeurosis brisemen of flexors of the fingers Arrow indicated the muscles and tendons moving transverse and annular cutting

圖1

前臂屈指肌群痙攣腱膜松解術示意圖 箭頭示肌肉和肌腱移行作橫環形切斷

Figure1.

The aponeurosis brisemen of flexors of the fingers Arrow indicated the muscles and tendons moving transverse and annular cutting

下肢畸形腱膜松解:髖關節內收畸形主要松解內收肌群腱膜;膝關節屈曲畸形主要松解腘繩肌腱膜,屈膝時小腿旋外者主要松解股二頭肌腱膜,屈膝時小腿旋內者主要松解半腱肌和半膜肌腱膜;踝關節跖屈內翻畸形主要松解腓腸肌腱膜;膝關節屈曲90°、踝關節背伸不能達到中立位者(1例)加行比目魚肌腱膜松解;足下垂伴內翻畸形者(2例)在松解小腿三頭肌基礎上松解脛后肌腱膜,脛前肌亦有痙攣者(1例)則增加脛前肌腱膜松解。上肢畸形腱膜松解:手指屈曲攣縮畸形主要松解前臂指深屈肌、指淺屈肌腱膜;腕關節屈曲畸形主要松解腕屈肌腱膜;肘關節屈曲畸形主要松解肱二頭肌、肱肌腱膜。

1.3 術后處理

術后均采用石膏固定4周,石膏固定范圍依據手術部位不同而不同。髖關節內收肌群腱膜松解術后采用髖關節“人”字石膏固定,膝關節腘繩肌腱膜松解術后石膏托固定膝關節于伸直位,小腿后肌群腱膜松解術后石膏托固定踝關節背屈5~10°同時并輕度外翻位;肘關節肱二頭肌、肱肌腱膜松解術后石膏托固定肘關節于伸直位,腕關節腕屈肌腱膜松解術后石膏托固定腕關節于中立位,前臂指深屈肌、指淺屈肌腱膜松解術后石膏托固定腕關節、指關節于中立位。4周后改為夜間支具固定,白天行康復功能鍛煉,康復重點在于糾正站立或步態異常以及上肢精細動作的恢復訓練。術后2個月進入家庭康復訓練指導。

1.4 療效評定指標

手術前后患肢運動功能采用Fugel-Meyer評分法評定;患肢肌張力采用Ashworth分級評定,評定標準為[6-8]:肌張力降低2級為顯效,降低1級為有效,降低0.5級為好轉,無改善為無效。患者日常生活活動能力采用Barthel指數評定。

1.5 統計學方法

采用SPSS16.0統計軟件進行分析。計量資料以均數 ± 標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;計數資料比較采用秩和檢驗或χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

所有手術順利完成。1例肘關節屈曲畸形因行肱二頭肌腱膜松解過度,術后出現屈肘功能障礙,二次手術行肱二頭肌肌腱緊縮術,術后屈肘功能恢復。28例均獲隨防,隨訪時間1~6年,平均3.5年。術后6個月及末次隨訪時痙攣肌肉肌張力均較術前明顯降低,差異有統計學意義(P< 0.05)。見表 1。術后6個月痙攣肌肉肌張力與術前比較顯效20個部位(47.62%)、有效12個(28.57%)、好轉6個(14.29%)、無效4個(9.52%);末次隨訪時顯效20個部位(47.62%)、有效14個(33.33%)、好轉5個(11.90%)、無效3個(7.14%);術后6個月與末次隨訪時比較差異無統計學意義(χ2=0.932,P=0.365)。術后6個月及末次隨訪時患肢運動功能Fugel-Meyer評分和患者日常生活能力Barthel指數均較術前明顯提高,差異有統計學意義(P< 0.05);術后6個月與末次隨訪時比較差異亦有統計學意義(P< 0.05);見表 2。

3 討論

脊髓損傷后引發的四肢痙攣性癱瘓嚴重影響患者生活質量。目前治療重點是解除肢體肌肉痙攣,從而改善肢體畸形,為患肢康復治療和提高生活質量提供條件[9-12]。腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓手術適應證包括:脊髓損傷后引發的四肢痙攣性癱瘓患者,其患肢肌張力達3級或以上,肌肉無明顯肌無力,患肢肌肉痙攣嚴重并趨于穩定,痙攣嚴重影響康復訓練和日常生活;患肢無關節固定攣縮、無不可逆的骨關節畸形。手術禁忌證:肌力較差,存在嚴重的固定攣縮、骨關節畸形。

腱膜松解術僅在肌肉與肌腱移行部位切斷腱性組織,保留了肌纖維完整性,減少了牽張反射神經沖動的傳入,減輕了異常興奮傳遞導致的肌肉痙攣,從而有效解除肌肉痙攣[9, 13-16],術前通過詳細查體確定需要松解的肌群及手術方法。傳統肌腱松解術為自痙攣肌群肌腱處作Z形或V-Y形延長,通過延長肌腱來緩解肌肉痙攣和降低肌張力。與腱膜松解術相比,其缺點為:① 痙攣肌群的每個肌腱均需延長,但部分肌腱不適合延長且手術切口較復雜。② 肌腱延長不能減少肌肉與肌腱處牽張反射神經沖動的傳入,降低肌張力效果不 佳。

本研究結果表明,術后6個月痙攣肌肉肌張力降低總有效率為90.48%,末次隨訪時達92.86%;術后患肢運動功能和患者日常生活能力較術前均有明顯提高(P< 0.05)。術前全面檢查及臨床評估是決定預后的重要因素,脊髓損傷后肢體痙攣性肌群與對應拮抗肌群的失衡是引起肢體痙攣畸形的主要原因,其對應關系分為以下情況:強痙攣肌對弱痙攣肌、痙攣肌對正常肌、痙攣肌對弛緩肌、正常肌對弛緩肌[13, 17-21]。這就需要術前仔細檢查評估肌力,避免出現過度松解或松解不徹底。本組1例肘關節屈曲畸形患者肱二頭肌腱膜松解過度,術后出現屈肘功能障礙,二次手術行肱二頭肌肌腱緊縮術,術后屈肘功能恢復。腱膜松解后石膏固定、后期夜間支具固定以及康復訓練可避免松解處的攣縮,對保證治療效果非常重要。

綜上述,腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓效果確切,安全可行。術前手術方案設計、術后四肢功能鍛煉、夜間支具固定是獲得較好療效的關鍵。進一步長期大樣本臨床研究并根據作用肌及拮抗肌肌力情況設計個體化松解手術方案,將有利于本手術推廣和開展。

脊髓損傷后引發的四肢痙攣性癱瘓臨床表現為肢體肌張力增高、腱反射亢進、陣發性痙攣及肌強直,嚴重影響患者的生活質量。傳統康復治療效果欠佳,選擇性脊神經后根切斷術雖近期療效較好,但其遠期療效還需進一步總結,并且臨床應用時切斷神經及切斷比例選擇標準尚未明確,不宜作為首選治療方法[1-5]。我院于2005年與日本東京南多摩矯形外科醫院合作開展了腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓的 臨床研究。現回顧性分析2006年3月-2012年3月我科應用腱膜松解術治療的28例脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓患者臨床資料,探討其臨床效果。報告如 下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男19例,女9例;年齡17~52歲,平均35.5歲。病程8~16個月,平均12個月。其中外傷性頸脊髓損傷20例,損傷節段:C3、4 1例,C4、5 4例,C5、6 10例,C6、7 5例;外傷性胸脊髓損傷5例,損傷節段:T8、9 1例,T9、10 2例,T10、11 2例;胸椎管狹窄減壓術醫源性損傷3例,損傷節段:T9、10 1例,T10、11 2例。共42個肢體,其中上肢26個,下肢16個;表現為手指屈曲攣縮畸形16個、腕關節屈曲畸形6個、肘關節屈曲畸形4 個、髖關節內收畸形8個、膝關節屈曲畸形3個、踝關節跖屈內翻畸形5個。臨床表現為肢體肌張力增高、腱反射亢進、肌強直及動態肌痙攣或靜態攣縮。引起肢體痙攣性畸形的肌肉肌張力為4~5級、平均4.6級,肌力為3~5級、平均3.5級;與痙攣肌群相對應拮抗肌肌力為3~5級,平均3.8級;各肢體關節活動度為5~20°,平均9.5°。

1.2 手術方法

根據術前測定的引起肢體痙攣性畸形的肌肉肌力及拮抗肌肌力,并結合肢體關節活動范圍確定需要松解的肌群及手術方法。在痙攣肌群肌肉和肌腱移行處作切口,顯露需松解的肌肉與肌腱移行部位,通過間隔的橫環形切斷腱性組織,保留肌纖維完整(可獲得2~3 cm的延長效果),術中牽伸肌腱,觀察肢體關節的被動活動度,以確定是否需進一步松解其他肌腱(圖 1)。頸脊髓損傷后四肢均有痙攣性畸形的患者,先行雙下肢畸形腱膜松解術,3個月后再行雙上肢畸形腱膜松解術。

圖1

前臂屈指肌群痙攣腱膜松解術示意圖 箭頭示肌肉和肌腱移行作橫環形切斷

Figure1.

The aponeurosis brisemen of flexors of the fingers Arrow indicated the muscles and tendons moving transverse and annular cutting

圖1

前臂屈指肌群痙攣腱膜松解術示意圖 箭頭示肌肉和肌腱移行作橫環形切斷

Figure1.

The aponeurosis brisemen of flexors of the fingers Arrow indicated the muscles and tendons moving transverse and annular cutting

下肢畸形腱膜松解:髖關節內收畸形主要松解內收肌群腱膜;膝關節屈曲畸形主要松解腘繩肌腱膜,屈膝時小腿旋外者主要松解股二頭肌腱膜,屈膝時小腿旋內者主要松解半腱肌和半膜肌腱膜;踝關節跖屈內翻畸形主要松解腓腸肌腱膜;膝關節屈曲90°、踝關節背伸不能達到中立位者(1例)加行比目魚肌腱膜松解;足下垂伴內翻畸形者(2例)在松解小腿三頭肌基礎上松解脛后肌腱膜,脛前肌亦有痙攣者(1例)則增加脛前肌腱膜松解。上肢畸形腱膜松解:手指屈曲攣縮畸形主要松解前臂指深屈肌、指淺屈肌腱膜;腕關節屈曲畸形主要松解腕屈肌腱膜;肘關節屈曲畸形主要松解肱二頭肌、肱肌腱膜。

1.3 術后處理

術后均采用石膏固定4周,石膏固定范圍依據手術部位不同而不同。髖關節內收肌群腱膜松解術后采用髖關節“人”字石膏固定,膝關節腘繩肌腱膜松解術后石膏托固定膝關節于伸直位,小腿后肌群腱膜松解術后石膏托固定踝關節背屈5~10°同時并輕度外翻位;肘關節肱二頭肌、肱肌腱膜松解術后石膏托固定肘關節于伸直位,腕關節腕屈肌腱膜松解術后石膏托固定腕關節于中立位,前臂指深屈肌、指淺屈肌腱膜松解術后石膏托固定腕關節、指關節于中立位。4周后改為夜間支具固定,白天行康復功能鍛煉,康復重點在于糾正站立或步態異常以及上肢精細動作的恢復訓練。術后2個月進入家庭康復訓練指導。

1.4 療效評定指標

手術前后患肢運動功能采用Fugel-Meyer評分法評定;患肢肌張力采用Ashworth分級評定,評定標準為[6-8]:肌張力降低2級為顯效,降低1級為有效,降低0.5級為好轉,無改善為無效。患者日常生活活動能力采用Barthel指數評定。

1.5 統計學方法

采用SPSS16.0統計軟件進行分析。計量資料以均數 ± 標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;計數資料比較采用秩和檢驗或χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

所有手術順利完成。1例肘關節屈曲畸形因行肱二頭肌腱膜松解過度,術后出現屈肘功能障礙,二次手術行肱二頭肌肌腱緊縮術,術后屈肘功能恢復。28例均獲隨防,隨訪時間1~6年,平均3.5年。術后6個月及末次隨訪時痙攣肌肉肌張力均較術前明顯降低,差異有統計學意義(P< 0.05)。見表 1。術后6個月痙攣肌肉肌張力與術前比較顯效20個部位(47.62%)、有效12個(28.57%)、好轉6個(14.29%)、無效4個(9.52%);末次隨訪時顯效20個部位(47.62%)、有效14個(33.33%)、好轉5個(11.90%)、無效3個(7.14%);術后6個月與末次隨訪時比較差異無統計學意義(χ2=0.932,P=0.365)。術后6個月及末次隨訪時患肢運動功能Fugel-Meyer評分和患者日常生活能力Barthel指數均較術前明顯提高,差異有統計學意義(P< 0.05);術后6個月與末次隨訪時比較差異亦有統計學意義(P< 0.05);見表 2。

3 討論

脊髓損傷后引發的四肢痙攣性癱瘓嚴重影響患者生活質量。目前治療重點是解除肢體肌肉痙攣,從而改善肢體畸形,為患肢康復治療和提高生活質量提供條件[9-12]。腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓手術適應證包括:脊髓損傷后引發的四肢痙攣性癱瘓患者,其患肢肌張力達3級或以上,肌肉無明顯肌無力,患肢肌肉痙攣嚴重并趨于穩定,痙攣嚴重影響康復訓練和日常生活;患肢無關節固定攣縮、無不可逆的骨關節畸形。手術禁忌證:肌力較差,存在嚴重的固定攣縮、骨關節畸形。

腱膜松解術僅在肌肉與肌腱移行部位切斷腱性組織,保留了肌纖維完整性,減少了牽張反射神經沖動的傳入,減輕了異常興奮傳遞導致的肌肉痙攣,從而有效解除肌肉痙攣[9, 13-16],術前通過詳細查體確定需要松解的肌群及手術方法。傳統肌腱松解術為自痙攣肌群肌腱處作Z形或V-Y形延長,通過延長肌腱來緩解肌肉痙攣和降低肌張力。與腱膜松解術相比,其缺點為:① 痙攣肌群的每個肌腱均需延長,但部分肌腱不適合延長且手術切口較復雜。② 肌腱延長不能減少肌肉與肌腱處牽張反射神經沖動的傳入,降低肌張力效果不 佳。

本研究結果表明,術后6個月痙攣肌肉肌張力降低總有效率為90.48%,末次隨訪時達92.86%;術后患肢運動功能和患者日常生活能力較術前均有明顯提高(P< 0.05)。術前全面檢查及臨床評估是決定預后的重要因素,脊髓損傷后肢體痙攣性肌群與對應拮抗肌群的失衡是引起肢體痙攣畸形的主要原因,其對應關系分為以下情況:強痙攣肌對弱痙攣肌、痙攣肌對正常肌、痙攣肌對弛緩肌、正常肌對弛緩肌[13, 17-21]。這就需要術前仔細檢查評估肌力,避免出現過度松解或松解不徹底。本組1例肘關節屈曲畸形患者肱二頭肌腱膜松解過度,術后出現屈肘功能障礙,二次手術行肱二頭肌肌腱緊縮術,術后屈肘功能恢復。腱膜松解后石膏固定、后期夜間支具固定以及康復訓練可避免松解處的攣縮,對保證治療效果非常重要。

綜上述,腱膜松解術治療脊髓損傷后四肢痙攣性癱瘓效果確切,安全可行。術前手術方案設計、術后四肢功能鍛煉、夜間支具固定是獲得較好療效的關鍵。進一步長期大樣本臨床研究并根據作用肌及拮抗肌肌力情況設計個體化松解手術方案,將有利于本手術推廣和開展。