引用本文: 關濤, 胡志伏, 修磊, 李楠, 金群華. 人工頸椎間盤置換術與頸椎前路減壓融合術對相鄰節段退變的影響. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(9): 1100-1105. doi: 10.7507/1002-1892.20140240 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

頸椎前路減壓融合術(anterior cervical decompression and fusion,ACDF)是治療合并椎間盤退變的脊髓型及神經根型頸椎病的標準術式,在減壓融合同時行頸前路鋼板內固定術可提供即刻頸椎穩定,手術成功率高,能顯著緩解癥狀[1]。但ACDF也有局限性,如會引起假關節形成、植入物并發癥及相鄰節段退變[2]。基于頸椎融合術對相鄰節段的影響,頸椎減壓術后保留節段活動度的理念應運而生,近年來隨著手術適應證的明確及假體設計的日益完善,人工頸椎間盤置換術(cervical disc arthroplasty,CDA)在臨床逐步推廣應用[3-5]。目前關于ACDF和CDA的臨床及影像學研究結果報道不一[6]。為此,我們采用臨床對照研究,比較ACDF與CDA對相鄰節段退變的影響,為臨床選擇手術方式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:①C3~7單節段脊髓型、神經根型頸椎病;②病程≥6周,經保守治療無效或加重;③年齡30~70歲;④肢體感覺和/或運動癥狀逐漸加重;⑤隨訪時間≥24個月。排除標準:①外傷性脫位骨折;②明顯頸椎不穩定,頸椎過伸、過屈位X線片示水平位移 > 3 mm;③病變椎間隙活動成角 > 11°。

2009年8月-2012年2月,共60例患者符合選擇標準納入研究,根據術式不同分為CDA組(28例)和ACDF組(32例)。本研究經寧夏醫科大學總醫院倫理委員會批準,患者均簽署知情同意書。

1.2 一般資料

ACDF組:男11例,女21例;年齡38~70歲,平均52.6歲。病程0.9~3.3年,平均1.69年。脊髓型頸椎病8例,神經根型頸椎病24例。病變節段:C3、4 5例,C4、5 6例,C5、6 18例,C6、7 3例。保守治療0.8~2.9年,平均1.75年。

CDA組:男15例,女13例;年齡36~68歲,平均49.6歲。病程1.1~3.0年,平均1.74年。脊髓型頸椎病17例,神經根型頸椎病11例。病變節段:C3、4 3例,C4、5 4例,C5、6 15例,C6、7 6例。保守治療0.9~2.8年,平均2.02年。

兩組患者主要臨床表現為頸部疼痛,上肢肌力減弱,手指麻木,持物無力等。術前頸椎功能障礙指數(NDI)、日本骨科協會(JOA)評分見表 1、2。攝頸椎正側位及過伸、過屈位X線片及MRI檢查,顯示頸椎骨質增生,椎間孔變窄,椎間盤突出等。相鄰上、下節段活動度(range of motion,ROM)、Kellgren X線頸椎退變分級[7]、Miyazaki頸椎間盤退變分級[8]結果見表 3~5。兩組患者性別、年齡、病程、病變類型、病變節段、保守治療時間及術前NDI、JOA評分、相鄰上下節段ROM、頸椎及頸椎間盤退變分級比較,差異均無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組醫生完成,于全麻下患者取平臥位,頭頸中立自然后仰。ACDF組:沿右側胸鎖乳突肌行頸前路斜切口或縱切口暴露。C臂X線機透視確定病變椎間盤,根據病變節段行單間隙減壓,刮除椎間盤組織,以及上、下軟骨終板,咬除椎體后上、下緣增生骨贅。于刮除的椎間盤組織間隙植入Cage,頸前路鈦板(樞法模·丹歷公司,美國)固定上、下椎體。C臂X線機側位透視內固定物位置滿意后,置引流管逐層縫合。

CDA組:根據病變節段選擇右側頸部橫切口或胸鎖乳突肌前緣縱切口。C臂X線機透視確定病變椎間盤,安放頸椎椎體撐開器,椎間隙適度撐開。刮除椎間盤組織達后縱韌帶,不破壞椎體上、下終板,如無明顯硬化和骨贅改變,盡量保留后縱韌帶,去除椎體后緣增生骨贅,徹底減壓。再次調節頸椎椎體撐開器張力,恢復頸椎生理前凸及椎間隙高度,選擇假體試模輕輕打入至安全限深器碰觸前方椎體,此時由C臂X線機確認試模深度及高度是否合適,安裝開槽導向器,開槽,移出試模,植入人工頸椎間盤假體(Synthes公司,美國)。再次C臂X線機透視,確認假體位置良好后,置引流管后逐層縫合。

1.4 術后處理

ACDF組術后24 h拔出引流管,2~3 d后患者可在頸托保護下下地活動;術后頸托佩戴4周。CDA組術后24 h拔出引流管,1 d后患者在頸托保護下下地活動,術后頸托佩戴1~2周。

1.5 療效評價指標

術前,術后3、6、12、24個月及末次隨訪時采用NDI評估疼痛造成的功能障礙;采用JOA評分評估患者頸椎功能改善情況,并按以下公式計算末次隨訪時JOA改善率:(術后評分-術前評分)/(17-術前評分)×100%,其中75%~100%為優,50%~74%為良,25%~49%為一般, < 25%為差。

術前及末次隨訪時,于頸椎X線片上分別測量相鄰上、下節段過伸、過屈位Cobb角,其測量值之和即為該節段ROM。根據Kellgren X線頸椎退變分級[7]評估手術相鄰上、下節段退變程度。行MRI檢查(ACDF組30例,CDA組26例),于矢狀正中位T2加權像測量相鄰上、下節段椎間盤高度,應用Miyazaki頸椎間盤退變分級[8]評價。

1.6 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組內各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用配對t檢驗;組間比較采用獨立樣本t檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

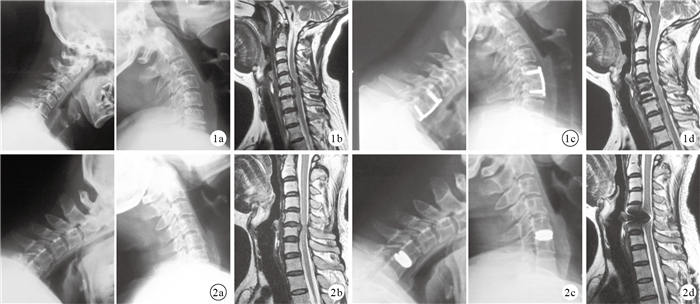

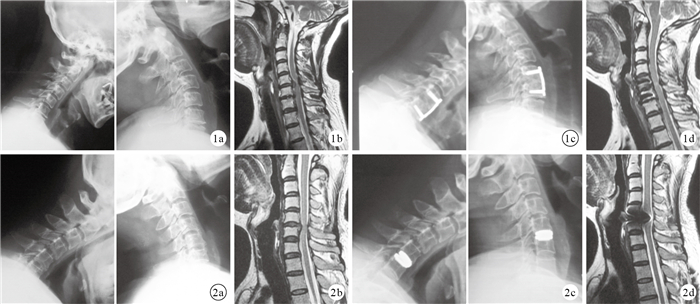

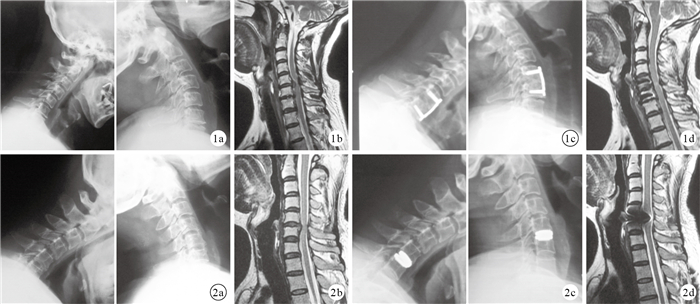

兩組術后切口均Ⅰ期愈合,無術后早期并發癥發生。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間24~50個月,平均34個月。術后無假體移位、松動及鋼板斷裂等并發癥發生。見圖 1、2。

圖1

ACDF組患者,女,55歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅱ級,C6、7Ⅲ級?術后38個月過伸、過屈位X線片,C5、6椎間隙已融合,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后38個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5Ⅱ級,C6、7Ⅳ級??圖 2 CDA組患者,男,58歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅰ級,C6、 7Ⅱ級?術后40個月過伸、過屈位X線片,假體位置良好,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后40個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5為Ⅰ級,C6、7Ⅱ級

Figure1.

A 55-year-old female patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in ACDF group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ, C6, 7 as grade Ⅲ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 38 months after operation, showing fusion of C5, 6 disc space, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position at 38 months after operation, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ and C6, 7 as grade Ⅳ ??Fig. 2 A 58-year-old male patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in CDA group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 40 months after operation, showing no dislocation of the prosthesis, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ

圖1

ACDF組患者,女,55歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅱ級,C6、7Ⅲ級?術后38個月過伸、過屈位X線片,C5、6椎間隙已融合,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后38個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5Ⅱ級,C6、7Ⅳ級??圖 2 CDA組患者,男,58歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅰ級,C6、 7Ⅱ級?術后40個月過伸、過屈位X線片,假體位置良好,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后40個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5為Ⅰ級,C6、7Ⅱ級

Figure1.

A 55-year-old female patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in ACDF group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ, C6, 7 as grade Ⅲ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 38 months after operation, showing fusion of C5, 6 disc space, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position at 38 months after operation, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ and C6, 7 as grade Ⅳ ??Fig. 2 A 58-year-old male patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in CDA group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 40 months after operation, showing no dislocation of the prosthesis, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ

兩組組內各時間點間NDI比較,差異均有統計學意義(P < 0.05);術后各時間點兩組間比較,差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。ACDF組術后24個月及末次隨訪時JOA評分均較術前及術后3、6、12個月顯著改善,差異有統計學意義(P < 0.05);術前、術后3、6、12個月間比較差異無統計學意義(P > 0.05);術后24個月及末次隨訪間差異亦有統計學意義(P < 0.05)。CDA組術后12、24個月及末次隨訪時JOA評分均較術前及術后3、6個月顯著改善,差異有統計學意義(P < 0.05);術前及術后3、6個月間比較差異無統計學意義(P > 0.05);術后12、24個月及末次隨訪時比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。術后各時間點兩組JOA評分比較,差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 2。ACDF組和CDA組末次隨訪時JOA改善率分別為80.68%±4.01%和79.44%±3.76%,比較差異無統計學意義(t=1.237,P=0.221);兩組JOA改善率均達優。

兩組末次隨訪時相鄰上、下節段ROM與術前比較差異均無統計學意義(P > 0.05);末次隨訪時兩組間比較差異亦無統計學意義(P > 0.05)。見表 3。末次隨訪時,兩組Kellgren X線頸椎退變分級與術前比較,以及兩組間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 4。末次隨訪時,兩組Miyazaki頸椎間盤退變分級與術前比較,差異均有統計學意義(P < 0.05);但兩組間差異無統計學意義(Z=0.132,P=0.895)。見表 5。

3 討論

目前,ACDF已廣泛用于頸椎退行性疾病的治療,可有效緩解疼痛,達到堅固融合效果[9]。CDA治療頸椎退行性疾病是通過消除病理性椎間盤突出,保持椎間盤高度及運動范圍,以恢復良好頸椎生理功能。Sasso等[10]的前瞻性對照研究表明,與ACDF比較,CDA治療后在患者滿意度、肢體疼痛評分方面均有突出優勢。本研究中,兩組患者末次隨訪時NDI均較術前明顯改善,JOA改善率均達優,但兩組間比較差異無統計學意義。提示兩種術式在改善患者癥狀、術后功能恢復、患者滿意程度方面效果相似。

目前,有關兩種術式術后相鄰節段發生退變的問題成為關注焦點。Hilibrand等[11]隨訪了374例接受ACDF的神經根型及脊髓型頸椎病患者,術后前10年平均每年相鄰節段退變發生率為2.9%,總發生率約14%。這可能與ACDF術后頸椎運動單元減少,相鄰節段運動方式改變,導致鄰近節段力學改變,進而促進其退變有關。而CDA能保留病變節段活動度,從理論上講,該術式通過減少相鄰節段椎間盤的壓力,能降低相鄰節段退變風險,但目前尚無相關臨床對照試驗研究證明CDA可明確減少相鄰節段退變的發生[12]。本研究比較了兩組患者相鄰節段ROM以及頸椎、頸椎間盤退變分級,結果顯示末次隨訪時兩組相鄰上、下節段ROM差異無統計學意義,與Kelly等[13]的報道一致。但有研究得出相反結論,顯示CDA術后相鄰節段ROM優于ACDF [14],分析原因可能與各研究隨訪時間不一致、測量誤差或X線片攝片時患者位置不標準有關。Kim等[15]研究發現,CDA術后相鄰節段退變發生率與ACDF相似;本研究兩組Kellgren X線頸椎退變分級結果差異亦無統計學意義。MRI檢查可清晰顯示頸椎間盤內髓核、纖維環,是評價頸椎間盤退變最敏感的指標,但目前尚無統一的MRI評價標準。目前,常用Pfirrmann椎間盤退變分級系統評價鄰近節段椎間盤退變程度,該評價系統最早應用于腰椎退變分級,對于老年患者椎間盤早期退變情況分級效力較差[16]。本研究采用Miyazaki頸椎間盤退變分級系統,該分級系統綜合了髓核信號強度、髓核結構、髓核與纖維環界限及椎間盤高度4個方面。兩組末次隨訪Miyazaki頸椎間盤退變分級結果比較,差異均無統計學意義。Jawahar等[17]及Maldonado等[18]的對比研究結果亦提示,CDA及ACDF術后相鄰節段退變發生率差異均無統計學意義。結合本研究各指標結果提示,與ACDF相比,CDA不能有效減緩相鄰節段椎間盤退變。

手術方式可能不是相鄰節段退變的主要原因,還需考慮其他可能因素。Mummaneni等[19]認為ACDF不是相鄰節段發生退變的主要原因;相鄰節段頸椎間盤退變是隨時間增長的頸椎自然退變過程,可能與手術方式無關[20]。有學者認為,如術前相鄰節段已存在椎間盤退變,且術中未處理,可能導致其退變加速,甚至再次手術[21]。Jawahar等[17]通過研究發現,相鄰節段退變與個體差異相關,存在腰椎間盤退變的患者其發病率尤為明顯。有關手術相鄰節段退變屬于自然退變還是個體差異,或是其他因素造成,仍需進一步探索。

綜上述,CDA和ACDF治療脊髓型及神經根型頸椎病均可取得良好的近中期療效,術后手術相鄰節段退變率無明顯差異。

頸椎前路減壓融合術(anterior cervical decompression and fusion,ACDF)是治療合并椎間盤退變的脊髓型及神經根型頸椎病的標準術式,在減壓融合同時行頸前路鋼板內固定術可提供即刻頸椎穩定,手術成功率高,能顯著緩解癥狀[1]。但ACDF也有局限性,如會引起假關節形成、植入物并發癥及相鄰節段退變[2]。基于頸椎融合術對相鄰節段的影響,頸椎減壓術后保留節段活動度的理念應運而生,近年來隨著手術適應證的明確及假體設計的日益完善,人工頸椎間盤置換術(cervical disc arthroplasty,CDA)在臨床逐步推廣應用[3-5]。目前關于ACDF和CDA的臨床及影像學研究結果報道不一[6]。為此,我們采用臨床對照研究,比較ACDF與CDA對相鄰節段退變的影響,為臨床選擇手術方式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:①C3~7單節段脊髓型、神經根型頸椎病;②病程≥6周,經保守治療無效或加重;③年齡30~70歲;④肢體感覺和/或運動癥狀逐漸加重;⑤隨訪時間≥24個月。排除標準:①外傷性脫位骨折;②明顯頸椎不穩定,頸椎過伸、過屈位X線片示水平位移 > 3 mm;③病變椎間隙活動成角 > 11°。

2009年8月-2012年2月,共60例患者符合選擇標準納入研究,根據術式不同分為CDA組(28例)和ACDF組(32例)。本研究經寧夏醫科大學總醫院倫理委員會批準,患者均簽署知情同意書。

1.2 一般資料

ACDF組:男11例,女21例;年齡38~70歲,平均52.6歲。病程0.9~3.3年,平均1.69年。脊髓型頸椎病8例,神經根型頸椎病24例。病變節段:C3、4 5例,C4、5 6例,C5、6 18例,C6、7 3例。保守治療0.8~2.9年,平均1.75年。

CDA組:男15例,女13例;年齡36~68歲,平均49.6歲。病程1.1~3.0年,平均1.74年。脊髓型頸椎病17例,神經根型頸椎病11例。病變節段:C3、4 3例,C4、5 4例,C5、6 15例,C6、7 6例。保守治療0.9~2.8年,平均2.02年。

兩組患者主要臨床表現為頸部疼痛,上肢肌力減弱,手指麻木,持物無力等。術前頸椎功能障礙指數(NDI)、日本骨科協會(JOA)評分見表 1、2。攝頸椎正側位及過伸、過屈位X線片及MRI檢查,顯示頸椎骨質增生,椎間孔變窄,椎間盤突出等。相鄰上、下節段活動度(range of motion,ROM)、Kellgren X線頸椎退變分級[7]、Miyazaki頸椎間盤退變分級[8]結果見表 3~5。兩組患者性別、年齡、病程、病變類型、病變節段、保守治療時間及術前NDI、JOA評分、相鄰上下節段ROM、頸椎及頸椎間盤退變分級比較,差異均無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組醫生完成,于全麻下患者取平臥位,頭頸中立自然后仰。ACDF組:沿右側胸鎖乳突肌行頸前路斜切口或縱切口暴露。C臂X線機透視確定病變椎間盤,根據病變節段行單間隙減壓,刮除椎間盤組織,以及上、下軟骨終板,咬除椎體后上、下緣增生骨贅。于刮除的椎間盤組織間隙植入Cage,頸前路鈦板(樞法模·丹歷公司,美國)固定上、下椎體。C臂X線機側位透視內固定物位置滿意后,置引流管逐層縫合。

CDA組:根據病變節段選擇右側頸部橫切口或胸鎖乳突肌前緣縱切口。C臂X線機透視確定病變椎間盤,安放頸椎椎體撐開器,椎間隙適度撐開。刮除椎間盤組織達后縱韌帶,不破壞椎體上、下終板,如無明顯硬化和骨贅改變,盡量保留后縱韌帶,去除椎體后緣增生骨贅,徹底減壓。再次調節頸椎椎體撐開器張力,恢復頸椎生理前凸及椎間隙高度,選擇假體試模輕輕打入至安全限深器碰觸前方椎體,此時由C臂X線機確認試模深度及高度是否合適,安裝開槽導向器,開槽,移出試模,植入人工頸椎間盤假體(Synthes公司,美國)。再次C臂X線機透視,確認假體位置良好后,置引流管后逐層縫合。

1.4 術后處理

ACDF組術后24 h拔出引流管,2~3 d后患者可在頸托保護下下地活動;術后頸托佩戴4周。CDA組術后24 h拔出引流管,1 d后患者在頸托保護下下地活動,術后頸托佩戴1~2周。

1.5 療效評價指標

術前,術后3、6、12、24個月及末次隨訪時采用NDI評估疼痛造成的功能障礙;采用JOA評分評估患者頸椎功能改善情況,并按以下公式計算末次隨訪時JOA改善率:(術后評分-術前評分)/(17-術前評分)×100%,其中75%~100%為優,50%~74%為良,25%~49%為一般, < 25%為差。

術前及末次隨訪時,于頸椎X線片上分別測量相鄰上、下節段過伸、過屈位Cobb角,其測量值之和即為該節段ROM。根據Kellgren X線頸椎退變分級[7]評估手術相鄰上、下節段退變程度。行MRI檢查(ACDF組30例,CDA組26例),于矢狀正中位T2加權像測量相鄰上、下節段椎間盤高度,應用Miyazaki頸椎間盤退變分級[8]評價。

1.6 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組內各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用配對t檢驗;組間比較采用獨立樣本t檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組術后切口均Ⅰ期愈合,無術后早期并發癥發生。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間24~50個月,平均34個月。術后無假體移位、松動及鋼板斷裂等并發癥發生。見圖 1、2。

圖1

ACDF組患者,女,55歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅱ級,C6、7Ⅲ級?術后38個月過伸、過屈位X線片,C5、6椎間隙已融合,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后38個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5Ⅱ級,C6、7Ⅳ級??圖 2 CDA組患者,男,58歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅰ級,C6、 7Ⅱ級?術后40個月過伸、過屈位X線片,假體位置良好,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后40個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5為Ⅰ級,C6、7Ⅱ級

Figure1.

A 55-year-old female patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in ACDF group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ, C6, 7 as grade Ⅲ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 38 months after operation, showing fusion of C5, 6 disc space, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position at 38 months after operation, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ and C6, 7 as grade Ⅳ ??Fig. 2 A 58-year-old male patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in CDA group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 40 months after operation, showing no dislocation of the prosthesis, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ

圖1

ACDF組患者,女,55歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅱ級,C6、7Ⅲ級?術后38個月過伸、過屈位X線片,C5、6椎間隙已融合,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后38個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5Ⅱ級,C6、7Ⅳ級??圖 2 CDA組患者,男,58歲,C5、6神經根型頸椎病?術前過伸、過屈位X線片?術前MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、 5Ⅰ級,C6、 7Ⅱ級?術后40個月過伸、過屈位X線片,假體位置良好,相鄰節段ROM無明顯變化,無明顯骨贅形成?術后40個月MRI矢狀正中位T2加權像,Miyazaki評級C4、5為Ⅰ級,C6、7Ⅱ級

Figure1.

A 55-year-old female patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in ACDF group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ, C6, 7 as grade Ⅲ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 38 months after operation, showing fusion of C5, 6 disc space, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position at 38 months after operation, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅱ and C6, 7 as grade Ⅳ ??Fig. 2 A 58-year-old male patient with cervical radiculopathy at C5, 6 in CDA group ?Preoperative X-ray films in excessive extension and flexion ?Preoperative sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ ?X-ray films in excessive extension and flexion at 40 months after operation, showing no dislocation of the prosthesis, no significant change of adjacent segment ROM, and no obvious osteophyte ?Sagittal MRI T2-weighted image in the neutral position, Miyazaki grading of C4, 5 was rated as grade Ⅰ, and C6, 7 as grade Ⅱ

兩組組內各時間點間NDI比較,差異均有統計學意義(P < 0.05);術后各時間點兩組間比較,差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。ACDF組術后24個月及末次隨訪時JOA評分均較術前及術后3、6、12個月顯著改善,差異有統計學意義(P < 0.05);術前、術后3、6、12個月間比較差異無統計學意義(P > 0.05);術后24個月及末次隨訪間差異亦有統計學意義(P < 0.05)。CDA組術后12、24個月及末次隨訪時JOA評分均較術前及術后3、6個月顯著改善,差異有統計學意義(P < 0.05);術前及術后3、6個月間比較差異無統計學意義(P > 0.05);術后12、24個月及末次隨訪時比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。術后各時間點兩組JOA評分比較,差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 2。ACDF組和CDA組末次隨訪時JOA改善率分別為80.68%±4.01%和79.44%±3.76%,比較差異無統計學意義(t=1.237,P=0.221);兩組JOA改善率均達優。

兩組末次隨訪時相鄰上、下節段ROM與術前比較差異均無統計學意義(P > 0.05);末次隨訪時兩組間比較差異亦無統計學意義(P > 0.05)。見表 3。末次隨訪時,兩組Kellgren X線頸椎退變分級與術前比較,以及兩組間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 4。末次隨訪時,兩組Miyazaki頸椎間盤退變分級與術前比較,差異均有統計學意義(P < 0.05);但兩組間差異無統計學意義(Z=0.132,P=0.895)。見表 5。

3 討論

目前,ACDF已廣泛用于頸椎退行性疾病的治療,可有效緩解疼痛,達到堅固融合效果[9]。CDA治療頸椎退行性疾病是通過消除病理性椎間盤突出,保持椎間盤高度及運動范圍,以恢復良好頸椎生理功能。Sasso等[10]的前瞻性對照研究表明,與ACDF比較,CDA治療后在患者滿意度、肢體疼痛評分方面均有突出優勢。本研究中,兩組患者末次隨訪時NDI均較術前明顯改善,JOA改善率均達優,但兩組間比較差異無統計學意義。提示兩種術式在改善患者癥狀、術后功能恢復、患者滿意程度方面效果相似。

目前,有關兩種術式術后相鄰節段發生退變的問題成為關注焦點。Hilibrand等[11]隨訪了374例接受ACDF的神經根型及脊髓型頸椎病患者,術后前10年平均每年相鄰節段退變發生率為2.9%,總發生率約14%。這可能與ACDF術后頸椎運動單元減少,相鄰節段運動方式改變,導致鄰近節段力學改變,進而促進其退變有關。而CDA能保留病變節段活動度,從理論上講,該術式通過減少相鄰節段椎間盤的壓力,能降低相鄰節段退變風險,但目前尚無相關臨床對照試驗研究證明CDA可明確減少相鄰節段退變的發生[12]。本研究比較了兩組患者相鄰節段ROM以及頸椎、頸椎間盤退變分級,結果顯示末次隨訪時兩組相鄰上、下節段ROM差異無統計學意義,與Kelly等[13]的報道一致。但有研究得出相反結論,顯示CDA術后相鄰節段ROM優于ACDF [14],分析原因可能與各研究隨訪時間不一致、測量誤差或X線片攝片時患者位置不標準有關。Kim等[15]研究發現,CDA術后相鄰節段退變發生率與ACDF相似;本研究兩組Kellgren X線頸椎退變分級結果差異亦無統計學意義。MRI檢查可清晰顯示頸椎間盤內髓核、纖維環,是評價頸椎間盤退變最敏感的指標,但目前尚無統一的MRI評價標準。目前,常用Pfirrmann椎間盤退變分級系統評價鄰近節段椎間盤退變程度,該評價系統最早應用于腰椎退變分級,對于老年患者椎間盤早期退變情況分級效力較差[16]。本研究采用Miyazaki頸椎間盤退變分級系統,該分級系統綜合了髓核信號強度、髓核結構、髓核與纖維環界限及椎間盤高度4個方面。兩組末次隨訪Miyazaki頸椎間盤退變分級結果比較,差異均無統計學意義。Jawahar等[17]及Maldonado等[18]的對比研究結果亦提示,CDA及ACDF術后相鄰節段退變發生率差異均無統計學意義。結合本研究各指標結果提示,與ACDF相比,CDA不能有效減緩相鄰節段椎間盤退變。

手術方式可能不是相鄰節段退變的主要原因,還需考慮其他可能因素。Mummaneni等[19]認為ACDF不是相鄰節段發生退變的主要原因;相鄰節段頸椎間盤退變是隨時間增長的頸椎自然退變過程,可能與手術方式無關[20]。有學者認為,如術前相鄰節段已存在椎間盤退變,且術中未處理,可能導致其退變加速,甚至再次手術[21]。Jawahar等[17]通過研究發現,相鄰節段退變與個體差異相關,存在腰椎間盤退變的患者其發病率尤為明顯。有關手術相鄰節段退變屬于自然退變還是個體差異,或是其他因素造成,仍需進一步探索。

綜上述,CDA和ACDF治療脊髓型及神經根型頸椎病均可取得良好的近中期療效,術后手術相鄰節段退變率無明顯差異。