引用本文: 李澤龍, 黃賓, 劉喜彬, 陳慶洲, 蔡習煒, 鄭永佳. 組合式外固定架并腿固定聯合隱神經營養血管皮瓣修復小腿及足踝部創面. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(10): 1263-1265. doi: 10.7507/1002-1892.20140273 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

由于小腿及足踝部軟組織覆蓋少,損傷后易出現骨、肌腱及神經組織外露,臨床常選擇創面周圍局部皮瓣移位或游離皮瓣移植修復[1-3]。當創面周圍組織以及血管損傷嚴重時,以上兩種皮瓣應用受限,有學者提出可選擇健側小腿隱神經皮瓣修復,但修復術后需交腿固定,存在患者體位不適及關節活動不便的問題[4-5]。為解決這一問題,我們提出將修復術后交腿固定改為并腿固定,并于2009年8月-2013年8月應用組合式外固定架并腿固定聯合健側隱神經營養血管皮瓣橋式移位修復小腿及足踝部創面29例,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男18例,女11例;年齡11~65歲,平均37.6歲。致傷原因:交通事故傷19例,機器傷2例,高處墜落傷3例,重物砸傷5例。其中22例為小腿開放性粉碎性脛骨骨折,本次術前行組合外固定架固定;其余7例小腿軟組織缺損,均為首次手術。傷后至本次手術時間為14~36 d,平均22.3 d。創面部位:足底及足跟部5例,足背部2例,踝部4例,小腿中下段14例,小腿上段4例。創面均伴骨或肌腱組織外露,缺損范圍為5 cm × 3 cm~19 cm × 9 cm。

1.2 手術方法

1.2.1 皮瓣設計及切取

本組選擇逆行皮瓣23例,順行皮瓣6例。于健側小腿設計皮瓣,以內踝前0.5 cm處與股骨內髁后方2.5 cm處連線作為皮瓣軸線,以內踝上5 cm處為逆行皮瓣旋轉點,股骨內髁下方7 cm處為順行皮瓣旋轉點;旋轉點設計成三角瓣。皮瓣按“網球拍”狀設計[6],皮瓣面積約大于創面10%,蒂部保留3 cm寬筋膜以及1.5 cm寬皮膚。切取皮瓣修復創面,橋式蒂筋膜區以大腿中厚皮片游離移植修復,間斷縫合。本組皮瓣切取范圍6 cm × 4 cm~22 cm × 11 cm。供區9例直接拉攏縫合;20例不能直接縫合,取同側大腿外側中厚皮片游離移植修復。

1.2.2 并腿固定

皮瓣切取后,術前已行外固定架固定者在健側避開皮瓣蒂鉆孔擰入2枚固定釘,以1根固定棒連接,并腿并調整雙下肢至最合適體位便于皮瓣橋接;再以2根固定棒橫行將雙側固定棒鎖定。術前未行外固定架固定者,分別在雙下肢鉆孔各擰入2枚固定釘,各以1根固定棒連結固定釘,再以2根固定棒橫行固定。

1.2.3 皮瓣斷蒂

術后3~4周行皮瓣斷蒂,同時拆除并腿固定。對于足底負重區需重建感覺,根據受區皮神經位置,其中3例皮瓣斷蒂時分離皮瓣遠端隱神經與受區淺表皮神經行端側(2例)或端端(1例)吻合[7];2例一期切取皮瓣時即預留5 cm長近端隱神經,皮瓣移位時與受區皮神經吻合。

2 結果

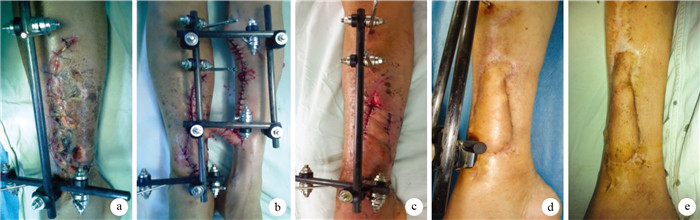

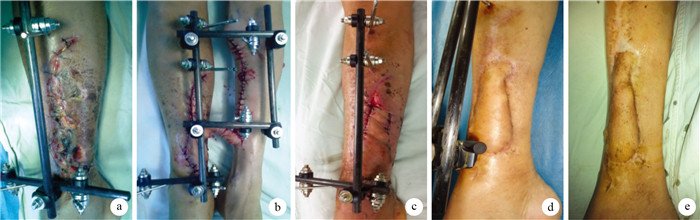

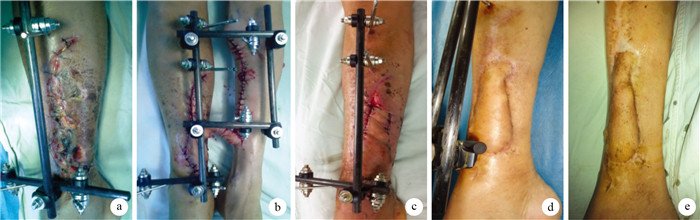

皮瓣斷蒂術后雙膝、踝關節即恢復活動,關節均無僵硬。術后皮瓣均成活,創面Ⅰ期愈合;供區切口均Ⅰ期愈合,植皮成活。患者均獲隨訪,隨訪時間6~18個月,平均13.2個月。皮瓣外觀良好,質地柔軟、彈性佳;足底感覺恢復良好,行走后無破潰。X線片復查示,骨折于術后9~13個月,平均10.2個月達骨性愈合。本組患者于術后12~18個月,平均14.8個月拆除外固定架。見圖 1。

圖1

患者,男,62歲,交通事故傷致右小腿中下段開放性粉碎性脛骨骨折???術前???采用隱神經營養血管皮瓣橋式移位修復并腿固定術后即刻???二次斷蒂術后即刻???術后5個月???術后13個月

Figure1.

A 62-year-old male patient with soft tissue defect and tibial fracture of the right middle and lower leg caused by traffic accident???Before operation???At immediate after repair of soft tissue defects with saphenous neurocutaneous vascular flap and assembly external frisket for fixation in parallel-leg position???At immediate after cutting off the flap pedicle???Five months after operation???Thirteen months after operation

圖1

患者,男,62歲,交通事故傷致右小腿中下段開放性粉碎性脛骨骨折???術前???采用隱神經營養血管皮瓣橋式移位修復并腿固定術后即刻???二次斷蒂術后即刻???術后5個月???術后13個月

Figure1.

A 62-year-old male patient with soft tissue defect and tibial fracture of the right middle and lower leg caused by traffic accident???Before operation???At immediate after repair of soft tissue defects with saphenous neurocutaneous vascular flap and assembly external frisket for fixation in parallel-leg position???At immediate after cutting off the flap pedicle???Five months after operation???Thirteen months after operation

3 討論

3.1 并腿皮瓣的選擇及適應證

小腿及足踝部創面修復首選同側皮神經皮瓣,但要求患肢組織完整;游離皮瓣移植要求患肢血管良好,對術者顯微外科技術要求較高。對于高能量損傷導致的嚴重小腿及足踝部創面,其創周損傷廣泛且嚴重,常伴血管損傷或血管條件不明,難以采用以上皮瓣修復,應用健側皮瓣橋接修復是挽救肢體的最終選擇[4, 8]。于仲嘉等[9]利用健側脛后動脈作為供血來源,采用股前外側皮瓣橋接脛后動脈交腿方法修復此類創面,但手術操作復雜,需犧牲1條動脈。我們認為隱神經營養血管皮瓣更具優勢:①皮瓣距離患側近,蒂部較長,轉移靈活,可修復范圍大,小腿全段及足踝部均可采用;②皮瓣切取面積大,可修復大面積缺損;③皮瓣質地柔軟,厚薄適中,修復后能獲滿意外觀;④手術操作簡便,無需吻合血管,不犧牲主干血管;⑤皮瓣血運豐富,抗感染能力強;⑥皮瓣包含隱神經,可重建受區感覺[10],本組對足底負重區均重建感覺并獲良好療效;⑦供區瘢痕較小,兼顧了供區外觀。

適應證:①患肢軟組織損傷廣泛、血管網破壞,或多次手術造成創緣軟組織纖維化,無符合條件的局部皮瓣供區;②患肢主要血管損傷、無可供吻合的血管或血管條件不明;③術者不具備游離皮瓣技術;④對于足遠端創面采用同側逆行皮神經皮瓣修復術后會遺留自膝下達足遠端的切口瘢痕,影響美觀,因此對外觀有較高要求的患者,可考慮采用并腿對側皮神經皮瓣移位修復;⑤術前已行骨折外固定架固定,對皮瓣顯微外科操作有一定影響。

3.2 并腿固定優勢

既往健側橋式皮瓣修復患側創面后,采用木棒加石膏固定雙下肢或者克氏針貫穿雙跟骨或脛骨固定[11]。石膏透氣性差,固定不牢靠,不利于關節活動,不便于護理觀察,易致壓瘡。克氏針固定后不能再調節,患者體位不佳,固定不確切。外固定支架臨床已廣泛應用,為骨折愈合和功能恢復提供了有利條件[12-13],是GustiloⅢ型開放性骨折的首選治療措施[14]。目前,已有單臂外固定架用于交腿固定制動,其固定牢靠,但交腿固定后肢體交叉體位不適,需長時間臥床,且膝、踝關節不能活動,可能導致關節僵硬。本組采用組合外固定架并腿固定,具有操作簡便,固定牢靠,術后可根據需要再調整位置,允許膝、踝關節屈伸活動,體位更舒適的優點,減輕了患者痛苦。

3.3 注意事項

①嚴格把握適應證,僅適用于同側肢體損傷嚴重無可供選用皮瓣時。②手術選擇于受區創緣血運佳、無壞死組織時實施,以利血運建立,避免斷蒂后皮瓣壞死。③修復負重區時將皮瓣攜帶的隱神經與受區皮神經端側或端端吻合,以恢復感覺功能[7]。④皮瓣蒂部采用開放隧道移位,蒂部分離時注意保護深層血管網,切取時攜帶3~4 cm寬筋膜、1~2 cm寬皮膚;蒂部以中厚皮片植皮修復。⑤常規二次斷蒂時間為術后3~4周,有研究指出斷蒂時間可縮短至12~16 d[15]。我們認為可根據受區創緣條件調整斷蒂時間,如創緣組織新鮮、血運豐富、周圍組織血循環良好、創基血運好且接觸面大者,可適當提前;如損傷嚴重、創緣血運差、創基骨外露面積大、僅依賴創緣建立血運、創緣吻合面小、皮瓣組織量大者,應適當延后斷蒂,并行斷蒂前血運訓練。

由于小腿及足踝部軟組織覆蓋少,損傷后易出現骨、肌腱及神經組織外露,臨床常選擇創面周圍局部皮瓣移位或游離皮瓣移植修復[1-3]。當創面周圍組織以及血管損傷嚴重時,以上兩種皮瓣應用受限,有學者提出可選擇健側小腿隱神經皮瓣修復,但修復術后需交腿固定,存在患者體位不適及關節活動不便的問題[4-5]。為解決這一問題,我們提出將修復術后交腿固定改為并腿固定,并于2009年8月-2013年8月應用組合式外固定架并腿固定聯合健側隱神經營養血管皮瓣橋式移位修復小腿及足踝部創面29例,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男18例,女11例;年齡11~65歲,平均37.6歲。致傷原因:交通事故傷19例,機器傷2例,高處墜落傷3例,重物砸傷5例。其中22例為小腿開放性粉碎性脛骨骨折,本次術前行組合外固定架固定;其余7例小腿軟組織缺損,均為首次手術。傷后至本次手術時間為14~36 d,平均22.3 d。創面部位:足底及足跟部5例,足背部2例,踝部4例,小腿中下段14例,小腿上段4例。創面均伴骨或肌腱組織外露,缺損范圍為5 cm × 3 cm~19 cm × 9 cm。

1.2 手術方法

1.2.1 皮瓣設計及切取

本組選擇逆行皮瓣23例,順行皮瓣6例。于健側小腿設計皮瓣,以內踝前0.5 cm處與股骨內髁后方2.5 cm處連線作為皮瓣軸線,以內踝上5 cm處為逆行皮瓣旋轉點,股骨內髁下方7 cm處為順行皮瓣旋轉點;旋轉點設計成三角瓣。皮瓣按“網球拍”狀設計[6],皮瓣面積約大于創面10%,蒂部保留3 cm寬筋膜以及1.5 cm寬皮膚。切取皮瓣修復創面,橋式蒂筋膜區以大腿中厚皮片游離移植修復,間斷縫合。本組皮瓣切取范圍6 cm × 4 cm~22 cm × 11 cm。供區9例直接拉攏縫合;20例不能直接縫合,取同側大腿外側中厚皮片游離移植修復。

1.2.2 并腿固定

皮瓣切取后,術前已行外固定架固定者在健側避開皮瓣蒂鉆孔擰入2枚固定釘,以1根固定棒連接,并腿并調整雙下肢至最合適體位便于皮瓣橋接;再以2根固定棒橫行將雙側固定棒鎖定。術前未行外固定架固定者,分別在雙下肢鉆孔各擰入2枚固定釘,各以1根固定棒連結固定釘,再以2根固定棒橫行固定。

1.2.3 皮瓣斷蒂

術后3~4周行皮瓣斷蒂,同時拆除并腿固定。對于足底負重區需重建感覺,根據受區皮神經位置,其中3例皮瓣斷蒂時分離皮瓣遠端隱神經與受區淺表皮神經行端側(2例)或端端(1例)吻合[7];2例一期切取皮瓣時即預留5 cm長近端隱神經,皮瓣移位時與受區皮神經吻合。

2 結果

皮瓣斷蒂術后雙膝、踝關節即恢復活動,關節均無僵硬。術后皮瓣均成活,創面Ⅰ期愈合;供區切口均Ⅰ期愈合,植皮成活。患者均獲隨訪,隨訪時間6~18個月,平均13.2個月。皮瓣外觀良好,質地柔軟、彈性佳;足底感覺恢復良好,行走后無破潰。X線片復查示,骨折于術后9~13個月,平均10.2個月達骨性愈合。本組患者于術后12~18個月,平均14.8個月拆除外固定架。見圖 1。

圖1

患者,男,62歲,交通事故傷致右小腿中下段開放性粉碎性脛骨骨折???術前???采用隱神經營養血管皮瓣橋式移位修復并腿固定術后即刻???二次斷蒂術后即刻???術后5個月???術后13個月

Figure1.

A 62-year-old male patient with soft tissue defect and tibial fracture of the right middle and lower leg caused by traffic accident???Before operation???At immediate after repair of soft tissue defects with saphenous neurocutaneous vascular flap and assembly external frisket for fixation in parallel-leg position???At immediate after cutting off the flap pedicle???Five months after operation???Thirteen months after operation

圖1

患者,男,62歲,交通事故傷致右小腿中下段開放性粉碎性脛骨骨折???術前???采用隱神經營養血管皮瓣橋式移位修復并腿固定術后即刻???二次斷蒂術后即刻???術后5個月???術后13個月

Figure1.

A 62-year-old male patient with soft tissue defect and tibial fracture of the right middle and lower leg caused by traffic accident???Before operation???At immediate after repair of soft tissue defects with saphenous neurocutaneous vascular flap and assembly external frisket for fixation in parallel-leg position???At immediate after cutting off the flap pedicle???Five months after operation???Thirteen months after operation

3 討論

3.1 并腿皮瓣的選擇及適應證

小腿及足踝部創面修復首選同側皮神經皮瓣,但要求患肢組織完整;游離皮瓣移植要求患肢血管良好,對術者顯微外科技術要求較高。對于高能量損傷導致的嚴重小腿及足踝部創面,其創周損傷廣泛且嚴重,常伴血管損傷或血管條件不明,難以采用以上皮瓣修復,應用健側皮瓣橋接修復是挽救肢體的最終選擇[4, 8]。于仲嘉等[9]利用健側脛后動脈作為供血來源,采用股前外側皮瓣橋接脛后動脈交腿方法修復此類創面,但手術操作復雜,需犧牲1條動脈。我們認為隱神經營養血管皮瓣更具優勢:①皮瓣距離患側近,蒂部較長,轉移靈活,可修復范圍大,小腿全段及足踝部均可采用;②皮瓣切取面積大,可修復大面積缺損;③皮瓣質地柔軟,厚薄適中,修復后能獲滿意外觀;④手術操作簡便,無需吻合血管,不犧牲主干血管;⑤皮瓣血運豐富,抗感染能力強;⑥皮瓣包含隱神經,可重建受區感覺[10],本組對足底負重區均重建感覺并獲良好療效;⑦供區瘢痕較小,兼顧了供區外觀。

適應證:①患肢軟組織損傷廣泛、血管網破壞,或多次手術造成創緣軟組織纖維化,無符合條件的局部皮瓣供區;②患肢主要血管損傷、無可供吻合的血管或血管條件不明;③術者不具備游離皮瓣技術;④對于足遠端創面采用同側逆行皮神經皮瓣修復術后會遺留自膝下達足遠端的切口瘢痕,影響美觀,因此對外觀有較高要求的患者,可考慮采用并腿對側皮神經皮瓣移位修復;⑤術前已行骨折外固定架固定,對皮瓣顯微外科操作有一定影響。

3.2 并腿固定優勢

既往健側橋式皮瓣修復患側創面后,采用木棒加石膏固定雙下肢或者克氏針貫穿雙跟骨或脛骨固定[11]。石膏透氣性差,固定不牢靠,不利于關節活動,不便于護理觀察,易致壓瘡。克氏針固定后不能再調節,患者體位不佳,固定不確切。外固定支架臨床已廣泛應用,為骨折愈合和功能恢復提供了有利條件[12-13],是GustiloⅢ型開放性骨折的首選治療措施[14]。目前,已有單臂外固定架用于交腿固定制動,其固定牢靠,但交腿固定后肢體交叉體位不適,需長時間臥床,且膝、踝關節不能活動,可能導致關節僵硬。本組采用組合外固定架并腿固定,具有操作簡便,固定牢靠,術后可根據需要再調整位置,允許膝、踝關節屈伸活動,體位更舒適的優點,減輕了患者痛苦。

3.3 注意事項

①嚴格把握適應證,僅適用于同側肢體損傷嚴重無可供選用皮瓣時。②手術選擇于受區創緣血運佳、無壞死組織時實施,以利血運建立,避免斷蒂后皮瓣壞死。③修復負重區時將皮瓣攜帶的隱神經與受區皮神經端側或端端吻合,以恢復感覺功能[7]。④皮瓣蒂部采用開放隧道移位,蒂部分離時注意保護深層血管網,切取時攜帶3~4 cm寬筋膜、1~2 cm寬皮膚;蒂部以中厚皮片植皮修復。⑤常規二次斷蒂時間為術后3~4周,有研究指出斷蒂時間可縮短至12~16 d[15]。我們認為可根據受區創緣條件調整斷蒂時間,如創緣組織新鮮、血運豐富、周圍組織血循環良好、創基血運好且接觸面大者,可適當提前;如損傷嚴重、創緣血運差、創基骨外露面積大、僅依賴創緣建立血運、創緣吻合面小、皮瓣組織量大者,應適當延后斷蒂,并行斷蒂前血運訓練。