引用本文: 佘康, 張憲生, 尹杰, 郭宏杰, 成功, 王維亮. 急性腓動脈缺血綜合征的診斷與治療. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(10): 1273-1277. doi: 10.7507/1002-1892.20140276 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

急性腓動脈缺血綜合征屬于急性下肢缺血,是腓動脈血流突然中斷所致,最主要原因為動脈硬化閉塞癥基礎上的動脈血栓形成。此類患者以“腓動脈供血區蒼白/發紅[1] +腓腸肌劇痛+足下垂”為突出表現,我們將此概括為“腓動脈缺血三聯征”,臨床表現有一定特異性。2009年10月-2012年12月,我們收治3例急性腓動脈缺血綜合征患者,通過影像學檢查確診后積極早期抗凝、溶栓治療,獲得較好臨床效果。報告如下。

1 病例資料

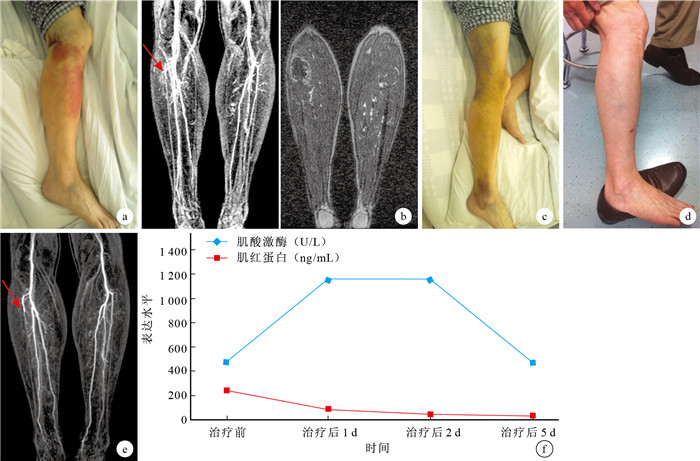

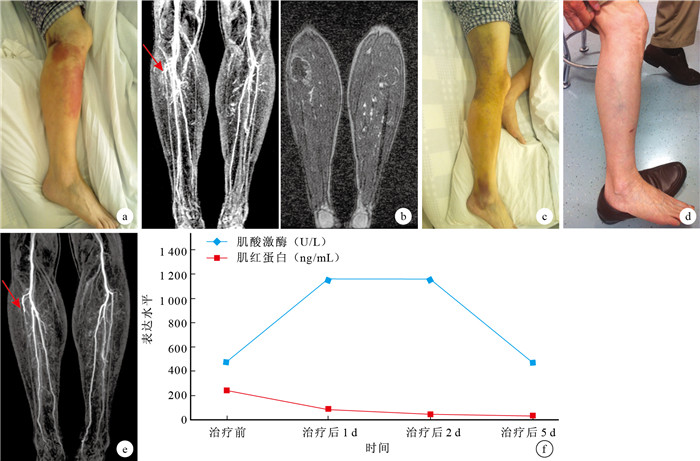

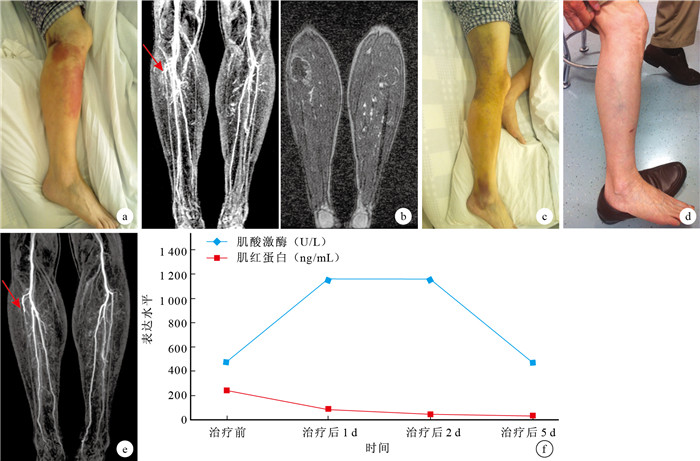

例1 ?患者,男,71歲。因“突發右腿紅腫疼痛10 h”于2012年11月20日就診。患者10 h前無明顯誘因出現右下肢腘窩下腫脹、疼痛,以小腿后外側為著,伴局部發紅,右足下垂,皮溫無明顯變化;疼痛、紅腫逐漸加重。無明確動脈粥樣硬化及急性下肢動脈栓塞危險因素。入院后檢查:右下肢腫脹,非可凹性,腓腸肌后方為著;右下肢小腿外側可見紅色瘀斑,面積約20 cm × 5 cm;皮溫無明顯降低,紅腫處壓痛明顯,Homans征陽性;右下肢乏力,右足下垂、不能跖屈;雙側股動脈、腘動脈、足背動脈、脛后動脈搏動良好。生化檢查:肌紅蛋白最高升至241.5 ng/ mL,肌酸激酶最高升至1 157 U/L。行下肢磁共振血管造影(magnetic resonance angiography,MRA)示:右下肢腓動脈近端狹窄,腓腸肌局部壞死。予以重組組織型纖溶酶原激活劑(recombinant tissue plasminogen activator,RT-PA)靜脈溶栓、低分子肝素序貫華法林抗凝、擴張血管、改善循環治療。溶栓治療6 d后患者下肢腫脹、疼痛、乏力癥狀明顯好轉,生化檢查提示肌紅蛋白下降至28.4 ng/mL,肌酸激酶下降至469 U/L。治療13 d后癥狀逐漸消失,可自主下地活動,好轉出院。出院時遺留部分腓腸肌局部輕壓痛及瘀斑,考慮為局部壞死肌肉尚未完全吸收導致。1年后隨訪癥狀無復發,右下肢皮膚顏色、感覺、運動恢復正常。MRA示腓動脈狹窄減輕,部分再通,但遠端仍有部分閉塞。見圖 1。

圖1

例1???治療前腓動脈血管區域紅腫合并足下垂???治療前下肢MRA示腓動脈起始端(箭頭)狹窄及腓腸肌部分肌肉壞死???治療后7 d原皮膚發紅區域顏色明顯恢復???治療后1年下肢皮膚顏色、感覺、運動恢復正常???治療后1年下肢MRA示腓動脈狹窄減輕,部分再通(箭頭),但遠端仍有部分閉塞治療前后肌酸激酶和肌紅蛋白變化

Figure1.

Case 1???Redness and swelling in the angiosome of peroneal artery with acute drop foot before treatment???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed proximal peroneal artery stenosis (arrow) and partial necrosis of the gastrocnemius muscle???After 7 days of treatment, the original skin redness of area disappeared???The appearance and function at 1 year after treatment: normal color, sensory, and motor of lower limb???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed reduced peroneal artery stenosis degree, part recanalization of the artery (arrow), and partial obstructions at distal end of peroneal artery at 1 year after treatment The changes of creatine kinase and myoglobin before and after treatments

圖1

例1???治療前腓動脈血管區域紅腫合并足下垂???治療前下肢MRA示腓動脈起始端(箭頭)狹窄及腓腸肌部分肌肉壞死???治療后7 d原皮膚發紅區域顏色明顯恢復???治療后1年下肢皮膚顏色、感覺、運動恢復正常???治療后1年下肢MRA示腓動脈狹窄減輕,部分再通(箭頭),但遠端仍有部分閉塞治療前后肌酸激酶和肌紅蛋白變化

Figure1.

Case 1???Redness and swelling in the angiosome of peroneal artery with acute drop foot before treatment???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed proximal peroneal artery stenosis (arrow) and partial necrosis of the gastrocnemius muscle???After 7 days of treatment, the original skin redness of area disappeared???The appearance and function at 1 year after treatment: normal color, sensory, and motor of lower limb???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed reduced peroneal artery stenosis degree, part recanalization of the artery (arrow), and partial obstructions at distal end of peroneal artery at 1 year after treatment The changes of creatine kinase and myoglobin before and after treatments

例2 ?患者,女,57歲。因“左下肢疼痛伴發熱10 h”于2012年12月5日就診。患者10 h前無明顯誘因出現左小腿外下方一過性刺痛后,迅速進展至持續性針刺樣疼痛,不能下地活動,伴左下肢皮溫降低、左膝伸直及左足下垂、不能跖屈;體溫一過性升高,最高38℃,自服退熱藥后緩解。患有高脂血癥,無明確急性下肢動脈栓塞危險因素。入院后檢查:左下肢皮溫稍降低,左下肢局限性壓痛,腓腸肌外下側為著,Homans征陽性;左下肢無力,左足為著;雙下肢無腫脹、瘀斑等;雙側股動脈、腘動脈、足背動脈、脛后動脈搏動良好。凝血檢查:D-二聚體升高至2.0 mg/L,纖維蛋白原降解產物升高至211 mg/L。行下肢MRA示:左下肢腓動脈近端輕度狹窄。予以RT-PA靜脈溶栓、低分子肝素序貫華法林抗凝、擴張血管、改善循環治療。溶栓治療7 d后凝血檢查提示D-二聚體及纖維蛋白原降解產物恢復正常。治療9 d后癥狀逐漸消失,可自主下地活動,好轉出院;隨訪1年癥狀無復發。

例3 ?患者,男,68歲。因“右下肢疼痛腫脹2 d”于2009年10月10日就診。患者2 d前無明顯誘因出現右小腿疼痛,腓腸肌下方為著,伴無力、皮溫降低,癥狀逐漸加重,不能自主行走。患者有高血壓、高脂血癥、糖尿病,無明確急性下肢動脈栓塞危險因素。入院后檢查:右下肢皮溫稍降低,腓腸肌外下方局限性壓痛,Homans征陽性;右足下垂、不能跖屈;雙側股動脈、腘動脈、足背動脈、脛后動脈搏動良好。凝血檢查:D-二聚體升高至1.6 mg/L,纖維蛋白原降解產物升高至46 mg/L。行下肢MRA示:雙下肢血管多發狹窄,雙側脛前、脛后動脈及腓動脈近端狹窄,右腓動脈為著,右髂外動脈、股動脈狹窄。入院后予以尿激酶靜脈溶栓、低分子肝素序貫華法林抗凝、擴張血管、改善循環治療。溶栓治療7 d后凝血檢查提示D-二聚體、纖維蛋白原降解產物恢復正常。治療9 d后癥狀逐漸消失,可自主下地活動,好轉出院;隨訪1年癥狀無復發。

2 討論

急性腓動脈缺血綜合征屬于急性下肢動脈缺血,在籠統分類上,急性下肢動脈缺血與急性動脈創傷、急性動脈夾層等非動脈粥樣硬化引起的動脈缺血統稱為急性下肢缺血性疾病。國內外單獨論述腓動脈缺血的相關文獻罕見,大部分合并于腘動脈、脛后動脈等其他急性下肢動脈缺血中一并論述[2-3]。但由于腓動脈本身的解剖和功能特點,發生腓動脈急性血栓形成引起血流動力學改變時,其缺血癥狀表現比一般急性血栓形成更重,更有特異性,但又不等同于急性下肢動脈栓塞表現;此類患者起病急,局部癥狀重,需要盡早治療。因此,單獨提出急性腓動脈缺血綜合征并討論其診斷及治療有重要臨床意義。

2.1 腓動脈的解剖

腓動脈是下肢脛后動脈的分支,大部分起源于脛后動脈上部(也稱脛腓干),經脛骨后肌的淺面斜向下外,沿腓骨內側、長屈肌深面下行,下降至外踝上方淺出,繞過外踝下方,移行為外踝后動脈,包括分布于外踝的腓動脈前支及分布于跟骨的腓動脈足底支2個終末支,并參與外踝網的構成。吳永沐等[4]解剖研究發現,絕大部分(90%)腓動脈起自脛后動脈,少數來源于脛前動脈(1%)、腘動脈(1%)或直接代替脛后動脈(8%)。但腓動脈存在不少變異種類,這些變異對于血管區域的重新劃分及腓動脈皮瓣移植等手術有重要影響[5-7]。

2.2 腓動脈的血管區域

我們提出急性腓動脈缺血綜合征的重要理論依據是“血管區域”的概念。血管區域最早由Taylor等準確定義,1987年他們通過向尸體及離體組織注入有色物質,結合解剖、影像學等方法,研究出人體表皮及表皮下組織的血供來自于三維立體的血管網,特定皮膚區域及皮下組織對應受到特定血管的支配(源血管),即為血管區域概念的起源。1998年Taylor等[1]進一步對下肢血供進行解剖研究,并將受到腘動脈、脛前動脈、脛后動脈以及腓動脈血供的組織及其受支配的血管對應標記,發現皮膚、骨、大多數肌肉組織由不止1支源血管供應,但小腿前部及足背皮瓣由單一動脈供應。此項研究對下肢缺血病變對應血管的靶向重建有重大啟示,從而深化了血管區域概念在下肢重癥缺血治療上應用的觀點。此后Attinger等[8-9]和Alexandrescu等[10]通過對足部血管區域的研究,提出術前應根據血管形態、血流峰速等指標評估缺血血管區域源血管,再通過不同手段改善源血管血運。很多研究明確表明[11-13],根據血管區域進行血管重建,術后的潰瘍愈合率、保肢率、旁路或支架通暢率等均高于非針對血管區域行血管重建。

根據Taylor等[1]的研究,在小腿,腓動脈主要供應小腿后部肌群及對應皮膚(主要為腓腸肌外下方至外踝肌肉)、脛腓韌帶等;在足踝部,腓動脈2條主要分支供應踝關節外側及足跟外側[8-10],腓動脈前支供應踝部上方前外側,足底支供應足跟外側面。需要強調的是,腓總神經往往由腓動脈1支或少數幾支分支供血,缺乏側支循環,這樣的血管分布造成了腓總神經對缺血和創傷耐受性較差[14-15]。

2.3 急性腓動脈缺血綜合征的診斷及依據

我們將急性腓動脈缺血綜合征患者典型癥狀體征概括為“腓動脈缺血三聯征”——腓動脈供血區蒼白/發紅+腓腸肌劇痛+足下垂。依據患者典型的皮膚顏色改變位置及局部壓痛范圍結合血管區域即可判斷阻塞動脈為腓動脈;動脈病變位置和程度則通過MRA證實。因MRA已被證實在下肢血管病變診斷準確率方面與數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)無顯著差異[16-17],相比CT血管造影(computed tomography angiography,CTA)或DSA無放射損害,同時還可對周圍肌肉組織的病變范圍有較好判斷,由于急性腓動脈缺血綜合征患者的腓腸肌疼痛、腫脹較為突出,肌肉病變程度及范圍也是重點評價部分,故我們對本組3例患者均采用MRA作為檢查手段。

急性腓動脈缺血三聯征的癥狀特點較一般急性動脈缺血特異性更強。其原因在于急性腓動脈缺血患者往往存在慢性下肢動脈硬化閉塞癥的病變基礎,但無靜息痛、缺血性潰瘍等嚴重下肢缺血表現,膝下動脈狹窄較輕,缺乏側支循環,同時由于腓動脈本身管徑較細,側支較少,如果發生急性血栓形成,血流動力學改變較大。另一方面,腓總神經一般由腓動脈獨立供血,無脛后動脈等其他動脈分支共同供血,趾的背伸和跖屈也由穿過脛前腔隙的腓神經支配,這導致急性腓動脈缺血時很快出現神經麻痹癥狀,致足下垂。因此急性腓動脈缺血綜合征的癥狀表現較其他動脈血栓形成重。綜上,急性腓動脈缺血綜合征的診斷要點如下:①突然出現或突然加重的癥狀;②往往無已知的心源性栓子來源;③缺乏如間歇性跛行或其他慢性閉塞性動脈疾病的臨床表現;④典型的腓動脈缺血三聯征;⑤查體患肢Homans征陽性(肌肉缺血缺氧導致);⑥同側肢體脛后動脈及足背動脈搏動存在或超聲多普勒顯示血流壓力正常,雙側對比基本相同。

2.4 急性腓動脈缺血綜合征的鑒別診斷

2.4.1 急性下肢動脈栓塞

通常有房顫、嚴重的擴張性心肌病、左心室室壁瘤等疾病產生心源性栓子,起病急,進展快,5P征(疼痛、癱瘓、感覺麻木、無脈、肢體蒼白)典型,肢體壞疽等嚴重缺血表現多。查體:患側堵塞動脈下游,動脈搏動消失,對側動脈搏動正常。實驗室檢查可發現D-二聚體、纖維蛋白原降解產物升高。嚴重時可出現生化指標肌酸激酶、肌紅蛋白、肝酶升高,電解質紊亂等。CTA或動脈造影檢查提示管壁相對光滑,栓子近端膨大,動脈堵塞呈“齊頭”表現,側支循環較少。

2.4.2 急性下肢深靜脈血栓形成

起病相對較急,有時可發現臥床制動、高凝狀態、惡性腫瘤等誘因,肢體腫脹進行性加重,疼痛,肢體極度腫脹時可出現肢體壞疽等動脈嚴重缺血表現。查體:可見脛前可凹性水腫,有壓痛,Homans征陽性(靜脈回流不暢、肢體腫脹導致)。實驗室檢查可發現D-二聚體、纖維蛋白原降解產物升高。下肢血管B超等影像學檢查可發現下肢深靜脈內存在低回聲條索狀物、無法壓迫、血流速減低等征象。

2.4.3 下肢假性動脈瘤

起病急,往往由醫源性因素引起,如血管介入操作引起血管壁損傷導致假性動脈瘤,或存在感染性心內膜炎等疾病繼發細菌性動脈瘤,發生于腓動脈時可出現腓腸肌局部壓痛、腫脹[18-20]。細菌性動脈瘤引起時行實驗室檢查可發現血象升高,血培養陽性。檢查可發現下肢局部腫脹,皮溫可能升高,腫物可觸及搏動。動脈造影等影像學檢查可發現動脈局限性膨大、搏動等征象。

2.5 急性腓動脈缺血綜合征的治療策略

本組對3例急性腓動脈缺血綜合征患者均采用靜脈溶栓聯合全身抗凝為主的治療方案,治療后均好轉。溶栓藥物我們應用尿激酶、RT-PA等外周靜脈溶栓;全身抗凝藥物應用低分子肝素皮下注射序貫華法林口服;調整患者華法林劑量,控制國際標準化比值維持在2~2.5。治療后患者療效較好。

治療策略選擇上,肢體缺血嚴重程度達國際心血管外科協會肢體缺血分類為Ⅱb類的病變,一般需緊急行血管再通手術[21],例如急診手術取栓,再聯合溶栓治療和球囊擴張或旁路轉流術;如果失敗,肢體已出現組織壞死征象,則需施以截肢術。但由于急性腓動脈缺血綜合征的特點,我們采用以靜脈溶栓為主的治療策略。原因是:①該3例患者均未發現心源性栓子可能,診斷為急性動脈血栓形成,而非動脈栓塞;前者急診溶栓效果好,后者手術治療效果好。②3例患者住院時起病時間分別為10 h、10 h和進行性加重2 d,處于急性動脈血栓形成的溶栓時間窗內,無溶栓禁忌證,可行溶栓治療。③該3例患者經急診溶栓治療,癥狀改善明顯,無加重趨勢,無需進一步在溶栓基礎上行血管重建治療。④患者經過影像學檢查示病變血管為單一腓動脈病變。而由于膝下動脈易受多種外界刺激導致動脈痙攣,遠端組織有效血液灌注量會進一步降低,加重組織缺血;故盲目進行以腓動脈為目標血管的膝下血管搭橋手術創傷大,還可能破壞即將形成的側支循環,血管極易發生痙攣和機械性損傷動脈內膜。一旦手術操作引起炎性刺激導致的動脈痙攣和血栓形成,癥狀可能進一步加重,后果是災難性的[22]。⑤利用Fogarty導管由股動脈或腘動脈入路順行取栓或進行血管腔內治療,即使在DSA引導下,導管也往往誤入脛后動脈不能進入腓動脈,反復操作可能損傷膝關節周圍動脈網,甚至造成動脈壁穿破形成假性動脈瘤。因此我們也未采取導管取栓方法進行治療。⑥對于溶栓方式我們選擇全身靜脈溶栓而非置管溶栓,因既往經驗表明,膝下動脈尤其是腓動脈置管溶栓效果較差,故一般僅行球囊擴張術;另外,全身靜脈溶栓的放射傷害和操作創傷較小。

雖然本組3例患者均通過靜脈溶栓治療后好轉,但需注意的是,急性腓動脈缺血綜合征只是急性下肢動脈缺血的一個特殊類別,可能進一步演變至脛腓干、腘動脈等上級動脈急性缺血。因此治療中應用抗凝治療阻止血栓蔓延也是一個重要方面。同時,應密切監測患者癥狀體征變化,如果患者血栓形成時間較長或初次溶栓效果不佳,癥狀加重,表明病變阻塞范圍可能已蔓延至脛腓干以上水平,或患者有房顫等明確心源性栓子來源,需行手術或腔內治療,手術入路可選擇腘動脈順行取栓。總之,急性腓動脈缺血綜合征由于起病急、變化快,應根據患者全身情況和血栓形成時間等因素,采取對患者利益最大化的治療方法,初次治療后必須嚴密觀察患肢血供變化,然后決定下一步治療措施。

急性腓動脈缺血綜合征屬于急性下肢缺血,是腓動脈血流突然中斷所致,最主要原因為動脈硬化閉塞癥基礎上的動脈血栓形成。此類患者以“腓動脈供血區蒼白/發紅[1] +腓腸肌劇痛+足下垂”為突出表現,我們將此概括為“腓動脈缺血三聯征”,臨床表現有一定特異性。2009年10月-2012年12月,我們收治3例急性腓動脈缺血綜合征患者,通過影像學檢查確診后積極早期抗凝、溶栓治療,獲得較好臨床效果。報告如下。

1 病例資料

例1 ?患者,男,71歲。因“突發右腿紅腫疼痛10 h”于2012年11月20日就診。患者10 h前無明顯誘因出現右下肢腘窩下腫脹、疼痛,以小腿后外側為著,伴局部發紅,右足下垂,皮溫無明顯變化;疼痛、紅腫逐漸加重。無明確動脈粥樣硬化及急性下肢動脈栓塞危險因素。入院后檢查:右下肢腫脹,非可凹性,腓腸肌后方為著;右下肢小腿外側可見紅色瘀斑,面積約20 cm × 5 cm;皮溫無明顯降低,紅腫處壓痛明顯,Homans征陽性;右下肢乏力,右足下垂、不能跖屈;雙側股動脈、腘動脈、足背動脈、脛后動脈搏動良好。生化檢查:肌紅蛋白最高升至241.5 ng/ mL,肌酸激酶最高升至1 157 U/L。行下肢磁共振血管造影(magnetic resonance angiography,MRA)示:右下肢腓動脈近端狹窄,腓腸肌局部壞死。予以重組組織型纖溶酶原激活劑(recombinant tissue plasminogen activator,RT-PA)靜脈溶栓、低分子肝素序貫華法林抗凝、擴張血管、改善循環治療。溶栓治療6 d后患者下肢腫脹、疼痛、乏力癥狀明顯好轉,生化檢查提示肌紅蛋白下降至28.4 ng/mL,肌酸激酶下降至469 U/L。治療13 d后癥狀逐漸消失,可自主下地活動,好轉出院。出院時遺留部分腓腸肌局部輕壓痛及瘀斑,考慮為局部壞死肌肉尚未完全吸收導致。1年后隨訪癥狀無復發,右下肢皮膚顏色、感覺、運動恢復正常。MRA示腓動脈狹窄減輕,部分再通,但遠端仍有部分閉塞。見圖 1。

圖1

例1???治療前腓動脈血管區域紅腫合并足下垂???治療前下肢MRA示腓動脈起始端(箭頭)狹窄及腓腸肌部分肌肉壞死???治療后7 d原皮膚發紅區域顏色明顯恢復???治療后1年下肢皮膚顏色、感覺、運動恢復正常???治療后1年下肢MRA示腓動脈狹窄減輕,部分再通(箭頭),但遠端仍有部分閉塞治療前后肌酸激酶和肌紅蛋白變化

Figure1.

Case 1???Redness and swelling in the angiosome of peroneal artery with acute drop foot before treatment???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed proximal peroneal artery stenosis (arrow) and partial necrosis of the gastrocnemius muscle???After 7 days of treatment, the original skin redness of area disappeared???The appearance and function at 1 year after treatment: normal color, sensory, and motor of lower limb???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed reduced peroneal artery stenosis degree, part recanalization of the artery (arrow), and partial obstructions at distal end of peroneal artery at 1 year after treatment The changes of creatine kinase and myoglobin before and after treatments

圖1

例1???治療前腓動脈血管區域紅腫合并足下垂???治療前下肢MRA示腓動脈起始端(箭頭)狹窄及腓腸肌部分肌肉壞死???治療后7 d原皮膚發紅區域顏色明顯恢復???治療后1年下肢皮膚顏色、感覺、運動恢復正常???治療后1年下肢MRA示腓動脈狹窄減輕,部分再通(箭頭),但遠端仍有部分閉塞治療前后肌酸激酶和肌紅蛋白變化

Figure1.

Case 1???Redness and swelling in the angiosome of peroneal artery with acute drop foot before treatment???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed proximal peroneal artery stenosis (arrow) and partial necrosis of the gastrocnemius muscle???After 7 days of treatment, the original skin redness of area disappeared???The appearance and function at 1 year after treatment: normal color, sensory, and motor of lower limb???Magnetic resonance angiography of the lower limb showed reduced peroneal artery stenosis degree, part recanalization of the artery (arrow), and partial obstructions at distal end of peroneal artery at 1 year after treatment The changes of creatine kinase and myoglobin before and after treatments

例2 ?患者,女,57歲。因“左下肢疼痛伴發熱10 h”于2012年12月5日就診。患者10 h前無明顯誘因出現左小腿外下方一過性刺痛后,迅速進展至持續性針刺樣疼痛,不能下地活動,伴左下肢皮溫降低、左膝伸直及左足下垂、不能跖屈;體溫一過性升高,最高38℃,自服退熱藥后緩解。患有高脂血癥,無明確急性下肢動脈栓塞危險因素。入院后檢查:左下肢皮溫稍降低,左下肢局限性壓痛,腓腸肌外下側為著,Homans征陽性;左下肢無力,左足為著;雙下肢無腫脹、瘀斑等;雙側股動脈、腘動脈、足背動脈、脛后動脈搏動良好。凝血檢查:D-二聚體升高至2.0 mg/L,纖維蛋白原降解產物升高至211 mg/L。行下肢MRA示:左下肢腓動脈近端輕度狹窄。予以RT-PA靜脈溶栓、低分子肝素序貫華法林抗凝、擴張血管、改善循環治療。溶栓治療7 d后凝血檢查提示D-二聚體及纖維蛋白原降解產物恢復正常。治療9 d后癥狀逐漸消失,可自主下地活動,好轉出院;隨訪1年癥狀無復發。

例3 ?患者,男,68歲。因“右下肢疼痛腫脹2 d”于2009年10月10日就診。患者2 d前無明顯誘因出現右小腿疼痛,腓腸肌下方為著,伴無力、皮溫降低,癥狀逐漸加重,不能自主行走。患者有高血壓、高脂血癥、糖尿病,無明確急性下肢動脈栓塞危險因素。入院后檢查:右下肢皮溫稍降低,腓腸肌外下方局限性壓痛,Homans征陽性;右足下垂、不能跖屈;雙側股動脈、腘動脈、足背動脈、脛后動脈搏動良好。凝血檢查:D-二聚體升高至1.6 mg/L,纖維蛋白原降解產物升高至46 mg/L。行下肢MRA示:雙下肢血管多發狹窄,雙側脛前、脛后動脈及腓動脈近端狹窄,右腓動脈為著,右髂外動脈、股動脈狹窄。入院后予以尿激酶靜脈溶栓、低分子肝素序貫華法林抗凝、擴張血管、改善循環治療。溶栓治療7 d后凝血檢查提示D-二聚體、纖維蛋白原降解產物恢復正常。治療9 d后癥狀逐漸消失,可自主下地活動,好轉出院;隨訪1年癥狀無復發。

2 討論

急性腓動脈缺血綜合征屬于急性下肢動脈缺血,在籠統分類上,急性下肢動脈缺血與急性動脈創傷、急性動脈夾層等非動脈粥樣硬化引起的動脈缺血統稱為急性下肢缺血性疾病。國內外單獨論述腓動脈缺血的相關文獻罕見,大部分合并于腘動脈、脛后動脈等其他急性下肢動脈缺血中一并論述[2-3]。但由于腓動脈本身的解剖和功能特點,發生腓動脈急性血栓形成引起血流動力學改變時,其缺血癥狀表現比一般急性血栓形成更重,更有特異性,但又不等同于急性下肢動脈栓塞表現;此類患者起病急,局部癥狀重,需要盡早治療。因此,單獨提出急性腓動脈缺血綜合征并討論其診斷及治療有重要臨床意義。

2.1 腓動脈的解剖

腓動脈是下肢脛后動脈的分支,大部分起源于脛后動脈上部(也稱脛腓干),經脛骨后肌的淺面斜向下外,沿腓骨內側、長屈肌深面下行,下降至外踝上方淺出,繞過外踝下方,移行為外踝后動脈,包括分布于外踝的腓動脈前支及分布于跟骨的腓動脈足底支2個終末支,并參與外踝網的構成。吳永沐等[4]解剖研究發現,絕大部分(90%)腓動脈起自脛后動脈,少數來源于脛前動脈(1%)、腘動脈(1%)或直接代替脛后動脈(8%)。但腓動脈存在不少變異種類,這些變異對于血管區域的重新劃分及腓動脈皮瓣移植等手術有重要影響[5-7]。

2.2 腓動脈的血管區域

我們提出急性腓動脈缺血綜合征的重要理論依據是“血管區域”的概念。血管區域最早由Taylor等準確定義,1987年他們通過向尸體及離體組織注入有色物質,結合解剖、影像學等方法,研究出人體表皮及表皮下組織的血供來自于三維立體的血管網,特定皮膚區域及皮下組織對應受到特定血管的支配(源血管),即為血管區域概念的起源。1998年Taylor等[1]進一步對下肢血供進行解剖研究,并將受到腘動脈、脛前動脈、脛后動脈以及腓動脈血供的組織及其受支配的血管對應標記,發現皮膚、骨、大多數肌肉組織由不止1支源血管供應,但小腿前部及足背皮瓣由單一動脈供應。此項研究對下肢缺血病變對應血管的靶向重建有重大啟示,從而深化了血管區域概念在下肢重癥缺血治療上應用的觀點。此后Attinger等[8-9]和Alexandrescu等[10]通過對足部血管區域的研究,提出術前應根據血管形態、血流峰速等指標評估缺血血管區域源血管,再通過不同手段改善源血管血運。很多研究明確表明[11-13],根據血管區域進行血管重建,術后的潰瘍愈合率、保肢率、旁路或支架通暢率等均高于非針對血管區域行血管重建。

根據Taylor等[1]的研究,在小腿,腓動脈主要供應小腿后部肌群及對應皮膚(主要為腓腸肌外下方至外踝肌肉)、脛腓韌帶等;在足踝部,腓動脈2條主要分支供應踝關節外側及足跟外側[8-10],腓動脈前支供應踝部上方前外側,足底支供應足跟外側面。需要強調的是,腓總神經往往由腓動脈1支或少數幾支分支供血,缺乏側支循環,這樣的血管分布造成了腓總神經對缺血和創傷耐受性較差[14-15]。

2.3 急性腓動脈缺血綜合征的診斷及依據

我們將急性腓動脈缺血綜合征患者典型癥狀體征概括為“腓動脈缺血三聯征”——腓動脈供血區蒼白/發紅+腓腸肌劇痛+足下垂。依據患者典型的皮膚顏色改變位置及局部壓痛范圍結合血管區域即可判斷阻塞動脈為腓動脈;動脈病變位置和程度則通過MRA證實。因MRA已被證實在下肢血管病變診斷準確率方面與數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)無顯著差異[16-17],相比CT血管造影(computed tomography angiography,CTA)或DSA無放射損害,同時還可對周圍肌肉組織的病變范圍有較好判斷,由于急性腓動脈缺血綜合征患者的腓腸肌疼痛、腫脹較為突出,肌肉病變程度及范圍也是重點評價部分,故我們對本組3例患者均采用MRA作為檢查手段。

急性腓動脈缺血三聯征的癥狀特點較一般急性動脈缺血特異性更強。其原因在于急性腓動脈缺血患者往往存在慢性下肢動脈硬化閉塞癥的病變基礎,但無靜息痛、缺血性潰瘍等嚴重下肢缺血表現,膝下動脈狹窄較輕,缺乏側支循環,同時由于腓動脈本身管徑較細,側支較少,如果發生急性血栓形成,血流動力學改變較大。另一方面,腓總神經一般由腓動脈獨立供血,無脛后動脈等其他動脈分支共同供血,趾的背伸和跖屈也由穿過脛前腔隙的腓神經支配,這導致急性腓動脈缺血時很快出現神經麻痹癥狀,致足下垂。因此急性腓動脈缺血綜合征的癥狀表現較其他動脈血栓形成重。綜上,急性腓動脈缺血綜合征的診斷要點如下:①突然出現或突然加重的癥狀;②往往無已知的心源性栓子來源;③缺乏如間歇性跛行或其他慢性閉塞性動脈疾病的臨床表現;④典型的腓動脈缺血三聯征;⑤查體患肢Homans征陽性(肌肉缺血缺氧導致);⑥同側肢體脛后動脈及足背動脈搏動存在或超聲多普勒顯示血流壓力正常,雙側對比基本相同。

2.4 急性腓動脈缺血綜合征的鑒別診斷

2.4.1 急性下肢動脈栓塞

通常有房顫、嚴重的擴張性心肌病、左心室室壁瘤等疾病產生心源性栓子,起病急,進展快,5P征(疼痛、癱瘓、感覺麻木、無脈、肢體蒼白)典型,肢體壞疽等嚴重缺血表現多。查體:患側堵塞動脈下游,動脈搏動消失,對側動脈搏動正常。實驗室檢查可發現D-二聚體、纖維蛋白原降解產物升高。嚴重時可出現生化指標肌酸激酶、肌紅蛋白、肝酶升高,電解質紊亂等。CTA或動脈造影檢查提示管壁相對光滑,栓子近端膨大,動脈堵塞呈“齊頭”表現,側支循環較少。

2.4.2 急性下肢深靜脈血栓形成

起病相對較急,有時可發現臥床制動、高凝狀態、惡性腫瘤等誘因,肢體腫脹進行性加重,疼痛,肢體極度腫脹時可出現肢體壞疽等動脈嚴重缺血表現。查體:可見脛前可凹性水腫,有壓痛,Homans征陽性(靜脈回流不暢、肢體腫脹導致)。實驗室檢查可發現D-二聚體、纖維蛋白原降解產物升高。下肢血管B超等影像學檢查可發現下肢深靜脈內存在低回聲條索狀物、無法壓迫、血流速減低等征象。

2.4.3 下肢假性動脈瘤

起病急,往往由醫源性因素引起,如血管介入操作引起血管壁損傷導致假性動脈瘤,或存在感染性心內膜炎等疾病繼發細菌性動脈瘤,發生于腓動脈時可出現腓腸肌局部壓痛、腫脹[18-20]。細菌性動脈瘤引起時行實驗室檢查可發現血象升高,血培養陽性。檢查可發現下肢局部腫脹,皮溫可能升高,腫物可觸及搏動。動脈造影等影像學檢查可發現動脈局限性膨大、搏動等征象。

2.5 急性腓動脈缺血綜合征的治療策略

本組對3例急性腓動脈缺血綜合征患者均采用靜脈溶栓聯合全身抗凝為主的治療方案,治療后均好轉。溶栓藥物我們應用尿激酶、RT-PA等外周靜脈溶栓;全身抗凝藥物應用低分子肝素皮下注射序貫華法林口服;調整患者華法林劑量,控制國際標準化比值維持在2~2.5。治療后患者療效較好。

治療策略選擇上,肢體缺血嚴重程度達國際心血管外科協會肢體缺血分類為Ⅱb類的病變,一般需緊急行血管再通手術[21],例如急診手術取栓,再聯合溶栓治療和球囊擴張或旁路轉流術;如果失敗,肢體已出現組織壞死征象,則需施以截肢術。但由于急性腓動脈缺血綜合征的特點,我們采用以靜脈溶栓為主的治療策略。原因是:①該3例患者均未發現心源性栓子可能,診斷為急性動脈血栓形成,而非動脈栓塞;前者急診溶栓效果好,后者手術治療效果好。②3例患者住院時起病時間分別為10 h、10 h和進行性加重2 d,處于急性動脈血栓形成的溶栓時間窗內,無溶栓禁忌證,可行溶栓治療。③該3例患者經急診溶栓治療,癥狀改善明顯,無加重趨勢,無需進一步在溶栓基礎上行血管重建治療。④患者經過影像學檢查示病變血管為單一腓動脈病變。而由于膝下動脈易受多種外界刺激導致動脈痙攣,遠端組織有效血液灌注量會進一步降低,加重組織缺血;故盲目進行以腓動脈為目標血管的膝下血管搭橋手術創傷大,還可能破壞即將形成的側支循環,血管極易發生痙攣和機械性損傷動脈內膜。一旦手術操作引起炎性刺激導致的動脈痙攣和血栓形成,癥狀可能進一步加重,后果是災難性的[22]。⑤利用Fogarty導管由股動脈或腘動脈入路順行取栓或進行血管腔內治療,即使在DSA引導下,導管也往往誤入脛后動脈不能進入腓動脈,反復操作可能損傷膝關節周圍動脈網,甚至造成動脈壁穿破形成假性動脈瘤。因此我們也未采取導管取栓方法進行治療。⑥對于溶栓方式我們選擇全身靜脈溶栓而非置管溶栓,因既往經驗表明,膝下動脈尤其是腓動脈置管溶栓效果較差,故一般僅行球囊擴張術;另外,全身靜脈溶栓的放射傷害和操作創傷較小。

雖然本組3例患者均通過靜脈溶栓治療后好轉,但需注意的是,急性腓動脈缺血綜合征只是急性下肢動脈缺血的一個特殊類別,可能進一步演變至脛腓干、腘動脈等上級動脈急性缺血。因此治療中應用抗凝治療阻止血栓蔓延也是一個重要方面。同時,應密切監測患者癥狀體征變化,如果患者血栓形成時間較長或初次溶栓效果不佳,癥狀加重,表明病變阻塞范圍可能已蔓延至脛腓干以上水平,或患者有房顫等明確心源性栓子來源,需行手術或腔內治療,手術入路可選擇腘動脈順行取栓。總之,急性腓動脈缺血綜合征由于起病急、變化快,應根據患者全身情況和血栓形成時間等因素,采取對患者利益最大化的治療方法,初次治療后必須嚴密觀察患肢血供變化,然后決定下一步治療措施。