引用本文: 高武長, 王英振. 小切口非對端縫合器修復急性閉合性跟腱斷裂的近期療效. 中國修復重建外科雜志, 2015, 29(5): 563-566. doi: 10.7507/1002-1892.20150122 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

急性閉合性跟腱斷裂是臨床常見損傷,手術治療主要分為廣泛切開及經皮微創兩大類。近年來隨著微創理念的發展成熟,相關手術方式報道較多,但以跟腱斷端直接修復為主[1-3],小切口非對端縫合技術罕見報道。我們參照在德國進修期間的學習技術,設計了小切口非對端縫合器(國內實用新型專利ZL 2014 2 0092557.8)。經淄博市第七人民醫院/淄博市骨科醫院倫理委員會批準,于2011年9月-2013年9月臨床應用該微創非對端縫合器治療22例急性閉合性跟腱斷裂,取得良好療效。報告如下。

1 小切口非對端縫合器設計

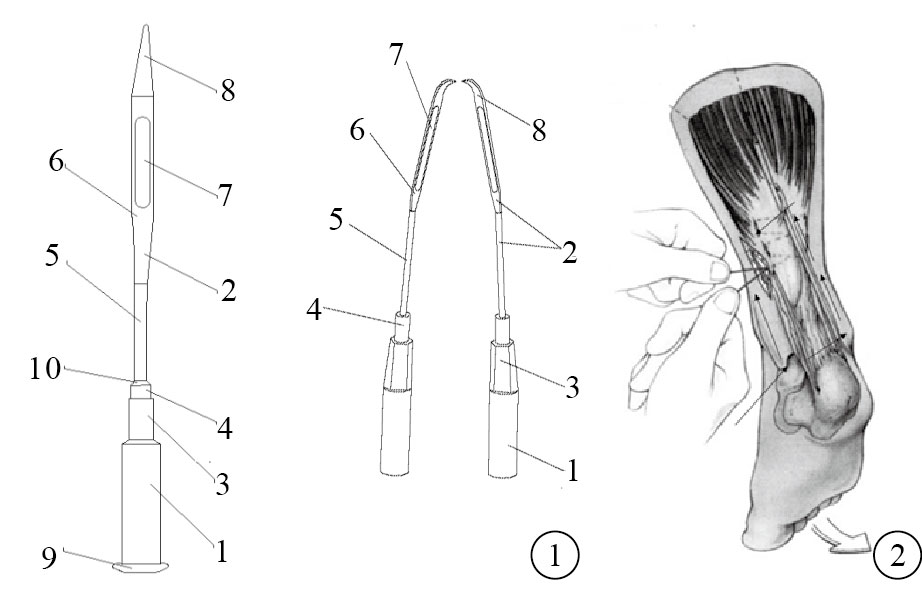

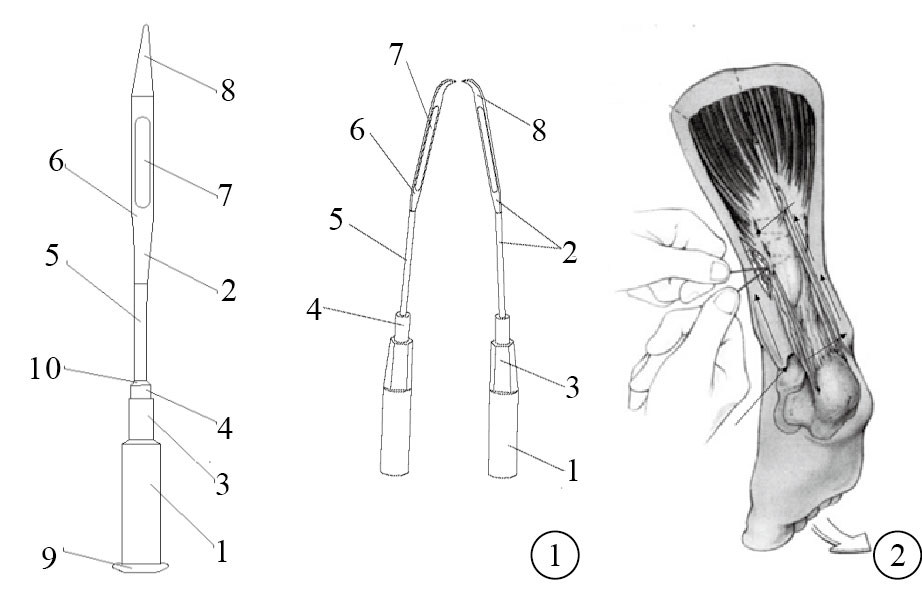

小切口非對端縫合器分為把手部、連接部和縫合定位部。縫合器連接部有自然弧度,根據弧度大小分為內、外側縫合器,內側縫合器連接部弧度小,外側縫合器弧度大;連接部弧度不同以適應跟腱內外側弧度。縫合定位部由鉤尖、槽孔兩部分組成。鉤尖位于縫合器最遠端,通過鉤尖頂觸跟骨結節及跟腱前后緣進行體表定位;同時,鉤尖尖端翹起,插入時可避免損傷腱周組織。鉤尖近端即槽孔,槽孔有2 個導引槽孔,內、外側縫合器的導引槽孔相對,以利于手術縫線由一側穿入、對側穿出。六棱柱位于把手部遠端,六棱柱中一棱與引導槽孔正對,術中直視六棱柱,適當控制即可使遠端引導槽孔相對,便于閉合定位。

正常跟腱厚度約為6 mm,純腱性部分長度約50 mm[4],急性跟腱斷裂好發于跟骨結節上2~6 cm范圍內[5]。小切口非斷端縫合器設計槽孔寬4 mm、長60 mm,以利于準確定位穿刺跟腱,減少損傷腓腸神經可能。見圖 1、2。

圖1

小切口非對端縫合器設計示意 1:把手 2、4、5、6:連接部 3:六棱柱 7: 槽孔 8:鉤尖? ?圖 2 手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of non-end-to-end suturing system 1: Handle 2,4,5,6: Connecting rod 3: Hexagonal prism 7: Slot 8: Hook ? ? Fig. 2 Schematic diagram of operation

圖1

小切口非對端縫合器設計示意 1:把手 2、4、5、6:連接部 3:六棱柱 7: 槽孔 8:鉤尖? ?圖 2 手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of non-end-to-end suturing system 1: Handle 2,4,5,6: Connecting rod 3: Hexagonal prism 7: Slot 8: Hook ? ? Fig. 2 Schematic diagram of operation

2 臨床資料

2.1 患者選擇標準

納入標準:① 傷前有劇烈運動史且初次斷裂者;② 患側跟腱既往無損傷史,屬于閉合損傷;③ 術前均接受彩色超聲檢查,確定肌肉肌腱移行部位以定位切口;④ MRI顯示跟腱遠側斷端距跟骨結節距離在20~80 mm范圍內;⑤ 傷后7 d內手術;⑥ 無跟腱局部激素注射和氟喹諾酮類藥物使用史; ⑦ 患者無精神疾病史;⑧ 患者術前均簽署手術和使用器械知情同意書。排除標準:① 合并足、踝部骨折;② 神經肌肉系統病變;③ 合并手術禁忌證。

2011年9月-2013年9月,共22例急性跟腱斷裂患者符合選擇標準納入研究。

2.2 一般資料

本組男16例,女6例;年齡22~55歲,平均32.6歲。左側12例,右側10例。致傷原因:運動傷16例,局部暴力致傷4例,高處墜落傷2例。均為閉合損傷。主要臨床癥狀為跟腱部疼痛,跖屈無力。檢查:跟腱斷裂處可觸及凹陷,Thompson試驗陽性。彩色超聲檢查及MRI證實跟腱完全斷裂,跟腱遠側斷端距跟骨結節距離25~70 mm,平均45 mm。受傷至手術時間0.5~7.0 d,平均4.2 d。

2.3 手術方法

術前30 min常規靜脈滴注頭孢呋辛,預防感染。患者取俯臥位,蛛網膜下腔阻滯麻醉后,股部中上段扎止血帶,兩側踝關節垂于床邊,使踝關節處于自然跖屈位。根據術前彩色超聲定位跟腱起點并標記。于跟腱起點內側作一長約4 cm的縱形直切口,切開皮膚、皮下組織及深筋膜;自切口內深筋膜下沿跟腱內外側緣分別插入內、外側縫合器,縫合器遠端鉤尖抵于跟骨結節,夾持跟腱,以六棱柱為參考旋轉把手,使縫合器2個導引槽孔相對;以2枚帶直針1號愛惜康不可吸收縫合線于導引槽孔自外向內穿入跟腱;術中利用縫合器向近端牽拉直針,見踝關節跖屈有力,確定針體位于跟腱內;去掉直針,將線引至切口處后,踝關節跖屈超過健側10°,2股縫線分別打結,結頭位于近側肌肉肌腱移行處。縫合時避免拉線過緊,影響血供。再次行Thompson試驗(腓腸肌擠壓試驗),足跖屈功能好。沖洗切口,皮下置引流條。見圖 2。

2.4 術后處理

術后以小腿石膏托固定踝關節跖屈20°位。術后2周允許踝關節背伸,4周后開始小腿肌肉收縮鍛煉;6周后拆除石膏,帶支具完全負重活動;8周后拆除支具完全負重活動,但僅限于平地行走;3個月后可進行慢跑;6個月后恢復正常活動。

2.5 結果

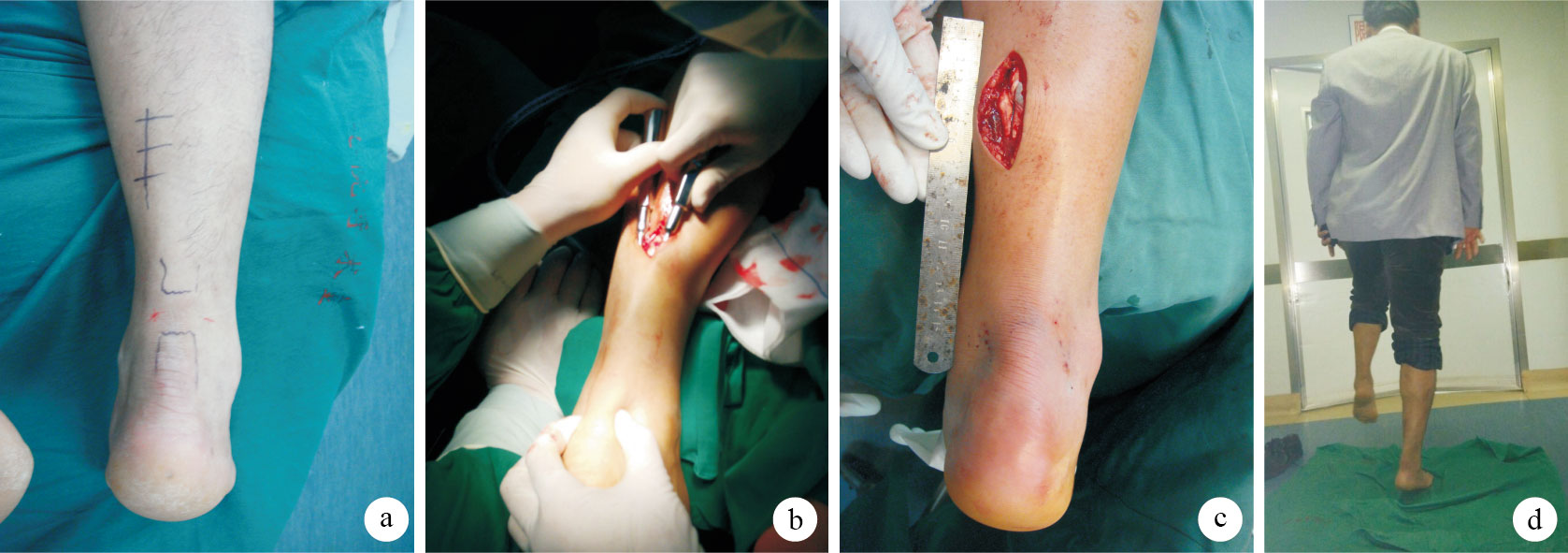

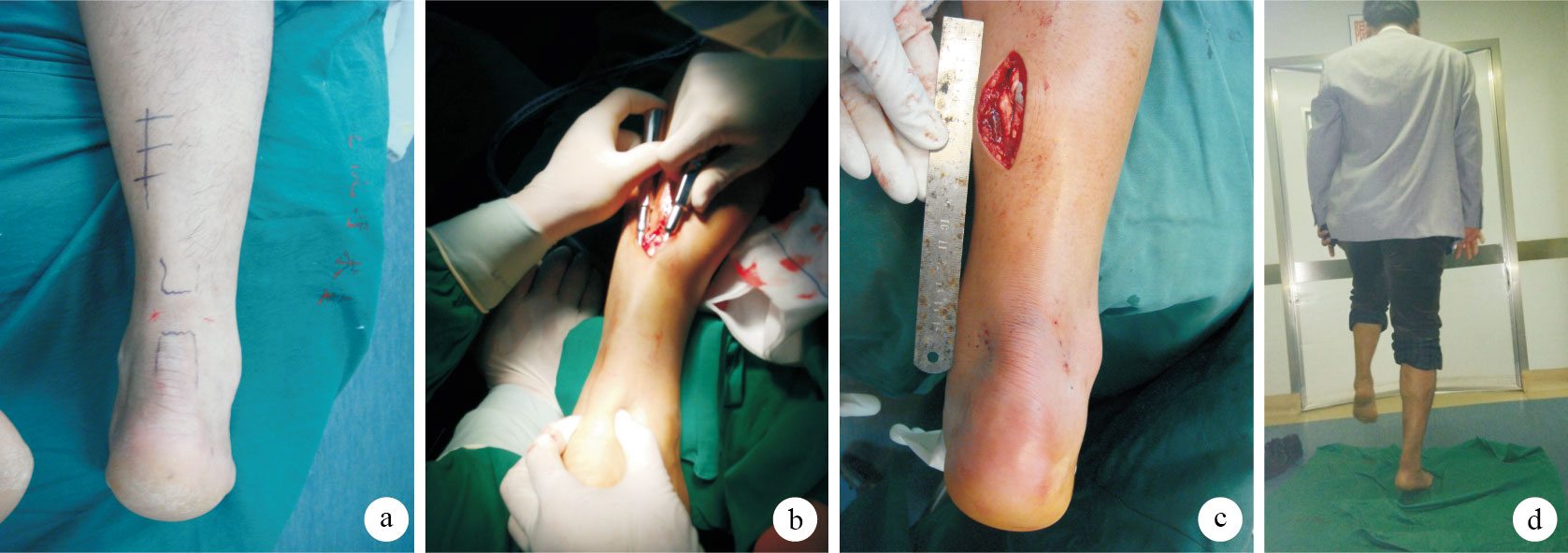

本組手術時間20~30 min,平均25.2 min。術后切口均Ⅰ期愈合,未出現腓腸神經損傷、切口感染、皮膚壞死等并發癥。本組22例均獲隨訪,隨訪時間8~14個月,平均11個月。術后8個月,按Arner-Lindholm療效評定標準[6-7]評價療效,本組獲優19例,良3例。隨訪期間均無跟腱再次斷裂發生。見圖 3。

圖3

患者,男,48歲,右側閉合性跟腱斷裂術中標記切口術中插入縫合器夾持跟腱收緊縫線,打結于跟腱起始部術后10個月提踵功能

Figure3.

A 48-year-old male patient with closed Achilles tendon rupture on the right side The incision marked during operation Suturing system inserted for holding the ruptured tendon The knotted suture at the proximal side of the tendon Heel raising at 10 months after operation

圖3

患者,男,48歲,右側閉合性跟腱斷裂術中標記切口術中插入縫合器夾持跟腱收緊縫線,打結于跟腱起始部術后10個月提踵功能

Figure3.

A 48-year-old male patient with closed Achilles tendon rupture on the right side The incision marked during operation Suturing system inserted for holding the ruptured tendon The knotted suture at the proximal side of the tendon Heel raising at 10 months after operation

3 討論

3.1 非對端縫合修復跟腱斷裂的理論依據

修復斷裂跟腱的理想術式是經有限軟組織開放,避免過多地切除組織和干擾局部血供,聯合特殊器械使跟腱斷端準確對合,獲得即時、較牢固的穩定,允許早期功能康復,同時最大程度避免神經損傷和切口愈合。目前開放手術和經皮微創兩種術式均為斷端直接修復,各有利弊。有學者提出將跟腱腱性部分作為整體進行非對端修復,也能滿足跟腱修復要求,取得滿意療效。Ma等[8]通過將A型肉毒素注射至腓腸肌內,減低肌肉活動力,使斷端對合,最終達到修復跟腱目的。有學者[9-10]采用微創腱皮縫合修復斷裂跟腱,在不破壞腱周組織及血運情況下,修復跟腱的剛度、延展性、應變及吸收能量方面也能滿足斷端穩定以及術后早期功能康復的要求。法國TenoligTM器械是用于非對端縫合修復的器械,其通過于跟腱斷裂處遠、近端的脛側、腓側健康組織內經皮插入帶線針,收緊縫線固定于跟腱斷端遠、近端體表,從而達到跟腱斷端對合的目的。由于該器械術中為經皮盲穿,縫線在跟腱組織內位置控制不良,同時容易合并皮膚壓瘡[11]。針對該問題,Lacoste等[12]采用術中彩色超聲監視下TenoligTM修復跟腱,提高了縫合可靠性,有效避免了腓腸神經損傷。Metz等[13]將跟骨及跟腱腱性部分作為一個整體進行非對端修復,也取得了良好療效。

3.2 腱周組織重要性

跟腱周圍無腱鞘,僅有疏松網狀組織,稱作腱周組織,連接肌腱及周圍筋膜,其中含有血管以供給營養,跟腱背側有7~8層潤滑層,每層間有獨自營養血管,層與層之間有血管通行,踝關節活動時層與層之間存在相對活動。跟腱愈合過程中,腱周組織修復起著關鍵橋接作用。跟腱修復是在斷端表面相連后,再依靠腱內外組織的增生、充填,由外向內向心性修復。故跟腱修復手術時腱周組織的緊密對合及腱周組織的保護極為重要[14]。本組采用微創非對端縫合器在腱周組織外進行縫合修復,不破壞腱周組織,降低了術后跟腱粘連發生率,亦未破壞跟腱的主要血供來源腱系膜,不干擾跟腱愈合,無腱周組織粘連問題;此外,腱周組織內滑液不外溢,不影響切口愈合。本組術后切口均Ⅰ期愈合。

3.3 跟腱微創縫合器的優點

傳統跟腱微創手術均為對端縫合,需要打開腱周組織,且無法完整閉合,對跟腱血運再次破壞。非對端縫合將整個跟腱腱性部分作為一體進行可靠固定,不顯露跟腱斷端,基本不破壞跟腱血運和腱周組織,跟腱馬尾狀殘端未作修剪,保留了肌腱膠原數量,有利于愈合[15];切口位于血供豐富區,斷端內縫線少,無異物反應,減少了感染幾率;手術時間短,本組手術時間平均僅25.2 min,比開放手術時間縮短一半以上[16]。與TenoligTM縫合相比,小切口非對端縫合器為自行設計,價格較低,減小了患者經濟負擔。與將跟骨及跟腱腱性部分作為一個整體進行的非對端修復相比,術中無需制備跟骨骨性通道,手術時間縮短,術后滲血減少。本組采用的縫合器可反復使用,操作簡便,只需帶線直針即可完成縫合修復。本組患者術后均進行早期功能康復,功能恢復滿意。

綜上述,使用小切口非對端縫合器能有效修復急性閉合性跟腱斷裂,并允許患者早期功能康復,可獲得滿意療效。此外,該器械操作簡便,能重復使用,是一種簡便、有效的治療手段。

急性閉合性跟腱斷裂是臨床常見損傷,手術治療主要分為廣泛切開及經皮微創兩大類。近年來隨著微創理念的發展成熟,相關手術方式報道較多,但以跟腱斷端直接修復為主[1-3],小切口非對端縫合技術罕見報道。我們參照在德國進修期間的學習技術,設計了小切口非對端縫合器(國內實用新型專利ZL 2014 2 0092557.8)。經淄博市第七人民醫院/淄博市骨科醫院倫理委員會批準,于2011年9月-2013年9月臨床應用該微創非對端縫合器治療22例急性閉合性跟腱斷裂,取得良好療效。報告如下。

1 小切口非對端縫合器設計

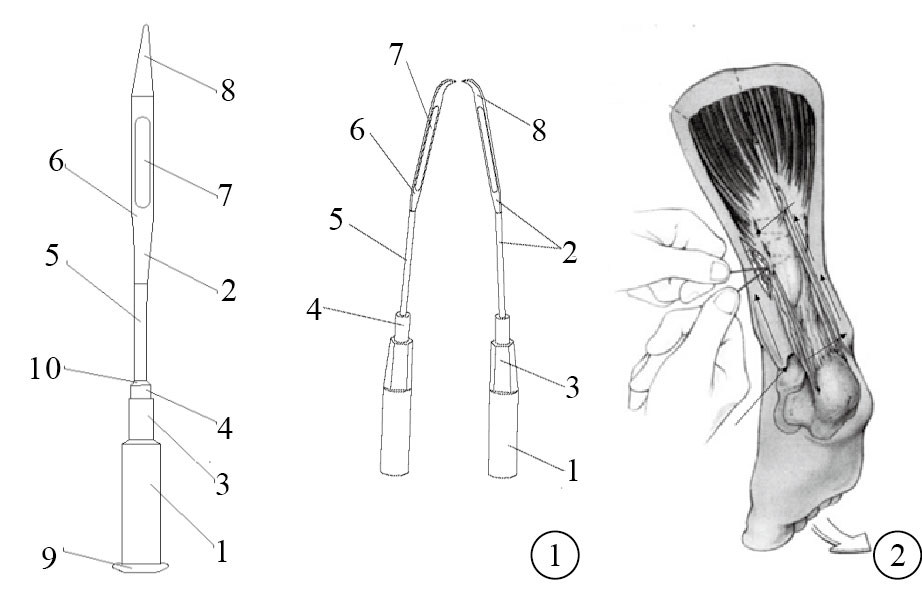

小切口非對端縫合器分為把手部、連接部和縫合定位部。縫合器連接部有自然弧度,根據弧度大小分為內、外側縫合器,內側縫合器連接部弧度小,外側縫合器弧度大;連接部弧度不同以適應跟腱內外側弧度。縫合定位部由鉤尖、槽孔兩部分組成。鉤尖位于縫合器最遠端,通過鉤尖頂觸跟骨結節及跟腱前后緣進行體表定位;同時,鉤尖尖端翹起,插入時可避免損傷腱周組織。鉤尖近端即槽孔,槽孔有2 個導引槽孔,內、外側縫合器的導引槽孔相對,以利于手術縫線由一側穿入、對側穿出。六棱柱位于把手部遠端,六棱柱中一棱與引導槽孔正對,術中直視六棱柱,適當控制即可使遠端引導槽孔相對,便于閉合定位。

正常跟腱厚度約為6 mm,純腱性部分長度約50 mm[4],急性跟腱斷裂好發于跟骨結節上2~6 cm范圍內[5]。小切口非斷端縫合器設計槽孔寬4 mm、長60 mm,以利于準確定位穿刺跟腱,減少損傷腓腸神經可能。見圖 1、2。

圖1

小切口非對端縫合器設計示意 1:把手 2、4、5、6:連接部 3:六棱柱 7: 槽孔 8:鉤尖? ?圖 2 手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of non-end-to-end suturing system 1: Handle 2,4,5,6: Connecting rod 3: Hexagonal prism 7: Slot 8: Hook ? ? Fig. 2 Schematic diagram of operation

圖1

小切口非對端縫合器設計示意 1:把手 2、4、5、6:連接部 3:六棱柱 7: 槽孔 8:鉤尖? ?圖 2 手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of non-end-to-end suturing system 1: Handle 2,4,5,6: Connecting rod 3: Hexagonal prism 7: Slot 8: Hook ? ? Fig. 2 Schematic diagram of operation

2 臨床資料

2.1 患者選擇標準

納入標準:① 傷前有劇烈運動史且初次斷裂者;② 患側跟腱既往無損傷史,屬于閉合損傷;③ 術前均接受彩色超聲檢查,確定肌肉肌腱移行部位以定位切口;④ MRI顯示跟腱遠側斷端距跟骨結節距離在20~80 mm范圍內;⑤ 傷后7 d內手術;⑥ 無跟腱局部激素注射和氟喹諾酮類藥物使用史; ⑦ 患者無精神疾病史;⑧ 患者術前均簽署手術和使用器械知情同意書。排除標準:① 合并足、踝部骨折;② 神經肌肉系統病變;③ 合并手術禁忌證。

2011年9月-2013年9月,共22例急性跟腱斷裂患者符合選擇標準納入研究。

2.2 一般資料

本組男16例,女6例;年齡22~55歲,平均32.6歲。左側12例,右側10例。致傷原因:運動傷16例,局部暴力致傷4例,高處墜落傷2例。均為閉合損傷。主要臨床癥狀為跟腱部疼痛,跖屈無力。檢查:跟腱斷裂處可觸及凹陷,Thompson試驗陽性。彩色超聲檢查及MRI證實跟腱完全斷裂,跟腱遠側斷端距跟骨結節距離25~70 mm,平均45 mm。受傷至手術時間0.5~7.0 d,平均4.2 d。

2.3 手術方法

術前30 min常規靜脈滴注頭孢呋辛,預防感染。患者取俯臥位,蛛網膜下腔阻滯麻醉后,股部中上段扎止血帶,兩側踝關節垂于床邊,使踝關節處于自然跖屈位。根據術前彩色超聲定位跟腱起點并標記。于跟腱起點內側作一長約4 cm的縱形直切口,切開皮膚、皮下組織及深筋膜;自切口內深筋膜下沿跟腱內外側緣分別插入內、外側縫合器,縫合器遠端鉤尖抵于跟骨結節,夾持跟腱,以六棱柱為參考旋轉把手,使縫合器2個導引槽孔相對;以2枚帶直針1號愛惜康不可吸收縫合線于導引槽孔自外向內穿入跟腱;術中利用縫合器向近端牽拉直針,見踝關節跖屈有力,確定針體位于跟腱內;去掉直針,將線引至切口處后,踝關節跖屈超過健側10°,2股縫線分別打結,結頭位于近側肌肉肌腱移行處。縫合時避免拉線過緊,影響血供。再次行Thompson試驗(腓腸肌擠壓試驗),足跖屈功能好。沖洗切口,皮下置引流條。見圖 2。

2.4 術后處理

術后以小腿石膏托固定踝關節跖屈20°位。術后2周允許踝關節背伸,4周后開始小腿肌肉收縮鍛煉;6周后拆除石膏,帶支具完全負重活動;8周后拆除支具完全負重活動,但僅限于平地行走;3個月后可進行慢跑;6個月后恢復正常活動。

2.5 結果

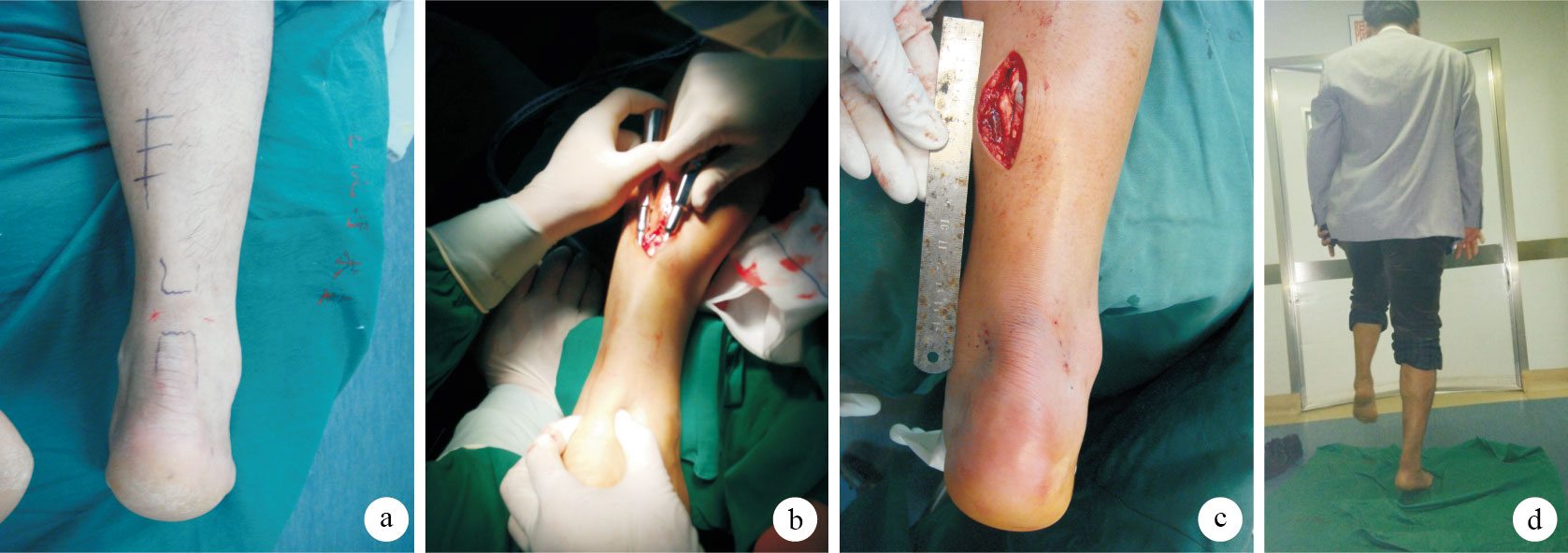

本組手術時間20~30 min,平均25.2 min。術后切口均Ⅰ期愈合,未出現腓腸神經損傷、切口感染、皮膚壞死等并發癥。本組22例均獲隨訪,隨訪時間8~14個月,平均11個月。術后8個月,按Arner-Lindholm療效評定標準[6-7]評價療效,本組獲優19例,良3例。隨訪期間均無跟腱再次斷裂發生。見圖 3。

圖3

患者,男,48歲,右側閉合性跟腱斷裂術中標記切口術中插入縫合器夾持跟腱收緊縫線,打結于跟腱起始部術后10個月提踵功能

Figure3.

A 48-year-old male patient with closed Achilles tendon rupture on the right side The incision marked during operation Suturing system inserted for holding the ruptured tendon The knotted suture at the proximal side of the tendon Heel raising at 10 months after operation

圖3

患者,男,48歲,右側閉合性跟腱斷裂術中標記切口術中插入縫合器夾持跟腱收緊縫線,打結于跟腱起始部術后10個月提踵功能

Figure3.

A 48-year-old male patient with closed Achilles tendon rupture on the right side The incision marked during operation Suturing system inserted for holding the ruptured tendon The knotted suture at the proximal side of the tendon Heel raising at 10 months after operation

3 討論

3.1 非對端縫合修復跟腱斷裂的理論依據

修復斷裂跟腱的理想術式是經有限軟組織開放,避免過多地切除組織和干擾局部血供,聯合特殊器械使跟腱斷端準確對合,獲得即時、較牢固的穩定,允許早期功能康復,同時最大程度避免神經損傷和切口愈合。目前開放手術和經皮微創兩種術式均為斷端直接修復,各有利弊。有學者提出將跟腱腱性部分作為整體進行非對端修復,也能滿足跟腱修復要求,取得滿意療效。Ma等[8]通過將A型肉毒素注射至腓腸肌內,減低肌肉活動力,使斷端對合,最終達到修復跟腱目的。有學者[9-10]采用微創腱皮縫合修復斷裂跟腱,在不破壞腱周組織及血運情況下,修復跟腱的剛度、延展性、應變及吸收能量方面也能滿足斷端穩定以及術后早期功能康復的要求。法國TenoligTM器械是用于非對端縫合修復的器械,其通過于跟腱斷裂處遠、近端的脛側、腓側健康組織內經皮插入帶線針,收緊縫線固定于跟腱斷端遠、近端體表,從而達到跟腱斷端對合的目的。由于該器械術中為經皮盲穿,縫線在跟腱組織內位置控制不良,同時容易合并皮膚壓瘡[11]。針對該問題,Lacoste等[12]采用術中彩色超聲監視下TenoligTM修復跟腱,提高了縫合可靠性,有效避免了腓腸神經損傷。Metz等[13]將跟骨及跟腱腱性部分作為一個整體進行非對端修復,也取得了良好療效。

3.2 腱周組織重要性

跟腱周圍無腱鞘,僅有疏松網狀組織,稱作腱周組織,連接肌腱及周圍筋膜,其中含有血管以供給營養,跟腱背側有7~8層潤滑層,每層間有獨自營養血管,層與層之間有血管通行,踝關節活動時層與層之間存在相對活動。跟腱愈合過程中,腱周組織修復起著關鍵橋接作用。跟腱修復是在斷端表面相連后,再依靠腱內外組織的增生、充填,由外向內向心性修復。故跟腱修復手術時腱周組織的緊密對合及腱周組織的保護極為重要[14]。本組采用微創非對端縫合器在腱周組織外進行縫合修復,不破壞腱周組織,降低了術后跟腱粘連發生率,亦未破壞跟腱的主要血供來源腱系膜,不干擾跟腱愈合,無腱周組織粘連問題;此外,腱周組織內滑液不外溢,不影響切口愈合。本組術后切口均Ⅰ期愈合。

3.3 跟腱微創縫合器的優點

傳統跟腱微創手術均為對端縫合,需要打開腱周組織,且無法完整閉合,對跟腱血運再次破壞。非對端縫合將整個跟腱腱性部分作為一體進行可靠固定,不顯露跟腱斷端,基本不破壞跟腱血運和腱周組織,跟腱馬尾狀殘端未作修剪,保留了肌腱膠原數量,有利于愈合[15];切口位于血供豐富區,斷端內縫線少,無異物反應,減少了感染幾率;手術時間短,本組手術時間平均僅25.2 min,比開放手術時間縮短一半以上[16]。與TenoligTM縫合相比,小切口非對端縫合器為自行設計,價格較低,減小了患者經濟負擔。與將跟骨及跟腱腱性部分作為一個整體進行的非對端修復相比,術中無需制備跟骨骨性通道,手術時間縮短,術后滲血減少。本組采用的縫合器可反復使用,操作簡便,只需帶線直針即可完成縫合修復。本組患者術后均進行早期功能康復,功能恢復滿意。

綜上述,使用小切口非對端縫合器能有效修復急性閉合性跟腱斷裂,并允許患者早期功能康復,可獲得滿意療效。此外,該器械操作簡便,能重復使用,是一種簡便、有效的治療手段。