引用本文: 陳穎, 王小燕, 趙光強, 雷玉潔, 葉聯華, 黃秋博, 段萬石, 黃云超. 聚氯乙烯材料表面白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜結構觀察. 中國修復重建外科雜志, 2015, 29(5): 609-614. doi: 10.7507/1002-1892.20150131 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

病原菌生物膜是病原微生物在植入人體的生物材料表面黏附繁殖、分化并分泌胞外多聚基質形成的膜樣物,是造成生物材料植入感染反復發生、難以控制的根本原因[1]。近年來由于抗生素濫用、癌癥化療和器官移植等新技術的應用,有免疫系統缺陷的人群數量逐漸增加[2]。此類人群除易受到細菌感染外,常合并以白色念珠菌為主的真菌感染[3-4]。研究提示,在27%~57%的白色念珠菌生物膜感染中可檢出金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、糞腸球菌等細菌[5-7]。植入人體內的生物材料表面一旦形成混合生物膜,即便長期、聯和使用抗生素與抗真菌藥物,仍無法達到較好效果,其死亡率為單一病原微生物感染的2倍,對于免疫功能低下的患者甚至可達到80%,臨床治療極為困難[5, 8]。

目前對單一病原菌生物膜的研究較多,對于兩種或多種病原微生物形成的混合生物膜結構、膜內菌種分布、菌種之間相互作用及其可能致病機制方面的研究較少。為此,本研究以聚氯乙烯(polyvinyl chloride,PVC)膜為載體,建立白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜體外模型,觀察生物材料表面混合生物膜的形成與微觀結構,為生物材料植入所致混合病原菌感染的防治研究提供實驗模型。

1 材料與方法

1.1 實驗菌種及主要試劑、儀器

表皮葡萄球菌標準株ATCC35984(RP62A)、白色念珠菌標準株ATCC10231,均購自中國科學院微生物研究所。PVC膜(廣東東莞科威醫療器械有限公司),用打孔器將PVC膜制成直徑0.5 cm的圓片,甲醛熏蒸24 h滅菌備用。Live/Dead@ BacLightTM Bacterial Viability Kit 7017(Invitrogen公司,美國);聚丙烯24孔細胞培養板(Corning公司,美國);MH瓊脂平板、沙保羅瓊脂平板(鄭州圖安生物工程股份有限公司);胰蛋白胨大豆肉湯(tryptic soy broth,TSB)培養基(杭州微生物試劑有限公司)。EYOLS10掃描電鏡(Carl Zeiss公司,德國);FV1000激光共聚焦顯微鏡、FV1000-ASW2.1軟件(Olympus公司,日本)。

1.2 實驗方法

1.2.1 細菌懸液制備

將表皮葡萄球菌接種于MH瓊脂平板,白色念珠菌接種于沙保羅瓊脂平板,36℃恒溫培養箱培養24 h。挑取單個菌落,分別接種至5 mL TSB培養基中,將試管放入恒溫振蕩器中,于36℃、180 r/min培養12~16 h,采用平板菌落計數法,用TSB培養基調整2種細菌懸液濃度為1×106 CFU/ mL,即配即用。

1.2.2 生物膜制備

實驗分為兩組,取聚丙烯24孔細胞培養板,實驗組每孔依次加入TSB培養基1 600 μL、PVC膜、表皮葡萄球菌懸液與白色念珠菌懸液各200 μL(接種初始菌液量約為1×105 CFU),共計42孔;對照組每孔依次加入TSB培養基2 000 μL與PVC膜,共計12孔。于37℃恒溫箱內培養,2、6、12、24、48、72 h時取PVC膜,實驗組各時間點分別取出7片,其中5片用于激光共聚焦顯微鏡觀測,另2片用于掃描電鏡觀察;對照組分別取2 片,各1片用于掃描電鏡及激光共聚焦顯微鏡觀測。

1.3 觀測指標

1.3.1 激光共聚焦顯微鏡觀測并三維圖像重建

按照Live/Dead? BaclightTM Bacterial Viability Kit 7017說明書,配制活/死細菌熒光染色劑。將PVC膜用生理鹽水沖洗3次,加入活/死細菌熒光染色劑,于常溫下避光染色20 min。激光共聚焦顯微鏡觀察條件為氬激光(514 nm/488 nm),鏡下觀察細菌菌落數并對生物膜厚度進行逐層掃描測量。實驗組各PVC 膜隨機取1個視野(×100倍),計數單位視野細菌菌落數;每個視野(×200倍)隨機取1個菌落由內向外,按照層厚1 μm、分辨率1 024進行逐層掃描,測量生物膜厚度。計算培養48 h時生物膜各層活菌百分比:對獲取的斷層圖像由內向外進行編號1、2、3……N,測量N×20%(生物膜內層)、N×50%(生物膜中間層)、N×80%(生物膜外層)處活菌綠色熒光與死菌紅色熒光所占面積,按以下公式計算活菌百分比:活菌面積 /(活菌面積+死菌面積)×100%。

將獲取的實驗組各時間點混合生物膜連續斷層熒光圖像,以內層向外層方向為Z軸,使用FV1000-ASW2.1軟件以Z軸方向疊加,獲取重建的生物膜表面三維圖像,按照圖像中活菌與死菌面積,同上法計算各時間點三維重建生物膜表面活菌百分比。

1.3.2 掃描電鏡觀察

將PVC膜用羥乙基哌嗪乙硫磺酸緩沖液(pH7)沖洗3次,4%戊二醛固定于掃描電鏡載物臺上,PBS沖洗3次,CO2臨界干燥,離子濺射表面固定鍍膜致PVC膜表面成金黃色,掃描電鏡觀察混合生物膜表面結構。

1.4 統計學方法

采用SPSS13.3統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組內各時間點間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 激光共聚焦顯微鏡觀測

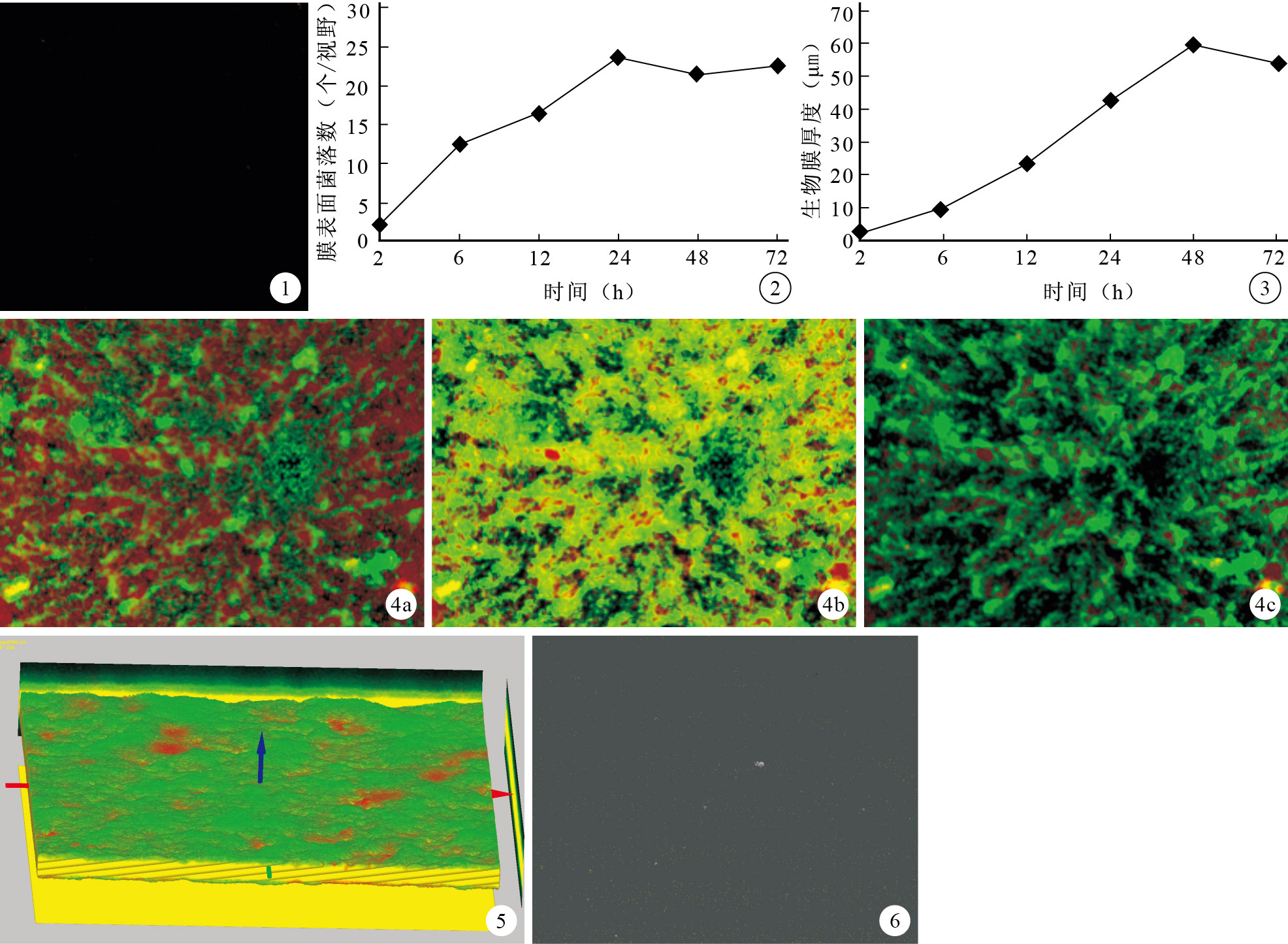

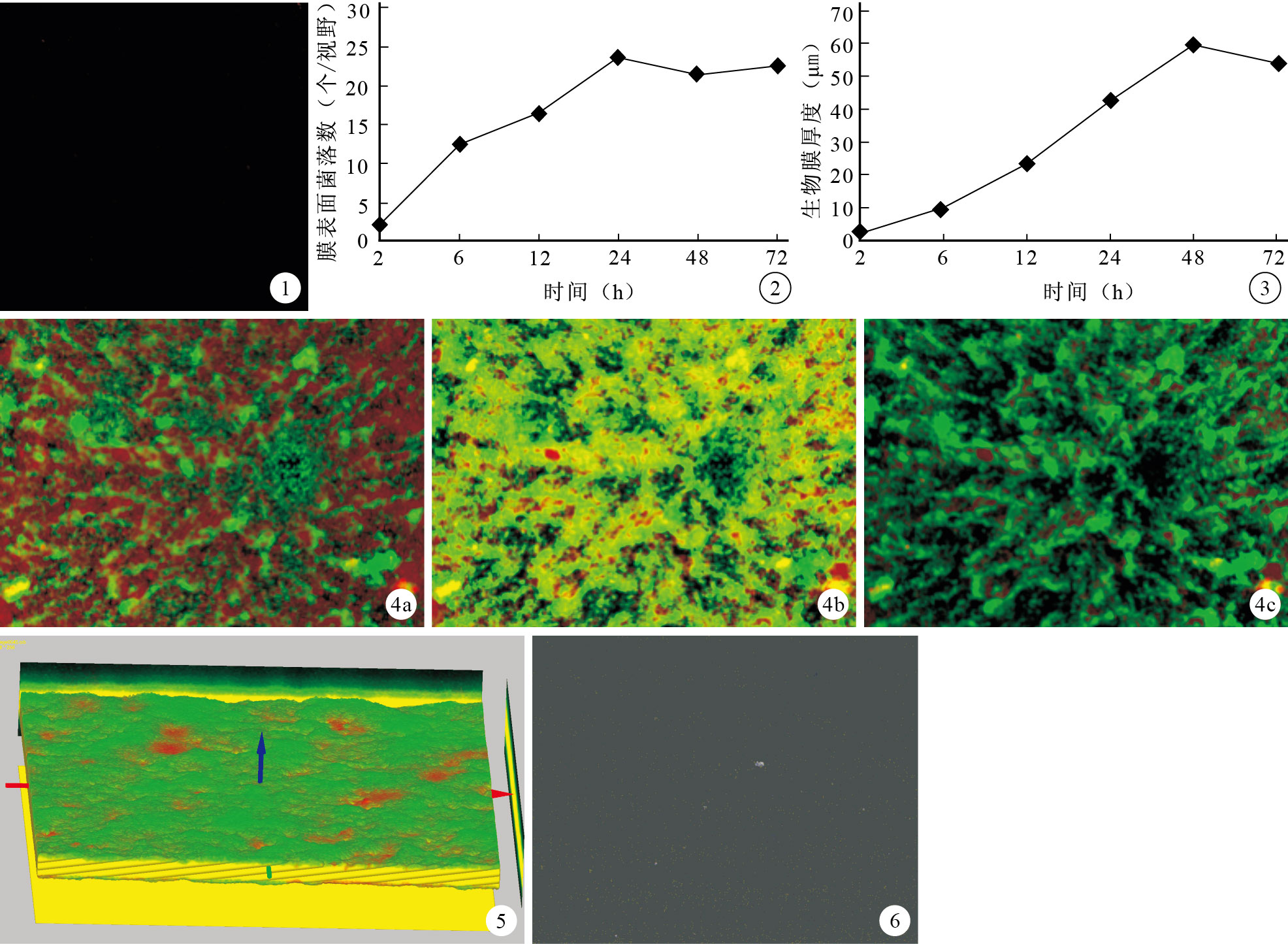

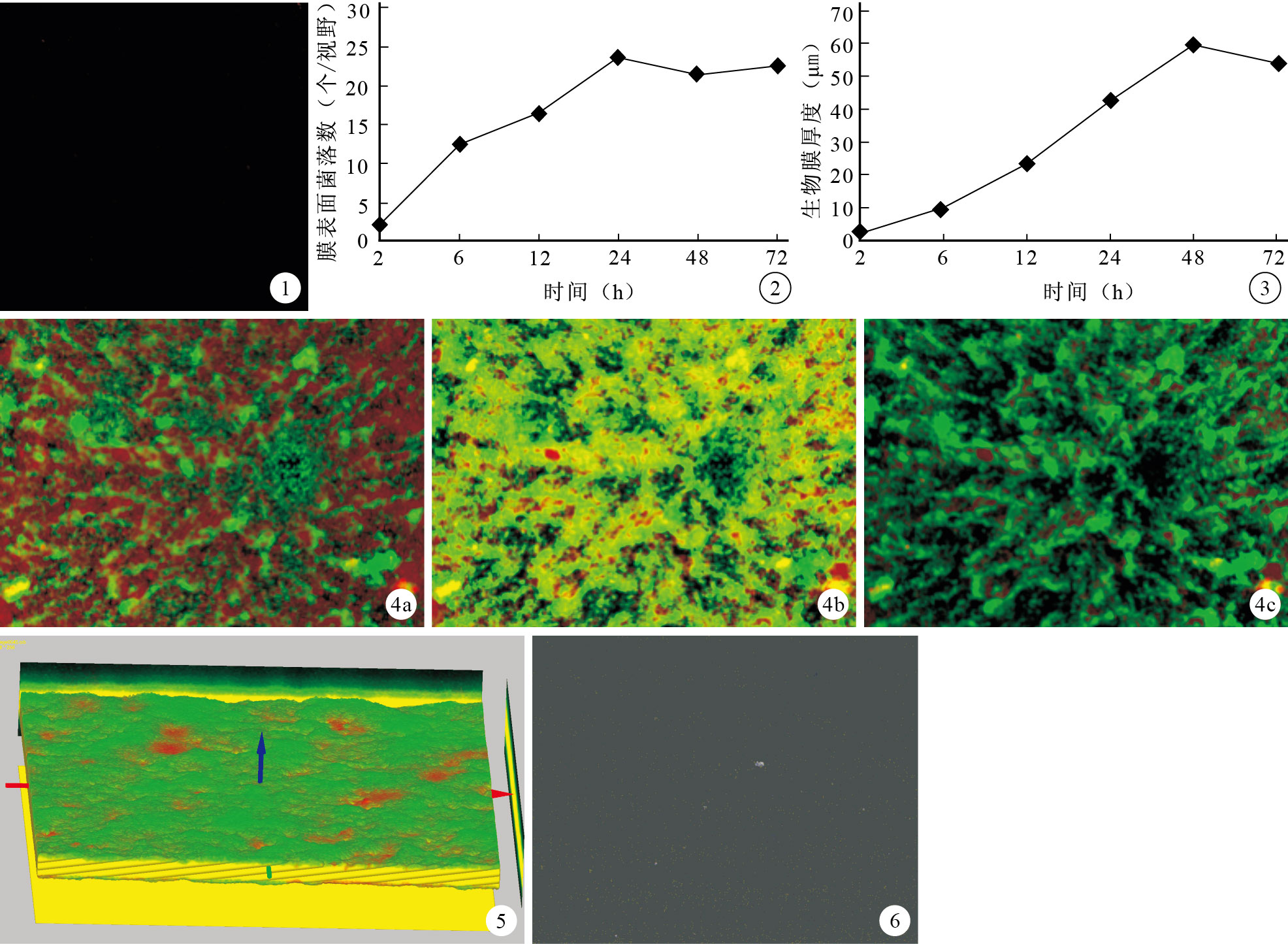

激光共聚焦顯微鏡觀察示,各時間點對照組PVC膜表面均呈低強度黑綠色熒光,光感均一,無病原菌顯色。見圖 1。

圖1

對照組培養48 h共聚焦激光顯微鏡觀察(×200)? ?圖 2 實驗組各時間點PVC膜菌落計數? ?圖 3 實驗組各時間點生物膜厚度? ?圖 4 實驗組培養48 h生物膜連續斷層熒光圖像(激光共聚焦顯微鏡×200) 紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像 ? 內層 ? 中間層 ? 外層? ?圖 5 實驗組培養48 h時PVC膜表面生物膜三維重建圖像紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像箭頭示三維重建圖像疊加方向? ?圖 6 對照組培養48 h掃描電鏡觀察PVC膜表面(×1 500)

Figure1.

CLSM image of control group at 48 hours after culture (×200)? ? Fig. 2 The colony count on PVC material in experimental group at different time after culture? ? Fig. 3 The biofilm thickness in experimental group at different time after culture? ? Fig. 4 Scanning picture of biofilm at 48 hours after culture in experimental group (CLSM×200) Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria ? Inner layer ? Middle layer ? Outer layer? ? Fig. 5 Three-dimensional reconstruction image of biofilm in experimental group at 48 hours after culture Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria Arrow indicated the stack direction of three-dimensional reconstruction? ? Fig. 6 SEM image of PVC material in control group at 48 hours after culture (×1 500)

圖1

對照組培養48 h共聚焦激光顯微鏡觀察(×200)? ?圖 2 實驗組各時間點PVC膜菌落計數? ?圖 3 實驗組各時間點生物膜厚度? ?圖 4 實驗組培養48 h生物膜連續斷層熒光圖像(激光共聚焦顯微鏡×200) 紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像 ? 內層 ? 中間層 ? 外層? ?圖 5 實驗組培養48 h時PVC膜表面生物膜三維重建圖像紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像箭頭示三維重建圖像疊加方向? ?圖 6 對照組培養48 h掃描電鏡觀察PVC膜表面(×1 500)

Figure1.

CLSM image of control group at 48 hours after culture (×200)? ? Fig. 2 The colony count on PVC material in experimental group at different time after culture? ? Fig. 3 The biofilm thickness in experimental group at different time after culture? ? Fig. 4 Scanning picture of biofilm at 48 hours after culture in experimental group (CLSM×200) Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria ? Inner layer ? Middle layer ? Outer layer? ? Fig. 5 Three-dimensional reconstruction image of biofilm in experimental group at 48 hours after culture Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria Arrow indicated the stack direction of three-dimensional reconstruction? ? Fig. 6 SEM image of PVC material in control group at 48 hours after culture (×1 500)

實驗組培養2 h后PVC膜表面出現病原菌黏附,6 h時可見菌落及生物膜形成;隨時間延長菌落及生物膜厚度均逐漸增加,24 h時菌落達高峰,鏡下呈明顯丘狀突起;48 h時生物膜厚度達峰值,之后生物膜變薄。實驗組PVC膜表面菌落數2、6、24 h間以及2、6 h與48、72 h間比較,差異有統計學意義(P<0.05);24、48、72 h間兩兩比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖 2。生物膜厚度除48、72 h間比較差異無統計學意義外(P>0.05),其余各時間點間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。見圖 3。

培養48 h連續斷層熒光圖像顯示,實驗組混合生物膜中存在一定比例死菌與活菌,且各層間活/死菌比例不同;生物膜中央較外周致密,團塊間有基質,并被網狀管道分隔(圖 4)。生物膜由內向外活菌百分比逐漸升高,內層、中間層及外層活菌百分比分別為29.2%±2.1%、54.6%±3.1%、89.0%±2.6%,比較差異均有統計學意義(P<0.05)。

三維重建圖像顯示:PVC材料表面菌落數與生物膜厚度隨培養時間延長而增加,共培養2~6 h時黏附的死、活菌比例相當;隨培養時間延長,活菌比例上升明顯,12 h時混合生物膜外層活菌比例超過90%;隨時間推移,活菌比例逐漸下降,至72 h時活菌比例降至約50%。見圖 5。培養2、6、12、24、48、72 h時生物膜表面活菌百分比分分別為52.0%±3.7%、50.0%±4.5%、94.0%±2.1%、84.0%±2.7%、76.0%±2.6%、53.0%±4.8%。2、6、72 h與12、24、48 h間比較生物膜表面活菌百分比,差異有統計學意義(P<0.05);12、24、48 h間兩兩比較差異有統計學意義(P<0.05),2、6、72 h間兩兩比較差異無統計學意義(P>0.05)

2.2 掃描電鏡觀察

掃描電鏡觀察示,對照組各時間點PVC膜表面基本平整,部分位置存在不規則突起,未發現病原菌黏附。見圖 6。

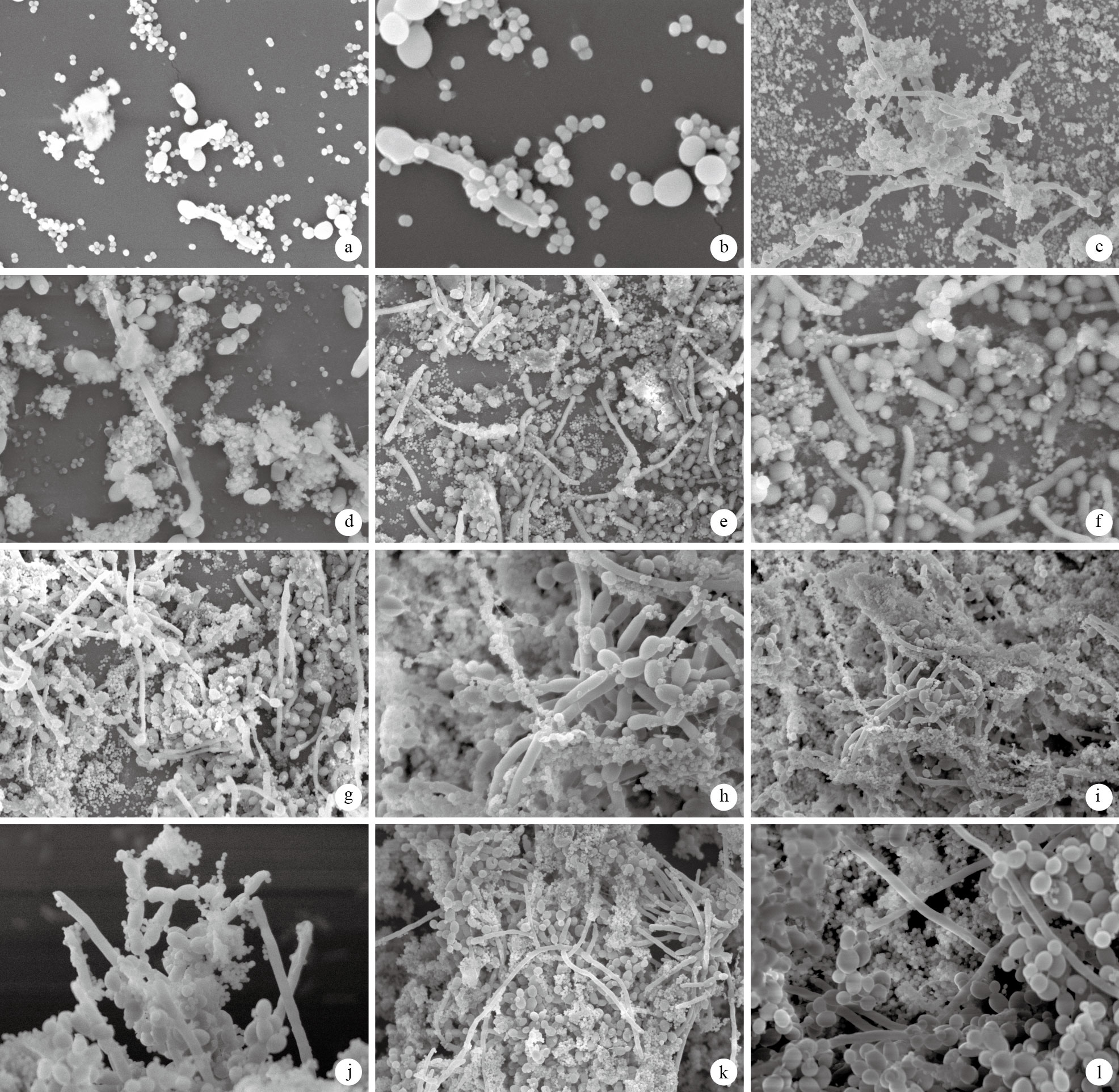

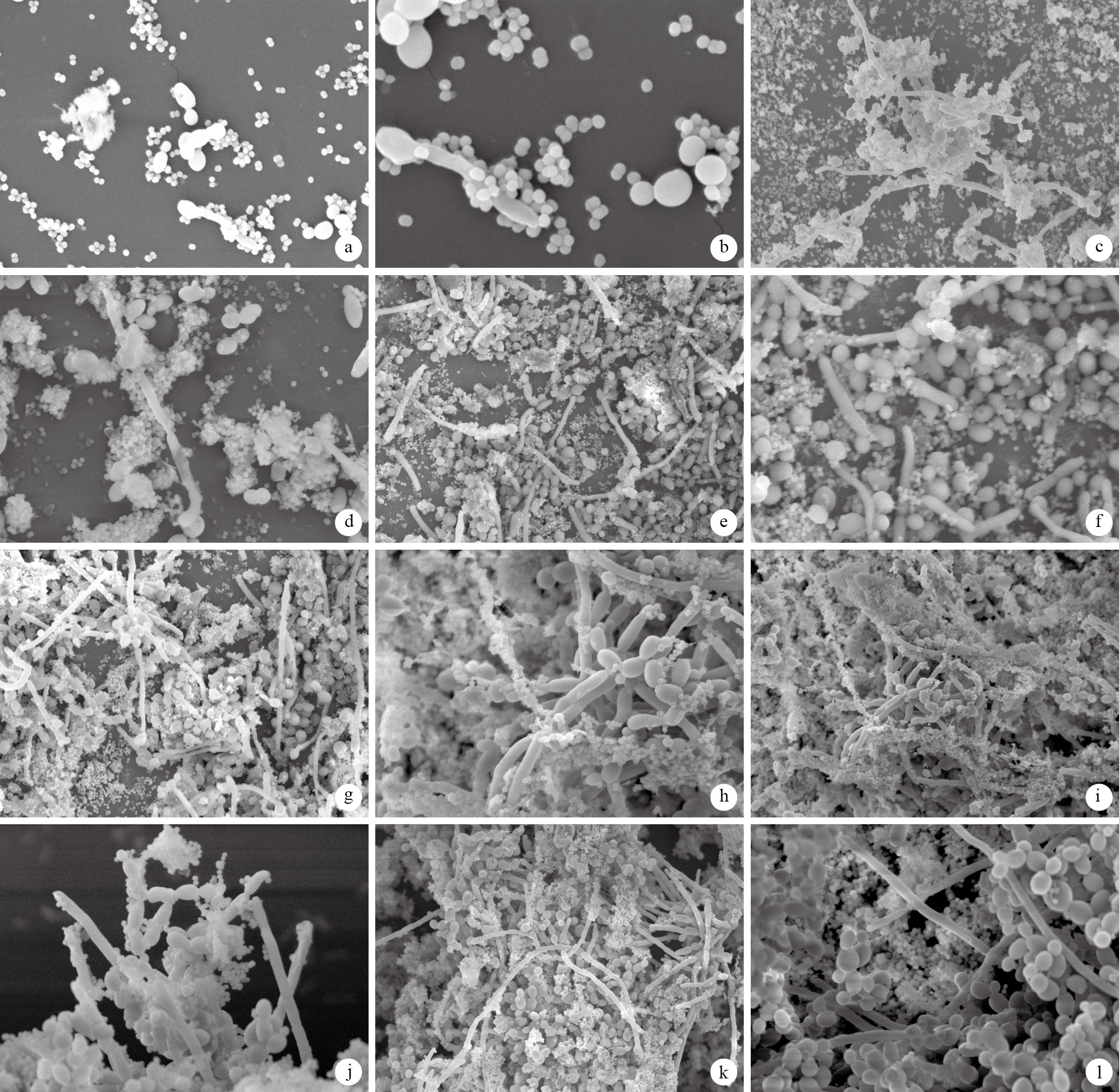

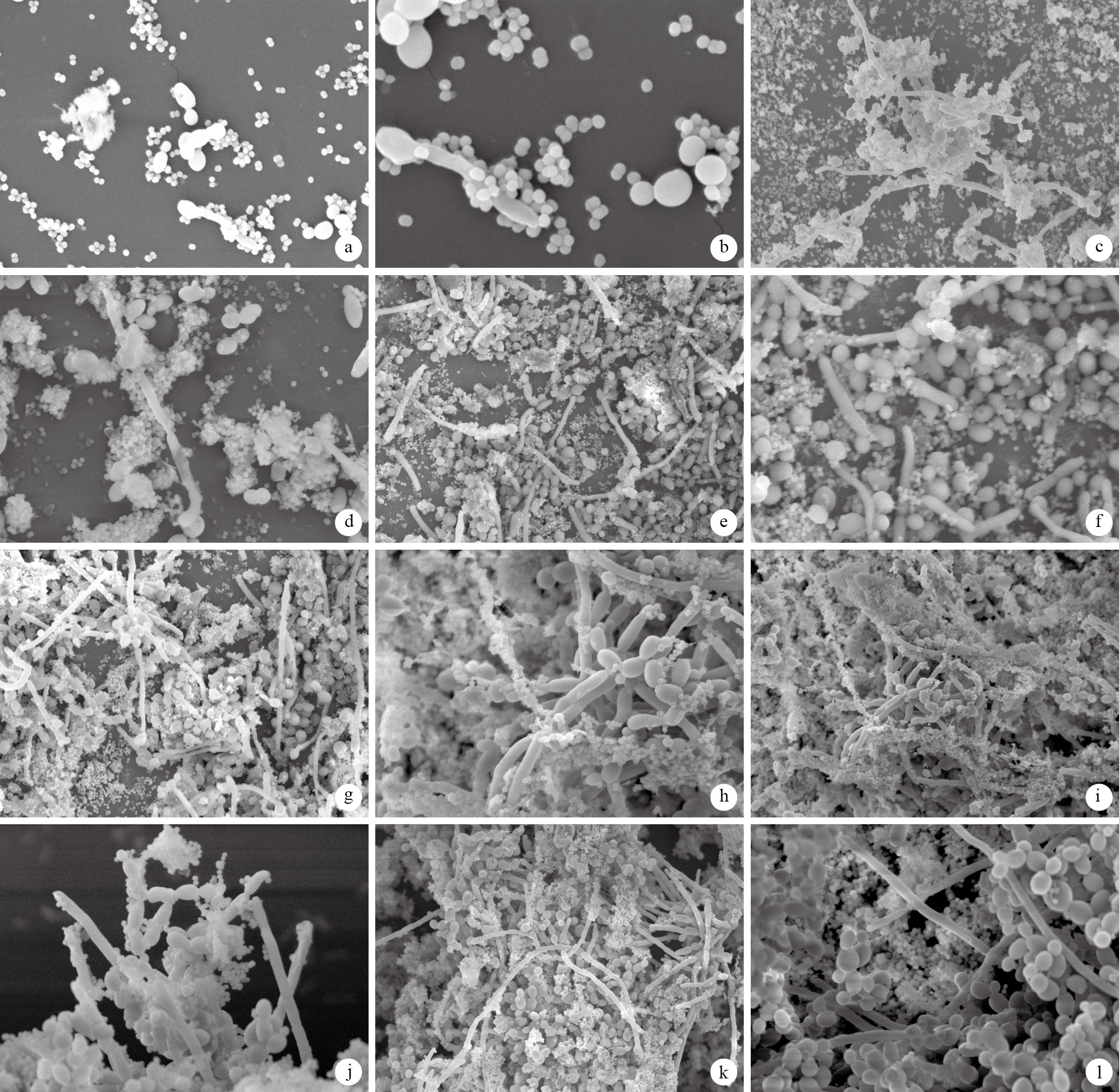

實驗組隨時間增加,PVC膜表面菌落由散在分布白色念珠菌孢子(橢圓形)與表皮葡萄球菌(小球形)菌落,逐漸聚集增厚,PVC表面白色念珠菌由孢子狀逐漸伸長出現假絲狀及菌絲狀,呈3種形態混雜生長;表皮葡萄球菌黏附于白色念珠菌周圍,呈團塊狀、層疊樣混雜生長,形成多層次復雜的網狀結構。48 h時形成成熟生物膜,生物膜外層以菌絲狀白色念珠菌多見,其表面可見大量表皮葡萄球菌黏附,與主體生物膜連接不緊密,易脫落。72 h時可觀察到生物膜表面部分菌體形態不完整,呈溶解狀。見圖 7。

圖7

實驗組各時間點掃描電鏡觀察PVC膜表面生物膜培養2 h(×1 000) ? 培養2 h(×2 000) ? 培養6 h(×1 000) ? 培養6 h(×2 000) ? 培養12 h(×1 000) ? 培養12 h(×2 000) ? 培養24 h(×1 000) ? 培養24 h(×2 000) ? 培養48 h(×1 000) ? 培養48 h(×2 000) ? 培養72 h(×1 000) ? 培養72 h(×2 000)

Figure7.

SEM images on the surface of PVC material in experimental group at different time after culture At 2 hours (×1 000) ? At 2 hours (×2 000) ? At 6 hours (×1 000) ? At 6 hours (×2 000) ? At 12 hours (×1 000) ? At 12 hours (×2 000) ? At 24 hours (×1 000) ? At 24 hours (×2 000) ? At 48 hours (×1 000) ? At 48 hours (×2 000) ? At 72 hours (×1 000) ? At 72 hours (×2 000)

圖7

實驗組各時間點掃描電鏡觀察PVC膜表面生物膜培養2 h(×1 000) ? 培養2 h(×2 000) ? 培養6 h(×1 000) ? 培養6 h(×2 000) ? 培養12 h(×1 000) ? 培養12 h(×2 000) ? 培養24 h(×1 000) ? 培養24 h(×2 000) ? 培養48 h(×1 000) ? 培養48 h(×2 000) ? 培養72 h(×1 000) ? 培養72 h(×2 000)

Figure7.

SEM images on the surface of PVC material in experimental group at different time after culture At 2 hours (×1 000) ? At 2 hours (×2 000) ? At 6 hours (×1 000) ? At 6 hours (×2 000) ? At 12 hours (×1 000) ? At 12 hours (×2 000) ? At 24 hours (×1 000) ? At 24 hours (×2 000) ? At 48 hours (×1 000) ? At 48 hours (×2 000) ? At 72 hours (×1 000) ? At 72 hours (×2 000)

3 討論

3.1 混合生物膜形成過程

PVC材料表面白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜形成過程與單一病原菌生物膜形成過程相似[9],主要分為初始黏附和聚集分泌細胞外黏質兩個階段。共培養早期(2~6 h),白色念珠菌與表皮葡萄球菌通過菌體表面多糖黏附素、甘露糖蛋白、疏水性蛋白等與生物材料表面發生界面效應,黏附于材料表面。一旦黏附完成,病原菌相互聚集形成菌落,隨時間推移,病原菌厚度快速增加,大量黏液分泌包裹菌體,48 h時厚度達峰值,形成成熟生物膜。隨著生物膜內微生物代謝及營養物質的消耗,生物膜主體開始收縮,并趨于穩定。48~72 h時,混合生物膜外層與主體連接不緊密,易出現脫落,生物膜主體中部分菌體可觀察到固縮、崩解。但與單一菌種生物膜中病原菌呈單個浮游狀態脫落方式[10]不同,本研究掃描電鏡觀察到混合生物膜外周與主體部分連接不緊密時,呈現以單個或數個菌絲形態白色念珠菌黏附多個表皮葡萄球菌的珠串形態,其脫離生物膜主體后可發生再次黏附,進入生物膜生長的下一周期循環。

3.2 混合生物膜結構

本研究激光共聚焦顯微鏡觀察示,實驗組培養48 h內生物膜厚度不一,差異有統計學意義。斷層掃描熒光圖像中可觀察到成熟生物膜由死菌和活菌組成;生物膜中央較外周致密,團塊間有基質,并被網狀管道分隔;各層活菌比例不一,由內向外逐漸增高,外層明顯高于內層。

三維重建圖像可更直觀地觀察到:混合生物膜表面凹凸不平,突起部分以綠色活菌為主,突起間隙的低凹處紅色死菌數量較多。在培養2~6 h時PVC材料表面黏附的死/活菌比例相當;隨著培養時間增加,活菌比例上升明顯;12 h時混合生物膜外層活菌比例超過90%;隨時間推移,活菌比例逐漸下降,至72 h時活菌百分比降至53%。其原因可能是在混合生物膜形成早期,白色念珠菌與表皮葡萄球菌存在一定程度競爭作用,病原菌通過自身溶解、死亡,死亡菌體周圍的DNA、蛋白質、多糖、脂質等物質有利于菌體自身在PVC材料表面的黏附和聚集,獲得更有利于自身生長的微環境,在競爭生物材料表面黏附位點過程中獲得相對有利的條件[11-12]。在黏附聚集完成后,菌體大量繁殖,生物膜中央區代謝產物相對較多,而通過管道系統得到的營養較少,中央區相對缺乏氧氣的局部環境對內層細菌的生長也產生影響,造成部分區域細菌生長旺盛,PVC膜表面菌落呈丘狀突起,而生物膜突起間的低凹間隙則成為混合生物膜內部病原菌獲取自身營養、排除代謝物、維持自身穩定的重要通道。

對于生物膜的相關研究提示,培養環境(溫度、濕度、酸堿度、營養物質等)、培養時間、病原菌種類以及黏附材料的類型表面特性等因素均能對生物膜的形成產生影響,特別是白色念珠菌對培養環境敏感,可由非致病的酵母型向致病的菌絲型轉化[13]。本研究掃描電鏡結果顯示,隨時間增加,PVC材料表面白色念珠菌由孢子狀逐漸伸長出現假絲狀及菌絲狀,表皮葡萄球菌可黏附于各種形態的白色念珠菌周圍,也可自身相互聚集與白色念珠菌的孢子、假菌絲和菌絲呈團塊狀層疊樣混雜生長,白色念珠菌菌絲穿插于團塊間形成多層次結構復雜的網狀混合生物膜。生物膜外黏附表皮葡萄球菌的白色念珠菌菌絲易脫落,使內部存活病原菌得以解聚釋放,繼續播散,定植形成新的菌落。混合生物膜結構較單一病原菌生物膜復雜,對體內白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜結構觀察發現[14-15],混合生物膜結構與體外模型中相似,均為復雜的網狀結構,但體內形成的混合生物膜更厚,且混合生物膜的網狀結構可發現被白色念珠菌菌絲包繞的中性粒細胞與巨噬細胞,提示混合生物膜抵御機體免疫殺傷的能力更強。

3.3 混合生物膜結構觀察方法

混合生物膜內部結構與胞外多聚基質較單一病原菌生物膜復雜。激光共聚焦顯微鏡可對完整自然水化狀態的混合生物膜進行觀察,無需對生物膜進行機械分離,不會對生物膜的胞外多聚基質及膜內病原菌造成破壞。生物膜的胞外多聚基質包括DNA、蛋白質、多糖、脂質等物質,它們相互凝集構成生物膜支架,對生物膜早期黏附、發展過程中物質的運輸、抵御免疫殺傷及抗生素等起重要作用,這些多聚基質可使用相對應的熒光染料染色[16],然后進行激光共聚焦顯微鏡觀測。對于膜內不同種病原菌的區分,有學者通過熒光原位雜交技術,根據細菌16SrRNA或真菌18SrRNA的保守區,設計特異性熒光探針,對混合生物膜中不同菌種進行熒光標記[17]。結合連續斷層掃描可獲得生物膜不同層面菌種分布情況的斷層圖像,同時可測量生物膜的厚度、菌落數及菌體狀態等情況。

雖然傳統掃描電鏡在制作生物膜標本過程中需對標本進行脫水、固定、包埋、染色等處理,對生物膜結構和組分有一定影響,但掃描電鏡分辨率高,可對生物膜表面單個病原微生物的形態與空間分布進行精細觀察,在觀察混合生物膜微觀結構方面的優勢明顯 [18]。環境掃描電鏡可對生活狀態的細菌進行掃描,避免了對混合生物膜結構的破壞,可用于觀察活化狀態的混合生物膜,但因其樣本檢測時需非真空環境,其分辨率及敏感性較傳統掃描電鏡低[19]。在混合生物膜掃描電鏡觀察中,可根據需要選擇不同的掃描電鏡檢測方式。同時結合圖像三維重建技術,可將激光共聚焦顯微鏡或掃描電鏡中對生物膜連續掃描的圖像進行重建,以獲得立體、直觀的生物膜圖像,便于生物膜的整體觀察[20]。

因此,將共聚焦激光顯微鏡、掃描電鏡與三維圖像重建技術結合是研究混合生物膜的理想方法,可為防治細菌-真菌引發的生物材料植入感染后續研究提供幫助。

病原菌生物膜是病原微生物在植入人體的生物材料表面黏附繁殖、分化并分泌胞外多聚基質形成的膜樣物,是造成生物材料植入感染反復發生、難以控制的根本原因[1]。近年來由于抗生素濫用、癌癥化療和器官移植等新技術的應用,有免疫系統缺陷的人群數量逐漸增加[2]。此類人群除易受到細菌感染外,常合并以白色念珠菌為主的真菌感染[3-4]。研究提示,在27%~57%的白色念珠菌生物膜感染中可檢出金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、糞腸球菌等細菌[5-7]。植入人體內的生物材料表面一旦形成混合生物膜,即便長期、聯和使用抗生素與抗真菌藥物,仍無法達到較好效果,其死亡率為單一病原微生物感染的2倍,對于免疫功能低下的患者甚至可達到80%,臨床治療極為困難[5, 8]。

目前對單一病原菌生物膜的研究較多,對于兩種或多種病原微生物形成的混合生物膜結構、膜內菌種分布、菌種之間相互作用及其可能致病機制方面的研究較少。為此,本研究以聚氯乙烯(polyvinyl chloride,PVC)膜為載體,建立白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜體外模型,觀察生物材料表面混合生物膜的形成與微觀結構,為生物材料植入所致混合病原菌感染的防治研究提供實驗模型。

1 材料與方法

1.1 實驗菌種及主要試劑、儀器

表皮葡萄球菌標準株ATCC35984(RP62A)、白色念珠菌標準株ATCC10231,均購自中國科學院微生物研究所。PVC膜(廣東東莞科威醫療器械有限公司),用打孔器將PVC膜制成直徑0.5 cm的圓片,甲醛熏蒸24 h滅菌備用。Live/Dead@ BacLightTM Bacterial Viability Kit 7017(Invitrogen公司,美國);聚丙烯24孔細胞培養板(Corning公司,美國);MH瓊脂平板、沙保羅瓊脂平板(鄭州圖安生物工程股份有限公司);胰蛋白胨大豆肉湯(tryptic soy broth,TSB)培養基(杭州微生物試劑有限公司)。EYOLS10掃描電鏡(Carl Zeiss公司,德國);FV1000激光共聚焦顯微鏡、FV1000-ASW2.1軟件(Olympus公司,日本)。

1.2 實驗方法

1.2.1 細菌懸液制備

將表皮葡萄球菌接種于MH瓊脂平板,白色念珠菌接種于沙保羅瓊脂平板,36℃恒溫培養箱培養24 h。挑取單個菌落,分別接種至5 mL TSB培養基中,將試管放入恒溫振蕩器中,于36℃、180 r/min培養12~16 h,采用平板菌落計數法,用TSB培養基調整2種細菌懸液濃度為1×106 CFU/ mL,即配即用。

1.2.2 生物膜制備

實驗分為兩組,取聚丙烯24孔細胞培養板,實驗組每孔依次加入TSB培養基1 600 μL、PVC膜、表皮葡萄球菌懸液與白色念珠菌懸液各200 μL(接種初始菌液量約為1×105 CFU),共計42孔;對照組每孔依次加入TSB培養基2 000 μL與PVC膜,共計12孔。于37℃恒溫箱內培養,2、6、12、24、48、72 h時取PVC膜,實驗組各時間點分別取出7片,其中5片用于激光共聚焦顯微鏡觀測,另2片用于掃描電鏡觀察;對照組分別取2 片,各1片用于掃描電鏡及激光共聚焦顯微鏡觀測。

1.3 觀測指標

1.3.1 激光共聚焦顯微鏡觀測并三維圖像重建

按照Live/Dead? BaclightTM Bacterial Viability Kit 7017說明書,配制活/死細菌熒光染色劑。將PVC膜用生理鹽水沖洗3次,加入活/死細菌熒光染色劑,于常溫下避光染色20 min。激光共聚焦顯微鏡觀察條件為氬激光(514 nm/488 nm),鏡下觀察細菌菌落數并對生物膜厚度進行逐層掃描測量。實驗組各PVC 膜隨機取1個視野(×100倍),計數單位視野細菌菌落數;每個視野(×200倍)隨機取1個菌落由內向外,按照層厚1 μm、分辨率1 024進行逐層掃描,測量生物膜厚度。計算培養48 h時生物膜各層活菌百分比:對獲取的斷層圖像由內向外進行編號1、2、3……N,測量N×20%(生物膜內層)、N×50%(生物膜中間層)、N×80%(生物膜外層)處活菌綠色熒光與死菌紅色熒光所占面積,按以下公式計算活菌百分比:活菌面積 /(活菌面積+死菌面積)×100%。

將獲取的實驗組各時間點混合生物膜連續斷層熒光圖像,以內層向外層方向為Z軸,使用FV1000-ASW2.1軟件以Z軸方向疊加,獲取重建的生物膜表面三維圖像,按照圖像中活菌與死菌面積,同上法計算各時間點三維重建生物膜表面活菌百分比。

1.3.2 掃描電鏡觀察

將PVC膜用羥乙基哌嗪乙硫磺酸緩沖液(pH7)沖洗3次,4%戊二醛固定于掃描電鏡載物臺上,PBS沖洗3次,CO2臨界干燥,離子濺射表面固定鍍膜致PVC膜表面成金黃色,掃描電鏡觀察混合生物膜表面結構。

1.4 統計學方法

采用SPSS13.3統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組內各時間點間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 激光共聚焦顯微鏡觀測

激光共聚焦顯微鏡觀察示,各時間點對照組PVC膜表面均呈低強度黑綠色熒光,光感均一,無病原菌顯色。見圖 1。

圖1

對照組培養48 h共聚焦激光顯微鏡觀察(×200)? ?圖 2 實驗組各時間點PVC膜菌落計數? ?圖 3 實驗組各時間點生物膜厚度? ?圖 4 實驗組培養48 h生物膜連續斷層熒光圖像(激光共聚焦顯微鏡×200) 紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像 ? 內層 ? 中間層 ? 外層? ?圖 5 實驗組培養48 h時PVC膜表面生物膜三維重建圖像紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像箭頭示三維重建圖像疊加方向? ?圖 6 對照組培養48 h掃描電鏡觀察PVC膜表面(×1 500)

Figure1.

CLSM image of control group at 48 hours after culture (×200)? ? Fig. 2 The colony count on PVC material in experimental group at different time after culture? ? Fig. 3 The biofilm thickness in experimental group at different time after culture? ? Fig. 4 Scanning picture of biofilm at 48 hours after culture in experimental group (CLSM×200) Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria ? Inner layer ? Middle layer ? Outer layer? ? Fig. 5 Three-dimensional reconstruction image of biofilm in experimental group at 48 hours after culture Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria Arrow indicated the stack direction of three-dimensional reconstruction? ? Fig. 6 SEM image of PVC material in control group at 48 hours after culture (×1 500)

圖1

對照組培養48 h共聚焦激光顯微鏡觀察(×200)? ?圖 2 實驗組各時間點PVC膜菌落計數? ?圖 3 實驗組各時間點生物膜厚度? ?圖 4 實驗組培養48 h生物膜連續斷層熒光圖像(激光共聚焦顯微鏡×200) 紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像 ? 內層 ? 中間層 ? 外層? ?圖 5 實驗組培養48 h時PVC膜表面生物膜三維重建圖像紅色:死菌綠色:活菌橙色:死活菌疊加圖像箭頭示三維重建圖像疊加方向? ?圖 6 對照組培養48 h掃描電鏡觀察PVC膜表面(×1 500)

Figure1.

CLSM image of control group at 48 hours after culture (×200)? ? Fig. 2 The colony count on PVC material in experimental group at different time after culture? ? Fig. 3 The biofilm thickness in experimental group at different time after culture? ? Fig. 4 Scanning picture of biofilm at 48 hours after culture in experimental group (CLSM×200) Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria ? Inner layer ? Middle layer ? Outer layer? ? Fig. 5 Three-dimensional reconstruction image of biofilm in experimental group at 48 hours after culture Red for dead bacteria,green for living bacteria,orange for the overlapping image of living and dead bacteria Arrow indicated the stack direction of three-dimensional reconstruction? ? Fig. 6 SEM image of PVC material in control group at 48 hours after culture (×1 500)

實驗組培養2 h后PVC膜表面出現病原菌黏附,6 h時可見菌落及生物膜形成;隨時間延長菌落及生物膜厚度均逐漸增加,24 h時菌落達高峰,鏡下呈明顯丘狀突起;48 h時生物膜厚度達峰值,之后生物膜變薄。實驗組PVC膜表面菌落數2、6、24 h間以及2、6 h與48、72 h間比較,差異有統計學意義(P<0.05);24、48、72 h間兩兩比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖 2。生物膜厚度除48、72 h間比較差異無統計學意義外(P>0.05),其余各時間點間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。見圖 3。

培養48 h連續斷層熒光圖像顯示,實驗組混合生物膜中存在一定比例死菌與活菌,且各層間活/死菌比例不同;生物膜中央較外周致密,團塊間有基質,并被網狀管道分隔(圖 4)。生物膜由內向外活菌百分比逐漸升高,內層、中間層及外層活菌百分比分別為29.2%±2.1%、54.6%±3.1%、89.0%±2.6%,比較差異均有統計學意義(P<0.05)。

三維重建圖像顯示:PVC材料表面菌落數與生物膜厚度隨培養時間延長而增加,共培養2~6 h時黏附的死、活菌比例相當;隨培養時間延長,活菌比例上升明顯,12 h時混合生物膜外層活菌比例超過90%;隨時間推移,活菌比例逐漸下降,至72 h時活菌比例降至約50%。見圖 5。培養2、6、12、24、48、72 h時生物膜表面活菌百分比分分別為52.0%±3.7%、50.0%±4.5%、94.0%±2.1%、84.0%±2.7%、76.0%±2.6%、53.0%±4.8%。2、6、72 h與12、24、48 h間比較生物膜表面活菌百分比,差異有統計學意義(P<0.05);12、24、48 h間兩兩比較差異有統計學意義(P<0.05),2、6、72 h間兩兩比較差異無統計學意義(P>0.05)

2.2 掃描電鏡觀察

掃描電鏡觀察示,對照組各時間點PVC膜表面基本平整,部分位置存在不規則突起,未發現病原菌黏附。見圖 6。

實驗組隨時間增加,PVC膜表面菌落由散在分布白色念珠菌孢子(橢圓形)與表皮葡萄球菌(小球形)菌落,逐漸聚集增厚,PVC表面白色念珠菌由孢子狀逐漸伸長出現假絲狀及菌絲狀,呈3種形態混雜生長;表皮葡萄球菌黏附于白色念珠菌周圍,呈團塊狀、層疊樣混雜生長,形成多層次復雜的網狀結構。48 h時形成成熟生物膜,生物膜外層以菌絲狀白色念珠菌多見,其表面可見大量表皮葡萄球菌黏附,與主體生物膜連接不緊密,易脫落。72 h時可觀察到生物膜表面部分菌體形態不完整,呈溶解狀。見圖 7。

圖7

實驗組各時間點掃描電鏡觀察PVC膜表面生物膜培養2 h(×1 000) ? 培養2 h(×2 000) ? 培養6 h(×1 000) ? 培養6 h(×2 000) ? 培養12 h(×1 000) ? 培養12 h(×2 000) ? 培養24 h(×1 000) ? 培養24 h(×2 000) ? 培養48 h(×1 000) ? 培養48 h(×2 000) ? 培養72 h(×1 000) ? 培養72 h(×2 000)

Figure7.

SEM images on the surface of PVC material in experimental group at different time after culture At 2 hours (×1 000) ? At 2 hours (×2 000) ? At 6 hours (×1 000) ? At 6 hours (×2 000) ? At 12 hours (×1 000) ? At 12 hours (×2 000) ? At 24 hours (×1 000) ? At 24 hours (×2 000) ? At 48 hours (×1 000) ? At 48 hours (×2 000) ? At 72 hours (×1 000) ? At 72 hours (×2 000)

圖7

實驗組各時間點掃描電鏡觀察PVC膜表面生物膜培養2 h(×1 000) ? 培養2 h(×2 000) ? 培養6 h(×1 000) ? 培養6 h(×2 000) ? 培養12 h(×1 000) ? 培養12 h(×2 000) ? 培養24 h(×1 000) ? 培養24 h(×2 000) ? 培養48 h(×1 000) ? 培養48 h(×2 000) ? 培養72 h(×1 000) ? 培養72 h(×2 000)

Figure7.

SEM images on the surface of PVC material in experimental group at different time after culture At 2 hours (×1 000) ? At 2 hours (×2 000) ? At 6 hours (×1 000) ? At 6 hours (×2 000) ? At 12 hours (×1 000) ? At 12 hours (×2 000) ? At 24 hours (×1 000) ? At 24 hours (×2 000) ? At 48 hours (×1 000) ? At 48 hours (×2 000) ? At 72 hours (×1 000) ? At 72 hours (×2 000)

3 討論

3.1 混合生物膜形成過程

PVC材料表面白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜形成過程與單一病原菌生物膜形成過程相似[9],主要分為初始黏附和聚集分泌細胞外黏質兩個階段。共培養早期(2~6 h),白色念珠菌與表皮葡萄球菌通過菌體表面多糖黏附素、甘露糖蛋白、疏水性蛋白等與生物材料表面發生界面效應,黏附于材料表面。一旦黏附完成,病原菌相互聚集形成菌落,隨時間推移,病原菌厚度快速增加,大量黏液分泌包裹菌體,48 h時厚度達峰值,形成成熟生物膜。隨著生物膜內微生物代謝及營養物質的消耗,生物膜主體開始收縮,并趨于穩定。48~72 h時,混合生物膜外層與主體連接不緊密,易出現脫落,生物膜主體中部分菌體可觀察到固縮、崩解。但與單一菌種生物膜中病原菌呈單個浮游狀態脫落方式[10]不同,本研究掃描電鏡觀察到混合生物膜外周與主體部分連接不緊密時,呈現以單個或數個菌絲形態白色念珠菌黏附多個表皮葡萄球菌的珠串形態,其脫離生物膜主體后可發生再次黏附,進入生物膜生長的下一周期循環。

3.2 混合生物膜結構

本研究激光共聚焦顯微鏡觀察示,實驗組培養48 h內生物膜厚度不一,差異有統計學意義。斷層掃描熒光圖像中可觀察到成熟生物膜由死菌和活菌組成;生物膜中央較外周致密,團塊間有基質,并被網狀管道分隔;各層活菌比例不一,由內向外逐漸增高,外層明顯高于內層。

三維重建圖像可更直觀地觀察到:混合生物膜表面凹凸不平,突起部分以綠色活菌為主,突起間隙的低凹處紅色死菌數量較多。在培養2~6 h時PVC材料表面黏附的死/活菌比例相當;隨著培養時間增加,活菌比例上升明顯;12 h時混合生物膜外層活菌比例超過90%;隨時間推移,活菌比例逐漸下降,至72 h時活菌百分比降至53%。其原因可能是在混合生物膜形成早期,白色念珠菌與表皮葡萄球菌存在一定程度競爭作用,病原菌通過自身溶解、死亡,死亡菌體周圍的DNA、蛋白質、多糖、脂質等物質有利于菌體自身在PVC材料表面的黏附和聚集,獲得更有利于自身生長的微環境,在競爭生物材料表面黏附位點過程中獲得相對有利的條件[11-12]。在黏附聚集完成后,菌體大量繁殖,生物膜中央區代謝產物相對較多,而通過管道系統得到的營養較少,中央區相對缺乏氧氣的局部環境對內層細菌的生長也產生影響,造成部分區域細菌生長旺盛,PVC膜表面菌落呈丘狀突起,而生物膜突起間的低凹間隙則成為混合生物膜內部病原菌獲取自身營養、排除代謝物、維持自身穩定的重要通道。

對于生物膜的相關研究提示,培養環境(溫度、濕度、酸堿度、營養物質等)、培養時間、病原菌種類以及黏附材料的類型表面特性等因素均能對生物膜的形成產生影響,特別是白色念珠菌對培養環境敏感,可由非致病的酵母型向致病的菌絲型轉化[13]。本研究掃描電鏡結果顯示,隨時間增加,PVC材料表面白色念珠菌由孢子狀逐漸伸長出現假絲狀及菌絲狀,表皮葡萄球菌可黏附于各種形態的白色念珠菌周圍,也可自身相互聚集與白色念珠菌的孢子、假菌絲和菌絲呈團塊狀層疊樣混雜生長,白色念珠菌菌絲穿插于團塊間形成多層次結構復雜的網狀混合生物膜。生物膜外黏附表皮葡萄球菌的白色念珠菌菌絲易脫落,使內部存活病原菌得以解聚釋放,繼續播散,定植形成新的菌落。混合生物膜結構較單一病原菌生物膜復雜,對體內白色念珠菌-表皮葡萄球菌混合生物膜結構觀察發現[14-15],混合生物膜結構與體外模型中相似,均為復雜的網狀結構,但體內形成的混合生物膜更厚,且混合生物膜的網狀結構可發現被白色念珠菌菌絲包繞的中性粒細胞與巨噬細胞,提示混合生物膜抵御機體免疫殺傷的能力更強。

3.3 混合生物膜結構觀察方法

混合生物膜內部結構與胞外多聚基質較單一病原菌生物膜復雜。激光共聚焦顯微鏡可對完整自然水化狀態的混合生物膜進行觀察,無需對生物膜進行機械分離,不會對生物膜的胞外多聚基質及膜內病原菌造成破壞。生物膜的胞外多聚基質包括DNA、蛋白質、多糖、脂質等物質,它們相互凝集構成生物膜支架,對生物膜早期黏附、發展過程中物質的運輸、抵御免疫殺傷及抗生素等起重要作用,這些多聚基質可使用相對應的熒光染料染色[16],然后進行激光共聚焦顯微鏡觀測。對于膜內不同種病原菌的區分,有學者通過熒光原位雜交技術,根據細菌16SrRNA或真菌18SrRNA的保守區,設計特異性熒光探針,對混合生物膜中不同菌種進行熒光標記[17]。結合連續斷層掃描可獲得生物膜不同層面菌種分布情況的斷層圖像,同時可測量生物膜的厚度、菌落數及菌體狀態等情況。

雖然傳統掃描電鏡在制作生物膜標本過程中需對標本進行脫水、固定、包埋、染色等處理,對生物膜結構和組分有一定影響,但掃描電鏡分辨率高,可對生物膜表面單個病原微生物的形態與空間分布進行精細觀察,在觀察混合生物膜微觀結構方面的優勢明顯 [18]。環境掃描電鏡可對生活狀態的細菌進行掃描,避免了對混合生物膜結構的破壞,可用于觀察活化狀態的混合生物膜,但因其樣本檢測時需非真空環境,其分辨率及敏感性較傳統掃描電鏡低[19]。在混合生物膜掃描電鏡觀察中,可根據需要選擇不同的掃描電鏡檢測方式。同時結合圖像三維重建技術,可將激光共聚焦顯微鏡或掃描電鏡中對生物膜連續掃描的圖像進行重建,以獲得立體、直觀的生物膜圖像,便于生物膜的整體觀察[20]。

因此,將共聚焦激光顯微鏡、掃描電鏡與三維圖像重建技術結合是研究混合生物膜的理想方法,可為防治細菌-真菌引發的生物材料植入感染后續研究提供幫助。