引用本文: 高雅姍, 昝濤, 李海洲, 李青峰. 預擴張皮瓣及植皮治療面頸部及關節部瘢痕攣縮的比較研究. 中國修復重建外科雜志, 2015, 29(9): 1124-1128. doi: 10.7507/1002-1892.20150244 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

面頸部與四肢關節部位燒創傷臨床常見,創面愈合后遺留的瘢痕會影響患者日常生活與工作。尤其是青少年患者,瘢痕攣縮會限制生長發育,常造成不可逆的繼發畸形,必須進行有效治療。瘢痕松解結合植皮技術是臨床治療瘢痕攣縮常用方法,但術后移植皮片自身的攣縮會造成治療部位活動再次受限,另外色素沉著、皮膚質地僵硬等問題也會影響修復結果。

根據面頸部修復在形態與功能上的要求,修復此部位大面積瘢痕宜選擇能滿足“MLT”原則的組織[1]。其中,M(match in color and texture)表示組織色澤、質地與修復部位相似,L(large dimension)為組織面積可以滿足大面積頭面部瘢痕修復的需要,T(thin thickness)為組織應足夠薄,以利于塑形及表情肌功能恢復。隨著皮膚軟組織擴張技術的發展,應用預擴張皮瓣或預擴張的預構皮瓣技術可獲得滿足“MLT”原則的修復用組織。為明確該技術用于治療面頸部及關節部瘢痕攣縮的療效及價值,現對2004年7月-2014年6月我們收治的瘢痕攣縮患者臨床資料進行回顧分析。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2004年7月-2014年6月,共收治瘢痕攣縮患者15 661例。根據瘢痕松解后修復方法不同分為兩組:植皮修復10 971例(植皮組),其中青少年患者(年齡≤18歲)6 977例;預擴張皮瓣修復4 690例(預 擴張皮瓣組),其中青少年患者2 921例。將兩組患者通過Excel軟件進行隨機抽樣,同時排除失訪及未完成隨訪者,兩組各抽取120例進行比較研究。其中植皮組青少年患者71例,預擴張皮瓣組59例。兩組患者性別、年齡、創傷部位及病程比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。一般資料詳見表 1。

1.2 手術方法

兩組手術方法參照文獻[1-4]。植皮組分別采用自體中厚皮片植皮及全厚皮片植皮。預擴張皮瓣組分別采用預擴張隨意皮瓣、預擴張穿支/軸型皮瓣、預擴張的預構皮瓣修復。兩組具體各部位修復方法見表 2、3。

1.3 療效評價指標

通過再手術率及外形與功能評分(A&F 0-6級量化評分)兩方面評價兩組療效。① 再手術率:記錄患者同一部位再手術情況,即同一部位因治療效果未達到要求而再行皮瓣或植皮治療,排除切緣瘢痕改形、皮瓣去脂等修整手術。再手術率=(再手術例數/總例數)×100%。② 未再次手術患者末次隨訪時進行A&F 0-6級量化評分[5],由兩位整形外科醫師獨立評分。外觀:形態輪廓及皮膚質地、顏色接近正常,3分;形態正常,片狀、塊狀瘢痕顏色質地不一,2 分;輕度變形,合并膚質不一、瘢痕等,1分;明顯扭曲、變形,0分。功能:肢體關節活動正常,器官功能接近正常,表情自然,3分;肢體活動良好但有一定受限,關節活動度達正常50%以上,器官功能基本 正常,表情有輕度受限,不自然,2分:受損肢體 無 法運動,關節活動不足正常50%,器官功能明顯受限,1 分;受損肢體無法活動,無明顯關節活動,器官功能嚴重受限或伴有繼發損傷,無法傳遞表情,0 分。

1.4 統計學方法

采用SPSSv11.5統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用Fisher確切概率法;等級資料采用秩和檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

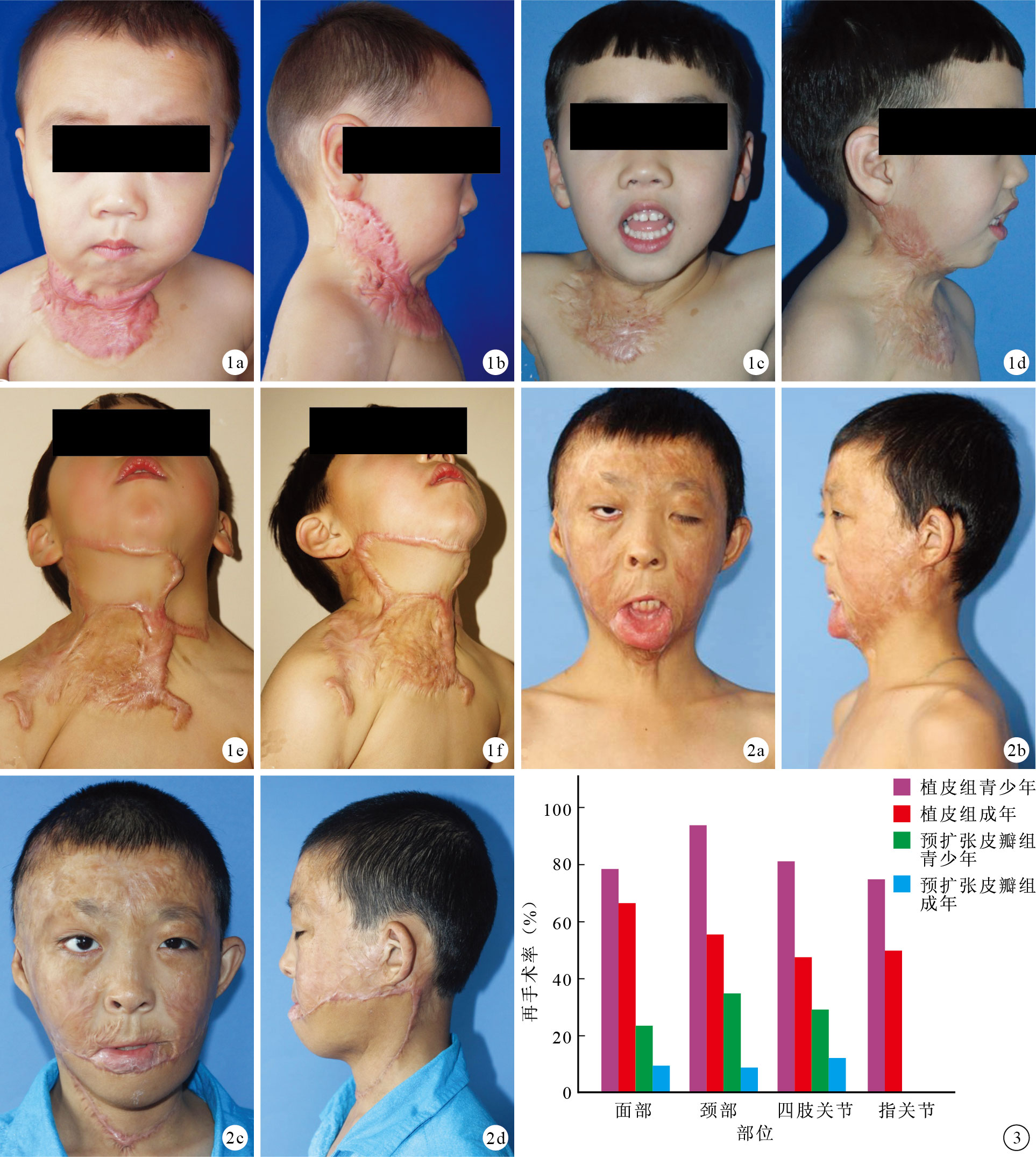

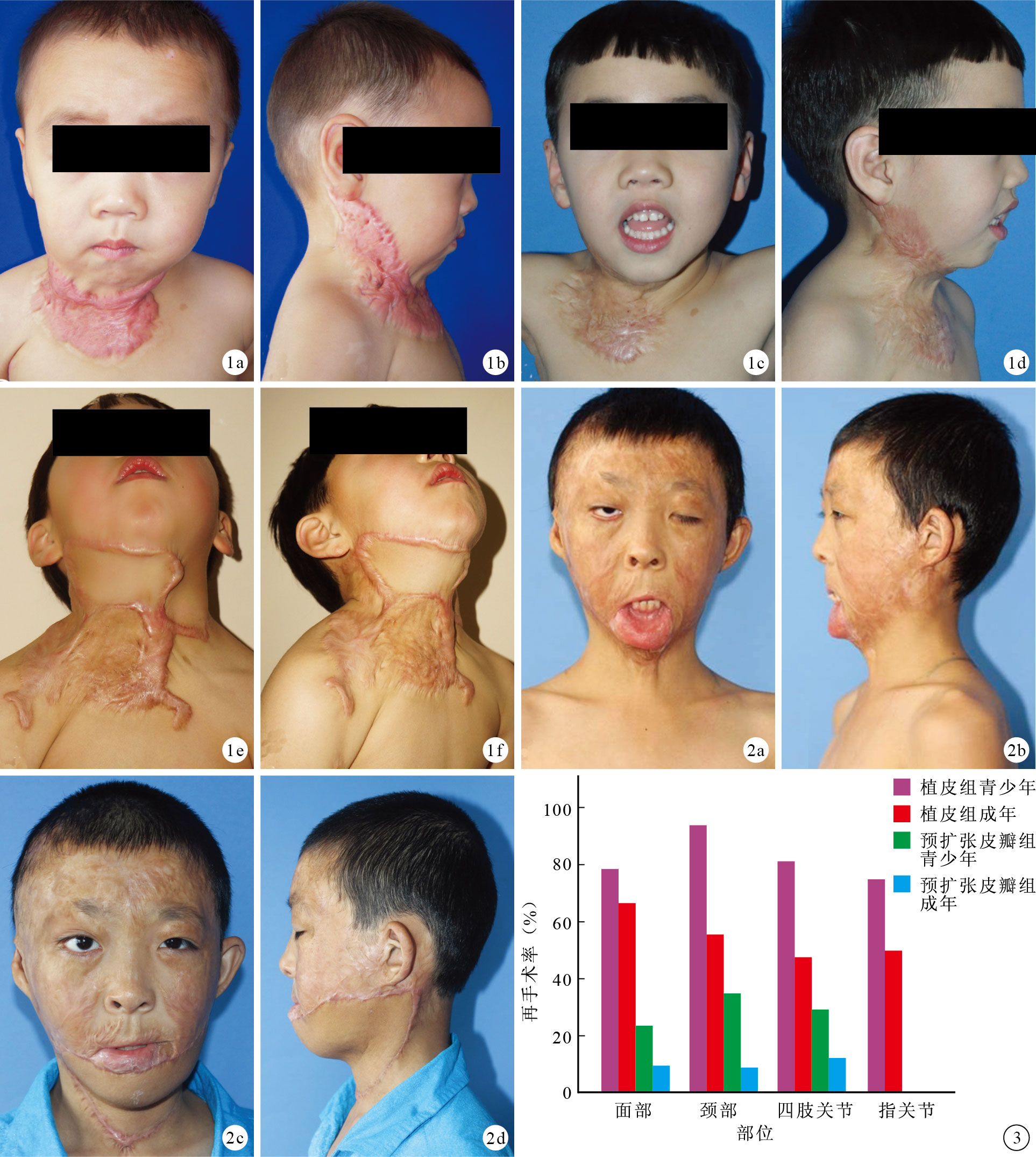

患者術后均獲隨訪,隨訪時間植皮組12~75個月,平均23.47個月;預擴張皮瓣組12~61個月,平均19.62個月。見圖 1、2。

圖1

植皮組患兒,男,7歲,燙傷后頸部瘢痕攣縮 ? 、 ? 中厚皮片植皮術前正側位 ? 、 ? 植皮術后3年正側位,示瘢痕再次攣縮 ? 、 ? 再次手術行預擴張皮瓣術后1年正側位 ? ?

圖1

植皮組患兒,男,7歲,燙傷后頸部瘢痕攣縮 ? 、 ? 中厚皮片植皮術前正側位 ? 、 ? 植皮術后3年正側位,示瘢痕再次攣縮 ? 、 ? 再次手術行預擴張皮瓣術后1年正側位 ? ?2.1 再手術率

植皮組再手術率為72.5%(87/120),顯著高于預擴張皮瓣組的19.2%(23/120),比較差異有統計學意義(P=0.000)。植皮組中中厚皮片植皮再手術率為77.3%(75/97)、全厚皮片植皮52.1%(12/23),青少年患者為84.5%(60/71)、成年患者為57.1%(27/49);再手術患者中進行2次及以上植皮手術者達47.1%(41/87)。

預擴張皮瓣組中隨意皮瓣再手術率為29.0%(20/69)、穿支/軸型皮瓣6.4%(3/47)、預構皮瓣0(0/4),青少年患者為28.8%(17/59)、成年患者為9.8%(6/61)。其中青少年患者采用穿支/軸型皮瓣治療的再手術率為13.0%(3/23),顯著低于隨意皮瓣的43.8%(14/32),差異有統計學意義(P=0.035)。

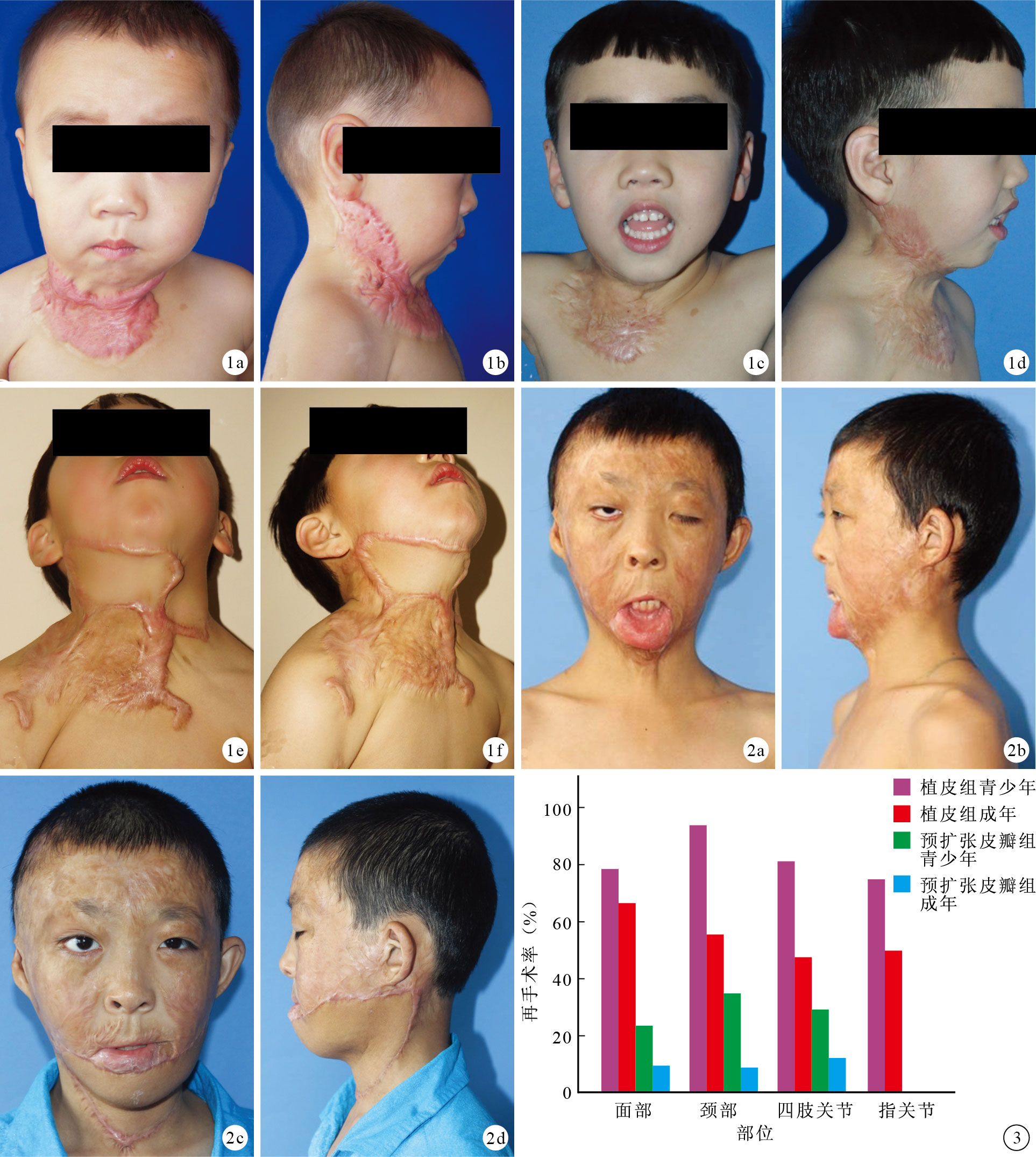

兩組青少年及成年患者各部位再手術率詳見圖 3。植皮組青少年患者面部、頸部及四肢關節再手術率均較預擴張皮瓣組青少年患者顯著增高,比較差異有統計學意義(P=0.002、P=0.000、P=0.005)。青少年患者頸部再手術率最高,植皮組達93.9%(31/33)、預擴張皮瓣組達35.0%(7/20)。

2.2 A&F 0-6級量化評分

未再手術患者中,植皮組(n=33)A&F 0-6級量化評分為(2.85±1.12)分,其中外觀(1.12±0.70)分、功能(1.73±0.63)分。預擴張皮瓣組(n=97)A&F 0-6級量化評分為(5.22±0.74)分,其中外觀(2.54±0.52)分、功能(2.69±0.46)分。預擴張皮瓣組總評分及外觀、功能評分均顯著高于植皮組,比較差異均有統計學意義(t=13.830,P=0.000;t=12.310,P=0.000;t=9.738,P=0.000)。

3 討論

臨床對燒創傷等導致的瘢痕攣縮治療一直以瘢痕松解聯合植皮修復為主。由于皮片易攣縮,且部分患者術后難以配合嚴格的康復治療,遠期療效欠佳。尤其是青少年患者,不僅對康復治療的依從性低,其本身的生長發育對皮膚活動度的要求也隨年齡增大而逐漸增加。本研究植皮組再手術患者中有41例接受了2次及以上的植皮治療,反復植皮手術不僅導致全身多處供區損傷,而且增加患者經濟負擔,且部分患者因未及時有效治療而發生嚴重下頜畸形。Iwuagwu等[6]的大樣本統計結果顯示,中厚皮片植皮治療后2年內再次手術率約達80%,全厚皮片植皮再次手術率也超過40%。本研究結果與該研究相似,因此這一問題值得修復重建外科醫師重 視。

本研究中青少年頸部瘢痕攣縮再手術率最高,其中植皮組高達93.9%。其主要原因為燒傷等引起的頦頸粘連所需修復面積大,往往很難實現完整的頸部輪廓修復[7]。即使術后接受嚴格的康復治療,頸部植皮術后皮片攣縮率也較高[8]。而有限的治療效果易引起青少年患者繼發頜面畸形,影響面部輪廓與外觀,患者與家長相對重視,這可能也是造成再手術率高的原因。

本組青少年患者經穿/支軸型皮瓣治療后的再手術率顯著低于隨意皮瓣,分析原因可能為:預擴張穿支/軸型皮瓣因血供原因,設計的皮瓣利用率高于隨意皮瓣[9]。而部分預擴張隨意皮瓣,如頸面部推進皮瓣,單次擴張治療常難以修復全面頰部的瘢痕,繼而選擇進行接力擴張[10],也導致了再手術率較高。

近年,皮瓣技術發展為顏面部軟組織修復帶來新的發展,特別是游離皮瓣技術、穿支皮瓣技術[11]和預構皮瓣技術[12],現已成為面頸部修復重建治療的重要技術。以上皮瓣具有可靠血供,含有一定的皮下組織、移植后較少發生回縮,結合擴張器技術可以形成大面積且超薄的皮膚供體,滿足人體嚴重燒傷毀形治療中“MLT”原則下的修復用組織需要。此外,移植皮膚可隨機體生長發育進一步擴大,能有效避免再次發生攣縮畸形。

預擴張皮瓣組再手術患者主要是因為一次擴張量未能達到修復所需面積,在一定時間后進行了皮瓣接力擴張。尤其是肘、膝關節等肢體部位的擴張,局部可利用的組織量較少,皮膚擴張量有限,且肢體處擴張皮瓣利用率低[13]。這一問題的解決尚有待于皮膚超量擴張技術的發展[14-15]。

綜上述,傳統植皮術治療瘢痕攣縮易復發,尤其處于生長發育期的青少年患者。預擴張穿支/軸型皮瓣與預構皮瓣技術等可顯著提高外形與功能治療滿意度,降低再手術率,是治療瘢痕攣縮的有效方法。但本研究也存在一些不足:由于隨訪病例有限,對例數較少的皮瓣類型以及損傷部位未行統計學分析。其次,未與傳統未經擴張皮瓣技術修復的病例進行比較,主要因為此類皮瓣技術多用于創傷急性期重要部位的修復[16],且因切取面積有限而需多次手術、修復后皮瓣常臃腫,故不適用于大面積面頸部或肢體瘢痕攣縮的治療。

面頸部與四肢關節部位燒創傷臨床常見,創面愈合后遺留的瘢痕會影響患者日常生活與工作。尤其是青少年患者,瘢痕攣縮會限制生長發育,常造成不可逆的繼發畸形,必須進行有效治療。瘢痕松解結合植皮技術是臨床治療瘢痕攣縮常用方法,但術后移植皮片自身的攣縮會造成治療部位活動再次受限,另外色素沉著、皮膚質地僵硬等問題也會影響修復結果。

根據面頸部修復在形態與功能上的要求,修復此部位大面積瘢痕宜選擇能滿足“MLT”原則的組織[1]。其中,M(match in color and texture)表示組織色澤、質地與修復部位相似,L(large dimension)為組織面積可以滿足大面積頭面部瘢痕修復的需要,T(thin thickness)為組織應足夠薄,以利于塑形及表情肌功能恢復。隨著皮膚軟組織擴張技術的發展,應用預擴張皮瓣或預擴張的預構皮瓣技術可獲得滿足“MLT”原則的修復用組織。為明確該技術用于治療面頸部及關節部瘢痕攣縮的療效及價值,現對2004年7月-2014年6月我們收治的瘢痕攣縮患者臨床資料進行回顧分析。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2004年7月-2014年6月,共收治瘢痕攣縮患者15 661例。根據瘢痕松解后修復方法不同分為兩組:植皮修復10 971例(植皮組),其中青少年患者(年齡≤18歲)6 977例;預擴張皮瓣修復4 690例(預 擴張皮瓣組),其中青少年患者2 921例。將兩組患者通過Excel軟件進行隨機抽樣,同時排除失訪及未完成隨訪者,兩組各抽取120例進行比較研究。其中植皮組青少年患者71例,預擴張皮瓣組59例。兩組患者性別、年齡、創傷部位及病程比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。一般資料詳見表 1。

1.2 手術方法

兩組手術方法參照文獻[1-4]。植皮組分別采用自體中厚皮片植皮及全厚皮片植皮。預擴張皮瓣組分別采用預擴張隨意皮瓣、預擴張穿支/軸型皮瓣、預擴張的預構皮瓣修復。兩組具體各部位修復方法見表 2、3。

1.3 療效評價指標

通過再手術率及外形與功能評分(A&F 0-6級量化評分)兩方面評價兩組療效。① 再手術率:記錄患者同一部位再手術情況,即同一部位因治療效果未達到要求而再行皮瓣或植皮治療,排除切緣瘢痕改形、皮瓣去脂等修整手術。再手術率=(再手術例數/總例數)×100%。② 未再次手術患者末次隨訪時進行A&F 0-6級量化評分[5],由兩位整形外科醫師獨立評分。外觀:形態輪廓及皮膚質地、顏色接近正常,3分;形態正常,片狀、塊狀瘢痕顏色質地不一,2 分;輕度變形,合并膚質不一、瘢痕等,1分;明顯扭曲、變形,0分。功能:肢體關節活動正常,器官功能接近正常,表情自然,3分;肢體活動良好但有一定受限,關節活動度達正常50%以上,器官功能基本 正常,表情有輕度受限,不自然,2分:受損肢體 無 法運動,關節活動不足正常50%,器官功能明顯受限,1 分;受損肢體無法活動,無明顯關節活動,器官功能嚴重受限或伴有繼發損傷,無法傳遞表情,0 分。

1.4 統計學方法

采用SPSSv11.5統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用Fisher確切概率法;等級資料采用秩和檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

患者術后均獲隨訪,隨訪時間植皮組12~75個月,平均23.47個月;預擴張皮瓣組12~61個月,平均19.62個月。見圖 1、2。

圖1

植皮組患兒,男,7歲,燙傷后頸部瘢痕攣縮 ? 、 ? 中厚皮片植皮術前正側位 ? 、 ? 植皮術后3年正側位,示瘢痕再次攣縮 ? 、 ? 再次手術行預擴張皮瓣術后1年正側位 ? ?

圖1

植皮組患兒,男,7歲,燙傷后頸部瘢痕攣縮 ? 、 ? 中厚皮片植皮術前正側位 ? 、 ? 植皮術后3年正側位,示瘢痕再次攣縮 ? 、 ? 再次手術行預擴張皮瓣術后1年正側位 ? ?2.1 再手術率

植皮組再手術率為72.5%(87/120),顯著高于預擴張皮瓣組的19.2%(23/120),比較差異有統計學意義(P=0.000)。植皮組中中厚皮片植皮再手術率為77.3%(75/97)、全厚皮片植皮52.1%(12/23),青少年患者為84.5%(60/71)、成年患者為57.1%(27/49);再手術患者中進行2次及以上植皮手術者達47.1%(41/87)。

預擴張皮瓣組中隨意皮瓣再手術率為29.0%(20/69)、穿支/軸型皮瓣6.4%(3/47)、預構皮瓣0(0/4),青少年患者為28.8%(17/59)、成年患者為9.8%(6/61)。其中青少年患者采用穿支/軸型皮瓣治療的再手術率為13.0%(3/23),顯著低于隨意皮瓣的43.8%(14/32),差異有統計學意義(P=0.035)。

兩組青少年及成年患者各部位再手術率詳見圖 3。植皮組青少年患者面部、頸部及四肢關節再手術率均較預擴張皮瓣組青少年患者顯著增高,比較差異有統計學意義(P=0.002、P=0.000、P=0.005)。青少年患者頸部再手術率最高,植皮組達93.9%(31/33)、預擴張皮瓣組達35.0%(7/20)。

2.2 A&F 0-6級量化評分

未再手術患者中,植皮組(n=33)A&F 0-6級量化評分為(2.85±1.12)分,其中外觀(1.12±0.70)分、功能(1.73±0.63)分。預擴張皮瓣組(n=97)A&F 0-6級量化評分為(5.22±0.74)分,其中外觀(2.54±0.52)分、功能(2.69±0.46)分。預擴張皮瓣組總評分及外觀、功能評分均顯著高于植皮組,比較差異均有統計學意義(t=13.830,P=0.000;t=12.310,P=0.000;t=9.738,P=0.000)。

3 討論

臨床對燒創傷等導致的瘢痕攣縮治療一直以瘢痕松解聯合植皮修復為主。由于皮片易攣縮,且部分患者術后難以配合嚴格的康復治療,遠期療效欠佳。尤其是青少年患者,不僅對康復治療的依從性低,其本身的生長發育對皮膚活動度的要求也隨年齡增大而逐漸增加。本研究植皮組再手術患者中有41例接受了2次及以上的植皮治療,反復植皮手術不僅導致全身多處供區損傷,而且增加患者經濟負擔,且部分患者因未及時有效治療而發生嚴重下頜畸形。Iwuagwu等[6]的大樣本統計結果顯示,中厚皮片植皮治療后2年內再次手術率約達80%,全厚皮片植皮再次手術率也超過40%。本研究結果與該研究相似,因此這一問題值得修復重建外科醫師重 視。

本研究中青少年頸部瘢痕攣縮再手術率最高,其中植皮組高達93.9%。其主要原因為燒傷等引起的頦頸粘連所需修復面積大,往往很難實現完整的頸部輪廓修復[7]。即使術后接受嚴格的康復治療,頸部植皮術后皮片攣縮率也較高[8]。而有限的治療效果易引起青少年患者繼發頜面畸形,影響面部輪廓與外觀,患者與家長相對重視,這可能也是造成再手術率高的原因。

本組青少年患者經穿/支軸型皮瓣治療后的再手術率顯著低于隨意皮瓣,分析原因可能為:預擴張穿支/軸型皮瓣因血供原因,設計的皮瓣利用率高于隨意皮瓣[9]。而部分預擴張隨意皮瓣,如頸面部推進皮瓣,單次擴張治療常難以修復全面頰部的瘢痕,繼而選擇進行接力擴張[10],也導致了再手術率較高。

近年,皮瓣技術發展為顏面部軟組織修復帶來新的發展,特別是游離皮瓣技術、穿支皮瓣技術[11]和預構皮瓣技術[12],現已成為面頸部修復重建治療的重要技術。以上皮瓣具有可靠血供,含有一定的皮下組織、移植后較少發生回縮,結合擴張器技術可以形成大面積且超薄的皮膚供體,滿足人體嚴重燒傷毀形治療中“MLT”原則下的修復用組織需要。此外,移植皮膚可隨機體生長發育進一步擴大,能有效避免再次發生攣縮畸形。

預擴張皮瓣組再手術患者主要是因為一次擴張量未能達到修復所需面積,在一定時間后進行了皮瓣接力擴張。尤其是肘、膝關節等肢體部位的擴張,局部可利用的組織量較少,皮膚擴張量有限,且肢體處擴張皮瓣利用率低[13]。這一問題的解決尚有待于皮膚超量擴張技術的發展[14-15]。

綜上述,傳統植皮術治療瘢痕攣縮易復發,尤其處于生長發育期的青少年患者。預擴張穿支/軸型皮瓣與預構皮瓣技術等可顯著提高外形與功能治療滿意度,降低再手術率,是治療瘢痕攣縮的有效方法。但本研究也存在一些不足:由于隨訪病例有限,對例數較少的皮瓣類型以及損傷部位未行統計學分析。其次,未與傳統未經擴張皮瓣技術修復的病例進行比較,主要因為此類皮瓣技術多用于創傷急性期重要部位的修復[16],且因切取面積有限而需多次手術、修復后皮瓣常臃腫,故不適用于大面積面頸部或肢體瘢痕攣縮的治療。