引用本文: 江君, 任爽, 劉敏. Salter骨盆截骨術對發育性髖關節脫位髖臼影響的研究. 中國修復重建外科雜志, 2015, 29(11): 1332-1336. doi: 10.7507/1002-1892.20150288 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

發育性髖關節脫位(developmental dislocation of the hip,DDH)是小兒矯形外科常見疾病,其治療方法日漸成熟。Salter骨盆截骨術因操作相對簡便、治療效果好,成為5歲以下DDH患兒最常用的骨盆截骨術式。但Salter骨盆截骨術后截骨遠端骨塊移動對髖臼影響的研究較少。本研究通過CT三維重建,初步探討Salter骨盆截骨術對DDH髖臼形態和方向的影響及其相關性,以客觀評價該術式療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 實驗對象

納入標準:① 根據第7屆全國小兒骨科學會議制定的DDH診療指南確診;② 單髖患兒;③ X線片、CT影像學資料完整。排除標準:① 其他原因導致的髖關節脫位;② 單側髖關節半脫位或髖關節發育不良;③ 對側髖關節有髖關節半脫位或髖關節發育不良等病理改變;④ 曾行髖關節切開和/或骨盆截骨術者;⑤ 曾有骨盆骨折或骨盆畸形導致骨盆形態不正常者;⑥ 影像學資料不清晰、拍攝位置不正確。2013年1月-2015年1月,共51例單髖DDH患兒符合選擇標準納入研究,均為女性;年齡1歲6 個月~ 5歲,平均2歲5個月。

1.2 治療方法

術前根據影像學資料行患肢皮膚牽引或股骨髁上骨牽引1~2周,牽引重量為患兒體質量的1/7~1/5。牽引后X線片顯示股骨頭位于髖臼水平后行手術治療。

常規靜脈吸入復合麻醉,患兒取仰臥位,患側髖部墊高30°。取Smith-Peterson切口入路,暴露關節囊。于關節囊內側顯露并切斷髂腰肌。T形切開關節囊,觀察髖臼和股骨頭發育情況,如有圓韌帶予以切除,清除臼底內瘢痕和脂肪組織,試行髖關節復位觀察是否穩定。暴露髂骨翼,取三角形髂骨骨塊備用。于髂前上棘至髂前下棘之間向坐骨大切跡垂直截骨,截骨方向外高內低。將截骨遠端骨塊以恥骨聯合為中心,向前、下、外方向旋轉,位置滿意后將備用三角形骨塊放置于截骨間隙內保持穩定。三角形骨塊用2根克氏針固定。在股骨外側大轉子下方作縱切口,暴露股骨上段骨干。將下肢鋼板放置于股骨上決定截骨位置,根據術前測量患側短縮長度決定截骨長度。截骨后將截骨遠端股骨外旋矯正前傾角后,將近遠端股骨予以鋼板螺釘內固定。再次予以髖關節復位,穩定后緊縮縫合關節囊和各切口。術后予以髖“人”字石膏外固定4周。4周后拔除克氏針并進行髖關節功能鍛煉。術后12周復查X線片后逐漸負重行走。

1.3 影像學測量指標

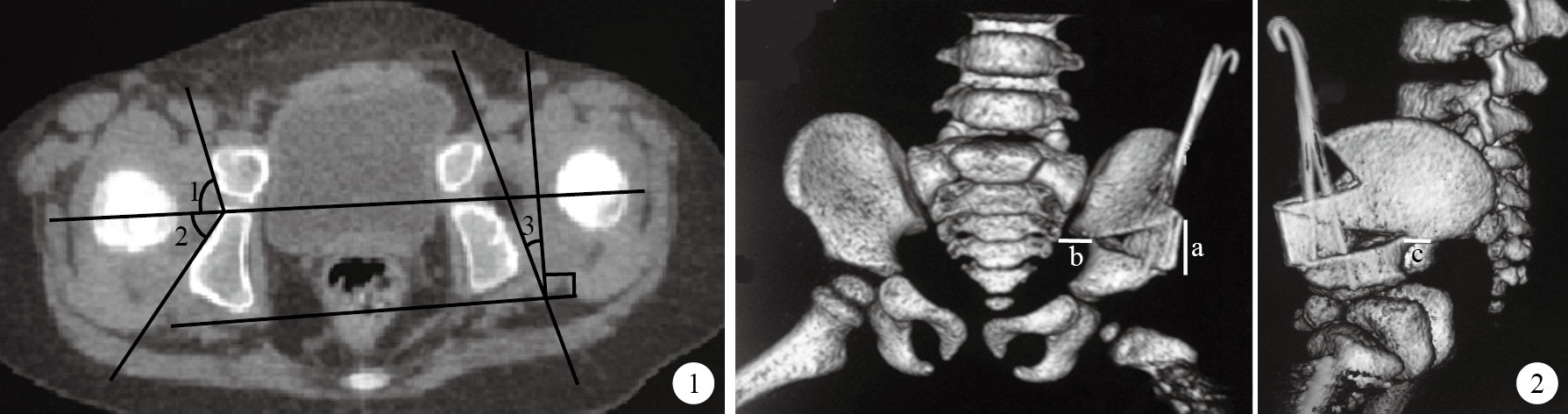

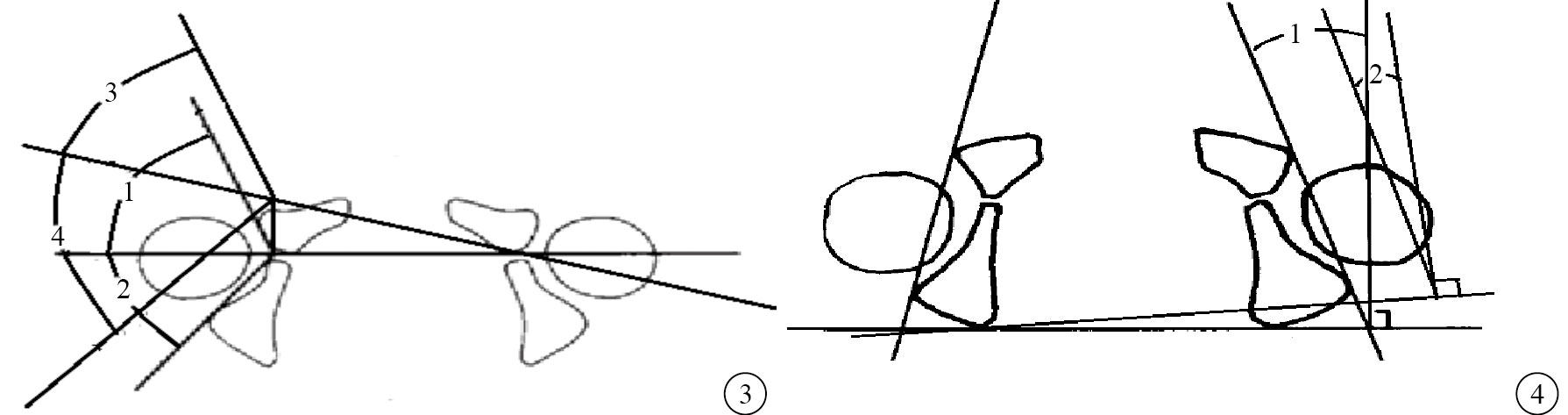

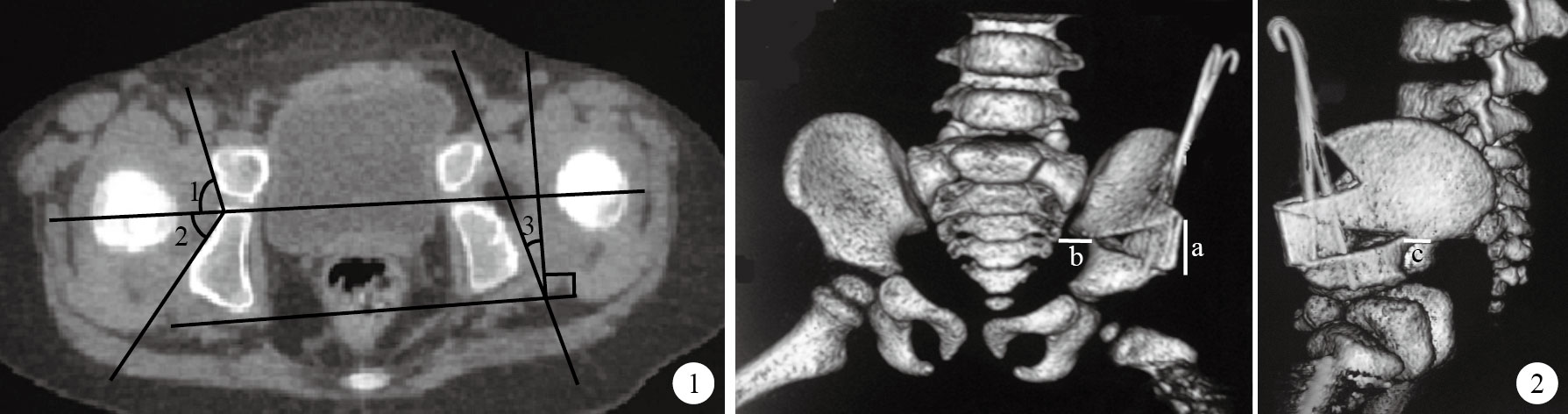

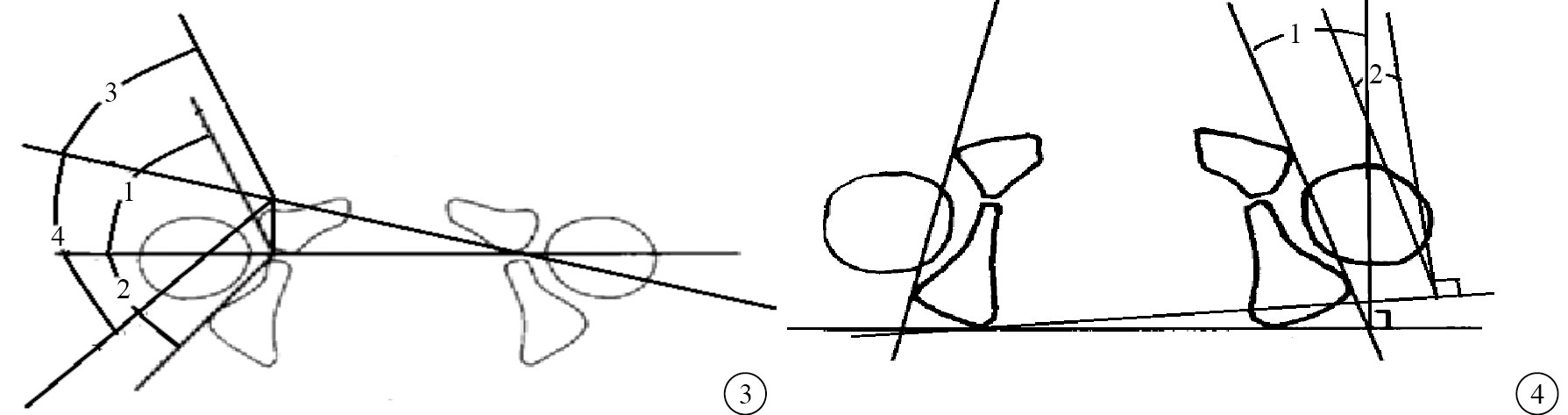

術前及術后1周內行CT及三維重建,采用Syngo Stidio Advanced軟件(Siemens公司,德國)測量以下指標。① 前髖臼指數(anterior acetabular index,AAI):手術前后髖關節CT橫截面上,通過Y形軟骨前緣線和Y形軟骨前外角與髖臼前緣連線的夾角(圖 1)。 ② 后髖臼指數(posterior acetabular index,PAI):手術前后髖關節CT橫截面上,通過Y形軟骨前緣線和Y形軟骨后外角與髖臼后緣連線的夾角(圖 1)。以上2個指標主要用于表示髖臼前、后壁的弧度、覆蓋程度和發育情況,數值越大,表示髖臼弧度越大,對股骨頭的覆蓋越好,發育情況越好。③ 髖臼前傾角(acetabular anterversion angle,AAA):手術前后髖關節CT橫截面上,以髖臼前緣為頂點,頂點至雙側Y形軟骨前緣線的垂線與髖臼前后緣連線的夾角(圖 1)。該指標表示髖臼在軸面的方向,數值越大,表示髖臼在軸面上越向前方傾斜。④ 軸面髖臼指數(axial acetabular index,AxAI):AAI及PAI之和,表示髖臼在軸面的深度,數值越大,表示髖臼越淺平。⑤ 在術后CT三維重建影像上,將圖像旋轉至正位后,測量術后截骨遠端骨塊向外、向下旋轉的距離;將圖像旋轉至側位后,測量術后截骨遠端骨塊向前旋轉的距離(圖 2)。

圖1

CT圖像上髖臼相關指數測量示意圖 ∠ 1 :AAI ∠ 2 :PAI ∠ 1+∠ 2 :AxAI ∠ 3:AAA ? ?

圖1

CT圖像上髖臼相關指數測量示意圖 ∠ 1 :AAI ∠ 2 :PAI ∠ 1+∠ 2 :AxAI ∠ 3:AAA ? ?1.4 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,AAI、PAI、AAA及AxAI手術前后比較采用配對t檢驗,檢驗水準α=0.05。取差異有統計學意義的指標,計算其手術前后差值,采用Spear man相關分析其與向前、向下、向外旋轉距離的相關性,相關系數r≥0.8為高度相關,0.5≤r <0.8為中度相關;0.3≤r <0.5為低度相關。

2 結果

2.1 Salter骨盆截骨術對髖臼相關指數的影響

AAI、PAI及AAA手術前后比較,差異均有統計學意義(P<0.05);AxAI手術前后比較,差異無統計學意義(t=0.878,P=0.384)。見表 1。AAI、PAI及AAA手術前后差值分別為(4.518±4.601)、(4.219±6.660)、(3.919±4.389)°。

2.2 截骨遠端骨塊旋轉距離對髖臼相關指數的影響

術后截骨遠端骨塊向外、向下、向前旋轉距離分別為(0.420±0.339)、(2.440±0.230)、(0.421±0. 311) cm。

各向旋轉距離與AAI手術前后差值均相關(P<0.05),其中向外旋轉距離與其高度相關(r=0.981)。向外、向前旋轉距離與PAI及AAA手術前后差值相關(P<0.05),向下旋轉距離與其無相關性(P>0.05);其中向前旋轉距離與AAA手術前后差值高度相關(r=0.841)。見表 2。

3 討論

3.1 Salter骨盆截骨術對髖臼形態和方向的影響

上世紀60年代,Salter研究DDH單純復位后髖關節不穩定的原因時發現,與正常髖臼相比,DDH髖臼向前外側傾斜,髖臼對股骨頭前外緣包容較差,尤其是股骨伸直位時,股骨頭前方無足夠覆蓋。如果通過手術恢復髖臼正常方向,將大大增加術后髖關節穩定性,降低復發率[1]。Salter骨盆截骨術通過在髂骨截骨后,以恥骨聯合為中心旋轉遠端骨塊,改變髖臼方向,從而增加了股骨頭前方的覆蓋,使股骨頭在各個方向運動時,均能被髖臼較好覆蓋。該術式具有以下優點:① 減小髖臼指數,增加股骨頭外上方的覆蓋;② 矯正髖臼方向,使髖關節更加穩定;③ 不損傷骨盆Y形軟骨,不改變髖臼容積;④ 術后髖關節功能恢復較快。Salter骨盆截骨術已廣泛用于5 歲以下DDH的治療,配合髖關節切開復位、股骨短縮旋轉截骨等處理,大大提高了手術治愈率,達到滿意效果[2-8]。但目前有關Salter骨盆截骨術對髖臼影響的報道較少。

Salter骨盆截骨術使髖關節生物力學和關節軟骨發生了一系列變化:① 髖臼中心隨著遠端骨塊的移動位置發生了變化,髖臼指數減小,中心邊緣角增大[9];② 髖關節覆蓋面積較術前增大,髖關節壓力和周圍肌肉力量降低[10];③ 改善髖臼軟骨應力集中,促進髖臼發育,延緩骨關節炎的發生[11];④ 骶髂關節壓力增大,可能導致骶髂關節退變和疼痛[12]。本研究結果顯示,與術前相比,術后患兒AAI顯著減小、PAI顯著增大,但兩者之和的AxAI無明顯變化。表明Salter骨盆截骨術使髖臼前方弧度增大、后方弧度減小,在增加髖臼前方覆蓋的同時犧牲了后方覆蓋,但未改變髖臼整體形態、弧度和深度,僅對軸面上髖臼的前后壁進行了調整。術后AAA顯著減小,說明Salter骨盆截骨術可改變髖臼軸面方向,使髖臼前傾程度減小。

3.2 Salter骨盆截骨術可能導致的問題

本研究結果提示,Salter骨盆截骨術可導致以下問題:① 使髖臼后方覆蓋減小。如DDH髖臼后壁無發育缺陷或缺陷較小時,后方覆蓋減小對髖臼穩定性無顯著影響;如髖臼后壁發育較差時,則可能因為髖臼后壁覆蓋的進一步減小導致頑固的術后反復脫位。② 可改變髖臼方向,使AAA減小,但如果矯正角度過大,則有髖臼過度旋轉,使髖臼緣接近股骨,發生股骨髖臼碰撞。③ 不能改變髖臼本身的形狀,尤其是髖臼深度,因此對于頭臼不對稱的DDH治療效果較差。

股骨髖臼碰撞也稱髖關節撞擊綜合征,是指髖關節解剖結構異常而引發的股骨近端和髖臼間發生撞擊,從而導致髖關節盂唇和關節軟骨的退行性變化,引起髖關節慢性疼痛,手術也可造成醫源性碰撞。臨床上股骨髖臼碰撞分為3種類型:凸輪型、鉗夾型、混合型 [13]。有研究認為,發生鉗夾型撞擊的主要原因是髖臼前方過度覆蓋導致的髖臼后傾[14-16]。而導致髖臼后傾的主要原因是髖臼前方突出、髖臼后壁發育不良或髖臼方向改變[14, 17],常見于包括DDH在內的各種髖部疾病[18]。Salter截骨遠端骨塊過度旋轉可導致AAA過度減小,當AAA<4°時則會造成髖臼后傾,術后可能出現髖關節活動度減小和髖部疼痛的表現[19]。本研究中2例患兒術后AAA接近4°,提示Salter骨盆截骨術后存在髖臼后傾可能性,但由于這2例患兒術后隨訪時間僅1年左右,尚未發現股骨髖臼碰撞表現和癥狀,對于AAA的變化與股骨髖臼碰撞和髖關節疼痛的關系尚需長期隨訪。

Salter骨盆截骨術中遠端骨塊旋轉方向和力度是手術難點,也是手術成功關鍵。有研究報道,骨盆截骨術中如髖臼軸面方向和覆蓋未達最佳位置,可導致術后出現髖關節疼痛等并發癥[20]。遠端骨塊旋轉不足,會造成髖臼方向未達理想狀態,導致髖關節穩定性不佳;而旋轉過度則可能導致髖臼后傾和髖臼后壁覆蓋進一步減小。因此,Salter骨盆截骨術中遠端骨塊的旋轉需要仔細平衡前后覆蓋和髖臼軸面方向。

3.3 Salter骨盆截骨術后髖臼形態及方向改變原因初步分析

本研究通過測量術后截骨遠端骨塊3個方向旋轉距離和髖臼方向、前后方弧度改變的相關性,初步分析了Salter骨盆截骨術對髖臼方向和前后方弧度變化的影響。結果顯示,Salter骨盆截骨術改變髖臼前后弧度的主要因素是向外和向前旋轉,與向下旋轉距離無相關性;改變髖臼方向的主要因素是向前旋轉距離,與向外旋轉距離相關性較小,而與向下旋轉距離無相關。

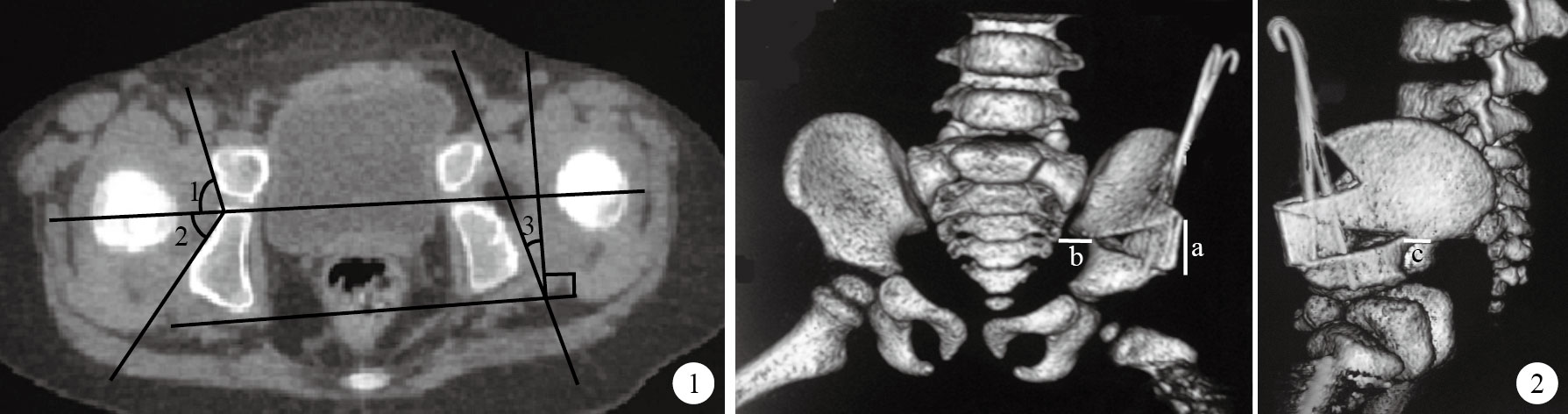

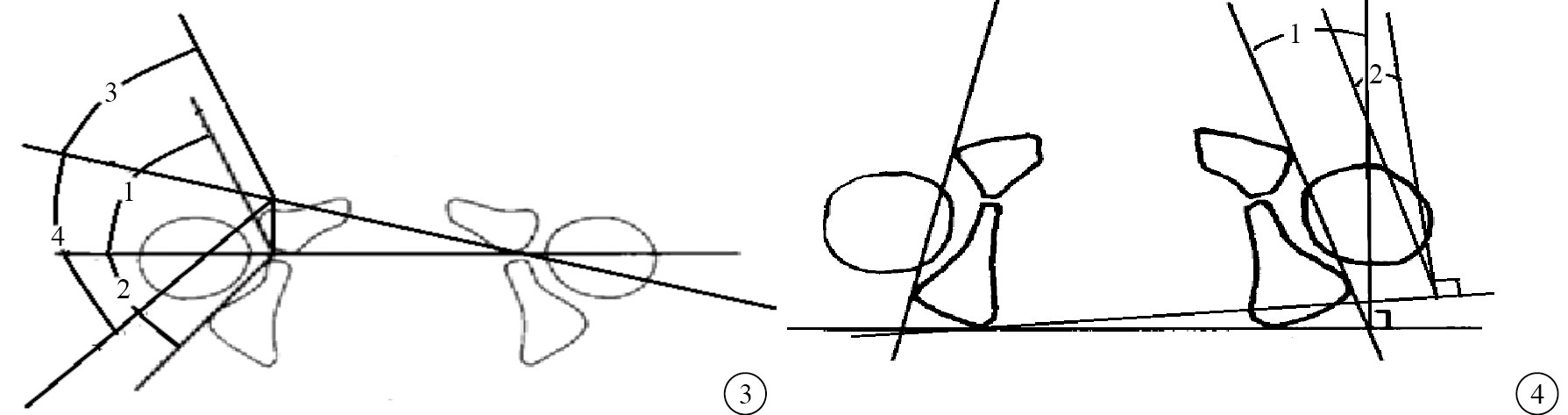

當Salter骨盆截骨術中遠端骨塊向前移動時,術側髖臼Y形軟骨中心前移而對側并未移動,使雙側髖臼中心連線更靠近髖臼前壁,從而導致AAI減小、PAI增大,即髖臼形態不變而前后弧度進行了再次分配(圖 3)。同理,當髖臼向前移動時,髖臼基底部連線亦向前移動,導致Y形軟骨前緣線垂線更靠近髖臼前后緣連線,最終導致AAA減小(圖 4)。如果髖臼向前移動過大,甚至可能出現負角度,可見髖臼向前移動導致AAI、PAI和AAA改變的主要原因是髖臼中心和髖臼基底部的前移,且移動距離越大,角度變化越大。

圖3

髖臼向前移動時AAI和 PAI變化示意圖 ∠ 1:術前AAI ∠ 2:術前PAI ∠ 3:術后AAI ∠ 4 :術后PAI(∠ 1> ∠ 3,∠ 2< ∠ 4,∠ 1+∠ 2= ∠ 3+ ∠ 4) ? ?

圖3

髖臼向前移動時AAI和 PAI變化示意圖 ∠ 1:術前AAI ∠ 2:術前PAI ∠ 3:術后AAI ∠ 4 :術后PAI(∠ 1> ∠ 3,∠ 2< ∠ 4,∠ 1+∠ 2= ∠ 3+ ∠ 4) ? ?但Salter骨盆截骨術遠端骨塊旋轉是三維空間旋轉,除髖臼骨本身可能發生部分形變以及在旋轉過程中除了向前、下、外方向移動外,遠端骨塊本身還可能出現旋轉。當遠端骨塊向外移動時,髖臼平行向外移動,理論上AAI、PAI和AAA均與移動前無任何變化,不會引起角度變化。但由于髖臼后方與恥骨上下支相連,而髖臼前方活動度相對較大,在向外移動時,后方位移的距離不如前方大,此時極有可能以恥骨聯合為中心發生了前方向外、后方向的輕微旋轉,使AAA減小的同時改變了AAI和PAI。但此推論仍需進一步研究驗證。

本研究初步分析了Salter骨盆截骨術遠端骨塊旋轉與髖臼方向、前后方弧度改變的關系,其具體影響機制以及定量計算結論仍需進一步研究。

發育性髖關節脫位(developmental dislocation of the hip,DDH)是小兒矯形外科常見疾病,其治療方法日漸成熟。Salter骨盆截骨術因操作相對簡便、治療效果好,成為5歲以下DDH患兒最常用的骨盆截骨術式。但Salter骨盆截骨術后截骨遠端骨塊移動對髖臼影響的研究較少。本研究通過CT三維重建,初步探討Salter骨盆截骨術對DDH髖臼形態和方向的影響及其相關性,以客觀評價該術式療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 實驗對象

納入標準:① 根據第7屆全國小兒骨科學會議制定的DDH診療指南確診;② 單髖患兒;③ X線片、CT影像學資料完整。排除標準:① 其他原因導致的髖關節脫位;② 單側髖關節半脫位或髖關節發育不良;③ 對側髖關節有髖關節半脫位或髖關節發育不良等病理改變;④ 曾行髖關節切開和/或骨盆截骨術者;⑤ 曾有骨盆骨折或骨盆畸形導致骨盆形態不正常者;⑥ 影像學資料不清晰、拍攝位置不正確。2013年1月-2015年1月,共51例單髖DDH患兒符合選擇標準納入研究,均為女性;年齡1歲6 個月~ 5歲,平均2歲5個月。

1.2 治療方法

術前根據影像學資料行患肢皮膚牽引或股骨髁上骨牽引1~2周,牽引重量為患兒體質量的1/7~1/5。牽引后X線片顯示股骨頭位于髖臼水平后行手術治療。

常規靜脈吸入復合麻醉,患兒取仰臥位,患側髖部墊高30°。取Smith-Peterson切口入路,暴露關節囊。于關節囊內側顯露并切斷髂腰肌。T形切開關節囊,觀察髖臼和股骨頭發育情況,如有圓韌帶予以切除,清除臼底內瘢痕和脂肪組織,試行髖關節復位觀察是否穩定。暴露髂骨翼,取三角形髂骨骨塊備用。于髂前上棘至髂前下棘之間向坐骨大切跡垂直截骨,截骨方向外高內低。將截骨遠端骨塊以恥骨聯合為中心,向前、下、外方向旋轉,位置滿意后將備用三角形骨塊放置于截骨間隙內保持穩定。三角形骨塊用2根克氏針固定。在股骨外側大轉子下方作縱切口,暴露股骨上段骨干。將下肢鋼板放置于股骨上決定截骨位置,根據術前測量患側短縮長度決定截骨長度。截骨后將截骨遠端股骨外旋矯正前傾角后,將近遠端股骨予以鋼板螺釘內固定。再次予以髖關節復位,穩定后緊縮縫合關節囊和各切口。術后予以髖“人”字石膏外固定4周。4周后拔除克氏針并進行髖關節功能鍛煉。術后12周復查X線片后逐漸負重行走。

1.3 影像學測量指標

術前及術后1周內行CT及三維重建,采用Syngo Stidio Advanced軟件(Siemens公司,德國)測量以下指標。① 前髖臼指數(anterior acetabular index,AAI):手術前后髖關節CT橫截面上,通過Y形軟骨前緣線和Y形軟骨前外角與髖臼前緣連線的夾角(圖 1)。 ② 后髖臼指數(posterior acetabular index,PAI):手術前后髖關節CT橫截面上,通過Y形軟骨前緣線和Y形軟骨后外角與髖臼后緣連線的夾角(圖 1)。以上2個指標主要用于表示髖臼前、后壁的弧度、覆蓋程度和發育情況,數值越大,表示髖臼弧度越大,對股骨頭的覆蓋越好,發育情況越好。③ 髖臼前傾角(acetabular anterversion angle,AAA):手術前后髖關節CT橫截面上,以髖臼前緣為頂點,頂點至雙側Y形軟骨前緣線的垂線與髖臼前后緣連線的夾角(圖 1)。該指標表示髖臼在軸面的方向,數值越大,表示髖臼在軸面上越向前方傾斜。④ 軸面髖臼指數(axial acetabular index,AxAI):AAI及PAI之和,表示髖臼在軸面的深度,數值越大,表示髖臼越淺平。⑤ 在術后CT三維重建影像上,將圖像旋轉至正位后,測量術后截骨遠端骨塊向外、向下旋轉的距離;將圖像旋轉至側位后,測量術后截骨遠端骨塊向前旋轉的距離(圖 2)。

圖1

CT圖像上髖臼相關指數測量示意圖 ∠ 1 :AAI ∠ 2 :PAI ∠ 1+∠ 2 :AxAI ∠ 3:AAA ? ?

圖1

CT圖像上髖臼相關指數測量示意圖 ∠ 1 :AAI ∠ 2 :PAI ∠ 1+∠ 2 :AxAI ∠ 3:AAA ? ?1.4 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,AAI、PAI、AAA及AxAI手術前后比較采用配對t檢驗,檢驗水準α=0.05。取差異有統計學意義的指標,計算其手術前后差值,采用Spear man相關分析其與向前、向下、向外旋轉距離的相關性,相關系數r≥0.8為高度相關,0.5≤r <0.8為中度相關;0.3≤r <0.5為低度相關。

2 結果

2.1 Salter骨盆截骨術對髖臼相關指數的影響

AAI、PAI及AAA手術前后比較,差異均有統計學意義(P<0.05);AxAI手術前后比較,差異無統計學意義(t=0.878,P=0.384)。見表 1。AAI、PAI及AAA手術前后差值分別為(4.518±4.601)、(4.219±6.660)、(3.919±4.389)°。

2.2 截骨遠端骨塊旋轉距離對髖臼相關指數的影響

術后截骨遠端骨塊向外、向下、向前旋轉距離分別為(0.420±0.339)、(2.440±0.230)、(0.421±0. 311) cm。

各向旋轉距離與AAI手術前后差值均相關(P<0.05),其中向外旋轉距離與其高度相關(r=0.981)。向外、向前旋轉距離與PAI及AAA手術前后差值相關(P<0.05),向下旋轉距離與其無相關性(P>0.05);其中向前旋轉距離與AAA手術前后差值高度相關(r=0.841)。見表 2。

3 討論

3.1 Salter骨盆截骨術對髖臼形態和方向的影響

上世紀60年代,Salter研究DDH單純復位后髖關節不穩定的原因時發現,與正常髖臼相比,DDH髖臼向前外側傾斜,髖臼對股骨頭前外緣包容較差,尤其是股骨伸直位時,股骨頭前方無足夠覆蓋。如果通過手術恢復髖臼正常方向,將大大增加術后髖關節穩定性,降低復發率[1]。Salter骨盆截骨術通過在髂骨截骨后,以恥骨聯合為中心旋轉遠端骨塊,改變髖臼方向,從而增加了股骨頭前方的覆蓋,使股骨頭在各個方向運動時,均能被髖臼較好覆蓋。該術式具有以下優點:① 減小髖臼指數,增加股骨頭外上方的覆蓋;② 矯正髖臼方向,使髖關節更加穩定;③ 不損傷骨盆Y形軟骨,不改變髖臼容積;④ 術后髖關節功能恢復較快。Salter骨盆截骨術已廣泛用于5 歲以下DDH的治療,配合髖關節切開復位、股骨短縮旋轉截骨等處理,大大提高了手術治愈率,達到滿意效果[2-8]。但目前有關Salter骨盆截骨術對髖臼影響的報道較少。

Salter骨盆截骨術使髖關節生物力學和關節軟骨發生了一系列變化:① 髖臼中心隨著遠端骨塊的移動位置發生了變化,髖臼指數減小,中心邊緣角增大[9];② 髖關節覆蓋面積較術前增大,髖關節壓力和周圍肌肉力量降低[10];③ 改善髖臼軟骨應力集中,促進髖臼發育,延緩骨關節炎的發生[11];④ 骶髂關節壓力增大,可能導致骶髂關節退變和疼痛[12]。本研究結果顯示,與術前相比,術后患兒AAI顯著減小、PAI顯著增大,但兩者之和的AxAI無明顯變化。表明Salter骨盆截骨術使髖臼前方弧度增大、后方弧度減小,在增加髖臼前方覆蓋的同時犧牲了后方覆蓋,但未改變髖臼整體形態、弧度和深度,僅對軸面上髖臼的前后壁進行了調整。術后AAA顯著減小,說明Salter骨盆截骨術可改變髖臼軸面方向,使髖臼前傾程度減小。

3.2 Salter骨盆截骨術可能導致的問題

本研究結果提示,Salter骨盆截骨術可導致以下問題:① 使髖臼后方覆蓋減小。如DDH髖臼后壁無發育缺陷或缺陷較小時,后方覆蓋減小對髖臼穩定性無顯著影響;如髖臼后壁發育較差時,則可能因為髖臼后壁覆蓋的進一步減小導致頑固的術后反復脫位。② 可改變髖臼方向,使AAA減小,但如果矯正角度過大,則有髖臼過度旋轉,使髖臼緣接近股骨,發生股骨髖臼碰撞。③ 不能改變髖臼本身的形狀,尤其是髖臼深度,因此對于頭臼不對稱的DDH治療效果較差。

股骨髖臼碰撞也稱髖關節撞擊綜合征,是指髖關節解剖結構異常而引發的股骨近端和髖臼間發生撞擊,從而導致髖關節盂唇和關節軟骨的退行性變化,引起髖關節慢性疼痛,手術也可造成醫源性碰撞。臨床上股骨髖臼碰撞分為3種類型:凸輪型、鉗夾型、混合型 [13]。有研究認為,發生鉗夾型撞擊的主要原因是髖臼前方過度覆蓋導致的髖臼后傾[14-16]。而導致髖臼后傾的主要原因是髖臼前方突出、髖臼后壁發育不良或髖臼方向改變[14, 17],常見于包括DDH在內的各種髖部疾病[18]。Salter截骨遠端骨塊過度旋轉可導致AAA過度減小,當AAA<4°時則會造成髖臼后傾,術后可能出現髖關節活動度減小和髖部疼痛的表現[19]。本研究中2例患兒術后AAA接近4°,提示Salter骨盆截骨術后存在髖臼后傾可能性,但由于這2例患兒術后隨訪時間僅1年左右,尚未發現股骨髖臼碰撞表現和癥狀,對于AAA的變化與股骨髖臼碰撞和髖關節疼痛的關系尚需長期隨訪。

Salter骨盆截骨術中遠端骨塊旋轉方向和力度是手術難點,也是手術成功關鍵。有研究報道,骨盆截骨術中如髖臼軸面方向和覆蓋未達最佳位置,可導致術后出現髖關節疼痛等并發癥[20]。遠端骨塊旋轉不足,會造成髖臼方向未達理想狀態,導致髖關節穩定性不佳;而旋轉過度則可能導致髖臼后傾和髖臼后壁覆蓋進一步減小。因此,Salter骨盆截骨術中遠端骨塊的旋轉需要仔細平衡前后覆蓋和髖臼軸面方向。

3.3 Salter骨盆截骨術后髖臼形態及方向改變原因初步分析

本研究通過測量術后截骨遠端骨塊3個方向旋轉距離和髖臼方向、前后方弧度改變的相關性,初步分析了Salter骨盆截骨術對髖臼方向和前后方弧度變化的影響。結果顯示,Salter骨盆截骨術改變髖臼前后弧度的主要因素是向外和向前旋轉,與向下旋轉距離無相關性;改變髖臼方向的主要因素是向前旋轉距離,與向外旋轉距離相關性較小,而與向下旋轉距離無相關。

當Salter骨盆截骨術中遠端骨塊向前移動時,術側髖臼Y形軟骨中心前移而對側并未移動,使雙側髖臼中心連線更靠近髖臼前壁,從而導致AAI減小、PAI增大,即髖臼形態不變而前后弧度進行了再次分配(圖 3)。同理,當髖臼向前移動時,髖臼基底部連線亦向前移動,導致Y形軟骨前緣線垂線更靠近髖臼前后緣連線,最終導致AAA減小(圖 4)。如果髖臼向前移動過大,甚至可能出現負角度,可見髖臼向前移動導致AAI、PAI和AAA改變的主要原因是髖臼中心和髖臼基底部的前移,且移動距離越大,角度變化越大。

圖3

髖臼向前移動時AAI和 PAI變化示意圖 ∠ 1:術前AAI ∠ 2:術前PAI ∠ 3:術后AAI ∠ 4 :術后PAI(∠ 1> ∠ 3,∠ 2< ∠ 4,∠ 1+∠ 2= ∠ 3+ ∠ 4) ? ?

圖3

髖臼向前移動時AAI和 PAI變化示意圖 ∠ 1:術前AAI ∠ 2:術前PAI ∠ 3:術后AAI ∠ 4 :術后PAI(∠ 1> ∠ 3,∠ 2< ∠ 4,∠ 1+∠ 2= ∠ 3+ ∠ 4) ? ?但Salter骨盆截骨術遠端骨塊旋轉是三維空間旋轉,除髖臼骨本身可能發生部分形變以及在旋轉過程中除了向前、下、外方向移動外,遠端骨塊本身還可能出現旋轉。當遠端骨塊向外移動時,髖臼平行向外移動,理論上AAI、PAI和AAA均與移動前無任何變化,不會引起角度變化。但由于髖臼后方與恥骨上下支相連,而髖臼前方活動度相對較大,在向外移動時,后方位移的距離不如前方大,此時極有可能以恥骨聯合為中心發生了前方向外、后方向的輕微旋轉,使AAA減小的同時改變了AAI和PAI。但此推論仍需進一步研究驗證。

本研究初步分析了Salter骨盆截骨術遠端骨塊旋轉與髖臼方向、前后方弧度改變的關系,其具體影響機制以及定量計算結論仍需進一步研究。