引用本文: 張順聰, 崔健超, 楊志東, 梁德, 莫凌, 張志達, 唐永超, 林順鑫, 沈耿楊. 單枚和兩枚融合器經單側椎間孔椎體間融合術臨床療效及影像學表現的比較研究. 中國修復重建外科雜志, 2015, 29(11): 1389-1396. doi: 10.7507/1002-1892.20150298 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

解除神經壓迫、恢復椎間高度、固定不穩節段以及增加椎體前柱支撐強度是評價腰椎減壓植骨融合內固定術的重要依據[1-2]。隨著內固定技術提高,椎間融合率成為臨床醫生日益關注的問題[3]。自1996年椎間融合器發明[4],至聚醚醚酮材料成為椎間融合器的主要材料,椎間融合率已超過90%[5-6]。盡管融合率已明顯提高,但若融合失敗,可導致假關節形成、融合器下沉、椎間高度丟失等術后并發癥,最終可能導致手術失敗。目前,經椎間孔椎體間融合術(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)已成為解除單側神經壓迫且融合效果較好的后路術式[7-8]。雖然其具有一定優勢,但存在對側植骨量偏少、單側壓強較大、融合強度不足、融合器下沉及冠狀面失衡的風險[9]。針對TLIF術的缺點,減少上述不良事件成為臨床研究的一大課題。所以,基于增加植骨面積及降低融合器壓強的設想,我們嘗試對符合單側TLIF術式的患者植入2枚椎間融合器,并與植入單枚椎間融合器的患者進行比較,為臨床選擇最合適的治療方式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 腰椎間盤突出癥、腰椎管狹窄癥、退變性滑脫并發單側神經根受壓并伴有椎間不穩者;② 伴有間歇性跛行、馬尾綜合征或神經進行性損傷、肌肉萎縮者;③ 保守治療3個月以上無效者。

排除標準:① 手術節段超過3個;② 真性腰椎滑脫癥、雙側神經根管狹窄或后中央型大塊突出而需雙側減壓者;③ 單純腰椎間盤突出癥且腰椎無明顯不穩定者;④ 術后復查CT發現骨性終板被明顯破壞者;⑤ 骨密度≤-2.5 SD;⑥ 凝血功能、肝腎功能低下及患有心腦血管、呼吸系統疾病不能耐受手術者。

2013年1月-2014年10月共104例患者(包含146個節段)符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本研究中男52例,女52例;年齡25~72歲,平均50.44歲。骨密度-2.1~0.2 SD,平均-1.48 SD。手術節段170個,包括行后路全椎板切除減壓椎間植骨融合術(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)節段和雙側TLIF節段共24個;而行單側TLIF節段146個,其中L2、3 2個,L3、4 14個,L4、5 86個,L5、S1 44個。

由于本研究中部分患者手術節段較多,單個患者中也存在同時多種術式的影響,其中有16例在手術過程中同時存在植入單枚融合器和2枚融合器的節段,所以本研究僅針對手術節段分組,并不以患者分組。其中傳統組64例76個手術節段,采用傳統TLIF術中椎間隙植入單枚融合器;改良組56例70個手術節段,在傳統TLIF術中椎間隙植入2枚融合器。

傳統組:男36例,女28例;年齡32~72歲,平均52.09歲。骨密度為-1.9~0.2 SD,平均-1. 3 8 SD。手術節段位于左側56個,右側20個;L2、3 2個,L3、4 6個,L4、5 46個,L5、S1 22個。改良組:男22例,女34例;年齡25~71歲,平均51.07歲。骨密度為-2.1~-0.1 SD,平均-1.57 SD。手術節段位于左側42個,右側28個;L3、4 8個,L4、5 40個,L5、S1 22個。兩組患者性別、年齡、骨密度、手術節段等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

1.3.1 傳統組

患者于氣管插管全麻后取俯臥位,C臂X線機透視確認手術節段。取后正中入路切開皮膚,沿棘突與兩旁豎脊肌切開腰背筋膜,剝離子往外牽拉豎脊肌,沿該間隙分離直達椎板表面,逐漸顯露至橫突中線,注意保留固定節段頭端椎體與上位椎體間的關節囊,適當止血。顯露清楚后,在固定椎體上依次植入椎弓根螺釘,擰入固定棒,透視下確認螺釘深度、方向無誤。在手術節段一側以骨刀鑿取關節突關節,尖刀切除黃韌帶,椎板咬骨鉗擴大神經根管,取出的自體骨剔除表面軟組織,制成綠豆大小骨粒用于植入椎間隙及椎間融合器。神經剝離子分離硬膜囊及神經根,再以尖刀切除病變椎間盤的纖維環,以刮刀、髓核鉗逐漸取出髓核并擴大椎間隙內空間,以弧型髓核鉗鉗出對側髓核,刮刀刮去上下終板表面的軟骨終板,顯露出滲血明顯的骨性終板。依次以8#~13#椎間融合器試模,然后植入骨粒,輕輕打壓后植入塞滿自體骨的融合器,以矢狀角約為30°敲至離椎體后緣5 mm處,沖洗確認椎管內無壓迫,充分止血后,留置引流管,逐層關閉深筋膜、皮下及皮膚。

1.3.2 改良組

麻醉、體位、植釘、減壓過程同傳統組。在植入第1個融合器后,以8#試模利用杠桿原理將第1個椎間融合器推向對側并壓緊,然后植入與第1個同尺寸融合器,打壓至同等深度。沖洗確認椎管內無壓迫,充分止血后,留置引流管,逐層關閉深筋膜、皮下及皮膚。

1.4 術后處理及評價指標

術后常規予以預防感染、止痛等對癥處理。待引流量≤30 mL后拔除引流管,一般拔管時間為術后2~3 d。拔管后佩戴腰圍逐步練習坐、站、行,腰圍佩戴3個月。術后3個月內避免彎腰狀態下負重,3個月后解除腰圍進行功能鍛煉。

評價指標:① 主觀指標:術前及術后7 d、3 個月、12個月分別行疼痛視覺模擬評分(VAS)、Os wes try功能障礙指數(ODI)評分及日本骨科協會(JOA)評分,評價患者主觀感受。② 客觀指標:各時間點均行腰椎CT檢查,術后7 d測量責任椎間隙橫斷面的植骨面積(以評價椎間植骨量),各時間點測量術側及對側椎間隙高度及其差值(所得數據<0提示術側高度較大,>0提示術側高度較小),并觀察融合節段個數。由于融合器下沉會導致雙側椎間隙高度差值減少,故統計時剔除了融合下沉節段的數據,僅統計無下沉節段的椎間隙高度差值。③ 并發癥:觀察椎間融合器下沉(融合器突破椎體骨性終板并內陷超過2 mm)[10]的發生情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS19.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組內手術前后比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般結果

所有患者均獲隨訪,隨訪時間9~15個月,平均12.85個月。傳統組1例患者于術后1周出現深筋膜下膿腫,予以清創后膿腫消除,切口愈合良好,1年后復查未見感染表現;改良組1例患者于術后2 個月因腰痛發現椎間隙感染,予以抗生素治療2 個月后隨訪未見異常。其余患者切口均Ⅰ期愈合,無相關早期并發癥發生。隨訪過程中未出現死亡病例。

2.2 臨床療效

兩組術后各時間點VAS、ODI、JOA評分均較術前顯著改善,比較差異有統計學意義(P<0.05);術后隨時間延長,各評分逐漸改善。術前及術后7 d、3個月兩組間比較VAS及ODI評分,差異無統計學意義(P>0.05);術后12個月傳統組VAS及ODI評分略優于改良組,差異有統計學意義(P<0.05)。手術前后各時間點兩組間比較JOA評分,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 1~3。

2.3 影像學評價

2.3.1 植骨面積及融合率

傳統組和改良組術后7 d CT檢查示橫斷面植骨面積分別為(4.81± 0.97) cm2和(5.94±1.17)cm2,比較差異有統計學意義(t= -6.365,P=0.000)。術后3個月及12個月傳統組融合節段分別為64個(84.2%)和70個(92.1%),改良組分別為62個(88.6%)和66個(94.3%),兩組間比較差異有統計學意義(χ2=76.959,P=0.000;χ2=108.740,P=0.000),但兩組融合率水平較為接近。

2.3.2 椎間隙高度

盡管傳統組術后7 d術側椎間隙高度與術前比較差異無統計學意義(P>0.05),但仍高于術前;而兩組術后7 d對側椎間隙高度及改良組術后7 d術側椎間隙高度均較術前顯著增加(P<0.05)。隨時間延長,術后3、12個月兩組雙側椎間隙高度均有不同程度丟失,傳統組丟失更嚴重,術后12個月時其雙側椎間隙高度均已低于術前,其中對側椎間隙高度與術前比較差異有統計學意義(P<0.05);且術后12個月傳統組對側椎間隙高度顯著低于術側,可能存在一定傾斜,差異有統計學意義(P<0.05)。而改良組術后3、12個月椎間隙高度均高于術前(P<0.05),且各時間點雙側椎間隙高度比較差異均無統計學意義(P>0.05),提示融合節段無明顯傾斜。見表 4。

術前及術后7 d兩組雙側椎間隙高度差值比較差異均無統計學意義(P>0.05);術后3、12個月改良組雙側椎間隙高度差值均低于傳統組,但僅術后12個月全部節段和無下沉節段差值兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 5。

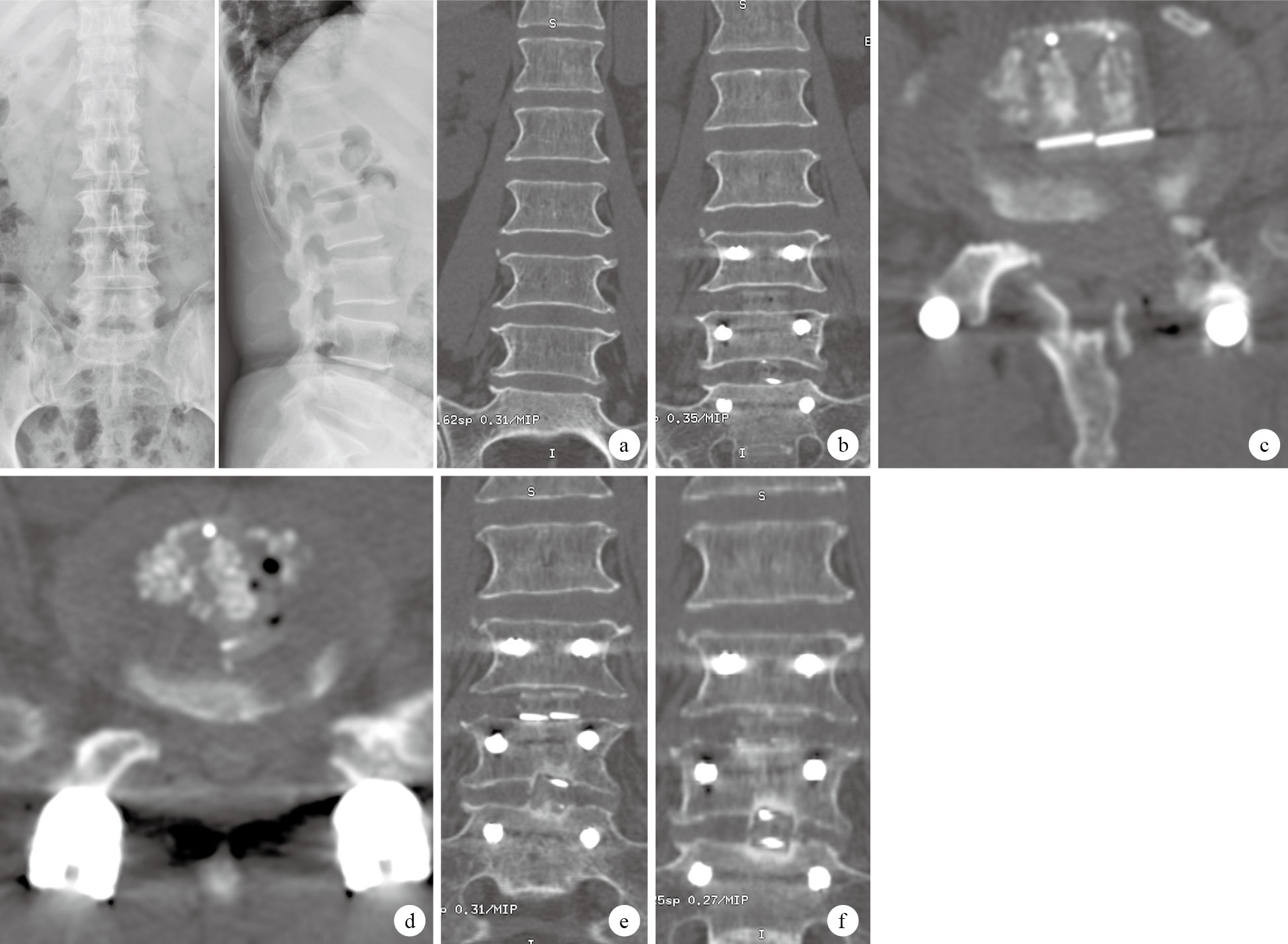

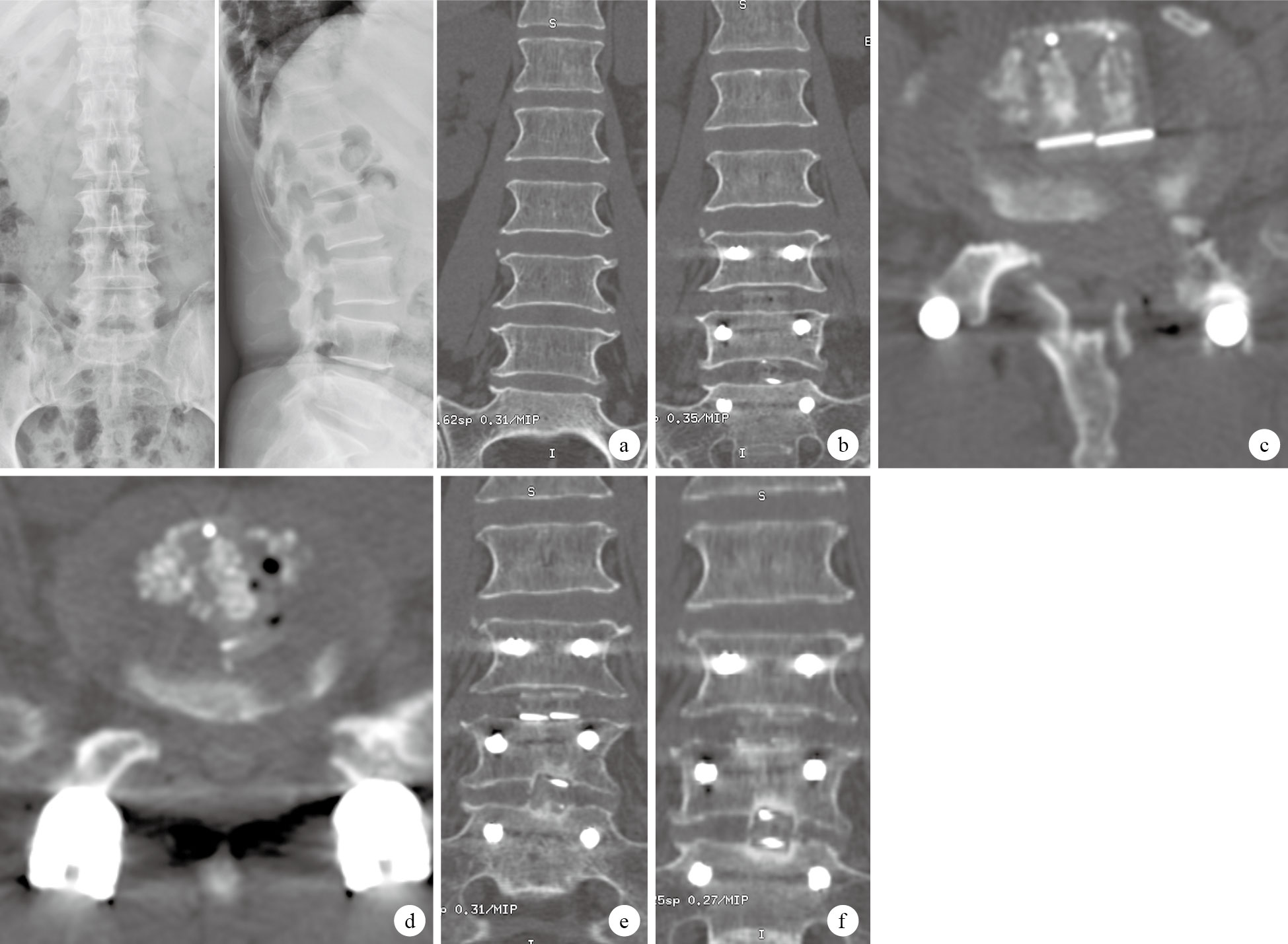

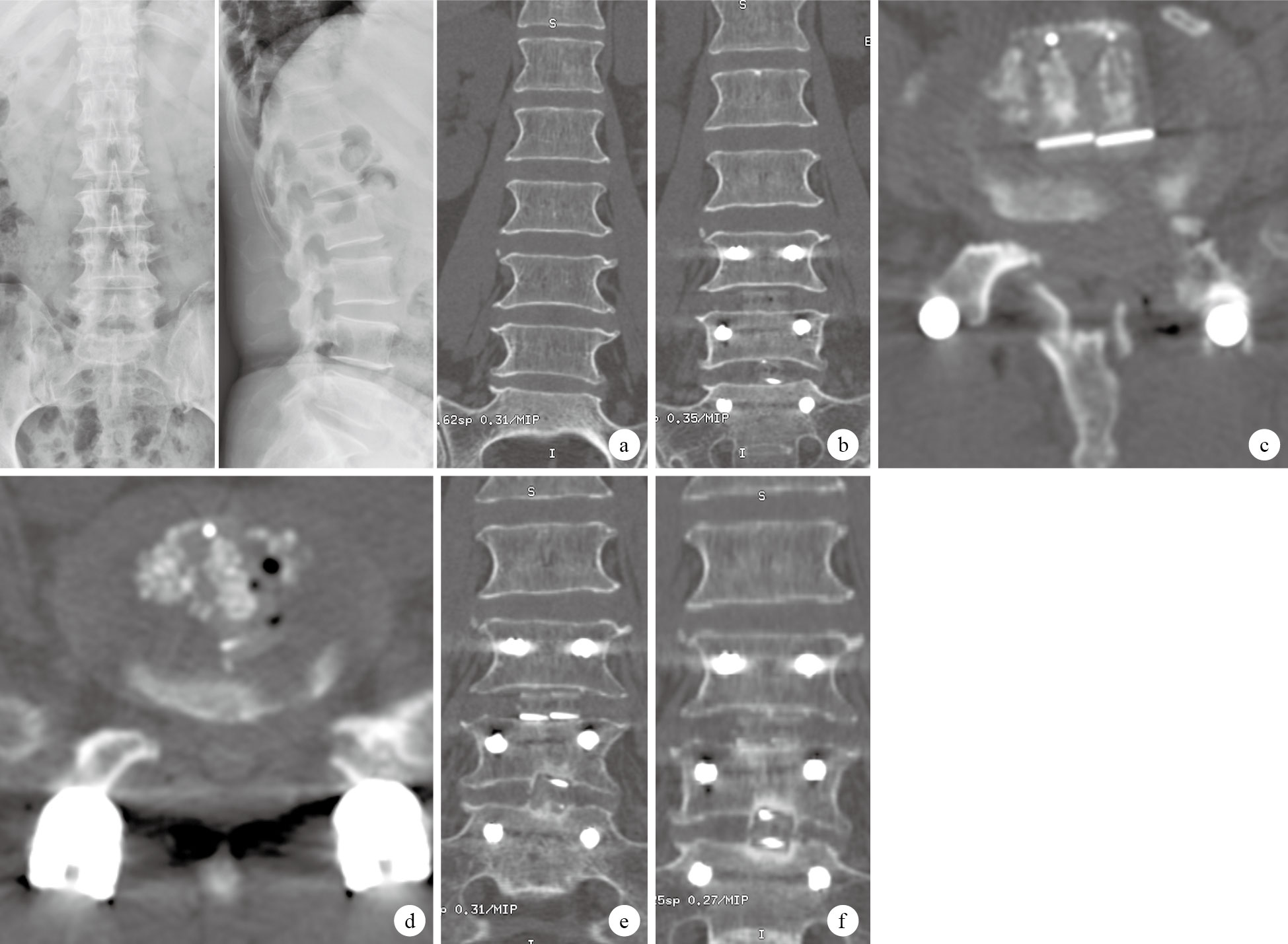

術后3個月復查CT,傳統組有34個節段(44.74%)出現融合器不同程度下沉,而改良組僅有8 個節段(11.43%)出現融合器下沉,比較差異有統計學意義(χ2=26.329,P=0.000)。術后12個月,傳統組下沉融合器數量增加至36個節段(47.37%),仍顯著高于改良組的10個節段(14.29%),差異有統計學意義(χ2=19.973,P=0.000)。見圖 1。

圖1

患者,女,57歲,L4、5、L5、S1節段腰椎管狹窄癥,行L4、5、L5、S1左側TLIF術,術中于L4、5間隙經左側椎弓根入路植入2枚融合器,L5、S1植入1枚融合器 ? 術前正側位X線片及冠狀面CT示L4、5、L5、S1椎間隙不同程度變窄,未見明顯骨量丟失 ? 術后7 d冠狀面CT示L4、5、L5、S1終板完整,融合器位置良好,雙側平衡 ? 術后7 d L4、5橫斷面CT示植骨面積5.56 cm2 ? 術后7 d L5、S1橫斷面CT示植骨面積4.02 cm2 ? 術后4個月冠狀面CT示L4、5間隙的上下終板均完整、融合器無下沉,而L5、S1間隙中融合器已突入鄰近終板并出現輕度翻轉、融合器邊緣硬化 ? 術后13個月冠狀面CT示L4、5間隙鄰近終板完整、融合器未突入終板,而L5、S1間隙中融合器突入鄰近終板并較之前顯著

Figure1.

A 57-year-old female patient with lumbar spinal stenosis,who underwent left TLIF at L4,5 and L5,S1,and two Cages were implanted into L4,5 through only left side and single Cage was implanted into L5,S1 ? Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films and coronal CT,showing decreased height of L4,5 and L5,S1 and normal bone mineral density ? Coronal CT at 7 days after operation,showing complete end plates at L4,5 and L5,S1,good position of Cages and no height difference of intervertebral space between affected side and normal side ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 5.56 cm2 at L4,5 ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 4.02 cm2 at L5,S1 ? Coronal CT at 4 months after operation,showing complete end plates at L4,5 and no Cage subsidence,but the Cage showed little inclined and immersed to end plates of L5,S1 ? Coronal CT at 13 months after operation,showing complete end plates and no Cages intrusion at L4,5,but the subsidence of Cage at L5,S1 was more obvious

圖1

患者,女,57歲,L4、5、L5、S1節段腰椎管狹窄癥,行L4、5、L5、S1左側TLIF術,術中于L4、5間隙經左側椎弓根入路植入2枚融合器,L5、S1植入1枚融合器 ? 術前正側位X線片及冠狀面CT示L4、5、L5、S1椎間隙不同程度變窄,未見明顯骨量丟失 ? 術后7 d冠狀面CT示L4、5、L5、S1終板完整,融合器位置良好,雙側平衡 ? 術后7 d L4、5橫斷面CT示植骨面積5.56 cm2 ? 術后7 d L5、S1橫斷面CT示植骨面積4.02 cm2 ? 術后4個月冠狀面CT示L4、5間隙的上下終板均完整、融合器無下沉,而L5、S1間隙中融合器已突入鄰近終板并出現輕度翻轉、融合器邊緣硬化 ? 術后13個月冠狀面CT示L4、5間隙鄰近終板完整、融合器未突入終板,而L5、S1間隙中融合器突入鄰近終板并較之前顯著

Figure1.

A 57-year-old female patient with lumbar spinal stenosis,who underwent left TLIF at L4,5 and L5,S1,and two Cages were implanted into L4,5 through only left side and single Cage was implanted into L5,S1 ? Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films and coronal CT,showing decreased height of L4,5 and L5,S1 and normal bone mineral density ? Coronal CT at 7 days after operation,showing complete end plates at L4,5 and L5,S1,good position of Cages and no height difference of intervertebral space between affected side and normal side ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 5.56 cm2 at L4,5 ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 4.02 cm2 at L5,S1 ? Coronal CT at 4 months after operation,showing complete end plates at L4,5 and no Cage subsidence,but the Cage showed little inclined and immersed to end plates of L5,S1 ? Coronal CT at 13 months after operation,showing complete end plates and no Cages intrusion at L4,5,but the subsidence of Cage at L5,S1 was more obvious

3 討論

對比其他后路脊柱手術,TLIF具有手術時間短、出血少、神經損傷風險低等特點[11]。盡管TLIF在手術療效及并發癥方面均優于其他融合術式,但其因存在椎間植骨量較少、椎間穩定性不足等問題一直飽受爭議。所以,本研究對符合選擇標準的患者采用TLIF術式時,對植骨量不足方面進行改進,試圖增加椎間植骨空間,并植入2枚椎間融合器,回顧分析比較該術式與傳統TLIF術式的療效。

改良組與傳統組比較,手術入路、植釘、減壓過程均一致,但前者由于椎間盤處理范圍更大,且多植入2個椎間融合器,故從理論上推算所需手術時間、術中出血量及耗材費用均較傳統組多。既往手術病例中各患者手術節段數量不同,還存在部分節段因雙側受壓而增加了雙側TLIF術和PLIF術的影響,故在回顧性研究中納入手術時間、術中出血量及耗材費用并無參考意義,因此本研究并未納入這3個指標。

另外,由于兩種術式入路和椎管內減壓方法一致,所以患者根性癥狀及活動功能均在術后7 d后得到明顯恢復,隨著恢復時間增加,兩組術后VAS、ODI、JOA評分均較術前顯著改善(P<0.05)。盡管分析VAS及ODI評分中發現,改良組在術后12個月時有輕微反復,但其與傳統組同時間點的評分仍十分接近,且明顯優于術前水平。從這3項指標可發現,改良組與傳統組均能很好地緩解癥狀,達到臨床治療目的。

既往大量研究指出,TLIF術除需盡量減壓外,還要求椎間骨性融合,從而達到更好的穩定效果[12]。而傳統單側TLIF術中,盡管術側植入融合器可提供椎間支撐、穩定序列的作用,但對側因植骨量不足、融合面積少而始終存在椎間微動,長期可影響術側融合效果和內固定的穩定性,最終導致手術失敗[13]。另外單側植骨及單枚椎間融合器植入后,反而增加了融合器下沉和假關節形成風險[1, 14],所以植骨量直接影響椎間支撐強度和椎間穩定性[15]。本研究中術后7 d CT示,改良組椎間植骨面積明顯多于傳統組,這與手術過程中充分刮除對側椎間盤內髓核、創造更大植骨床有直接關系。爬行替代后的骨組織與上下椎體融合后構成前柱的穩定結構,融合面積越大,所得的椎間支撐效果越好、穩定性越強[16]。所以,這也間接提示,因改良組增加了植骨量,可能獲得更好的椎間穩定性。由于實際操作中無法在規定時間內短周期多次復查,故目前仍無法比較兩種術式對具體融合時間的差異,但已有大量文獻指出,隨著植骨床面積的增加,椎體間血運環境會得到進一步改善,植入骨塊能被更好、更快地通過爬行替代而融合[15, 17-18],從而增加融合率[19]。

由于脊柱前柱系統承受著上半身80%的體重[20],盡管椎體后方椎弓根螺釘系統起著強大的支撐效果,但在椎間融合前椎間融合器仍是主要的承重結構[20-21]。本研究中,術后3個月復查CT發現,盡管兩組中超過80%的椎間已融合,但傳統組中有34個節段出現融合器下沉,下沉率達44.74%,而改良組則為8個節段,下沉率11.43%。傳統TLIF術植入單枚融合器后,因本身剛度明顯高于鄰近骨粒以及承重面積小,力線大部分通過融合器,壓強過大,從而導致融合器下沉。最近研究也表明,融合器承重面積越大、壓強更小、在椎體間分布越均勻,其抗壓能力以及穩定性越強[16, 22]。有限元模型分析[23]發現,植入2枚融合器后,受壓面積加倍引起單位面積的壓力驟減,從而在各方向活動均能獲得更好的穩定性。既往文獻也曾報道過椎間植入單枚融合器后,融合器完全突入椎體內的病例[24]。由于本研究中對融合器下沉的評價方法較為苛刻,陷入終板內2 mm即為融合器下沉;另外,本研究中融合器下沉是基于CT掃描判斷,敏感性明顯高于X線。基于上述兩個因素,本研究中融合器下沉發生率明顯高于Tien[25]報道的14.3%。慶幸的是,本研究中并無整個融合器陷入椎體內的情況發生,故盡管傳統組中下沉率較高,但也并未引起椎間隙高度嚴重丟失及再發根性癥狀的并發癥。當然,嚴重融合器下沉會引起椎管內神經受壓加重、螺釘松動[26-28],從而需再次手術治療[29]。

本研究中,兩組術后7 d雙側椎間高度較術前均得到明顯恢復(P<0.05),并且雙側椎間隙高度之間并無明顯差異(P>0.05)。隨著隨訪時間增加,盡管兩組中雙側椎間隙高度均有輕度減少,但可發現傳統組雙側椎間隙高度間已逐漸形成差異(P<0.05),提示傳統組中手術節段出現傾斜。而改良組中雙側椎間隙高度則差異較少(P>0.05),僅約為0.1 mm。另外,融合器下沉后,相應一側的椎間隙高度會因此減少,從而減少了雙側高度之間的差異。故本研究中,將融合器下沉節段剔除后,單純探討無下沉融合器節段的雙側椎間隙高度差值,發現傳統組的雙側椎間隙高度差值更大,術側高度比對側高度大約1.36 mm,遠高于改良組的0.1 mm。提示傳統組中除了融合器下沉率較高外,還會出現椎間隙傾斜的情況。Kepl er等[30]研究發現,術后殘留下肢根性癥狀與術后椎間高度逐漸丟失有關。若脊柱冠狀面傾斜嚴重,還可加速鄰近節段的退變,這將嚴重影響患者的生活質量。

綜上述,本研究發現,對傳統TLIF術式進行改良,植入更大量的骨粒及2枚融合器,能夠更好地保持腰椎各椎體的序列、促進椎間融合、保持腰椎的椎間穩定性、減少融合器下沉等。傳統術式和改良術式的植釘、減壓過程均一致,均適用于單側神經受壓的退變性腰椎疾病;而根據目前資料顯示,若患者椎體間面積充足,可能使用改良術式的效果更為理想。但值得注意的是,由于椎體間植入融合器的通道非常有限,故植入第2枚融合器時,需注意保護好鄰近神經結構,以免造成神經損傷。本研究也存在一些不足,如隨訪時間較短、患者手術節段不統一、缺乏更全面的機制解釋,希望將來通過開展臨床前瞻性研究及有限元研究,以深入探討兩術式的區別。

解除神經壓迫、恢復椎間高度、固定不穩節段以及增加椎體前柱支撐強度是評價腰椎減壓植骨融合內固定術的重要依據[1-2]。隨著內固定技術提高,椎間融合率成為臨床醫生日益關注的問題[3]。自1996年椎間融合器發明[4],至聚醚醚酮材料成為椎間融合器的主要材料,椎間融合率已超過90%[5-6]。盡管融合率已明顯提高,但若融合失敗,可導致假關節形成、融合器下沉、椎間高度丟失等術后并發癥,最終可能導致手術失敗。目前,經椎間孔椎體間融合術(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)已成為解除單側神經壓迫且融合效果較好的后路術式[7-8]。雖然其具有一定優勢,但存在對側植骨量偏少、單側壓強較大、融合強度不足、融合器下沉及冠狀面失衡的風險[9]。針對TLIF術的缺點,減少上述不良事件成為臨床研究的一大課題。所以,基于增加植骨面積及降低融合器壓強的設想,我們嘗試對符合單側TLIF術式的患者植入2枚椎間融合器,并與植入單枚椎間融合器的患者進行比較,為臨床選擇最合適的治療方式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 腰椎間盤突出癥、腰椎管狹窄癥、退變性滑脫并發單側神經根受壓并伴有椎間不穩者;② 伴有間歇性跛行、馬尾綜合征或神經進行性損傷、肌肉萎縮者;③ 保守治療3個月以上無效者。

排除標準:① 手術節段超過3個;② 真性腰椎滑脫癥、雙側神經根管狹窄或后中央型大塊突出而需雙側減壓者;③ 單純腰椎間盤突出癥且腰椎無明顯不穩定者;④ 術后復查CT發現骨性終板被明顯破壞者;⑤ 骨密度≤-2.5 SD;⑥ 凝血功能、肝腎功能低下及患有心腦血管、呼吸系統疾病不能耐受手術者。

2013年1月-2014年10月共104例患者(包含146個節段)符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本研究中男52例,女52例;年齡25~72歲,平均50.44歲。骨密度-2.1~0.2 SD,平均-1.48 SD。手術節段170個,包括行后路全椎板切除減壓椎間植骨融合術(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)節段和雙側TLIF節段共24個;而行單側TLIF節段146個,其中L2、3 2個,L3、4 14個,L4、5 86個,L5、S1 44個。

由于本研究中部分患者手術節段較多,單個患者中也存在同時多種術式的影響,其中有16例在手術過程中同時存在植入單枚融合器和2枚融合器的節段,所以本研究僅針對手術節段分組,并不以患者分組。其中傳統組64例76個手術節段,采用傳統TLIF術中椎間隙植入單枚融合器;改良組56例70個手術節段,在傳統TLIF術中椎間隙植入2枚融合器。

傳統組:男36例,女28例;年齡32~72歲,平均52.09歲。骨密度為-1.9~0.2 SD,平均-1. 3 8 SD。手術節段位于左側56個,右側20個;L2、3 2個,L3、4 6個,L4、5 46個,L5、S1 22個。改良組:男22例,女34例;年齡25~71歲,平均51.07歲。骨密度為-2.1~-0.1 SD,平均-1.57 SD。手術節段位于左側42個,右側28個;L3、4 8個,L4、5 40個,L5、S1 22個。兩組患者性別、年齡、骨密度、手術節段等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

1.3.1 傳統組

患者于氣管插管全麻后取俯臥位,C臂X線機透視確認手術節段。取后正中入路切開皮膚,沿棘突與兩旁豎脊肌切開腰背筋膜,剝離子往外牽拉豎脊肌,沿該間隙分離直達椎板表面,逐漸顯露至橫突中線,注意保留固定節段頭端椎體與上位椎體間的關節囊,適當止血。顯露清楚后,在固定椎體上依次植入椎弓根螺釘,擰入固定棒,透視下確認螺釘深度、方向無誤。在手術節段一側以骨刀鑿取關節突關節,尖刀切除黃韌帶,椎板咬骨鉗擴大神經根管,取出的自體骨剔除表面軟組織,制成綠豆大小骨粒用于植入椎間隙及椎間融合器。神經剝離子分離硬膜囊及神經根,再以尖刀切除病變椎間盤的纖維環,以刮刀、髓核鉗逐漸取出髓核并擴大椎間隙內空間,以弧型髓核鉗鉗出對側髓核,刮刀刮去上下終板表面的軟骨終板,顯露出滲血明顯的骨性終板。依次以8#~13#椎間融合器試模,然后植入骨粒,輕輕打壓后植入塞滿自體骨的融合器,以矢狀角約為30°敲至離椎體后緣5 mm處,沖洗確認椎管內無壓迫,充分止血后,留置引流管,逐層關閉深筋膜、皮下及皮膚。

1.3.2 改良組

麻醉、體位、植釘、減壓過程同傳統組。在植入第1個融合器后,以8#試模利用杠桿原理將第1個椎間融合器推向對側并壓緊,然后植入與第1個同尺寸融合器,打壓至同等深度。沖洗確認椎管內無壓迫,充分止血后,留置引流管,逐層關閉深筋膜、皮下及皮膚。

1.4 術后處理及評價指標

術后常規予以預防感染、止痛等對癥處理。待引流量≤30 mL后拔除引流管,一般拔管時間為術后2~3 d。拔管后佩戴腰圍逐步練習坐、站、行,腰圍佩戴3個月。術后3個月內避免彎腰狀態下負重,3個月后解除腰圍進行功能鍛煉。

評價指標:① 主觀指標:術前及術后7 d、3 個月、12個月分別行疼痛視覺模擬評分(VAS)、Os wes try功能障礙指數(ODI)評分及日本骨科協會(JOA)評分,評價患者主觀感受。② 客觀指標:各時間點均行腰椎CT檢查,術后7 d測量責任椎間隙橫斷面的植骨面積(以評價椎間植骨量),各時間點測量術側及對側椎間隙高度及其差值(所得數據<0提示術側高度較大,>0提示術側高度較小),并觀察融合節段個數。由于融合器下沉會導致雙側椎間隙高度差值減少,故統計時剔除了融合下沉節段的數據,僅統計無下沉節段的椎間隙高度差值。③ 并發癥:觀察椎間融合器下沉(融合器突破椎體骨性終板并內陷超過2 mm)[10]的發生情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS19.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組內手術前后比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般結果

所有患者均獲隨訪,隨訪時間9~15個月,平均12.85個月。傳統組1例患者于術后1周出現深筋膜下膿腫,予以清創后膿腫消除,切口愈合良好,1年后復查未見感染表現;改良組1例患者于術后2 個月因腰痛發現椎間隙感染,予以抗生素治療2 個月后隨訪未見異常。其余患者切口均Ⅰ期愈合,無相關早期并發癥發生。隨訪過程中未出現死亡病例。

2.2 臨床療效

兩組術后各時間點VAS、ODI、JOA評分均較術前顯著改善,比較差異有統計學意義(P<0.05);術后隨時間延長,各評分逐漸改善。術前及術后7 d、3個月兩組間比較VAS及ODI評分,差異無統計學意義(P>0.05);術后12個月傳統組VAS及ODI評分略優于改良組,差異有統計學意義(P<0.05)。手術前后各時間點兩組間比較JOA評分,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 1~3。

2.3 影像學評價

2.3.1 植骨面積及融合率

傳統組和改良組術后7 d CT檢查示橫斷面植骨面積分別為(4.81± 0.97) cm2和(5.94±1.17)cm2,比較差異有統計學意義(t= -6.365,P=0.000)。術后3個月及12個月傳統組融合節段分別為64個(84.2%)和70個(92.1%),改良組分別為62個(88.6%)和66個(94.3%),兩組間比較差異有統計學意義(χ2=76.959,P=0.000;χ2=108.740,P=0.000),但兩組融合率水平較為接近。

2.3.2 椎間隙高度

盡管傳統組術后7 d術側椎間隙高度與術前比較差異無統計學意義(P>0.05),但仍高于術前;而兩組術后7 d對側椎間隙高度及改良組術后7 d術側椎間隙高度均較術前顯著增加(P<0.05)。隨時間延長,術后3、12個月兩組雙側椎間隙高度均有不同程度丟失,傳統組丟失更嚴重,術后12個月時其雙側椎間隙高度均已低于術前,其中對側椎間隙高度與術前比較差異有統計學意義(P<0.05);且術后12個月傳統組對側椎間隙高度顯著低于術側,可能存在一定傾斜,差異有統計學意義(P<0.05)。而改良組術后3、12個月椎間隙高度均高于術前(P<0.05),且各時間點雙側椎間隙高度比較差異均無統計學意義(P>0.05),提示融合節段無明顯傾斜。見表 4。

術前及術后7 d兩組雙側椎間隙高度差值比較差異均無統計學意義(P>0.05);術后3、12個月改良組雙側椎間隙高度差值均低于傳統組,但僅術后12個月全部節段和無下沉節段差值兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 5。

術后3個月復查CT,傳統組有34個節段(44.74%)出現融合器不同程度下沉,而改良組僅有8 個節段(11.43%)出現融合器下沉,比較差異有統計學意義(χ2=26.329,P=0.000)。術后12個月,傳統組下沉融合器數量增加至36個節段(47.37%),仍顯著高于改良組的10個節段(14.29%),差異有統計學意義(χ2=19.973,P=0.000)。見圖 1。

圖1

患者,女,57歲,L4、5、L5、S1節段腰椎管狹窄癥,行L4、5、L5、S1左側TLIF術,術中于L4、5間隙經左側椎弓根入路植入2枚融合器,L5、S1植入1枚融合器 ? 術前正側位X線片及冠狀面CT示L4、5、L5、S1椎間隙不同程度變窄,未見明顯骨量丟失 ? 術后7 d冠狀面CT示L4、5、L5、S1終板完整,融合器位置良好,雙側平衡 ? 術后7 d L4、5橫斷面CT示植骨面積5.56 cm2 ? 術后7 d L5、S1橫斷面CT示植骨面積4.02 cm2 ? 術后4個月冠狀面CT示L4、5間隙的上下終板均完整、融合器無下沉,而L5、S1間隙中融合器已突入鄰近終板并出現輕度翻轉、融合器邊緣硬化 ? 術后13個月冠狀面CT示L4、5間隙鄰近終板完整、融合器未突入終板,而L5、S1間隙中融合器突入鄰近終板并較之前顯著

Figure1.

A 57-year-old female patient with lumbar spinal stenosis,who underwent left TLIF at L4,5 and L5,S1,and two Cages were implanted into L4,5 through only left side and single Cage was implanted into L5,S1 ? Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films and coronal CT,showing decreased height of L4,5 and L5,S1 and normal bone mineral density ? Coronal CT at 7 days after operation,showing complete end plates at L4,5 and L5,S1,good position of Cages and no height difference of intervertebral space between affected side and normal side ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 5.56 cm2 at L4,5 ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 4.02 cm2 at L5,S1 ? Coronal CT at 4 months after operation,showing complete end plates at L4,5 and no Cage subsidence,but the Cage showed little inclined and immersed to end plates of L5,S1 ? Coronal CT at 13 months after operation,showing complete end plates and no Cages intrusion at L4,5,but the subsidence of Cage at L5,S1 was more obvious

圖1

患者,女,57歲,L4、5、L5、S1節段腰椎管狹窄癥,行L4、5、L5、S1左側TLIF術,術中于L4、5間隙經左側椎弓根入路植入2枚融合器,L5、S1植入1枚融合器 ? 術前正側位X線片及冠狀面CT示L4、5、L5、S1椎間隙不同程度變窄,未見明顯骨量丟失 ? 術后7 d冠狀面CT示L4、5、L5、S1終板完整,融合器位置良好,雙側平衡 ? 術后7 d L4、5橫斷面CT示植骨面積5.56 cm2 ? 術后7 d L5、S1橫斷面CT示植骨面積4.02 cm2 ? 術后4個月冠狀面CT示L4、5間隙的上下終板均完整、融合器無下沉,而L5、S1間隙中融合器已突入鄰近終板并出現輕度翻轉、融合器邊緣硬化 ? 術后13個月冠狀面CT示L4、5間隙鄰近終板完整、融合器未突入終板,而L5、S1間隙中融合器突入鄰近終板并較之前顯著

Figure1.

A 57-year-old female patient with lumbar spinal stenosis,who underwent left TLIF at L4,5 and L5,S1,and two Cages were implanted into L4,5 through only left side and single Cage was implanted into L5,S1 ? Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films and coronal CT,showing decreased height of L4,5 and L5,S1 and normal bone mineral density ? Coronal CT at 7 days after operation,showing complete end plates at L4,5 and L5,S1,good position of Cages and no height difference of intervertebral space between affected side and normal side ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 5.56 cm2 at L4,5 ? Sectional CT at 7 days after operation,showing that the area of bone grafting reached 4.02 cm2 at L5,S1 ? Coronal CT at 4 months after operation,showing complete end plates at L4,5 and no Cage subsidence,but the Cage showed little inclined and immersed to end plates of L5,S1 ? Coronal CT at 13 months after operation,showing complete end plates and no Cages intrusion at L4,5,but the subsidence of Cage at L5,S1 was more obvious

3 討論

對比其他后路脊柱手術,TLIF具有手術時間短、出血少、神經損傷風險低等特點[11]。盡管TLIF在手術療效及并發癥方面均優于其他融合術式,但其因存在椎間植骨量較少、椎間穩定性不足等問題一直飽受爭議。所以,本研究對符合選擇標準的患者采用TLIF術式時,對植骨量不足方面進行改進,試圖增加椎間植骨空間,并植入2枚椎間融合器,回顧分析比較該術式與傳統TLIF術式的療效。

改良組與傳統組比較,手術入路、植釘、減壓過程均一致,但前者由于椎間盤處理范圍更大,且多植入2個椎間融合器,故從理論上推算所需手術時間、術中出血量及耗材費用均較傳統組多。既往手術病例中各患者手術節段數量不同,還存在部分節段因雙側受壓而增加了雙側TLIF術和PLIF術的影響,故在回顧性研究中納入手術時間、術中出血量及耗材費用并無參考意義,因此本研究并未納入這3個指標。

另外,由于兩種術式入路和椎管內減壓方法一致,所以患者根性癥狀及活動功能均在術后7 d后得到明顯恢復,隨著恢復時間增加,兩組術后VAS、ODI、JOA評分均較術前顯著改善(P<0.05)。盡管分析VAS及ODI評分中發現,改良組在術后12個月時有輕微反復,但其與傳統組同時間點的評分仍十分接近,且明顯優于術前水平。從這3項指標可發現,改良組與傳統組均能很好地緩解癥狀,達到臨床治療目的。

既往大量研究指出,TLIF術除需盡量減壓外,還要求椎間骨性融合,從而達到更好的穩定效果[12]。而傳統單側TLIF術中,盡管術側植入融合器可提供椎間支撐、穩定序列的作用,但對側因植骨量不足、融合面積少而始終存在椎間微動,長期可影響術側融合效果和內固定的穩定性,最終導致手術失敗[13]。另外單側植骨及單枚椎間融合器植入后,反而增加了融合器下沉和假關節形成風險[1, 14],所以植骨量直接影響椎間支撐強度和椎間穩定性[15]。本研究中術后7 d CT示,改良組椎間植骨面積明顯多于傳統組,這與手術過程中充分刮除對側椎間盤內髓核、創造更大植骨床有直接關系。爬行替代后的骨組織與上下椎體融合后構成前柱的穩定結構,融合面積越大,所得的椎間支撐效果越好、穩定性越強[16]。所以,這也間接提示,因改良組增加了植骨量,可能獲得更好的椎間穩定性。由于實際操作中無法在規定時間內短周期多次復查,故目前仍無法比較兩種術式對具體融合時間的差異,但已有大量文獻指出,隨著植骨床面積的增加,椎體間血運環境會得到進一步改善,植入骨塊能被更好、更快地通過爬行替代而融合[15, 17-18],從而增加融合率[19]。

由于脊柱前柱系統承受著上半身80%的體重[20],盡管椎體后方椎弓根螺釘系統起著強大的支撐效果,但在椎間融合前椎間融合器仍是主要的承重結構[20-21]。本研究中,術后3個月復查CT發現,盡管兩組中超過80%的椎間已融合,但傳統組中有34個節段出現融合器下沉,下沉率達44.74%,而改良組則為8個節段,下沉率11.43%。傳統TLIF術植入單枚融合器后,因本身剛度明顯高于鄰近骨粒以及承重面積小,力線大部分通過融合器,壓強過大,從而導致融合器下沉。最近研究也表明,融合器承重面積越大、壓強更小、在椎體間分布越均勻,其抗壓能力以及穩定性越強[16, 22]。有限元模型分析[23]發現,植入2枚融合器后,受壓面積加倍引起單位面積的壓力驟減,從而在各方向活動均能獲得更好的穩定性。既往文獻也曾報道過椎間植入單枚融合器后,融合器完全突入椎體內的病例[24]。由于本研究中對融合器下沉的評價方法較為苛刻,陷入終板內2 mm即為融合器下沉;另外,本研究中融合器下沉是基于CT掃描判斷,敏感性明顯高于X線。基于上述兩個因素,本研究中融合器下沉發生率明顯高于Tien[25]報道的14.3%。慶幸的是,本研究中并無整個融合器陷入椎體內的情況發生,故盡管傳統組中下沉率較高,但也并未引起椎間隙高度嚴重丟失及再發根性癥狀的并發癥。當然,嚴重融合器下沉會引起椎管內神經受壓加重、螺釘松動[26-28],從而需再次手術治療[29]。

本研究中,兩組術后7 d雙側椎間高度較術前均得到明顯恢復(P<0.05),并且雙側椎間隙高度之間并無明顯差異(P>0.05)。隨著隨訪時間增加,盡管兩組中雙側椎間隙高度均有輕度減少,但可發現傳統組雙側椎間隙高度間已逐漸形成差異(P<0.05),提示傳統組中手術節段出現傾斜。而改良組中雙側椎間隙高度則差異較少(P>0.05),僅約為0.1 mm。另外,融合器下沉后,相應一側的椎間隙高度會因此減少,從而減少了雙側高度之間的差異。故本研究中,將融合器下沉節段剔除后,單純探討無下沉融合器節段的雙側椎間隙高度差值,發現傳統組的雙側椎間隙高度差值更大,術側高度比對側高度大約1.36 mm,遠高于改良組的0.1 mm。提示傳統組中除了融合器下沉率較高外,還會出現椎間隙傾斜的情況。Kepl er等[30]研究發現,術后殘留下肢根性癥狀與術后椎間高度逐漸丟失有關。若脊柱冠狀面傾斜嚴重,還可加速鄰近節段的退變,這將嚴重影響患者的生活質量。

綜上述,本研究發現,對傳統TLIF術式進行改良,植入更大量的骨粒及2枚融合器,能夠更好地保持腰椎各椎體的序列、促進椎間融合、保持腰椎的椎間穩定性、減少融合器下沉等。傳統術式和改良術式的植釘、減壓過程均一致,均適用于單側神經受壓的退變性腰椎疾病;而根據目前資料顯示,若患者椎體間面積充足,可能使用改良術式的效果更為理想。但值得注意的是,由于椎體間植入融合器的通道非常有限,故植入第2枚融合器時,需注意保護好鄰近神經結構,以免造成神經損傷。本研究也存在一些不足,如隨訪時間較短、患者手術節段不統一、缺乏更全面的機制解釋,希望將來通過開展臨床前瞻性研究及有限元研究,以深入探討兩術式的區別。