引用本文: 黃敏強, 丁煥文, 黃淼俊, 王虹, 滕強. 3-D打印個性化外固定器在嚴重脛腓骨骨折的初步應用. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(2): 156-160. doi: 10.7507/1002-1892.20160032 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

脛腓骨嚴重粉碎性骨折多由交通事故、高處墜落等高能量損傷所致,其發生率約占全身骨折的10%以上[1],其骨折嚴重、移位明顯,多合并嚴重的軟組織損傷,臨床治療困難[2]。外固定器作為治療嚴重脛腓骨粉碎性骨折的有效方法之一得到廣泛應用[3-4]。目前常用的外固定器存在質量重、結構復雜、操作繁瑣、個性化程度不高、體積大而累贅、不利于患者日常生活及康復鍛煉、矯形復位功能不理想、對骨折治療作用有限等缺點。3-D打印技術的發展與進步,為疾病的診斷與治療提供了新的契機。雖然3-D打印技術在骨科領域應用相對廣泛,但仍局限于模型和導板的制作階段,真正應用于治療的報道尚不多見,而使用3-D打印技術制作外固定器治療骨折的文獻報道更少。為此,本研究通過3-D打印技術制作個性化程度較高的外固定器,治療1例嚴重脛腓骨粉碎性骨折患者,現總結其臨床療效及可行性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2015年4月選擇1例左下肢高能量損傷患者納入研究。患者為男性,年齡18歲,身高171 cm,體質量67 kg。由交通事故傷導致左股骨骨折及脛腓骨粉碎性骨折,傷后9 h入院,一期行左股骨切開復位內固定術;考慮左脛腓骨粉碎嚴重,切開復位可能出現內固定困難、固定不牢靠及術后感染、骨折不愈合、骨壞死等問題[5],術中采用左脛腓骨閉合復位,并以單臂外固定器臨時固定。由于單臂外固定器療效不理想,患者患肢短縮2.5 cm,遠折端向后成角39°、向外成角5.7°,力線外移,故擬采用3-D打印技術制作個性化程度較高的外固定器固定治療。患者簽署知情同意書。

1.2 3-D打印個性化外固定器制備及安裝

1.2.1 儀器設備

雙源電子計算機斷層掃描裝置(GE公司,美國)。電腦基本配置:CPU主頻為2.67?GH,內存為2.00 G。軟件:Mimics10.01軟件(試用版)(Materialise公司,比利時);Imageware13.2軟件、UG-NX8.0軟件(EDS公司,美國)。打印設備:Fortus400mc升級版3-D打印機(包含實體打印裝置和配套Insight軟件)(Stratasys公司,美國)。

1.2.2 骨折三維模型建立

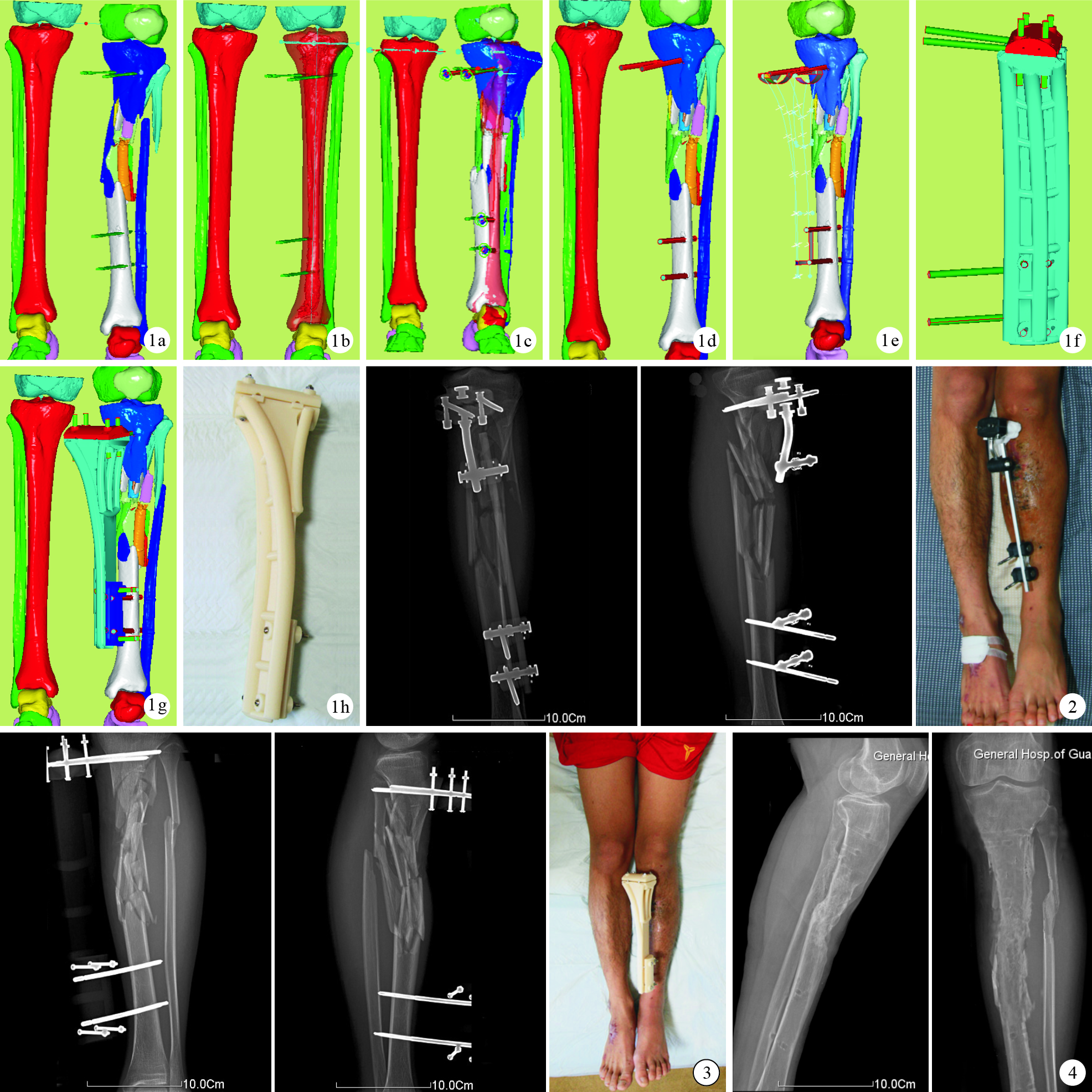

采用雙源電子計算機斷層掃描裝置連續掃描,獲得雙下肢二維數據,掃描參數:層厚0.625 mm、共1 024層、電壓120 kV、電流300 mAs;得到DICOM格式圖片1 024張并導入Mimics10.01軟件中。由于外固定釘密度較大,CT掃描會出現散射,因此先根據螺紋釘密度CT值利用“區域分割”功能設置灰度閾值(2 300~3 200)并創建蒙版,再通過“區域增長”功能將外固定釘圖像從原蒙版中分離,創立新蒙版,并作標識重命名。再根據骨組織的CT值設定骨灰度閾值(178~226),創立新蒙版,通過“蒙版編輯”、“區域增長”等方法將雙下肢各正常骨塊及骨折塊逐一分離,創立獨立蒙版并標識重命名。應用Mimics10.01軟件的高精度三維模型計算功能建立雙下肢三維模型。通過對模型的“光順”、“縮減三角面片”及“包裹”等功能進一步完善脛骨骨折三維模型[6]。見圖 1a。

圖1

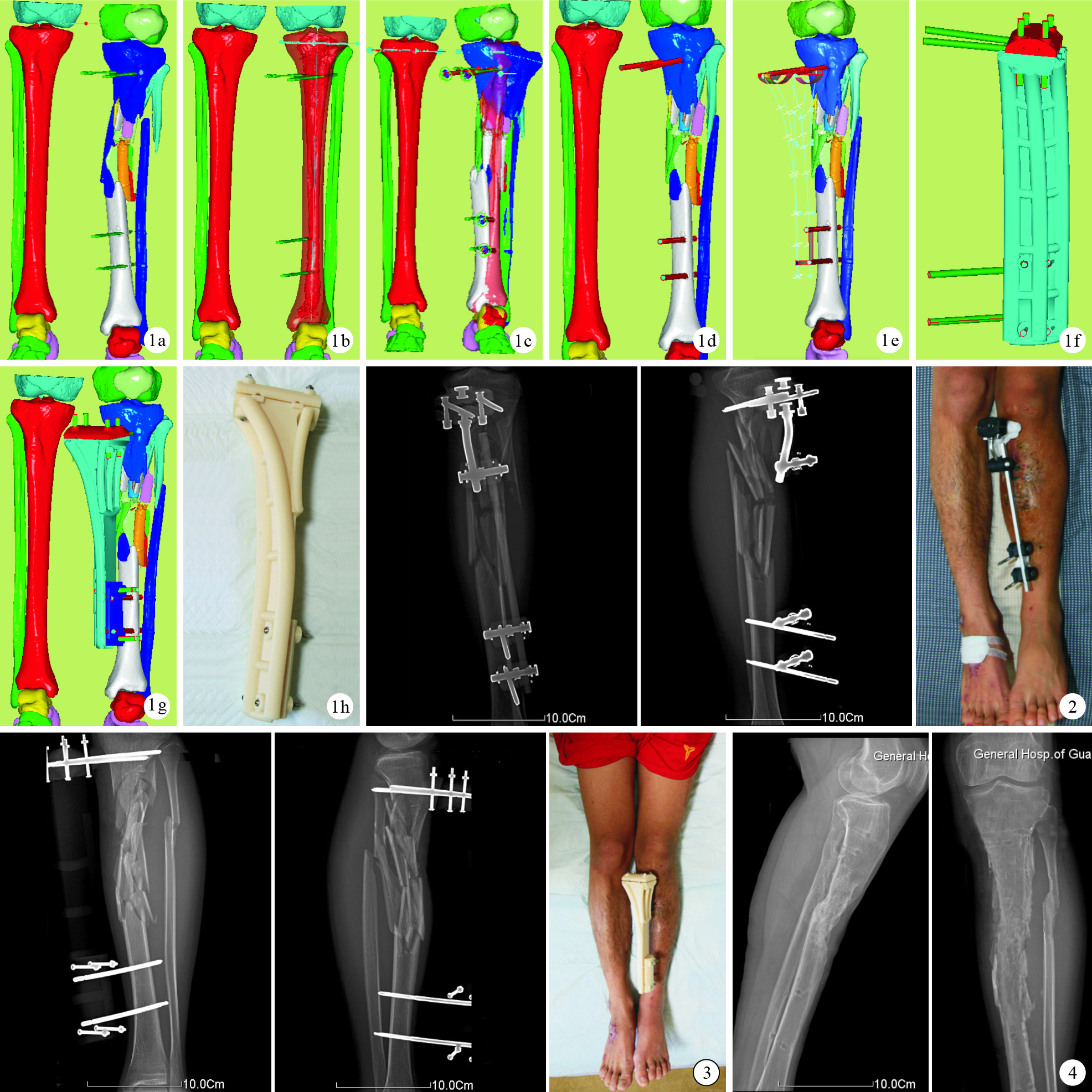

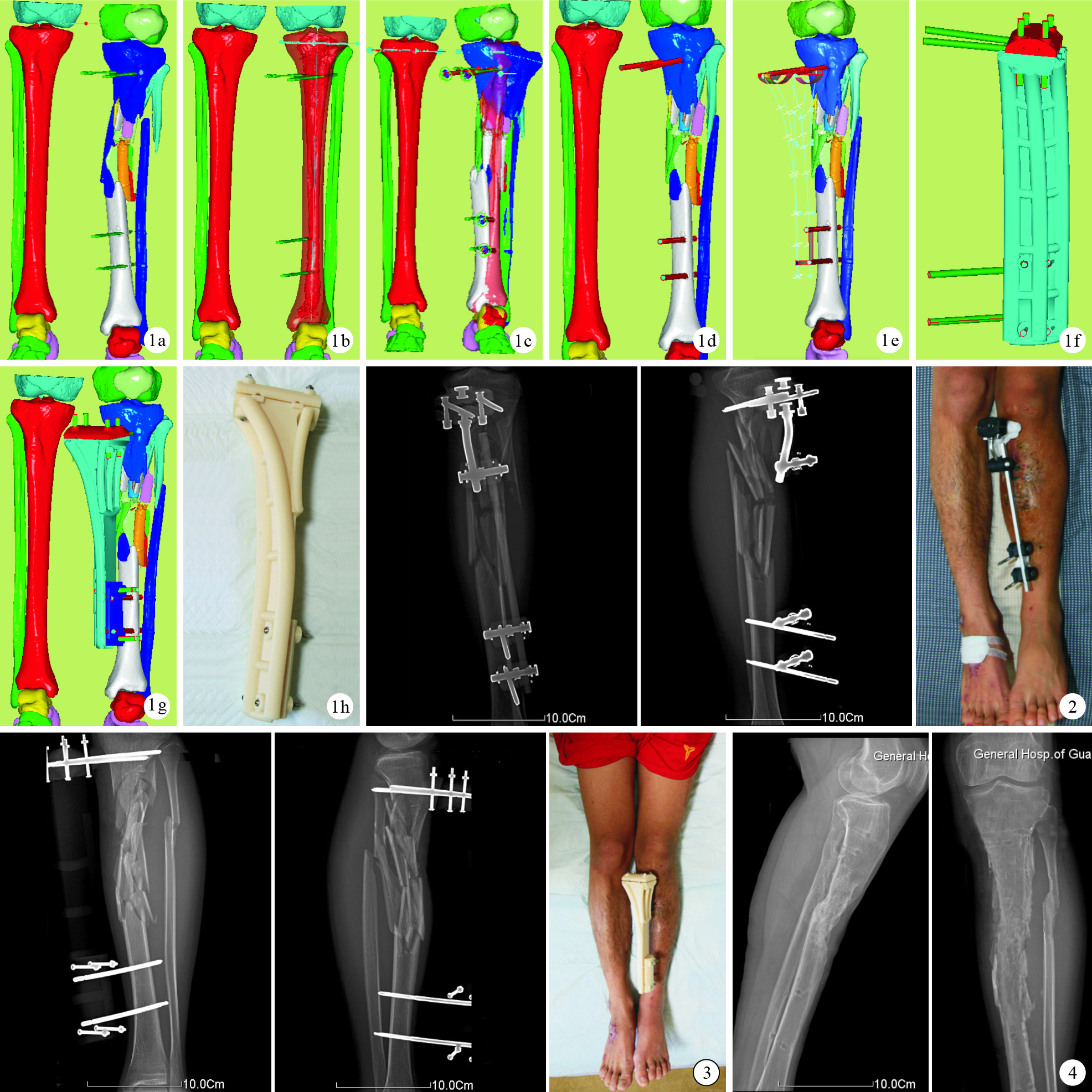

3-D打印個性化外固定器制備及安裝 ?Mimics10.01軟件中骨折三維模型建立 ?Imageware13.2軟件中鏡像建模 ?Imageware13.2軟件中模擬手術復位 ?模擬手術復位后效果圖 ?初步創立支架輪廓圖 ?UG-NX8.0軟件中創立支架模型 ?Imageware13.2軟件中支架安裝后效果圖 ?外固定架打印后實物 ? ?圖 2 術前安裝臨時外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 3 術中安裝3-D打印個性化外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 4 術后4個月正側位X線片

Figure1.

Preparation and installation of 3-D printing personalized external fixator ?Establishment of fracture 3D model in Mimics10.01 software ?Establishment of mirror model in Imageware13.2 software ?Simulated surgical reduction in Imageware13.2 software ?Effect drawing after simulated surgical reduction ?Established preliminary outline drawing for the external fixator ?Establishment of external fixator in UG-NX8.0 software ?Effect drawing after installation in Imageware13.2 software ?Finished product of individualized external fixator ? ?Fig. 2 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of temporary external fixator before operation ? ?Fig. 3 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of 3-D printing personalized external fixator during operation ? ?Fig. 4 Anteroposterior and lateral X-ray films at 4 months after operation

圖1

3-D打印個性化外固定器制備及安裝 ?Mimics10.01軟件中骨折三維模型建立 ?Imageware13.2軟件中鏡像建模 ?Imageware13.2軟件中模擬手術復位 ?模擬手術復位后效果圖 ?初步創立支架輪廓圖 ?UG-NX8.0軟件中創立支架模型 ?Imageware13.2軟件中支架安裝后效果圖 ?外固定架打印后實物 ? ?圖 2 術前安裝臨時外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 3 術中安裝3-D打印個性化外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 4 術后4個月正側位X線片

Figure1.

Preparation and installation of 3-D printing personalized external fixator ?Establishment of fracture 3D model in Mimics10.01 software ?Establishment of mirror model in Imageware13.2 software ?Simulated surgical reduction in Imageware13.2 software ?Effect drawing after simulated surgical reduction ?Established preliminary outline drawing for the external fixator ?Establishment of external fixator in UG-NX8.0 software ?Effect drawing after installation in Imageware13.2 software ?Finished product of individualized external fixator ? ?Fig. 2 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of temporary external fixator before operation ? ?Fig. 3 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of 3-D printing personalized external fixator during operation ? ?Fig. 4 Anteroposterior and lateral X-ray films at 4 months after operation

1.2.3 模擬手術復位

將Mimics10.01軟件中的骨折三維模型數據導出為STL文件,并導入Imageware13.2軟件中,測量雙下肢力線及患肢的偏移度。通過鏡像原理,以健側肢體為模板創立患肢正常三維模型(圖 1b);利用獨立圖層模塊的旋轉、圖素任意位移,以鏡像模型作為參照,對齊下肢力線、模擬手術復位(圖 1c、d)。

1.2.4 外固定器設計

在Imageware13.2軟件中模擬骨折復位成功后,根據復位后外固定針的位置選點,應用“畫線”、“曲面構建”功能,初步建立個性化外固定架計算機輔助設計片體模型。見圖 1e。將所建立的支架三維輪廓表面數據以IGES格式儲存,導入UG-NX8.0軟件中,應用“縫合”功能將各個曲面縫合成實體,進一步設計外固定針道,在轉折部位運用倒圓角操作,力學薄弱部位采用圓柱體弧形加強設計建立計算機輔助設計實體模型。為進一步減輕其重量,利于患者功能鍛煉同時節省打印耗材,在UG-NX8.0軟件中對支架主體采取中空設計,加強弧形連接桿采用實心設計,弧形連接桿設計可使支架所受應力分散,增加支架的強度和抗折彎能力。通過“順滑”、“美化”、“填充”以及使用有限元分析法優化及改進支架力學結構[7],得出支架最終效果圖(圖 1f)。支架模型以STL格式輸出后重新導回Imageware13.2軟件中,得出支架安裝后效果圖(圖 1g)。

1.2.5 外固定器打印及安裝

外固定支架模型設計匹配完備后,在Imageware13.2軟件中以STL格式輸出,并導入Insight分層軟件中,選擇合適的模型打印擺放方式,對模型進行分層、添加支撐、編寫打印程序、形成打印文件,將打印文件輸出到Fortus400mc升級版3-D打印機中,進行自動打印。打印工藝采用熔融沉積成型技術(打印層厚0.127 mm,打印精度≤±0.127 mm)。為了提高外固定器的強度及減輕其重量,選擇高強度、熱熔點較高、生物性能良好的ABS-M30i材料[8-9]作為打印原料。打印完成后,從設備中取出實體模型,去除支撐,對模型進行打磨處理,得到支架實體(圖 1h)。

支架制作完備后,在患者床邊卸載原臨時外固定架(圖 2);牽引患肢,將原外固定釘釘尾套入外固定架預留的釘道中,并擰緊鎖定釘固定,安裝完成(圖 3)。整個安裝過程耗時約10 min,無需X線透視,以支架預留的釘道作為骨折端復位的體外參照,一次安裝成功。

2 結果

3-D打印個性化外固定器安裝后復位效果良好,雙下肢恢復等長;復查X線片示遠折端向后成角糾正了37°、外翻成角糾正了4°,脛骨骨折端對位對線良好,下肢力線完全矯正,與軟件模擬復位后模型一致。術后第2天患者骨折端疼痛明顯減輕,可自主抬腿、屈膝鍛煉,術后1周可扶拐離床。術后未出現新的骨折移位,3.5個月后骨折臨床愈合,8個月后達堅強骨性愈合;左膝關節活動功能良好。見圖 4。

3 討論

外固定器雖是骨折治療中的一種經典且療效確切的方法,但并非現代骨科創傷治療中的首選方法,目前其主要用于開放性損傷的臨時固定[10]。隨著計算機輔助設計技術和生產工藝的發展,外固定器的應用領域也有所拓展。Taylor等(1994)利用計算機輔助設計發明了TSF外固定器,并應用于下肢長骨骨折治療。該技術將術前X線片測量參數輸入計算機軟件計算后,分別得出6個連接桿的長度參數,并根據該長度值對支架進行調整。該技術雖然可提高復位的精準度和減少透視次數,但X線片的質量和平面測量誤差大大影響了復位效果[11]。此后,Koo等[12]為提高復位的精準度,基于CT數據和7個調試桿發明了BRD外固定器,實驗表明該裝置對骨折模型的復位效果極佳;但因其結構復雜、安裝調試困難、單邊結構穩定性較差、對整體測量要求較高,限制了其臨床應用。如今新材料技術的飛速發展和3-D打印技術的成熟,使得其在骨科領域的應用得以拓展,從用于診斷的解剖模型和手術導板到定制假體的制備,直到現在新興的外固定器研究逐步加深[13-14]。有研究者[15]應用3-D打印技術制作了CORTEX骨骼外固定支架,該支架質輕、透氣、易于清潔,個性化程度高,但不具備復位功能,僅相當于石膏的外固定效果。與之類似,黃若景[16]采用3-D打印計算機輔助設計小夾板外骨骼系統,該系統雖然與3-D打印技術相結合,提高了夾板的匹配度和固定效果,但無法擺脫其自身松動率高、固定不牢靠、缺乏復位功能的缺陷。最近,Qiao等[17]參照Ilizarov骨搬運裝置,運用計算機輔助技術結合3-D打印技術創造了QF外固定架。該支架為雙框式Q型裝置,有4根平衡桿,為可調式裝置,并具有復位良好、固定牢靠、操作簡便、可進行斷端加壓等優點,但仍存在支架體積過大、不利于患者功能鍛煉等問題。

本研究在上述研究的基礎上有所拓展,在支架精度上采用CT薄層掃描數據作為原始數據,并與計算機輔助技術相結合進行骨折復位及支架設計,采用3-D打印技術制作支架實物。為了克服QF外固定架體積過大等問題,本支架采用“T”型單邊設計,支架由1個支架主體和2個固定針槽鎖定墊片3個部件組成;因4個外固定針不在同一平面上,與“T”型支架連接形成一多維立體型,可避免骨折端旋轉及再次移位的發生。研究表明[18-19],支架的應力集中在拐角處,也是疲勞性折端常發生的地方,故我們在“T”型支架拐角的張力側增加了圓柱體弧形加強桿,弧形加強桿設計可使支架所受應力分散,增加支架的強度和抗折彎能力。支架安裝成功后其位置與正常力線平衡,在骨折愈合前起主要的承重作用,同時避免了應力遮擋,給予骨折良好的愈合環境。

本研究中的3-D打印外固定器具有以下優勢:①以個體CT連續薄層掃描數據作為原始數據,生物匹配度高、精確個性化,誤差低至0.1 mm[17];②支架通過有限元分析,力學結構優良[18];③質量輕,有利于長時間固定及功能鍛煉[15];④創傷小,能簡便、有效、及時地復位固定骨折斷端,同時有效保護骨折周圍生物學環境和軟組織平衡,顯著提高骨折愈合速度[20];⑤物美價廉,3-D打印外固定支架費用僅相當于接骨板的1/20~1/10,而且可避免二次手術,降低醫療費用[15, 21];⑥具有矯形復位功能,由于采用計算機三維輔助設計,仿真模擬骨折復位,并通過對支架力學結構進行調整,可達到骨折斷端復位矯形的功能[17];⑦生產方便快捷,利用3-D打印快速成型技術,能在短時間內制作出支架實體[17, 22]。

綜上述,本研究中的3-D打印外固定器是治療脛腓骨粉碎性骨折一種有效的微創外固定方法,其安裝簡便,固定牢靠,復位效果良好。另外,采用計算機輔助技術與3-D打印技術相結合,針對性強,個性化程度高,可快速制作出各種復雜構型,實現骨折復位治療[18]。其不僅可用于脛腓骨嚴重骨折,還可用于其他長骨骨折和各種感染或骨不連(萎縮性骨不連和肥大性骨不連)等的外固定治療。對于骨不連可通過適當調整支架的主體長度,使用骨不連端加壓的方法進行治療[23]。3-D打印外固定支架治療本例嚴重脛腓骨骨折獲較好療效,但目前仍存在研究缺陷,如病例樣本量較小、疾病譜單一、隨訪時間短,尚需要大樣本量及更多疾病模型長期隨訪,驗證其臨床療效。

脛腓骨嚴重粉碎性骨折多由交通事故、高處墜落等高能量損傷所致,其發生率約占全身骨折的10%以上[1],其骨折嚴重、移位明顯,多合并嚴重的軟組織損傷,臨床治療困難[2]。外固定器作為治療嚴重脛腓骨粉碎性骨折的有效方法之一得到廣泛應用[3-4]。目前常用的外固定器存在質量重、結構復雜、操作繁瑣、個性化程度不高、體積大而累贅、不利于患者日常生活及康復鍛煉、矯形復位功能不理想、對骨折治療作用有限等缺點。3-D打印技術的發展與進步,為疾病的診斷與治療提供了新的契機。雖然3-D打印技術在骨科領域應用相對廣泛,但仍局限于模型和導板的制作階段,真正應用于治療的報道尚不多見,而使用3-D打印技術制作外固定器治療骨折的文獻報道更少。為此,本研究通過3-D打印技術制作個性化程度較高的外固定器,治療1例嚴重脛腓骨粉碎性骨折患者,現總結其臨床療效及可行性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2015年4月選擇1例左下肢高能量損傷患者納入研究。患者為男性,年齡18歲,身高171 cm,體質量67 kg。由交通事故傷導致左股骨骨折及脛腓骨粉碎性骨折,傷后9 h入院,一期行左股骨切開復位內固定術;考慮左脛腓骨粉碎嚴重,切開復位可能出現內固定困難、固定不牢靠及術后感染、骨折不愈合、骨壞死等問題[5],術中采用左脛腓骨閉合復位,并以單臂外固定器臨時固定。由于單臂外固定器療效不理想,患者患肢短縮2.5 cm,遠折端向后成角39°、向外成角5.7°,力線外移,故擬采用3-D打印技術制作個性化程度較高的外固定器固定治療。患者簽署知情同意書。

1.2 3-D打印個性化外固定器制備及安裝

1.2.1 儀器設備

雙源電子計算機斷層掃描裝置(GE公司,美國)。電腦基本配置:CPU主頻為2.67?GH,內存為2.00 G。軟件:Mimics10.01軟件(試用版)(Materialise公司,比利時);Imageware13.2軟件、UG-NX8.0軟件(EDS公司,美國)。打印設備:Fortus400mc升級版3-D打印機(包含實體打印裝置和配套Insight軟件)(Stratasys公司,美國)。

1.2.2 骨折三維模型建立

采用雙源電子計算機斷層掃描裝置連續掃描,獲得雙下肢二維數據,掃描參數:層厚0.625 mm、共1 024層、電壓120 kV、電流300 mAs;得到DICOM格式圖片1 024張并導入Mimics10.01軟件中。由于外固定釘密度較大,CT掃描會出現散射,因此先根據螺紋釘密度CT值利用“區域分割”功能設置灰度閾值(2 300~3 200)并創建蒙版,再通過“區域增長”功能將外固定釘圖像從原蒙版中分離,創立新蒙版,并作標識重命名。再根據骨組織的CT值設定骨灰度閾值(178~226),創立新蒙版,通過“蒙版編輯”、“區域增長”等方法將雙下肢各正常骨塊及骨折塊逐一分離,創立獨立蒙版并標識重命名。應用Mimics10.01軟件的高精度三維模型計算功能建立雙下肢三維模型。通過對模型的“光順”、“縮減三角面片”及“包裹”等功能進一步完善脛骨骨折三維模型[6]。見圖 1a。

圖1

3-D打印個性化外固定器制備及安裝 ?Mimics10.01軟件中骨折三維模型建立 ?Imageware13.2軟件中鏡像建模 ?Imageware13.2軟件中模擬手術復位 ?模擬手術復位后效果圖 ?初步創立支架輪廓圖 ?UG-NX8.0軟件中創立支架模型 ?Imageware13.2軟件中支架安裝后效果圖 ?外固定架打印后實物 ? ?圖 2 術前安裝臨時外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 3 術中安裝3-D打印個性化外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 4 術后4個月正側位X線片

Figure1.

Preparation and installation of 3-D printing personalized external fixator ?Establishment of fracture 3D model in Mimics10.01 software ?Establishment of mirror model in Imageware13.2 software ?Simulated surgical reduction in Imageware13.2 software ?Effect drawing after simulated surgical reduction ?Established preliminary outline drawing for the external fixator ?Establishment of external fixator in UG-NX8.0 software ?Effect drawing after installation in Imageware13.2 software ?Finished product of individualized external fixator ? ?Fig. 2 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of temporary external fixator before operation ? ?Fig. 3 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of 3-D printing personalized external fixator during operation ? ?Fig. 4 Anteroposterior and lateral X-ray films at 4 months after operation

圖1

3-D打印個性化外固定器制備及安裝 ?Mimics10.01軟件中骨折三維模型建立 ?Imageware13.2軟件中鏡像建模 ?Imageware13.2軟件中模擬手術復位 ?模擬手術復位后效果圖 ?初步創立支架輪廓圖 ?UG-NX8.0軟件中創立支架模型 ?Imageware13.2軟件中支架安裝后效果圖 ?外固定架打印后實物 ? ?圖 2 術前安裝臨時外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 3 術中安裝3-D打印個性化外固定器后正側位X線片及外觀 ? ?圖 4 術后4個月正側位X線片

Figure1.

Preparation and installation of 3-D printing personalized external fixator ?Establishment of fracture 3D model in Mimics10.01 software ?Establishment of mirror model in Imageware13.2 software ?Simulated surgical reduction in Imageware13.2 software ?Effect drawing after simulated surgical reduction ?Established preliminary outline drawing for the external fixator ?Establishment of external fixator in UG-NX8.0 software ?Effect drawing after installation in Imageware13.2 software ?Finished product of individualized external fixator ? ?Fig. 2 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of temporary external fixator before operation ? ?Fig. 3 Anteroposterior and lateral X-ray films and appearance of 3-D printing personalized external fixator during operation ? ?Fig. 4 Anteroposterior and lateral X-ray films at 4 months after operation

1.2.3 模擬手術復位

將Mimics10.01軟件中的骨折三維模型數據導出為STL文件,并導入Imageware13.2軟件中,測量雙下肢力線及患肢的偏移度。通過鏡像原理,以健側肢體為模板創立患肢正常三維模型(圖 1b);利用獨立圖層模塊的旋轉、圖素任意位移,以鏡像模型作為參照,對齊下肢力線、模擬手術復位(圖 1c、d)。

1.2.4 外固定器設計

在Imageware13.2軟件中模擬骨折復位成功后,根據復位后外固定針的位置選點,應用“畫線”、“曲面構建”功能,初步建立個性化外固定架計算機輔助設計片體模型。見圖 1e。將所建立的支架三維輪廓表面數據以IGES格式儲存,導入UG-NX8.0軟件中,應用“縫合”功能將各個曲面縫合成實體,進一步設計外固定針道,在轉折部位運用倒圓角操作,力學薄弱部位采用圓柱體弧形加強設計建立計算機輔助設計實體模型。為進一步減輕其重量,利于患者功能鍛煉同時節省打印耗材,在UG-NX8.0軟件中對支架主體采取中空設計,加強弧形連接桿采用實心設計,弧形連接桿設計可使支架所受應力分散,增加支架的強度和抗折彎能力。通過“順滑”、“美化”、“填充”以及使用有限元分析法優化及改進支架力學結構[7],得出支架最終效果圖(圖 1f)。支架模型以STL格式輸出后重新導回Imageware13.2軟件中,得出支架安裝后效果圖(圖 1g)。

1.2.5 外固定器打印及安裝

外固定支架模型設計匹配完備后,在Imageware13.2軟件中以STL格式輸出,并導入Insight分層軟件中,選擇合適的模型打印擺放方式,對模型進行分層、添加支撐、編寫打印程序、形成打印文件,將打印文件輸出到Fortus400mc升級版3-D打印機中,進行自動打印。打印工藝采用熔融沉積成型技術(打印層厚0.127 mm,打印精度≤±0.127 mm)。為了提高外固定器的強度及減輕其重量,選擇高強度、熱熔點較高、生物性能良好的ABS-M30i材料[8-9]作為打印原料。打印完成后,從設備中取出實體模型,去除支撐,對模型進行打磨處理,得到支架實體(圖 1h)。

支架制作完備后,在患者床邊卸載原臨時外固定架(圖 2);牽引患肢,將原外固定釘釘尾套入外固定架預留的釘道中,并擰緊鎖定釘固定,安裝完成(圖 3)。整個安裝過程耗時約10 min,無需X線透視,以支架預留的釘道作為骨折端復位的體外參照,一次安裝成功。

2 結果

3-D打印個性化外固定器安裝后復位效果良好,雙下肢恢復等長;復查X線片示遠折端向后成角糾正了37°、外翻成角糾正了4°,脛骨骨折端對位對線良好,下肢力線完全矯正,與軟件模擬復位后模型一致。術后第2天患者骨折端疼痛明顯減輕,可自主抬腿、屈膝鍛煉,術后1周可扶拐離床。術后未出現新的骨折移位,3.5個月后骨折臨床愈合,8個月后達堅強骨性愈合;左膝關節活動功能良好。見圖 4。

3 討論

外固定器雖是骨折治療中的一種經典且療效確切的方法,但并非現代骨科創傷治療中的首選方法,目前其主要用于開放性損傷的臨時固定[10]。隨著計算機輔助設計技術和生產工藝的發展,外固定器的應用領域也有所拓展。Taylor等(1994)利用計算機輔助設計發明了TSF外固定器,并應用于下肢長骨骨折治療。該技術將術前X線片測量參數輸入計算機軟件計算后,分別得出6個連接桿的長度參數,并根據該長度值對支架進行調整。該技術雖然可提高復位的精準度和減少透視次數,但X線片的質量和平面測量誤差大大影響了復位效果[11]。此后,Koo等[12]為提高復位的精準度,基于CT數據和7個調試桿發明了BRD外固定器,實驗表明該裝置對骨折模型的復位效果極佳;但因其結構復雜、安裝調試困難、單邊結構穩定性較差、對整體測量要求較高,限制了其臨床應用。如今新材料技術的飛速發展和3-D打印技術的成熟,使得其在骨科領域的應用得以拓展,從用于診斷的解剖模型和手術導板到定制假體的制備,直到現在新興的外固定器研究逐步加深[13-14]。有研究者[15]應用3-D打印技術制作了CORTEX骨骼外固定支架,該支架質輕、透氣、易于清潔,個性化程度高,但不具備復位功能,僅相當于石膏的外固定效果。與之類似,黃若景[16]采用3-D打印計算機輔助設計小夾板外骨骼系統,該系統雖然與3-D打印技術相結合,提高了夾板的匹配度和固定效果,但無法擺脫其自身松動率高、固定不牢靠、缺乏復位功能的缺陷。最近,Qiao等[17]參照Ilizarov骨搬運裝置,運用計算機輔助技術結合3-D打印技術創造了QF外固定架。該支架為雙框式Q型裝置,有4根平衡桿,為可調式裝置,并具有復位良好、固定牢靠、操作簡便、可進行斷端加壓等優點,但仍存在支架體積過大、不利于患者功能鍛煉等問題。

本研究在上述研究的基礎上有所拓展,在支架精度上采用CT薄層掃描數據作為原始數據,并與計算機輔助技術相結合進行骨折復位及支架設計,采用3-D打印技術制作支架實物。為了克服QF外固定架體積過大等問題,本支架采用“T”型單邊設計,支架由1個支架主體和2個固定針槽鎖定墊片3個部件組成;因4個外固定針不在同一平面上,與“T”型支架連接形成一多維立體型,可避免骨折端旋轉及再次移位的發生。研究表明[18-19],支架的應力集中在拐角處,也是疲勞性折端常發生的地方,故我們在“T”型支架拐角的張力側增加了圓柱體弧形加強桿,弧形加強桿設計可使支架所受應力分散,增加支架的強度和抗折彎能力。支架安裝成功后其位置與正常力線平衡,在骨折愈合前起主要的承重作用,同時避免了應力遮擋,給予骨折良好的愈合環境。

本研究中的3-D打印外固定器具有以下優勢:①以個體CT連續薄層掃描數據作為原始數據,生物匹配度高、精確個性化,誤差低至0.1 mm[17];②支架通過有限元分析,力學結構優良[18];③質量輕,有利于長時間固定及功能鍛煉[15];④創傷小,能簡便、有效、及時地復位固定骨折斷端,同時有效保護骨折周圍生物學環境和軟組織平衡,顯著提高骨折愈合速度[20];⑤物美價廉,3-D打印外固定支架費用僅相當于接骨板的1/20~1/10,而且可避免二次手術,降低醫療費用[15, 21];⑥具有矯形復位功能,由于采用計算機三維輔助設計,仿真模擬骨折復位,并通過對支架力學結構進行調整,可達到骨折斷端復位矯形的功能[17];⑦生產方便快捷,利用3-D打印快速成型技術,能在短時間內制作出支架實體[17, 22]。

綜上述,本研究中的3-D打印外固定器是治療脛腓骨粉碎性骨折一種有效的微創外固定方法,其安裝簡便,固定牢靠,復位效果良好。另外,采用計算機輔助技術與3-D打印技術相結合,針對性強,個性化程度高,可快速制作出各種復雜構型,實現骨折復位治療[18]。其不僅可用于脛腓骨嚴重骨折,還可用于其他長骨骨折和各種感染或骨不連(萎縮性骨不連和肥大性骨不連)等的外固定治療。對于骨不連可通過適當調整支架的主體長度,使用骨不連端加壓的方法進行治療[23]。3-D打印外固定支架治療本例嚴重脛腓骨骨折獲較好療效,但目前仍存在研究缺陷,如病例樣本量較小、疾病譜單一、隨訪時間短,尚需要大樣本量及更多疾病模型長期隨訪,驗證其臨床療效。